Похожие презентации:

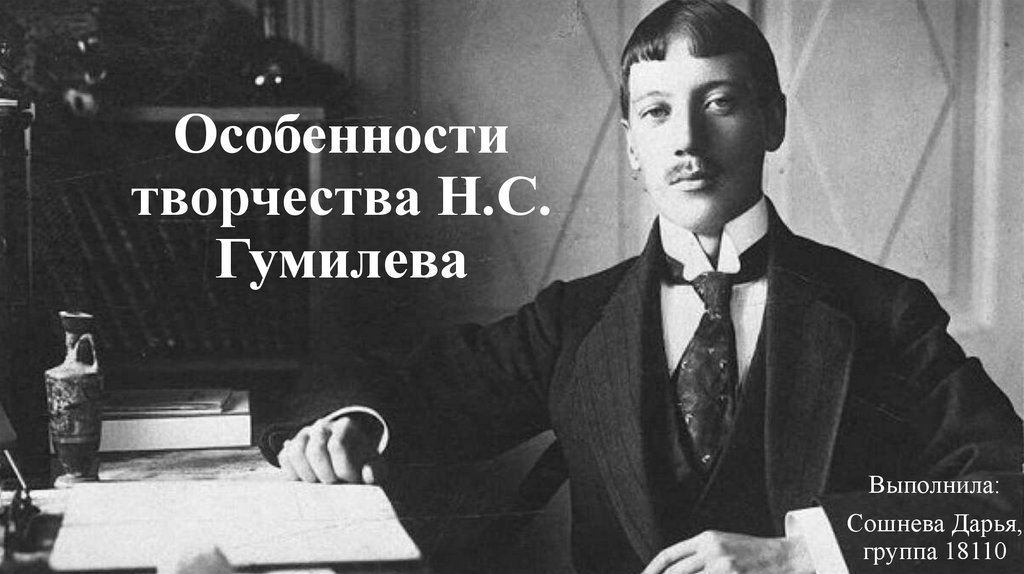

Особенности творчества Н.С. Гумилева

1.

Особенноститворчества Н.С.

Гумилева

Выполнила:

Сошнева Дарья,

группа 18110

2.

Идеал Н. Гумилёва символически выражен в обликефантастической героини поэмы «Открытие Америки» –

Музы Дальних Странствий. Неостановимые странствия

художника были изменчивыми, неоднородными, но именно

они определили его жизнь, искусство, романтическое

мироощущение.

3.

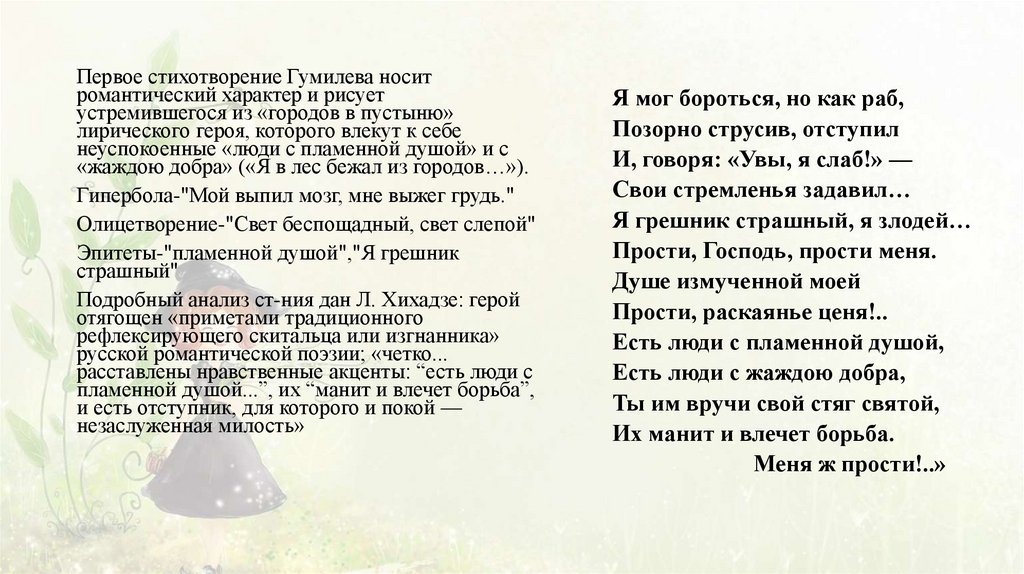

Первое стихотворение Гумилева носитромантический характер и рисует

устремившегося из «городов в пустыню»

лирического героя, которого влекут к себе

неуспокоенные «люди с пламенной душой» и с

«жаждою добра» («Я в лес бежал из городов…»).

Гипербола-"Мой выпил мозг, мне выжег грудь."

Олицетворение-"Свет беспощадный, свет слепой"

Эпитеты-"пламенной душой","Я грешник

страшный"

Подробный анализ ст-ния дан Л. Хихадзе: герой

отягощен «приметами традиционного

рефлексирующего скитальца или изгнанника»

русской романтической поэзии; «четко...

расставлены нравственные акценты: “есть люди с

пламенной душой...”, их “манит и влечет борьба”,

и есть отступник, для которого и покой —

незаслуженная милость»

Я мог бороться, но как раб,

Позорно струсив, отступил

И, говоря: «Увы, я слаб!» —

Свои стремленья задавил…

Я грешник страшный, я злодей…

Прости, Господь, прости меня.

Душе измученной моей

Прости, раскаянье ценя!..

Есть люди с пламенной душой,

Есть люди с жаждою добра,

Ты им вручи свой стяг святой,

Их манит и влечет борьба.

Меня ж прости!..»

4.

У скалистого ущелья…Гумилев больше доверял

чувственному восприятию,

прежде всего зрительному.

Эволюция раннего Гумилева постепенное закрепление

именно этого стилевого

качества: использование

визуальных свойств образа, , и

(а порой и в первую очередь) в

качестве красочного

компонента общей декорации.

Пейзаж в стихах Гумилева, это

действующий герой, он

олицетворен.

У скалистого ущелья,

Одинокий я стоял,

Предо мной поток нагорный

И клубился, и сверкал.

Из-за туч, кроваво-красна,

Светит полная луна,

И в волнах потока мутных

Отражается она,

И какие-то виденья

Всё встают передо мной,

То над волнами потока,

То над пропастью глухой.

Ближе, ближе подлетают,

Наконец, — о, страшный вид! —

Пред смущенными очами

Вереница их стоит.

И как вглядываюсь ближе,

Боже, в них я узнаю

Свои прежние мечтанья,

Молодую жизнь свою.

И все прошлые желанья,

И избыток свежих сил,

Всё, что с злобой беспощадной

В нас дух века загубил.

5.

Первый сборник стихов «Путьконквистадоров». Этот юношеский

сборник великолепно отражал

романтическую настроенность и

складывающийся героический характер

автора: книга была посвящена отважным

и сильным героям, весело идущим

навстречу опасностям, «наклоняясь к

пропастям и безднам». Поэт прославляет

волевую личность, выражает сою мечту о

подвиге и геройстве. Он находит для себя

своеобразную поэтическую маску конквистадора, смелого покорителя

дальних земель. В нем он уподобляет

самого себя древним завоевателям,

осваивающим новые земные

пространства:

Сонет

Как конквиста́дор в панцире железном,

Я вышел в путь и весело иду,

То отдыхая в радостном саду,

То наклоняясь к пропастям и безднам.

Порою в небе смутном и беззвездном

Растет туман… но я смеюсь и жду,

И верю, как всегда, в мою звезду,

Я, конквистадор в панцире железном.

И если в этом мире не дано

Нам расковать последнее звено,

Пусть смерть приходит, я зову любую!

Я с нею буду биться до конца

И, может быть, рукою мертвеца

Я лилию добуду голубую.

6.

Размер стихотворения «Конквистадор» — пятистопный ямб, который, по мнению В. Я. Брюсова, являетсяодним из богатейших размеров. Стихотворение «Конквистадор» переполнено красочными эпитетами, что

является характерным для всех произведений Николая Степановича. «Панцирь железный», «радостный

сад», «весело преследует» («весело иду»), «небо дикое и беззвездное», «полдневные слова», «последнее

звено», «любовно зачарую», «вечный брат», «воинственный наряд», «голубая лилия» — эпитеты из двух

вариантов стихотворения.

Присутствует сравнение, которое стоит в начале первой строфы: «Как конквистадор в панцире железном».

Автор сразу даёт красочное, точное определение лирическому герою, сравнивая его с завоевателем.

Метафоры: «панцирь железный», «песня битв», «рукою мертвеца».

Присутствует олицетворение: «растёт туман», «смерть приходит».

В первой и во второй редакциях стихотворения «Конквистадор» в первой строфе присутствует анафора.

Присутствует инверсия в обоих вариантах: «как конквистадор в панцире железном, я вышел в путь и весело

иду», «как смутно в небе диком и беззвездном», «растёт туман», «и если в этом мире не дано нам расковать

последнее звено», «я пропастям и бурям вечный брат», «я лилию добуду голубую».

В первом «Конквистадоре» присутствует риторическое восклицание: «Как смутно в небе диком и

беззвездном!»

В стихотворении воспевается мужественный поединок со смертью и неустанное движение к намеченной

цели. Герой Гумилева лишен хмурой серьезности, грозной сосредоточенности: он шагает «весело»,

«смеясь» невзгодам, отдыхая «в радостном саду».

Но в стихотворении обнаруживается и другая тема, в нем открывается его другой план. Гумилев относил к

«конквистадорам» и завоевателей, «наполняющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и

алмазными диадемами». В стихотворении говорится, следовательно, об открытии новых поэтических

материков, о мужестве в освоении новых тем, форм, эстетических принципов.

7.

В 1908 году Гумилев издает сборник стихов«Романтические цветы». В сборнике стихи, посвященные

каирским матросам и детям, озеру Чад, носорогу, ягуару,

жирафу. Но что особенно важно, поэт учится изображать

этих героев своей лирики предметно, объемно («Гиена»,

«Жираф»). В. Брюсов, высоко оценивает сборник, что

Гумилева «определенно вычерчивать свои образы».

Произведение Гумилева сюжетно: описываемые события

разворачиваются на фоне экзотической обстановки. В

основе композиции поэтического произведения –

сопоставление образа “преступной, но пленительной

царицы” с крадущейся по могиле гиеной. Поэт

натуралистически подробно характеризует образ гиены:

“шерсть моя дыбится”, “блещут взоры злыми огоньками”, “носили смерть изогнутые брови”, “запах крови”. В

восприятии лирического героя образ жестокой царицы и

зловещего хищника – гиены – сливается.

Над тростником медлительного Нила,

Где носятся лишь бабочки да птицы,

Скрывается забытая могила

Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,

Встает луна, как грешная сирена,

Бегут белесоватые туманы,

И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и грубы,

Ее глаза зловещи и унылы,

И страшны угрожающие зубы

На розоватом мраморе могилы.

«Смотри, луна, влюбленная в безумных,

Смотрите, звезды, стройные виденья,

И темный Нил, владыка вод бесшумных,

И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,

Как блещут взоры злыми огоньками.

Неправда ль, я такая же царица,

Как та, что спит под этими камнями?

8.

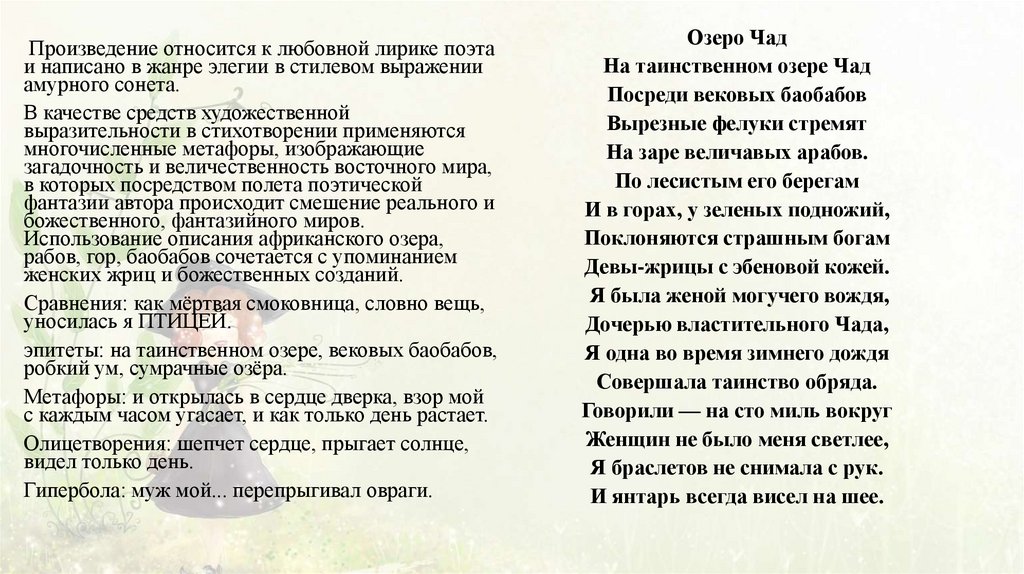

Произведение относится к любовной лирике поэтаи написано в жанре элегии в стилевом выражении

амурного сонета.

В качестве средств художественной

выразительности в стихотворении применяются

многочисленные метафоры, изображающие

загадочность и величественность восточного мира,

в которых посредством полета поэтической

фантазии автора происходит смешение реального и

божественного, фантазийного миров.

Использование описания африканского озера,

рабов, гор, баобабов сочетается с упоминанием

женских жриц и божественных созданий.

Сравнения: как мёртвая смоковница, словно вещь,

уносилась я ПТИЦЕЙ.

эпитеты: на таинственном озере, вековых баобабов,

робкий ум, сумрачные озёра.

Метафоры: и открылась в сердце дверка, взор мой

с каждым часом угасает, и как только день растает.

Олицетворения: шепчет сердце, прыгает солнце,

видел только день.

Гипербола: муж мой... перепрыгивал овраги.

Озеро Чад

На таинственном озере Чад

Посреди вековых баобабов

Вырезные фелуки стремят

На заре величавых арабов.

По лесистым его берегам

И в горах, у зеленых подножий,

Поклоняются страшным богам

Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,

Дочерью властительного Чада,

Я одна во время зимнего дождя

Совершала таинство обряда.

Говорили — на сто миль вокруг

Женщин не было меня светлее,

Я браслетов не снимала с рук.

И янтарь всегда висел на шее.

9.

В статье «Жизнь стиха» Гумилёв указал на необходимость особой«расстановки слов, повтора гласных и согласных звуков, ускорений и

замедлений ритма», чтобы читатель «испытывал то же, что сам поэт». В

«Жемчугах» подобное мастерство достигло блеска.

«Тягучие» анапесты в части «Волшебной скрипки» доносят охватившую

музыканта усталость. Ямбы первого стихотворения «Капитанов»

электризуют энергической интонацией. Сгущение однотипных или

контрастных признаков воссоздает конкретную атмосферу разных эпох и

стран в «Старом конквистадоре», «Варварах», «Рыцаре с цепью»,

«Путешествии в Китае. Совершенно удивительны гумилёвские аллитерации:

страх падения передает «з-з-з» – «бездонная внизу зияла», певучесть скрипки

сочетание «вл» – «владей волшебной». Найденное здесь поэт многообразно

разовьет в последующем своем творчестве.

Для достижения художественного эффекта автор использует эпитеты

(например, «темный ужас»), сравнения («холод обовьет, как тканью тело») и

олицетворения (вечно поющие и плачущие струны), а также оксюморон

(«счастье, отравляющее миры»).

10.

Шел я по улице незнакомойИ вдруг услышал вороний грай,

И звоны лютни, и дальние громы,

Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,

Было загадкою для меня,

В воздухе огненную дорожку

Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,

Он заблудился в бездне времен…

Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,

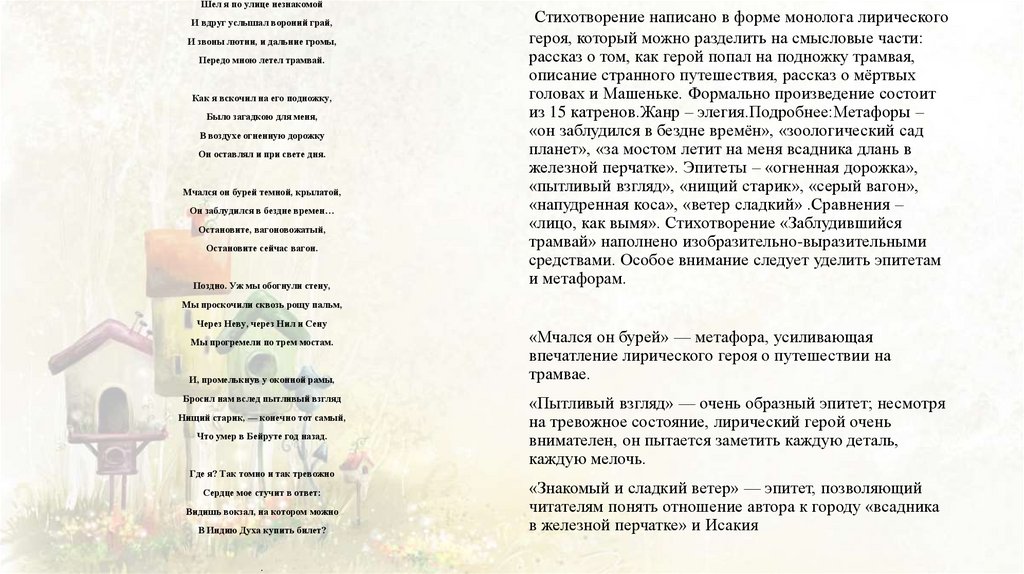

Стихотворение написано в форме монолога лирического

героя, который можно разделить на смысловые части:

рассказ о том, как герой попал на подножку трамвая,

описание странного путешествия, рассказ о мёртвых

головах и Машеньке. Формально произведение состоит

из 15 катренов.Жанр – элегия.Подробнее:Метафоры –

«он заблудился в бездне времён», «зоологический сад

планет», «за мостом летит на меня всадника длань в

железной перчатке». Эпитеты – «огненная дорожка»,

«пытливый взгляд», «нищий старик», «серый вагон»,

«напудренная коса», «ветер сладкий» .Сравнения –

«лицо, как вымя». Стихотворение «Заблудившийся

трамвай» наполнено изобразительно-выразительными

средствами. Особое внимание следует уделить эпитетам

и метафорам.

Мы проскочили сквозь рощу пальм,

Через Неву, через Нил и Сену

Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,

Бросил нам вслед пытливый взгляд

Нищий старик, — конечно тот самый,

Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно

Сердце мое стучит в ответ:

Видишь вокзал, на котором можно

В Индию Духа купить билет?

.

«Мчался он бурей» — метафора, усиливающая

впечатление лирического героя о путешествии на

трамвае.

«Пытливый взгляд» — очень образный эпитет; несмотря

на тревожное состояние, лирический герой очень

внимателен, он пытается заметить каждую деталь,

каждую мелочь.

«Знакомый и сладкий ветер» — эпитет, позволяющий

читателям понять отношение автора к городу «всадника

в железной перчатке» и Исакия

Биографии

Биографии