Похожие презентации:

Основа СТЭ

1.

Основа СТЭ.Дарвинизм считают основой синтетической теории эволюции. Согласно ему, главные эволюционные факторы:

-

Естественный отбор – выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные особи;

Борьба за существование – живые организмы конкурируют друг с другом за ресурсы;

Наследственная изменчивость – живые организмы могут приобретать новые признаки, и, если они полезны, их

передадут потомкам;

Изоляция – невозможность межвидового скрещивания.

Теорию Дарвина подтверждают эмбриологические данные: эмбрионы позвоночных на ранних стадиях развития очень

похожи. Различия проявляются потом. Это указывает, что позвоночные животные имеют общее происхождение. Однако

ее критиковали современные ученому палеонтологи и некоторые натуралисты. Палеонтологи еще не успели

обнаружить переходные формы живых организмов, существование которых предполагает дарвинизм.

Кроме того, теория Дарвина не объясняла, что именно является носителем наследственности и как

происходит наследование. C этим связано одно из самых серьезных возражений против дарвинизма.

2.

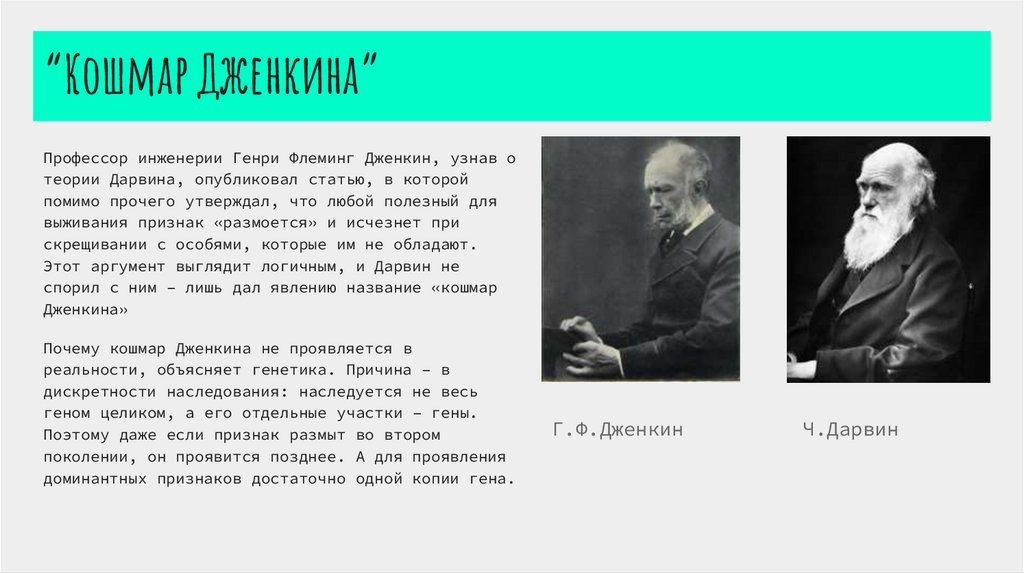

“Кошмар Дженкина”Профессор инженерии Генри Флеминг Дженкин, узнав о

теории Дарвина, опубликовал статью, в которой

помимо прочего утверждал, что любой полезный для

выживания признак «размоется» и исчезнет при

скрещивании с особями, которые им не обладают.

Этот аргумент выглядит логичным, и Дарвин не

спорил с ним – лишь дал явлению название «кошмар

Дженкина»

Почему кошмар Дженкина не проявляется в

реальности, объясняет генетика. Причина – в

дискретности наследования: наследуется не весь

геном целиком, а его отдельные участки – гены.

Поэтому даже если признак размыт во втором

поколении, он проявится позднее. А для проявления

доминантных признаков достаточно одной копии гена.

Г.Ф.Дженкин

Ч.Дарвин

3.

“Кошмар Дженкина”В трудах Чарльза Дарвина генетика не упоминается. Эту науку, основанную Грегором Менделем, оценили

позднее. Даже в 20-30-х годах XX века она казалась многим не вполне научной.

Законы генетики, которые Мендель открыл, собирая и статистически анализируя данные, подтвердились

после 1944 года, когда было доказано, что носителем наследственной информации является ДНК.

Генетика и особенности передачи и изменения генов прояснили вопросы, на которые не мог ответить

дарвинизм.

4.

Синтетическая теория эволюцииЧтобы кратко и понятно объяснить процесс эволюции, потребовался синтез дарвинизма, генетики,

палеонтологии и эмбриологии. Современная СТЭ кроме этих дисциплин включает данные молекулярной биологии и

других наук. Естественно, такое преобразование теории Дарвина произошло не сразу.

В начале XX века в научном сообществе признавали идею эволюции, но отвергали естественный отбор как ее

основную движущую силу. Во многом к этому привел кошмар Дженкина и недостаточные знания о

.

наследственности

5.

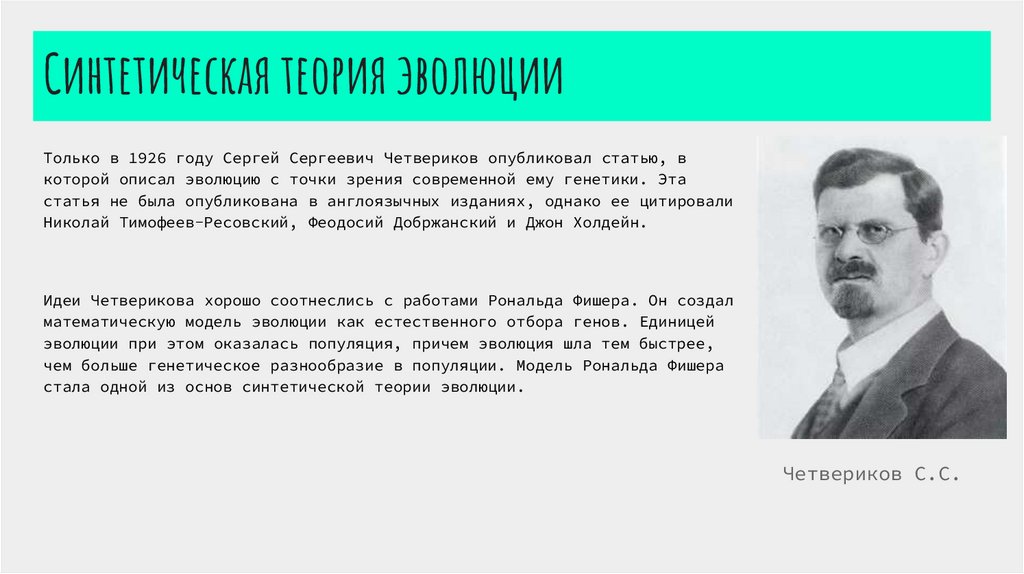

Синтетическая теория эволюцииТолько в 1926 году Сергей Сергеевич Четвериков опубликовал статью, в

которой описал эволюцию с точки зрения современной ему генетики. Эта

статья не была опубликована в англоязычных изданиях, однако ее цитировали

Николай Тимофеев-Ресовский, Феодосий Добржанский и Джон Холдейн.

Идеи Четверикова хорошо соотнеслись с работами Рональда Фишера. Он создал

математическую модель эволюции как естественного отбора генов. Единицей

эволюции при этом оказалась популяция, причем эволюция шла тем быстрее,

чем больше генетическое разнообразие в популяции. Модель Рональда Фишера

стала одной из основ синтетической теории эволюции.

Четвериков С.С.

6.

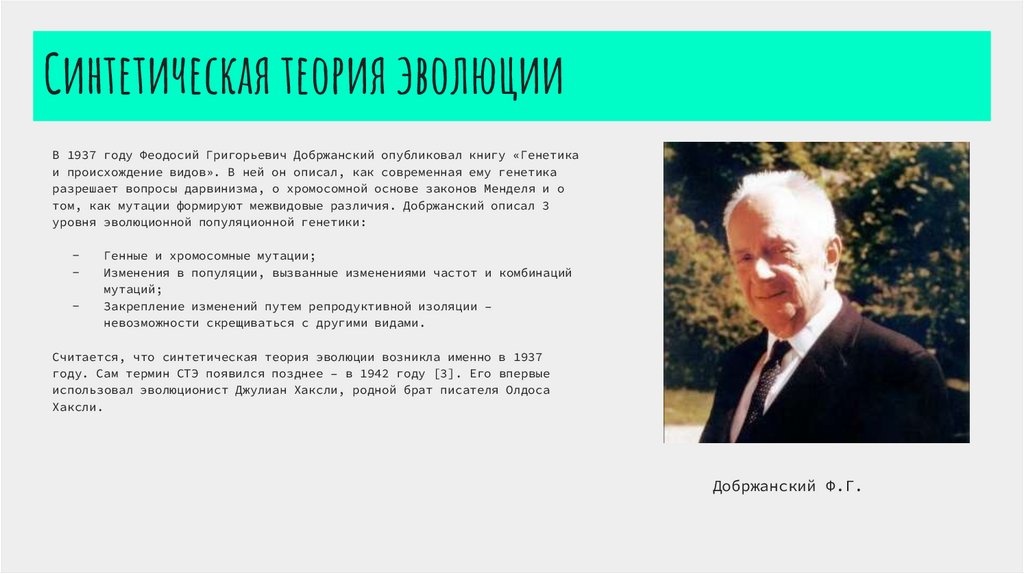

Синтетическая теория эволюцииВ 1937 году Феодосий Григорьевич Добржанский опубликовал книгу «Генетика

и происхождение видов». В ней он описал, как современная ему генетика

разрешает вопросы дарвинизма, о хромосомной основе законов Менделя и о

том, как мутации формируют межвидовые различия. Добржанский описал 3

уровня эволюционной популяционной генетики:

-

Генные и хромосомные мутации;

Изменения в популяции, вызванные изменениями частот и комбинаций

мутаций;

Закрепление изменений путем репродуктивной изоляции –

невозможности скрещиваться с другими видами.

Считается, что синтетическая теория эволюции возникла именно в 1937

году. Сам термин СТЭ появился позднее – в 1942 году [3]. Его впервые

использовал эволюционист Джулиан Хаксли, родной брат писателя Олдоса

Хаксли.

Добржанский Ф.Г.

7.

Синтетическая теория эволюцииСовременная синтетическая теория эволюции учитывает особенности наследования, мутации и то, как под их действием меняется

приспособленность живых организмов к окружающей среде. Наконец, СТЭ учитывает влияние различных факторов на эволюцию:

Естественный отбор – важнейший, но не единственный фактор эволюции согласно СТЭ. Отбору подвергаются генотипы в целом либо

аллели генов – то, в каких вариантах существует ген.

Борьба за существование – необходимость выживать в окружающей среде и конкурировать за выживание с другими организмами.

Возникновение мутаций приводит к появлению новых аллелей или новых генов. Мутации поставляют материал для естественного

отбора.

Изменения частот генов в популяции как результат миграций (поток генов), случайностей (дрейф генов) или эффекта

бутылочного горлышка – ситуации, когда условия меняются так сильно и резко, что выживает лишь небольшое количество

организмов из популяции. Зачастую у них есть признаки, позволившие им выжить именно в условиях таких изменений.

Стабилизирующий отбор поддерживает соотношение частот генов в популяции неизменным, если окружающие условия не меняются;

Изоляция – географические, биохимические или поведенческие препятствия для скрещивания между популяциями. Именно изоляция

приводит к образованию новых видов живых организмов.

8.

Основные положения синтетической теории эволюцииСинтетическую теорию эволюции проще всего объяснить, используя ее основные положения. Это закономерности, из которых

следует, как и почему происходит эволюция живых организмов и на что она направлена.

1)

2)

3)

4)

5)

Единица эволюции – популяция, то есть, группа живых организмов одного вида, живущая на одной ограниченной

территории и способная свободно скрещиваться друг с другом. Именно из популяций образуются новые виды.

Материал эволюции – гены и их сочетания (генотипы). Новые гены и их сочетания возникают в результате случайных

процессов – мутаций и рекомбинаций.

Главный движущий фактор эволюции – естественный отбор. Другие процессы, которые приводят к изменению частоты

встречаемости генов в популяции, также являются движущими факторами эволюции. Скорость и направление эволюции

определяется сочетанием движущих факторов.

Эволюция не имеет конечной цели. Это приспособление именно к конкретным условиям обитания. Если условия изменятся,

к ним придется приспосабливаться заново.

Изменения генов накапливаются в поколениях. Постепенно они приводят к образованию новых видов, родов и т.д.

Разные источники по-разному формулируют основные положения синтетической теории эволюции. Но все они сходятся в главном:

существующие виды дают начало новым в результате приспособления к окружающей среде и отбора новых вариантов генов.

9.

Мифы о СТЭМиф: Теория эволюции описывает появление жизни

Факт: происхождение жизни описывает абиогенез. Теория эволюции описывает, как живые организмы

приспосабливаются к условиям обитания.

Миф: Естественный отбор предполагает, что выживает всегда сильнейший

Факт: Естественный отбор – это сохранение генотипов, которые обеспечивают наилучшее приспособление к

конкретным условиям. Чтобы сохранить их, желательно выжить самому и оставить потомство, которое также успешно

размножится. Другой вариант – не размножаться, а способствовать выживанию носителей тех же генов.

Миф: Синтетическая теория эволюции – это теория, а значит, она не доказана.

Факт: В науке теорией называют непротиворечивую концепцию, которая описывает и объединяет закономерности,

касающиеся определенного явления. Научные теории позволяют предсказывать результаты тех или иных событий,

которые подчиняются описанным закономерностям. СТЭ соответствует этому определению.

10.

Мифы о СТЭМиф: Концепция эволюции лженаучна, ее невозможно подтвердить экспериментально.

Факт: Эволюцию подтверждают палеонтологические и эмбриологические данные, а также результаты исследования ДНК и РНК

различных организмов, полученные методами молекулярной биологии. Кроме того, примером эволюции является развитие у

бактерий устойчивости к антибиотикам – этот процесс достаточно быстрый, и его можно наблюдать.

Миф: Без направленной осознанной воли сложные организмы не могли возникнуть.

Факт: Данное утверждение не является научным и не предполагает научного подхода к ответу. Результаты исследований в

области молекулярной биологии, палеонтологии, эмбриологии показывают, что сложные организмы возникли в результате действия

эволюционных закономерностей на случайно возникающие новые варианты генов.

Миф: Эволюция не объясняет появление разума.

Факт: Разум – один из способов приспосабливаться к окружающей среде. Как и другие эволюционные приспособления, он отчасти

развился под действием закономерностей, а отчасти – благодаря случайностям.

Миф: Теория эволюции – основа социального дарвинизма

Факт: Распространять биологические закономерности на человеческое общество неверно с точки зрения науки. Общества

развиваются по иным законам, и взаимная помощь и поддержка необходимы для существования цивилизации.

11.

Критика СТЭСогласно неодарвинизму, все признаки живых существ полностью определяются генотипом и характером отбора.

Поэтому параллелизм (вторичное сходство родственных существ) объясняется тем, что организмы унаследовали

большое количество одинаковых генов от своего недавнего предка, а происхождение конвергентных признаков

целиком приписывается действию отбора. Вместе с тем, хорошо известно, что черты сходства, развивающиеся в

достаточно удалённых линиях, часто бывают неадаптивны и поэтому не могут быть правдоподобно объяснены ни

естественным отбором, ни общим наследованием. Независимое возникновение одинаковых генов и их сочетаний

заведомо исключается, поскольку мутации и рекомбинация — случайные процессы.

В ответ на такую критику сторонники синтетической теории могут возразить, что представления С. С.

Четверикова и Р. Фишера о полной случайности мутаций в настоящее время значительно пересмотрены. Мутации

случайны лишь по отношению к среде обитания, но не к существующей организации генома. Сейчас

представляется вполне естественным, что разные участки ДНК обладают различной устойчивостью;

соответственно, одни мутации будут возникать чаще, другие — реже. Кроме того, набор нуклеотидов весьма

ограничен. Следовательно, существует вероятность независимого (и притом вполне случайного, беспричинного)

появления одинаковых мутаций (вплоть до синтеза далекими друг от друга видами одного и аналогичных

белков, которые не могли достаться им от общего предка). Эти и другие факторы обуславливают значительную

вторичную повторяемость в структуре ДНК и могут объяснять происхождение неадаптивного сходства с позиций

неодарвинизма как случайного выбора из ограниченного числа возможностей.

12.

Критика СТЭДругой пример — критика синтетической теории эволюции сторонниками мутационной эволюции — связан с

концепцией пунктуализма или «прерывистого равновесия». Пунктуализм основан на простом палеонтологическом

наблюдении: продолжительность стазиса на несколько порядков превышает длительность перехода из одного

фенотипического состояния в другое. Судя по имеющимся данным, это правило в общем справедливо для всей

ископаемой истории многоклеточных животных и имеет достаточное количество подтверждений.

Авторы пунктуализма противопоставляют свой взгляд градуализму — представлению Дарвина о постепенной

эволюции путём мелких изменений — и считают прерывистое равновесие поводом для отрицания всей

синтетической теории. Столь радикальный подход вызвал дискуссию вокруг концепции прерывистого равновесия,

длящуюся уже 30 лет. Большинство авторов сходится на том, что между понятиями «постепенная» и

«прерывистая» имеется лишь количественная разница: длительный процесс предстает мгновенным событием

будучи изображен на сжатой временной шкале. Поэтому пунктуализм и градуализм следует рассматривать как

дополняющие друг друга понятия. Сторонники синтетической теории справедливо отмечают, что прерывистое

равновесие не создает для них дополнительных трудностей: длительный стазис можно объяснять действием

стабилизирующего отбора (под действием стабильных, относительно неизменных условий существования), а

быстрое изменение — теорией смещающегося равновесия С. Райта для малых популяций, при резких изменениях

условий существования и/или в случае прохождения вида или какой-либо его изолированной части популяции через бутылочное горлышко.

13.

Эффект “бутылочного горлышка”Эффект «бутылочного горлышка» — сокращение

генофонда (то есть генетического

разнообразия) популяции вследствие

прохождения периода, во время которого по

различным причинам происходит критическое

уменьшение её численности, в дальнейшем

восстановленное. Сокращение генетического

разнообразия приводит к изменению

относительных и абсолютных частот аллелей

генов, поэтому данный эффект рассматривается

в числе факторов эволюции.

14.

Заключение1)Одна из главных причин, почему в теории Дарвина

сомневались – «кошмар Дженкина», «размывание» в

популяции вновь появившихся полезных для выживания

признаков.

2)Объяснение, почему теория Дарвина верна, а кошмара

Дженкина не существует, дало развитие генетики.

3)Синтетическая теория эволюции объединяет дарвинизм,

генетику, палеонтологию и другие биологические

дисциплины.

4)Синтетическая теория эволюции – не единственная

современная теория эволюции.

5)Синтетическая теория эволюции достаточно хорошо

объясняет процессы эволюции, поэтому ее принимают

многие ученые.

6)Заблуждения о синтетической теории эволюции во многом

вызваны ее недостаточным пониманием.

Биология

Биология