Похожие презентации:

Пирогенный фактор

1.

Пирогенный фактор2. Введение

Природный пожар - техногенное явление, которое оказывает интенсивное

воздействие на природу, нарушающее естественное равновесие между отдельными

компонентами биогеоценоза, влияющее на биоразнообразие, поведение животных,

тип растительности, свойства и динамику почвы, на стадии и особенности

прохождения сукцессионных явлений.

3. Классификация лесных пожаров.

Природный (ландшафтный) пожар - это процесс горения, который не

поддаётся контролю, возникает стихийно и распространяется в окружающей

среде. Изредка такое явление возникает вследствие удара молнией, падения

метеорита или извержения вулкана, но основная причина - действия

человека. Из-за умышленного поджога или неосторожного обращения с

огнём и происходят природные пожары. Определение этого явления

различает лесные, степные и торфяные пожары.

4.

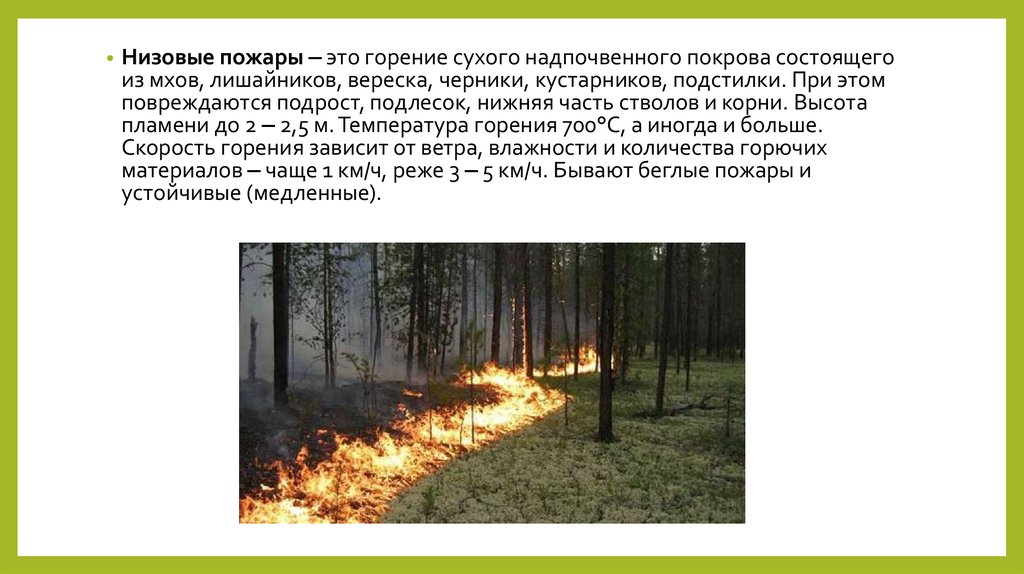

Низовые пожары ‒ это горение сухого надпочвенного покрова состоящего

из мхов, лишайников, вереска, черники, кустарников, подстилки. При этом

повреждаются подрост, подлесок, нижняя часть стволов и корни. Высота

пламени до 2 ‒ 2,5 м. Температура горения 700°С, а иногда и больше.

Скорость горения зависит от ветра, влажности и количества горючих

материалов ‒ чаще 1 км/ч, реже 3 ‒ 5 км/ч. Бывают беглые пожары и

устойчивые (медленные).

5.

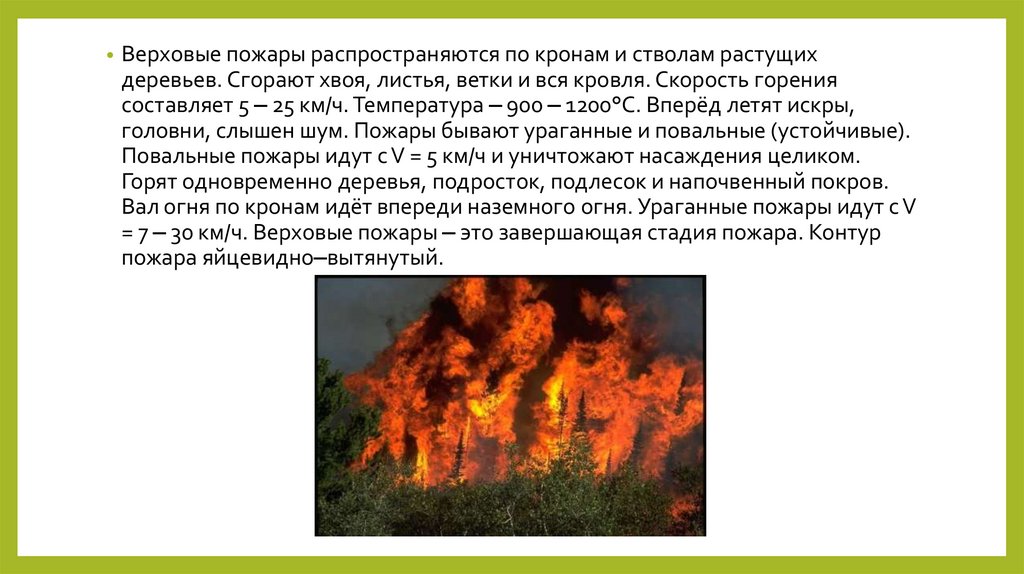

Верховые пожары распространяются по кронам и стволам растущих

деревьев. Сгорают хвоя, листья, ветки и вся кровля. Скорость горения

составляет 5 ‒ 25 км/ч. Температура ‒ 900 ‒ 1200°С. Вперёд летят искры,

головни, слышен шум. Пожары бывают ураганные и повальные (устойчивые).

Повальные пожары идут с V = 5 км/ч и уничтожают насаждения целиком.

Горят одновременно деревья, подросток, подлесок и напочвенный покров.

Вал огня по кронам идёт впереди наземного огня. Ураганные пожары идут с V

= 7 ‒ 30 км/ч. Верховые пожары ‒ это завершающая стадия пожара. Контур

пожара яйцевидно‒вытянутый.

6.

Подземные (торфяные или почвенные) пожары. Горит торфяной или

перегнойный слой. Огонь распространяется внутри слоя на глубину до

минерального или водного слоя. Изредка на поверхность вырываются

языки пламени и дым. Скорость до 1 км/сутки. Если горит до 30 см сверху,

то пожар подстилочный, а ниже ‒ торфяной. Контур пожара яйцевидный.

[12]

7. География лесных пожаров

Лесные пожары, как и леса, ‒ явление географическое. Так, все тропические

леса расположены в зонах высоких температур, а бореальные ‒ в областях с

вполне умеренным климатом. Тем не менее, первые находятся в зоне высокой

влажности, и крупные пожары здесь (например, в Бразилии) имеют

антропогенный генезис, тогда как зоны саванн, субтропические зоны и

бореальные леса достаточно часто подвержены воздействию естественных

факторов (например, молний). Для зон бореальных лесов в засушливые

периоды характерно возникновение подземных и в первую очередь

торфяных пожаров. Существенное влияние оказывают и города,

многочисленное население которых отдыхает в зоне прилегающего леса, не

соблюдает элементарные противопожарные требования, что часто приводит

к пожарам абсолютно антропогенного происхождения.

8.

Различают степень опасности возникновения пожаров и их развития вразличных регионах по следующим параметрам:

1)сезонность горимости лесов, т.е. неодинаковые сроки наступления и

окончания пожарных сезонов;

2) различия горимости лесов в связи с неодинаковой плотностью населения

и характером его деятельности;

3) географическое различие самих лесов;

4) особенности послепожарных изменений в лесах разных регионов.

9.

Пожароопасные пояса:• ‒ северная граница на широте Киева (мартовские и

апрельские пожары);

• ‒ от 50° до 56° с.ш. (апрельские пожары);

• ‒ подзона тайги до 59° с.ш. (майские пожары);

• ‒ средняя и северная тайга севернее 59° (майско ‒ июньские

пожары).

Пожары в течение суток возникают чаще всего после полудня,

особенно в солнечные дни, когда воспламеняемость горючих

материалов наиболее высокая. Днём воздух более тёплый и

сухой, соответственно и меньше влажность горючих

материалов.

10. По роли в пожаре выделяют :

проводники горения - мхи, лишайники с мелким опадом, лесная

подстилка, торф, валежник, пни, горящие отдельные стволы деревьев;

поддерживающие горение ‒ травы, кустарнички, самосев древесных

пород, подрост, подлесок, хвоя, охвоенные ветки и мелкие сучья

полога древостоя;

задерживающие распространение горения ‒ некоторые кустарнички и

травы (люпин многолетний, бадан, сахалинская гречиха), кустарники

(серая ольха, спирея) и лиственные деревья (липа, осина, тополь).

11. Влияние пирогенного фактора на растительный покров

Одним из важнейших экологических

факторов, воздействующих на

растительный покров лесостепной зоны,

наряду с температурным режимом,

освещенностью, увлажнением и

эдафическими условиями, является огонь.

Пожары, повторяющиеся неоднократно на

определенной территории, в современном

природопользовании оцениваются как

экзогенный локально‒катастрофический

фактор, ведущий к трансформации

природных экосистем. Пожары возникают

как по естественным причинам (обычно

после удара молнии), так и по вине

человека. В последнем случае причиной

пожара могут являться как случайность,

так и преднамеренный поджог.

12.

Огонь воздействует на растения непосредственно, повреждая или уничтожая

их, и косвенно ‒ изменяя условия местообитания.

13.

В процессе эволюции некоторые виды растений засушливых зон Земли

выработали особые приспособления к защите от действия огня. Их называют

пирофитами. У семян таких растений твердая и прочная кожура,

защищающая зародыш от воздействия огня. Пирофиты после пожара

способны быстро восстанавливаться, наращивать фитомассу, цвести и

плодоносить. Некоторые деревья также имеют стойкие к огню семена.

14.

Большое значение для растений в экстремальных условиях пожара имеет

мощность покровных тканей. Так, у осины, ольхи, орешника довольно тонкая

корка, поэтому они сильно повреждаются огнем. У дуба и сосны более

толстая корка, эти виды обладают большей устойчивостью при пожаре.

Восстановительная способность растений после повреждения огнем зависит

от наличия у них погруженных спящих почек, особенно на корнях. В случае

уничтожения огнем только надземных органов, из спящих почек на корневых

системах появляются новые побеги.

15.

Огонь в лесу выполняет двоякую функцию, он является и разрушителем и

созидателем. В лесной зоне формирование растительного покрова в

некоторой степени связано с влиянием пожаров. Уничтожая моховый и

травяной покров, выжигая подстилку и гумус, огонь создает благоприятные

условия для прорастания семян ряда растений, появления и формирования

самосева сосны, березы и некоторых других древесных пород. В то же время,

уничтожая подрост деревьев, пожар нередко способствует появлению

малоценных видов и приводит к выпадению хозяйственно‒ценных пород.

16.

Лесные пожары не только влияют на состав древостоя, изменяя тип

леса, но и нарушают его возрастную структуру. Даже верховые

пожары, нанося травмы деревьям, ослабляют их и способствуют

образованию ветровала и бурелома, выпадению из состава древостоя

старовозрастных (маточных) особей доминирующих видов.

17.

С другой стороны, огонь непосредственно уничтожает источники инфекции,

споры паразитических грибов, кладки насекомых‒фитофагов и других

вредителей леса. Экологические и частные исследования биоты лесов во

время или сразу после горения затруднены, так как на пожар должны

допускаться только специалисты по тушению пожаров. Это вызвало

необходимость разработки косвенных методов, которые позволяют при

натурных исследованиях лесов определить частоту и сроки пожаров в

ретроспективном аспекте.

18. Влияние пирогенного фактора животный мир

• В результате пожаров урон наносится и животному миру. Вогне гибнут мелкие и крупные млекопитающие, рептилии,

насекомые и представители других таксономических групп,

кладки птиц, личинки и др. Однако по некоторым данным,

при быстро протекающем пожаре могут сохраниться мелкие

роющие животные, переживающие неблагоприятные

условия в почве на достаточно большой глубине, в развитой

системе нор и ходов. В этой ситуации запас воздуха,

находящегося в норах является достаточным, а температура

почвы повышается незначительно.

19. Заключение

Природный пожар - это техногенное явление, которое оказывает интенсивное

воздействие на природу, нарушающее естественное равновесие между отдельными

компонентами биогеоценоза, влияющее на биоразнообразие, поведение животных,

тип растительности, свойства и динамику почвы, на стадии и особенности

прохождения сукцессионных явлений.

Чаще наибольшее внимание учёных среди компонентов экосистем пострадавших от

природных пожаров вызывали сообщества растений. Установлено, что пожары

всегда ведут к снижению фиторазнообразия. Происходит уничтожение надземных и

подземных частей растений, что обусловливает отмирание, как молодых, так и

сформировавшихся взрослых особей. Сгорание цветков и плодов уменьшает

реальную семенную продуктивность растений, банк семян в почве и число

появившихся из них впоследствии проростков. Часто учёные выявляют и

положительные последствия природных пожаров, ведь с другой стороны, огонь

непосредственно уничтожает источники инфекции, споры паразитических грибов,

кладки насекомых‒фитофагов и других вредителей леса. На месте выгоревшего леса

или степи активно развивается сукцессионные явления.

БЖД

БЖД