Похожие презентации:

Предмет и структура ихтиологической науки

1.

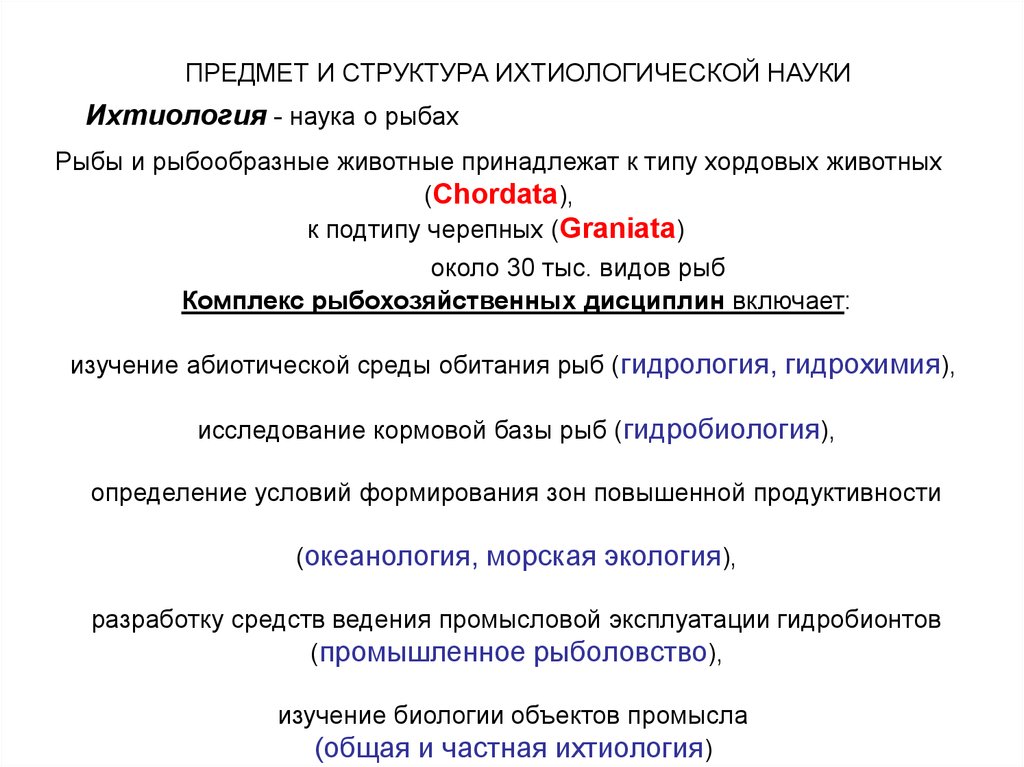

ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА ИХТИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИИхтиология - наука о рыбах

Рыбы и рыбообразные животные принадлежат к типу хордовых животных

(Chordata),

к подтипу черепных (Graniata)

около 30 тыс. видов рыб

Комплекс рыбохозяйственных дисциплин включает:

изучение абиотической среды обитания рыб (гидрология, гидрохимия),

исследование кормовой базы рыб (гидробиология),

определение условий формирования зон повышенной продуктивности

(океанология, морская экология),

разработку средств ведения промысловой эксплуатации гидробионтов

(промышленное рыболовство),

изучение биологии объектов промысла

(общая и частная ихтиология)

2.

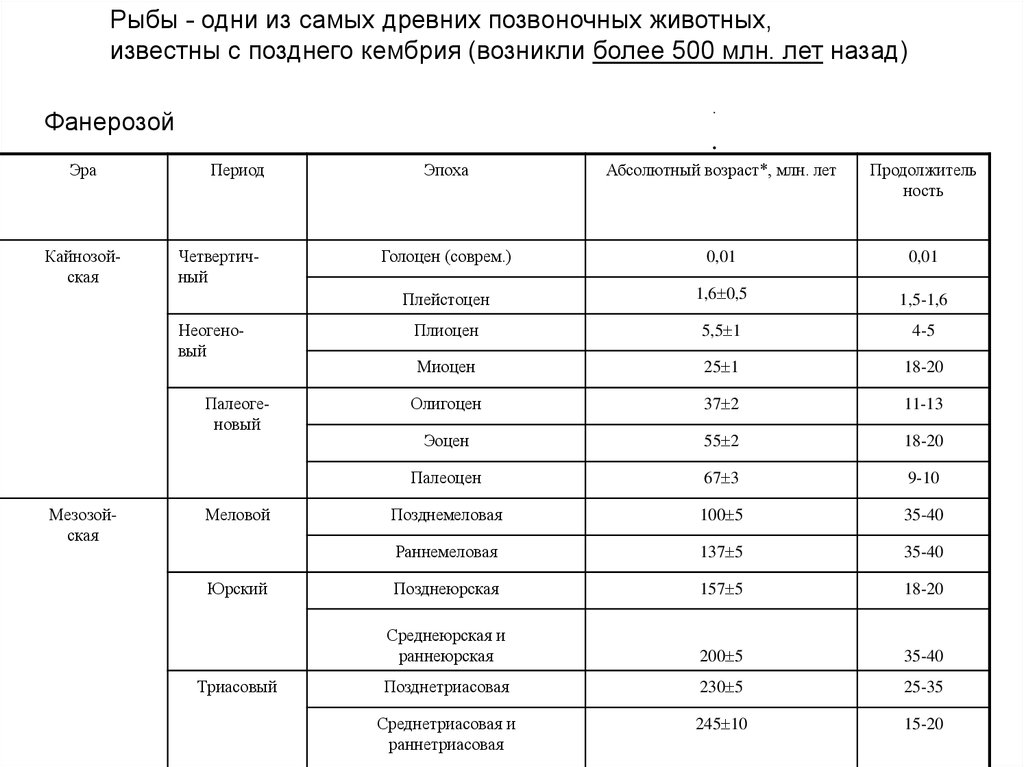

Рыбы - одни из самых древних позвоночных животных,известны с позднего кембрия (возникли более 500 млн. лет назад)

Фанерозой

Эра

Кайнозойская

Период

Четвертичный

Неогеновый

Палеогеновый

Мезозойская

Меловой

Юрский

Триасовый

Эпоха

Абсолютный возраст*, млн. лет

Продолжитель

ность

Голоцен (соврем.)

0,01

0,01

Плейстоцен

1,6 0,5

1,5-1,6

Плиоцен

5,5 1

4-5

Миоцен

25 1

18-20

Олигоцен

37 2

11-13

Эоцен

55 2

18-20

Палеоцен

67 3

9-10

Позднемеловая

100 5

35-40

Раннемеловая

137 5

35-40

Позднеюрская

157 5

18-20

Среднеюрская и

раннеюрская

200 5

35-40

Позднетриасовая

230 5

25-35

Среднетриасовая и

раннетриасовая

245 10

15-20

3.

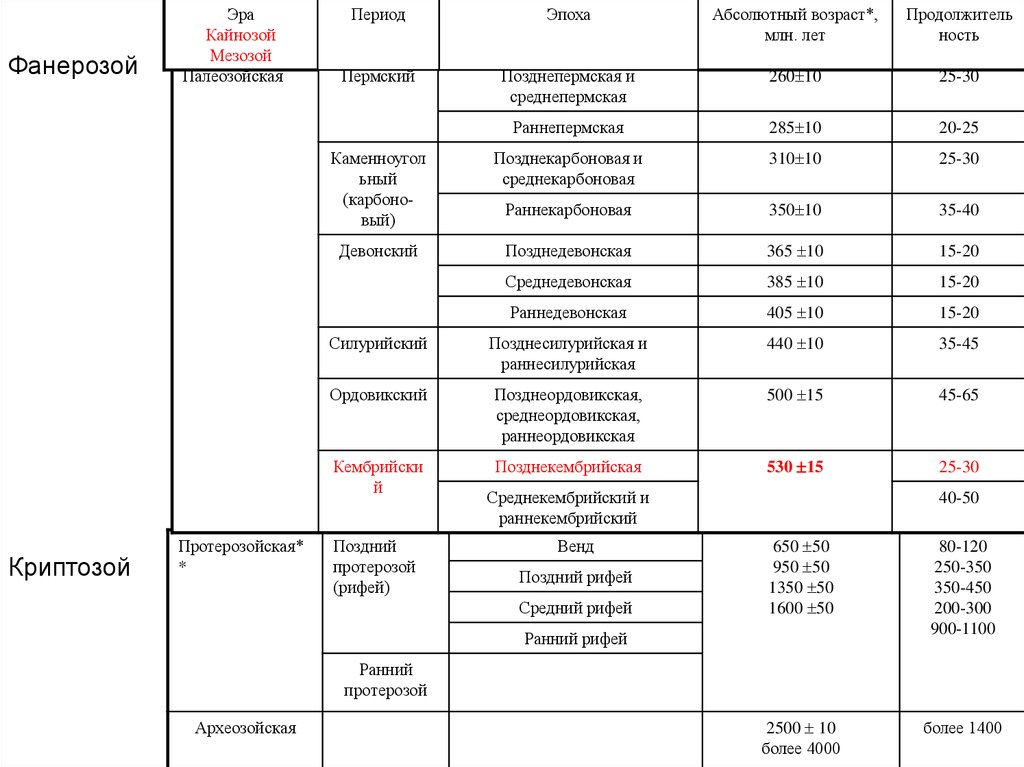

ФанерозойКриптозой

Эра

Кайнозой

Мезозой

Палеозойская

Протерозойская*

*

Период

Эпоха

Абсолютный возраст*,

млн. лет

Продолжитель

ность

Пермский

Позднепермская и

среднепермская

260 10

25-30

Раннепермская

285 10

20-25

Каменноугол

ьный

(карбоновый)

Позднекарбоновая и

среднекарбоновая

310 10

25-30

Раннекарбоновая

350 10

35-40

Девонский

Позднедевонская

365 10

15-20

Среднедевонская

385 10

15-20

Раннедевонская

405 10

15-20

Силурийский

Позднесилурийская и

раннесилурийская

440 10

35-45

Ордовикский

Позднеордовикская,

среднеордовикская,

раннеордовикская

500 15

45-65

Кембрийски

й

Позднекембрийская

530 15

25-30

Поздний

протерозой

(рифей)

Среднекембрийский и

раннекембрийский

Венд

Поздний рифей

Средний рифей

40-50

650 50

950 50

1350 50

1600 50

80-120

250-350

350-450

200-300

900-1100

2500 10

более 4000

более 1400

Ранний рифей

Ранний

протерозой

Археозойская

4.

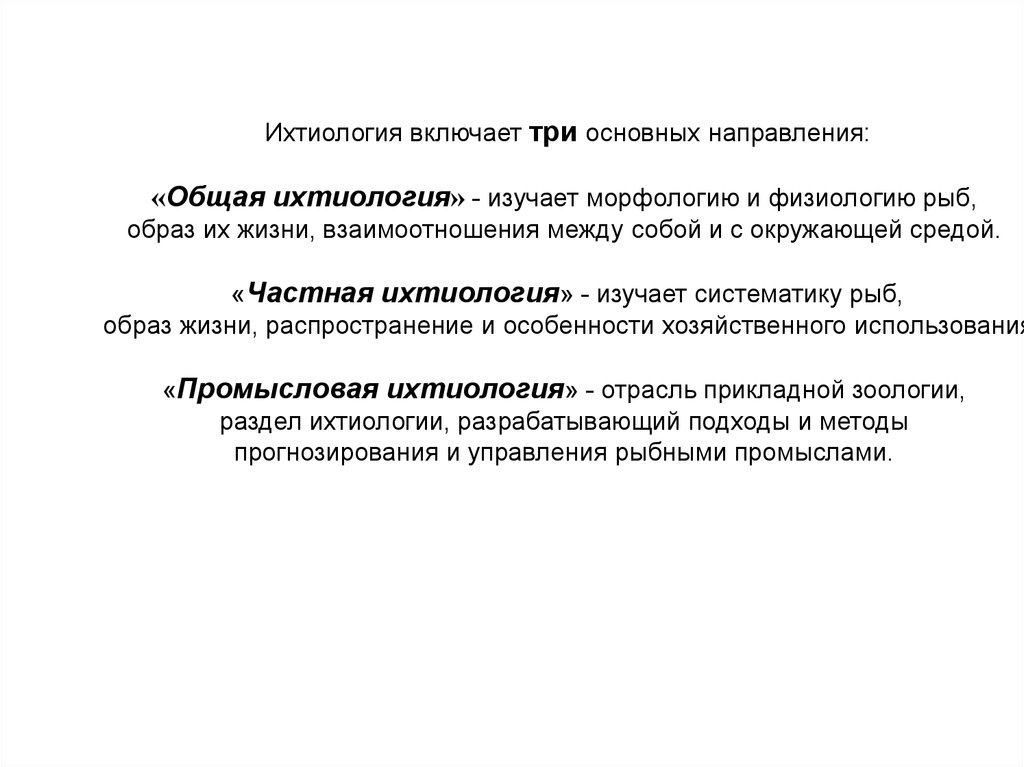

Ихтиология включает три основных направления:«Общая ихтиология» - изучает морфологию и физиологию рыб,

образ их жизни, взаимоотношения между собой и с окружающей средой.

«Частная ихтиология» - изучает систематику рыб,

образ жизни, распространение и особенности хозяйственного использования

«Промысловая ихтиология» - отрасль прикладной зоологии,

раздел ихтиологии, разрабатывающий подходы и методы

прогнозирования и управления рыбными промыслами.

5.

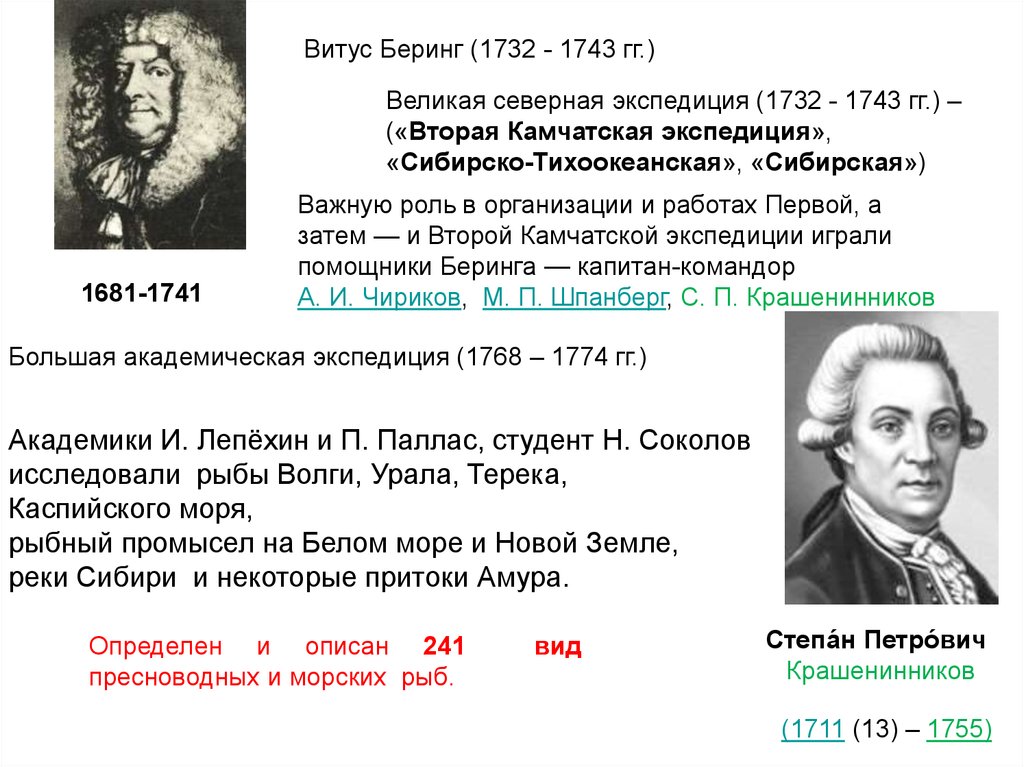

Витус Беринг (1732 - 1743 гг.)Великая северная экспедиция (1732 - 1743 гг.) –

(«Вторая Камчатская экспедиция»,

«Сибирско-Тихоокеанская», «Сибирская»)

1681-1741

Важную роль в организации и работах Первой, а

затем — и Второй Камчатской экспедиции играли

помощники Беринга — капитан-командор

А. И. Чириков, М. П. Шпанберг, С. П. Крашенинников

Большая академическая экспедиция (1768 – 1774 гг.)

Академики И. Лепёхин и П. Паллас, студент Н. Соколов

исследовали рыбы Волги, Урала, Терека,

Каспийского моря,

рыбный промысел на Белом море и Новой Земле,

реки Сибири и некоторые притоки Амура.

Определен и описан 241

пресноводных и морских рыб.

вид

Степа́н Петро́вич

Крашенинников

(1711 (13) – 1755)

6.

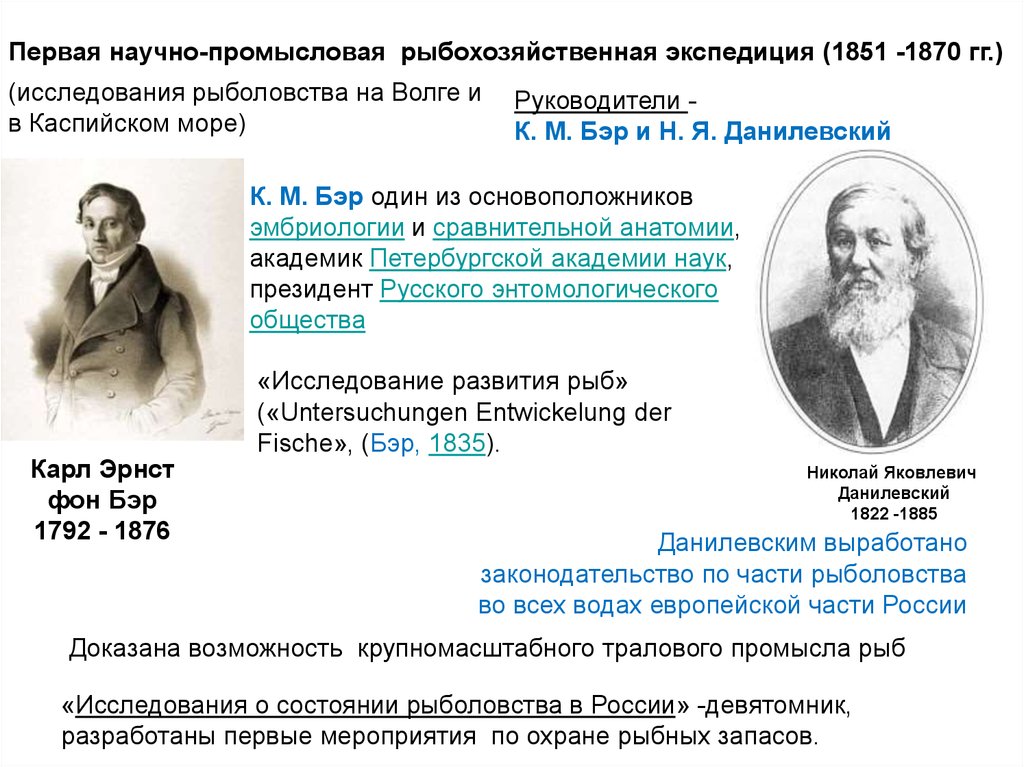

Первая научно-промысловая рыбохозяйственная экспедиция (1851 -1870 гг.)(исследования рыболовства на Волге и

в Каспийском море)

Руководители К. М. Бэр и Н. Я. Данилевский

К. М. Бэр один из основоположников

эмбриологии и сравнительной анатомии,

академик Петербургской академии наук,

президент Русского энтомологического

общества

Карл Эрнст

фон Бэр

1792 - 1876

«Исследование развития рыб»

(«Untersuchungen Entwickelung der

Fische», (Бэр, 1835).

Николай Яковлевич

Данилевский

1822 -1885

Данилевским выработано

законодательство по части рыболовства

во всех водах европейской части России

Доказана возможность крупномасштабного тралового промысла рыб

«Исследования о состоянии рыболовства в России» -девятомник,

разработаны первые мероприятия по охране рыбных запасов.

7.

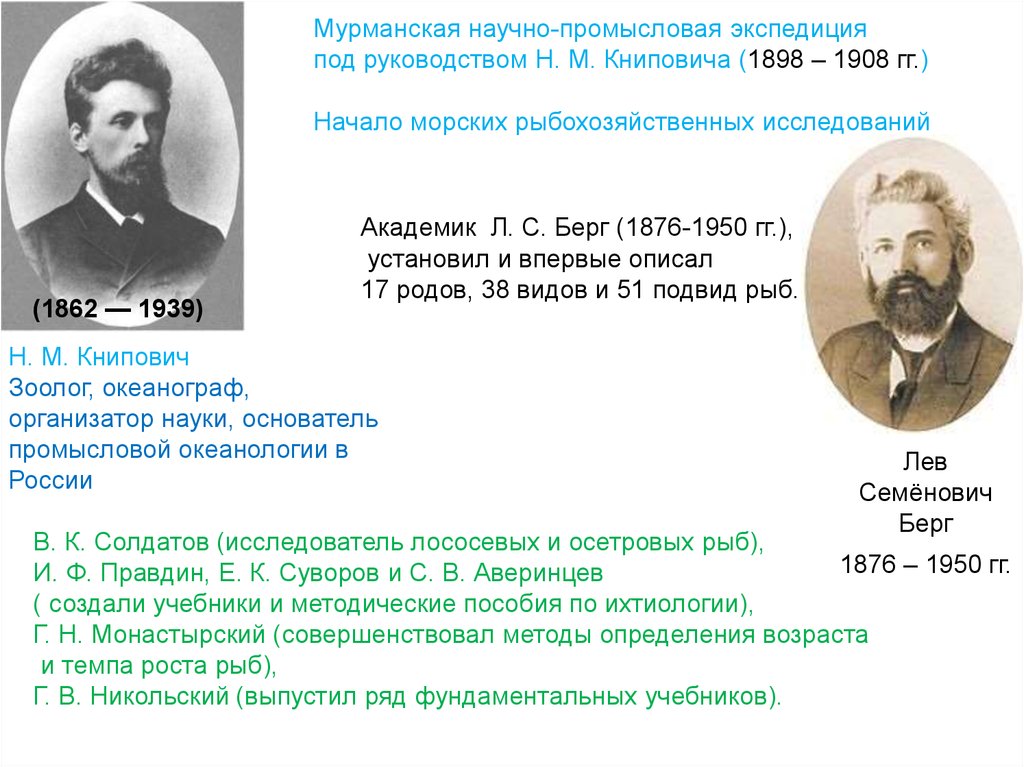

Мурманская научно-промысловая экспедицияпод руководством Н. М. Книповича (1898 – 1908 гг.)

Начало морских рыбохозяйственных исследований

(1862 — 1939)

Академик Л. С. Берг (1876-1950 гг.),

установил и впервые описал

17 родов, 38 видов и 51 подвид рыб.

Н. М. Книпович

Зоолог, океанограф,

организатор науки, основатель

промысловой океанологии в

России

Лев

Семёнович

Берг

В. К. Солдатов (исследователь лососевых и осетровых рыб),

1876 – 1950 гг.

И. Ф. Правдин, Е. К. Суворов и С. В. Аверинцев

( создали учебники и методические пособия по ихтиологии),

Г. Н. Монастырский (совершенствовал методы определения возраста

и темпа роста рыб),

Г. В. Никольский (выпустил ряд фундаментальных учебников).

8.

Ф. И. Баранов«К вопросу о биологических основаниях рыбного хозяйства»,

( 1918 г.)

Работы Ф. И. Баранова по моделированию системы «запас-промысел»

-основа для всех современных методов теории рыболовства

("Об оптимальной интенсивности рыболовства" )

1921 г. – подписан Декрет В.И. Ленина

о создании Плавучего морского института

для изучения биологических ресурсов и

научного обоснования развития рыболовства.

«Общая ихтиология» -1934 г.- учебник В. К. Солдатова с изложением

сравнительной анатомии, физиологии и общей биологии рыб.

«Рыбы промысловых районов СССР» - 1938 г. - учебник В. К. Солдатова, 2-я ч.

Учебник содержал систематическое описание, биологический очерк

и использование основных промысловых рыб по районам

9.

Промысловая ихтиология - наука о рациональном рыболовстве,наука о закономерностях динамики эксплуатируемых популяций рыб,

которые во взаимодействии с рыболовством образуют

систему "запас-промысел"

Предмет исследований –

«рыбохозяйственная система», включающая:

абиотическую и биотическую среду обитания,

промысловый запас,

промысел рыб и беспозвоночных гидробионтов

Промысловая ихтиология

рассматривает элементы системы в их взаимосвязи

и использует знания ряда смежных областей

10.

По местообитанию –пелагические (океанические)

сельдь, сардины,анчоусовые, тунец и макрель, сарган

бентосные

морская камбала, скаты

придонные

треска, хек и пикша (до 10 % мировой добычи)

Далеко мигрирующие - синепёрый тунец

Проходные (анадромные мигранты) - лосось и осетр

Проходные (катадромные мигранты) – молодь лосося и осетра

11.

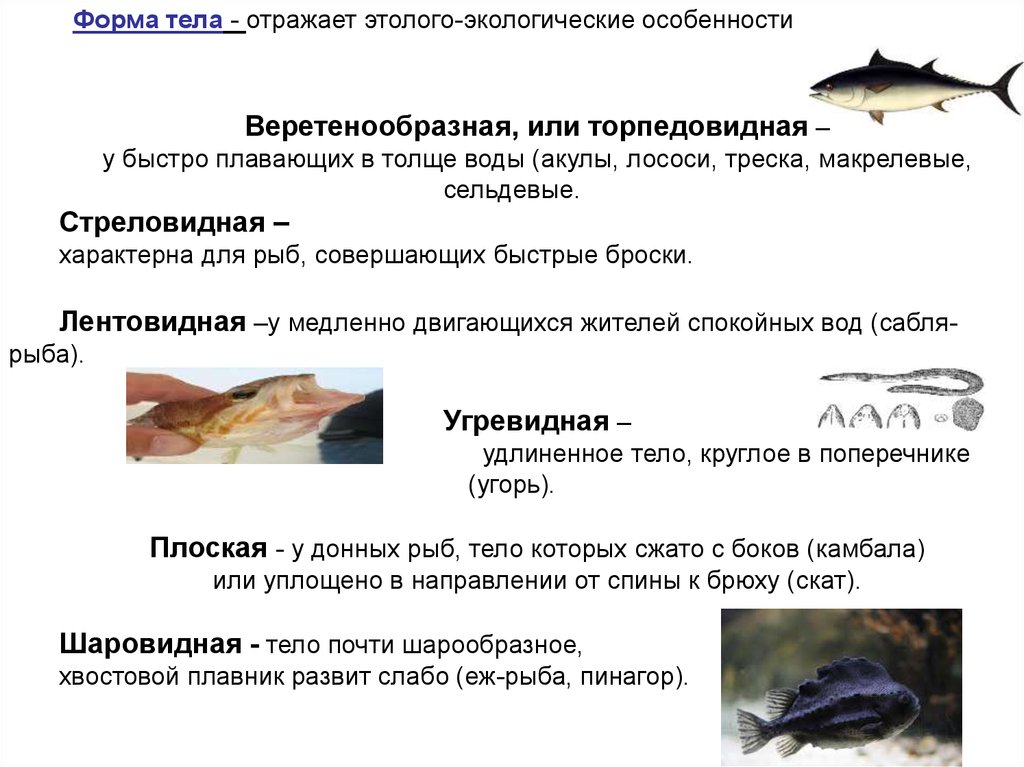

Форма тела - отражает этолого-экологические особенностиВеретенообразная, или торпедовидная –

у быстро плавающих в толще воды (акулы, лососи, треска, макрелевые,

сельдевые.

Стреловидная –

характерна для рыб, совершающих быстрые броски.

Лентовидная –у медленно двигающихся жителей спокойных вод (саблярыба).

Угревидная –

удлиненное тело, круглое в поперечнике

(угорь).

Плоская - у донных рыб, тело которых сжато с боков (камбала)

или уплощено в направлении от спины к брюху (скат).

Шаровидная - тело почти шарообразное,

хвостовой плавник развит слабо (еж-рыба, пинагор).

12.

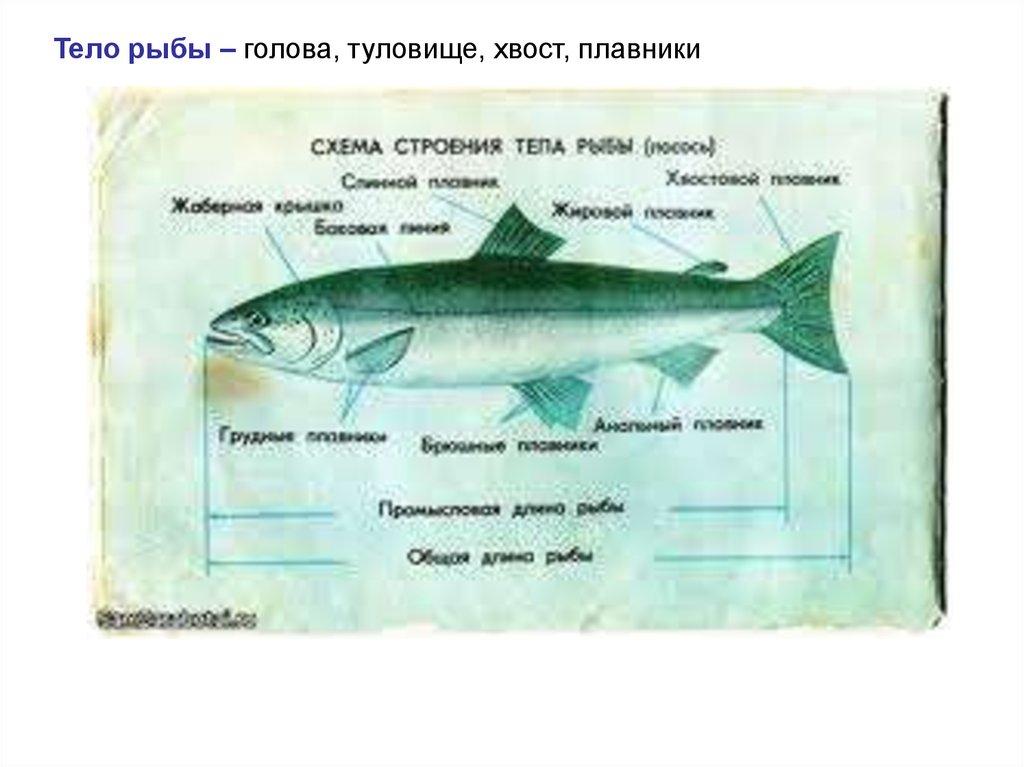

Тело рыбы – голова, туловище, хвост, плавники13.

Рот - верхний, нижний, конечный, выдвижной, присоски14.

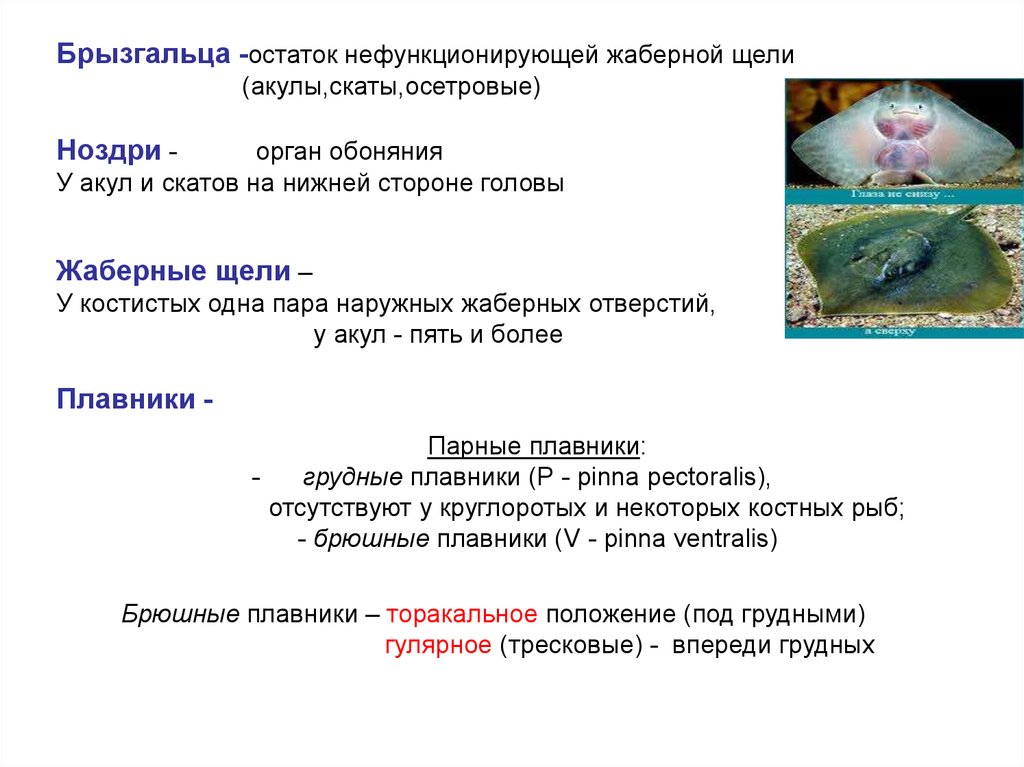

Брызгальца -остаток нефункционирующей жаберной щели(акулы,скаты,осетровые)

Ноздри -

орган обоняния

У акул и скатов на нижней стороне головы

Жаберные щели –

У костистых одна пара наружных жаберных отверстий,

у акул - пять и более

Плавники Парные плавники:

грудные плавники (Р - pinna pectoralis),

отсутствуют у круглоротых и некоторых костных рыб;

- брюшные плавники (V - pinna ventralis)

Брюшные плавники – торакальное положение (под грудными)

гулярное (тресковые) - впереди грудных

15.

Непарные плавники:- спинной

- анальный

- хвостовой

- жировой

(D - p. dorsalis);

(А - р. аnalis);

(С - p. caudalis)

(p. adiposa) – у лососевых, хариусовых

Хвостовой плавник - важный орган движения

16.

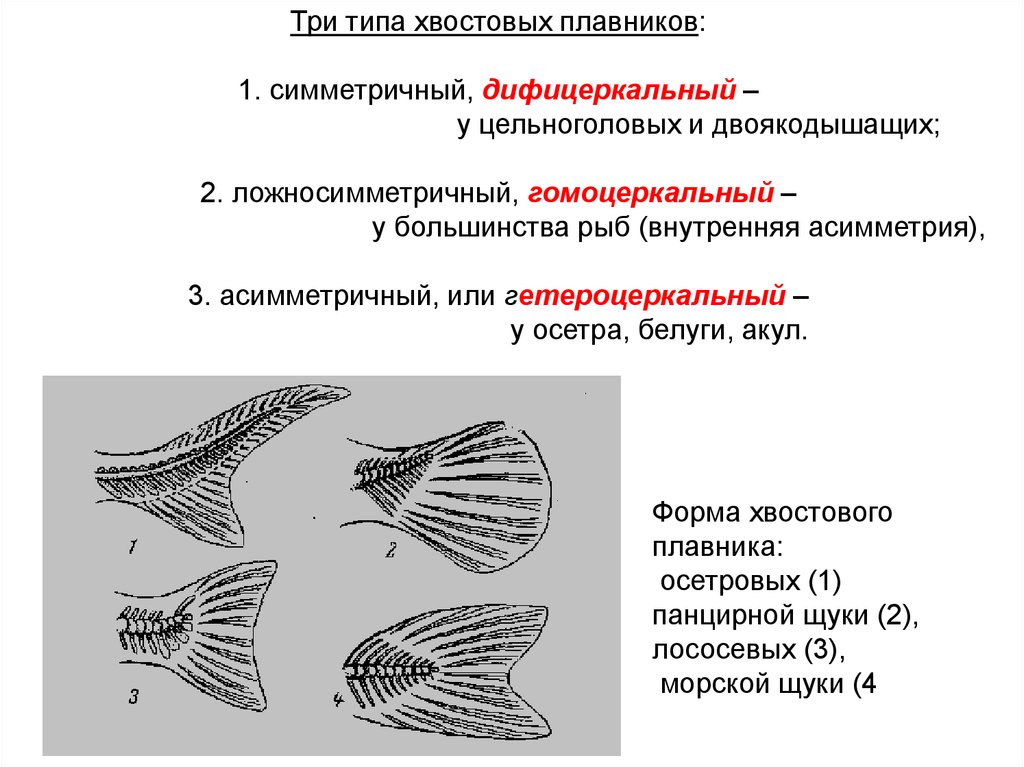

Три типа хвостовых плавников:1. симметричный, дифицеркальный –

у цельноголовых и двоякодышащих;

2. ложносимметричный, гомоцеркальный –

у большинства рыб (внутренняя асимметрия),

3. асимметричный, или гетероцеркальный –

у осетра, белуги, акул.

Форма хвостового

плавника:

осетровых (1)

панцирной щуки (2),

лососевых (3),

морской щуки (4

17.

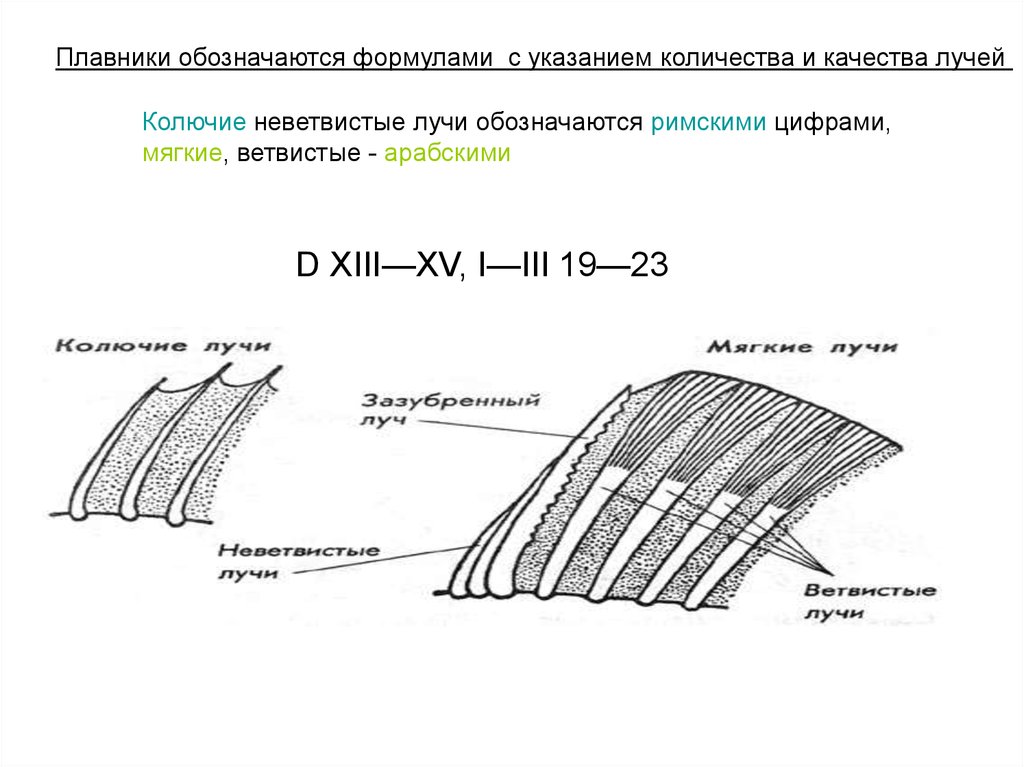

Плавники обозначаются формулами с указанием количества и качества лучейКолючие неветвистые лучи обозначаются римскими цифрами,

мягкие, ветвистые - арабскими

D XIII—XV, I—III 19—23

18.

Измерение рыбВыполняется для выявления внутривидовых разностей

(племя, раса, морфа, экотип, биотип)

Для каждого вида рыбы требуется индивидуальная схема

Составление новой схемы:

•- изучить имеющуюся литературу;

•- включить в схему общие признаки промера рыб, всеразмеры;

•- указать число лучей в плавниках, чешуй в боковой линии и поперечных рядов;

•- включить признаки, имеющие систематическое значение

19.

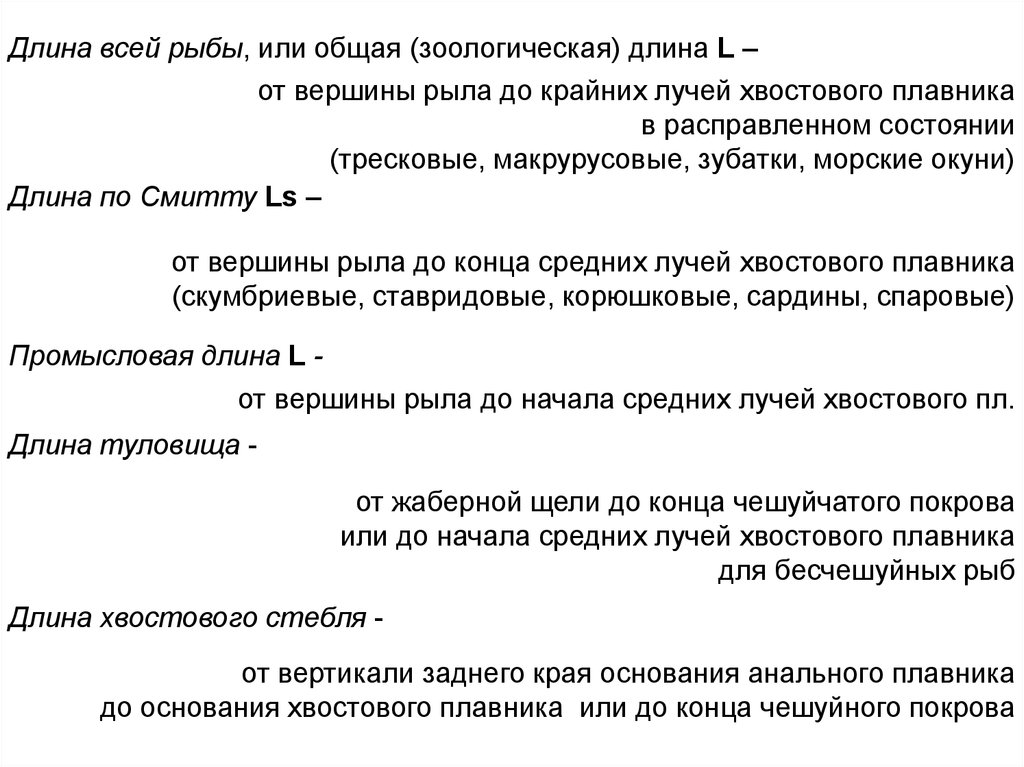

Длина всей рыбы, или общая (зоологическая) длина L –от вершины рыла до крайних лучей хвостового плавника

в расправленном состоянии

(тресковые, макрурусовые, зубатки, морские окуни)

Длина по Смитту Ls –

от вершины рыла до конца средних лучей хвостового плавника

(скумбриевые, ставридовые, корюшковые, сардины, спаровые)

Промысловая длина L от вершины рыла до начала средних лучей хвостового пл.

Длина туловища от жаберной щели до конца чешуйчатого покрова

или до начала средних лучей хвостового плавника

для бесчешуйных рыб

Длина хвостового стебля от вертикали заднего края основания анального плавника

до основания хвостового плавника или до конца чешуйного покрова

20.

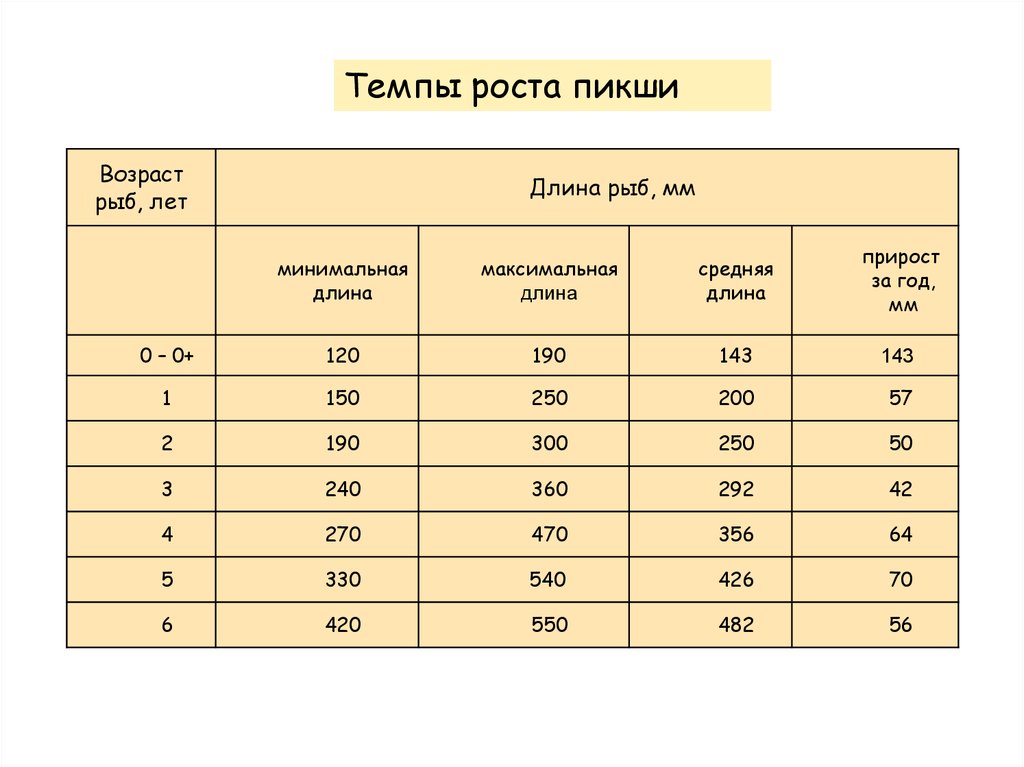

Темпы роста пикшиВозраст

рыб, лет

Длина рыб, мм

минимальная

длина

максимальная

длина

средняя

длина

прирост

за год,

мм

0 – 0+

120

190

143

143

1

150

250

200

57

2

190

300

250

50

3

240

360

292

42

4

270

470

356

64

5

330

540

426

70

6

420

550

482

56

21.

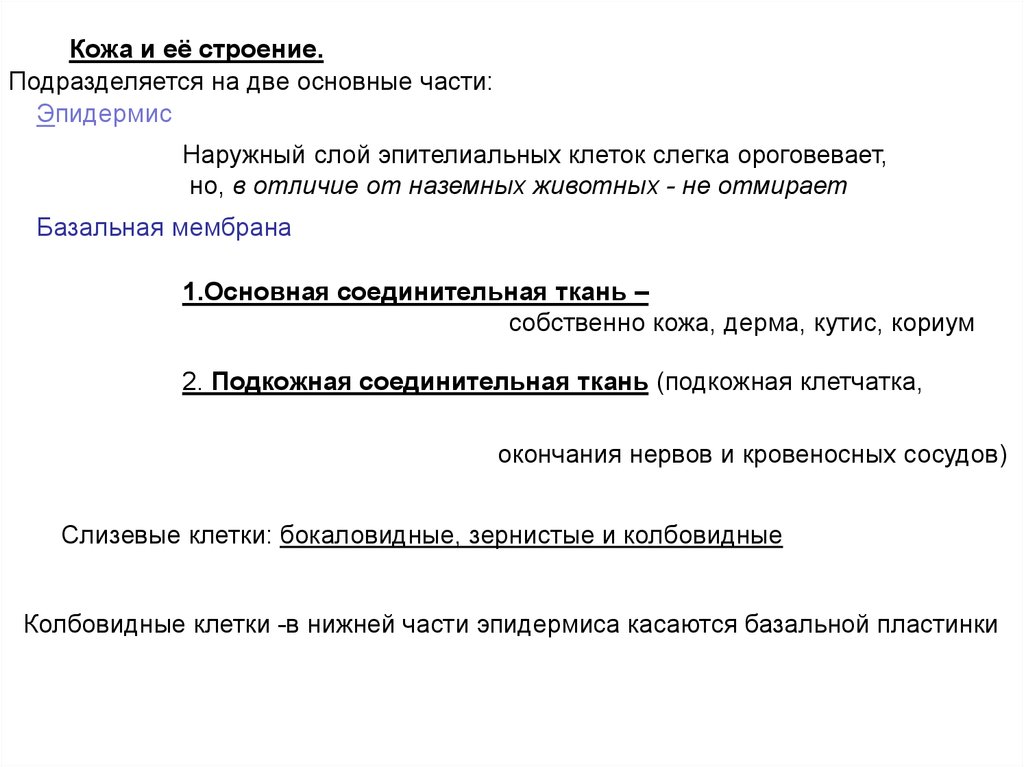

Кожа и её строение.Подразделяется на две основные части:

Эпидермис

Наружный слой эпителиальных клеток слегка ороговевает,

но, в отличие от наземных животных - не отмирает

Базальная мембрана

1.Основная соединительная ткань –

собственно кожа, дерма, кутис, кориум

2. Подкожная соединительная ткань (подкожная клетчатка,

окончания нервов и кровеносных сосудов)

Слизевые клетки: бокаловидные, зернистые и колбовидные

Колбовидные клетки -в нижней части эпидермиса касаются базальной пластинки

22.

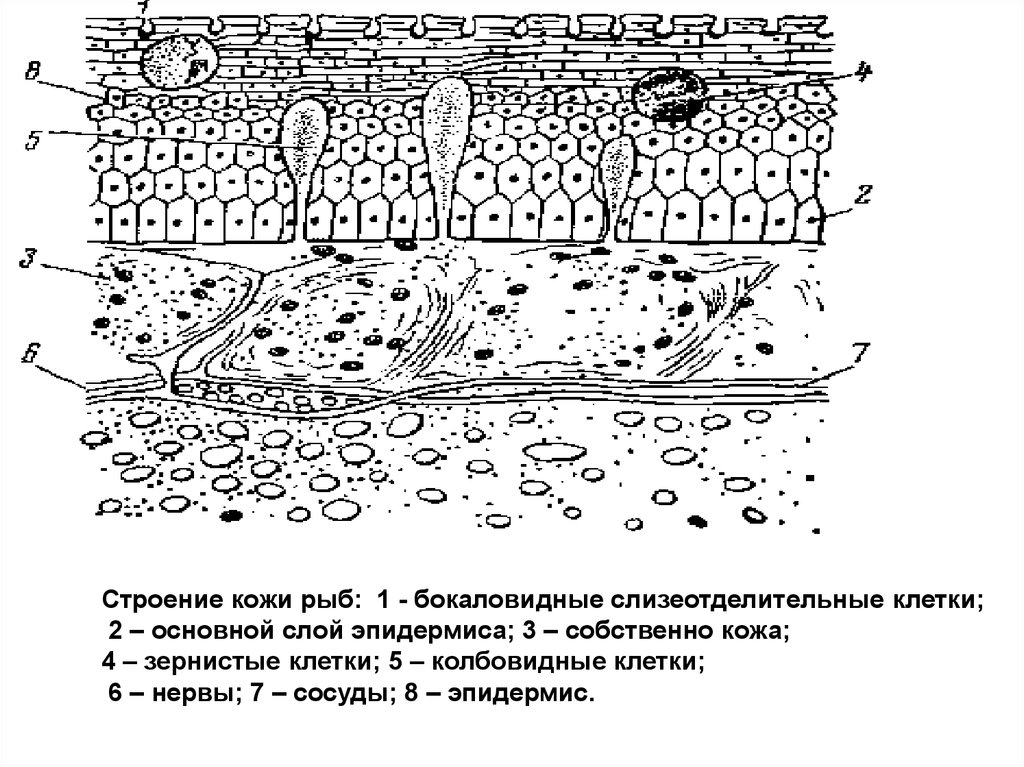

Строение кожи рыб: 1 - бокаловидные слизеотделительные клетки;2 – основной слой эпидермиса; 3 – собственно кожа;

4 – зернистые клетки; 5 – колбовидные клетки;

6 – нервы; 7 – сосуды; 8 – эпидермис.

23.

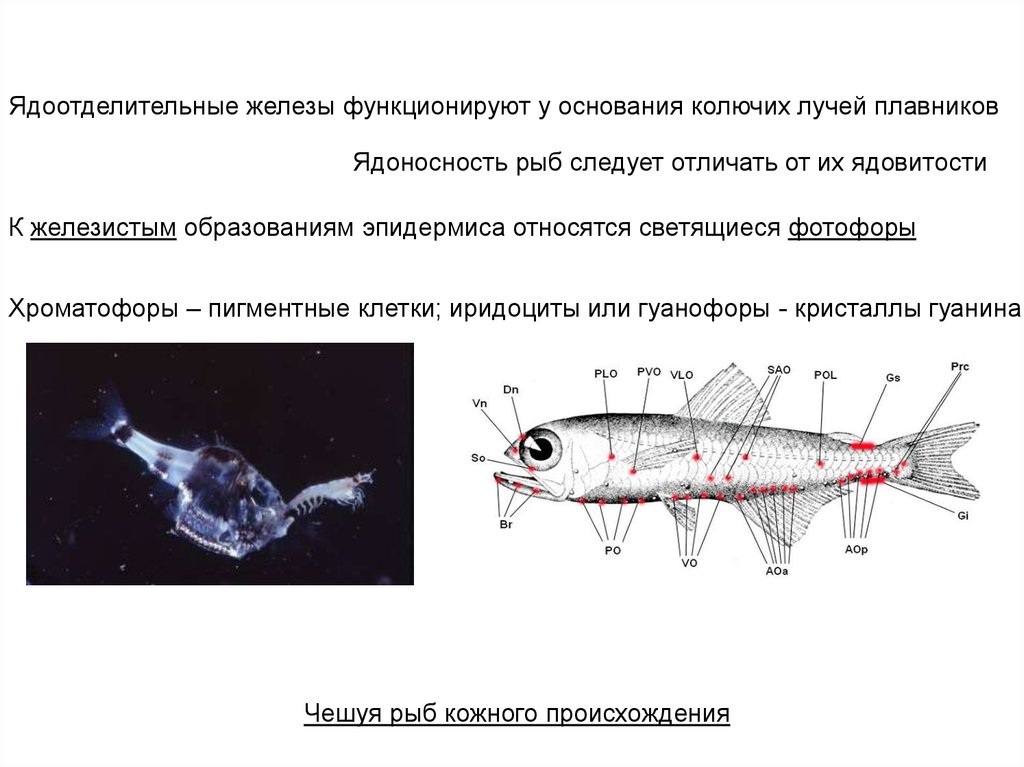

Ядоотделительные железы функционируют у основания колючих лучей плавниковЯдоносность рыб следует отличать от их ядовитости

К железистым образованиям эпидермиса относятся светящиеся фотофоры

Хроматофоры – пигментные клетки; иридоциты или гуанофоры - кристаллы гуанина

Чешуя рыб кожного происхождения

24.

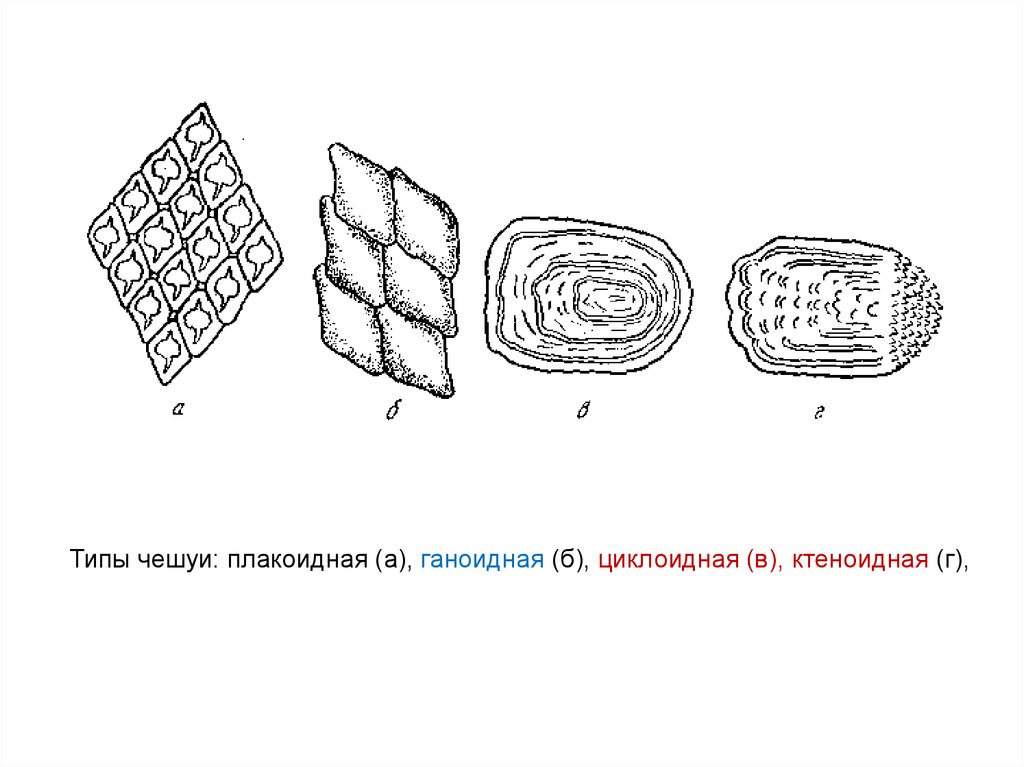

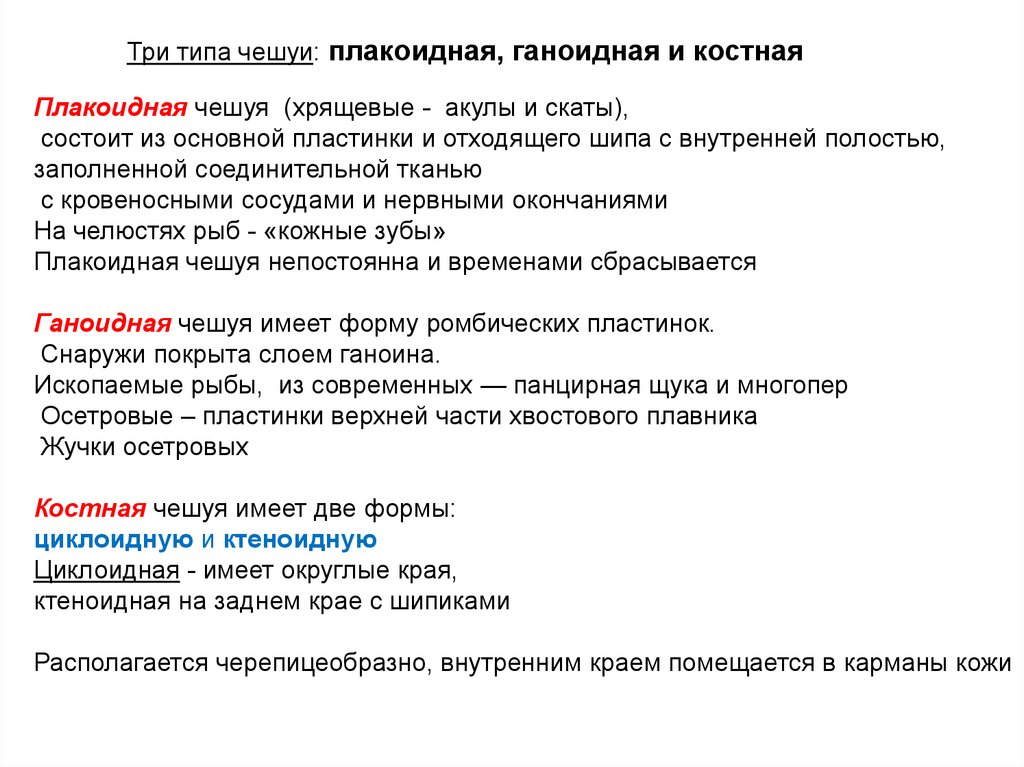

Типы чешуи: плакоидная (а), ганоидная (б), циклоидная (в), ктеноидная (г),25.

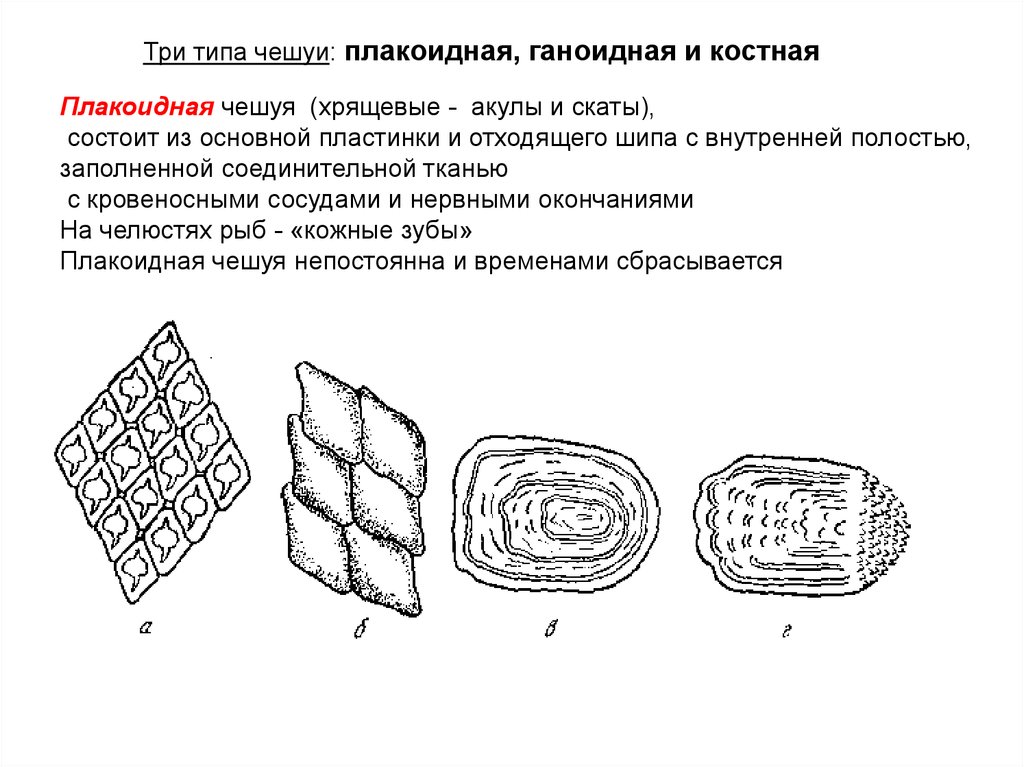

Три типа чешуи: плакоидная, ганоидная и костнаяПлакоидная чешуя (хрящевые - акулы и скаты),

состоит из основной пластинки и отходящего шипа с внутренней полостью,

заполненной соединительной тканью

с кровеносными сосудами и нервными окончаниями

На челюстях рыб - «кожные зубы»

Плакоидная чешуя непостоянна и временами сбрасывается

26.

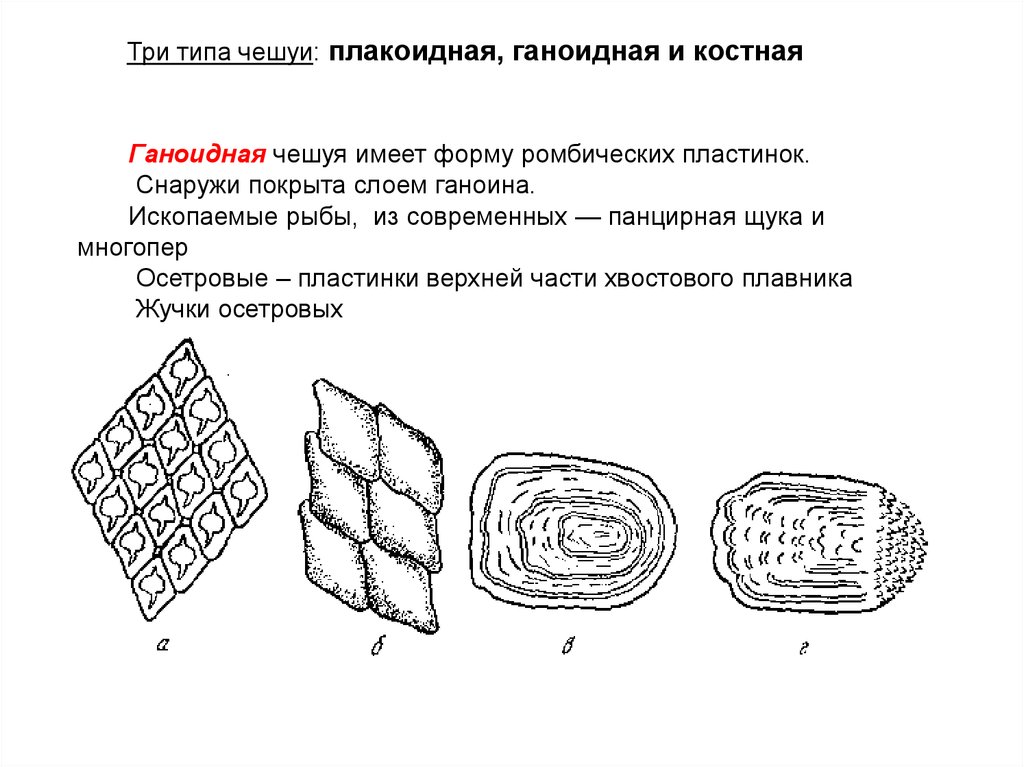

Три типа чешуи: плакоидная, ганоидная и костнаяГаноидная чешуя имеет форму ромбических пластинок.

Снаружи покрыта слоем ганоина.

Ископаемые рыбы, из современных — панцирная щука и

многопер

Осетровые – пластинки верхней части хвостового плавника

Жучки осетровых

27.

Три типа чешуи: плакоидная, ганоидная и костнаяПлакоидная чешуя (хрящевые - акулы и скаты),

состоит из основной пластинки и отходящего шипа с внутренней полостью,

заполненной соединительной тканью

с кровеносными сосудами и нервными окончаниями

На челюстях рыб - «кожные зубы»

Плакоидная чешуя непостоянна и временами сбрасывается

Ганоидная чешуя имеет форму ромбических пластинок.

Снаружи покрыта слоем ганоина.

Ископаемые рыбы, из современных — панцирная щука и многопер

Осетровые – пластинки верхней части хвостового плавника

Жучки осетровых

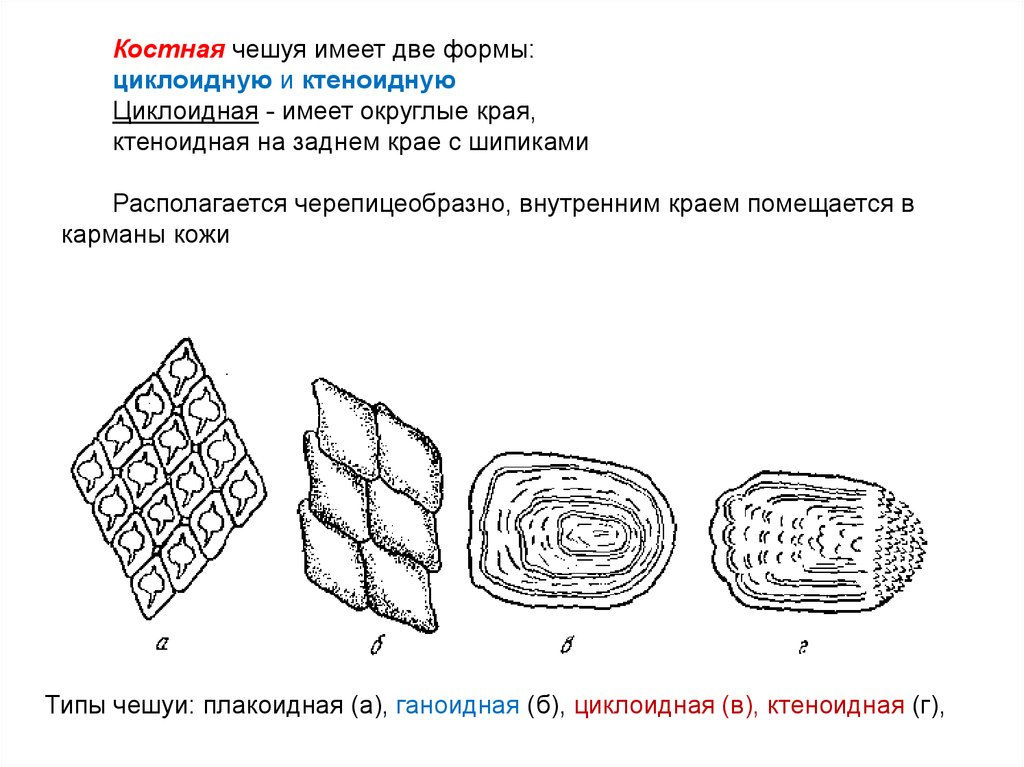

Костная чешуя имеет две формы:

циклоидную и ктеноидную

Циклоидная - имеет округлые края,

ктеноидная на заднем крае с шипиками

Располагается черепицеобразно, внутренним краем помещается в карманы кожи

28.

Костная чешуя имеет две формы:циклоидную и ктеноидную

Циклоидная - имеет округлые края,

ктеноидная на заднем крае с шипиками

Располагается черепицеобразно, внутренним краем помещается в

карманы кожи

Типы чешуи: плакоидная (а), ганоидная (б), циклоидная (в), ктеноидная (г),

29.

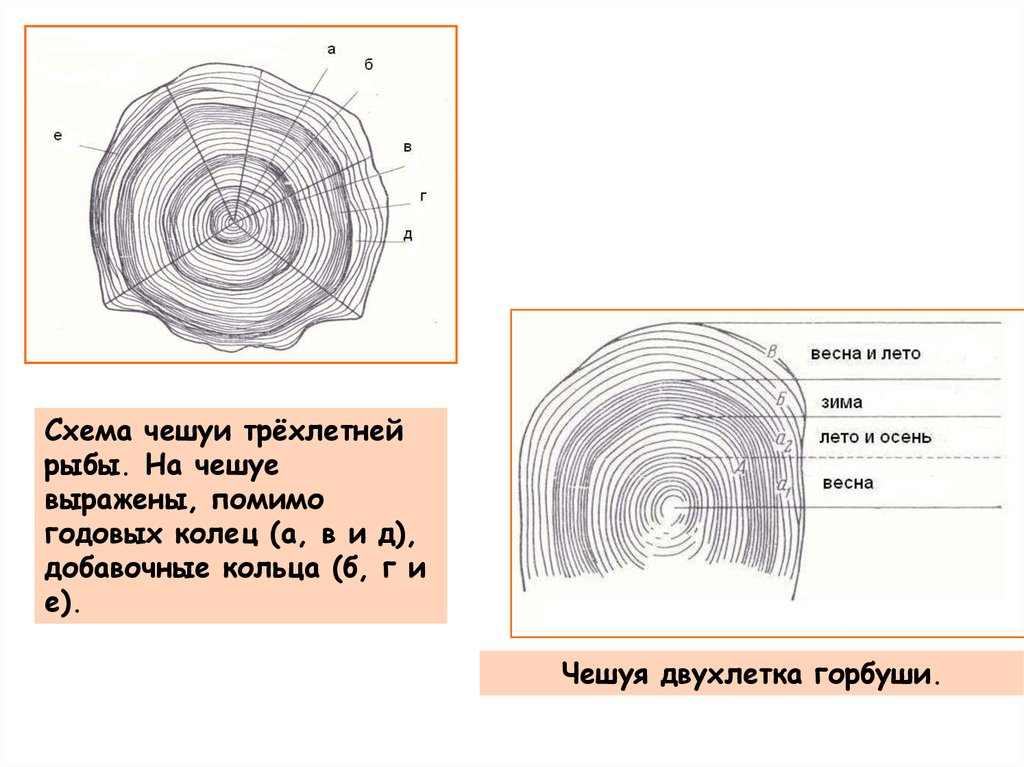

Схема чешуи трёхлетнейрыбы. На чешуе

выражены, помимо

годовых колец (а, в и д),

добавочные кольца (б, г и

е).

Чешуя двухлетка горбуши.

30.

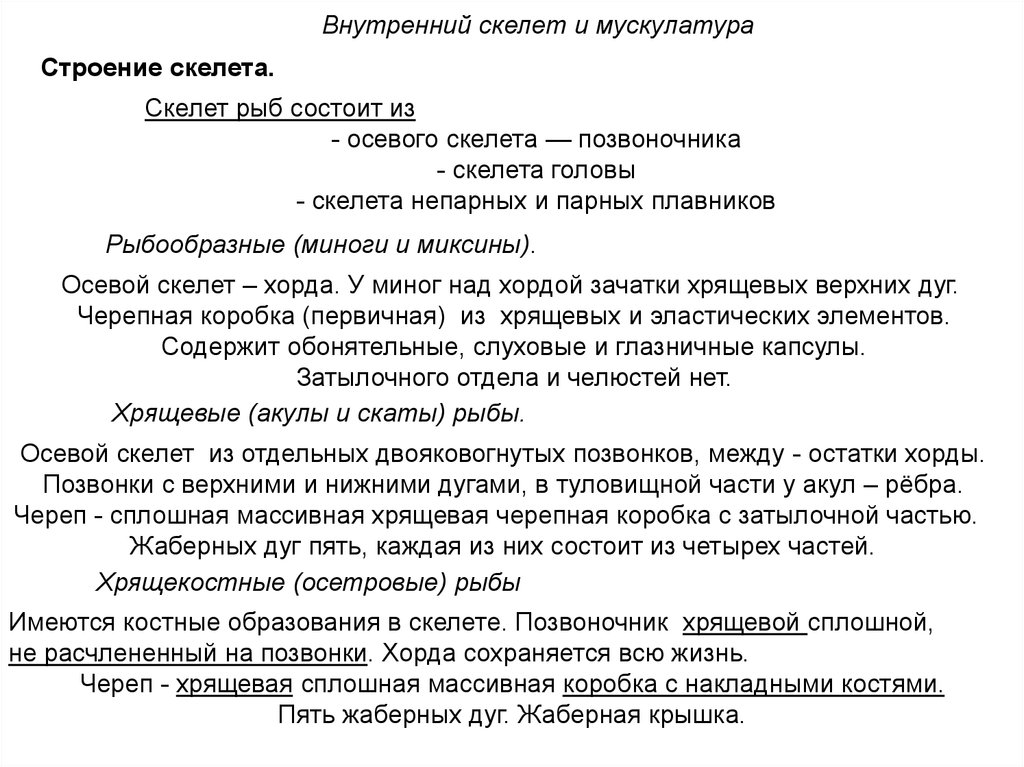

Внутренний скелет и мускулатураСтроение скелета.

Скелет рыб состоит из

- осевого скелета — позвоночника

- скелета головы

- скелета непарных и парных плавников

Рыбообразные (миноги и миксины).

Осевой скелет – хорда. У миног над хордой зачатки хрящевых верхних дуг.

Черепная коробка (первичная) из хрящевых и эластических элементов.

Содержит обонятельные, слуховые и глазничные капсулы.

Затылочного отдела и челюстей нет.

Хрящевые (акулы и скаты) рыбы.

Осевой скелет из отдельных двояковогнутых позвонков, между - остатки хорды.

Позвонки с верхними и нижними дугами, в туловищной части у акул – рёбра.

Череп - сплошная массивная хрящевая черепная коробка с затылочной частью.

Жаберных дуг пять, каждая из них состоит из четырех частей.

Хрящекостные (осетровые) рыбы

Имеются костные образования в скелете. Позвоночник хрящевой сплошной,

не расчлененный на позвонки. Хорда сохраняется всю жизнь.

Череп - хрящевая сплошная массивная коробка с накладными костями.

Пять жаберных дуг. Жаберная крышка.

31.

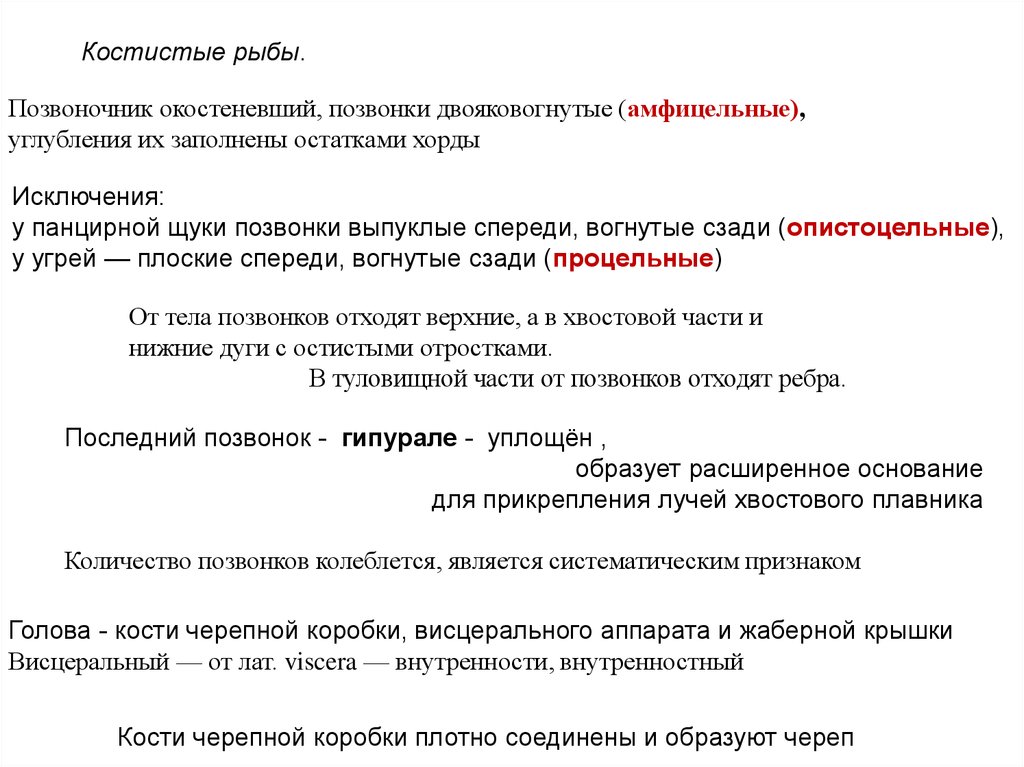

Костистые рыбы.Позвоночник окостеневший, позвонки двояковогнутые (амфицельные),

углубления их заполнены остатками хорды

Исключения:

у панцирной щуки позвонки выпуклые спереди, вогнутые сзади (опистоцельные),

у угрей — плоские спереди, вогнутые сзади (процельные)

От тела позвонков отходят верхние, а в хвостовой части и

нижние дуги с остистыми отростками.

В туловищной части от позвонков отходят ребра.

Последний позвонок - гипурале - уплощён ,

образует расширенное основание

для прикрепления лучей хвостового плавника

Количество позвонков колеблется, является систематическим признаком

Голова - кости черепной коробки, висцерального аппарата и жаберной крышки

Висцеральный — от лат. viscera — внутренности, внутренностный

Кости черепной коробки плотно соединены и образуют череп

32.

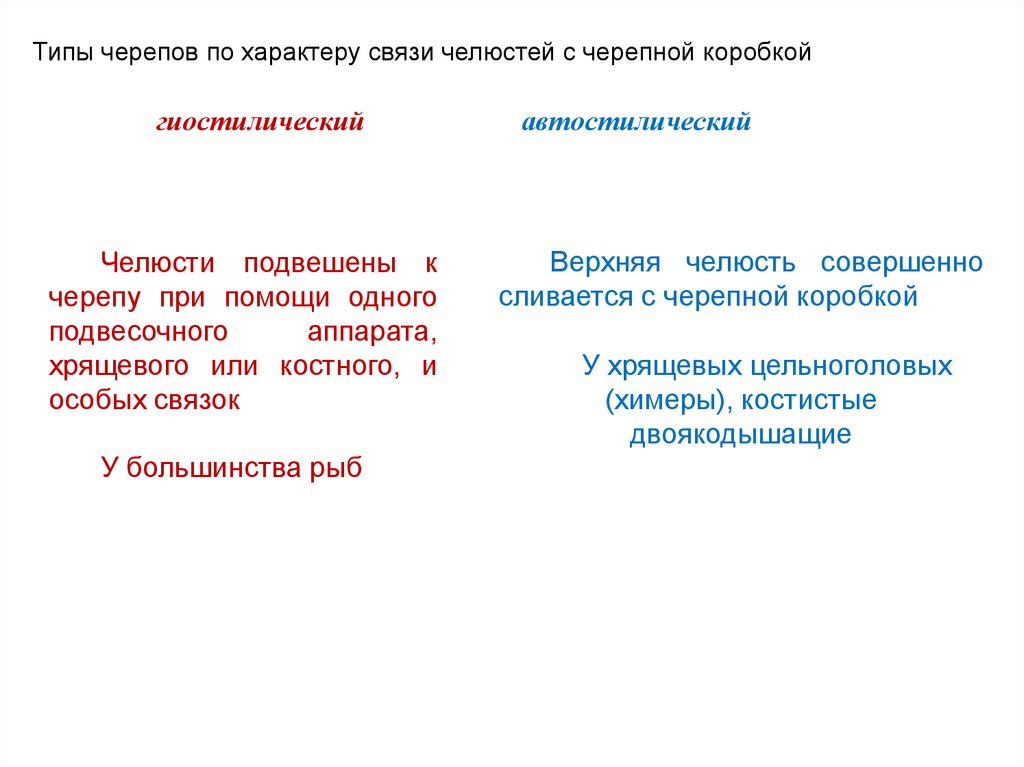

Типы черепов по характеру связи челюстей с черепной коробкойгиостилический

Челюсти подвешены к

черепу при помощи одного

подвесочного

аппарата,

хрящевого или костного, и

особых связок

У большинства рыб

автостилический

Верхняя челюсть совершенно

сливается с черепной коробкой

У хрящевых цельноголовых

(химеры), костистые

двоякодышащие

33.

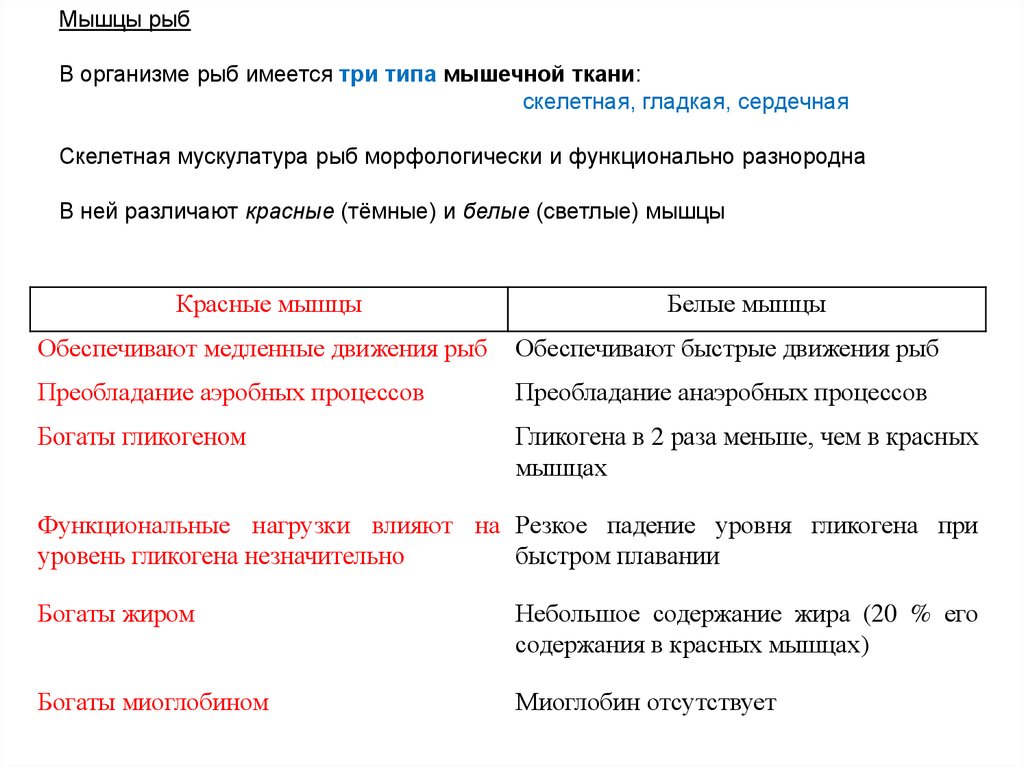

Мышцы рыбВ организме рыб имеется три типа мышечной ткани:

скелетная, гладкая, сердечная

Скелетная мускулатура рыб морфологически и функционально разнородна

В ней различают красные (тёмные) и белые (светлые) мышцы

Красные мышцы

Белые мышцы

Обеспечивают медленные движения рыб

Обеспечивают быстрые движения рыб

Преобладание аэробных процессов

Преобладание анаэробных процессов

Богаты гликогеном

Гликогена в 2 раза меньше, чем в красных

мышцах

Функциональные нагрузки влияют на Резкое падение уровня гликогена при

уровень гликогена незначительно

быстром плавании

Богаты жиром

Небольшое содержание жира (20 % его

содержания в красных мышцах)

Богаты миоглобином

Миоглобин отсутствует

34.

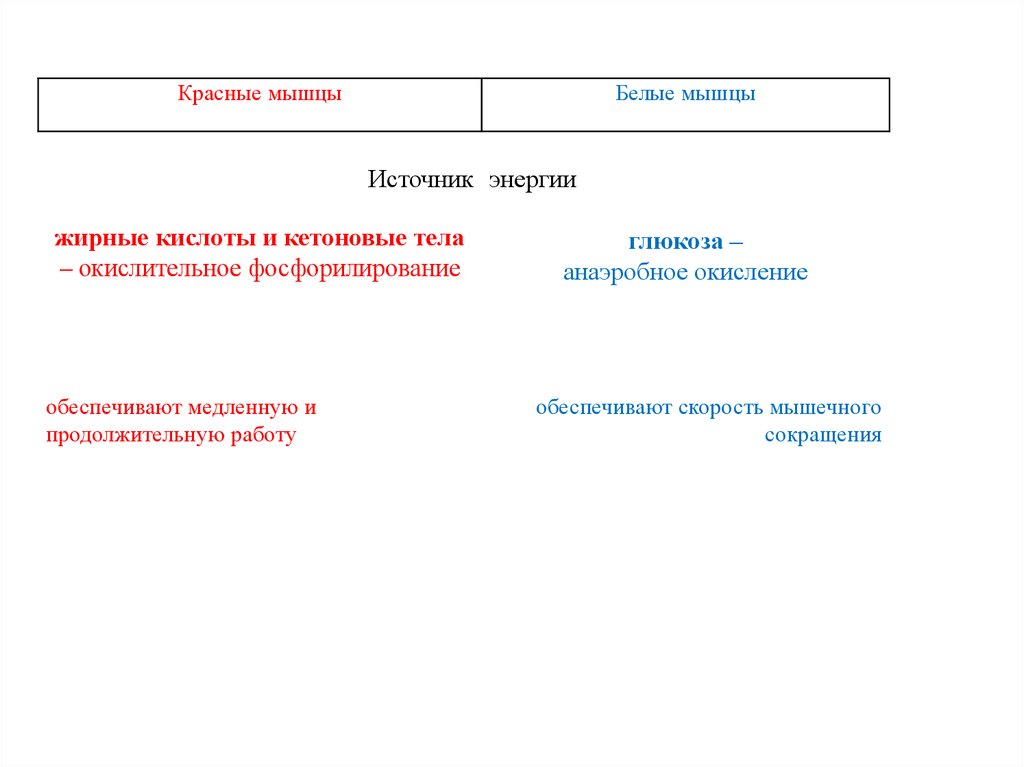

Красные мышцыБелые мышцы

Источник энергии

жирные кислоты и кетоновые тела

– окислительное фосфорилирование

обеспечивают медленную и

продолжительную работу

глюкоза –

анаэробное окисление

обеспечивают скорость мышечного

сокращения

35.

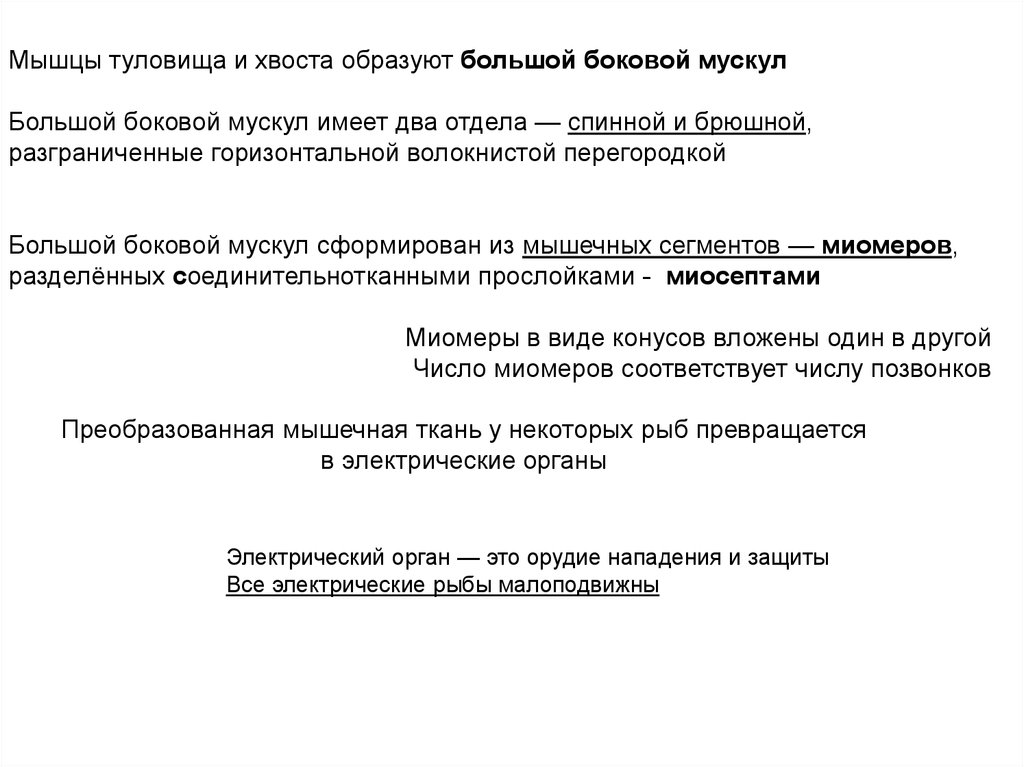

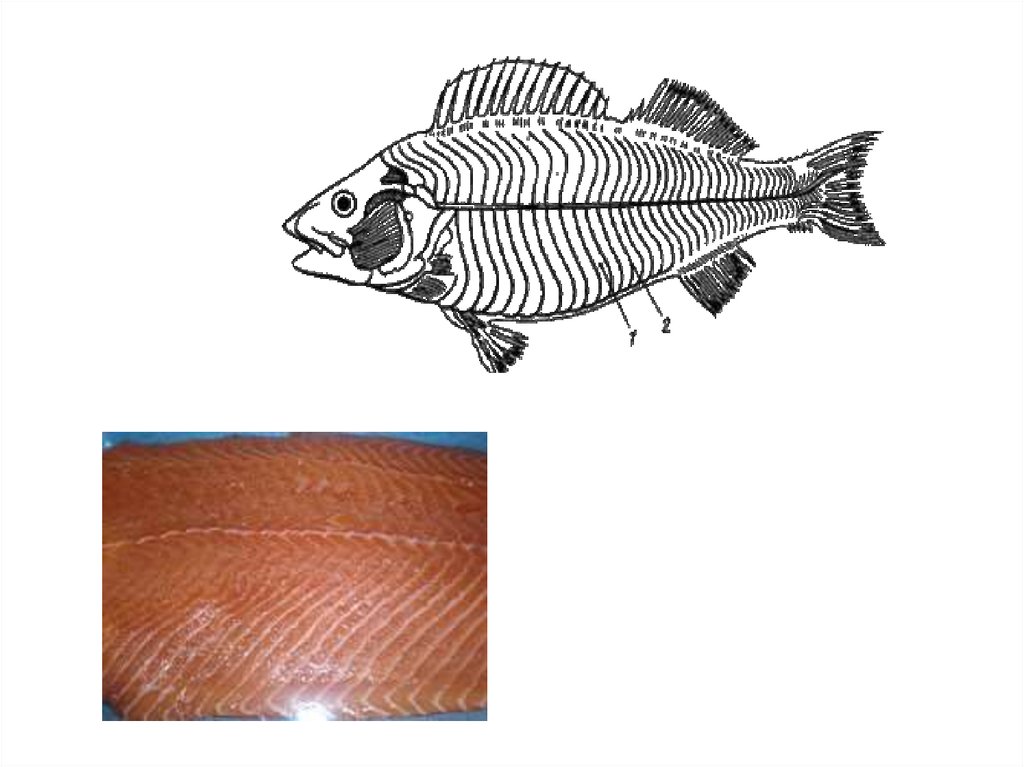

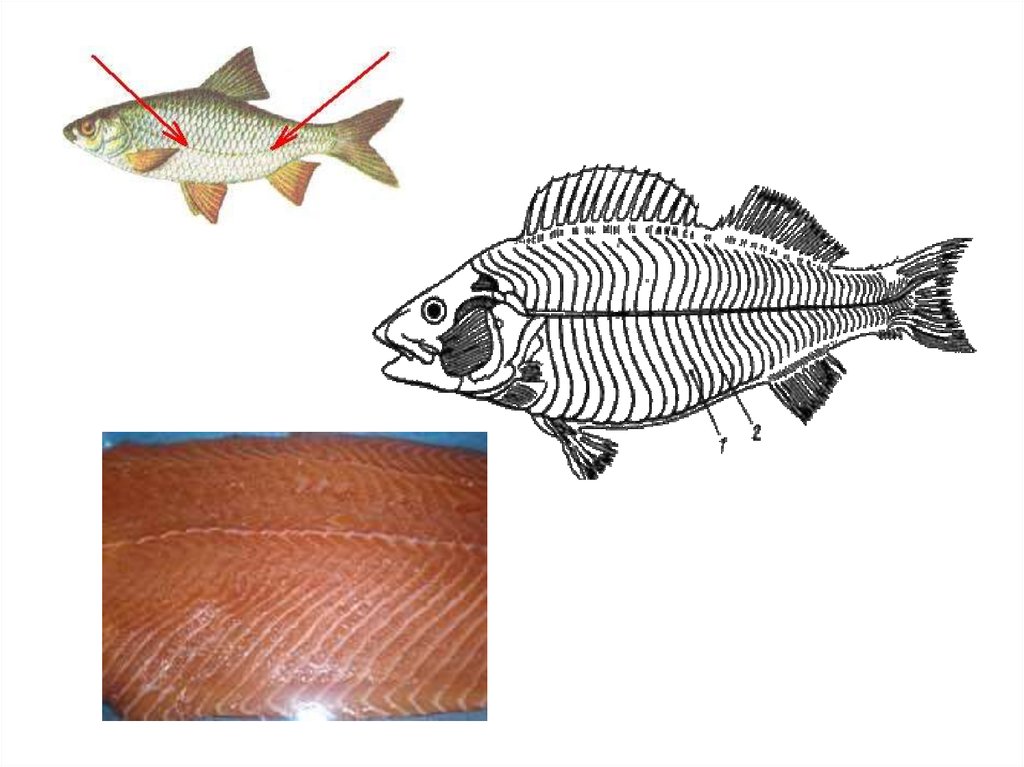

Мышцы туловища и хвоста образуют большой боковой мускулБольшой боковой мускул имеет два отдела — спинной и брюшной,

разграниченные горизонтальной волокнистой перегородкой

Большой боковой мускул сформирован из мышечных сегментов — миомеров,

разделённых соединительнотканными прослойками - миосептами

Миомеры в виде конусов вложены один в другой

Число миомеров соответствует числу позвонков

Преобразованная мышечная ткань у некоторых рыб превращается

в электрические органы

Электрический орган — это орудие нападения и защиты

Все электрические рыбы малоподвижны

36.

37.

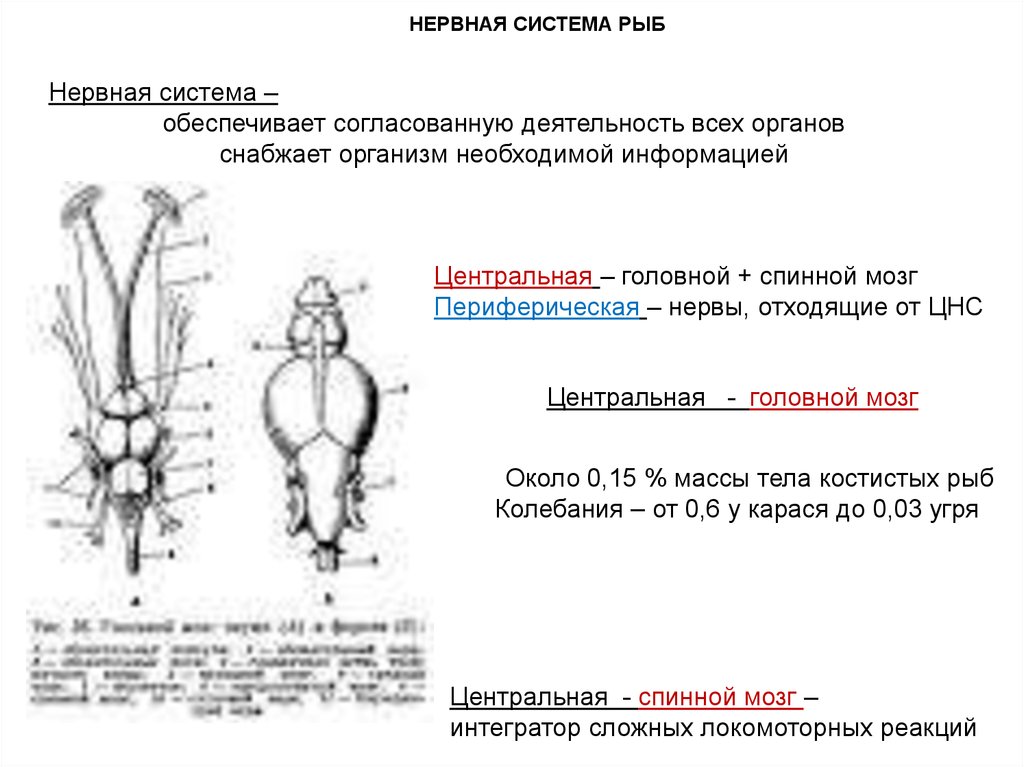

НЕРВНАЯ СИСТЕМА РЫБНервная система –

обеспечивает согласованную деятельность всех органов

снабжает организм необходимой информацией

Центральная – головной + спинной мозг

Периферическая – нервы, отходящие от ЦНС

Центральная - головной мозг

Около 0,15 % массы тела костистых рыб

Колебания – от 0,6 у карася до 0,03 угря

Центральная - спинной мозг –

интегратор сложных локомоторных реакций

38.

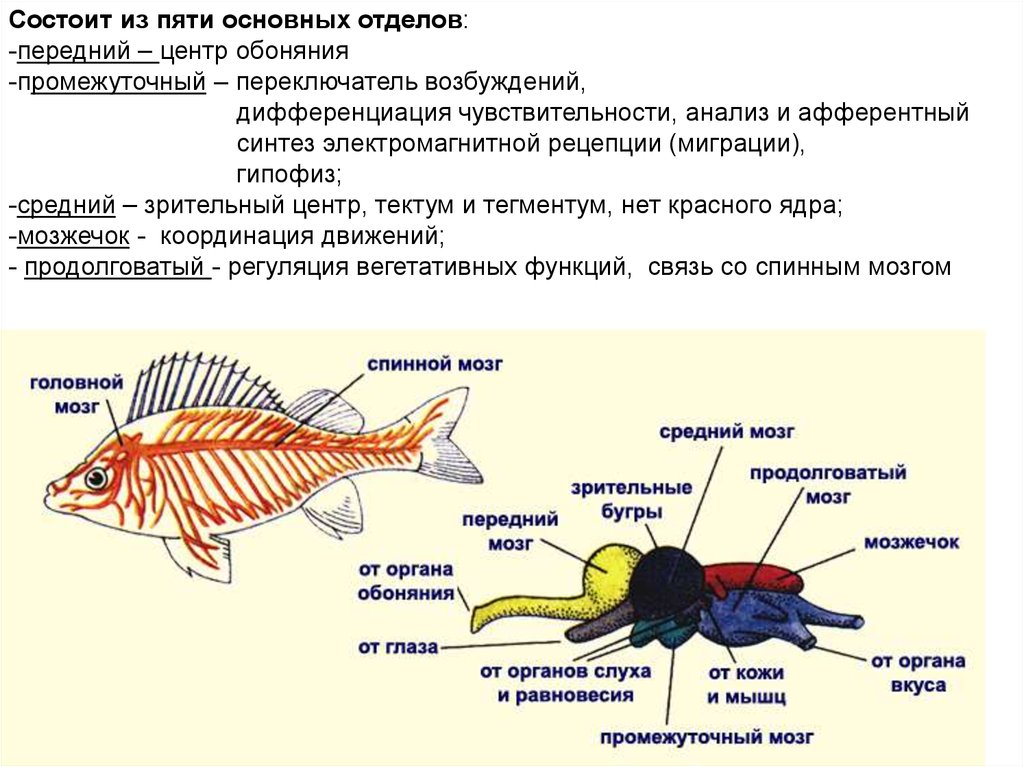

Состоит из пяти основных отделов:-передний – центр обоняния

-промежуточный – переключатель возбуждений,

дифференциация чувствительности, анализ и афферентный

синтез электромагнитной рецепции (миграции),

гипофиз;

-средний – зрительный центр, тектум и тегментум, нет красного ядра;

-мозжечок - координация движений;

- продолговатый - регуляция вегетативных функций, связь со спинным мозгом

39.

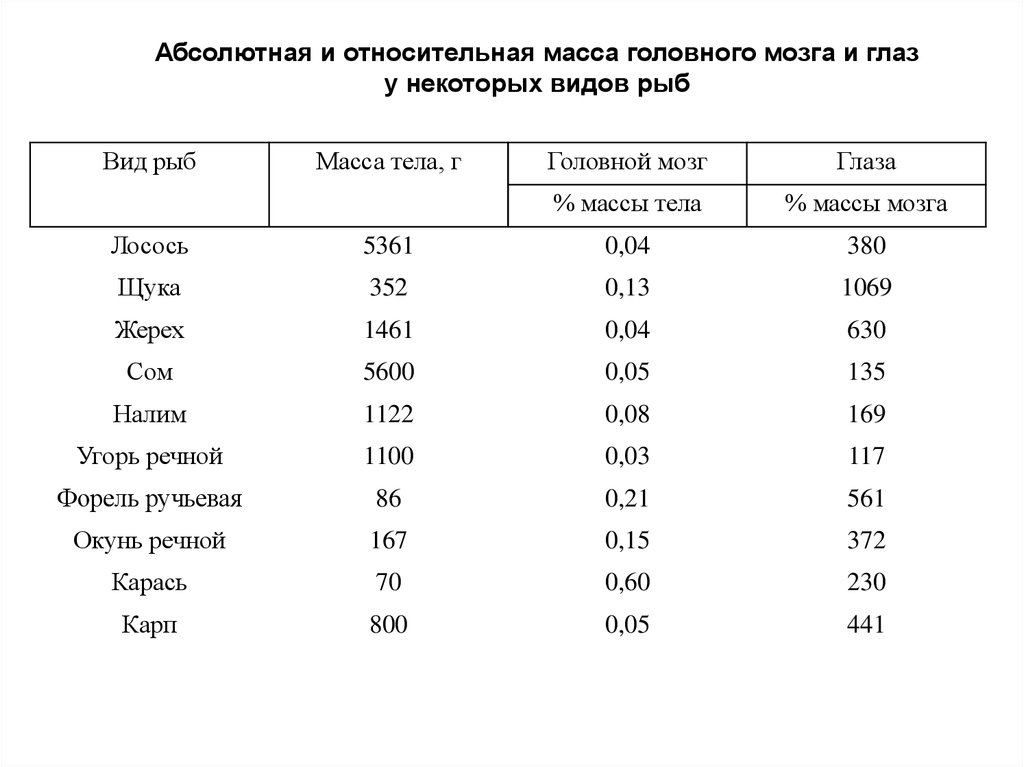

Абсолютная и относительная масса головного мозга и глазу некоторых видов рыб

Вид рыб

Масса тела, г

Головной мозг

Глаза

% массы тела

% массы мозга

Лосось

5361

0,04

380

Щука

352

0,13

1069

Жерех

1461

0,04

630

Сом

5600

0,05

135

Налим

1122

0,08

169

Угорь речной

1100

0,03

117

Форель ручьевая

86

0,21

561

Окунь речной

167

0,15

372

Карась

70

0,60

230

Карп

800

0,05

441

40.

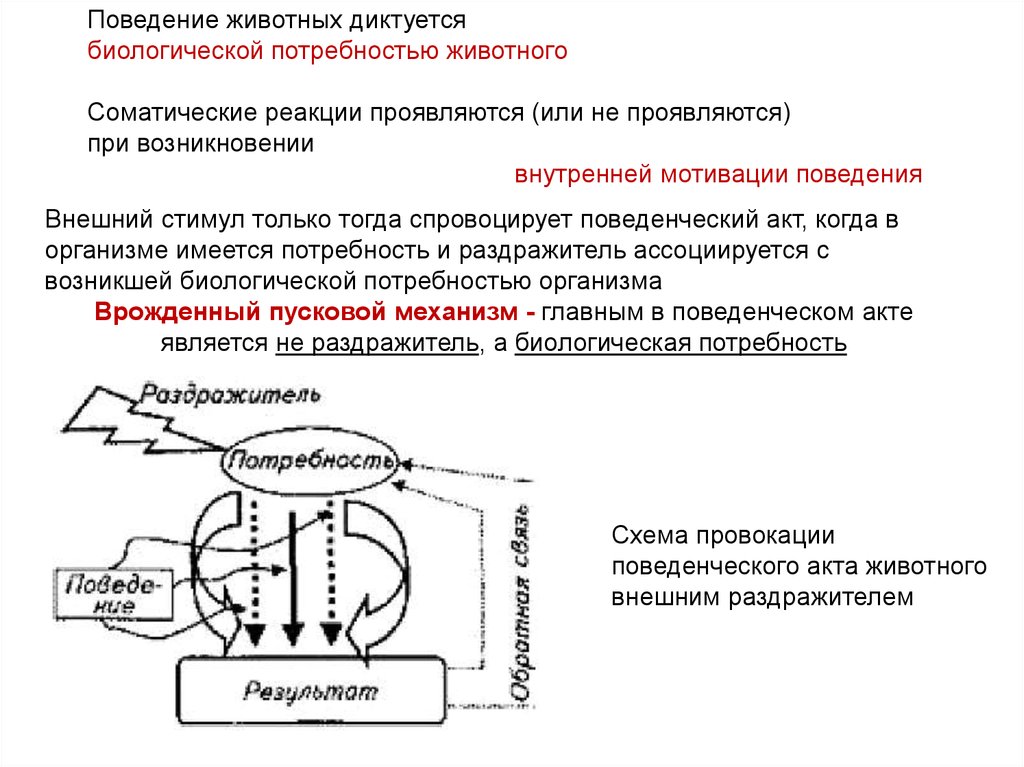

Поведение животных диктуетсябиологической потребностью животного

Соматические реакции проявляются (или не проявляются)

при возникновении

внутренней мотивации поведения

Внешний стимул только тогда спровоцирует поведенческий акт, когда в

организме имеется потребность и раздражитель ассоциируется с

возникшей биологической потребностью организма

Врожденный пусковой механизм - главным в поведенческом акте

является не раздражитель, а биологическая потребность

Схема провокации

поведенческого акта животного

внешним раздражителем

41.

Согласно теории функциональных систем (П. К. Анохин)потребность

(чувство голода, жажды, тревоги, опасности,

дискомфорт при созревании икры и молок)

развивается при изменении гомеостаза,

который оценивается определенными показателями внутренней среды

Пищевая потребность возникает при изменении гомеостатических констант:

- снижении уровня глюкозы в крови;

- уменьшении пула жирных кислот;

- снижении осмотического давления крови;

- возникновении голодной моторики желудочно-кишечного тракта

У всех животных независимо от уровня их организации роль пейсмейкера

биологической мотивации принадлежит гипоталамусу

42.

СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ СИСТЕМАСердце –

венозное, двухкамерное (предсердие + желудочек), 1 круг кровообращения

Органы кроветворения - селезёнка, спинной мозг, почки

Парные и непарные лимфатические стволы – в голове и туловище,

лимфатические сердца - в хвостовой части

За иммунитет отвечают - кровь, лимфа, почки (70%), селезенка, тимус,

лейдигов орган, стенка кишечника и панкреатическая железа

43.

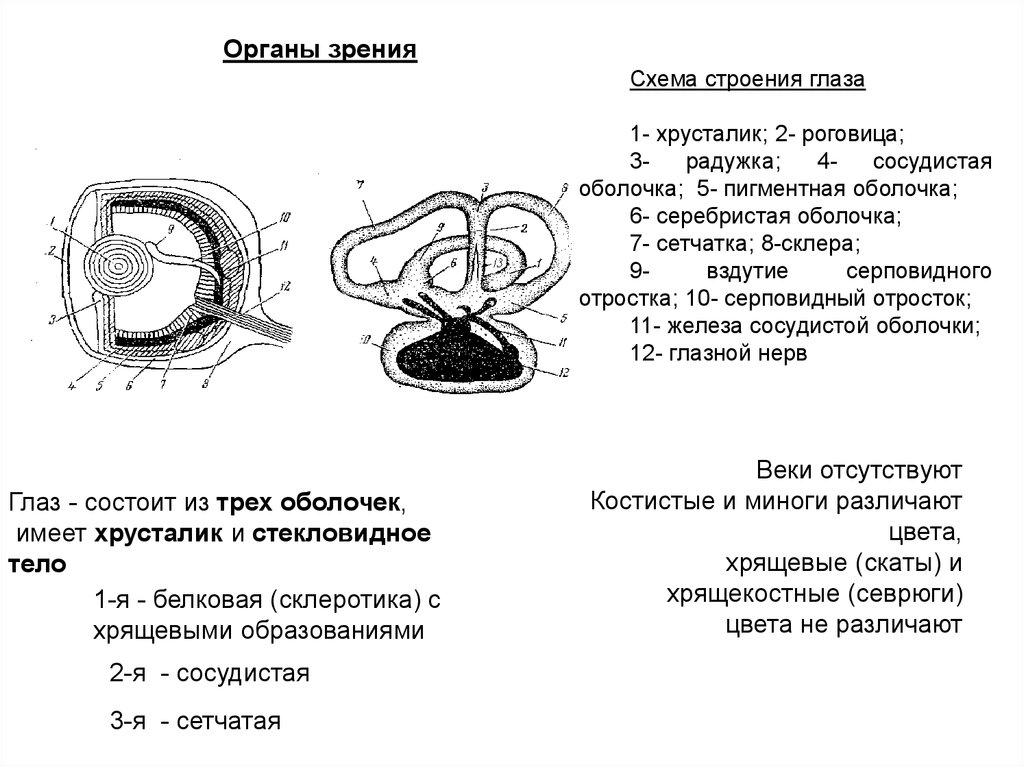

Органы зренияСхема строения глаза

1- хрусталик; 2- роговица;

3радужка;

4сосудистая

оболочка; 5- пигментная оболочка;

6- серебристая оболочка;

7- сетчатка; 8-склера;

9вздутие

серповидного

отростка; 10- серповидный отросток;

11- железа сосудистой оболочки;

12- глазной нерв

Глаз - состоит из трех оболочек,

имеет хрусталик и стекловидное

тело

1-я - белковая (склеротика) с

хрящевыми образованиями

2-я - сосудистая

3-я - сетчатая

Веки отсутствуют

Костистые и миноги различают

цвета,

хрящевые (скаты) и

хрящекостные (севрюги)

цвета не различают

44.

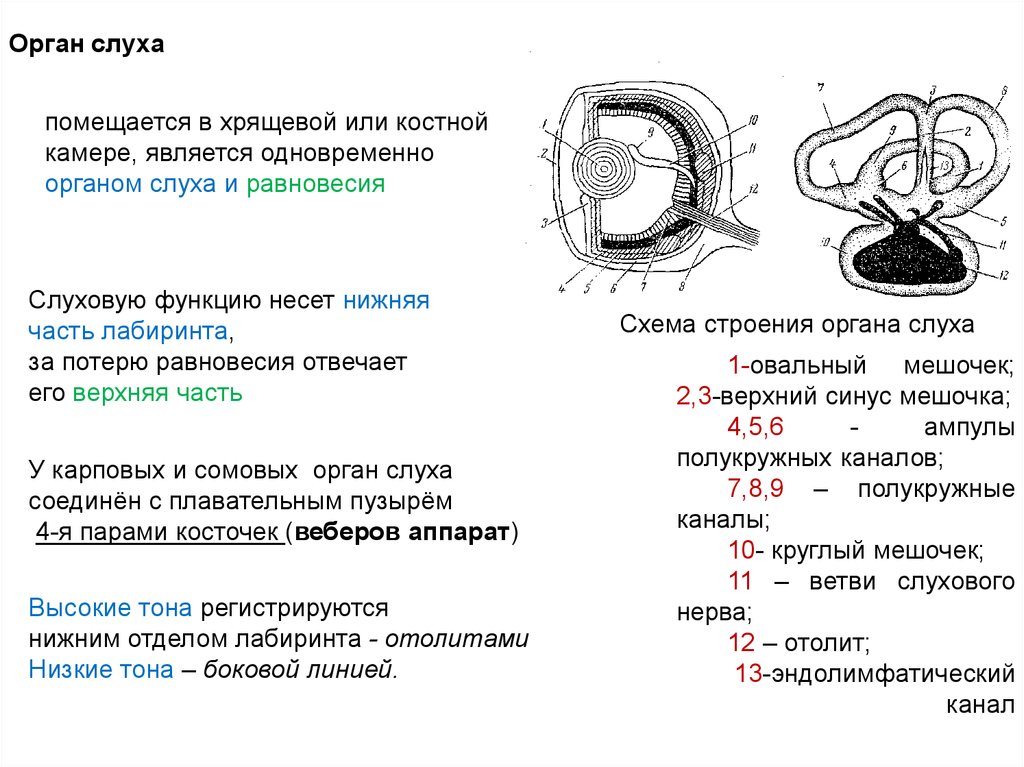

Орган слухапомещается в хрящевой или костной

камере, является одновременно

органом слуха и равновесия

Слуховую функцию несет нижняя

часть лабиринта,

за потерю равновесия отвечает

его верхняя часть

У карповых и сомовых орган слуха

соединён с плавательным пузырём

4-я парами косточек (веберов аппарат)

Высокие тона регистрируются

нижним отделом лабиринта - отолитами

Низкие тона – боковой линией.

Схема строения органа слуха

1-овальный мешочек;

2,3-верхний синус мешочка;

4,5,6

ампулы

полукружных каналов;

7,8,9 – полукружные

каналы;

10- круглый мешочек;

11 – ветви слухового

нерва;

12 – отолит;

13-эндолимфатический

канал

45.

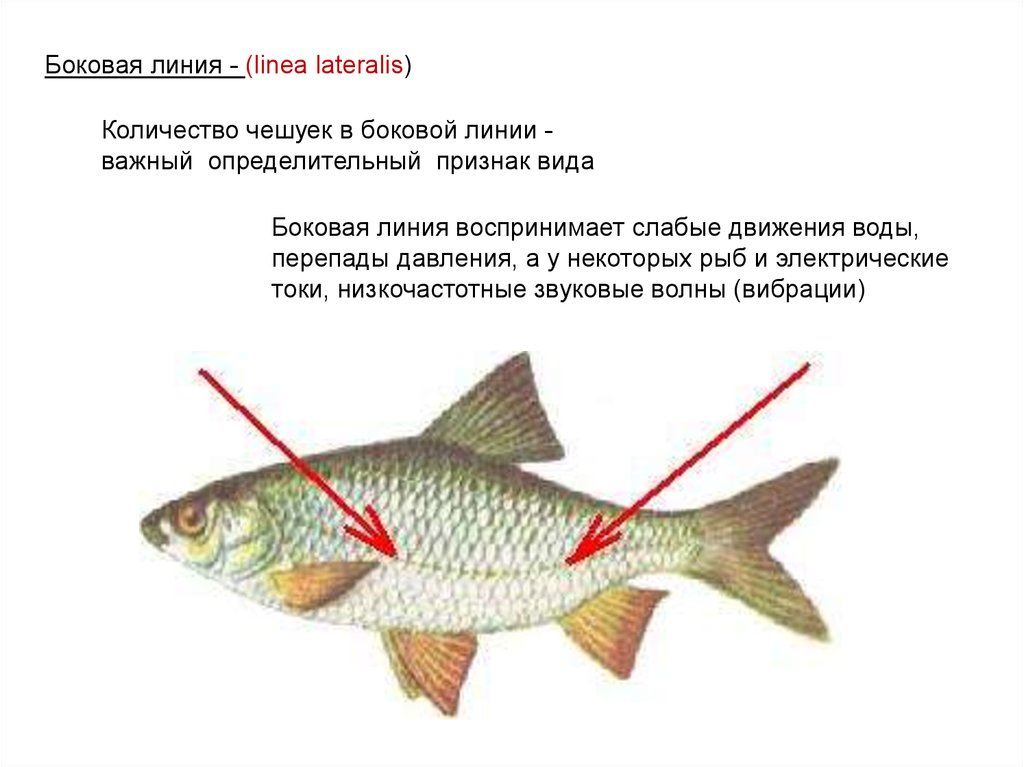

Боковая линия - (linea lateralis)Количество чешуек в боковой линии важный определительный признак вида

Боковая линия воспринимает слабые движения воды,

перепады давления, а у некоторых рыб и электрические

токи, низкочастотные звуковые волны (вибрации)

46.

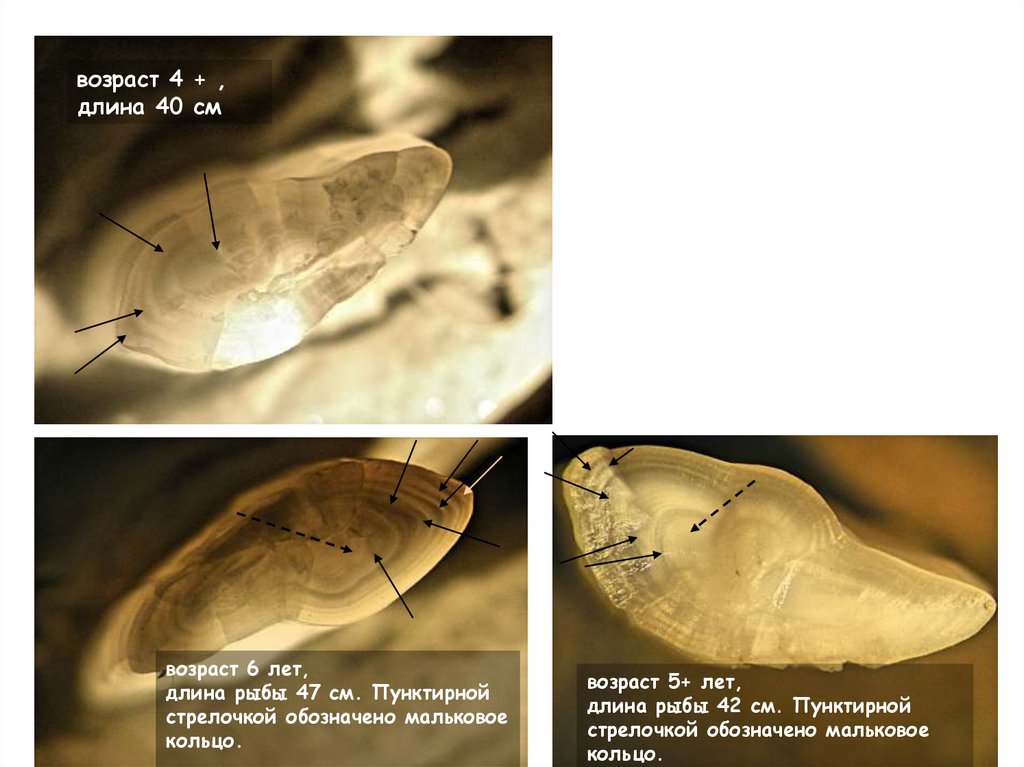

возраст 4 + ,длина 40 см

возраст 6 лет,

длина рыбы 47 см. Пунктирной

стрелочкой обозначено мальковое

кольцо.

возраст 5+ лет,

длина рыбы 42 см. Пунктирной

стрелочкой обозначено мальковое

кольцо.

47.

48.

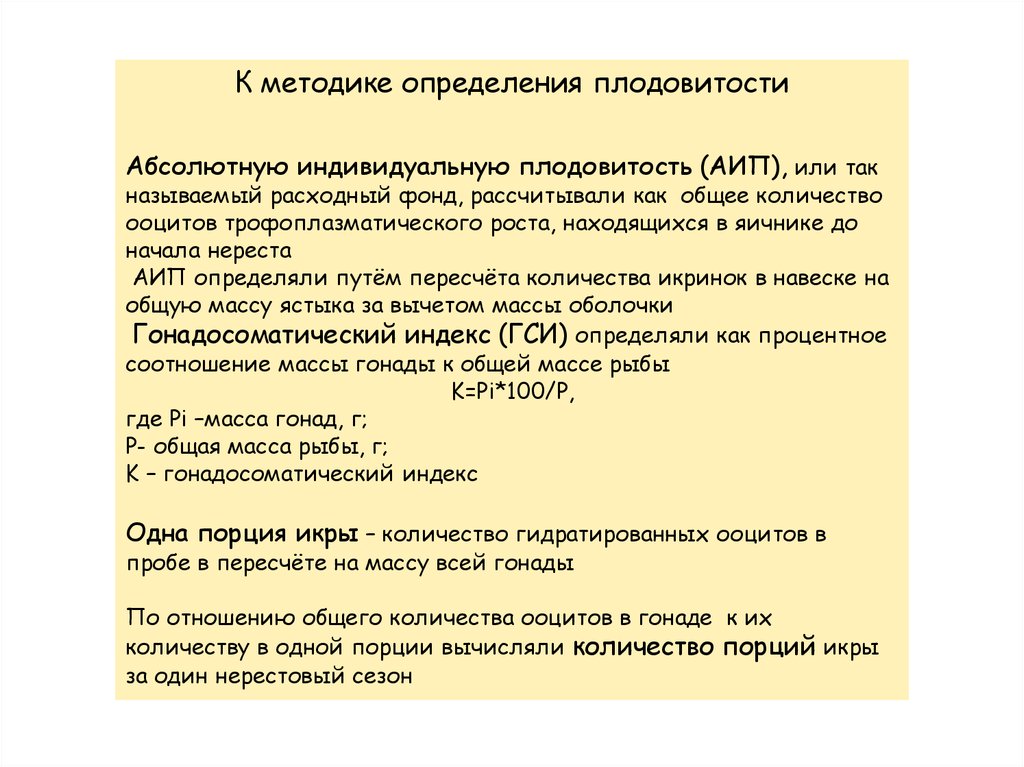

К методике определения плодовитостиАбсолютную индивидуальную плодовитость (АИП), или так

называемый расходный фонд, рассчитывали как общее количество

ооцитов трофоплазматического роста, находящихся в яичнике до

начала нереста

АИП определяли путём пересчёта количества икринок в навеске на

общую массу ястыка за вычетом массы оболочки

Гонадосоматический индекс (ГСИ) определяли как процентное

соотношение массы гонады к общей массе рыбы

K=Pi*100/P,

где Pi –масса гонад, г;

P- общая масса рыбы, г;

K – гонадосоматический индекс

Одна порция икры – количество гидратированных ооцитов в

пробе в пересчёте на массу всей гонады

По отношению общего количества ооцитов в гонаде к их

количеству в одной порции вычисляли количество порций икры

за один нерестовый сезон

49.

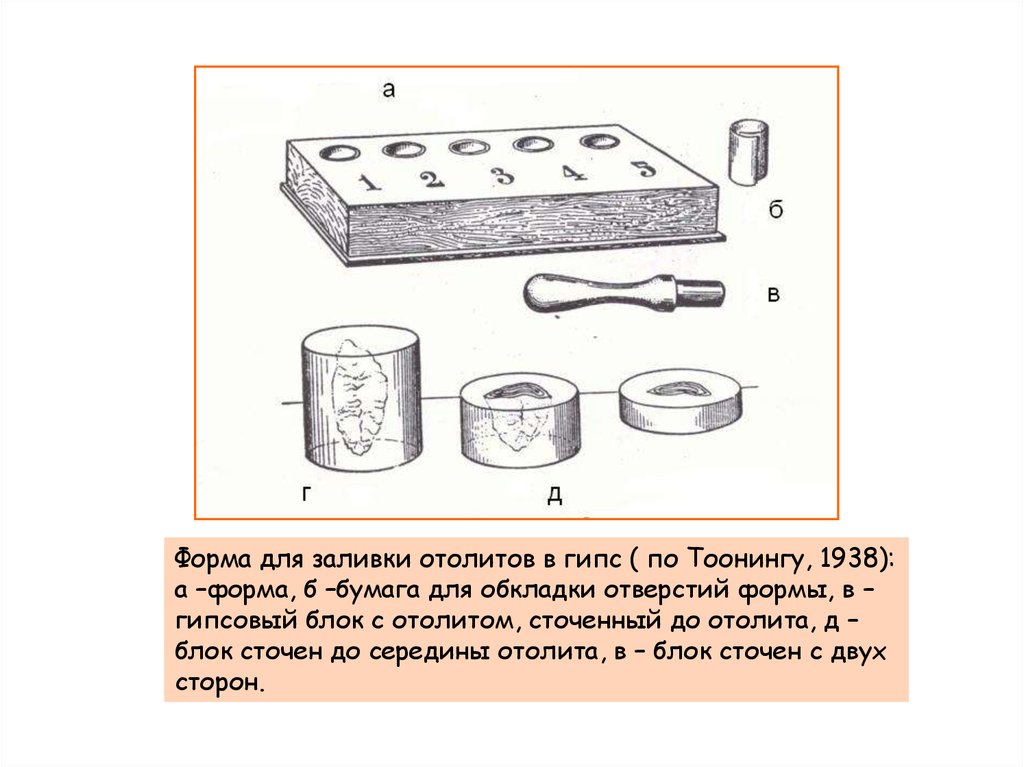

Форма для заливки отолитов в гипс ( по Тоонингу, 1938):а –форма, б –бумага для обкладки отверстий формы, в –

гипсовый блок с отолитом, сточенный до отолита, д –

блок сточен до середины отолита, в – блок сточен с двух

сторон.

Биология

Биология