Похожие презентации:

Палеонтологи участники войн XX века

1.

Палеонтологи участники войн XX века(Первая мировая, гражданская, Советско-Финская и Великая Отечественная войны)

Шумов И.С.

2.

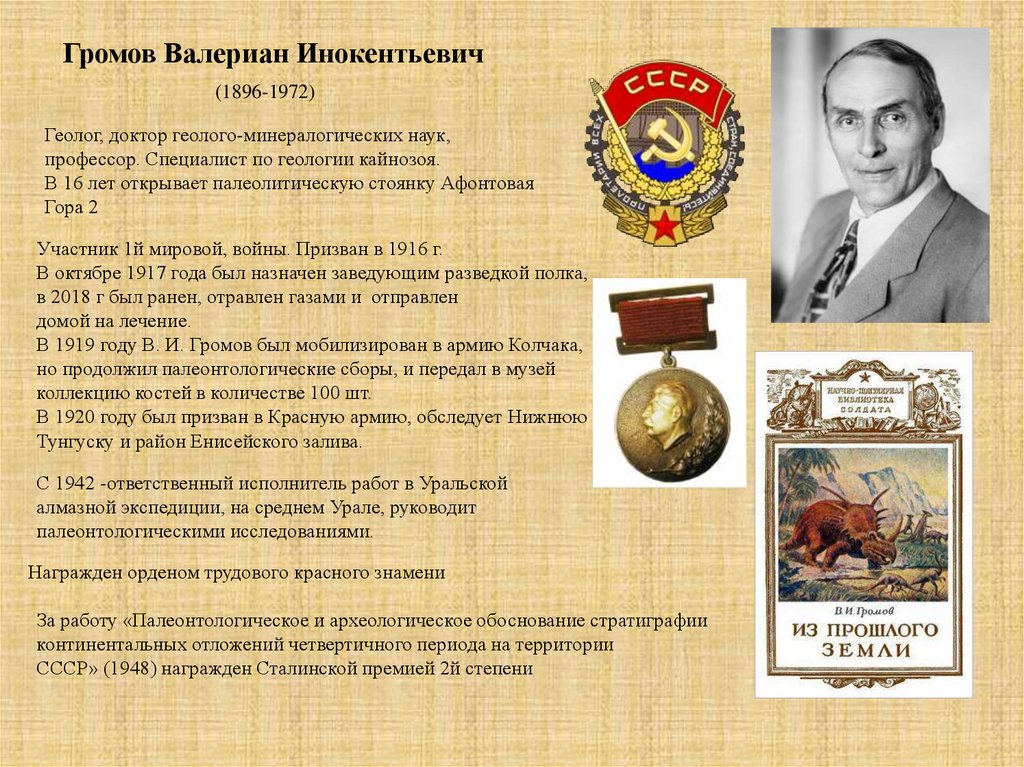

Громов Валериан Инокентьевич(1896-1972)

Геолог, доктор геолого-минералогических наук,

профессор. Специалист по геологии кайнозоя.

В 16 лет открывает палеолитическую стоянку Афонтовая

Гора 2

Участник 1й мировой, войны. Призван в 1916 г.

В октябре 1917 года был назначен заведующим разведкой полка,

в 2018 г был ранен, отравлен газами и отправлен

домой на лечение.

В 1919 году В. И. Громов был мобилизирован в армию Колчака,

но продолжил палеонтологические сборы, и передал в музей

коллекцию костей в количестве 100 шт.

В 1920 году был призван в Красную армию, обследует Нижнюю

Тунгуску и район Енисейского залива.

С 1942 -ответственный исполнитель работ в Уральской

алмазной экспедиции, на среднем Урале, руководит

палеонтологическими исследованиями.

Награжден орденом трудового красного знамени

За работу «Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии

континентальных отложений четвертичного периода на территории

СССР» (1948) награжден Сталинской премией 2й степени

3.

Участник Монгольской палеонтологической экспедиции 1946-19494.

Аксарин Александр Васильевич(1901-1977)

Специалист в области геологии, доктор геологоминералогических наук, профессор кафедры горючих

ископаемых ТПУ.

1918 — 1920 годах воевал на фронтах Гражданской войны, после

демобилизации служил в РККА

В 1931 году окончил геолого-разведочный факультет (бывший Сибирский

геолого-разведочный институт) Томского политехнического университета,

получил специальность «инженера геолога-разведчика». В 1943 году защитил

кандидатскую диссертацию. Получил ученую степень кандидата геологоминералогических наук.

По окончании учебы работал на кафедре исторической геологии

института. С 1946 года – доцент, с 1952 по 1973 года был

заведующим кафедрой горючих ископаемых ТПИ. В институте

читал курсы: «Геология СССР», «Историческая геология»,

«Основы геологии нефти и газа», «Пластовые месторождения

полезных ископаемых», «Палеонтология», «Геология нефтяных и

газовых месторождений» и др.

Награжден орденами

«Красная звезда»

«Знак почета»

Знак «Отличник разведки недр»

•Аксарин А. В. Устьбалейский комплекс / А. В. Аксарин // Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири : в

2 т. / А. В. Аксарин [и др.] ; Томский политехнический институт; под ред. Л. Л. Халфина . — 1955 . — Т. 2 . С. 158-177.

•Аксарин А. В. Стратиграфия и угленостность Рыбинского и Саяно-Партизанского угленосных районов Канского бассейна по

новейшим данным / А. В. Аксарин // Третья геологическая конференция памяти академика М. А. Усова : тезисы докладов / Томский

политехнический институт (ТПИ). Томск;: Изд-во ТПИ , 1948. С. 1-2.

•Аксарин А. В. Ископаемые угли окрестностей г. Томска / А. В. Аксарин // Научно-техническая конференция, посвященная 25-летию

Великой Октябрьской социалистической революции, Томск 3-6 декабря 1942 г. : тезисы докладов / Томский индустриальный институт

(ТИИ) ; под ред. К. Н. Шмаргунов ; М. К. Коровин. Томск: 1942. С. 8.

5.

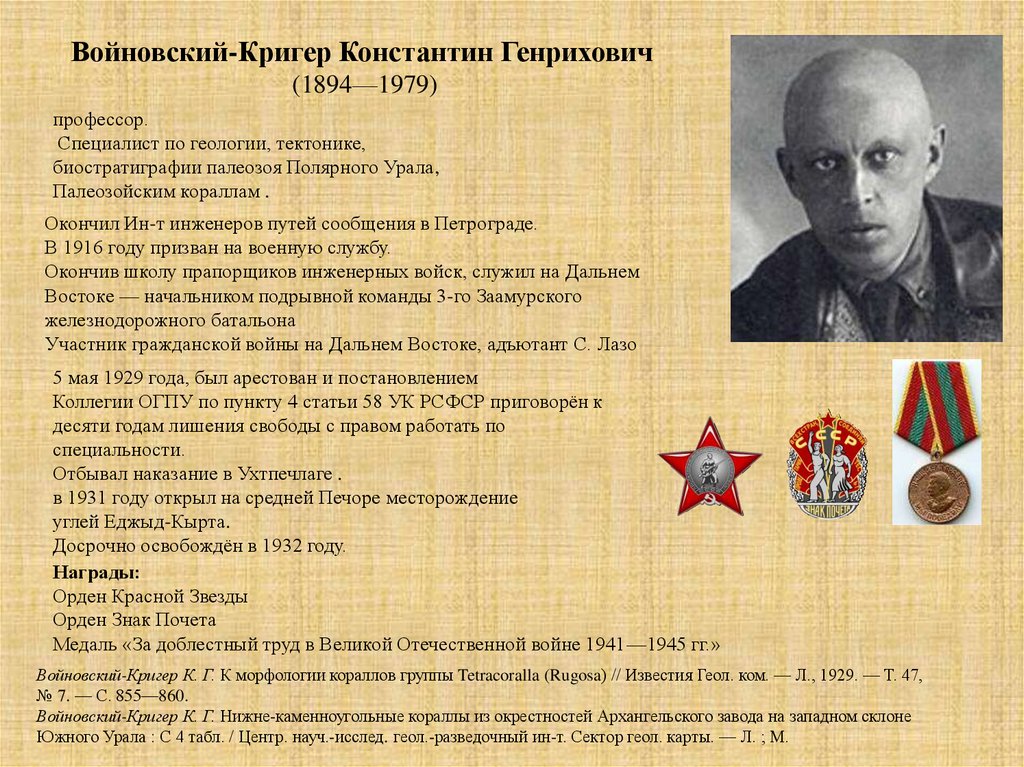

Войновский-Кригер Константин Генрихович(1894—1979)

профессор.

Специалист по геологии, тектонике,

биостратиграфии палеозоя Полярного Урала,

Палеозойским кораллам .

Окончил Ин-т инженеров путей сообщения в Петрограде.

В 1916 году призван на военную службу.

Окончив школу прапорщиков инженерных войск, служил на Дальнем

Востоке — начальником подрывной команды 3-го Заамурского

железнодорожного батальона

Участник гражданской войны на Дальнем Востоке, адъютант С. Лазо

5 мая 1929 года, был арестован и постановлением

Коллегии ОГПУ по пункту 4 статьи 58 УК РСФСР приговорён к

десяти годам лишения свободы с правом работать по

специальности.

Отбывал наказание в Ухтпечлаге .

в 1931 году открыл на средней Печоре месторождение

углей Еджыд-Кырта.

Досрочно освобождён в 1932 году.

Награды:

Орден Красной Звезды

Орден Знак Почета

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Войновский-Кригер К. Г. К морфологии кораллов группы Tetracoralla (Rugosa) // Известия Геол. ком. — Л., 1929. — Т. 47,

№ 7. — С. 855—860.

Войновский-Кригер К. Г. Нижне-каменноугольные кораллы из окрестностей Архангельского завода на западном склоне

Южного Урала : С 4 табл. / Центр. науч.-исслед. геол.-разведочный ин-т. Сектор геол. карты. — Л. ; М.

6.

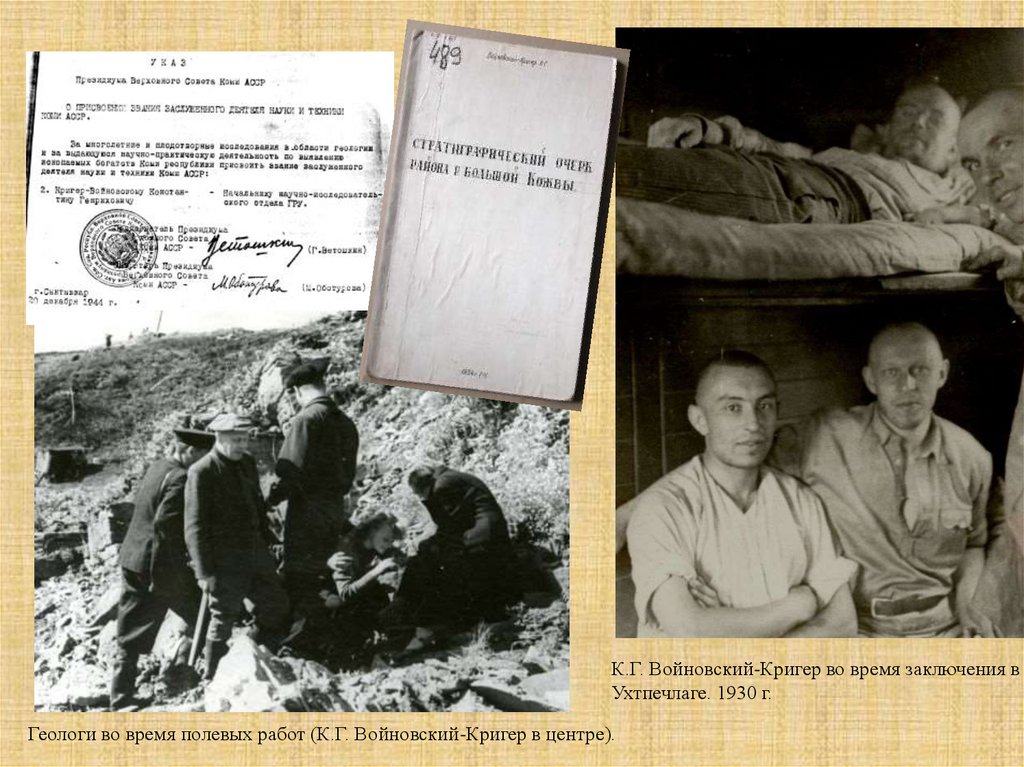

К.Г. Войновский-Кригер во время заключения вУхтпечлаге. 1930 г.

Геологи во время полевых работ (К.Г. Войновский-Кригер в центре).

7.

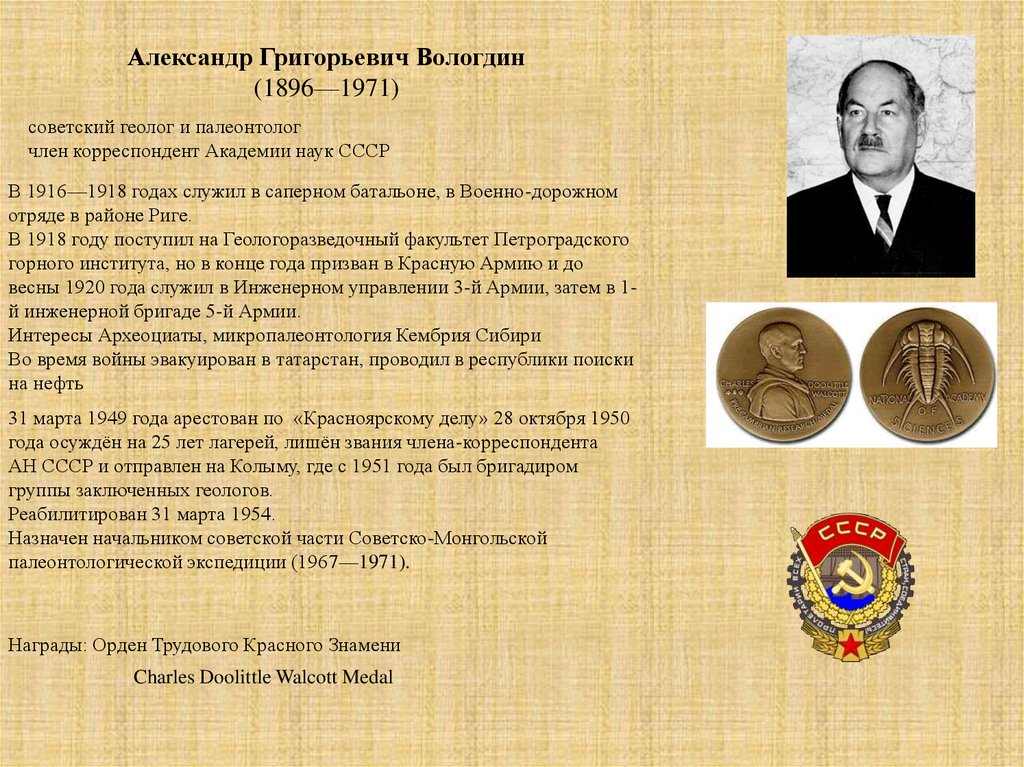

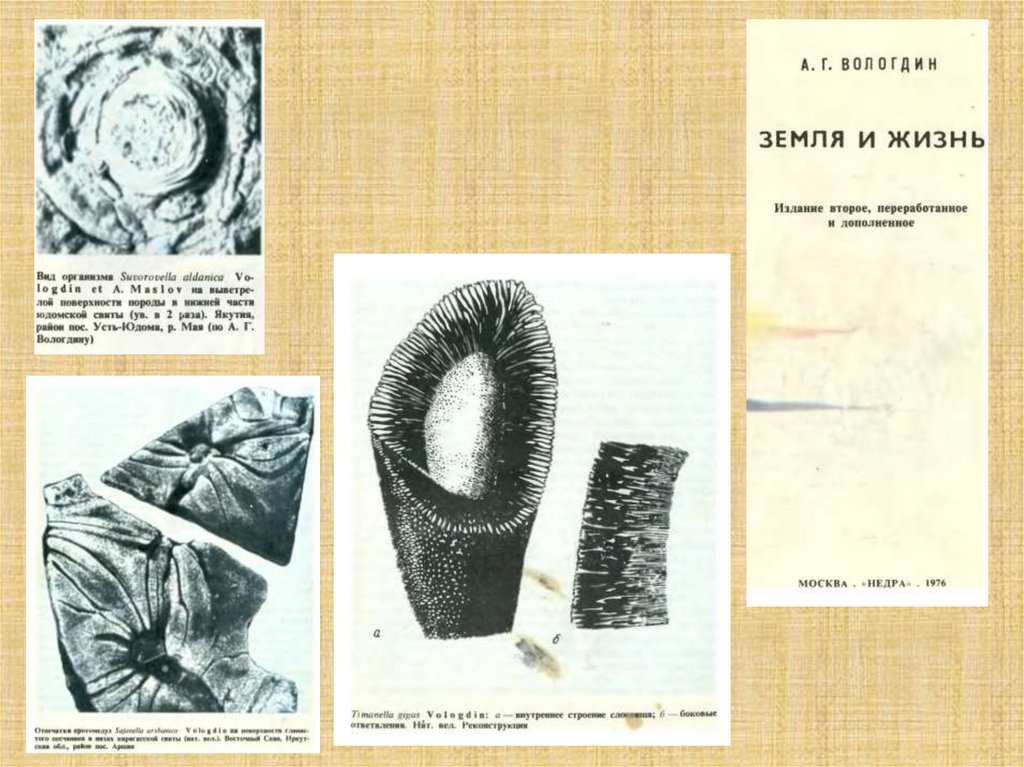

Александр Григорьевич Вологдин(1896—1971)

советский геолог и палеонтолог

член корреспондент Академии наук СССР

В 1916—1918 годах служил в саперном батальоне, в Военно-дорожном

отряде в районе Риге.

В 1918 году поступил на Геологоразведочный факультет Петроградского

горного института, но в конце года призван в Красную Армию и до

весны 1920 года служил в Инженерном управлении 3-й Армии, затем в 1й инженерной бригаде 5-й Армии.

Интересы Археоциаты, микропалеонтология Кембрия Сибири

Во время войны эвакуирован в татарстан, проводил в республики поиски

на нефть

31 марта 1949 года арестован по «Красноярскому делу» 28 октября 1950

года осуждён на 25 лет лагерей, лишён звания члена-корреспондента

АН СССР и отправлен на Колыму, где с 1951 года был бригадиром

группы заключенных геологов.

Реабилитирован 31 марта 1954.

Назначен начальником советской части Советско-Монгольской

палеонтологической экспедиции (1967—1971).

Награды: Орден Трудового Красного Знамени

Charles Doolittle Walcott Medal

8.

9.

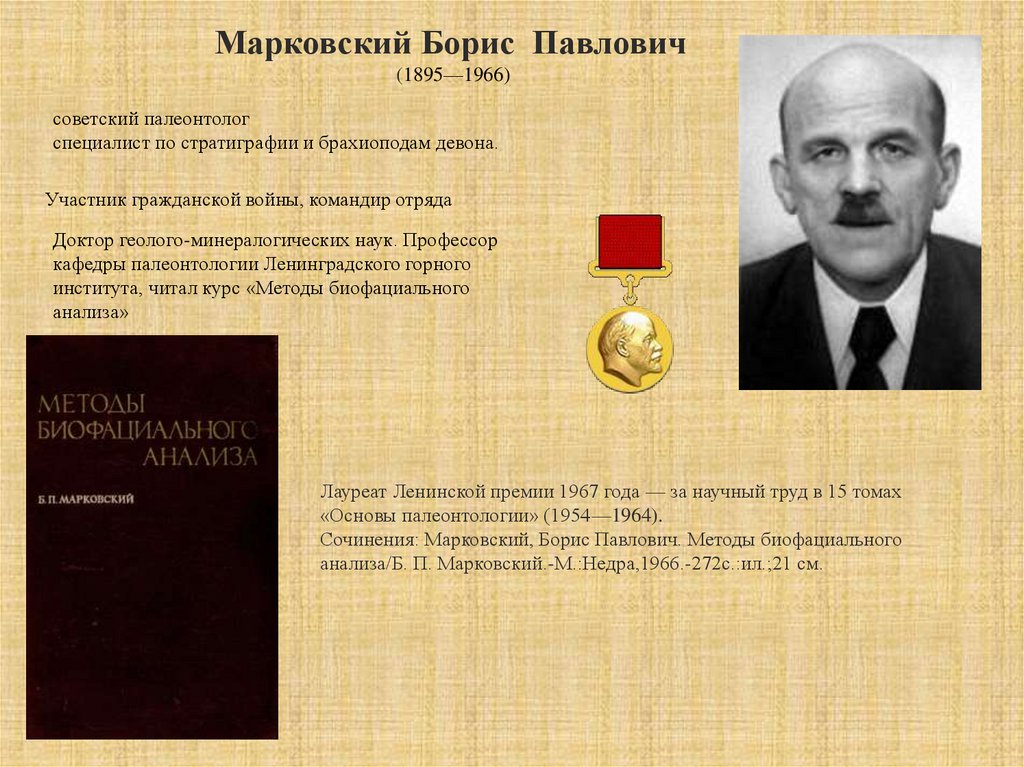

Марковский Борис Павлович(1895—1966)

советский палеонтолог

специалист по стратиграфии и брахиоподам девона.

Участник гражданской войны, командир отряда

Доктор геолого-минералогических наук. Профессор

кафедры палеонтологии Ленинградского горного

института, читал курс «Методы биофациального

анализа»

Лауреат Ленинской премии 1967 года — за научный труд в 15 томах

«Основы палеонтологии» (1954—1964).

Сочинения: Марковский, Борис Павлович. Методы биофациального

анализа/Б. П. Марковский.-М.:Недра,1966.-272с.:ил.;21 см.

10.

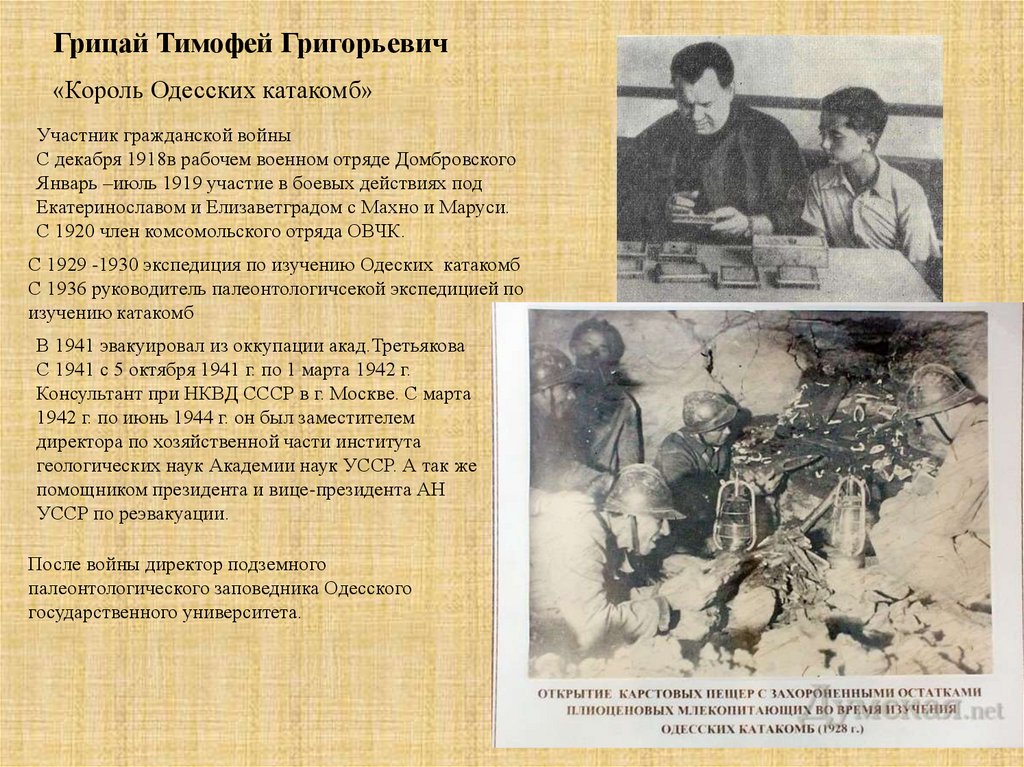

Грицай Тимофей Григорьевич«Король Одесских катакомб»

Участник гражданской войны

С декабря 1918в рабочем военном отряде Домбровского

Январь –июль 1919 участие в боевых действиях под

Екатеринославом и Елизаветградом с Махно и Маруси.

С 1920 член комсомольского отряда ОВЧК.

С 1929 -1930 экспедиция по изучению Одеских катакомб

С 1936 руководитель палеонтологичсекой экспедицией по

изучению катакомб

В 1941 эвакуировал из оккупации акад.Третьякова

С 1941 с 5 октября 1941 г. по 1 марта 1942 г.

Консультант при НКВД СССР в г. Москве. С марта

1942 г. по июнь 1944 г. он был заместителем

директора по хозяйственной части института

геологических наук Академии наук УССР. А так же

помощником президента и вице-президента АН

УССР по реэвакуации.

После войны директор подземного

палеонтологического заповедника Одесского

государственного университета.

11.

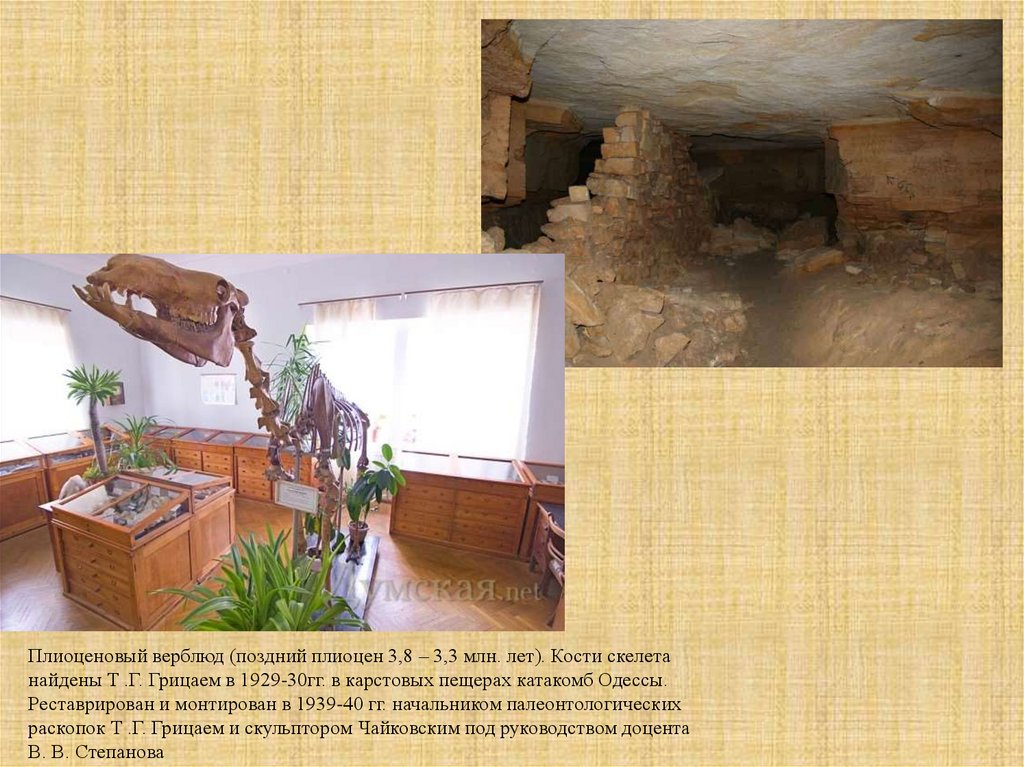

Плиоценовый верблюд (поздний плиоцен 3,8 – 3,3 млн. лет). Кости скелетанайдены Т .Г. Грицаем в 1929-30гг. в карстовых пещерах катакомб Одессы.

Реставрирован и монтирован в 1939-40 гг. начальником палеонтологических

раскопок Т .Г. Грицаем и скульптором Чайковским под руководством доцента

В. В. Степанова

12.

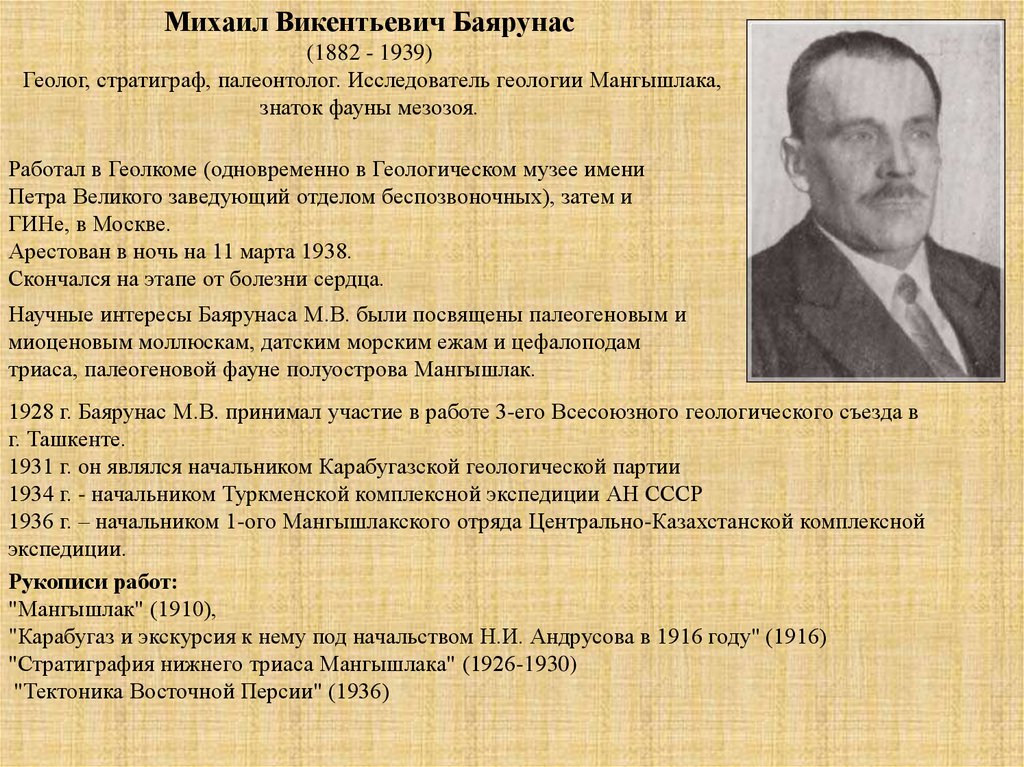

Михаил Викентьевич Баярунас(1882 - 1939)

Геолог, стратиграф, палеонтолог. Исследователь геологии Мангышлака,

знаток фауны мезозоя.

Работал в Геолкоме (одновременно в Геологическом музее имени

Петра Великого заведующий отделом беспозвоночных), затем и

ГИНе, в Москве.

Арестован в ночь на 11 марта 1938.

Скончался на этапе от болезни сердца.

Научные интересы Баярунаса М.В. были посвящены палеогеновым и

миоценовым моллюскам, датским морским ежам и цефалоподам

триаса, палеогеновой фауне полуострова Мангышлак.

1928 г. Баярунас М.В. принимал участие в работе 3-его Всесоюзного геологического съезда в

г. Ташкенте.

1931 г. он являлся начальником Карабугазской геологической партии

1934 г. - начальником Туркменской комплексной экспедиции АН СССР

1936 г. – начальником 1-ого Мангышлакского отряда Центрально-Казахстанской комплексной

экспедиции.

Рукописи работ:

"Мангышлак" (1910),

"Карабугаз и экскурсия к нему под начальством Н.И. Андрусова в 1916 году" (1916)

"Стратиграфия нижнего триаса Мангышлака" (1926-1930)

"Тектоника Восточной Персии" (1936)

13.

ТринадцатьМосфильм

Режиссер Михаил Ромм

Актер Александр Петрович Чистяков в роли

профессора геолога Александра Петровича

Постникова

14.

15.

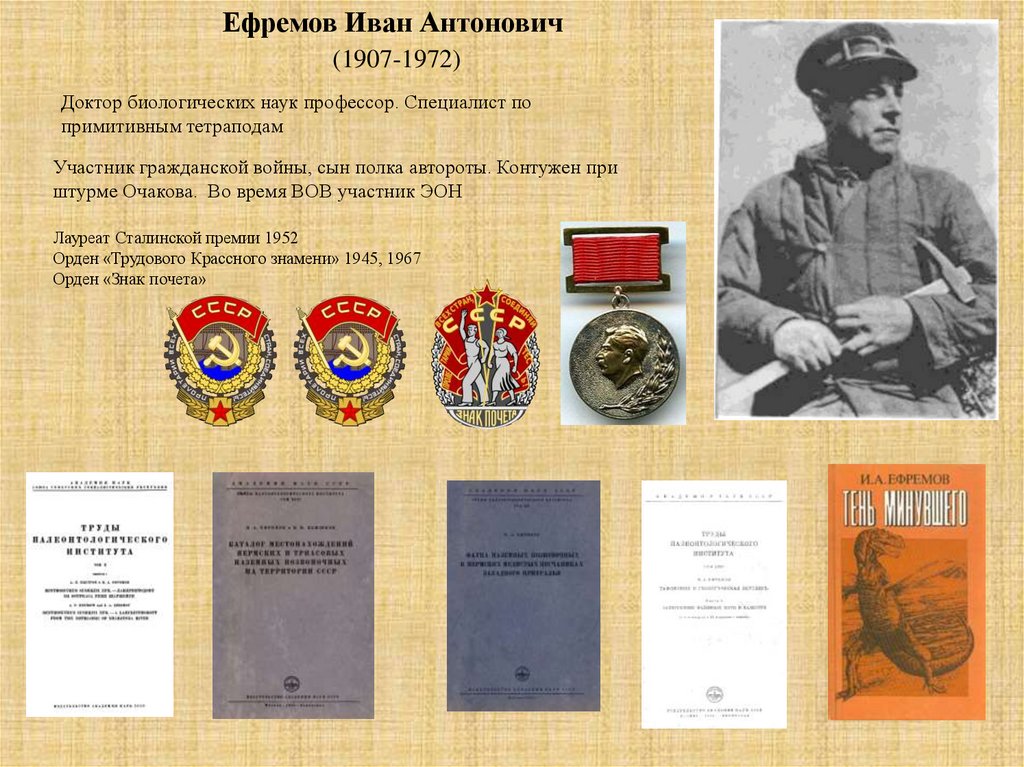

Ефремов Иван Антонович(1907-1972)

Доктор биологических наук профессор. Специалист по

примитивным тетраподам

Участник гражданской войны, сын полка автороты. Контужен при

штурме Очакова. Во время ВОВ участник ЭОН

Лауреат Сталинской премии 1952

Орден «Трудового Крассного знамени» 1945, 1967

Орден «Знак почета»

16.

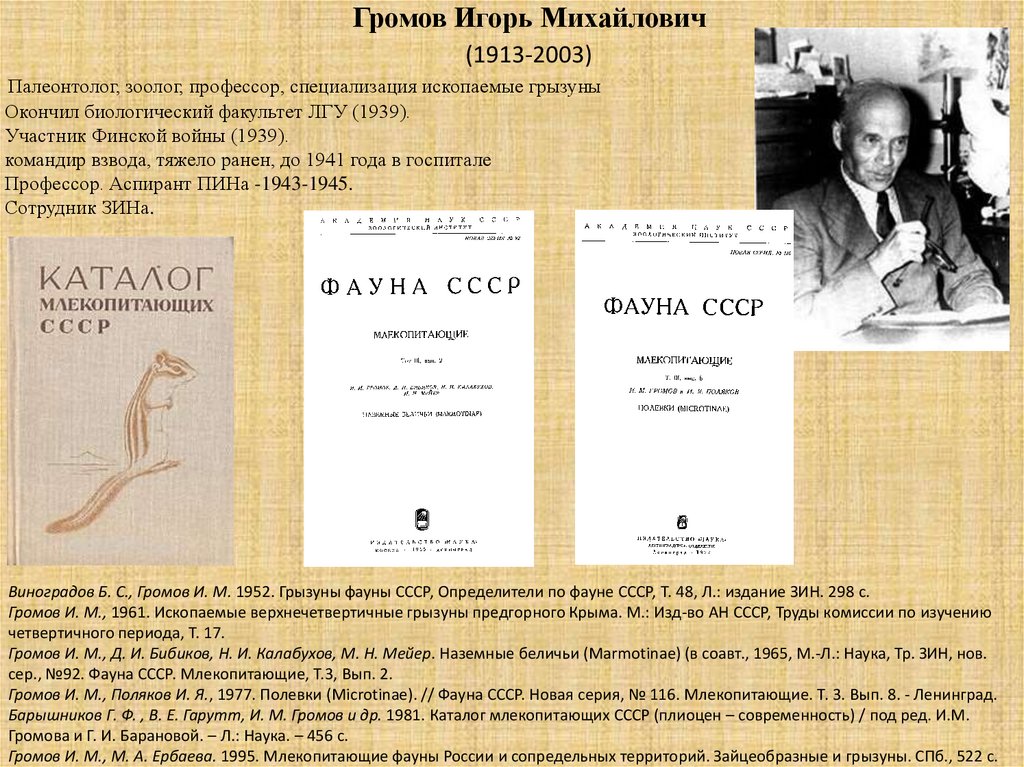

Громов Игорь Михайлович(1913-2003)

Палеонтолог, зоолог, профессор, специализация ископаемые грызуны

Окончил биологический факультет ЛГУ (1939).

Участник Финской войны (1939).

командир взвода, тяжело ранен, до 1941 года в госпитале

Профессор. Аспирант ПИНа -1943-1945.

Сотрудник ЗИНа.

Виноградов Б. С., Громов И. М. 1952. Грызуны фауны СССР, Определители по фауне СССР, Т. 48, Л.: издание ЗИН. 298 c.

Громов И. М., 1961. Ископаемые верхнечетвертичные грызуны предгорного Крыма. М.: Изд-во АН СССР, Труды комиссии по изучению

четвертичного периода, Т. 17.

Громов И. М., Д. И. Бибиков, Н. И. Калабухов, М. Н. Мейер. Наземные беличьи (Marmotinae) (в соавт., 1965, М.-Л.: Наука, Тр. ЗИН, нов.

сер., №92. Фауна СССР. Млекопитающие, Т.3, Вып. 2.

Громов И. М., Поляков И. Я., 1977. Полевки (Microtinae). // Фауна СССР. Новая серия, № 116. Млекопитающие. Т. 3. Вып. 8. - Ленинград.

Барышников Г. Ф. , В. Е. Гарутт, И. М. Громов и др. 1981. Каталог млекопитающих СССР (плиоцен – современность) / под ред. И.М.

Громова и Г. И. Барановой. – Л.: Наука. – 456 с.

Громов И. М., М. А. Ербаева. 1995. Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны. СПб., 522 с.

17.

Петров Николай Николаевич(1909 -1941)

В 1937 г. закончил геолого-почвенный факультет ЛГУ по специальности

палеонтология.

С 1 сентября 1937 г. был зачислен аспирантом Института земной коры, где его

научным руководителем стал профессор М. Э. Янишевский. Защитил

кандидатскую диссертацию по ископаемым гиенам.

С 1941 стал работать младшим научным сотрудником в Палеонтологическом

институте АН СССР.

С началом Великой Отечественной войны Н. Н. Петров был призван в ряды

РККА. Погиб в 1942 г. под Воронежем. Более точных сведений о его службе и

гибели не установлено.

Палеонтологический

Журнал №1 1967

18. Хворова Ирина Васильевна

(1913—2003)Сентябрь 1941- нач. 1942 доброволец в Истребительном

батальоне

Инженер геолог, палеонтолог. Доктор, геолого

минералогических наук, профессор

Награждена орденами::

«Дружба Народов» (1986)

«Знак почета» (1963)

Научные работы:

•Атлас карбонатных пород среднего и верхнего карбона Русской

платформы. М., 1958

•Флишевая и нижнемолассовая формации Южного Урала. М., 1961

•Формации Сакмарского аллохтона (Юж. Урал). М., 1978 (соавт.)

19.

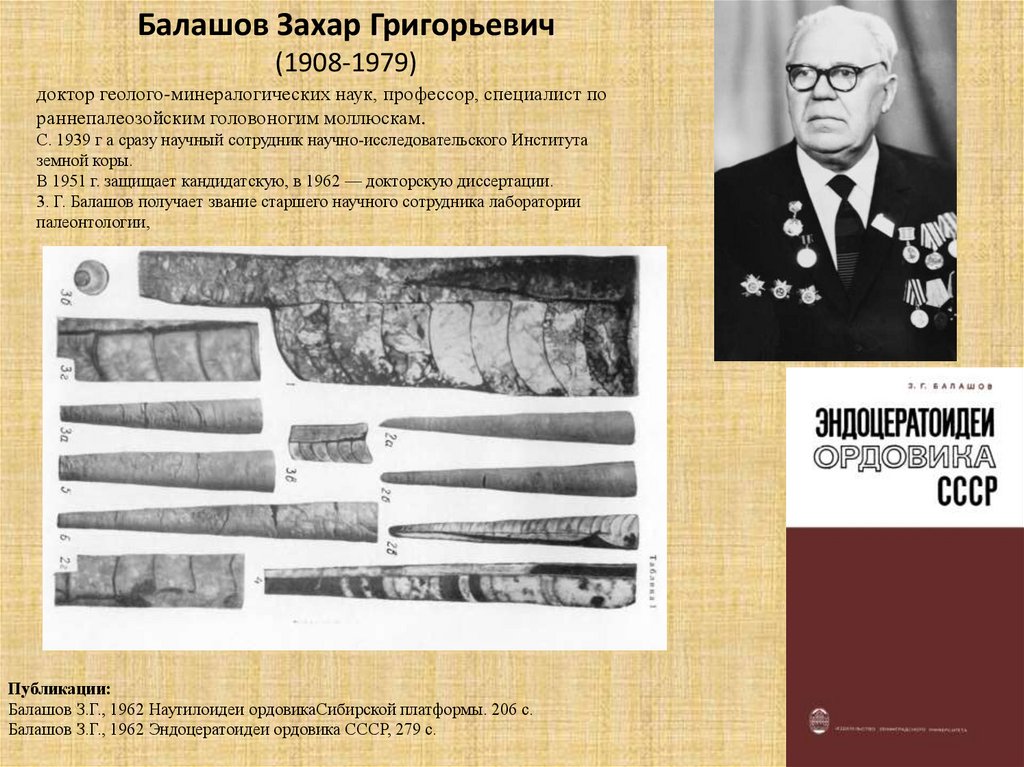

Балашов Захар Григорьевич(1908-1979)

доктор геолого-минералогических наук, профессор, специалист по

раннепалеозойским головоногим моллюскам.

С. 1939 г а сразу научный сотрудник научно-исследовательского Института

земной коры.

В 1951 г. защищает кандидатскую, в 1962 — докторскую диссертации.

3. Г. Балашов получает звание старшего научного сотрудника лаборатории

палеонтологии,

Публикации:

Балашов З.Г., 1962 Наутилоидеи ордовикаСибирской платформы. 206 с.

Балашов З.Г., 1962 Эндоцератоидеи ордовика СССР, 279 с.

20.

В 334 АП 142 СД с апреля 1941 Лейтенант командир взвода топразведки. У Озера ГуппуЯрви (Карельский перешеек) тяжело ранен 1 августа 1942 года, осколком мины в

лопатку. Лечение в госпитале. С февраля 1943 под Сенявино.

С. 10, 10 1944 на 2-Белорусском фронте/ старший помощник штаба полка

Награды:

Орден Отечественной войны II степени (1944)

Орден Отечественной войны II степени (1944)

Орден Отечественной войны I степени (1945)

Медаль За оборону Ленинграда

Медаль «За победой над Германией»

21.

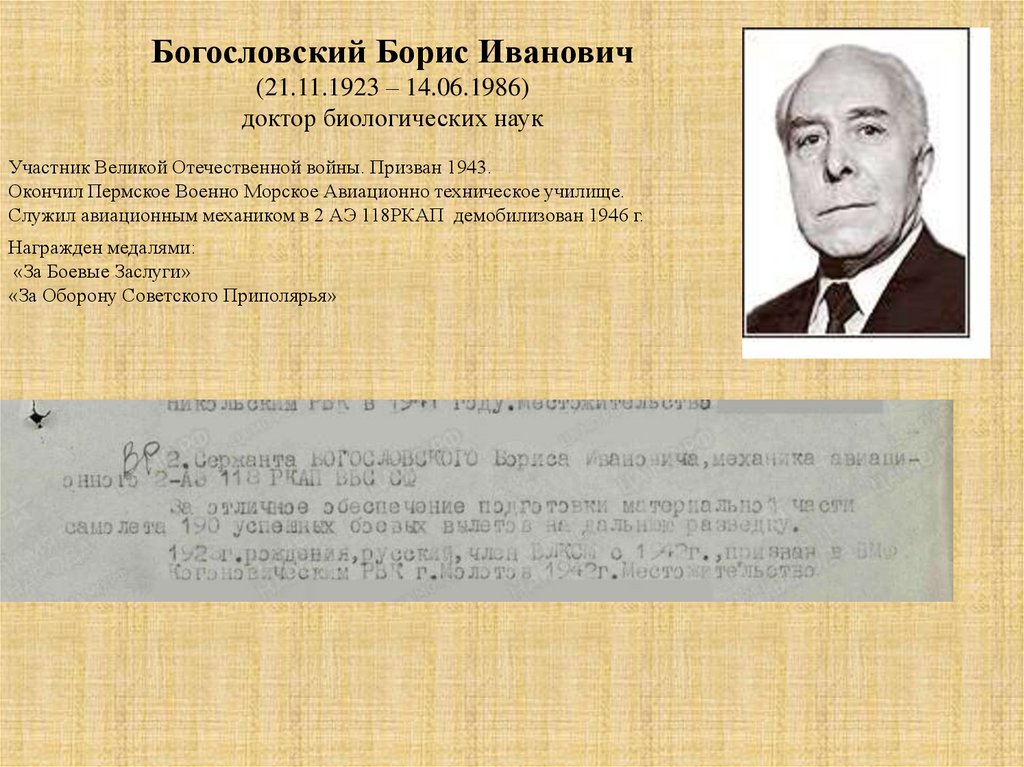

Богословский Борис Иванович(21.11.1923 – 14.06.1986)

доктор биологических наук

Участник Великой Отечественной войны. Призван 1943.

Окончил Пермское Военно Морское Авиационно техническое училище.

Служил авиационным механиком в 2 АЭ 118РКАП демобилизован 1946 г.

Награжден медалями:

«За Боевые Заслуги»

«За Оборону Советского Приполярья»

22.

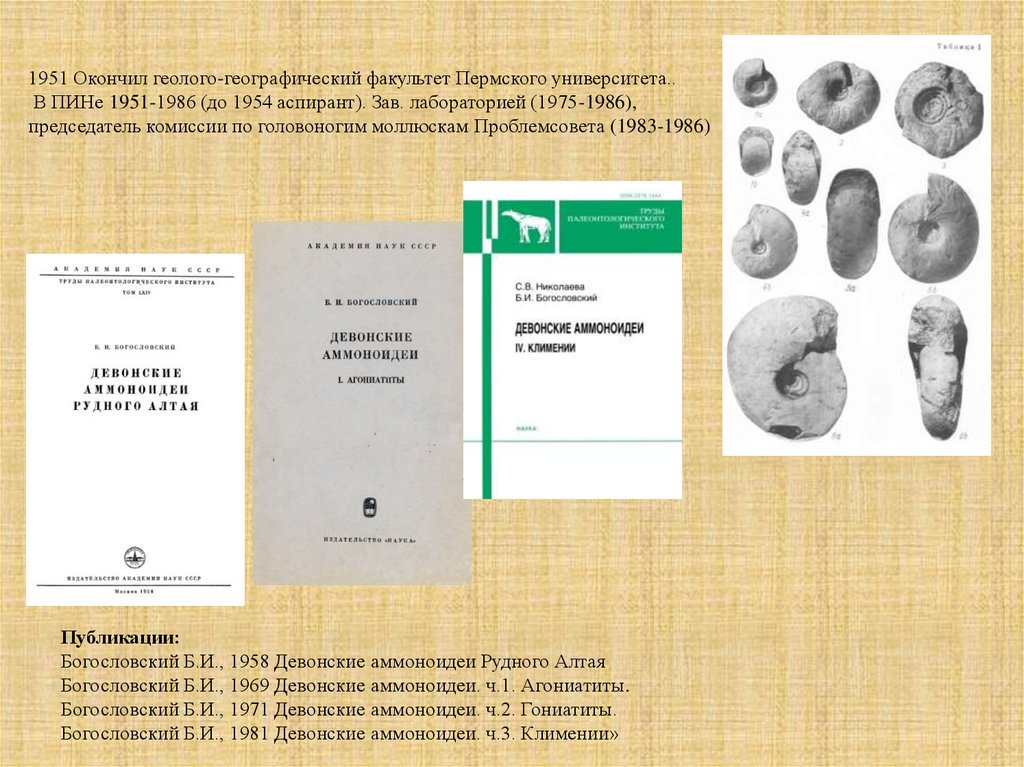

1951 Окончил геолого-географический факультет Пермского университета..В ПИНе 1951-1986 (до 1954 аспирант). Зав. лабораторией (1975-1986),

председатель комиссии по головоногим моллюскам Проблемсовета (1983-1986)

Публикации:

Богословский Б.И., 1958 Девонские аммоноидеи Рудного Алтая

Богословский Б.И., 1969 Девонские аммоноидеи. ч.1. Агониатиты.

Богословский Б.И., 1971 Девонские аммоноидеи. ч.2. Гониатиты.

Богословский Б.И., 1981 Девонские аммоноидеи. ч.3. Климении»

23.

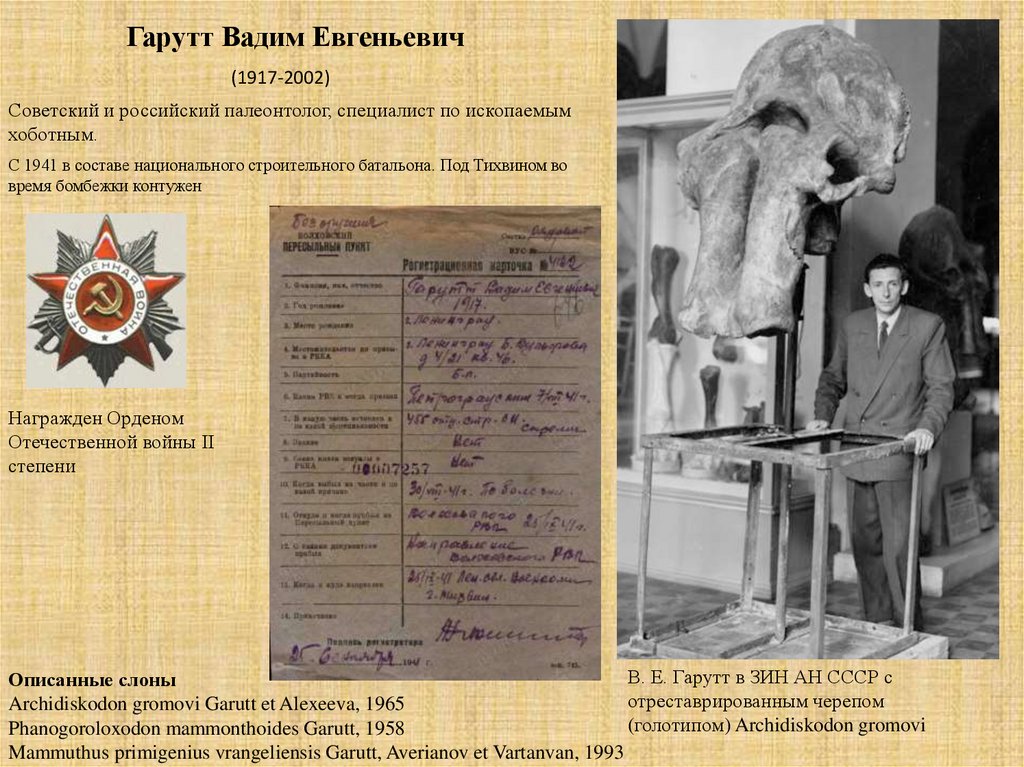

Гарутт Вадим Евгеньевич(1917-2002)

Советский и российский палеонтолог, специалист по ископаемым

хоботным.

С 1941 в составе национального строительного батальона. Под Тихвином во

время бомбежки контужен

Награжден Орденом

Отечественной войны II

степени

В. Е. Гарутт в ЗИН АН СССР с

Описанные слоны

отреставрированным черепом

Archidiskodon gromovi Garutt et Alexeeva, 1965

(голотипом) Archidiskodon gromovi

Phanogoroloxodon mammonthoides Garutt, 1958

Mammuthus primigenius vrangeliensis Garutt, Averianov et Vartanvan, 1993

24.

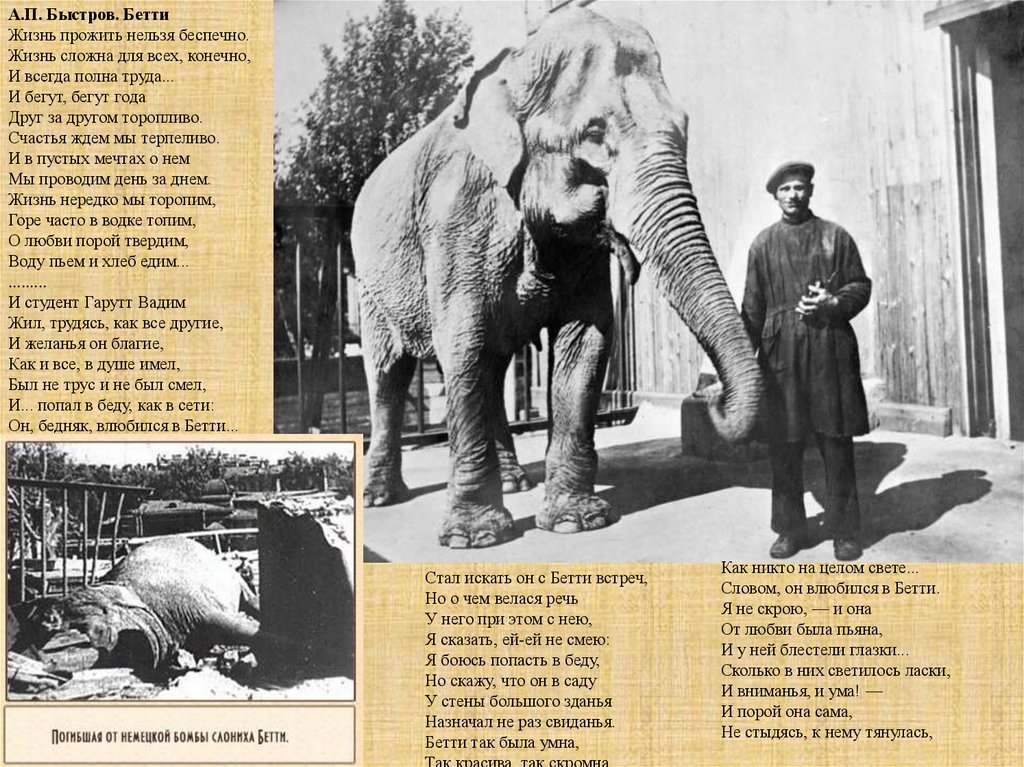

А.П. Быстров. БеттиЖизнь прожить нельзя беспечно.

Жизнь сложна для всех, конечно,

И всегда полна труда...

И бегут, бегут года

Друг за другом торопливо.

Счастья ждем мы терпеливо.

И в пустых мечтах о нем

Мы проводим день за днем.

Жизнь нередко мы торопим,

Горе часто в водке топим,

О любви порой твердим,

Воду пьем и хлеб едим...

.........

И студент Гарутт Вадим

Жил, трудясь, как все другие,

И желанья он благие,

Как и все, в душе имел,

Был не трус и не был смел,

И... попал в беду, как в сети:

Он, бедняк, влюбился в Бетти...

Стал искать он с Бетти встреч,

Но о чем велася речь

У него при этом с нею,

Я сказать, ей-ей не смею:

Я боюсь попасть в беду,

Но скажу, что он в саду

У стены большого зданья

Назначал не раз свиданья.

Бетти так была умна,

Так красива, так скромна,

Как никто на целом свете...

Словом, он влюбился в Бетти.

Я не скрою, — и она

От любви была пьяна,

И у ней блестели глазки...

Сколько в них светилось ласки,

И вниманья, и ума! —

И порой она сама,

Не стыдясь, к нему тянулась,

25.

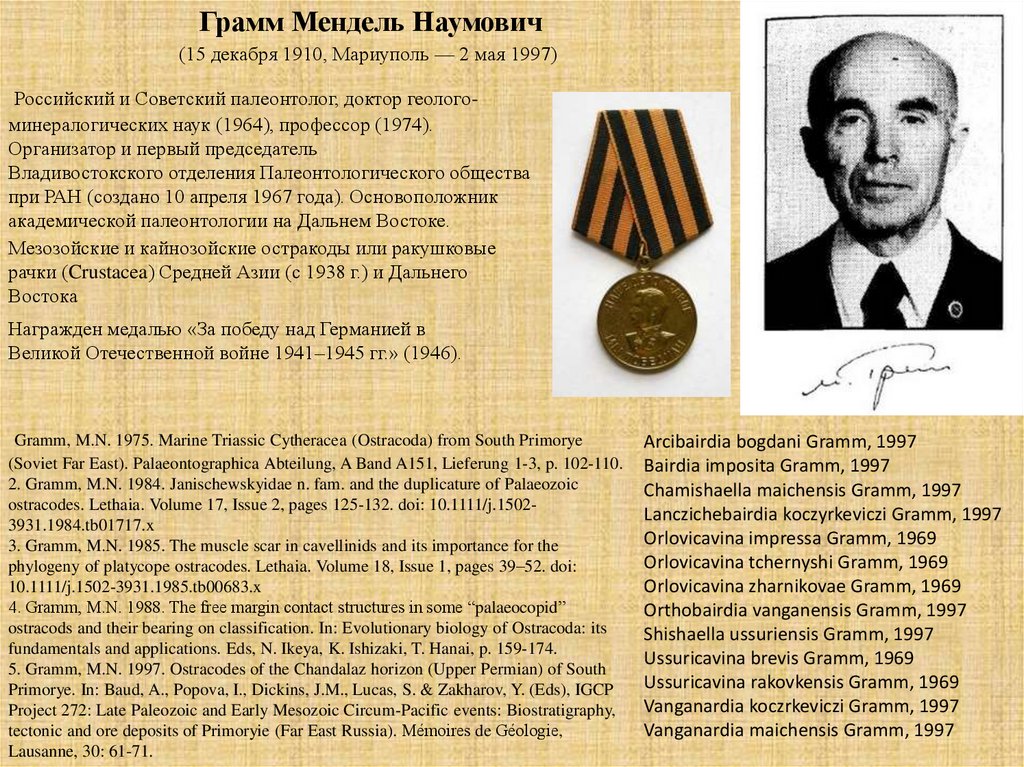

Грамм Мендель Наумович(15 декабря 1910, Мариуполь — 2 мая 1997)

Российский и Советский палеонтолог, доктор геологоминералогических наук (1964), профессор (1974).

Организатор и первый председатель

Владивостокского отделения Палеонтологического общества

при РАН (создано 10 апреля 1967 года). Основоположник

академической палеонтологии на Дальнем Востоке.

Мезозойские и кайнозойские остракоды или ракушковые

рачки (Crustacea) Средней Азии (с 1938 г.) и Дальнего

Востока

Награжден медалью «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).

Gramm, M.N. 1975. Marine Triassic Cytheracea (Ostracoda) from South Primorye

(Soviet Far East). Palaeontographica Abteilung, A Band A151, Lieferung 1-3, p. 102-110.

2. Gramm, M.N. 1984. Janischewskyidae n. fam. and the duplicature of Palaeozoic

ostracodes. Lethaia. Volume 17, Issue 2, pages 125-132. doi: 10.1111/j.15023931.1984.tb01717.x

3. Gramm, M.N. 1985. The muscle scar in cavellinids and its importance for the

phylogeny of platycope ostracodes. Lethaia. Volume 18, Issue 1, pages 39–52. doi:

10.1111/j.1502-3931.1985.tb00683.x

4. Gramm, M.N. 1988. The free margin contact structures in some “palaeocopid”

ostracods and their bearing on classification. In: Evolutionary biology of Ostracoda: its

fundamentals and applications. Eds, N. Ikeya, K. Ishizaki, T. Hanai, p. 159-174.

5. Gramm, M.N. 1997. Ostracodes of the Chandalaz horizon (Upper Permian) of South

Primorye. In: Baud, A., Popova, I., Dickins, J.M., Lucas, S. & Zakharov, Y. (Eds), IGCP

Project 272: Late Paleozoic and Early Mesozoic Circum-Pacific events: Biostratigraphy,

tectonic and ore deposits of Primoryie (Far East Russia). Mémoires de Géologie,

Lausanne, 30: 61-71.

Arcibairdia bogdani Gramm, 1997

Bairdia imposita Gramm, 1997

Chamishaella maichensis Gramm, 1997

Lanczichebairdia koczyrkeviczi Gramm, 1997

Orlovicavina impressa Gramm, 1969

Orlovicavina tchernyshi Gramm, 1969

Orlovicavina zharnikovae Gramm, 1969

Orthobairdia vanganensis Gramm, 1997

Shishaella ussuriensis Gramm, 1997

Ussuricavina brevis Gramm, 1969

Ussuricavina rakovkensis Gramm, 1969

Vanganardia koczrkeviczi Gramm, 1997

Vanganardia maichensis Gramm, 1997

26.

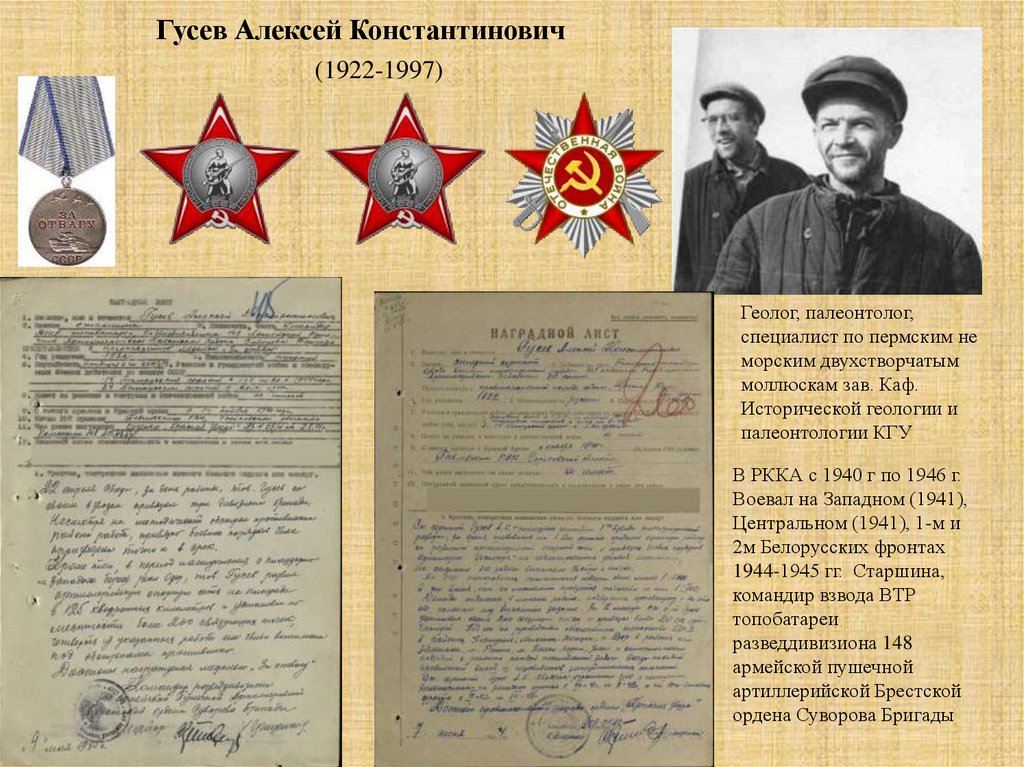

Гусев Алексей Константинович(1922-1997)

Геолог, палеонтолог,

специалист по пермским не

морским двухстворчатым

моллюскам зав. Каф.

Исторической геологии и

палеонтологии КГУ

В РККА с 1940 г по 1946 г.

Воевал на Западном (1941),

Центральном (1941), 1-м и

2м Белорусских фронтах

1944-1945 гг. Старшина,

командир взвода ВТР

топобатареи

разведдивизиона 148

армейской пушечной

артиллерийской Брестской

ордена Суворова Бригады

27.

Солодухо Моисей Герцевич(1911-1992)

Геолог, палеонтолог, специалист по морской фауне Казанского яруса

На войне с 1942г Южный фронт, 1942-1943 СКФ Инженер капитан,

начальник штаба 21 отдельно дорожно-строительный батальон.

Награжден медаляями

«За Боевые Заслуги»,

«За оборону Кавказа»,

«За победу над Германией»

Орденами: «Красной Звезды»;

«Отечественной Войны 2й степени»

• Находки представителей сем. Platysomidae в верхнеказанских отложениях окрестностей

д.Печищи(Тат.АССР) // Ученые записки Казанск. ун-та. – 1951. – Т.111, кн.I.

• Фауна казанского яруса Пучеж-Городецкого Поволжья // Ученые записки Казанск. ун-та.

– 1951. – Т.111, кн.6 (в соавт. с В.А.Чердынцевым).

• Новый вид p.Spirifer из казанских отложений Чебоксарского Поволжья // Ученые записки

Казанск. ун-та. – 1952. – Т.112, кн.8.

• Казанские отложения бассейна р. Немды // Ученые записки Казанск. ун-та. – 1954. –

Т.114, кн.1.

•Нижнеказанские отложения центральной и южной части Марий-ско-Вятских поднятий //

Ученые записки Казанск. ун-та. – 1963. – Т.123, кн.5.

•Стратиграфия верхнепалеозойских отложений Актюбинского Приуралья. – Казань: Изд-во

Казанск. ун-та, 1968 (колл. монография).

•К палеонтологической характеристике казанских отложений Саратовского Заволжья

(Перелюбская площадь) // Стратиграфия и палеонтология палеозоя Востока Русской

платформы. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1978 (колл. труд).

28.

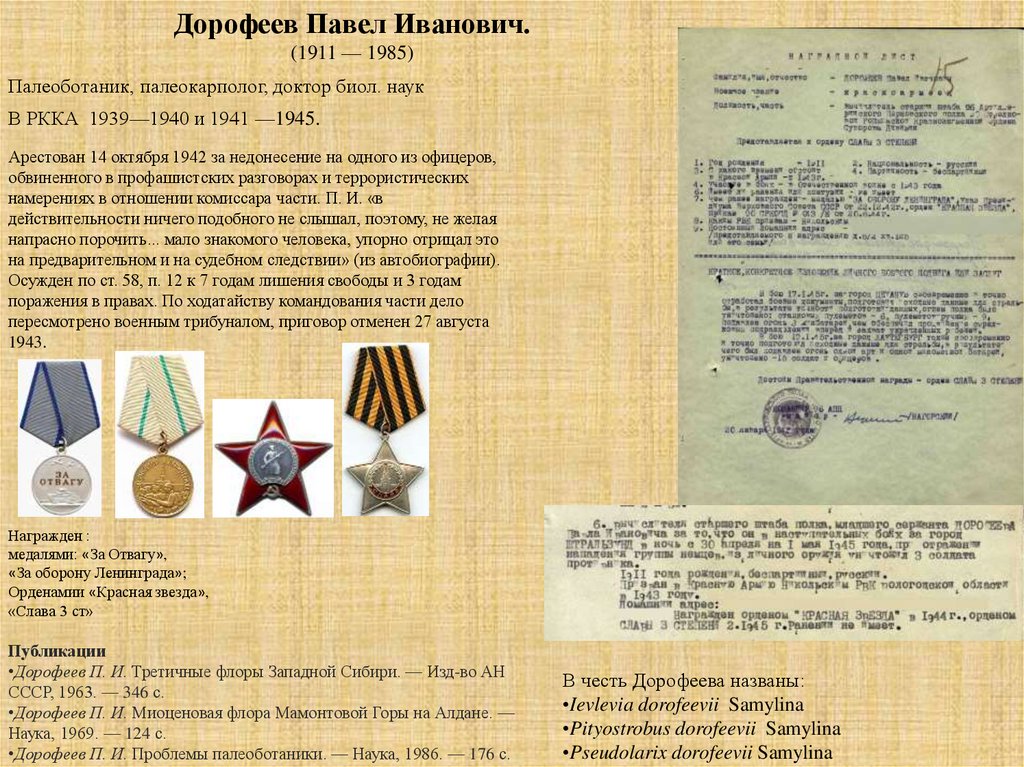

Дорофеев Павел Иванович.(1911 — 1985)

Палеоботаник, палеокарполог, доктор биол. наук

В РККА 1939—1940 и 1941 —1945.

Арестован 14 октября 1942 за недонесение на одного из офицеров,

обвиненного в профашистских разговорах и террористических

намерениях в отношении комиссара части. П. И. «в

действительности ничего подобного не слышал, поэтому, не желая

напрасно порочить... мало знакомого человека, упорно отрицал это

на предварительном и на судебном следствии» (из автобиографии).

Осужден по ст. 58, п. 12 к 7 годам лишения свободы и 3 годам

поражения в правах. По ходатайству командования части дело

пересмотрено военным трибуналом, приговор отменен 27 августа

1943.

Награжден :

медалями: «За Отвагу»,

«За оборону Ленинграда»;

Орденамии «Красная звезда»,

«Слава 3 ст»

Публикации

•Дорофеев П. И. Третичные флоры Западной Сибири. — Изд-во АН

СССР, 1963. — 346 с.

•Дорофеев П. И. Миоценовая флора Мамонтовой Горы на Алдане. —

Наука, 1969. — 124 с.

•Дорофеев П. И. Проблемы палеоботаники. — Наука, 1986. — 176 с.

В честь Дорофеева названы:

•Ievlevia dorofeevii Samylina

•Pityostrobus dorofeevii Samylina

•Pseudolarix dorofeevii Samylina

29.

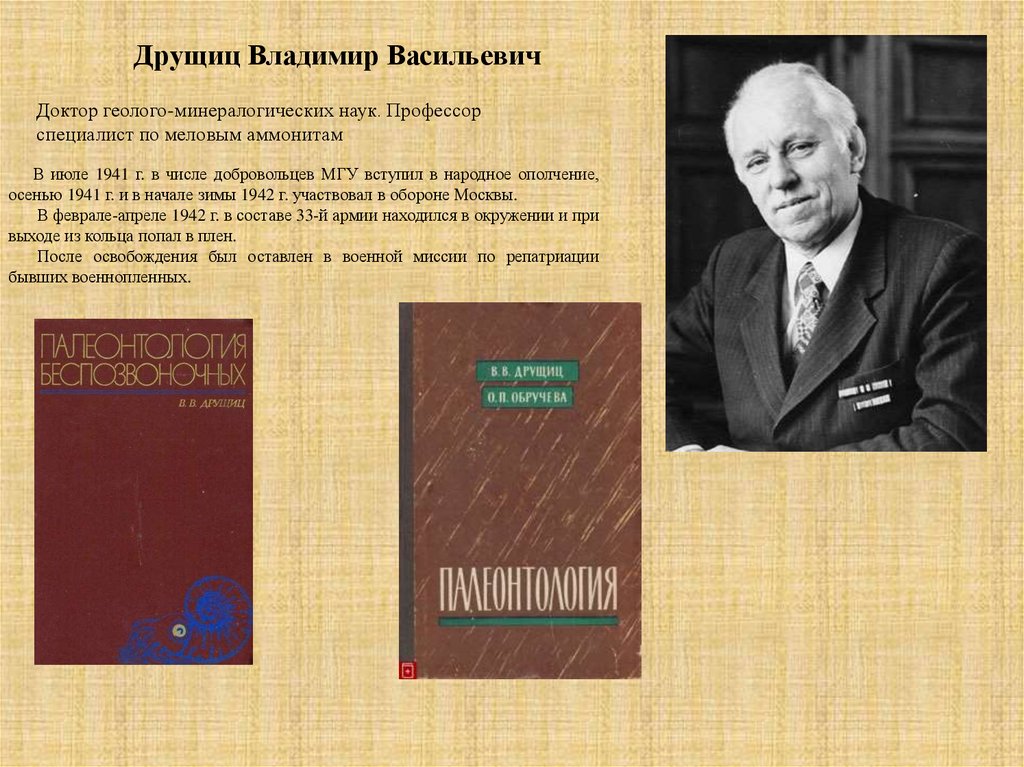

Друщиц Владимир ВасильевичДоктор геолого-минералогических наук. Профессор

специалист по меловым аммонитам

В июле 1941 г. в числе добровольцев МГУ вступил в народное ополчение,

осенью 1941 г. и в начале зимы 1942 г. участвовал в обороне Москвы.

В феврале-апреле 1942 г. в составе 33-й армии находился в окружении и при

выходе из кольца попал в плен.

После освобождения был оставлен в военной миссии по репатриации

бывших военнопленных.

30.

Горбунов Михаил Георгиевич11(28) июля 1911 г. — 25 августа 1985 г.

Кандидат геолого–минералогических наук, доцент, заведующим

кафедрой динамической геологии Томского Гос. Университета

С. 1937 на кафедре палеонтологии ТГУ, зав музеем ТГУ.

Призван в армию. Служил на дальнем Востоке.

Осенью 1945 года он участвовал в боях на территории Маньчжурии.

1946 демобилизован в звании Ст. Лейтенанта

Награжден орденом «Красной звезды»

Медалями

«За победу над Германией

«над победой над Японией».

Научные интересы третичные флоры, споры и пыльца

Диссертация:«Миоценовые растения с реки Тым в

Западной Сибири»

31.

Жамойда Александр Иванович (1911 г.р)Геолог, специалист в области стратиграфии,

палеонтологии, региональной геологии и геологической

картографии, палеонтология радиолярий

Участвовал в Великой Отечественной войны в составе

отдельного зенитно-стрелкового дивизиона от предгорий

Кавказа до Германии.

Медаль «За боевые заслуги»

Медаль «За оборону Кавказа» (1945)

Орден Отечественной войны II степени (1985)

«Почётный знак Советского комитета ветеранов

войны»

•Золотая медаль имени А. П. Карпинского (2011) — за

совокупность работ в области геологии,

палеонтологии, стратиграфии и геологического

картирования

•Орден Трудового Красного Знамени (1986)

•Орден «Знак Почёта» (2002)

•Медаль «За трудовое отличие» (1962)

•Орден Труда 2-й степени Вьетнама (1967)

•Медаль Дружбы Вьетнама (1962)

•Звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»

•Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

(2007)

•Почётный разведчик недр (1984)

•Медаль «Ветеран труда» (1986)

•Горный инженер России (2006)

32.

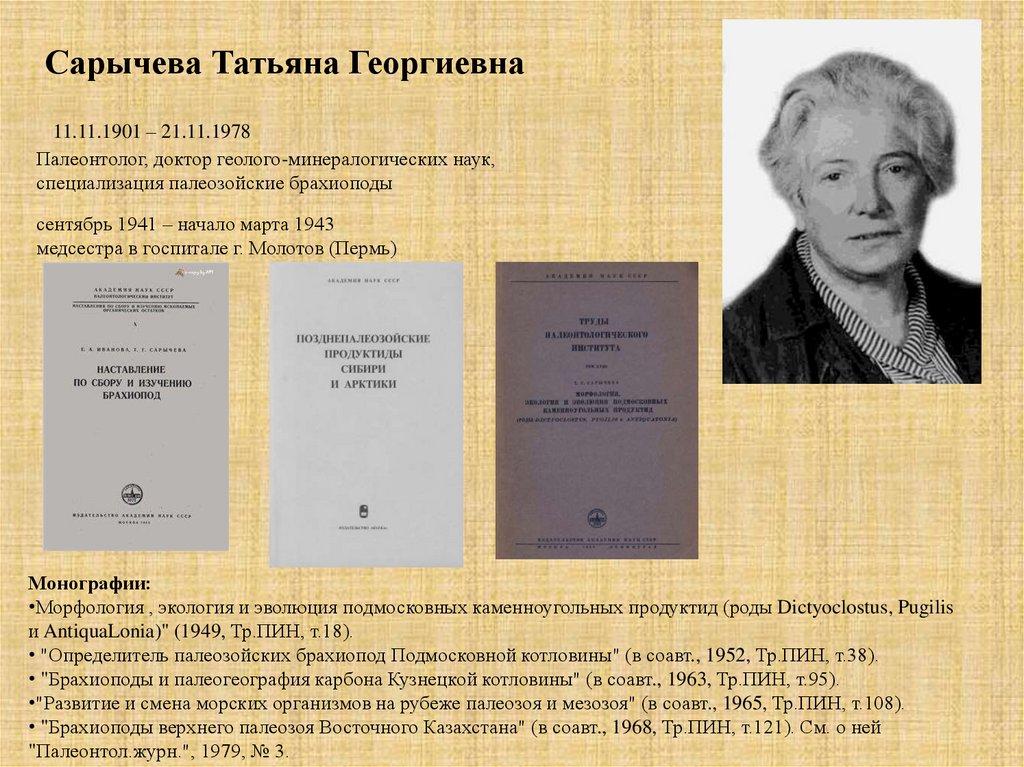

Сарычева Татьяна Георгиевна11.11.1901 – 21.11.1978

Палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук,

специализация палеозойские брахиоподы

сентябрь 1941 – начало марта 1943

медсестра в госпитале г. Молотов (Пермь)

Монографии:

•Морфология , экология и эволюция подмосковных каменноугольных продуктид (роды Dictyoclostus, Pugilis

и AntiquaLonia)" (1949, Тр.ПИН, т.18).

• "Определитель палеозойских брахиопод Подмосковной котловины" (в соавт., 1952, Тр.ПИН, т.38).

• "Брахиоподы и палеогеография карбона Кузнецкой котловины" (в соавт., 1963, Тр.ПИН, т.95).

•"Развитие и смена морских организмов на рубеже палеозоя и мезозоя" (в соавт., 1965, Тр.ПИН, т.108).

• "Брахиоподы верхнего палеозоя Восточного Казахстана" (в соавт., 1968, Тр.ПИН, т.121). См. о ней

"Палеонтол.журн.", 1979, № 3.

33.

Куликов Михаил Васильевич27.02.1913 04.12.1985

Кандидат биологических наук

Специализация брахиоподы , моллюски и стратиграфия

Перми

1941 – диссертация кандидата биологических наук

«Продуктиды из верхнеартинских рифовых известняков

окрестностей гор. Кунгура (западный склон среднего

Урала)»

С 1941 по 1943 в действующей армии

Монографии:

1971 Брахиоподы кунгурского яруса Урала

1979 Пермские отложения в бассейне р.Вилюй

34.

Коган Наум Яковлевич 1908- 1953палеонтолог, стратиграф,

перед арестом - главн. инженер Красноярск.

геологоразвед. партии треста "Востсибугольразведка

Арестован 14 мая 1949 г. По "Красноярскому делу

геологов«

Осужден : 28 октября 1950 г.

Статья: 58 Приговор: 15 лет ИТЛ

Умер в 1953 г. в лагере

Дата реабилитации: 10 апреля 1954

35.

Мерклин Роман Львович11.08.1909 – 15.02.1971

Палеонтолог

кандидат биологических наук

бивальвии кайнозоя

1941-1945 в действующей армии

Награжден орденами:

Крассной звезды»

Знак Почета

Публикации:

•Пластинчатожаберные спириалисовых глин,

их среда и жизнь» (1950, Тр.ПИН, Т.28).

•«Определитель двустворчатых моллюсков

миоцена Туркмении и Западного Казахстана»

(в соавторстве, 1955, Тр.ПИН, Т.59).

•«Атлас-определитель моллюсков

четвертичных отложений Чукотского

полуострова» (в соавторстве, 1962, М.: Издво АН СССР).

•«Определитель двустворчатых моллюсков

олигоцена юга СССР» (1974, Тр.ПИН, Т.145).

•«Определитель родов двустворчатых

моллюсков неогена СССР (на перфокартах)»

(в соавторстве, 1974, М.: Наука).

36.

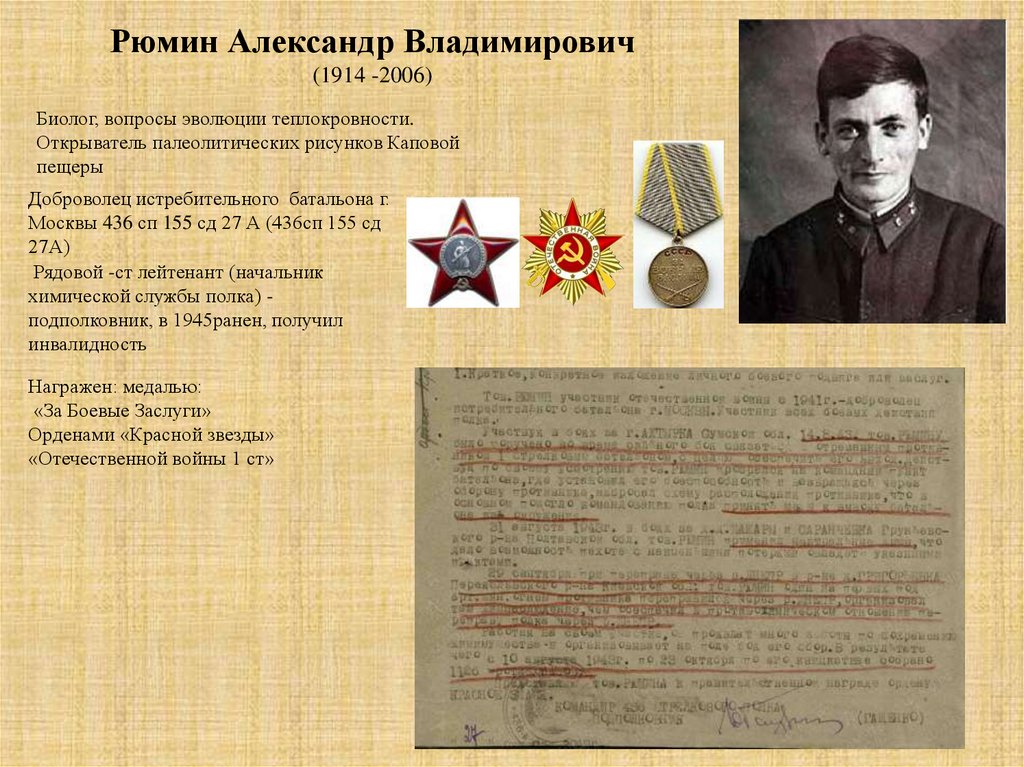

Рюмин Александр Владимирович(1914 -2006)

Биолог, вопросы эволюции теплокровности.

Открыватель палеолитических рисунков Каповой

пещеры

Доброволец истребительного батальона г.

Москвы 436 сп 155 сд 27 А (436сп 155 сд

27А)

Рядовой -ст лейтенант (начальник

химической службы полка) подполковник, в 1945ранен, получил

инвалидность

Награжен: медалью:

«За Боевые Заслуги»

Орденами «Красной звезды»

«Отечественной войны 1 ст»

37.

Рукописи:Рюмин А. В., 1940. Температура и мышление

Рюмин А. В., 1940. Диссертация

Рюмин А. В., 1970. О саморазвитии животных

Рюмин А. В., 1970–1985. Новый вид энергоносителей

Рюмин А. В., 1971–1972. Система анализа поиска у

животных

Рюмин А. В. Загадка черного пуха

Рюмин А. В. Приложения о саморазвитии животных в

природе

Рюмин А. В. Система возникновения, развития и

наследования признаков у

животных

Рюмин А. В. Современное состояние природных систем

и смена их культурными

системами

Рюмин А. В. Эволюция жизненных систем

Рюмин А. В. Эволюция экосистем. Сообщение 2

38.

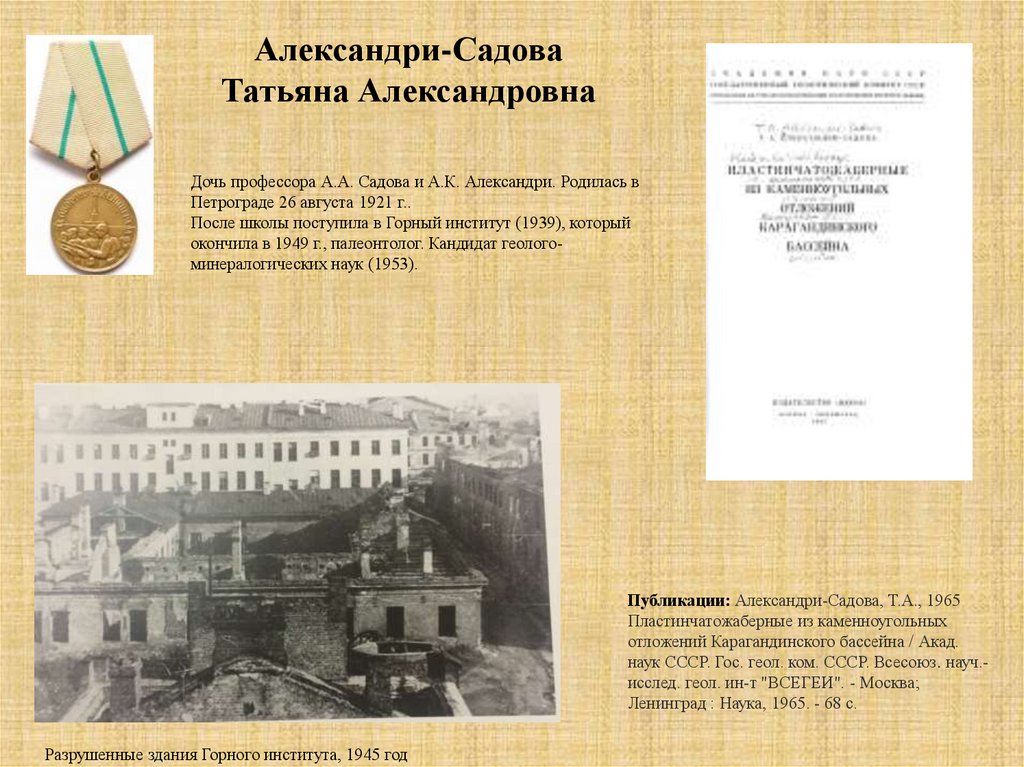

Александри-СадоваТатьяна Александровна

Дочь профессора А.А. Садова и А.К. Александри. Родилась в

Петрограде 26 августа 1921 г..

После школы поступила в Горный институт (1939), который

окончила в 1949 г., палеонтолог. Кандидат геологоминералогических наук (1953).

Публикации: Александри-Садова, Т.А., 1965

Пластинчатожаберные из каменноугольных

отложений Карагандинского бассейна / Акад.

наук СССР. Гос. геол. ком. СССР. Всесоюз. науч.исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ". - Москва;

Ленинград : Наука, 1965. - 68 с.

Разрушенные здания Горного института, 1945 год

39.

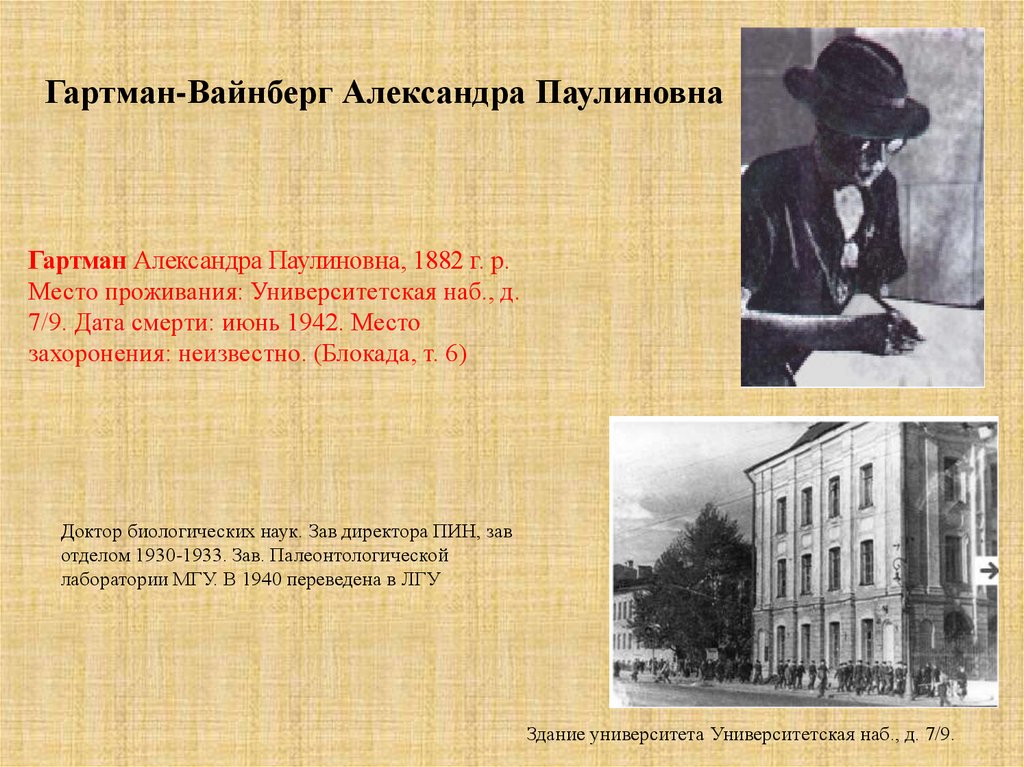

Гартман-Вайнберг Александра ПаулиновнаГартман Александра Паулиновна, 1882 г. р.

Место проживания: Университетская наб., д.

7/9. Дата смерти: июнь 1942. Место

захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 6)

Доктор биологических наук. Зав директора ПИН, зав

отделом 1930-1933. Зав. Палеонтологической

лаборатории МГУ. В 1940 переведена в ЛГУ

Здание университета Университетская наб., д. 7/9.

40.

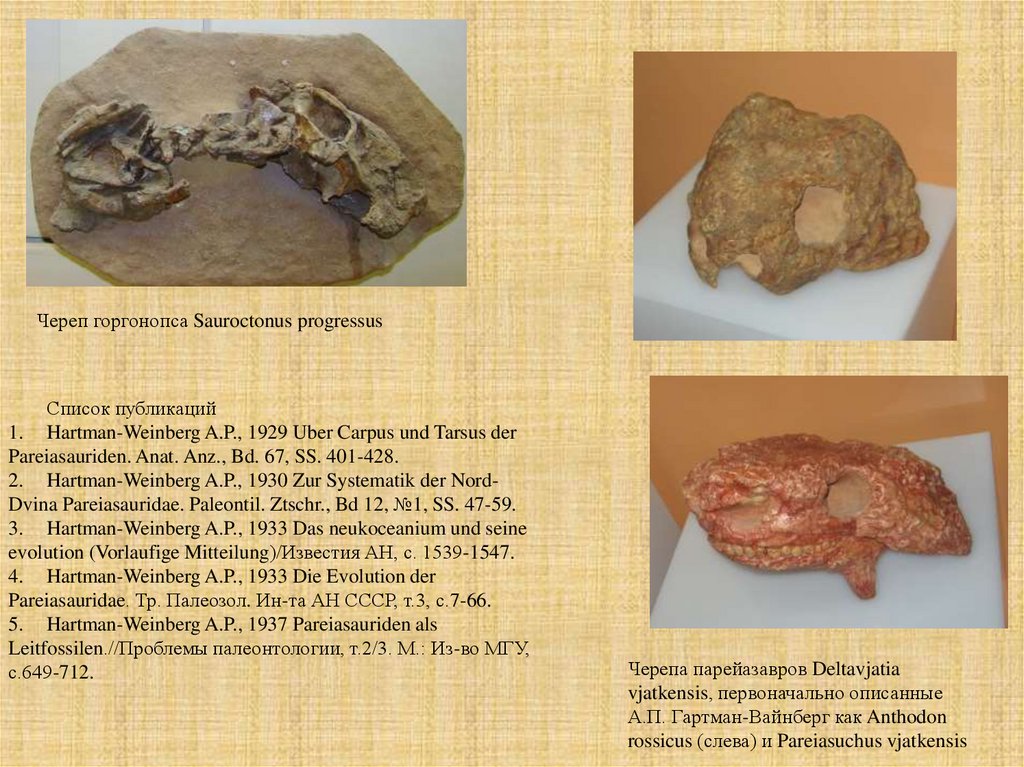

Череп горгонопса Sauroctonus progressusСписок публикаций

1. Hartman-Weinberg A.P., 1929 Uber Carpus und Tarsus der

Pareiasauriden. Anat. Anz., Bd. 67, SS. 401-428.

2. Hartman-Weinberg A.P., 1930 Zur Systematik der NordDvina Pareiasauridae. Paleontil. Ztschr., Bd 12, №1, SS. 47-59.

3. Hartman-Weinberg A.P., 1933 Das neukoceanium und seine

evolution (Vorlaufige Mitteilung)/Известия АН, с. 1539-1547.

4. Hartman-Weinberg A.P., 1933 Die Evolution der

Pareiasauridae. Тр. Палеозол. Ин-та АН СССР, т.3, с.7-66.

5. Hartman-Weinberg A.P., 1937 Pareiasauriden als

Leitfossilen.//Проблемы палеонтологии, т.2/3. М.: Из-во МГУ,

с.649-712.

Черепа парейазавров Deltavjatia

vjatkensis, первоначально описанные

А.П. Гартман-Вайнберг как Anthodon

rossicus (слева) и Pareiasuchus vjatkensis

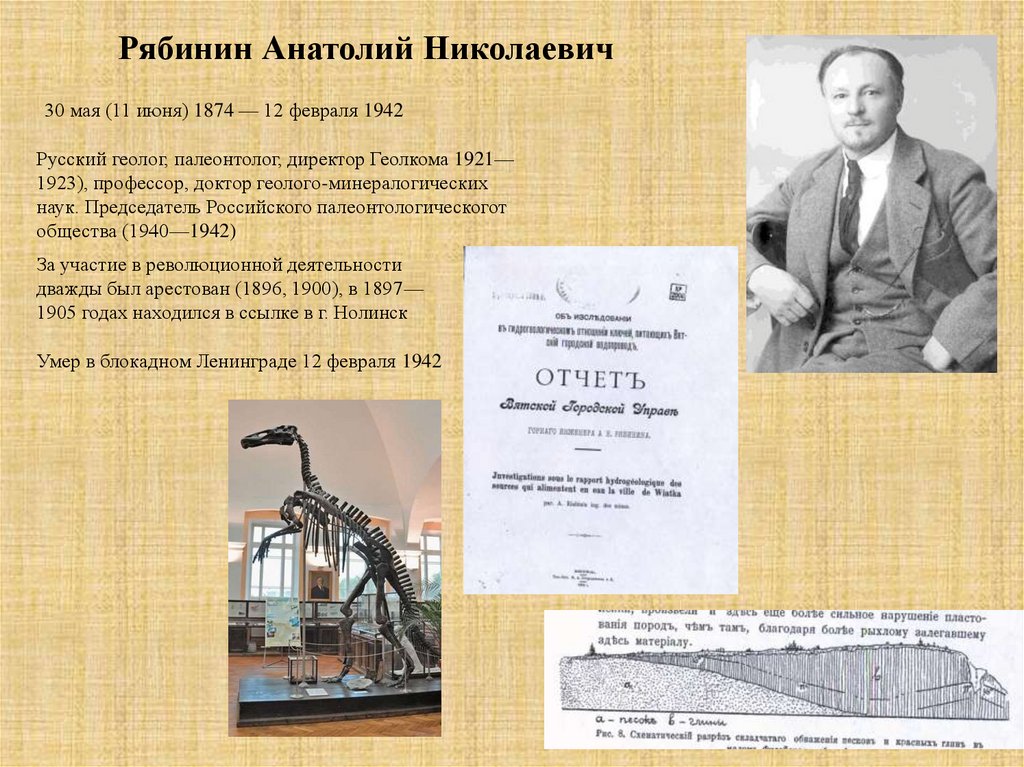

41. Рябинин Анатолий Николаевич

30 мая (11 июня) 1874 — 12 февраля 1942Русский геолог, палеонтолог, директор Геолкома 1921—

1923), профессор, доктор геолого-минералогических

наук. Председатель Российского палеонтологическогот

общества (1940—1942)

За участие в революционной деятельности

дважды был арестован (1896, 1900), в 1897—

1905 годах находился в ссылке в г. Нолинск

Умер в блокадном Ленинграде 12 февраля 1942

42.

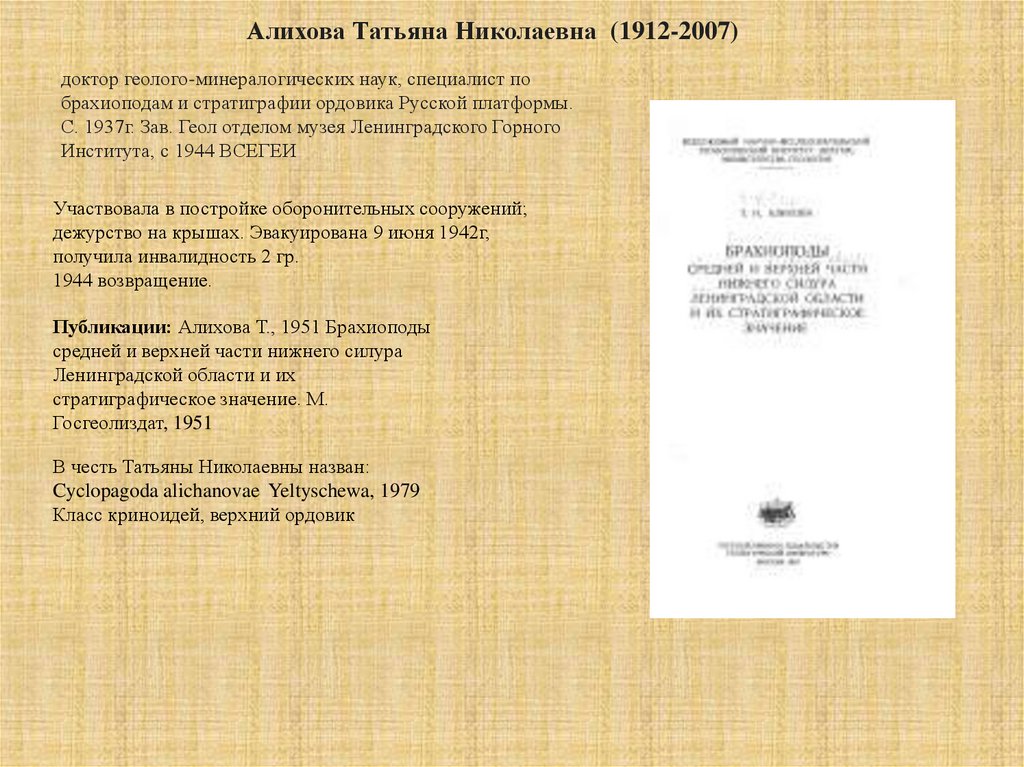

Алихова Татьяна Николаевна (1912-2007)доктор геолого-минералогических наук, специалист по

брахиоподам и стратиграфии ордовика Русской платформы.

С. 1937г. Зав. Геол отделом музея Ленинградского Горного

Института, с 1944 ВСЕГЕИ

Участвовала в постройке оборонительных сооружений;

дежурство на крышах. Эвакуирована 9 июня 1942г,

получила инвалидность 2 гр.

1944 возвращение.

Публикации: Алихова Т., 1951 Брахиоподы

средней и верхней части нижнего силура

Ленинградской области и их

стратиграфическое значение. М.

Госгеолиздат, 1951

В честь Татьяны Николаевны назван:

Cyclopagoda alichanovae Yeltyschewa, 1979

Класс криноидей, верхний ордовик

43.

Асаткин Борис Павлович (1912-1942)Геолог-съемщик, кандидат г.м наук. специалист по региональной геологии

Ленинградской области.

Специалист по губкам ордовика Ленинградской области

Доцент каф. Региональной геологии Ленинградского горного и-нта. С июня до

ноября 1941 зам. Дир. По научной части ЦНИГР музея им. Чернышева

В музее им. Чернышева обрабатывал палеонтологическую

коллекцию по Юго Западу Сибирской платфоры, собранную в 18771924 гг.

Выделяет новый род беззамковых брахиопод Angarella (семейство

Granidae), ордовик Сибирской платформы

В апреле 1942 г, вместе с Горным Институтом

эвакуирован в Ташкент. Умер от истощения 30 апреля

1942 в Пятигорске

В честь Бориса Павловича названы

• Gdowia assatkini Janischewsky, 1948 - подтип

трилобитообразных, кембрий европейской части СССР.

•Opikina dorsata assatkini Alichova, 1949 - класс

замковых брахиопод, ордовик

Angarella jaworowskii Asatkin, Красноярский край

https://www.ammonit.ru/foto/28547.htm

44.

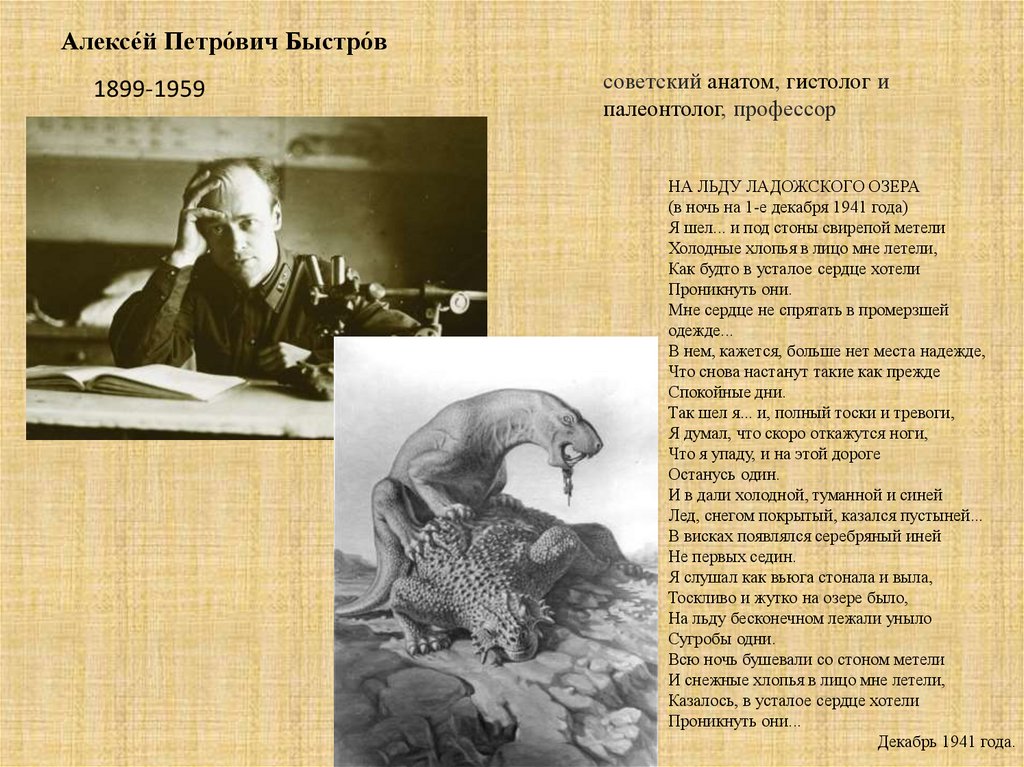

Алексе́й Петро́вич Быстро́в1899-1959

советский анатом, гистолог и

палеонтолог, профессор

НА ЛЬДУ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА

(в ночь на 1-е декабря 1941 года)

Я шел... и под стоны свирепой метели

Холодные хлопья в лицо мне летели,

Как будто в усталое сердце хотели

Проникнуть они.

Мне сердце не спрятать в промерзшей

одежде...

В нем, кажется, больше нет места надежде,

Что снова настанут такие как прежде

Спокойные дни.

Так шел я... и, полный тоски и тревоги,

Я думал, что скоро откажутся ноги,

Что я упаду, и на этой дороге

Останусь один.

И в дали холодной, туманной и синей

Лед, снегом покрытый, казался пустыней...

В висках появлялся серебряный иней

Не первых седин.

Я слушал как вьюга стонала и выла,

Тоскливо и жутко на озере было,

На льду бесконечном лежали уныло

Сугробы одни.

Всю ночь бушевали со стоном метели

И снежные хлопья в лицо мне летели,

Казалось, в усталое сердце хотели

Проникнуть они...

Декабрь 1941 года.

45.

Урок анатомии на первом курсе. Рисунок курсантапервого отделения третьего взвода первой роты

Ю.Г. Жарова Военно-морской медицинской

академии, выпуск 1945 года.

(http://zaltsmangl.ru/memory.html)

Здание по адресу ул. Ленина, д. 104, где во время Великой

Отечественной войны размещались кафедры нормальной

анатомии и патологической анатомии Военно-морской

медицинской академии. В этом здании А.П. Быстров

обработал коллекцию из 2500 черепов, которой гордилась

академия, и выполнил ряд работ по колатеральному

кровообращению. В данный момент в здании располагается

Кировский филиал Московской финансово-юридической

академии

История

История