Похожие презентации:

Краткое описание строения и функционирования нервной системы

1. Краткое описание строения и функционирования нервной системы

2.

Известно, что вес мозга человека варьирует от 1,5 до 1,8 кг;таким образом, даже в норме разница в весе мозга составляет

около 300 г.

Еще больший диапазон в весе мозга обнаружен у выдающихся

деятелей мировой культуры.

Например, вес мозга французского писателя А. Франса

составлял около 900 г, тогда как у И.С. Тургенева он был 2 кг

400 г. По некоторым данным, у известного французского

естествоиспытателя Л. Пастера было только одно (левое)

полушарие мозга, на месте второго имелись лишь

зародышевые пузыри.

Это свидетельствует о том, что не только вес мозга

предопределяет качество психической активности человека.

3.

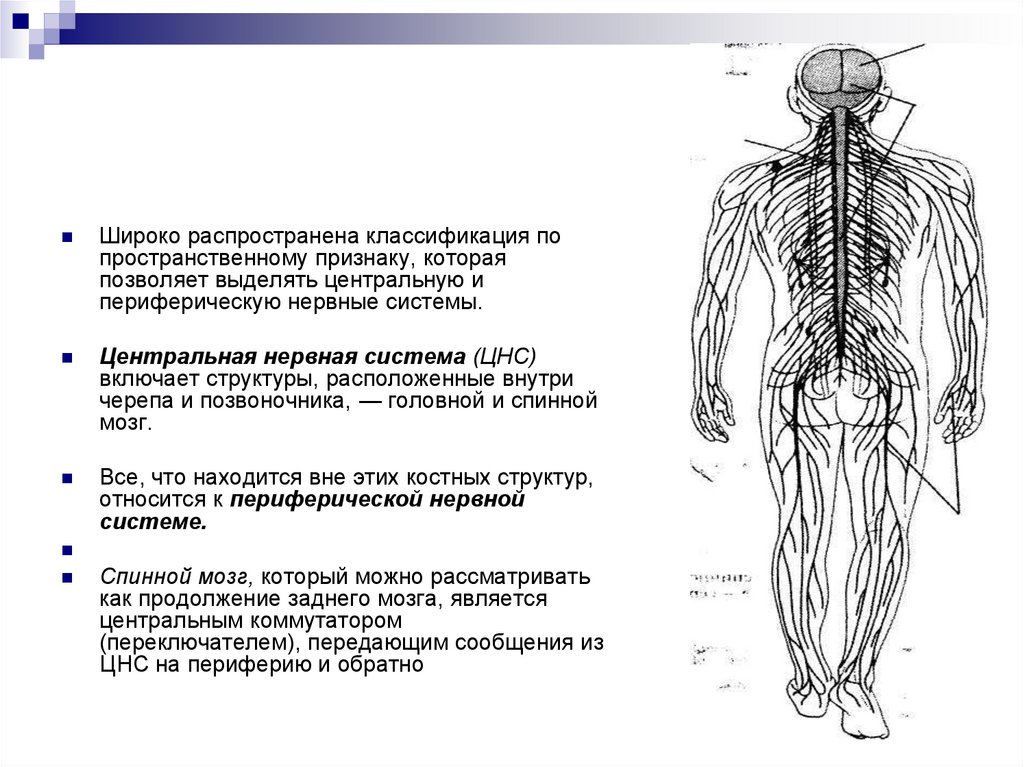

Широко распространена классификация попространственному признаку, которая

позволяет выделять центральную и

периферическую нервные системы.

Центральная нервная система (ЦНС)

включает структуры, расположенные внутри

черепа и позвоночника, — головной и спинной

мозг.

Все, что находится вне этих костных структур,

относится к периферической нервной

системе.

Спинной мозг, который можно рассматривать

как продолжение заднего мозга, является

центральным коммутатором

(переключателем), передающим сообщения из

ЦНС на периферию и обратно

4.

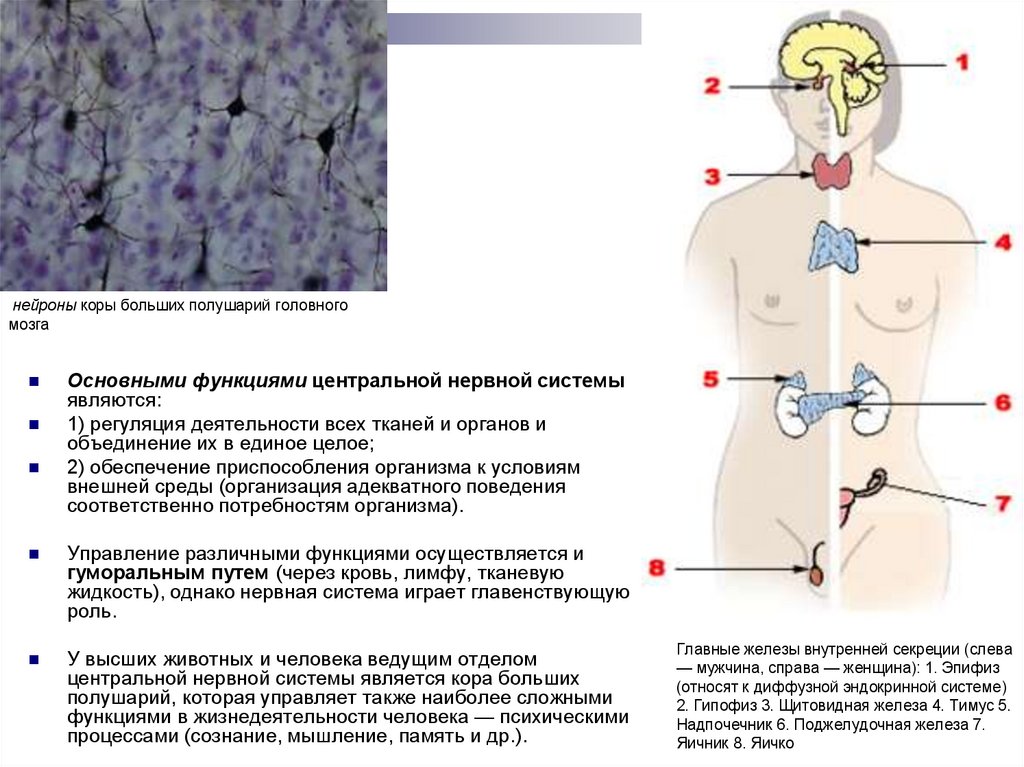

нейроны коры больших полушарий головногомозга

Основными функциями центральной нервной системы

являются:

1) регуляция деятельности всех тканей и органов и

объединение их в единое целое;

2) обеспечение приспособления организма к условиям

внешней среды (организация адекватного поведения

соответственно потребностям организма).

Управление различными функциями осуществляется и

гуморальным путем (через кровь, лимфу, тканевую

жидкость), однако нервная система играет главенствующую

роль.

У высших животных и человека ведущим отделом

центральной нервной системы является кора больших

полушарий, которая управляет также наиболее сложными

функциями в жизнедеятельности человека — психическими

процессами (сознание, мышление, память и др.).

Главные железы внутренней секреции (слева

— мужчина, справа — женщина): 1. Эпифиз

(относят к диффузной эндокринной системе)

2. Гипофиз 3. Щитовидная железа 4. Тимус 5.

Надпочечник 6. Поджелудочная железа 7.

Яичник 8. Яичко

5.

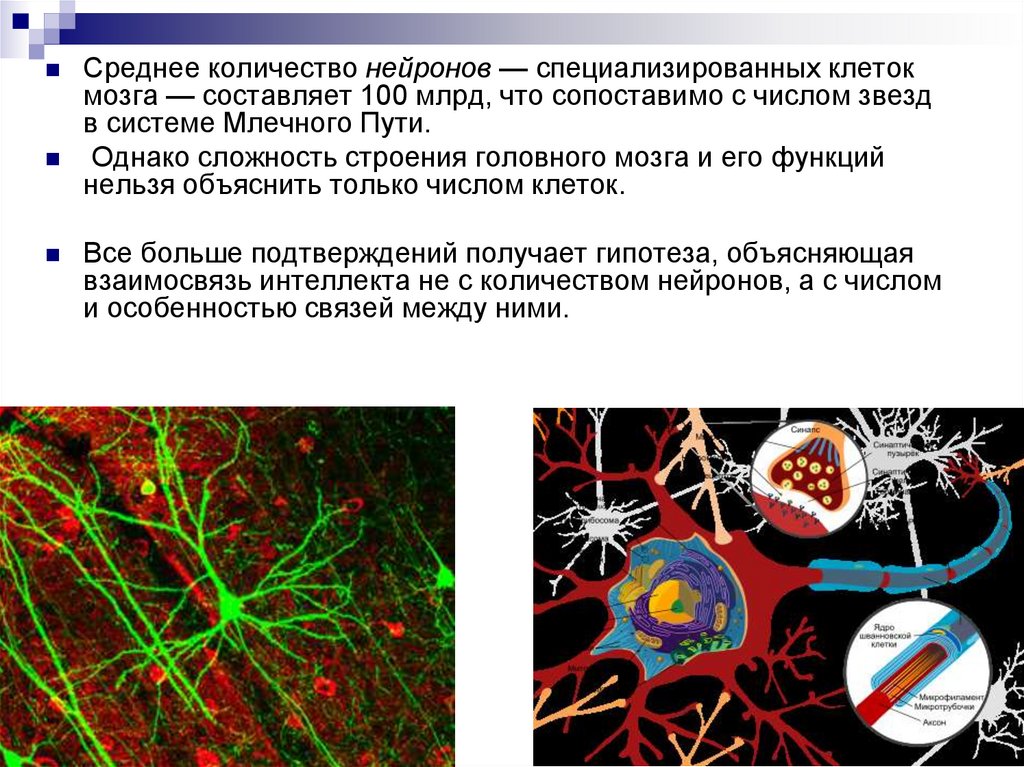

Среднее количество нейронов — специализированных клетокмозга — составляет 100 млрд, что сопоставимо с числом звезд

в системе Млечного Пути.

Однако сложность строения головного мозга и его функций

нельзя объяснить только числом клеток.

Все больше подтверждений получает гипотеза, объясняющая

взаимосвязь интеллекта не с количеством нейронов, а с числом

и особенностью связей между ними.

6.

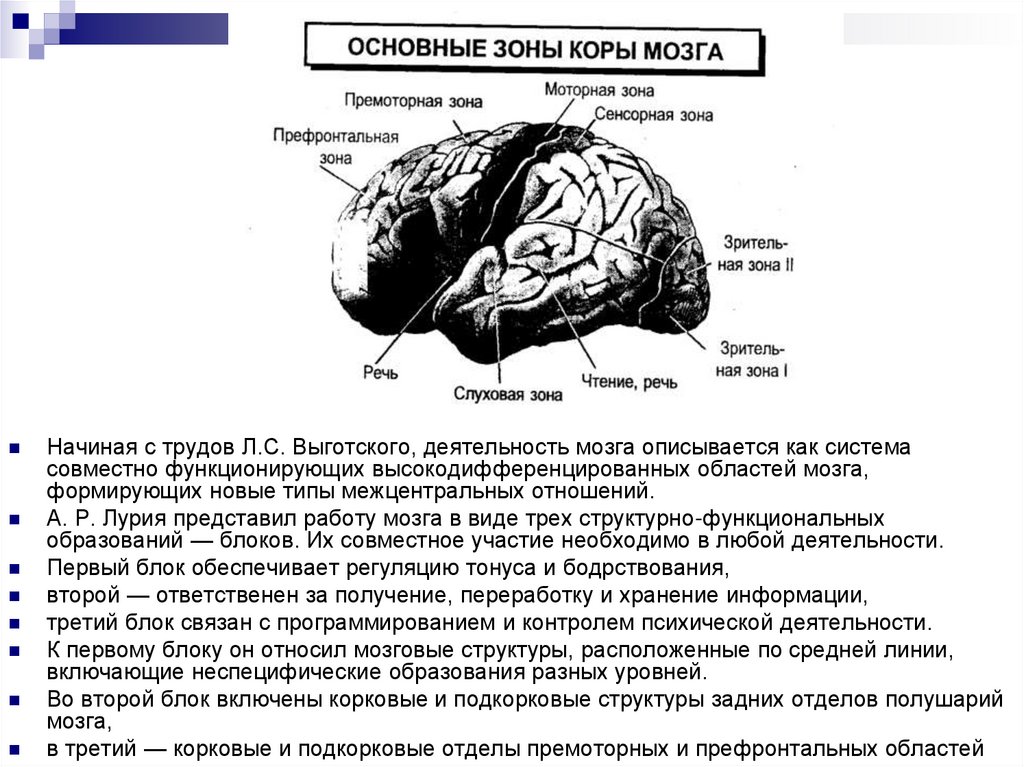

Начиная с трудов Л.С. Выготского, деятельность мозга описывается как системасовместно функционирующих высокодифференцированных областей мозга,

формирующих новые типы межцентральных отношений.

А. Р. Лурия представил работу мозга в виде трех структурно-функциональных

образований — блоков. Их совместное участие необходимо в любой деятельности.

Первый блок обеспечивает регуляцию тонуса и бодрствования,

второй — ответственен за получение, переработку и хранение информации,

третий блок связан с программированием и контролем психической деятельности.

К первому блоку он относил мозговые структуры, расположенные по средней линии,

включающие неспецифические образования разных уровней.

Во второй блок включены корковые и подкорковые структуры задних отделов полушарий

мозга,

в третий — корковые и подкорковые отделы премоторных и префронтальных областей

7.

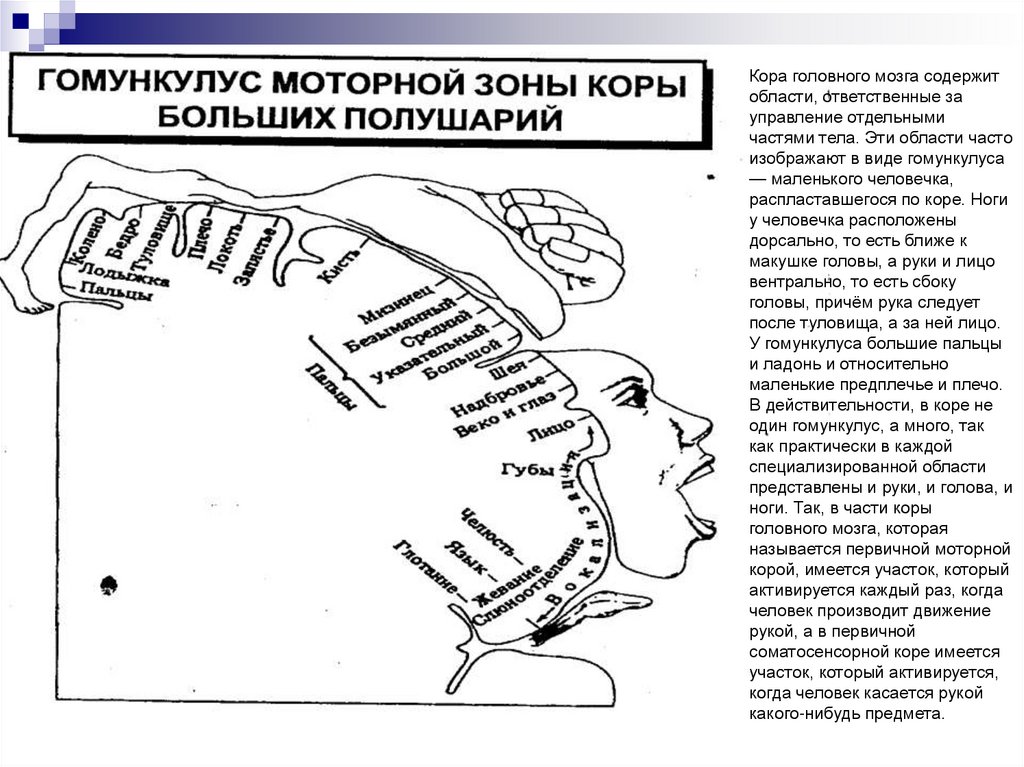

Кора головного мозга содержитобласти, ответственные за

управление отдельными

частями тела. Эти области часто

изображают в виде гомункулуса

— маленького человечка,

распластавшегося по коре. Ноги

у человечка расположены

дорсально, то есть ближе к

макушке головы, а руки и лицо

вентрально, то есть сбоку

головы, причём рука следует

после туловища, а за ней лицо.

У гомункулуса большие пальцы

и ладонь и относительно

маленькие предплечье и плечо.

В действительности, в коре не

один гомункулус, а много, так

как практически в каждой

специализированной области

представлены и руки, и голова, и

ноги. Так, в части коры

головного мозга, которая

называется первичной моторной

корой, имеется участок, который

активируется каждый раз, когда

человек производит движение

рукой, а в первичной

соматосенсорной коре имеется

участок, который активируется,

когда человек касается рукой

какого-нибудь предмета.

8.

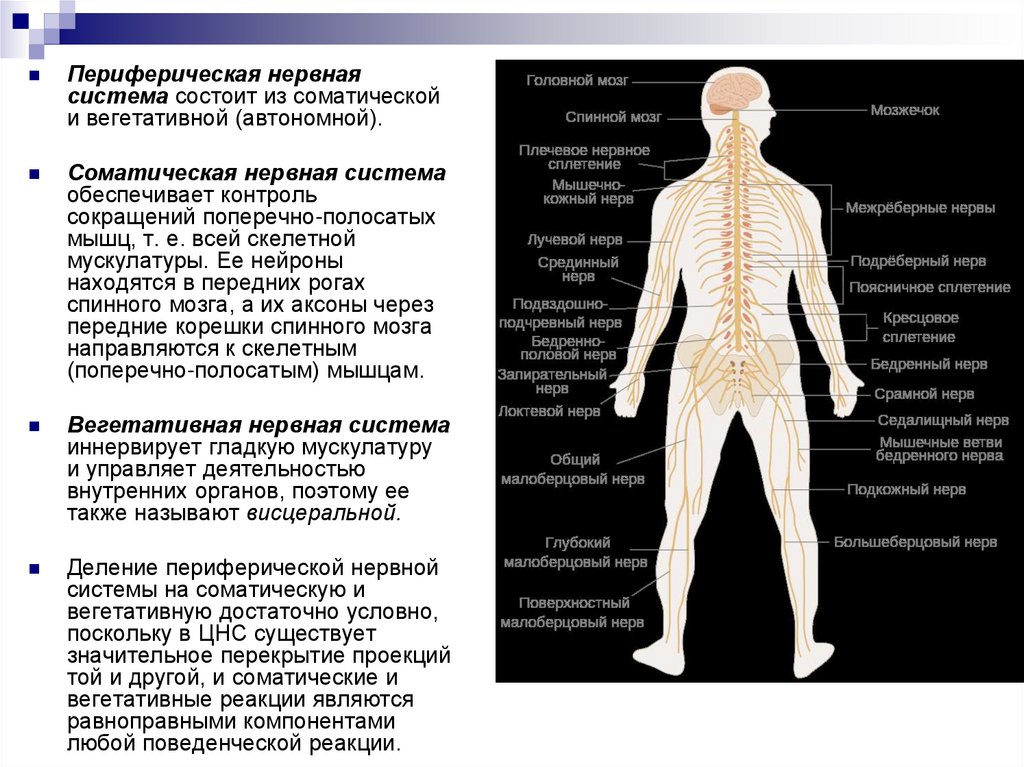

Периферическая нервнаясистема состоит из соматической

и вегетативной (автономной).

Соматическая нервная система

обеспечивает контроль

сокращений поперечно-полосатых

мышц, т. е. всей скелетной

мускулатуры. Ее нейроны

находятся в передних рогах

спинного мозга, а их аксоны через

передние корешки спинного мозга

направляются к скелетным

(поперечно-полосатым) мышцам.

Вегетативная нервная система

иннервирует гладкую мускулатуру

и управляет деятельностью

внутренних органов, поэтому ее

также называют висцеральной.

Деление периферической нервной

системы на соматическую и

вегетативную достаточно условно,

поскольку в ЦНС существует

значительное перекрытие проекций

той и другой, и соматические и

вегетативные реакции являются

равноправными компонентами

любой поведенческой реакции.

9.

10.

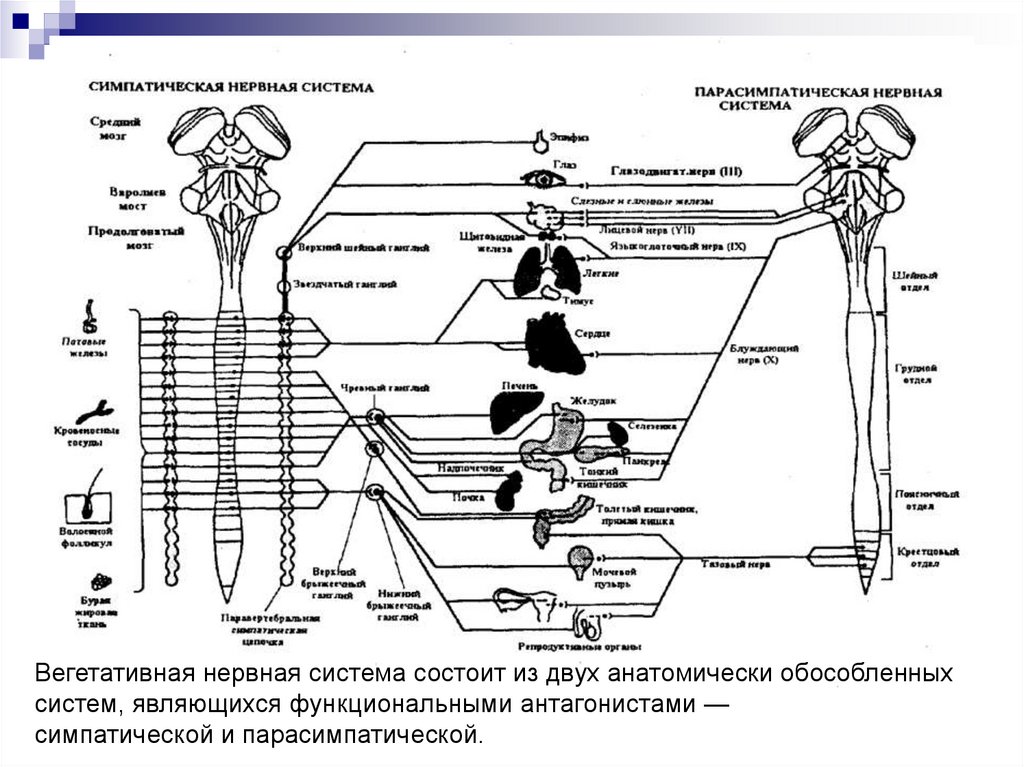

Вегетативная нервная система состоит из двух анатомически обособленныхсистем, являющихся функциональными антагонистами —

симпатической и парасимпатической.

11.

Результаты активности этих двух систем во многомпротивоположны.

Если основная функция симпатической нервной системы

состоит в мобилизации организма на борьбу или бегство, то

парасимпатическая нервная система преимущественно

обеспечивает поддержание гомеостаза.

Активация симпатической нервной системы лежит в основе

поведения человека, рвущегося в бой.

Возбуждение парасимпатической нервной системы

обеспечивает пищеварение у человека, лежащего на диване

после сытного обеда

12.

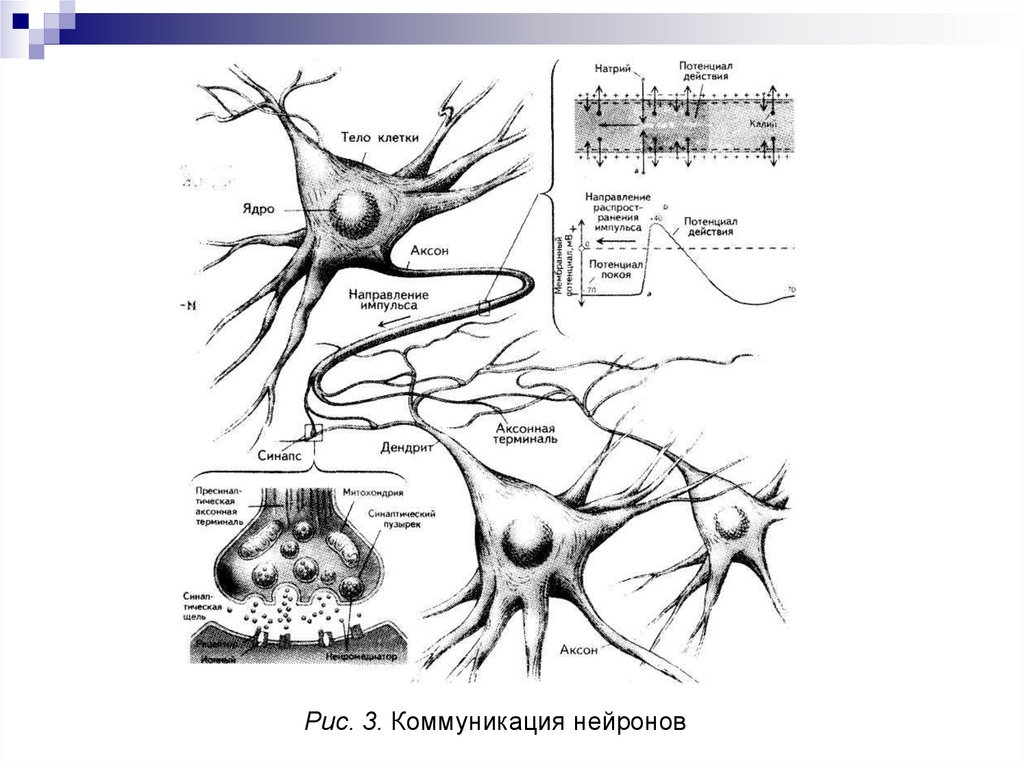

Рис. 3. Коммуникация нейронов13.

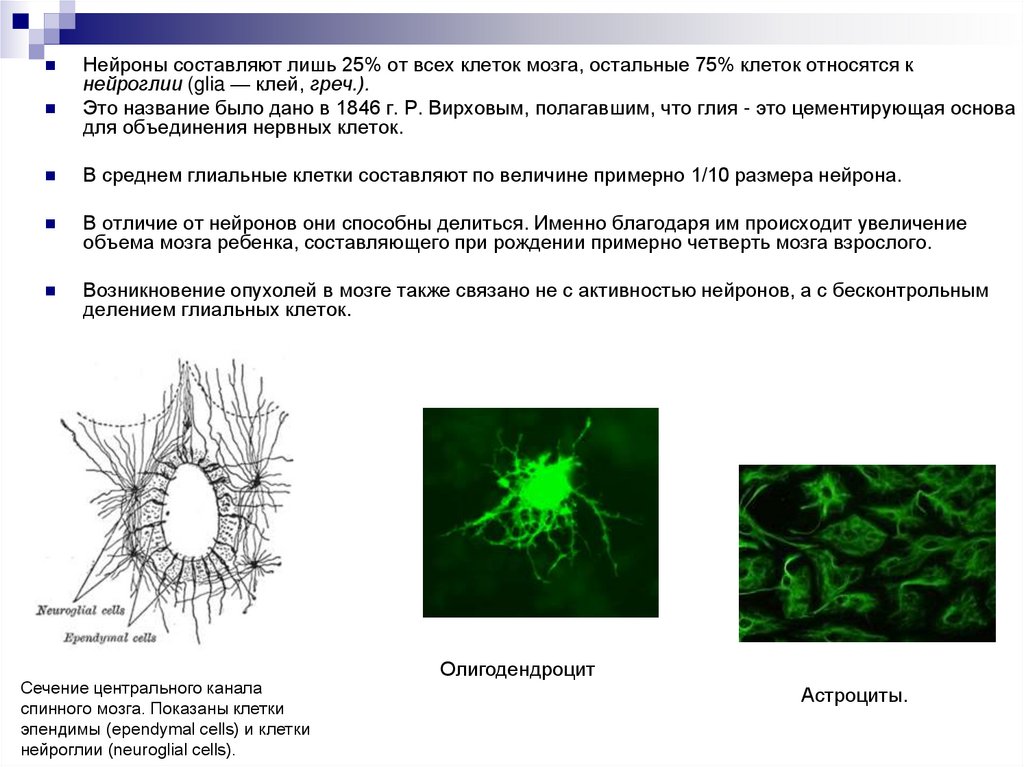

Нейроны составляют лишь 25% от всех клеток мозга, остальные 75% клеток относятся кнейроглии (glia — клей, греч.).

Это название было дано в 1846 г. Р. Вирховым, полагавшим, что глия - это цементирующая основа

для объединения нервных клеток.

В среднем глиальные клетки составляют по величине примерно 1/10 размера нейрона.

В отличие от нейронов они способны делиться. Именно благодаря им происходит увеличение

объема мозга ребенка, составляющего при рождении примерно четверть мозга взрослого.

Возникновение опухолей в мозге также связано не с активностью нейронов, а с бесконтрольным

делением глиальных клеток.

Сечение центрального канала

спинного мозга. Показаны клетки

эпендимы (ependymal cells) и клетки

нейроглии (neuroglial cells).

Олигодендроцит

Астроциты.

14. Координация деятельности центральной нервной системы

Иррадиация и концентрация нервных процессовПроцесс иррадиации играет положительную роль при формировании новых реакций

организма (ориентировочных реакций, условных рефлексов). Активация большого

количества различных нервных центров позволяет отобрать из их числа наиболее нужные

для последующей деятельности, т. е. совершенствовать ответные действия организма.

Благодаря иррадиации возбуждения между различными нервными центрами возникают

новые функциональные связи — условные рефлексы. На этой основе возможно, например,

формирование новых двигательных навыков.

Вместе с тем иррадиация возбуждения может оказать и отрицательное воздействие на

состояние и поведение организма. Так, иррадиация возбуждения в центральной нервной

системе нарушает тонкие взаимоотношения, сложившиеся между процессами возбуждения

и торможения в нервных центрах, и приводит к расстройству двигательной деятельности.

Торможение в центральной нервной системе

Тормозные процессы — необходимый компонент в координации нервной деятельности.

Во-первых, процесс торможения ограничивает иррадиацию возбуждения, чем

способствует его концентрации в необходимых участках нервной системы.

Во-вторых, возникая в одних нервных центрах параллельно с возбуждением других

нервных центров, процесс торможения тем самым выключает деятельность ненужных в

данный момент органов, осуществляя координационную функцию.

В-третьих, развитие торможения в нервных центрах предохраняет их от чрезмерного

перенапряжения при работе, т. е. играет охранительную роль.

15.

Доминанта. Активность нервных центров непостоянна, и преобладание активности однихиз них над активностью других вызывает заметные перестройки в процессах координации

рефлекторных реакций.

«у кого что болит, тот о том и говорит», «голодной куме все пирог на уме»

В 1923 г. А. А. Ухтомский сформулировал принцип доминанты как рабочий принцип

деятельности нервных центров.

Термином доминанта был обозначен господствующий очаг возбуждения в

центральной нервной системе, определяющий текущую деятельность

организма.

Основные черты, доминанты следующие:

1) повышенная возбудимость нервных центров,

2) стойкость возбуждения во времени,

3) способность к суммации посторонних раздражении и

4) инерция доминанты.

Доминирующий (господствующий) очаг может возникнуть лишь при определенном

функциональном состоянии нервных центров. Одним из условий его образования является

повышенный уровень возбудимости нервных клеток, который обусловливается

различными гуморальными и нервными влияниями (длительными афферентными

импульсациями, гормональными перестройками в организме, воздействиями

фармакологических веществ, сознательным управлением нервной деятельностью у

человека и пр.).

16.

Важным свойством доминанты является инерция. Однажды возникшаядоминанта может длительное время поддерживаться и после удаления

первоначального стимула, например при осуществлении цепных двигательных

рефлексов.

Инерция выражается также в том, что доминанта может надолго сохраняться

как следовое состояние (потенциальная доминанта). При возобновлении

прежнего состояния или прежней внешней ситуации доминанта может

возникнуть снова.

В организме спортсмена условнорефлекторно в предстартовом состоянии

активизируются все те нервные центры, которые входили в рабочую систему во

время предыдущих тренировок. Это проявляется в усилении всего комплекса

функций, связанных с мышечной работой: центральных, мышечных,

выделительных, сосудистых и др. Мысленное выполнение физических

упражнений также воспроизводит (актуализирует) доминирующую систему

центров, что обеспечивает тренирующий эффект представления движений и

является основой так называемой идеомоторной тренировки.

В норме в нервной системе редко отсутствуют какие-либо доминанты.

Бездоминантное состояние — это очень слабое возбуждение, разлитое

более или менее равномерно по различным нервным центрам. Сходное

состояние возникает у спортсменов в процессе полного расслабления, при

аутогенной тренировке. Путем такого расслабления добиваются устранения

мощных рабочих доминант и восстановления работоспособности нервных

центров.

17.

Как фактор поведения доминанта связана с высшей нервнойдеятельностью, с психологией человека.

Доминанта является физиологической основой акта внимания.

Она определяет характер восприятия раздражении из внешней среды,

делая его односторонним, но зато более целеустремленным.

При наличии доминанты многие влияния внешней среды остаются вне

внимания, но зато более интенсивно улавливаются и анализируются

те, которые особенно интересуют человека.

Доминанта — мощный фактор отбора биологически и социально

наиболее значимых раздражении.

Биология

Биология