Похожие презентации:

Студент как субъект ОД

1. Студент как субъект ОД

Чупахина И.А., доцент каф. педагогики СФ МГПУirchupakhina@yandex.ru

2. Основные понятия-категории педагогики

• Образование — это индивидуальная культураразличных видов деятельности и общения

человека, которой он овладевает на основе

целенаправленной и целостной системы обучения

и воспитания, которая на определенных этапах

своего развития переходит в самообразование.

3. Основные понятия-категории педагогики

• Воспитание—

это один из

видов

человеческой

деятельности,

которая

преимущественно

осуществляется в

ситуациях педагогического

взаимодействия воспитателя

с

воспитанником

при управлении

учебной, игровой, трудовой и

другими

видами

деятельности

и

общения

воспитанника

с

целью

развития его

личности или отдельных личностных качеств,

включая

и

развитие его способностей

к

самовоспитанию.

4. Основные понятия-категории педагогики

• Обучение— это два взаимно обусловленных

вида деятельности (преподавание —

деятельность преподавателя и

учение

—

деятельность студентов),

направленные на

решение учебных задач

(проблем),

в

результате

которых студенты овладевают

знаниями,умениями,

навыками предметной

деятельности и

развивают

свои личностные

качества, в

том числе

и

способности к

самообучению.

5. Основные понятия-категории педагогики

Социализация личности — это процесс и

результат двух взаимно дополняющих видов

деятельности

социального

воспитания

и

социального обучения с целью овладения

социально-ролевыми

функциями

жизнедеятельности личности и ее самореализации

в социуме.

6. Основные понятия-категории педагогики

• Развитие—

необратимое,

направленное,

закономерное изменение материальных и

идеальных объектов. Только одновременное

наличие всех трех указанных свойств выделяет

процессы развития среди других изменений.

7. Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

• Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов;

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями,

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся

мотивации получения образования в течение всей жизни;

8. Основные понятия-категории педагогики

• Развитие педагогической (образовательновоспитательной) системы — это процесс ирезультат целенаправленного позитивного

изменения системы, наиболее общей

закономерностью которой является ее переход из

состояния развития в саморазвитие.

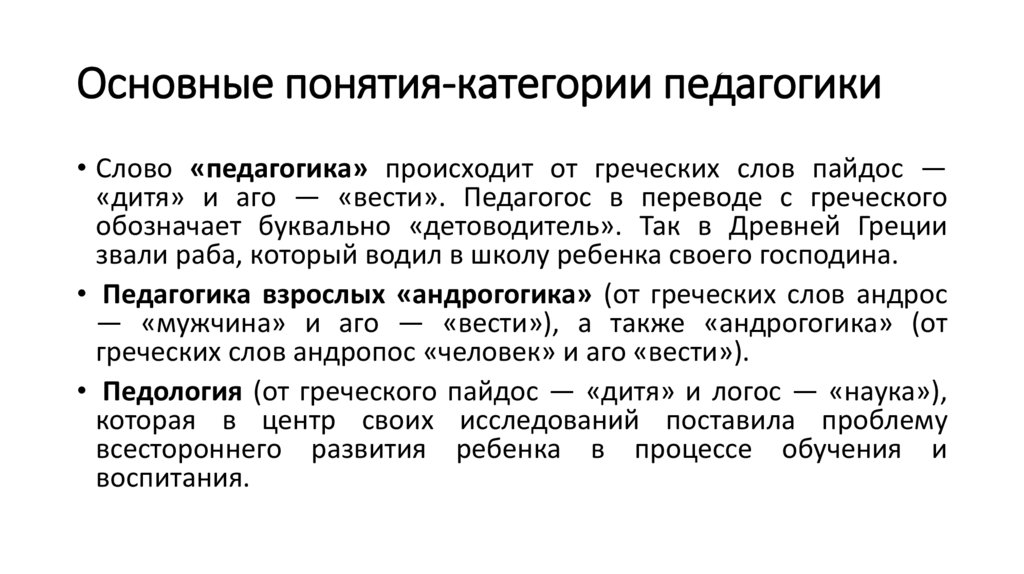

9. Основные понятия-категории педагогики

• Слово «педагогика» происходит от греческих слов пайдос —«дитя» и аго — «вести». Педагогос в переводе с греческого

обозначает буквально «детоводитель». Так в Древней Греции

звали раба, который водил в школу ребенка своего господина.

• Педагогика взрослых «андрогогика» (от греческих слов андрос

— «мужчина» и аго — «вести»), а также «андрогогика» (от

греческих слов андропос «человек» и аго «вести»).

• Педология (от греческого пайдос — «дитя» и логос — «наука»),

которая в центр своих исследований поставила проблему

всестороннего развития ребенка в процессе обучения и

воспитания.

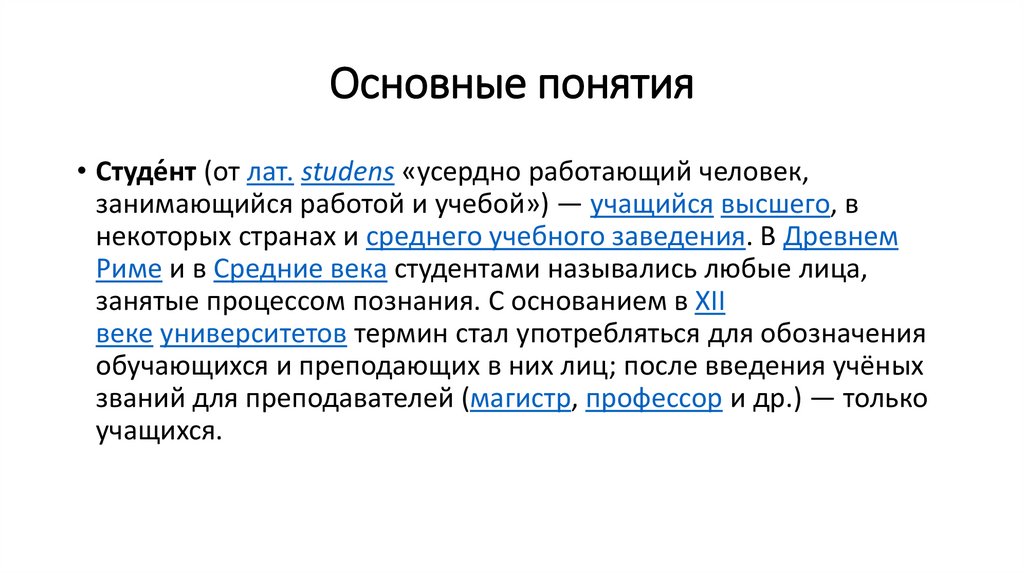

10. Основные понятия

• Студе́нт (от лат. studens «усердно работающий человек,занимающийся работой и учебой») — учащийся высшего, в

некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем

Риме и в Средние века студентами назывались любые лица,

занятые процессом познания. С основанием в XII

веке университетов термин стал употребляться для обозначения

обучающихся и преподающих в них лиц; после введения учёных

званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) — только

учащихся.

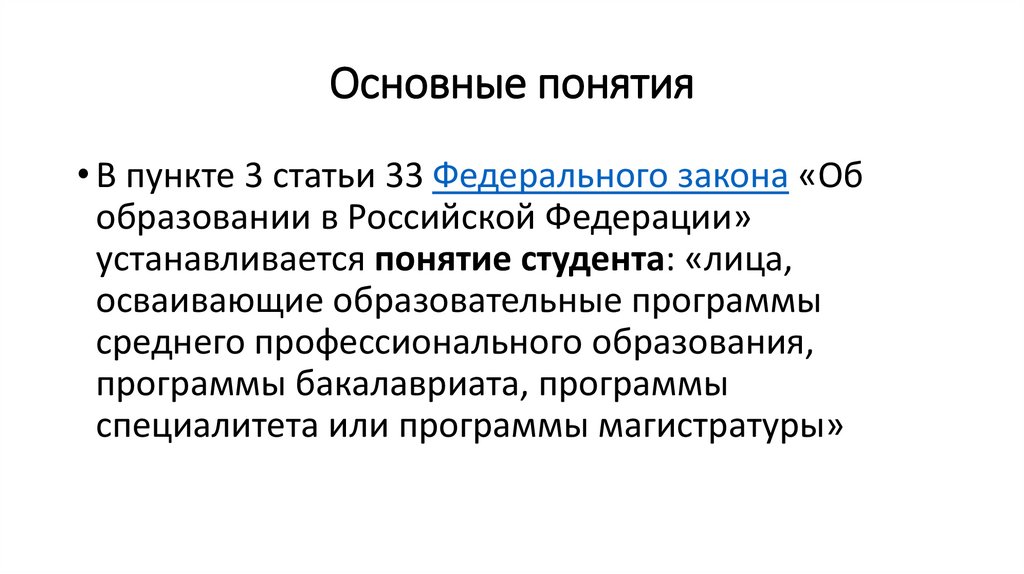

11. Основные понятия

• В пункте 3 статьи 33 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации»

устанавливается понятие студента: «лица,

осваивающие образовательные программы

среднего профессионального образования,

программы бакалавриата, программы

специалитета или программы магистратуры»

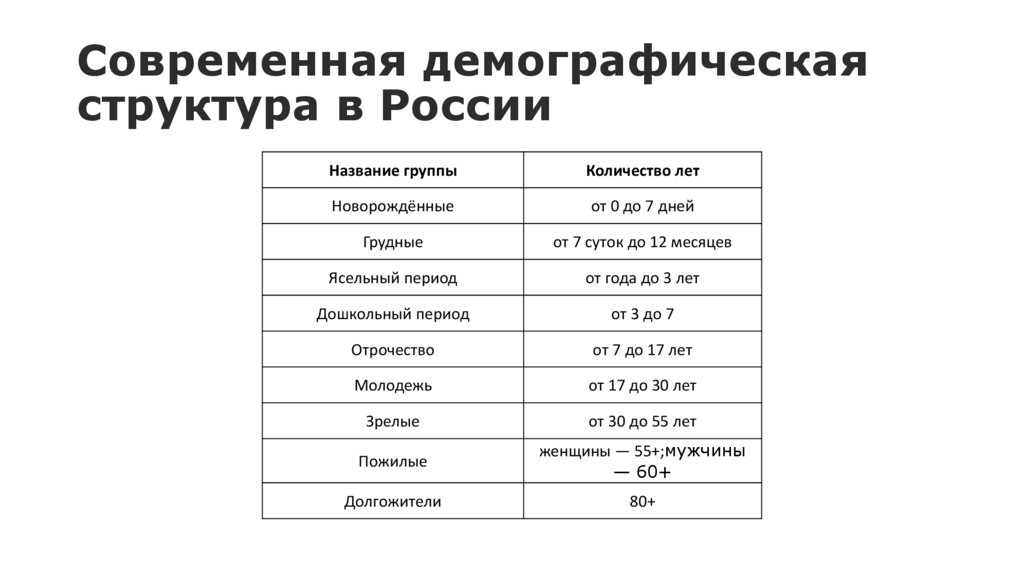

12. Современная демографическая структура в России

Название группыКоличество лет

Новорождённые

от 0 до 7 дней

Грудные

от 7 суток до 12 месяцев

Ясельный период

от года до 3 лет

Дошкольный период

от 3 до 7

Отрочество

от 7 до 17 лет

Молодежь

от 17 до 30 лет

Зрелые

от 30 до 55 лет

Пожилые

женщины — 55+;мужчины

— 60+

Долгожители

80+

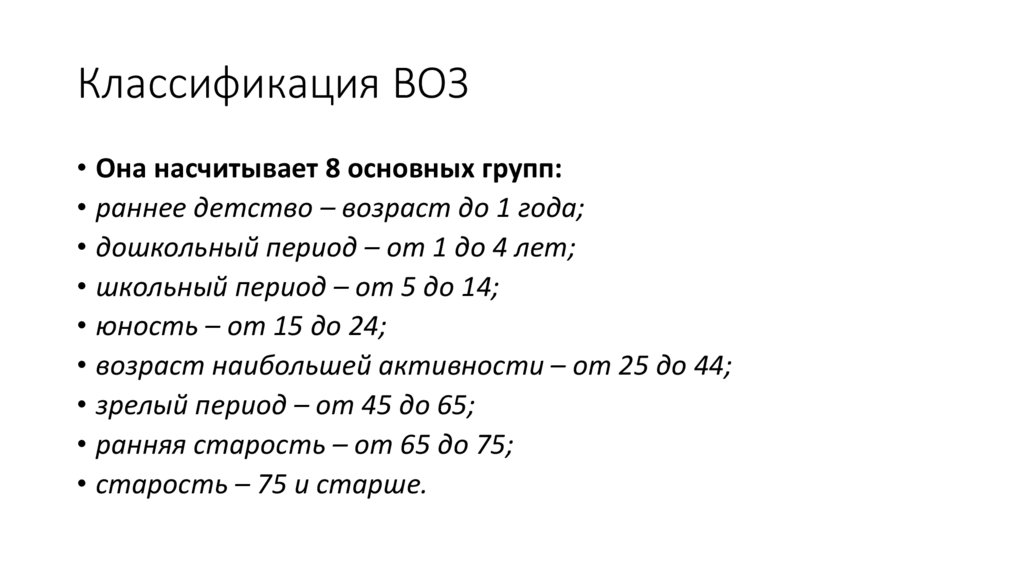

13. Классификация ВОЗ

• Она насчитывает 8 основных групп:• раннее детство – возраст до 1 года;

• дошкольный период – от 1 до 4 лет;

• школьный период – от 5 до 14;

• юность – от 15 до 24;

• возраст наибольшей активности – от 25 до 44;

• зрелый период – от 45 до 65;

• ранняя старость – от 65 до 75;

• старость – 75 и старше.

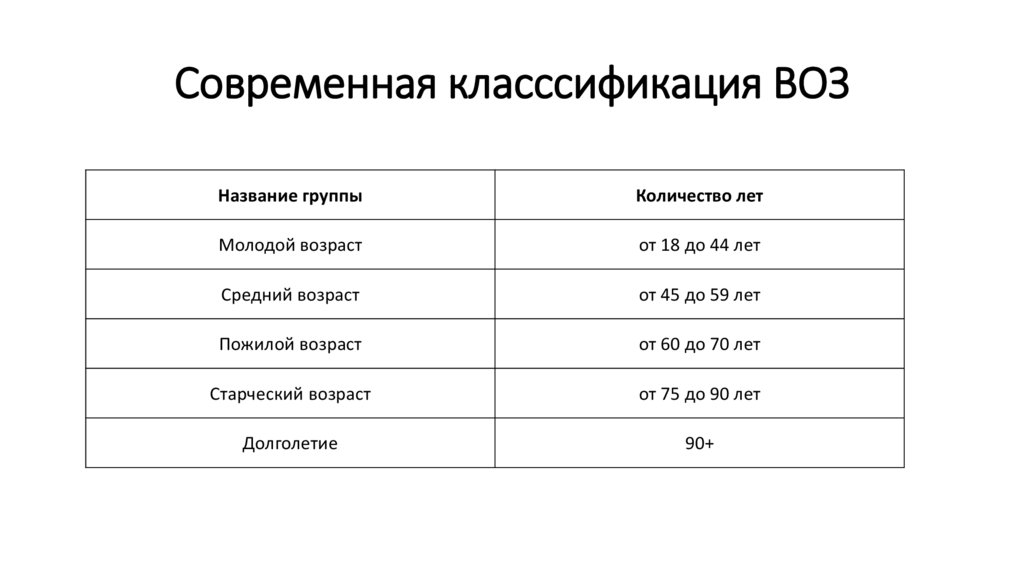

14. Современная класссификация ВОЗ

Название группыКоличество лет

Молодой возраст

от 18 до 44 лет

Средний возраст

от 45 до 59 лет

Пожилой возраст

от 60 до 70 лет

Старческий возраст

от 75 до 90 лет

Долголетие

90+

15.

• К 18 годам формирование скелета и мышечной системы полностьюзавершается, и они достигают уровня зрелости. Ростовые

процессы и наращивание функциональных резервов продолжаются

до 25лет.

• Юношеский возраст, являясь переходным к зрелости, несет в себе в

полной мере черты предыдущего, хотя в физиологическом плане

является менее экстремальным, чем подростковый. По-прежнему

гиперсексуальность остается доминирующей чертой. В этом

периоде, особенно к его завершению, половое созревание достигает

пика. Одновременно в регуляторных процессах усиливается

тенденция к установлению баланса нервной и гормональной систем

и его стабилизации.

16.

• Память: запоминание, хранение и воспроизведение продолжаютулучшаться до 20—25 лет. Затем процессы стабилизируются,

оставаясь практически без изменений до 40—45 лет.

17.

• Умственное развитие в юношеский период достигает наивысших вершин.Это обусловлено достаточно высокой зрелостью нервных структур,

ответственных за мыслительную деятельность, и совершенствованием

механизмов ее регуляции. К началу периода ранней юности полностью

развиваются основные мыслительные функции — восприятие, внимание,

память, мотивации и эмоции. Достигают зрелости гибкие механизмы

конкретных форм взаимодействия организма с окружающей средой —

первая сигнальная система действительности (конкретное мышление). К

концу юношеского периода завершается созревание структур коры больших

полушарий и ее функций (третичные зоны лобных отделов),

обусловливающих гибкие механизмы абстрактного взаимодействия

организма с окружающей средой. Иначе говоря, заканчивается созревание

второй сигнальной системы (абстрактного мышления), и создаются

оптимальные условия для дальнейшего ее совершенствования.

18.

• К концу периода ранней юности завершается созревание всехжизненно важных систем — крови, кровообращения, дыхания,

пищеварения и выделения. Одновременно происходят

стабилизация и совершенствование нервно-гуморальных

механизмов регуляции вегетативных функций. Единственным

«слабым звеном» в созревании вегетативной сферы является

некоторое отставание и дисгармония в развитии органов

кровообращения в подростковом возрасте, что приводит к

напряженности в ее функционировании, которая может

сохраниться и в период ранней юности.

19.

• Становление эндокринной системы в онтогенезе — процессдлительный и сложный. Критическим периодом для него является

подростковый, когда происходит резкая активизация развития всех

желез внутренней секреции, ответственных за половое созревание.

Это прежде всего касается гипофиза, эпифиза, половых желез,

щитовидной железы и надпочечников. Все они в совокупности

обеспечивают созревание детородной функции и

соответствующие преобразования в организме, связанные с ней.

Процесс активизации эндокринной системы касается и ранней

юности: ее созревание полностью завершается лишь к 17—18

годам, когда устанавливается баланс взаимоотношений

эндокринной и нервной систем, и стабилизируются регуляторные

процессы в организме.

20. Возрастные особенности студентов

• Юношеский возраст характеризуется полной физической,половой и интеллектуальной зрелостью. Центральным

новообразованием по сравнению с предыдущим периодом

(подростковым) является завершение полового развития и

готовность организма к детородной функции. Приоритетным

«приобретением» этого возраста следует признать

окончательное созревание механизмов абстрактного

мышления и интеллектуализация всех сфер деятельности.

Базовое явление юношеского периода представлено

гармонизацией и стабилизацией взаимоотношений нервного и

гормонального звеньев единого нейро-гуморального механизма

регуляции функций организма.

21. Возрастные особенности студентов

• В юношеском возрасте все на пике. Это «девятый вал»онтогенеза. Но любой пик — состояние неустойчивое. Он несет в

себе черты консервативного прошлого, преходящего настоящего

и неотвратимые тенденции будущего. Судьбу этого пика будет

определять единство в противоборстве биологического

(надежность и гибкость биологической системы — организма) и

социального (экстремальность/оптимальность условий), а

показателем окажется эффективность достижений (адаптации) и

ее цена — здоровье.

22. Возрастные особенности студентов

• Студенческий возраст — это период юношескогомаксимализма и начальный период взрослости.

Для студенческого возраста характерны

юношеские увлеченности, оптимизм и вера в

«светлое будущее».

23. Возрастные особенности студентов

• Студенческий возраст — это возраст когда дружба и любовьперерастает в серьезное чувство и на этой основе образуется

молодая студенческая семья.

• Студенческий возраст характеризуется тем, что на него

приходится сензитивный период для процессов «самости» —

самопознания, самоопределения, самоуправления,

самосовершенствования, самореализации.

• В студенческие годы активно формируется «Я-концепция»

личности, ее миропонимание и мировоззрение.

24. Возрастные особенности студентов

• Для студенческого возраста характерна активнаявосприимчивость ко всему новому,

неординарному.

25. Возрастные особенности студентов

• В студенческий период жизнедеятельностичеловека

активно

формируется

профессиональное самосознание. Именно в

студенческие

годы

человек

чаще

всего

самоопределяется в том, какой проблемой ему

следует заняться, в какой профессиональной

деятельности следует специализироваться.

26. Возрастные особенности студентов

• Вместе с тем студенческий период жизни человекаочень неоднороден. Студенты, только что

поступившие на первый курс, резко отличаются не

только от студентов выпускного курса, но и от

студентов второго, третьего курса. Было замечено,

например, что разочарование в выбранном

факультете, специальности происходит на 2-3-м

курсе.

27.

• Исследования О. Гребенюка и Т. Гребенюкпоказало на то, что «Индивидуальность

определяется основными ее сферами:

интеллектуальной, мотивационной,

эмоциональной, волевой, предметнопрактической, саморегуляции и

экзистенциальной»

28. Изучение …… студентов

• Правило первое: в изучении творческой одаренности и способностейстудентов предпочтение отдается пролонгированному — длительному

наблюдению и изучению студентов в различных ситуациях и

различных видах творческой деятельности.

• Правило второе: целесообразно сочетать применение тестовых

методик с обычными, но целенаправленными наблюдениями за

деятельностью студентов.

• Правило третье: трудность, сложность тестовых творческих задач и

заданий, применяемых для диагностики, должны быть такими, чтобы

студент справлялся с ними либо на пределе мобилизации своих сил и

способностей, либо с небольшой помощью преподавателя.

29.

Только применение совокупности, комплекса

методик (целенаправленных длительных

наблюдений, тестов, анкет, творческих задач и

заданий, специальных контрольных работ, участие

в конкурсах, олимпиадах и т.д.) позволяет

преподавателю сделать правильный вывод об

уровне и характере творческой одаренности и

способностях студента.

30. Структура личности (С.Л.Рубинштейн)

• , 1) ее направленность, т.е. прежде всего то, что хочет человек, кчему он стремится, его устойчивые потребности, установки,

идеалы;

• 2) что реально человек может, то есть каковы его реальный

интеллект, другие способности;

• 3) что он есть за человек, то есть важна вся совокупность его

качеств, которые проявляются и развиваются в деятельности и

общении.

31. Структура качеств идеального студента (Андреев В.И. )

1.2.

3.

4.

Мотивационные качества. Студент должен иметь положительную устойчивую

мотивацию к непрерывному образованию и самообразованию, широкие интересы к

познанию, искусству, культуре. Он должен быть мотивирован на активную трудовую

деятельность. У него должны быть устойчивые и ясные профессиональные интересы. Он

должен быть мотивирован на позитивное поведение в обществе.

Духовно-нравственные

качества.

Это должна быть духовно богатая,

гуманная, честная, совестливая, отзывчивая, скромная, искренняя, добрая,

рефлексирующая, справедливая, милосердная, порядочная, самосовершенствующаяся

личность.

Физические

качества. Это должна быть здоровая, крепкая, энергичная,

спортивная, некурящая и непьющая, оптимистическая, способная к физическому

самосовершенствованию личность.

Интеллектуальные качества.

Это должна быть масштабно (планетарно)

мыслящая, творческая, эрудированная, с развитым интуитивным и логическим

мышлением, критически мыслящая, изобретательная, умная, сообразительная личность.

32.

• 5.Деловые

качества. Это должна быть трудолюбивая, предприимчивая,

оперативная, расчетливая, дисциплинированная, ответственная, способная к

деловому риску, доводящая начатое дело до конца личность. 6. Организационноволевые

качества. Это должна быть целеустремленная, собранная, упорная,

требовательная к себе, самокритичная, организованная, настойчивая, волевая,

способная к достижению намеченной цели личность.

• 7.

Социальные качества. Это должна быть личность, имеющая

гуманистическое мировоззрение, активную гражданскую позицию, способная

понять другого, уважающая других, бережно относящаяся к национальным

традициям, патриотическая, ценящая семейную жизнь, способная продуктивно и

творчески работать в коллективе.

• 8.

Общекультурные

качества.

Это должна быть личность, обладающая

культурой умственного и физического труда, культурой общения и поведения,

правовой, экономической, экологической, политической, эстетической,

музыкальной, художественной культурой.

33. Личность XXI века

• Инвариантными и наиболее перспективнымидля XXI века являются идеальные модели

личности, которые характеризуются как

конкурентоспособная, творчески

саморазвивающаяся, самодостаточная

личность.

34. Личность XXI века

• Конкурентоспособнаяличность

— это

личность,

для которой характерно

стремление и способность к

высокому

качеству и эффективности

своей

деятельности,

а

также к

лидерству

в

условиях состязательности, соперничества

и напряженной борьбы со своими

конкурентами.

35. Личность XXI века

• Творчески саморазвивающаяся личность —это

личность, ориентированная на

творчество в

одном

или нескольких видах деятельности

на

основе

самоактуализации

все более сложных творческих

задач и

проблем, в

процессе разрешения

которых

происходит самосозидание, т.е. творческое

позитивное изменение «самости», среди которых

системообразующими являются самопознание,

самоопределение,

самоуправление,

самосовершенствование

и

творческая

самореализация.

36. Личность XXI века

• Самодостаточная личность — это личность,системообразующими качествами которой является

автономность и независимость, высокий уровень нравственной

культуры и гражданственности, а также высокие уровни

способностей к самоопределению, самореализации и

самоограничению в сочетании с достаточно высоким уровнем

творческого потенциала и здорового практицизма.

Образование

Образование