Похожие презентации:

Новгородская Русь

1.

2.

3.

Преданье ль темное тайник взволнуетгруди,

Иль точно в звуках тех таится звук иной,

Но, мнится, колокол я слышу вечевой...

И звучным голосом он снова загудит,

И в оный судный день, в расплаты час

кровавый,

В нем новгородская душа заговорит

Московской речью величавой.

А.А. Григорьев

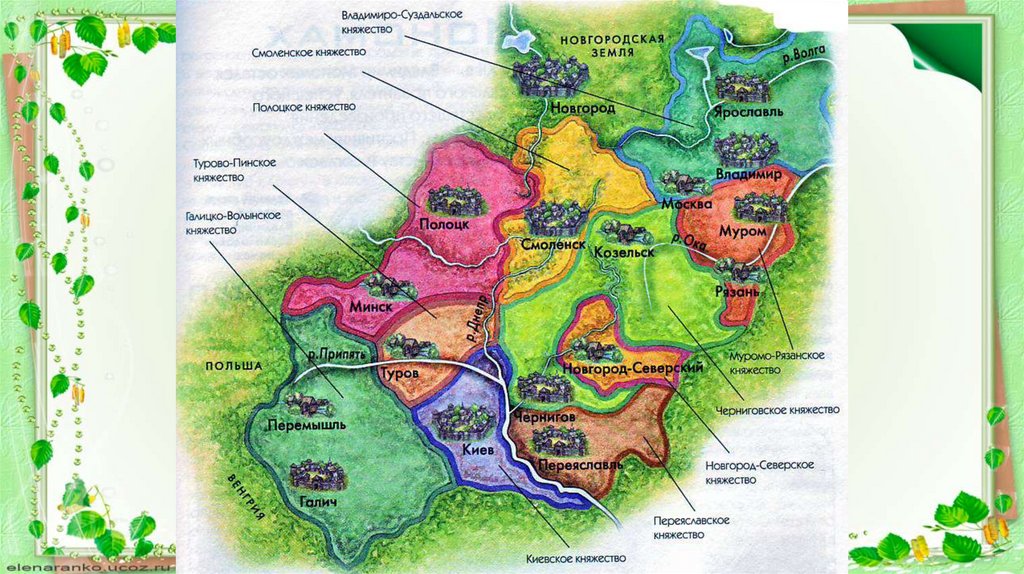

Новгородская Русь — это огромная территория, простершаяся от

Балтики до Ледовитого океана и Урала. Когда впоследствии

новгородские земли были присоединены к Московскому царству, сразу

вдвое увеличились его размеры.

Ученые установили, что Новгород возник в IX в. благодаря выгодному

географическому положению.

4.

Город строился на двух берегах Волхова, соединенных Великим мостом. Именноздесь сходились в кулачных боях жители лево и правобережья, здесь же

бесчинствовал, судя по былинам, знаменитый силач Василий Буслаев. Была у

Великого моста и печальная слава — с него сбрасывали в Волхов приговоренных к

смертной казни людей. Центром духовной жизни Новгорода был Кремль,

включавший в себя Софийский собор и епископский двор.

5.

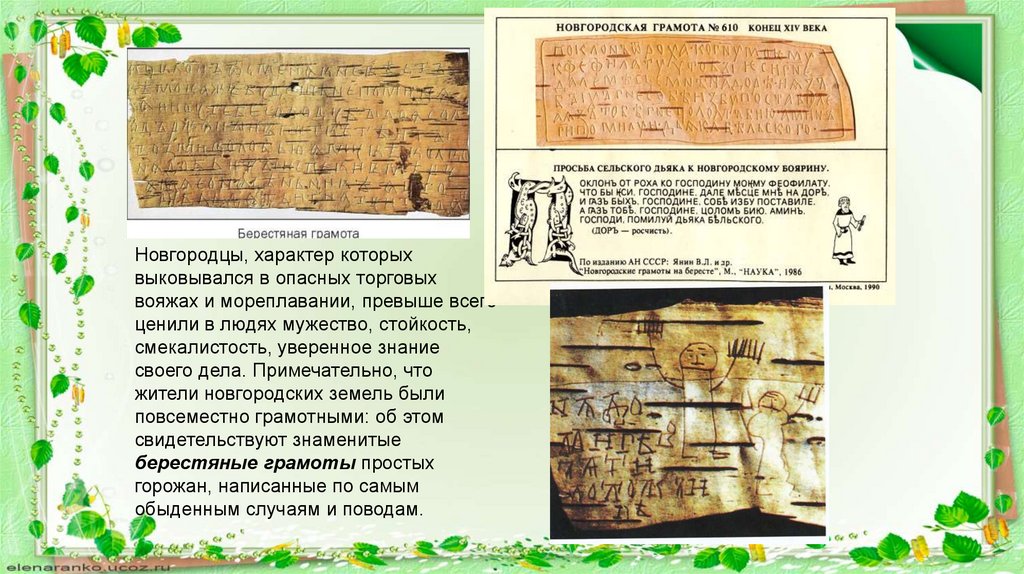

Новгородцы, характер которыхвыковывался в опасных торговых

вояжах и мореплавании, превыше всего

ценили в людях мужество, стойкость,

смекалистость, уверенное знание

своего дела. Примечательно, что

жители новгородских земель были

повсеместно грамотными: об этом

свидетельствуют знаменитые

берестяные грамоты простых

горожан, написанные по самым

обыденным случаям и поводам.

6.

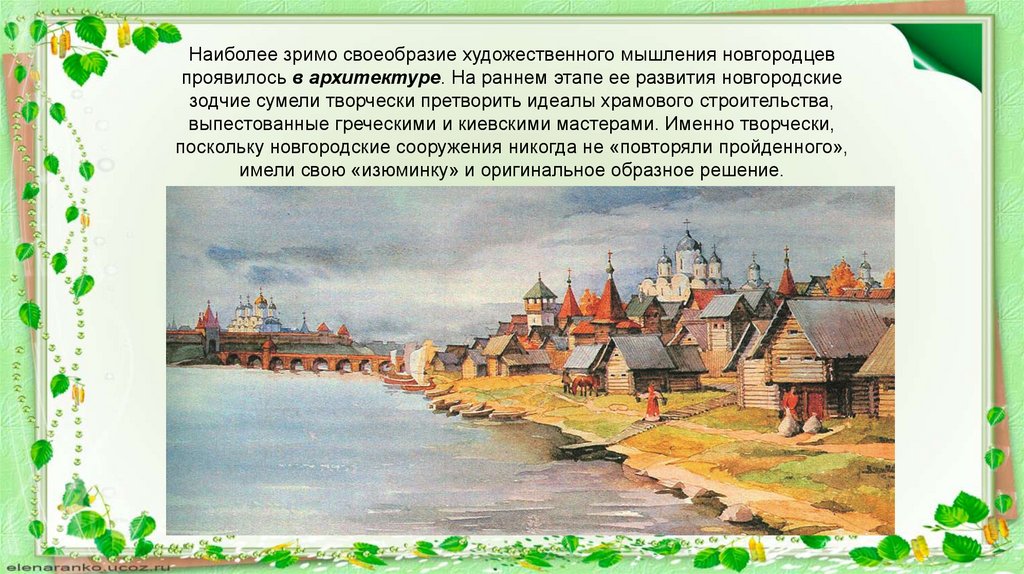

Наиболее зримо своеобразие художественного мышления новгородцевпроявилось в архитектуре. На раннем этапе ее развития новгородские

зодчие сумели творчески претворить идеалы храмового строительства,

выпестованные греческими и киевскими мастерами. Именно творчески,

поскольку новгородские сооружения никогда не «повторяли пройденного»,

имели свою «изюминку» и оригинальное образное решение.

7.

8.

Легендарный голубь на крестеСофийского собора

9.

Монументальные сооружения начала XII в.многие ученые связывают с работой

гениального русского зодчего Петра, чьи

имя сохранилось в летописной записи о

строительстве знаменитого Георгиевского

собора Юрьева монастыря.

10.

Георгиевский собор был «последнейпесней» монументального строительства;

еще в домонгольские времена, во второй

половине XII в., начинает складываться

совершенно новый тип храма,

одноглавого, камерного по размерам,

простого и строгого по облику. Об этом

свидетельствует стиль церкви Спаса на

Нередице (1198). Сооружение покоряет

особой прелестью «скульптурного»

решения, его человечностью,

«рукотворностью», что и составляет одну

из основ новой самобытной архитектурной

школы.

Церковь Спаса на Нередице (1198).

11.

Итак, с конца XIII в. в новгородской архитектуре начинается наиболееинтересный и зрелый этап ее развития. Прежде всего изменились материал и

техника кладки; строители стали использовать местный плитняк, сочетая его с

валунами и кирпичом, что позволяло творить пластичные, подвижные,

лишенные геометризма «скульптурные» формы храмов. Глубоко и ярко

принципы новгородской архитектуры отразились в постройках церквей Спаса

на Ковалеве (1342), Петра и Павла в Кожевниках (1406), Федора Стратилата на

Ручью (1361).

12.

Выдающийся памятник зрелой новгородскойархитектуры — церковь Спаса на Ильине улице

(1374). В этом храме декоративная роскошь

оформления словно спорит с формой конструкции.

Сложные порталы, многолопастные арки, ниши,

оконные наличники — все это передает радостное

мироощущение, соответствующее настроениям

мужественных и неунывающих новгородцев,

уверенно смотрящих в будущее.

13.

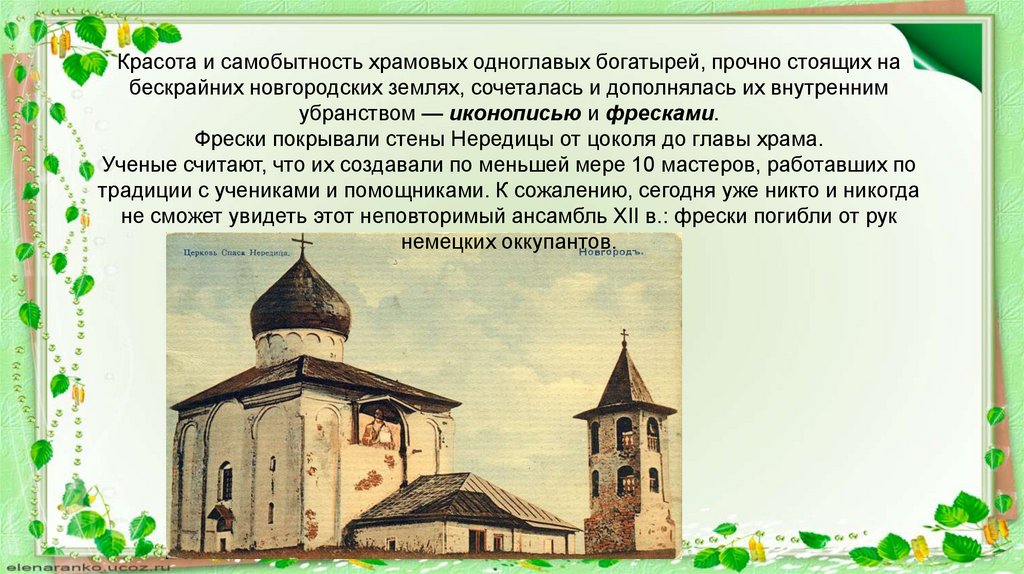

Красота и самобытность храмовых одноглавых богатырей, прочно стоящих набескрайних новгородских землях, сочеталась и дополнялась их внутренним

убранством — иконописью и фресками.

Фрески покрывали стены Нередицы от цоколя до главы храма.

Ученые считают, что их создавали по меньшей мере 10 мастеров, работавших по

традиции с учениками и помощниками. К сожалению, сегодня уже никто и никогда

не сможет увидеть этот неповторимый ансамбль XII в.: фрески погибли от рук

немецких оккупантов.

14.

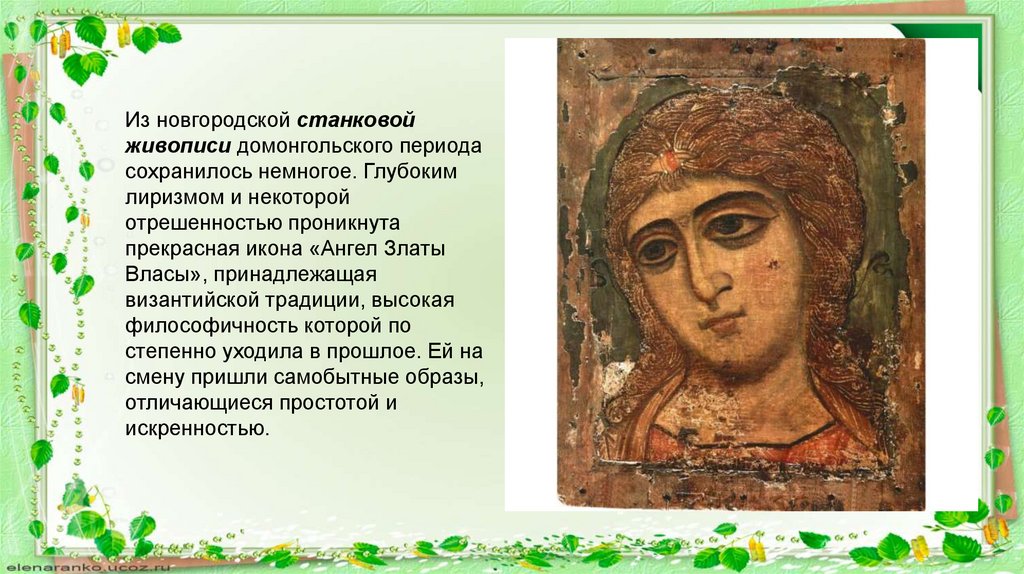

Из новгородской станковойживописи домонгольского периода

сохранилось немногое. Глубоким

лиризмом и некоторой

отрешенностью проникнута

прекрасная икона «Ангел Златы

Власы», принадлежащая

византийской традиции, высокая

философичность которой по

степенно уходила в прошлое. Ей на

смену пришли самобытные образы,

отличающиеся простотой и

искренностью.

15.

Феофан Грек.Преображение

В XIII в. в Новгороде окончательно сложилась

самобытная, свободная от копирования греческих или

киевских образцов манера письма. В ней все более

сказывается влияние русского народного искусства,

привносящего в иконопись новые черты. XIV в. стал

подлинным «золотым веком» новгородской живописи.

У истоков этой школы стоял великий мастер родом из

Константинополя — Феофан Грек (30е гг. XIV в. —

после 1405).

16.

Фрески Спасо Преображения«звучат» великолепным мощным

ансамблем, излучая духовную

энергию. Многие святые находятся в

состоянии непередаваемого

словами душевного напряжения,

борьбы с соблазнами плоти.

17.

В конце XIV — начале XV в. в зрелой новгородской живописи побеждаетсвоеобразный религиозный «практицизм», в котором органично сошлись

теплота и непосредственность выражения чувств с трезвым, чуть наивным

отношением к евангельским сюжетам. Среди них, как правило, преобладали те,

кто «обеспечивал» жизненно важные потребности горожан (например,

прекрасная икона «Чудо о Флоре и Лавре» — покровителях коневодов). Не

удивительно появление живописи, повествующей не о героях Священной

истории, а о реальных людях. Так, в 1467 г. неизвестный художник сотворил

двухярусную икону, получившую у искусствоведов название «Молящиеся

новгородцы». На нижнем ярусе изображена боярская патриархальная семья,

возглавляемая почтенными старцами; на верхнем — святые деисусного чина.

18.

Чудо о Флоре и Лавре. ИконаПоложение в гроб. Икона

19.

В фольклоре (особенно в былинах) новгородцы любилипрославлять талантливость, смелость, удачливость. Самым

ярким героем новгородского фольклора стал легендарный

гусляр и купец Садко, побывавший на дне морском и

пленивший своей игрой сердце Морской царевны.

20.

Символом музыкальногоНовгорода на все времена стало

звучание колокола. Древнейшие

колокола звонили на северных

землях уже в XI в. Позднее

колокол-набат стал считаться

неотъемлемым атрибутом

новгородской вольницы.

Неслучайно царь Иван III, покорив

новгородское княжество, вывез

вечевой колокол в Москву, где

приказал его перелить.

21.

22.

Великий Новгород сегодня23.

Задание и вопрос1. Расскажите о новгородской архитектуре.

2. Кто описал жизнь Феофана Грека? Почему Феофан Грек мог

позволить себе творить, «не взирая на образцы»?

Задание выполнить либо в письменном виде, либо в электронном виде

(файл Word). В электронном виде должны быть иллюстрации.

Объём работы 1 печатный лист.

История

История