Похожие презентации:

Политическое устройство Московского княжества в годы правления Ивана III

1.

Политическое устройствоМосковского княжества в годы

правления Ивана III

Выполнили: Зиязова Алина

Хуснутдинова Аделина

Фазылова Алия

2.

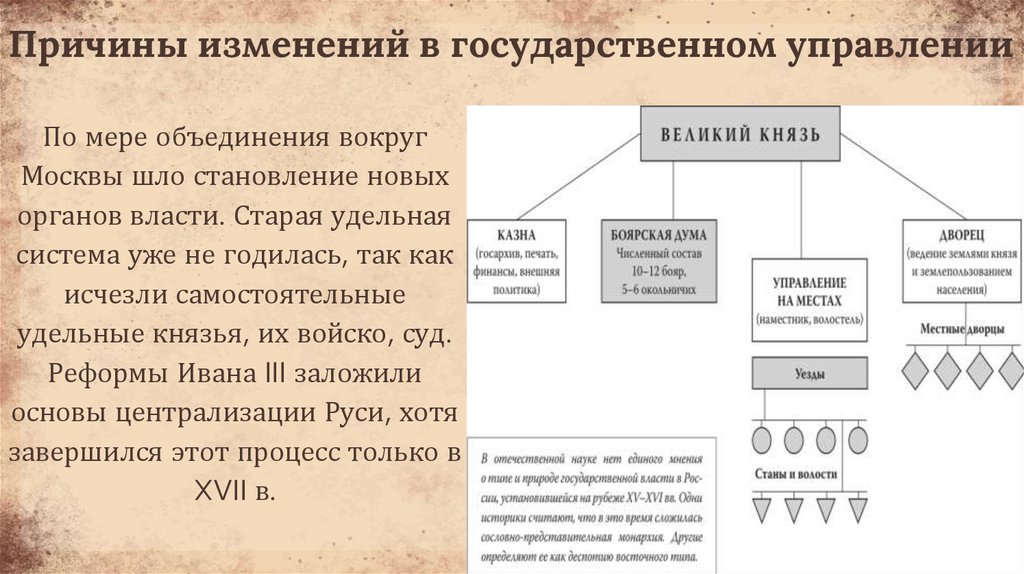

Причины изменений в государственном управленииПо мере объединения вокруг

Москвы шло становление новых

органов власти. Старая удельная

система уже не годилась, так как

исчезли самостоятельные

удельные князья, их войско, суд.

Реформы Ивана III заложили

основы централизации Руси, хотя

завершился этот процесс только в

XVII в.

3.

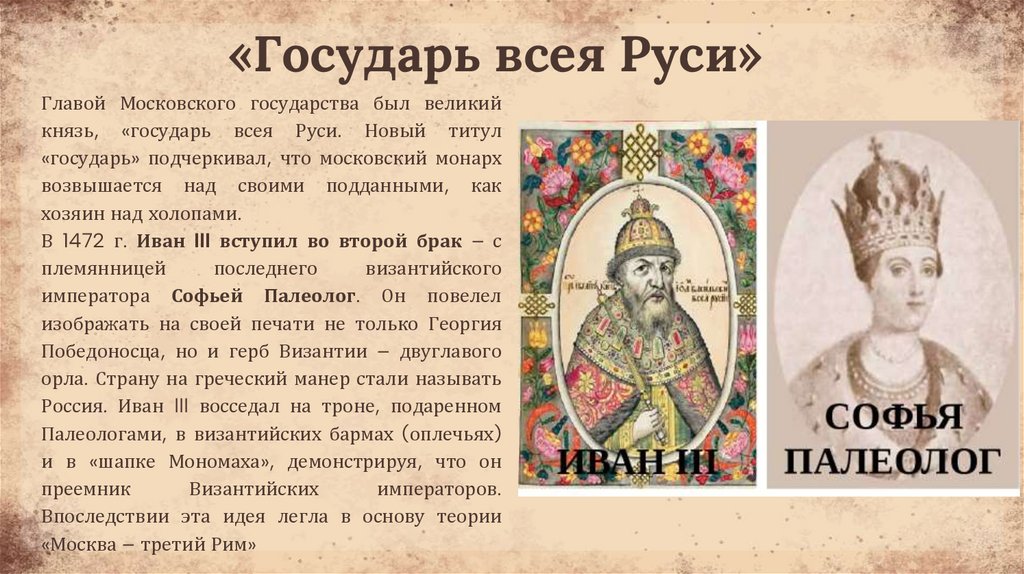

«Государь всея Руси»Главой Московского государства был великий

князь, «государь всея Руси. Новый титул

«государь» подчеркивал, что московский монарх

возвышается над своими подданными, как

хозяин над холопами.

В 1472 г. Иван III вступил во второй брак – с

племянницей

последнего

византийского

императора Софьей Палеолог. Он повелел

изображать на своей печати не только Георгия

Победоносца, но и герб Византии – двуглавого

орла. Страну на греческий манер стали называть

Россия. Иван III восседал на троне, подаренном

Палеологами, в византийских бармах (оплечьях)

и в «шапке Мономаха», демонстрируя, что он

преемник

Византийских

императоров.

Впоследствии эта идея легла в основу теории

«Москва – третий Рим»

4.

Печать Ивана III, 1497гСимволы государственной власти

5.

Центральные государственные органыПо важнейшим делам государь всея Руси советовался с боярами, входившими в

Боярскую думу. В первой трети XVI в. сложилось четкое разграничение думных

чинов — боярина (повыше) и окольничего. Дума была невелика. В разное время

в нее входило от 5 до 12 бояр и не более 12 окольничих. Все они были

отпрысками аристократических родов. Состав Думы менялся.

«Обояривание» князей произошло не

сразу: некоторые из них превратились

в бояр лишь в середине XVI в.

Благодаря тому, что Дума была

невелика, государь мог делать своими

советниками только тех аристократов,

на лояльность которых он мог твердо

рассчитывать.

6.

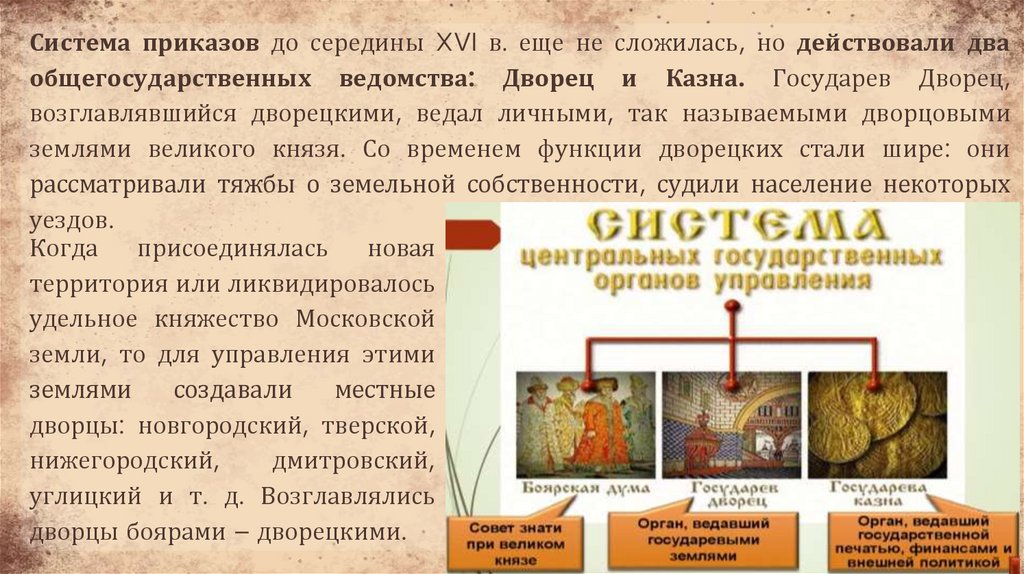

Система приказов до середины XVI в. еще не сложилась, но действовали дваобщегосударственных ведомства: Дворец и Казна. Государев Дворец,

возглавлявшийся дворецкими, ведал личными, так называемыми дворцовыми

землями великого князя. Со временем функции дворецких стали шире: они

рассматривали тяжбы о земельной собственности, судили население некоторых

уездов.

Когда

присоединялась

новая

территория или ликвидировалось

удельное княжество Московской

земли, то для управления этими

землями

создавали

местные

дворцы: новгородский, тверской,

нижегородский,

дмитровский,

углицкий и т. д. Возглавлялись

дворцы боярами – дворецкими.

7.

Казна, которую возглавляли казначеи,была главным государевым

хранилищем и отнюдь не

ограничивалась финансовыми делами.

Здесь хранились не только деньги и

драгоценности, но и государственный

архив и государственная печать. Таким

образом, Казна была, по сути,

государственной канцелярией. Это

ведомство руководило и внешней

политикой.

Впоследствии из Казны выделились

главные органы отраслевого

управления — приказы.

8.

Территориальное деление и местныеорганы власти

Территория Руси делилась на уезды. Они повторяли

своими очертаниями границы прежних уделов.

Уезды включали в себя несколько волостей и

станов. Для управления уездами Москва посылала

наместников из бояр. Волостями и станами

руководили

волостели,

обычно

незнатные

служилые люди.

Помимо уездов, внутри Московского государства

существовали

уделы,

правителями

которых

являлись братья «государя всея Руси». Но размеры

уделов были небольшие. Удельные князья не могли

чеканить свою монету, судить за убийство. Если у

них не было сыновей, то после их смерти удел

переходил к великому князю.

9.

Местничество, кормлениеВо времена Ивана III зародилась система местничества. Бояре получали должности в соответствии со

знатностью своего рода и сроком службы предков московскому князю. Бояре, в конце концов, должны

были получить те же должности, что занимали их отцы и деды. Должности (места) записывали в

книги. Наместники и волостели получали управление территориями «в кормление»: им

полагались судебные пошлины («присуд») и определенная часть налогов («кормленичий доход»).

Кормление было вознаграждением не за исполнение административных и судебных обязанностей, а за

прежнюю службу в войсках. Административные же обязанности оказывались лишь придатком к

основному — получению «присуда» и полагавшегося по «доходному списку» содержания.

10.

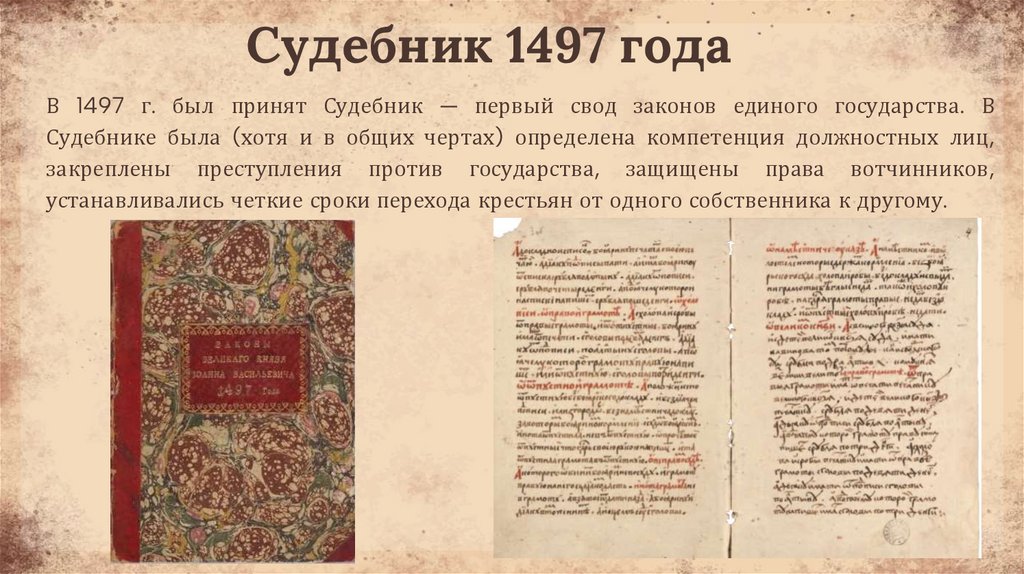

Судебник 1497 годаВ 1497 г. был принят Судебник — первый свод законов единого государства. В

Судебнике была (хотя и в общих чертах) определена компетенция должностных лиц,

закреплены преступления против государства, защищены права вотчинников,

устанавливались четкие сроки перехода крестьян от одного собственника к другому.

11.

ЗаключениеИтак, во второй половине XV — первой трети XVI

в. в России установилась самодержавная монархия,

в которой великому князю принадлежала вся

полнота

политической

власти.

Однако

разветвленный государственный аппарат еще не

сложился, что на деле ограничивало возможности

центральной власти. Внутри самой Московской

земли продолжали существовать уделы.

История

История