Похожие презентации:

Природные комплексы как системные образования и их динамика

1.

Природные комплексы каксистемные образования и их

динамика.

Понятие «Ландшафт».

Роль различных

компонентов в

формировании ландшафтов.

2.

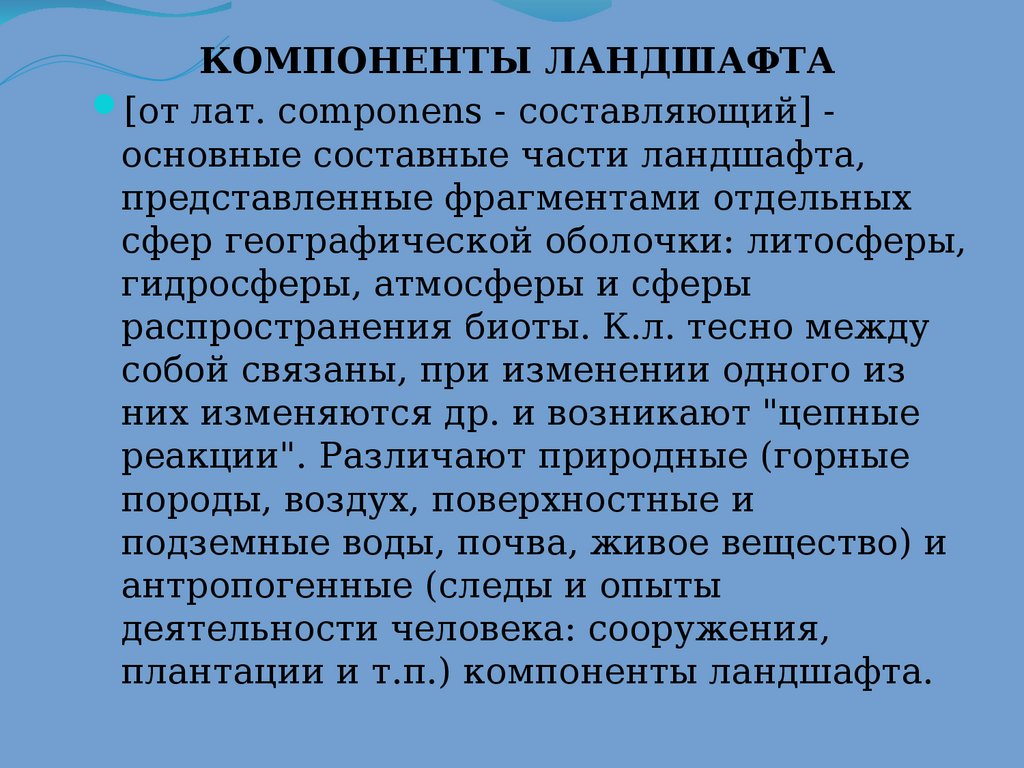

КОМПОНЕНТЫ ЛАНДШАФТА[от лат. componens - составляющий] основные составные части ландшафта,

представленные фрагментами отдельных

сфер географической оболочки: литосферы,

гидросферы, атмосферы и сферы

распространения биоты. К.л. тесно между

собой связаны, при изменении одного из

них изменяются др. и возникают "цепные

реакции". Различают природные (горные

породы, воздух, поверхностные и

подземные воды, почва, живое вещество) и

антропогенные (следы и опыты

деятельности человека: сооружения,

плантации и т.п.) компоненты ландшафта.

3.

Природный комплекс(ПК)

«Комплекс»-в переводе с латинского означает

«сочетание».

ПК – это закономерное сочетание компонентов

природы: горных пород, воздуха, вод, растений,

животных и почв на определённой территории

«Компонент»-в переводе с латинского означает

«составная часть целого»

При изменении одного компонента

природного

комплекса изменяется весь природный

комплекс

4.

Природный комплексОбычно включает участок земной коры

с присущим ему рельефом, относящиеся

к нему поверхностные и подземные

воды, приземной слой атмосферы,

почвы, сообщества организмов.

Между отдельными природными

территориальными комплексами и их

компонентами осуществляется обмен

вещества и энергии.

5.

комплексаРельеф

и горные

породы

Климат

Воды

Растительный

мир

Животный мир

Почвы

6.

ЛокальныйМестные факторы

Небольшой радиус действия

Неделимая географическая

единица

Однородный комплекс

7.

Территориальные единицыландшафтов

ФАЦИЯ (от лат. facies — облик), в геологии,

1) физико-географические условия (или

обстановка) осадконакопления со всеми

особенностями среды — ее динамикой,

химическим режимом, органическим миром,

глубиной и т. д. (напр., отложения мутьевых

потоков, коры выветривания, коралловые,

глубоководные).

2) Горные породы или осадки, возникающие в

определенной физико-географической

(геохимической, тектонической и т. д.)

обстановке (напр., морская фация,

континентальная фация).

3) В ландшафтоведении — элементарная

морфологическая единица географического

ландшафта, структурная часть урочища.

8.

Территориальные единицы ландшафтовУРОЧИЩЕ

1) в широком смысле — любая часть

местности, отличная от окружающих (напр.,

моренный холм, заболоченная котловина и

др.).

2) Морфологическая часть ландшафта

географического — сопряженная система

фаций с достаточно однородными

увлажнением и почвенно-растительным

покровом.

МЕСТНОСТЬ

1) часть территории, характеризующаяся

общностью каких-либо признаков (природных,

исторических или др.).

2) В физической географии — крупная

морфологическая часть географического

ландшафта, комплекс урочищ.

9.

РегиональныйФормируются в результате влияния

факторов с более широким радиусом

действия:

тектонических движений;

солнечной радиации;

и т.п.

10.

РегиональныйПриродная зона

Высотная поясность

Природная область

11.

ГлобальныйГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА Земли

(ландшафтная оболочка), сфера

взаимопроникновения и взаимодействия

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы.

Обладает сложной пространственной

дифференциацией:

Вертикальная мощность географической оболочки

десятки километров.

Целостность географической оболочки

определяется непрерывным энерго- и

массообменном между сушей и атмосферой,

Мировым океаном и организмами.

Природные процессы в географической оболочке

осуществляются за счет лучистой энергии Солнца

и внутренней энергии Земли.

В пределах географической оболочки возникло и

развивается человечество, черпающее из оболочки

ресурсы для своего существования и

воздействующее на нее.

12.

КОМПОНЕНТЫ ЛАНДШАФТА[от лат. componens - составляющий] - основные

составные части ландшафта, представленные

фрагментами отдельных сфер географической

оболочки: литосферы, гидросферы, атмосферы

и сферы распространения биоты. К.л. тесно

между собой связаны, при изменении одного

из них изменяются др. и возникают "цепные

реакции". Различают природные (горные

породы , воздух, поверхностные и подземные

воды, почва, живое вещество) и

антропогенные (следы и опыты деятельности

человека: сооружения, плантации и т.п.)

компоненты ландшафта.

13.

По типологическойтрактовке (Л. С. Берг, Н. А. Гв

оздецкий, В. А. Дементьев)

ландшафт — это тип или вид

природного территориального

комплекса. В почвоведении

существует понятие о типах и

видах почв, в геоморфологии —

о типах рельефа, а в

ландшафтоведении можно

говорить о типах, родах, видах

ландшафта. Типологический

подход необходим при среднеи мелкомасштабном

картографировании ПТК

значительных по площади

регионов.

14.

Существуют два подхода к понятию ландшафта:Первый — приравнивает ландшафт к окружающей среде

(климатические и географические условия), которая существует

независимо от проживающих в ней людей, которая не

подвергалась существенным и заметным изменениям человека

Второй — исходит из культурологической природы ландшафта.

Ландшафт — это «система способов репрезентации,

структурирования и символизирования окружающей

среды». Инголд трактует «ландшафт, как мир в том виде, в каком

он известен и представляется его обитателям». Ландшафт — это

образцы активности, трансформировавшиеся в пространственное

расположение элементов, внешние формы моделей человеческой

деятельности.

15.

Структура географическоголандшафта

Географический ландшафт имеет:

единый геологический

фундамент;

однородный рельеф;

климат (баланс тепла и влаги);

характер и

обилие поверхностных

и подземных вод;

определенный «набор»

типов почв;

закономерно повторяющиеся

типы растительного покрова;

единый биоценоз или

закономерно повторяющиеся в

пространстве комплексы

биоценозов.

16.

Элементарные процессыфункционирования, протекающие в

ландшафте:

физико-механические (изменение внешних параметров геосистем под

влиянием геофизических процессов (изменение температуры,

влажности, давления и др.). Например, физическое выветривание,

склоновые процессы (осыпные, делювиальные, оползневые) сток,

испарение, перенос воздушных масс и изменение температуры и

влажности в ландшафте и др.)

химические (в любой ландшафтной сфере происходит химические

реакции, реакции обмена, окисления и др., процессы химического

выветривания и минералообразование)

биогеохимические, связанны с живым веществом, его

функционированием (гумусообразование, торфообразование,

образование многих минералов в ландшафтной сфере и др. ).

биологические, протекают в живом вещества (процессы фотосинтеза,

процессы формирования белков, жиров, углеводов и др. в живом

веществе, передача биологической энергии трофическими цепями.

Закон 10% — остальная энергия возвращается в окружающую среду. )

Функционирование ландшафтов определяется круговоротом вещества и

энергии: влагооборотом, водным режимом, формированием горных

пород и рельефа в ландшафте, биологическим круговорот и т. д.

17.

Биогеохимический круговорот ибиопродуктивность ландшафтов.

Биогеохимический круговорот— это вся совокупность

элементарных процессов. Иногда его именуют метаболизмом

системы.

Можно говорить о размерностях биогеохимического круговорота:

малый круговорот — между геогоризонтами ландшафта);

региональный — между ландшафтными системами; глобальный

(планетарный) — большой геологический круговорот —

биогеохимический круговорот, объединяющий материки и

океаны.

Продуктивность ландшафта зависит от скорости

биогеохимического круговорота (определяется энергетикой

ландшафта).

Таким образом, в результате функционирования ландшафта

создается новое вещества (горные породы, почвы, коры

выветривания живое вещество, формируется неорганический и

органический состав вод, воздуха), формируется рельеф. Все это

говорит о том, что ландшафт целостная система, способная за

счет процессов самоорганизации как создавать свои составные

части, так и их восстанавливать.

18.

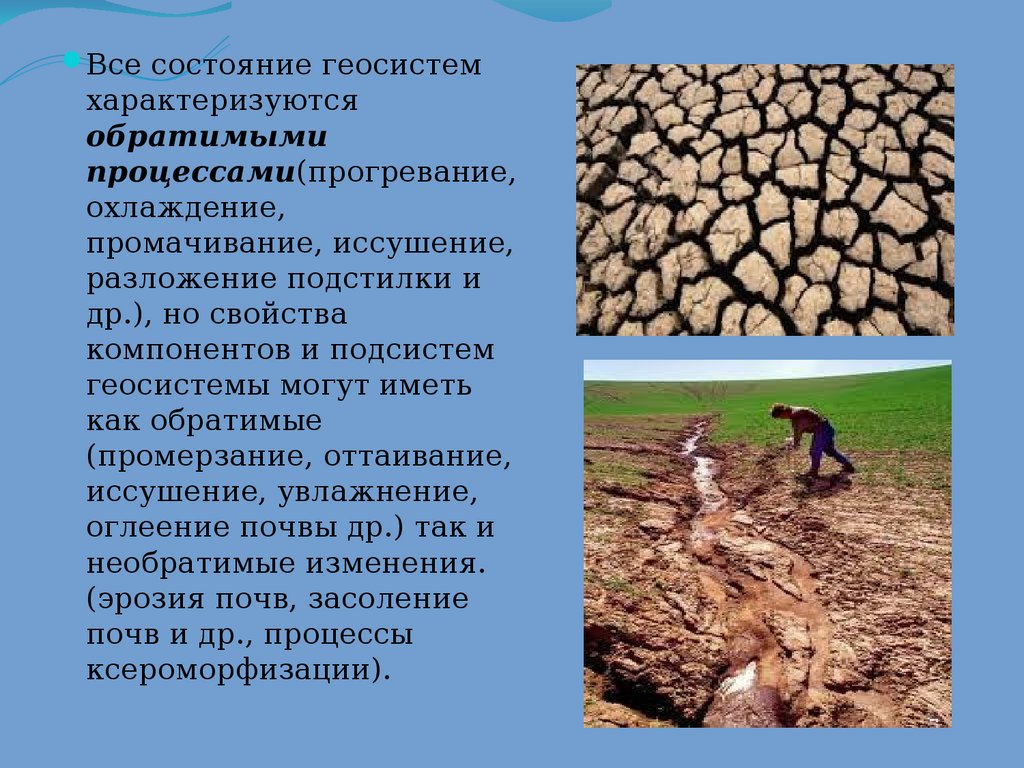

Все состояние геосистемхарактеризуются

обратимыми

процессами(прогревание,

охлаждение,

промачивание, иссушение,

разложение подстилки и

др.), но свойства

компонентов и подсистем

геосистемы могут иметь

как обратимые

(промерзание, оттаивание,

иссушение, увлажнение,

оглеение почвы др.) так и

необратимые изменения.

(эрозия почв, засоление

почв и др., процессы

ксероморфизации).

19.

Обратимые изменения— это изменения в структуреландшафта, при которых ландшафт может самостоятельно достигать своего

исходного состояния. Обратимые изменения могут быть вызваны:

Ритмическими изменениями окружающей среды (суточная, сезонная, многолетняя

ритмика)

Изменениями, вызванными внешними причинами, имеющими катастрофический

характер: резкое изменение макроклимата (ливни, паводки и др.), оползни, селевые

потоки, деятельность человека

Обратимы процессы протекают в ландшафтах на основании обратных отрицательных

связей.

Необратимые изменения— это изменения, которые ведут к

качественной смене структуры геосистемы, т. е. Сопровождаются сменой его

инварианта.

Необратимые изменения – протекают главным образом на основании обратной

положительной связи. При этом происходят необратимые изменения структуры и

организации ландшафта связанные с причинами:

Внутренними — саморазвитие ландшафта (заболачивание, эрозионное расчленение,

т.е. перестройка структуры ведет к возникновению нового ландшафта.

Изменения, связанные с однонаправленным действием внешнего фактора

(тектоническими поднятиями, похолоданием и увеличением количества осадков и

др.)

Изменения, обусловленные деятельностью человека. (Например: влажный

муссонный лес 5-10 тыс. мм осадков мощная кора выветривания , около 10

км подсечно-осневая система земледелия эрозия смыв почв и коры

выветривания панцирная кора выветривания каменная пустыня.

20.

Саморегуляция, саморазвитие и устойчивостьприродных геосистем.

Способность геосистем возвращаться в свое исходное

состояние связана с ее устойчивостью.

Устойчивость ландшафтов — это свойство сохранять

свою структуру и тип функционирования при

различного рода природных и антропогенных

нагрузках, т.е. это изменения ландшафта в пределах

его инварианта.

В каждом ландшафте одновременно сосуществуют

обратные положительные и отрицательные связи. В

зависимости от того, какой тип связей превалирует,

говорим или о саморегуляции или о саморазвитии.

Устойчивость ландшафта определяется его

свойствами саморегуляции (при господстве обратных

отрицательных связей). Когда превалируют обратные

положительные связи, то говорим о саморазвитии

ландшафта.

21.

Ритмика природной геосистемы.Ритмичность — это повторение в определенной

последовательности различных ее состояний.

Отличающихся спецификой структуры и

функционирования. Ритмика геосистемы –

изменения связаны с периодичными

повторениями внешних воздействий.

Типы ритмических состояний:

Многовековые (1800-2000-летние)

Вековые (90-100-летние)

30-летние

11-летние

Квазидвухлетние

Годичные

Сезонные

Синоптические (погодные)

Суточные

22.

Факторыи история формирования природноантропогенных ландшафтов

Формирование антропогенных ландшафтов связано с развитием

человека как социального существа. Начало формирования

антропогенных ландшафтоов можно отнести к верхнему

палеолиту (примерно 40 тыс. лет назад).

Процессы антропогенизации ландшафтной сферы

Обезлесивание

Ускоренная эрозия почв

Антропогенное опустынивание

Антропогенное загрязнение (металлизация и химизация

ландшафтной сферы)

Урбанизация

И др.

Процессы антропогенизации ландшафтной сферы приводят к

изменению ее структуры и информационных свойств и

нарушению биогеохимического круговорота. Как следствие

потери устойчивости ландшафтов и способности к

самовосстановлению. Это и есть основная причина современного

экологического кризиса.

23.

Современный ландшафт формируется при активномвлиянии человека и первозданных ландшафтов

практически нет. Современные ландшафты это или

преобразованные, либо заново созданные.

Антропогенные ландшафты по Ф. Н. Милькову — это или

созданные человеком ландшафты, или природные

ландшафты, в которых хотя бы один компонент природы

изменен хозяйственной деятельностью человека.

Целенаправленные и побочные, обратимые и

необратимые антропогенные изменения

Антропогенные изменения происходят в 2-ух

направлениях:

Целенаправленные изменения, которые планируются,

разрабатываются, финансируются, внедряются (создание

конструктивных ландшафтов);

Побочные изменения, те которые не планируются, не

разрабатываются, не финансируются, а образуются в зоне

влияния ландшафтных полей конструктивных

ландшафтов.

24.

Пример обратимых антропогенных изменений.Темнохвойная (еловая тайга) Лесозаготовки

(сплошные вырубки) Высокотравная лесосека

(иван-чай, вейник и др.) Заросли кустарников и

мелколесье Вторичный мелколиственный лес

(осина, береза) Светлохвойная тайга Условно

коренная темнохвойная тайга.

Пример необратимых антропогенных

изменений. Субэкваториальный муссоновый лес на

плато с ферралитными почвами и каолоновой корой

выветривания Подсечно-огневая система

земледелия Пахотные угодья эрозия почв,

деградация с.-х. земель Уничтожение почв и

рыхлых пород коры выветривания Обнажение

латеритного панциря Травянисто-кустарниковая

каменная пустыня Разрушение почв и дефляция

песков Песчано-эоловая бугристая пустыня.

25.

Функции современных ландшафтовфункции геосистемы

• естественные функции:

средообразующие (формируют среду обитания)

●● регулирущие (водорегулирующая, почвеннозащитная и др.)

ресурсо-воспроизводящая

несущая (основа для любого вида природопользования)

информационная и регулирующая

• социально-экономические функции:

производственные (ресурсы — основа для проризводства)

социальная (человек является порождением ландшафта и

определенный тип этноса соответствует определенному типу

ландшафта, отсюда идёт понятие красоты, эстетичности)

экологические (ландшафт поддерживает экологическую

стабилизацию региона за счет нейтрализации загрязнения,

противоэрозийной и ветрозащитной).

резервные (ландшафт является резервом для развития различных

видов деятельности)

заповедные (ландшафт является объектом ПЗФ).

26.

Заповедники27.

Спасибо завнимание!!!!

География

География