Похожие презентации:

Общая и разведочная гидрогеологи. Лекция 2

1.

«Общая и разведочнаягидрогеологи»

для слушателей магистратуры ОП

«Гидрогеология и инженерная геология»

Лекция 2

Проф. В.Завалей

2.

Лекция 2Подземные водоносные системы и формы

залегания подземных вод. Понятие о

водоносных пластах и горизонтах, комплексах

и бассейнах подземных вод.

Основные формы и законы движения воды в

недрах. Линейный закон фильтрации, или

закон Дарси.

3.

Гидрогеологическая стратификация — выделение в гидролитосфереразных уровней и основных исходных элементов их гидрогеологических

структур.

Выделяются локальная (первичная) и региональная (вторичная)

стратификации. Под локальной понимают обоснование и выделение в

разрезе и на площади исходных элементов гидрогеологической

стратификации осадочных (слой, горизонт, комплекс) и изверженные и

метаморфические породы (локальные и региональные зоны и

разломы); под региональной — выделение систем макро- и

мегауровней на основе различных типов простых и сложных бассейнов и

гидрогеологических массивов.

4.

Подземная гидросфера сверху ограничена поверхностью земли, нижняя ееграница достоверно не установлена. Одни исследователи считают, что ее

условно можно провести на глубине 12—16 км, т. е. на глубинах

распространения критических температур воды (374—450° С), где скопление

последней в жидком состоянии невозможно. Другие исследователи

полагают, что подземная гидросфера распространяется до глубин,

превышающих 70—100 км. Причем положение ее нижней границы

изменяется в различных геотектонических областях.

В пределах подземной гидросферы состояние воды, ее структура и свойства

меняются по мере изменения температуры и давления в земной коре и

мантии.

5.

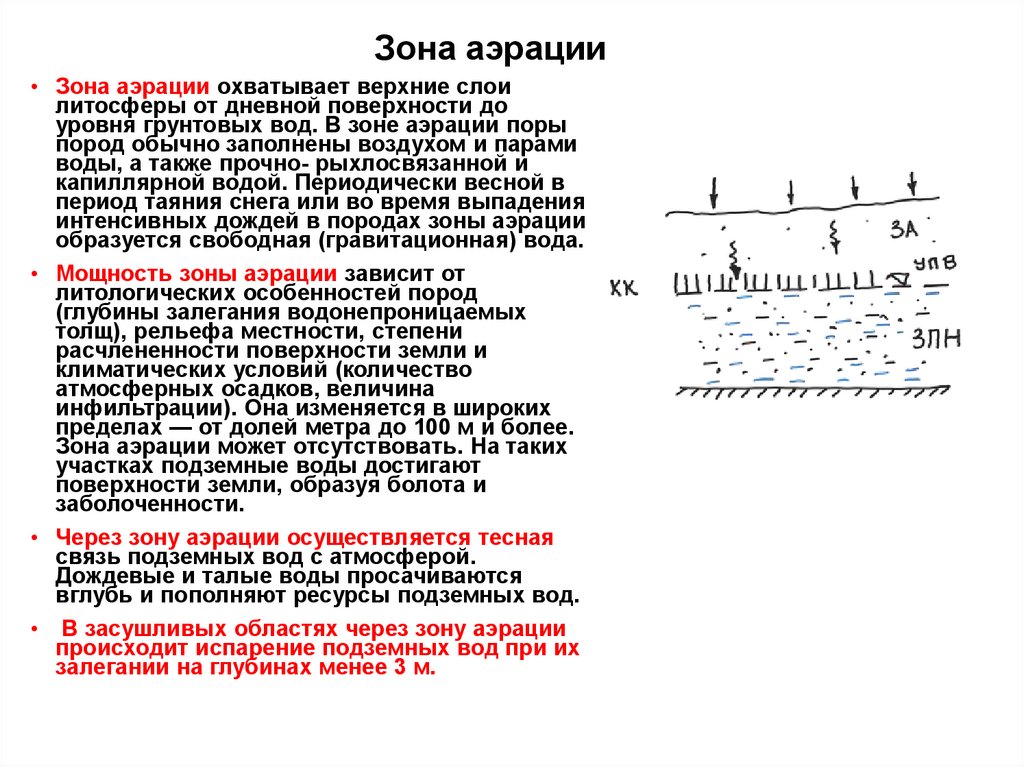

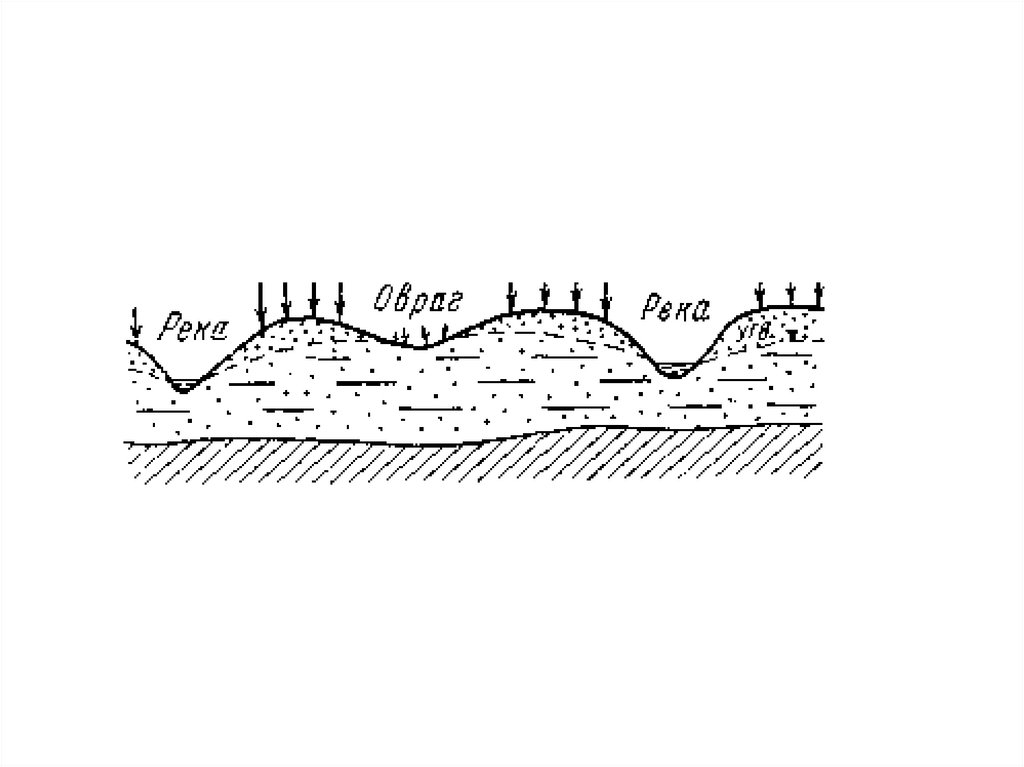

Зона аэрации• Зона аэрации охватывает верхние слои

литосферы от дневной поверхности до

уровня грунтовых вод. В зоне аэрации поры

пород обычно заполнены воздухом и парами

воды, а также прочно- рыхлосвязанной и

капиллярной водой. Периодически весной в

период таяния снега или во время выпадения

интенсивных дождей в породах зоны аэрации

образуется свободная (гравитационная) вода.

• Мощность зоны аэрации зависит от

литологических особенностей пород

(глубины залегания водонепроницаемых

толщ), рельефа местности, степени

расчлененности поверхности земли и

климатических условий (количество

атмосферных осадков, величина

инфильтрации). Она изменяется в широких

пределах — от долей метра до 100 м и более.

Зона аэрации может отсутствовать. На таких

участках подземные воды достигают

поверхности земли, образуя болота и

заболоченности.

• Через зону аэрации осуществляется тесная

связь подземных вод с атмосферой.

Дождевые и талые воды просачиваются

вглубь и пополняют ресурсы подземных вод.

• В засушливых областях через зону аэрации

происходит испарение подземных вод при их

залегании на глубинах менее 3 м.

6.

7.

Мерзлая зона земной коры отличается преимущественнымраспространением подземных вод в твердой фазе.

Она охватывает обширные северные районы Евразии и Америки,

Антарктиду, а также высокогорные территории горно-складчатых

сооружений. Мощность мерзлой зоны изменяется от 0 до 1000 м и

более.

В мерзлой зоне господствуют отрицательные температуры,

значения которых колеблются от 0 до —15° С. Отрицательные

температуры являются реликтом суровых климатических условий

прошлых эпох. Кроме подземных вод в твердой фазе в мерзлой

зоне встречаются жидкие воды, часто высокоминерализованные, с

отрицательными температурами, и даже незначительное

количество водяного пара.

8.

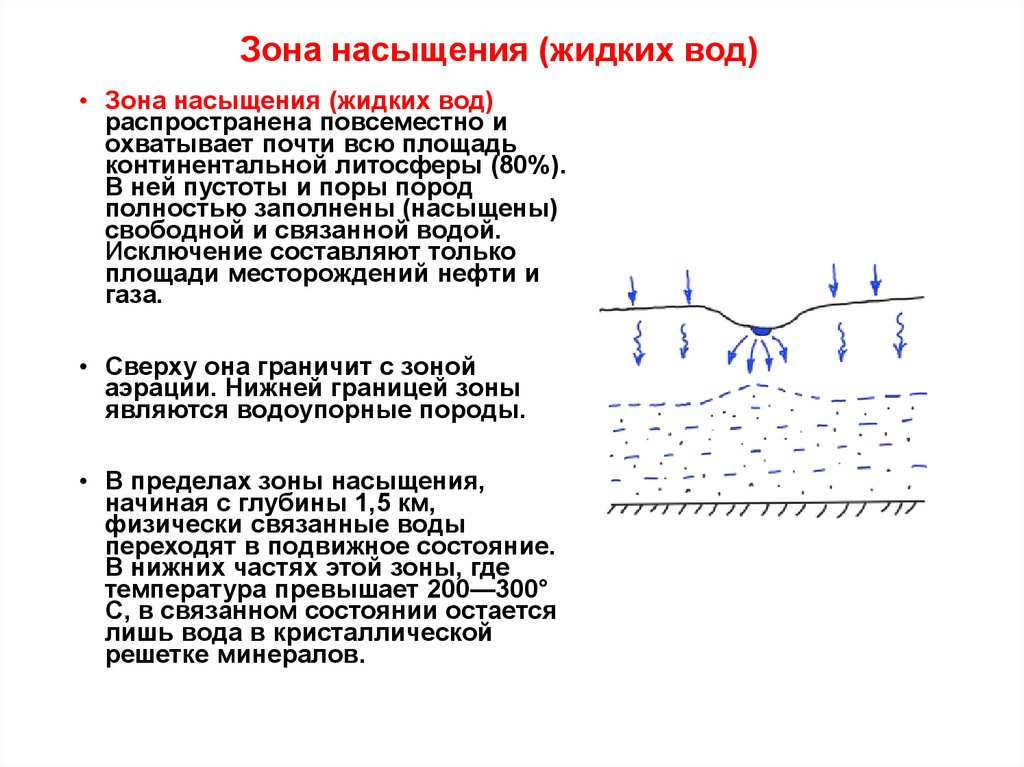

Зона насыщения (жидких вод)• Зона насыщения (жидких вод)

распространена повсеместно и

охватывает почти всю площадь

континентальной литосферы (80%).

В ней пустоты и поры пород

полностью заполнены (насыщены)

свободной и связанной водой.

Исключение составляют только

площади месторождений нефти и

газа.

• Сверху она граничит с зоной

аэрации. Нижней границей зоны

являются водоупорные породы.

• В пределах зоны насыщения,

начиная с глубины 1,5 км,

физически связанные воды

переходят в подвижное состояние.

В нижних частях этой зоны, где

температура превышает 200—300°

С, в связанном состоянии остается

лишь вода в кристаллической

решетке минералов.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Зона насыщения сложена различными по литологическимособенностям и геологическому возрасту породами. С

учетом возможности просачивания подземных вод через

толщи пород, отдачи породами воды при их

эксплуатации, выделяются водоносные (заключающие

гравитационную

воду)

и

водоупорные

(водонепроницаемые) породы.

Водоносными называют такие породы, которые содержат

свободную воду и способны пропускать ее через свою

толщу и сравнительно легко отдавать под действием силы

тяжести.

К водоупорным (водонепроницаемым) относят такие

породы, которые весьма слабо пропускают (фильтруют)

или совсем не способны пропускать воду и отдавать ее в

природных условиях.

21.

При расчленении разрезов рыхлых и слабо сцементированныхосадочных и метаморфических пород, представляющих собой пластовопоровые или порово-трещинные коллекторы подземных вод,

пользуются следующими гидрогеологическими подразделениями (от

более мелких к крупным):

- водоносный горизонт,

- водоносный комплекс.

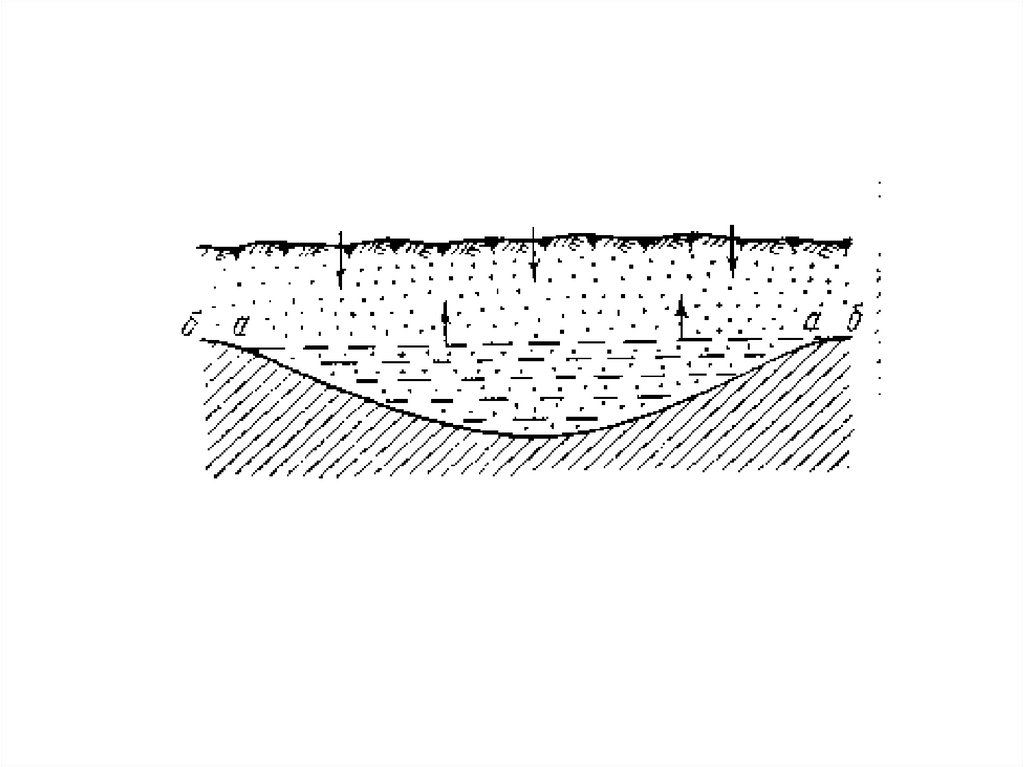

Водоносным горизонтом называется относительно выдержанная по

площади и в разрезе насыщенная свободной гравитационной водой

одно- или разновозрастная толща горных пород, представляющая собой

в гидродинамическом отношении единое целое.

По условиям залегания и их режиму выделяются водоносные горизонты

грунтовых, межпластовых ненапорных и артезианских (или напорных)

вод.

22.

Чередование по вертикали в геологическом разрезе пород, различных политологическим особенностям, дает возможность расчленить разрез на

водоносные и водоупорные толщи (пласты).

23.

Водоносный горизонт может быть представлен как одним, так инесколькими слоями водонасыщенных пород, отличающихся или

сходных по геологическому возрасту, литологическим особенностям

и фильтрационным свойствам. При сложении только одним пластом

он будет простым однослойным, а при многослойном — сложным

слоистым, двухслойным или многослойным

24.

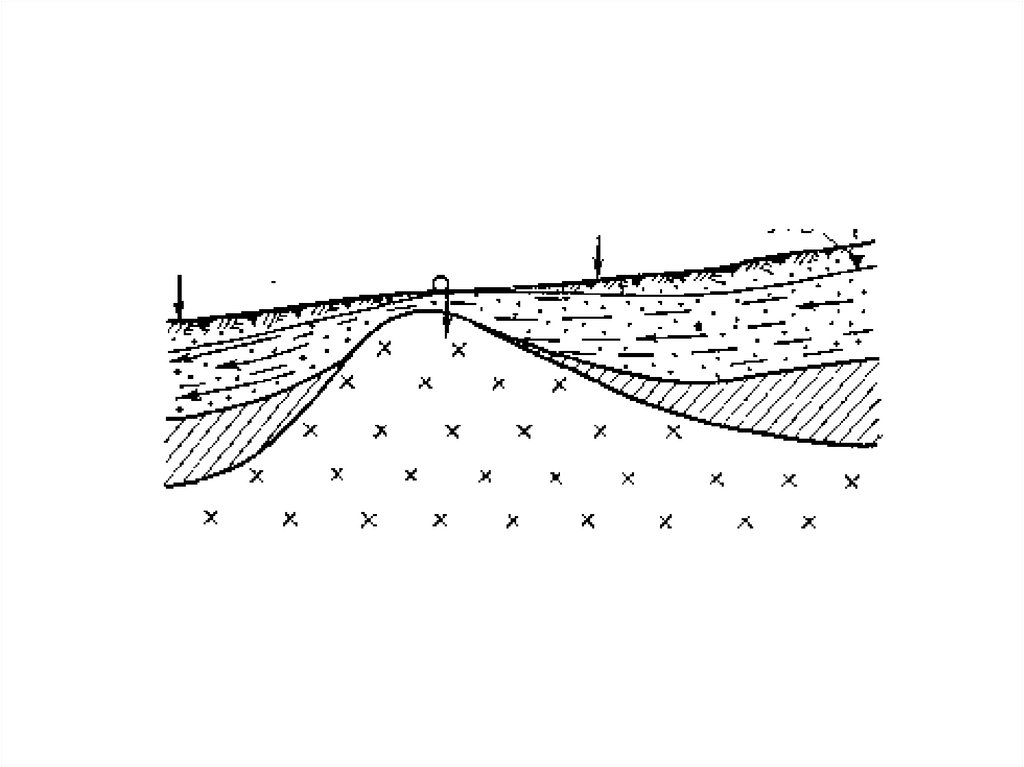

Водоносный комплекс представляет собой выдержанную ввертикальном разрезе и имеющую региональное распространение

водонасыщенную толщу одно- или разновозрастных и разнородных

по составу пород, ограниченную сверху и снизу регионально

выдержанными водоупорными (или относительно водоупорными)

пластами,

почти

исключающими

или

затрудняющими

гидравлическую связь со смежными водоносными комплексами и

обеспечивающими, таким образом, присущие данному комплексу

определенные

особенности

гидродинамического

и

гидрогеохимического режима вод.

Каждый водоносный комплекс характеризуется определенным

положением областей питания, создания напора и разгрузки. Это

предопределяет свойственные данному комплексу условия

накопления, распространения и формирования подземных вод.

Водоносный комплекс включает несколько в различной степени

выдержанных водоносных горизонтов. В отличие от водоносных

горизонтов в водоносном комплексе напоры подземных вод могут

изменяться в вертикальном разрезе, что предопределяется степенью

гидравлической связи отдельных составляющих его горизонтов.

25.

Схема строения водоносного комплекса26.

Основные формы и законыдвижения воды в недрах. Линейный

закон фильтрации, или закон Дарси.

27.

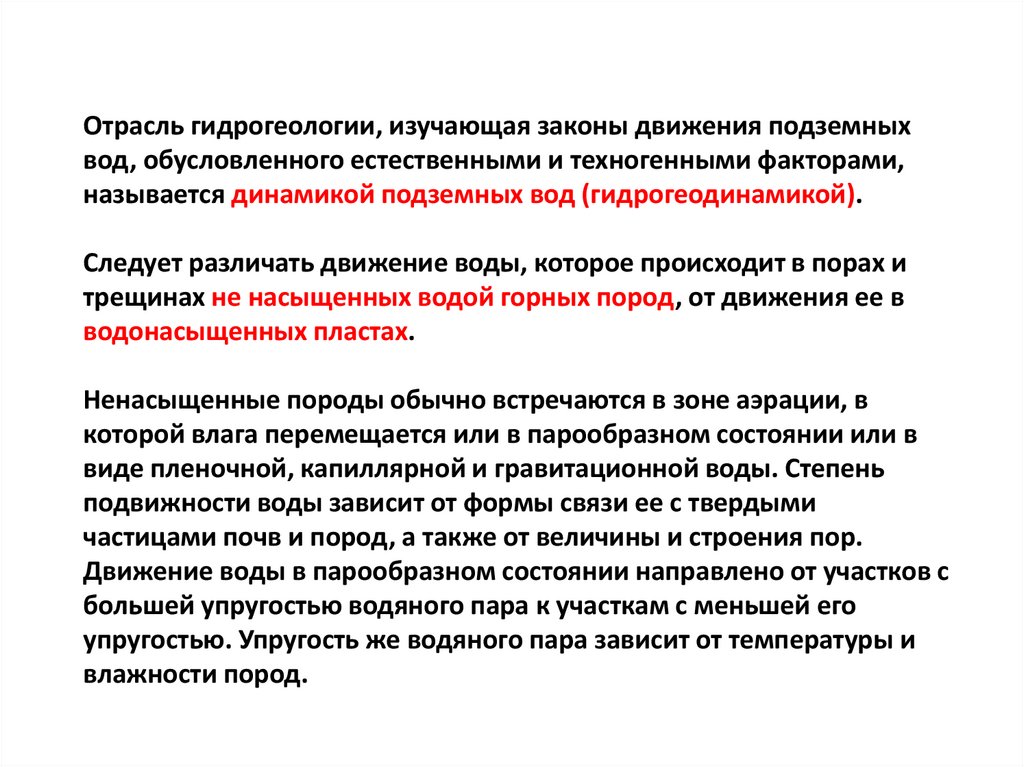

Отрасль гидрогеологии, изучающая законы движения подземныхвод, обусловленного естественными и техногенными факторами,

называется динамикой подземных вод (гидрогеодинамикой).

Следует различать движение воды, которое происходит в порах и

трещинах не насыщенных водой горных пород, от движения ее в

водонасыщенных пластах.

Ненасыщенные породы обычно встречаются в зоне аэрации, в

которой влага перемещается или в парообразном состоянии или в

виде пленочной, капиллярной и гравитационной воды. Степень

подвижности воды зависит от формы связи ее с твердыми

частицами почв и пород, а также от величины и строения пор.

Движение воды в парообразном состоянии направлено от участков с

большей упругостью водяного пара к участкам с меньшей его

упругостью. Упругость же водяного пара зависит от температуры и

влажности пород.

28.

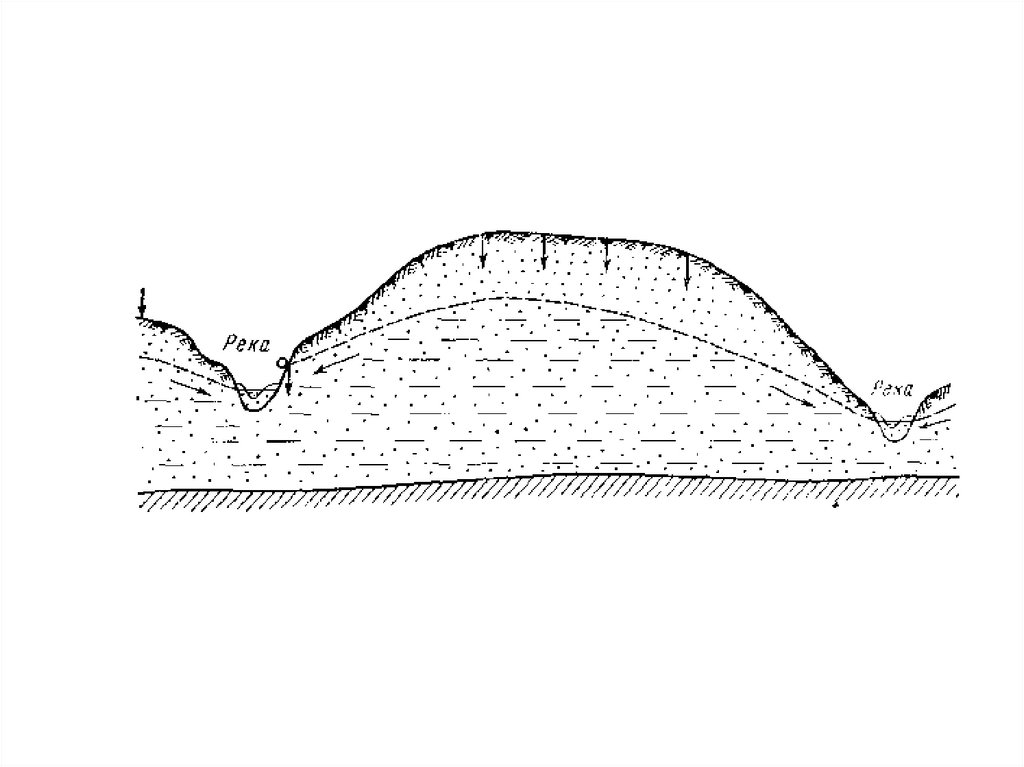

Основные вопросы динамики подземных вод касаются движенияводы непосредственно в водоносных горизонтах, где оно происходит

в результате передачи гидростатического давления от участков с

более высоким уровнем воды к участкам с более низким уровнем.

Динамику подземных вод следует рассматривать вместе с вопросами

их баланса и режима, так как колебания уровня и дебита подземных

вод зависят от многих факторов и являются следствием

изменяющегося во времени, т. е. неустановившегося движения.

Методы динамики подземных вод позволяют решать многие

практические задачи: определять водопроводимость и

производительность водоносных пластов, рассчитывать приток воды

к водозаборным сооружениям — колодцам, буровым скважинам,

водосборным галереям, каналам, определять возможный приток

воды в горные выработки, давать прогноз режима подземных вод и

др.

29.

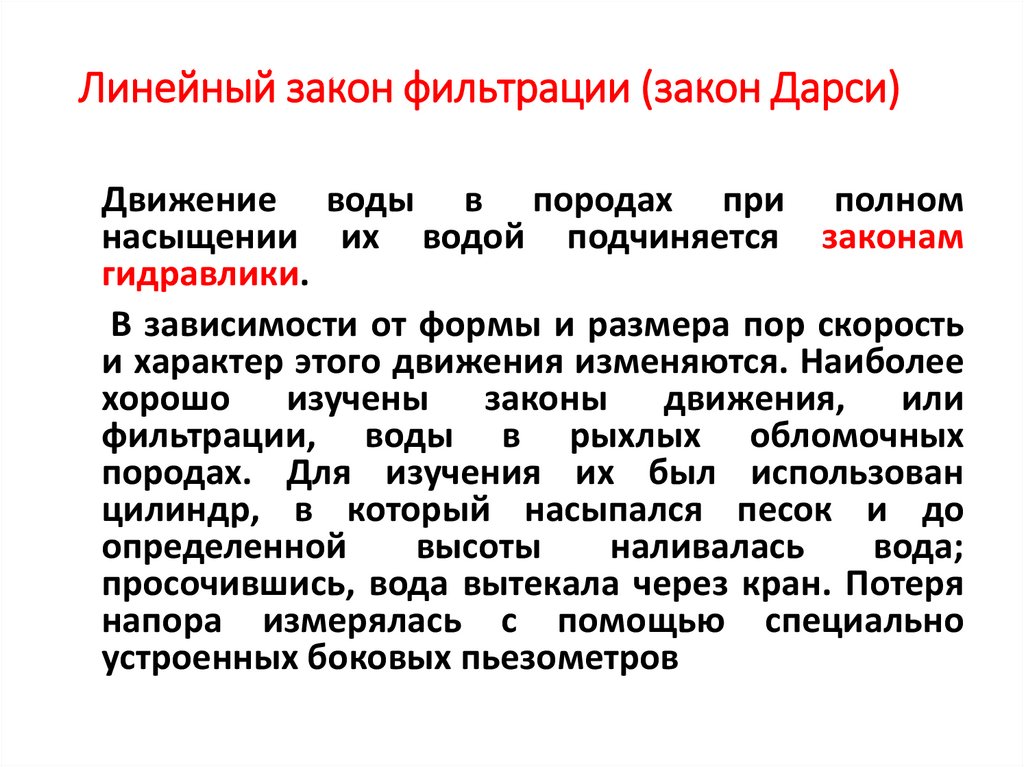

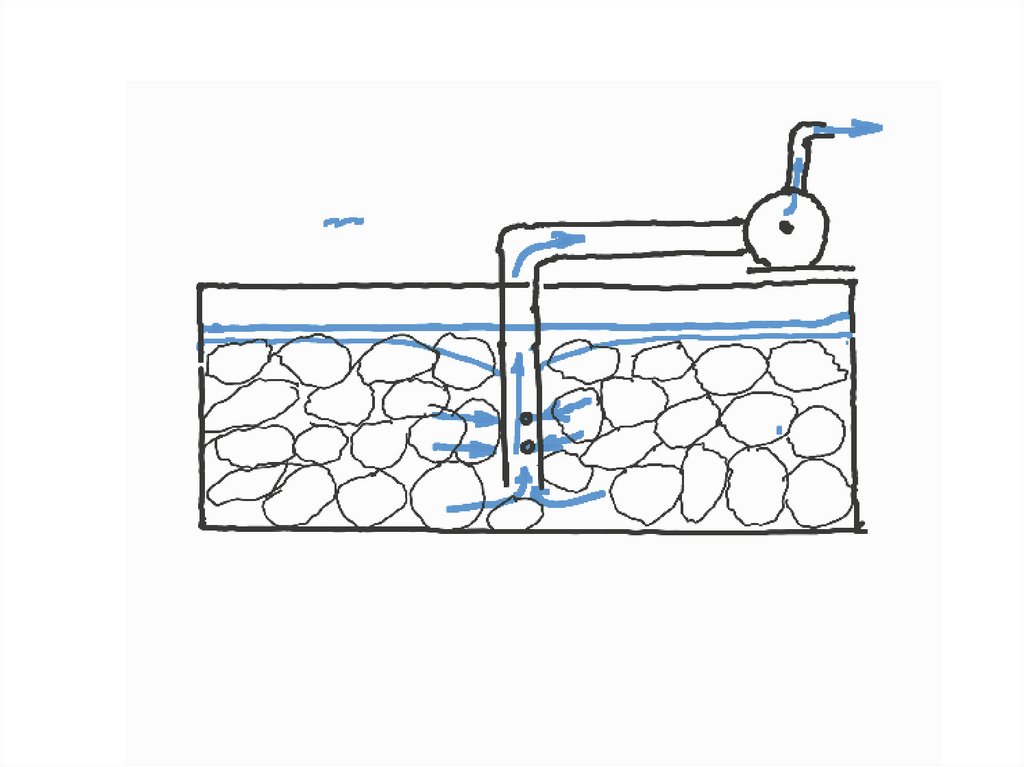

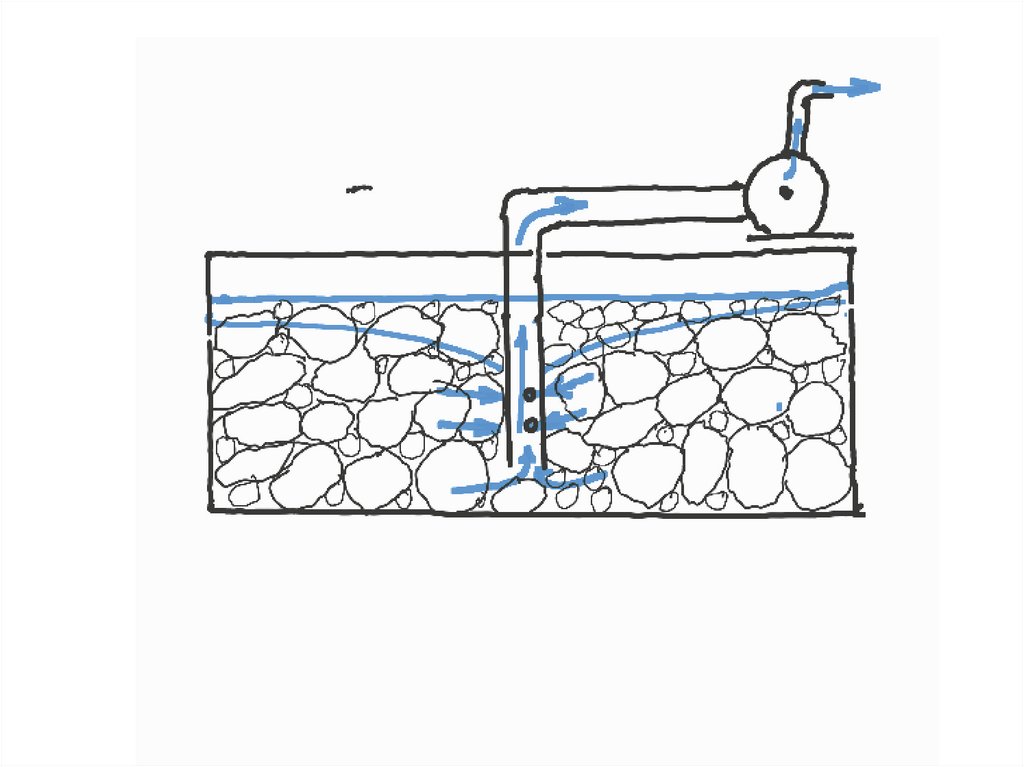

Линейный закон фильтрации (закон Дарси)Движение воды в породах при полном

насыщении их водой подчиняется законам

гидравлики.

В зависимости от формы и размера пор скорость

и характер этого движения изменяются. Наиболее

хорошо изучены законы движения, или

фильтрации, воды в рыхлых обломочных

породах. Для изучения их был использован

цилиндр, в который насыпался песок и до

определенной

высоты

наливалась

вода;

просочившись, вода вытекала через кран. Потеря

напора измерялась с помощью специально

устроенных боковых пьезометров

30.

Линейный закон фильтрации (закон Дарси)31.

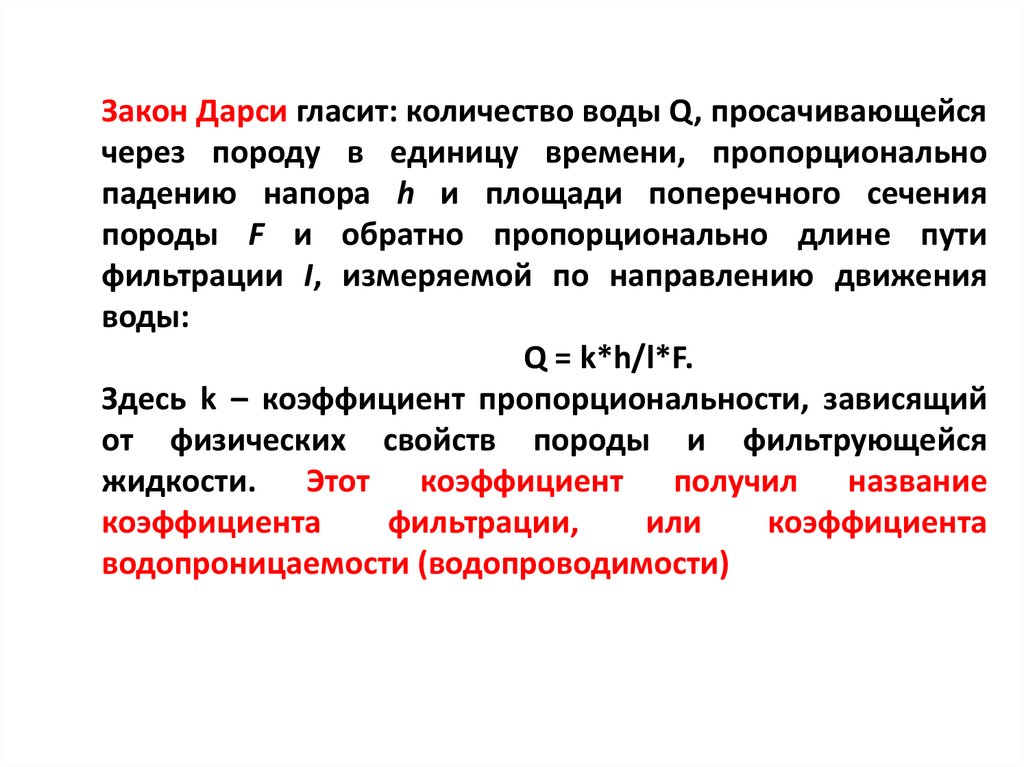

Закон Дарси гласит: количество воды Q, просачивающейсячерез породу в единицу времени, пропорционально

падению напора h и площади поперечного сечения

породы F и обратно пропорционально длине пути

фильтрации I, измеряемой по направлению движения

воды:

Q = k*h/l*F.

Здесь k – коэффициент пропорциональности, зависящий

от физических свойств породы и фильтрующейся

жидкости. Этот коэффициент получил название

коэффициента

фильтрации,

или

коэффициента

водопроницаемости (водопроводимости)

32.

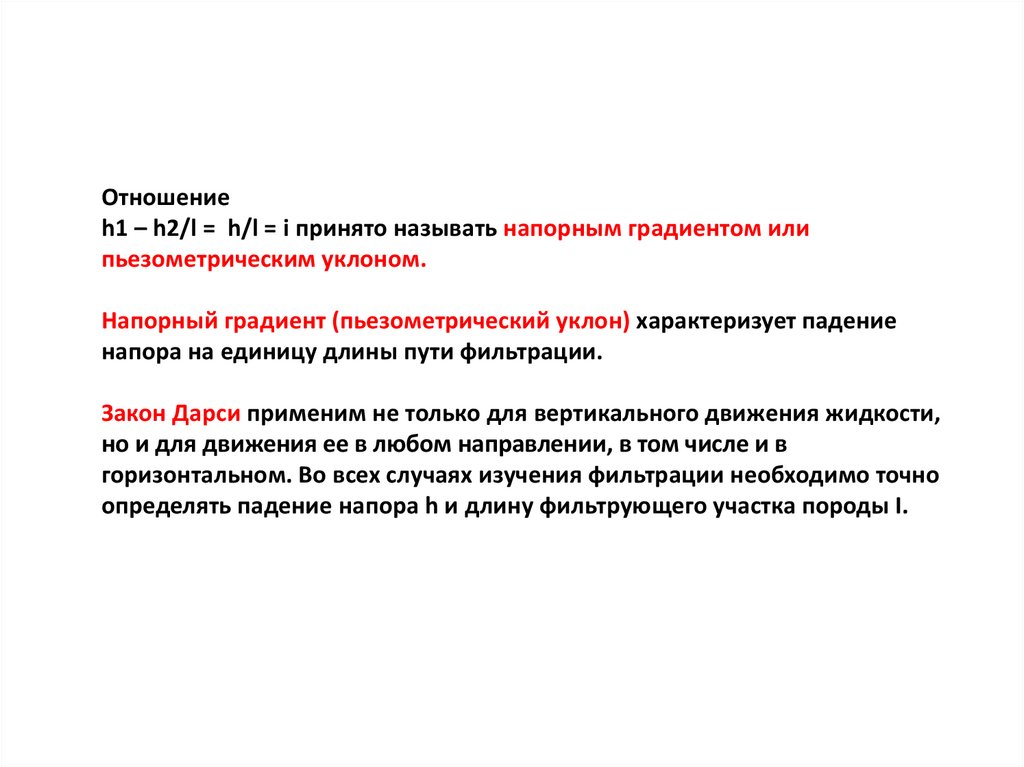

Отношениеh1 – h2/l = h/l = i принято называть напорным градиентом или

пьезометрическим уклоном.

Напорный градиент (пьезометрический уклон) характеризует падение

напора на единицу длины пути фильтрации.

Закон Дарси применим не только для вертикального движения жидкости,

но и для движения ее в любом направлении, в том числе и в

горизонтальном. Во всех случаях изучения фильтрации необходимо точно

определять падение напора h и длину фильтрующего участка породы I.

33.

34.

35.

36.

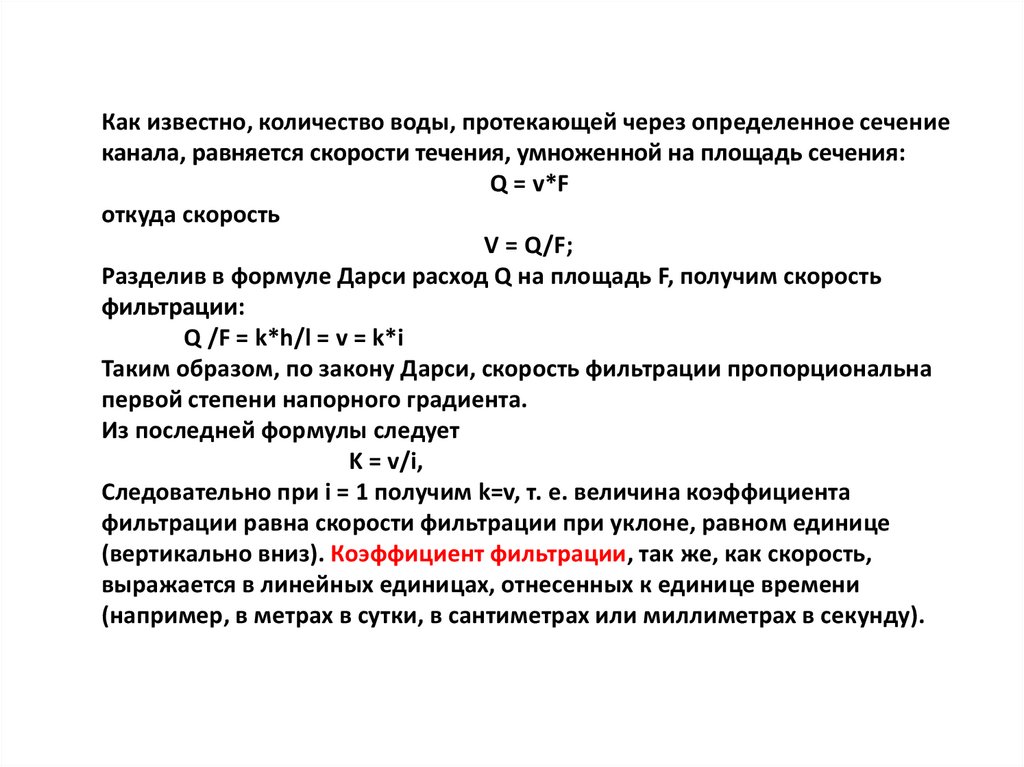

Как известно, количество воды, протекающей через определенное сечениеканала, равняется скорости течения, умноженной на площадь сечения:

Q = v*F

откуда скорость

V = Q/F;

Разделив в формуле Дарси расход Q на площадь F, получим скорость

фильтрации:

Q /F = k*h/l = v = k*i

Таким образом, по закону Дарси, скорость фильтрации пропорциональна

первой степени напорного градиента.

Из последней формулы следует

K = v/i,

Следовательно при i = 1 получим k=v, т. е. величина коэффициента

фильтрации равна скорости фильтрации при уклоне, равном единице

(вертикально вниз). Коэффициент фильтрации, так же, как скорость,

выражается в линейных единицах, отнесенных к единице времени

(например, в метрах в сутки, в сантиметрах или миллиметрах в секунду).

37.

Скорость фильтрации v = k*i не представляет собой действительной скоростидвижения воды в порах, а является величиной, отнесенной ко всему сечению

фильтрующей породы. Чтобы получить действительную скорость движения в

порах u, нужно разделить скорость фильтрации v на коэффициент пористости

n.

U = v/n

Отсюда скорость фильтрации

V = u*n.

Скорость фильтрации возрастает с увеличением пористости; кроме того, она

находится в прямой зависимости от температуры жидкости и в обратной

зависимости от вязкости жидкости.

38.

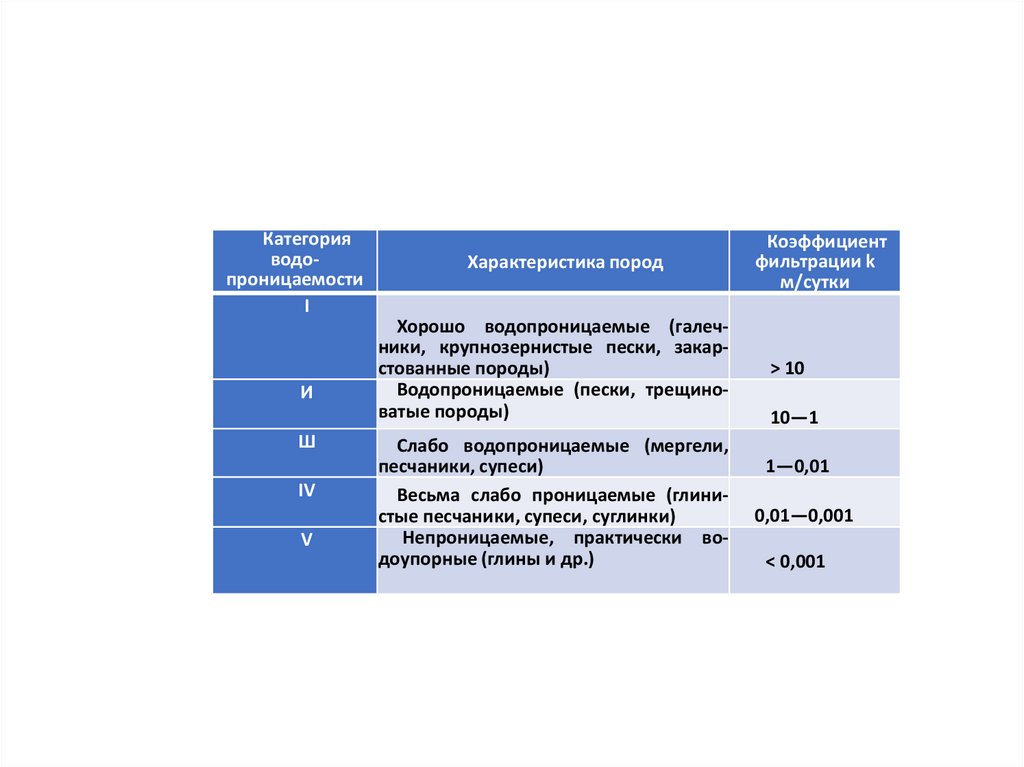

Категорияводопроницаемости

I

И

Ш

IV

V

Характеристика пород

Хорошо водопроницаемые (галечники, крупнозернистые пески, закарстованные породы)

Водопроницаемые (пески, трещиноватые породы)

Слабо водопроницаемые (мергели,

песчаники, супеси)

Весьма слабо проницаемые (глинистые песчаники, супеси, суглинки)

Непроницаемые, практически водоупорные (глины и др.)

Коэффициент

фильтрации k

м/сутки

> 10

10—1

1—0,01

0,01—0,001

< 0,001

39.

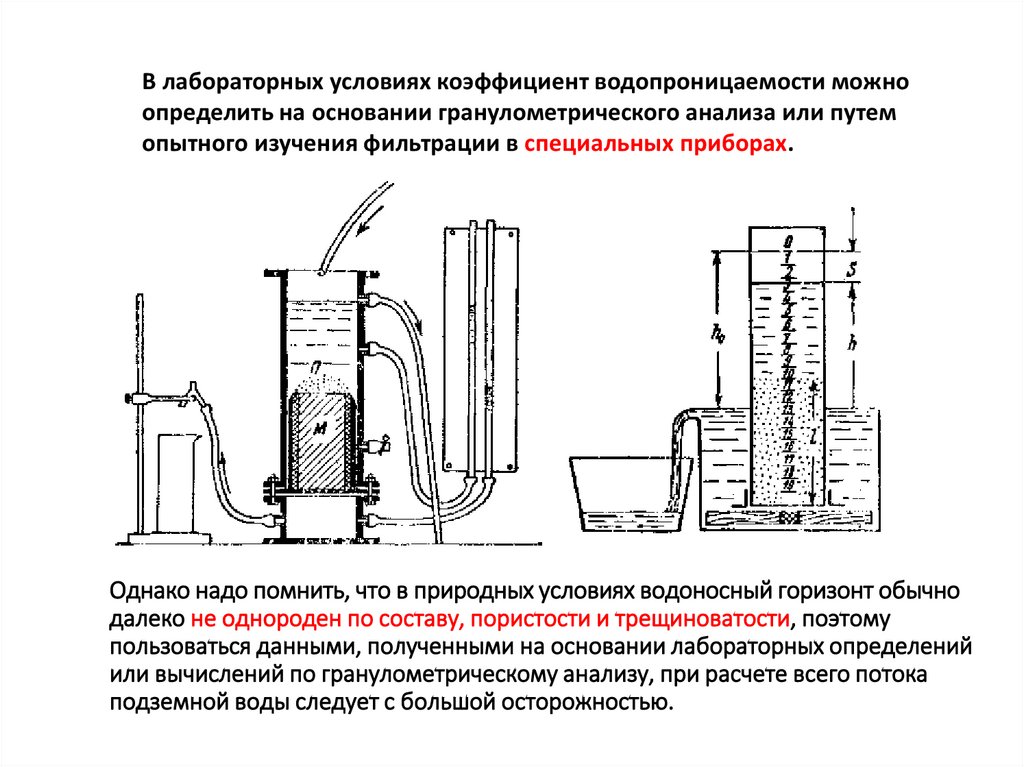

В лабораторных условиях коэффициент водопроницаемости можноопределить на основании гранулометрического анализа или путем

опытного изучения фильтрации в специальных приборах.

Однако надо помнить, что в природных условиях водоносный горизонт обычно

далеко не однороден по составу, пористости и трещиноватости, поэтому

пользоваться данными, полученными на основании лабораторных определений

или вычислений по гранулометрическому анализу, при расчете всего потока

подземной воды следует с большой осторожностью.

40.

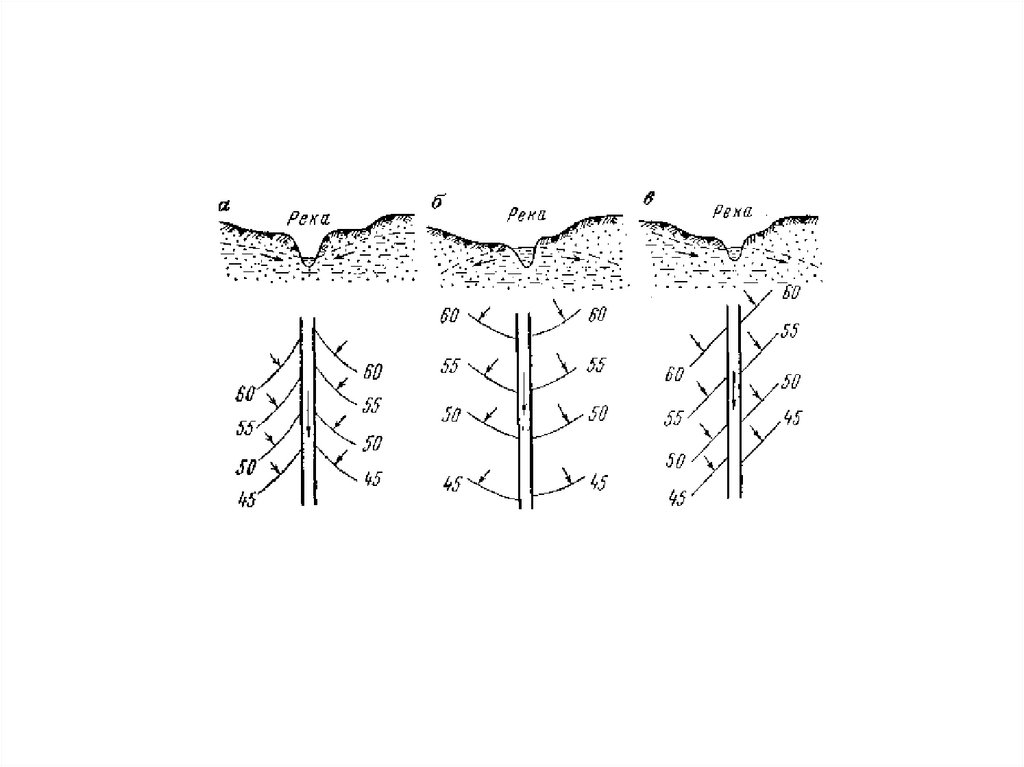

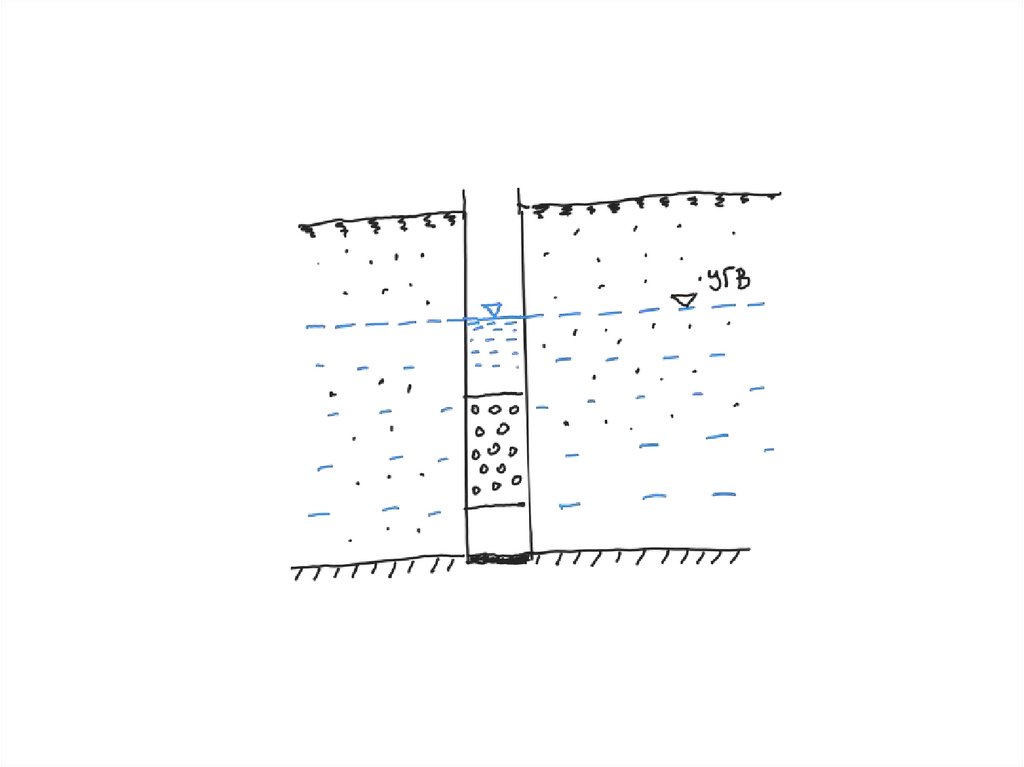

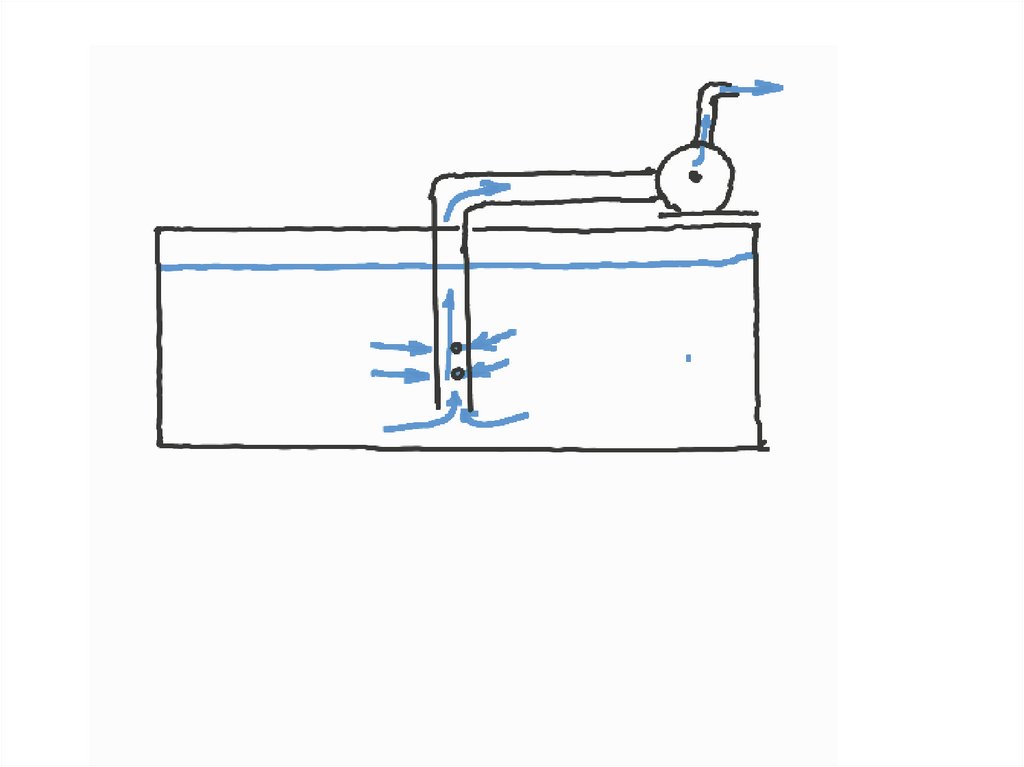

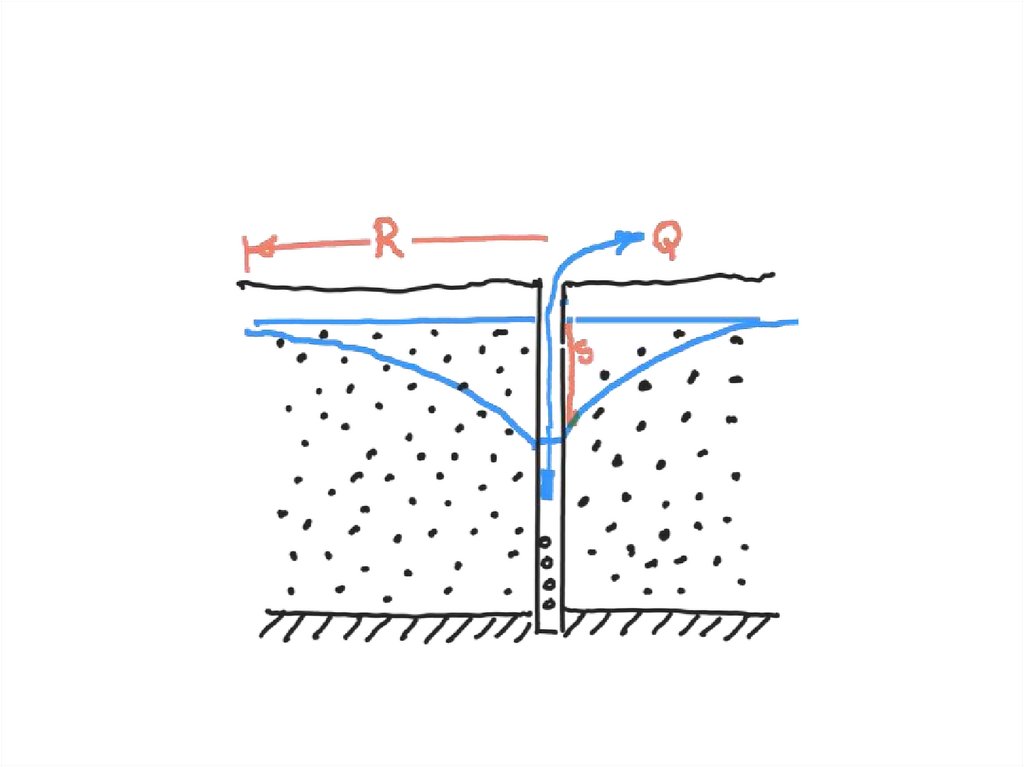

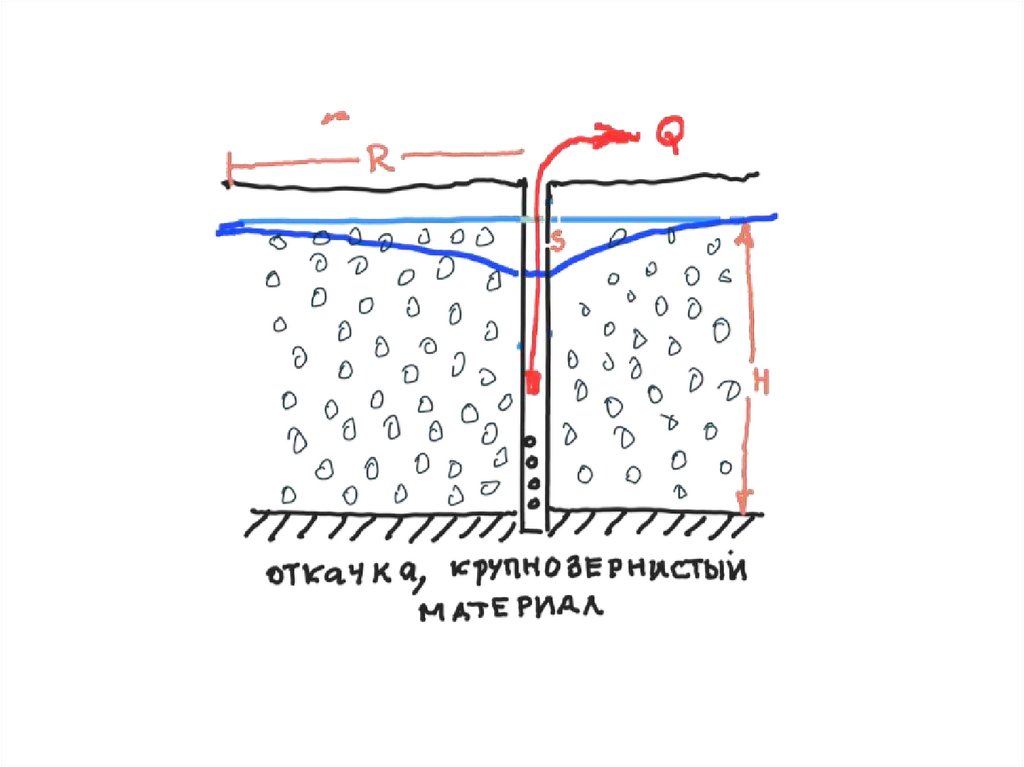

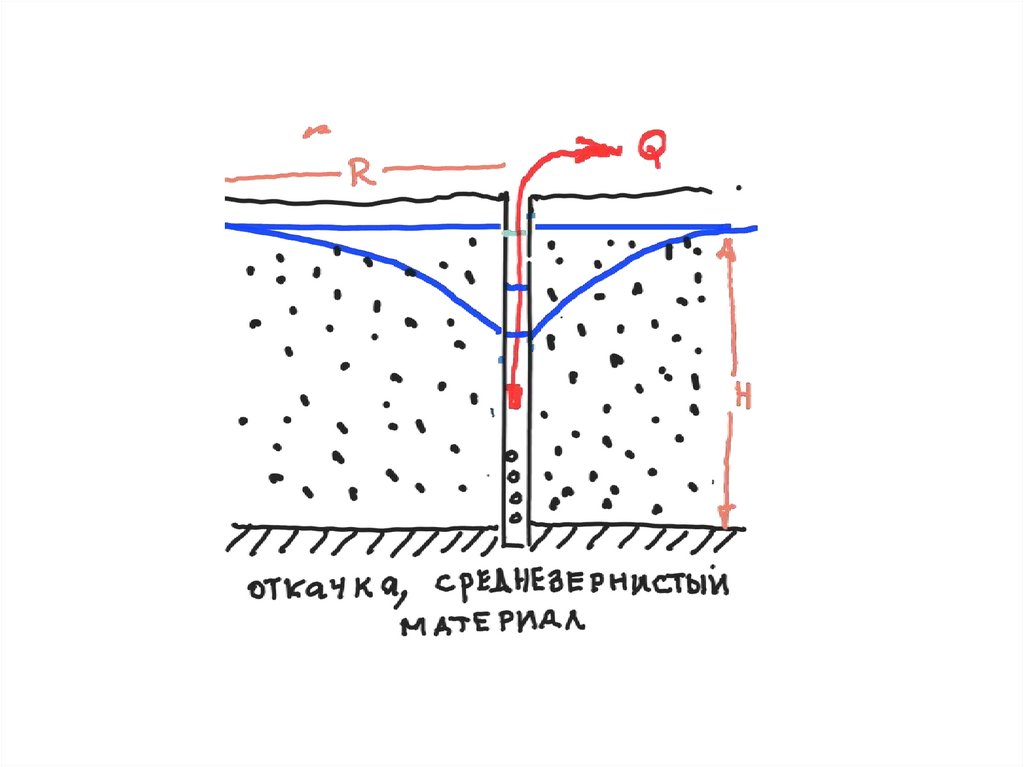

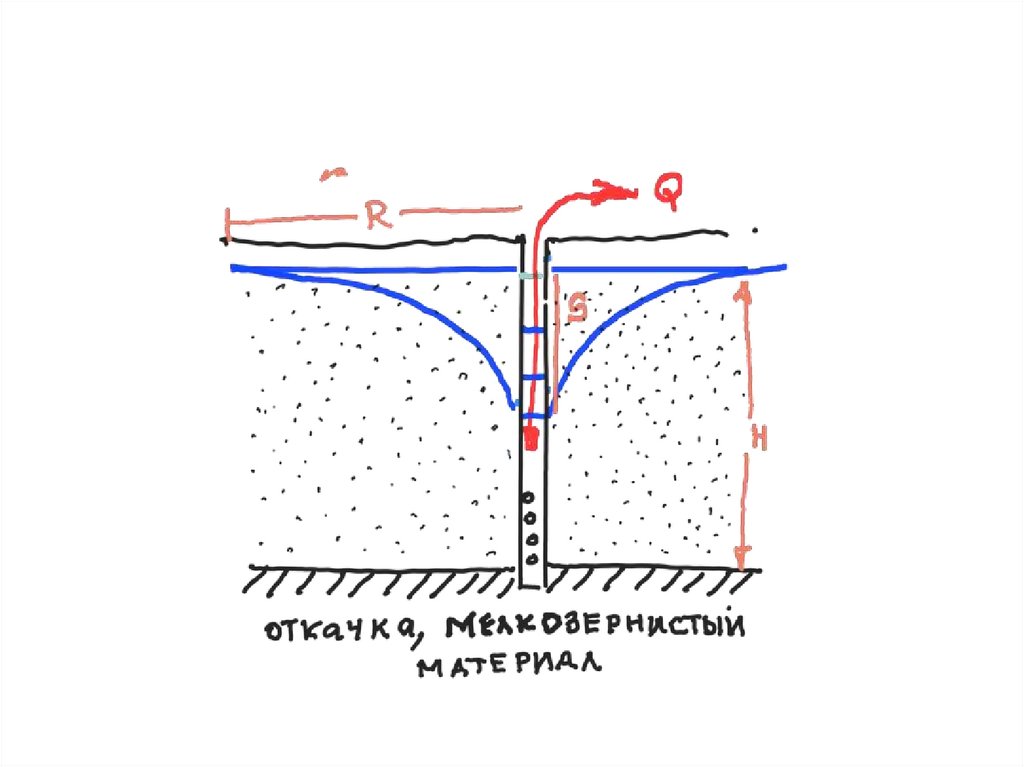

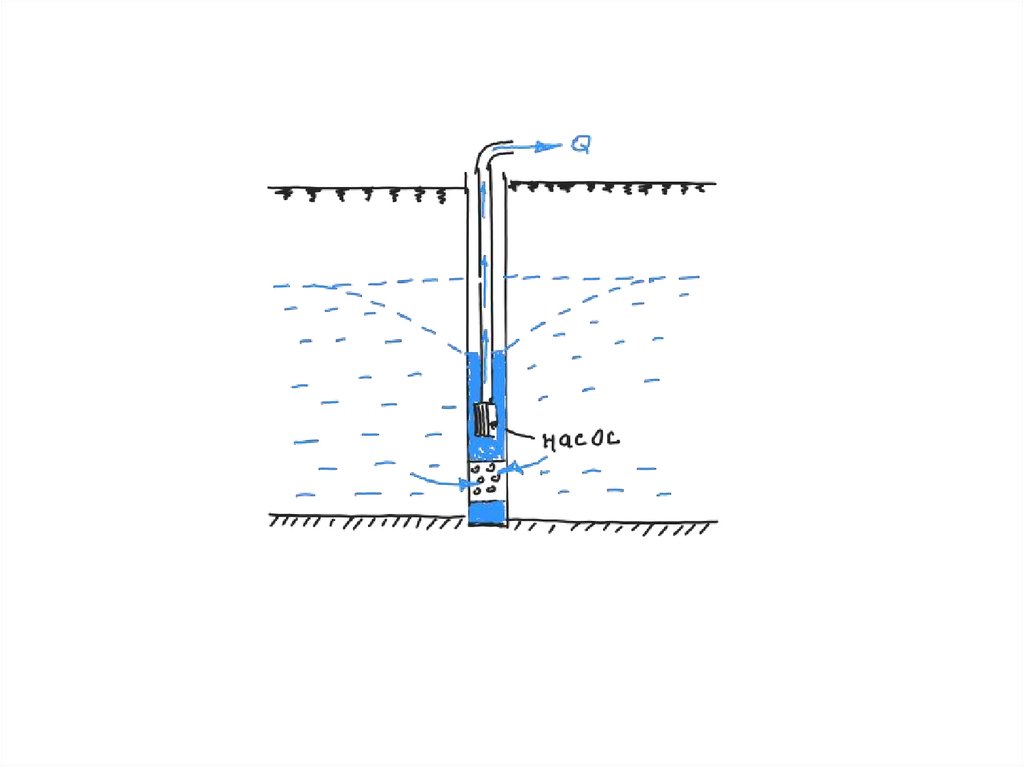

Более точные результаты получаются при определении коэффициентафильтрации всей толщи непосредственно в полевых условиях.

В практике гидрогеологических изысканий широкое применение получил

метод опытных откачек. Принцип проведения откачек основан на теории

притока воды к колодцам.

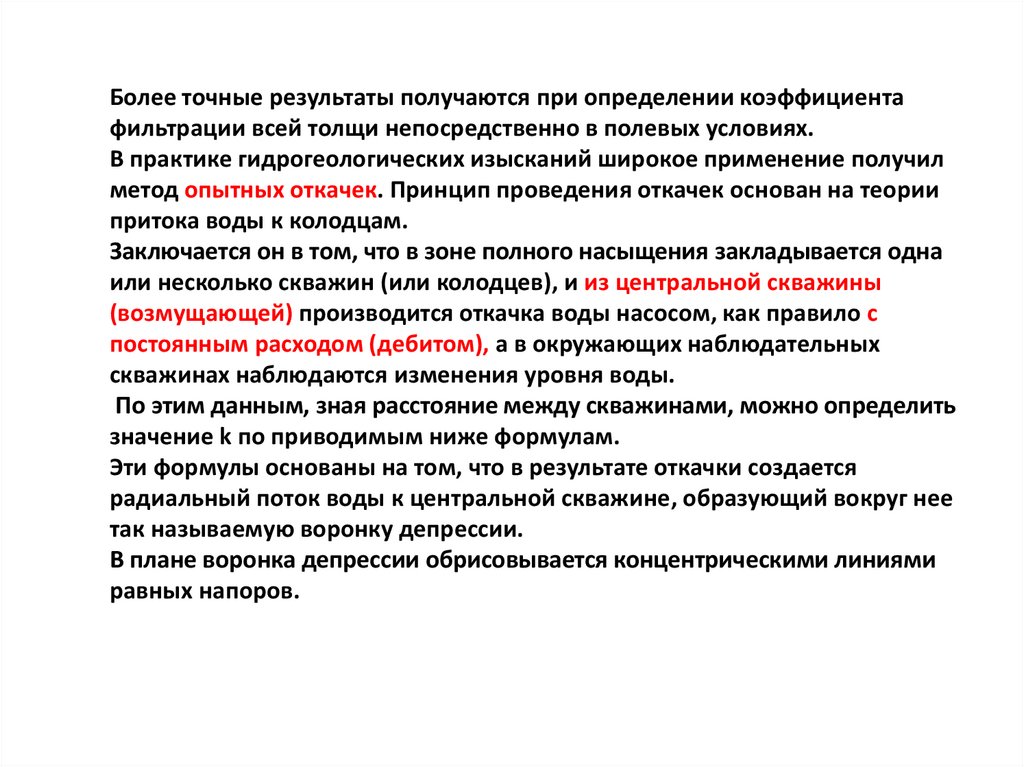

Заключается он в том, что в зоне полного насыщения закладывается одна

или несколько скважин (или колодцев), и из центральной скважины

(возмущающей) производится откачка воды насосом, как правило с

постоянным расходом (дебитом), а в окружающих наблюдательных

скважинах наблюдаются изменения уровня воды.

По этим данным, зная расстояние между скважинами, можно определить

значение k по приводимым ниже формулам.

Эти формулы основаны на том, что в результате откачки создается

радиальный поток воды к центральной скважине, образующий вокруг нее

так называемую воронку депрессии.

В плане воронка депрессии обрисовывается концентрическими линиями

равных напоров.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

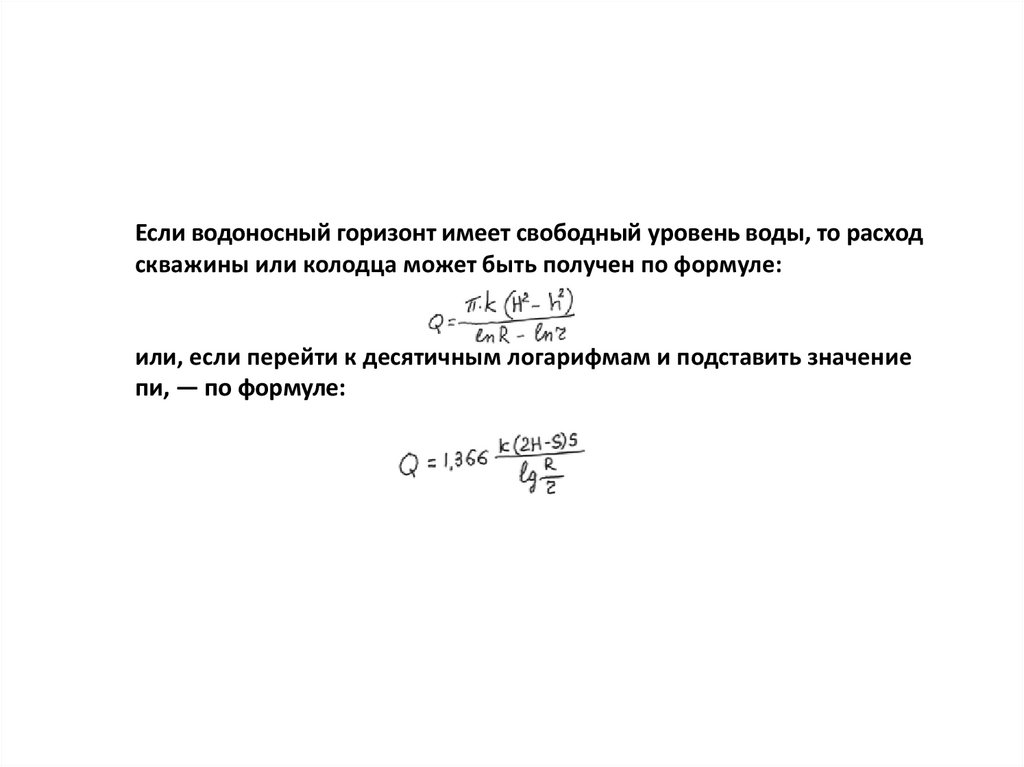

Если водоносный горизонт имеет свободный уровень воды, то расходскважины или колодца может быть получен по формуле:

или, если перейти к десятичным логарифмам и подставить значение

пи, — по формуле:

58.

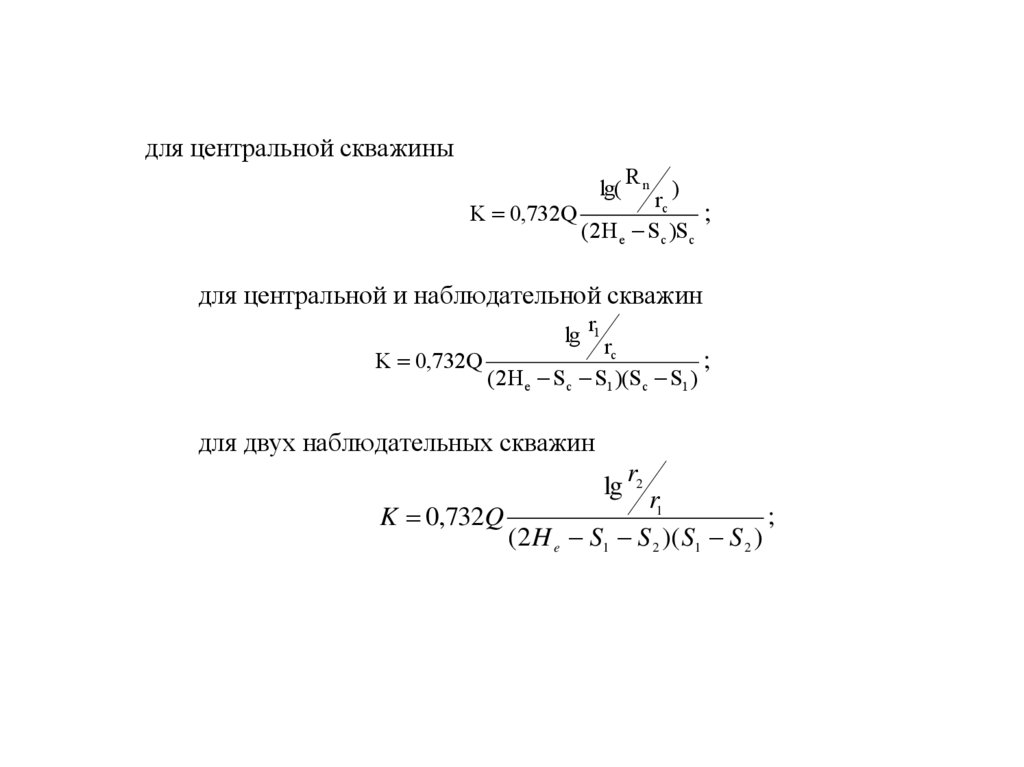

для центральной скважиныlg( R n )

rc

K 0,732Q

;

(2H e Sc )Sc

(5.7

для центральной и наблюдательной скважин

K 0,732Q

lg r1

rc

;

(2H e Sc S1 )(Sc S1 )

(5.8

для двух наблюдательных скважин

K 0,732Q

lg r2

r1

;

(2 H e S1 S 2 )( S1 S 2 )

где Q – дебит центральной скважины,| м³/сут;

rc – радиус центральной скважины, м;

r1, r2 – расстояния от центральной скважины до первой и второй

наблюдательных скважин, м;

He – мощность грунтового водоносного горизонта; м;

m – мощность артезианского пласта, м;

(5.

59.

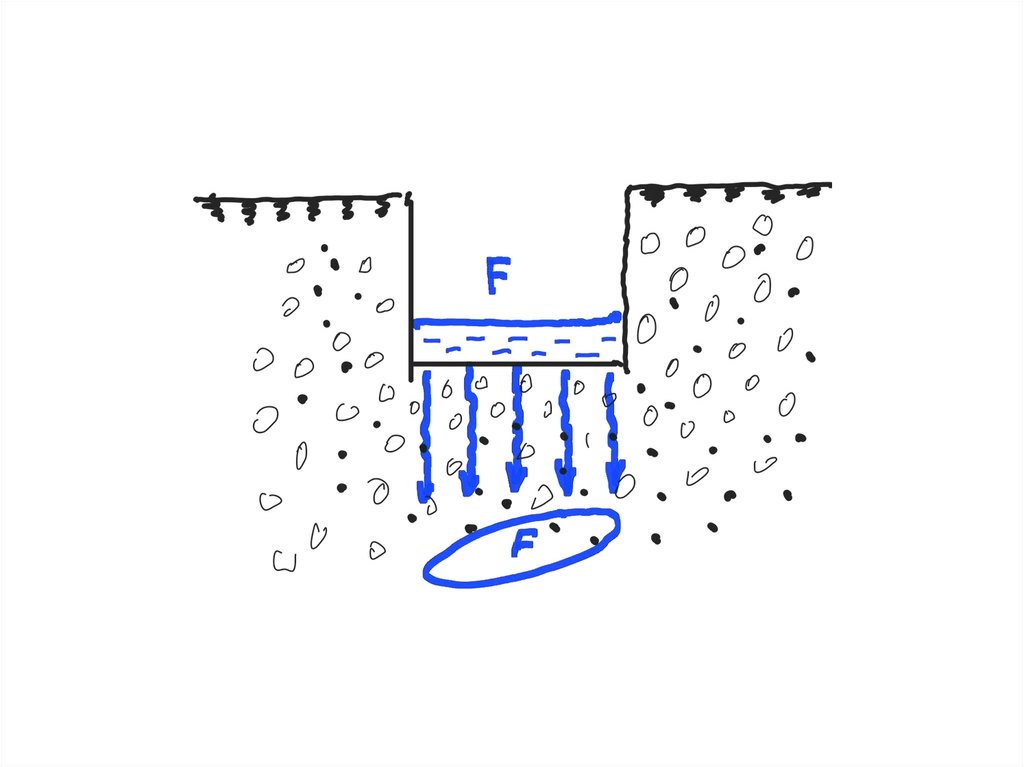

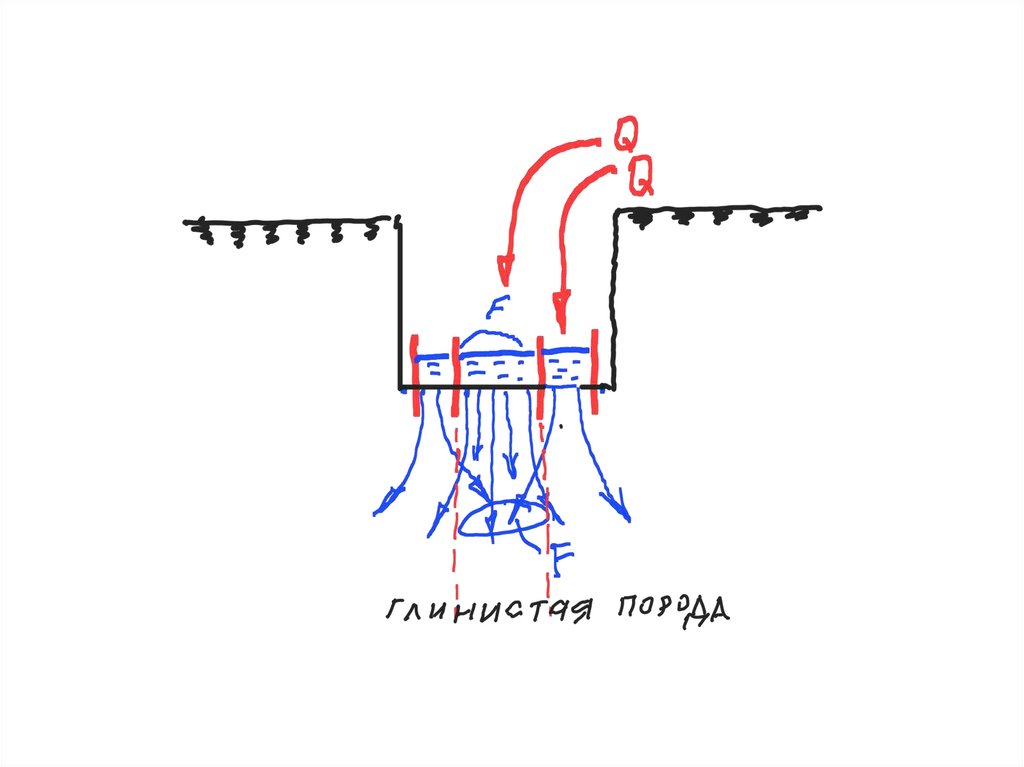

Опытные наливы в шурфыОпыт является одним из распространенных и хорошо

разработанных методом оценки фильтрационных свойств зоны

аэрации. Опробование обычно осуществляется до глубины 5 м. Во

время опыта ведется наблюдение за ходом инфильтрации воды из

шурфа в условиях постоянного уровня воды в процессе опыта. Эти

опыты проводятся при съемочных работах, при мелиоративных

исследованиях, оценке фильтрационных свойств пород в области

питания

водоносных

горизонтов,

при

геоэкологических

исследованиях для оценки возможной миграции загрязняющих

компонентов и др.

60.

61.

62.

63.

64.

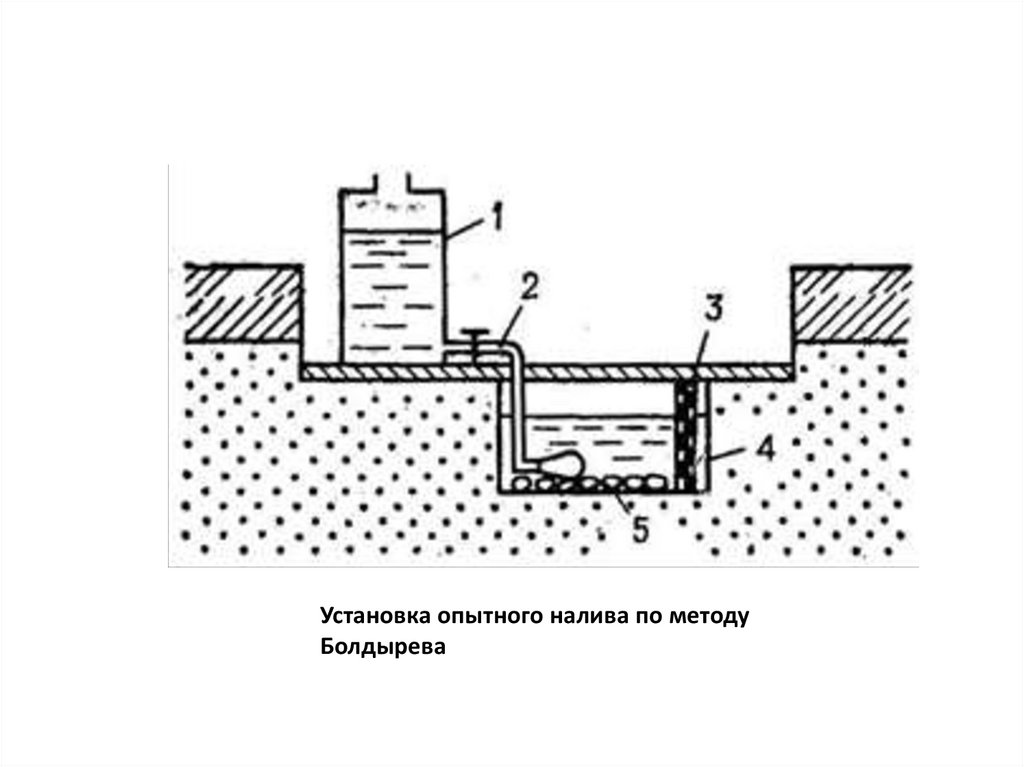

Установка опытного налива по методуБолдырева

65.

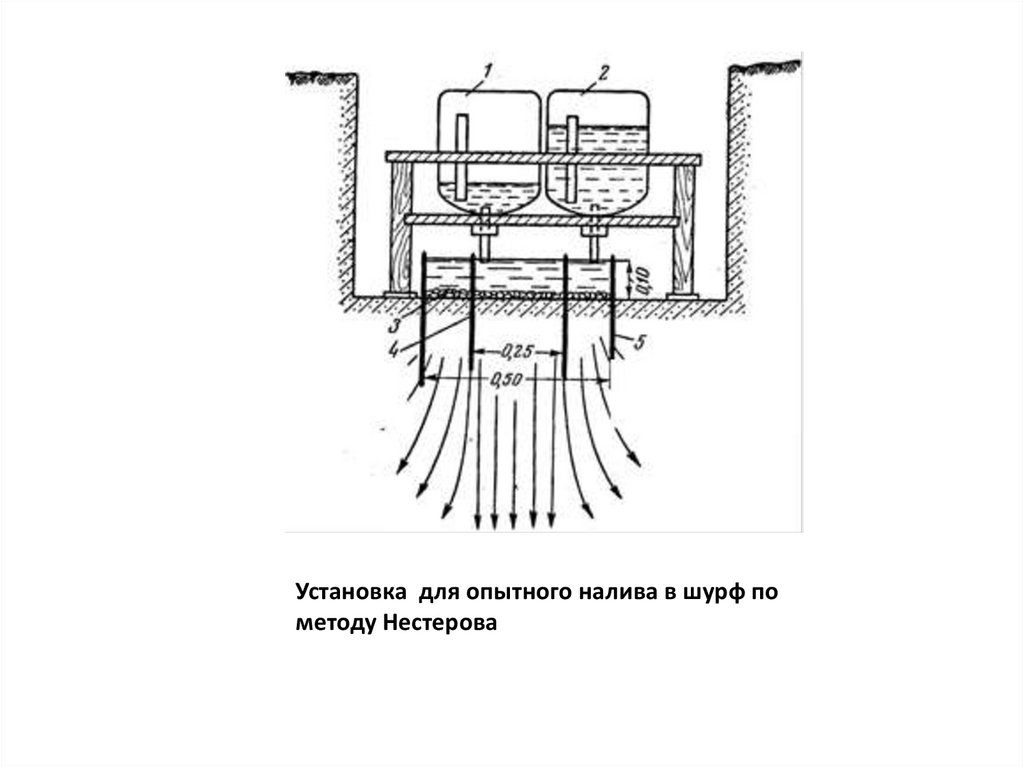

Установка для опытного налива в шурф пометоду Нестерова

66.

Вычисляется коэффициент фильтрации по формулеQ l

K

,

( h K z l )

где Q установившийся фильтрационный расход через внутреннее кольцо;

l глубина просачивания воды;

z слой воды в кольце;

площадь поперечного сечения фильтрующейся воды.

По результатам опыта составляют сводный лист опытного налива в шурф.

(5

67.

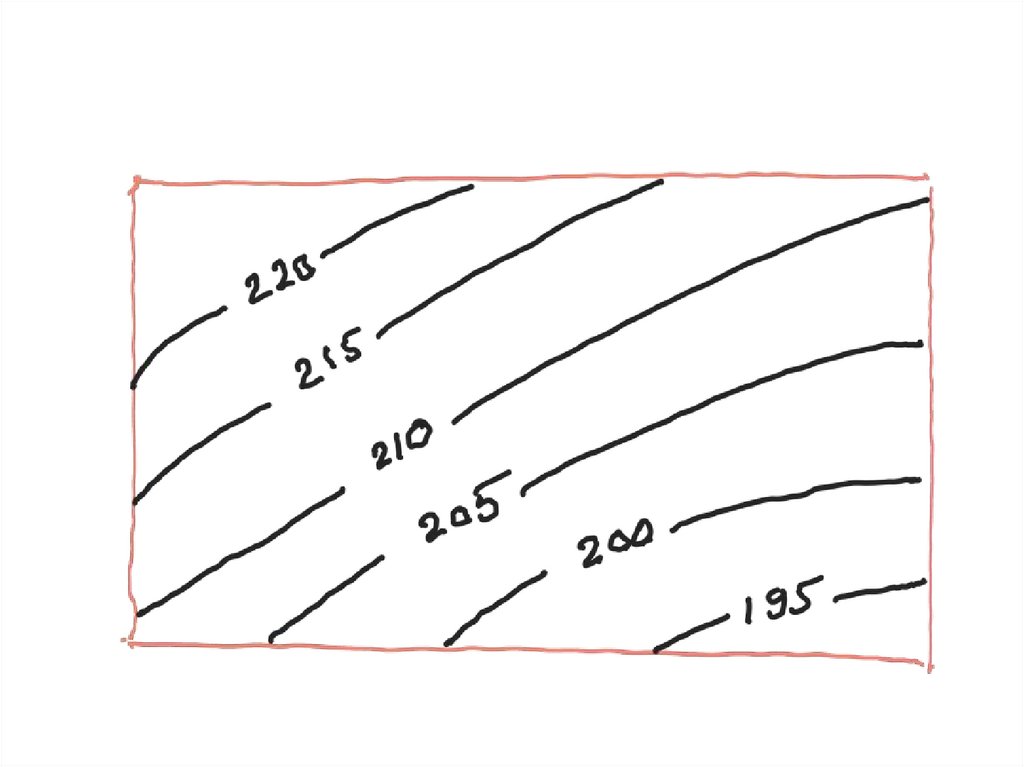

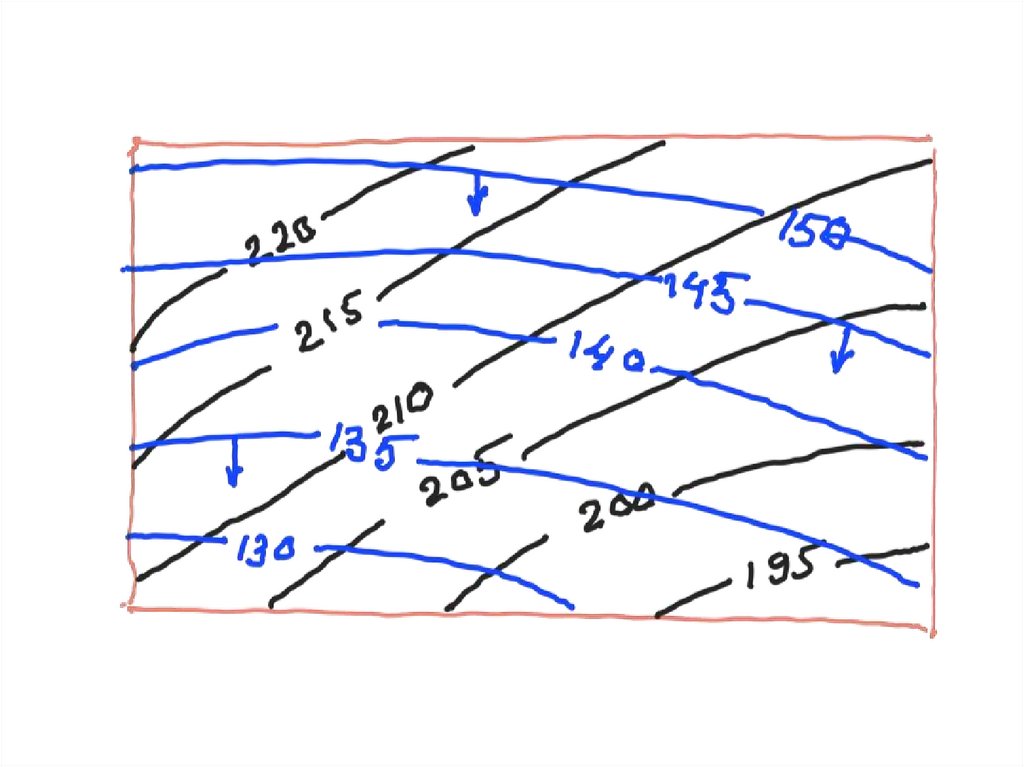

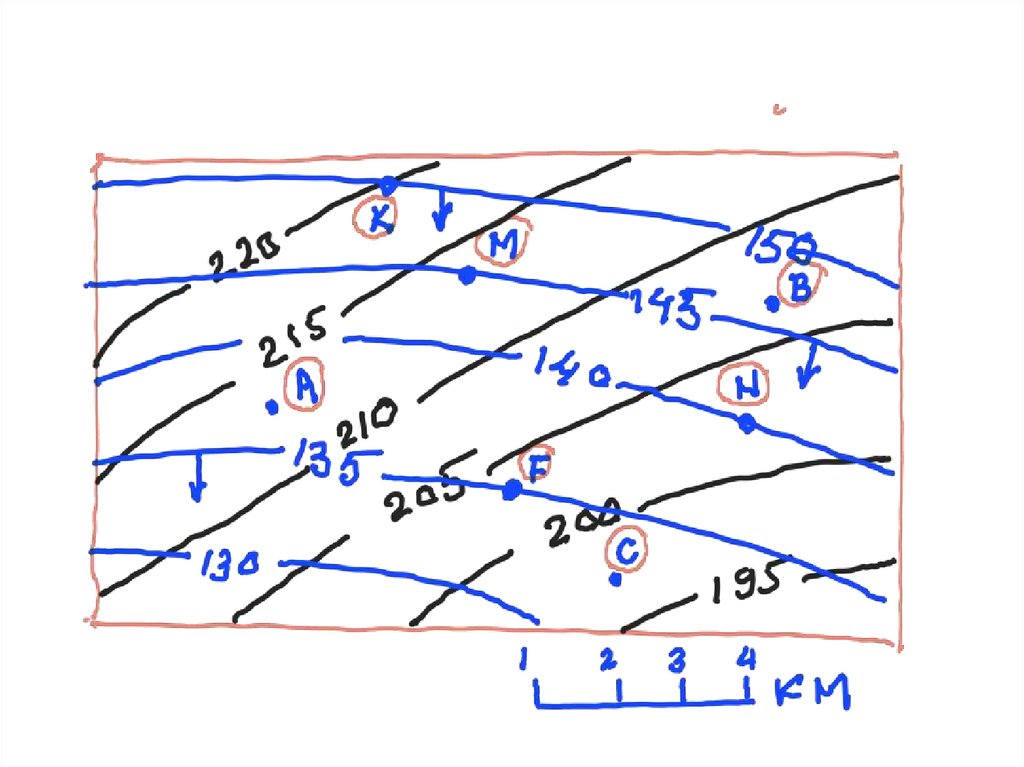

При решении многих гидрогеологических задач необходимо знатьнаправление и действительную скорость движения подземных вод.

Направление течения потока подземных вод можно определить по

наблюдениям за уровнями воды не менее чем в трех скважинах (или

колодцах) или по карте, на которой нанесены линии одинаковых уровней

(гидроизогипсы или гидроизопьезы). В любом пункте линия,

перпендикулярная к гидроизогипсам (гидроизопьезам), укажет

направление движения подземных вод.

Действительную скорость движения воды W можно установить

непосредственным наблюдением за движением воды в пласте. Для этой

цели применяются индикаторы — растворы различных солей или краски,

которые вводят в верхнюю по потоку, пусковую, скважину (или колодец) и

улавливают ниже по потоку в наблюдательной скважине.

Зная расстояние L между двумя выработками и время t прохождения

индикатора между ними, можно определить скорость движения w по

формуле:

W = L/t

68.

69.

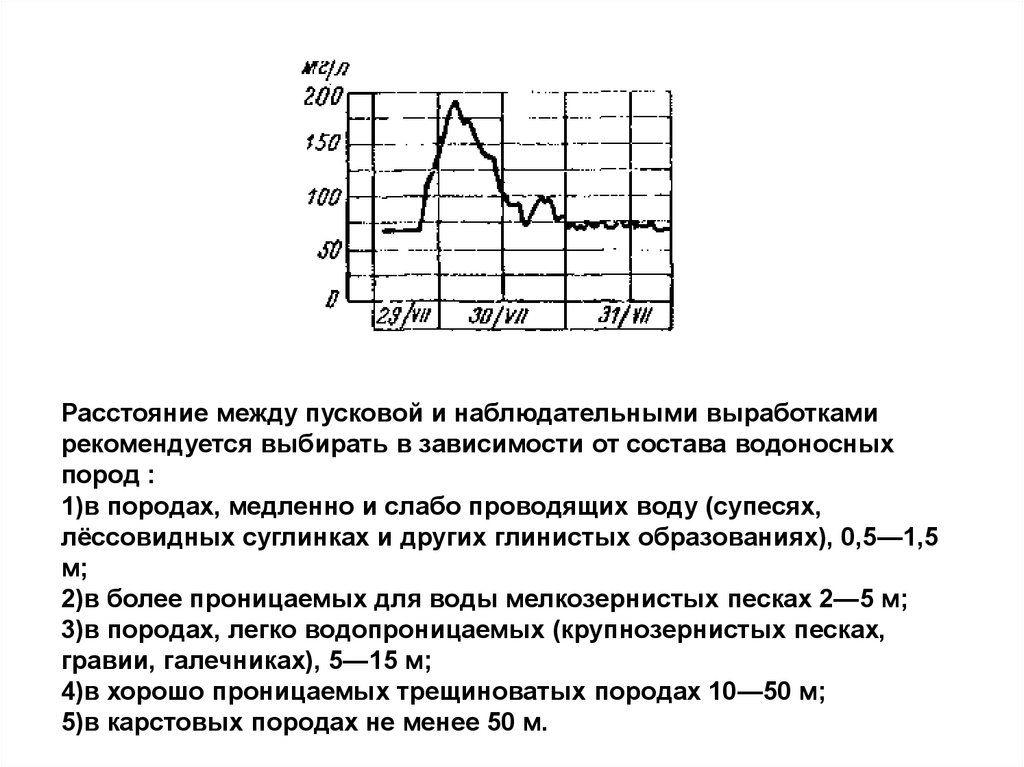

Расстояние между пусковой и наблюдательными выработкамирекомендуется выбирать в зависимости от состава водоносных

пород :

1)в породах, медленно и слабо проводящих воду (супесях,

лёссовидных суглинках и других глинистых образованиях), 0,5—1,5

м;

2)в более проницаемых для воды мелкозернистых песках 2—5 м;

3)в породах, легко водопроницаемых (крупнозернистых песках,

гравии, галечниках), 5—15 м;

4)в хорошо проницаемых трещиноватых породах 10—50 м;

5)в карстовых породах не менее 50 м.

70.

71.

Задание №1.Для определения коэффициента фильтрации песка произведен опыт в

приборе, показанном на рисунке и установленном на горизонтальном

основании, являющемся плоскостью сравнения.

В цилиндр, диаметром D, мм загружался песок, который насыщался

наливаемой сверху водой. Уровень воды поддерживался постоянным

при помощи боковой отводной трубки. Вода просачивалась через песок с

высотой фильтрующей колонны L, см и выливалась через кран внизу

цилиндра с расходом Q, см3/мин. Для измерения потери напора при

фильтрации вверху и внизу цилиндра вставлялись пьезометрические

трубки. Показатель уровня в нижнем пьезометре составил h1, см от

плоскости сравнения, в верхнем пьезометре – h2, см от плоскости

сравнения.

72.

Необходимо определить:- гидравлический градиент;

- коэффициент фильтрации песка по результатам данных лабораторных

исследований, м/сут;

- дать наименование исследованной породы (согласно таблицы 2).

Работа выполняется индивидуально по вариантам.

Таблица 1.

Основные параметры лабораторных исследований

№

вари

анта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q,

см3/

мин

30,0

35,5

29,4

30,3

25,4

22,3

21,0

25,0

32,0

30,5

D,

мм

L,

см

h 1,

см

h 2,

см

65,0

64,0

70,5

66,0

69,0

75,0

73,0

64,5

63,8

65,4

50,0

55,0

57,0

59,0

60,0

63,0

61,0

55,0

58,0

59,0

49,5

56,0

54,0

58,0

61,5

63,0

65,0

54,5

57,0

58,0

60,0

65,0

67,0

69,0

70,0

73,0

71,0

65,0

68,0

69,0

J

73.

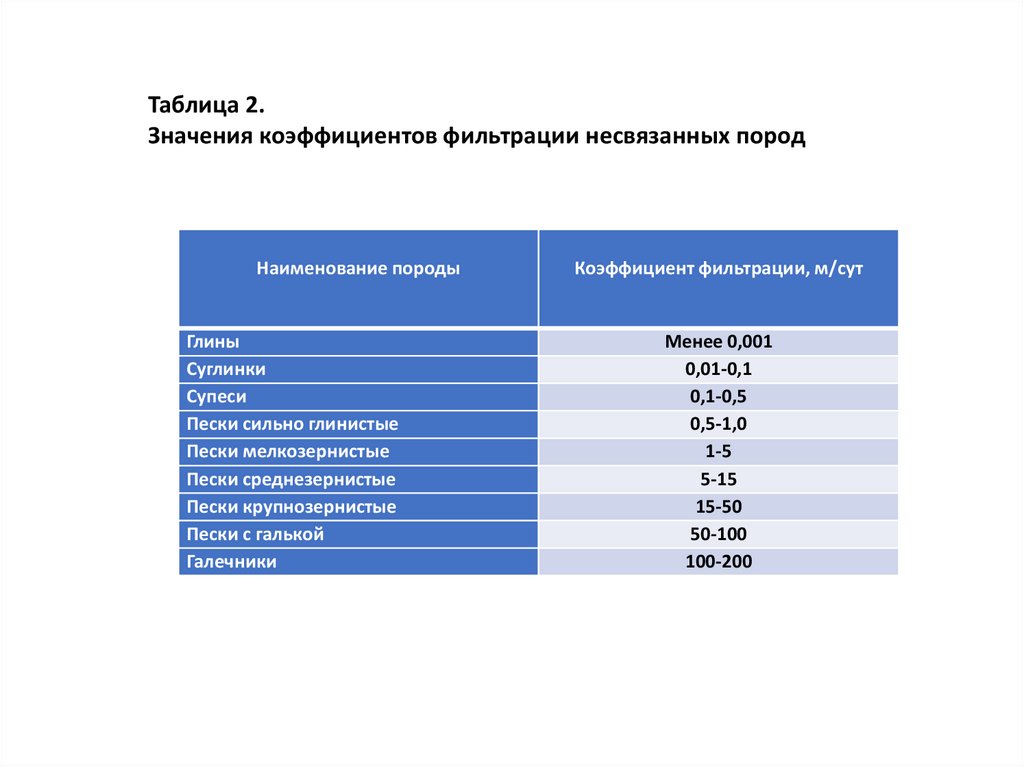

Таблица 2.Значения коэффициентов фильтрации несвязанных пород

Наименование породы

Глины

Суглинки

Супеси

Пески сильно глинистые

Пески мелкозернистые

Пески среднезернистые

Пески крупнозернистые

Пески с галькой

Галечники

Коэффициент фильтрации, м/сут

Менее 0,001

0,01-0,1

0,1-0,5

0,5-1,0

1-5

5-15

15-50

50-100

100-200

74.

Определение коэффициентафильтрации пород зоны

аэрации по результатам

налива воды в шурф.

75.

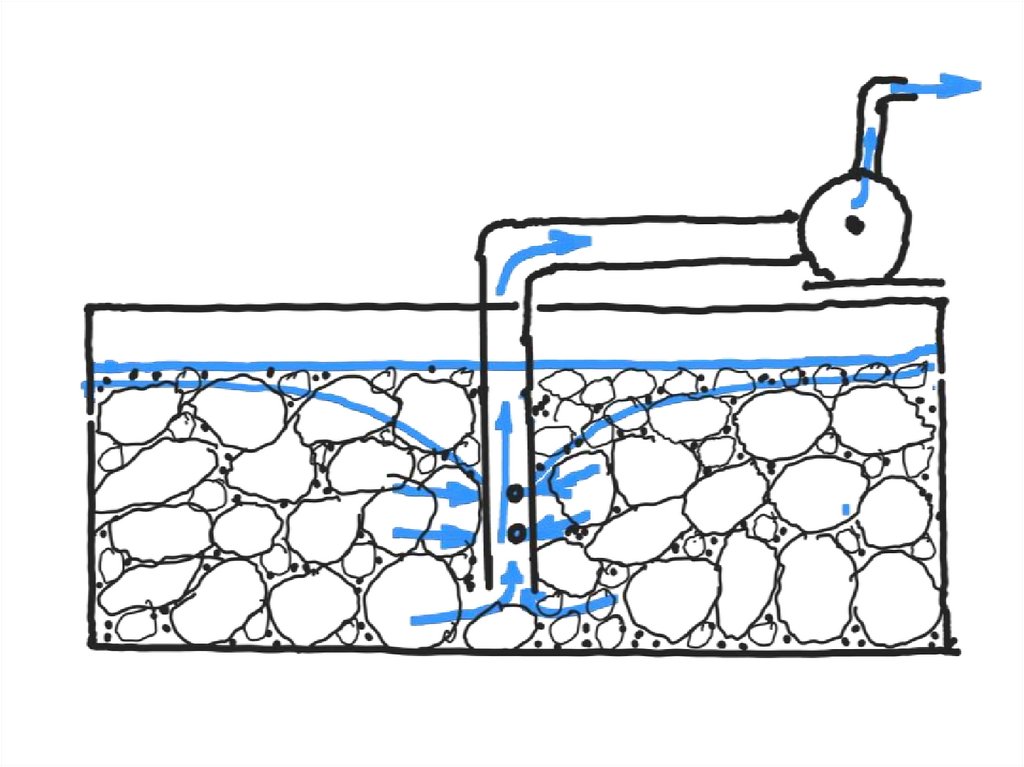

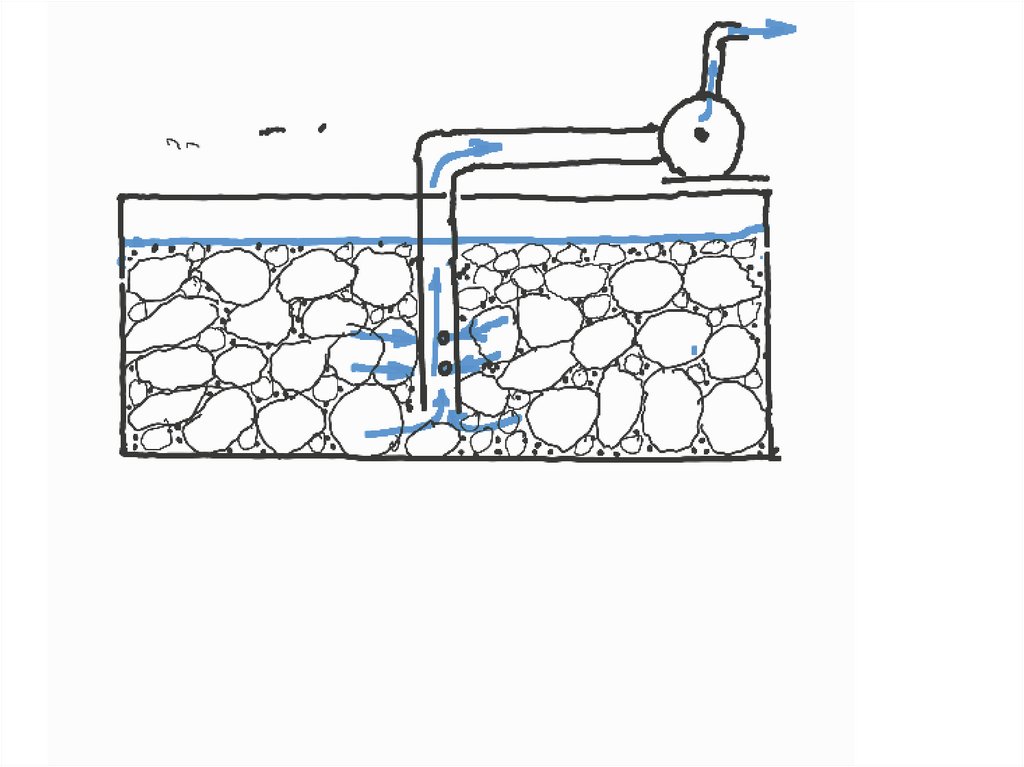

МетодНестерова

Н.С.

основан

на

том

предположении, что при инфильтрации воды из

двух цилиндров, расположенных концентрически,

на растекание расходуется вода из внешнего

цилиндра, а поток воды из внутреннего цилиндра

направлен прямо вниз (рис.).

В данном случае при установившемся расходе

воды

градиент

инфильтруемого

потока

из

внутреннего цилиндра приравнивается к единице, а

скорость фильтрации к коэффициенту фильтрации.

Этот метод применяется главным образом в

мелкозернистых

и

глинистых

породах

и

предусматривает последовательное проведение

следующих операций:

76.

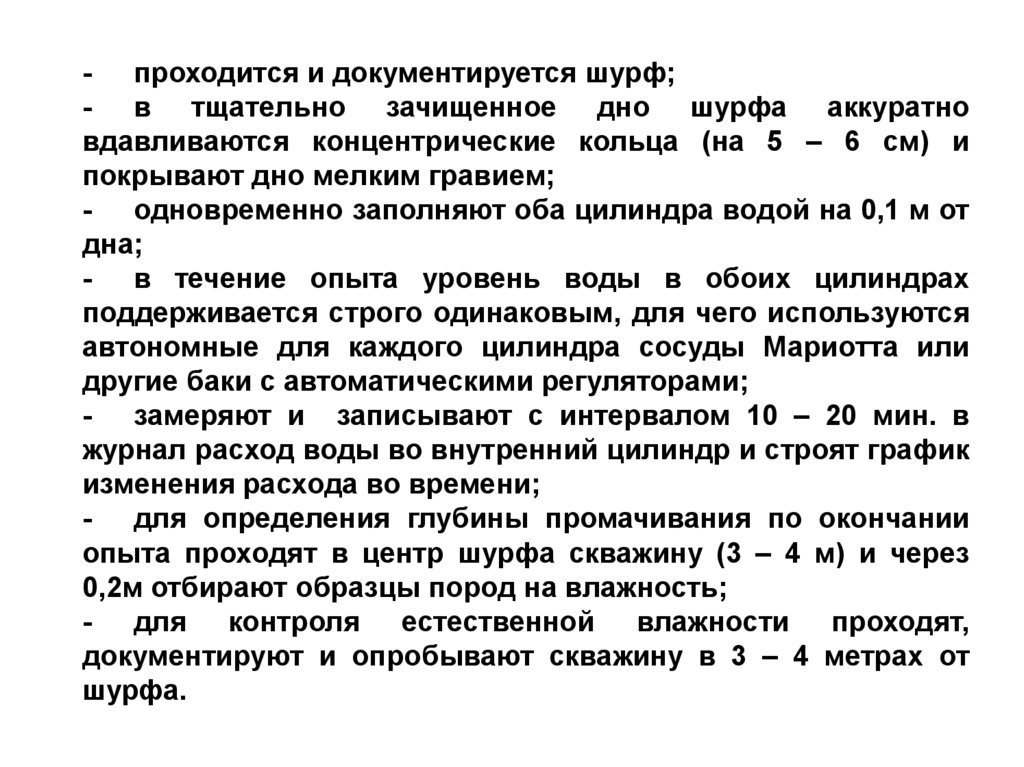

77.

- проходится и документируется шурф;- в тщательно зачищенное дно шурфа аккуратно

вдавливаются концентрические кольца (на 5 – 6 см) и

покрывают дно мелким гравием;

- одновременно заполняют оба цилиндра водой на 0,1 м от

дна;

- в течение опыта уровень воды в обоих цилиндрах

поддерживается строго одинаковым, для чего используются

автономные для каждого цилиндра сосуды Мариотта или

другие баки с автоматическими регуляторами;

- замеряют и записывают с интервалом 10 – 20 мин. в

журнал расход воды во внутренний цилиндр и строят график

изменения расхода во времени;

- для определения глубины промачивания по окончании

опыта проходят в центр шурфа скважину (3 – 4 м) и через

0,2м отбирают образцы пород на влажность;

- для контроля естественной влажности проходят,

документируют и опробывают скважину в 3 – 4 метрах от

шурфа.

78.

Вычисляется коэффициент фильтрации по формулеQ l

K

,

( h K z l )

где Q установившийся фильтрационный расход через внутреннее кольцо;

l глубина просачивания воды;

z слой воды в кольце;

площадь поперечного сечения фильтрующейся воды.

По результатам опыта составляют сводный лист опытного налива в шурф

(68)

79.

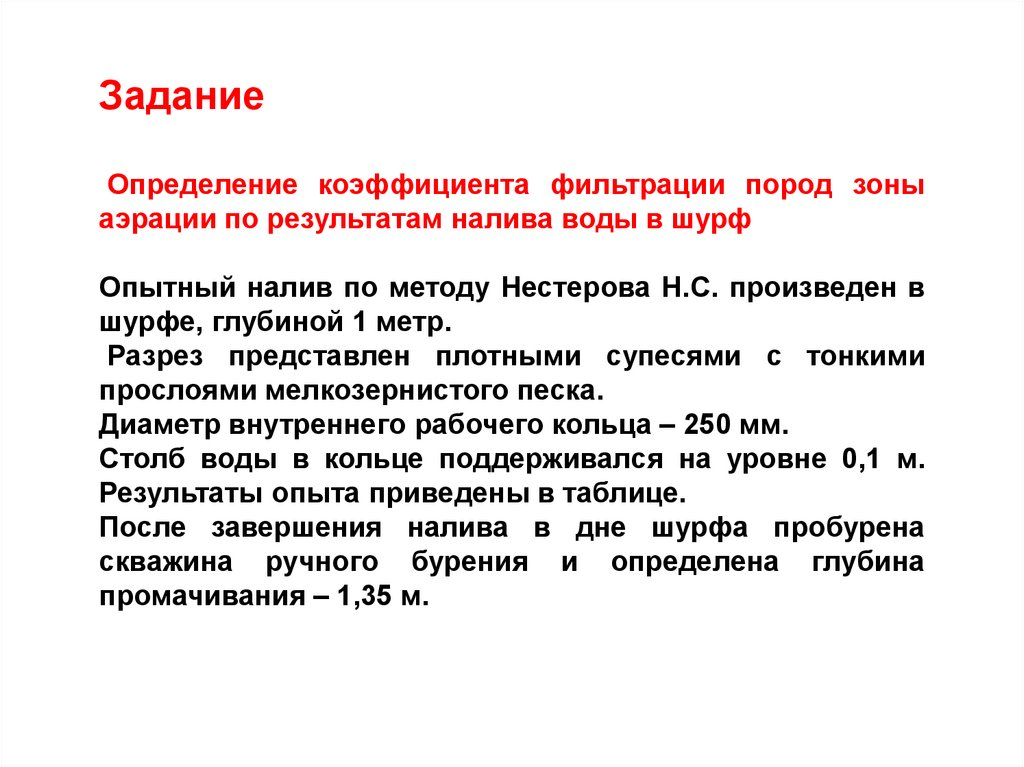

ЗаданиеОпределение коэффициента фильтрации пород зоны

аэрации по результатам налива воды в шурф

Опытный налив по методу Нестерова Н.С. произведен в

шурфе, глубиной 1 метр.

Разрез представлен плотными супесями с тонкими

прослоями мелкозернистого песка.

Диаметр внутреннего рабочего кольца – 250 мм.

Столб воды в кольце поддерживался на уровне 0,1 м.

Результаты опыта приведены в таблице.

После завершения налива в дне шурфа пробурена

скважина ручного бурения и определена глубина

промачивания – 1,35 м.

80.

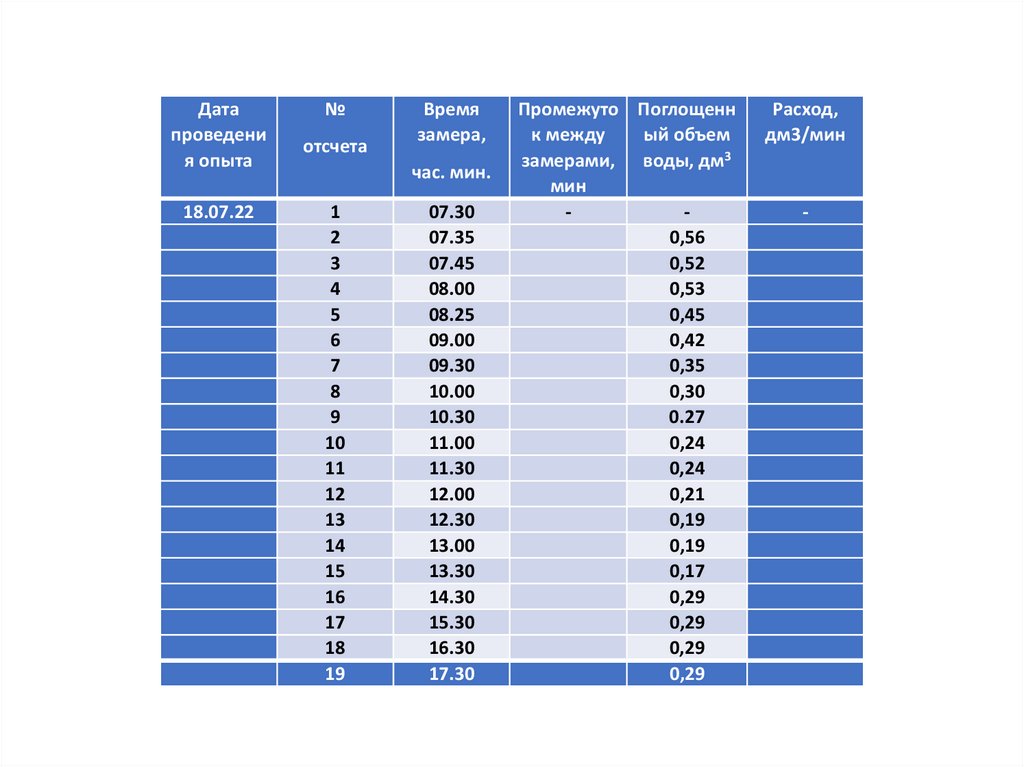

Датапроведени

я опыта

18.07.22

№

отсчета

Время

замера,

час. мин.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

07.30

07.35

07.45

08.00

08.25

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

Промежуто Поглощенн

к между

ый объем

замерами, воды, дм3

мин

0,56

0,52

0,53

0,45

0,42

0,35

0,30

0.27

0,24

0,24

0,21

0,19

0,19

0,17

0,29

0,29

0,29

0,29

Расход,

дм3/мин

-

81.

Необходимо:1. Определить величину расхода воды при

производстве налива;

2. Построить график изменения расхода и общего

объема воды во времени;

3. Определить коэффициент фильтрации пород зоны

аэрации.

82.

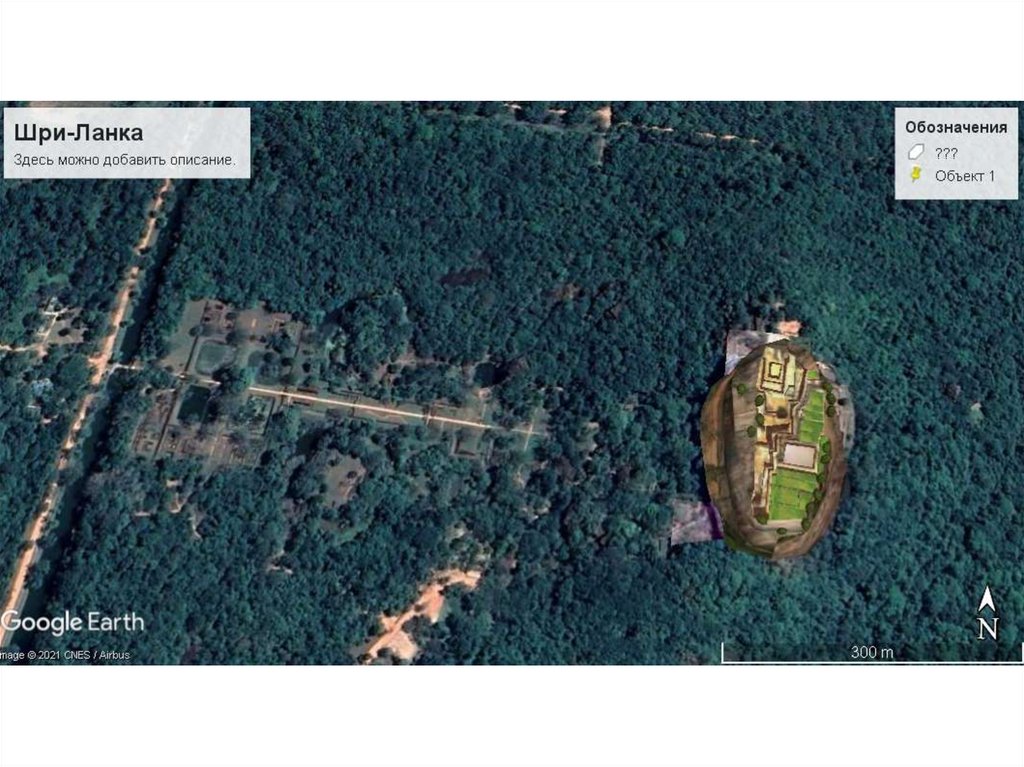

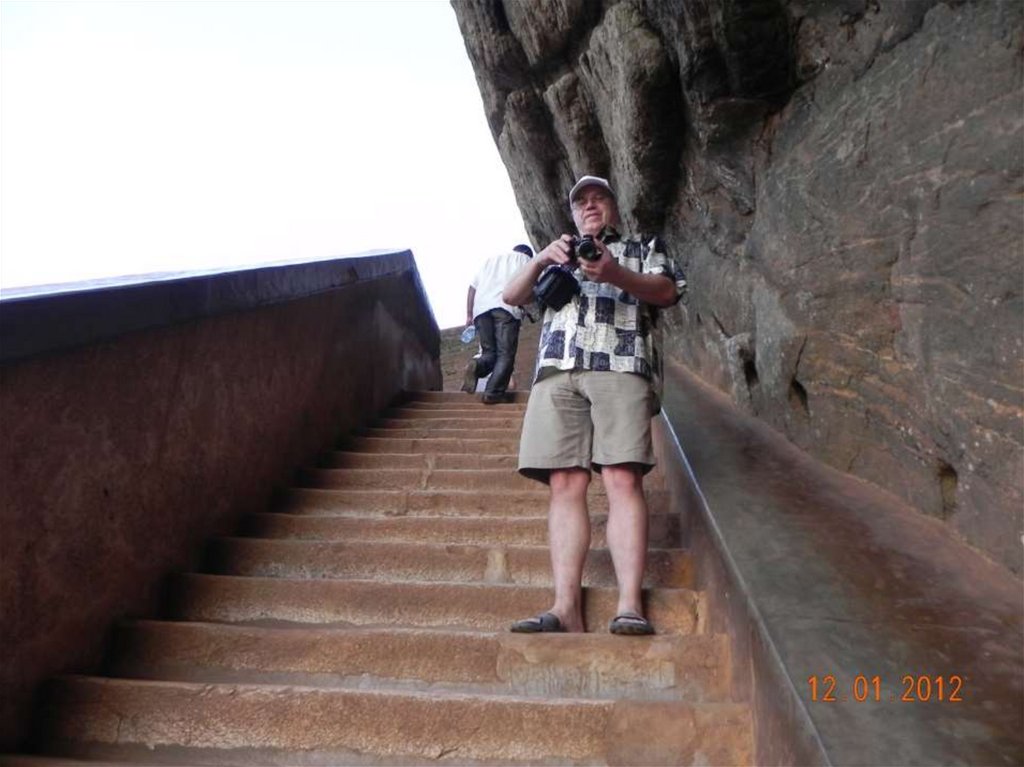

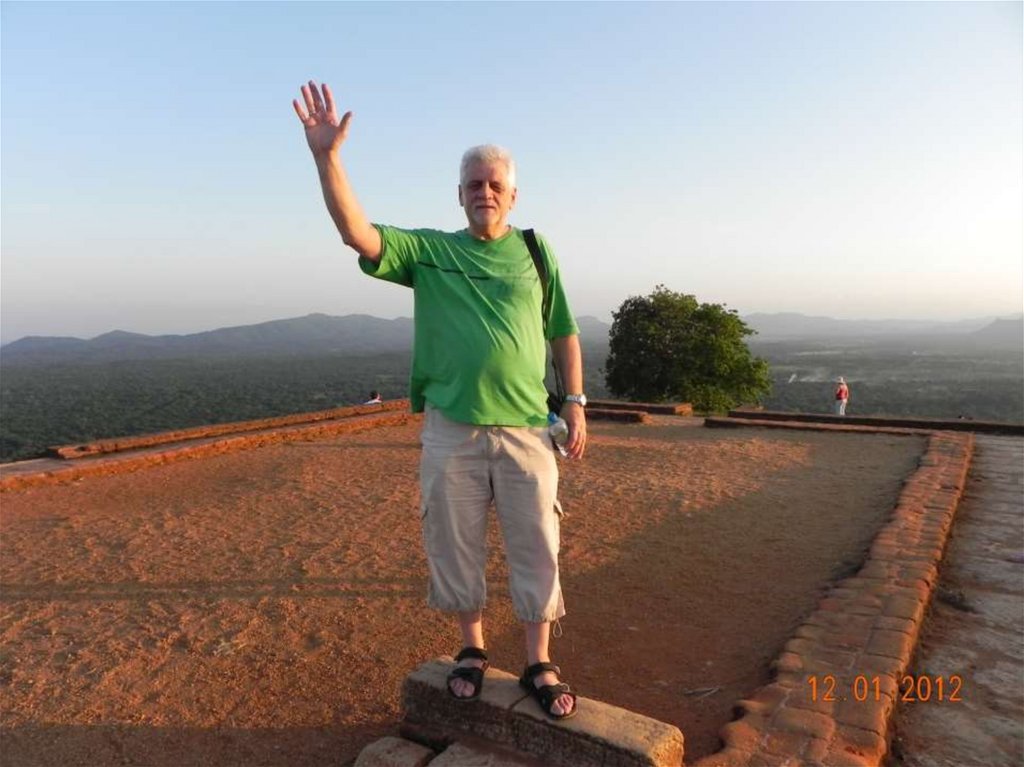

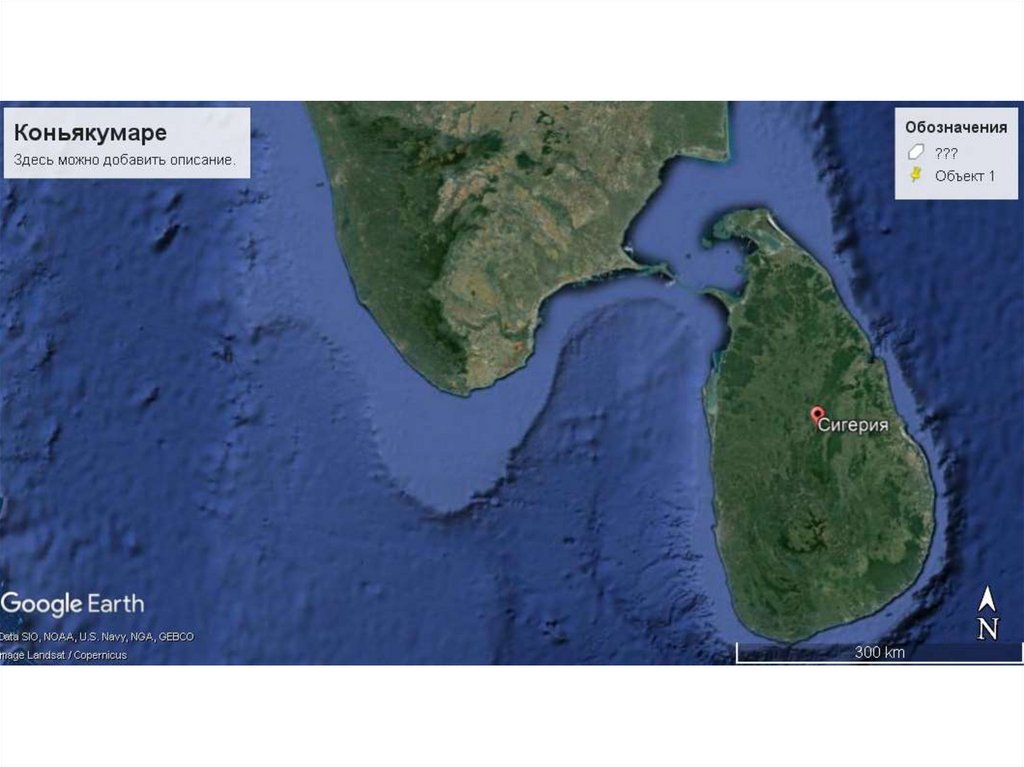

Шри-Ланка (ранее Цейлон)Сигирия

83.

84.

85.

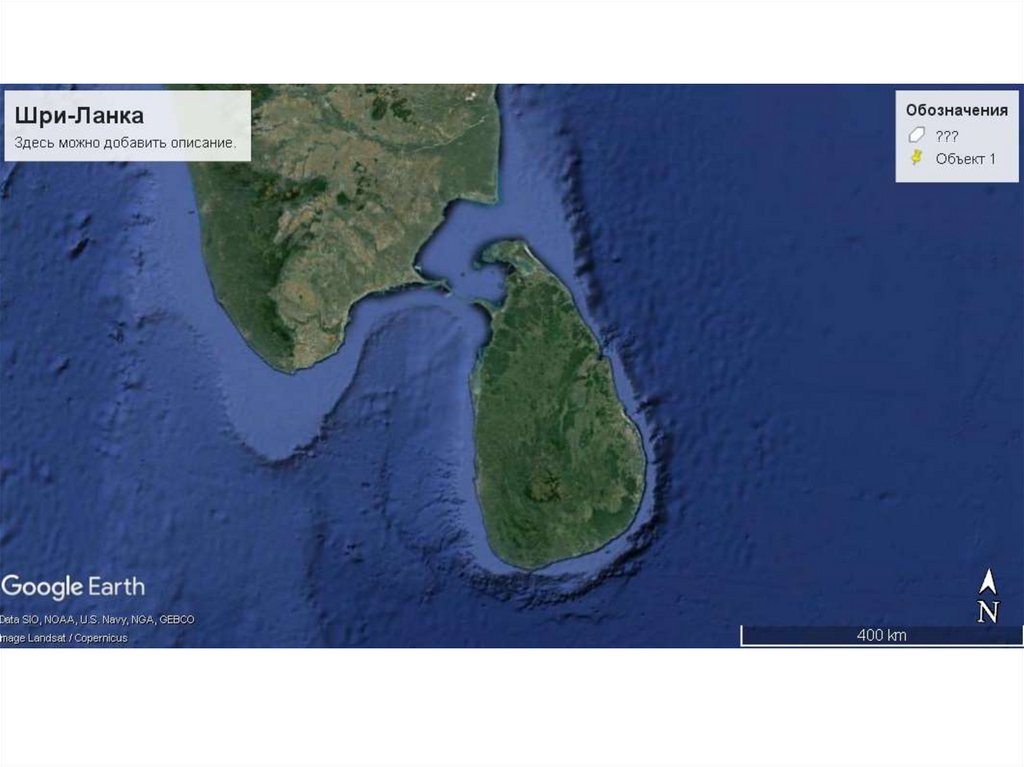

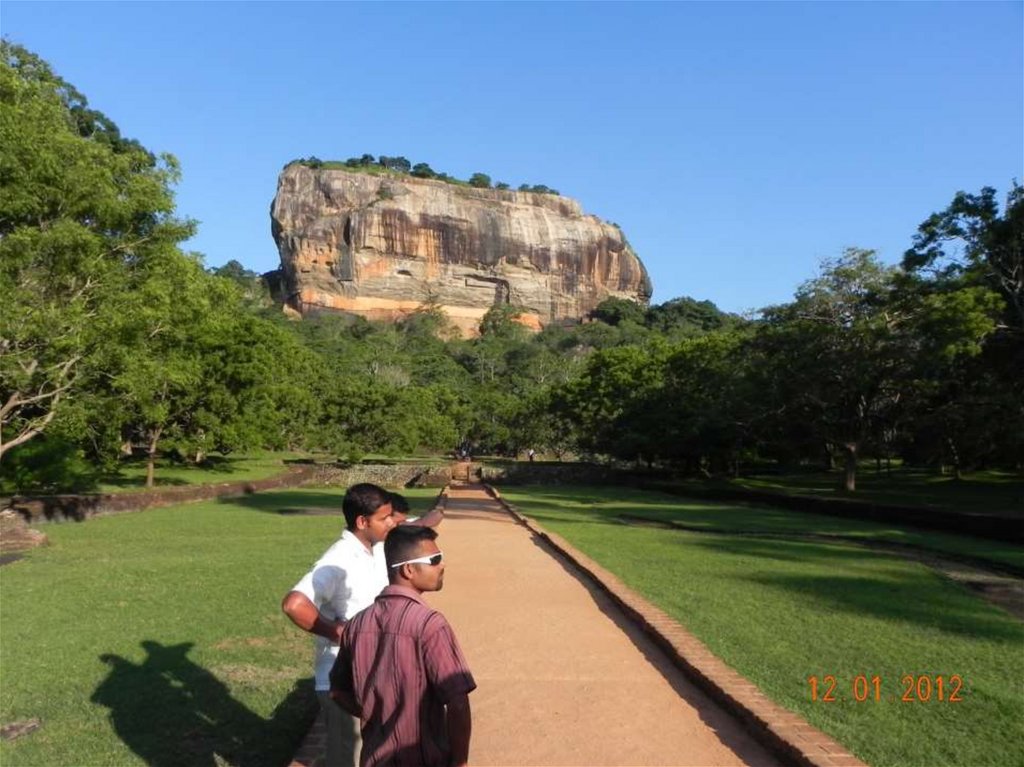

Шри-Ланка (ранее Цейлон) – островное государство,расположенное в Индийском океане у юго-восточного

побережья Индии. Страна славится своими

разнообразными ландшафтами: на ее территории есть

тропические леса и засушливые равнины, горные плато и

песчаные пляжи. В Шри-Ланке стоит посетить развалины

буддийской крепости Сигирия V века с остатками дворца и

огромными фресками. В древней столице Шри-Ланки

Анурадхапуре сохранились многочисленные

архитектурные памятники древности, возраст которых

превышает 2000 лет.

86.

87.

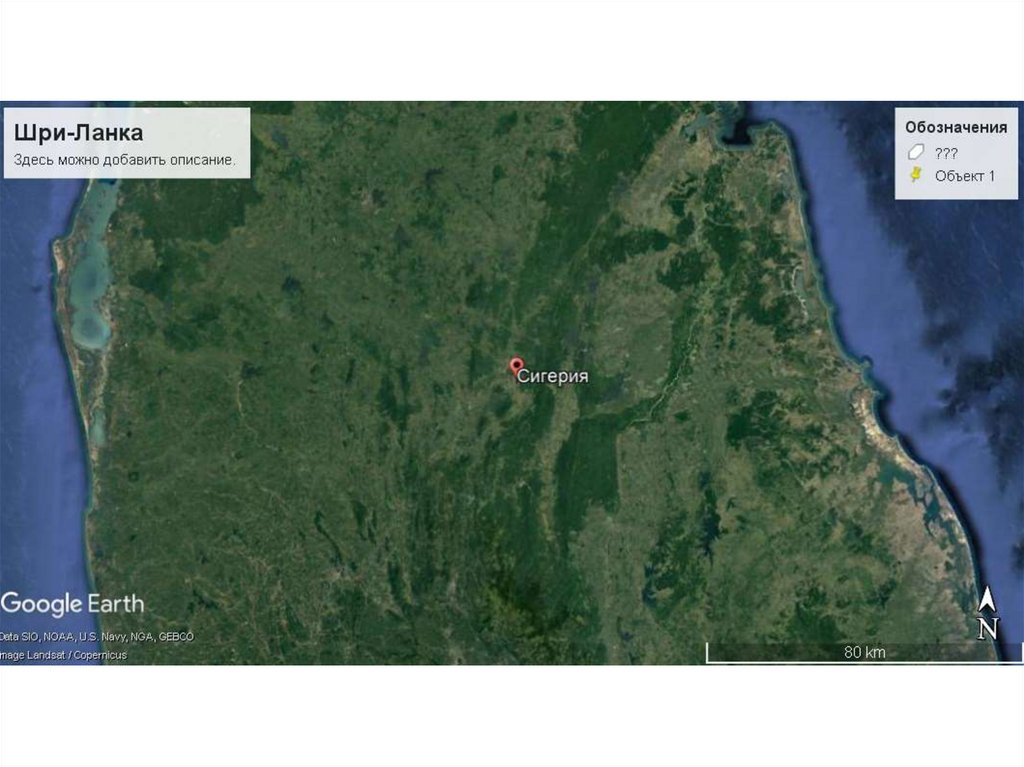

Сигирия— «львиная скала» — скальное плато,возвышающееся на 370 метров над уровнем моря и около

170 метров над окружающей равниной в самом центре

острова Шри-Ланка. С 1982 года Сигирия состоит под

охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

В последней четверти V века н. э. царь Кашьяпа устроил на

скале неприступную крепость и свои чертоги, вокруг

которых были прочерчены наполненные водой рвы. Вокруг

скалы были разбиты бескрайние сады, в которых били

едва ли не первые в мире фонтаны (функционируют по сей

день). На верх плато вели монументальные Львиные

ворота. До и после правления Касапы на скале существовал

пещерный буддийский монастырь.

88.

89.

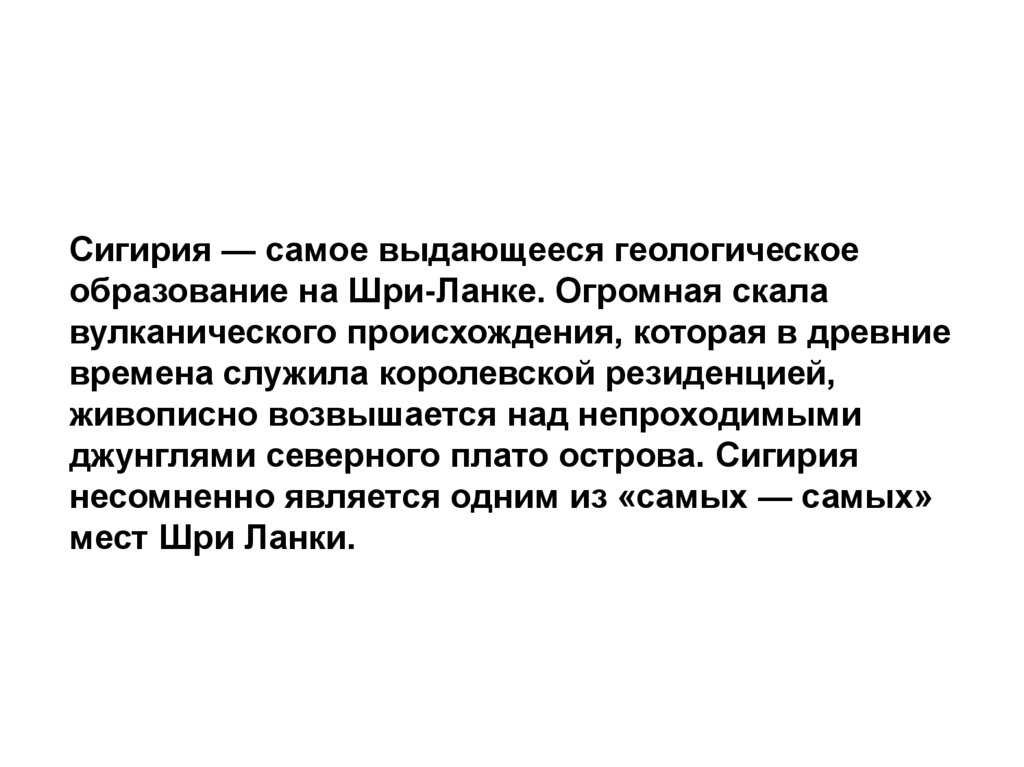

Сигирия — самое выдающееся геологическоеобразование на Шри-Ланке. Огромная скала

вулканического происхождения, которая в древние

времена служила королевской резиденцией,

живописно возвышается над непроходимыми

джунглями северного плато острова. Сигирия

несомненно является одним из «самых — самых»

мест Шри Ланки.

90.

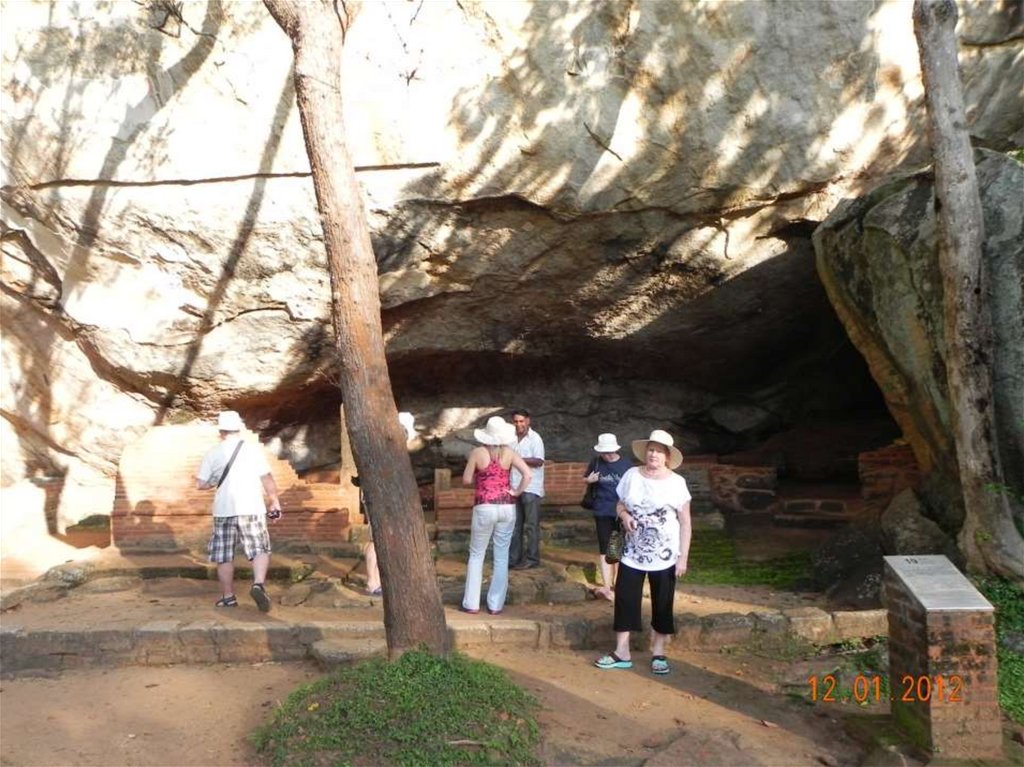

О существовании крепости европейцам стало известно только в1907 году, когда британский исследователь Джон Стил описал

«огромную картинную галерею» Сигирии — «возможно,

крупнейшую картину в мире». Речь идёт о зеркальном зале, прежде

облицованном фарфором, с многочисленными фресками, которые

простираются на 140 метров в длину и 40 метров в высоту.

Излюбленный мотив сигирийской стенописи — обнажённые

женщины-наложницы. Изображений наложниц с прислугой по

состоянию на 2014 год осталось всего 18. У наложниц обычно

более светлая кожа, и обычно они раздеты.

От гигантской высеченной в скале фигуры льва, пасть которой

некогда служила входом в крепость, уцелели только лапы, но на

поверхности скалы до сих пор сохранились любопытнейшие

стихотворные надписи, оставленные посетителями Сигирии

начиная с VIII века. Существует легенда, что принц Касаппа

построил вход в крепость в виде головы льва и лап в устрашение

для Раваны, бывшего мифического правителя Шри-Ланки. Касаппа

считал, что когда Равана вернётся, то увидит, что плато занято его

дворцом, и устрашающий лев не позволит богу претендовать на

свое бывшее место.

География

География