Похожие презентации:

Генетические основы селекции

1.

Министерство образования и науки Республики КазахстанЮжно-Казахстанский государственный университет имени

М.Ауезова

Факультет: ФК

Кафедра: Т и МПБ

Тема: Генетические основы селекции

Выполнила: Тодорова Е.

Шымкент 2013

2.

Определение терминаСеле́кция (лат. selectio - выбирать) — наука о создании новых и улучшении

существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов.

Селекцией называют также отрасль сельского хозяйства, занимающуюся

выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород

животных.

Содержание

1 История

1.1 Селекция и генетика

2 Общие сведения

3 Селекция растений

4 Селекция животных

4.1 Особенности

4.2 Одомашнивание

4.3 Отбор и типы

скрещивания

4.4 Достижения

российских и

белорусских

селекционеровживотноводов

5 Литература

3.

ИсторияПервоначально в основе селекции

лежал искусственный отбор, когда

человек отбирает растения или

животных с интересующими его

признаками. До XVI—XVII веков отбор

происходил бессознательно: то есть

человек, например, отбирал для посева

лучшие, самые крупные семена

пшеницы, не задумываясь о том, что он

изменяет растения в нужном ему

направлении.

Только в последнее столетие человек,

еще не зная законов генетики, стал

использовать отбор сознательно или

целенаправленно, скрещивая те

растения, которые удовлетворяли его в

наибольшей степени.

Однако методом отбора человек не

может получить принципиально новых

свойств у разводимых организмов, так

как при отборе можно выделить только

те генотипы, которые уже существуют

в популяции. Поэтому для получения

новых пород и сортов животных и

растений применяют гибридизацию,

скрещивая растения с желательными

признаками и в дальнейшем отбирая из

потомства те особи, у которых полезные

свойства выражены наиболее сильно.

4.

Селекция и генетикаВ связи с развитием генетики,

селекция получила новый импульс к

развитию. Генная

инженерия позволяет

подвергать организмы целенаправлен

ной модификации. Окончательно

производится уже отбор лучших, но

среди искусственно

созданных генотипов.

Теоретической основой селекции

является генетика, так как именно

знание законов генетики позволяет

целенаправленно управлять

появлением мутаций, предсказывать

результаты скрещивания, правильно

проводить отбор гибридов. В

результате применения знаний по

генетике удалось создать более 10000

сортов пшеницы на основе

нескольких, выделяющих пищевые

белки, лекарственные вещества,

витамины и т. п.

К задачам современной селекции

относится создание новых и

улучшение уже существующих сортов

растений, пород животных и штаммов

микроорганизмов.

5.

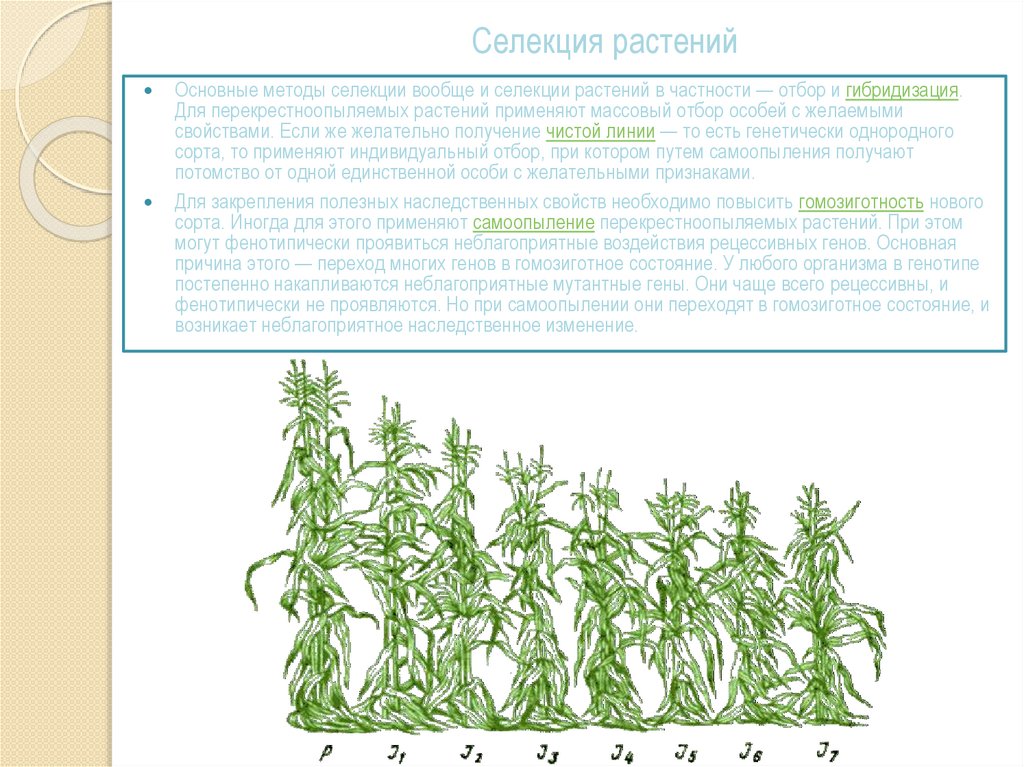

Селекция растенийОсновные методы селекции вообще и селекции растений в частности — отбор и гибридизация.

Для перекрестноопыляемых растений применяют массовый отбор особей с желаемыми

свойствами. Если же желательно получение чистой линии — то есть генетически однородного

сорта, то применяют индивидуальный отбор, при котором путем самоопыления получают

потомство от одной единственной особи с желательными признаками.

Для закрепления полезных наследственных свойств необходимо повысить гомозиготность нового

сорта. Иногда для этого применяют самоопыление перекрестноопыляемых растений. При этом

могут фенотипически проявиться неблагоприятные воздействия рецессивных генов. Основная

причина этого — переход многих генов в гомозиготное состояние. У любого организма в генотипе

постепенно накапливаются неблагоприятные мутантные гены. Они чаще всего рецессивны, и

фенотипически не проявляются. Но при самоопылении они переходят в гомозиготное состояние, и

возникает неблагоприятное наследственное изменение.

6.

Селекция животныхОсновные принципы

селекции животных не

отличаются от принципов

селекции растений.

Однако селекция животных

имеет некоторые

особенности: для них

характерно только половое

размножение; в основном

очень редкая смена

поколений (у большинства

животных через несколько

лет); количество особей в

потомстве невелико.

Поэтому в селекционной

работе с животными важное

значение приобретает

анализ совокупности

внешних признаков, или

экстерьера, характерного

для той или иной породы.

7.

ОдомашниваниеОдним из важнейших достижений человека на заре его становления и

развития (10—12 тыс. лет назад) было создание постоянного и достаточно

надежного источника продуктов питания путем одомашнивания диких

животных. Главным фактором одомашнивания служит искусственный отбор

организмов, отвечающих требованиям человека. У домашних животных

весьма развиты отдельные признаки, часто бесполезные или даже вредные

для их существования в естественных условиях, но полезные для человека.

Одомашнивание привело к ослаблению действия стабилизирующего отбора,

что резко повысило уровень изменчивости и расширило его спектр.

8.

Отбор и типы скрещиванияОтбор родительских форм и типы скрещивания животных

проводятся с учетом цели, поставленной селекционером.

В селекционной работе с животными применяют в основном два

способа скрещивания: аутбридинг и инбридинг.

Аутбридинг, или неродственное скрещивание между особями

одной породы или разных пород животных, при дальнейшем

строгом отборе приводит к поддержанию полезных качеств и к

усилению их в ряду следующих поколений.

При инбридинге в качестве исходных форм используются

братья и сестры или родители и потомство. Такое скрещивание

в определенной степени аналогично самоопылению у растений,

которое также приводит к повышению гомозиготности и, как

следствие, к закреплению хозяйственно ценных признаков у

потомков.

У домашних животных, как и у растений, наблюдается явление

гетерозиса: при межпородных или межвидовых скрещиваниях у

гибридов первого поколения происходит особенно мощное

развитие и повышение жизнеспособности. Классическим

примером проявления гетерозиса является мул —

гибрид кобылы и осла.

9.

Скрещивание в селекции растенийАнализирующее скрещивание — возвратное

скрещивание гибридов первого поколения с рецессивной

гомозиготной родительской формой.

Беккросс — скрещивание гибридов F1 с одной или обеими

родительскими формами.

Внутривидовое скрещивание — скрещивание организмов,

относящихся к одному и тому же виду.

Диаллельное скрещивание — скрещивание, при котором

испытываемые линии или сорта скрещиваются во всех возможных

комбинациях.

Инконгруентное скрещивание (трудноудающееся) — отдалённые

скрещивания между организмами, имеющими

несоответствующие наборы хромосом или разное их число. Могут

быть межвидовыми или межродовыми.

Конгруентное скрещивание — скрещивание организмов с

совместимыми наборами хромосом.

Насыщающее скрещивание — многократное возвратное

скрещивание гибридов или форм с одной из исходных

родительских форм.

Ступенчатое скрещивание — скрещивание, при котором

последовательно используется несколько родительских форм.

Простые скрещивания — скрещивания, при которых разные

родительские формы участвуют только в одной комбинации.

Реципрокные скрещивания (взаимные скрещивания) —

скрещивания между двумя формами, когда каждая из них в одном

случае используется в качестве материнской, а в другом — в

качестве отцовской (А × В и В × А).

Топкроссы — скрещивания, когда ряд

исходных сортов скрещивают с определённым набором других

сортов

10.

ЛитератураРегель Р. Э. Научные основы селекции в связи с предусматриванием

константности форм по морфологическим признакам // Тр. 1-го съезда

деятелей по селекции сельскохозяйственных растений. Харьков, 1911.

Вып. 4. С. 1-83.

Регель Р. Э. Селекция с научной точки зрения // Тр. Бюро по прикл.

ботанике. 1912. T. 5. № 11. C. 425—623.

Фрувирт К. Селекция кукурузы, кормовой свеклы и других корнеплодов,

масличных растений и кормовых злаков. Приложение 9-е к Трудам по

прикладной ботанике, 1914

Фрувирт К. Селекция картофеля, земляной груши, льна, конопли,

табака, хмеля, гречихи и бобовых растений. Приложение 11-е к Трудам

по прикладной ботанике, 1914

Биология

Биология