Похожие презентации:

Оружие древней Руси. История изобретения пулемёта. Оружие первой мировой войны. Оружие второй мировой войны. История создания

1.

Презентация на тему«Оружие древней Руси.

История изобретения пулемёта. Оружие первой мировой войны.

Оружие второй мировой войны. История создания автомата Калашникова.»

Предмет:

Основы военной подготовки

Семинар 4. Тема 2.

Работу выполнили:

Глумова П.,

Зайченко С.,

Смирнова П.,

Костина К.,

Колоколова Н.

Группа: ФИЭ/БО381-1/1

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

2024

2.

Оружие древней РусиРаннесредневековое русское

вооружение, воспетое в былинах и

летописях и известное по многим

сохранившимся образцам, «является

одним из основных показателей

культурного уровня наших далеких

предков» и давно заслуживает того,

чтобы раскрыть его во всем

богатстве и многообразии

3.

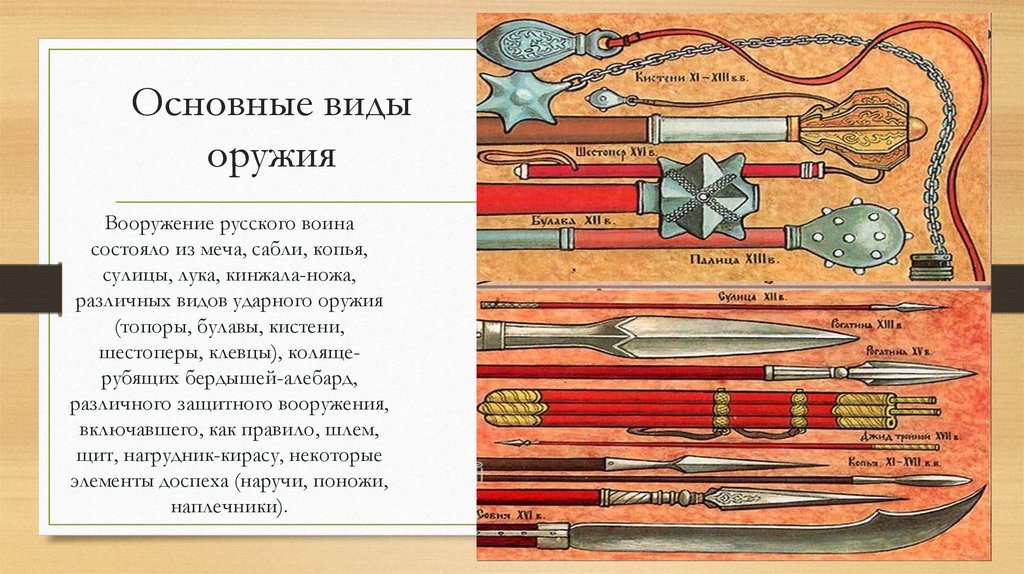

Основные видыоружия

Вооружение русского воина

состояло из меча, сабли, копья,

сулицы, лука, кинжала-ножа,

различных видов ударного оружия

(топоры, булавы, кистени,

шестоперы, клевцы), колящерубящих бердышей-алебард,

различного защитного вооружения,

включавшего, как правило, шлем,

щит, нагрудник-кирасу, некоторые

элементы доспеха (наручи, поножи,

наплечники).

4.

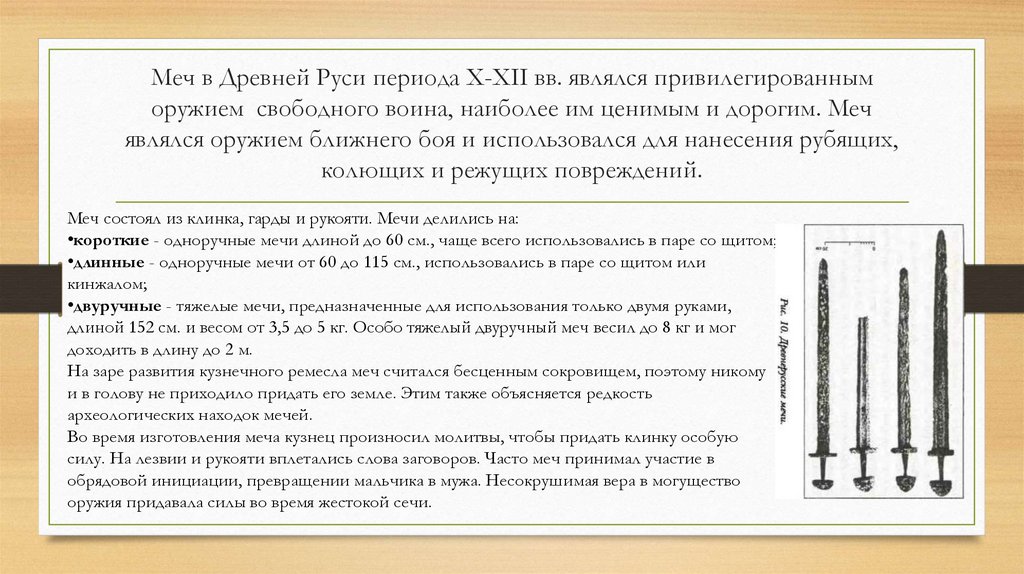

Меч в Древней Руси периода X-XII вв. являлся привилегированныморужием свободного воина, наиболее им ценимым и дорогим. Меч

являлся оружием ближнего боя и использовался для нанесения рубящих,

колющих и режущих повреждений.

Меч состоял из клинка, гарды и рукояти. Мечи делились на:

•короткие - одноручные мечи длиной до 60 см., чаще всего использовались в паре со щитом;

•длинные - одноручные мечи от 60 до 115 см., использовались в паре со щитом или

кинжалом;

•двуручные - тяжелые мечи, предназначенные для использования только двумя руками,

длиной 152 см. и весом от 3,5 до 5 кг. Особо тяжелый двуручный меч весил до 8 кг и мог

доходить в длину до 2 м.

На заре развития кузнечного ремесла меч считался бесценным сокровищем, поэтому никому

и в голову не приходило придать его земле. Этим также объясняется редкость

археологических находок мечей.

Во время изготовления меча кузнец произносил молитвы, чтобы придать клинку особую

силу. На лезвии и рукояти вплетались слова заговоров. Часто меч принимал участие в

обрядовой инициации, превращении мальчика в мужа. Несокрушимая вера в могущество

оружия придавала силы во время жестокой сечи.

5.

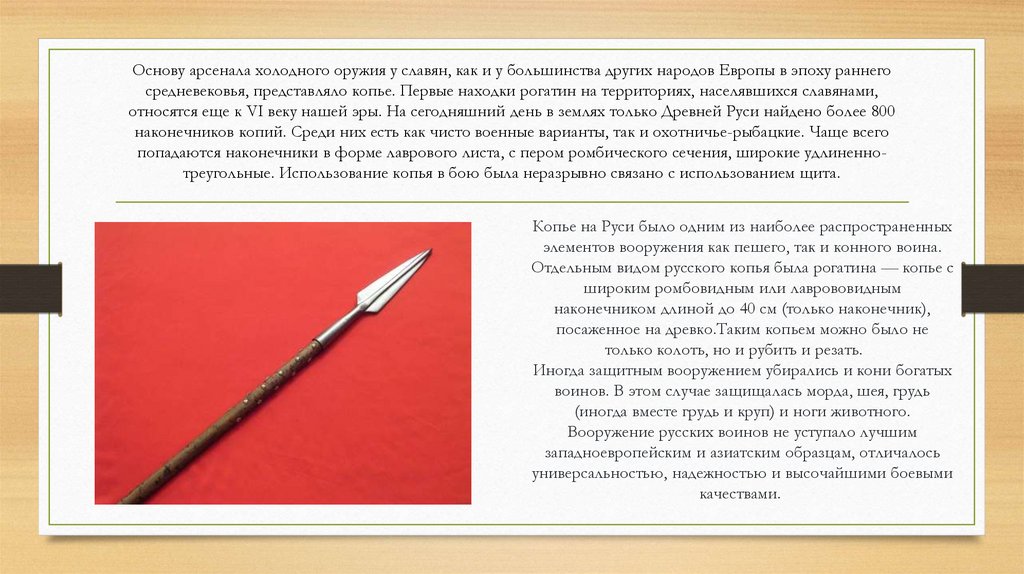

Основу арсенала холодного оружия у славян, как и у большинства других народов Европы в эпоху раннегосредневековья, представляло копье. Первые находки рогатин на территориях, населявшихся славянами,

относятся еще к VI веку нашей эры. На сегодняшний день в землях только Древней Руси найдено более 800

наконечников копий. Среди них есть как чисто военные варианты, так и охотничье-рыбацкие. Чаще всего

попадаются наконечники в форме лаврового листа, с пером ромбического сечения, широкие удлиненнотреугольные. Использование копья в бою была неразрывно связано с использованием щита.

Копье на Руси было одним из наиболее распространенных

элементов вооружения как пешего, так и конного воина.

Отдельным видом русского копья была рогатина — копье с

широким ромбовидным или лаврововидным

наконечником длиной до 40 см (только наконечник),

посаженное на древко.Таким копьем можно было не

только колоть, но и рубить и резать.

Иногда защитным вооружением убирались и кони богатых

воинов. В этом случае защищалась морда, шея, грудь

(иногда вместе грудь и круп) и ноги животного.

Вооружение русских воинов не уступало лучшим

западноевропейским и азиатским образцам, отличалось

универсальностью, надежностью и высочайшими боевыми

качествами.

6.

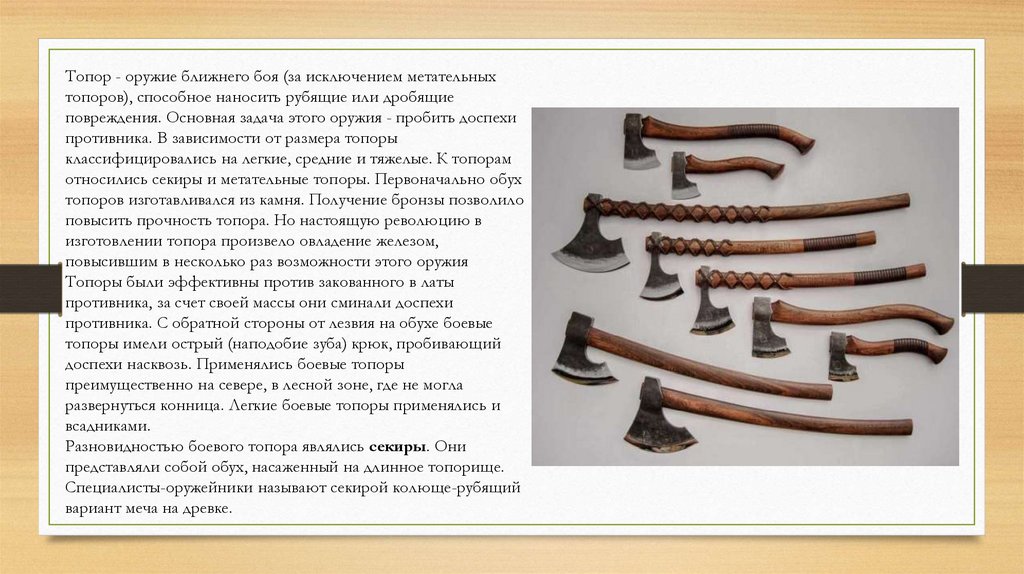

Топор - оружие ближнего боя (за исключением метательныхтопоров), способное наносить рубящие или дробящие

повреждения. Основная задача этого оружия - пробить доспехи

противника. В зависимости от размера топоры

классифицировались на легкие, средние и тяжелые. К топорам

относились секиры и метательные топоры. Первоначально обух

топоров изготавливался из камня. Получение бронзы позволило

повысить прочность топора. Но настоящую революцию в

изготовлении топора произвело овладение железом,

повысившим в несколько раз возможности этого оружия

Топоры были эффективны против закованного в латы

противника, за счет своей массы они сминали доспехи

противника. С обратной стороны от лезвия на обухе боевые

топоры имели острый (наподобие зуба) крюк, пробивающий

доспехи насквозь. Применялись боевые топоры

преимущественно на севере, в лесной зоне, где не могла

развернуться конница. Легкие боевые топоры применялись и

всадниками.

Разновидностью боевого топора являлись секиры. Они

представляли собой обух, насаженный на длинное топорище.

Специалисты-оружейники называют секирой колюще-рубящий

вариант меча на древке.

7.

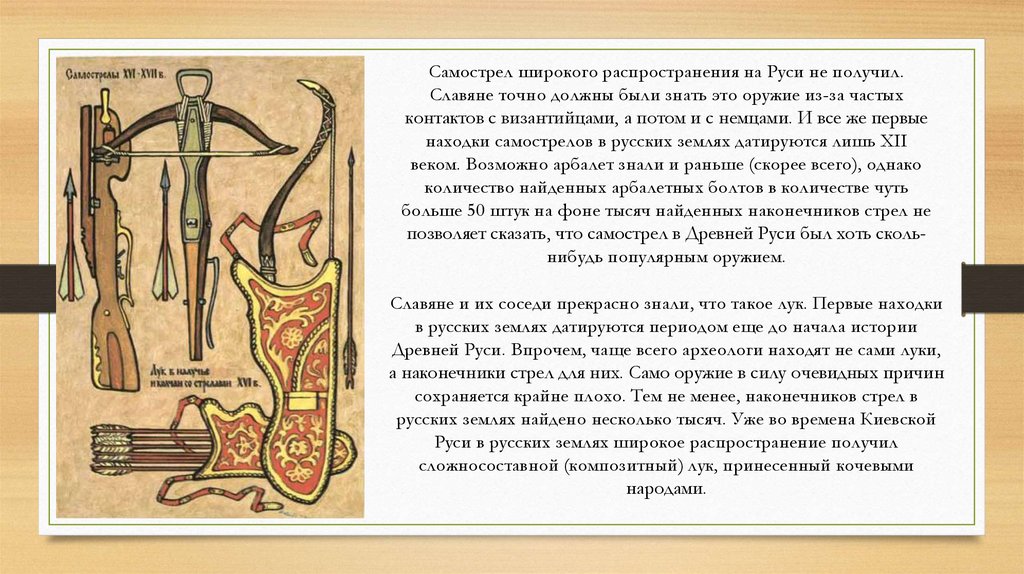

Самострел широкого распространения на Руси не получил.Славяне точно должны были знать это оружие из-за частых

контактов с византийцами, а потом и с немцами. И все же первые

находки самострелов в русских землях датируются лишь XII

веком. Возможно арбалет знали и раньше (скорее всего), однако

количество найденных арбалетных болтов в количестве чуть

больше 50 штук на фоне тысяч найденных наконечников стрел не

позволяет сказать, что самострел в Древней Руси был хоть скольнибудь популярным оружием.

Славяне и их соседи прекрасно знали, что такое лук. Первые находки

в русских землях датируются периодом еще до начала истории

Древней Руси. Впрочем, чаще всего археологи находят не сами луки,

а наконечники стрел для них. Само оружие в силу очевидных причин

сохраняется крайне плохо. Тем не менее, наконечников стрел в

русских землях найдено несколько тысяч. Уже во времена Киевской

Руси в русских землях широкое распространение получил

сложносоставной (композитный) лук, принесенный кочевыми

народами.

8.

История создания пулемётаПулемёт — групповое либо

индивидуальное стрелковое

автоматическое оружие

поддержки, предназначенное для

поражения пулями различных

наземных, надводных и

воздушных целей.

Непосредственным

предшественником пулемёта

является митральеза — стреляющее

очередями оружие под унитарный

патрон с ручным приводом и с

несколькими стволами.

9.

Виды пулемётовРучные

Станковые

стрелковое автоматическое

оружие поддержки,

допускающее переноску

одним бойцом, дающее

возможность вести стрельбу

без использования станка и

предназначенное для

поражения пулями

различных наземных,

надводных и воздушных

целей.

пулемёт, действующий на

спец.колёсном либо

треножном станке или

турели.

Они используются:

- для борьбы с

легкобронированными

целями

- для поражения воздушных

целей со специальных

зенитных станков

- для борьбы с другими

важными целями на больших

дальностях — до 2000 м.

Единые

универсальный

пулемёт, способный

выполнять роль как

лёгкого ручного

пулемёта, так и

станкового и

танкового, именуется

единым пулемётом.

10.

Крупнокалиберныепулемёт калибра 12—15 мм,

предназначенный для

увеличения дальности

поражения вражеской

бронетехники, зданий,

вертолётов и лёгких

укреплений, за счёт более

мощного патрона по

сравнению со стандартными.

Это обеспечивает поражение

наземных целей с толщиной

брони 15—20 мм на

дальностях до 800 м.

Первым серийным

крупнокалиберным пулемётом

стал американский Browning

M1921.

Танковые

танковый пулемёт

устанавливается на танки,

БМД, бронетранспортёры

и прочую бронетехнику.

Авиационные

авиационные пулемёты

стали первым вооружением

истребителей и широко

применялись в Первой

мировой войне. Как правило

были созданы на базе

существующих станковых

пулемётов. Авиационные

пулемёты имеют несколько

разновидностей —

турельные, синхронные,

крыльевые и другие

11.

ЗенитныеСкорострельные

пулемёт с круговым обстрелом

и очень большим углом

возвышения, предназначен для

борьбы с авиацией

противника. Пулемёты с

высоким углом возвышения,

предназначенные для борьбы с

авиацией, получили широкое

распространение в первой

половине двадцатого века.

скорострельные пулемёты

применяются для

стрельбы по

быстролетящим

воздушным целям с

наземных и авиационных

установок, а также по

наземным целям с

авиационных

(вертолётных) установок.

12.

Наиболее известен пулемёт Гатлинга с револьверным блоком стволов и ручным приводом —такая конструкция нашла своё продолжение в скорострельных пулемётах и пушках,

устанавливаемых на боевые реактивные самолёты и вертолёты.

Первый пулемёт был изобретён Хайрамом Максимом(1883 год) и впервые массово применён в

англо-бурской войне 1899-1902. Он использовался в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Пулемёт Максима реализовал принцип отдачи ствола Первый пулемёт, автоматика которого

реализовала в себе принцип отвода пороховых газов, как на большинстве современных

пулемётов и автоматического оружия вообще, разработал Джон Браунинг(1889).

Станковые и ручные пулемёты широко применялись в Первую мировую войну во всех армиях.

В Советской Армии на вооружение были приняты 7,62-мм ручной пулемёт В. А. Дегтярёва (ДП,

1927), 7,62-мм авиационный пулемёт Б. Г. Шпитального и И. А. Комарицкого (ШКАС, 1932),

12,7-мм крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва и Г. С. Шпагина (ДШК, 1938).

13.

Станковые и ручные пулемёты широко применялись в Первуюмировую войну во всех армиях.

В Советской Армии на вооружение были приняты 7,62-мм ручной

пулемёт В. А. Дегтярёва (ДП, 1927), 7,62-мм авиационный пулемёт

Б. Г. Шпитального и И. А. Комарицкого (ШКАС, 1932), 12,7-мм

крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва и Г. С. Шпагина (ДШК, 1938).

Во Второй мировой войне продолжалось совершенствование

пулемёта.

Были разработаны 7,62-мм станковый пулемёт П. М. Горюнова (СГ43) и 12,7-мм авиационный универсальный пулемёт М. Е. Березина

(УБ).

За годы ВОВ произведено пулемётов всех типов: в СССР — 1 млн

515,9 тыс.; в Германии — 1 млн. 48,5 тыс.

14.

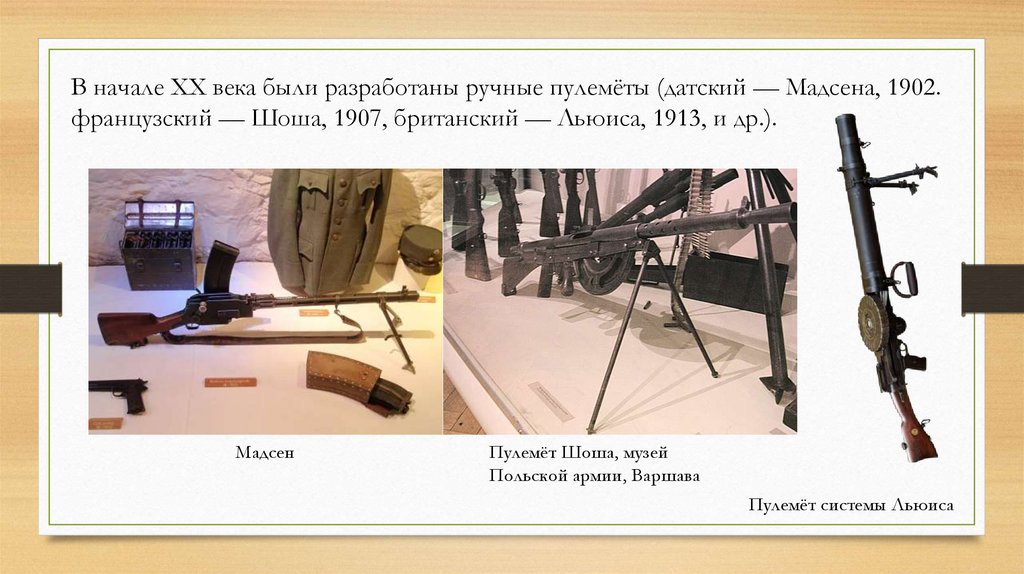

В начале XX века были разработаны ручные пулемёты (датский — Мадсена, 1902.французский — Шоша, 1907, британский — Льюиса, 1913, и др.).

Мадсен

Пулемёт Шоша, музей

Польской армии, Варшава

Пулемёт системы Льюиса

15.

В Первую мировую германская армия разработала улучшенную тактику использованияпулемётов.

Пулемётные гнёзда устанавливались на фронте и на фланге.

Когда британская или французская пехота рядами шла на позиции, она запутывалась в рядах

колючей проволоки, и начинался фланговый обстрел противника.

В современности, когда редко окапываются, а армии ведут манёвренные бои, используются лёгкие

пулемёты.

16.

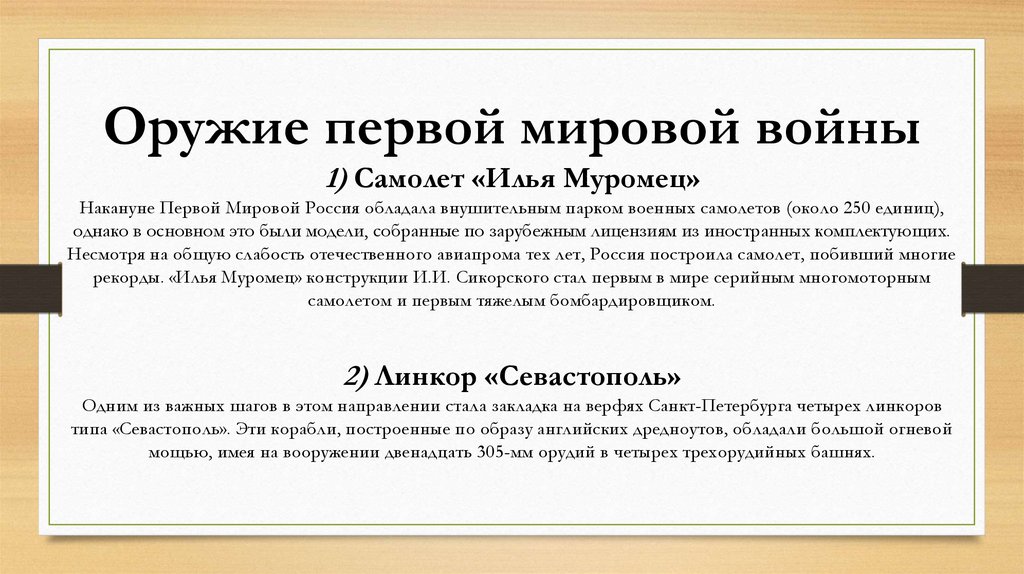

Оружие первой мировой войны1) Самолет «Илья Муромец»

Накануне Первой Мировой Россия обладала внушительным парком военных самолетов (около 250 единиц),

однако в основном это были модели, собранные по зарубежным лицензиям из иностранных комплектующих.

Несмотря на общую слабость отечественного авиапрома тех лет, Россия построила самолет, побивший многие

рекорды. «Илья Муромец» конструкции И.И. Сикорского стал первым в мире серийным многомоторным

самолетом и первым тяжелым бомбардировщиком.

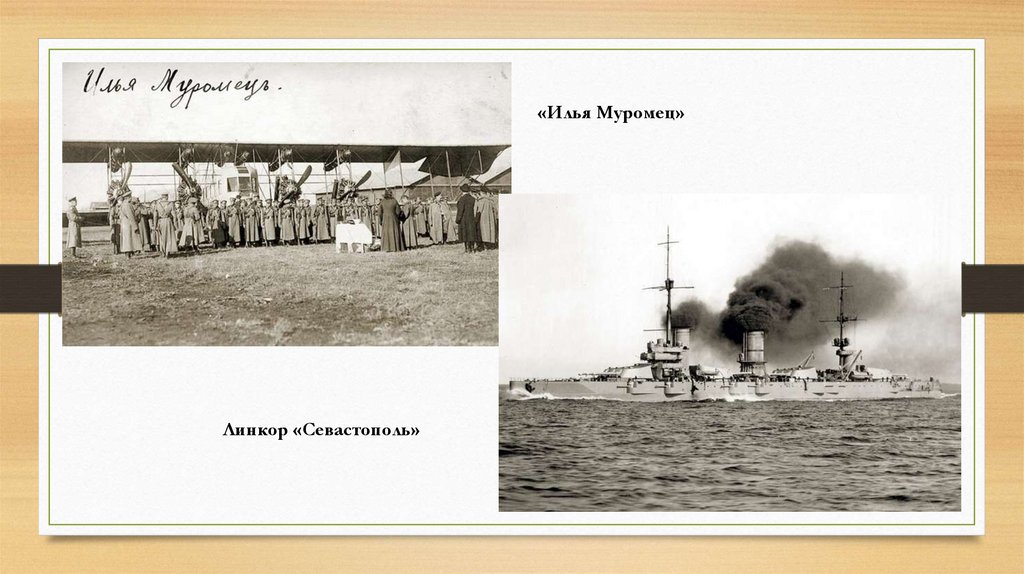

2) Линкор «Севастополь»

Одним из важных шагов в этом направлении стала закладка на верфях Санкт-Петербурга четырех линкоров

типа «Севастополь». Эти корабли, построенные по образу английских дредноутов, обладали большой огневой

мощью, имея на вооружении двенадцать 305-мм орудий в четырех трехорудийных башнях.

17.

«Илья Муромец»Линкор «Севастополь»

18.

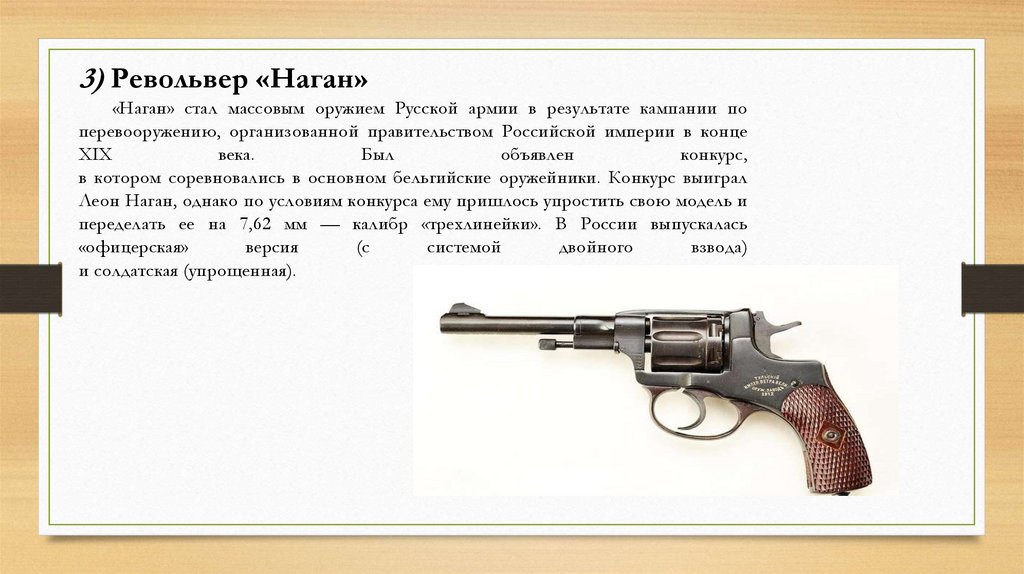

3) Револьвер «Наган»«Наган» стал массовым оружием Русской армии в результате кампании по

перевооружению, организованной правительством Российской империи в конце

XIX

века.

Был

объявлен

конкурс,

в котором соревновались в основном бельгийские оружейники. Конкурс выиграл

Леон Наган, однако по условиям конкурса ему пришлось упростить свою модель и

переделать ее на 7,62 мм — калибр «трехлинейки». В России выпускалась

«офицерская»

версия

(с

системой

двойного

взвода)

и солдатская (упрощенная).

19.

4) «Трехлинейка» 1891 годаВ последней трети XIX века в Европе начался переход на магазинные винтовки, позволявшие увеличить

скорострельность оружия. К этому процессу присоединилась в 1888 году и Россия, создав для

перевооружения особую комиссию. Членом комиссии был начальник мастерской Тульского оружейного

завода Сергей Мосин. Впоследствии созданная им «трехлинейка» конкурировала с винтовкой Леона Нагана,

однако русская конструкция продемонстрировала большую надежность и была принята

на вооружение.

20.

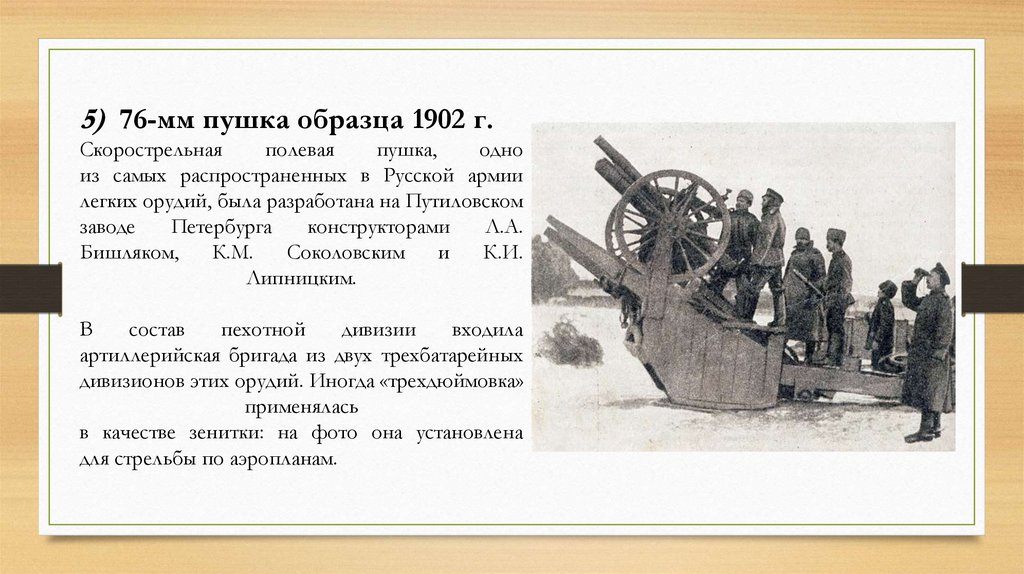

5) 76-мм пушка образца 1902 г.Скорострельная

полевая

пушка,

одно

из самых распространенных в Русской армии

легких орудий, была разработана на Путиловском

заводе

Петербурга

конструкторами

Л.А.

Бишляком,

К.М.

Соколовским

и

К.И.

Липницким.

В

состав

пехотной

дивизии

входила

артиллерийская бригада из двух трехбатарейных

дивизионов этих орудий. Иногда «трехдюймовка»

применялась

в качестве зенитки: на фото она установлена

для стрельбы по аэропланам.

21.

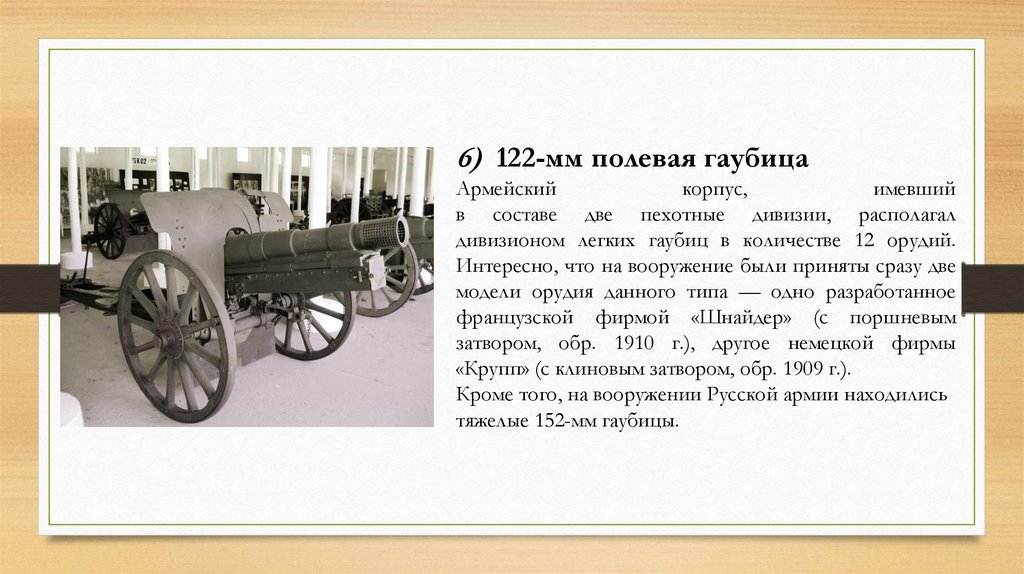

6) 122-мм полевая гаубицаАрмейский

корпус,

имевший

в составе две пехотные дивизии, располагал

дивизионом легких гаубиц в количестве 12 орудий.

Интересно, что на вооружение были приняты сразу две

модели орудия данного типа — одно разработанное

французской фирмой «Шнайдер» (с поршневым

затвором, обр. 1910 г.), другое немецкой фирмы

«Крупп» (с клиновым затвором, обр. 1909 г.).

Кроме того, на вооружении Русской армии находились

тяжелые 152-мм гаубицы.

22.

7) Пулемет «Максим»Легендарный британский пулемет поначалу был исключительно импортным изделием и

стрелял 10,62-мм патроном от винтовки Бердана. Впоследствии его переделали под 7,62-мм

«мосинский» патрон, и в этой модификации он был принят на вооружение в 1901 году. В 1904м пулемет начали серийно выпускать на Тульском оружейном заводе. Одним из недостатков

пулемета оказался тяжелый лафет, который в войсках порой заменяли более легкой

платформой.

23.

Оружие второй мировой войныСтрелковое оружие ВОВ

Основным стрелковым оружием пехотных

частей СССР первого периода войны

безусловно была прославленная трехлинейка

— 7,62 мм винтовка С. И. Мосина образца

1891 г. модернизированная в 1930 г. Ее

достоинства хорошо известны — прочность,

надежность, неприхотливость в обслуживании

в сочетании с хорошими баллистическими

качествами, в частности, с прицельной

дальностью — 2 км.

24.

Пистолет-пулемётыВеликая Отечественная война стала

временем окончательного перехода

от винтовок к автоматическому

оружию. ППД-40 — пистолетпулемёт конструкции выдающегося

советского конструктора Василия

Алексеевича Дегтярёва. По тем

временам ППД-40 ничем не уступал

своим отечественным и

зарубежным аналогам. Однако уже

через несколько месяцев после

начала войны его сменил

легендарный ППШ-41.

25.

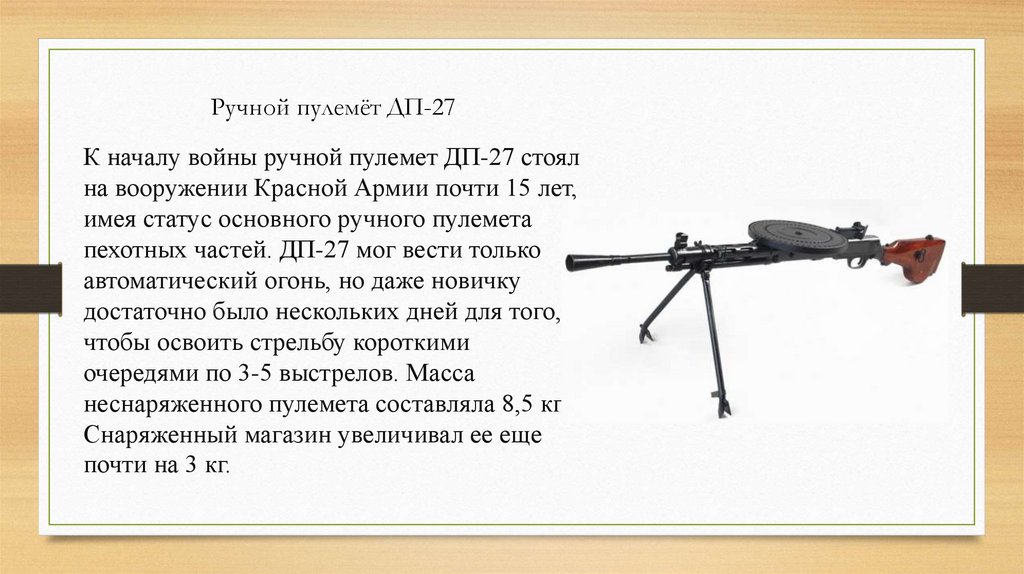

Ручной пулемёт ДП-27К началу войны ручной пулемет ДП-27 стоял

на вооружении Красной Армии почти 15 лет,

имея статус основного ручного пулемета

пехотных частей. ДП-27 мог вести только

автоматический огонь, но даже новичку

достаточно было нескольких дней для того,

чтобы освоить стрельбу короткими

очередями по 3-5 выстрелов. Масса

неснаряженного пулемета составляла 8,5 кг.

Снаряженный магазин увеличивал ее еще

почти на 3 кг.

26.

История создания автомата КалашниковаИстория появления на свет автомата

Калашникова началась в 1943 году, когда

советские войска захватили на Волховском

фронте первые образцы германских

автоматических карабинов MKb.42(H) под

промежуточный патрон 7.92х33. Летом 1943 года

на совещании в Народном комиссариате

обороны по результатам изучения трофейного

автомата и американского карабина M1 было

принято решение о необходимости срочной

разработки своего комплекса оружия под

промежуточный патрон, обеспечивавшего

пехоте возможность эффективного ведения огня

на дальностях порядка 400 метров.

М. Т.

Калашников

27.

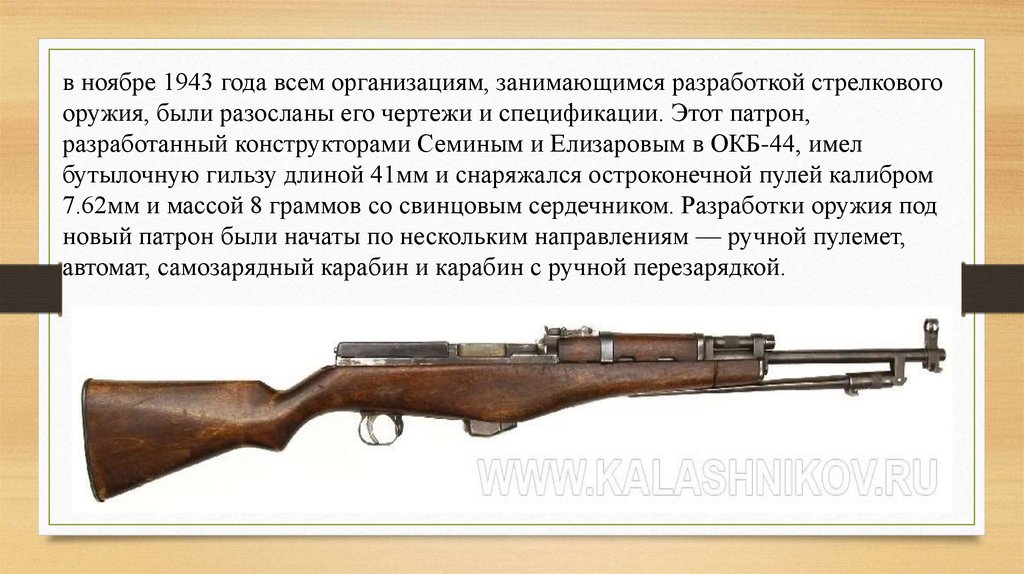

в ноябре 1943 года всем организациям, занимающимся разработкой стрелковогооружия, были разосланы его чертежи и спецификации. Этот патрон,

разработанный конструкторами Семиным и Елизаровым в ОКБ-44, имел

бутылочную гильзу длиной 41мм и снаряжался остроконечной пулей калибром

7.62мм и массой 8 граммов со свинцовым сердечником. Разработки оружия под

новый патрон были начаты по нескольким направлениям — ручной пулемет,

автомат, самозарядный карабин и карабин с ручной перезарядкой.

28.

В городке Щурово, неподалеку от Москвы сержант Калашников разработалсперва ручной пулемет под винтовочный патрон (в 1943 году), а затем и

самозарядный карабин под новый промежуточный патрон (в 1945 году)

В 1946 году М.Т. Калашников был командирован в Ковров на завод № 2 для

изготовления своего автомата. В помощь М. Т. Калашникову в части

разработки рабочих чертежей автомата в максимально возможно короткий

срок, завод № 2 прикомандировал к нему опытных конструкторов и технолога

(А. А. Зайцев, В. И. Соловьёв, Н. Н. Лопуховский). В результате проделанной

коллективом работы, в ноябре того же года были изготовлены два варианта

автомата. Один его образец ( АК или АК-46 № 1) имел неразъёмную

ствольную коробку, открытую сверху, откуда и производился монтаж

подвижной системы автоматики при сборке оружия. В результате заводских

испытаний было установлено, что автоматика оружия работает очень надёжно

29.

Одновременно с образцом автомата № 1, группой М. Т. Калашникова был разработани изготовлен второй образец автомата, корпусные детали которого были изготовлены

штамповкой (2-й образец АК или АК-46 № 2). АК-46 № 2 был построен по «переломной»

схеме, где для проведения разборки оружия необходимо было отсоединить спусковую коробку

с прикладом от ствольной коробки со стволом.

К очередному этапу полигонных испытаний, назначенных на июнь 1947 года, конструкторы подготовили

усовершенствованные модели автоматов, а также дополнительные их модификации с металлическим

складывающимся прикладом:

— автомат конструкции Калашникова, — 3 шт. (АК-46 № 1, АК-46 № 2 и АК-46 № 3 с металлическим

прикладом);

— автомат конструкции Дементьева АД-46 — 2 шт.

— автомат конструкции Булкина АБ-46 — 2 шт.

— автомат конструкции Коробова ТКБ-408 — 2 шт.

— автомат конструкции Рукавишникова АР-46 — 2 шт.

В результате проведённых испытаний автоматов полигоном были сделаны следующие выводы:

«Все представленные на испытания автоматы не полностью удовлетворяют ТТТ № 3131–45 и ни один

из них не может быть рекомендован для изготовления серии.

30.

Вернувшись в Ковров, Калашников принял решение о радикальной переработкесвоей конструкции, в чем ему активно помогал конструктор Ковровского завода

Зайцев. В результате к следующему туру испытаний был фактически создан

новый автомат, имевший с АК-46 минимальное сходство. Зато по максимуму

учитывавший высказанные к предыдущему образцу замечания и рекомендации

от испытательной комиссии полигона.

В результате на очередной тур испытаний, проводившийся в декабре 1946 январе 1947, вышли три автомата - слегка доведенные образцы Дементьева и

Булкина и фактически новый автомат Калашникова.

Испытания завершились 11 января 1948 году. Лучшим по безотказности работы

автоматики, живучести деталей и эксплуатационным характеристикам был

признан автомат Калашникова.

31.

Используемые источники:1) А.Н. Кирпичников. “Древнерусское оружие”, Москва, Наука, 1966

2) Оружейный журнал «Калашников» 1999г.

3) «АК-47. История создания и принятия на вооружение Советской

армии» 2021

4) Стрелковое оружие Второй мировой войны // techcult.ru URL:

https://www.techcult.ru/weapon/2387-strelkovoe-oruzhie-vermahta

5) Мерников А.Г. Стрелковое оружие великой отечественной войны.

- 3-е изд. - М.: АСТ, 2019. - 192 с.

6) Бабак Ф. К. «Пулемёты» — М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2006 г.

Военное дело

Военное дело