Похожие презентации:

Бог войны. Артиллерия в Отечественной войне 1812 года

1. «Бог войны» (артиллерия) в Отечественной войне 1812 года

2. Вспомним, братцы, россов славу И пойдем врагов разить! Защитим свою державу: Лучше смерть - чем в рабстве жить. Мы вперед,

вперед, ребята,С богом, верой и штыком!

Вера нам и верность свята:

Победим или умрем!

Федор Глинка «Солдатская песнь»

Июль 1812

3.

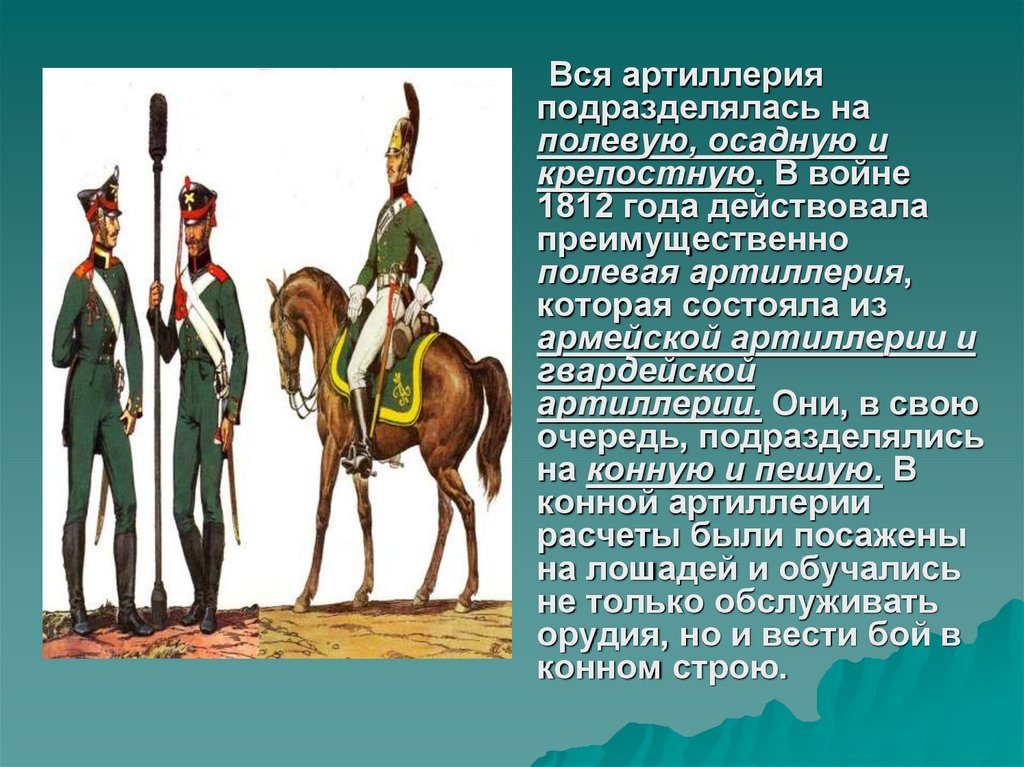

Вся артиллерияподразделялась на

полевую, осадную и

крепостную. В войне

1812 года действовала

преимущественно

полевая артиллерия,

которая состояла из

армейской артиллерии и

гвардейской

артиллерии. Они, в свою

очередь, подразделялись

на конную и пешую. В

конной артиллерии

расчеты были посажены

на лошадей и обучались

не только обслуживать

орудия, но и вести бой в

конном строю.

4.

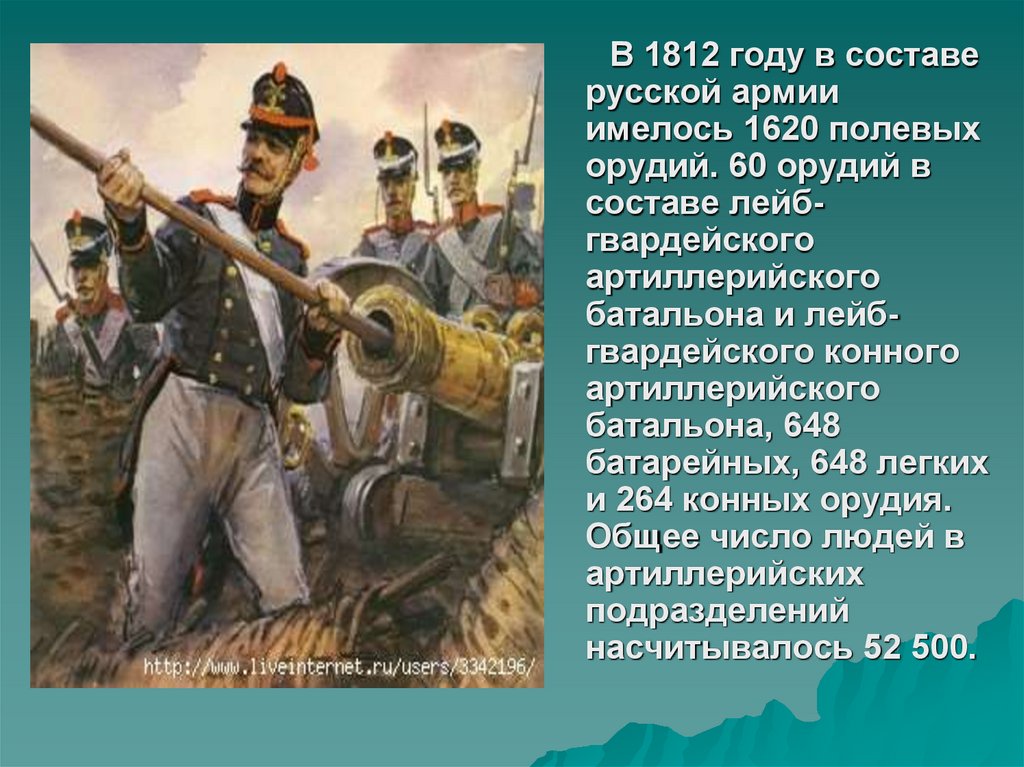

В 1812 году в составерусской армии

имелось 1620 полевых

орудий. 60 орудий в

составе лейбгвардейского

артиллерийского

батальона и лейбгвардейского конного

артиллерийского

батальона, 648

батарейных, 648 легких

и 264 конных орудия.

Общее число людей в

артиллерийских

подразделений

насчитывалось 52 500.

5. Артиллеристы разделялись на фейерверкеров, бомбардиров, канониров и гандлангеров.

При каждомартиллерийском

гарнизоне имелись

школы, в которых

канониры обучались

грамоте, начальным

основам арифметики.

Выдержавшим

установленный экзамен

присваивался чин

бомбардира (рядовой

старшего класса). Самых

способных из них

производили в

фейерверкеры.

6.

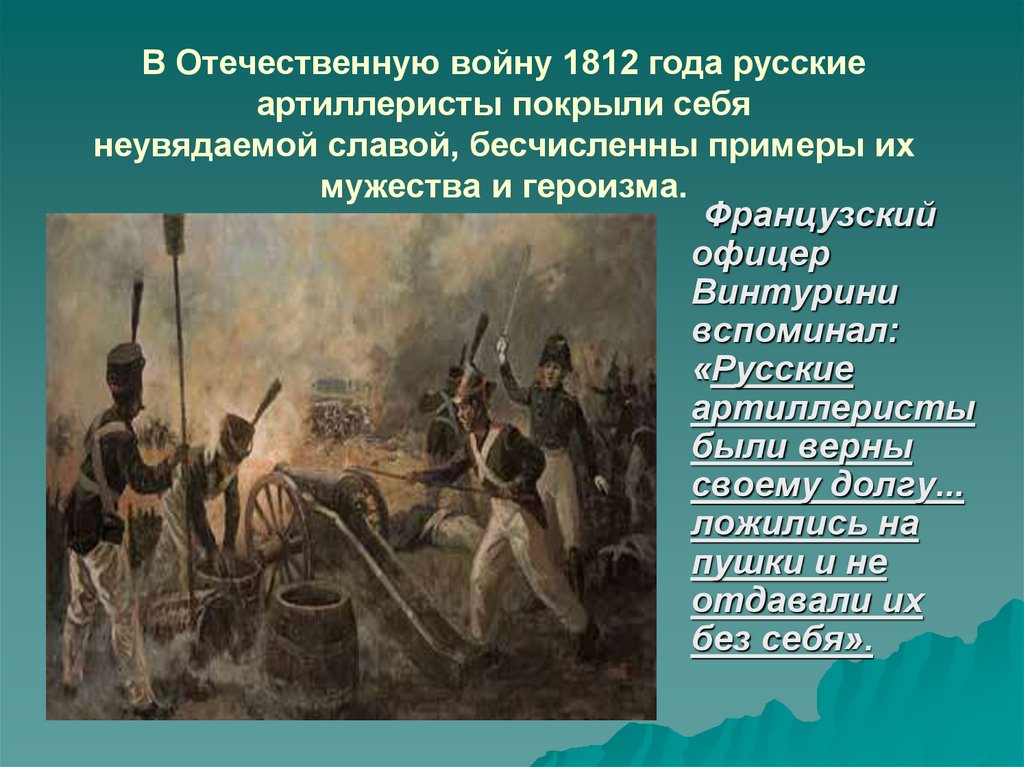

В Отечественную войну 1812 года русскиеартиллеристы покрыли себя

неувядаемой славой, бесчисленны примеры их

мужества и героизма.

Французский

офицер

Винтурини

вспоминал:

«Русские

артиллеристы

были верны

своему долгу...

ложились на

пушки и не

отдавали их

без себя».

7.

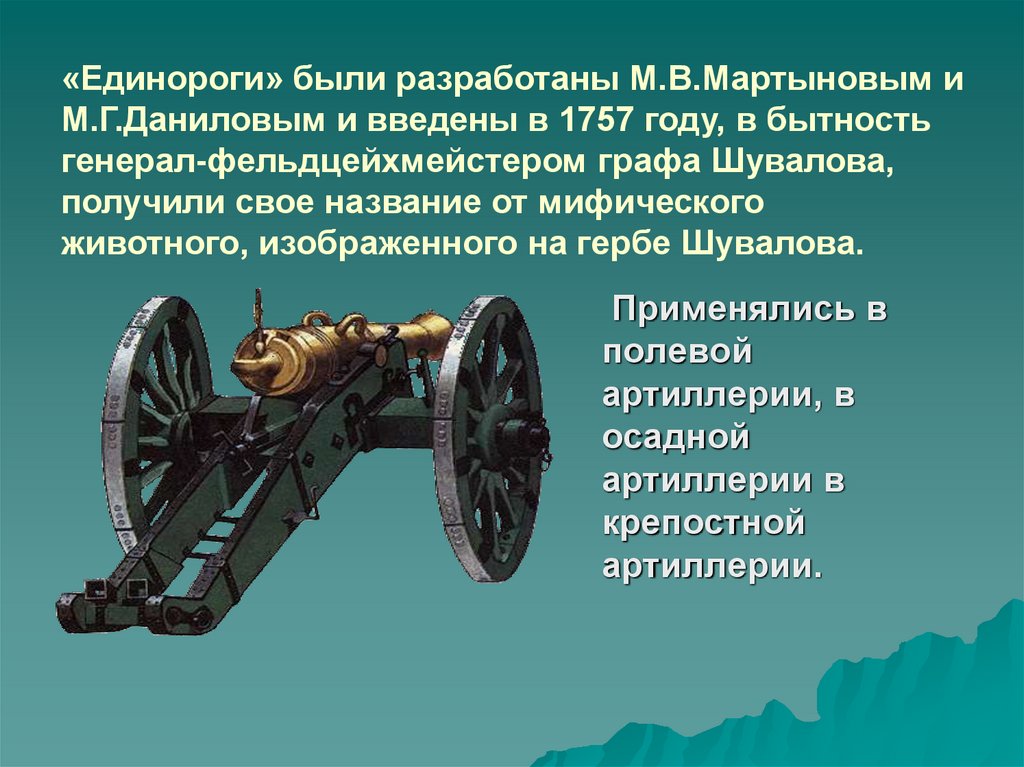

«Единороги» были разработаны М.В.Мартыновым иМ.Г.Даниловым и введены в 1757 году, в бытность

генерал-фельдцейхмейстером графа Шувалова,

получили свое название от мифического

животного, изображенного на гербе Шувалова.

Применялись в

полевой

артиллерии, в

осадной

артиллерии в

крепостной

артиллерии.

8.

Полупудовый «единорог» образца 1805 года.Масса орудия — 1,5 т. Длина ствола 10,5

калибра.

«Единороги» успешно стреляли ядрами,

гранатами, картечью.

9.

12-фунтовая пушка малой пропорции образца1805 года.

Масса орудия — 1,2 т. Длина ствола — 13

калибров.

10.

24-фунтовая пушка образца 1801 года в походномположении.

Масса орудия — 5,3 т, длина ствола — 21 калибр.

11.

12-фунтовая полевая пушка большой пропорцииобразца 1805 года.

Длина ствола в калибрах — 22, вес орудия — 2780

кг, дальность стрельбы 2130—2700 м

12.

Двухпудовая мортира образца 1805 года.Длина ствола в калибрах — 3,04, вес орудия

— 1500 кг, дальность стрельбы — 2375 м.

Стреляли бомбами и зажигательными

снарядами (брандкугель), ядрами стреляли

редко.

13. Все предметы, с помощью которых производится заряжание, стрельба, разряжание и вообще действие из орудий, а в некоторых случаях

движение на небольшие расстояния,называются артиллерийской

принадлежностью или

принадлежностью артиллерийских

орудий. На следующих слайдах

представлены лишь некоторые из

них.

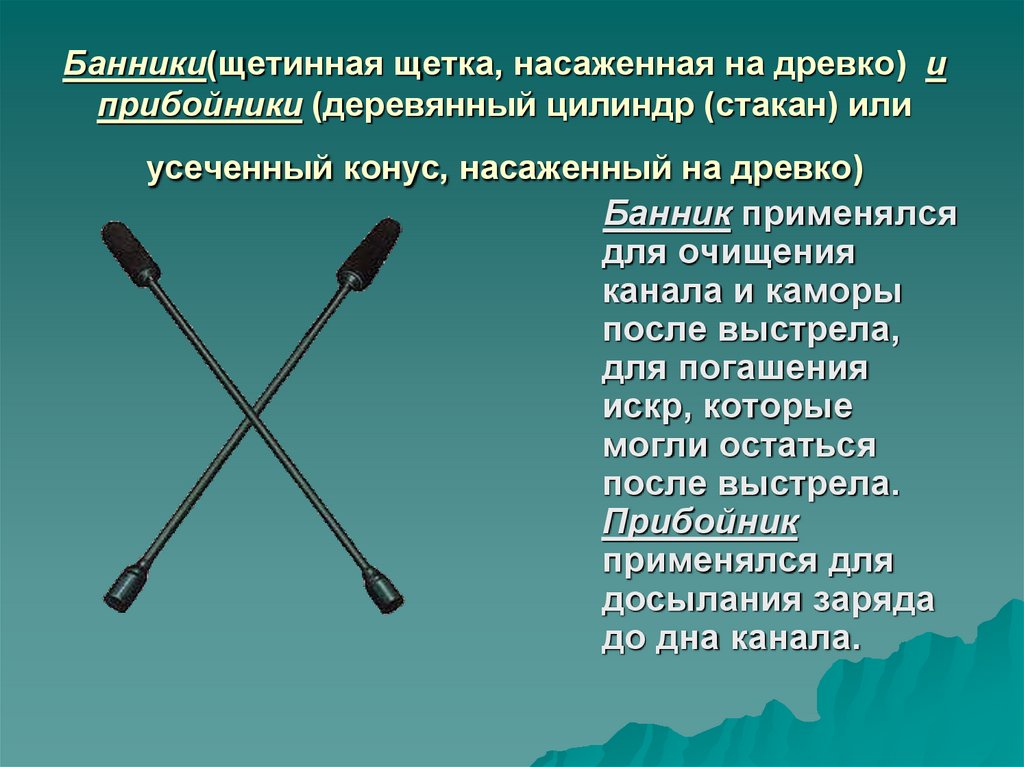

14. Банники(щетинная щетка, насаженная на древко) и прибойники (деревянный цилиндр (стакан) или усеченный конус, насаженный на

древко)Банник применялся

для очищения

канала и каморы

после выстрела,

для погашения

искр, которые

могли остаться

после выстрела.

Прибойник

применялся для

досылания заряда

до дна канала.

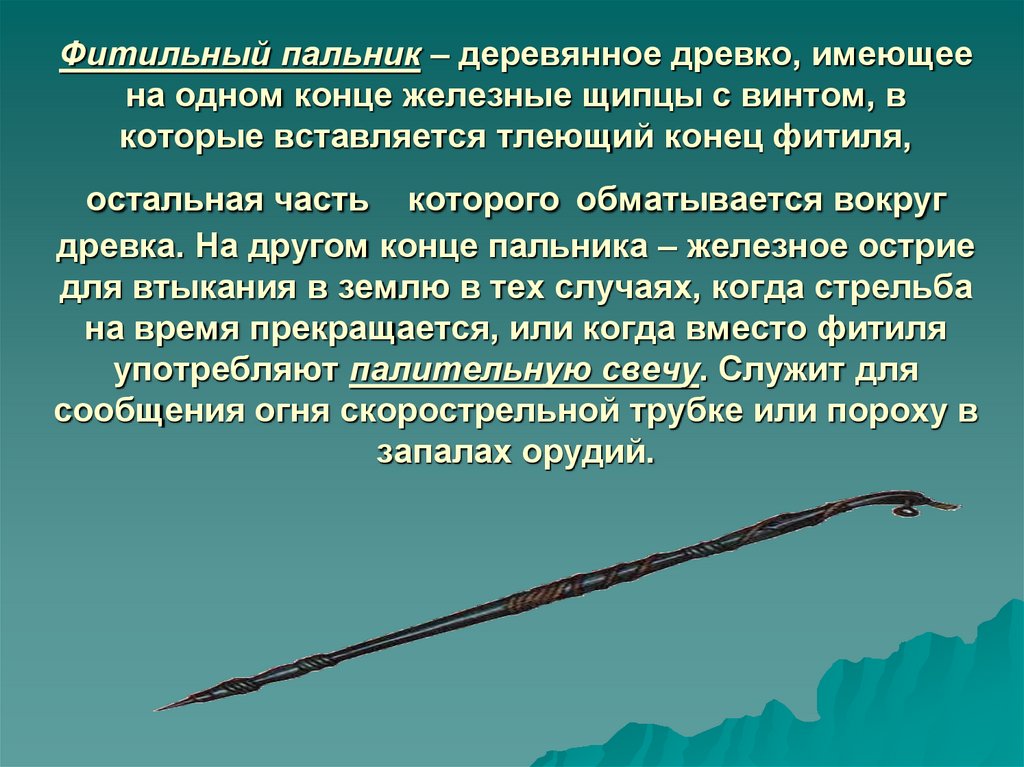

15. Фитильный пальник – деревянное древко, имеющее на одном конце железные щипцы с винтом, в которые вставляется тлеющий конец

фитиля,остальная часть которого обматывается вокруг

древка. На другом конце пальника – железное острие

для втыкания в землю в тех случаях, когда стрельба

на время прекращается, или когда вместо фитиля

употребляют палительную свечу. Служит для

сообщения огня скорострельной трубке или пороху в

запалах орудий.

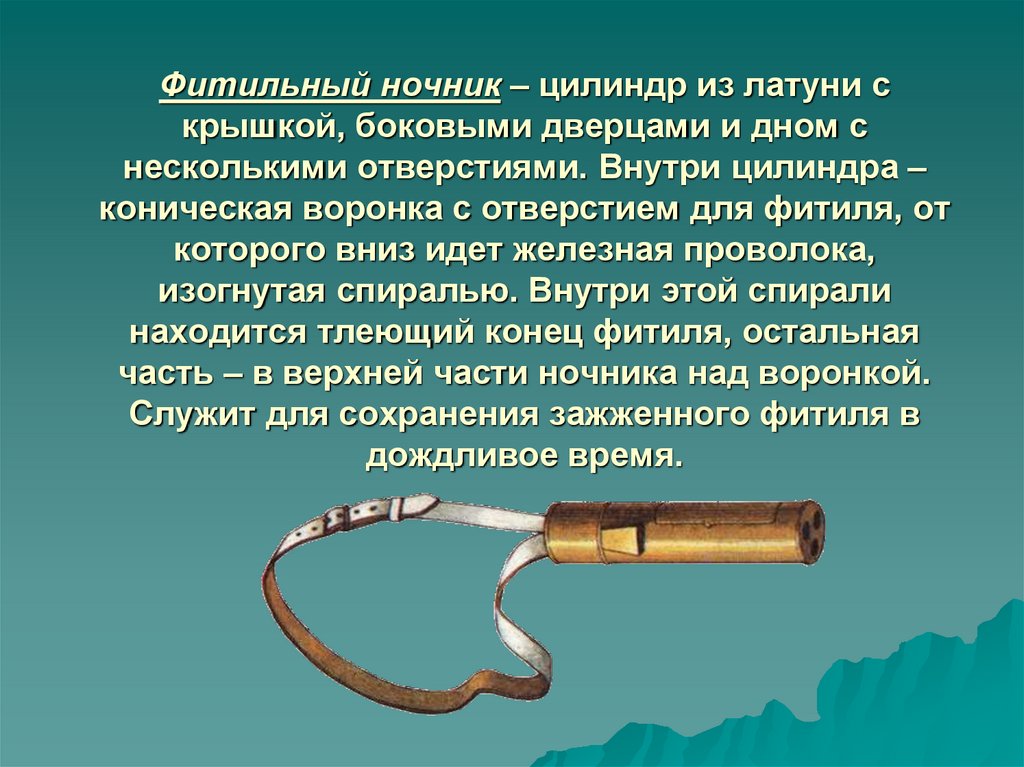

16. Фитильный ночник – цилиндр из латуни с крышкой, боковыми дверцами и дном с несколькими отверстиями. Внутри цилиндра –

коническая воронка с отверстием для фитиля, откоторого вниз идет железная проволока,

изогнутая спиралью. Внутри этой спирали

находится тлеющий конец фитиля, остальная

часть – в верхней части ночника над воронкой.

Служит для сохранения зажженного фитиля в

дождливое время.

17. Зарядная сума – кожаный мешок с крышкой, обклеенный внутри холстом. Имеет ремень для надевания через плечо. Служит для

сохранениязарядов от сырости и огня во время действия,

иногда во время движения орудий, а также для

переноски зарядов от ящика к орудию.

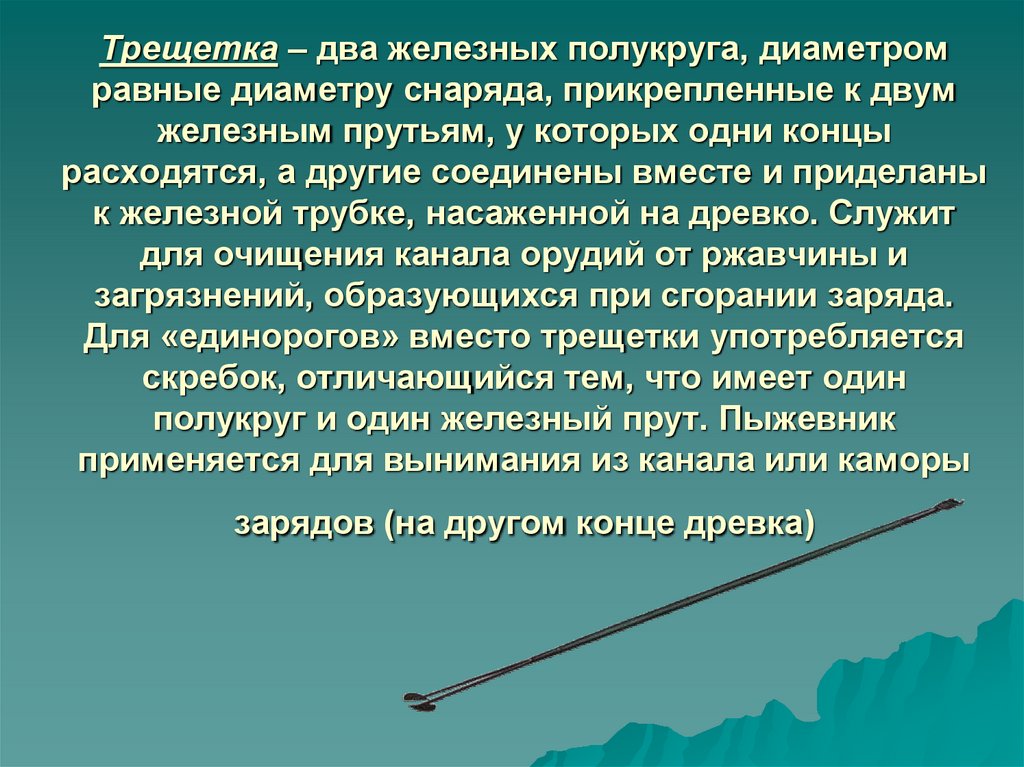

18. Трещетка – два железных полукруга, диаметром равные диаметру снаряда, прикрепленные к двум железным прутьям, у которых одни

концырасходятся, а другие соединены вместе и приделаны

к железной трубке, насаженной на древко. Служит

для очищения канала орудий от ржавчины и

загрязнений, образующихся при сгорании заряда.

Для «единорогов» вместо трещетки употребляется

скребок, отличающийся тем, что имеет один

полукруг и один железный прут. Пыжевник

применяется для вынимания из канала или каморы

зарядов (на другом конце древка)

19.

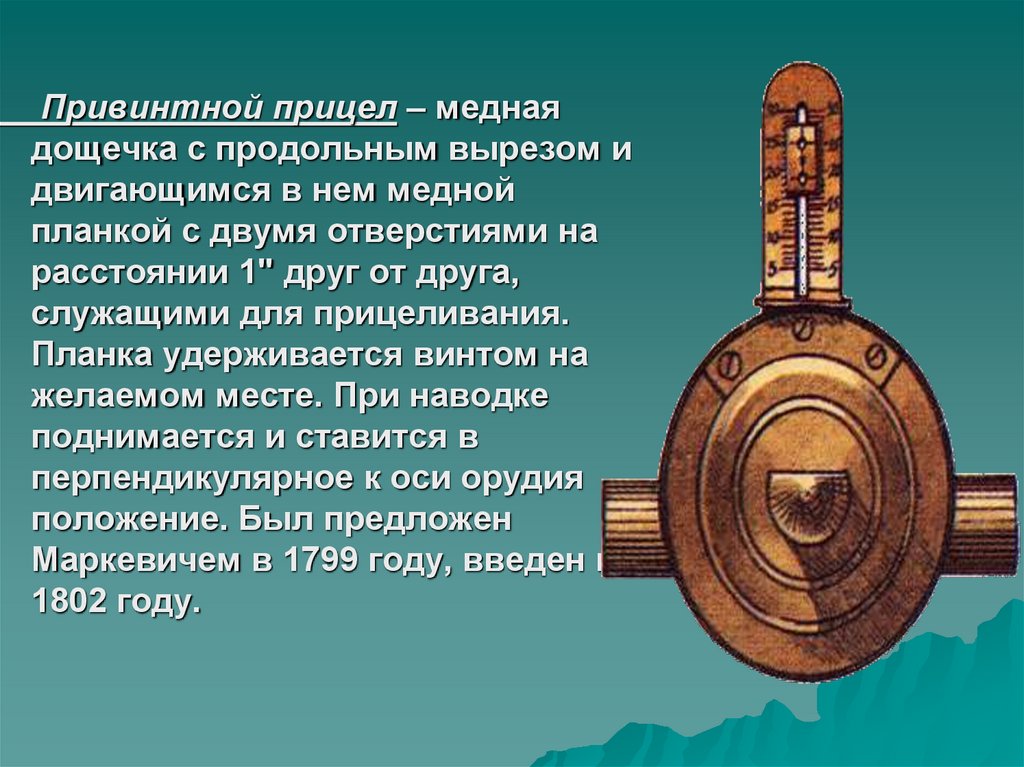

Привинтной прицел – меднаядощечка с продольным вырезом и

двигающимся в нем медной

планкой с двумя отверстиями на

расстоянии 1" друг от друга,

служащими для прицеливания.

Планка удерживается винтом на

желаемом месте. При наводке

поднимается и ставится в

перпендикулярное к оси орудия

положение. Был предложен

Маркевичем в 1799 году, введен в

1802 году.

20.

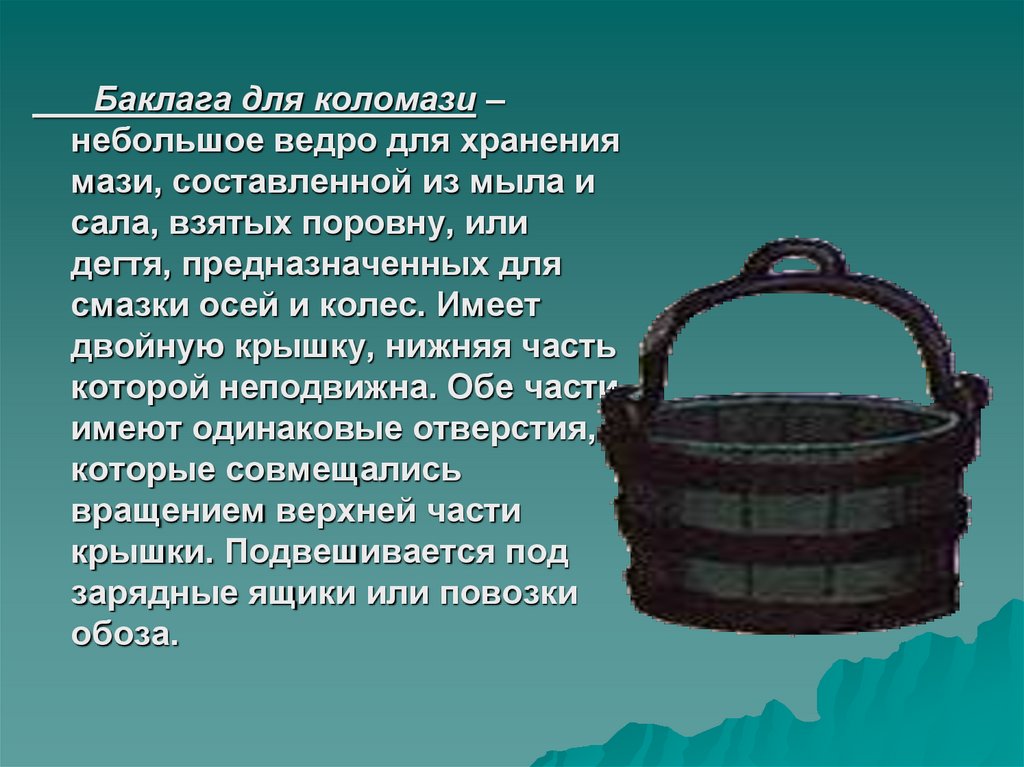

Баклага для коломази –небольшое ведро для хранения

мази, составленной из мыла и

сала, взятых поровну, или

дегтя, предназначенных для

смазки осей и колес. Имеет

двойную крышку, нижняя часть

которой неподвижна. Обе части

имеют одинаковые отверстия,

которые совмещались

вращением верхней части

крышки. Подвешивается под

зарядные ящики или повозки

обоза.

21.

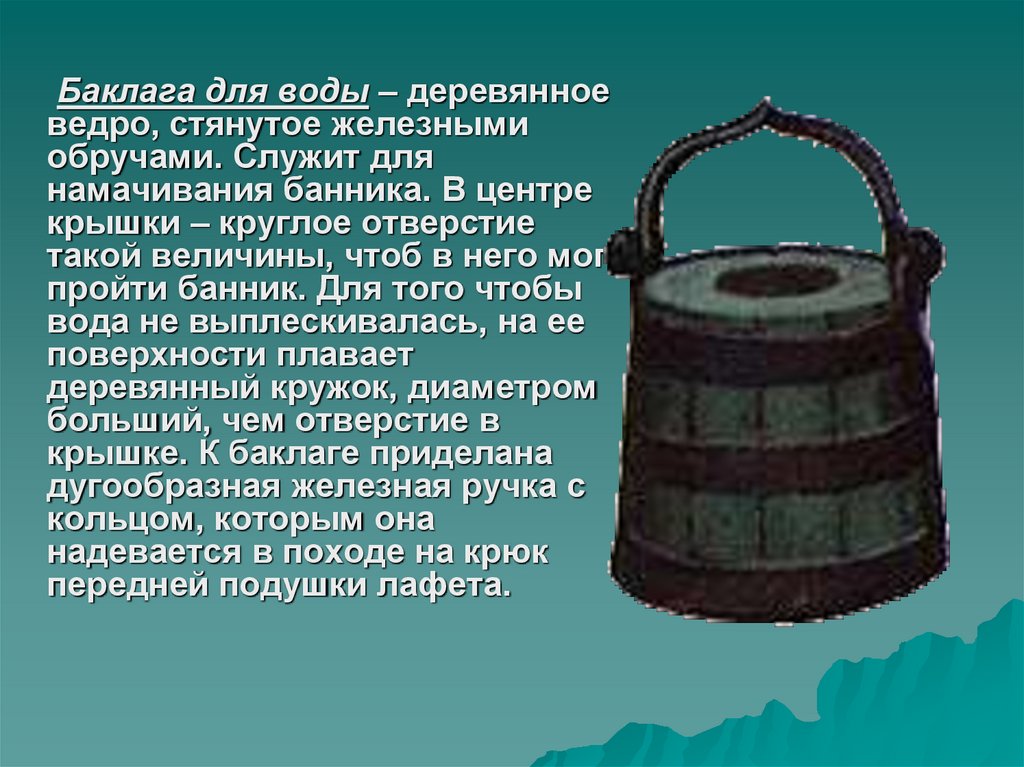

Баклага для воды – деревянноеведро, стянутое железными

обручами. Служит для

намачивания банника. В центре

крышки – круглое отверстие

такой величины, чтоб в него мог

пройти банник. Для того чтобы

вода не выплескивалась, на ее

поверхности плавает

деревянный кружок, диаметром

больший, чем отверстие в

крышке. К баклаге приделана

дугообразная железная ручка с

кольцом, которым она

надевается в походе на крюк

передней подушки лафета.

22.

Втулка – деревяннаяпробка в виде

цилиндра с рукояткой,

привязываемая к

дульной части орудия

ремнем с пряжкой. Ею

затыкается канал

орудия для

предохранения от

засорения.

23. Интернет-ресурсы

1812: Интернет-проект //http://www.museum.ru/1812/

Герои Отечественной войны 1812 года //

http://hero-1812.narod.ru/

Музей-панорама «Бородинская битва» //

http://www.1812panorama.ru/

Отечественная война 1812 года //

http://www.rusemp.ru/rom14_017.html

http://www.liveinternet.ru/users/3342196

История

История Военное дело

Военное дело