Похожие презентации:

История звательного падежа

1.

Проект на тему: «Историязвательного падежа».

2. Проект представляют

Учащиеся 5 класса БШатилов Тимофей

Солнцев Алексей.

Научный руководитель:

Учитель русского языка и литературы

Барабанова Анна Владимировна

3. Цели и задачи проекта

1. Расширить представления учащихся о системе падежей врусском языке.

2. Познакомить учащихся со звательным падежом как

грамматической категорией; со звательной интонацией

обращения; его эмоциональной окраской.

3. Показать взаимосвязь исторической грамматики на

примере сопоставления материала тем “Обращение” и

“Звательный падеж”; развить умение произносить

обращение с особой звательной интонацией.

4. Прививать элементы культуры использования обращения

в письменной и устной речи; выработать умение находить

примеры по данной теме в литературных произведениях.

4. Состав участников проекта

Руководитель и инициатор – Барабанова А.В.Участники – учащиеся 5 б, 9 б и 8 б классов.

Команда, представляющая проект:

Консультант – Умрюхина Н.В. – кандидат филологических наук,

редактор издательства «Русское слово».

Инвестор – родительский совет 5 «б» класса.

5. Содержание

1. Общие сведения о системе падежей всовременном русском языке.

2. Система падежей в древнерусском языке.

3. История существования и исчезновения

звательного падежа.

4. Употребление формы звательного падежа

в литературе и некоторых языках.

6.

Приплыла к нему рыбка,спросила:

"Чего тебе надобно,

старче?"

А.С. Пушкин

7. Общие сведения о системе падежей в современном русском языке.

Падеж — это категория слова(обычно имени), показывающая его

синтаксическую роль в предложении и

связывающая отдельные слова

предложения.

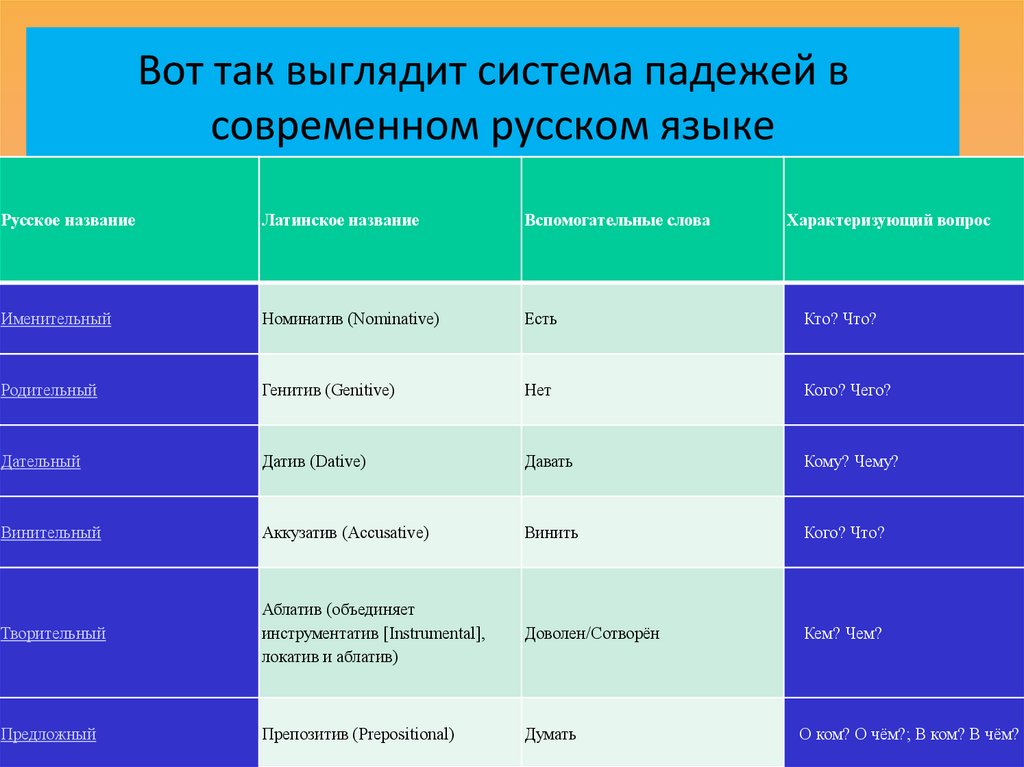

8. Вот так выглядит система падежей в современном русском языке

Русское названиеЛатинское название

Вспомогательные слова

Характеризующий вопрос

Именительный

Номинатив (Nominative)

Есть

Кто? Что?

Родительный

Генитив (Genitive)

Нет

Кого? Чего?

Дательный

Датив (Dative)

Давать

Кому? Чему?

Винительный

Аккузатив (Accusative)

Винить

Кого? Что?

Творительный

Аблатив (объединяет

инструментатив [Instrumental],

локатив и аблатив)

Доволен/Сотворён

Кем? Чем?

Предложный

Препозитив (Prepositional)

Думать

О ком? О чём?; В ком? В чём?

9. А что из себя представляла система падежей в древние времена?

10. Система падежей в древнерусском языке.

Стандартно считается, что в современномрусском языке 6 падежей (именительный,

родительный, дательный, винительный,

творительный, предложный), тем не менее

языковед Андрей Анатольевич Зализняк

выделяет ещё минимум семь, имеющих

ограниченное распространение и функции.

11.

Шесть основных падежей определяютсяпосредством грамматических вопросов,

которые можно поставить на место слова

(кто?, что?, кого?, чего? и т. д.), остальные

падежи можно выделить только по

косвенным смысловым признакам (так,

изъяснительный и местный падежи

определяются одним вопросом: о/на/в

ком, чём?)

12. Второй предложный падеж, или местный падеж

— оригинальная (беспредложная) формаместного падежа практически полностью

утрачена и перешла в формы предложного

и творительного, однако у некоторых

существительных грамматически отличная

форма предложного падежа: в лесу, в тени́ .

Беспредложные формы до́ма и домо́й,

являются, видимо, наречиями.

13. Звательный падеж

— по форме идентичен именительному, нообразует независимый оборот речи, по

функциям подобный междометию.

Полностью утрачен оригинальный

звательный падеж, формы старорусского

языка — человече, врачу и пр. Однако,

можно выделить новый звательный,

включающий разговорные формы

некоторых имён: Петь, Саш, Тань, и т. п. и

нескольких существительных.

14. Количественно-отделительный падеж

— разновидность родительного и во многомсходен с ним, однако имеет некоторые

отличные формы: чашка чаю (вместе с чая),

задать жару (не жа́ра), прибавить ходу (не

ход).

15. Лишительный падеж

— вид винительного падежа, но используетсяисключительно с отрицанием при глаголе:

не знать правды (не правду), не иметь

права (не право).

16. Ждательный падеж

фактически совпадает с родительным,однако выделяется вследствие того, что

некоторые слова с той же грамматической

форме склоняются по форме винительного.

Ср. ждать (кого? чего?) письма, но ждать

(кого? что?) маму. Также: ждать у моря

погоды.

17. Превратительный падеж или включительный падеж

— отвечает на вопросы подобныевинительному падежу (в кого? во что?), но

употребляется исключительно в оборотах

типа пойти в сварщики, баллотиророваться

в президенты, взять в зятья и т. п.

18. Счётный падеж

— несколько отличная от родительногоформа, использующаяся при счёте: три часа́

(не ча́са), два шага́.

19. Рассмотрим подробнее особенности звательного падежа.

20. История существования и исчезновения звательного падежа.

Звательный падеж, вокатив (лат. vocativus)— особая форма имени (чаще всего

существительного), используемая для

идентификации объекта, к которому

ведётся обращение. Название этой формы

«падежом» условно, т. к. в строго

грамматическом смысле звательная форма

падежом не является.

21.

Исторически звательная форма являласьэлементом индоевропейской системы

падежей и существовала в латыни,

санскрите, и древнегреческом.

22.

Хотя, впоследствии, она была утерянамногими современными

индоевропейскими языками, некоторые

языки сохранили её до нашего времени,

примером чему могут являться греческий,

цыганский, многие славянские языки

(украинский, белорусский, польский,

сербский и др.) и некоторые кельтские

языки (шотландский и ирландский),

балтийские языки (например: латышский и

литовский).

23.

Из романских звательная форма сохраниласьтолько в румынском языке. Она также

присутствует в некоторых

неиндоевропейских языках, таких как

грузинский, арабский и корейский.

24.

В современном русском языке существует ввиде нескольких архаизмов, по большей

части входящих в состав фразеологических

оборотов и других речевых формул (Бо́же,

Созда́телю, Го́споди, Иису́се, Христе,́

влады́ ко, метрополи́че, вра́чу, ста́рче,

́ е, человеч́ е

о́тче, бра́те, сы́ не, дру́же, княж

и другие). В современном литературном

языке он утрачен.

25.

В то же время, иногда под «современнымзвательным падежом» понимаются

словоформы с нулевым окончанием

существительных первого склонения, как

Миш, Лен, Тань, Марин, бабуль, мам, пап и

т. п., то есть совпадающие по форме со

склонением множественного числа

родительного падежа.

26.

В древнерусском языке звательный падежимели существительные только в

единственном числе и только мужского и

женского рода, но не среднего (так как

последний был остатком индоевропейского

«неодушевленного рода» и по

происхождению обозначал только

неодушевленные предметы).

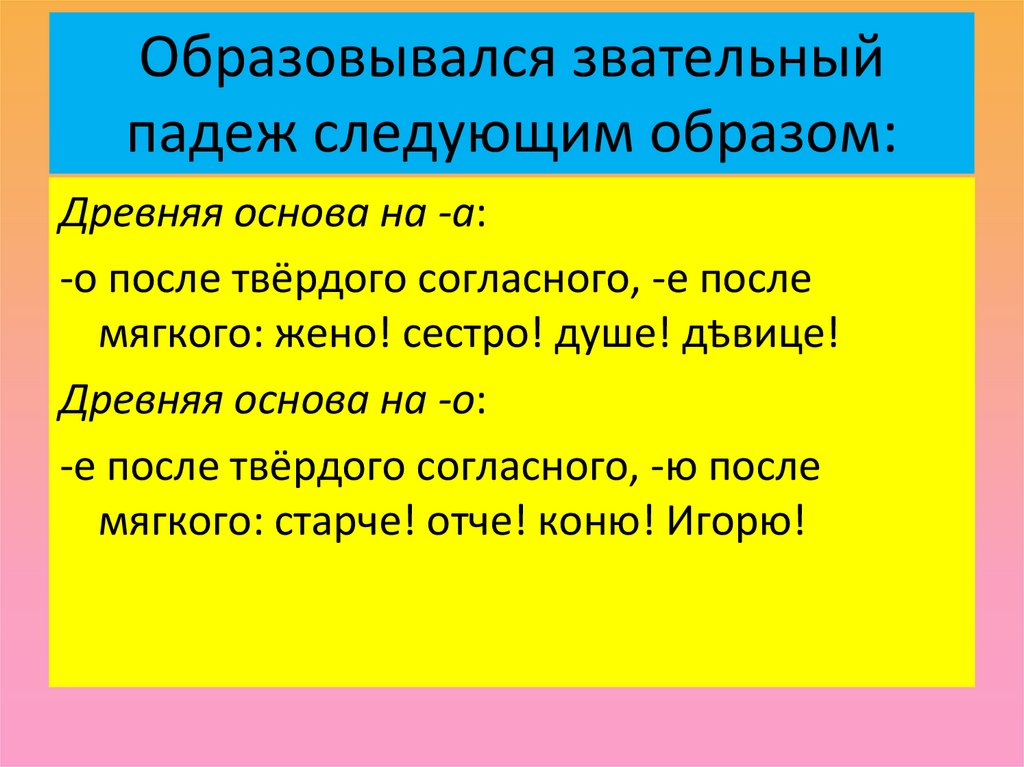

27. Образовывался звательный падеж следующим образом:

Древняя основа на -а:-о после твёрдого согласного, -е после

мягкого: жено! сестро! душе! дѣвице!

Древняя основа на -о:

-е после твёрдого согласного, -ю после

мягкого: старче! отче! коню! Игорю!

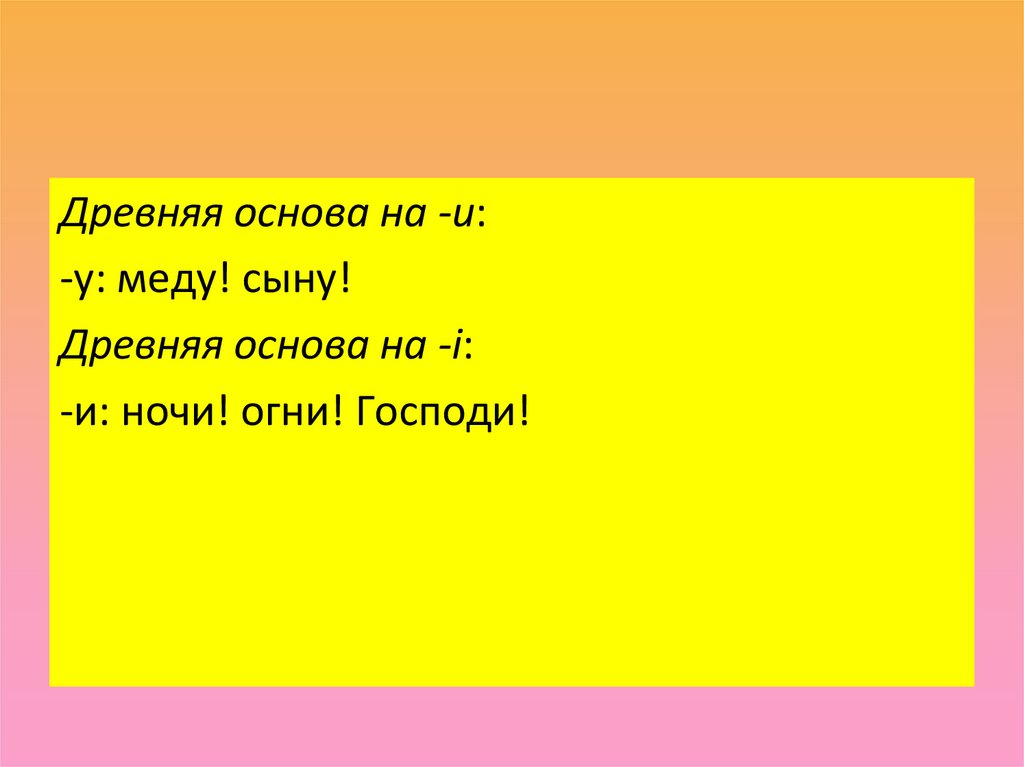

28.

Древняя основа на -u:-у: меду! сыну!

Древняя основа на -i:

-и: ночи! огни! Господи!

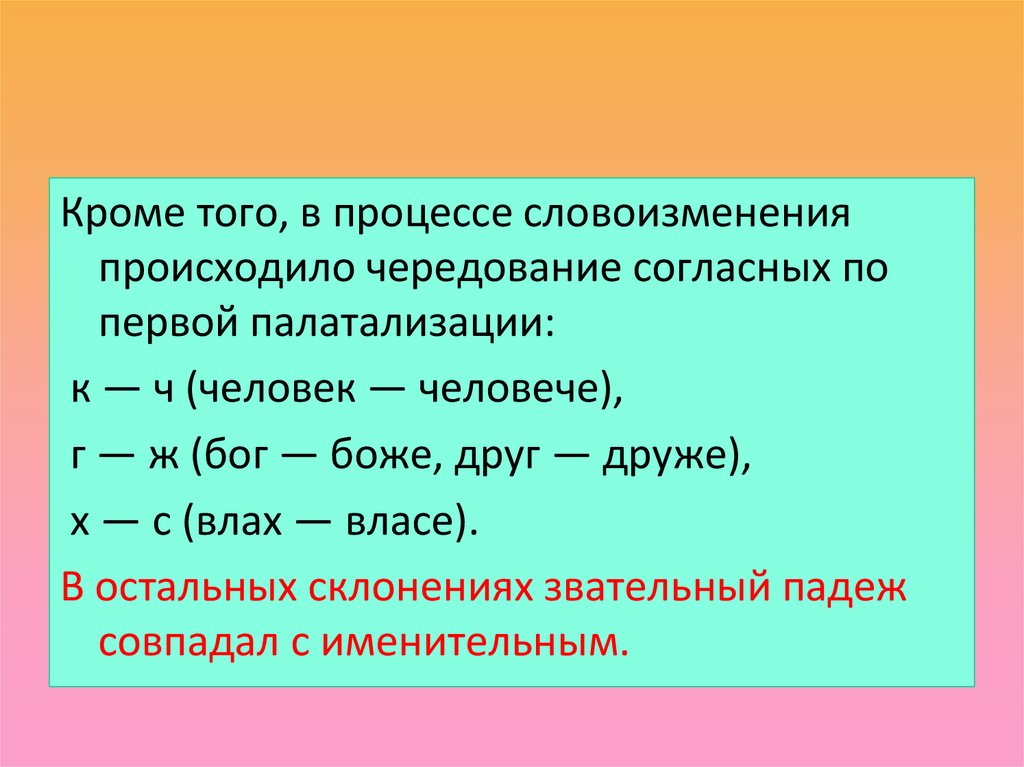

29.

Кроме того, в процессе словоизмененияпроисходило чередование согласных по

первой палатализации:

к — ч (человек — человече),

г — ж (бог — боже, друг — друже),

x — c (влах — власе).

В остальных склонениях звательный падеж

совпадал с именительным.

30. Употребление формы звательного падежа в литературе и некоторых языках.

1. Звательный падеж иногда встречается влитературе либо в целях архаизации:

«Чего тебе надобно, старче?»

( Пушкин А.С.);

Сам Спаситель сказал нам, что скорби

За Него в мире будем терпеть.

Помолись ты за нас, отче Тихон,

Избежать чтоб Иудину смерть.

(Иеродиакон Стефан, 2004.)

31.

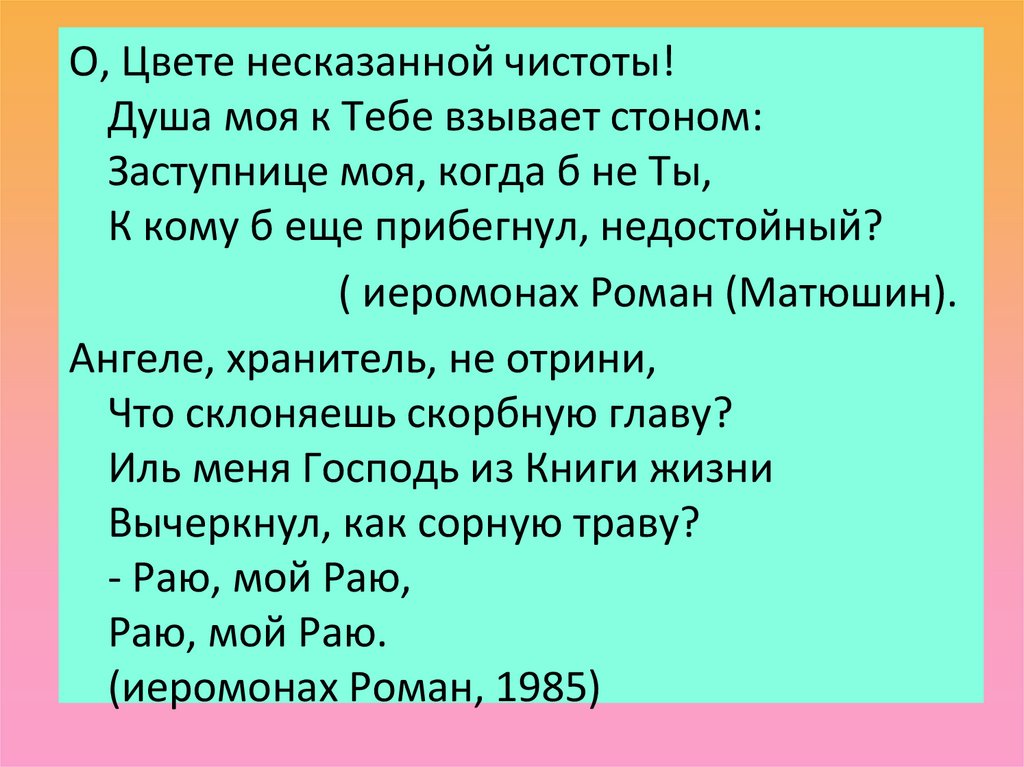

О, Цвете несказанной чистоты!Душа моя к Тебе взывает стоном:

Заступнице моя, когда б не Ты,

К кому б еще прибегнул, недостойный?

( иеромонах Роман (Матюшин).

Ангеле, хранитель, не отрини,

Что склоняешь скорбную главу?

Иль меня Господь из Книги жизни

Вычеркнул, как сорную траву?

- Раю, мой Раю,

Раю, мой Раю.

(иеромонах Роман, 1985)

32.

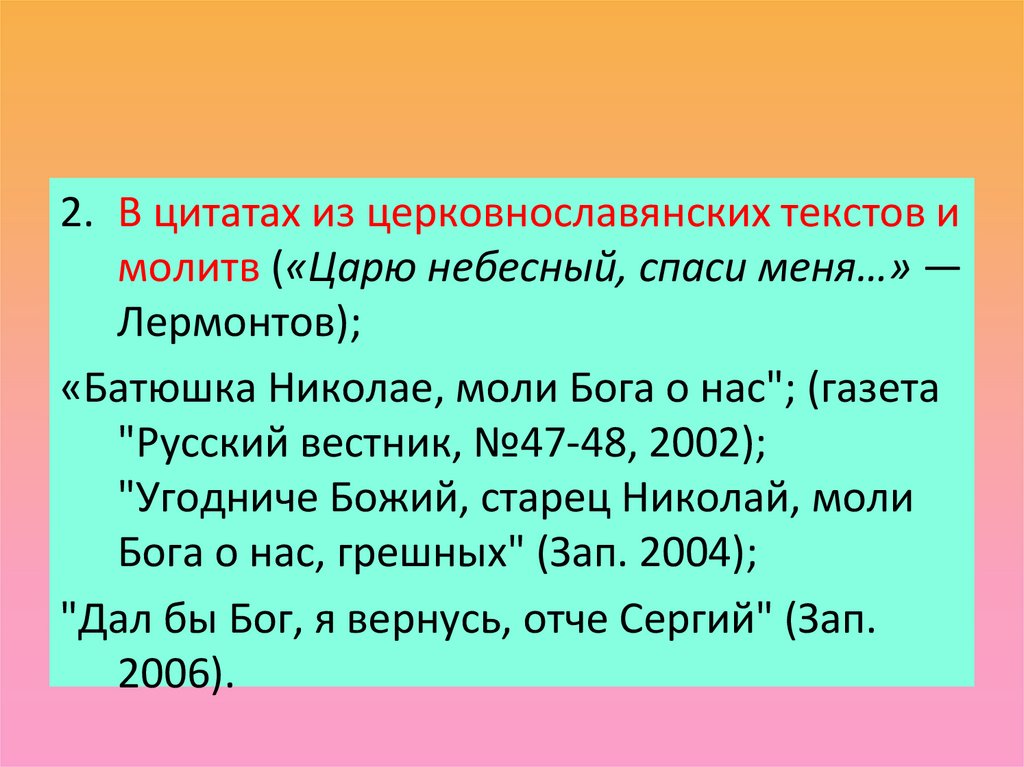

2. В цитатах из церковнославянских текстов имолитв («Царю небесный, спаси меня…» —

Лермонтов);

«Батюшка Николае, моли Бога о нас"; (газета

"Русский вестник, №47-48, 2002);

"Угодниче Божий, старец Николай, моли

Бога о нас, грешных" (Зап. 2004);

"Дал бы Бог, я вернусь, отче Сергий" (Зап.

2006).

33.

3. Для «украинизации» речи героевукраинцев(«А поворотись-ка, сынку!» — Гоголь; «Ты

откуда, человече?»; «Я, батько, бежал из

Балты» — Багрицкий).

34.

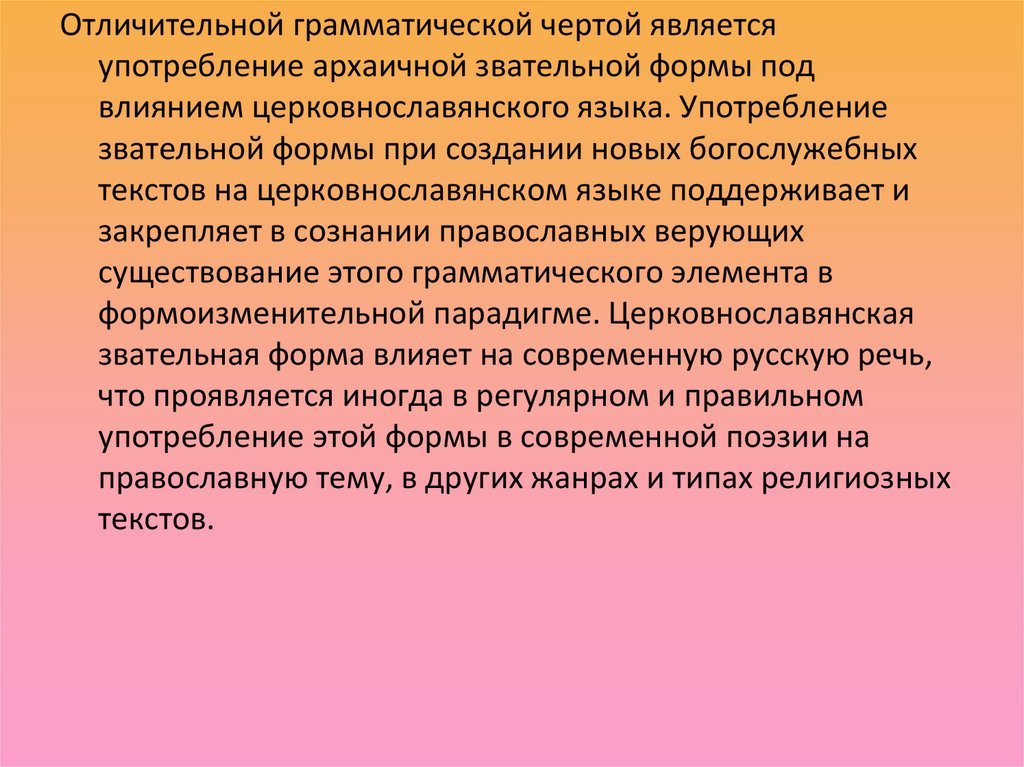

Отличительной грамматической чертой являетсяупотребление архаичной звательной формы под

влиянием церковнославянского языка. Употребление

звательной формы при создании новых богослужебных

текстов на церковнославянском языке поддерживает и

закрепляет в сознании православных верующих

существование этого грамматического элемента в

формоизменительной парадигме. Церковнославянская

звательная форма влияет на современную русскую речь,

что проявляется иногда в регулярном и правильном

употребление этой формы в современной поэзии на

православную тему, в других жанрах и типах религиозных

текстов.

35.

Таким образом,грамматические

церковнославяниз

мы становятся

важной приметой

религиозного

социолекта.

В этом случае можно

говорить если не о

возрождении, то о

частичном возвращении

звательной формы в

сфере религиозной

коммуникации, что

можно расценивать как

характерную

стилистическую черту,

проявляющуюся во

влиянии

церковнославянской

морфологии на

современную русскую

речь.

36.

Спасибоза

внимание!

Русский язык

Русский язык