Похожие презентации:

Коммуникация у животных. Проблема глоттогенеза. Лекция 2

1. Лекция 2. Коммуникация у животных. Проблема глоттогенеза

2. План лекции

1. Коммуникация у животных2. Глоттогенез. Гипотезы о происхождении языка

3. Отличие коммуникации животных от коммуникации человека

4. Функции языка

5. Эволюция развития речи у детей

3. Коммуникация у животных

• Коммуникация у животных более первична и примитивна посравнению с человеческой и её можно определить так:

- «биологически целесообразное совместное поведение, направленное

на адаптацию к среде и регулируемое сигнализацией» (И.Н. Горелов).

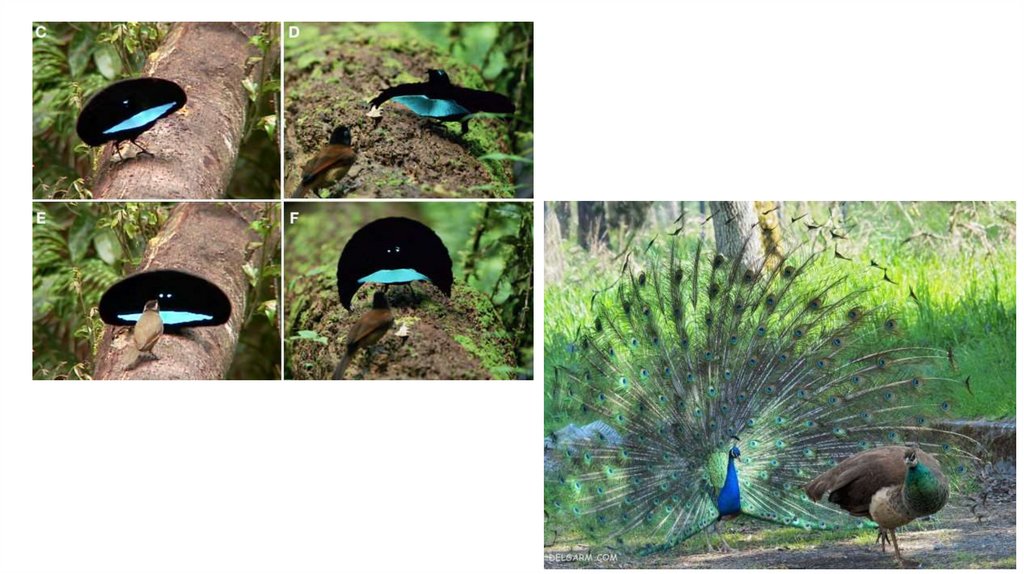

• Генерировать сигнал могут специальные органы (голосовой аппарат,

пахучие железы и др.) или форма тела, поза, окраска, поведение

животного и т. п.

• Эти сигналы воспринимаются соответствующими рецепторами:

органами зрения, слуха, обоняния, вкуса, кожной чувствительности,

органами боковой линии (у рыб), термо - и электрорецепторами.

• Полученная информация обрабатывается нервной системой, после

чего формируется ответная реакция.

4.

5. Сигналы животных

• Химические – выделяют вовнешнюю среду, различают своихчужих, метят территорию;

• Механические – касания, уход за

мехом, оперением;

• Оптические – контуры, размеры,

окраска, цветовые узоры тела,

ритуальное поведение;

• Акустические – передают

различную информацию с

помощью звуков.

6. Эволюция сигналов у животных

• у низших животных врождёнными являются как внешняя формасигнала, так и его смысл, реакция на сигнал врождённая и

стереотипная, определяет поведение животного, принявшего сигнал.

• иерархические сигналы: форма врождённая, но смысл

устанавливается в конкретной группе, может меняться по итогам

взаимодействия особей.

• ad-hoc – сигналы - сигналы по ходу дела, для сиюминутных нужд, их

форма и смысл не являются врождёнными (приматы общаются с

людьми, дали погладить – угощение, другие перенимают).

• человеческий язык – ad-hoc-сигналы, передаются по наследству путём

культуры.

7. Инстинктивные механизмы животных развиваются в 3 направлениях

1. сохранение вида (сексуальное поведение, забота о потомстве и т.п.);2. сохранение индивида (удовлетворение голода, жажды, поиск

пропитания, заготовка запасов)

3. обеспечение более или менее постоянной безопасности (защита от

плохих погодных условий, врагов, разъединения с собратьями и т.п.).

• Корни коммуникации – в согласованном, координированном

поведении для обеспечения защиты и безопасности.

• Проблема, которую пытаются решить специалисты: какое

соотношение природного, врождённого и приобретённого,

воспитанного.

8. Сигналы у животных

• Птицы учатся пению в процессе «воспитания» (у каждой - свояманера исполнения одинаковой песни).

• Животные способны усваивать сигналы животных других видов,

то есть пассивно владеть их языком (обезьяны, слоны, медведи,

собаки, лошади, свиньи).

• Попугаи и птицы-пересмешники (скворцы, вороны, галки)

способны активно овладевать чужой речью (попугаи знают до

500, но не понимают значения).

• Приматы имеют более изощрённую систему коммуникации, до

определённой степени они способны усваивать человеческий

язык.

9. Обезьяны в природе

• оперируют знаками в новых контекстах,• замещают предметы их обозначениями (указывают количество

предметов, оперируют цифрами до 4),

• ассоциируют,

• оперируют словами «потом», «сейчас»,

• способны шутить (в эксперименте),

• способны лгать.

10. Обученные обезьяны могут

• могут соотносить звуки английской речи с языкомглухонемых или символом на клавиатуре.

• могут поддерживать диалоги,

• видят влияние порядка слов на смысл высказывания (собака

съела змею, змея съела собаку),

• различают звучащие слова и понимают, что различные

комбинации одних и тех же фонем имеют разный смысл,

• способны составлять из элементарных знаков сложные

знаки,

• придумывать собственные слова,

• способны передавать языковые навыки потомству.

Но даже в условиях научения овладевают языком только на

уровне 2-х летнего ребёнка.

11. Вывод

• Первые средства коммуникации возникают из инстинктивногоповедения, которые могут варьироваться под воздействием

условий и коррекции поведения в процессе взаимного обучения.

• Память животного хранит не только модели поведения, но и

реакцию среды.

12. Гипотезы о происхождении языка

• Язык - орудие, средство общения. Это система знаков, средств иправил говорения, общая для всех членов данного общества. Это

явление постоянное для данного периода времени.

• Речь - проявление и функционирование языка, сам процесс

общения; она единична для каждого носителя языка. Это явление

переменное в зависимости от говорящего лица.

• Проблема глоттогенеза (глота – язык, генез – происхождение)

решается в настоящий момент при помощи гипотез.

13. Глоттогене́з

- процесс становления человеческого естественного звукового языка.• Проблема лежит на стыке многих наук: этнологии, генетики,

нейрофизиологии, психолингвистики, археологии.

• Существует ряд гипотез о происхождении языка, но ни одна из них не

находит пока надёжного подтверждения фактами из-за огромной

отдалённости эпохи происхождения языка от нашего времени.

• Процесс происхождения языка не получается ни наблюдать, ни

воспроизвести в эксперименте.

• Теорий постепенного развития языка придерживается на сегодняшний

день большинство исследователей.

14. Основные гипотезы происхождения языка

Религиозные теории – Бог дал человеку язык.Научные гипотезы:

1.Звукоподражательная теория. Человек в ранние периоды своего

развития подражал звукам окружающего мира: крикам птиц, зверей,

шуму воды, грома. Теория наивна. Полностью разрушается эта теория,

если сопоставлять звукоподражания различных языков – они

отличаются.

Первыми высказали Демокрит и Платон.

Встречается в бытовых представлениях о языке и в некоторых

концепциях более поздних эпох.

Звукоподражательная теория основывается на двух предположениях:

1) первые слова были звукоподражаниями, 2) в слове звучание

символично, значение отражает природу вещей.

15. Основные гипотезы происхождения языка

2. Междометная теория. Эпикур, Ч. Дарвин, языковеды Вильгельм фон Гумбольдт,А.А. Потебня.

• Толчком к созданию слов считался не внешний мир, а внутренние эмоциональные

состояния человека (выражается не только при помощи звуков, но и жестов).

• В ходе эволюции звуковой язык совершенствовался, а язык жестов играл более

вспомогательную роль.

• Руссо подчеркивал, что с появлением членораздельного языка жесты отпали как основное

средство общения. Поэтому язык жестов был заменен звуковым языком, но полностью не

вытеснен.

• Междометная теория не объясняет многого в языке, хотя роль жеста в речевом поведении

человека весьма существенна.

• Звукоподражательную теорию за её ограниченность прозвали «теория гав-гав», а

междометную – «теория тьфу-тьфу».

• Недостатком первых двух гипотез является преувеличение биологического аспекта

происхождения языка.

16. Основные гипотезы происхождения языка

3. теория социального договораЯзык рассматривается как сознательное изобретение и творение

людей.

Томас Гоббс: чтобы выжить, людям пришлось объединиться в

государство, заключив между собой договор. Для этого

потребовалось изобрести язык, который возник по установлению.

Ж. Ж. Руссо: теория социального договора связана с делением

жизни человечества на два периода - природного и

цивилизованного.

17. Основные гипотезы происхождения языка

4. Деятельностная теория.- Теория инстинктивных трудовых выкриков. В конце 70-х XIX в.

немецкий философ Людвиг Нуаре выдвинул рабочую теорию

происхождения языка, или теорию трудовых выкриков.

• Л. Нуаре: «мышление и действие были первоначально неразрывны»,

прежде чем люди научились изготовлять орудия труда, они в течение

продолжительного времени испробовали на разных объектах действие

различных естественных предметов.

• Теория добавила социальный аспект.

• Трудовые выкрики во время совместной работы становились

символами трудовых процессов, протоязык был набором глагольных

корней.

18. Деятельностная теория

- Трудовая теория.• Ф. Энгельс «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека».

• Выготский Л.С., Лурия А.Р. – культурно-историческая психология.

• «Язык примитивного человека есть двойной язык: с одной стороны,

язык слов, с другой – язык жестов». Один язык объясняет другой, один

влияет на другой.

Знак проходит 3 стадии развития:

1. имя собственное, указывающее на индивидуальный предмет;

2. родовое имя комплекса или группы предметов;

3. абстрактное имя понятия.

19. Язык животных

1. Язык животных врожденный. Учиться ему животным не приходится.Человек будет немым без социализации.

2. Животные пользуются языком не преднамеренно. Сигналы выражают их

эмоциональное состояние и не предназначены для своих сотоварищей. Гусак

не сообщает об опасности, а криком заражает стаю своим испугом. (спорно)

3. Коммуникация животных однонаправленная. Диалоги возможны, но редки.

Обычно это два самостоятельных монолога, произносимых одновременно.

4. Между сигналами животных нет четких границ, их значение зависит от

ситуации, в которой они воспроизведены. В среднем у животных примерно 60

сигналов.

5. В коммуникации животных невозможна информация не о себе. Они не

могут рассказать о прошлом или будущем.

20. Специфика человеческого языка

• Человек говорит по собственной воле.• Разная реакция на сигнал: у животных – сразу действие, у человека – начало

интерпретации, а она различна у всех.

• Животные не связаны индивидуальным опытом, рассудочной

деятельностью, животное не делится своим опытом. (Самка-мать, спасшая

своего ребёнка от обезьяны-каннибалки, не могла рассказать об этом

другим самкам, она только выказывала сильное возбуждение при встрече с

ней. Хотя обученные обезьяны подходят и к этому).

• Уникально обилие слов. Даже минимальный запас человека насчитывает

многие тысячи единиц, а словарь даже самых талантливых антропоидов

исчисляется несколькими сотнями знаков.

• Уникально наличие иерархических связей в структуре предложения,

информации о сочетаемости слов, встроенная в значение слов.

21. Физиологическая эволюция

• опускание гортани (возможности для речи), длина ротовойполости должна быть равна длине глотки (это позволяет

произносить гласные).

• механизмы нервной системы, управляющие мышцами языка.

• тонкий контроль дыхания (модулирование подачи воздуха), что

позволяет строить многосложные высказывания.

• развитые теменные и лобные отделы головного мозга.

• наличие зеркальных нейронов. Поведенческое подражание,

способствующее звуковому подражанию. Есть уже у обезьян.

Обнаружил Джакомо Риццолатти в 1990-е гг.

22. Способности, необходимые для функционирования языка

• подражание;• составлять и доводить до автоматизма поведенческие программы (система

усваивается без анализа, что обеспечивает быстроту, лёгкость,

бесперебойность её выполнения);

• способность делать действия стандартным образом (лишь отдельные

элементы у обезьян);

• способность чувствовать ритм, действовать ритмично (обезьян невозможно

научить маршировать, топать ногами, бить в ладоши).

• «Теория ума» имеется уже у шимпанзе - способность к пониманию

ментального состояния другой особи: вступающий в коммуникацию имеет

представление о ментальном состоянии собеседника и может захотеть это

ментальное состояние изменить, проконтролировать, произошло ли это

изменение. Возможно при наличии зеркальных нейронов.

23. Зачем нужен язык

1. Когнитивная функция• Американский лингвист Ноам Хомский считает (теории

внезапного появления языка, случайная мутация), он нужен для

обеспечения мышления. Но для этого не нужны фонетика,

подогнанная к особенностям гортани, порядок слов, падежи,

согласование, т.е всё что предполагает кодирование информации

в линейном сигнале. Тем более, что язык не формируется у

детей, лишённых языка.

2. Аккумулятивная (накопительная) — накопление и сохранение

знания

24. 3. Коммуникативная функция

Коммуникативная (функция общения) — использование языка для передачиинформации

1. Индивидоцентированные модели:

• Язык нужен, чтобы манипулировать другими, повысить собственный статус,

эффективно обманывать других ради собственной выгоды (борьба за

существование как бесконечная конкуренция).

2. Социоцентрированные модели:

• Язык должен организовать жизнь социума в целом, будучи средством групповых

взаимодействий.

• Групповой отбор поощряет умение особей идти на компромиссы, разнообразие

особей, которые могли бы найти своё место в социальной структуре, уменьшая

остроту конкурентной борьбы.

• Социальная природа подтверждается и фактом, что социальная стимуляция играет

важную роль в освоении языка. Дети-аутисты усваивают язык хуже.

25. 4. Социальная функция языка

• НО многие социальные навыки могут существовать и без языка.• Обезьяны умеют поддерживать стабильность группы, мириться,

мирить, поддерживать отношения с родственниками и помогать

им, дружить с неродственными особями, создавать

иерархические структуры, добиваться определённого соц.

статуса, заботиться о кормящих матерях и детёнышах.

• К тому же информацию мы можем получать невербальными

способами.

• Поэтому только социальная функция языка не может быть

движущей силой глоттогенеза.

26. Как сложился язык?

• Представляется, что первоначальная коммуникация быламультимодальной (одновременное взаимодействие различных

семиотических систем).

• Когда объём активности приматов возрос (делали орудия труда),

сочетание обычной и коммуникативной деятельности стало

затруднено, сигнал из отделов коры мозга стал более

предпочтительным, и стал подаваться не только на руки, но и на

органы звукопроизводства.

• Параллельно идёт развитие отделов мозга.

27. Эволюция развития речи у детей

1. 2-3 месяца - гуление. Издает нежные звуки, когда доволен и сыт2. 5-7 мес. Лепет - звуки, пробует их сочетать, устанавливает соответствие между

звучанием и артикуляцией, усваивает интонационные контуры высказываний,

характерные для речи взрослых - просьбы, отказа, утвердительного ответа.

3. В конце 1 - начале 2 года жизни - говорит отдельные слова, которые обозначают

ситуацию целиком, ребёнок выражает свою эмоциональную реакцию, а не

описывает ситуацию.

4. 1,5 - выражения из двух слов, лавинообразное наращивание активного словарного

запаса (новое слово в каждые два часа), это перевод слов из пассива в актив. Это речь

без грамматики, на основе только лексики.

5. 2,5-3 года овладение основами грамматики, что позволяет строить предложения.

Пп.1-4 есть и у антропоидов, если ими занимаются, даже есть полные предложения.

28. Эволюция развития речи у детей

6. Конец дошкольного возраста - 6 лет - отшлифовка грамматики,овладение трудностями фонетики и словообразования,

синтаксическими конструкциями.

7. К началу школьного возраста дети овладевают частицами - хотя,

конечно, всё-таки. Происходит использование языка для получения

знаний о мире, возраст почемучек. У животных этого нет. Ребенок

выражает свои мысли при помощи языка, при этом говорит сам с собой,

как если бы громко думал.

8. В 9-10 лет дети способны понять, что известно собеседнику, а что нет,

учитывают это в своих рассказах. Овладевают словами, помогающими

организовать время в повествовании - раньше, сначала, пока, как

только.

29. Эволюция развития речи у детей

9. Появляются различные стили речи, использование непрямыхвыражений, выбираются языковые средства в соответствии с

ситуацией и собеседником. Умеют аргументировать свои идеи,

выражать точно мысли, ёмко и красиво говорить, строить

поведение на основе слов окружающих, делаю выводы из

полученной информации.

10. Он овладевает всем набором правил коммуникации общается, сообщает друзьям и близким то, что им было бы

интересно, реагирует на коммуникацию с ним - стремится

понимать говорящего, разделять его чувства, принимать

предложенную информацию и т.д.

30. Что есть только у человека

1. Издавать членораздельно звучащую речь. Приматы этого не могут, хотяспособны её понимать. Бонобо Канзи понимал английскую речь, мог

выполнить 600 команд. Девочка 2 лет правильно отреагировала на 64 %

команд, Канзи на 81%, ему было 8 лет.

2. Грамматика. Она есть только у людей! У животных слова.

3. Устойчиво воспроизводимые единицы, бОльшие, чем слово (пословицы,

поговорки, фразеологизмы)

4. Разные цели речи - просьба, вопрос, приказ. Есть средства для выражения

этих различий (порядок слов, разная интонация и т.п.)

5. Намёки, иносказания, эвфемизмы. Разные стили речи.

6. 2 формы - диалог и монолог существует только у людей.

7. Особые приёмы для того, чтобы ввести нового персонажа, соблюсти

последовательность, пересказать.

31. Канзи

• самец карликового шимпанзе (бонобо),задействованный в нескольких исследованиях по

обучению обезьян языку. 43 года.

• Канзи демонстрирует передовые языковые

способности.

• Его называют обезьяньим гением, по интеллекту он

сравним с двух-трёхлетним ребёнком.

• Канзи сумел пройти игру Minecraft, используя

тачскрин.

• Общается с помощью клавиатуры с лексиграммами,

изучил кое-что из американского языка жестов,

пытается артикулировать (но голосовой аппарат

слишком отличается от человеческого)

• https://youtu.be/QMZUNq2GEWo?si=J5iWIk_inhQXzL1q

32. Все гипотезы в той или иной мере справедливы

1. жесты как носители коммуникации предшествовали звукам.2. звукоподражания предшествовали знакам-символам.

3. возникновению языка способствовало прямохождение.

4. развитие языка связано с социальностью, объединением речи и

мышления.

5. эволюция языка заключалась не в преобразовании звуковой

сигнализации из врождённой в управляемую, а в формировании

новой системы управления звуком при сохранении старой системы

на периферии коммуникативной сферы.

33. Бесконечное количество знаков

Ключевым моментом возникновения языка является превращениекоммуникативной системы в достраиваемую:

- количество знаков становится потенциально бесконечным,

- позволяет коммуникативной системе обзавестись всеми теми

характеристиками, которые составляют уникальность

человеческого языка.

• Результаты современных исследований глоттогенеза позволяют

судить о новой складывающейся многоступенчатой парадигме.

• Обзор современных исследований: Светлана Бурлак

«Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы»

Биология

Биология