Похожие презентации:

Экзогенные процессы (лекция 5)

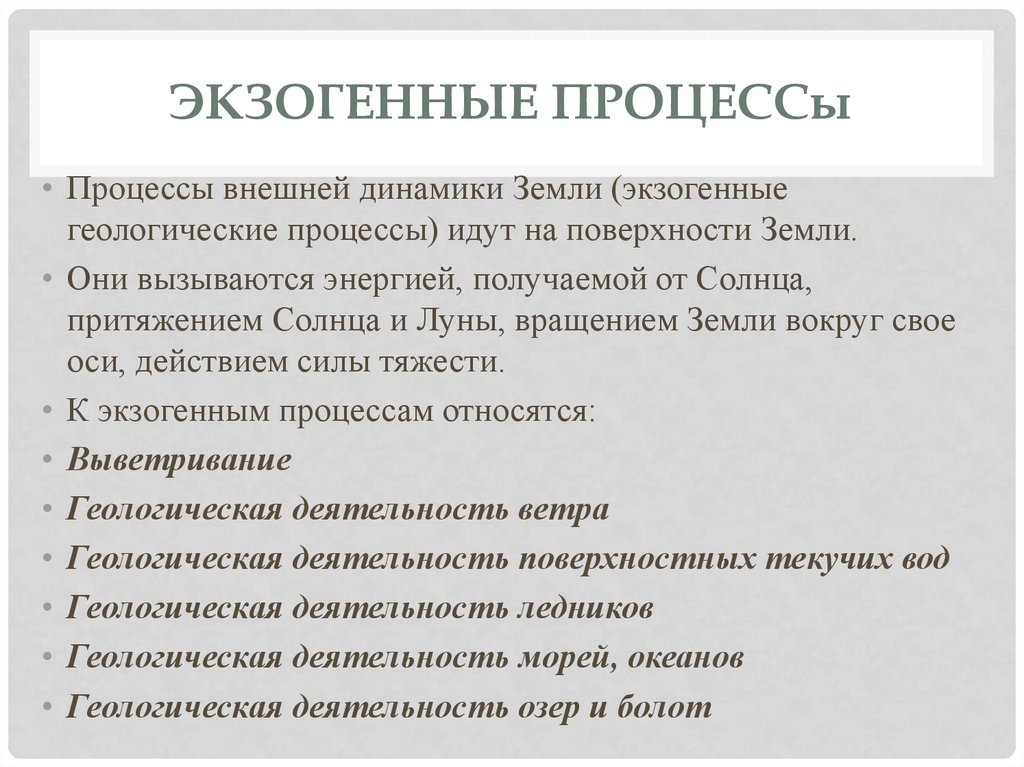

1. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССы

• Процессы внешней динамики Земли (экзогенныегеологические процессы) идут на поверхности Земли.

• Они вызываются энергией, получаемой от Солнца,

притяжением Солнца и Луны, вращением Земли вокруг свое

оси, действием силы тяжести.

• К экзогенным процессам относятся:

• Выветривание

• Геологическая деятельность ветра

• Геологическая деятельность поверхностных текучих вод

• Геологическая деятельность ледников

• Геологическая деятельность морей, океанов

• Геологическая деятельность озер и болот

2. Выветривание

• Это сумма процессов преобразования горных пород ислагающих их минералов на поверхности суши под влиянием

факторов и условий географической среды.

• Выветривание – это не результат деятельности

ветра!

• Выветривание - единый процесс, который включает

частные процессы — физические, химические и

биологические, проявляющиеся в тесной связи и

взаимодействии.

• Синоним (по академику Ферсману) – гипергенез

• Выветривание – это разрушение горных пород, которые вышли на

поверхность Земли.

3.

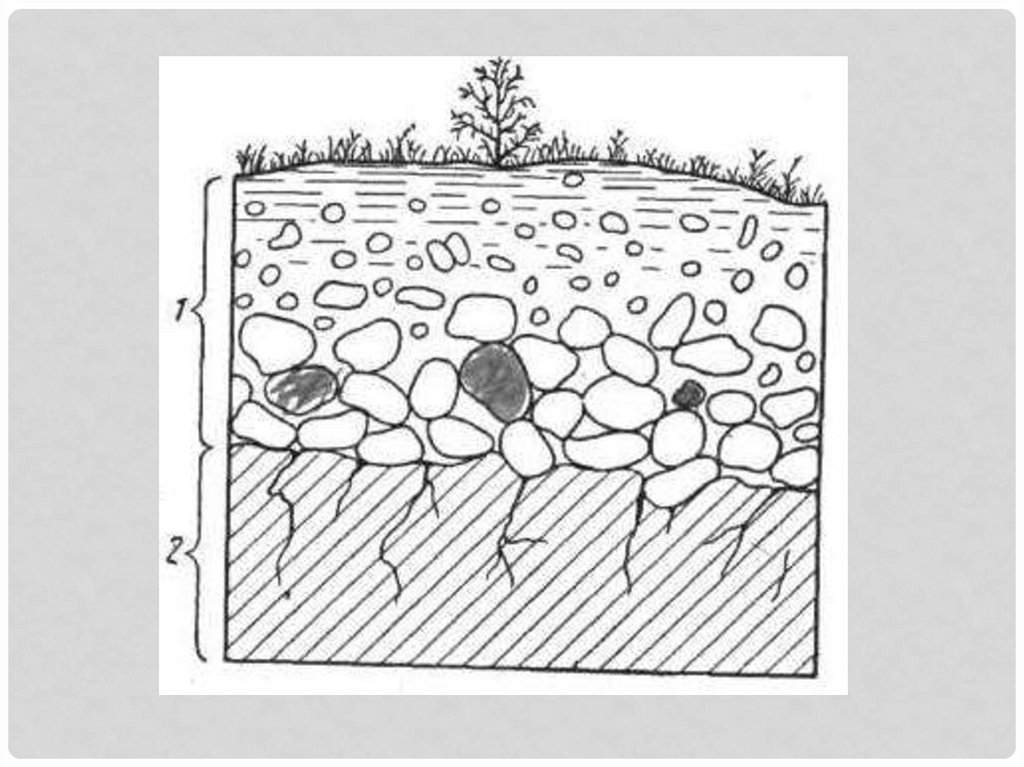

• Продукты выветривания горных пород называютсяэлювием, или корой выветривания.

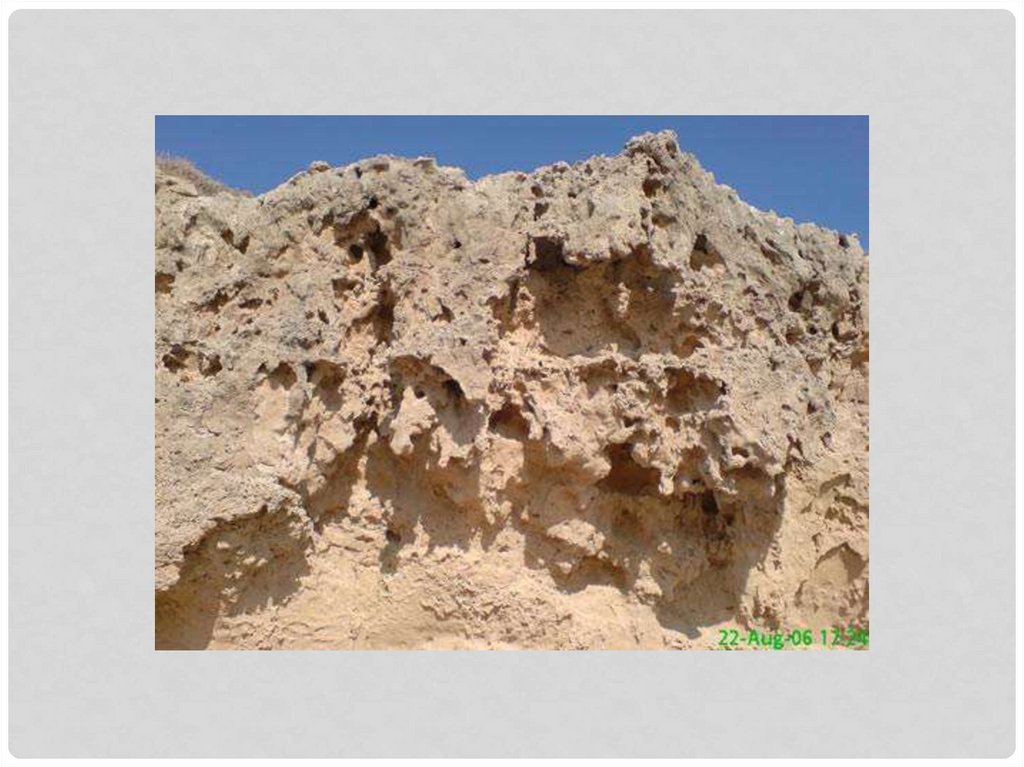

• Выветриванию подвергаются не только природные горные породы и

минералы, но и искусственные строительные материалы – стены и

фундаменты зданий, подземные и наземные строительные

конструкции, коммуникации, трубопроводы и т. д. (пример, Египетские

пирамиды).

4.

• Глубина воздействия поверхностных агентов зависит отсостава и строения пород.

• В плотных скальных породах процесс выветривания идет

лишь с поверхности, в пористых и трещиноватых грунтах

глубина выветривания больше, до 5-10 м.

• Инженерная деятельность человека способствует

проникновению агентов выветривания в толщу пород

(отрывка котлованов, проходка тоннелей, шахт).

• Процессы выветривания дробят и разрушают горные

породы, изменяют их химико-минералогический состав,

ухудшают строительные свойства грунтов.

• Первичная монолитная порода превращается в рыхлое

образование (элювий).

5.

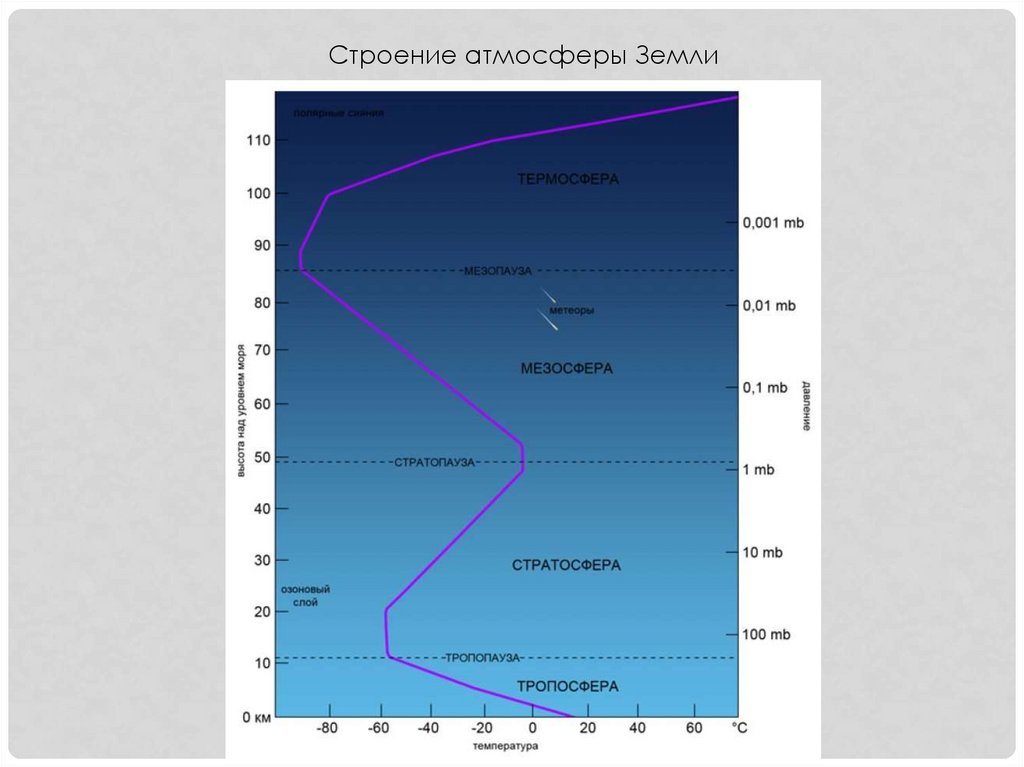

• Наиболее активно процессы выветривания наблюдаются вверхней части земной коры, на контакте с атмосферой.

• Атмосфера – это не только газы, но и атмосферная влага в

виде дождя, снега, льда, и колебания температуры.

• С глубиной интенсивность выветривания ослабевает.

6.

Строение атмосферы Земли7. Виды выветривания:

• В зависимости от характера агентов выветриваниявыделяют:

• физическое (механическое),

• химическое и

• биологическое (органическое).

8.

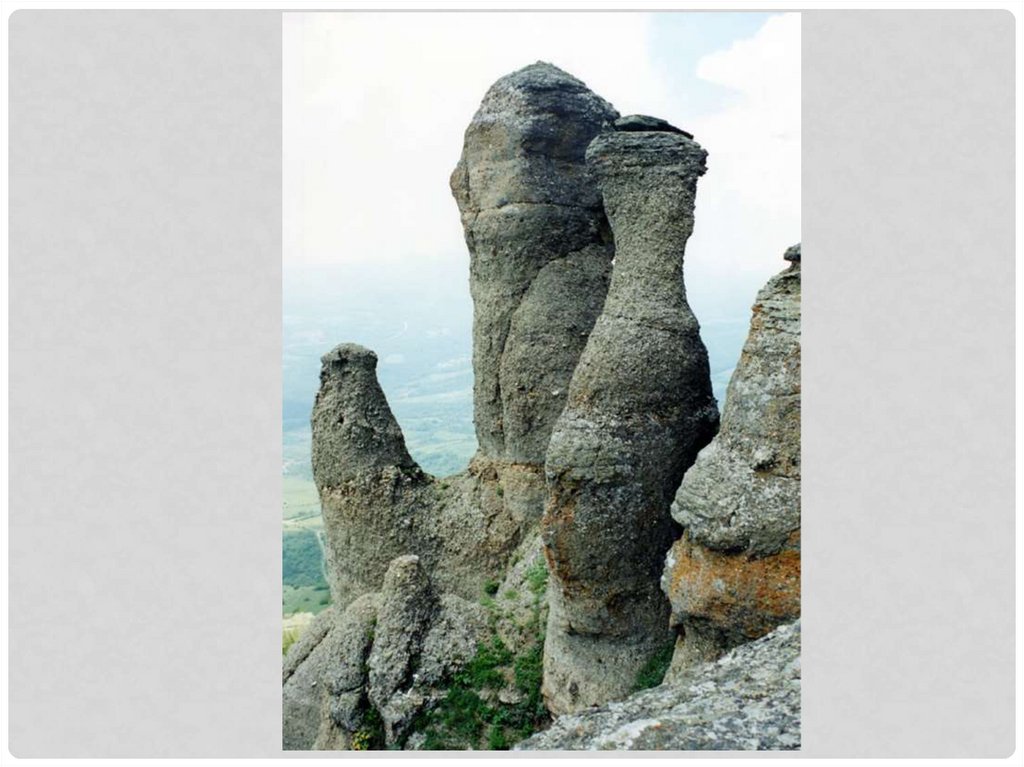

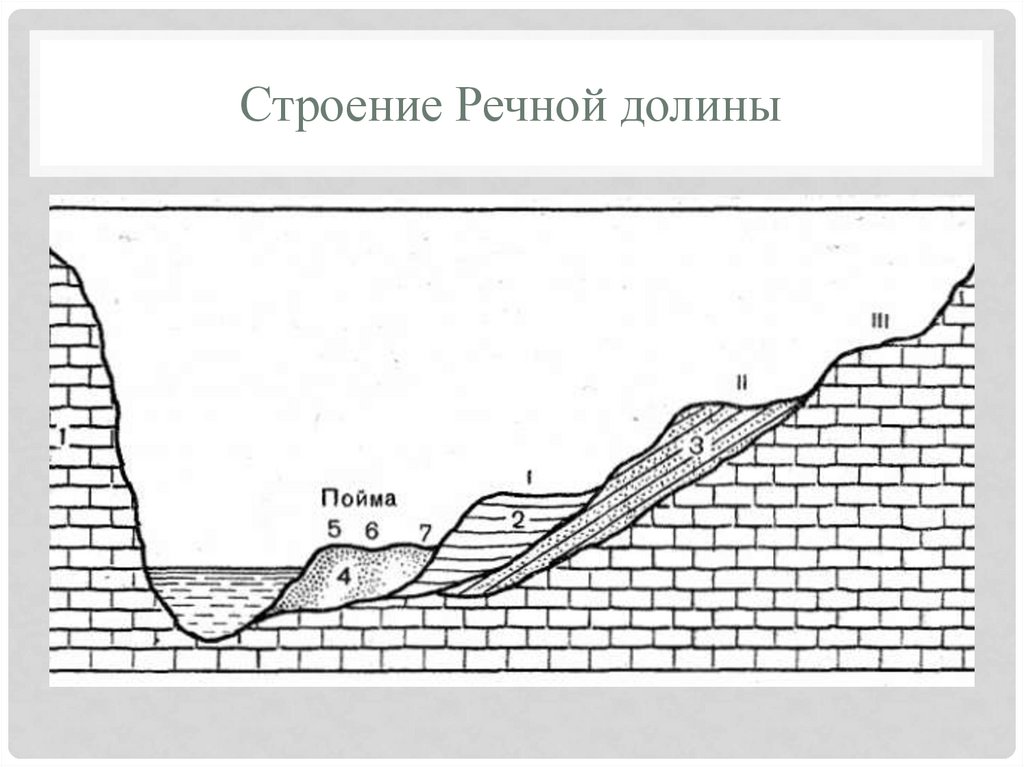

9. Физическое выветривание

• – это механическое разрушение (распад) горных пород безизменения их минералогического состава.

• 1. Температурное

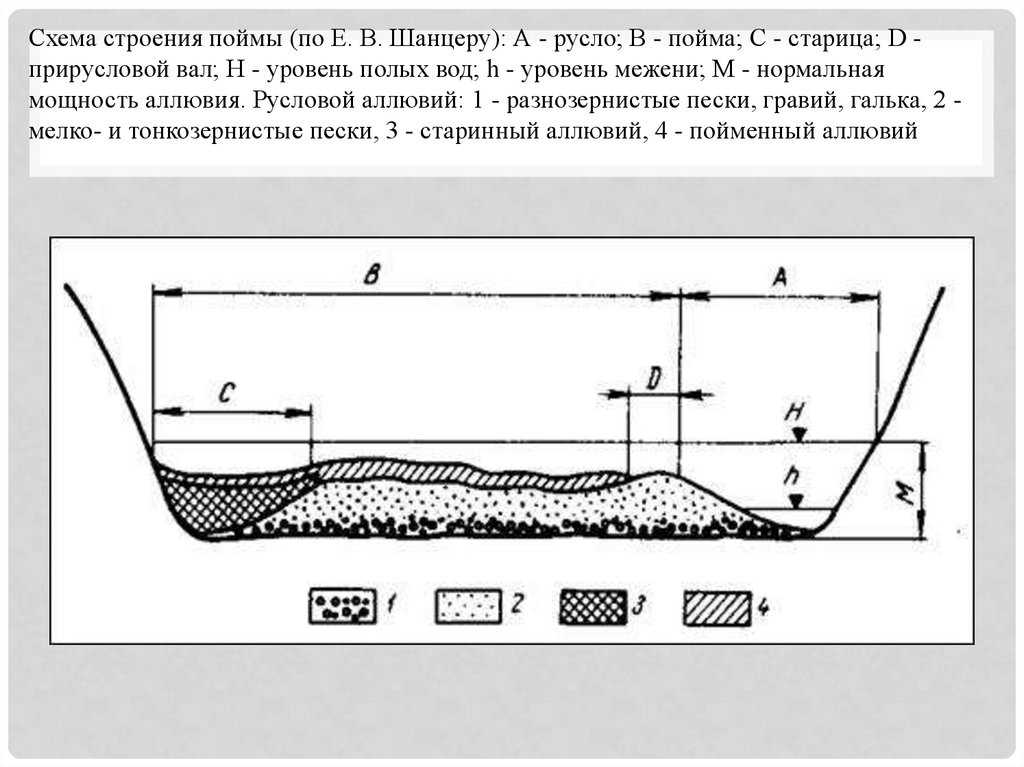

• 2. Механическое

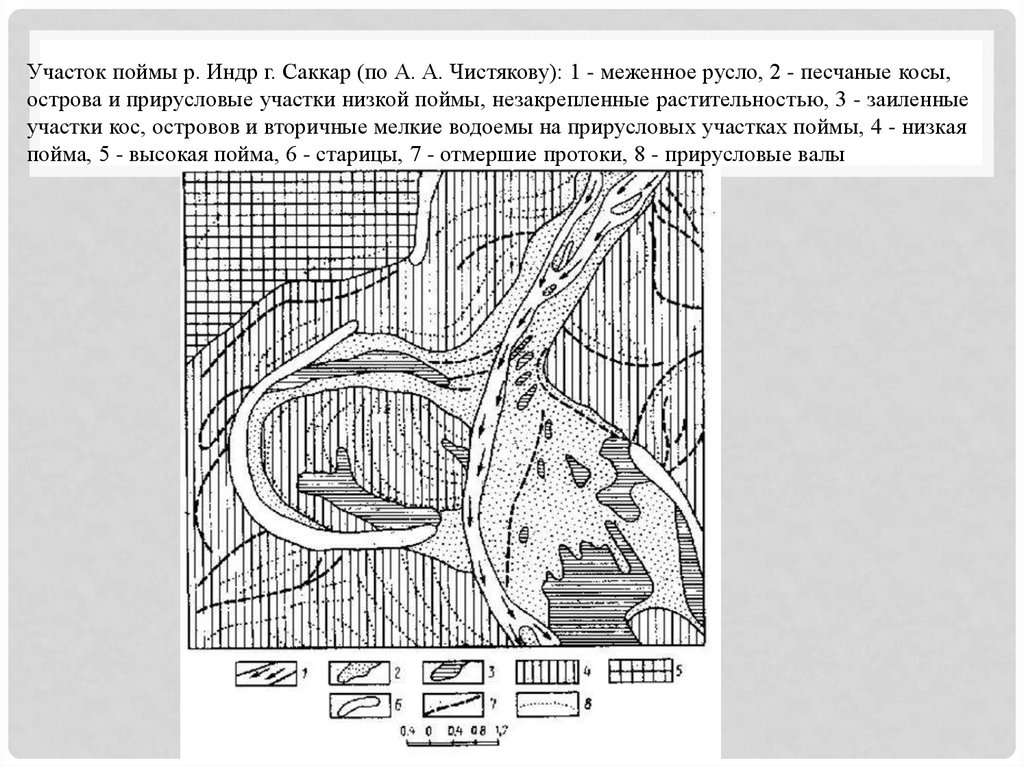

• 3. Морозобойное

• 4. Рост кристаллов

10.

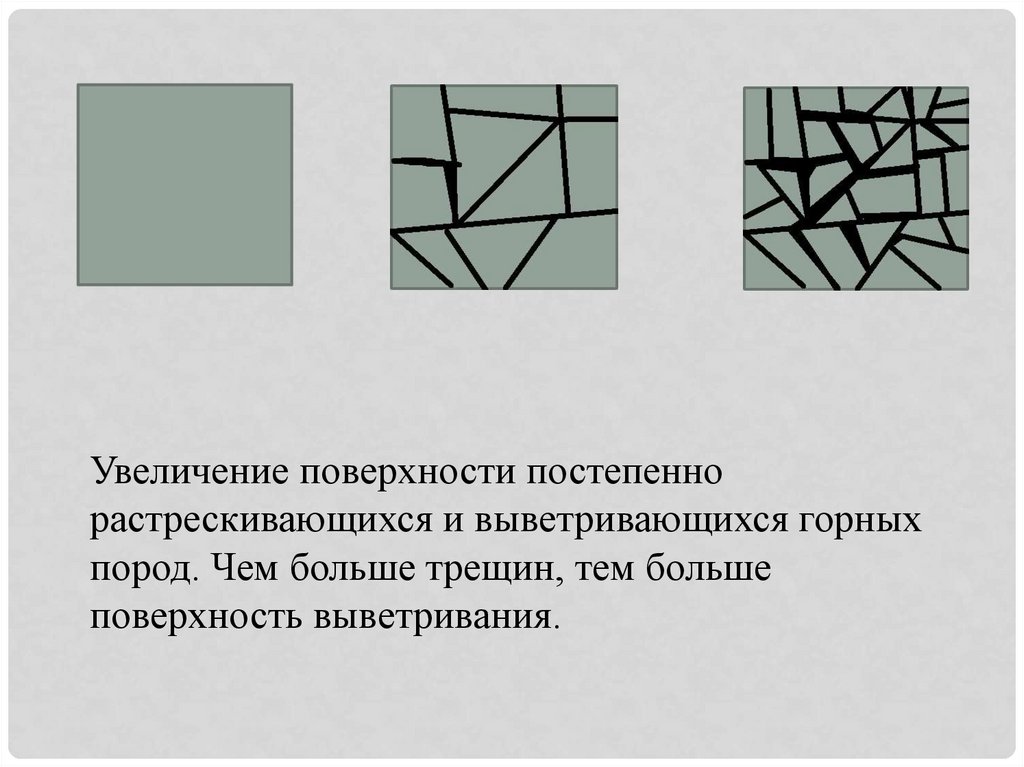

Увеличение поверхности постепеннорастрескивающихся и выветривающихся горных

пород. Чем больше трещин, тем больше

поверхность выветривания.

11.

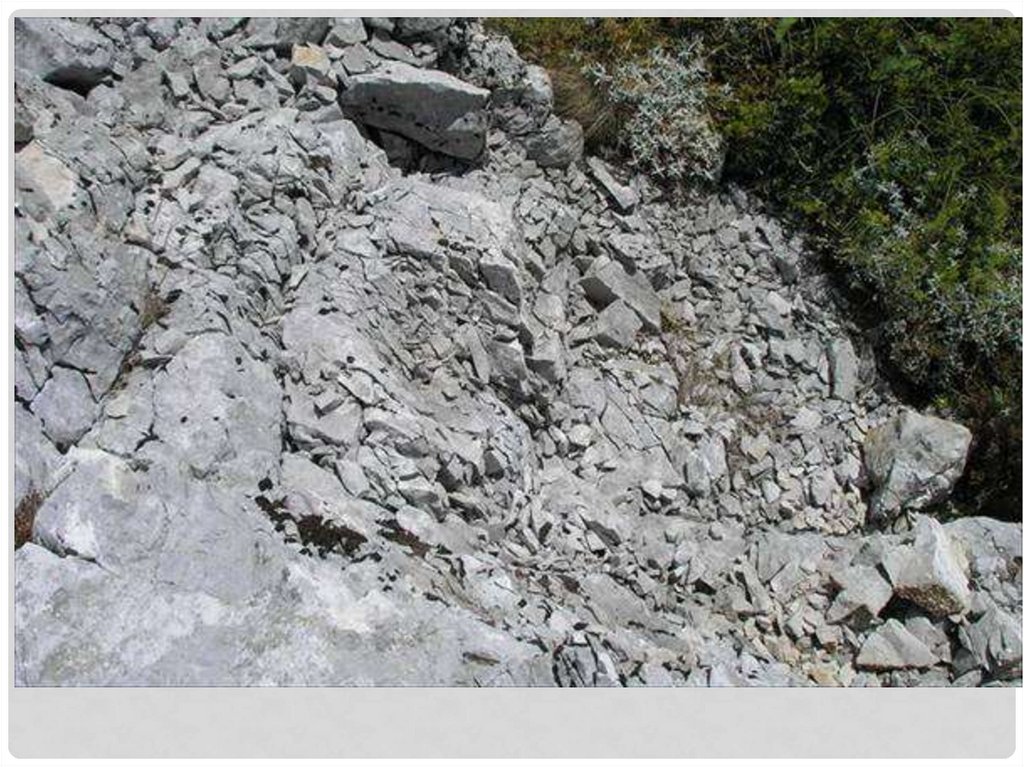

• В результате этих воздействий монолитная породапревращается в рыхлую массу обломков, глыб, щебень,

гравий, песок, т.е. в сыпучий материал.

• Термическое выветривание связано с неодинаковым

температурным расширением различных минералов.

• Например, гранит состоит из кварца, полевого шпата и слюды,

которые имеют: αкв=1,4·10-4см/10 см > αп.шп. = 0,8·10-4см/10см, т.е.

различие почти в 2 раза. Оно усиливается и тем, что темные минералы

- роговая обманка, биотит, авгит и другие нагреваются сильнее.

12.

• В результате различного температурного расширения впороде возникают внутренние напряжения, которые

ослабляют связи в первую очередь на границе зерен.

• Поэтому крупнозернистые породы разрушаются быстрее

мелкозернистых.

• Даже в однородной (мономинеральной) породе из-за

разного нагрева поверхности и внутри массива возникает

градиент температур и внутренние температурные

напряжения. Сохранению температур и напряжений

способствует низкая теплопроводность минералов.

• Суточные колебания температур изо дня в день

расшатывают зерна минералов в монолитной породе, в

результате порода превращается в «рухляк».

13.

14.

• Замерзание воды при переходе ее в лед происходит сувеличением объема на 10 % и повышением давления в

замкнутом объеме до Р=2400 кгс/см2 (чугунная бомба

разрывается при замерзании воды).

• Процесс разрушения горных пород замерзающей водой

(льдом) называется «морозным выветриванием».

15.

• Увлажнение и высыхание горных пород даже приположительных температурах также вызывает их

разрушение.

• К физическому (механическому) выветриванию относится и

воздействие ветра, особенно с песком, который как наждак

обрабатывает поверхность откосов, выступы горных пород,

а заодно и стены домов.

16.

• Районы интенсивного физического выветривания –области с резко континентальным климатом, где большой

перепад суточных и сезонных температур.

• Например – холодные северные районы (Якутия, Бурятия)

и жаркие пустыни и полупустыни (восточные районы

Ставрополья, Калмыкия).

• Механизм выветривания в этих областях различный: в

холодных районах большую роль играет замерзание воды,

а в жарких – колебание температуры.

17.

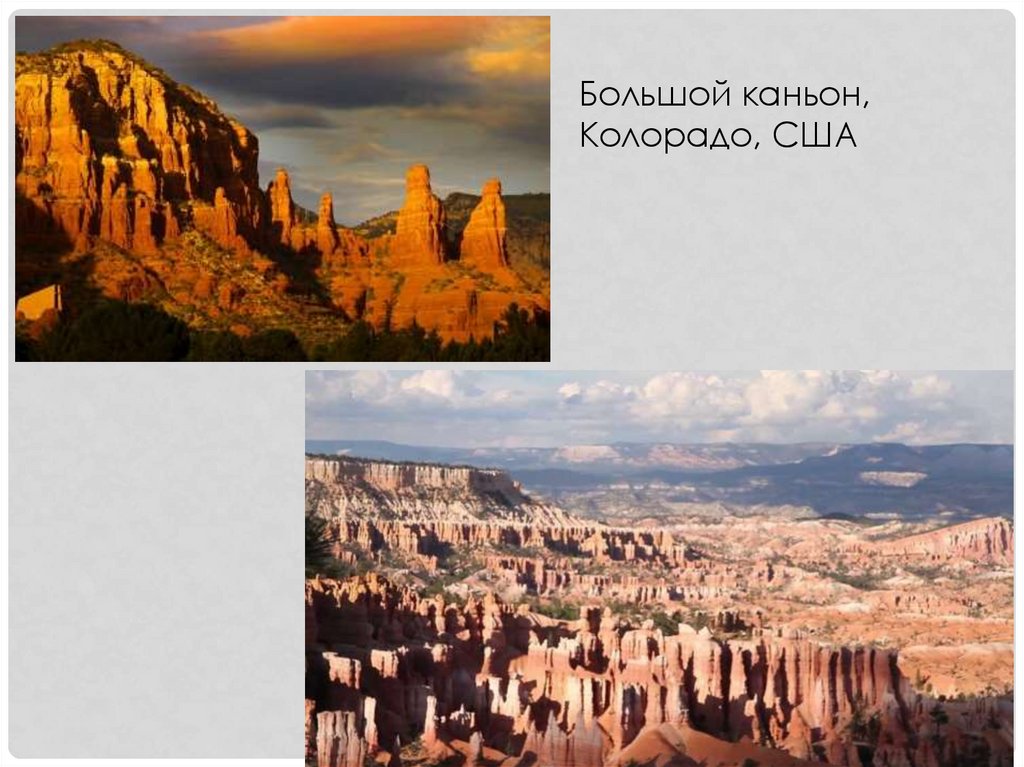

Большой каньон,Колорадо, США

18.

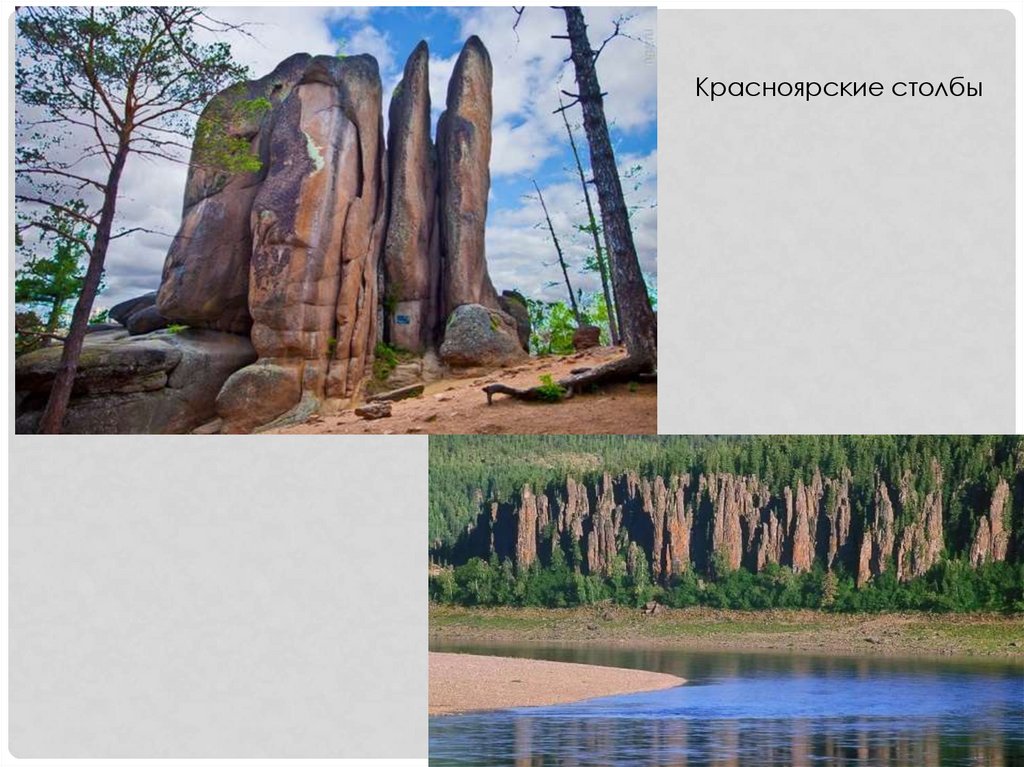

Красноярские столбы19.

20.

Коллювий (Хибины)21. Химическое выветривание

• протекает в виде реакций с водой и растворенными в нейвеществами.

• Вода в природе никогда не бывает химически чистой и всегда

содержит растворенные вещества: О, СО2, органические кислоты,

соли – хлориды, сульфаты, нитраты.

• Вода – универсальный растворитель, т.к. у нее самая большая

диэлектрическая постоянная.

• Различают следующие процессы химического выветривания:

• растворение солей;

• гидратацию, т.е. присоединение воды, часто с увеличением

объема (переход ангидрита в гипс сопровождается увеличение

объема до 50-60 %);

• окисление (наиболее интенсивно идет выше уровня грунтовых

вод, т.е. в зоне аэрации. Окислению подвергаются сульфиды,

силикаты, органические соединения и др.)

22.

• Скорость химического выветривания зависит от климата.Чем выше температура и влажность, тем интенсивнее

выветривание.

• Известно, что скорость химических реакций при повышении

температуры на 100С увеличивается в 2-2,5 раза.

• По устойчивости к выветриванию различают три типа

минералов:

• высокоустойчивые (кварц, мусковит, лимонит, корунд),

• среднеустойчивые (ортоклаз, биотит, апатит),

• неустойчивые (плагиоклаз, пирит, роговая обманка,

кальцит).

23. Биологическое (органическое) выветривание

• протекает под воздействием живых организмов –микроорганизмов (микробов) и макроорганизмов (черви,

жуки, личинки, кроты, суслики), включая растения –

высшие и низшие (лишайники, мхи, древесная

растительность).

24.

• Микроорганизмы имеют на Земле исключительноераспространение.

• Нет участков суши, где бы не было микробов – вершины

гор, глубокие океанические впадины, Арктические области,

пески Сахары … всюду в 1 г горной породы можно найти

тысячи микробов, а в 1 г почвы > млрд. микробов.

• Микробы – «пионеры» жизни.

• Они живут и осваивают целинные «безжизненные»

пространства.

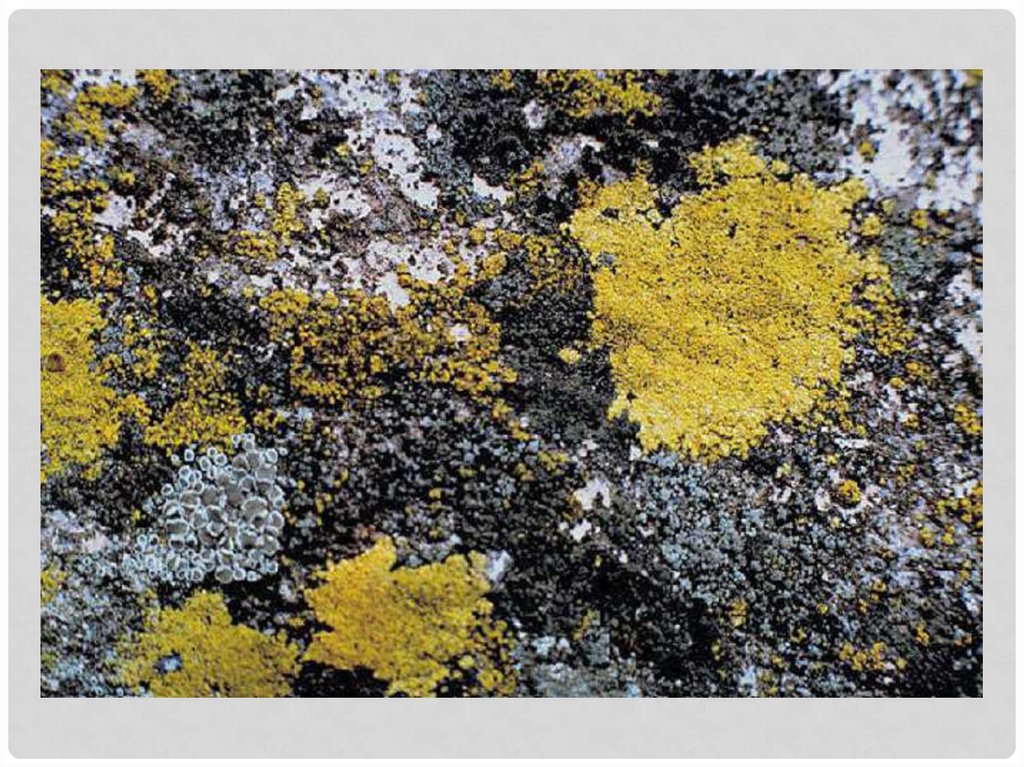

• За ними поселяются простейшие – водоросли, лишайники,

инфузории, и уже потом – высшие растения.

25.

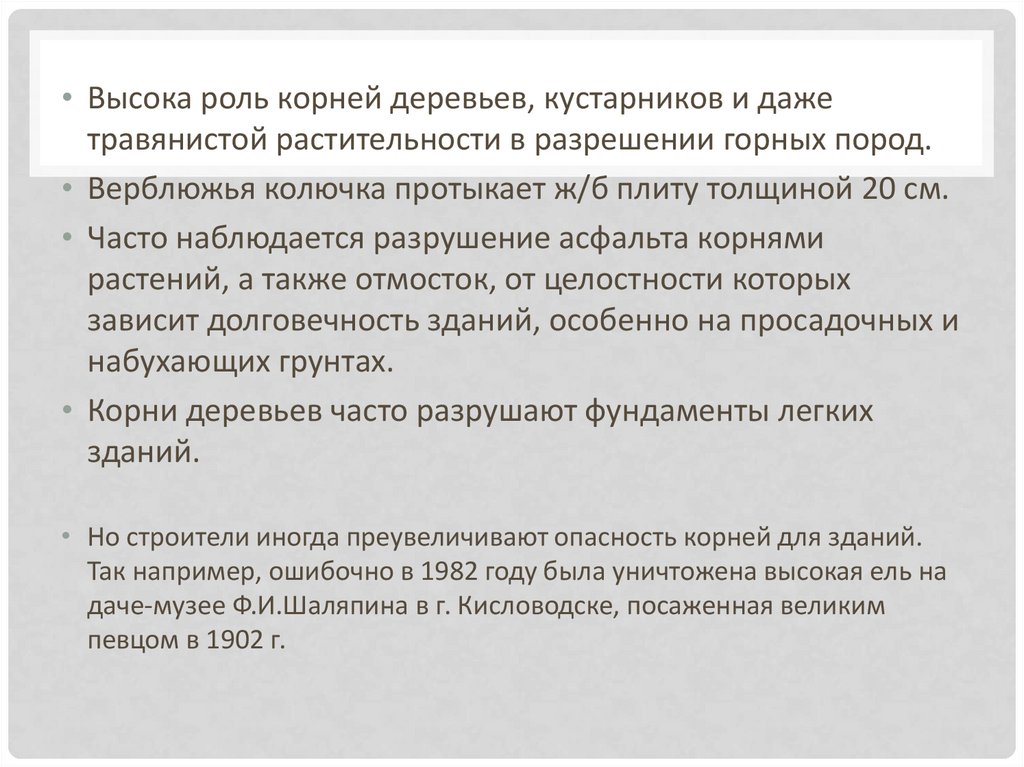

• Микробы, как и все живые организмы, поглощают и выделяютвещества, участвуют в разложении крепких пород (например,

полевых шпатов).

• Лишайники и мхи выделяют органические кислоты, которые

растворяют горные породы.

• Дождевой червь за сутки перерабатывает кг земли.

• Ч.Дарвин посчитал, что почвенный слой не раз прошел через

тело дождевых червей.

• Корни растений выделяют вещества кислого и щелочного

состава.

26.

• В природе химическое и биологическое выветриваниеидут вместе - это называют биохимическим

выветриванием.

• Наиболее ярким примером биохимического выветривания

являются почвы.

• Этот тонкий (0,2-2,0 м) слой на поверхности Земли

обеспечивает жизнь растительному и животному миру и

человеку.

27.

• Высока роль корней деревьев, кустарников и дажетравянистой растительности в разрешении горных пород.

• Верблюжья колючка протыкает ж/б плиту толщиной 20 см.

• Часто наблюдается разрушение асфальта корнями

растений, а также отмосток, от целостности которых

зависит долговечность зданий, особенно на просадочных и

набухающих грунтах.

• Корни деревьев часто разрушают фундаменты легких

зданий.

• Но строители иногда преувеличивают опасность корней для зданий.

Так например, ошибочно в 1982 году была уничтожена высокая ель на

даче-музее Ф.И.Шаляпина в г. Кисловодске, посаженная великим

певцом в 1902 г.

28.

29.

30. Оценка выветривания по СНиП и борьба с выветриванием

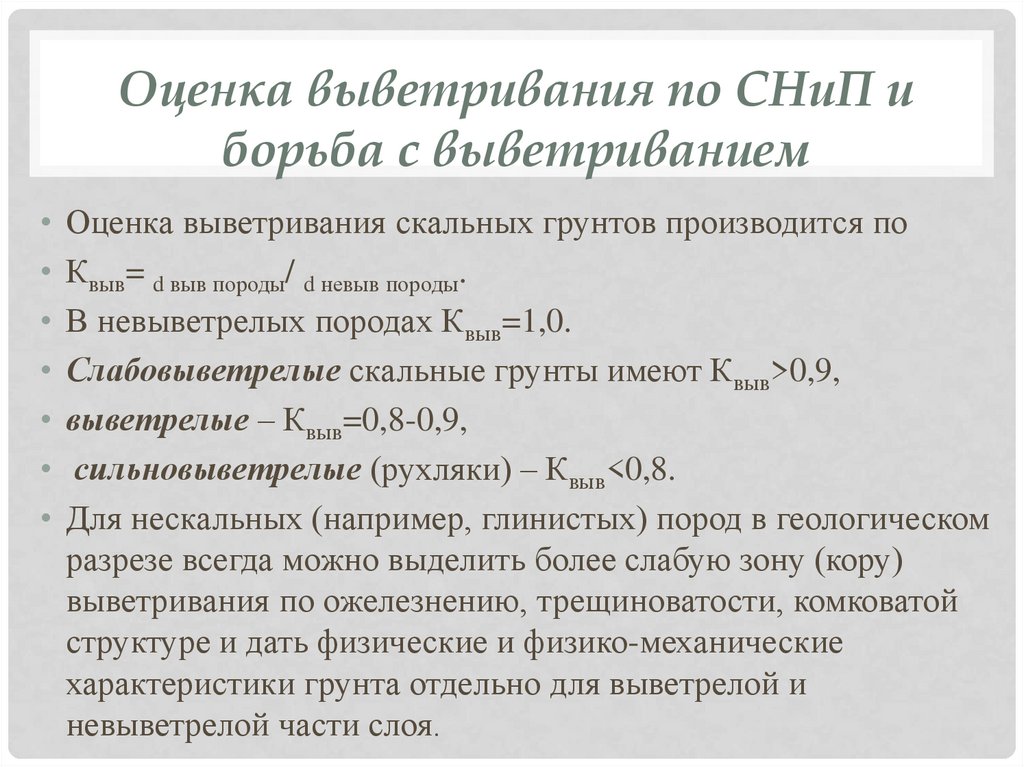

• Оценка выветривания скальных грунтов производится по• Квыв= d выв породы/ d невыв породы.

• В невыветрелых породах Квыв=1,0.

• Слабовыветрелые скальные грунты имеют Квыв>0,9,

• выветрелые – Квыв=0,8-0,9,

• сильновыветрелые (рухляки) – Квыв<0,8.

• Для нескальных (например, глинистых) пород в геологическом

разрезе всегда можно выделить более слабую зону (кору)

выветривания по ожелезнению, трещиноватости, комковатой

структуре и дать физические и физико-механические

характеристики грунта отдельно для выветрелой и

невыветрелой части слоя.

31. Борьба с выветриванием

• производится на стадии строительства и эксплуатацииобъекта.

• При проектировании фундаментов надо точно определить

зону слабых выветрелых грунтов.

• Фундаменты надо ставить на прочные, невыветрелые грунты.

• Распространенная ошибка изыскателей включать в один слой

(ИГЭ) разрушенную (выветрелую) часть массива и коренную

породу, а также не предупреждать в отчетах по изысканиям

проектировщика и строителя о легко выветриваемых грунтах,

чувствительных к поверхностным агентам (набуханию при

замачивании, морозному пучению при промерзании и т.д.).

32.

• Основная борьба должна вестись с главным агентомвыветривания – водой. Для этого возможны следующие

мероприятия:

• 1) планировка территории для отвода атмосферноливневых вод;

• 2) дренажи для отвода грунтовых вод;

• 3) гидроизоляция грунтов и подземных строительных

конструкций различными изолирующими материалами

(гудрон, цемент и пр.). Но лучшим материалом во многих

случаях может быть обычный местный суглинок. Из него

можно выполнить водонепроницаемое покрытие-экран,

вертикальную противофильтрационную завесу (ПФЗ),

«глиняный замок». Пески можно пропитать глинистой

суспензией (такую глинизацию песков выполнили при

строительстве Каракумского канала);

33.

• 4) недобор грунта до проектной отметки фундаментов,оставшийся «защитный» слой снимают непосредственно

перед устройством фундамента. Это особенно важно, если

котлованы оставляют на зиму, т.к. верхний слой грунта

промерзает, распучивается, набухает, т.е. выветривается,

теряет прочность.

• Агрессивное воздействие грунтовых вод и грунтов (выше

УГВ в зоне аэрации) на фундаменты и подземные

коммуникации исключают (нейтрализуют) применением

сульфатостойких цементов и гидроизоляцией их

поверхностей.

34. Геологическая деятельность ветра. Эоловые отложения.

• Ветром называется движение воздуха в горизонтальномнаправлении вследствие разности атмосферного давления,

которая возникает от неравномерного нагревания воздуха.

• Ветер – это могучая, чрезвычайно распространенная

планетарная сила.

• Скорость ветра, характеризующая его энергию, достигает

50-60 м/сек, или 200 км/час.

• При ураганах скорость достигает 650 км/ч, а в смерчах –

до 1200 км/ч, т.е. превышает звуковую (331,8 м/с=1194

км/ч).

35. Геологическая деятельность ветра

• Деятельность ветра на суше заключается в захватетвердых частиц горных пород и почв, переносе этих

частиц по воздуху, их осаждении и аккумуляции.

• Вовлечение твердых частиц в аэральную (воздушную)

миграцию зависит от многих причин, главные из

которых — скорость ветра, размер частиц и их

закрепленность в породе или почве, на которую

воздействует ветер. Дефляция - процесс выдувания и

развевания ветром твердых частиц почвы и рыхлых

отложений. Для развевания слабо закрепленных в

отложениях частиц главное значение имеет скорость

ветра.

36.

• Эол – бог ветра в древней Греции.• Поэтому процессы и отложения, связанные с

деятельностью ветра, называются эоловые.

• Пыльная буря – это песчано-пылевый поток шириной до

300-500 км со скоростью V=60 км/ч, который в сотни

тысяч (!) раз переносит больше обломочного материала,

чем река шириной 2-3 км при V=5-10 км/час.

• В пыльной буре по поверхности земли и выше (до 1-2 м)

движется щебень и грубый песок.

• Эоловые отложения: пески, лессы.

37. Эоловые формы рельефа

- Бархан- Дюна

- Дефляционная котловина

- Эоловая рябь

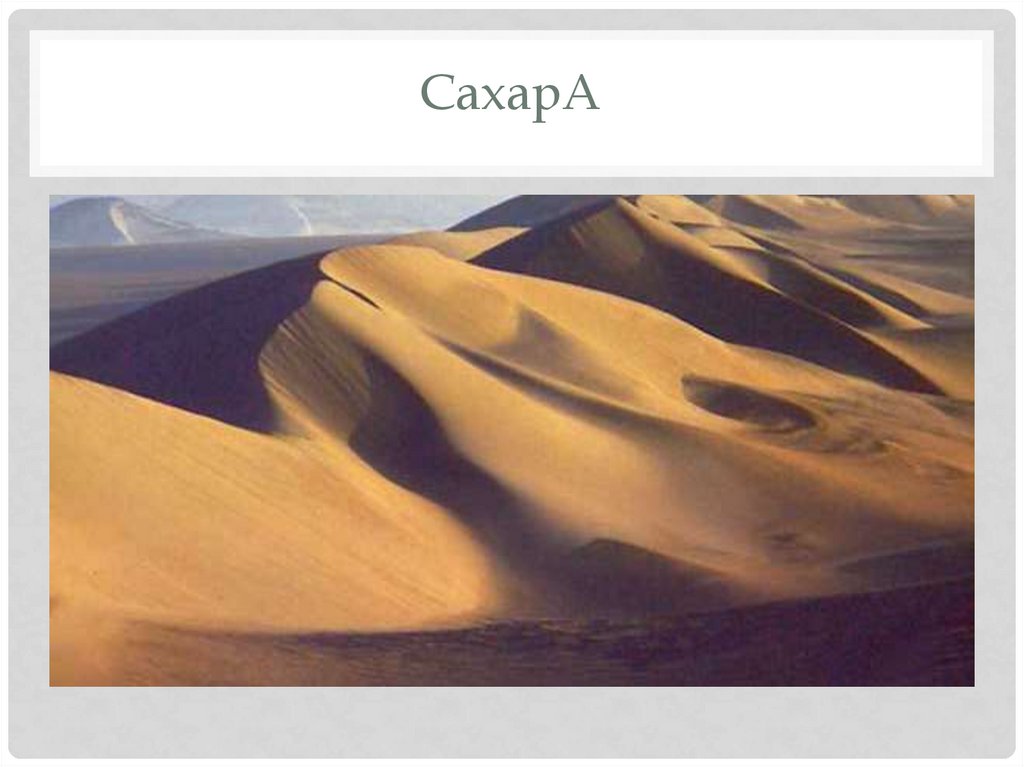

38. СахарА

39.

• Дюны – холмовидные накопления песка на побережьях рек, озер,морей высотой до 20-40 м возле какого-либо препятствия (здания,

неровности рельефа, кустарники). Дюны распространены на

Рижском взморье, на побережье Бискайского залива во Франции.

Их скорость движения изменяется от 1 до 20 м/год. Песчинки

перекатываются ветром с пологой стороны дюны на другую,

крутую часть с углом откоса α =30-33о. Растительность

задерживает края дюны. Дюны образуют цепь холмов.

• Барханы образуются в пустынях при преобладании ветра одного

направления. Это песчаные холмы серповидной формы. Их

поперечный разрез также асимметричный: наветренный склон

пологий – до 12о, подветренная часть – крутая – 30-40о. Высота

барханов достигает 60-70 м, а в Средней Азии и Сахаре – до 200 м,

ширина барханов – десятки и сотни метров. Барханные цепи

занимают сотни и тысячи км2 (пустыни Кара-Кум, Кызыл-Кум).

Скорость движения барханов - от 5-6 до 50-70 м/год, но были

случаи - несколько метров в сутки.

• Опасность подвижных песков состоит в том, что они заносят поля,

каналы, железные и автодороги, дома и целые селения (Франция,

Прибалтика, где в г.Лиепая дюна высотой 70 м накрыла селение).

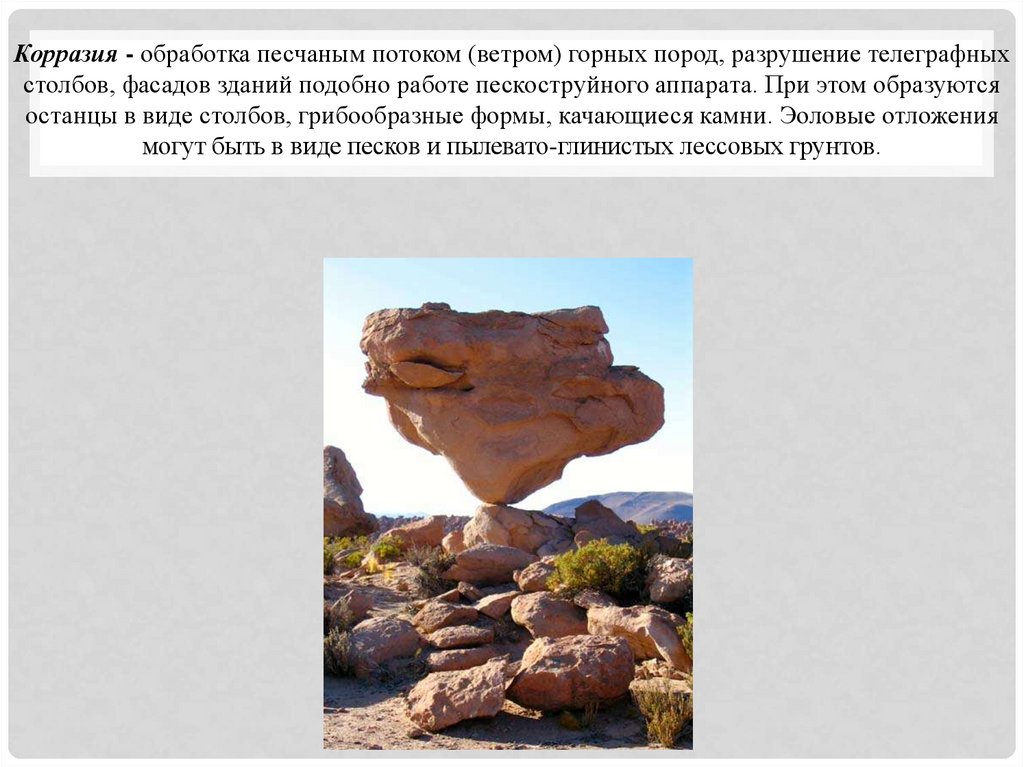

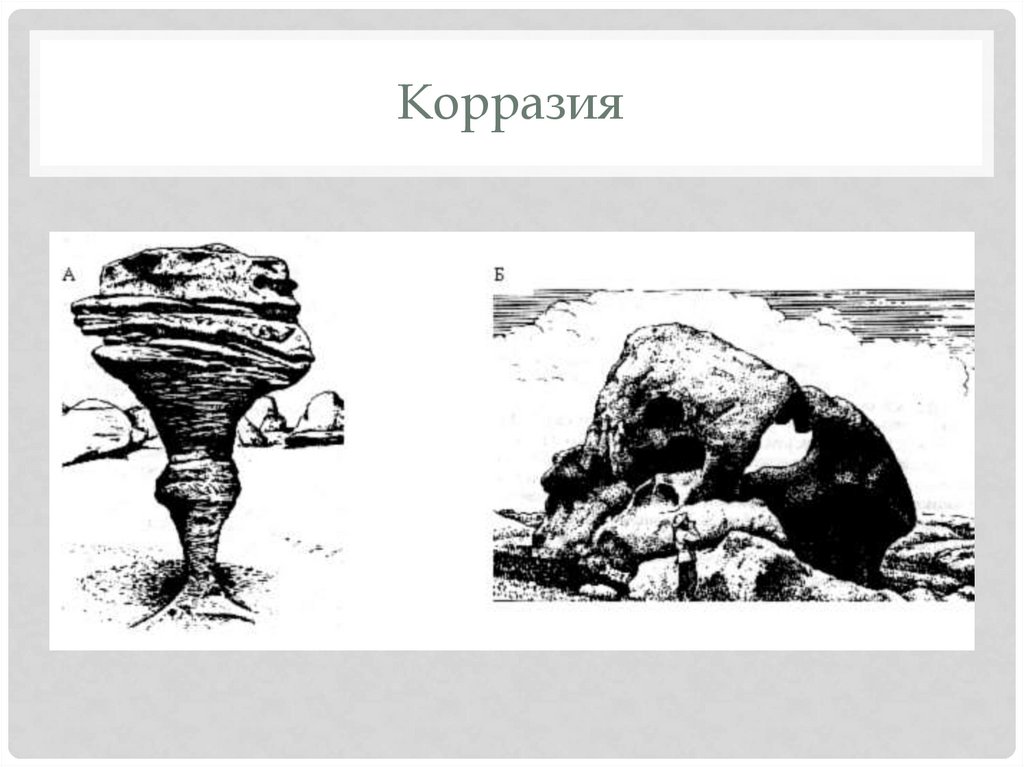

40. Корразия - обработка песчаным потоком (ветром) горных пород, разрушение телеграфных столбов, фасадов зданий подобно работе

пескоструйного аппарата. При этом образуютсяостанцы в виде столбов, грибообразные формы, качающиеся камни. Эоловые отложения

могут быть в виде песков и пылевато-глинистых лессовых грунтов.

41. Корразия

42. Борьба с подвижными песками:

• 1) посадка растительности и сохранение растительногопокрова, ограничение выпаса скота,

• 2) возведение щитов и заборов,

• 3) покрытие песков камышом, хворостом, соломой,

дерниной,

• 4) мелиорация (закрепление) песков силикатизацией,

битумизацией, глинистыми суспензиями.

• Второй тип эоловых отложений - лессовые породы. Их

характеристика дана при рассмотрении осадочных пород.

43. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод

• На поверхность суши Земли за год выпадает - 112 тыс. км3атмосферных осадков в виде дождя, снега и льда.

• Эти осадки распределяются на три части:

• 1) испарение,

• 2) инфильтрация в почву и горные породы, образуя подземные

воды и

• 3) временные потоки, которые стекают по склонам, а затем

сливаются вместе и образуют русловые потоки – ручьи и

реки.

44.

• Все поверхностные текучие воды могут бытьподразделены на две главные группы:

• временные текучие воды (к ним относятся

безрусловые

дождевые и талые потоки и временные русловые

потоки)

• постоянно действующие русловые потоки — реки.

• Процесс разрушения горных пород водными

потоками

• получил название эрозии.

• Различают три вида эрозии:

• плоскостная (или поверхностный смыв)

• боковая (разрушение боковых склонов ручья или

реки)

• донная (глубинная), проявляющаяся в углублении

45.

• При стекании вниз по склону движущаяся вода производитразрушение горных пород, которое называется эрозией (лат. –

размываю, разрушаю).

• Интенсивность процесса разрушения зависит от живой силы воды F

и определяется по формуле:

• F=mV2/2, где m – масса воды, V – ее скорость, т.е. чем больше m и

V, тем более разрушительная работа воды.

• Различают два вида эрозии:

• горизонтальный, или плоскостной смыв, и

• вертикальную эрозию, когда идет врезание в глубину.

• Плоский смыв происходит на начальном этапе движения

поверхностной воды вниз по склону.

• Врезание начинается, когда водный поток (постоянный или

временный) сформирует свое русло.

• Плоскостная эрозия называется иногда почвенной эрозией. Она

сглаживает рельеф, уменьшает перепад высот. Продукты смыва

откладываются у подошвы склона и называются делювием

(делювио – смываю).

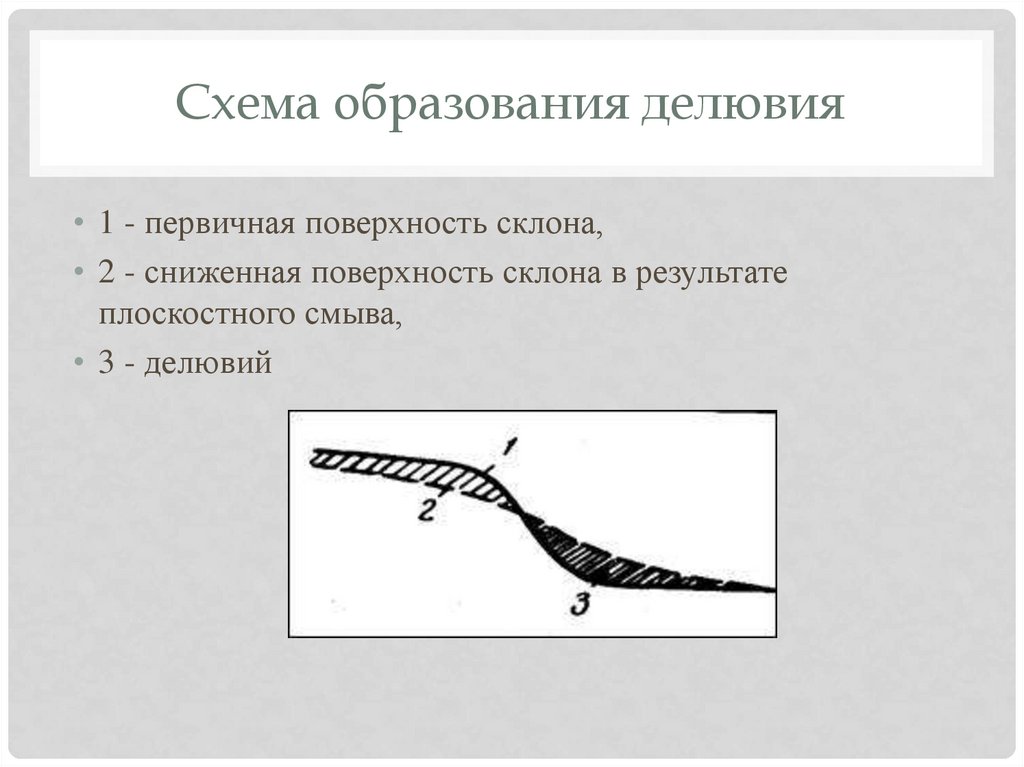

46. Схема образования делювия

• 1 - первичная поверхность склона,• 2 - сниженная поверхность склона в результате

плоскостного смыва,

• 3 - делювий

47. Образование оврагов

• происходит в процессе линейной эрозии, когда отдельные струйкиводы сосредотачиваются в общие временные потоки. Если овраг

вскроет грунтовые воды, возникает постоянный водоток - ручей.

Овраг имеет 4 стадии жизни:

• 1) промоина (небольшая рытвина), ее поперечный профиль имеет Vобразный вид,

• 2) врезание оврага вершиной (овраг растет вверх),

• 3) выработка профиля равновесия,

• 4) стадия затухания (балка).

• В верхней части оврага происходит размыв дна (линейная эрозия), в

средней части – перенос продуктов размыва, в нижней части –

аккумуляция отложений в виде овражного аллювия.

• Характеристика оврагов. Овраги чаще распространены на Северном

Кавказе, в ЦЧО, Поволжье, где сеть рыхлые поверхностные отложения, а

осадки выпадают в виде ливней. Их глубина может быть до 30-40 м и даже до

70-100 м, а скорость роста до 50-80 м/год.

48.

49. Овражная эрозия

50. Меры борьбы с оврагами:

• 1) заравнивание промоин,• 2) не делать канав (особенно вниз по склонам),

• 3) посадка деревьев, кустарников, сохранение

растительности,

• 4) плотины – земляные, деревянные, каменные и др.,

продольные и поперечные подпорные стенки,

• 5) организованный сток воды в ж/б лотках с перепадами и

водоотводах

51. Террасирование склонов

52. Селевые (грязекаменные) потоки

• (местное название сель в Закавказье, силь или мур в Средней Азии)возникают периодически в горных и предгорных областях.

• Обладают огромной разрушительной силой.

• Причины и условия возникновения селей:

• 1) наличие в верховьях горной долины рыхлых продуктов выветривания

и отсутствие растительности,

• 2) крутое падение долины (уклон > 0,02-0,06),

• 3) ливни или резкое таяние снега и льда, дающие внезапные большие

потоки воды.

• В результате образуется пересыщенная водой, тяжелая, текучая масса с

плотностью ρ =1,2-1,5 т/м3 и даже до 1,5-2,0 т/м3.

• Скорость грязекаменного потока – от 2-4 до 6-8 м/сек. В массе селевого

потока обычно плавают большие камни-глыбы.

• Селеопасные районы: горы и предгорья (Кавказ, Средняя Азия, Алтай,

Крым).

• Меры борьбы: 1) лесонасаждения и сохранение леса (это очень важное

профилактическое мероприятие), 2) плотины и запруды, селехранилища,

направляющие дамбы, 3) организованный водосток, селеспуски.

53. Геологическая деятельность постоянных действующих потоков - рек

• Реками называются естественные и постоянные,значительные потоки воды.

• Главное для рек – наличие постоянного источника воды,

которое может быть:

• 1) ледниковым (реки в пустынях, окаймляющих высокие

горы – Амударья и др.),

• 2) дождевым,

• 3) снеговым – смешанным (большинство равнинных рек

России),

• 4) подземным (питание грунтовыми водами).

54. Геологическая Работа рек

• состоит:• 1) в разрушении (водной эрозии) горных пород,

• 2) транспортировке (переносе) продуктов разрушения,

• 3) накоплении (аккумуляции) этих продуктов в виде

осадков, называемых аллювием (a, all).

55.

Работа реки проявляется в механическом разрушении— силойпотока, путем истирания и царапания обнажающихся в русле реки

выходов горных пород и минералов переносимыми в воде твердыми

частицами, а также за счет химического растворения и

выщелачивания различных соединений.

Благодаря действию силы тяжести реки текут от более высоких

участков земной поверхности к пониженным. Чем быстрее река, т.

е. чем выше исток, или верховье, реки над ее устьем, т. е. местом

впадения в какой-либо водный бассейн, тем разрушительнее сила

56.

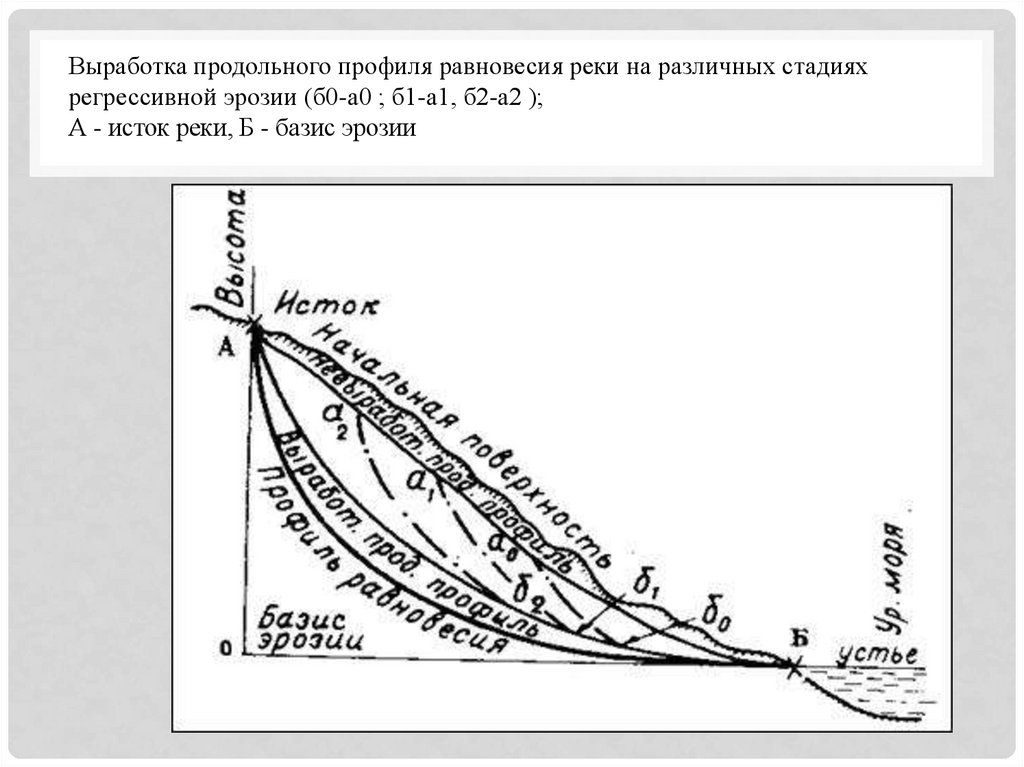

Выработка продольного профиля равновесия реки на различных стадияхрегрессивной эрозии (б0-а0 ; б1-a1, б2-а2 );

А - исток реки, Б - базис эрозии

57. Морфологические элементы речной долины

• Углубление земной поверхности,в котором протекает река,

называется долиной.

• Часть долины, занятая водой реки

при самом ее низком или, как

говорят, меженном уровне,

называют руслом реки.

• Часть речной долины, заливаемая

в половодье водой, называется

поймой.

• Незаливаемые горизонтальные

участки долины реки получили

название террас.

• Террасы образуются в долине из

речной поймы, сложенной

рыхлыми наносными

отложениями рек - аллювием,

или из коренных горных пород,

слагающих борта долины и дно

реки при их размывании, при

понижении базиса эрозии реки.

58.

• Геологическая история (жизнь) реки выражается в строенииречных долин.

• Их поперечный профиль в среднем течении имеет следующие

элементы:

• 1) русло,

• 2) пойма (пойменная терраса),

• 3) надпойменные террасы (№№ снизу вверх),

• 4) коренные породы под речными отложениями, могут

выходить по берегам и склонам.

• Террасы характеризуются шириной и высотой, они шире в

нижней части. Каждая терраса когда-то была поймой.

• Количество террас может быть до 10-15 шт. Река Кубань у г. Черкесска имеет до 14

террас.

• Террасы могут быть 3-х типов: 1) аккумулятивные, 2)

эрозионные, 3) эрозионно-аккумулятивные («цокольные»).

59. Причины образования террас:

• 1) изменение климата (потепление в межледниковье в Qом периоде приводили к бурному таянию ледников и«оживлению» рек,

• 2) неотектоника (колебательные движения земной коры в

Q-ом периоде, которые ломали продольный профиль рек),

• 3) колебание количества и крупности материала,

переносимого рекой.

60. Строение Речной долины

61.

Схема строения поймы (по Е. В. Шанцеру): А - русло; В - пойма; С - старица; D прирусловой вал; Н - уровень полых вод; h - уровень межени; М - нормальнаямощность аллювия. Русловой аллювий: 1 - разнозернистые пески, гравий, галька, 2 мелко- и тонкозернистые пески, 3 - старинный аллювий, 4 - пойменный аллювий

62.

Участок поймы р. Индр г. Саккар (по А. А. Чистякову): 1 - меженное русло, 2 - песчаные косы,острова и прирусловые участки низкой поймы, незакрепленные растительностью, 3 - заиленные

участки кос, островов и вторичные мелкие водоемы на прирусловых участках поймы, 4 - низкая

пойма, 5 - высокая пойма, 6 - старицы, 7 - отмершие протоки, 8 - прирусловые валы

63.

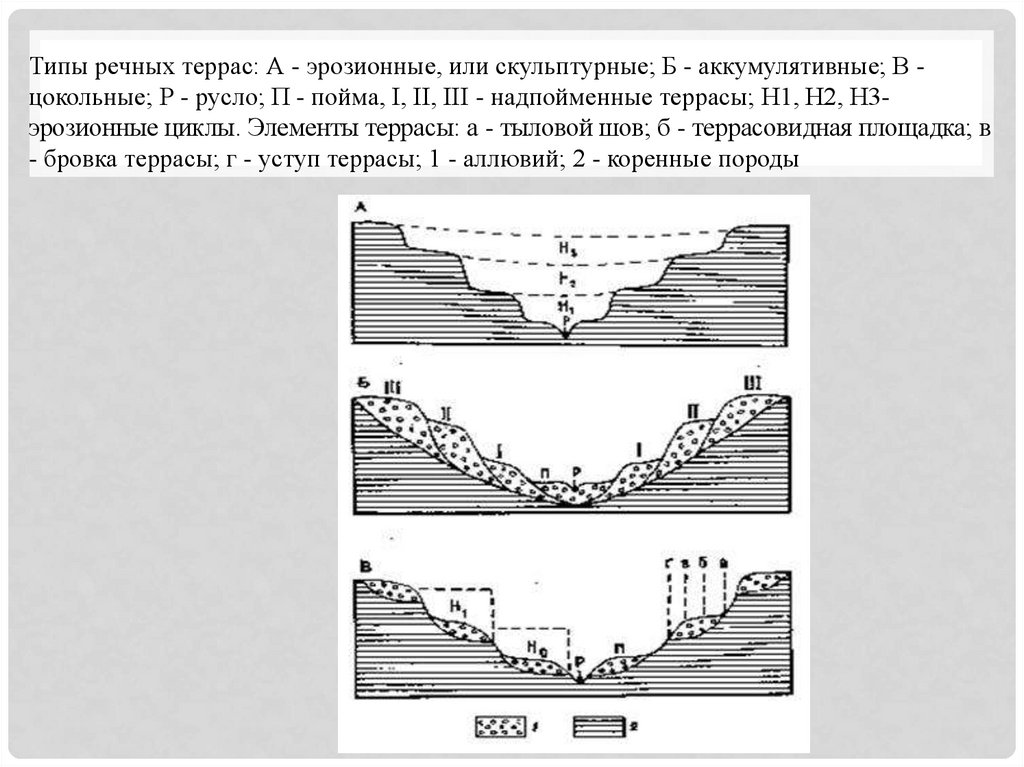

Типы речных террас: А - эрозионные, или скульптурные; Б - аккумулятивные; В цокольные; Р - русло; П - пойма, I, II, III - надпойменные террасы; H1, H2, H3эрозионные циклы. Элементы террасы: а - тыловой шов; б - террасовидная площадка; в- бровка террасы; г - уступ террасы; 1 - аллювий; 2 - коренные породы

64. Борьба с эрозией рек.

• Основная опасность – боковая эрозия, подмыв иобрушение берегов, появление обвалов, оползней.

• Скорость размыва лессовых берегов достигает 20 м/год.

• Методы борьбы:

• 1) Укрепление берегов (набережные, подпорные стенки,

каменная наброска, укладка ж/б плит),

• 2) Струенаправляющие стенки, дамбы, буны,

регулирующие направление течения реки.

• Весенние (паводковые) воды часто заливают пойму, ее

можно защитить земляными дамбами.

65. Аллювиальные отложения

• Основные виды аллювия:• 1) русловой,

• 2) пойменный,

• 3) старичный,

• 4) дельтовые осадки (в море).

• Состав аллювия отражает скорость транспортирующего

потока. Выпадение осадка происходит при уменьшении

скорости. Русловые осадки самые грубые (галечник, гравий,

крупнозернистый песок). Пойменные осадки образуются во

время паводков (мелкозернистые пески, суглинки, глины).

Старичные – илы, часто с органическими остатками.

• Аллювиальные отложения очень изменчивы по

вещественному составу и свойствам. В целом наблюдается

уменьшение крупности по длине долины от истока к устью.

66. Геологическая деятельность морей и океанов

• Моря и океаны занимают ⅔ поверхности планеты иявляются мощным экзогенным геологическим фактором.

• В море образуется большинство осадочных пород в виде

мощных толщ известняков, мергелей, солей, глин, гравия,

гальки, песков.

• Их образованию предшествовало разрушение других

(материнских) пород, перенос морскими течениями и

отложение на новом месте.

• Поэтому геологическую деятельность моря надо

рассмотреть с его разрушительной работы.

67.

• Общие сведения о Мировом океане.• Воды Мирового океана, или океаносфера,

составляют часть гидросферы, одной из внешних

оболочек Земли.

• Океаносфера занимает приблизительно 71%

земной поверхности, или 361 млн км2. Объем

океаносферы равен примерно 1,4 млрд км3.

• Вода морей и океанов, или, как мы ее в

дальнейшем будем называть, морская вода,

представляет собой раствор солей, общая

концентрация которых обозначается как соленость

морской воды и выражается полной массой в

граммах всех солей, содержащихся в

килограмме морской воды.

• Соленость обозначается значком %о и называется

промилле.

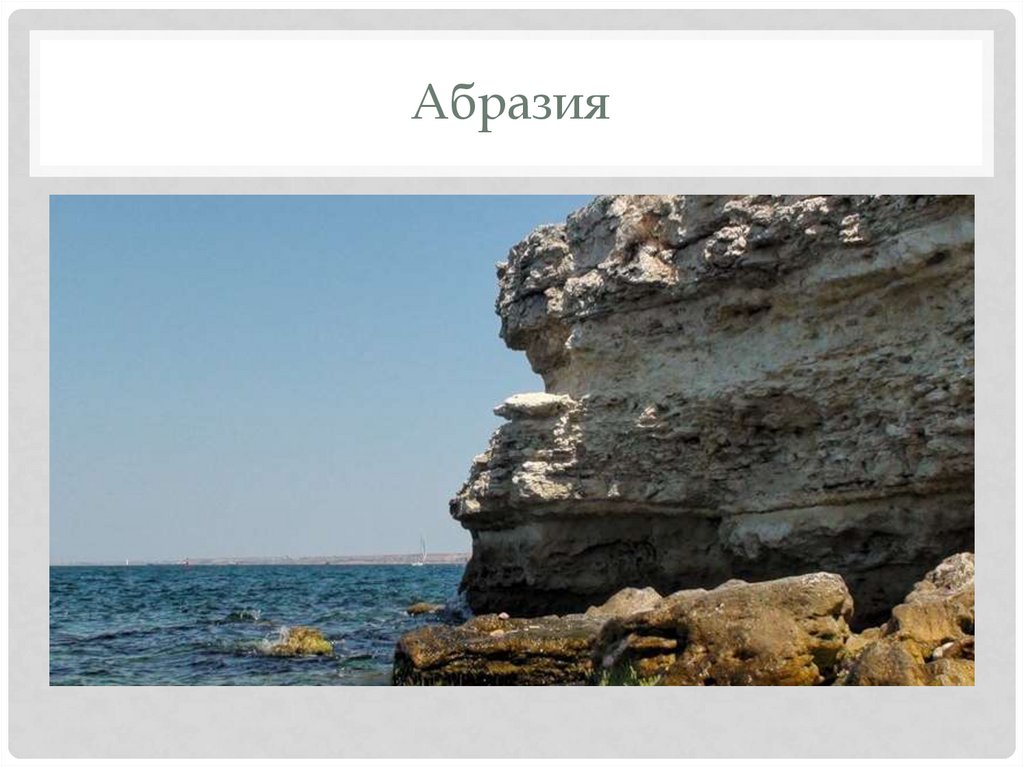

68. Абразия

69.

70.

71.

72.

• Разрушительная работа моря лучше всего выражена поберегам. Море редко бывает спокойным. Ветер создает

морской прибой, который разрушает берег.

• Этот процесс называется абразией.

• Сила морских волн создает давление до Р=10 тс/м2, а

океанических – до Р=30 тс/м2.

• Морская волна может перемещать глыбы весом до 40 т.

73.

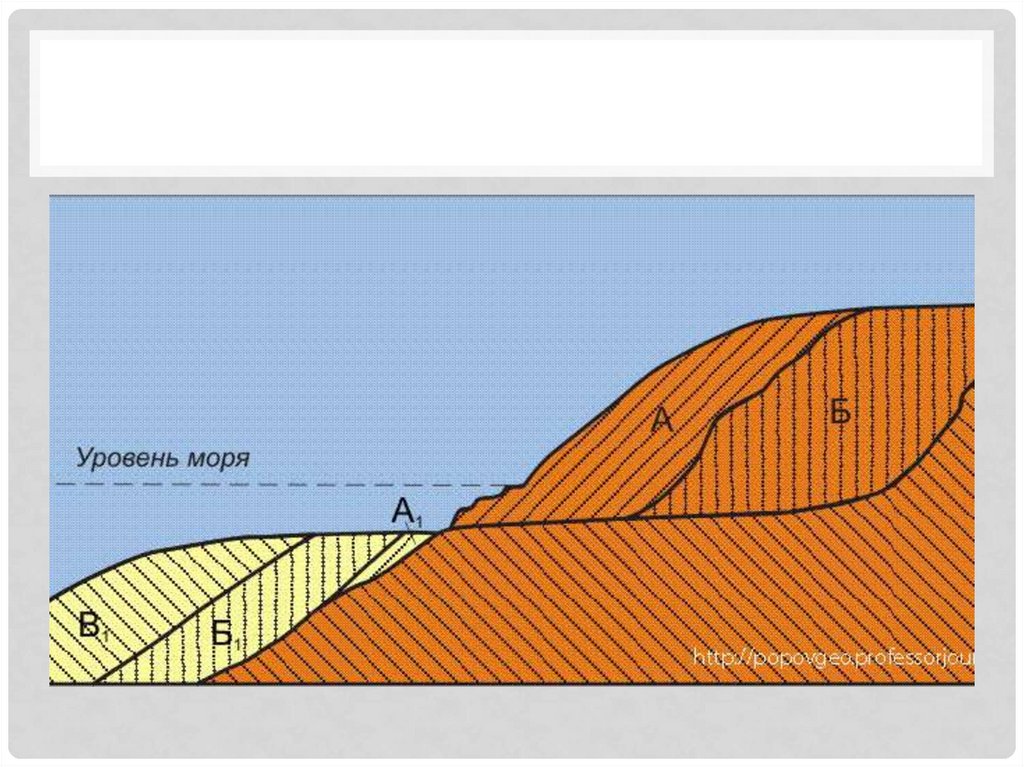

• В вертикальном разрезе склона океана выделяютсяследующие участки:

• 1) зона шельфа (англ. – мель, полка, уступ). Это

прибрежная мелководная (до глубины 200 м) зона,

которая окаймляет сушу полосой иногда на сотни км,

• 2) материковый склон (200-2000 м),

• 3) океаническое ложе (2-6 км),

• 4) глубоководные впадины (> 6 км).

74.

• В зоне шельфа разрушение берега происходит за счет ударовморских волн и за счет морских течений (прибрежных,

донных, приливов и отливов). По отвесным берегам высота

волн достигает 20м.

• Устойчивость берега зависит от состава и напластования

пород. Быстро разрушаются берега из рыхлых осадочных

пород. На глинистых берегах часто образуются оползни

(Сочи, Туапсе).

• Образование абразионных и аккумулятивных террас

объясняется вертикальными тектоническими движениями с

остановками. Террасы выше пляжа свидетельствуют о

поднятии берега, а подводные террасы – о его опускании.

Пляж – это берег, перекрываемый морской волной или

приливом. Каждый берег приспосабливается к действию

морских волн и течений.

75. Транспортирующая деятельность морских волн и течений

• Постоянные течения (теплые и холодные) имеют V < 1 м/сек,лишь Гольфстрим – 2,5 м/с.

• Эти течения переносят лишь очень мелкие частицы.

• Гораздо существеннее действие береговых косых волн на пляже,

которые перемещают пляжный материал в зависимости от

направления ветра.

• В районе г. Сочи обломки Д=5-6 см перемещаются вдоль берега

со скоростью до 100 м/сутки, иногда до 700 м/сут.

• Перенос обломочного материала разрушает берег, если не

поступает новый. Основным поставщиком крупнообломочного

материала являются реки.

• Песчано-гравийно-галечниковый пляж – защита берега. Вывоз

гравия – опасность для берега.

• Уклон пляжа зависит от крупности материала: валуны – 20-35о,

галька – 10-20о, крупнозернистый песок – 5-7о, мелкозернистый

песок 2-5о.

76. Морские отложения

• – обломочные, химические (хемогенные), органогенные(биогенные), смешанные, вулканогенные.

• В шельфовой зоне: у берегов, на пляже и мелководье

накапливается грубообломочный материал – галечник,

гравий, крупнозернистый песок.

• Дальше от берега на мелководье (20-40 м) живут кораллы –

кишечнополостные животные с известковым скелетом. Их

около 6 тыс. видов. Кораллы требуют чистой и теплой воды.

• В мелководных закрытых морских бассейнах типа лагун

(участках моря, отделенных от него барьером) осаждаются

соли согласно закона их растворимости – CaCO3, CaSO4, NaCl,

Na2SO4, MgSO4.

• Совместное осаждение карбонатов и глин частиц дает

мергель.

77.

• Континентальный, материковый склон (200-2000 м), светпроникает только в верхнюю часть, среди отложений

преобладают илы – синие, красные, зеленые, серые,

вулканогенные, известковистые, кремнистые.

• Океаническое ложе (2-6 км) имеет абсолютную темноту,

слабое движение воды, температуру около 4оС, высокое

давление. Органический мир своеобразен, много бактерий.

Осадки – красная океаническая глина (смесь вулканического

пепла, космической пыли), кремнистые скелеты инфузорий,

остатки скелетов глобигерин (мел, СаСО3), диатомеи и

радиолярии (SiO2).

• Дно океана покрывает в основном синий ил, который

содержит до 97 % глинистых минералов.

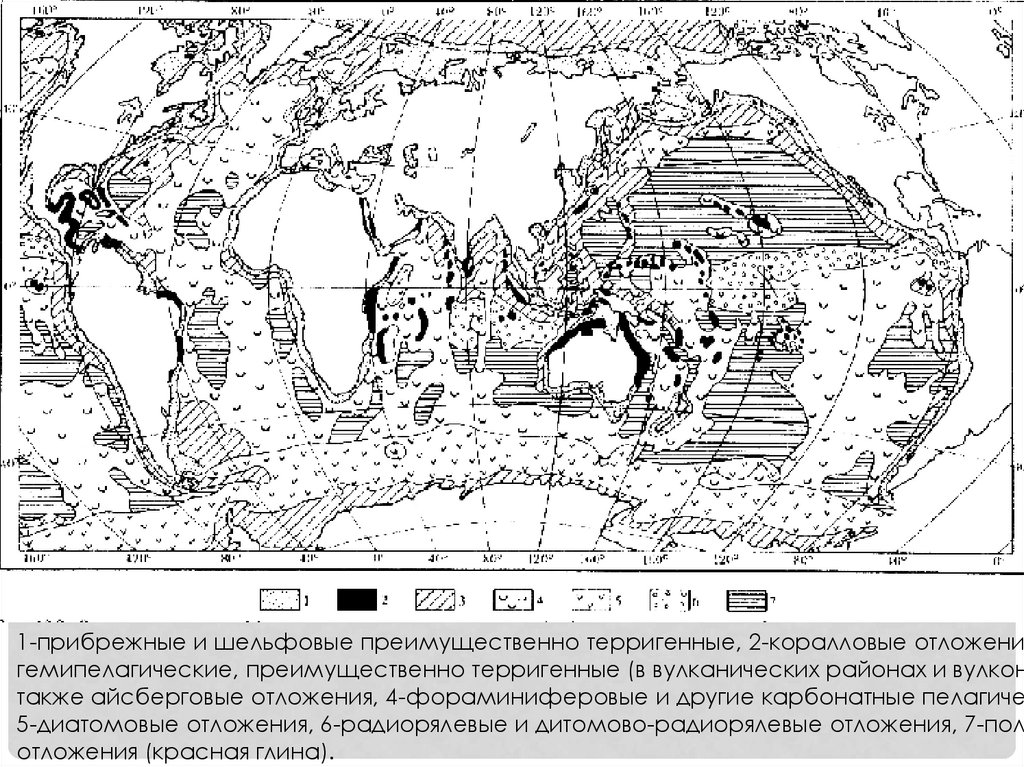

78.

1-прибрежные и шельфовые преимущественно терригенные, 2-коралловые отложениягемипелагические, преимущественно терригенные (в вулканических районах и вулкон

также айсберговые отложения, 4-фораминиферовые и другие карбонатные пелагиче

5-диатомовые отложения, 6-радиорялевые и дитомово-радиорялевые отложения, 7-поли

отложения (красная глина).

79. Берегоукрепительные сооружения

• могут быть пассивными и активными.• Пассивные – волноотбойные стенки из монолитного

железобетона вдоль берега, но они испытывают сильное

истирание песчано-гравийным материалом.

• Активные – буны и волноломы. Буны – поперечные ж/б

стенки, опирающиеся на сваи, которые задерживают наносы,

переносимые вдоль берега. Они могут быть в виде ж/б

ящиков-понтонов, заполненных бетоном или бутобетоном.

• Волноломы создают вдоль берега из ж/б коробов или

монолитного бетона, притопленных у поверхности моря на

0,3-0,5 м на глубине 3-4 м. Чтобы мягко гасить волны со

стороны моря волнолом имеет пологую грань.

• Тетраподы - бетонные фигуры с 4-мя усеченными конусами.

Они хорошо закрепляются в грунте или каменной наброске

(как армирующий элемент).

80. Геологическая деятельность озер и водохранилищ

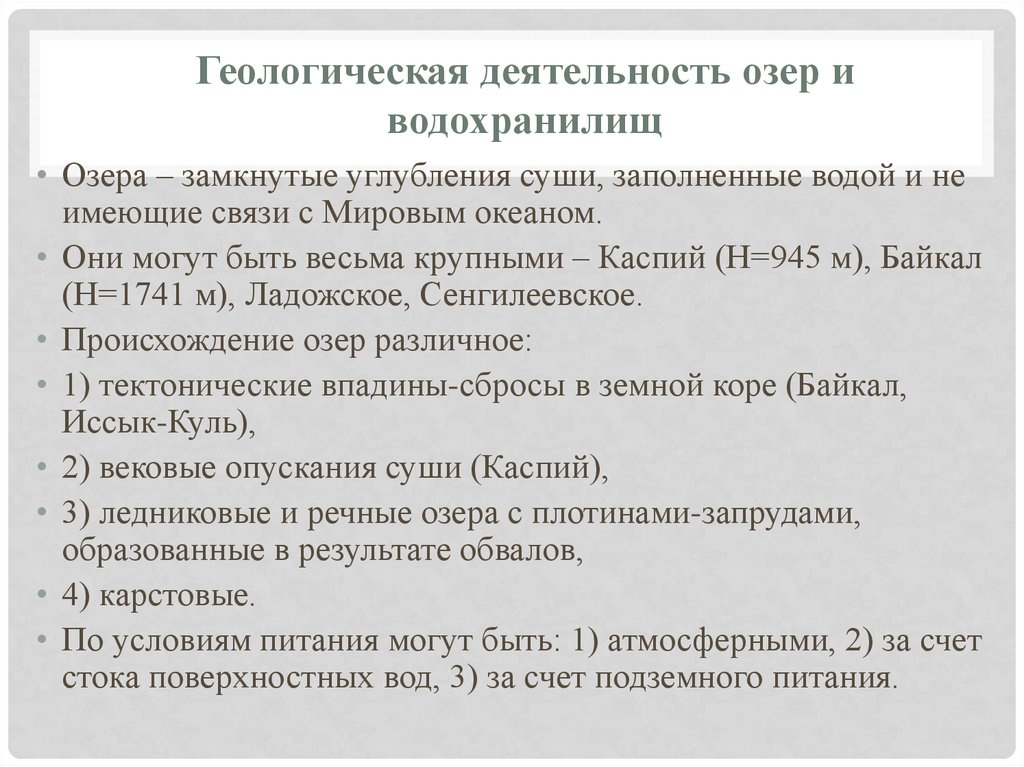

• Озера – замкнутые углубления суши, заполненные водой и неимеющие связи с Мировым океаном.

• Они могут быть весьма крупными – Каспий (Н=945 м), Байкал

(Н=1741 м), Ладожское, Сенгилеевское.

• Происхождение озер различное:

• 1) тектонические впадины-сбросы в земной коре (Байкал,

Иссык-Куль),

• 2) вековые опускания суши (Каспий),

• 3) ледниковые и речные озера с плотинами-запрудами,

образованные в результате обвалов,

• 4) карстовые.

• По условиям питания могут быть: 1) атмосферными, 2) за счет

стока поверхностных вод, 3) за счет подземного питания.

81.

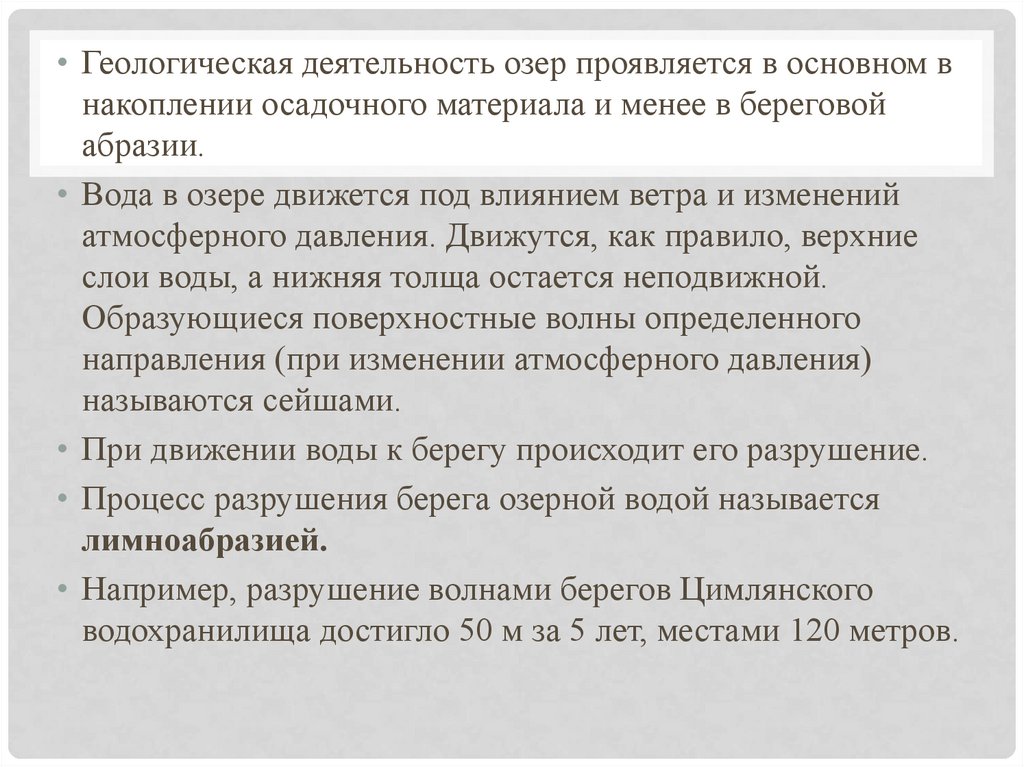

• Геологическая деятельность озер проявляется в основном внакоплении осадочного материала и менее в береговой

абразии.

• Вода в озере движется под влиянием ветра и изменений

атмосферного давления. Движутся, как правило, верхние

слои воды, а нижняя толща остается неподвижной.

Образующиеся поверхностные волны определенного

направления (при изменении атмосферного давления)

называются сейшами.

• При движении воды к берегу происходит его разрушение.

• Процесс разрушения берега озерной водой называется

лимноабразией.

• Например, разрушение волнами берегов Цимлянского

водохранилища достигло 50 м за 5 лет, местами 120 метров.

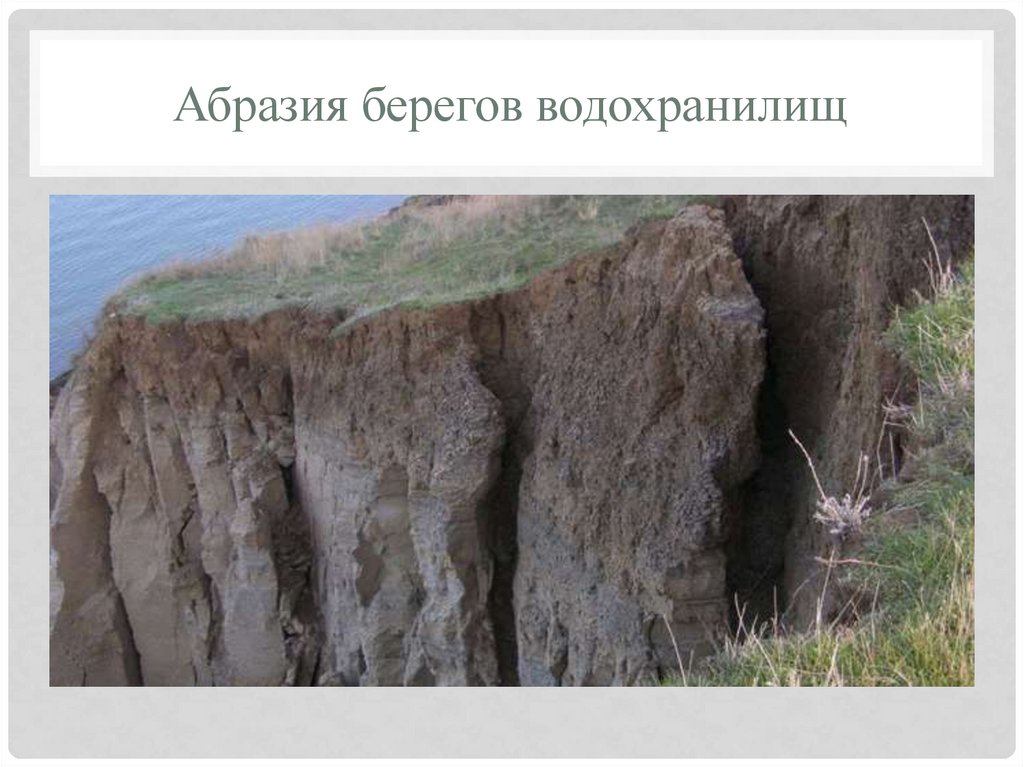

82. Абразия берегов водохранилищ

83. Сезонная и вечная мерзлота

• Грунты, имеющие отрицательную температуру,называются мерзлыми. Их изучает мерзлотоведение

(геокриология).

• Сезонное промерзание в России – повсеместное явление.

• Глубина промерзания Нпром – от долей м до 3-4 м.

• Нпром зависит от климата, растительного и снежного

покрова, экспозиции склона, состава и влажности пород

(сухие пески промерзают до 3-4м).

84.

85.

• Вечная (многолетняя) мерзлота в России – 57 (65)%, наЗемном шаре – 20% суши.

• Нв.м. до 1-2,6 км (побережье моря Лаптевых). В Воркуте – 100 м,

в Якутске – 185 м. Но есть талики – под крупными реками (Обь

и др.) и озерами.

• Температура вечной мерзлоты – в Якутии – 8-10оС, ниже –

повышается до 0о, в Антарктиде – 17о. в Воркуте – около 0оС.

• Вечная мерзлота бывает:

• сплошной,

• с таликами и

• островной (в южной части зоны вечной мерзлоты).

86.

Происхождение вечной мерзлоты:•1) реликтовая (со времени последнего ледникового

периода, т.е. 10 тыс. лет, голоцен),

•2) дефицит тепла, т.к. среднегодовая температура воздуха

ниже 0о.

Строение вечной мерзлоты в разрезе (по вертикали):

•1) сливающаяся, и

•2) несливающаяся.

87. Явления, связанные с промерзанием и оттаиванием грунтов:

• 1. Морозное пучение – увеличение объема при промерзаниигрунтов за счет расширения льда и (!) подтока воды к фронту

промерзания. Пучиноопасные грунты – супеси, пылеватые

пески, пылеватые суглинки.

• 2. Термокарст – понижения (впадины) до 5 м за счет таяния

льда.

• 3. Наледи на реках и ручьях, когда вода выходит на

поверхность или в подвалы домов, при промерзании грунта

и отжатия грунтовых вод в сторону.

• 4. Ледяные бугры - булгуняхи (якут.) высотой до 30 м,

внутри их лед за счет многолетнего притока грунтовых вод.

• 5. Солифлюкция (аналог селям в южных горн районах) –

течение (сплыв) грунта по склону при угле более 7-10о.

88. Морозное пучение

89. Термокарст

90. Термокарст

91. Ледяные бугры

92. Строительство на мерзлых грунтах и в зоне вечной мерзлоты:

• 1. Сохранение вечной мерзлоты (продухи в подвалах),• 2. Предстроительное оттаивание котлованов (в т.ч. паром,

любым способом),

• 3. Сваи.

• 4. Осушение грунтов, чтобы не было пучения.

• 5. Замена пучиноопасных грунтов на песчано-гравийные

подушки.

93. Геологическая деятельность снега, льда и ледников

• Снег является геологическим фактором большой важности.• В зимнее время он покрывает большую часть нашей страны.

• Роль снега:

• 1- питает влагой почву,

• 2 – питает реки,

• 3 – питает грунтовые воды,

• 4 – является хорошим термоизолятором, уменьшает глубину

промерзания,

• 5 – влияет на климат, растительный и животный мир.

• На склонах гор таяние снега вызывает снос продуктов

выветривания и образует делювий.

94.

• Ледники — это естественные массыкристаллического льда, перекрытого

уплотненным снегом — фирном.

• Они образуются на земной поверхности в

результате длительного накопления снега в

условиях среднегодовых отрицательных

температур.

• Важный фактор образования ледников –

достаточное количество осадков

95. Типы ледников:

• материковые – Антарктида с толщиной льда Н=4,2 км,Гренландия - Н=2,4 км, Шпицберген;

• горные – альпийский и скандинавский

• Скорость ледников изменяется десятками и сотнями м/год,

иногда 40 м/сутки.

• Движение ледника больше в центральной части, меньше –

у боков и дна.

• Покровные материковые ледники сползают в океан,

образуя айсберги.

96.

97.

98. Ледниковые (гляциальные) отложения

• Разрушительная, транспортирующая и аккумулирующая деятельностьледников.

• Лед при Н=100 м давит на основание (ложе) Р=92 т/м2, или 9,2 кгс/см2.Под

давлением лед становится пластичным материалом, захватывает обломки

пород по дну и с боков.

• Этот материал называется мореной.

• Выделяют виды морен:

• 1) поверхностная (бок и срединная) морена,

• 2) внутренняя,

• 3) донная,

• 4) конечная в виде валов.

• Состав морен зависит от материнских пород. Могут быть валуны, галька,

гравий, песок, суглинок, глина.

• В Европейской части России (как и в целом на Земле) за последние 500 тыс.

лет было выделено три ледниковых периода, между которыми были

потепления климата (межледниковья). Каждое оледенение оставило свою

морену. Очень мощное 2-е, т.н. днепровское оледенение достигло по Днепру

Днепропетровска, а по Дону - Воронежа. Мощность льда над Москвой

достигла 2-3 км.

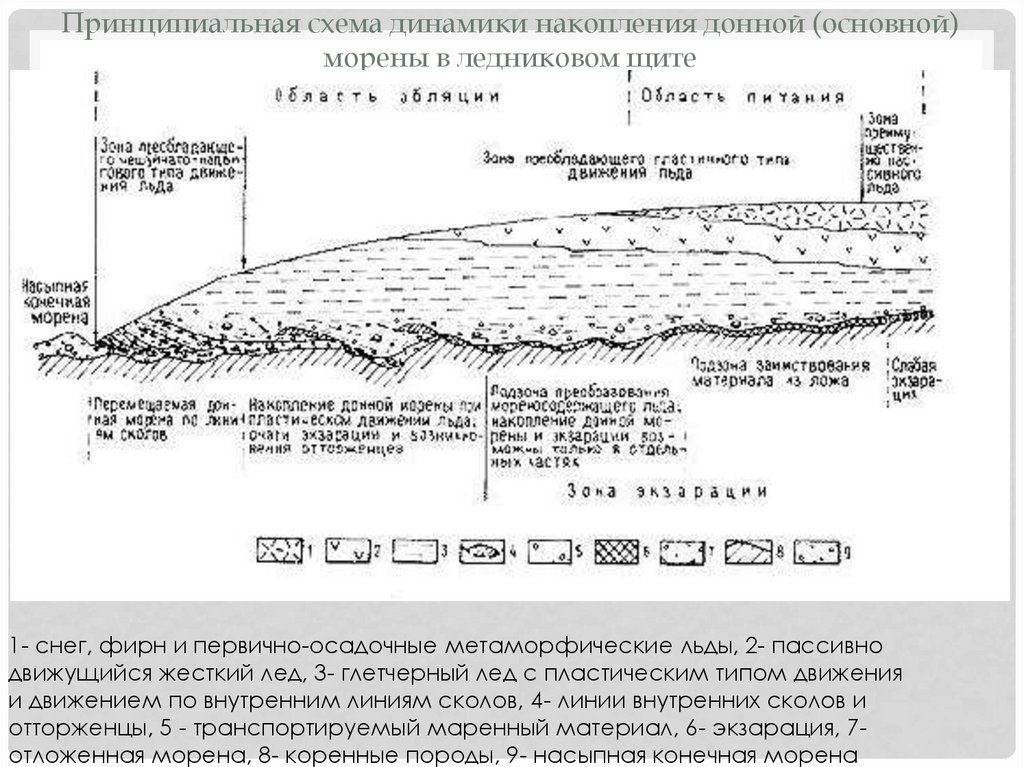

99. Принципиальная схема динамики накопления донной (основной) морены в ледниковом щите

1- снег, фирн и первично-осадочные метаморфические льды, 2- пассивнодвижущийся жесткий лед, 3- глетчерный лед с пластическим типом движения

и движением по внутренним линиям сколов, 4- линии внутренних сколов и

отторженцы, 5 - транспортируемый маренный материал, 6- экзарация, 7отложенная морена, 8- коренные породы, 9- насыпная конечная морена

100.

Основная морена, формирующаяся под толщей движущегося ледника,характеризуется монолитностью и плотностью материала. Она слагается не

слоистыми валунными глинами и суглинками, иногда супесями с погруженными в

них валунами, которые располагаются своей удлиненной частью параллельно

направлению движения ледника.

101. Водно-ледниковые отложения

• Работа талых ледниковых вод состоит изэрозионной,

транспортирующей и аккумулятивной деятельности.

В результате аккумулятивной деятельности

образуются весьма своеобразные водноледниковые, или флювиогляциальные, отложения.

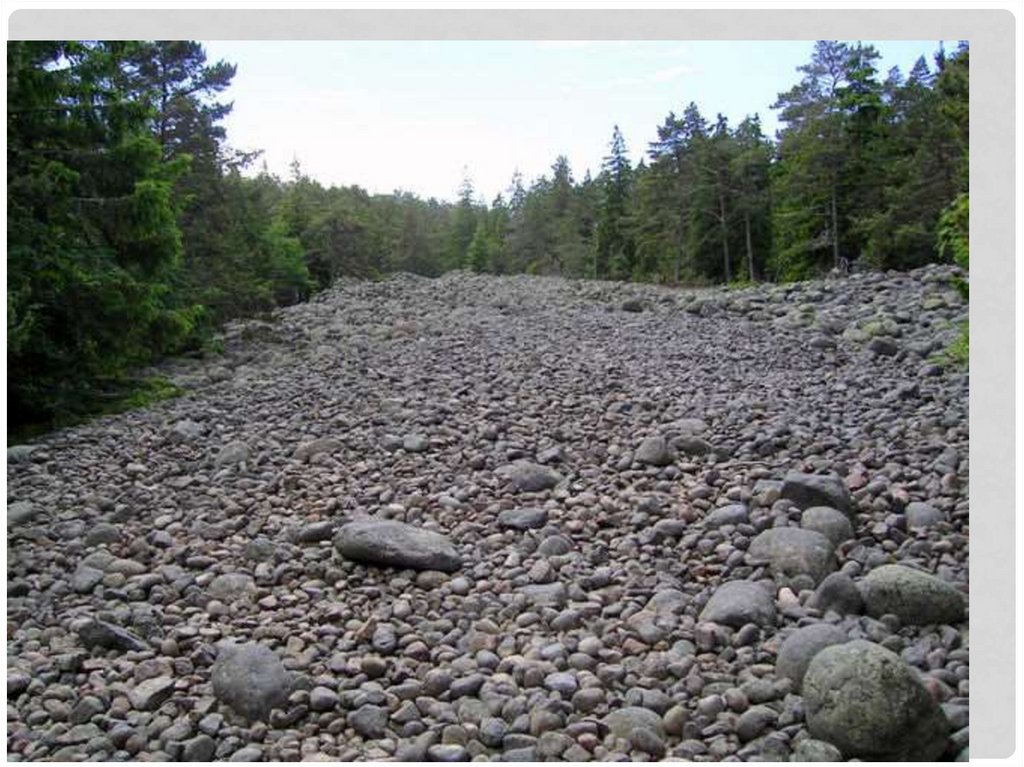

102.

• флювиогляциальные отложения (fi-gl):• 1) озы – гравийно-галечниковые валы Н=25-50 м, L=до

нескольких км,

• 2) камы – песчаные холмы Н=до100 м,

• 3) зандры – песчано-гравийные поля.

103.

104.

105. Геологические процессы в криолитозоне

• Бугры пучения(миграционные бугры,иньекционные бугры – булгунняхи, подземные

наледи - гидролакколиты)

• Полигональные образования (пятна-медальоны,

каменные полигоны)

• Криогенные склоновые процессы

(солифлюкция, курумы)

106. Вопросы к лекции 5

ВОПРОСЫ К ЛЕКЦИИ 51) Перечислите основные экзогенные геологические

процессы?

2) Что такое выветривание и какие типы выветривания

существуют?

3) Что такое эрозия и в чем ее опасность?

4) В чем проявляется геологическая деятельность

ветра?

5) В чем проявляется геологическая деятельность

ледников?

География

География