Похожие презентации:

Класс земноводные, или амфибии (amphibia)

1. КЛАСС АМФИБИИ (AMPHIBIA)

Лекция 42. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, ИЛИ АМФИБИИ (AMPHIBIA)

• Земноводные — первые наземные позвоночные, ещесохраняющие связь с водой.

• Развитие у большинства происходит в воде.

• Взрослые амфибии имеют парные конечности с

шарнирными суставами.

• Череп аутостиличный (нёбноквадратный хрящ срастается

с мозговой коробкой), с шейным позвонком соединяется

за счет образования двух затылочных мыщелков.

• Тазовый пояс причленяется к поперечным отросткам

крестцового позвонка.

3. Приспособление к жизни на суше

Появление пятипалой конечности.

Развитие лёгких.

Наличие трёхкамерного сердца.

Формирование среднего уха.

Появление двух кругов кровообращения

4.

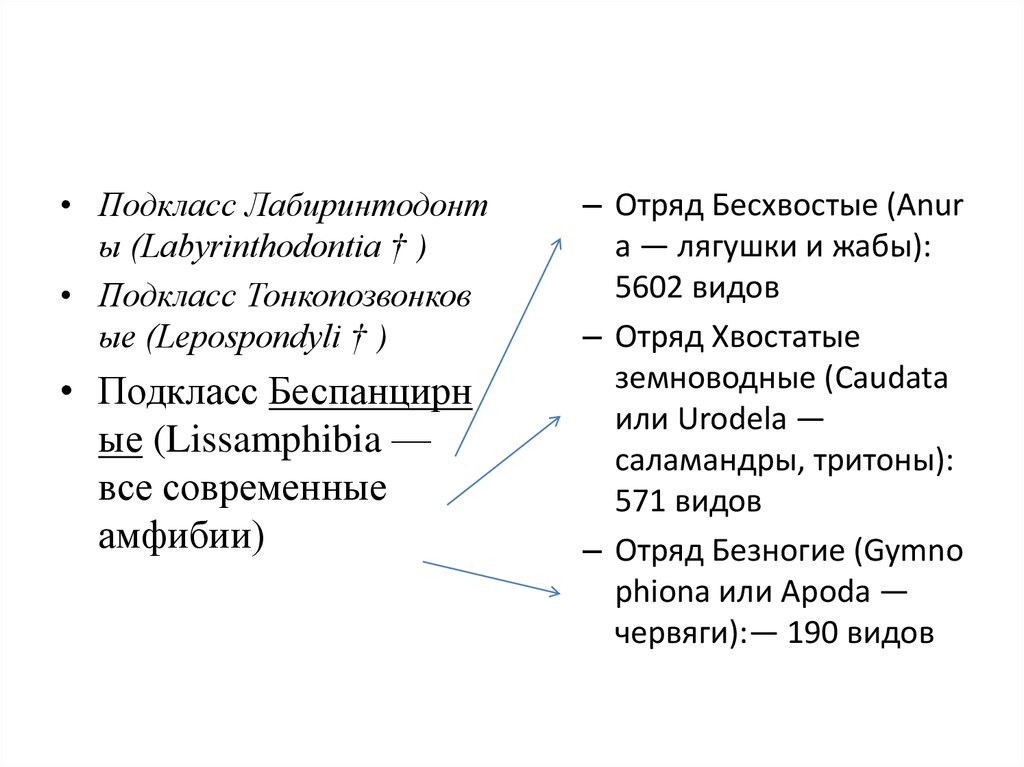

• Подкласс Лабиринтодонты (Labyrinthodontia † )

• Подкласс Тонкопозвонков

ые (Lepospondyli † )

• Подкласс Беспанцирн

ые (Lissamphibia —

все современные

амфибии)

– Отряд Бесхвостые (Anur

a — лягушки и жабы):

5602 видов

– Отряд Хвостатые

земноводные (Caudata

или Urodela —

саламандры, тритоны):

571 видов

– Отряд Безногие (Gymno

phiona или Apoda —

червяги):— 190 видов

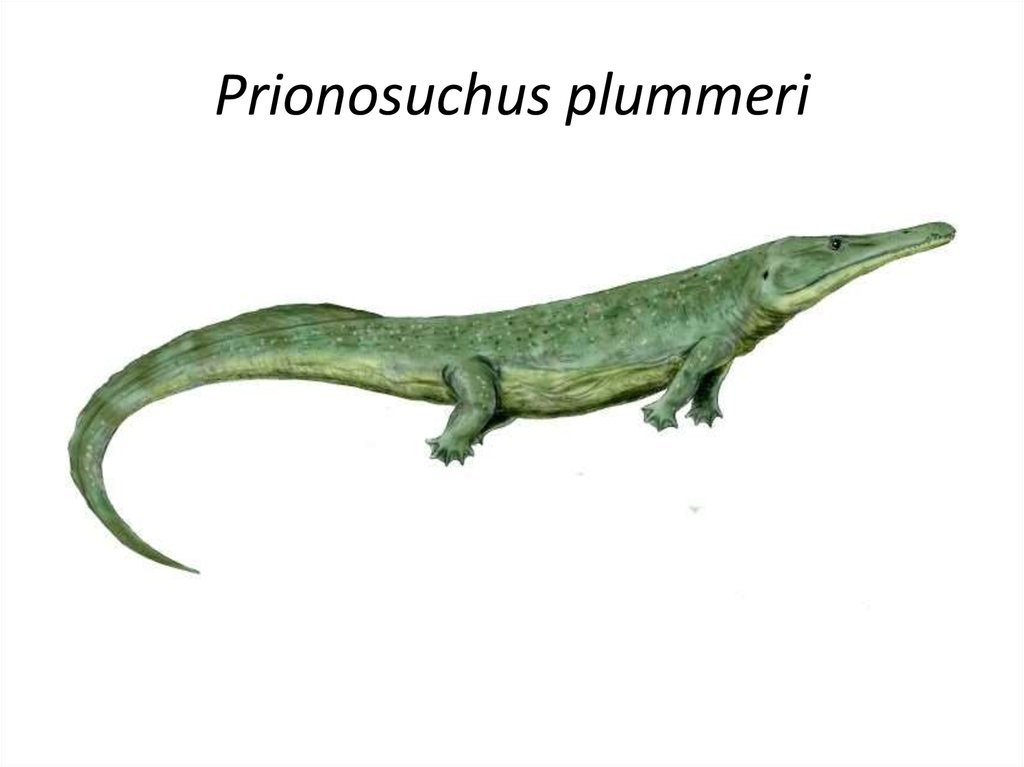

5. Prionosuchus plummeri

6. Лабиринтодон

7. Сеймурия

8. Гигантская саламандра

9.

10. Тело

• земноводных состоит из головы, туловища и двухпар ног

• Хвост был у древних амфибий — стегоцефалов,

почти постоянно обитавших в воде, и

сохранился у сравнительно небольшого числа

видов, выделенных в отряд хвостатых

(тритоны, саламандры), тоже проводящих в

водоемах большую часть своей жизни во

взрослом состоянии.

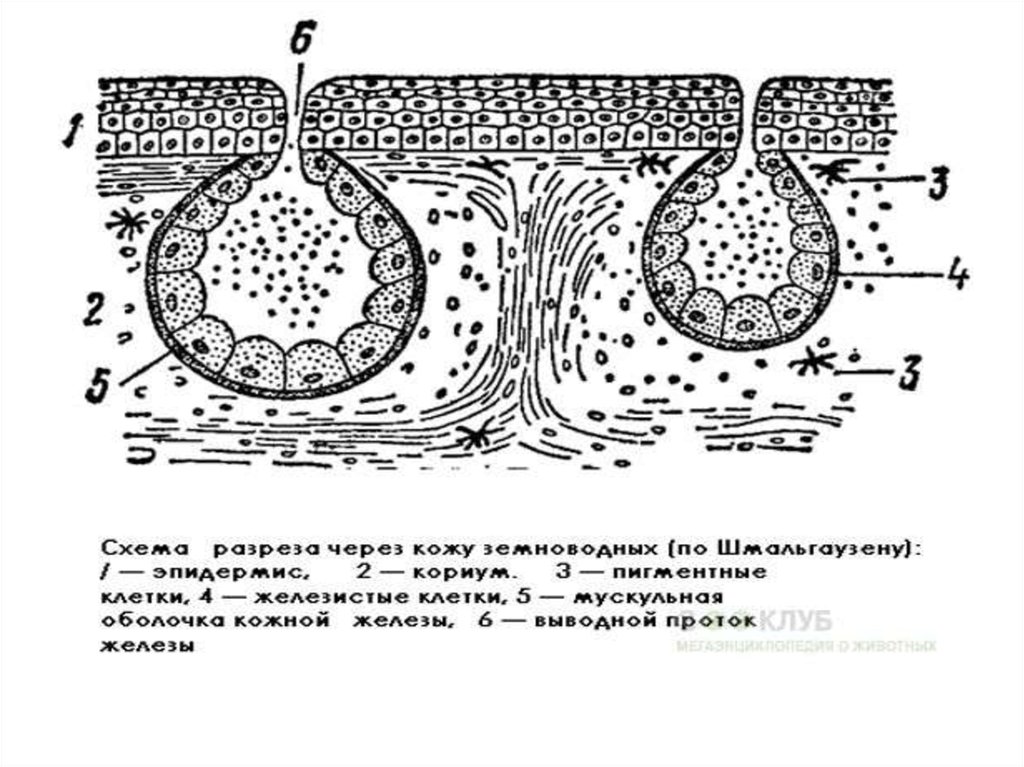

11. Покровы

• Кожа голая, костная чешуя была только устегоцефалов, редукция костной чешуи имела

большое значение для приспособления первых

наземных позвоночных к жизни на суше.

• Кожа богата железами, выделения которых

усиливают защиту от высыхания и у ряда

земноводных содержат ядовитые вещества.

12.

13. Кожа

• отделена от лежащей под ней мускулатурыобширными полостями с водянистой жидкостью,

• Эти полости, во-первых, уменьшают опасность

высыхания тела, во-вторых, выполняют роль

амортизаторов механических воздействий на

поверхность тела, в-третьих, облегчают кожный

газообмен, играющий у земноводных важную

роль.

14. ОДС

• Приспособление амфибий к наземному существованию вызвалозначительные изменения в их общем устроении и, в частности,

определило появление прогрессивных признаков в опорном

аппарате. К их числу относятся: формирование шейного и

крестцового отделов

позвоночника; пятипалые конечности и крепление тазового пояса к

осевому скелету; редукция жаберной крышки и части жаберных дуг;

соединение верхней челюсти с мозговым черепом через нёбноквадратный хрящ (аутостилия); преобразование подъязычной дуги.

• Вместе с тем, опорный аппарат амфибий сохранил и ряд

примитивных черт, свойственных типично водным обитателям. В

скелете содержится значительное количество хрящевых элементов;

неразвиты рёбра, отсутствует грудная клетка; позвонки низших

амфибий амфицельного типа; конечности земноводных представляют

собой несовершенный рычаг для перенесения тела – они короткие,

прикреплены по бокам туловища, плечо и бедро располагаются

параллельно поверхности земли.

15. Скелет

• В связи с приспособлением к наземному образу жизни скелет сильноизменился во всех своих частях.

• Череп амфибий имеет много хрящевых элементов, что, вероятно,

объясняется необходимостью облегчить массу тела в связи с

полуназемным образом жизни

• Так как гиомандибуляре стала слуховой косточкой, то роль подвеска

нижней челюсти выполняет квадратная кость

• В связи с утратой во взрослом состоянии жаберного аппарата

жаберные дуги редуцируются и сохраняются лишь их

видоизмененные остатки. Подъязычная дуга сильно изменяется и

частично редуцируется.

• Череп амфибий очень широкий, что отчасти связано с особенностями

их дыхания. Нижняя челюсть, как и у костных рыб, состоит из

нескольких костей.

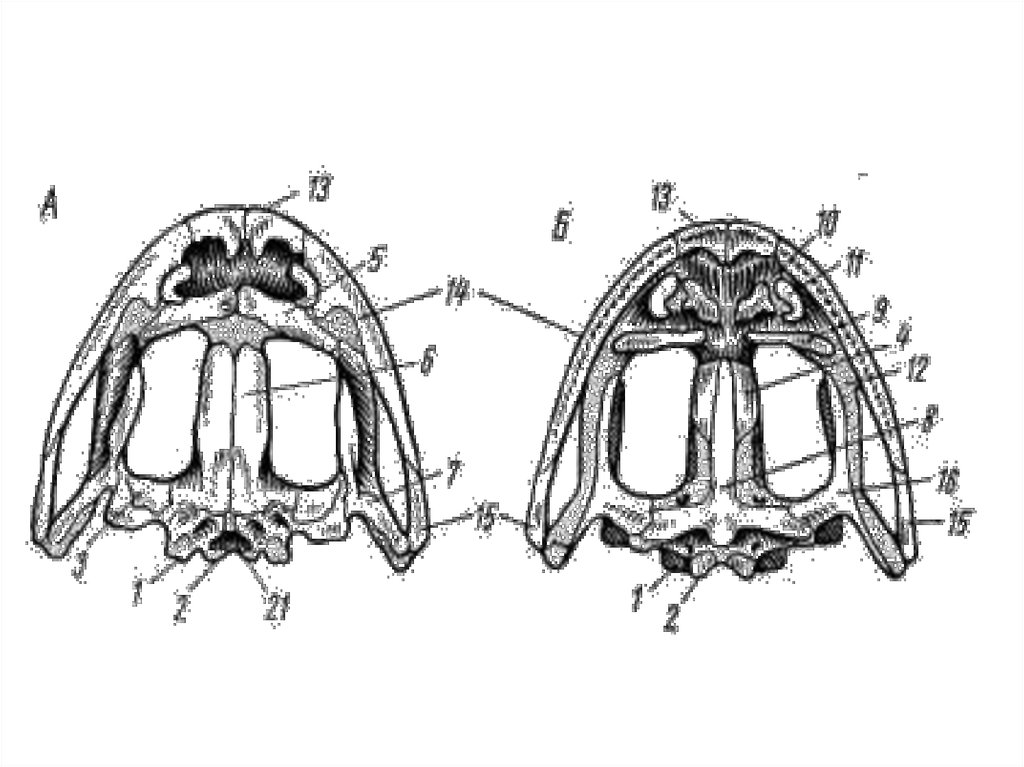

16. Мозговой отдел черепа

Его затылочную часть формируют: боковые затылочные кости,

окаймляющие затылочное отверстие; верхний и нижний элементы

затылка остаются пожизненно хрящевыми. Для присоединения черепа к

шейному отделу позвоночника имеется два затылочных мыщелка.

Бока черепа включают переднеушные, чешуйчатые и глазничноклиновидные кости. У бесхвостых земноводных элементы глазницы

срастаются в общую, кольцевидной формы клиновидно-обонятельную

кость (у хвостатых амфибий этот элемент парный). Обонятельная

капсула составлена хрящами.

Крыша черепа состоит из парных носовых и лобно-теменных костей (у

низших амфибий срастания этих костей не происходит).

Дно черепа составляют нёбные, крыловидные кости,

непарный парасфеноид и парные сошники, на которых

располагаются сошниковые зубы. В укреплении дна мозгового черепа

принимают участие элементы висцерального черепа – нёбные и

крыловидные кости.

17. Висцеральный отдел черепа

Верхняя челюсть состоит из парных нёбных, крыловидных,

межчелюстных, верхнечелюстных и кзади от них – квадратноскуловых костей. Нёбные и крыловидные лежат на нёбноквадратном хряще и соответственно прилегают к сошнику и чешуйчатой

кости. На костях вторичной челюсти имеют место мелкие зубы.

Нижняя челюсть сформирована зубными и угловыми костями. Эти

элементы прикрывают меккелев хрящ, который суставным

отростком сочленяется с задним концом нёбно-квадратного хряща,

образуя челюстной сустав. Передние края меккелева хряща преобразуются

в подбородочно-челюстные косточки; при их срастании

образуется подбородочная кость.

Подъязычный аппарат претерпел значительные изменения: путём

преобразования гиоидов, копулы и жаберных дуг, имевших место у рыб,

сформировалась единая подъязычная пластинка с двумя парами рожков

(передние и задние). Она располагается между костями нижней

челюсти. Гиомандибуляре утратил функцию подвеска, соединяющего

висцеральный аппарат с мозговым черепом, и превратился в слуховую

косточку (стремя) среднего уха амфибий.

18.

19.

20.

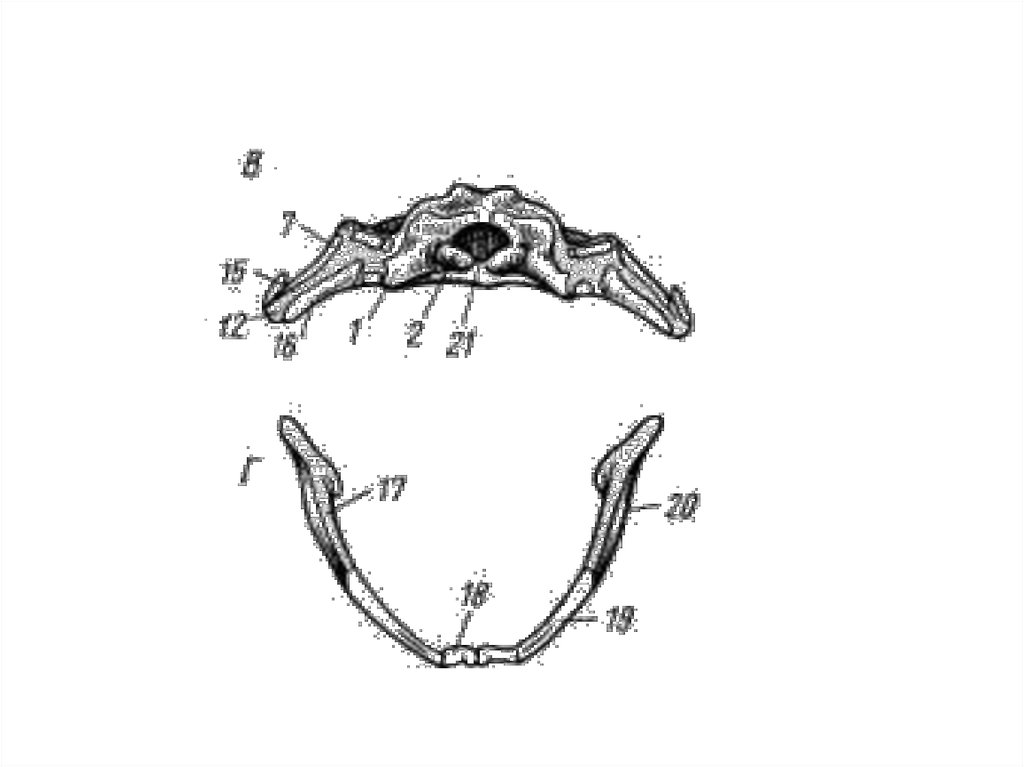

• Череп лягушкиА — сверху; Б — снизу; В — сзади; Г — нижняя челюсть сверху,

пунктиром показаны хрящевые участки черепа

1 — боковая затылочная кость, 2 — затылочный мыщелок, 3

— переднеушная кость, 4 — клиновидно-обонятельная кость,

5 — носовая кость, 6 — лобно-теменная кость, 7 — чешуйчатая

кость, 8 — парасфеноид, 9 — нёбная кость, 10 — сошник, 11 —

хоана, 12 — нёбно-квадратный хрящ, 13 — межчелюстная

кость, 14 — верхнечелюстная кость, 15 — квадратно-скуловая

кость, 16 — крыловидная кость, 17 — меккелев хрящ, 18 —

подбородочно-челюстная кость, 19 — зубная кость, 20 —

угловая кость, 21 — большое затылочное отверстие

21. Позвоночный столб

• В позвоночнике выделяют 4 отдела: шейный,туловищный, крестцовый и хвостовой. Число

позвонков — от 7 у бесхвостых до 200 у безногих

земноводных.

• Шейный позвонок подвижно причленяется к

затылочному отделу черепа (обеспечивает

подвижность головы). К туловищным позвонкам

прикрепляются рёбра (кроме бесхвостых, у которых

они отсутствуют). Единственный крестцовый

позвонок соединён с тазовым поясом. У бесхвостых

позвонки хвостового отдела срастаются в одну

кость.

22. Позвоночный столб

• у бесхвостых очень короткий и заканчиваетсядлинной косточкой — уростилем,

образовавшимся из рудиментов хвостовых

позвонков. У хвостатых земноводных этот отдел

позвоночного столба состоит из ряда позвонков

• Ребра слабо развиты (у хвостатых земноводных)

или редуцированы, а их остатки слились с

поперечными отростками позвонков (у остальных

амфибий). У древних амфибий ребра имелись. Редукция их у

современных форм объясняется необходимостью облегчить массу тела

(сильно возросшую при переходе из водной среды в воздушную).

23. Плечевой пояс

Пояса конечностей развиты значительно лучше, чем урыб.

• Плечевой пояс состоит из костных и хрящевых

элементов:

–

–

–

–

–

лопатки

надлопаточного хряща,

ключицы,

прокоракоидного хряща и

коракоида, или вороньей кости.

Ключицы и коракоиды соединены с грудиной, в состав

которой тоже входят костные и хрящевые элементы.

Головка плеча сочленяется с плечевым поясом.

24. Скелет передней конечности

состоит из• плечевой кости

• двух костей предплечья — лучевой и

локтевой

• костей запястья

• пястных костей

• фаланг пальцев.

25. Задний пояс конечностей

• , или таз, состоит из трех костей:подвздошной, лобковой и седалищной.

Образуемая этими костями большая

вертлужная впадина служит для

сочленения с головкой бедра. Таз соединен

с одним позвонком — крестцовым,

благодаря чему задние ноги в отличие от

брюшных плавников рыб получили

довольно прочную опору.

26. Скелет задней конечности

состоит из• бедра

• двух костей голени — большой берцовой и

малой берцовой

• костей предплюсны

• плюсневых костей

• фаланг пальцев.

27. Мышечная система.

• У амфибии появились разные группы мышц: мышцы ног (например,бедренные, икроножная, малоберцовая, предплюсневые, сгибатели и

разгибатели), мышцы, соединяющие ноги с поясами конечностей

(например, грудная, дельтовидная, ягодичная и др.), мышцы,

изменяющие объем ротовой полости (подчелюстная, подъязычная и

др.), а также многие другие.

• Таким образом, у земноводных были заложены основы той

мышечной системы, которая потом развивалась, усложнялась и

подвергалась дальнейшей дифференциации у вышестоящих

позвоночных — рептилий, птиц и млекопитающих. Однако у

земноводных как низших наземных позвоночных сохранились следы

метамерной мускулатуры, в частности довольно хорошо

выраженные на брюшной стороне тела.

28. Пищеварительная система

• Ротовая полость очень широкая. У ряда видов (главнымобразом у хвостатых амфибии) имеется много мелких,

однородных, примитивно устроенных зубов, которые

сидят на челюстях, сошнике, нёбных и других костях и

служат лишь для удержания добычи. У большинства видов

(главным образом у бесхвостых амфибий) зубы частично

или полностью редуцируются, зато у них сильно

развивается язык.

Последний у лягушек прикреплен к нижней челюсти передним концом и

может для поимки добычи далеко выбрасываться задним концом вперед.

Он очень липкий и хорошо приспособлен для выполнения указанной функции.

У видов, постоянно живущих в воде, язык обычно редуцируется. Захват

добычи у таких земноводных осуществляется челюстями.

29.

• В ротоглоточную полость открываютсяпротоки слюнных желез, секрет которых не

содержит пищеварительных ферментов.

• Из ротоглоточной полости пища по

пищеводу поступает в желудок

• в двенадцатиперстную кишку. Сюда

открываются

протоки печени и поджелудочной железы.

30.

• Переваривание пищи происходит вжелудке и в двенадцатиперстной кишке.

• Тонкий кишечник переходит в прямую

кишку, которая образует расширение —

клоаку.

31. Дыхательная система

• Почти у всех земноводных - легкие.• Эти органы имеют еще очень простое строение и

представляют собой тонкостенные мешки, в стенках

которых разветвляется довольно густая сеть кровеносных

сосудов. Так как внутренняя стенка легких почти гладкая,

то их поверхность относительно невелика.

• Трахея почти неразвита, и легкие связаны

непосредственно с гортанью. Поскольку грудной клетки у

земноводных нет, дыхание обеспечивается работой мышц

ротовой полости.

32.

• Вдох происходит при открытых ноздрях(которые в отличие от ноздрей рыб сквозные,

т. е. кроме наружных ноздрей имеются и

внутренние ноздри — хоаны) и закрытом рте

оттягивается дно обширной ротовой полости

и в нее поступает воздух. Затем ноздри

закрываются особыми клапанами, дно ротовой

полости поднимается, и воздух нагнетается в

легкие. Выдох происходит в результате

сокращения брюшной мускулатуры.

33.

• Значительное количество кислородаземноводные получают через кожу и

слизистые оболочки ротовой полости.

• У некоторых видов саламандр легких

совсем нет, и весь газообмен совершается

через кожу.

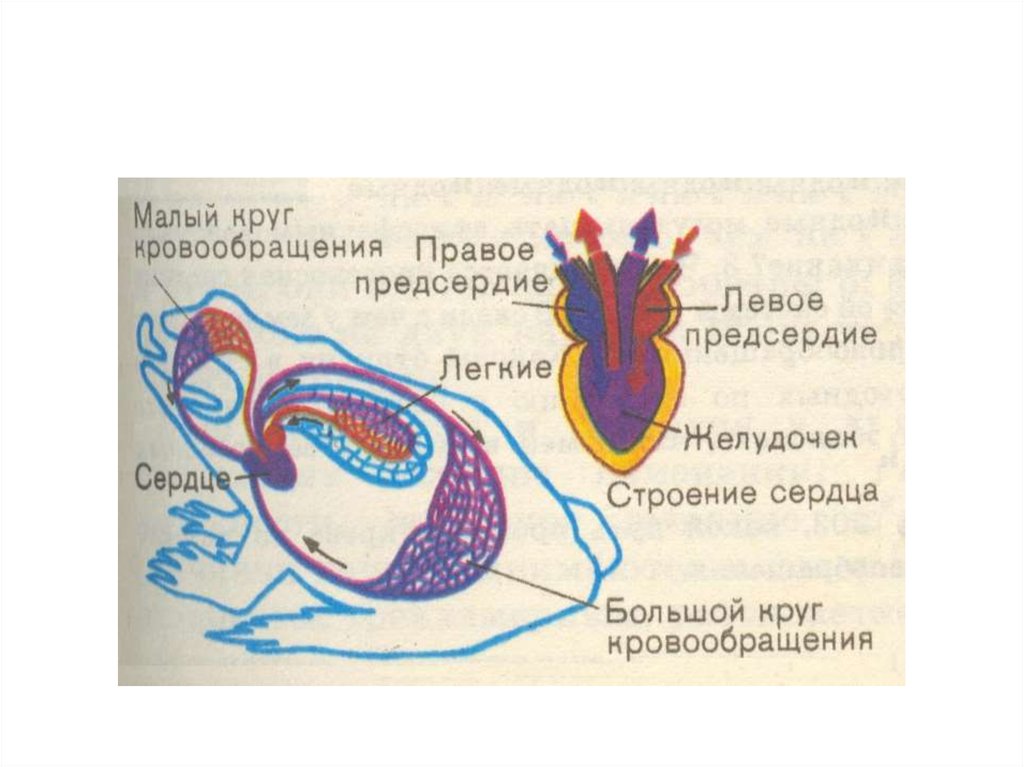

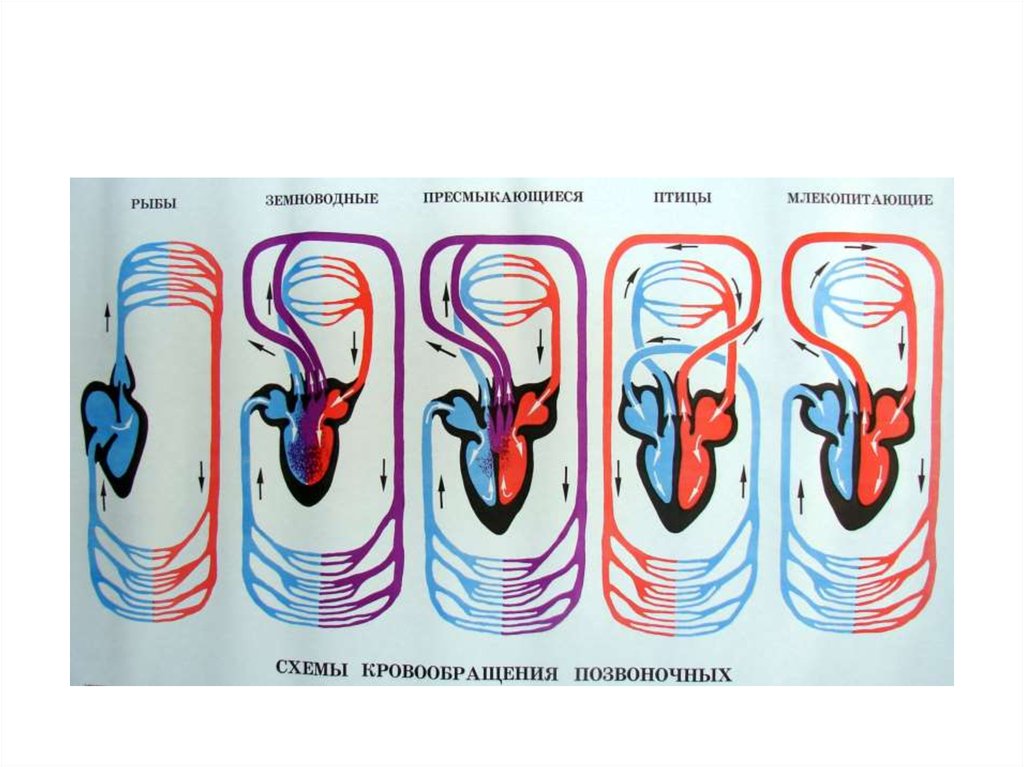

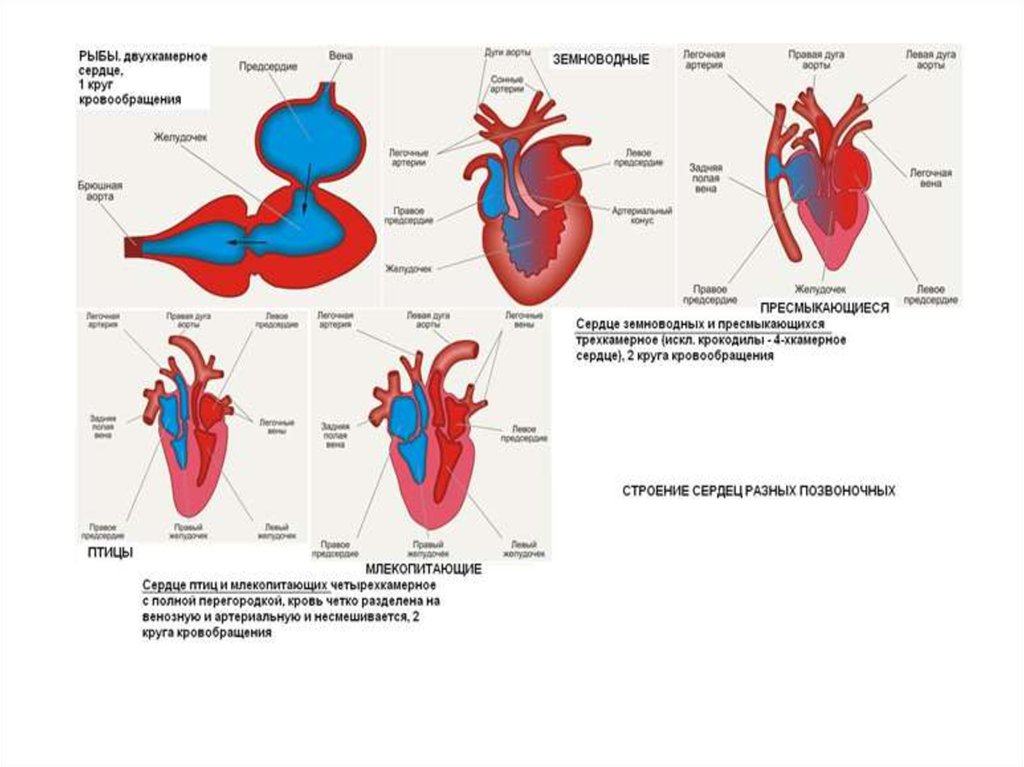

34. Кровеносная система

Сердце намного крупнее и сложнее устроено, чем у рыб, и состоит из

трех камер

левого предсердия

правого предсердия

одного желудочка.

В левое предсердие поступает по легочным венам кровь, насыщенная

в легких кислородом и бедная углекислым газом. кровь артериальная, приносят - вены.

В правое предсердие кровь - насыщенная углекислым газом венозная.

35.

36.

37.

38.

• В результате сокращения предсердий кровь изних попадает в единственный желудочек, но там

артериальная и венозная порции ее полностью не

смешиваются, так как этому препятствуют

многочисленные выросты на внутренней стороне

желудочка

• Поэтому после сокращения предсердий в правой

части желудочка будет находиться венозная

кровь, в левой — артериальная, а в средней —

смешанная.

39.

• От правой части желудочка отходит артериальныйконус (унаследованный амфибиями от

кистеперых рыб), от которого берут начало

четыре пары артерий (образовавшиеся из

жаберных приносящих артерий рыб).

• В результате сокращения желудочка первая

порция крови, попадающая в артериальный

конус, будет венозной, и она направляется в

самые близкие к правой части желудочка и

широкие легочно-кожные артерии

40.

• вторая порция крови — смешанная — направляется ваорту

• третья порция крови — артериальная — идет в сонные

артерии

• главные артерии амфибий несут разную кровь, что

обеспечивает наиболее целесообразное распределение

ее в организме в связи с переходом к легочному способу

дыхания

• Кровь, насыщенная в коже кислородом, идет по венам в

правое предсердие и несколько увеличивает содержание

кислорода в венозной крови.

41. Выделительная система

• Почки, как и у рыб, туловищные, но болеекомпактной формы, расположенные в задней

половине тела на спинной стороне.

• Моча удаляется через мочеточники (вольфовы

каналы), впадающие, как и у кистеперых рыб, в

клоаку, и накапливается в мочевом пузыре,

который периодически опорожняется через

клоакальное отверстие.

42. Нервная система

• В сравнении с рыбами относительныйвес головного мозга земноводных больше

• Головной мозг состоит из 5 отделов:

• передний мозг относительно крупный; разделён на 2

полушария; имеет крупные обонятельные доли;

• средний мозг относительно невелик, является центром

зрения, тонуса скелетной мускулатуры.

• промежуточный мозг хорошо развит;

• мозжечок развит слабо

• продолговатый мозг является центром регуляции

дыхательных, кровеносных и пищеварительных

процессов;

43.

• От головного мозга отходят 10пар головных нервов (I-X).

• Спинномозговые нервы у хвостатых и

бесхвостых образуют хорошо выраженные

плечевое и поясничное сплетения. Хорошо

развита симпатическая нервная система,

представленная в основном двумя

нервными стволами, расположенными по

бокам позвоночника.

44. Органы чувств

• Глаза приспособлены к функционированию ввоздушной среде.

• есть верхние (кожистые) и нижние (прозрачные)

подвижные веки. Мигательная перепонка (вместо

нижнего века у большей части бесхвостых)

выполняет защитную функцию.

• есть гардерова железа, секрет которой

смачивает роговицу и предохраняет её от

высыхания. У многих развито цветное зрение.

45.

• Органы обоняния функционируют только ввоздушной среде, представлены парными

обонятельными мешками. Их стенки

выстланы обонятельным эпителием.

Открываются наружу ноздрями, а в

ротоглоточною полость — хоанами

46.

• В органе слуха новый отдел — среднее ухо. Наружное слуховоеотверстие закрывает барабанная перепонка, соединённая со слуховой

косточкой — стремечком. Стремечко упирается в овальное окно,

ведущее в полость внутреннего уха, передавая ему колебания

барабанной перепонки. Для выравнивания давления по обе стороны

барабанной перепонки полость среднего уха соединена с

ротоглоточной полостью слуховой трубой.

• Органом осязания является кожа, содержащая осязательные нервные

окончания. У водных представителей и головастиков имеются

органы боковой линии.

• Органы вкуса. Расположены в ротовой полости. Предполагается, что

лягушка воспринимает только горькое и соленое.

47. Размножение.

• Амфибии — раздельнополые животные. У самок половые железыпредставлены парными яичниками, а у самцов — парными

семенниками. Оплодотворение в большинстве случаев происходит в

воде.

• У бесхвостых амфибий этому предшествует сближение самца и

самки: самец обхватывает сзади самку, надавливает передними

конечностями на ее брюшную стенку и этим способствует выходу

в воду икры, которую он сразу оплодотворяет. Таким образом, при

наличии полового акта оплодотворение происходит вне организма

самки.

• У большинства хвостатых амфибий (например, у тритонов) самец

выделяет семя в особом мешочке (сперматофоре), который самка

тут же захватывает краями клоаки. В данном случае полового

акта нет, но оплодотворение — внутреннее. Наконец, у безногих

амфибий самец вводит семя в клоаку самки при помощи своей

способной выпячиваться клоаки.

Биология

Биология