Похожие презентации:

Реактивность организма

1. РЕАКТИВНОСТЬ

является эндогенным условиемвозникновения заболевания

2.

РЕАКТИВНОСТЬ– способность организма изменять

жизнедеятельность в ответ на воздействие

среды.

3.

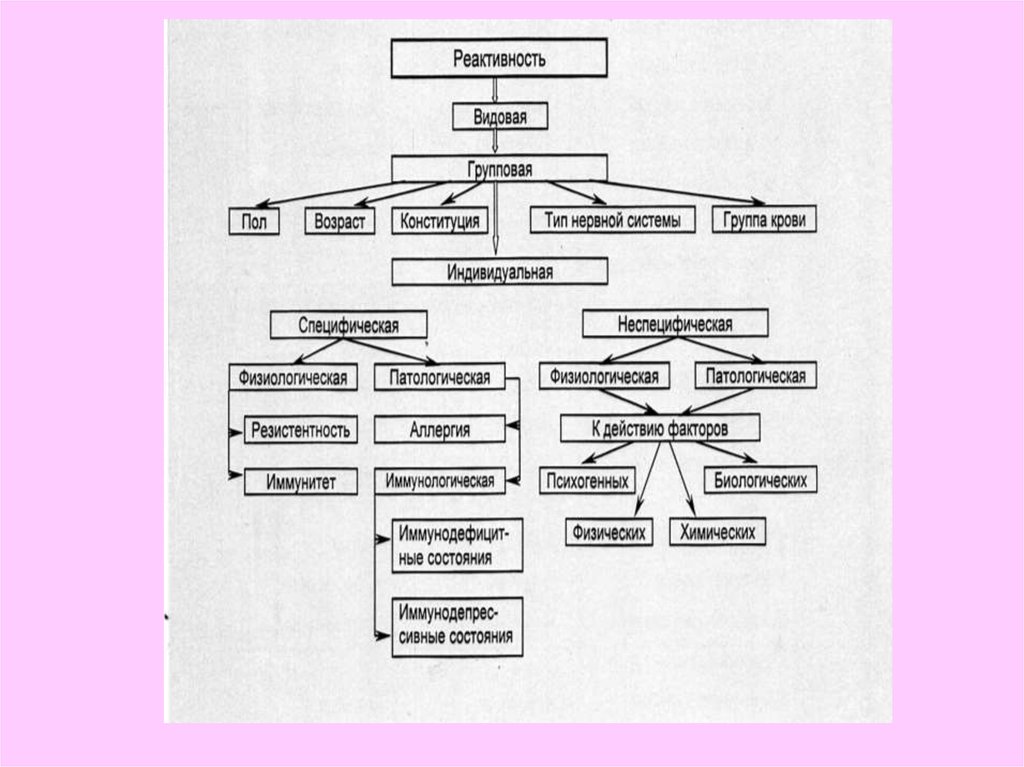

4. Видовая реактивность

• Сезонная миграция птиц и рыб• Спячка животных

• Вторая сигнальная система

5. Групповая реактивность

Половая

Возрастная

Конституциональная

Тип ВНД

Группа крови

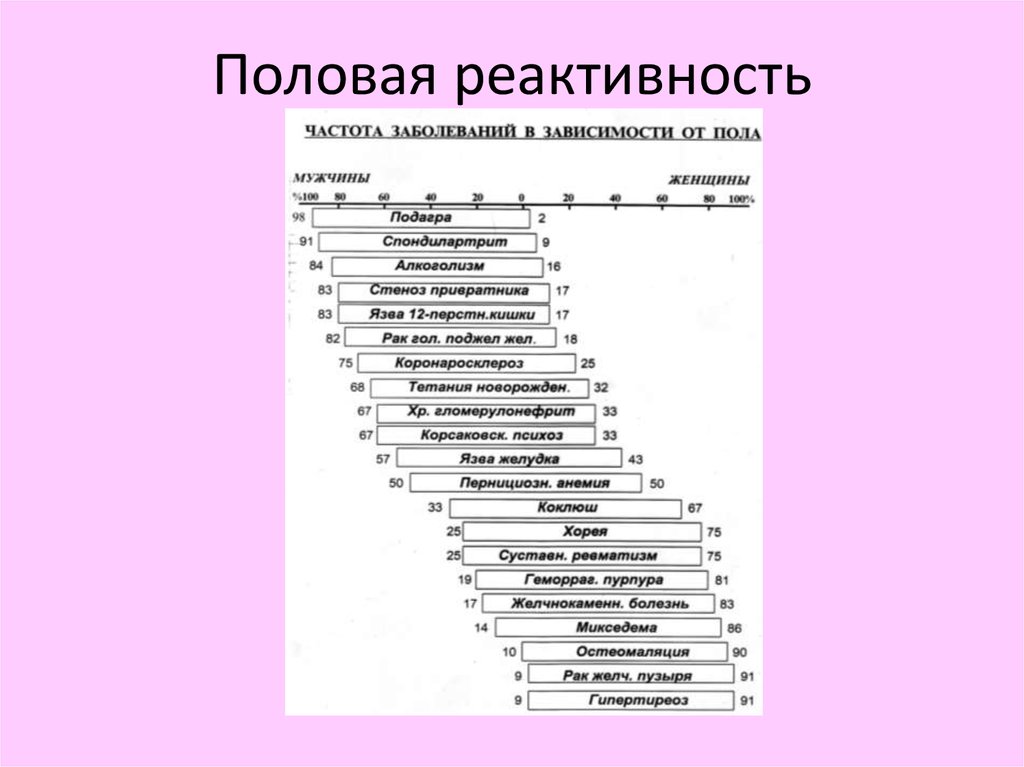

6. Половая реактивность

7.

• женский организм более устойчив кгипоксии, кровопотере, голоданию.

• мужской организм более устойчив к

физическим нагрузкам.

8.

Конституциональная реактивность – связана стипом конституции.

Тип конституции - совокупность относительно

устойчивых морфологических и

функциональных признаков организма

человека, обусловленных наследственностью

и условиями жизни.

9. Принципы классификации

• до М.В. Черноруцкого – учитывалисьтолько морфологические признаки

• М.В. Черноруцкий – добавил

функциональные особенности организма

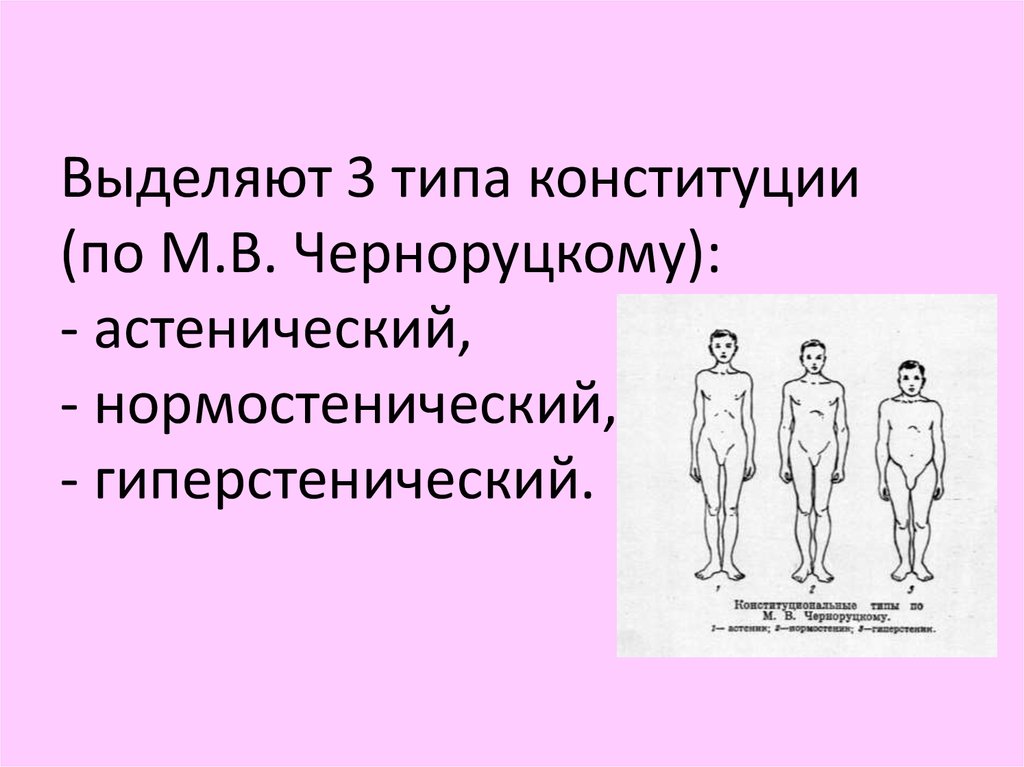

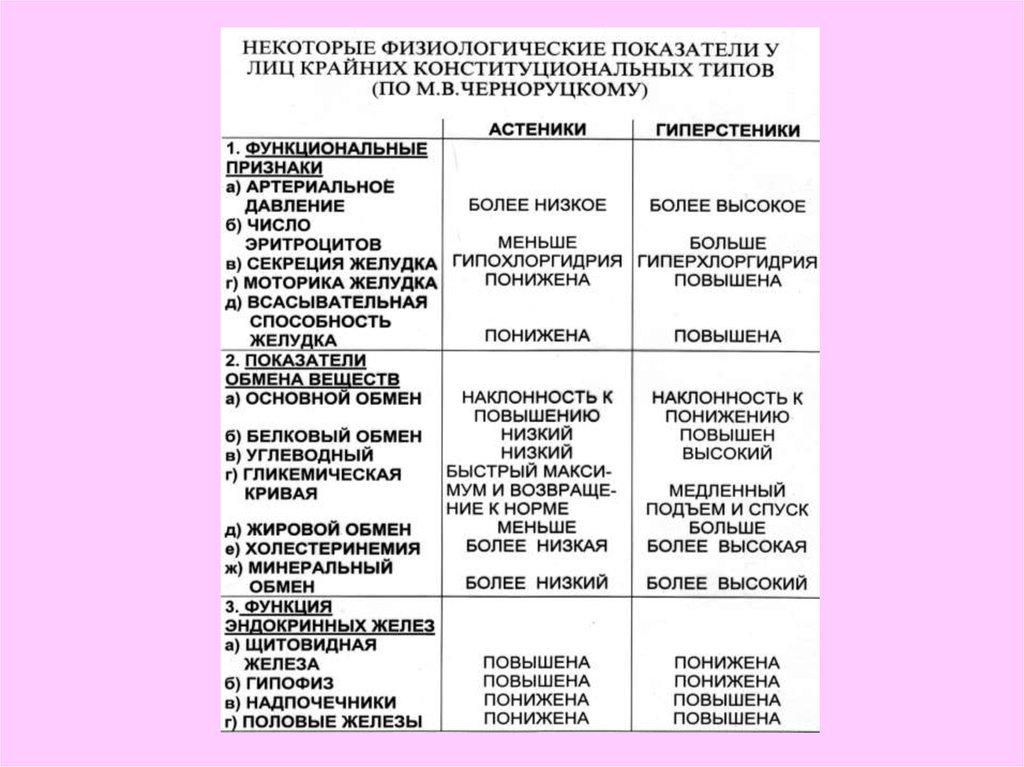

10. Выделяют 3 типа конституции (по М.В. Черноруцкому): - астенический, - нормостенический, - гиперстенический.

11.

12.

Люди с астеническим типом отличаютсяповышенной возбудимостью нервной

системы, предрасположенностью к неврозам,

гипотензии, заболеваниям органов дыхания,

язвенной болезни.

13.

Люди с гиперстеническим типомпредрасположены к ожирению, сахарному

диабету, гипертонической болезни,

ишемической болезни сердца,

желчекаменной болезни.

14. Реактивность у детей

• чем моложе ребенок, тем меньше специфическихпризнаков болезни, а неспецифические проявления

выступают на первый план;

• наличие врожденного (трансплацентарного)

иммунитета в течение 6 месяцев после родов;

• защитные барьеры у новорожденных недостаточно

развиты и дифференцированы – больше риск

проникновения инфекции;

• степень зрелости отдельных систем неодинакова,

отсюда особенности их функционирования и

сопротивляемость при действии болезнетворных

факторов.

15. Реактивность у пожилых людей

- мультиморбидность;- иммунная недостаточность, но возникновение

аутоагрессии;

- ослабление нервного контроля над работой

внутренних органов;

- увеличение роли гуморальных факторов

регуляции;

- изменение реактивности к гуморальным

факторам (чувствительность растет, а

реакционная способность падает).

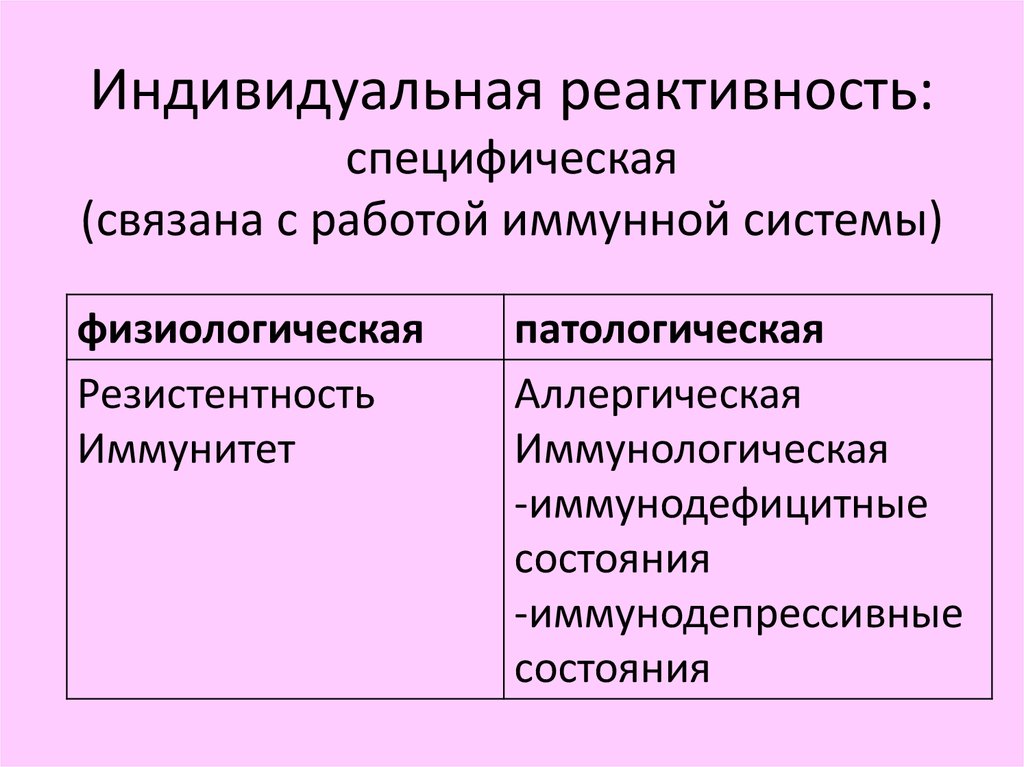

16. Индивидуальная реактивность: специфическая (связана с работой иммунной системы)

физиологическаяРезистентность

Иммунитет

патологическая

Аллергическая

Иммунологическая

-иммунодефицитные

состояния

-иммунодепрессивные

состояния

17. Индивидуальная реактивность: неспецифическая

- к действию факторов: физических,химических, биологических, психогенных.

Неспецифическая патологическая

реактивность характерна для больного

организма (при шоке, коллапсе, в коме).

Отражает понижение приспособительных

возможностей организма.

18. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА- сопротивляемость организма

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМАсопротивляемость организмаЧастный случай реактивности.

Выделяют пассивную и активную

резистентность.

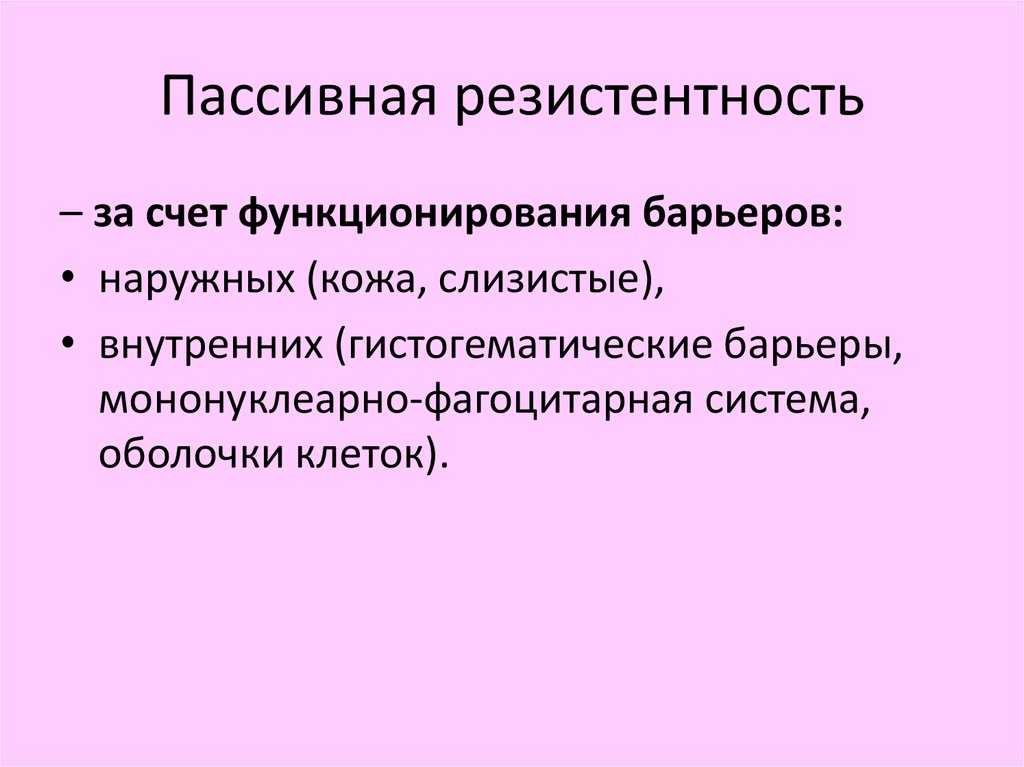

19. Пассивная резистентность

– за счет функционирования барьеров:• наружных (кожа, слизистые),

• внутренних (гистогематические барьеры,

мононуклеарно-фагоцитарная система,

оболочки клеток).

20. Механизмы функционирования барьеров:

• нервно-рефлекторный,• нервно-гуморальный,

• клеточный.

21. Активная резистентность

– обеспечивается защитноприспособительными реакциями придействии экзогенных факторов.

22. Классификация:

• по функциональным системам, в которыхвозникает;

• по физиологическим системам, в которых

возникает.

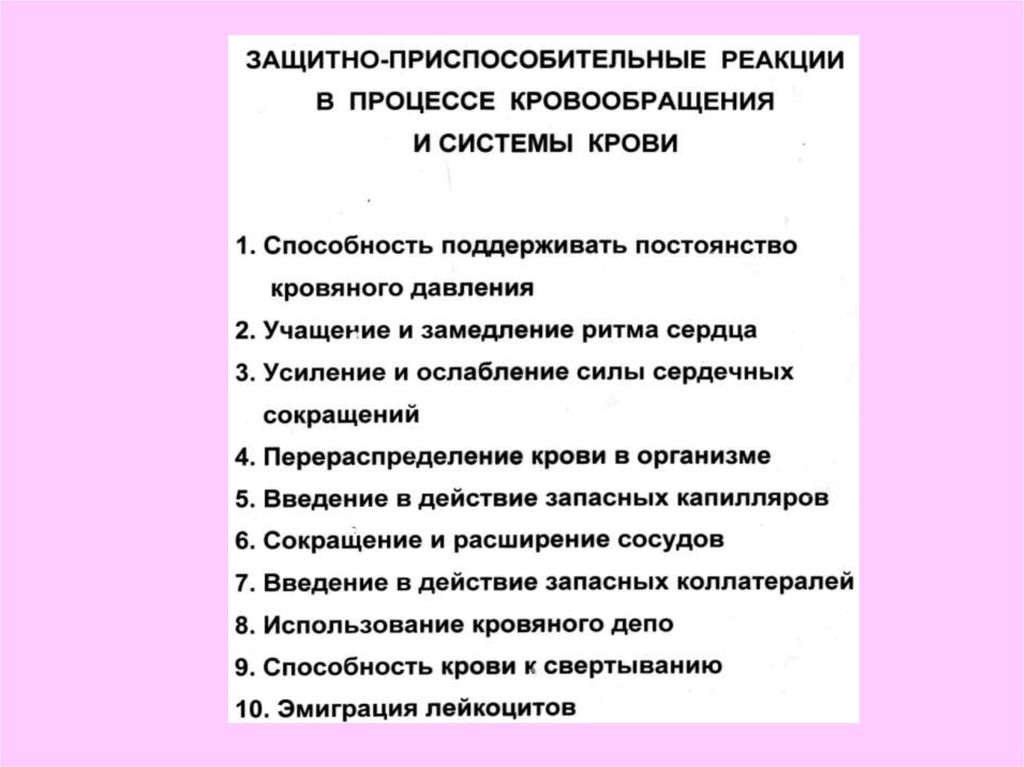

23.

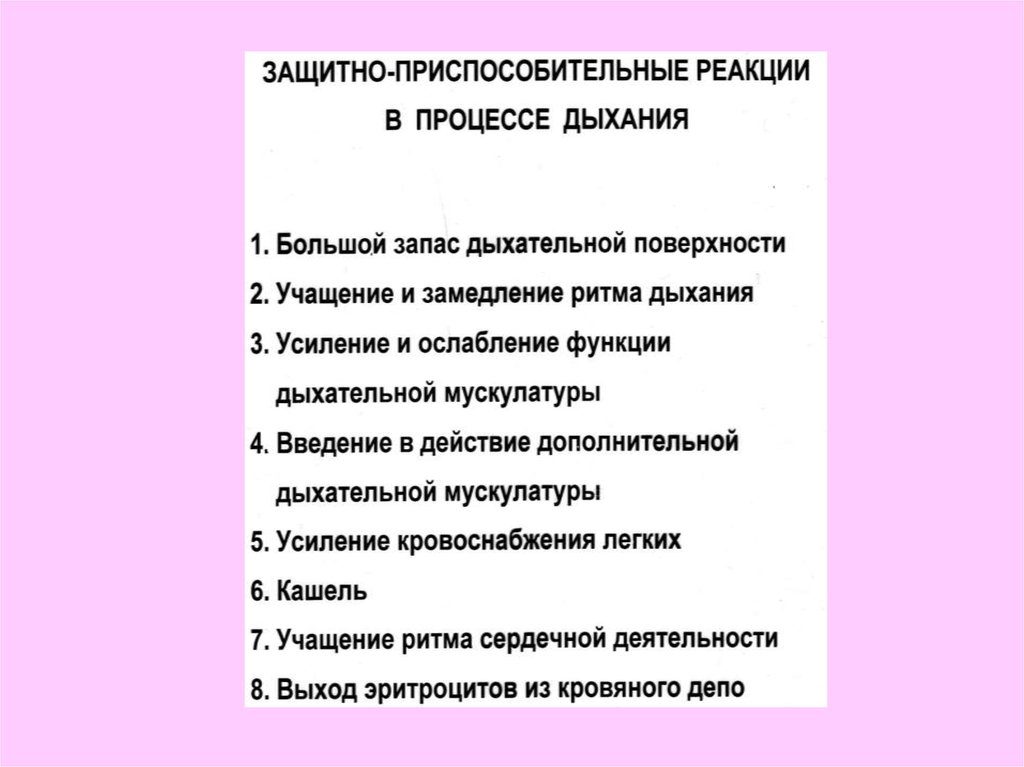

24.

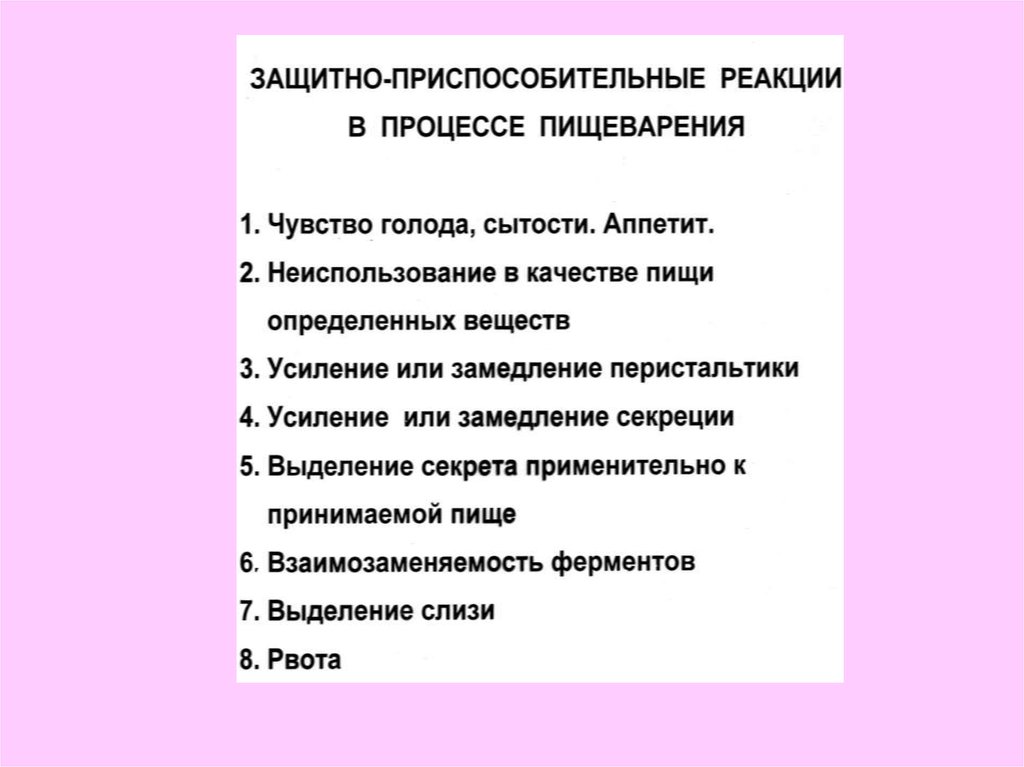

25.

26.

27.

Возможна перекрестная резистентность –повышение устойчивости организма не

только к первичному фактору, вызывающему

защитную реакцию, но и к другим

воздействующим факторам, ответная реакция

на действие которых имеет сходные

механизмы с первичным воздействием.

Например, закаливание.

28.

Резистентность• можно повысить в результате

тренировок,

• снижается при гипокинезии.

29. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАКТИВНОСТИ

• раздражимость, возбудимость,функциональная подвижность;

• реакция системы крови;

• скорость образования антител;

• определение биологически активных

веществ;

30.

• исследование бактерицидных свойствкожи;

• исследование двигательной активности

мерцательного эпителия;

• фагоцитарная активность лейкоцитов;

• функциональные пробы.

31. функциональные пробы –

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ –это различные дозированные нагрузки или

возмущающие воздействия, позволяющие

объективно оценить резервы организма и

способность компенсировать повреждение

организма при болезни.

Используются для оценки ЗАЩИТНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ (У ЗДОРОВЫХ

ЛЮДЕЙ) И ЗАЩИТНО-КОМПЕНСАТОРНЫХ (У

БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ) РЕАКЦИЙ.

32. Показания к проведению функциональных проб

1. Оценка функционального состояния сердечно – сосудистой, дыхательной идругих систем организма здоровых и больных людей;

2. Оценка физической подготовленности к занятиям спортом, физической

культурой и ЛФК;

3. Экспертиза профессиональной пригодности;

4. Оценка эффективности программ тренировки и реабилитации.

5. Оценка приспособляемости к данной нагрузке;

6. Оценка физической работоспособности и уровня подготовленности;

7. Выявление изменений со стороны сердечно – сосудистой и других систем и

процессов адаптации к нагрузке от одного исследования к другому;

8. Выявление предпатологических состояний.

33. КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

1.Функциональные пробы с дозированнойфизической нагрузкой.

2. Пробы с изменением условий внешней

среды.

3.Пробы с изменением положения тела в

пространстве.

4. Пробы с использованием

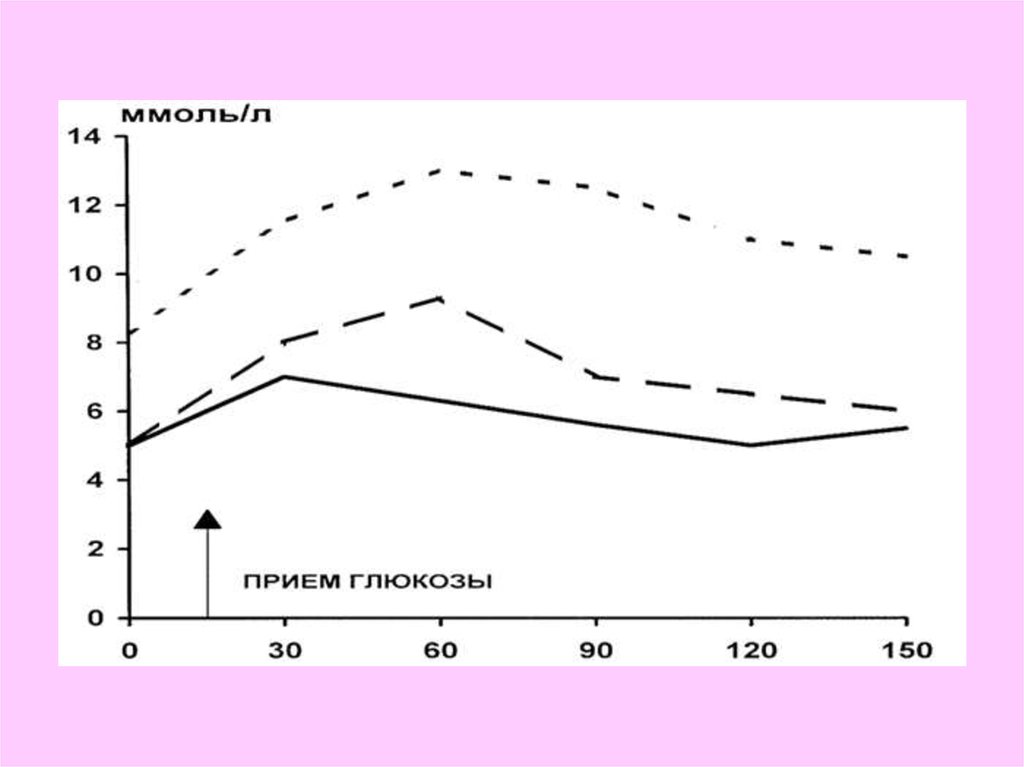

фармакологических и пищевых средств.

34. Оценка функциональных проб

исходные данные исследуемого показателя

скорость достижения максимума,

величина подъема показателя,

скорость возврата к норме, должной

величине, исходному уровню.

Позволяет выявить компенсированную

форму заболевания на ранней стадии его

развития и своевременно начать лечение.

35.

36. Адаптационный синдром

- защитная нейрогуморальнаягенерализованная реакция организма на

действие сверхсильных раздражителей.

37.

Студент немецкого университета города Праги ГансСелье, сидя на своих первых лекциях по внутренним и

инфекционным болезням, был по его собственным

словам, глубоко ошеломлен неожиданной мыслью:

«При разборе каждого случая профессор тщательно

обращал наше внимание на болезненный вид и плохое

самочувствие больного, обложенный язык, жалобы на

более или менее разлитые боли в с уставах, расстройство

функции желудочно-кишечного тракта с потерей аппетита

и похуданием (с повышенным выделением из организма

азота, фосфатов и калия). Не всегда, но очень часто

отмечалась

лихорадка

(с

признаками

эйфории,

возбуждения или угнетения психики), увеличение

селезенки и печени, протеинурия… однако, всему этому не

придавалось большого значения.

38.

Затем перечислялось несколько«характерных» симптомов, которые, проявившись

только впоследствии, могли помочь

диагностировать специфическое заболевание...

Профессора, видимо не интересовали многие

изменения, которые были уже налицо, ведь они

были «неспецифическими» и, следовательно,

«бесполезными для врача».

39.

Селье пишет, что на него, как новичка,лишенного предвзятости ходячего медицинского

мышления, большое впечатление произвело то

обстоятельство, что «... лишь несколько признаков

действительно характеризуют любую частную

болезнь; большинство же симптомов являются

общими для многих совершенно различных

заболеваний или даже для всех болезней».

40.

Адаптационный синдром - состоит изспецифического компонента (в зависимости

от раздражителя) и неспецифического

компонента (одинаков для всех

раздражителей).

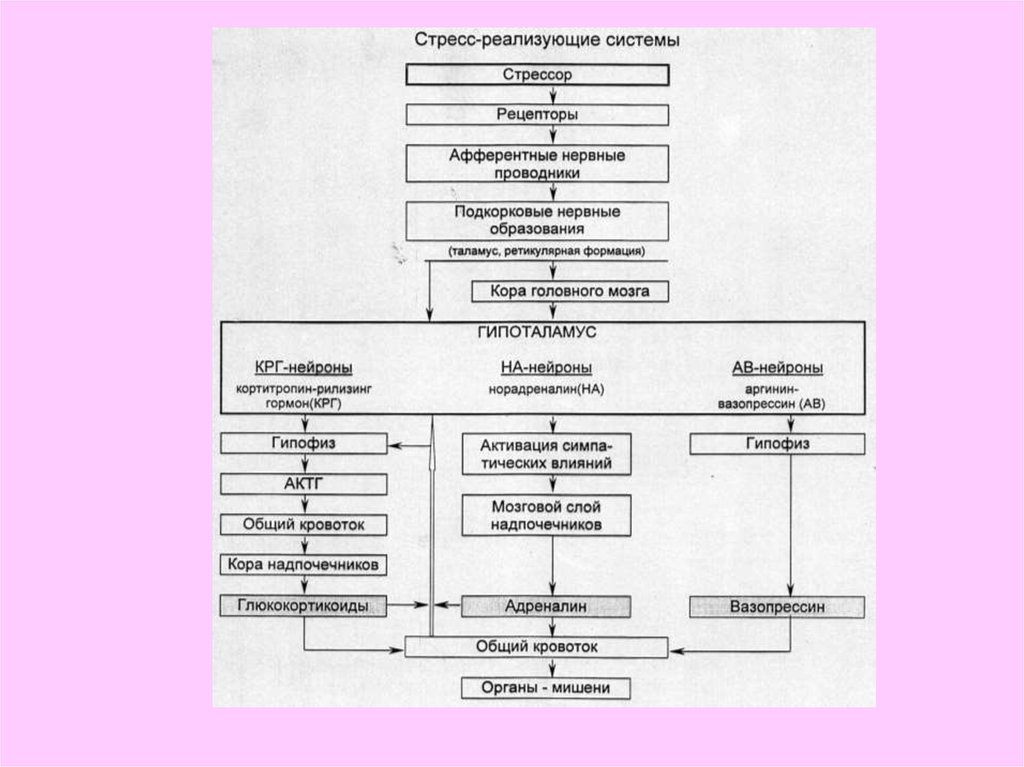

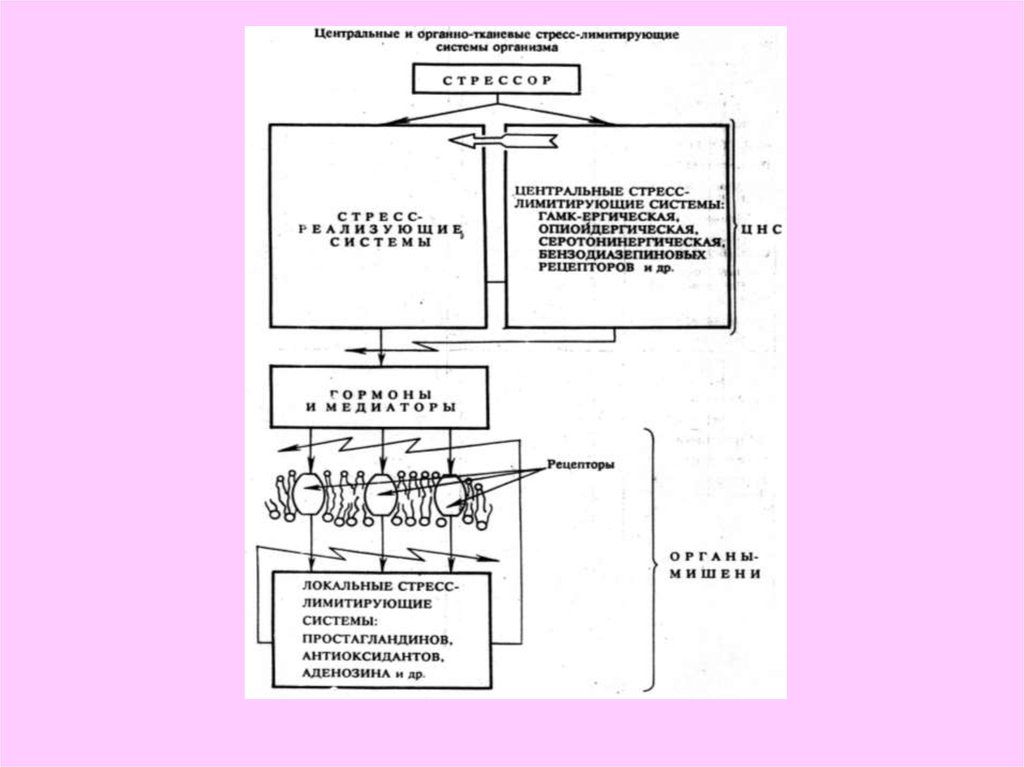

41. Стресс-реакция

- типовая неспецифическая защитнаяреакция, возникающая в ответ на действие

сверхсильных раздражителей.

Изучена Г. Селье.

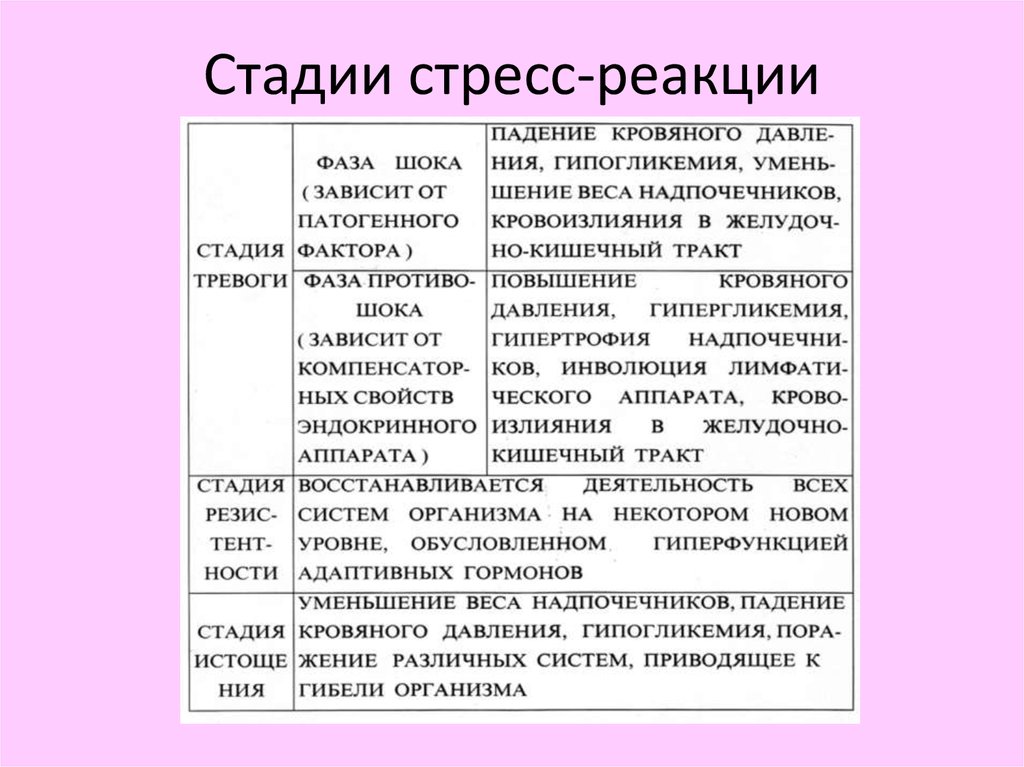

42. Стадии стресс-реакции

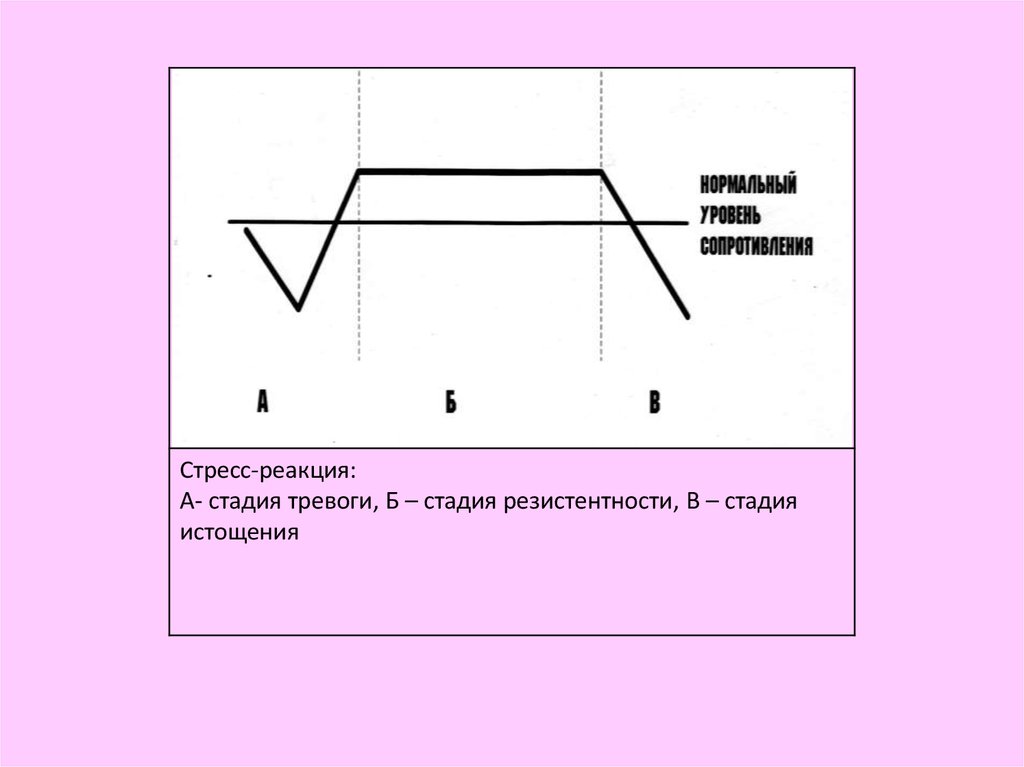

43.

Стресс-реакция:А- стадия тревоги, Б – стадия резистентности, В – стадия

истощения

Биология

Биология