Похожие презентации:

Русская философия

1.

1.2.

3.

4.

Русская средневековая философия

Философская мысль в России в XVIII веке

Западники и славянофилы

Философия Серебряного века

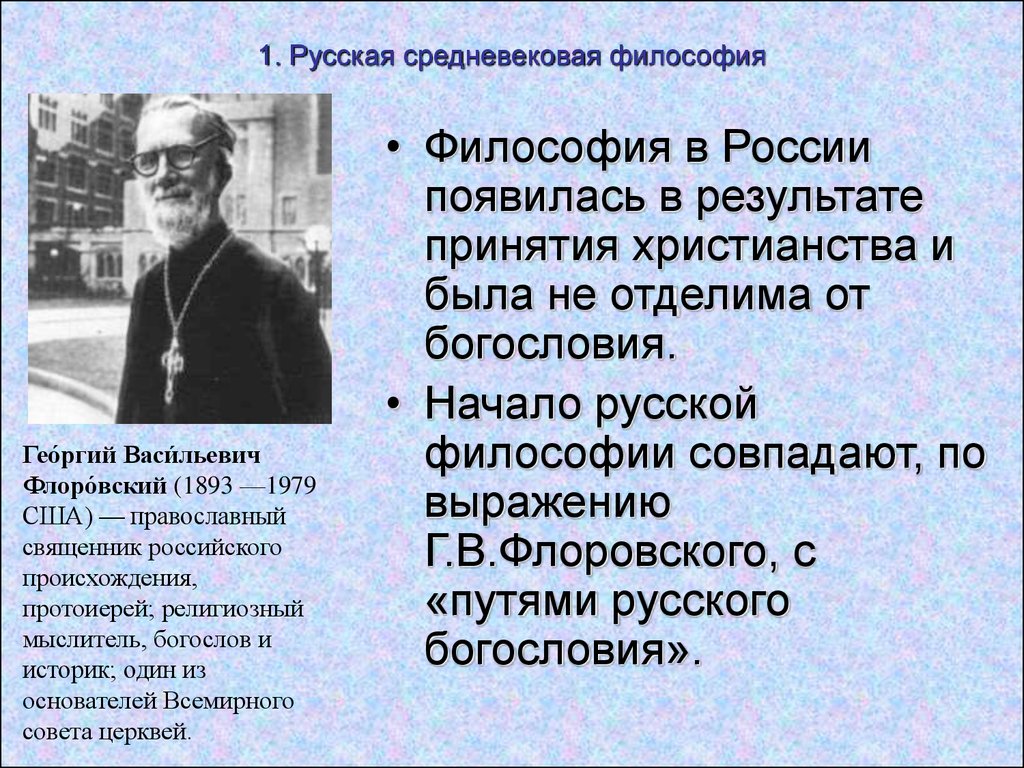

2. 1. Русская средневековая философия

Гео́ргий Васи́льевичФлоро́вский (1893 —1979

США) — православный

священник российского

происхождения,

протоиерей; религиозный

мыслитель, богослов и

историк; один из

основателей Всемирного

совета церквей.

• Философия в России

появилась в результате

принятия христианства и

была не отделима от

богословия.

• Начало русской

философии совпадают, по

выражению

Г.В.Флоровского, с

«путями русского

богословия».

3. 1. Русская средневековая философия

• Этапы средневековой философии:• На рубеже X-XI вв. - смена языческого

типа мировоззрения христианским с

внедрением богословских и

философских представлений;

• в XII-XIII вв. раннесредневековая

русская философия выступает как

сложившееся явление. После кризиса,

вызванного падением Киевской Руси в

результате монгольского нашествия,

начинается постепенный ее подъем в

XIV-XV вв.;

• XVI в. предстает апогеем развития

средневековой мысли;

• в XVII в. начинается постепенная замена

древнерусского типа мышления

новоевропейским.

4. 1. Русская средневековая философия

• Слово философия в старославянском языке имело многозначений.

• Под философами разумели:

• античных мыслителей, писателей, ученых (Платона, Сократа,

Демосфена, Вергилия, Галена);

• представителей патристики, мучеников, исповедников

христианства (Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина,

Юстина Мученика);

• просветителей и проповедников (Константина-Кирилла,

греческого богослова, произнесшего «Речь философа» перед

князем Владимиром);

• мастеров экзегезы (Климента Смолятича, Максима Грека);

• деятелей искусства, умевших воплощать мудрость

эстетическими средствами (Феофана Грека, Андрея Рублева);

• способных к необыденному мышлению людей духовного

склада вроде князя Владимира Волынского, о котором

сообщается в Ипатьевской летописи: «Владимир же разумел

притчи и темные слова и разговаривал с епископом много о

книгах, ибо был великий книжник и философ, какого не было

по всей земле и после него не будет»;

5. 1. Русская средневековая философия

• философия связывается с образомСофии Премудрости Божией (синтез

библейской девы Мудрости из Книги

Притч и эллинской Афины Паллады).

• «Этот образ проходит сквозь всю

тысячелетнюю историю отечественной

культуры и живет в многообразных ее

творениях — от величественных

кафедральных храмов Киева,

Новгорода, Полоцка, Вологды,

Тобольска, великолепных икон и

фресок, гимнографических сочинений,

произведений пластики до

софиологических трактатов Нового

времени»1.

История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и

средневековья.- М.: Греко-латинский кабинет, 1995 - с.452

6. 1. Русская средневековая философия

Илларион - первыймитрополит из русичей,

сведения о котором

весьма скупы: точно

известна лишь дата его

поставления на

митрополитский

престол — 1051 г.

• Русская философская мысль

имеет своим источником

произведения киевского

философа - митрополита

Иллариона, поставившего

вопрос о месте русского

народа в мировой истории, об

историческом значении

принятия им христианства

(«Слово о законе и

благодати», «Молитва»,

«Исповедание веры»).

7. 1. Русская средневековая философия

• В допетровской Руси авторамибогословско-философских

сочинений были

священнослужители.

Исключением является великий

князь Владимир Мономах,

занимавший киевский престол в

1113-1125 гг., по материнской

линии внук византийского

императора Константина

Мономаха.

• На склоне лет он создал

«Поучение», сохранившееся в

единственном списке в составе

Лаврентьевской летописи

8. 1. Русская средневековая философия

• В эпоху утверждения Московского царствавозникает доктрина «Москва — Третий Рим».

К ее созданию причастны многие идеологи,

основным же считают старца Филофея,

монаха Елеазарова монастыря из-под

Пскова, который в ряде посланий великому

князю Василию III, Ивану Грозному и другим

адресатам изложил основные ее принципы:

• падение "первого Рима" от язычников и

"второго Рима" от мусульман за прегрешения

против веры;

• наступление эпохи "Третьего Рима", после

которого "четвертому" не быть;

• ответственность России за весь

православный мир;

• борьба за чистоту веры, укрепление властей

духовной и светской в их взаимной

«симфонии» как тесного сотрудничества при

разделении функций.

9. 1. Русская средневековая философия

• Основой духовного развития является идеалСвятой Руси, стремление к созданию на

Русской земле очагов царства Божьего.

• Мистическое богословие в этот период

развивается под влиянием исихазма (от

греческого «исихийя» — покой, безмолвие),

или паламизма, называемого по имени его

основателя св. Григория Паламы, афонского

подвижника и богослова XIV в. Религиознофилософское учение о «Фаворском свете»,

внутренней духовной сосредоточенности,

особых приемах медитации, просветлении

плоти и гармонии духа с тварным миром

оказало значительное влияние на русскую

культуру.

10. 1. Русская средневековая философия

• Примером интереса к философииможет служить князь Андрей

Курбский - энтузиаст изучения

наследия Иоанна Дамаскина,

автор «Сказа о логике»,

«Толкования на дщицу

кафегорий», «Сказания о древе

Порфирия» и переработки «Trivii

Erotemata» под названием «От

другие диалектики Иоанна

Спанинбергера о силогизме

вытолкована», которое стало

первой печатной русской книгой

по логике, изданной в Вильно в

1586 г.

11. 1. Русская средневековая философия

• XVII в. – это время раскола: реформы Петра Iраскололи общество в политическом и культурных

ракурсах; церковная реформа в духовном.

• В это же время возникает полемика грекофилов и

латинофилов.

• К первым относят Епифания Славинецкого (ок. 16001675), «во философии и богословии изящного

дидаскала», переводчика, гимнографа, богослова,

инока Ефимия и пиита Кариона Истомина, автора

декламации о пользе наук, училищ и мудрости

философской. Все они придерживались ориентации

на византийскую православную культуру

(А.М.Панченко).

• Главой латинского направления выступил Симеон

Полоцкий (1629-1680), в миру Самуил СитниановичПетровский.

12. 1. Русская средневековая философия

• В XVII в. открыто (1687 г.) первоероссийское высше учебное

заведение Славяно-греколатинская

академия. До основания

Московского университета эта

академия и Киево-Могилянская

представляли основную кузницу

подготовки богословов,

философов, писателей, политиков.

• Они заимствовали методику

подготовки у католических

университетов, прежде всего у

Ягеллонского в Кракове,

основанного еще в XIV в.

13. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Для России XVIII столетие стало векомсекуляризации.

• Григория Саввича Сковороду (1722-1794)

нередко называют первым русским

философом. Сковорода учился в Киевской

академии, много путешествовал (побывал в

Польше, Венгрии, Австрии, Италии,

Германии), овладел несколькими языками (в

том числе греческим и древнееврейским),

знал как древнюю, так и новоевропейскую

философию. Большая часть жизни

философа прошла в странничестве.

Странствуя, он пишет свои философские и

поэтические произведения. Широко

известна эпитафия на могиле мыслителястранника, написанная им самим: «Мир

ловил меня, но не поймал».

14. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Его философия характеризуется:• антропоцентризмом – «Не измерив

себя прежде всего, - писал

мыслитель, - какую пользу

извлечешь из знания меры в прочих

существах?»;

• платонизмом - каждый человек в

своем земном существовании есть

лишь «сон и тень истинного

человека»;

• пантеизмом – «Бог всю тварь

проницает и содержит... Бог есть

основание и вечный план нашей

плоти... Тайная пружина всему...»

15. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Старец Паисий Величковский (1722-1794)учился в Киевской академии, но, оставшись

неудовлетворенным недостаточно

православным, на его взгляд, характером

обучения, покидает ее. Странствия приводят

Паисия на Афон. Здесь он продолжает

образование, овладевает греческим и другими

языками, становится прекрасным

переводчиком. Среди его многочисленных

учеников были и те, кто в дальнейшем приняли

участие в возрождении Оптиной пустыни.

• В жизни и мировоззрении Паисия

Величковского продолжается традиция

русского исихазма. Несомненно значение его

культурно-просветительской деятельности, и

прежде всего перевода и издания им

«Добротолюбия» (5-томного сборника

творений отцов церкви о жизни христианских

подвижников).

16. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• В 1755 году открылся Московскийуниверситет. Первые

университетские профессора

философии - Николай Никитич

Поповский (ок. 1730-1760),

Дмитрий Сергеевич Аничков

(1733-1788), Антон Алексеевич

Барсов (1730-1791) и другие были прежде всего

просветителями и

пропагандистами идей

новоевропейской философии.

17. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Антиох Дмитриевич Кантемир(1708- 1744) - дипломат и поэтсатирик, переводчик сочинений

Ш. Монтескье и Б. Фонтенеля был автором своеобразного

натурфилософского трактата

«Письма о природе и

человеке».

18. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Василий Никитич Татищев (16861750) - один из первых русскихисториков, автор «Истории

Российской с самых древнейших

времен» - известен также своими

сочинениями философского

характера: «Разговор о пользе наук

и училищ», «Духовная моему

сыну» и другими. В этих работах он

выступал прежде всего как

просветитель, сторонник светской

культуры и образования.

19. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Князь Михаил Михайлович Щербатов (17331790), мыслитель консервативныхубеждений, тем не менее опирался в своих

оценках причин «повреждения нравов» (в

памфлете «О повреждении нравов в

России») на те же идеи естественного права.

В его работах «Разговор о бессмертии

души», «Рассмотрение жизни человеческой»,

«О пользе наук» заметно влияние концепции

«естественной религии».

• Щербатов не был противником просвещения,

но желал для России еще и «нравственного

просвещения». Философия и нужна, по его

убеждению, прежде всего для «исправления

нравов». Щербатов был знатоком

европейской философии, и его философский

диалог «Разговор о бессмертии души» имел

своим прообразом платоновские диалоги, в

первую очередь «Федон».

20. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Масонство. Как пишет Зеньковский в«Истории русской философии», будучи

«явлением внецерковной

религиозности, свободной от всякого

церковного авторитета», масонство «с

одной стороны... уводило от

вольтерианства, с другой стороны - от

церкви».

21. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Масоном был видный русскийпросветитель-гуманист Николай

Иванович Новиков (1744-1818).

Талантливый моралист, он активно

пропагандировал идеалы

естественного равенства людей,

филантропии, примата

нравственного начала над

рациональным. Сблизившись в 70е годы с масонами, Новиков в

своих изданиях (журнал «Утренний

свет» и другие) все больше

внимания стал уделять проблемам

мистического знания, единства

веры и разума, свободы духовных

(мистических) исканий и т.п.

22. 2. Философская мысль в России в XVIII веке

• Михаил Васильевич Ломоносов(1711-1765) был не только ученым,

но и глубоким мыслителем. Он

учился в Германии у X. Вольфа,

авторитет которого в то время и в

Европе, и в России был

исключительно высок. Ломоносов

знал и ценил философское

творчество Лейбница и Декарта.

М.В.Ломоносов особое значение

придавал опытному познанию: «Один

опыт я ставлю выше, чем тысячу

мыслей, рожденных только

воображением».

23. 3. Западники и славянофилы

• Российское западничество XIX века не былооднородным идейным течением. Среди

общественных и культурных деятелей,

считавших, что единственный приемлемый и

возможный для России вариант развития - это

путь западноевропейской цивилизации, были

люди самых разных убеждений: либералы,

радикалы, консерваторы. Ведущие

славянофилы Киреевский и К.С. Аксаков в

молодые годы разделяли западнические

идеалы (Аксаков был участником

«западнического» кружка Н. В. Станкевича, куда

входили будущий радикал М. А. Бакунин,

либералы К.Д.Кавелин и Т. Н.Грановский,

консерватор М.Н.Катков и другие). Многие идеи

позднего Герцена явно не вписываются в

традиционный комплекс западнических

представлений.

24. 3. Западники и славянофилы

• ЧААДАЕВ Петр Яковлевич(1794-1856).

• Сочинения:

«Философических

письмах» (1829-1831) самом значительном

произведении мыслителя, а

также в сочинении

«Апология сумасшедшего»

(1837).

25. 3. Западники и славянофилы

• Образцом эволюционного развития дляЧаадаева служит опыт

западноевропейских государств,

частная и общественная жизнь которых

основана на «идеях долга,

справедливости, права, порядка». Эти

начала покоятся на строгой

организации католической церкви.

Снятие всех антитез между Россией и

Западом, нормализация русской

действительности может

осуществиться только путем

нравственного воспитания и

образования в соответствии с

идеалами западного просвещения и

религиозного синтеза.

26. 3. Западники и славянофилы

• Мировоззрение НиколаяВладимировича Станкевича (18131840) сформировалось под влиянием

известного русского шеллингианца

профессора М.Г.Павлова. В своей

духовной эволюции Станкевич прошел

путь от Шеллинга к Гегелю.

• Станкевич был сторонником

гегелевского историзма.

«Действительность, в смысле

непосредственного, внешнего бытия есть случайность, - писал он, действительность в ее истине есть

разум, дух».

27. 3. Западники и славянофилы

• Михаил Александрович Бакунин (18141876).• В начале своего творчества Бакунин

писал о гегелевской диалектике

абсолютного духа как о процессе

революционного разрушения и

творчества. Впрочем, уже в этот

период его отношение к философии

становится все более критическим.

«Долой, - заявлял Бакунин, логическое и теоретическое

фантазирование о конечном и

бесконечном; такие вещи можно

схватить только живым делом».

28. 3. Западники и славянофилы

• Александр Иванович Герцен (18121870).• Герцен обосновывал и интерпретировал

гегелевскую диалектику как инструмент

познания и революционного

преобразования мира («алгебры

революции»).

• Оценки европейской действительности,

данные поздним Герценом, были в

целом пессимистическими. В первую

очередь это относится к его анализу

процесса формирования нового типа

массового сознания, исключительно

потребительского, основанного на

глубочайшем и вполне

материалистическом индивидуализме

(эгоизме).

29. 3. Западники и славянофилы

• Алексей Степанович Хомяков(1804-1860).

• Круг духовных интересов и

деятельности Хомякова был

исключительно широк:

религиозный философ и богослов,

историк, экономист,

разрабатывавший проекты

освобождения крестьян, автор

ряда технических изобретений,

полиглот-лингвист, поэт и

драматург, врач, живописец.

• Зимой 1838/39 года он ознакомил

друзей с работой «О старом и

новом». Эта статья-речь вместе с

последовавшим на нее откликом

Киреевского ознаменовала

возникновение славянофильства

как оригинального течения русской

общественной мысли.

30. 3. Западники и славянофилы

• Гносеологические и онтологическиевзгляды Хомякова тесно связаны с

его богословскими идеями, и в

первую очередь с экклезиологией

(учением о церкви). Под церковью

понималось духовная связь,

объединяющая множество

верующих «в любви и истине». В

истории подлинный идеал

церковной жизни сохраняет, по

убеждению Хомякова, только

православие, гармонически сочетая

единство и свободу и тем самым

реализуя центральную идею церкви

- идею соборности.

31. 3. Западники и славянофилы

• В своей гносеологии Хомяков, отвергая рационализм,обосновывает необходимость цельного знания

(«живознания»), источником которого также

выступает соборность: «совокупность мышлений,

связанных любовью».

• Славянофильская историософия представлена в

основном в «Семирамиде» Хомякова,

незавершенной работе (опубликована уже после

смерти автора). В этой работе Хомяковым была

сделана попытка целостного изложения всемирной

истории, определения ее смысла.

32. 3. Западники и славянофилы

• В «Семирамиде» становится образ историческойжизни, принципиально лишенной постоянного

культурного, географического и этнического центра.

Связь же в «истории» Хомякова поддерживается

взаимодействием двух полярных духовных начал:

«иранского» и «кушитского», действующих отчасти в

реальных, отчасти в символических культурноэтнических ареалах.

• «Иранство» - символ свободы духа.

• «Кушитство» символизирует преобладание

вещественной необходимости, отрицание духа.

33. 3. Западники и славянофилы

• Иван Васильевич Киреевский(1806-1856), так же как и

Хомяков, был склонен связывать

отрицательный опыт западного

развития прежде всего с

рационализмом. Киреевский

ориентировался на

православный теизм, и будущая

«новая», христианская

философия виделась ему в

формах православного,

«истинного» осуществления

принципа гармонии веры и

разума.

34. 4. Философия «Серебряного века»

• Владимир Сергеевич Соловьев(1853- 1900) - философ, поэт,

публицист, критик. Сын историка

С.М.Соловьева.

• Философское и поэтическое

творчество Соловьева стало

духовной основой последующей

русской религиозной метафизики,

художественного опыта русского

символизма. Влияние оказывали не

только идеи философа-поэта, но и

сама его личность обрела в культуре

«серебряного века» символические

черты.

35. 4. Философия «Серебряного века»

• В 1873 г. выходит написанная В.Соловьевым работа«Мифологический процесс в древнем язычестве». В

объяснении внутренней логики развития мифа

Соловьев ориентировался на христианские

представления об истории мира и человека и на

предшествующий философский опыт осмысления

мифологического процесса (прежде всего Ф.Шеллинг и А.С.Хомяков).

• В 1874 году Соловьев защитил в Петербурге

магистерскую диссертацию «Кризис западной

философии. Против позитивистов». Диссертация

была посвящена в первую очередь критике

популярного в то время на Западе и в России

позитивизма.

36. 4. Философия «Серебряного века»

• В1876 г. начинается мистический период в творчествеСоловьева. Мистическая философия Соловьева связана с

восприятием им «нераздельности и неслиянности» Бога и мира,

божественного и человеческого как фундаментальнейшего

принципа бытия и одновременно центрального догмата

христианства.

• В работах «Чтения о Богочеловечестве», «Философские начала

цельного знания», «Критика отвлеченных начал» Соловьева,

излогается его учение о Вечной Женственности, душе мира,

Софии.

• Отпавший от Бога тварный мир, считал Соловьев, несет в себе

цельность, сохраняя «от века воспринятую силу Божества». Это

вечно женственное начало сотворенного мира, его душа, под

влиянием божественной благодати оказывается способной к

преображению, выступая уже как подлинная София,

Премудрость Божья.

37. 4. Философия «Серебряного века»

• Зимой и весной 1878 года в Петербурге Соловьев читает цикллекций "Чтения о Богочеловечестве".

• В лекциях Соловьев обосновывал и развивал ряд

основополагающих для своего учения идей: понимание

человека как «причастного Божеству» «естественного

посредника между Богом и материальным бытием»;

• признание необходимости религиозного возрождения (религия в

ее современном положении в обществе – «есть вещь весьма

жалкая»);

• центральным моментом было утверждение реальной

возможности преображения общественно-исторической жизни,

а в конечном счете и всего бытия. «Постепенное осуществление

этого стремления, постепенная реализация идеального

всеединства составляет смысл и цель мирового процесса».

38. 4. Философия «Серебряного века»

• В 1880 году Соловьев защитил докторскуюдиссертацию – «Критика отвлеченных

начал». Она содержала принципы онтологии,

теории познания и нравственной философии.

• 28 марта 1881г. Соловьев в публичной лекции

призывает Александра III помиловать убийц

своего отца. Реакция в официальных сферах

на это выступление была резко

отрицательной, одним из последствий ее

стало временное запрещение философу

чтения публичных лекций.

39. 4. Философия «Серебряного века»

• В 80-е годы начинается борьба Соловьева за «воссоединениецерквей», за сближение православного и католического мира. Это

приводит к разрыву со многими близкими людьми, в частности с

И.С.Аксаковым.

• Обоснованию идеи «воссоединения» были посвящены труды

Соловьева «История и будущность теократии» (Загреб, 1886),

«Россия и вселенская церковь» (Париж, 1889; переведена на

русский язык в 1911).

• «Свободная вселенская теократия» мыслилась философом как

идеальная форма организации общественной и государственной

жизни человечества и должна была представлять собой

гармоническое единство власти церковной (первосвященник),

основанной «на вере и благочестии», государственной (монарх),

хранящей «закон и справедливость», и пророческой - духовного

начала, основанного на «свободе и любви».

40. 4. Философия «Серебряного века»

• В последние годы жизни Соловьев от публицистики ирелигиозной деятельности возвращается к

философии, создает такие произведения, как

«Красота в природе» (1889), «Общий смысл

искусства» (1890), «Смысл любви» (1892- 1894),

«Оправдание добра» (1897), «Жизненная драма

Платона» (1898), «Теоретическая философия» (18971899).

• В «Трех разговорах» (1899-1900) - последней книге

Соловьева - ра29.01.2017дикальнейшей критике

подвергается идея «земного рая», окончательно

преодолевается всяческий, в том числе и

собственный, утопизм.

Философия

Философия