Похожие презентации:

Неотектоника и её положение в геологическом пространстве - времени

1. Лекция II

Неотектоника и её положение вгеологическом пространстве - времени

2. Неотектоника – связующее звено между геологией и геоморфологией

Все естественные природные объекты существуютво времени-пространстве.

При исследовании любого объекта необходимо

определить его «пространственные границы» и

дать оценку длительности времени его развития

(образование и изменение).

Развитие объектов - следствие физико-химических

процессов воздействия на них вмещающей среды и

внешних сил.

3. Границы «пространства-времени»

1. Пространство в зависимости отобъекта исследования может быть

представлено как:

- «геоморфосфера»

-«тектоносфера»

-«географическая оболочка»

4. Краткое определение понятий

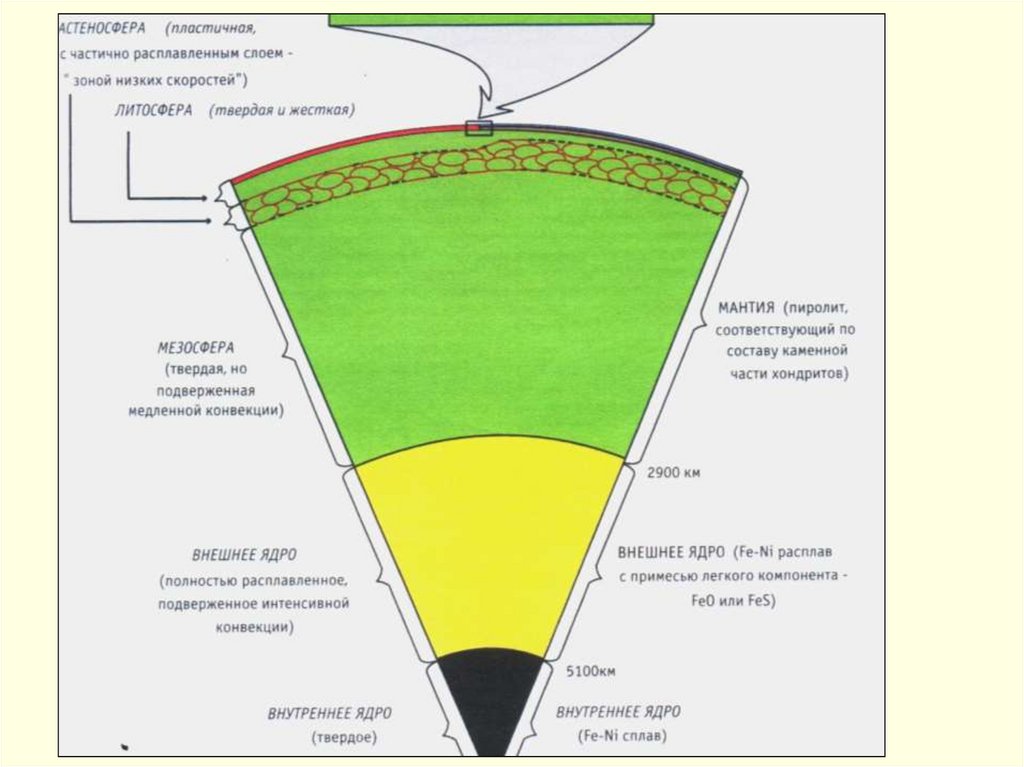

Тектоносфера – литосфера (земная кора +верхняя мантия) + астеносфера + слой

Голицына (он же слой «С» схемы Буллена),

нижняя граница на глубине около 700 км.

Геоморфосфера – тектоносфера + нижняя

часть тропосферы

Географическая оболочка – верхняя

граница тропосферы как предел проявления

циркуляционной системы воздушных масс

нижней атмосферы; нижняя – в основании

коры выветривания (или слоя Голицина ?)

5. Тектоносфера

Это литосфера (земная кора + верхняя мантия)+ астеносфера + слой Голицына (он же слой С

схемы Буллена), нижняя граница на глубине

около 700 км. (От поверхности Земли до

глубины действия эндогенных процессов,

имеющих геоморфологический эффект)

6. Геоморфосфера

Это – тектоносфера + тропосфера (наверноправильнее – только её нижняя часть)

7.

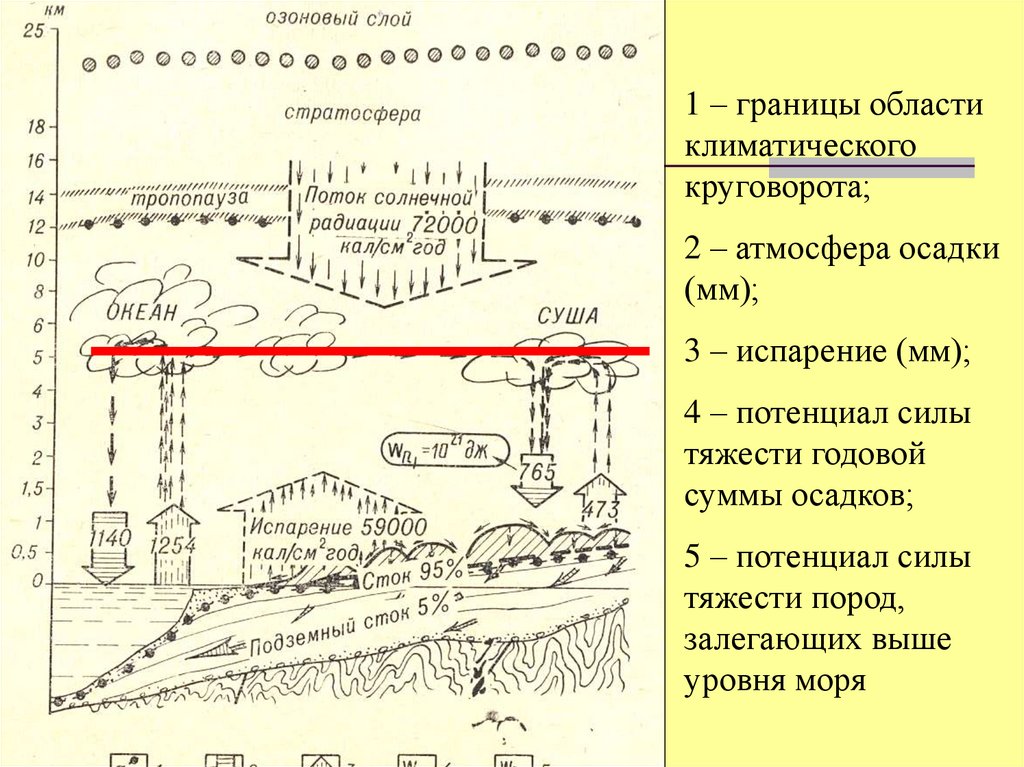

1 – границы областиклиматического

круговорота;

2 – атмосфера осадки

(мм);

3 – испарение (мм);

4 – потенциал силы

тяжести годовой

суммы осадков;

5 – потенциал силы

тяжести пород,

залегающих выше

уровня моря

8. Географическая оболочка

Это – верхняя граница тропосферы как пределпроявления циркуляционной системы

воздушных масс нижней атмосферы; нижняя –

в основании коры выветривания (или слоя

Голицына: Малая и Большая Географические

оболочки. Здесь разделение происходит по

проявлению географических и геологических

процессов, использующих экзогенную и

эндогенную энергию).

9.

Область МалойГеографической

оболочки

10. Наиболее частая трактовка понятий

Сферу действия тектонических процессовназывают большой геоморфологической сферой

По своему объёму и содержанию она

соответствует выделяемой геологами и

геофизиками тектоносфере, в которую

включаются земная кора и верхняя мантия…

Нижняя граница тектоносферы приблизительно

совпадает и с нижней границей географической

оболочки …(Криволуцкий, 1971, с. 21)

11. Гипсографическая кривая – суть, геоморфологическое выражение тектонического строения земной коры

Гипсографическая кривая это модель рельефаземной поверхности, отражающая

зависимость между площадью части земной

поверхности и её высотой, по «абсолютной

величине», относительно уровня моря.

12. Рельеф – как проявление неотектонических движений з.к.

Необходимость знания геоморфологомстроения земной коры и верхней

мантии логически вытекает из

обусловленности развития рельефа

Земной поверхности «структурной

эволюцией Земли» (т.е. эволюцией

геологических и тектонических

процессов, см. А.Л. Яншин)

13. Гипсографическая кривая

Рельеф Земнойповерхности –

отражение строения

земной коры (двух

её типов)

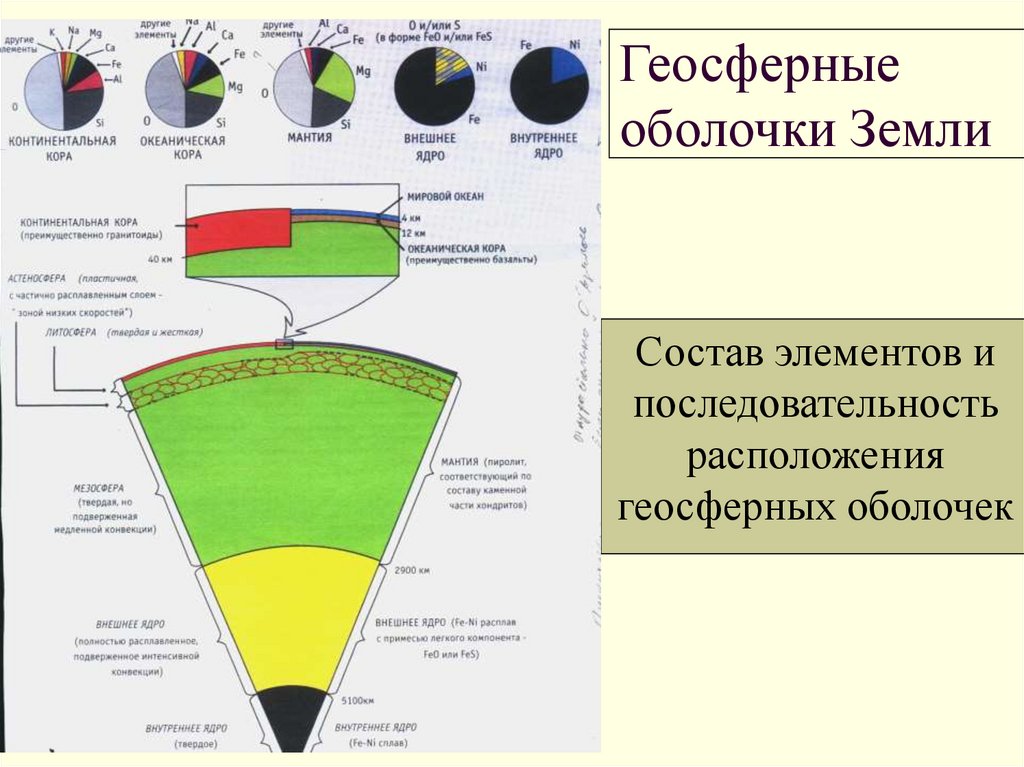

14. Геосферные оболочки Земли

Состав элементов ипоследовательность

расположения

геосферных оболочек

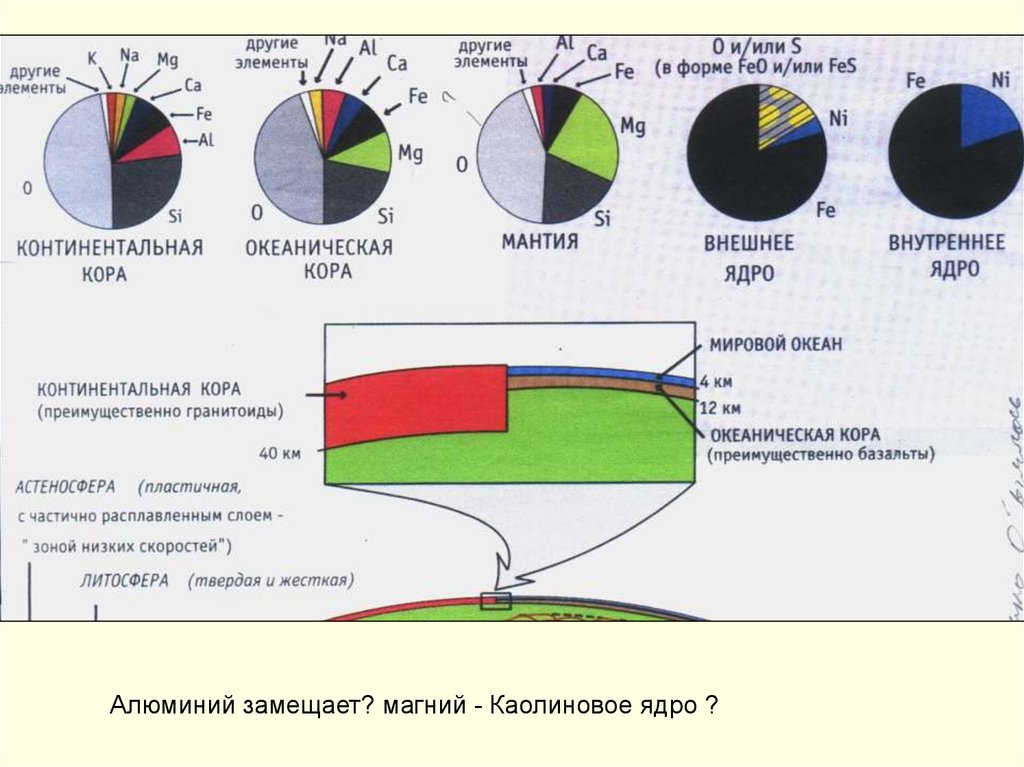

15. Геосферные оболочки Земли

Элементный состави

последовательность

взаимоотношения

геосферных

оболочек

Алюминий замещает? магний - Каолиновое ядро ?

16.

17. Мощность континентальной коры по Милановскому Е.Е. (1987г.)

Мощность:35 км – под равнинами материков;

5-7 км – под равнинами океанов

20 км – под материковыми склонами

50-70 под горными поднятиями

18.

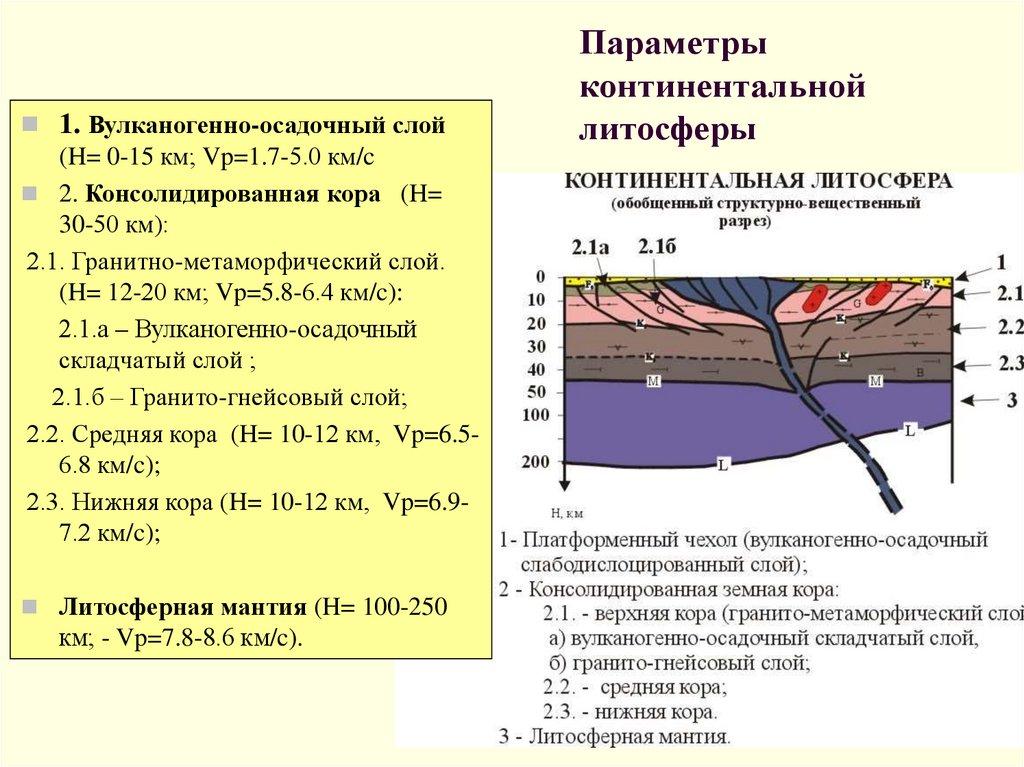

1. Вулканогенно-осадочный слой(H= 0-15 км; Vp=1.7-5.0 км/c

2. Консолидированная кора (H=

30-50 км):

2.1. Гранитно-метаморфический слой.

(H= 12-20 км; Vp=5.8-6.4 км/c):

2.1.а – Вулканогенно-осадочный

складчатый слой ;

2.1.б – Гранито-гнейсовый слой;

2.2. Средняя кора (H= 10-12 км, Vp=6.56.8 км/c);

2.3. Нижняя кора (H= 10-12 км, Vp=6.97.2 км/c);

Литосферная мантия (H= 100-250

км; - Vp=7.8-8.6 км/c).

Параметры

континентальной

литосферы

19.

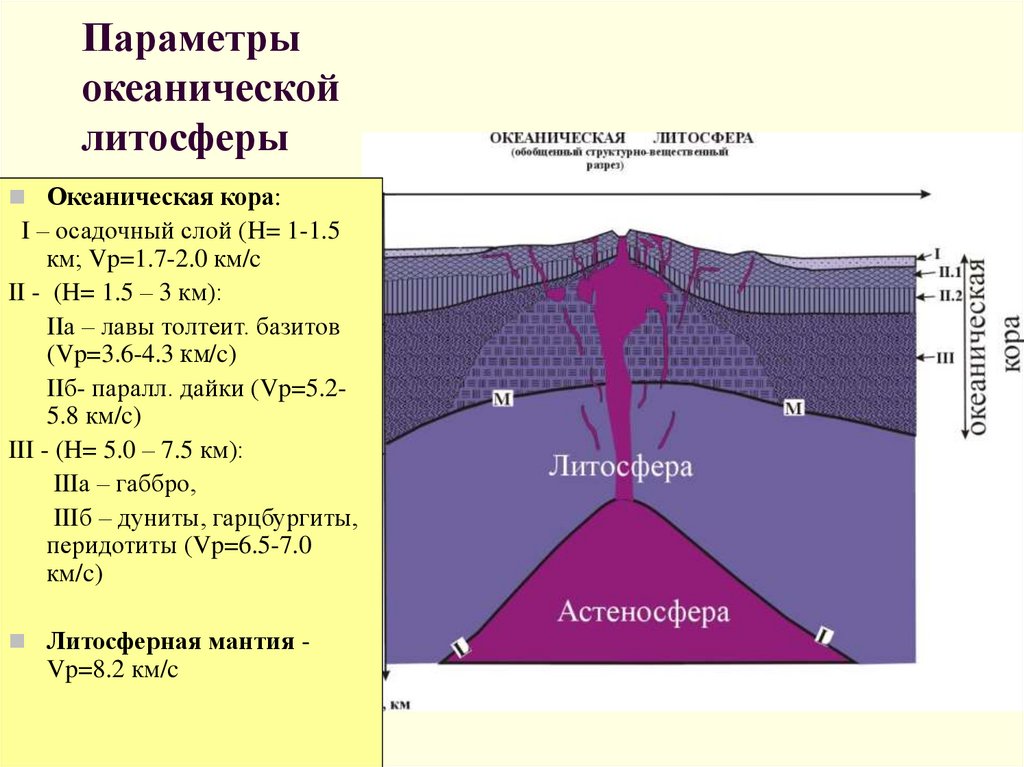

Параметрыокеанической

литосферы

Океаническая кора:

I – осадочный слой (H= 1-1.5

км; Vp=1.7-2.0 км/c

II - (H= 1.5 – 3 км):

IIа – лавы толтеит. базитов

(Vp=3.6-4.3 км/c)

IIб- паралл. дайки (Vp=5.25.8 км/c)

III - (H= 5.0 – 7.5 км):

IIIа – габбро,

IIIб – дуниты, гарцбургиты,

перидотиты (Vp=6.5-7.0

км/c)

Литосферная мантия -

Vp=8.2 км/c

20. Строение земной коры по Милановскому Е.Е.

Размягчённый слой (астеносфера) наглубине:

100-150 км – под материками

50-200 км – под океанами

Под островными дугами верхняя мантия может

быть слоистой до глубины 700 км. Она,

возможно, слагается из горизонтов различной

плотности вещества

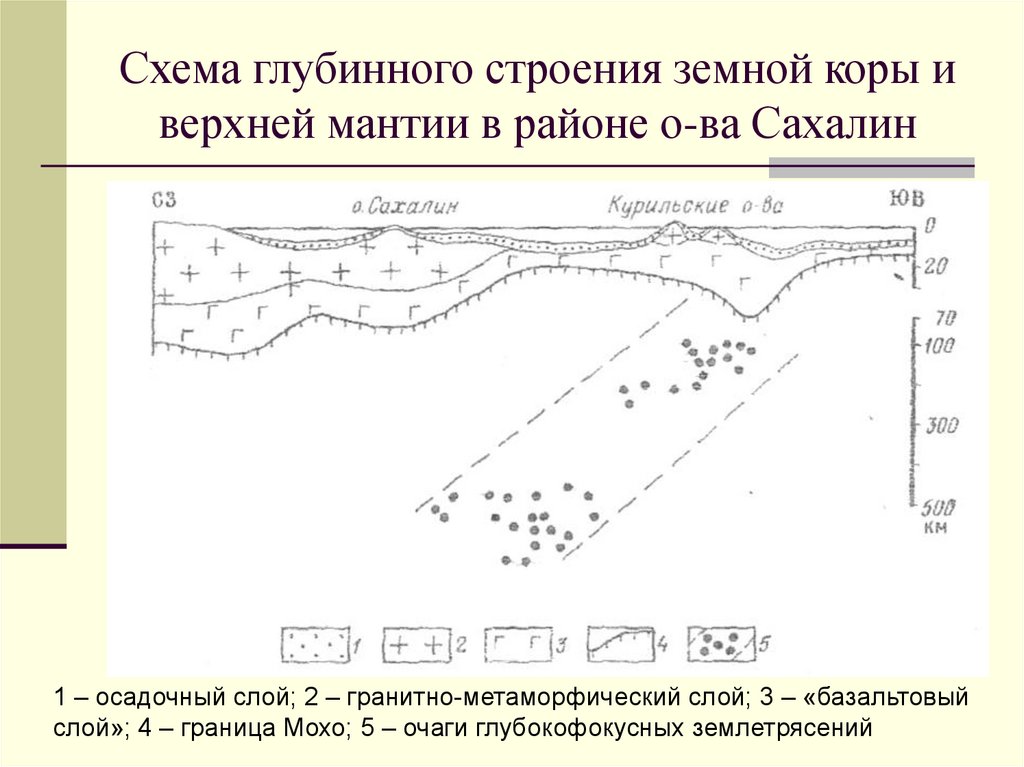

21. Схема глубинного строения земной коры и верхней мантии в районе о-ва Сахалин

1 – осадочный слой; 2 – гранитно-метаморфический слой; 3 – «базальтовыйслой»; 4 – граница Мохо; 5 – очаги глубокофокусных землетрясений

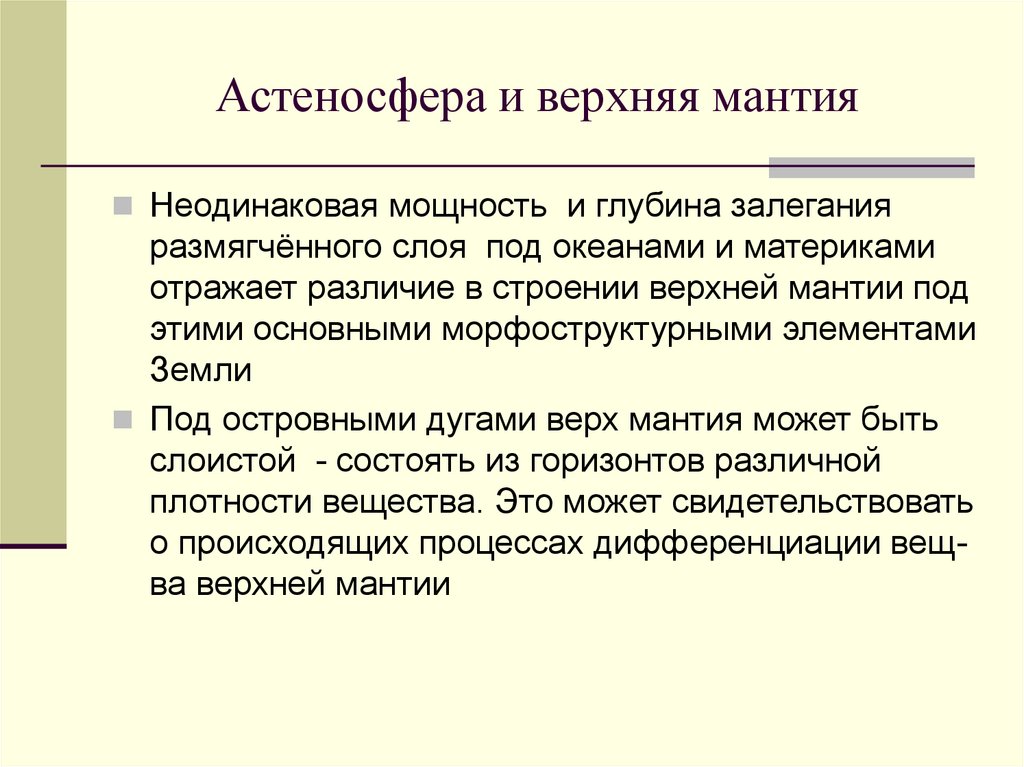

22. Астеносфера и верхняя мантия

Неодинаковая мощность и глубина залеганияразмягчённого слоя под океанами и материками

отражает различие в строении верхней мантии под

этими основными морфоструктурными элементами

Земли

Под островными дугами верх мантия может быть

слоистой - состоять из горизонтов различной

плотности вещества. Это может свидетельствовать

о происходящих процессах дифференциации вещва верхней мантии

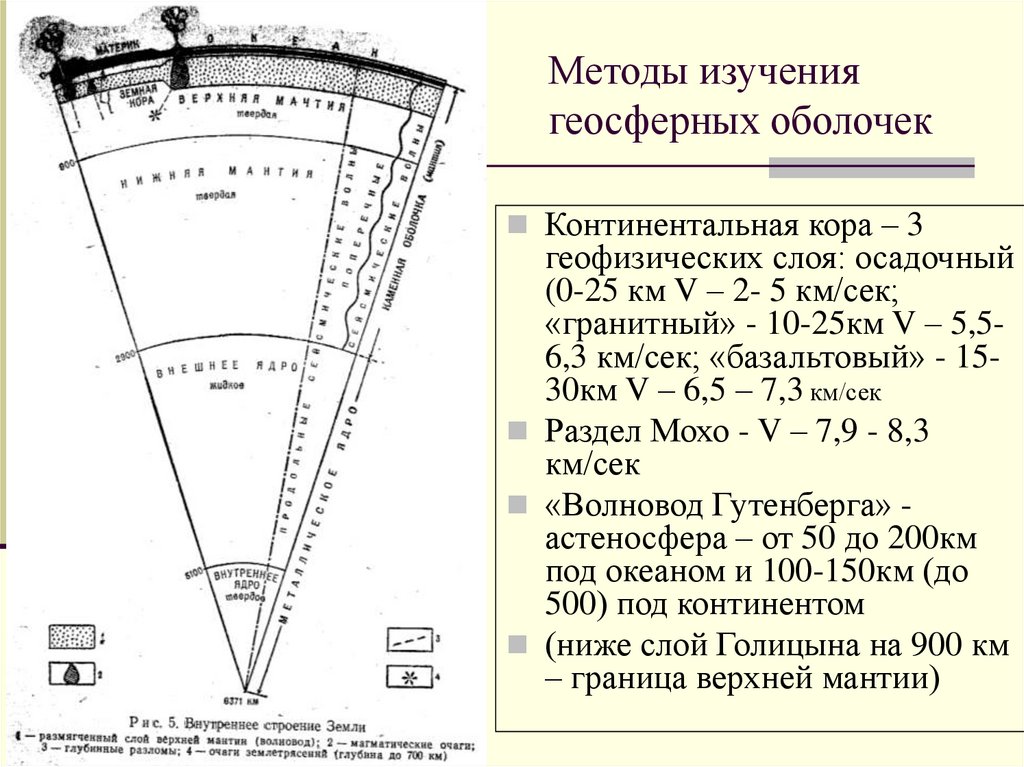

23. Методы изучения геосферных оболочек

Континентальная кора – 3геофизических слоя: осадочный

(0-25 км V – 2- 5 км/сек;

«гранитный» - 10-25км V – 5,56,3 км/сек; «базальтовый» - 1530км V – 6,5 – 7,3 км/сек

Раздел Мохо - V – 7,9 - 8,3

км/сек

«Волновод Гутенберга» астеносфера – от 50 до 200км

под океаном и 100-150км (до

500) под континентом

(ниже слой Голицына на 900 км

– граница верхней мантии)

24.

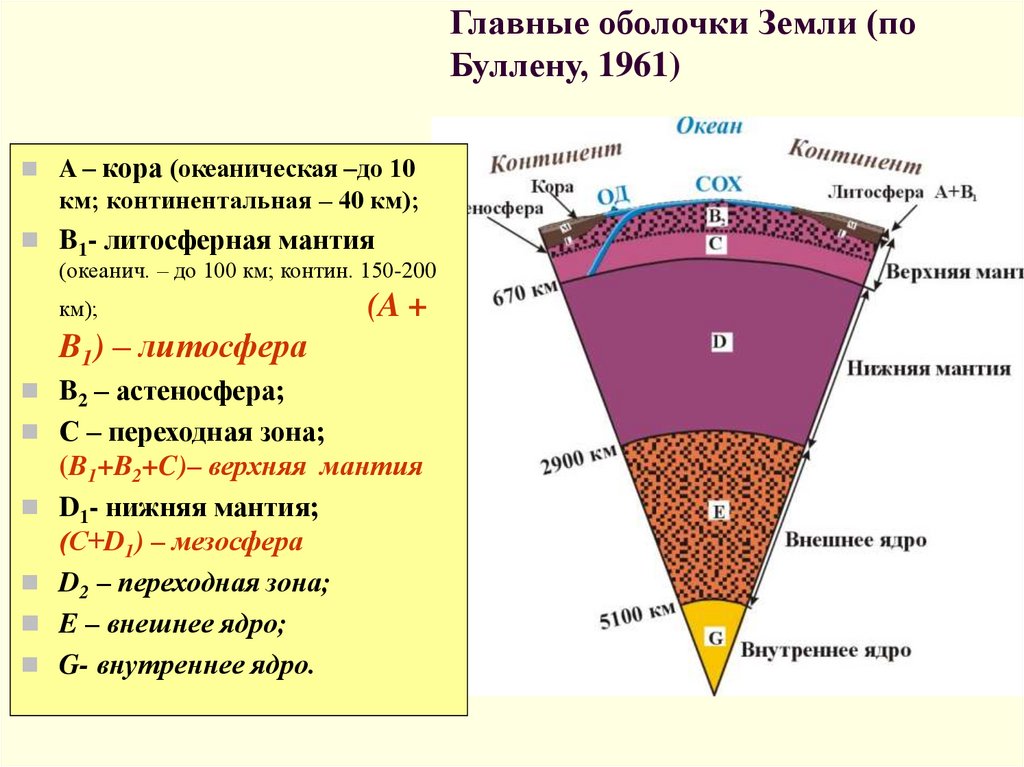

Главные оболочки Земли (поБуллену, 1961)

A – кора (океаническая –до 10

км; континентальная – 40 км);

B1- литосферная мантия

(океанич. – до 100 км; контин. 150-200

км);

(A +

B1) – литосфера

B2 – астеносфера;

С – переходная зона;

(B1+B2+C)– верхняя мантия

D1- нижняя мантия;

(С+D1) – мезосфера

D2 – переходная зона;

E – внешнее ядро;

G- внутреннее ядро.

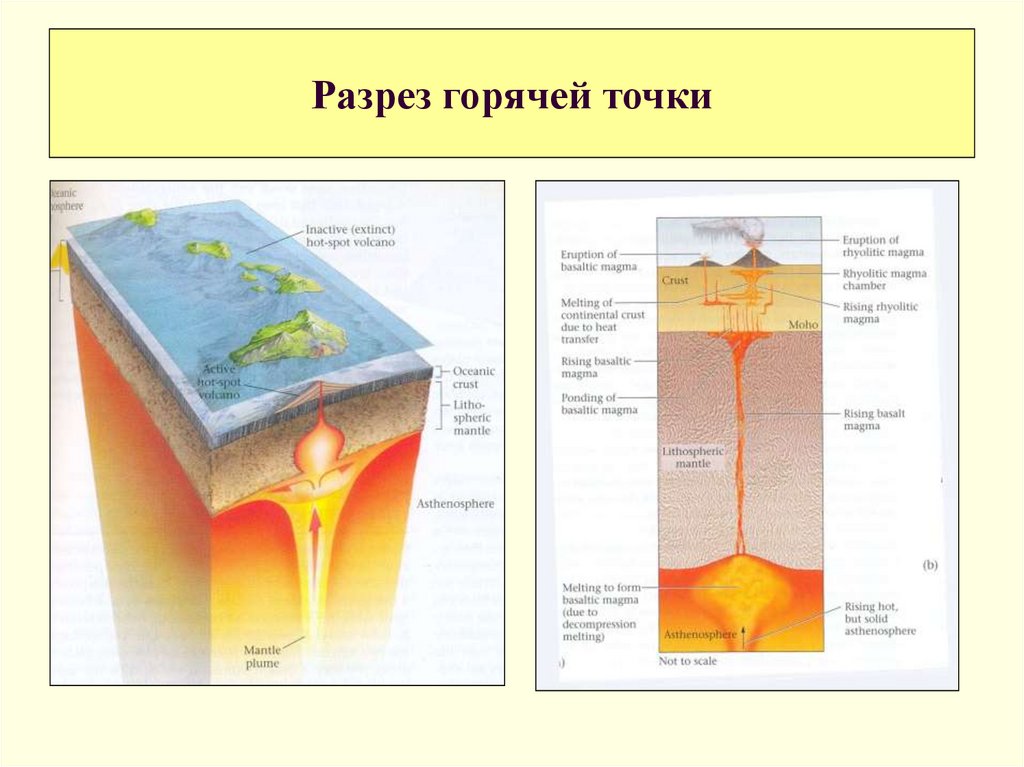

25.

Уровни зарождения и модели глубинного строенияплюмов и горячих точек

Предполагается три глубинных уровня

зарождения плюмов и горячих точек:

- гран. «ядро-мантия» (2900 км);

гран.«верхняя-нижняя мантия»;

гран. «астеносфера-литосфера».

Типы плюмов:

Тепловой (плавл. в-ва над источником тепла);

- Химический (подъем в-ва за счет

пониженной плотности плюма относительно

вмещающей среды);

Термохимической природы.

Плюм термохим. природы – формируется в

результате хим. взаимодействия летучих

компонентов (водород), растворенных в

жидком ядре, с верхнемантийным в-вом, что

приводит к понижению температуры

плавления последнего.

26.

Разрез горячей точки27. Пространство тектоносферы

Т.о., пространство, объединённое верхней мантией иземной корой, должно анализироваться как сфера

зарождения и действия рельефообразующих процессов

и может называться геоморфологической сферой.

По своему объёму и содержанию она соответствует

выделяемой геологами и геофизиками тектоносфере.

У географов нижняя граница выделяемой сферы

приблизительно совпадает с нижней границей

географической оболочки (А.А. Григорьев, 1937,

1963) и большой географической сферой (Д.Л.

Арманд, 1957)

Однако, анализ динамики процесса тектогенеза

позволяет полагать

28. Соотношение границ геосферных оболочек

Границы геоморфосферы и тектоносферыдолжны совпадать. Последнюю не следует

проводить по пов-ти земли, а нужно поднять до

тропопаузы (или нижней части тропосферы)

Образование геологических тел с кот. затем

«работает» тектоника, происходит под

влиянием атмосферы. Климат и неровности

рельефа вызывают горизонтальное

перемещение вещественных масс по

поверхности земли

29. Формирование литодинамического потока

Динамическая система неотектоническихпреобразований рельефа представлена вертикальной

(эндогенной) и горизонтальной (экзогенной)

составляющими.

Исключая «атмосферный» фактор в тектогенезе, мы

оставляем только вертикальную составляющую

литодинамического потока вещества и энергии, т.е.

рассматриваем только геологическую часть «пути

тектонического процесса» (географическая

составляющая в расчет здесь не принимается)

30. Преобразование земной коры

Рост объёма осадочных пород в процессеэволюции з.к. указывает на всё более глубокое

проникновение географического круговорота в

геологический.

Во времени энергия Солнца всё глубже

проникает в тело планеты, формируя

геосферную оболочку, перманентно понижая

положение её нижней (?) границы.

31. Границы сферы «тектонического преобразования» структур земной коры

Условия существования «вещ-ва» в любойточке данной сферы определяется

местоположением исследуемого объекта

Геодинамику геологических тел будет

определять процесс дифференциации и

фракционирования глубинного вещества

Описание данного процесса мы должны

базировать на явлении изостазии и …?

32. Вертикальные и горизонтальные составляющие в формировании геологических структур

Можно полагать, что явления изостазииответственны за эпейрогенические движения

на платформах

Складчатые области формирует «импульс

разрядки энергии», контролируемый

линиаментами литосферы(?). Мезозоиды –

линия в 20 тыс. км от Вьетнама через Сахалин,

Чукотку в Кордильеры; Альпиды – от Испании

до Юго-Восточной Азии и т.д.

33. «Время»

Время «субординирует» и структурируетпространство через процессы. Возможно Оно

отражается в эволюции тектонических процессов

Анизотропию пространства можно рассматривать

через «постулат Гексли»

34. «Время»

- сопоставление масштаба явления исоответствующего ему «процесса» (Трикар – чем

крупнее геологический объект, тем более

древним он д.б. по происхождению и наоборот)

- возраст геоструктур и отвечающих им форм

рельефа различен (метахронность процесса)

По-видимому, прослеживание морфологической

эволюции должно начинаться с зарождения

элементов тектонической структуры.

35. Некоторые термины

Тектоника – отрасль геологии, изучающаяморфогенетические изменения геологических тел в

пространстве-времени

Геологическое тело – любое вещественное тело, которое

отвечает геологическому уровню организации материи от

слоя до геосферы включительно

Объектом тектоники являются тела рангом выше породы

(фации, формации, геогенерации ..)

Предметом тектоники – модели структуры этих объектов

Под структурой след понимать не только изменение формы,

а совокупность связей и отношений элементов системы

Структуры системы образуются пространственновременными отношениями и причинно-следственными

связями их элементов.

География

География