Похожие презентации:

Павленкова, 98. Обкимов, Ф. История России. Все темы для подготовки к ЕГЭ

1.

2.

3.

4.

СодержаниеПредисловие

Введение

История и историки

Вопросы для самопроверки

Образование древнерусского государства

Восточные славяне в древности

Восточные славяне на пути к государственности

Вопросы для самопроверки

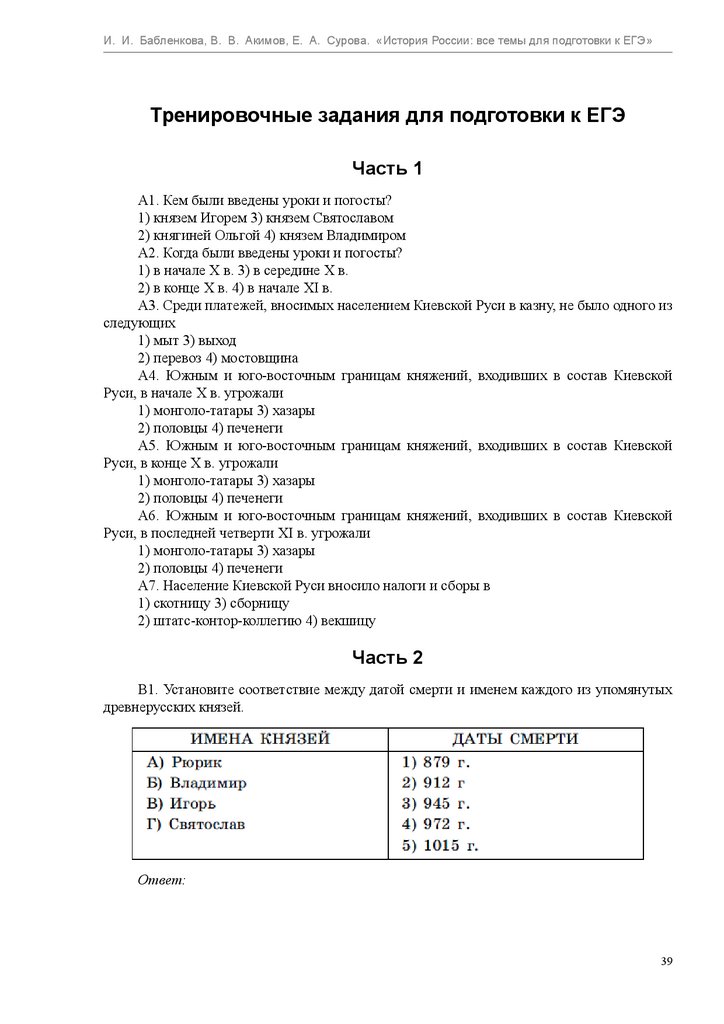

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

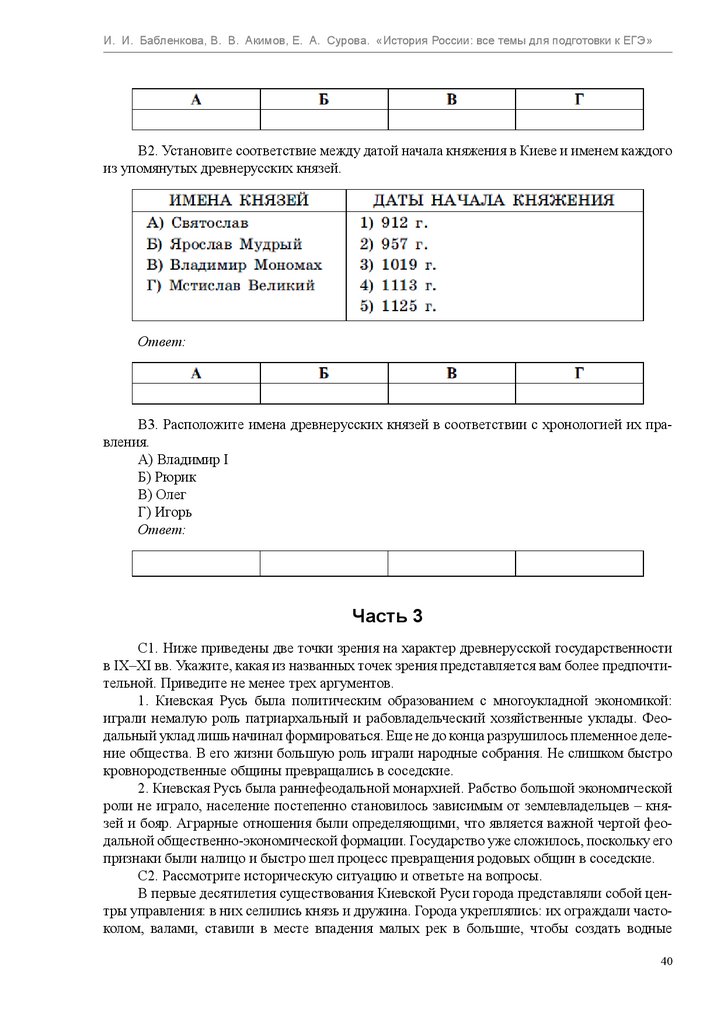

Часть 2

Часть 3

Киевская Русь и предпосылки политической раздробленности

Особенности древнерусского государства

Начало политической раздробленности

Культура Киевской Руси

Культура эпохи политической раздробленности

Вопросы для самопроверки

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Политическая раздробленность Руси

Раздробленность как закономерный этап развития

раннефеодальной монархии

Новгородская земля в XII–XV веках

Галицко-Волынское княжество в XII–XIII веках

Литва в XIII–XV веках

Северо-восточная Русь в XII–XV веках

Культура русских земель и княжеств в XIII–XV вв.

Вопросы для самопроверки

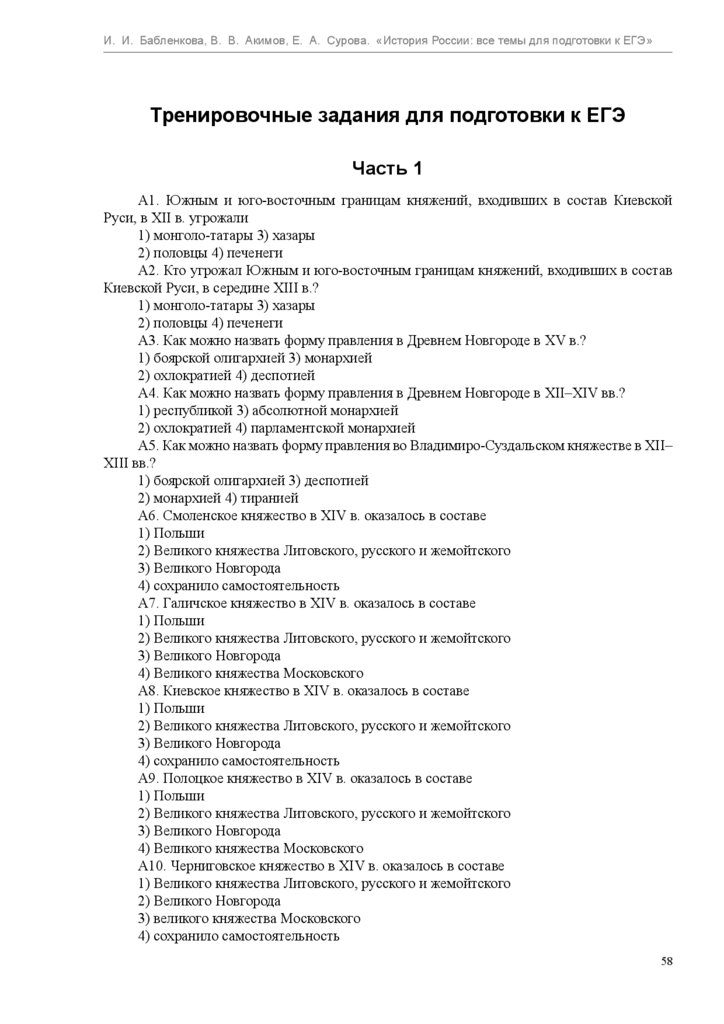

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

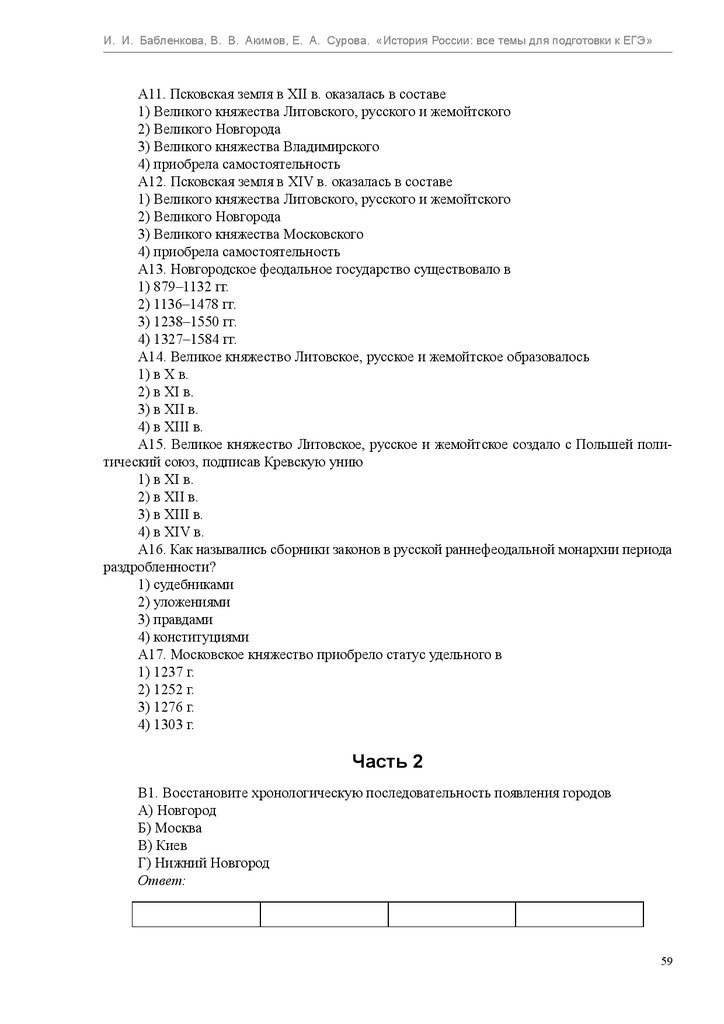

Часть 1

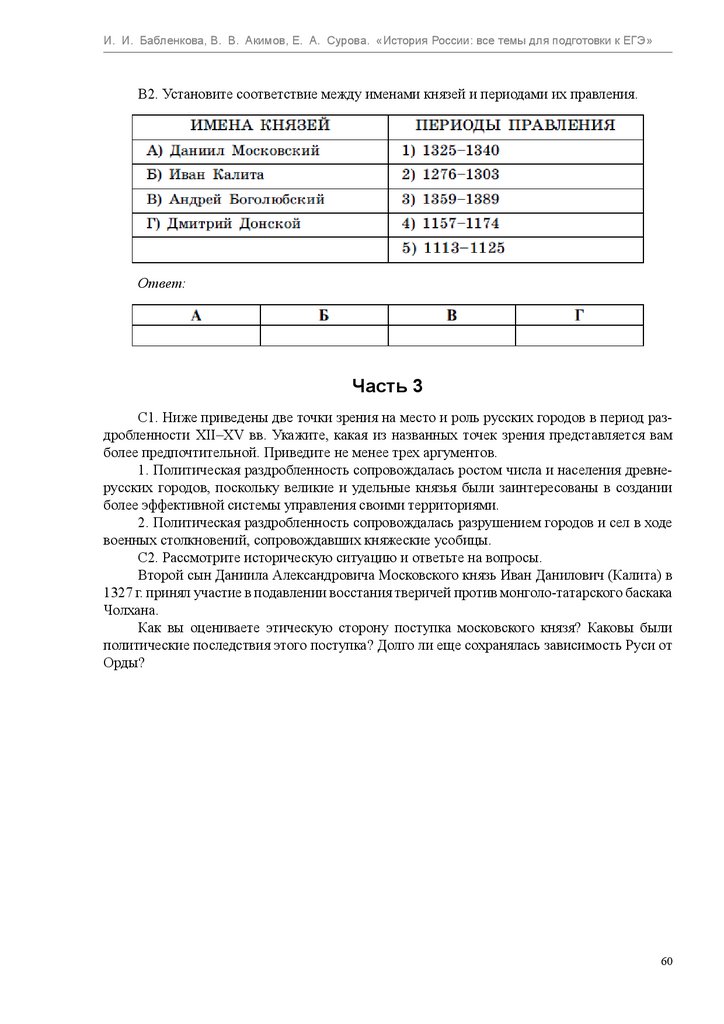

Часть 2

Часть 3

Московская Русь

Формирование единого Российского государства в XV –

середине XVI века

Политическое и социальное развитие российского общества в

XV – первой половине XVI века

Сословно-представительная монархия в России во второй

половине XVI века

Культура России в XVI веке

Вопросы для самопроверки

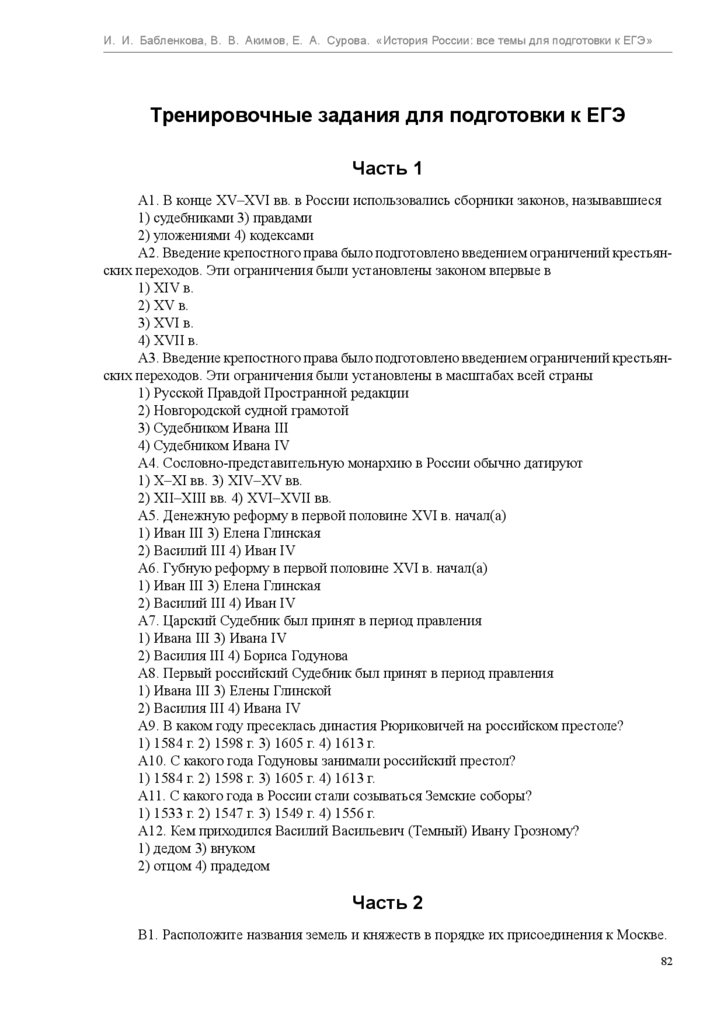

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

8

10

10

14

15

15

18

22

23

23

23

24

26

26

33

34

36

38

39

39

39

40

42

42

44

47

49

50

55

57

58

58

59

60

61

61

66

71

79

81

82

82

3

5.

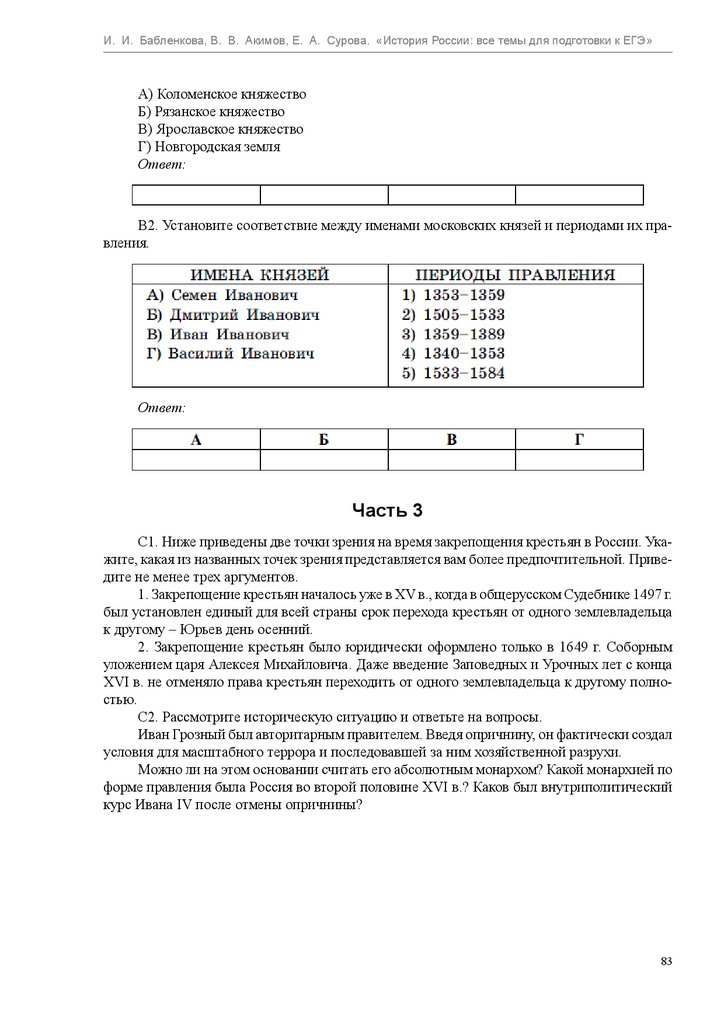

Часть 2Часть 3

«Бунташный» XVII век

Смутное время

Эволюция сословно-представительной монархии при первых

Романовых

Возрождение разрушенного хозяйства и попытки

реформирования экономического уклада страны во второй

половине XVII века

Государство и церковь. Церковный раскол

Развитие культуры в XVII веке

Вопросы для самопроверки

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

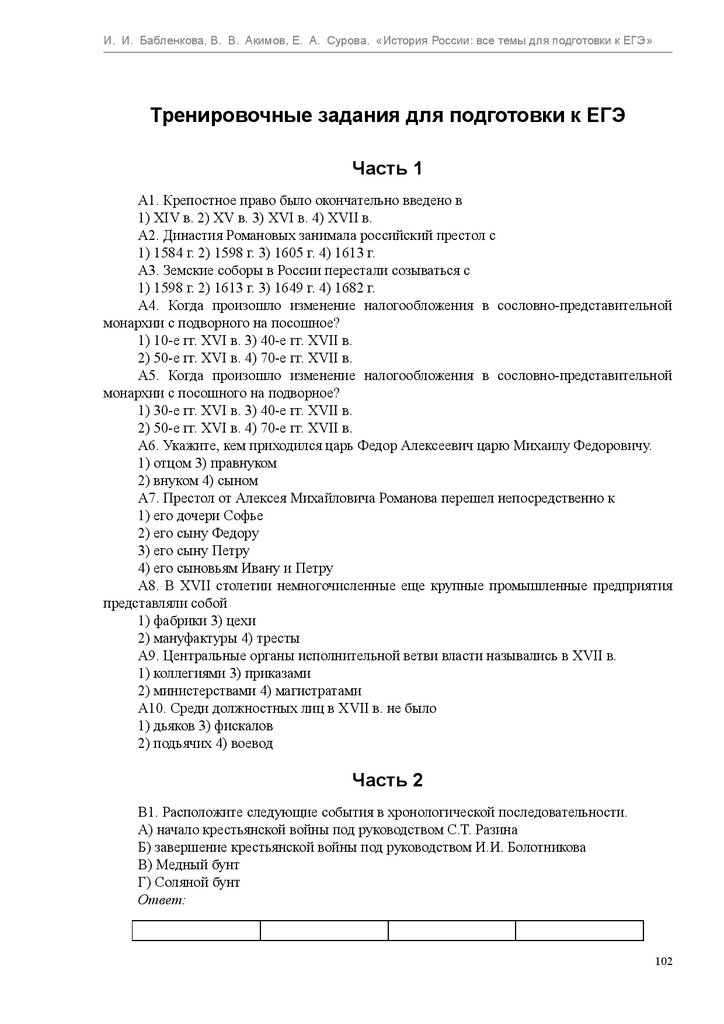

Часть 1

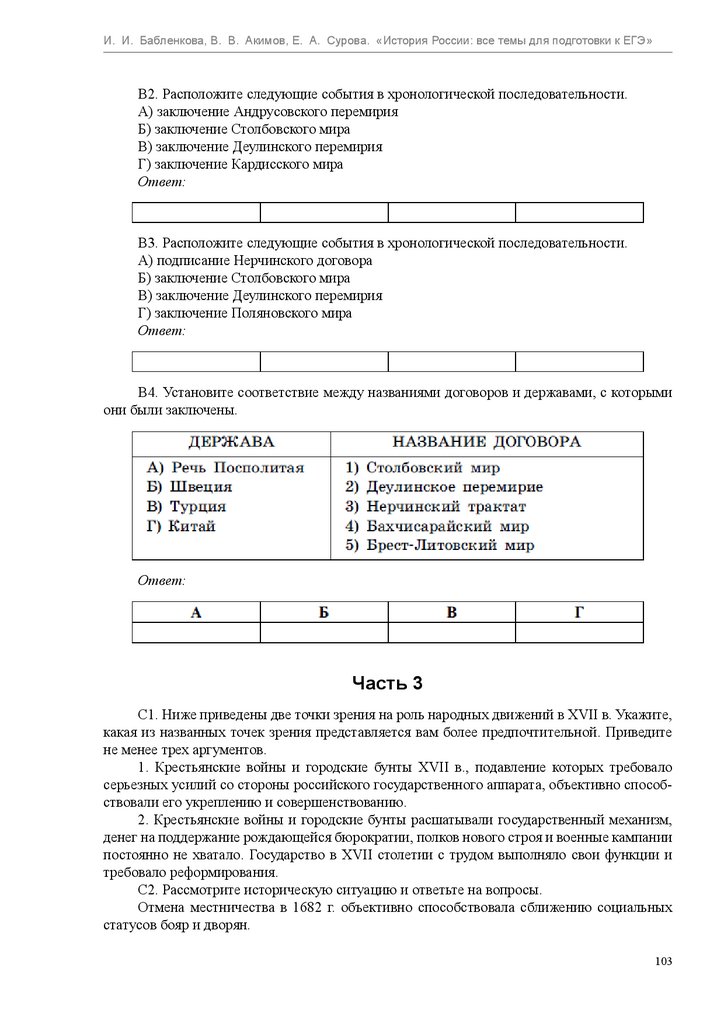

Часть 2

Часть 3

Российская империя в XVIII столетии

Предпосылки петровских преобразований

Северная война

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти

XVIII века

Становление абсолютной монархии в России

Внутриполитический курс российского абсолютизма в эпоху

дворцовых переворотов

Социально-экономическое развитие страны в середине –

второй половине XVIII века

Внешняя политика России во второй половине XVIII века

Наука, образование и общественная мысль России в XVIII

столетии

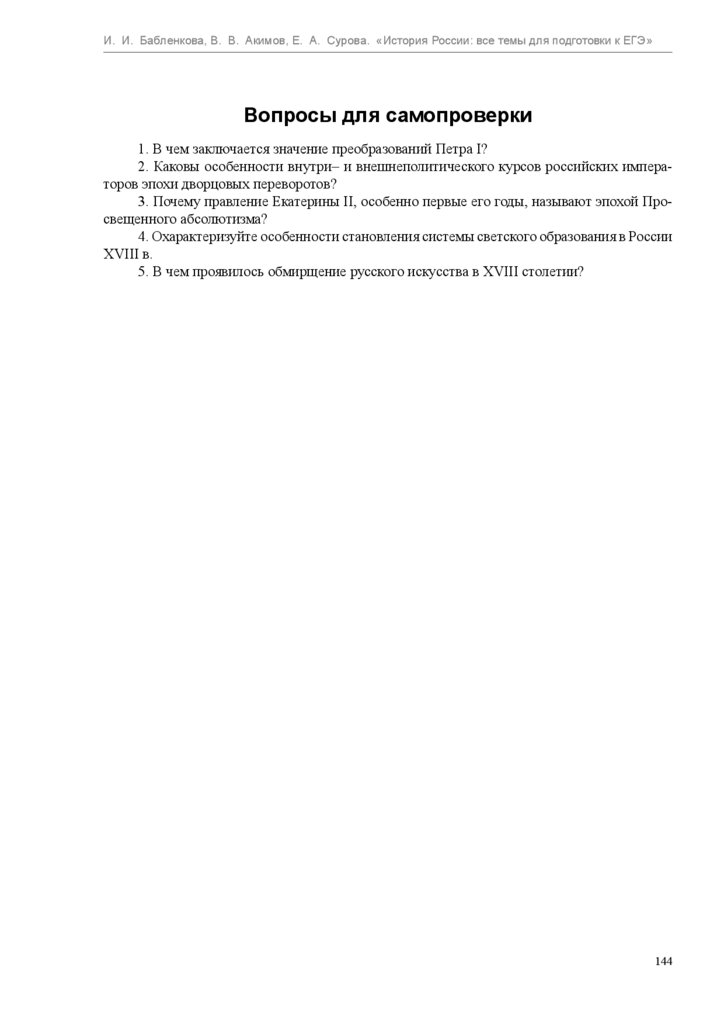

Вопросы для самопроверки

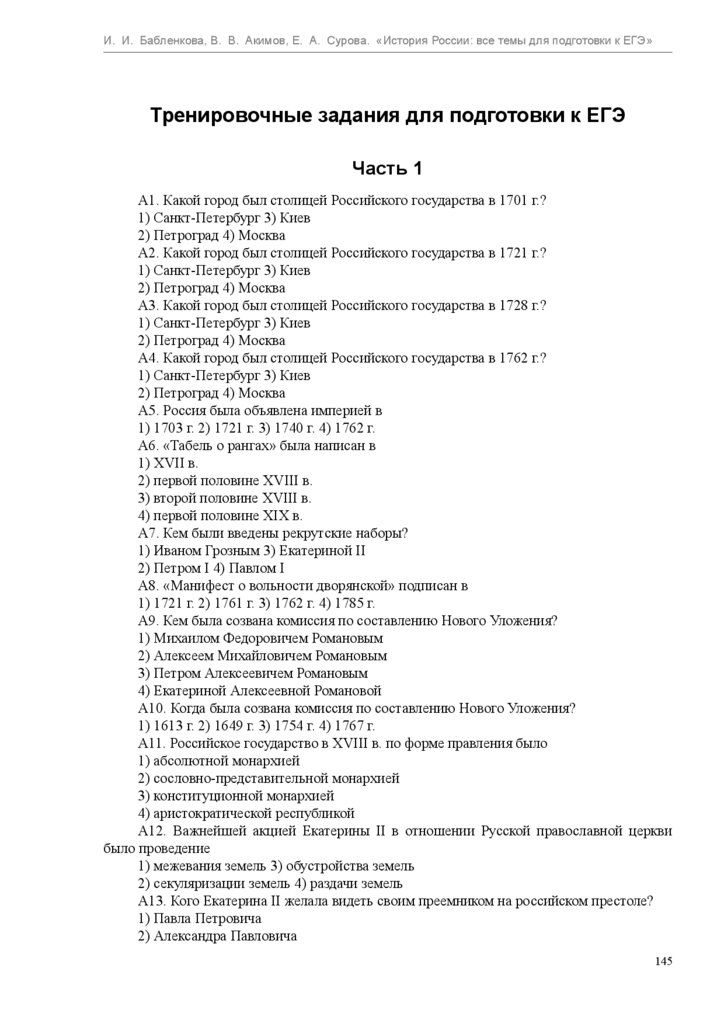

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

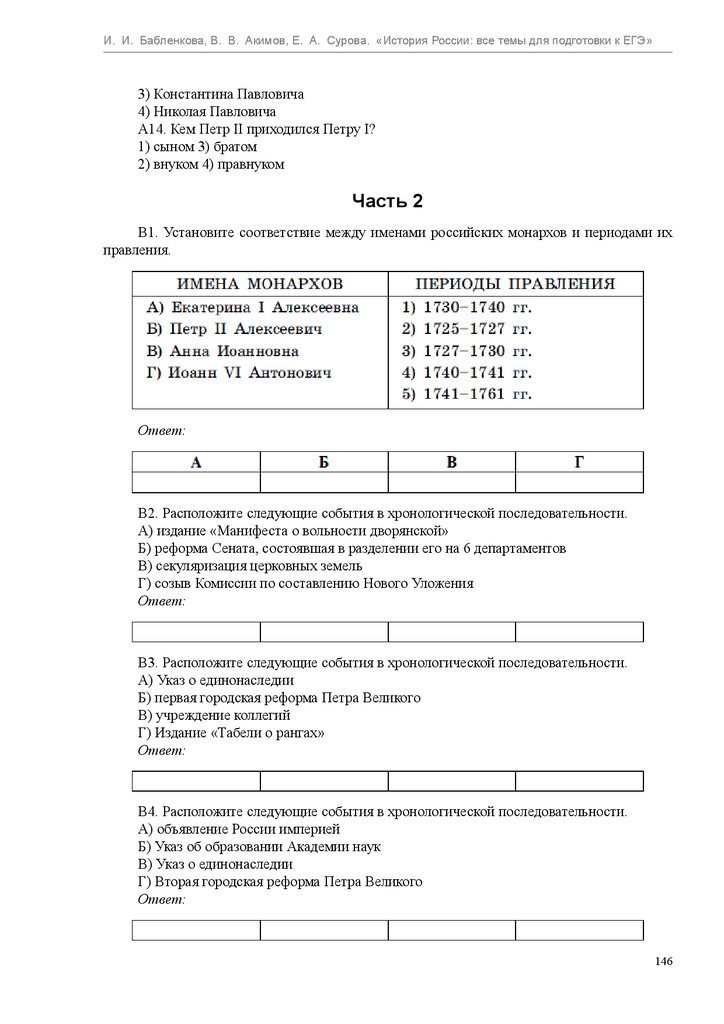

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Эволюция российского абсолютизма в XIX столетии

Экономика России в первой половине XIX века

Попытки реформ в России. Преобразовательные планы

М.М. Сперанского

Движение декабристов

Участие России в антинаполеоновских коалициях и войнах

начала XIX века

«Восточный вопрос». Колониальная экспансия самодержавия у

южных и восточных границ империи

Политическое устройство николаевской монархии

Основные направления общественной мысли в России второй

четверти XIX века

Культура России в первой половине XIX века

82

83

84

84

90

93

97

99

101

102

102

102

103

105

105

108

110

114

116

123

125

129

144

145

145

146

147

148

148

151

153

156

159

163

166

175

4

6.

Реформы Александра II и их влияние на социальную структуруобщества в 60–80-е годы XIX века. Контрреформы 80–90-х

годов

Общественная мысль и общественно-политическое движение

во второй половине XIX века

Наука и культура второй половины XIX века

Вопросы для самопроверки

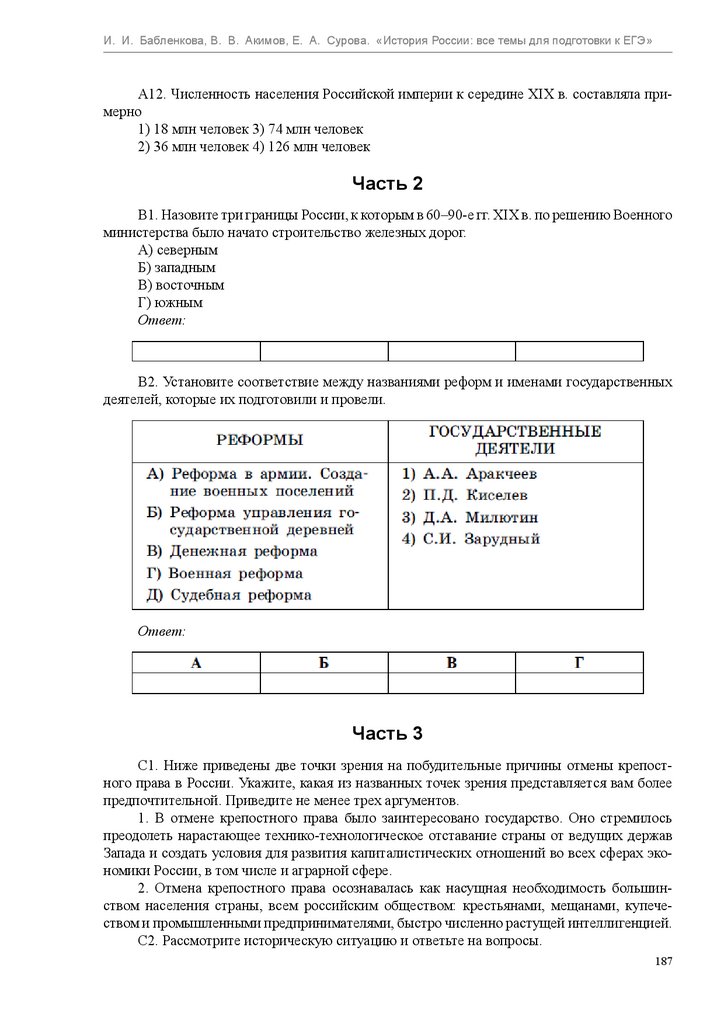

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Россия в конце XIX – начале XX в.

Россия в эпоху индустриальной модернизации. Реформы

С.Ю. Витте и П.А. Столыпина

Социально-политическое развитие российского общества на

рубеже XIX–XX веков

Русско-японская война

Революция 1905–1907 годов

Деятельность I–IV государственных дум

Культура России в конце XIX – начале XX века

Россия в Первой мировой войне

Расстановка политических сил российского общества в

феврале 1917 года

Кризисы власти весной – осенью 1917 года. Октябрьское

восстание

Вопросы для самопроверки

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

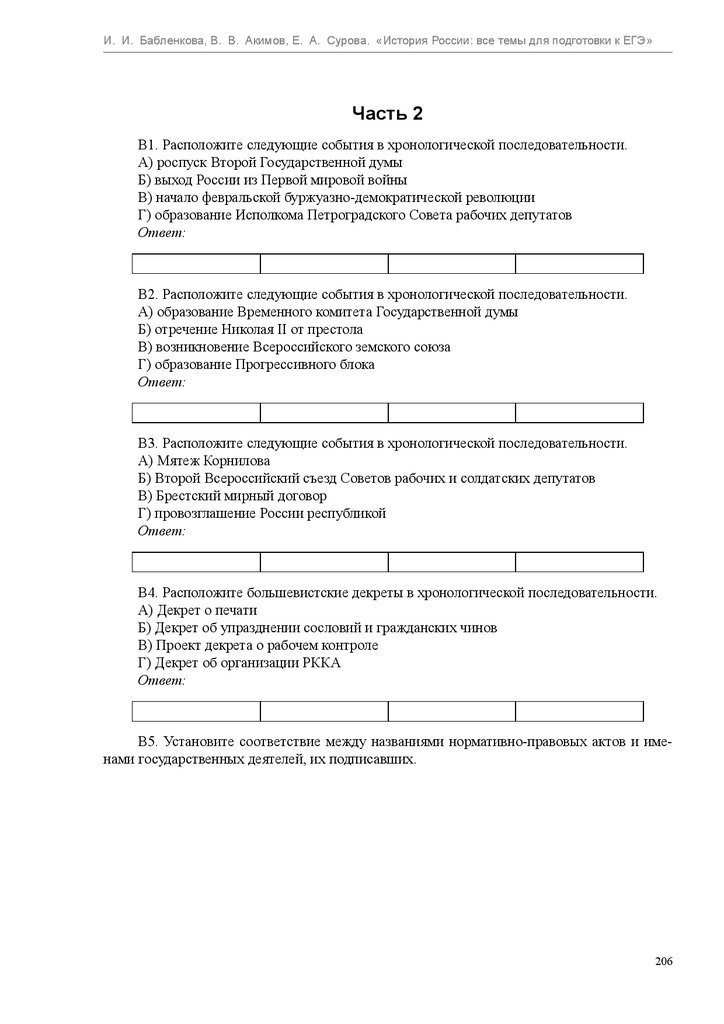

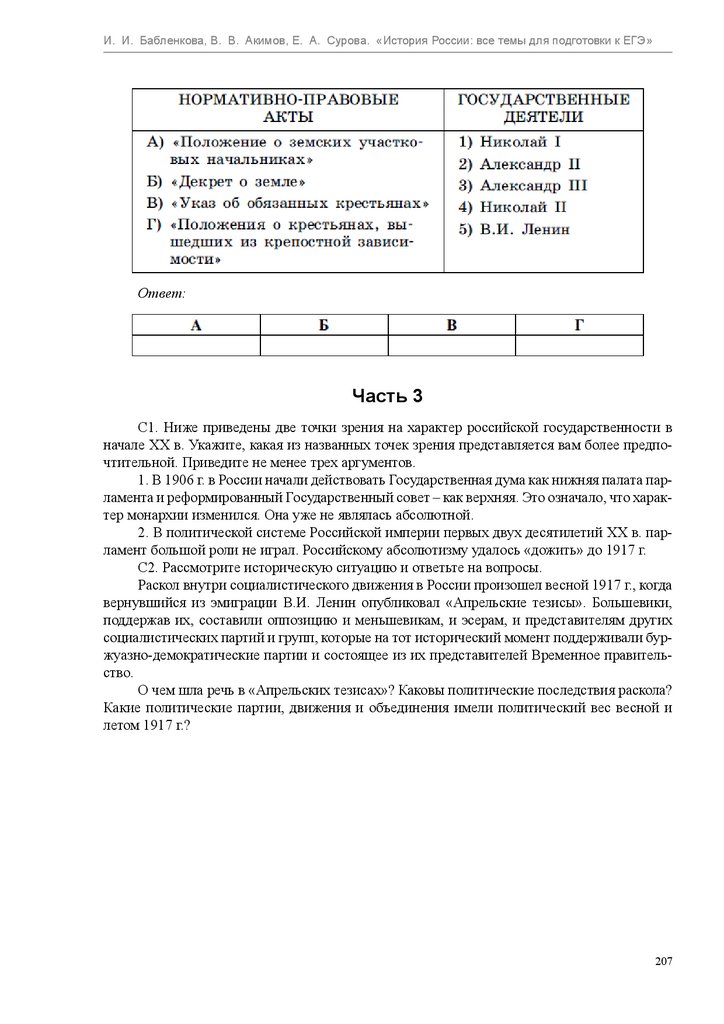

Часть 2

Часть 3

Становление и развитие советской государственности (1917 –

середина 1980-х годов)

Военный коммунизм и Гражданская война

Национальные отношения и социально-экономические

процессы в годы НЭПа

Формирование командно-административной системы

Культурная революция

Советский Союз в годы Второй мировой войны. Великая

Отечественная война

Наука и культура в 40-е годы

Внешнеполитический курс СССР в послевоенный период

СССР и мировая социалистическая система

Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный

период

Либерализация политического режима после смерти

И.В. Сталина. Хрущевская «оттепель»

Концепция мирного сосуществования

Реформы середины – второй половины 60-х годов и их

последствия

177

180

182

185

186

186

187

187

189

189

192

194

195

196

197

199

201

203

204

205

205

206

207

208

208

210

212

214

218

224

226

228

229

232

234

235

5

7.

Укрепление власти номенклатуры. Зарождение оппозицииправящему режиму

Вопросы для самопроверки

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Распад советской государственности

Концепция ускорения. Начало перестройки

Попытки реформ в конце 80-х – начале 90-х годов

«Новое политическое мышление» М.С. Горбачева и изменение

расстановки сил в Европе

Вопросы для самопроверки

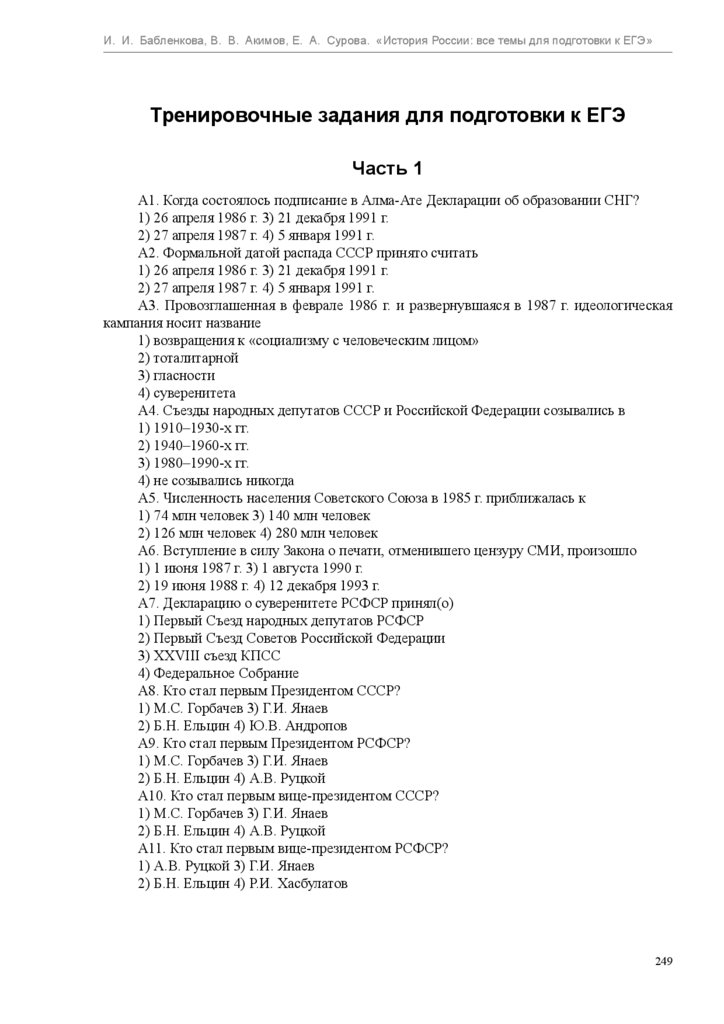

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

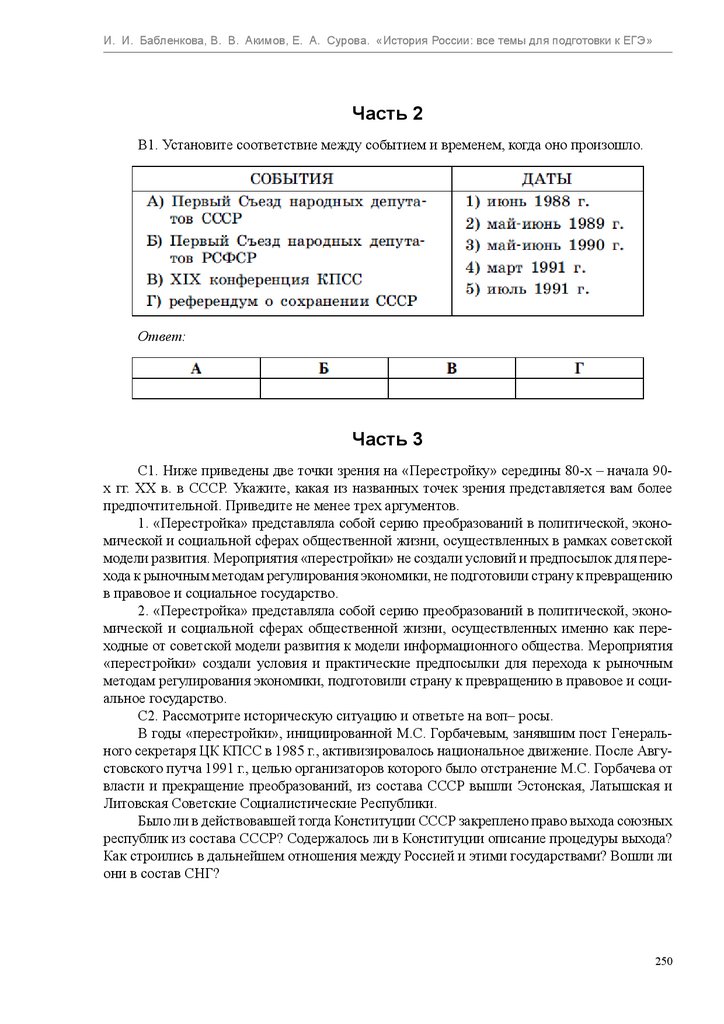

Часть 2

Часть 3

Россия на современном этапе

Распад СССР и образование СНГ

Политическое развитие российского общества в 90-е годы

Государственно-политическое развитие России на рубеже

третьего тысячелетия

Парламентские выборы 1999 года и выборы президента в

2000 году

Социально-экономическое развитие России на рубеже XX–XXI

веков

Внешнеполитический курс страны

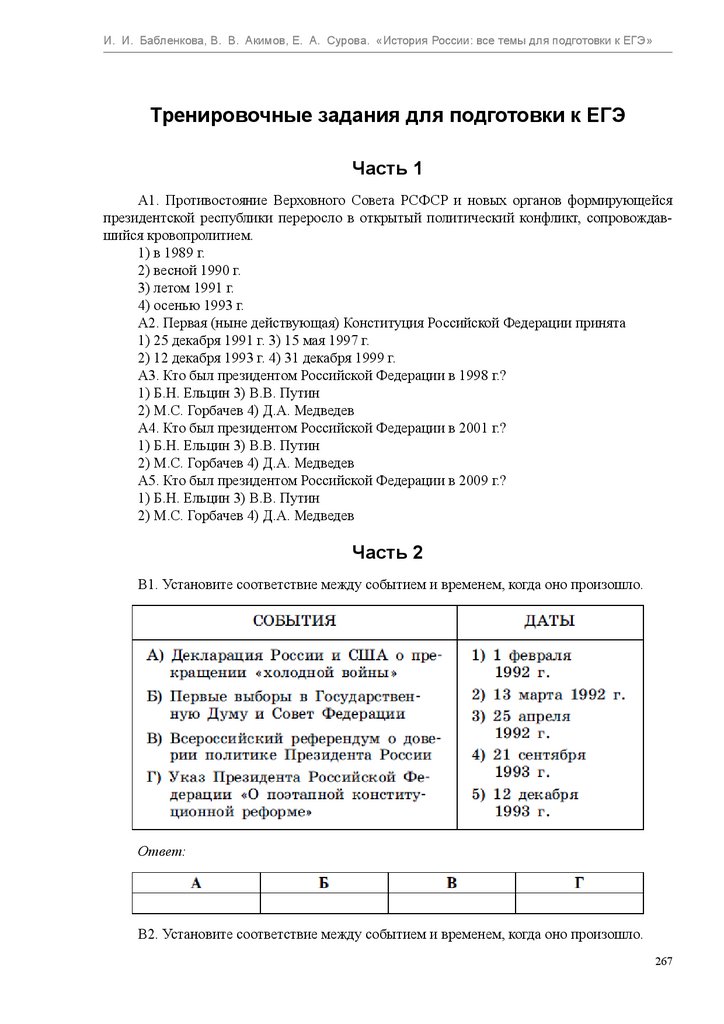

Вопросы для самопроверки

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

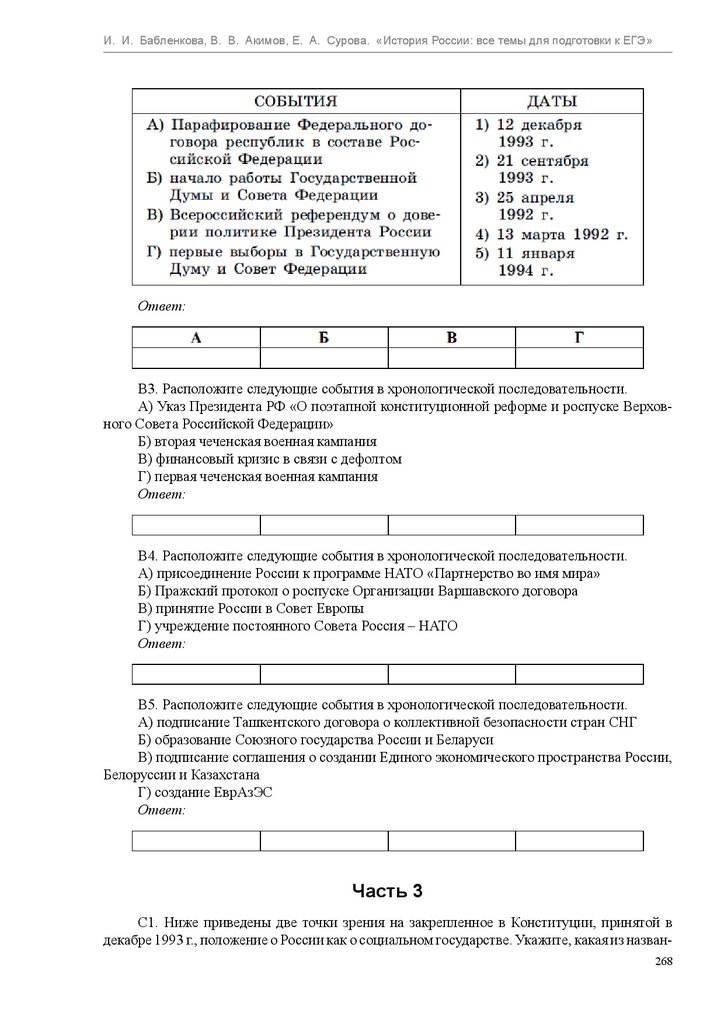

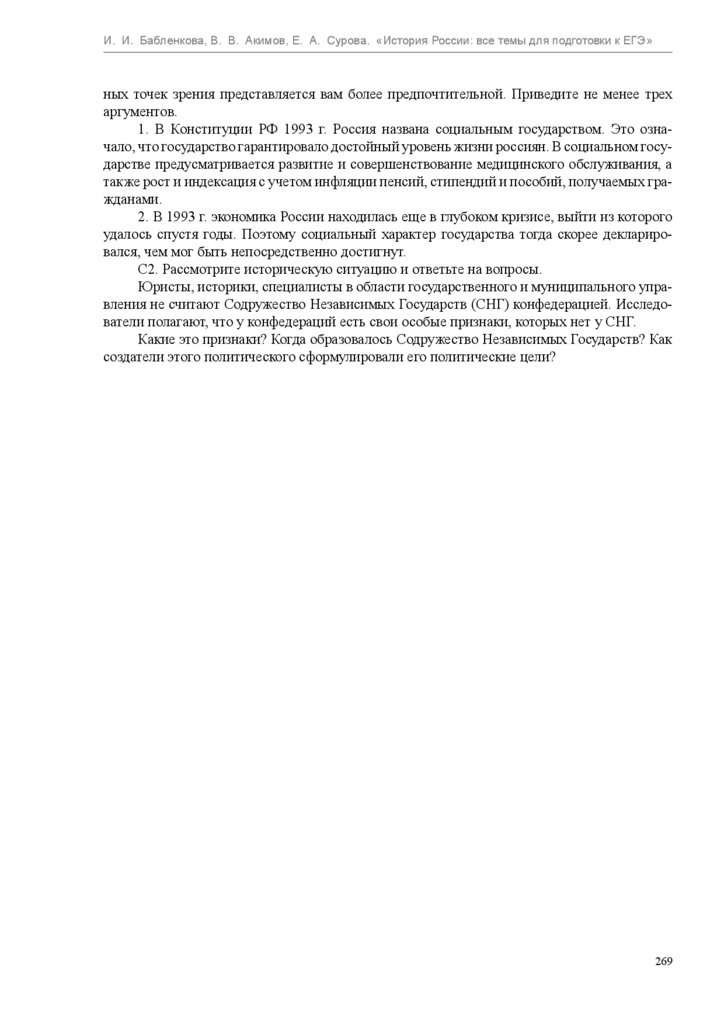

Часть 2

Часть 3

Приложения

Хронология российской истории

Тестовые задания для самоконтроля

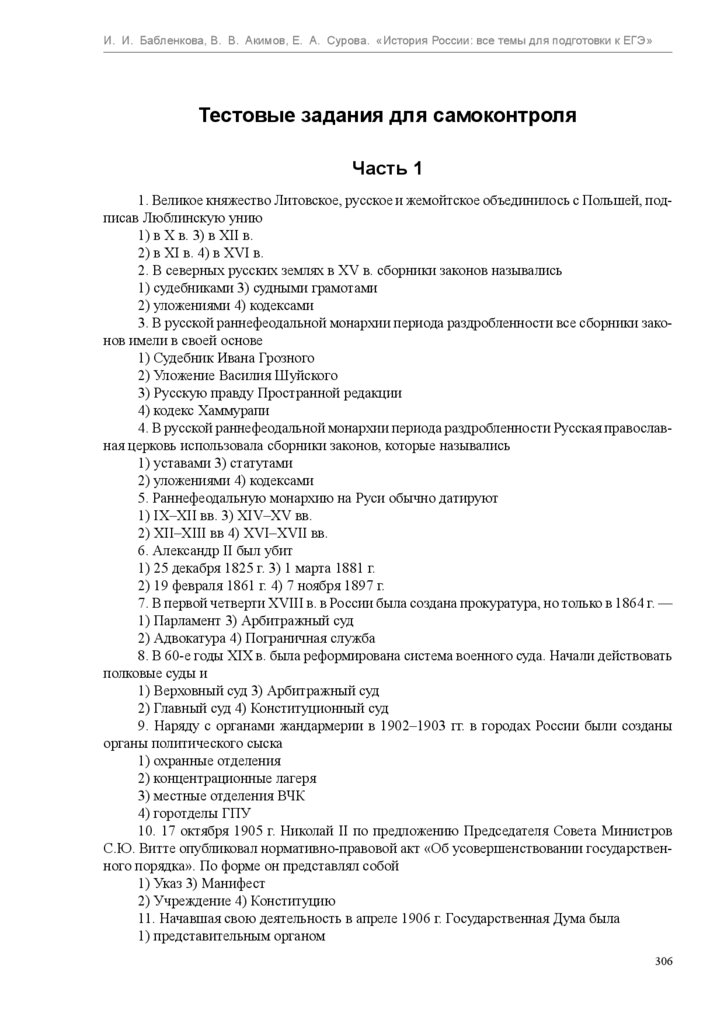

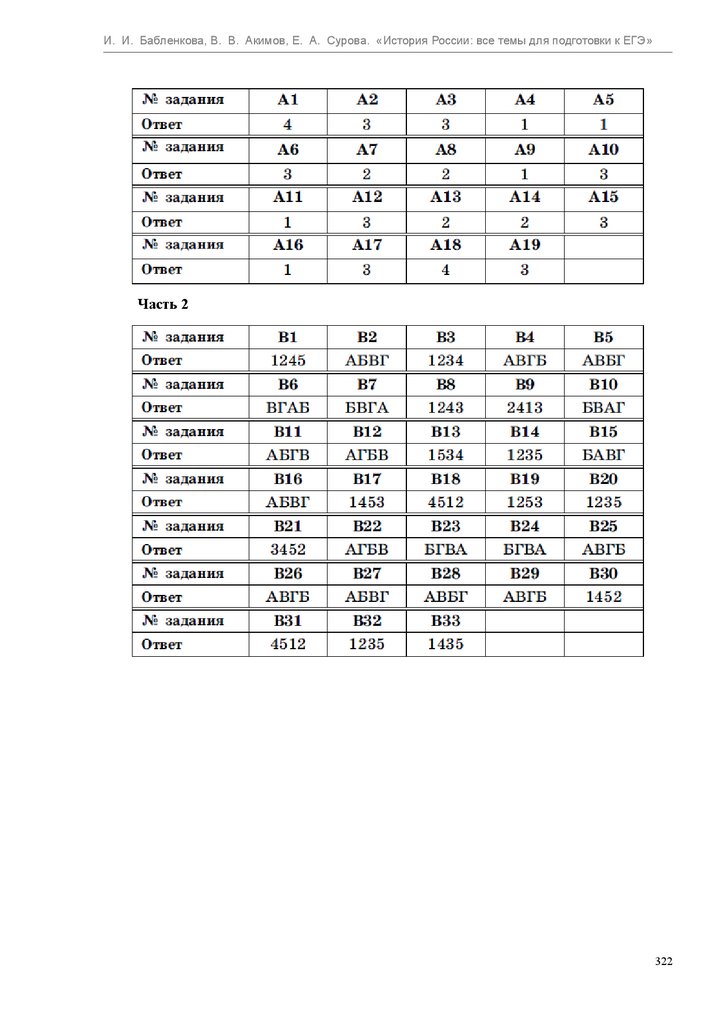

Часть 1

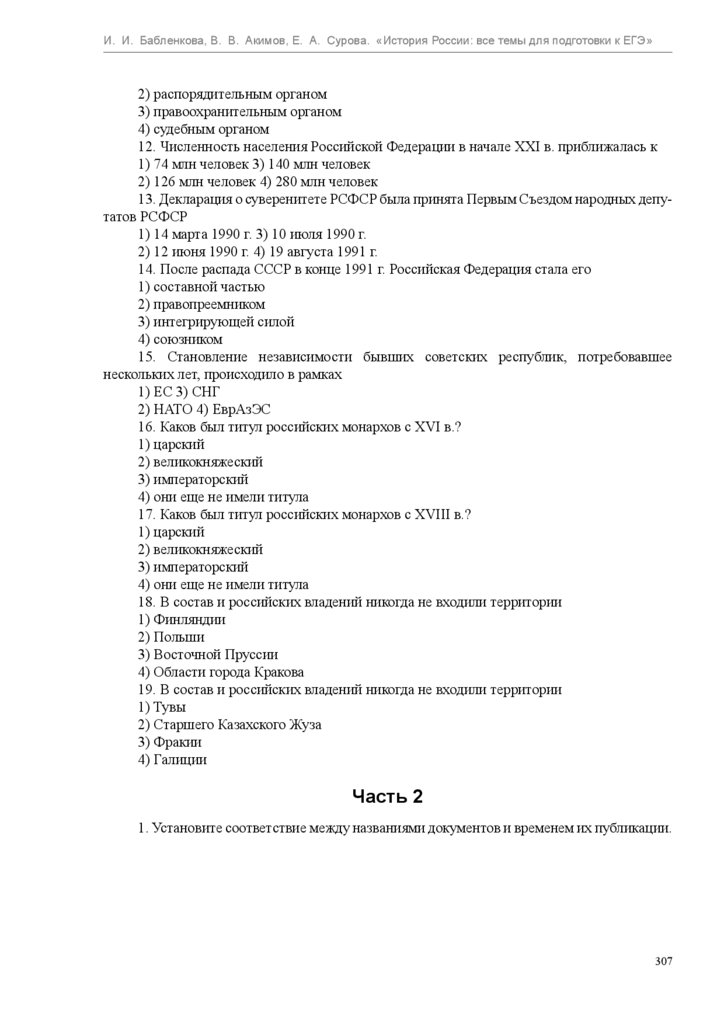

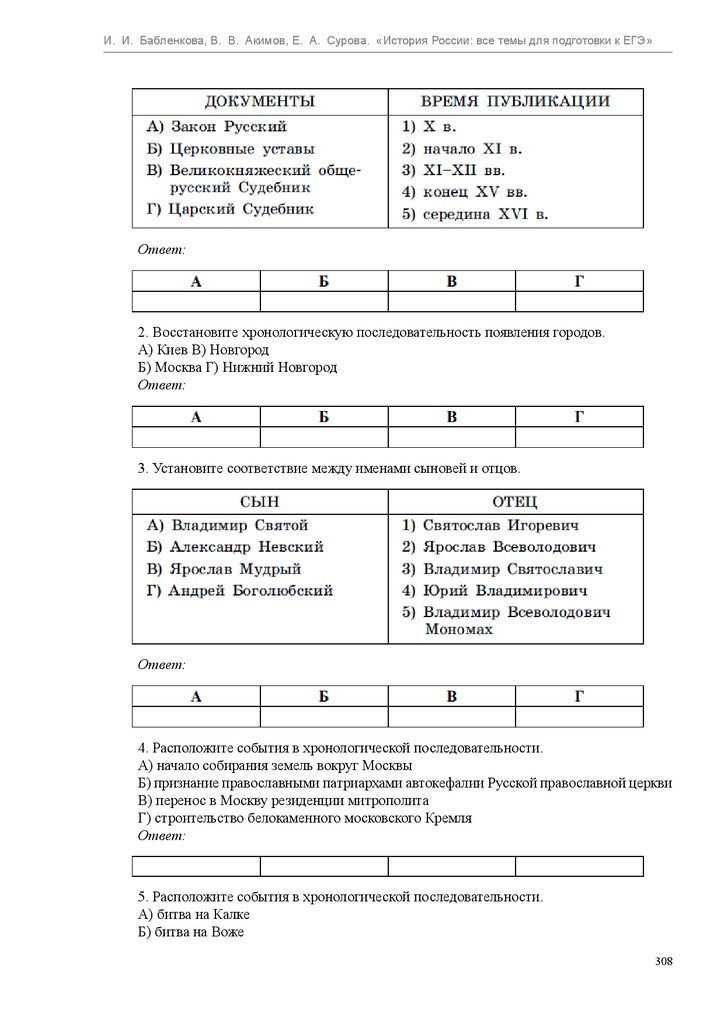

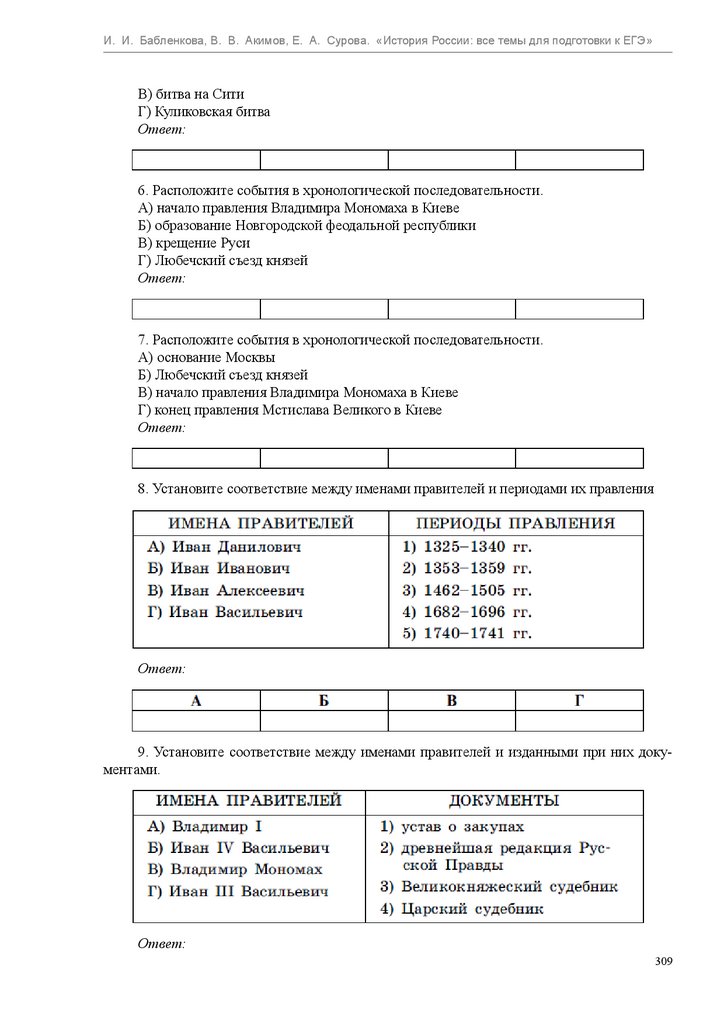

Часть 2

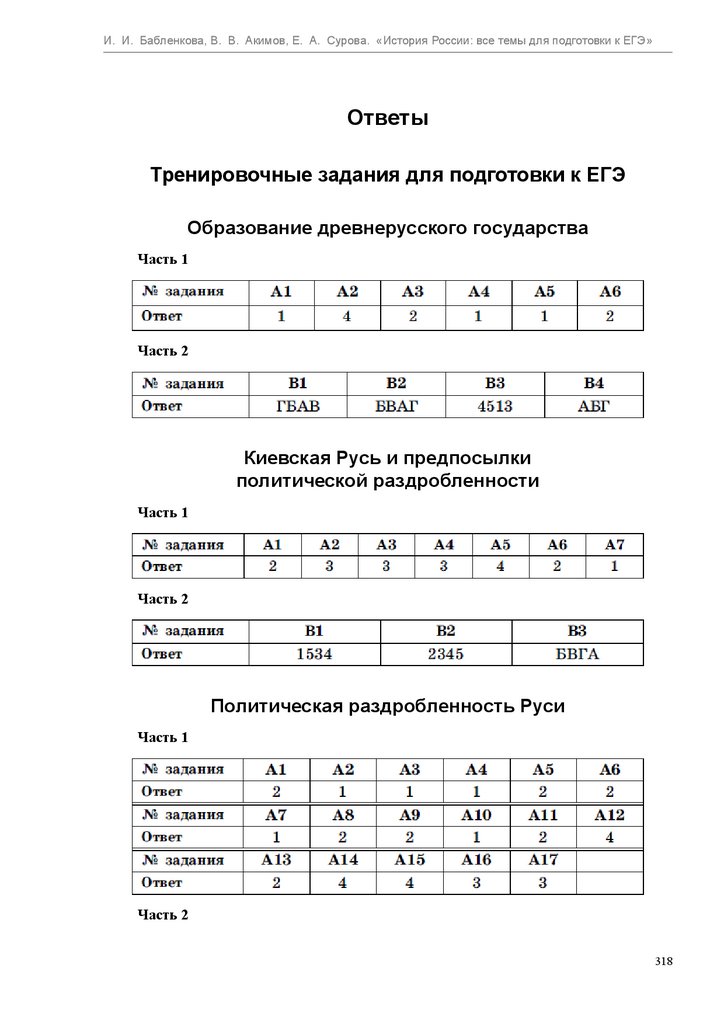

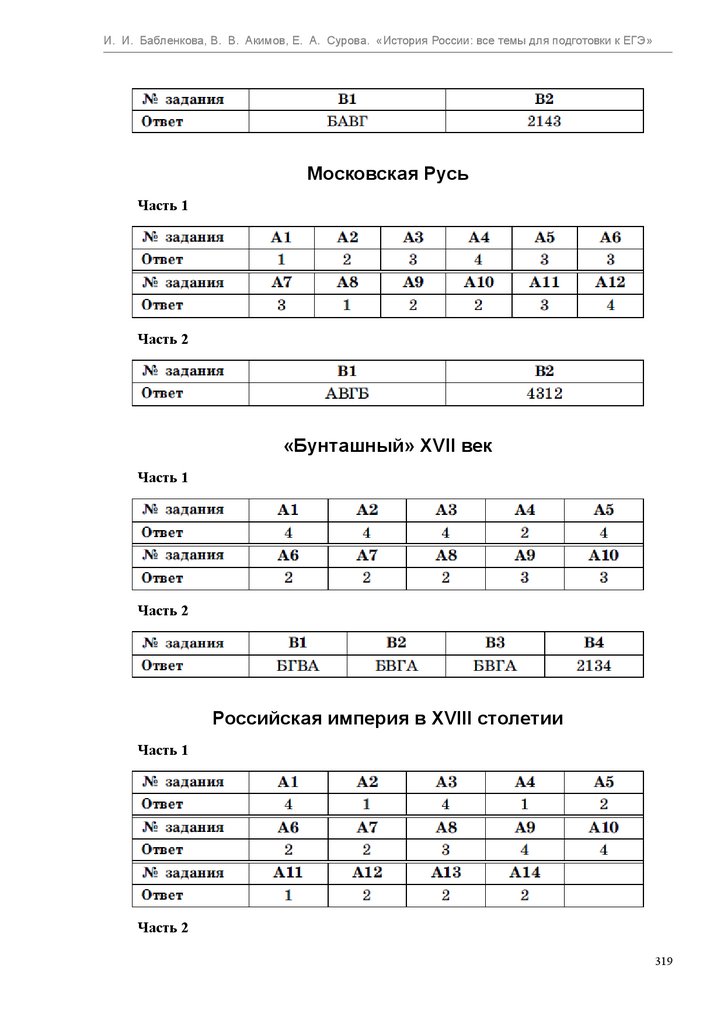

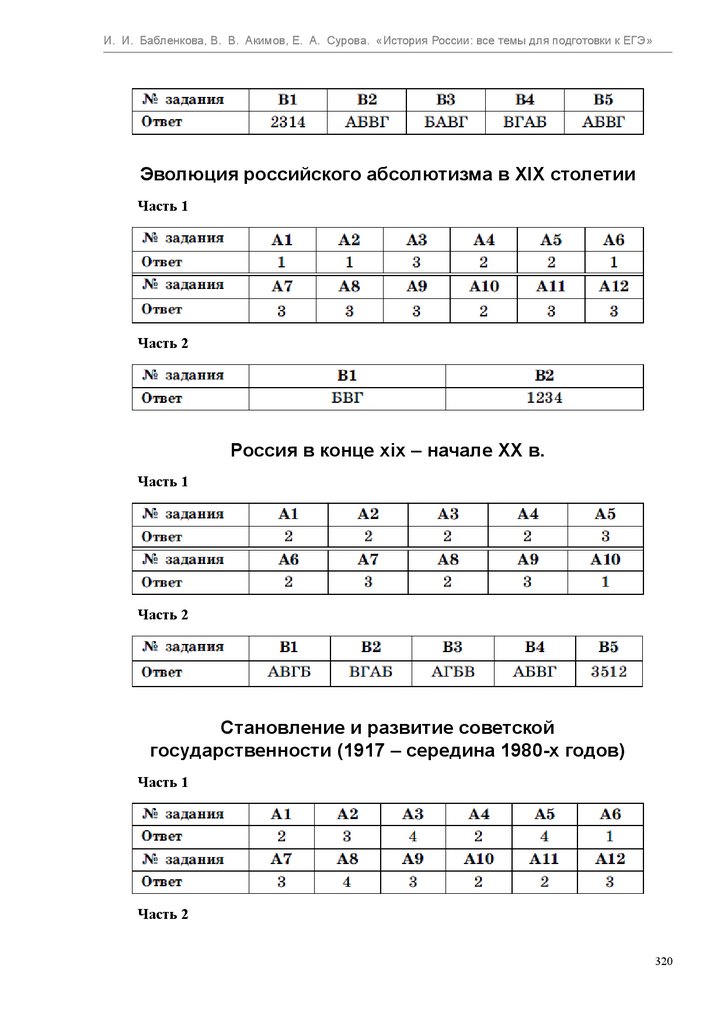

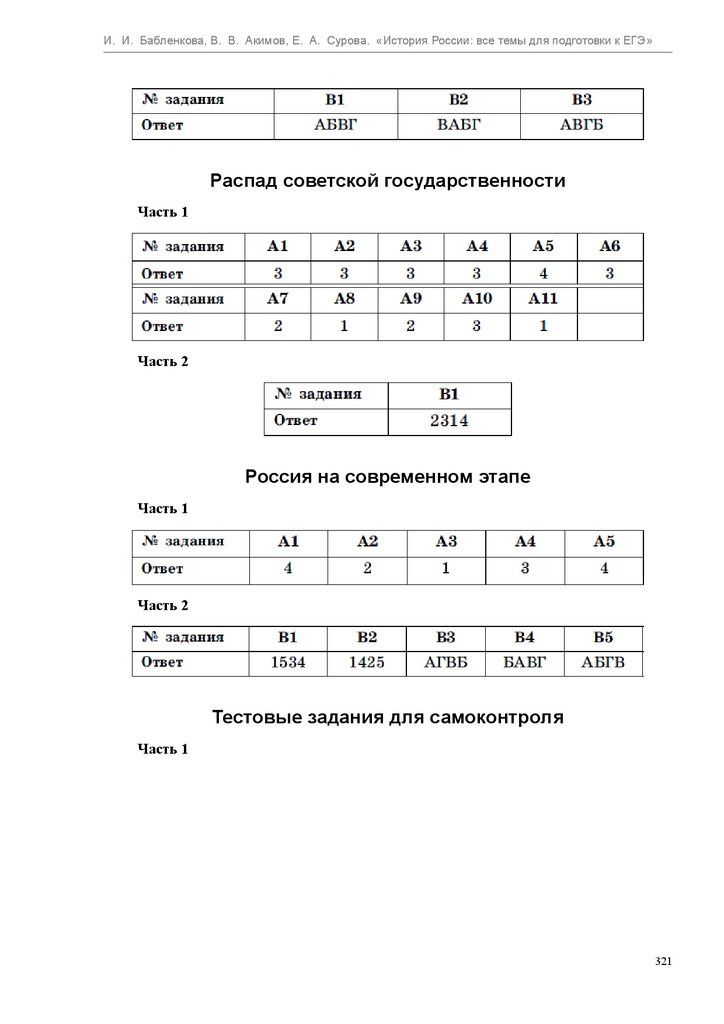

Ответы

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Образование древнерусского государства

Киевская Русь и предпосылки политической

раздробленности

Политическая раздробленность Руси

Московская Русь

«Бунташный» XVII век

Российская империя в XVIII столетии

Эволюция российского абсолютизма в XIX столетии

Россия в конце xix – начале XX в.

237

240

241

241

242

243

244

244

245

247

248

249

249

250

250

251

251

252

254

256

260

264

266

267

267

267

268

270

270

306

306

307

318

318

318

318

318

319

319

319

320

320

6

8.

Становление и развитие советской государственности(1917 – середина 1980-х годов)

Распад советской государственности

Россия на современном этапе

Тестовые задания для самоконтроля

Литература

320

321

321

321

323

7

9.

Ирина Бабленкова, ВадимАкимов, Елена Сурова

История России: все темы

для подготовки к ЕГЭ

Предисловие

Учебное пособие «История России» предназначено для абитуриентов, поступающих

в высшие и средние специальные учебные заведения. Особенно полезно это пособие будет

тем, кто решил избрать профессию юриста, финансиста, экономиста, менеджера – специалиста в сфере государственного и муниципального управления, так как авторы его – преподаватели Всероссийской государственной налоговой академии (ВГНА), имеющие немалый опыт работы в качестве экзаменаторов. Учебное пособие соответствует требованиям,

предъявляемым к абитуриентам, и нормам государственного образовательного стандарта по

истории России. В данное издание включены не только вопросы для самопроверки, хронологическая таблица с пояснениями к ней, но и задания тестового характера для самоконтроля. Это делает пособие полезным для тех старшеклассников, которые готовятся к ЕГЭ

по отечественной истории.

Экзамены – всегда серьезное испытание для всех, участвующих в них, ведь проверяются внимание, умение сосредоточиться, выделить наиболее существенное, легко перейти

от одного блока информации к другому, уточнить формулировку и, конечно, компетентность,

владение материалом. Авторы пособия убеждены: при подготовке к экзаменам старшекласснику и абитуриенту целесообразно использовать не одно учебное пособие, а два, три и более,

причем разного типа: от кратких проспектов-«шпаргалок» до серьезных обобщающих учебных курсов. Не следует пренебрегать и учебными пособиями, специально издающимися

для абитуриентов конкретного учебного заведения, они в наибольшей степени учитывают

направленность и специфику подготовки специалистов определенного профиля. Однако

ограничиваться такими учебными пособиями нельзя: их объем редко вмещает все богатство

реалий, с которыми должен быть знаком студент. Обязательно следует также использовать

материалы иллюстративного ряда. Применительно к изучению отечественной истории это

атласы, в том числе и школьные, альбомы с иллюстрациями, позволяющими лучше представить себе процессы, протекающие в сфере художественного творчества наших соотечественников в течение более чем тысячелетней истории народов России.

Старшекласснику сегодня недостаточно просто «выучить некоторое количество конкретного материала». Необходимо стать компетентным в предмете, который учащийся собирается сдавать. Старшекласснику стоит приобрести широкий кругозор, общую культуру,

интеллигентность. Будущий специалист должен уметь четко, грамотно, убедительно говорить и писать, логично и последовательно развивать свою мысль. Как научиться этому?

Существует, конечно, много способов, но один из них, испытанный уже многовековым опытом народов Европы и Азии, – изучение истории своего Отечества. Прошлое самоценно.

Оно привлекательно еще и тем, что несет в себе мерило истины, помогающее отличить вечное от преходящего. Память о прошлом способна создать ощущение устойчивой исторической почвы под ногами, наглядно показать, к какому народу принадлежит человек, каков

менталитет его сограждан, как он сформировался. История Отечества дает возможность ставить и решать сложнейшие вопросы взаимосвязи власти и свободы человека, мирских благ

8

10.

и духовного начала, общественной морали и личности. Есть и еще одна причина, более,пожалуй, утилитарная, но не менее значимая. Асинхронность экономических, политических и культурных процессов в различных странах мира определяет взаимосвязь модернизации и традиции, различные темпы и формы преобразований. Кому, как не будущим специалистам, предстоит осмысливать, подготавливать и осуществлять грядущие реформы?

Как проводить их в жизнь в огромной стране с разноязыким населением, следующим разным религиозным традициям, имеющим культурные различия? Для подготовки к практическому решению этих исключительно сложных и ответственных задач совершенно необходимо ознакомиться с опытом реформаторов прошлого. Поэтому в предлагаемом учебном

пособии истории государства, административным, налоговым, правовым и иным преобразованиям, а равно и проектам нереализованных реформ уделено особое место. Немалое внимание авторы пособия уделили также внешней политике и международным отношениям

России, поскольку в современном мире актуальность вопросов, связанных с геополитической проблематикой, чрезвычайно возросла. И, наконец, как никогда ранее, много места в

пособии заняли материалы, отражающие культурное развитие страны, а равно материалы,

посвященные истории общественной мысли и общественного движения в России.

Коллектив авторов надеется, что учебное пособие будет полезно абитуриентам при

подготовке к ЕГЭ по истории России, к олимпиадам и вступительным экзаменам и собеседованиям.

Желаем успехов!

9

11.

ВведениеИстория и историки

Познание окружающего, в том числе социальных явлений, – важный компонент взаимодействия человека с миром. Оно развивается вместе с обществом. Представления о мире

и человеке существенно отличаются от эпохи к эпохе; от территории к территории меняется

мир, меняется и человек. История – это развивающийся массив социального опыта, передающийся от поколения к поколению, который каждый раз осмысливается заново. Нередко

одно и то же событие или явление оценивается по-разному, бытуют и противоположные

мнения. Но можно ли в этом случае считать историю наукой? Что такое история?

Слово «история» заимствовано из греческого языка, где оно означало «исследование»,

«расспрос», «повествование», «рассказ о событиях», «знание». Сегодня слово «история»

используется, как правило, в двух смыслах: во-первых, для обозначения процесса развития

человеческого общества, личности во времени; во-вторых, когда речь идет об отрасли знаний, которая изучает этот процесс.

Долгое время история рассматривалась как часть литературы, воспринималась как разновидность художественного творчества. В греческой мифологии покровительницей истории считалась одна из муз – Клио, чье имя произошло от греческого слова «прославляю». В

самом деле, первые известные хроники, биографии правителей, истории военных конфликтов посвящались в основном прославлению правителей и военачальников.

В современной мировой исторической литературе встречаются самые разнообразные

определения предмета истории. Считают, что таких определений около тридцати. Историк

присоединяется к той или иной оценке либо разрабатывает собственное определение предмета этой науки в соответствии со своим мировоззрением, т. е. системой взглядов на мир.

Предпосылки научного понимания истории складывались в русле религиозных представлений о мире. Провиденциалисты, т. е. сторонники точки зрения на мир как на место, где

реализуется, проявляется воля Божия, часто сомневались в возможности постижения человеком законов истории. Но они оставили в наследство исторической науке идею всемирной

истории, совершающейся под воздействием универсальных закономерностей, общих для

всех народов, включающихся в историческую жизнь. С началом Нового времени христианская историософия была подвергнута критическому переосмыслению. В эпоху Просвещения (XVIII в.) возникла рационалистическая концепция истории, впоследствии систематизированная в философии истории Г.В.Ф. Гегеля и историческом материализме К. Маркса.

И Гегель, и Маркс разделяли точку зрения, что история универсальна, в ней действуют

общие и объективные по характеру закономерности. История проходит несколько ступеней развития. Гегель выделяет восточный (азиатский), греко-римский (античный) и германский (европейский) мир. Маркс – первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую общественно-экономические формации. Для

обоих мыслителей характерно убеждение, что важнейшим общественным институтом является государство. Присущий воззрениям Гегеля и Маркса, а также их сторонников европоцентризм значительно сокращал возможности построения картины всемирной истории,

поскольку не учитывал особенностей развития даже так называемой европейской периферии (Восточная, Южная Европа, Россия), не говоря уже об Африке или Америке. Это

обусловило кризис рационализма и необходимость создания альтернативной концепции

истории. Ею стала идея локальных цивилизаций. Суть концепции заключается в том, что

история человечества рассматривается как пространство, заполненное самобытными регио10

12.

нально-культурными организмами, или локальными цивилизациями. Каждая из них в своемсуществовании и развитии проходит стадии рождения, становления, расцвета, упадка и

гибели. Наиболее подробную разработку теория локальных цивилизаций получила в трудах

Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби.

Российские исторические школы до XVIII столетия находились, как и везде в Европе,

под влиянием провиденциализма. В первой половине XVIII в. стала преобладать рационалистическая концепция. Крупнейшими историками ХVIII–XIX вв. В.Н. Татищевым,

Н.М. Карамзиным, С.М. Соловьевым и В.О. Ключевским были созданы обобщающие, фундаментальные труды по российской истории. Для российских историков этой плеяды было

характерно исключительное внимание к государству как институту, организующему народную жизнь.

На рубеже ХIХ – ХХ вв. некоторые российские историки оказались под влиянием марксизма. Н.А. Рожков и М.Н. Покровский и их многочисленные последователи выработали

«марксистско-ленинскую» концепцию всемирной истории, в основе которой лежит представление об истории человечества как о череде закономерно сменяющих друг друга общественно-исторических формаций, базирующихся на определенном способе производства, и

о классовой борьбе как главной движущей силе этого процесса. На протяжении семидесяти

советских лет эта концепция считалась единственной подлинно научной и потому неопровержимой.

За рубежом в первой половине XX в. сложилась школа, получившая название евразийской. К ней принадлежали Г.В. Вернадский, Г.В. Флоровский, Н.С. Трубецкой. Эти исследователи отвергали как рационализм западного типа, так и марксистскую интерпретацию

истории и рассматривали Россию как особый историко-географический континент с уникальной судьбой.

В последние десятилетия широкое распространение получила плюралистическая,

множественная, многофакторная интерпретация исторического процесса, когда не признается общая причина исторического развития, а считается, что в обществе действует множество разнопорядковых факторов, которые регулируются многообразием интересов различных социальных групп и общественных организаций.

В настоящее время по-прежнему имеет своих сторонников марксистская историко-материалистическая трактовка истории, признающая конечной причиной и решающей

движущей силой всех важнейших исторических событий производство, способ производства, особенности трудовой деятельности людей. Но сторонники этой точки зрения, как правило, уже не отрицают важности влияния «особенного» в историческом процессе: географических, климатических, демографических и других факторов, специфики местных условий

классовой борьбы, конъюнктуры международных отношений. Значимым считается и «единичное» – прежде всего деятельность исторических личностей.

Распространена, особенно среди обществоведов Запада, мысль, что труд историка не

что иное, как обработка документов, фиксирование событий прошлого, спасение от забвения

исторических фактов. Активная роль ученого в оценке и организации изучаемого материала

отрицается.

И все же среди историков преобладает убеждение, что изучение истории – это серьезное аналитическое занятие, требующее владения философскими, общенаучными и специальными методами. Задача историка – проникать глубже лежащих на поверхности фактов,

воссоздавать историческую картину, более или менее адекватную прошлой реальности, во

всей ее сложности и противоречивости, вскрывать закономерности общественного развития. Многие мыслители убеждены, как и известный философ К. Ясперс, что «настоящее

совершается на основе исторического прошлого, воздействие которого мы ощущаем на

себе». Для того чтобы понять настоящее, необходимо знать историю.

11

13.

История познаваема, но, чтобы вскрыть причины явления, проследить процесс развития, осмыслить особенности исторических периодов, нужно использовать подходящуюдля данного типа исследования научную методику, обладать точным научным инструментарием. В историческом познании используются как общенаучные методы, так и собственно

исторические. Наиболее распространенными являются генетический, сравнительный, историко-типологический, системный. Находят применение методы моделирования исторических ситуаций, диахронного анализа. Используются и методы количественного анализа.

На каких бы мировоззренческих позициях ни находились историки, все они используют специальный научный аппарат: понятия, термины, категории. Важнейшей среди категорий является категория «исторического времени». Она позволяет измерить временными и

пространственными характеристиками любое событие. А история как процесс – это не просто множество рядом расположенных точечных событий, но движение от события к событию.

Понятие исторического времени позволяет периодизировать исторические процессы,

выявлять этапы развития, соединять качественные и количественные характеристики. Так, в

эпоху Просвещения в Европе (XVIII в.) было предложено деление истории человечества на

три периода: естественного состояния, дикого и цивилизованного. Позже наметились иные

подходы к периодизации. В марксистской литературе, как уже отмечалось, в основу периодизации была положена смена способов производства, или общественно-экономических

формаций, базирующихся на этих способах и последовательно сменяющих друг друга.

Свои, особые, подходы к периодизации истории предлагают сторонники теории

локальных цивилизаций. Один из них – английский историк А. Тойнби на исходе первой

трети XX столетия предпринял попытку определить число самостоятельных цивилизаций,

обладающих особыми свойствами, а также дать понятие цивилизации. Сначала он насчитал

до 100 самостоятельных цивилизаций. Затем, работая над своей теорией, он сократил их

число до 36, затем до 21, наконец, до 13. Особое внимание он уделял семи наиболее значимым цивилизациям.

Цивилизационная теория приобрела к настоящему времени немало сторонников и в

нашей стране. В учебном пособии для вузов «Россия в мировом сообществе цивилизаций»

его автор Л.И. Семенникова предлагает рассматривать тип цивилизации (или иначе – тип

развития) как укрупненную единицу анализа. Л.И. Семенникова выделяет типы развития по

следующим признакам:

1) общность и взаимозависимость историко-политической судьбы и экономического

развития;

2) взаимопереплетение культур;

3) наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития.

На основе этих признаков она выделяет три типа цивилизации: непрогрессивной

формы существования, циклического развития, прогрессивного развития. К первому типу

отнесены теснейшим образом связанные с природным окружением цивилизации оленеводов сибирского Севера, эскимосов Аляски, индейцев, живущих по берегам Амазонки. Ко

второму типу принадлежат цивилизации Востока, в том числе такие крупнейшие, как Китая

или Индии в древности и в Средневековье. К последнему типу относятся цивилизации Древней Греции и Древнего Рима, а также современная европейская цивилизация. К третьему

типу Л.И. Семенникова относит и общество, созданное восточными славянами на территории современных Белоруссии, Украины и России в конце I тыс. н. э. Цивилизация, по определению Л.И. Семенниковой, это «сообщество людей, объединенное основополагающими

духовными ценностями и идеалами, имеющее устойчивые особые черты в социально-политической организации, культуре, экономике и психологическое чувство принадлежности к

этому сообществу. В центре исторического процесса – человек с особенностями его мента12

14.

литета, сложными взаимосвязями с обществом, а также общество как саморазвивающаясясистема».

Историк, имеющий дело с прошлым, не может непосредственно наблюдать объект своего изучения, начиная от давно свершившихся единичных событий и кончая исчезнувшими

цивилизациями. Главным, а в большинстве случаев – единственным источником информации о прошлом для него является исторический памятник, с помощью которого он получает

фактический материал, составляющий основу исторического знания.

Поэтому факт в исторической науке рассматривается в двух смыслах: как явление,

имевшее место в истории; как знание, как отражение факта в науке. Второе невозможно без

первого.

В разных системах взглядов один и тот же исторический факт получает разное толкование, разное значение. Между историческим фактом и соответствующим ему научно-историческим фактом стоит интерпретация. Значит ли это, что исторической истины нет или,

напротив, их несколько? Как правило, исследователи исходят из того, что движение науки

идет от неполной, относительной истины к более полной. Но абсолютной истины не существует, так что, пока общество живет, не будет написано и «последней главы» истории.

Факты, исторические свидетельства, отражающие явления общественной жизни,

откладываются, как уже говорилось, в исторических памятниках, которые столь же часто

именуются историческими источниками. Специальная научная дисциплина об исторических источниках, приемах их выявления, критики и использования в работе историка называется источниковедением.

Исторические источники можно разделить на несколько групп:

1) письменные источники (от надписей на камне, керамике, металле, бересте до рукописей на папирусе, пергаменте, бумаге, печатных материалов);

2) вещественные памятники (орудия труда, предметы домашнего обихода, украшения,

одежда, монеты, оружие, архитектурные сооружения и т. п.);

3) фольклорные материалы (предания, песни, сказки, пословицы и т. п.);

4) кинофотодокументы, документы видео– и аудиорядов;

5) лингвистические памятники (географические названия, личные имена и т. п.).

Изучение в совокупности всех видов источников позволяет воссоздать в ряде случаев

достаточно полную и достоверную картину исторических явлений и процессов.

К сожалению, в абсолютном большинстве случаев вне поля зрения историков остаются проблемы, связанные с естественной историей человечества. Действительно, человек

– существо не только общественное, но и природное, и развивается не только по социальным

законам, но и по законам природы. Этногенез (естественно-историческое развитие народов)

тоже изучается давно и серьезно, но закономерности его в большинстве случаев не постигнуты и принадлежат пока к сфере догадок, гипотез, предположений. Какова, скажем, продолжительность существования народа (этноса)? А. Тойнби и О. Шпенглер исходили из

того, что народы и создаваемые ими цивилизации «живут» примерно одну тысячу лет. Бельгийский исследователь Кетле пришел к заключению, что древние империи существовали

1461 год; погрешность, по его мнению, составляет примерно 185 лет. Более чем столетие

спустя после Кетле к подобным выводам пришел путем подсчетов, выполненных в основном

на средневековом материале, Л.Н. Гумилев. Цикл развития этноса, по его мнению, составляет около 1500 лет.

Как же развивался этнос, к которому мы принадлежим сегодня? Можно ли говорить о

российской цивилизации? Для ответа на эти вопросы абитуриент может использовать материалы предлагаемого учебного пособия, построенного по хронологическому принципу. В

его разделах, с разной степенью полноты, обусловленной продолжительностью и отдаленностью от современности рассматриваемого периода, излагается исторический путь россиян.

13

15.

Вопросы для самопроверкиние?

1. Что в разные времена было принято понимать под термином «история»?

2. Какие подходы к изучению прошлого и когда получили наибольшее распростране3. Что принято понимать под историческим фактом?

14

16.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Образование древнерусского государства

Восточные славяне в древности

Историки располагают для реконструкции древней и средневековой исторических

эпох на территории России как вещественными, так и лингвистическими, фольклорными

и другими источниками. Особую группу, едва ли не важнейшую, составляют письменные

источники, неравномерно и неполно, но освещающие жизнь славян и их соседей в первые

пятнадцать веков от Рождества Христова.

Первые упоминания о славянах встречаются у античных авторов. В середине I в. н. э.

римский историк Плиний, автор «Естественной истории», описывает венедов, соседствующих на востоке с группой германских племен – ингевонами: «Земли до реки Вистулы обитаемы сарматами, венедами, скифами, гиррами». Скорее всего, это были земли в бассейне

Вислы и к востоку от нее. Еще ранее, в V в. до н. э., «отец истории» грек Геродот сообщал о

«скифах-земледельцах», под которыми некоторые специалисты понимают предков славян.

К концу I в. н. э. относятся сообщения о славянах римлянина Корнелия Тацита, который, как

и Плиний, называет их венедами. Далеко не все историки согласны безоговорочно считать

венедов Плиния и Тацита славянами.

Лишь в середине I тыс. н. э., около VI в., на исторической арене Европы как многочисленная этническая общность выступают собственно славяне. О них пишут византийские

авторы Прокопий Кесарийский, Менандр Протиктор, Феофилакт Симокатта, Маврикий.

Описываются преимущественно славяне Балканского полуострова и Подунавья, поскольку

в эту эпоху славянские племена стали все чаще вторгаться в пределы Восточной Римской

империи.

Существенные сведения для изучения славянских племен середины I тыс. н. э. содержатся в труде готского епископа Иордана. Иордан считает венедов славянами, подчеркивая,

что венеды и другие славянские племена заселяли в VI в. территорию от Среднего Подунавья до нижнего Днепра.

Во второй половине I тыс. н. э. о славянах писали и арабские географы и хронисты

Ибн-Хаукаль, ал-Балхи, ал-Истархи и др. Сведения о славянах содержатся в эпосе германцев

и скандинавов, но сведения зачастую противоречивые, неполные.

Современные славяноведы настаивают на том, что решение вопроса о происхождении и первых этапах развития славянской общности может быть достигнуто только на

путях содружества различных областей науки: лингвистики, истории, археологии, филологии, этнографии, антропологии. Ни одна из этих наук, взятая сама по себе, не сможет дать

ответы на возникающие у ученых вопросы.

К настоящему времени изучение ранней истории славянства позволило составить следующую принимаемую многими авторами картину: славяне – индоевропейцы, принадлежат

к той же языковой семье, что и германские балтские племена, племена древних греков и

латинов, населявших Древний Рим.

В первые века нашей эры на землях, заселенных ближайшими предками славян, от

Одера и Вислы до Среднего Приднепровья, развивались плужное земледелие, скотоводство, ремесло. Кроме кузнечного ремесла, которое всегда первым отделяется от земледелия, появилось и гончарное производство с использованием гончарного круга. Развивалась

торговля. В это время славяне заимствовали римские зерновые меры (русский «четверик»,

просуществовавший до 1924 г., равен римскому квадранталу и византийскому амфорию).

Очевидно, славяне торговали хлебом с римскими городами. В славянских землях, особенно

15

17.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»часто на территории современной Болгарии, находят клады римских монет II–IV вв. н. э.,

зарытых, вероятно, во время набегов враждебных племен. Предполагают, что монеты могли

использоваться на славянских землях уже и в своем прямом качестве – иметь хождение в

качестве денег.

Известно, что римские императоры, в частности Траян (98–117 гг. н. э.), стремились

покорить праславян, населявших Фракию, но безуспешно. Как ни сильна была Римская

империя, подчинившая себе галльские, британские, часть германских племен, распространить свою власть на славянские земли ей не удалось.

В начале I тыс. н. э. городища (укрепленные родовые поселки) начинают исчезать. Их

сменили большие, вытянутые вдоль рек на 1–1,5 км, открытые неукрепленные деревни, близ

которых находят обширные кладбища, так называемые поля погребений. Историки считают,

что именно в первые века I тыс. н. э. у праславян, как и у прагерманцев, происходило разложение родовой общины, которая перерастала в общину соседскую, территориальную. Этот

процесс обычно сопровождается возрастанием роли военных вождей племени, развитием

имущественных отношений, патриархального рабства.

У славян, германцев, балтов начали складываться союзы племен – крупные территориальные общности, в значительной мере обусловившие дальнейший переход этих народов

к государственности. Именно применительно к эпохе II–VI вв. н. э. большинство исследователей полагают возможным говорить о завершении праславянской, прагерманской, прабалтской истории. На исторической арене появились собственно славяне, балты, германцы.

Первые века нашей эры (со II или IV, по разным оценкам) стали временем массовых миграций в Евразии, получивших название «Великое переселение народов». Иногда

для обозначения этого явления используют даже понятие «этническая революция». История

многих современных народов берет свое начало в этой эпохе. Миграция послужила фоном

и главным условием начала этногенеза большинства европейских наций.

Современные историки не слишком расходятся в определении состава участников

Великого переселения народов: гуннские, германские, славянские, аланские, арабские и

некоторые другие племена.

Первая волна Великого переселения народов была связана с германцами. Около II–

III вв. через Русскую равнину с севера на юг из районов Прибалтики и Дании в Крым, на Балканы и оттуда в Южную Азию двинулись германские племена готов. Готский епископ Иордан упоминает о мордве, мери, веси, эстах и об онежской чуди – племенах, которые вошли

в состав Готского королевства, созданного вождем готов Германарихом и простиравшегося

на всю Русскую равнину. От готов потерпел поражение полулегендарный славянский князь

Бус. После кровопролитной битвы (а по другим вариантам этой легенды, после вполне мирных переговоров) Бус, его сыновья и 70 славянских старейшин были умерщвлены готами.

Готское государство на Русской равнине существовало недолго. На Запад двигались

орды степняков-гуннов. Под напором гуннов и славян готы оттеснялись все дальше на югозапад, пока, наконец, не передвинулись из Причерноморья на Балканы, приведя в движение

другие германские племена, граничившие с Римской империей. Германцы в IV–V вв. н. э.

основали королевства в бывших римских провинциях: в Южной Галлии и Испании – вестготы; на юго-западе Германии, в Эльзасе, большей части Швейцарии – алеманны; на югозападе Галлии (на территории современной Франции) – бургунды; в северной части Галлии – франки; на Британских островах – англы, саксы, юты. В результате германского нашествия рухнула Западная Римская империя и установились государства, на полторы тысячи

лет определившие политическую географию Западной Европы: Франция, Италия, Испания,

Великобритания, Германия. Путем смешения германцев с кельтами и романизированным

населением римских провинций сформировались современные европейские этносы – французы, англичане, испанцы, итальянцы, голландцы и др.

16

18.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Славяне во второй половине I тыс. н. э. активно внедрялись в области севернее и

восточнее зоны их прежнего проживания – в места проживания летто-литовских и финноугорских племен, смешиваясь с ними и ассимилируя их. В VI в. славяне начали свое великое расселение, продолжавшее перекраивать карту Европы и Евразии. В современной науке

существует несколько точек зрения по поводу перемещений славян в середине I тыс. н. э.:

1. Согласно первой точке зрения славяне – коренное (автохтонное) население Восточной Европы. Их предками были жившие здесь в раннем железном веке создатели зарубинецкой и черняховской археологических культур. С VI в., постепенно расселяясь, славяне

существенно расширили территорию своего проживания.

2. Согласно второй точке зрения, славяне переселились на Восточноевропейскую равнину из Центральной Европы, из района верховий Вислы, Одера (слав. Одры), Эльбы (слав.

Лабы) и Дуная. Их стали называть восточными славянами. Группы славян, мигрировавшие

на северо-запад, к Балтийскому морю, получили название западных, ушедшие на Балканы –

южных. В настоящее время эта точка зрения получила наибольшее распространение в науке.

3. Высказывается также мнение, что мог иметь место и другой путь переселения славян

в Восточную Европу: с южного побережья Балтийского моря на берега Ладоги и Волхова (в

район будущего Новгорода).

Итак, к VI в. фактически существовало две ветви славянства: западная и восточная;

теперь два широких потока, двинувшиеся на юг, образовали третью ветвь – южных славян.

К ним относились будущие югославы – сербы и отделившиеся от них позднее черногорцы,

словенцы, хорваты, болгары. С VI в. началось «ославянивание» Восточной Римской империи – Византии.

В 70-е гг. VII в. оформилось первое славянское государство – Болгария. В IX в. в Центральной и Восточной Европе образовалась Великоморавская держава, включившая в свой

состав западнославянские племена (чехов, моравов, словаков) и племена южных славян. К

началу Х в. Чехия обрела самостоятельность. Тогда же по соседству с ней начало свое существование Польское государство. Образовались Сербское княжество и Хорватское королевство.

Тогда же, в конце IX – Х вв., сложилось восточнославянское государство – Киевская

Русь.

17

19.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Восточные славяне на пути к государственности

Природное окружение (лес, степь и реки), а также достаточно суровый климат оказали значительное влияние на весь ход «писаной» русской истории, которую, как правило,

«ведут» с IX в.

Восточные славяне во второй половине I тыс. н. э. жили небольшими селениями, преимущественно по берегам рек и озер. В первую очередь речными бассейнами направлялось

размещение всего населения. По сути, гидрографическим фактором определялось и политическое деление страны. Реки, будучи готовыми первыми дорогами, «рассеивали» население

по своим ветвям. Однако взаимная близость речных бассейнов не позволяла группам населения обособляться друг от друга. Водные пути играли существенную роль в осуществлении государственного объединения страны.

Расселение восточнославянских племен по Восточноевропейской равнине видится

современным историкам так:

• по среднему течению Днепра – поляне;

• к северу от полян, в окрестностях нынешнего Чернигова, по рекам Десна, Сейм и

Сула – северяне;

• к северо-западу от полян, в лесистой местности на правобережье правого притока

Днепра реки Припяти древляне;

• по Западной Двине – полочане;

• севернее древлян, между Припятью и Западной Двиной – дреговичи (от «дрягва» –

болото);

• на реке Сож, левом притоке Днепра, севернее Десны – радимичи;

• по верхнему течению Днепра, в районе Смоленска и севернее, в верховьях Западной

Двины и Волги – кривичи;

• на Ильмень-озере и по реке Волхов – ильменские словене;

• по рекам Оке и Москве – вятичи;

• на Западном Буге – бужане;

• на территории современной Украины, в ее западной части, – уличи, тиверцы, волыняне.

Поселения восточных славян тяготели к крупнейшим водным путям: Днепру, Западной Двине, Оке, Ильмень– озеру. В VIII–X вв. сложилось до полутора десятков крупнейших союзов племен. Племенные объединения состояли из нескольких отдельных племен,

в свою очередь распадавшихся на роды. Последние делились на общины, в рассматриваемый период при оседлой жизни и занятии земледелием эволюционировавшие из родовых в соседские (семейные). Союзы племен, будучи этническими общностями, постепенно

приобретали отдельные черты территориально-политических объединений. В частности, к

IX в. внутри союзов племен уже хорошо прослеживались так называемые городовые области – новые административные единицы, сохранившиеся и развившиеся в государственный период. Уровень развития различных союзов племен мог быть неодинаков: одни племена подошли ближе к государственности, другие были еще далеки от нее. Примером такой

неравномерности развития могут служить племенной союз полян, которому предстояло

стать центром образующегося государства Киевская Русь, и племенной союз древлян, их

непосредственных соседей. Форму общественных отношений в этих племенах и союзах племен в отечественной исторической литературе долгое время характеризовали как военную

демократию.

Как орган племенной демократии народное вече известно большинству народов.

Однако в Центральной и Западной Европе с образованием государств вечевые собрания

18

20.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»потеряли политическое значение или прекратились вовсе. Решающая роль в политической

жизни перешла к государственному аппарату и феодальной аристократии, опиравшимся на

формирующиеся правовые институты, отличные от институтов, основанных на древнейшем, обычном праве (признаком государства является право писаное).

В древнерусском государстве от Волыни до Владимиро-Суздальской земли и от Киева

до Новгорода народное вече продолжало играть важную, нередко определяющую роль в

общественной жизни, воссоздавая и сохраняя нормы обычного права. Такое положение в

некоторых землях сохранялось до XV в. включительно. Некоторые современные историки,

в частности А.А. Горский, полагают, что уже в ходе расселения славян «происходила ломка

племенной структуры, и осколки прежних племен, объединяясь в ходе миграций или уже

на месте нового поселения, создавали новые общности, имевшие уже чисто территориальную», а не кровнородственную основу. А.А. Горский указывает на то, что «византийские

авторы …с VII столетия используют термин „славинии“ (от слова „славяне“), с указанием

названия того или иного образования. …Так, император Константин Багрянородный, составляя в середине Х столетия трактат „Об управлении империей“, писал … о восточнославянских общностях, зависимых от киевских князей. …Он определял их как „славинии древлян,

дреговичей, кривичей, северян и прочих славян“». «Таким образом, – продолжает А.А. Горский, – славянские государства складывались не на племенной основе, а на основе переходной структуры, которая уже не являлась племенной, но еще не была государственной. Время,

которое отпустила этой структуре история, было (для большинства славиний) небольшим.

Так, по совокупности данных письменных источников и археологии, формирование известной по „Повести временных лет“ структуры восточной ветви славян можно датировать VIII

– первой половиной IX века, а уже к концу X столетия все ее составляющие – славинии

Восточной Европы – вошли в состав государства Русь».

Главным занятием восточных славян было земледелие, еще не пашенное, а подсечно-огневое и переложное. Подсечно-огневое земледелие получило распространение в

лесной полосе. С осени деревья подрубали, они засыхали на корню, а ранней весной и сжигались. После этого земледельцы пни выкорчевывали, а землю, удобренную золой, рыхлили

(без пахоты) и засевали. Урожай в первые годы порой доходил до сам-5, по мере истощения

почвы с трудом удавалось получить вдвое больше посеянного (т. е. сам-2). Тогда участок

переставали обрабатывать. На ранее использованный участок земледельцы возвращались

через 25–30 лет. Переложное земледелие практиковалось в лесостепной полосе. Трава выжигалась, полученной золой удобрялась земля, рыхлилась и засевалась. Участки приходилось

менять каждые 6–8 лет. Славяне занимались домашним скотоводством. Разводили крупный

и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней, а также бобров. Было распространено птицеводство. Важную роль играла охота, в том числе на пушного зверя (белку, куницу, соболя, горностая). Занимались бортничеством – собиранием меда диких пчел, рыболовством. К VIII–

IX вв. быстро развивались ремесла: кузнечное, гончарное, столярное и др., а также торговля.

Торговали мехами, медом, воском, обменивая их на ткани и драгоценности, главным образом в Византии. Основными торговыми путями Древней Руси к началу становления государственности были: Волжский торговый путь из Балтийского моря в Каспийское и путь «из

варяг в греки» из Балтийского моря в Черное. Он начинался от реки Невы. Далее шел так:

Ладожское озеро – река Волхов – Ильмень-озеро – река Ловать – волоки до притоков Днепра

– река Днепр – Черное море. Преимущественно аграрный характер деятельности предопределил особенности верований восточных славян.

В XII в. неизвестным автором были составлены заметки о развитии языческих верований у древних славян – «Слово о том, как языческие народы поклонялись идолам и приносили им жертвы». В «Слове…» история славянских верований в дохристианский период

разделена на три этапа: сначала славяне приносили жертвы упырям и берегиням, затем они

19

21.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»начали «трапезу ставити» Роду и рожаницам. Наконец, в поздний период язычества они

стали молиться Перуну и другим богам.

Упыри и берегини – это злые и добрые местные божества. Упыри называются в одном

ряду с вампирами, оборотнями, русалками, лешими. Прослеживается связь представлений

о «нечистой силе» с культом предков. Нередко упыри – покойники, умершие не своей смертью, непогребенные и мстящие за это живым. Они «обитали» в реках, колодцах, лесах. Христианские священники после крещения Руси долго еще обвиняли крестьян, что они «жрут

[молятся] бесам и болотам и колодезям». Берегини были добрыми божествами. Покровителем рода считался предок – чур (или щур). Сохранившееся до XX в. присловье в детских

играх «Чур, меня!» означает «Храни меня, предок!».

Культ Рода и рожаниц, божеств плодородия, связан с дальнейшим развитием родового

строя и сельского хозяйства у восточных славян. В Роде одновременно олицетворялись силы

плодородия земли и единство поколений людей.

Наиболее поздними языческими божествами явились Хорс и Даждьбог (божества

солнца и плодородия), Велес (бог – защитник домашнего скота и торговли), Стрибог

(бог ветра), Симаргл (божество подземного мира), Макошь (богиня, покровительствующая

хозяйственной домашней деятельности, женщинам, деторождению). На стадии формирования княжеской власти на одно из первых мест в этом языческом пантеоне (собрании богов)

выдвинулся Перун – бог грозы, грома, войны и оружия, покровитель князя и дружины. В

конце Х в. началось массовое приобщение древнерусского населения к христианской религии.

Для начальной истории Руси характерно мирное совместное проживание славянских

племенных объединений с финно-угорскими. Часть последних при расселении славян на

север и восток Русской равнины отходила с насиженных мест ближе к Уралу, как коми,

вотяки (удмурты), либо жила рядом со славянами, сохраняя свои язык и обычаи (мордва,

зыряне), либо ассимилировалась славянами, «обрусевала», как меря, мещера, мурома.

Значительное влияние на развитие государственности у восточных славян оказали три

соседних с нею государственных образования: Византия – преемница греческой и эллинистической культуры и государственно-правовой организации Римской империи, Хазарский

каганат и молодое государственное образование, созданное в Скандинавии и по берегам Балтийского моря варягами (норманнами). Международная торговля по Днепру и Волге контролировалась в IX – Х вв. почти исключительно норманнами и хазарами соответственно.

В то же время русские князья стали использовать варягов на административной службе

в начавшем складываться государственном аппарате, что имело далеко идущие последствия:

взявши на себя защиту торговых путей, норманны скоро подчинили себе большие города,

торговые округа, а в известном смысле и целые племена, собирая с них дань. До сих пор

не вполне ясен механизм установления такой зависимости. Как бы то ни было, городовая

область (иначе торговый округ), управляемая городом, названа в древнейшей русской летописи, «Повести временных лет» (XII в.), первой политической формой, другими словами,

первой формой правления на Руси.

Большинство таких областей составили разные племена и их части. По существу,

это было новое административное деление территории восточных славян. Так, Киевскую

область составили поляне, древляне и южная часть дреговичей. В то же время племя северян

распалось на две городовые области: Переяславльскую и Черниговскую. Однако в состав

последней вошли еще часть радимичей и все вятичи, у которых не было значительных городов и которые не образовали особых областей.

В дальнейшем связанное с новыми процессами размывание прежних родовых и племенных связей облегчило складывание государственного единства.

20

22.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Арабские хронисты ал-Истархи и ал-Балхи (X в.) называли три славянских объединения в VIII – начале IX в.: Куябу (Киевская земля), Славию (Новгородская земля) и Артанию. Одни историки склонны видеть в Артании Рязань, другие – Ростов Великий, третьи –

Таманский полуостров. Возможно, эти объединения можно считать раннегосударственными

образованиями, хотя сведений о них ничтожно мало.

В исторической науке по вопросу образования государства у восточных славян с

XVIII в. кипят страсти. В 30–60-е гг. XVIII в. немецкие ученые Иоганн Готфрид Байер и

Герард Фридрих Миллер, работавшие в Петербургской академии наук, попытались доказать, что древнерусское государство было создано варягами. Они положили начало норманнской теории происхождения Российского государства. Крайним проявлением ее является

утверждение, что славяне в силу своей неполноценности не могли создать государства, а

затем без иноземного руководства управлять им. Против этой теории решительно выступил

М.В. Ломоносов, которому императрица Елизавета Петровна поручила написать историю

России. С тех пор борьба противников и сторонников норманнской теории не утихает. В

то же время в современной науке существует единое мнение о том, что призвание варягов

не являлось началом государственности на Руси. Государство возникло в результате закономерного развития восточнославянского общества. Норманны находились на той же стадии

развития. Скорее всего, враждующие племена призвали их как нейтральную силу, способную прекратить усобицы. Варяги не были связаны ни с одной из враждующих группировок

и потому в равной степени устраивали всех. Варягов призывали на княжение, из чего следует, что племенные княжения у славян уже существовали.

Летопись сообщает, что в 862 г. ильменские словене, за которыми несколько позднее

закрепилось наименование «новгородцы», изгнали варягов за море, но среди разноязыких

племен (славянских, финно-угорских и, возможно, балтских) мира не было, и пришлось пригласить князя, «который бы владел и судил по праву». Пошли за море к варягам и пригласили трех братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора. Рюрик стал княжить в новом политическом

и торгово-ремесленном центре, получившем название Новгорода, Синеус – на Белоозере,

а Трувор – в Изборске. После смерти братьев, сообщает летопись, Рюрик княжил один, а

своим дружинникам отдал Полоцк, Ростов, Белоозеро.

В середине IX века среди предводителей викингов известен из западных источников

тезка Рюрика – датский конунг Рерик. Некоторые историки говорят об их тождестве. По

мнению А.А. Горского, такое тождество позволило бы объяснить, почему словене, кривичи

и чудь пригласили в стоящийся Новгород именно этого конунга: ведь раньше здесь скорее

всего имели дело со шведскими викингами, жившими в непосредственной близости к этому

региону, «в силу этого естественно было призвать на княжение предводителя других викингов, датских. … Среди словен, по-видимому, были выходцы из славинии ободритов, обитавших на южном побережье Балтики по соседству с датчагами; они и могли стать инициаторами приглашения Рерика».

Когда умер Рюрик (879 г.), воевода Олег вместе с малолетним Игорем (сыном, племянником или воспитанником (?) Рюрика) повели племена по торговому пути «из варяг в

греки». В походе участвовали весь, меря, варяги, словене, кривичи. В 882 г. был захвачен

Киев. Момент объединения Олегом Киевского и Новгородского центров формирующегося

древнерусского государства считается формальной датой образования государства Киевская

Русь.

21

23.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Вопросы для самопроверки

1. У каких греческих, римских, византийских, арабских авторов мы встречаем упоминания о славянах и их историческом окружении?

2. Что такое Великое переселение народов?

3. Каков был общественный строй восточных славян в VI–IX вв.?

4. Каковы особенности духовной культуры восточнославянских племен?

22

24.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ

Часть 1

А1. Великое переселение народов имело следствием выделение ветви славян

1) восточной 3) византийской

2) северной 4) украинской

А2. Среди славянских племенных союзов к IX–X вв., согласно летописным и другим

источникам, выделялись

1) карела 3) меря

2) чудь 4) поляне

А3. Гостомыслом звали

1) князя, имевшего большое семейство

2) одного из новгородских старейшин IX в.

3) одного из бояр, участвовавших в составлении Правды Ярославичей во второй половине XI в.

4) первого митрополита русского происхождения

А4. Среди культур, которые производили восточные славяне, не было

1) картофеля 3) лука

2) ржи 4) чеснока

А5. Восточными славянами в лесной зоне использовалась преимущественно

1) подсечно-огневая система земледелия

2) переложная система земледелия

3) трехпольная система земледелия

4) плодопеременная система земледелия

А6. Восточными славянами в степной зоне использовалась преимущественно

1) подсечно-огневая система земледелия

2) переложная система земледелия

3) трехпольная система земледелия

4) многопольная система земледелия

Часть 2

В1. Расположите следующие события в хронологической последовательности.

А) нашествие гуннов на Русскую равнину

Б) образование государства готов на Русской равнине

В) завершение Великого переселения народов

Г) войны римского императора Траяна с праславянами во Фракии

Ответ:

В2. Расположите следующие события в хронологической последовательности.

А) образование государства Киевская Русь

Б) образование государства у болгар на Балканах

В) образование Великоморавской державы

Г) образование самостоятельного государства у чехов.

23

25.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Ответ:

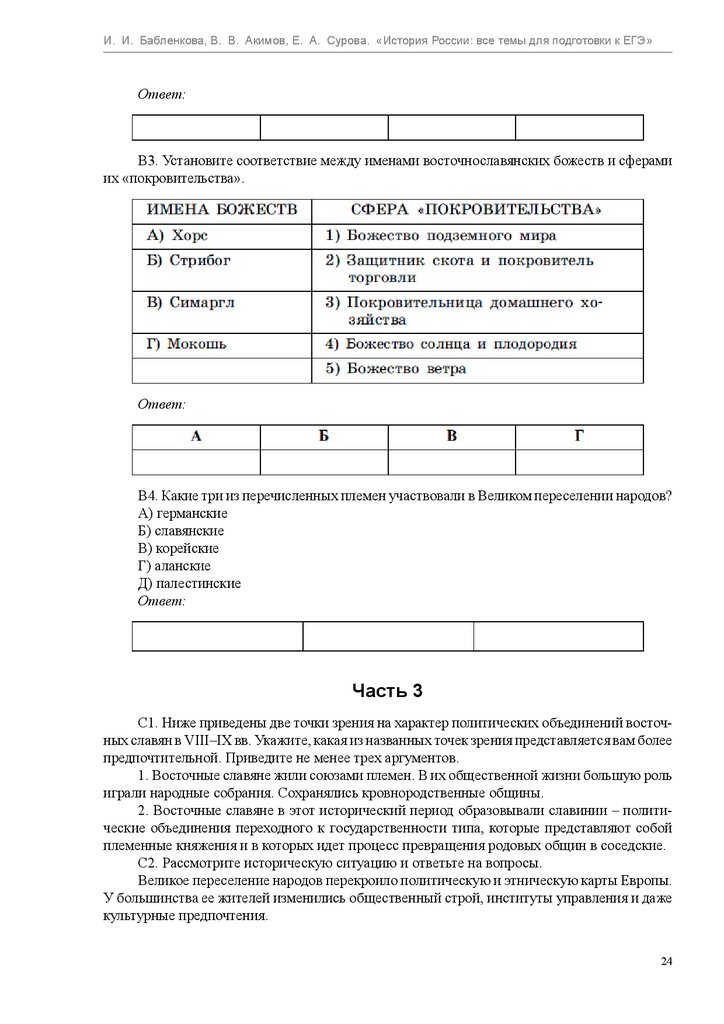

В3. Установите соответствие между именами восточнославянских божеств и сферами

их «покровительства».

Ответ:

В4. Какие три из перечисленных племен участвовали в Великом переселении народов?

А) германские

Б) славянские

В) корейские

Г) аланские

Д) палестинские

Ответ:

Часть 3

С1. Ниже приведены две точки зрения на характер политических объединений восточных славян в VIII–IX вв. Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более

предпочтительной. Приведите не менее трех аргументов.

1. Восточные славяне жили союзами племен. В их общественной жизни большую роль

играли народные собрания. Сохранялись кровнородственные общины.

2. Восточные славяне в этот исторический период образовывали славинии – политические объединения переходного к государственности типа, которые представляют собой

племенные княжения и в которых идет процесс превращения родовых общин в соседские.

С2. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

Великое переселение народов перекроило политическую и этническую карты Европы.

У большинства ее жителей изменились общественный строй, институты управления и даже

культурные предпочтения.

24

26.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Почему становление государственности у отдельных народов весьма часто способствует их переселенческой активности? Какие социальные и политические институты образуются в процессе переселений? Каковы социальные и политические последствия переселений?

25

27.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»Киевская Русь и предпосылки

политической раздробленности

Особенности древнерусского государства

Важнейшими признаками государственности традиционно признаются: наличие определенной территории, границы которой установлены и, насколько возможно, охраняются;

отделение власти от народа и формирование государственного аппарата, включающего в

себя, как правило, аппарат управления и карательный аппарат; систематизированное налогообложение; наличие идеологии, используемой для обоснования и подтверждения полномочий правящей верхушки. Такая идеология в Средние века имела в странах Европы исключительно религиозный характер. Важнейшим признаком государственности является также

применение норм писаного права, не являющегося ни в коем случае простой записью норм

обычного права. Как правило, наличие всех названных и иных признаков, менее определяющих, но порой придающих государственному образованию присущую только ему специфику, позволяет говорить о завершении процесса образования государства.

В Древней Руси складывание этих признаков шло в Х – XI вв. весьма динамично.

Летопись рассказывает об успешном морском походе русских, предводительствуемых

князем Олегом (879–912 гг.), на Константинополь в 907 г. Результатом его было заключение

письменного договора между Византией и Русью, весьма выгодного для последней. В 941 г.,

в княжение Игоря (912–945 гг.), поход на Византию был повторен, но оказался менее удачным. В 944 г. был совершен еще один поход. Договор с Византией был возобновлен, по нему

Русь признавалась по-прежнему суверенным государством, но он был менее выгоден, чем

договор, заключенный в правление Олега. В текстах договоров упоминается «Закон Русский» – правовые нормы, которыми руководствовались представители русской стороны.

Восточные славяне в первой половине Х в. совершали походы в Закавказье, используя для выхода в Каспийское море Дон и Волгу. В княжение Святослава Игоревича (с 945 г.

в связи с его малолетством княжила его мать княгиня Ольга, умершая в 964 г., однако уже

в 957 г. Святослав стал ее соправителем и до своей гибели в 972 г. проводил дни в военных походах) русские дружины нанесли сокрушительный удар Хазарскому каганату. Вятичи

были освобождены от уплаты дани хазарам. Владения Киева распространились до низовьев

Дона, до Северного Кавказа, Тамани и Восточного Крыма, где возникло Тмутараканское

княжество. В состав Руси вошли земли ясов, касогов, обезов – предков современных осетин,

балкарцев, черкесов, кабардинцев и других народов Северного Кавказа. На Дону русские

использовали как форпост хазарскую крепость Саркел (русская Белая Вежа).

В 968 г. русские дружины во главе со Святославом совершили поход на Дунай. Целью

похода было создание обширного славянского, русско-болгарского государства с центром

в низовьях Дуная. В короткий срок Восточная Болгария была покорена, а сам Святослав

обосновался в Переяславце, в Добрудже. Тогда военные действия против Руси начала Византия. Святослав привлек на свою сторону болгарского царя Бориса, и Болгария выступила

союзницей Руси против Византии. В 970 г. они начали наступление, перешли Балканы, спустились в долину и по Македонии двинулись к Константинополю. Только весной 971 г. император Иоанн Цимисхий смог оказать отпор дружинникам Святослава в перейти в наступление. Русские и болгары героически отстаивали Переяславец и Доростол, но огромное

численное превосходство византийцев вынудило Святослава вступить в переговоры с императором. Дружины Святослава, не имея возможности удержать балканские завоевания, вер26

28.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»нулись в Причерноморье, двинулись к Киеву, но у днепровских порогов на них напали печенеги – кочевые племена степняков. Святослав был убит. По мнению многих историков,

печенеги получили от Византии все необходимые сведения о времени продвижения войск

Святослава и их численности.

Конец X столетия ознаменовался завершением объединения всех восточных славян

в государственных границах Киевской Руси. Это объединение падает на время княжения

Владимира Святославича (980–1015). В 981 г. была присоединена область Червенских городов и Перемышль, т. е. восточнославянские земли до реки Сан. В 992 г. в состав государства вошли земли хорватов, лежащие по обоим склонам Карпатских гор. В 983 г. русские

дружины ходили на ятвягов, и русское население, заселившее край вплоть до границ владений пруссов, положило начало Черной Руси (современные западные области Белоруссии).

В 981 г. в состав древнерусского государства вошла земля вятичей, хотя здесь еще долгое

время сохранялись следы независимости правящей местной верхушки. В 984 г. власть Киева

распространилась и на радимичей.

Так было закончено объединение всего восточного славянства в единое государство.

Столицей неизменно являлся Киев – «мати градом русским».

При Владимире усиленно укреплялись южные окраины Руси, которым угрожали печенеги. По Десне, Трубежу, Суле, Стугне и Остру были возведены города, заселенные воинами

– славянами (словенами, кривичами, вятичами), финно-уграми (чудью). Города, засеки, валы

и ограды с воротами, протянувшиеся полосой к югу от Киева, служили надежной оборонительной линией от враждебной Руси кочевой степи.

Одним из важнейших событий, связанных с Киевской Русью, с образованием и развитием древнерусского государства, является складывание восточного славянства в древнерусскую народность. На смену племени, этнической категории первобытно-общинного

строя, вместе с утверждением и развитием государственных отношений на Руси приходит

иная общность людей – народность.

С течением времени в древнерусскую народность слились все племенные и территориальные объединения восточных славян: не стало ни полян, ни кривичей, ни северян, ни

древлян.

В основе народности лежит общность языка. Вместе с созданием единой древнерусской государственности, с развитием торговли, с расширением связей между населением

разных земель в местные диалекты проникают элементы диалектов соседей. Если в VII–

VIII вв. славянские племена, для которых было характерно языковое единство, расселялись

по обширным просторам Восточной Европы, дробились и расходились, что усиливало местные языковые особенности, то политическое единство восточных славян обусловило усиление языковой общности, развитие языка народности.

Не позднее конца IX – начала Х в. на Руси распространились славянские азбуки –

кириллица и глаголица. Созданные во второй половине IX столетия братьями Кириллом

(Константином) и Мефодием и первоначальное распространение имевшие в западнославянском государстве – Великой Моравии, они вскоре проникли в Болгарию и на Русь. Первым известным памятником славянской письменности является русско-византийский договор 911 г. Использование письменности само по себе является немаловажным признаком

развития государственности.

Синтез славянской дохристианской культуры с тем культурным пластом, который

поступил на Русь в конце Х в. с принятием христианства из Византии и Болгарии и приобщал страну к византийской и славянской христианской культурам, а через них – к античной

и ближневосточной культурам, создал феномен русской средневековой культуры. На Русь из

Болгарии и Византии прибыли священники, иконописцы, строители, возводившие храмы и

монастырские постройки. Получило распространение византийское церковное право. Ори27

29.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»гинальность и высокий уровень древнерусской культуры были во многом обусловлены

бытованием в качестве литературного славянского языка, понятного всему населению. (В

отличие от Западной Европы, где языком церковной службы была латынь – к концу I тысячелетия н. э. давно уже мертвый язык.)

Необходимость новой религии определялась социально-политическим развитием

страны. С ликвидацией автономии славянских союзов и племенных княжений складывалась структура единого государства с единой династией во главе, с единым господствующим

слоем, представленным военно-служилой знатью (включавшей дружину киевского князя

и дружины его родственников). В сфере политико-территориальной в этих условиях для

центральной власти оказались непригодными старые центры племенных княжений и были

созданы новые, в которых и располагались князья – родственники киевского правителя (Владимир-Волынский; Смоленск, отстроенный на новом месте; Ростов; новая крепость-детинец в Полоцке; Туров и т. д.). В сфере же идеологической оказались непригодными старые

политеистические языческие культы, носившие местные черты и могущие служить сепаратистским тенденциям.

Владимир (бывший в момент смерти Святослава князем Новгородским), овладев в

980 г. Киевским престолом и устранив старшего брата Ярополка (972–980), сделал попытку

создать общерусский языческий пантеон во главе с Перуном, которому как покровителю

княжеской власти и военной удачи поклонялись княжеские дружинники. Однако желаемого

результата киевский князь, по-видимому, не добился, и через некоторое время он ставит

вопрос о решительном разрыве со старой языческой традицией и о принятии монотеистической религии.

Существовало несколько возможных вариантов выбора такой религии: восточный,

византийский вариант христианства, западноевропейский, римский вариант христианства

(позднее выросшие в православие и католицизм); мусульманство, господствовавшее в территориально близкой к Руси Волжской Болгарии; наконец, иудаизм, бывший религией господствующей верхушки Хазарии. Выбор был сделан в пользу уже распространявшегося в

торговых городах по пути «из варяг в греки» (из Скандинавии в Византию), и прежде всего

в Киеве, христианства по византийскому образцу. В Киеве уже к середине Х в. существовала многочисленная христианская община, гордящаяся принадлежностью к христианам

княгини Ольги (945–964).

Летопись сообщает о событиях, предшествовавших крещению Руси, следующим образом. В 988 г. византийские императоры Василий и Константин обратились к Владимиру

за помощью против мятежного полководца Варды Фоки, хозяйничавшего в малоазиатской

части империи. Владимир поставил условием предоставления помощи свой брак с сестрой

императоров Анной. Мятежники были разгромлены, но императоры не спешили выполнять

договор. Тогда Владимир выступил походом на центр крымских владений Византии – Херсонес (Корсунь, ныне Севастополь), взял его и тем самым принудил императоров выполнить

договор. Анна была прислана к нему в Херсонес. Вместе с ней прибыли из Византии на Русь

священнослужители. Владимир принял крещение и женился на принцессе. После возвращения на Русь им было осуществлено массовое обращение в христианство жителей Киева.

Все эти события произошли в 988–990 гг. (точная их хронология – предмет споров). Затем

новая религия стала распространяться более или менее мирно по городам Руси. Были случаи

кровавых столкновений (как, например, в Новгороде). На севере и северо-востоке страны

сельское население всячески сопротивлялось обращению: вспыхивали восстания под руководством языческих жрецов и волхвов (ХI–XII вв.).

Между тем в Киеве была учреждена русская митрополия, подчинявшаяся константинопольской патриархии. К концу Х – XI вв. относится возникновение нескольких епископств, создававшихся в важнейших центрах: Новгороде, Полоцке, Чернигове, Переясла28

30.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»вле, Белгороде, Ростове. На Руси появилось православное духовенство (главным образом

греческое и болгарское на первых порах), богослужебные и иные книги на славянском языке,

поступившие в основном из Болгарии. Таким образом, акт принятия христианства приобщал

Русь к ценностям мировой культуры – древнегреческой, раннехристианской, византийской,

славянской христианской, а также ставил страну в один ряд с наиболее развитыми государствами той поры.

Политический строй древнерусского государства был монархическим. Во главе государства стоял киевский князь, называвшийся великим князем. Киевский князь управлял при

помощи Совета из других князей и дружинников, который в Киевской Руси стал называться

Боярской думой. Дружина делилась на три разряда. В «старшую» дружину входили богатые и влиятельные бояре, имеющие земли, дворы, челядь, своих дружинников, «младшие»

дружинники («детские», «отроки», «гриди») жили при дворе князя, обслуживали его дом,

двор, хозяйство, в мирное время выступая в роли управителей и слуг, а в военное – воинов. Третью группу составляли «вои», набираемые из сельского и городского люда в случае

военных действий. В Х в. княжеская, дружинная, военная организация все более подчиняла

себе прежнюю «тысячную» организацию восточных славян. По этой последней восточнославянские воины объединялись в десятки, сотни и тысячи во главе с десятскими, сотскими

и тысяцкими. Такое деление народного ополчения характерно для племенной стадии общественного развития. На Руси народное ополчение созывалось и на стадии государственного

развития, поэтому должности тысяцкого и сотских надолго сохранились в крупнейших русских городах.

Суд, сбор дани и судебных пошлин осуществлялись княжескими дружинниками, называвшимися мечниками, вирниками, емцами, подъездными, биричами, метельниками. Из

состава дружины выделились и управители княжеского вотчинного хозяйства – тиуны.

С XII в. они включаются и в систему государственного управления.

Киевские князья и их дружинники собирали дань в основном в зимний период. Ежегодно в ноябре князь с дружиной отправлялся из Киева в «полюдье», т. е. в объезд славянских

земель. «Кормясь» там в течение целой зимы, они в апреле, когда вскрывался Днепр, возвращались в Киев с данью. Красочное описание «полюдья», закончившееся убийством князя,

желавшего получить как можно больше, не считаясь с возможностями населения, сохранила

летопись в известном рассказе о смерти Игоря в 945 г. в земле древлян.

В 946–947 гг. вдова Игоря, княгиня Ольга, по словам летописи, объездила некоторые

области Руси и «установила» «уставы» и «уроки», «оброки» и «дани», иными словами,

определила нормы налогов и повинностей, наметив во время своей поездки «становища» и

«погосты» – административно-финансовые центры сбора податей. Таким образом, система

сбора дани была изменена и упорядочена. Единицей обложения данью служили «дым» (крестьянский дом, очаг), рало, плуг (крестьянское земледельческое хозяйство).

Завершение складывания государственной структуры сделало необходимой кодификацию древнерусского права. Свод законов Киевской Руси, составление которого началось в

первой трети XI в., именовался Русская Правда.

Русская Правда известна в трех основных редакциях: Краткая Правда, составленная в

XI в., Пространная Правда, составленная в XII веке, и Сокращенная Правда, появившаяся

путем переработки Пространной в XV столетии. В составе Краткой Правды, в свою очередь,

принято выделять Правду Ярослава, составленную около 1015 г., и Правду Ярославичей,

появившуюся во второй половине XI в.

Русская Правда – важнейший исторический источник, позволяющий не только реконструировать правовые отношения в древнерусском государстве, но и получить представление о социальном составе населения. Самой многочисленной группой населения были свободные общинники – людины, или люди (отсюда сбор дани со свободных общинников

29

31.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»называется «полюдьем»). Людины жили сельской общиной – вервью. Вервь обладала определенной территорией, внутри верви выделялись экономически самостоятельные семьи.

Вторая большая группа населения – смерды. Полагают, что это полусвободные княжеские

данники. Смерд не имел права оставлять свое имущество непрямым наследникам. Оно передавалось в случае отсутствия сыновей князю. С развитием феодальных отношений эта категория населения численно росла за счет свободных общинников, утрачивающих экономическую независимость. Третья группа населения – рабы. Они известны под двумя названиями:

челядь и холопы. Челядь – это раннее название, холопы – исторически более позднее. Различались рабство полное и неполное. Источники полного рабства – плен, самопродажа в рабство, брак с рабом (рабыней), поступление на службу к князю тиуном, ключником, ратайным

(полевым) старостой при незаключенном договоре. Неполные рабы (закупы) появились в

XII в. Закуп – это, по-видимому, общинник, попавший в долговую кабалу по получении от

князя или боярина ссуды (купы). Он мог быть слугой в доме или работником в поле. Закуп

был лишен личной свободы, но у него сохранялось свое хозяйство, и он возвращал себе

свободу, вернув долг. Средства он мог добывать и на стороне, господину запрещалось препятствовать закупу идти «искать кун». В отличие от холопа, закуп был субъектом государственного права.

Небольшой группой зависимого населения Руси были рядовичи (ряд – договор). Судя

по Русской Правде, они были мелкими служащими в княжеском или боярском дворе. По

истечении срока договора (ряда) такой служащий, возможно, становился свободным. Другая

небольшая группа – изгои, люди, лишившиеся своего социального статуса (холопы, отпущенные на волю, общинники, изгнанные из верви). Возможно, изгои пополняли ряды городских ремесленников и даже княжескую дружину, особенно во время военных походов.

Согласно Русской Правде, довольно многочисленной группой населения Руси были

ремесленники, причем как сельские, так и городские. Города по мере роста общественного разделения труда становились центрами развития ремесла. К XII в. в них насчитывалось около 60 ремесленных специальностей. Русские ремесленники производили тогда до

150 видов железных изделий. На внешний рынок шли не только пушнина, мед, воск, пенька,

но и льняные ткани, оружие, изделия из серебра, стекла. С ростом городов, развитием ремесла связана деятельность такой постоянно растущей в Киевской Руси группы населения, как

купцы, называемой также гостями.

Русской Правдой руководствовались князья, бояре, княжеские дружинники, вершившие суд. Кроме того, в Киевской Руси существовал и церковный суд, где разбирались преступления против веры, семейные дела, наследственные споры и т. п. Духовенству была

дана власть в решении этих дел, потому что такой порядок был установлен в Византии. Под

церковной юрисдикцией находились люди, служащие церкви или занятые в церковно-монастырском хозяйстве (так называемые церковные люди). Все их преступления, кроме уголовных и направленных против государства, разбирались церковным судом. Все древнерусское население подлежало церковному суду за преступления против церкви, за нарушение

семейно-брачных правовых норм, а также нравственных норм.

Законодательство Киевской Руси устанавливало пониженный штраф (виру) за убийство зависимого человека – 5 гривен. За убийство свободного платилась вира в 40 гривен, а

за убийство княжеского приближенного – 80 гривен. Система штрафов за убийство и нанесение увечий являлась в XI в. новшеством, свидетельствующим о постепенном усилении

государства. Согласно Правде Ярослава допускалась, хотя уже и ограничивалась кругом

ближайших родственников, кровная месть. Правда Ярославичей ее безусловно запрещала и

заменяла вирой.

По мере развития государственности и феодальных отношений в Киевской Руси становились очевидны и те противоречия, которые, накапливаясь, приводили к переменам в

30

32.

И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова. «История России: все темы для подготовки к ЕГЭ»общественных сношениях. Русь стояла на пороге феодальной раздробленности, пережитой

и другими раннефеодальными европейскими державами. Развитие русских земель шло во

многом синхронно с развитием этих держав, что обусловливалось не только общим ходом

исторического процесса в регионе, но и постоянными контактами между ними.