Похожие презентации:

Область применения новых конструкций инженерных сетей с ППУ-изоляцией. Лекция 9

1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХКОНСТРУКЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ

СЕТЕЙ С ППУ - ИЗОЛЯЦИЕЙ

Лекция №9

2.

КОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ С ППУИЗОЛЯЦИЕЙНаиболее распространенными конструкциями

инженерных сетей с промышленной ППУ –

изоляцией на сегодня являются:

– жесткие стальные,

– гибкие полимерные,

– гибкие стальные.

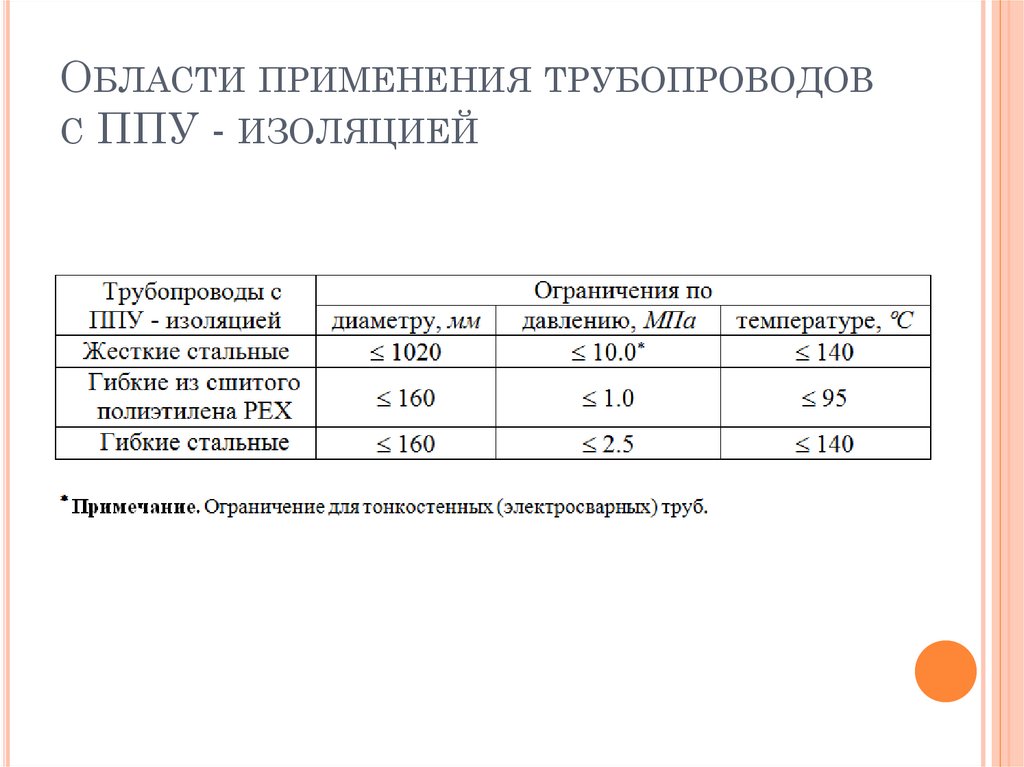

Для каждого типа существует своя область

применения (см. таблицу). Для примера, в

Москве в 2007 году проложено порядка 200-т

километров инженерных сетей из жестких

стальных труб и 300-т километров - из гибких.

3.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВС ППУ - ИЗОЛЯЦИЕЙ

4.

НЕДОСТАТКИОбладая высокой теплоизолирующей способностью, вспененный

пенополиуретан склонен к старению (и соответственно - разрушению) при

высоких температурах. При постоянной температуре 140 ºC срок службы

ППУ составляет 30 лет, а при 165ºC – всего 1.5 года. Тем не менее, в Своде

правил СП 451-105-2002 по проектированию строительству тепловых сетей

ППУ – изоляцией, за расчетную температуру для тепловых сетей

бесканальной прокладки рекомендуется принимать 130ºC. В пользу такой

рекомендации имеются довольно веские основания.

За расчетную температуру традиционно принимается максимальная

температура транспортируемого продукта, определяемая технологическим

регламентом (техническими требованиями) на проектирование. Такой

подход на сегодня безнадежно устарел, т.к. он приводит к необоснованно

завышенным запасам. Согласно техническим требованиям для воздушных

тепловых сетей в г. Москве расчетная температура должна быть 150°С.

Однако по данным многолетних наблюдений ОАО «Мосэнерго» (ныне

Московская Теплосетевая Компания) продолжительность действия

температуры 150°С не превышает 1.5 суток, а 130°С – 10 суток за весь

отопительный период даже на магистральных теплопроводах большого

диаметра.

Для трубопроводов, защемленных в грунте, снижение расчетной

температуры до 130°С особенно актуально, ввиду их худшей (по сравнению

с воздушными) компенсирующей способностью.

5.

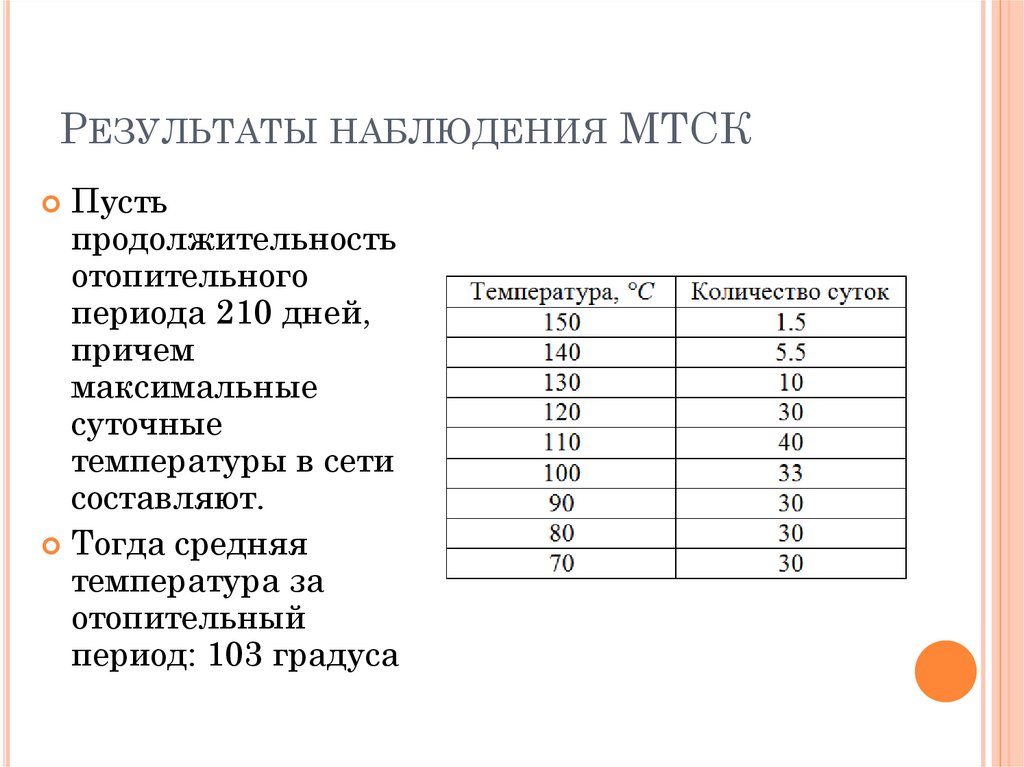

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ МТСКПусть

продолжительность

отопительного

периода 210 дней,

причем

максимальные

суточные

температуры в сети

составляют.

Тогда средняя

температура за

отопительный

период: 103 градуса

6.

ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫМатериалом для полимерных труб с ППУ – изоляцией служит сшитый

полиэтилен РЕХ. Сокращение «РЕ» происходит от названия «полиэтилен»,

а «Х» - означает химическую модификацию полиэтилена, которая

заключается в образовании поперечных связей молекул. Эти связи

увеличивают прочность полиэтилена при температуре нагрева до 100°С.

Преимущества полимерных труб - стойкость против коррозии и высокая

компенсирующая способность при нагреве. Имея малый диаметр и

гофрированный наружный кожух изоляции, они работают по принципу

гибкого шланга. Устройство специальных поворотов и компенсаторов

осевых перемещений здесь не требуется.

Такие трубы служат десятилетиями. Однако из-за жестких ограничений по

рабочему давлению, напрямую зависящему от прочности сшитого

полиэтилена при средней температуре всего срока эксплуатации, а также

максимальному диаметру 160мм, их нельзя рассматривать как

альтернативу стальным трубам, особенно в первичных сетях

теплоснабжения.

Область их применения на сегодня – низкотемпературные

внутриквартальные сети с температурным графиком 95 - 70ºC (допускается

кратковременное повышение температуры до 110 ºC). Гибкие стальные

трубы имеют более широкий диапазон применения по температуре и

давлению, но имеют ограничения по наружному диаметру, обусловленного

технологией их изготовления. Область их применения на сегодня –

внутриквартальные тепловые сети.

7.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ,ЗАЩЕМЛЕННЫХ В ГРУНТЕ

Бесканальная прокладка тепловых сетей имеет

определенную специфику. Трубопроводные трассы

имеют зоны скольжения, в которых осуществляется

компенсация температурных расширений за счет

угловых и линейных деформаций, и зоны

неподвижности, в которых температурные расширения

компенсируются осевыми напряжения растяжения –

сжатия.

На рисунке 1 показан пример, когда зоны

неподвижности отсутствуют и между смежными зонами

скольжения образуются естественные неподвижные

точки – так называемые мнимые неподвижные опоры.

Трубопровод при этом распадается на участки с Г, Z и П

– образной компенсацией и трудности в оценке

прочности сводятся в основном к правильному

определению местоположения мнимых опор (что

сделать довольно непросто).

8.

9.

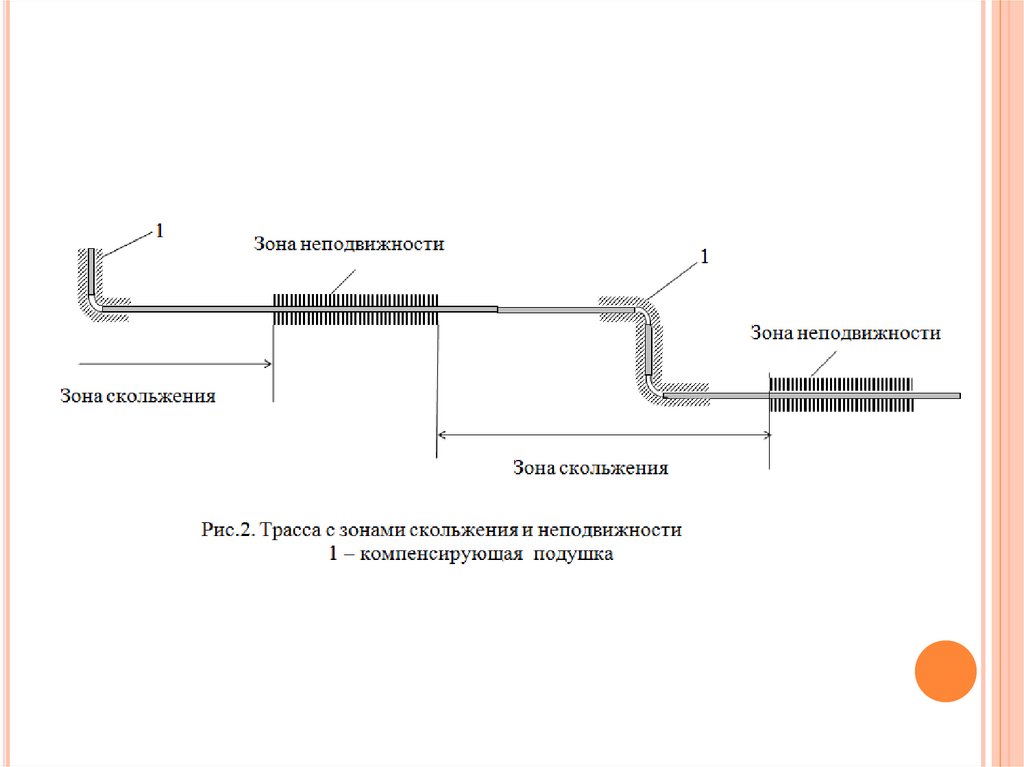

Пример на рисунке 2 представляет болееобщий случай, когда наряду с зонами

скольжения имеют место довольно

значительные зоны неподвижного защемления

в грунте. Обеспечить компенсацию

температурных расширений только за счет

поворотов трассы в подобной ситуации удается

далеко не всегда.

Если по каким-либо причинам изменить

трассировку нельзя, приходится делать

предварительную растяжку длинных прямых

участков, например, с помощью стартовых

компенсаторов.

10.

11.

Благодаря сопротивлению грунта продольным ибоковым перемещениям в теплопроводах

бесканальной прокладки на порядок возрастают

осевые усилия, вследствие чего они по сравнению с

воздушными имеют более низкую

компенсирующую способность и в то же время

значительно более высокие нагрузки на концевые

неподвижные опоры в зонах скольжения. Поэтому

наличие мнимых неподвижных опор – безусловно

положительное обстоятельство, позволяющее

свести к минимуму число реальных неподвижных

опор.

Под компенсирующей способностью понимается

восприятие температурных расширений за счет

гибкости трубопроводной трассы.

12.

РАЗРУШЕНИЕ ОТ НАГРЕВА,ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

На рисунке 3 показано два варианта

нагружения стального образца одинаковой

длины L. На рисунке 3а растяжение

осуществляется с помощью подвешенного

груза, а на рисунке 3б - путем нагрева

массивного цилиндра (сечение заштриховано).

В первом случае параметром внешнего

воздействия выступает сила Р (силовое

воздействие), а во втором – температурный

перепад Δt (деформационное воздействие).

Опасность силового и деформационного

нагружения различна.

13.

НАГРУЗКИ НА ТРУБОПРОВОД14.

ПРИМЕРПусть материал стержня сталь 20. При

температуре 130°C имеем следующие

расчетные характеристики: предел текучести

- 220 МПа, временное сопротивление (предел

прочности) - 400 МПа, модуль упругости Е 2·105 МПа. Начало образования пластических

деформаций характеризуется относительной

деформацией

15.

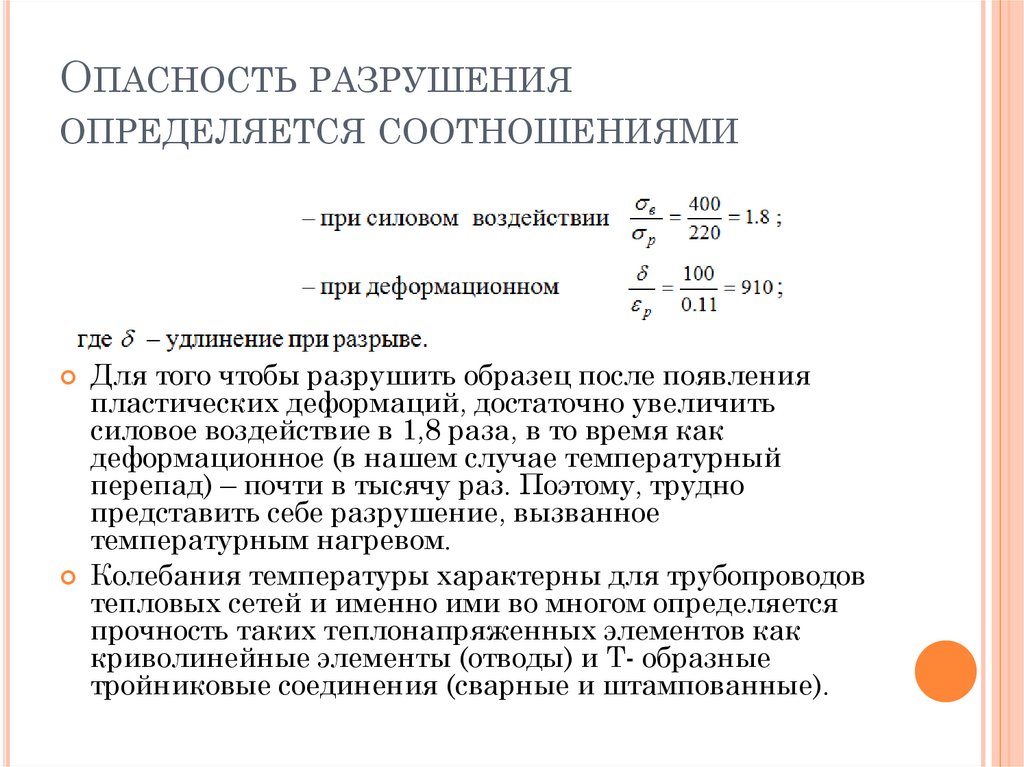

ОПАСНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СООТНОШЕНИЯМИ

Для того чтобы разрушить образец после появления

пластических деформаций, достаточно увеличить

силовое воздействие в 1,8 раза, в то время как

деформационное (в нашем случае температурный

перепад) – почти в тысячу раз. Поэтому, трудно

представить себе разрушение, вызванное

температурным нагревом.

Колебания температуры характерны для трубопроводов

тепловых сетей и именно ими во многом определяется

прочность таких теплонапряженных элементов как

криволинейные элементы (отводы) и Т- образные

тройниковые соединения (сварные и штампованные).

16.

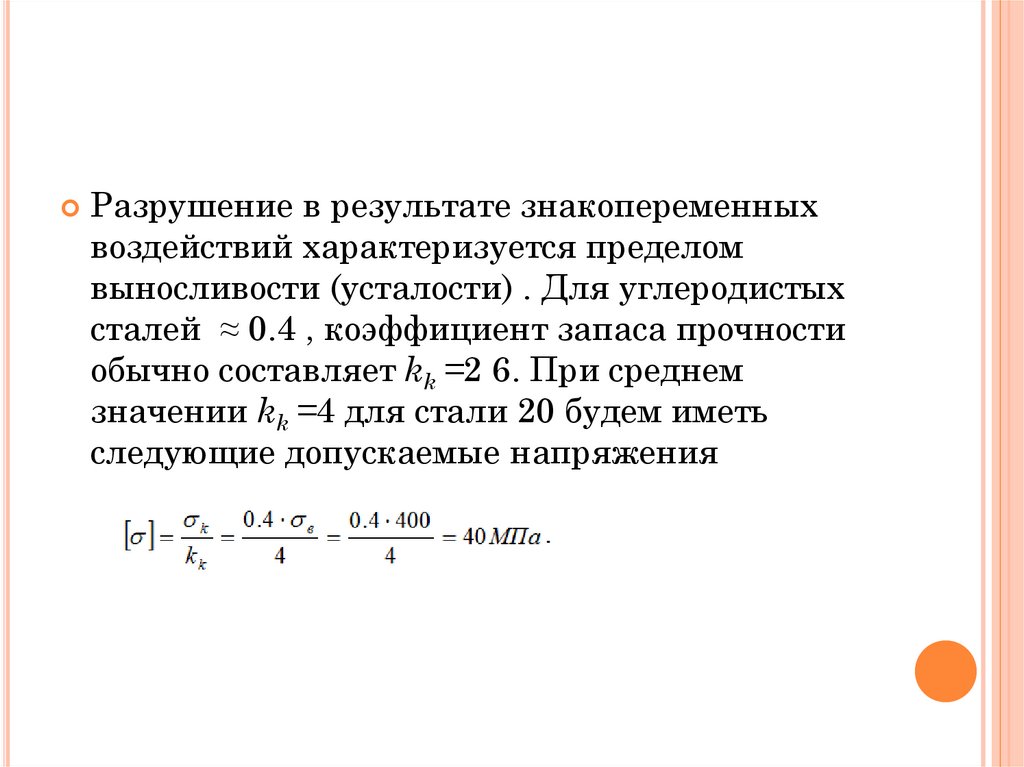

Разрушение в результате знакопеременныхвоздействий характеризуется пределом

выносливости (усталости) . Для углеродистых

сталей ≈ 0.4 , коэффициент запаса прочности

обычно составляет kk =2 6. При среднем

значении kk =4 для стали 20 будем иметь

следующие допускаемые напряжения

17.

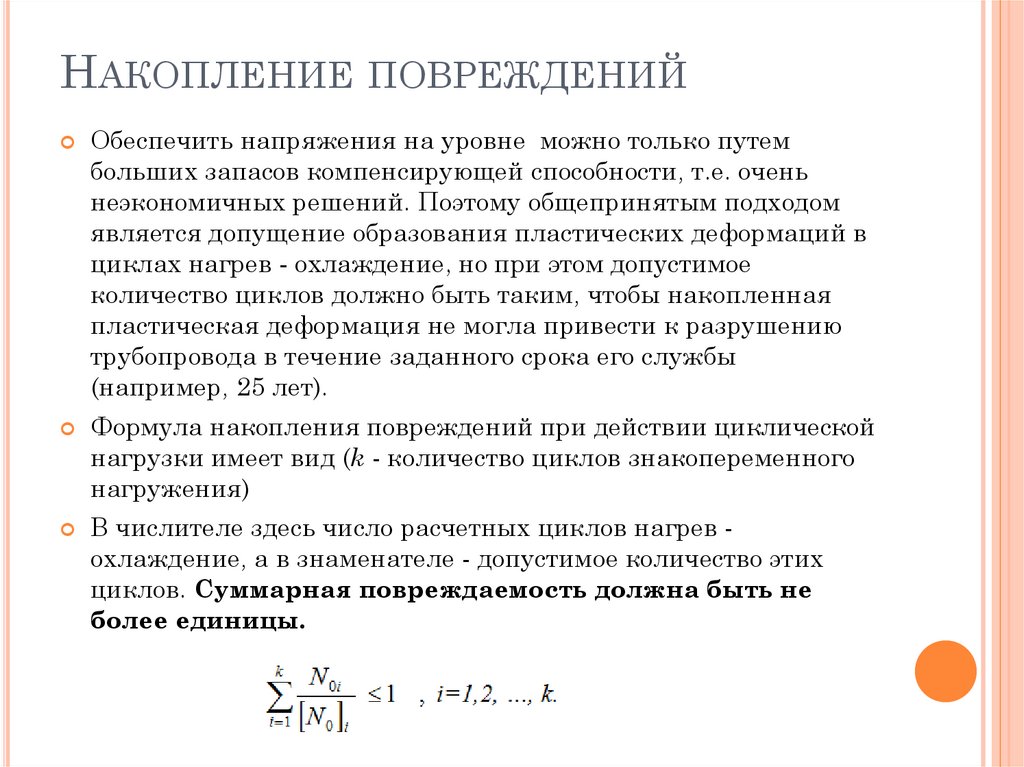

НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙОбеспечить напряжения на уровне можно только путем

больших запасов компенсирующей способности, т.е. очень

неэкономичных решений. Поэтому общепринятым подходом

является допущение образования пластических деформаций в

циклах нагрев - охлаждение, но при этом допустимое

количество циклов должно быть таким, чтобы накопленная

пластическая деформация не могла привести к разрушению

трубопровода в течение заданного срока его службы

(например, 25 лет).

Формула накопления повреждений при действии циклической

нагрузки имеет вид (k - количество циклов знакопеременного

нагружения)

В числителе здесь число расчетных циклов нагрев охлаждение, а в знаменателе - допустимое количество этих

циклов. Суммарная повреждаемость должна быть не

более единицы.

18.

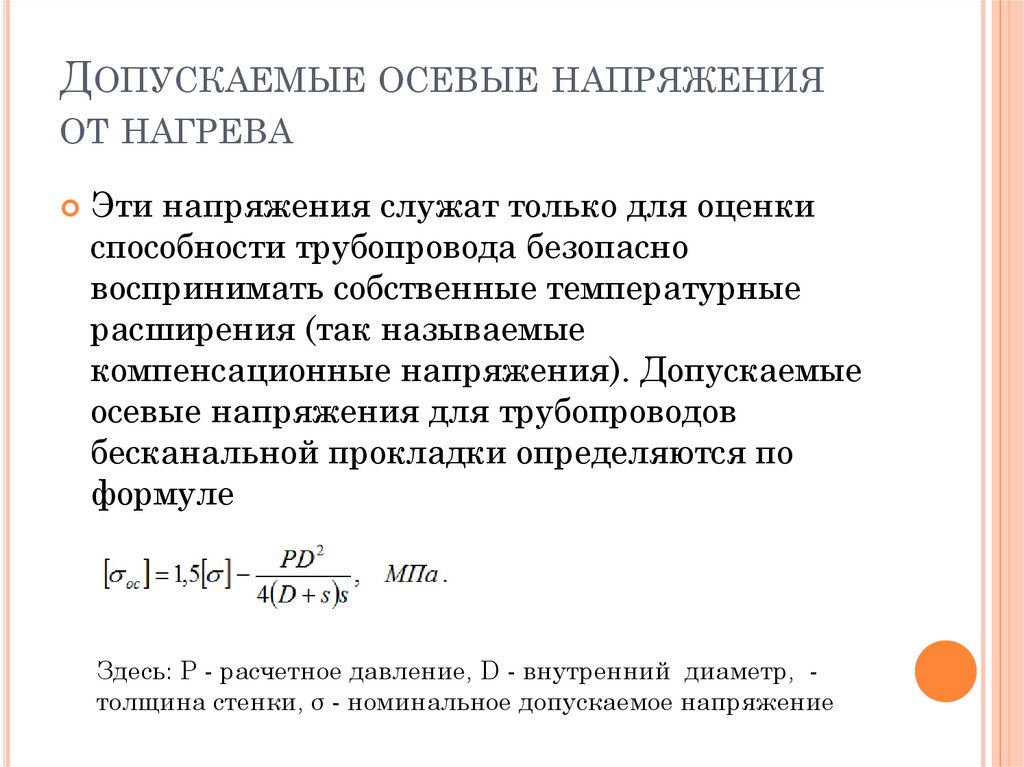

ДОПУСКАЕМЫЕ ОСЕВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯОТ НАГРЕВА

Эти напряжения служат только для оценки

способности трубопровода безопасно

воспринимать собственные температурные

расширения (так называемые

компенсационные напряжения). Допускаемые

осевые напряжения для трубопроводов

бесканальной прокладки определяются по

формуле

Здесь: P - расчетное давление, D - внутренний диаметр, толщина стенки, σ - номинальное допускаемое напряжение

19.

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫТРУБОПРОВОДА

В трубопроводах бесканальной прокладки

тройниковые соединения наряду с отводами

являются наиболее напряженными

элементами. Поэтому вопросам оценки их

прочности нужно уделять особое внимание.

20.

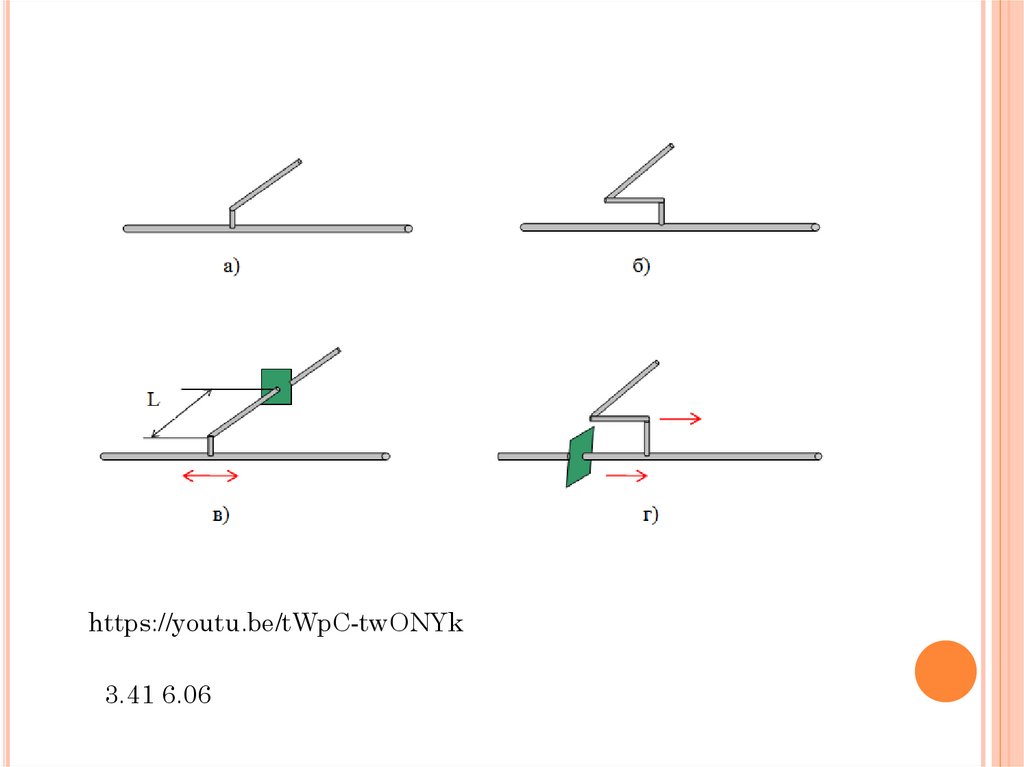

СНИЖЕНИЕ УСИЛИЙ В ТРОЙНИКОВЫХОТВЕТВЛЕНИЯХ

Для снижения усилий в тройниковых

ответвлениях от температурных расширений

нужно использовать специальные приемы

конструирования трубопроводов. Выше уже

говорилось, что благодаря боковому

сопротивлению грунта трубопроводы

бесканальной прокладки обладают

пониженной компенсирующей способностью.

Значительные осевые усилия возникают также

в результате трения о грунт. Поэтому к

ответвлениям под прямым углом к магистрали

здесь нужно относиться с особой

осторожностью.

21.

https://youtu.be/tWpC-twONYk3.41 6.06

Строительство

Строительство