Похожие презентации:

Экскурсии

1.

Русский музей2.

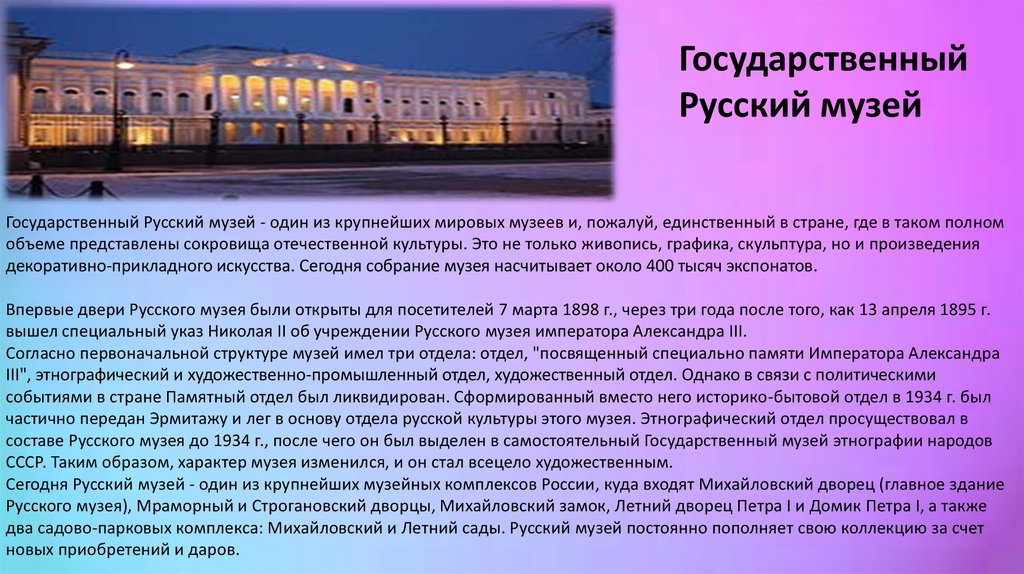

ГосударственныйРусский музей

Государственный Русский музей - один из крупнейших мировых музеев и, пожалуй, единственный в стране, где в таком полном

объеме представлены сокровища отечественной культуры. Это не только живопись, графика, скульптура, но и произведения

декоративно-прикладного искусства. Сегодня собрание музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов.

Впервые двери Русского музея были открыты для посетителей 7 марта 1898 г., через три года после того, как 13 апреля 1895 г.

вышел специальный указ Николая II об учреждении Русского музея императора Александра III.

Согласно первоначальной структуре музей имел три отдела: отдел, "посвященный специально памяти Императора Александра

III", этнографический и художественно-промышленный отдел, художественный отдел. Однако в связи с политическими

событиями в стране Памятный отдел был ликвидирован. Сформированный вместо него историко-бытовой отдел в 1934 г. был

частично передан Эрмитажу и лег в основу отдела русской культуры этого музея. Этнографический отдел просуществовал в

составе Русского музея до 1934 г., после чего он был выделен в самостоятельный Государственный музей этнографии народов

СССР. Таким образом, характер музея изменился, и он стал всецело художественным.

Сегодня Русский музей - один из крупнейших музейных комплексов России, куда входят Михайловский дворец (главное здание

Русского музея), Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский замок, Летний дворец Петра I и Домик Петра I, а также

два садово-парковых комплекса: Михайловский и Летний сады. Русский музей постоянно пополняет свою коллекцию за счет

новых приобретений и даров.

3.

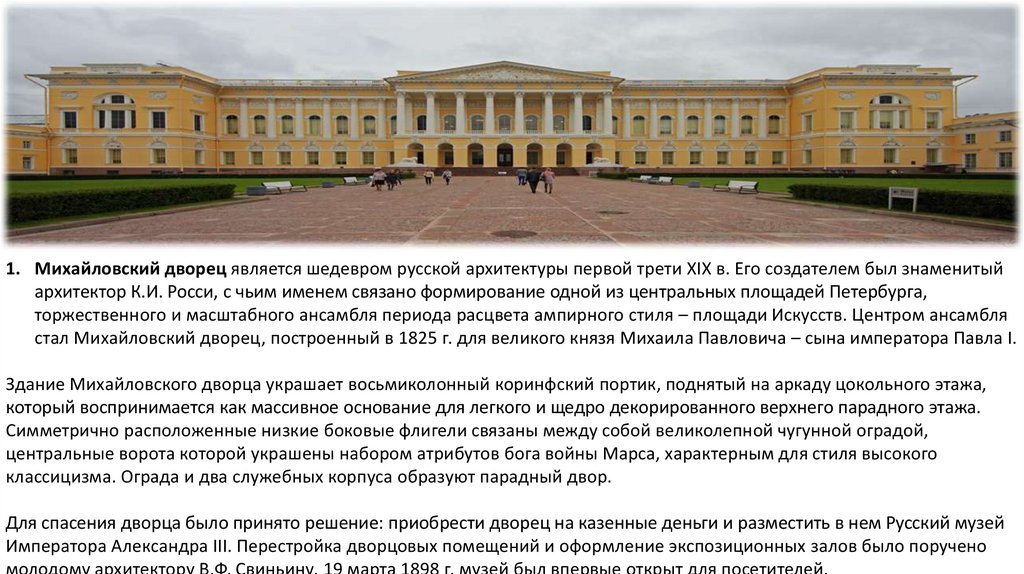

1. Михайловский дворец является шедевром русской архитектуры первой трети XIX в. Его создателем был знаменитыйархитектор К.И. Росси, с чьим именем связано формирование одной из центральных площадей Петербурга,

торжественного и масштабного ансамбля периода расцвета ампирного стиля – площади Искусств. Центром ансамбля

стал Михайловский дворец, построенный в 1825 г. для великого князя Михаила Павловича – сына императора Павла I.

Здание Михайловского дворца украшает восьмиколонный коринфский портик, поднятый на аркаду цокольного этажа,

который воспринимается как массивное основание для легкого и щедро декорированного верхнего парадного этажа.

Симметрично расположенные низкие боковые флигели связаны между собой великолепной чугунной оградой,

центральные ворота которой украшены набором атрибутов бога войны Марса, характерным для стиля высокого

классицизма. Ограда и два служебных корпуса образуют парадный двор.

Для спасения дворца было принято решение: приобрести дворец на казенные деньги и разместить в нем Русский музей

Императора Александра III. Перестройка дворцовых помещений и оформление экспозиционных залов было поручено

молодому архитектору В.Ф. Свиньину. 19 марта 1898 г. музей был впервые открыт для посетителей.

4.

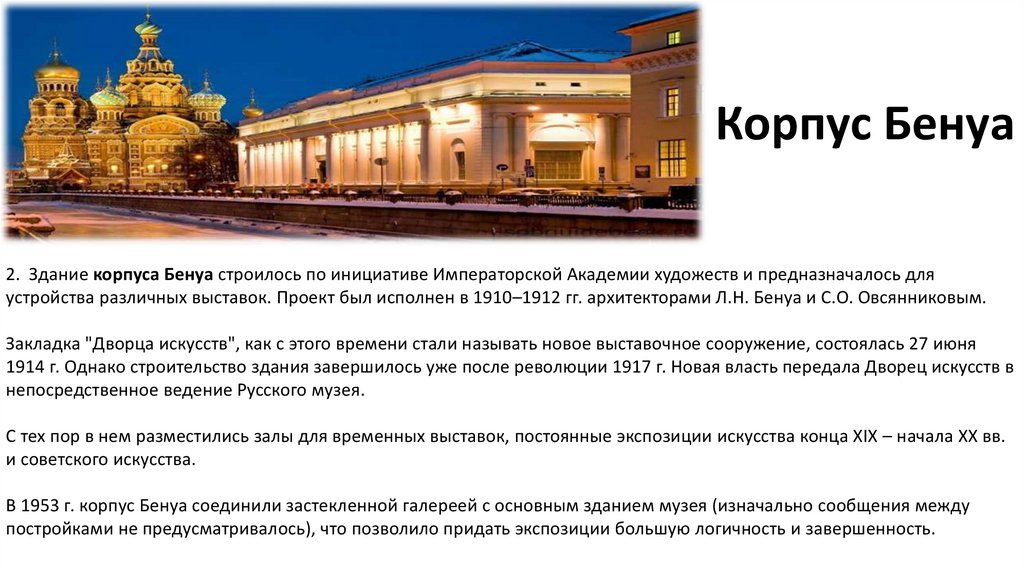

Корпус Бенуа2. Здание корпуса Бенуа строилось по инициативе Императорской Академии художеств и предназначалось для

устройства различных выставок. Проект был исполнен в 1910–1912 гг. архитекторами Л.Н. Бенуа и С.О. Овсянниковым.

Закладка "Дворца искусств", как с этого времени стали называть новое выставочное сооружение, состоялась 27 июня

1914 г. Однако строительство здания завершилось уже после революции 1917 г. Новая власть передала Дворец искусств в

непосредственное ведение Русского музея.

С тех пор в нем разместились залы для временных выставок, постоянные экспозиции искусства конца XIX – начала XX вв.

и советского искусства.

В 1953 г. корпус Бенуа соединили застекленной галереей с основным зданием музея (изначально сообщения между

постройками не предусматривалось), что позволило придать экспозиции большую логичность и завершенность.

5.

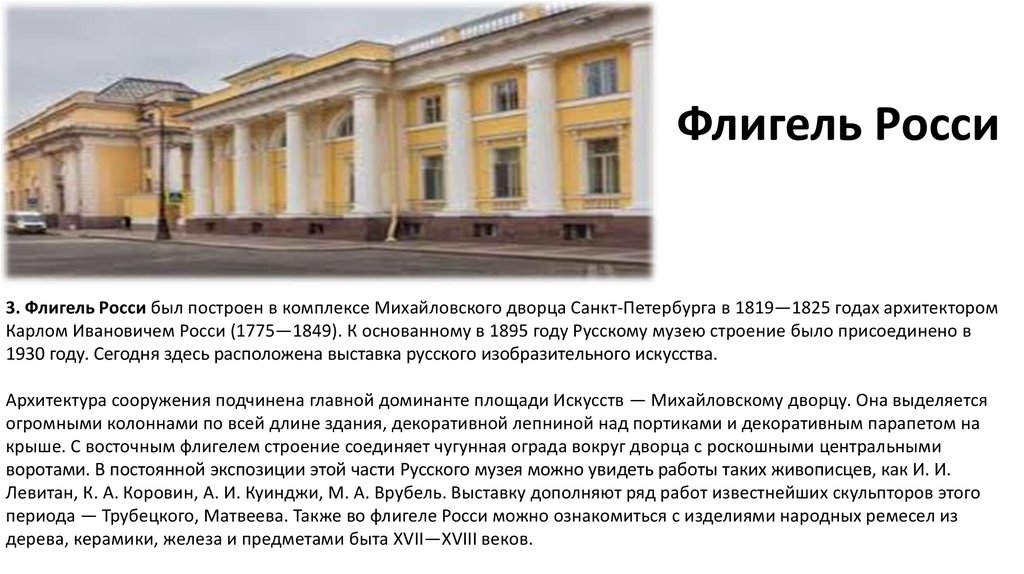

Флигель Росси3. Флигель Росси был построен в комплексе Михайловского дворца Санкт-Петербурга в 1819—1825 годах архитектором

Карлом Ивановичем Росси (1775—1849). К основанному в 1895 году Русскому музею строение было присоединено в

1930 году. Сегодня здесь расположена выставка русского изобразительного искусства.

Архитектура сооружения подчинена главной доминанте площади Искусств — Михайловскому дворцу. Она выделяется

огромными колоннами по всей длине здания, декоративной лепниной над портиками и декоративным парапетом на

крыше. С восточным флигелем строение соединяет чугунная ограда вокруг дворца с роскошными центральными

воротами. В постоянной экспозиции этой части Русского музея можно увидеть работы таких живописцев, как И. И.

Левитан, К. А. Коровин, А. И. Куинджи, М. А. Врубель. Выставку дополняют ряд работ известнейших скульпторов этого

периода — Трубецкого, Матвеева. Также во флигеле Росси можно ознакомиться с изделиями народных ремесел из

дерева, керамики, железа и предметами быта XVII—XVIII веков.

6.

Михайловскийсад

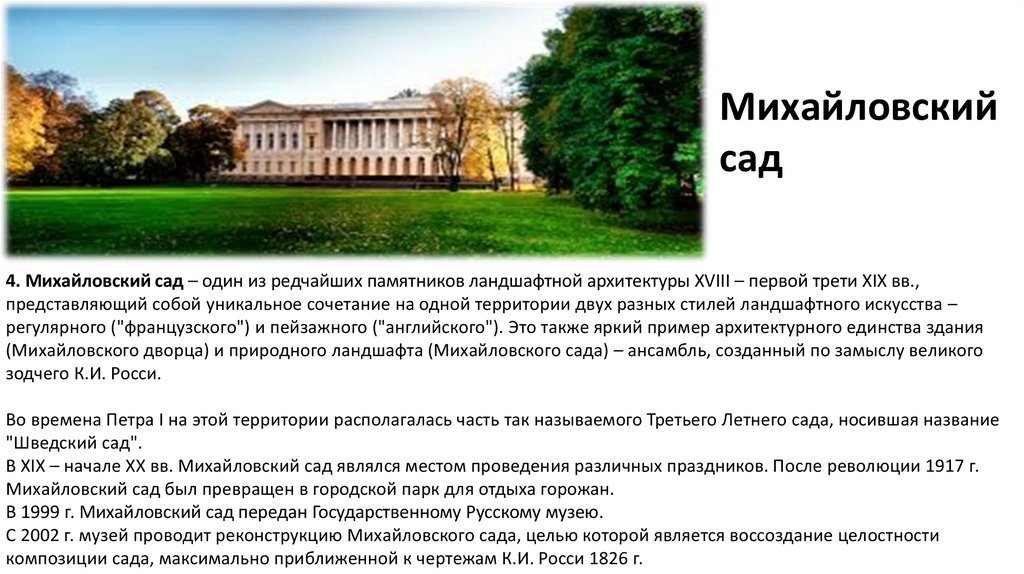

4. Михайловский сад – один из редчайших памятников ландшафтной архитектуры XVIII – первой трети XIX вв.,

представляющий собой уникальное сочетание на одной территории двух разных стилей ландшафтного искусства –

регулярного ("французского") и пейзажного ("английского"). Это также яркий пример архитектурного единства здания

(Михайловского дворца) и природного ландшафта (Михайловского сада) – ансамбль, созданный по замыслу великого

зодчего К.И. Росси.

Во времена Петра I на этой территории располагалась часть так называемого Третьего Летнего сада, носившая название

"Шведский сад".

В XIX – начале XX вв. Михайловский сад являлся местом проведения различных праздников. После революции 1917 г.

Михайловский сад был превращен в городской парк для отдыха горожан.

В 1999 г. Михайловский сад передан Государственному Русскому музею.

С 2002 г. музей проводит реконструкцию Михайловского сада, целью которой является воссоздание целостности

композиции сада, максимально приближенной к чертежам К.И. Росси 1826 г.

7.

Михайловский замок5. В ноябре 1796 г. в основание будущего Михайловского замка был заложен первый камень. Здание возводилось на месте

деревянного Летнего дворца, построенного Ф.–Б. Растрелли для императрицы Елизаветы Петровны. В этом дворце родился

великий князь Павел Петрович, и впоследствии именно на этом месте он решил возвести свою резиденцию.

Свое название замок получил в честь Архангела Михаила – небесного покровителя дома Романовых. По легенде, которую

поддерживал сам Павел, чтобы оправдать новое строительство в глазах общества, Архангел Михаил явился часовому,

стоявшему на карауле в Летнем дворце, и предсказал возведение на этом месте нового дворца и храма в его честь.

В отреставрированных залах теперь расположены постоянные экспозиции, проходят временные выставки.

8.

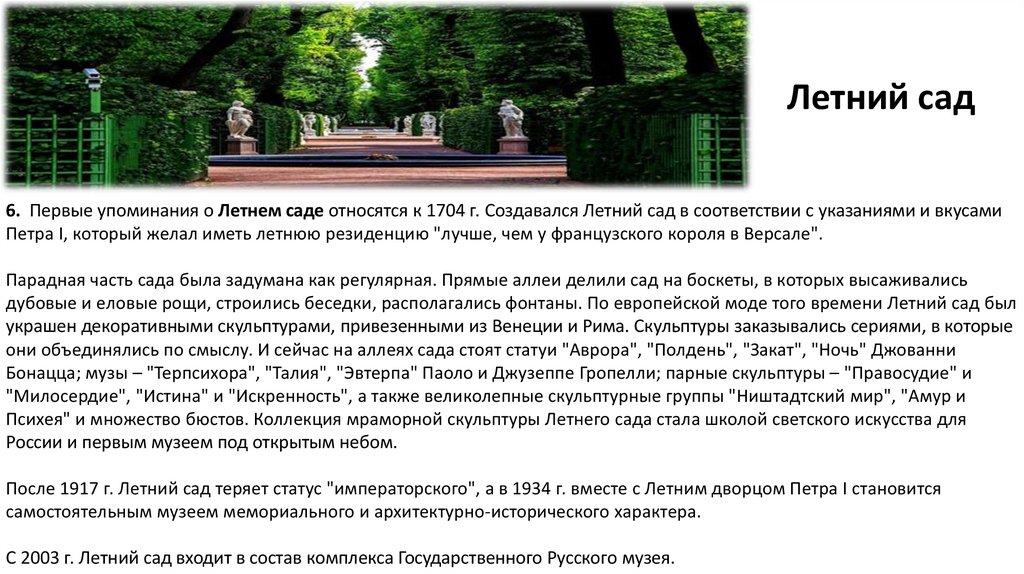

Летний сад6. Первые упоминания о Летнем саде относятся к 1704 г. Создавался Летний сад в соответствии с указаниями и вкусами

Петра I, который желал иметь летнюю резиденцию "лучше, чем у французского короля в Версале".

Парадная часть сада была задумана как регулярная. Прямые аллеи делили сад на боскеты, в которых высаживались

дубовые и еловые рощи, строились беседки, располагались фонтаны. По европейской моде того времени Летний сад был

украшен декоративными скульптурами, привезенными из Венеции и Рима. Скульптуры заказывались сериями, в которые

они объединялись по смыслу. И сейчас на аллеях сада стоят статуи "Аврора", "Полдень", "Закат", "Ночь" Джованни

Бонацца; музы – "Терпсихора", "Талия", "Эвтерпа" Паоло и Джузеппе Гропелли; парные скульптуры – "Правосудие" и

"Милосердие", "Истина" и "Искренность", а также великолепные скульптурные группы "Ништадтский мир", "Амур и

Психея" и множество бюстов. Коллекция мраморной скульптуры Летнего сада стала школой светского искусства для

России и первым музеем под открытым небом.

После 1917 г. Летний сад теряет статус "императорского", а в 1934 г. вместе с Летним дворцом Петра I становится

самостоятельным музеем мемориального и архитектурно-исторического характера.

С 2003 г. Летний сад входит в состав комплекса Государственного Русского музея.

9.

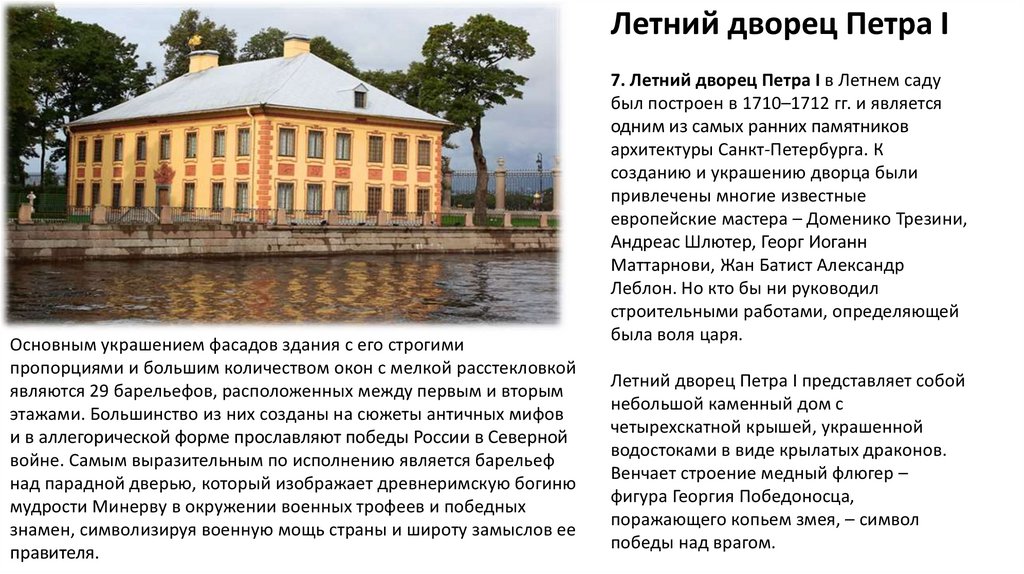

Летний дворец Петра IОсновным украшением фасадов здания с его строгими

пропорциями и большим количеством окон с мелкой расстекловкой

являются 29 барельефов, расположенных между первым и вторым

этажами. Большинство из них созданы на сюжеты античных мифов

и в аллегорической форме прославляют победы России в Северной

войне. Самым выразительным по исполнению является барельеф

над парадной дверью, который изображает древнеримскую богиню

мудрости Минерву в окружении военных трофеев и победных

знамен, символизируя военную мощь страны и широту замыслов ее

правителя.

7. Летний дворец Петра I в Летнем саду

был построен в 1710–1712 гг. и является

одним из самых ранних памятников

архитектуры Санкт-Петербурга. К

созданию и украшению дворца были

привлечены многие известные

европейские мастера – Доменико Трезини,

Андреас Шлютер, Георг Иоганн

Маттарнови, Жан Батист Александр

Леблон. Но кто бы ни руководил

строительными работами, определяющей

была воля царя.

Летний дворец Петра I представляет собой

небольшой каменный дом с

четырехскатной крышей, украшенной

водостоками в виде крылатых драконов.

Венчает строение медный флюгер –

фигура Георгия Победоносца,

поражающего копьем змея, – символ

победы над врагом.

10.

Домик ПетраI

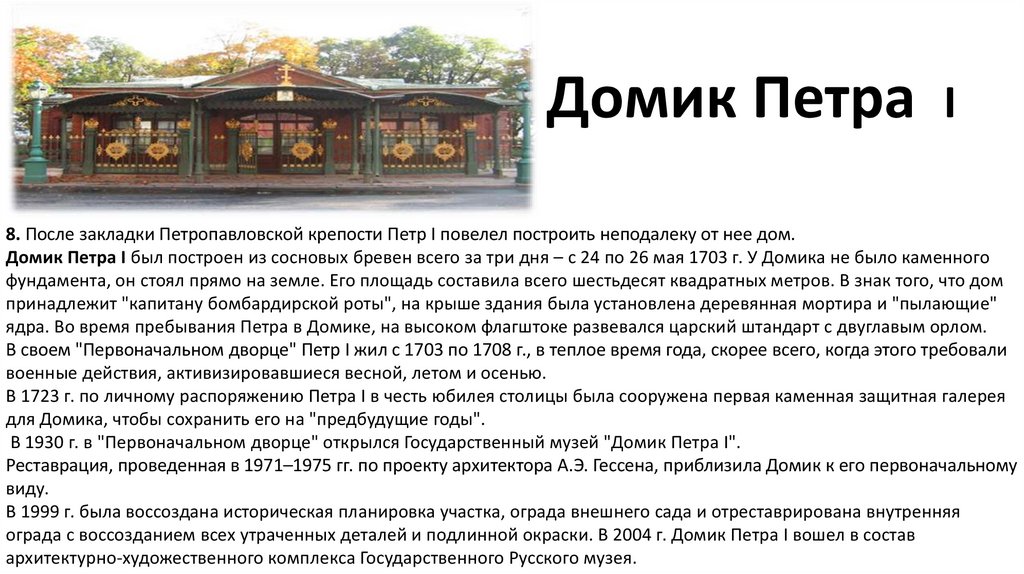

8. После закладки Петропавловской крепости Петр I повелел построить неподалеку от нее дом.

Домик Петра I был построен из сосновых бревен всего за три дня – с 24 по 26 мая 1703 г. У Домика не было каменного

фундамента, он стоял прямо на земле. Его площадь составила всего шестьдесят квадратных метров. В знак того, что дом

принадлежит "капитану бомбардирской роты", на крыше здания была установлена деревянная мортира и "пылающие"

ядра. Во время пребывания Петра в Домике, на высоком флагштоке развевался царский штандарт с двуглавым орлом.

В своем "Первоначальном дворце" Петр I жил с 1703 по 1708 г., в теплое время года, скорее всего, когда этого требовали

военные действия, активизировавшиеся весной, летом и осенью.

В 1723 г. по личному распоряжению Петра I в честь юбилея столицы была сооружена первая каменная защитная галерея

для Домика, чтобы сохранить его на "предбудущие годы".

В 1930 г. в "Первоначальном дворце" открылся Государственный музей "Домик Петра I".

Реставрация, проведенная в 1971–1975 гг. по проекту архитектора А.Э. Гессена, приблизила Домик к его первоначальному

виду.

В 1999 г. была воссоздана историческая планировка участка, ограда внешнего сада и отреставрирована внутренняя

ограда с воссозданием всех утраченных деталей и подлинной окраски. В 2004 г. Домик Петра I вошел в состав

архитектурно-художественного комплекса Государственного Русского музея.

11.

Мраморныйдворец

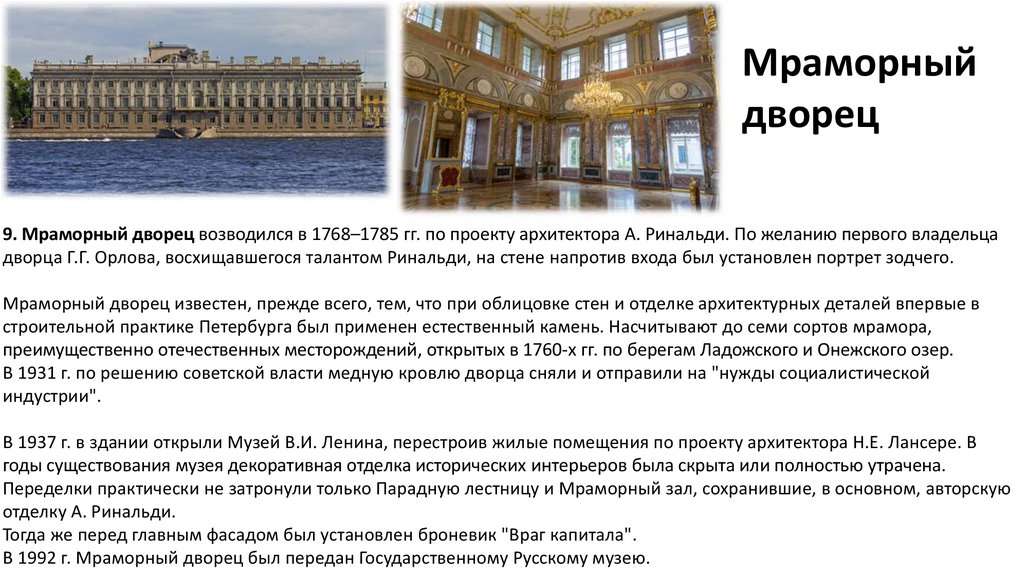

9. Мраморный дворец возводился в 1768–1785 гг. по проекту архитектора А. Ринальди. По желанию первого владельца

дворца Г.Г. Орлова, восхищавшегося талантом Ринальди, на стене напротив входа был установлен портрет зодчего.

Мраморный дворец известен, прежде всего, тем, что при облицовке стен и отделке архитектурных деталей впервые в

строительной практике Петербурга был применен естественный камень. Насчитывают до семи сортов мрамора,

преимущественно отечественных месторождений, открытых в 1760-х гг. по берегам Ладожского и Онежского озер.

В 1931 г. по решению советской власти медную кровлю дворца сняли и отправили на "нужды социалистической

индустрии".

В 1937 г. в здании открыли Музей В.И. Ленина, перестроив жилые помещения по проекту архитектора Н.Е. Лансере. В

годы существования музея декоративная отделка исторических интерьеров была скрыта или полностью утрачена.

Переделки практически не затронули только Парадную лестницу и Мраморный зал, сохранившие, в основном, авторскую

отделку А. Ринальди.

Тогда же перед главным фасадом был установлен броневик "Враг капитала".

В 1992 г. Мраморный дворец был передан Государственному Русскому музею.

12.

Строгановский дворец10. Строгановский дворец на протяжении почти двух веков принадлежал известному роду Строгановых, крупным

промышленникам, меценатам и коллекционерам. Самым знаменитым владельцем дома Строгановых был граф

Александр Сергеевич, сын Сергея Григорьевича Строганова.

В 1988 г. Строгановский дворец был передан Государственному Русскому музею, и в нем начались реставрационные

работы, позволившие возвратить дворцу его первоначальный внешний облик в соответствии с замыслом Ф.–Б.

Растрелли. Реставрационные работы продолжаются по сей день, частично их финансирует Международный

Строгановский фонд, который основала в 1992 г. баронесса Элен де Людингхаузен, внучатая племянница графа Сергея

Александровича Строганова.

Искусство

Искусство