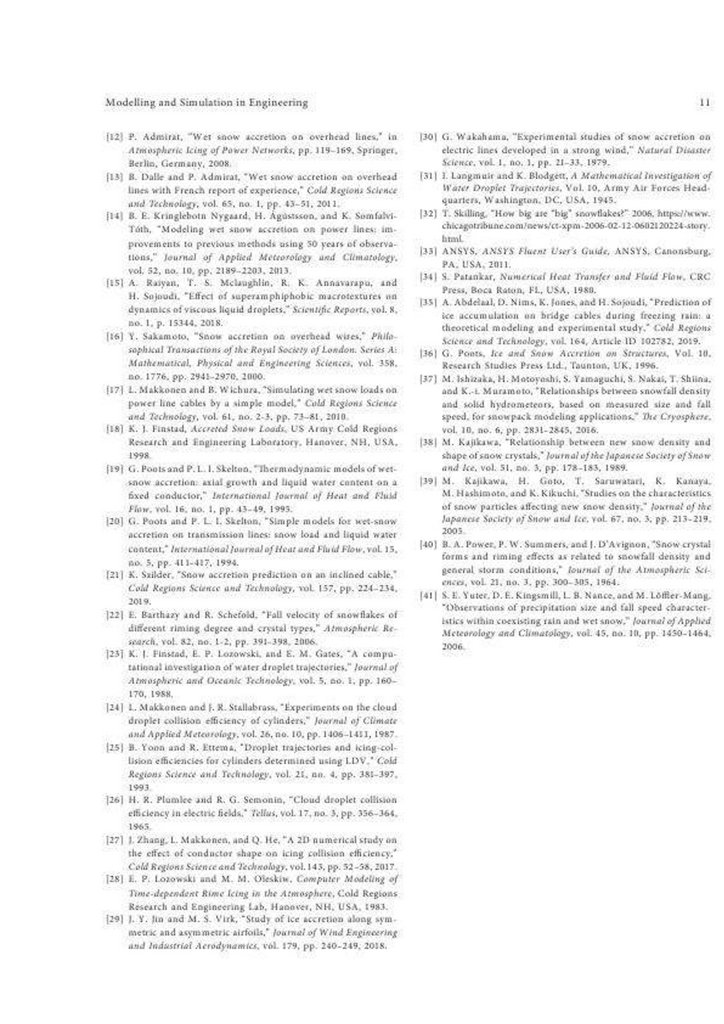

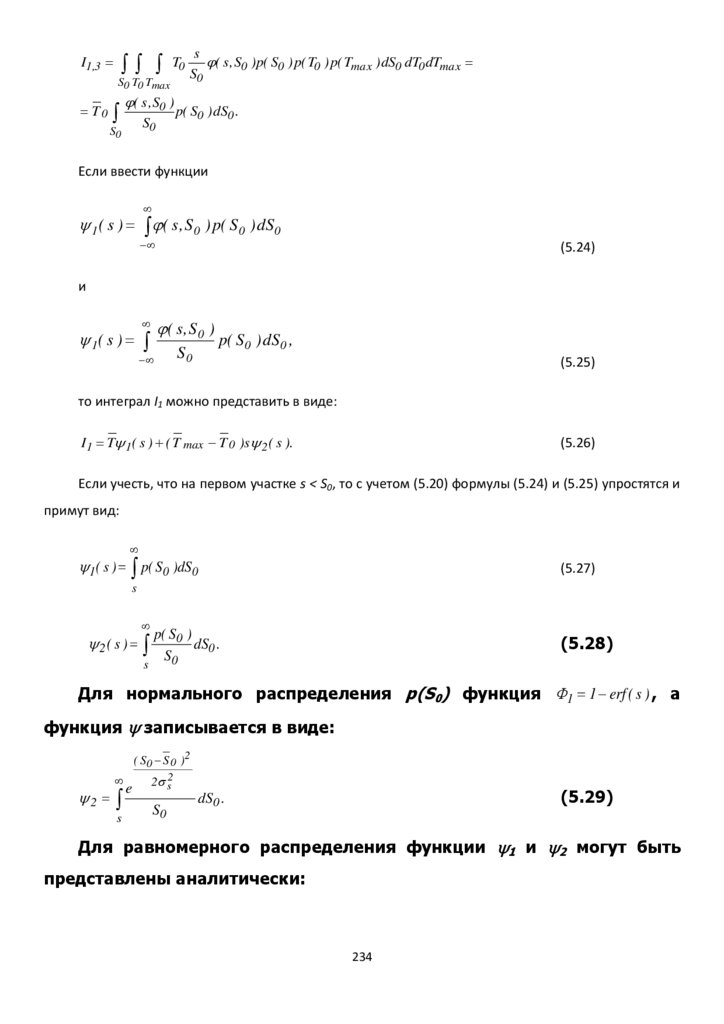

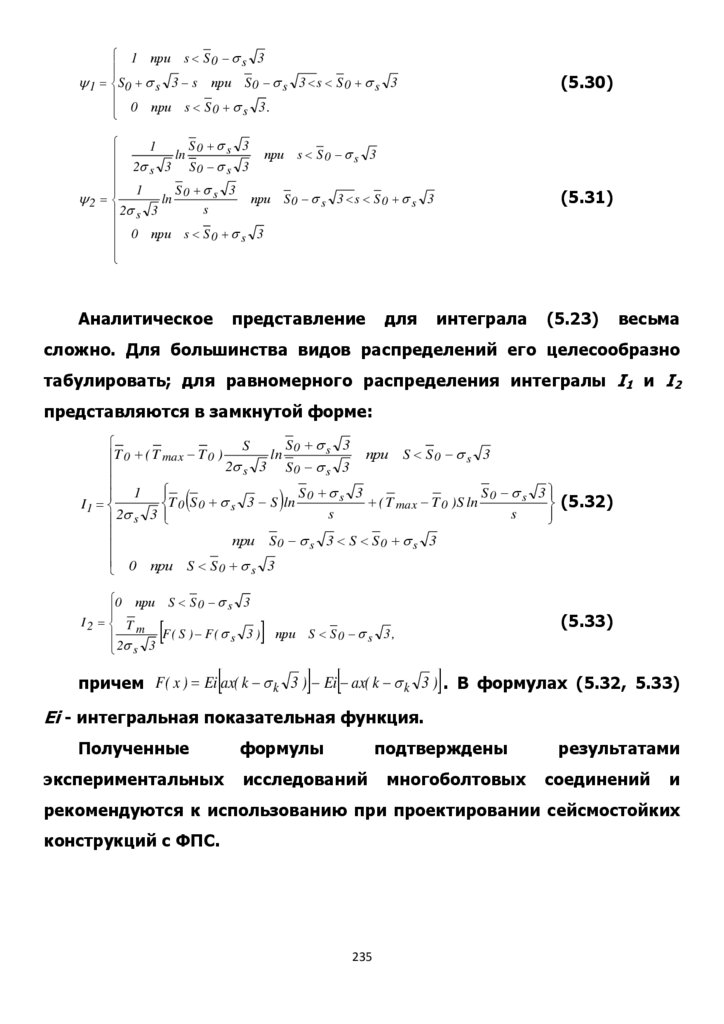

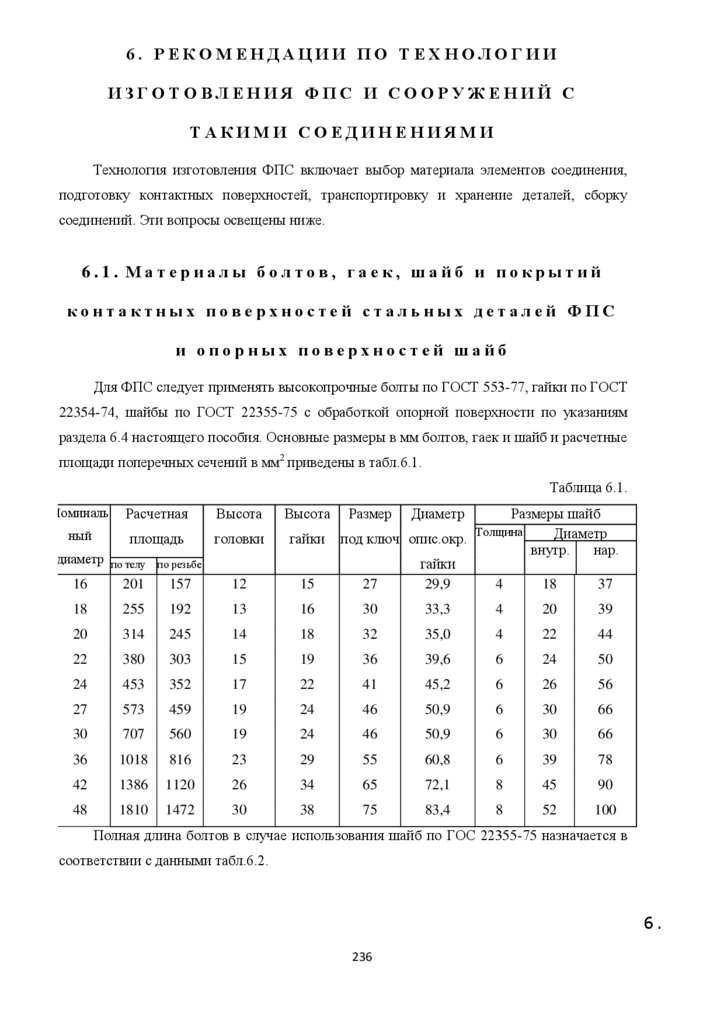

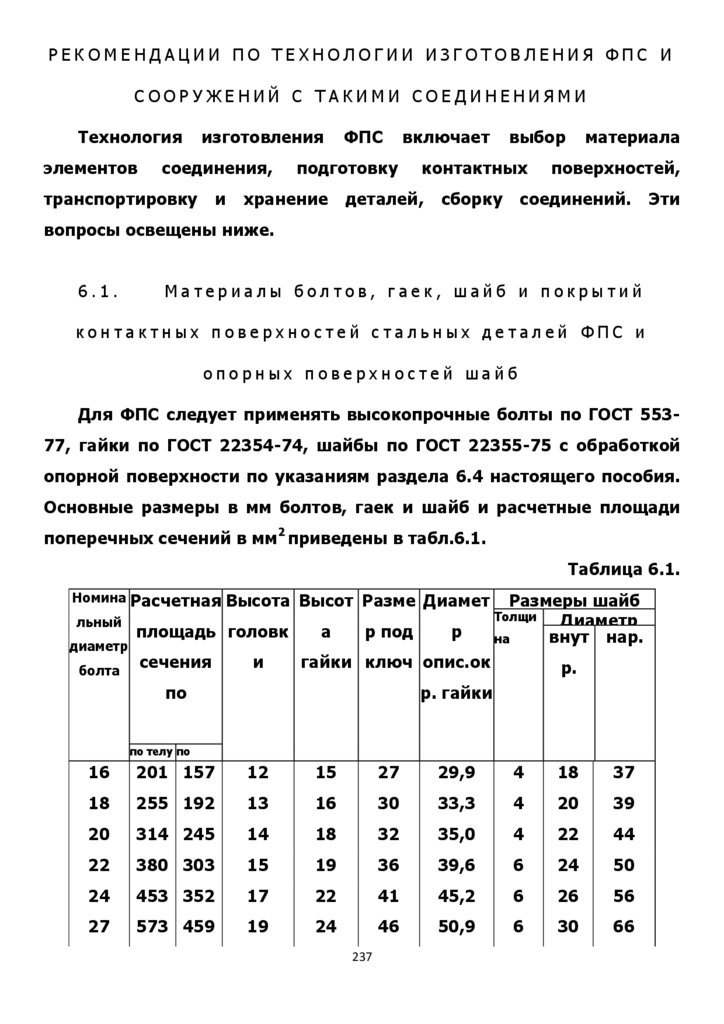

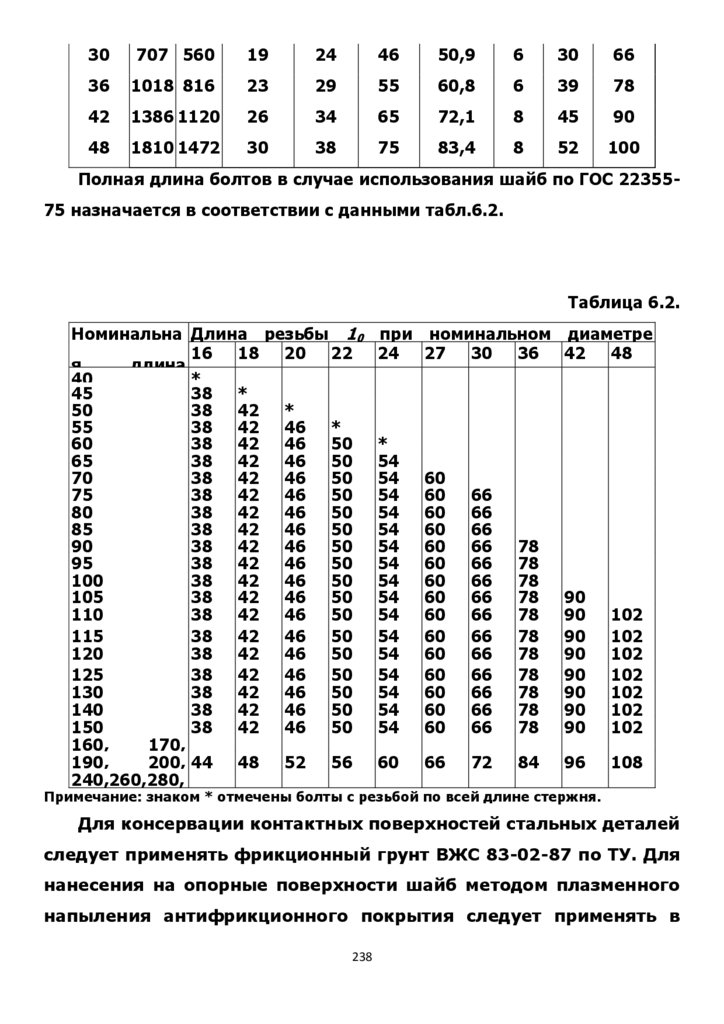

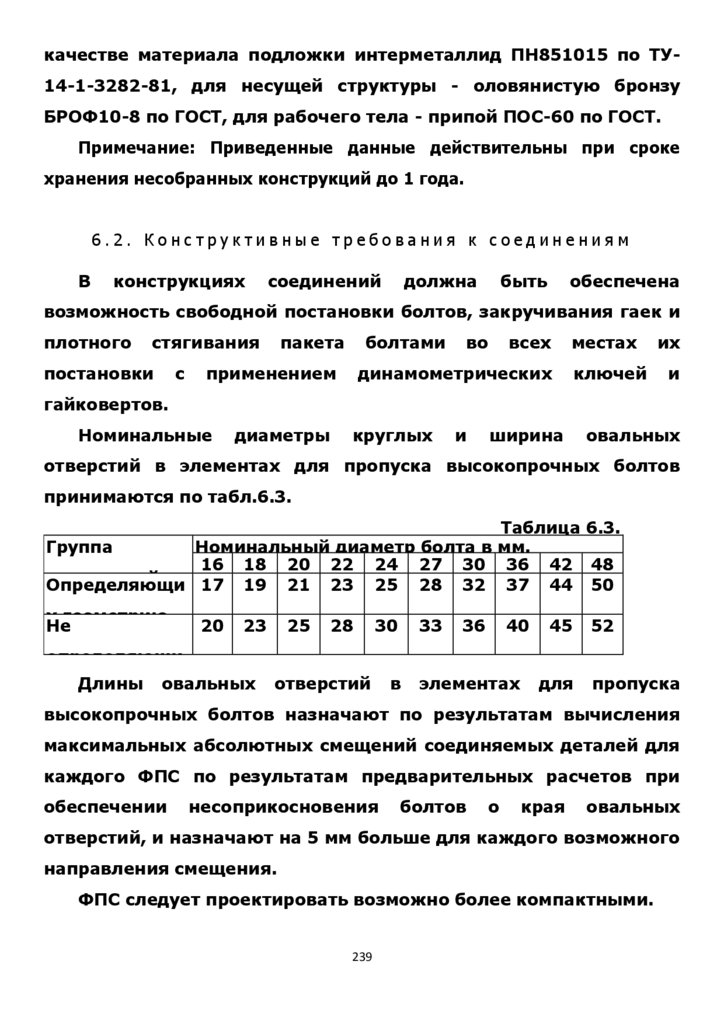

Похожие презентации:

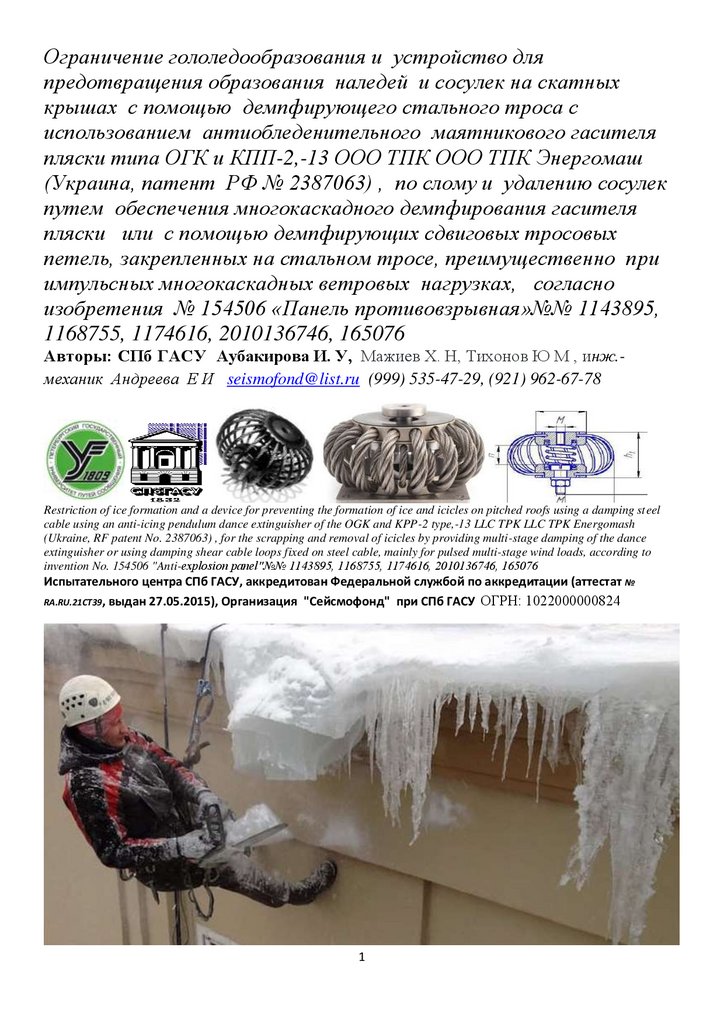

Ограничение гололедообразования и устройство для предотвращения образования наледей и сосулек на скатных крышах

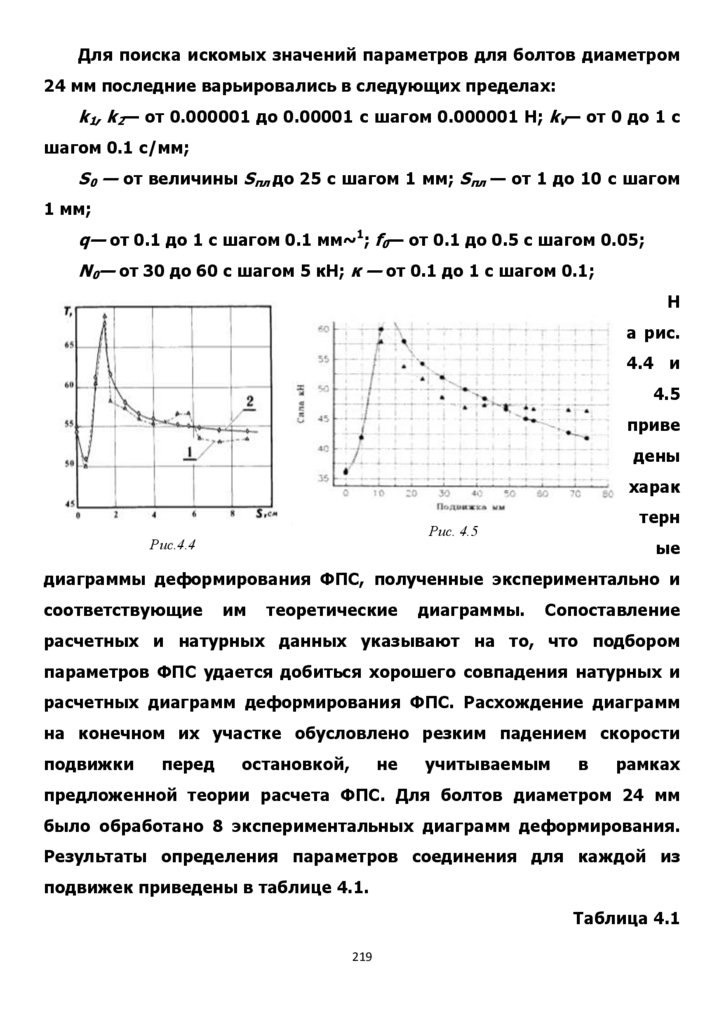

1.

Ограничение гололедообразования и устройство дляпредотвращения образования наледей и сосулек на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски типа ОГК и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш

(Украина, патент РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек

путем обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя

пляски или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых

петель, закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

Авторы: СПб ГАСУ Аубакирова И. У, Мажиев Х. Н, Тихонов Ю М , инж.механик Андреева Е И [email protected] (999) 535-47-29, (921) 962-67-78

Restriction of ice formation and a device for preventing the formation of ice and icicles on pitched roofs using a damping steel

cable using an anti-icing pendulum dance extinguisher of the OGK and KPP-2 type,-13 LLC TPK LLC TPK Energomash

(Ukraine, RF patent No. 2387063) , for the scrapping and removal of icicles by providing multi-stage damping of the dance

extinguisher or using damping shear cable loops fixed on steel cable, mainly for pulsed multi-stage wind loads, according to

invention No. 154506 "Anti-explosion panel"№№ 1143895, 1168755, 1174616, 2010136746, 165076

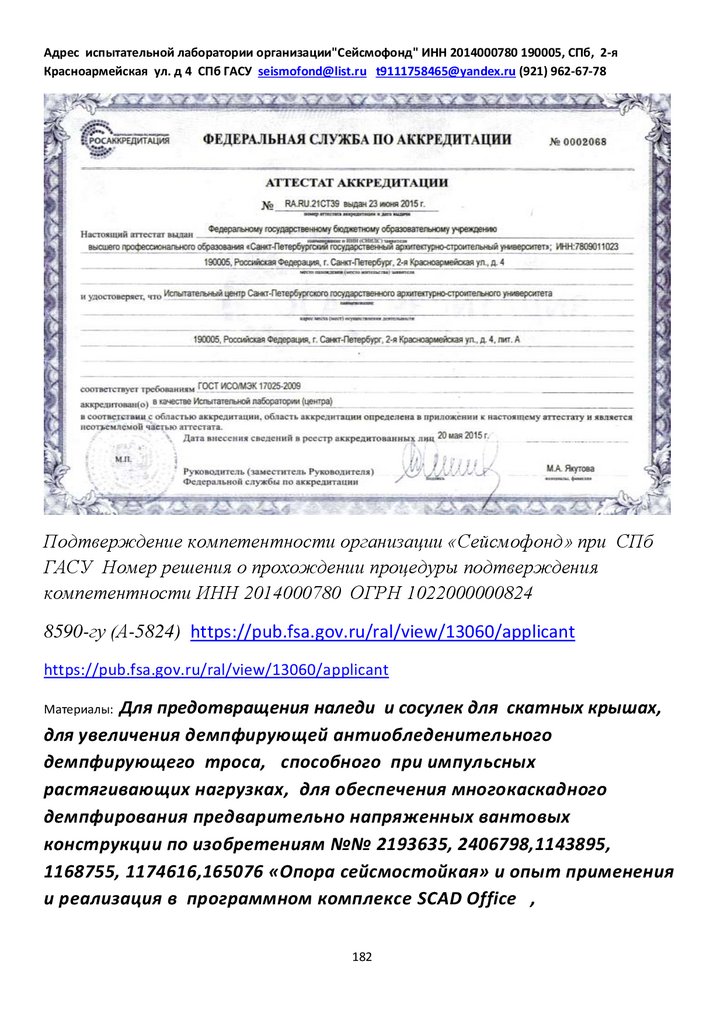

Испытательного центра СПб ГАСУ, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (аттестат №

RA.RU.21СТ39, выдан 27.05.2015), Организация "Сейсмофонд" при СПб ГАСУ ОГРН: 1022000000824

1

2.

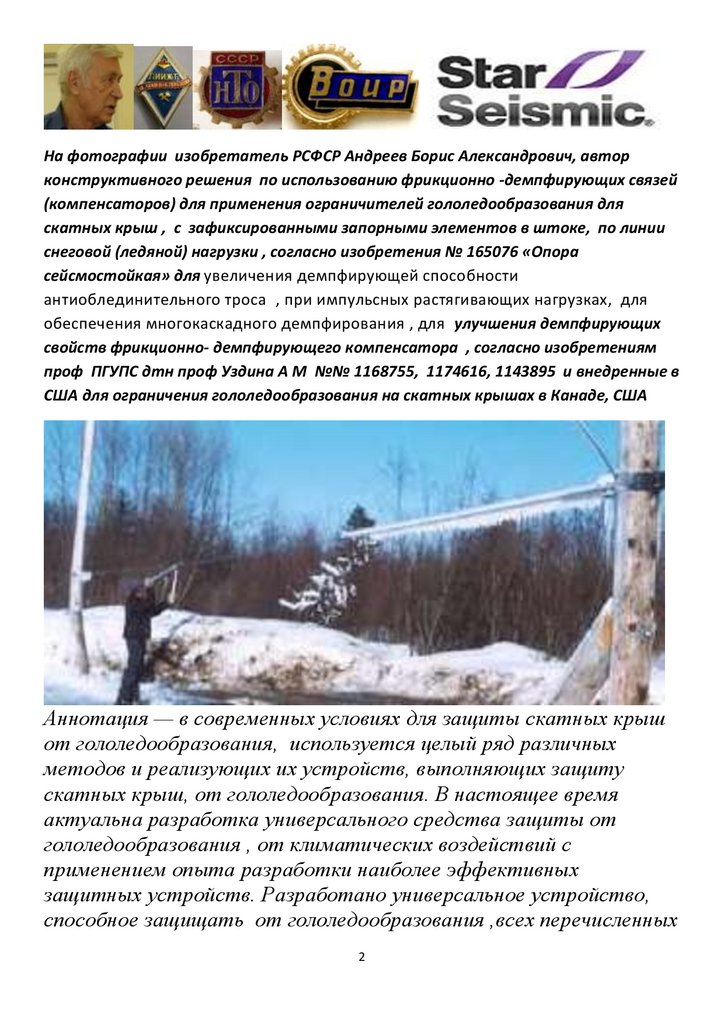

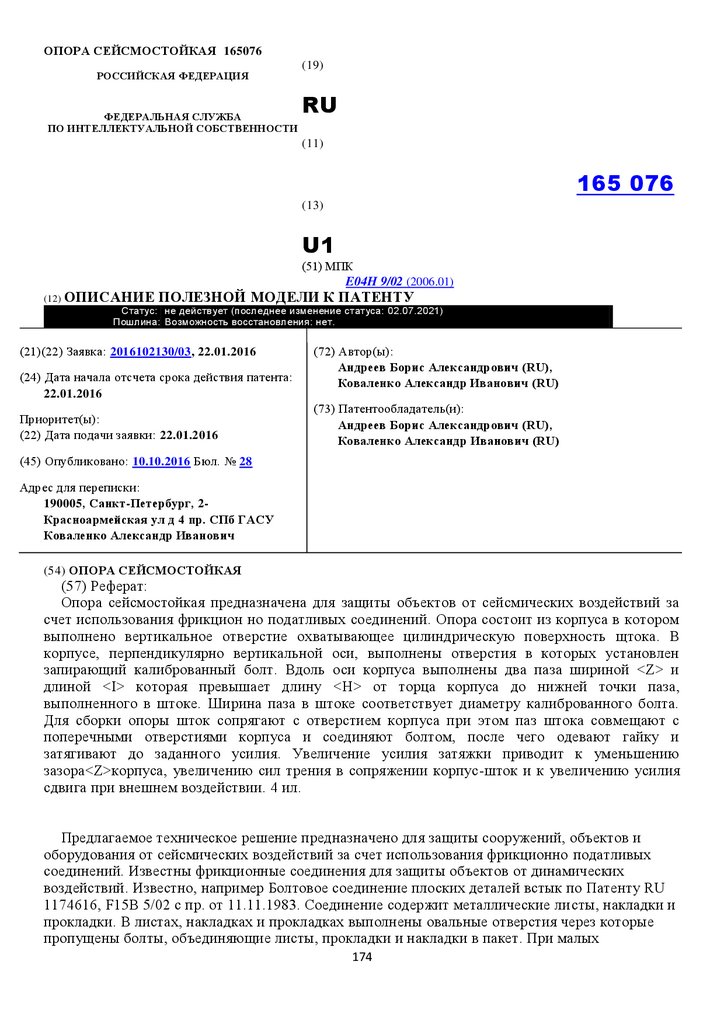

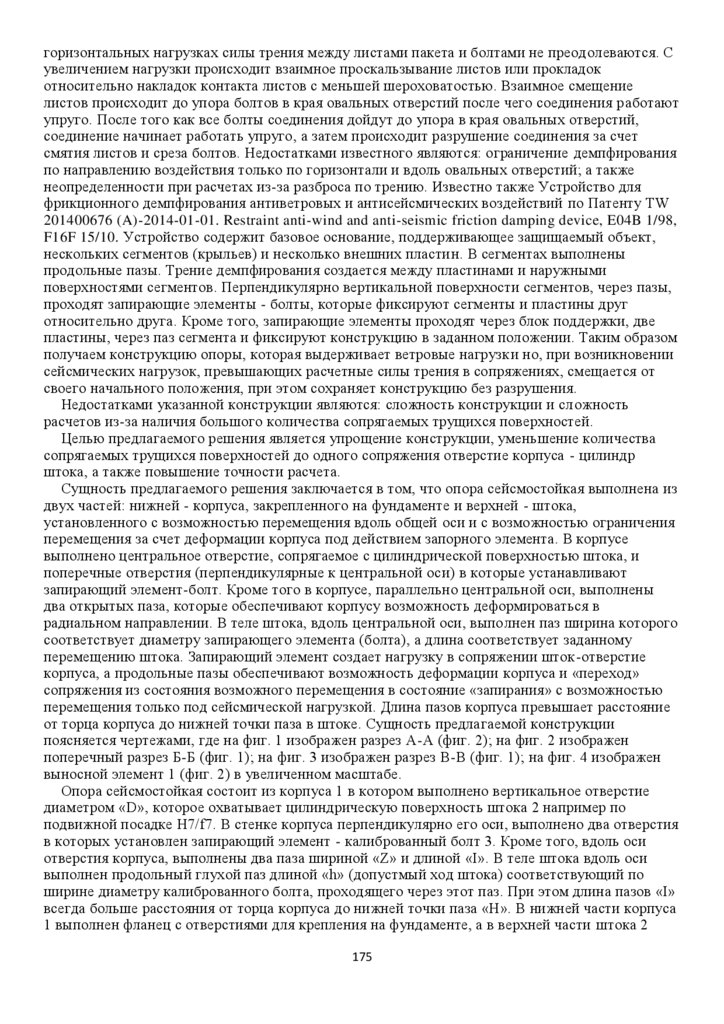

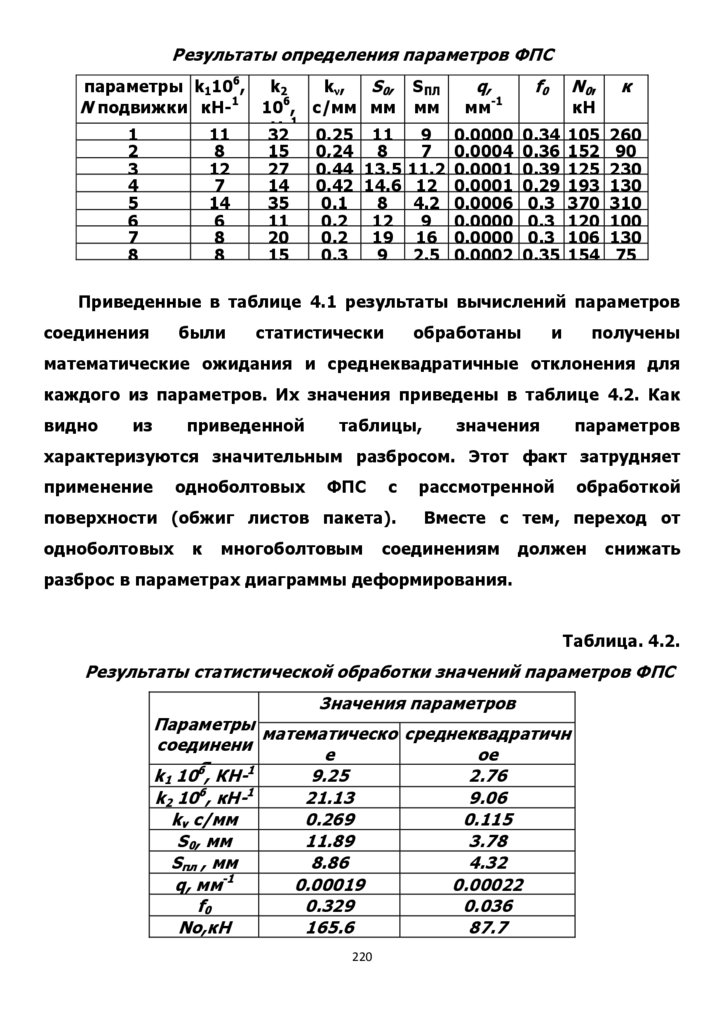

На фотографии изобретатель РСФСР Андреев Борис Александрович, авторконструктивного решения по использованию фрикционно -демпфирующих связей

(компенсаторов) для применения ограничителей гололедообразования для

скатных крыш , с зафиксированными запорными элементов в штоке, по линии

снеговой (ледяной) нагрузки , согласно изобретения № 165076 «Опора

сейсмостойкая» для увеличения демпфирующей способности

антиоблединительного троса , при импульсных растягивающих нагрузках, для

обеспечения многокаскадного демпфирования , для улучшения демпфирующих

свойств фрикционно- демпфирующего компенсатора , согласно изобретениям

проф ПГУПС дтн проф Уздина А М №№ 1168755, 1174616, 1143895 и внедренные в

США для ограничения гололедообразования на скатных крышах в Канаде, США

Аннотация — в современных условиях для защиты скатных крыш

от гололедообразования, используется целый ряд различных

методов и реализующих их устройств, выполняющих защиту

скатных крыш, от гололедообразования. В настоящее время

актуальна разработка универсального средства защиты от

гололедообразования , от климатических воздействий с

применением опыта разработки наиболее эффективных

защитных устройств. Разработано универсальное устройство,

способное защищать от гололедообразования ,всех перечисленных

2

3.

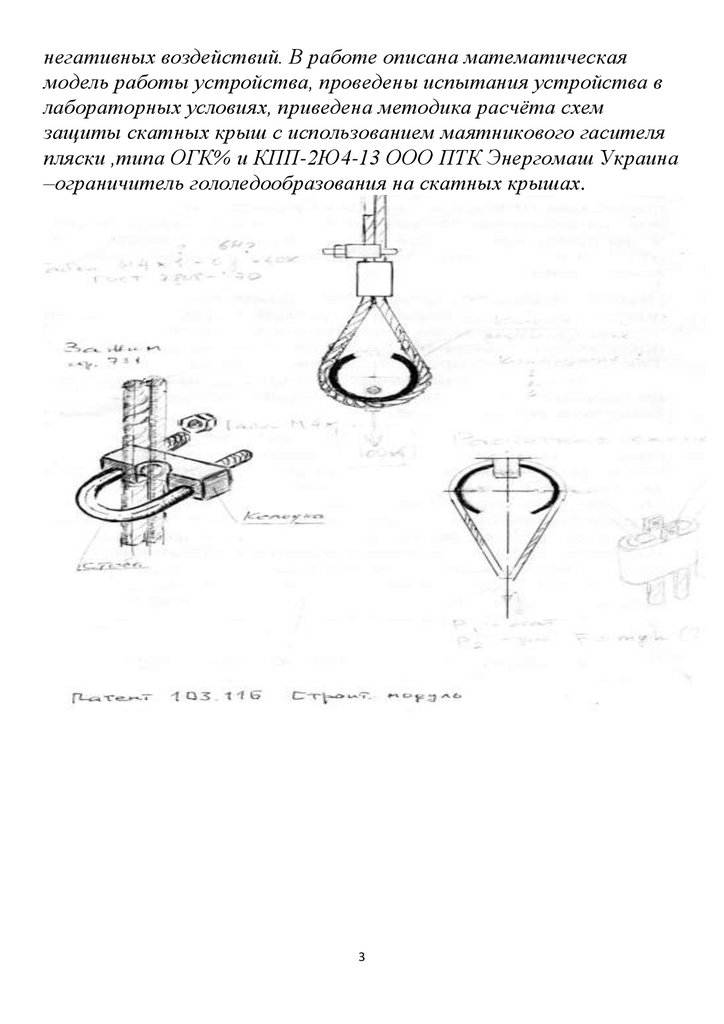

негативных воздействий. В работе описана математическаямодель работы устройства, проведены испытания устройства в

лабораторных условиях, приведена методика расчѐта схем

защиты скатных крыш с использованием маятникового гасителя

пляски ,типа ОГК% и КПП-2Ю4-13 ООО ПТК Энергомаш Украина

–ограничитель гололедообразования на скатных крышах.

3

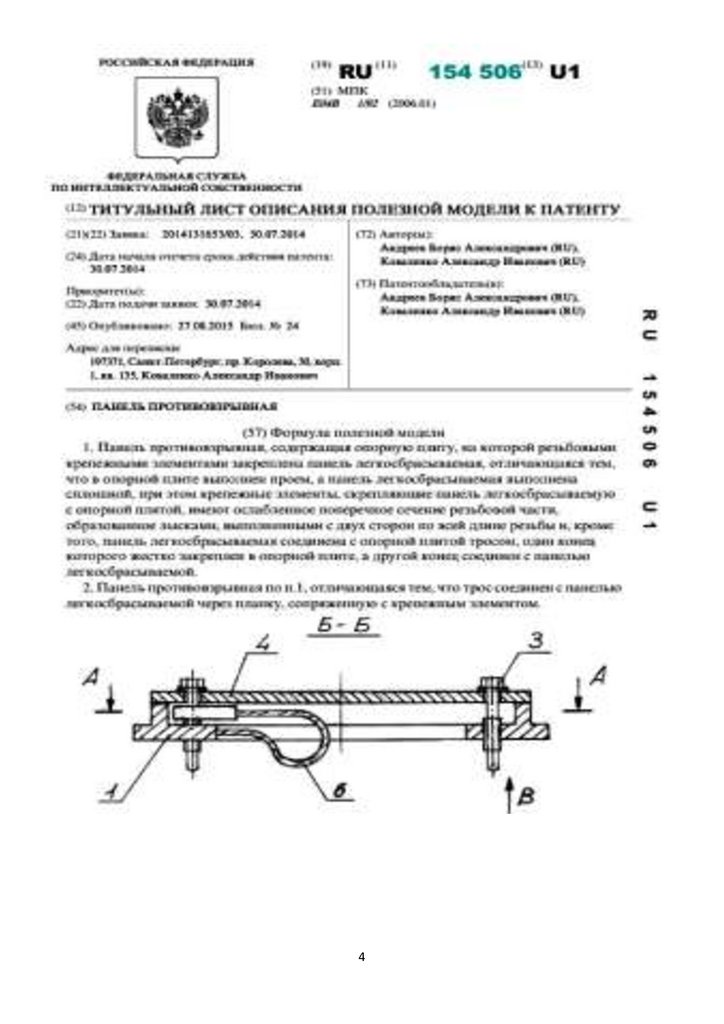

4.

45.

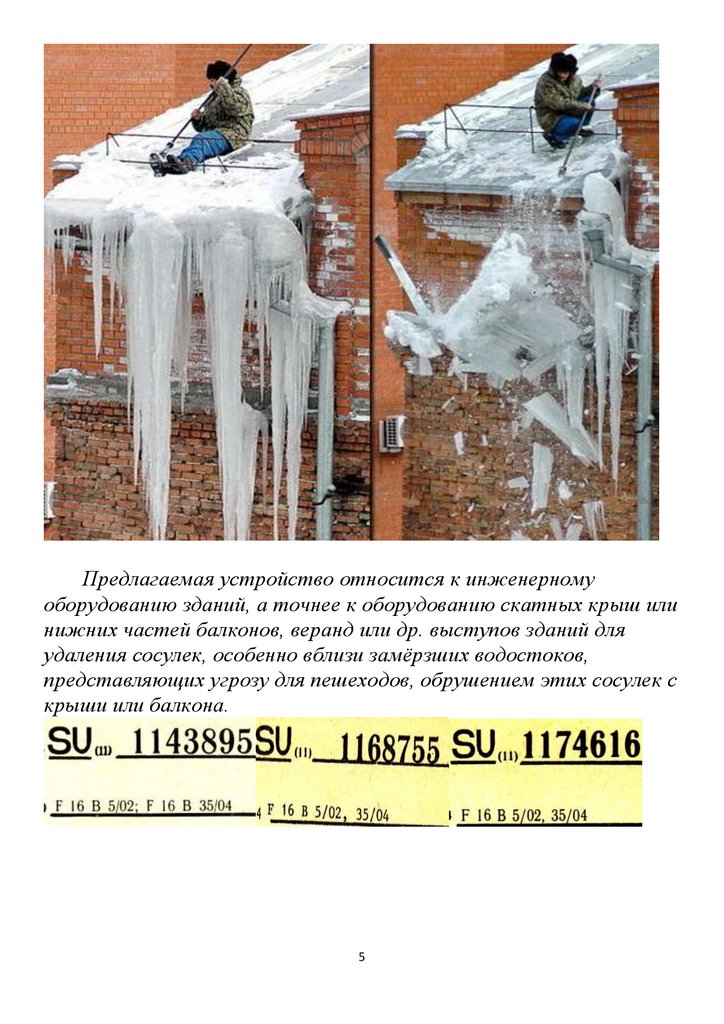

Предлагаемая устройство относится к инженерномуоборудованию зданий, а точнее к оборудованию скатных крыш или

нижних частей балконов, веранд или др. выступов зданий для

удаления сосулек, особенно вблизи замѐрзших водостоков,

представляющих угрозу для пешеходов, обрушением этих сосулек с

крыши или балкона.

5

6.

67.

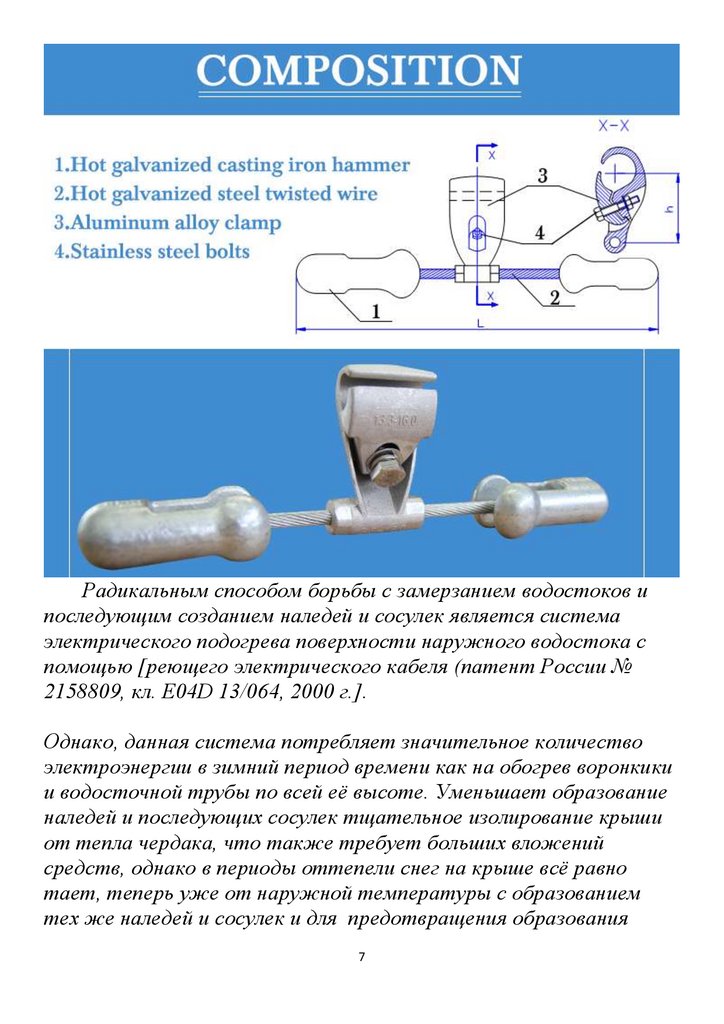

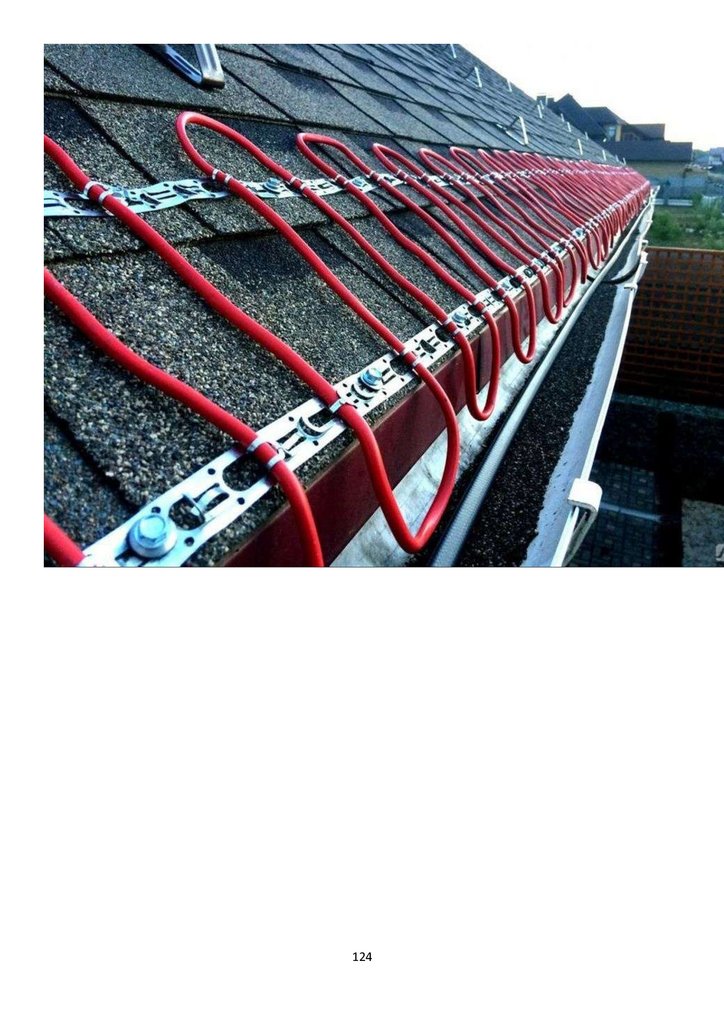

Радикальным способом борьбы с замерзанием водостоков ипоследующим созданием наледей и сосулек является система

электрического подогрева поверхности наружного водостока с

помощью [реющего электрического кабеля (патент России №

2158809, кл. E04D 13/064, 2000 г.].

Однако, данная система потребляет значительное количество

электроэнергии в зимний период времени как на обогрев воронкики

и водосточной трубы по всей еѐ высоте. Уменьшает образование

наледей и последующих сосулек тщательное изолирование крыши

от тепла чердака, что также требует больших вложений

средств, однако в периоды оттепели снег на крыше всѐ равно

тает, теперь уже от наружной температуры с образованием

тех же наледей и сосулек и для предотвращения образования

7

8.

наледей и сосулек на скатных крышах с помощьюдемпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски , по слому

и удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках

8

9.

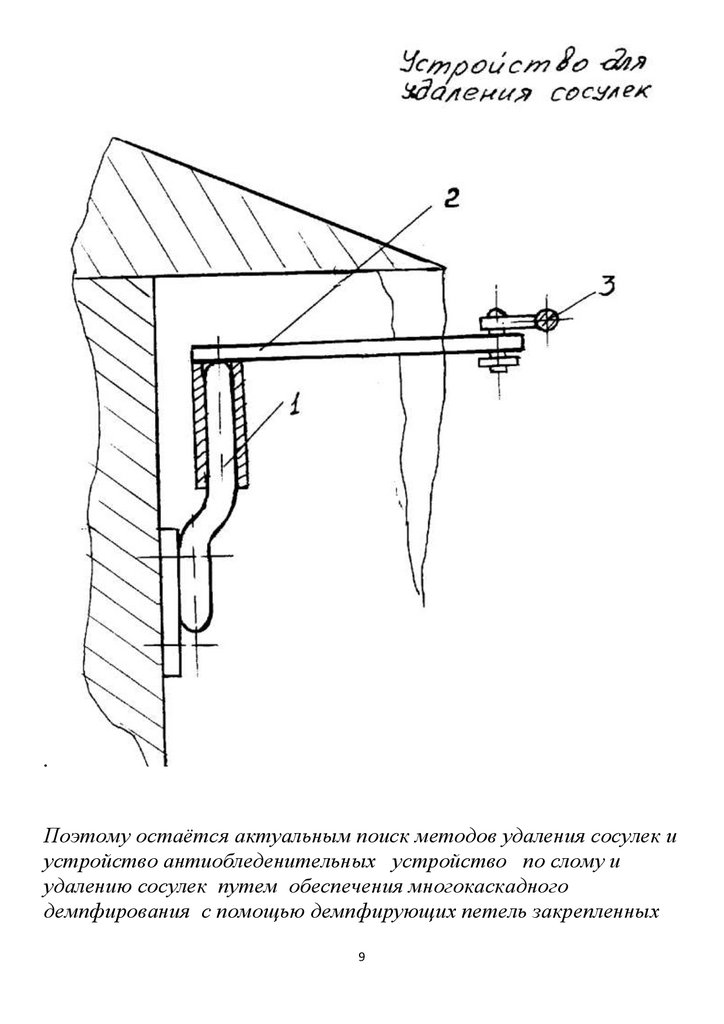

.Поэтому остаѐтся актуальным поиск методов удаления сосулек и

устройство антиобледенительных устройство по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования с помощью демпфирующих петель закрепленных

9

10.

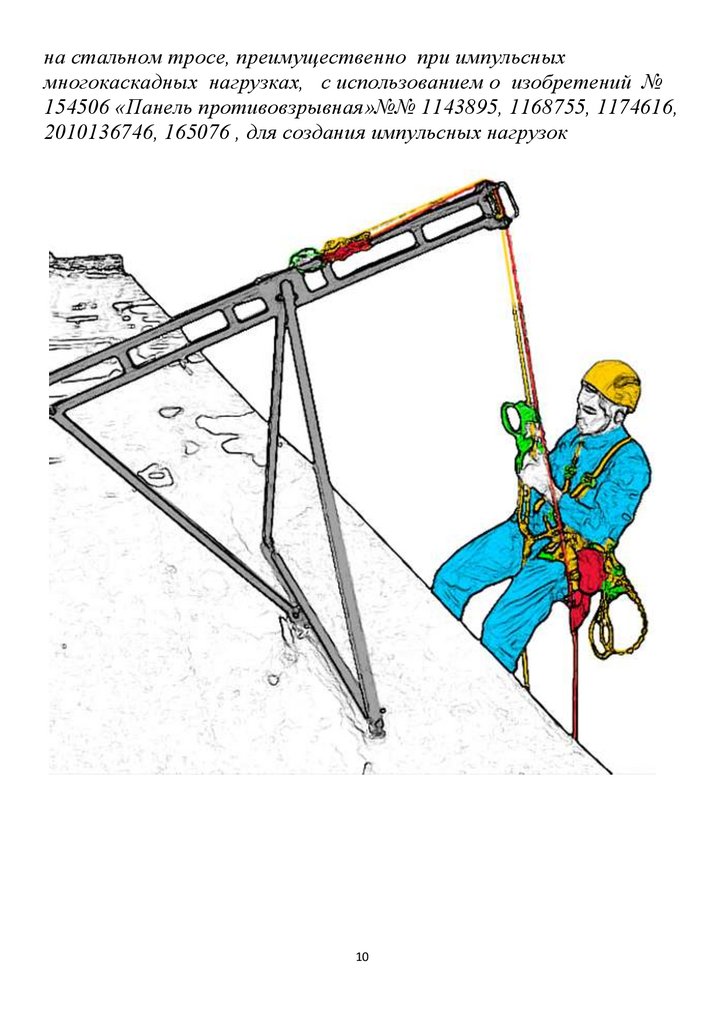

на стальном тросе, преимущественно при импульсныхмногокаскадных нагрузках, с использованием о изобретений №

154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895, 1168755, 1174616,

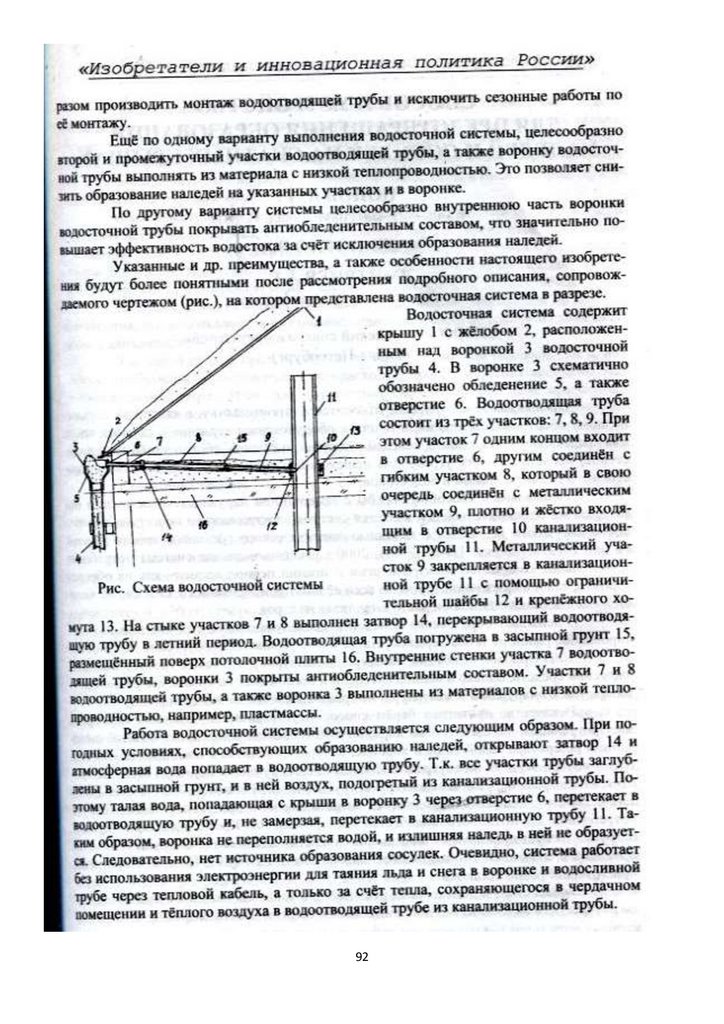

2010136746, 165076 , для создания импульсных нагрузок

10

11.

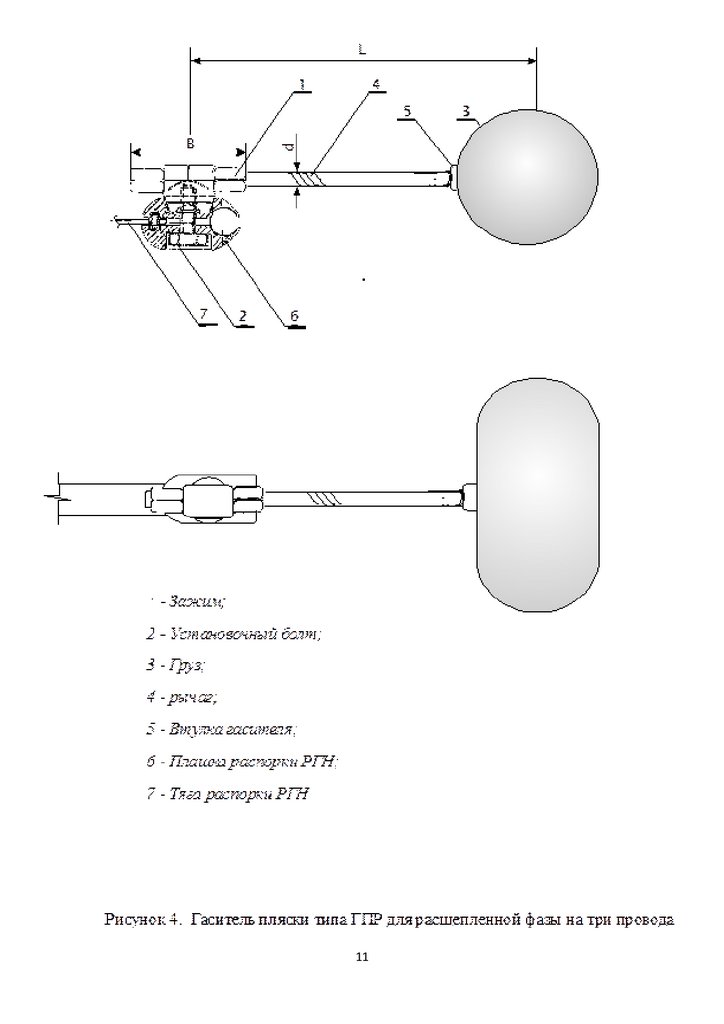

1112.

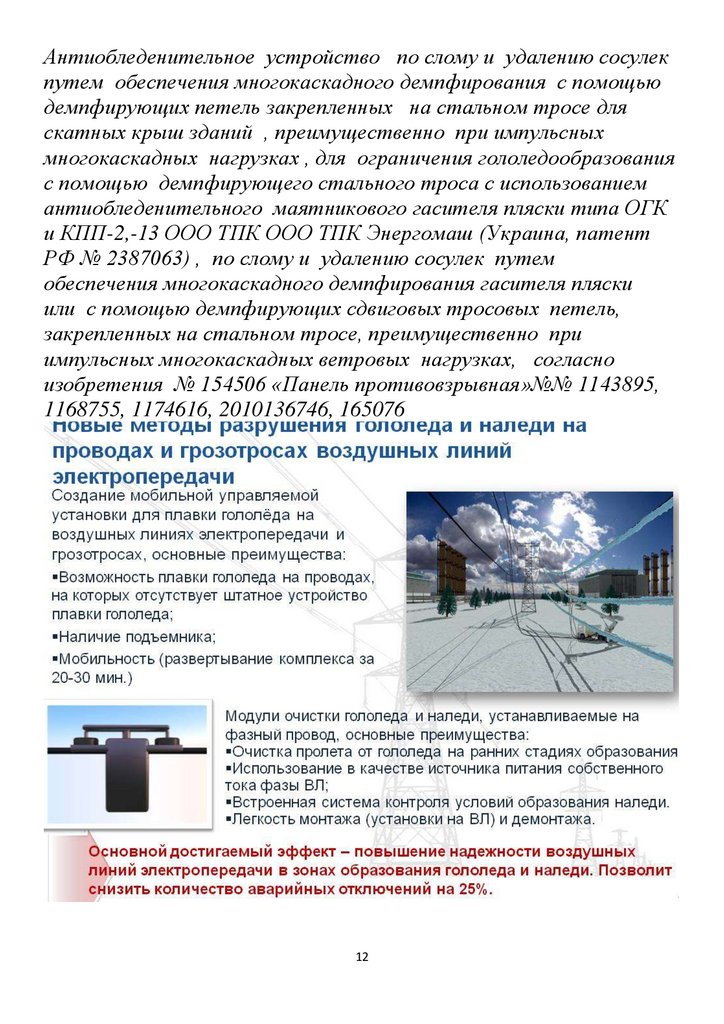

Антиобледенительное устройство по слому и удалению сосулекпутем обеспечения многокаскадного демпфирования с помощью

демпфирующих петель закрепленных на стальном тросе для

скатных крыш зданий , преимущественно при импульсных

многокаскадных нагрузках , для ограничения гололедообразования

с помощью демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляски

или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

12

13.

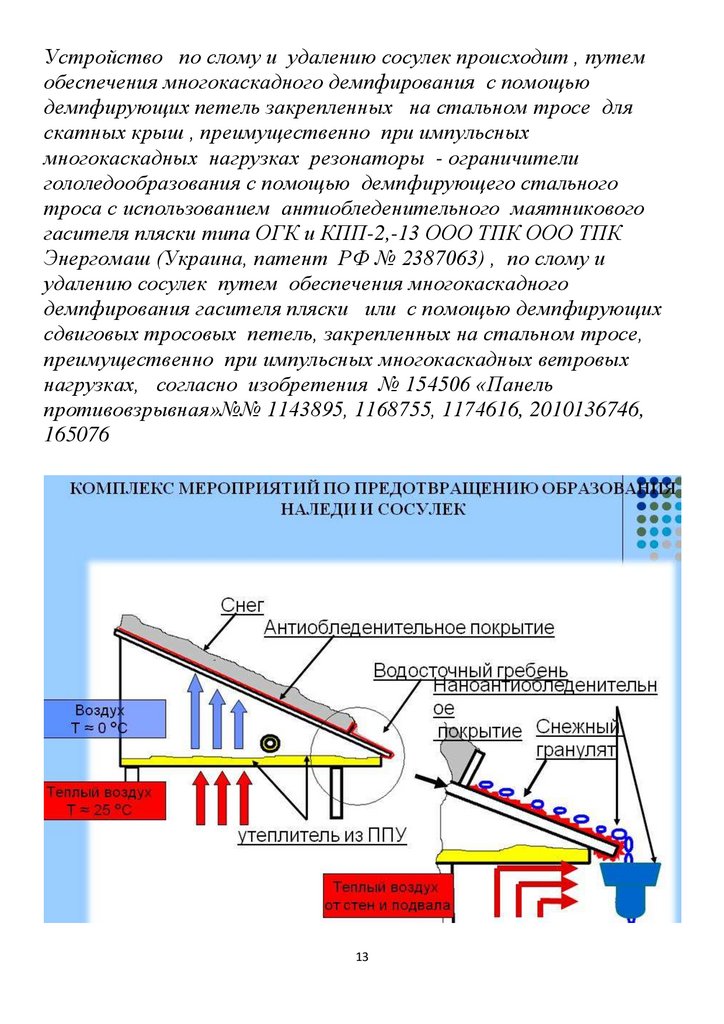

Устройство по слому и удалению сосулек происходит , путемобеспечения многокаскадного демпфирования с помощью

демпфирующих петель закрепленных на стальном тросе для

скатных крыш , преимущественно при импульсных

многокаскадных нагрузках резонаторы - ограничители

гололедообразования с помощью демпфирующего стального

троса с использованием антиобледенительного маятникового

гасителя пляски типа ОГК и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК

Энергомаш (Украина, патент РФ № 2387063) , по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках, согласно изобретения № 154506 «Панель

противовзрывная»№№ 1143895, 1168755, 1174616, 2010136746,

165076

13

14.

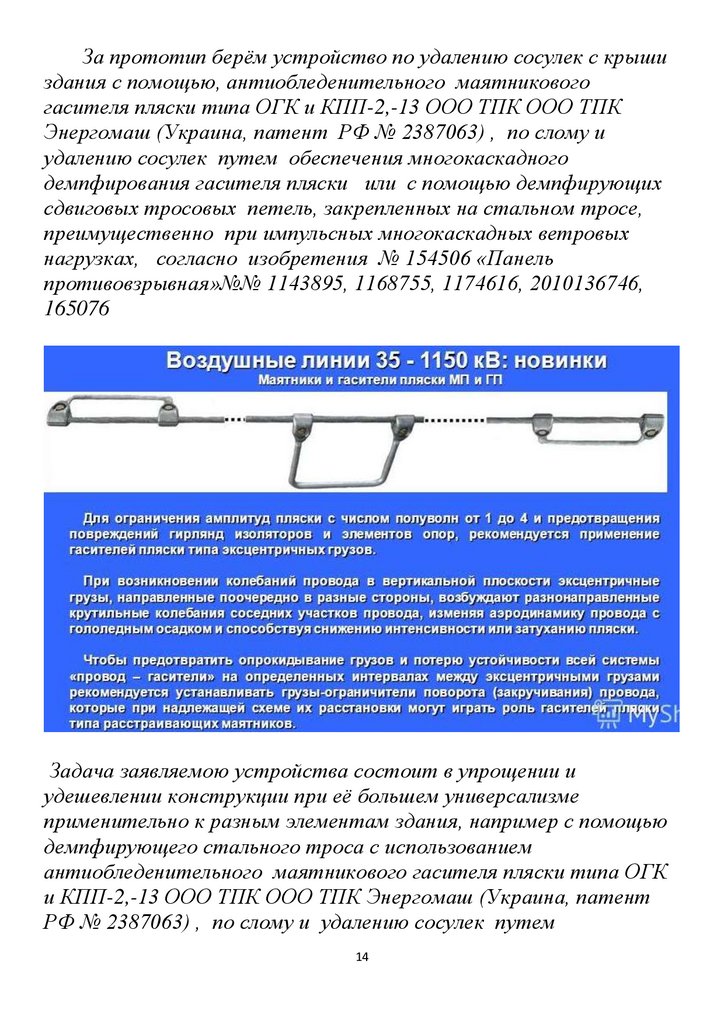

За прототип берѐм устройство по удалению сосулек с крышиздания с помощью, антиобледенительного маятникового

гасителя пляски типа ОГК и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК

Энергомаш (Украина, патент РФ № 2387063) , по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках, согласно изобретения № 154506 «Панель

противовзрывная»№№ 1143895, 1168755, 1174616, 2010136746,

165076

Задача заявляемою устройства состоит в упрощении и

удешевлении конструкции при еѐ большем универсализме

применительно к разным элементам здания, например с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

14

15.

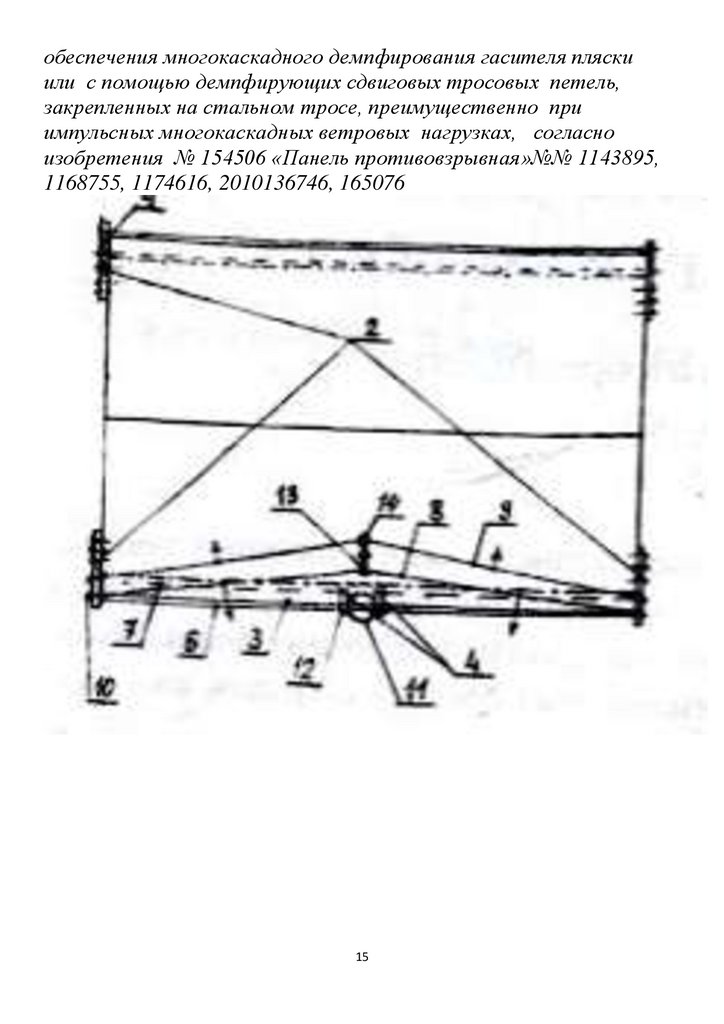

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляскиили с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

15

16.

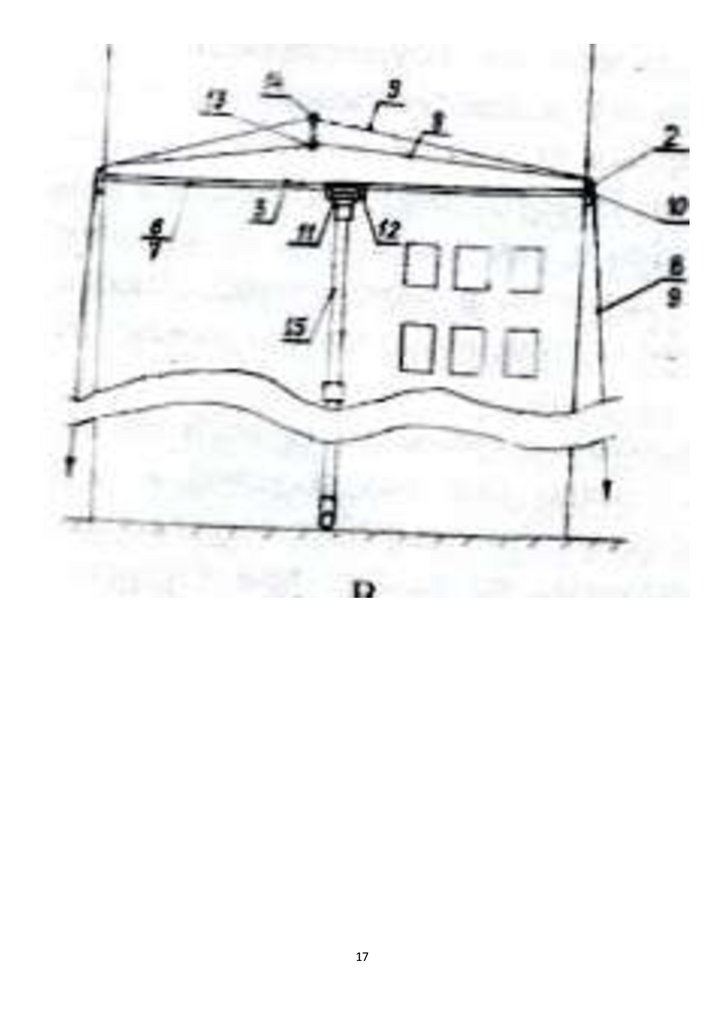

1617.

1718.

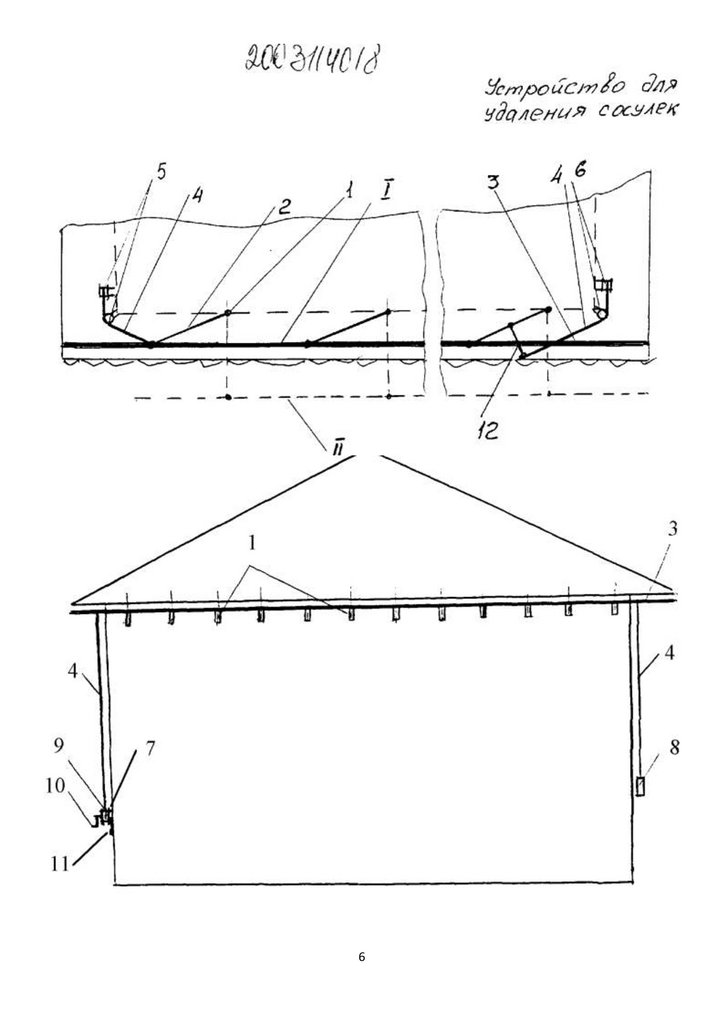

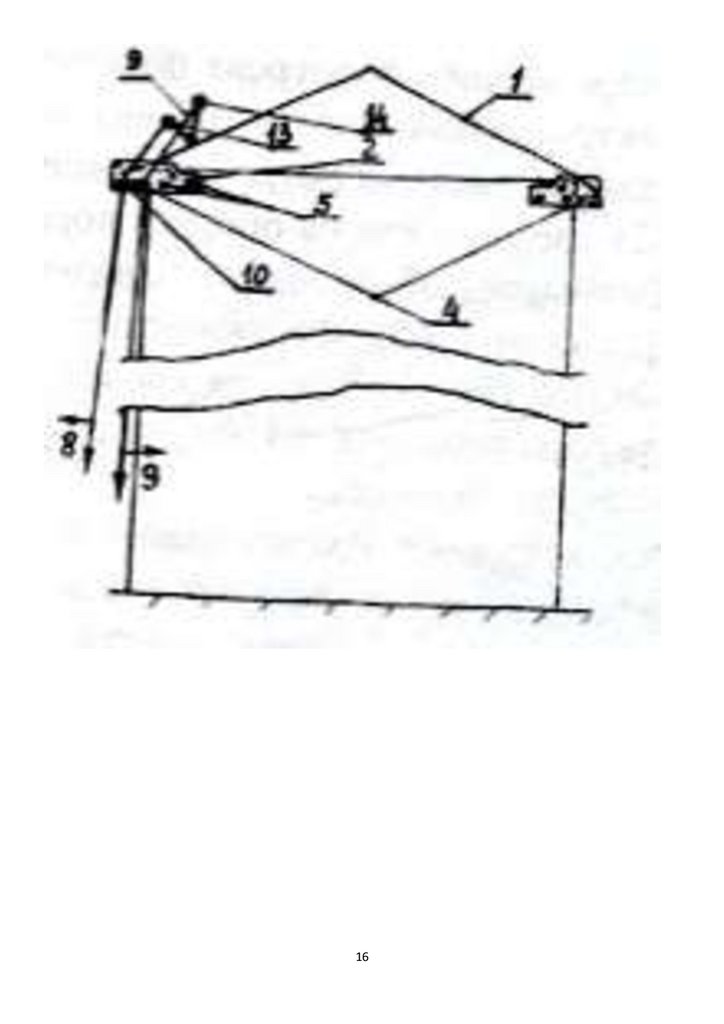

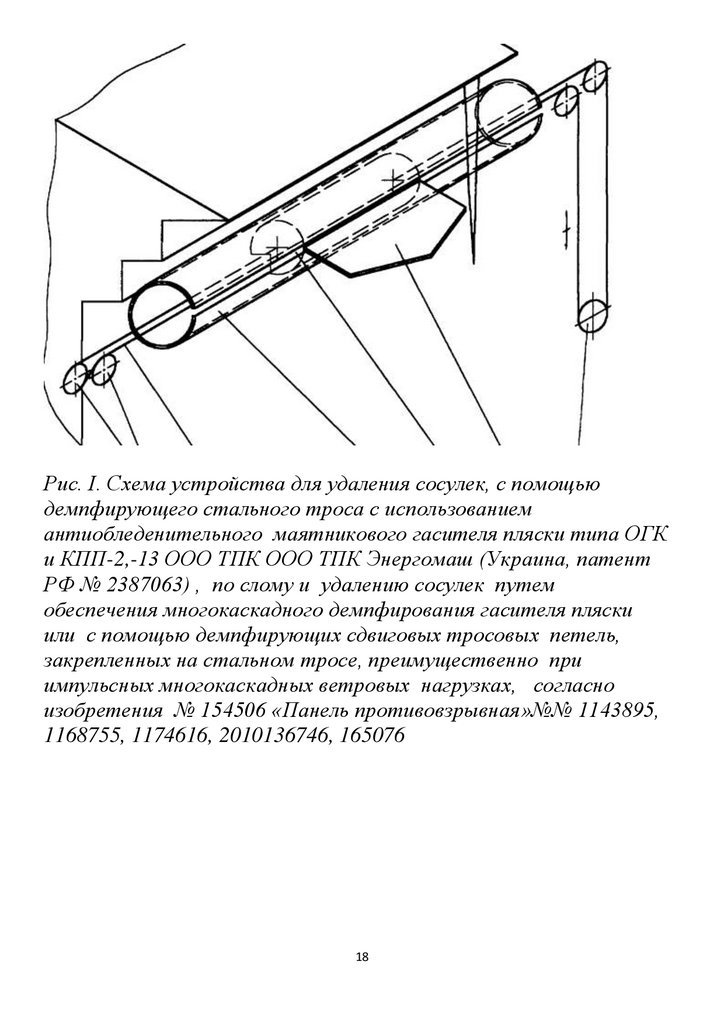

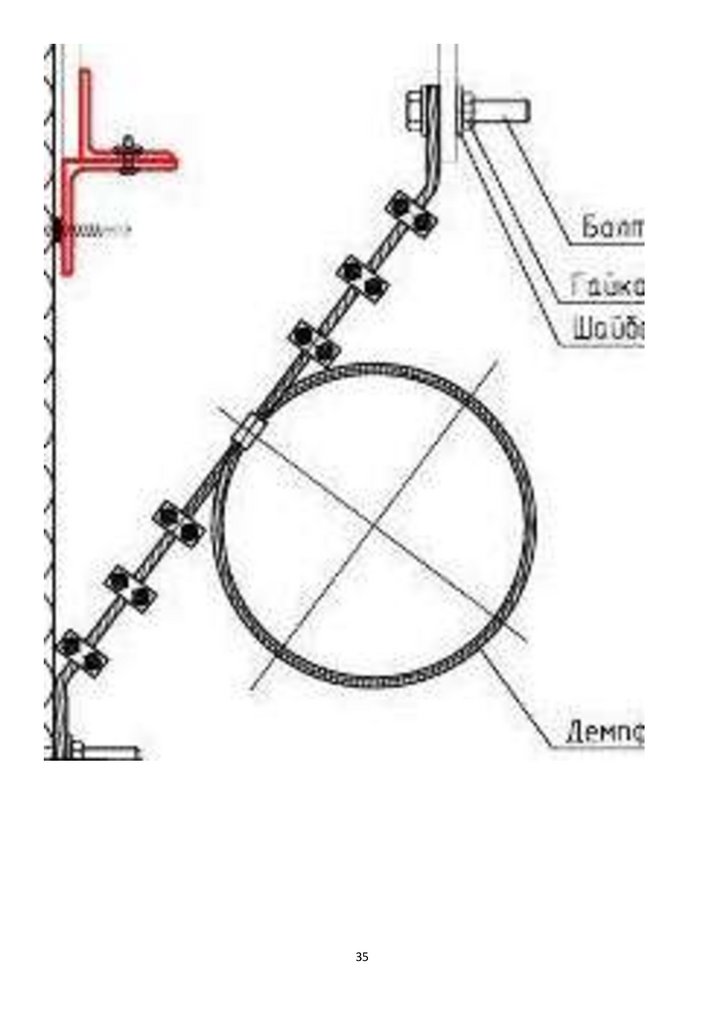

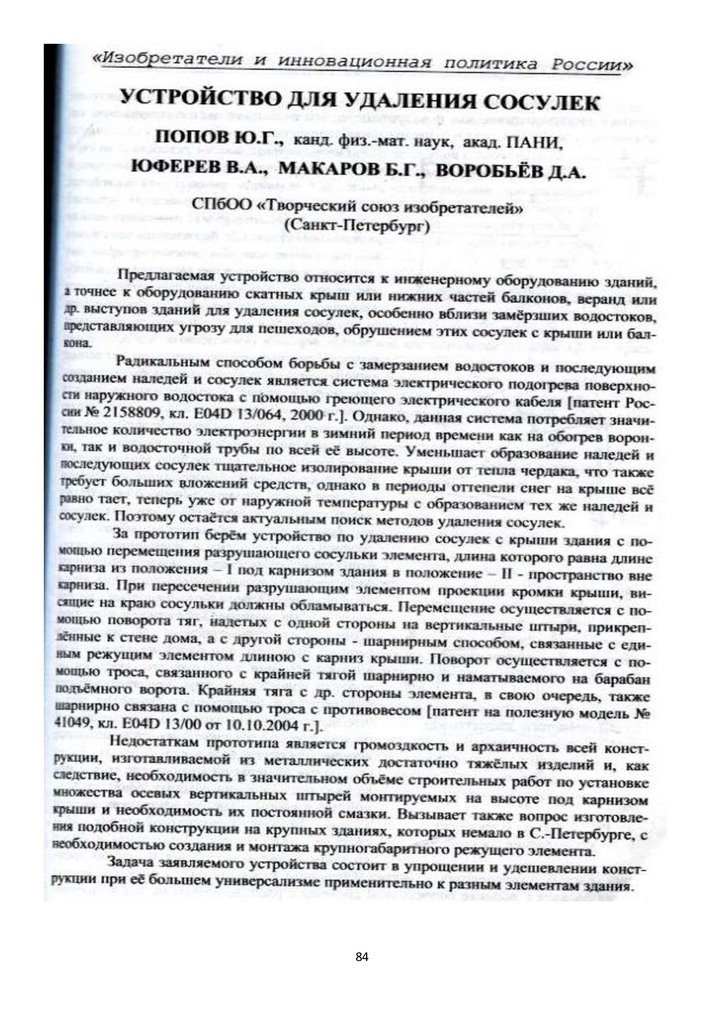

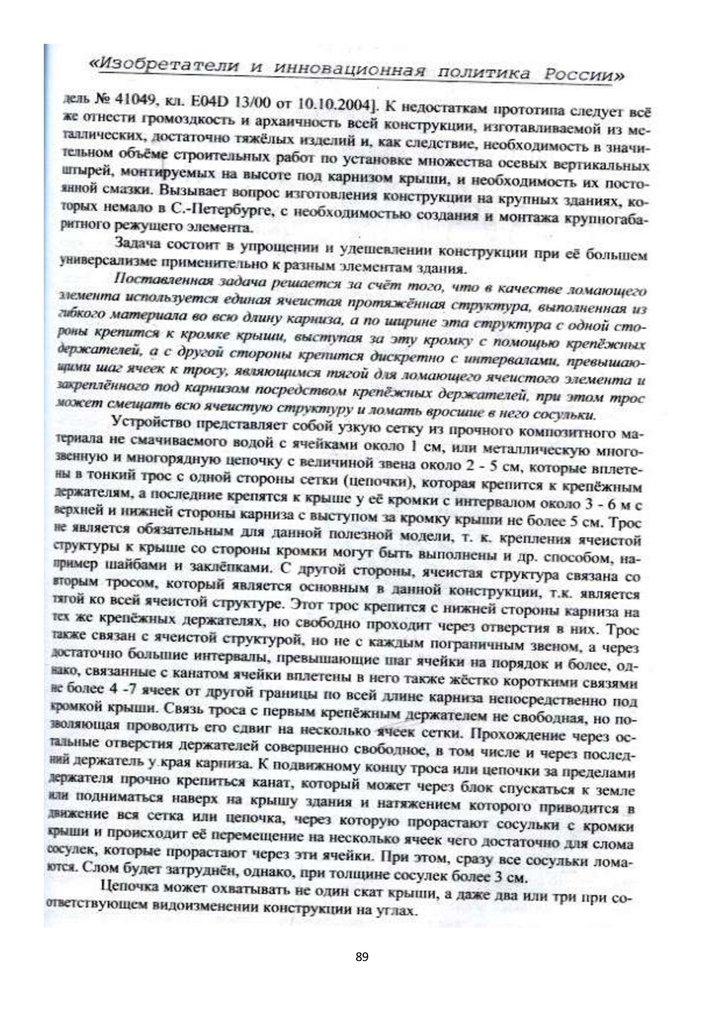

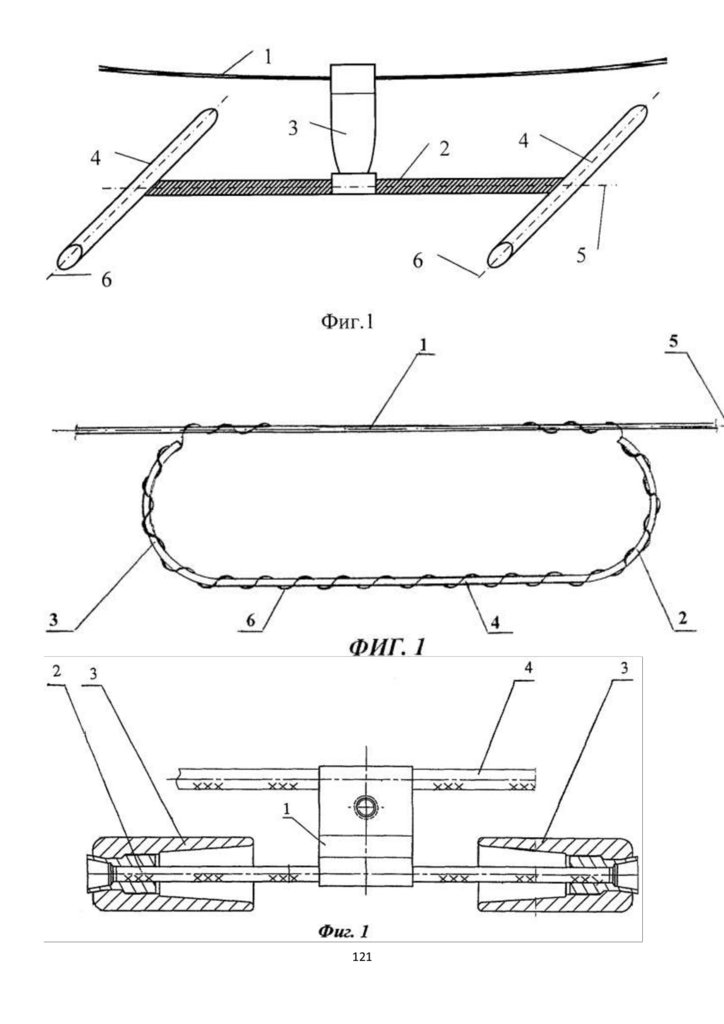

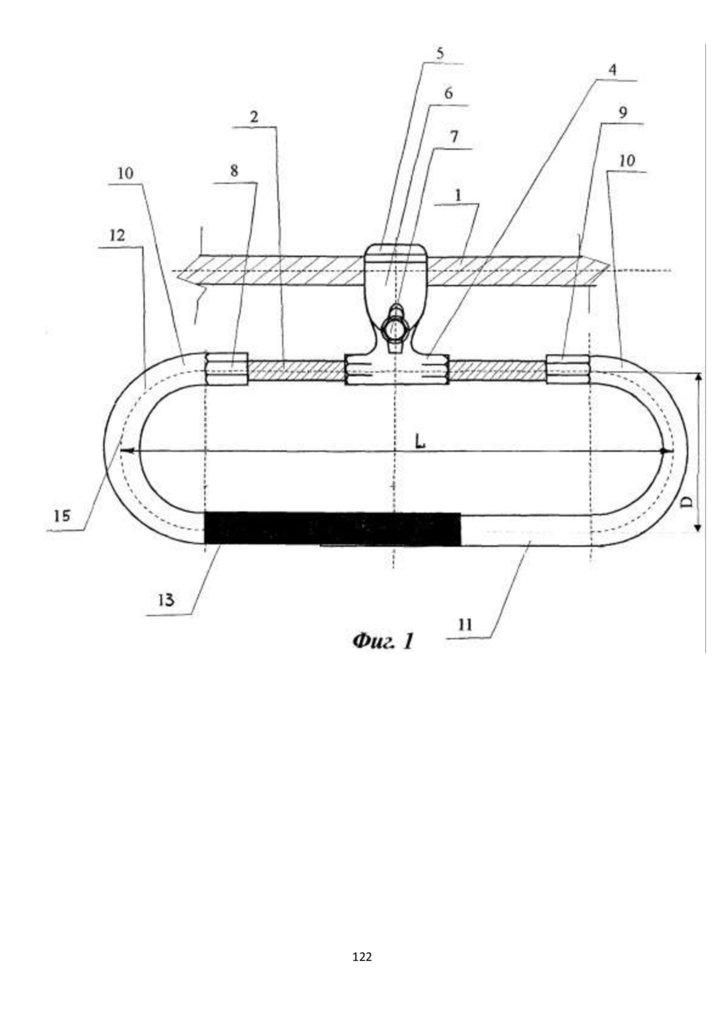

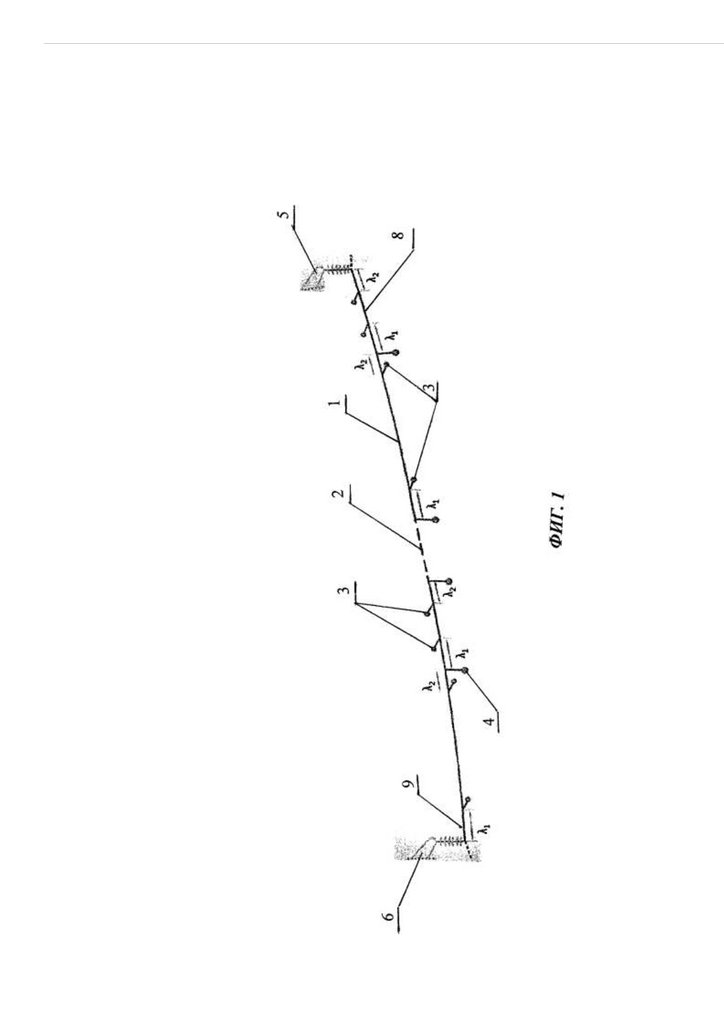

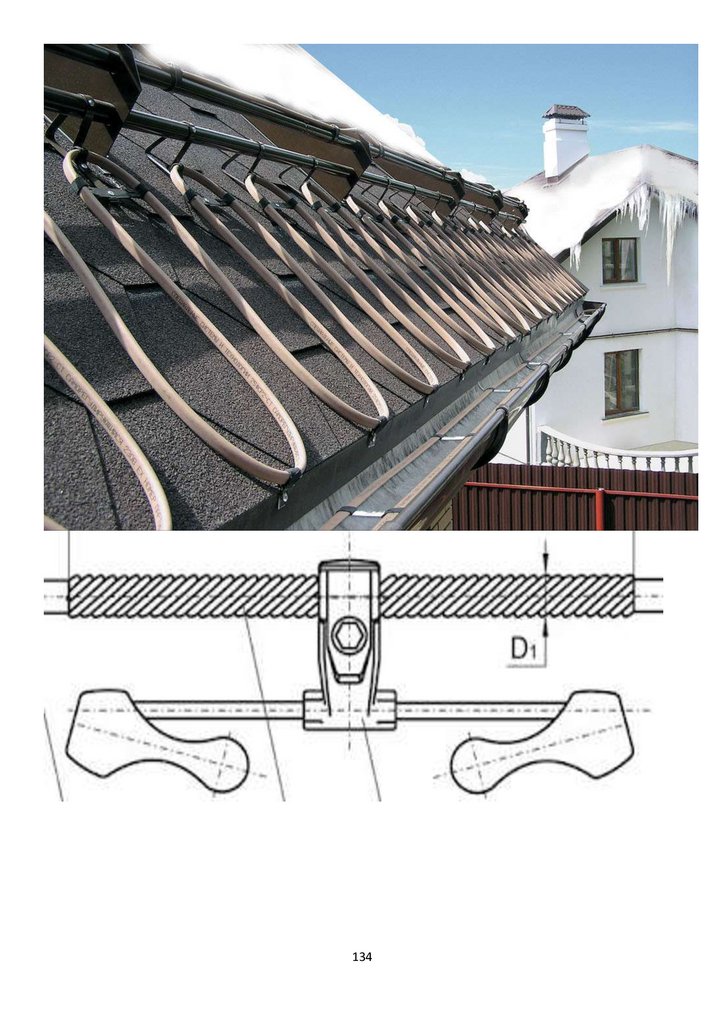

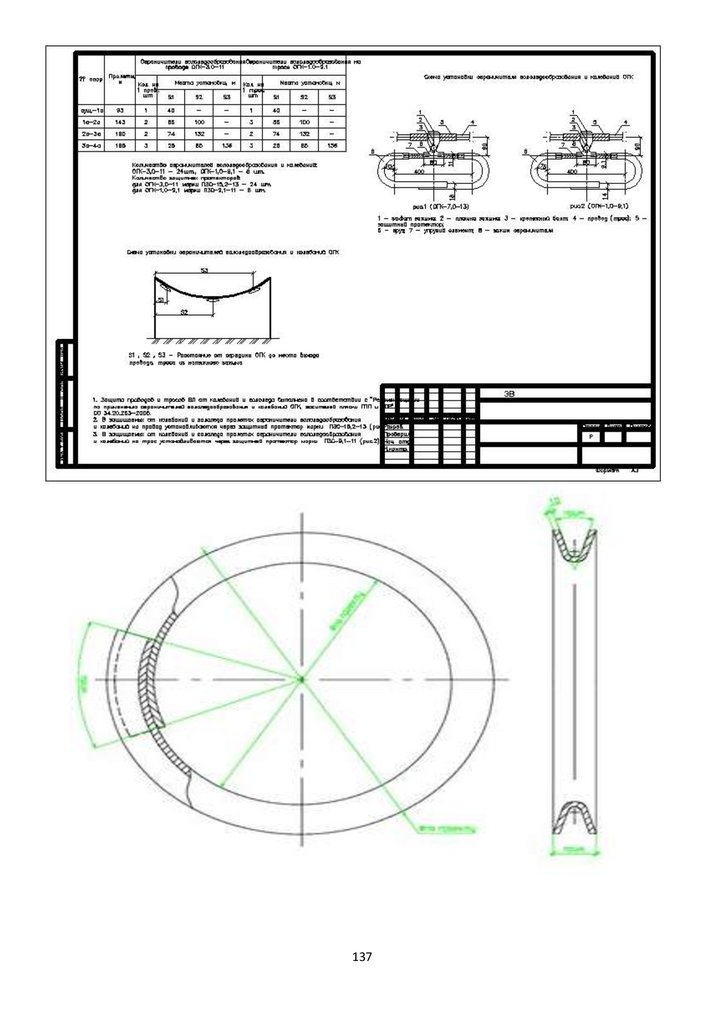

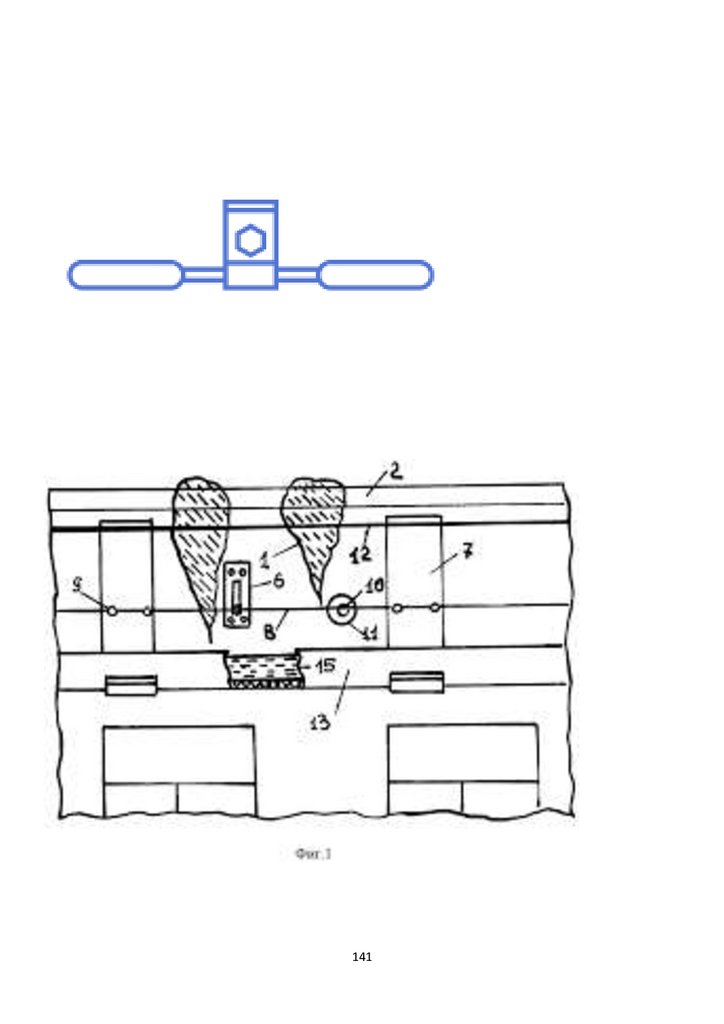

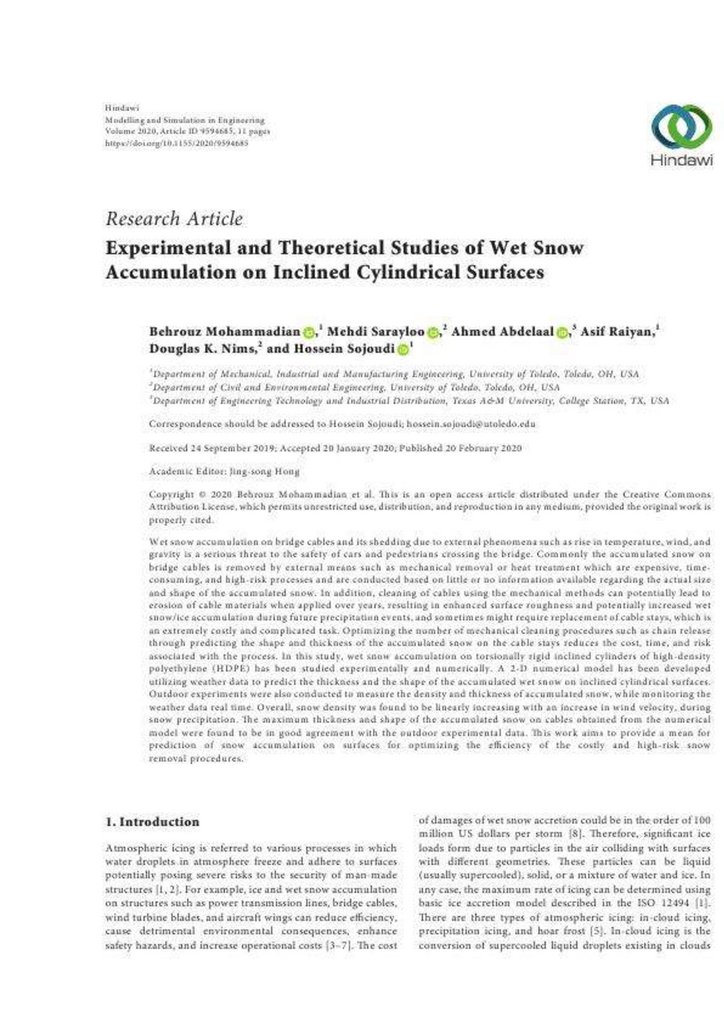

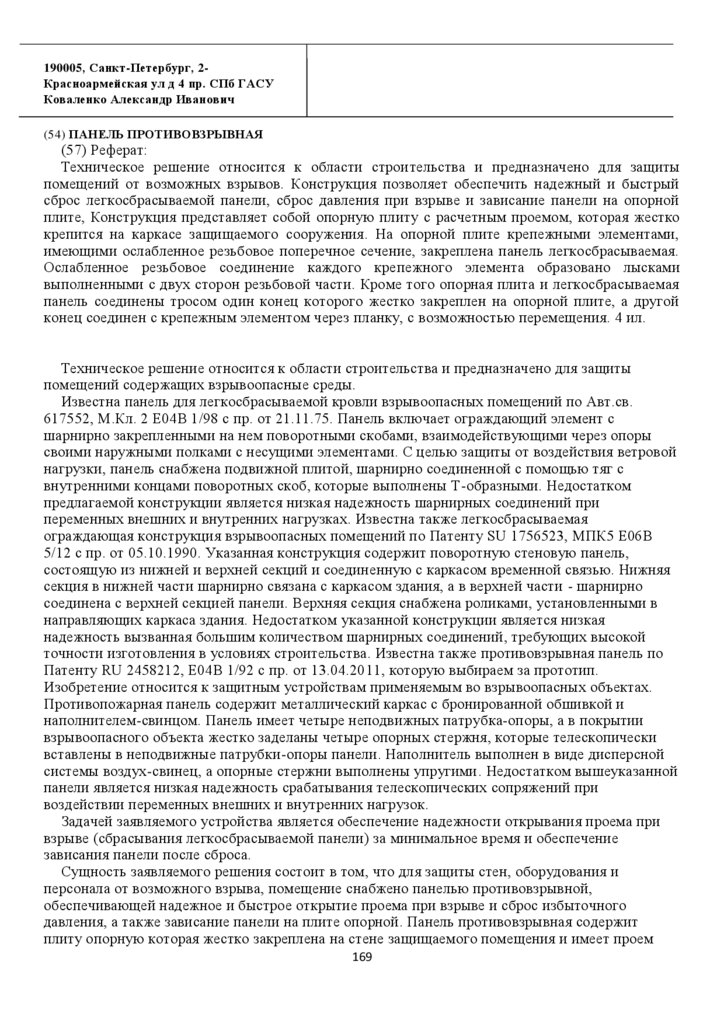

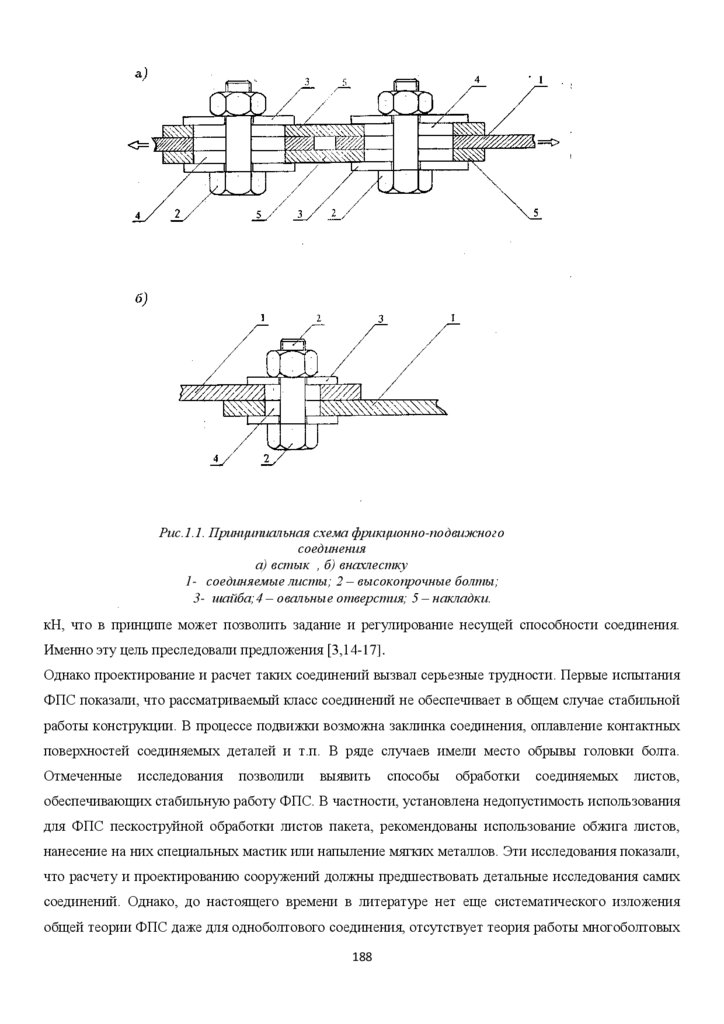

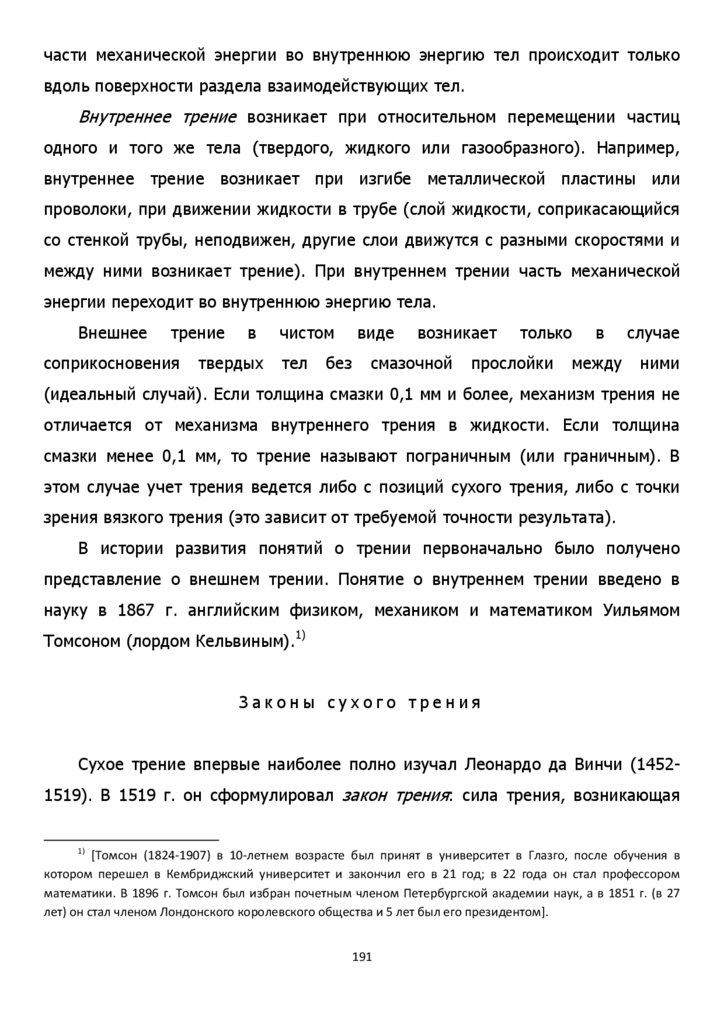

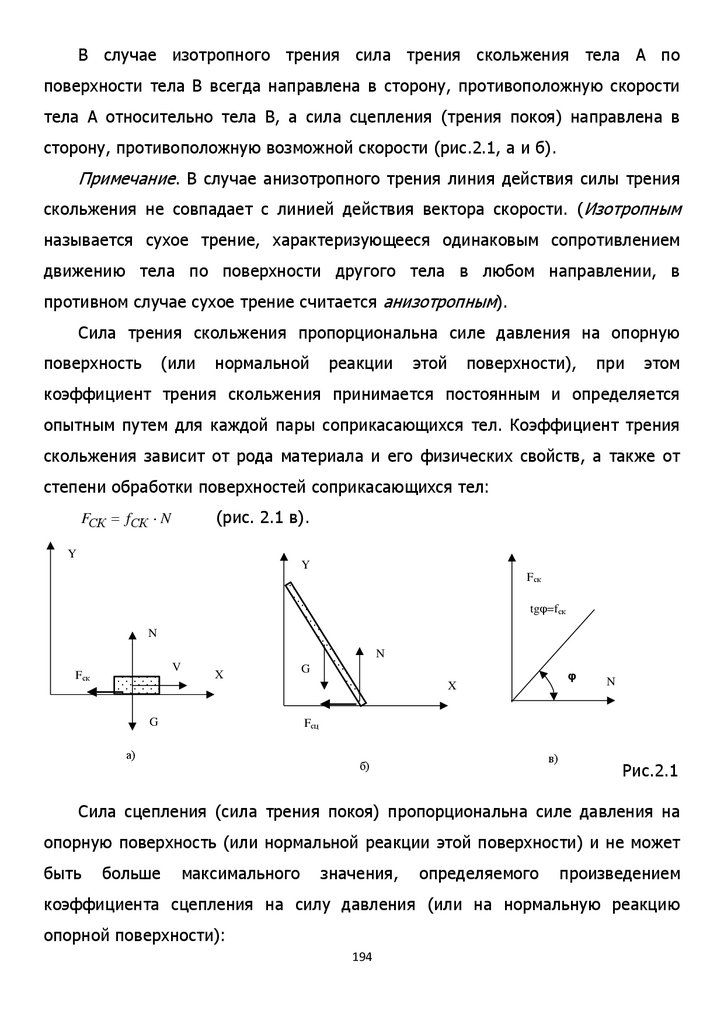

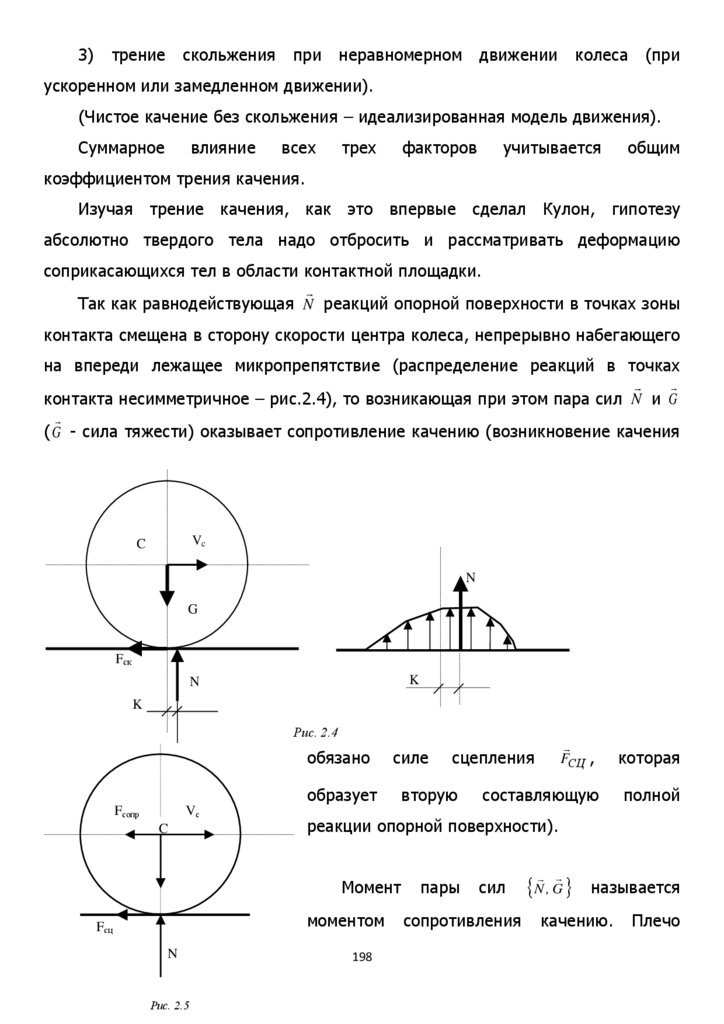

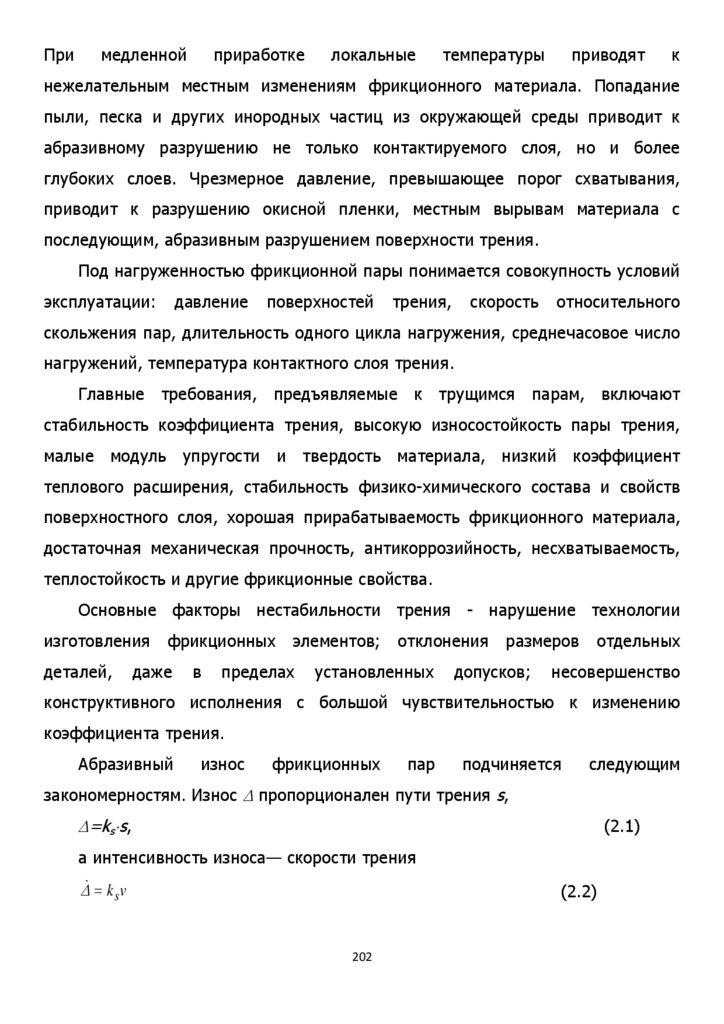

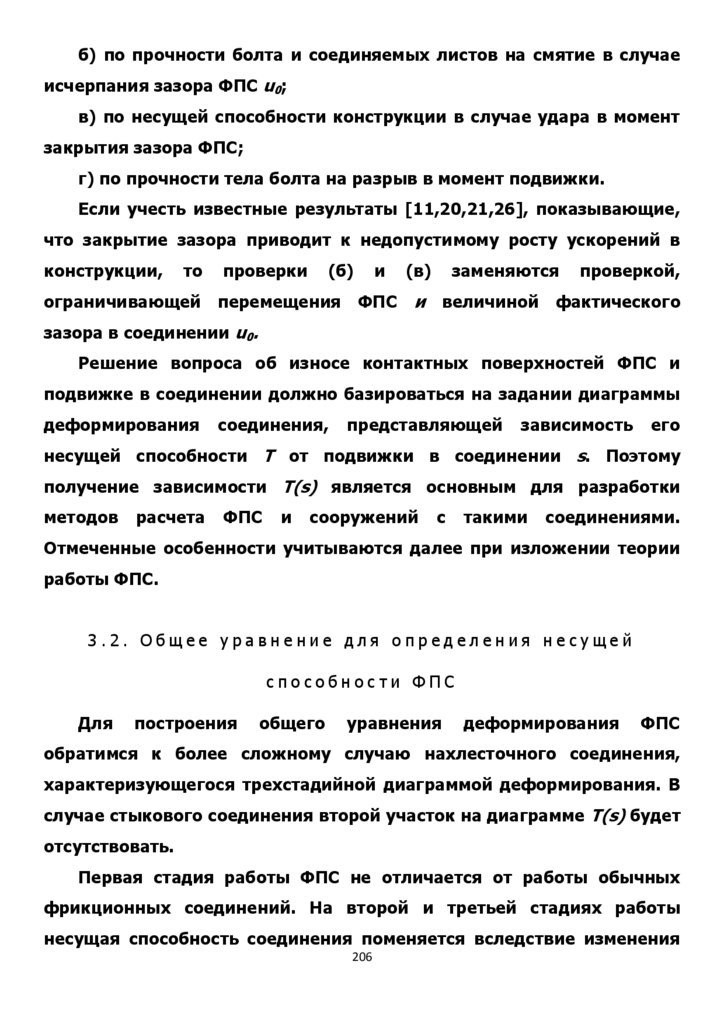

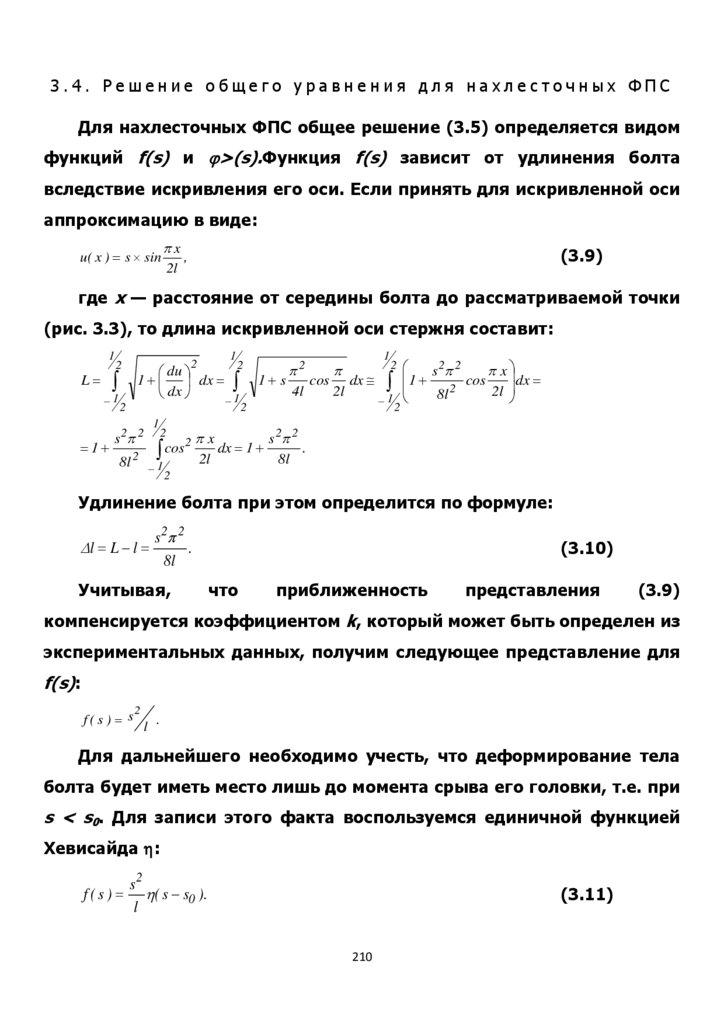

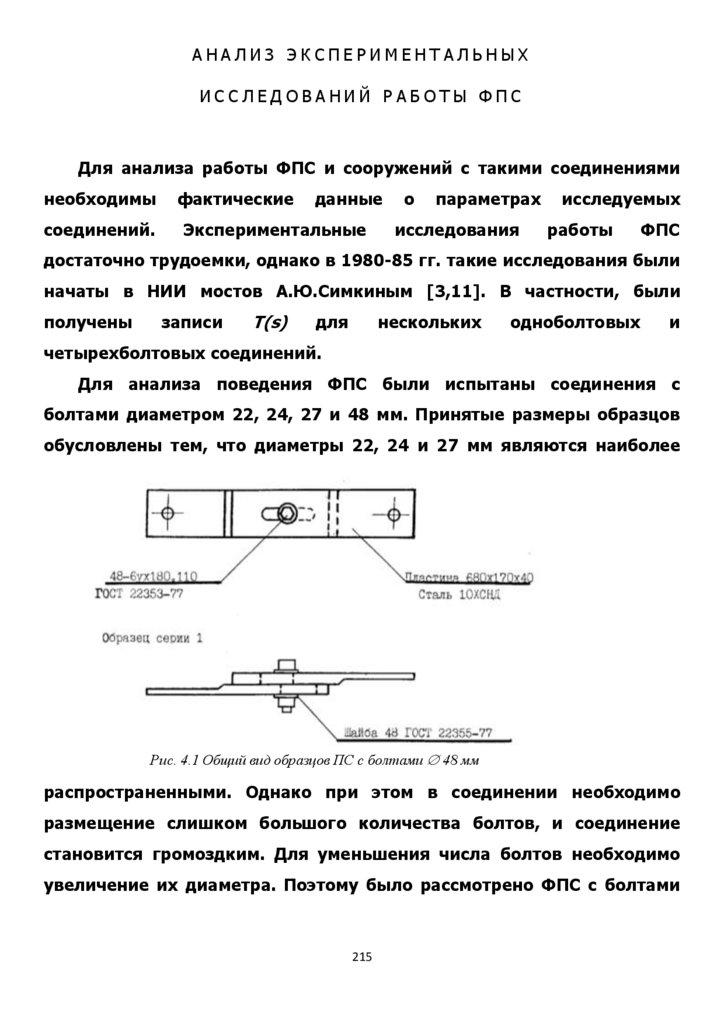

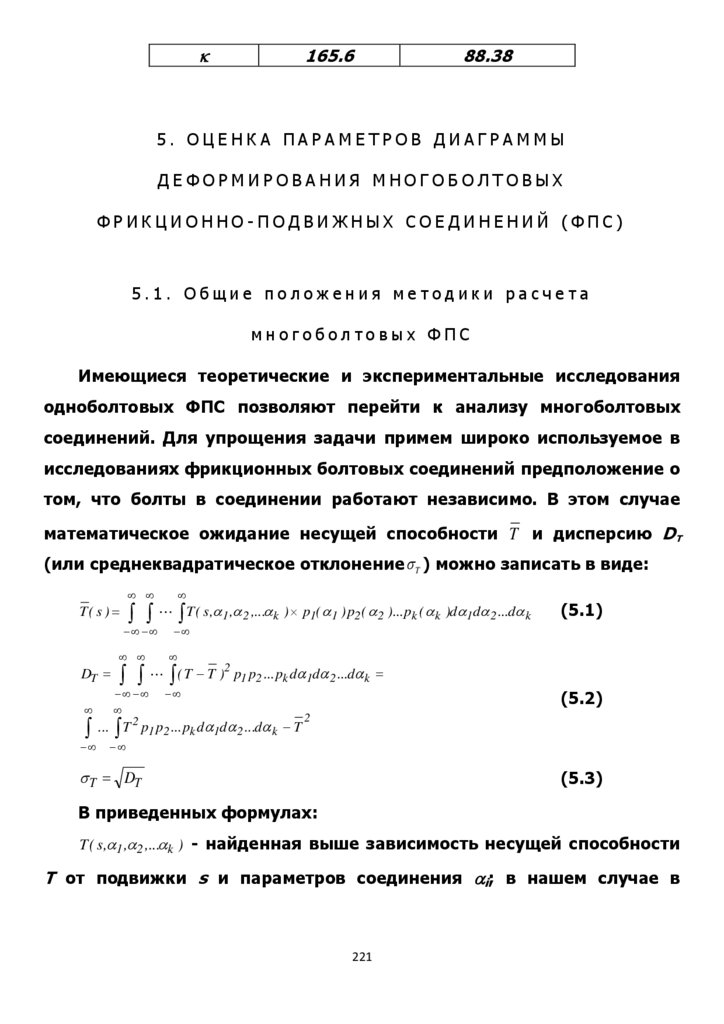

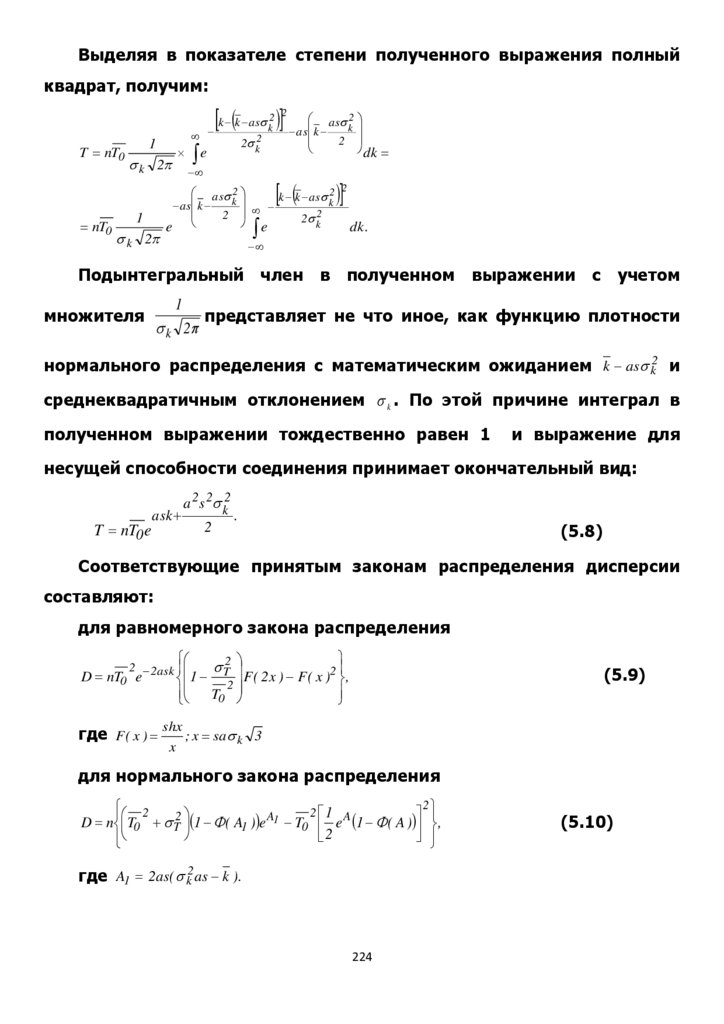

Рис. I. Схема устройства для удаления сосулек, с помощьюдемпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляски

или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

18

19.

Устройство иллюстрируется на примере здания с двухскат нойкрышей на фронтальных стенах, которого крепятся с двух

сторон здания краевые пластинчатые держатели на уровне

карнизов крыши с профильными протяженными отверстиями,

с помощью демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляски

или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

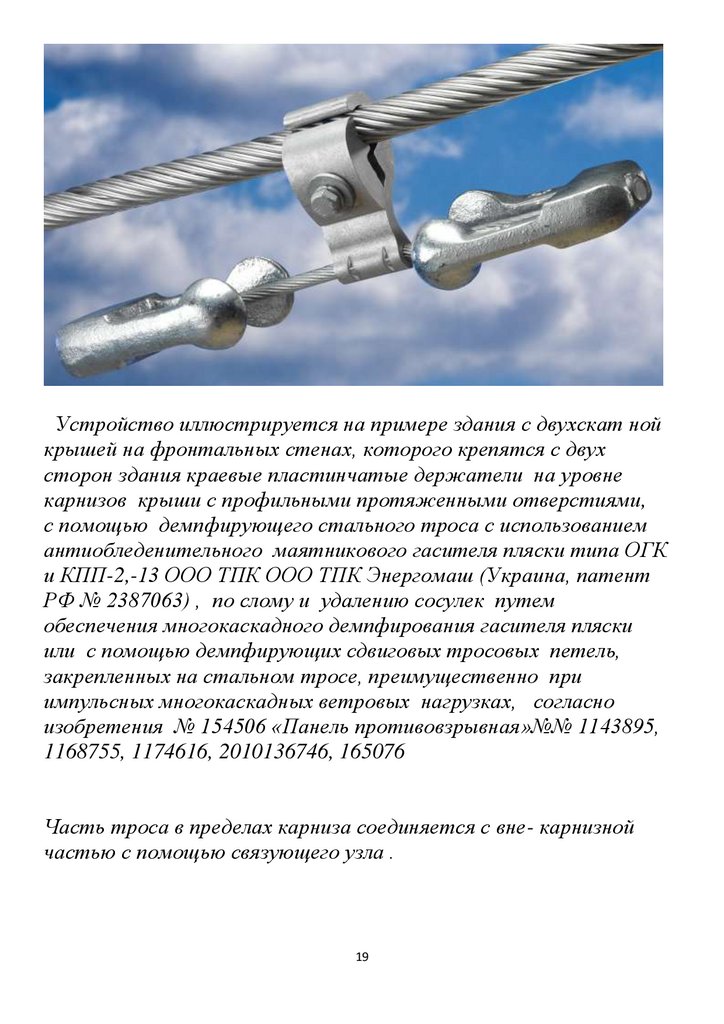

Часть троса в пределах карниза соединяется с вне- карнизной

частью с помощью связующего узла .

19

20.

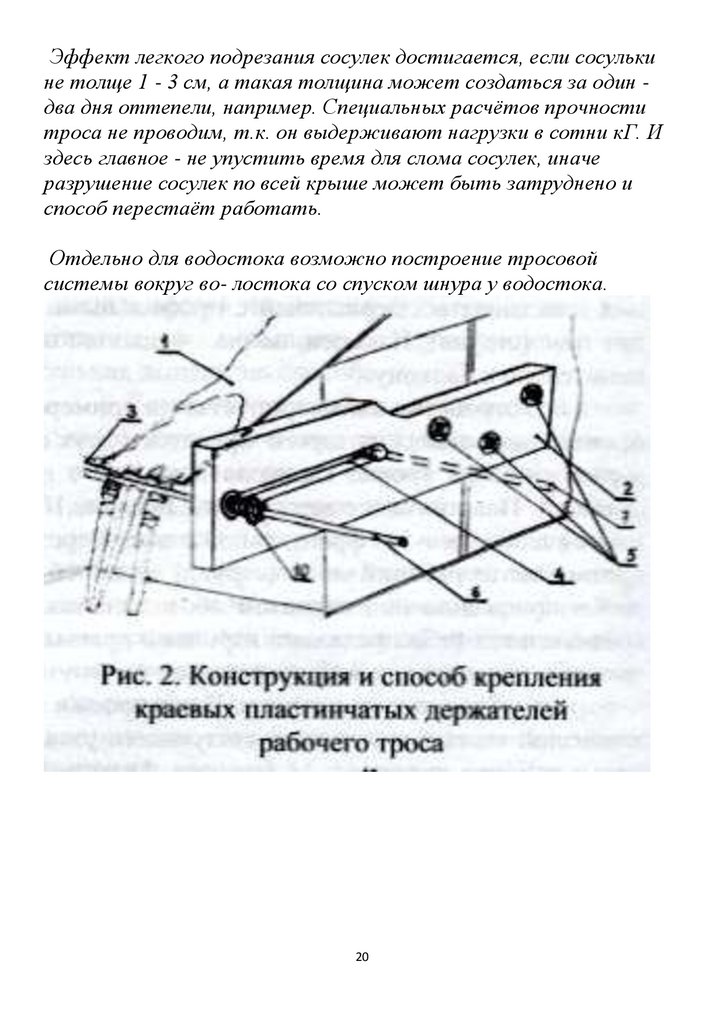

Эффект легкого подрезания сосулек достигается, если сосулькине толще 1 - 3 см, а такая толщина может создаться за один два дня оттепели, например. Специальных расчѐтов прочности

троса не проводим, т.к. он выдерживают нагрузки в сотни кГ. И

здесь главное - не упустить время для слома сосулек, иначе

разрушение сосулек по всей крыше может быть затруднено и

способ перестаѐт работать.

Отдельно для водостока возможно построение тросовой

системы вокруг во- лостока со спуском шнура у водостока.

20

21.

2122.

2223.

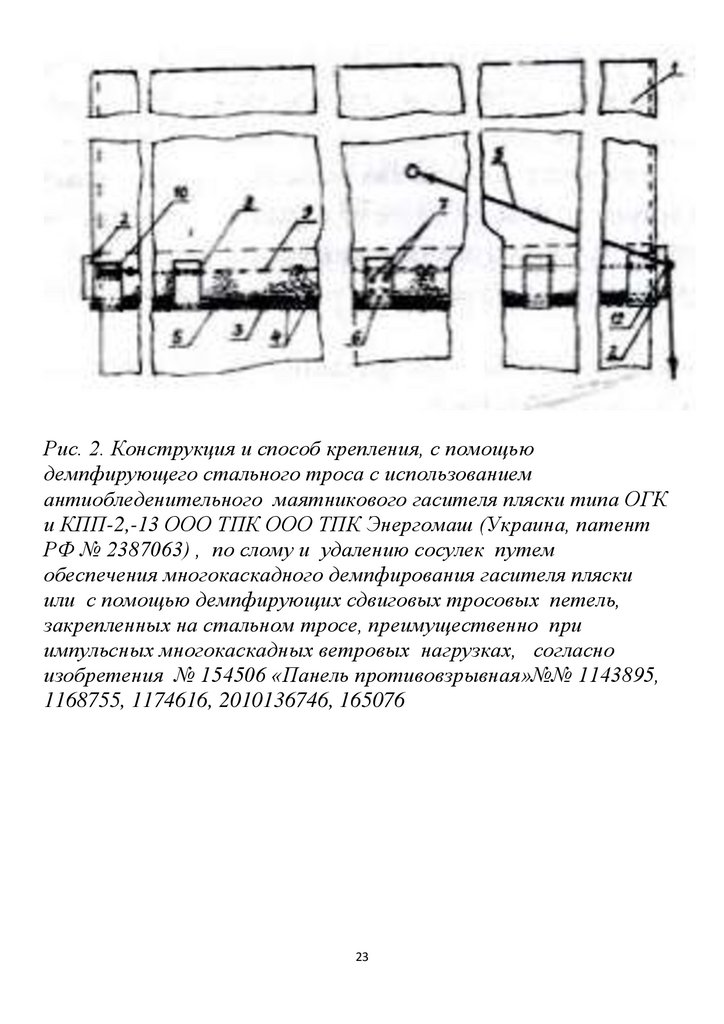

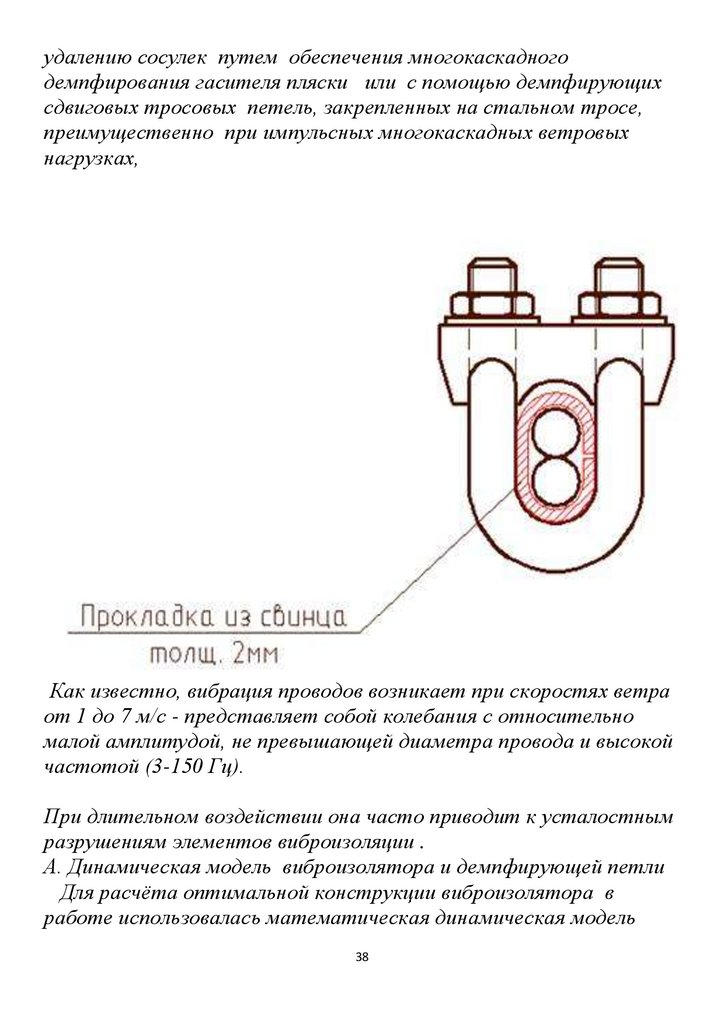

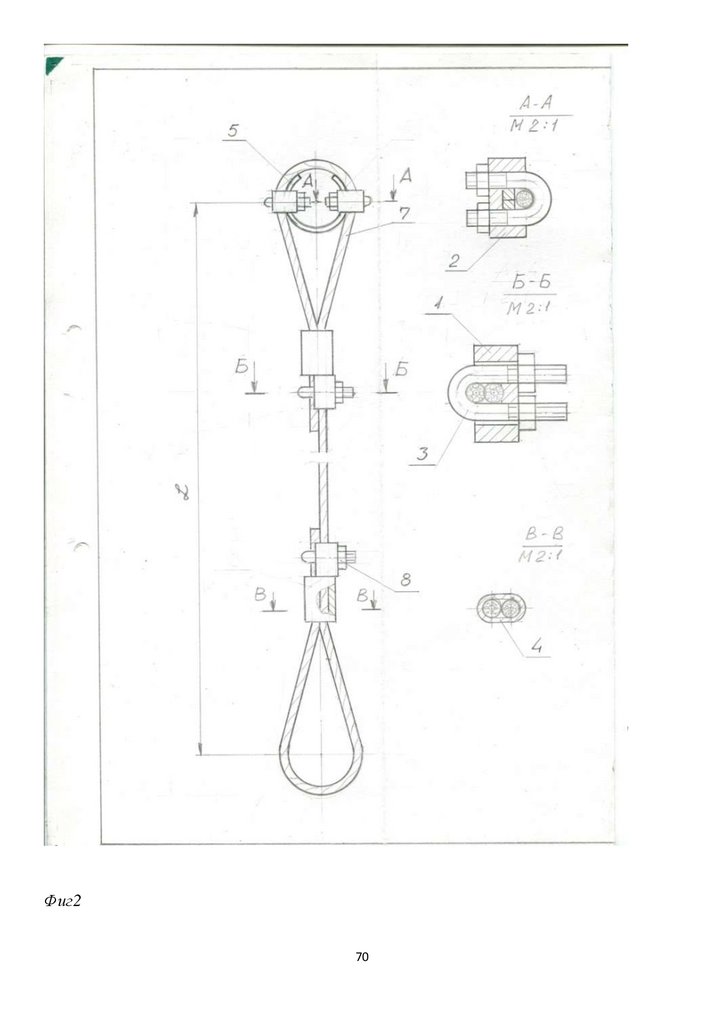

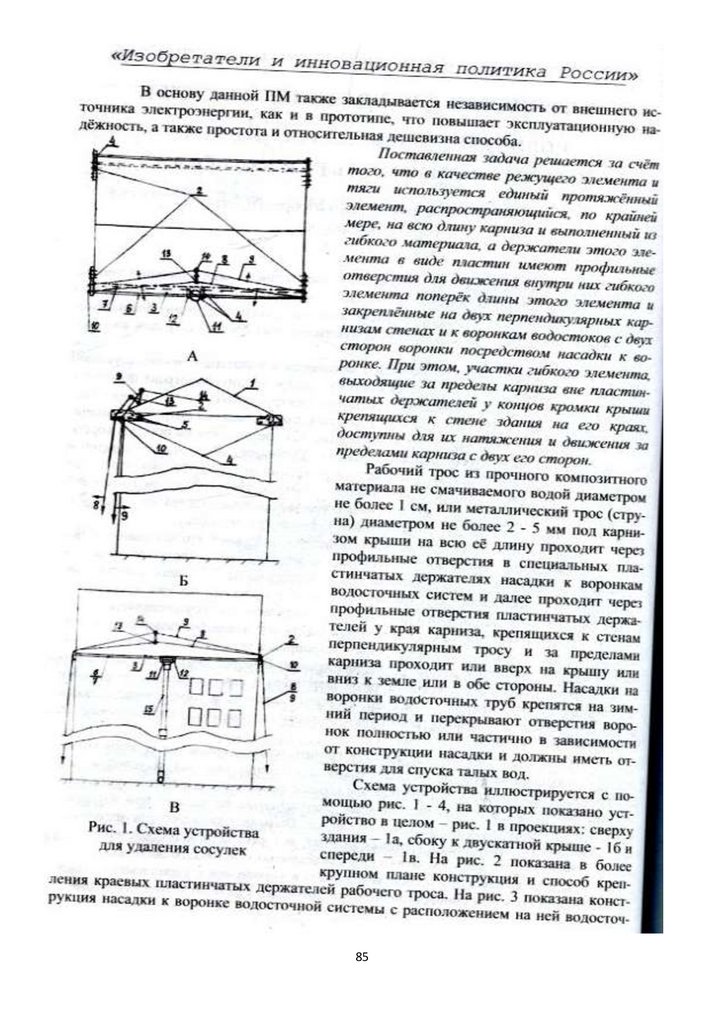

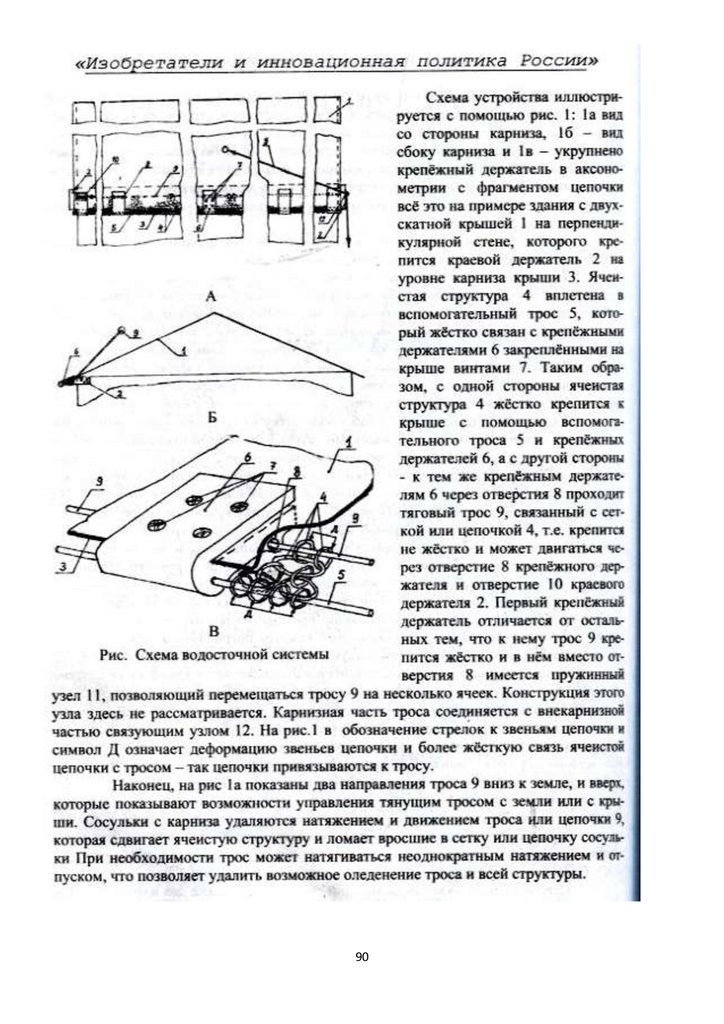

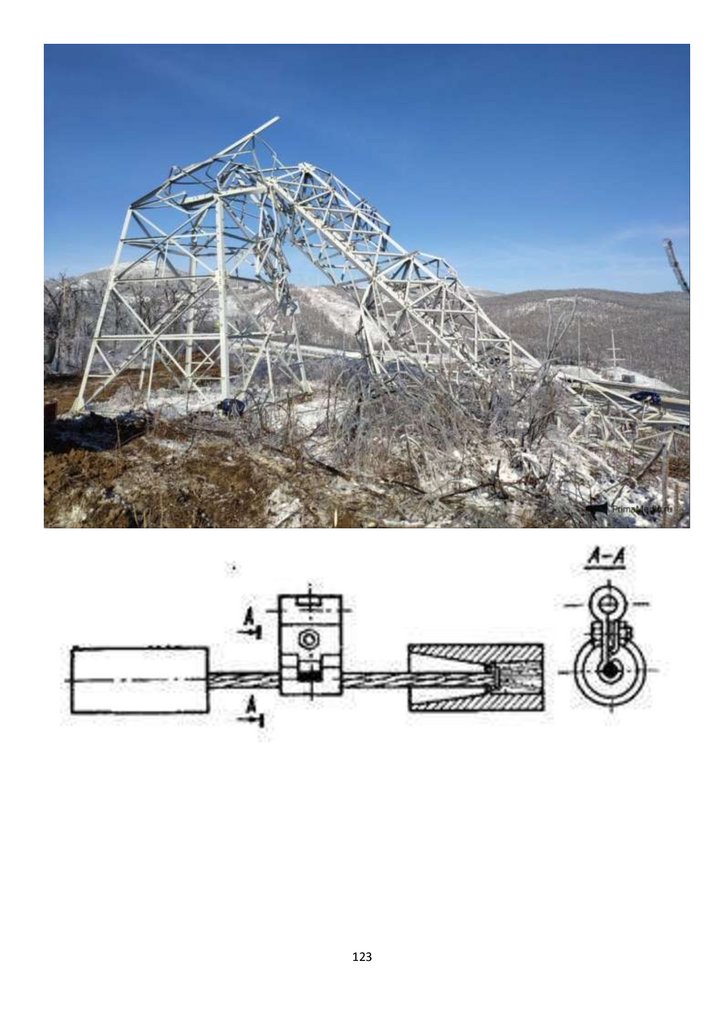

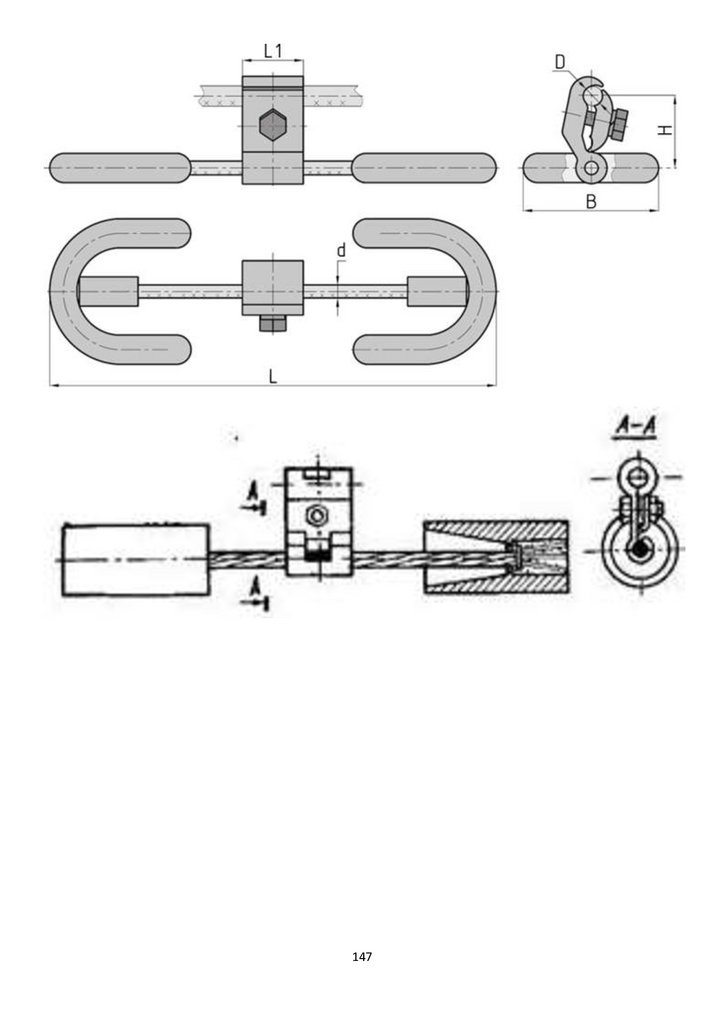

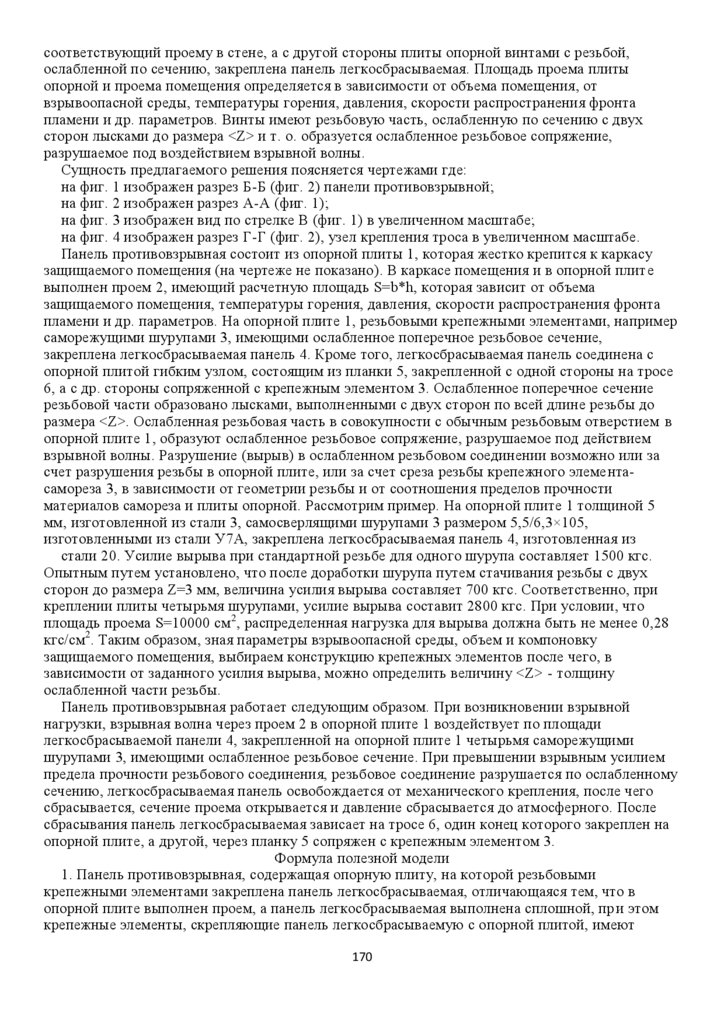

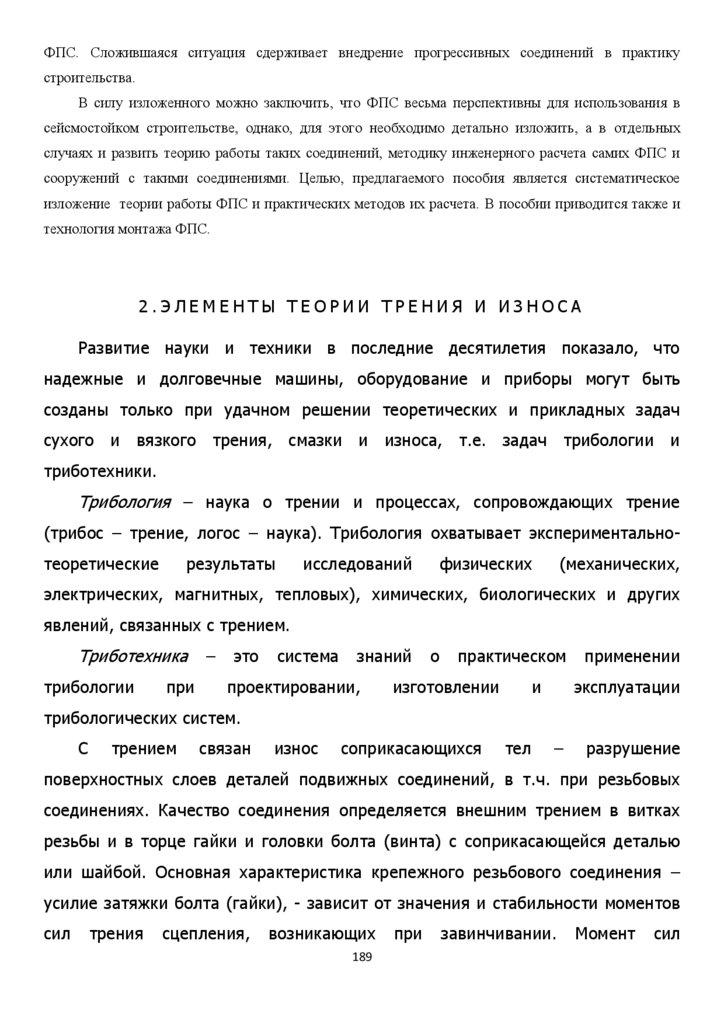

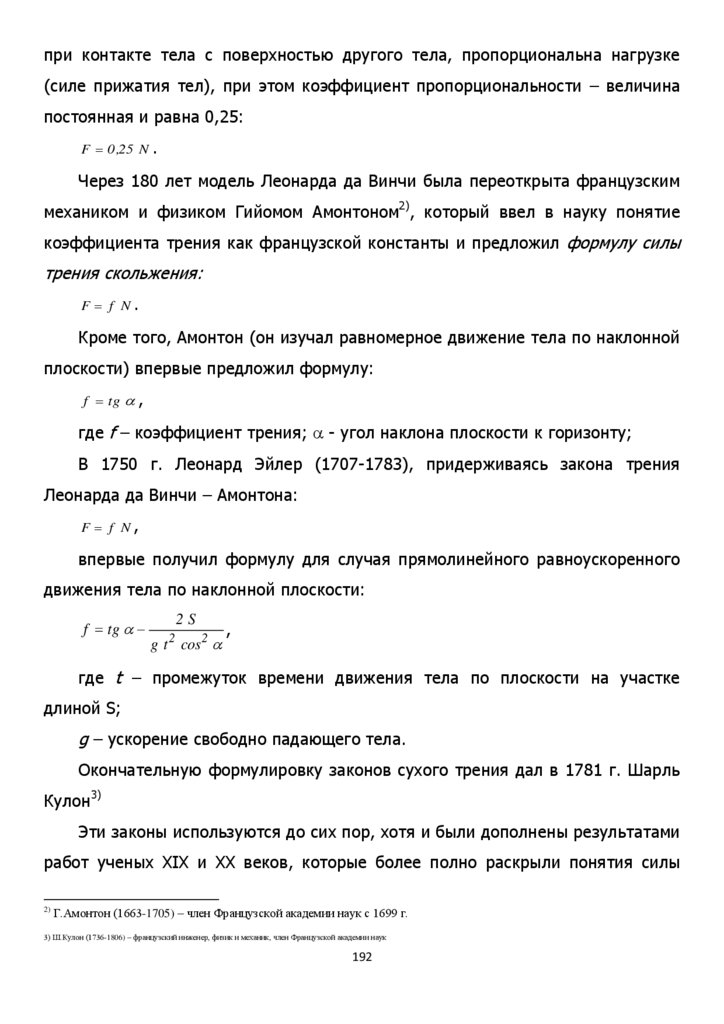

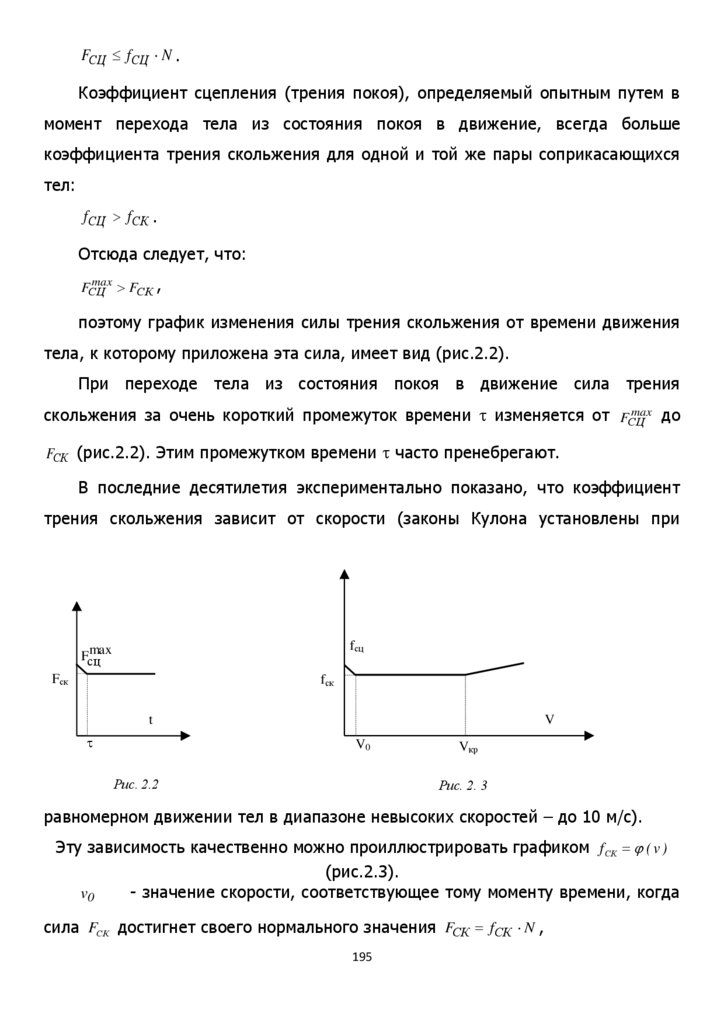

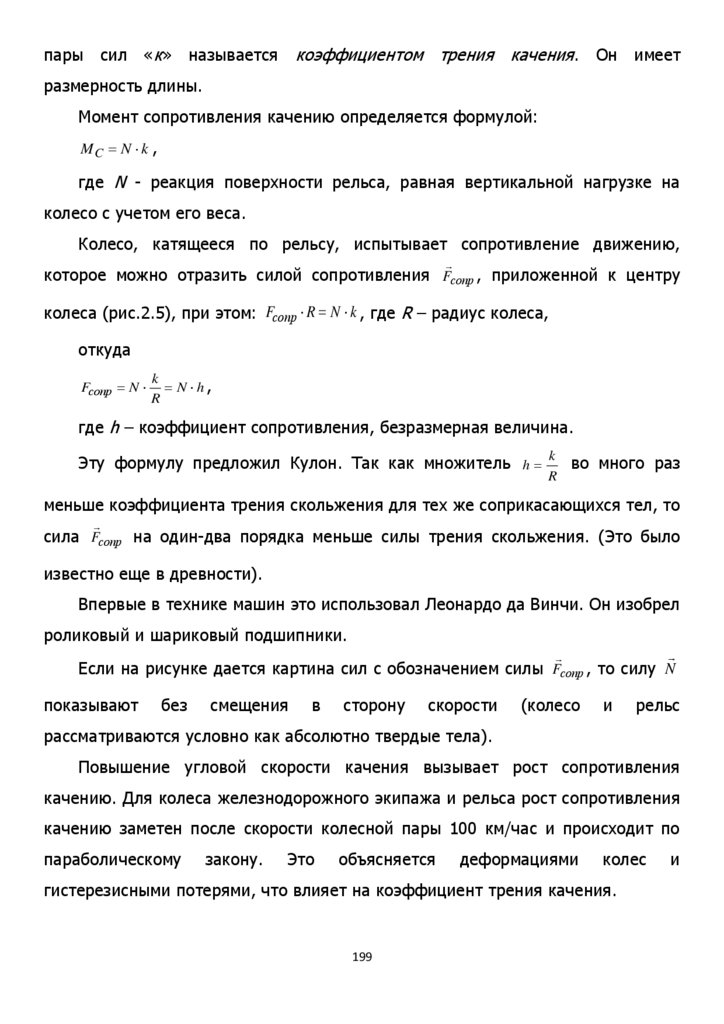

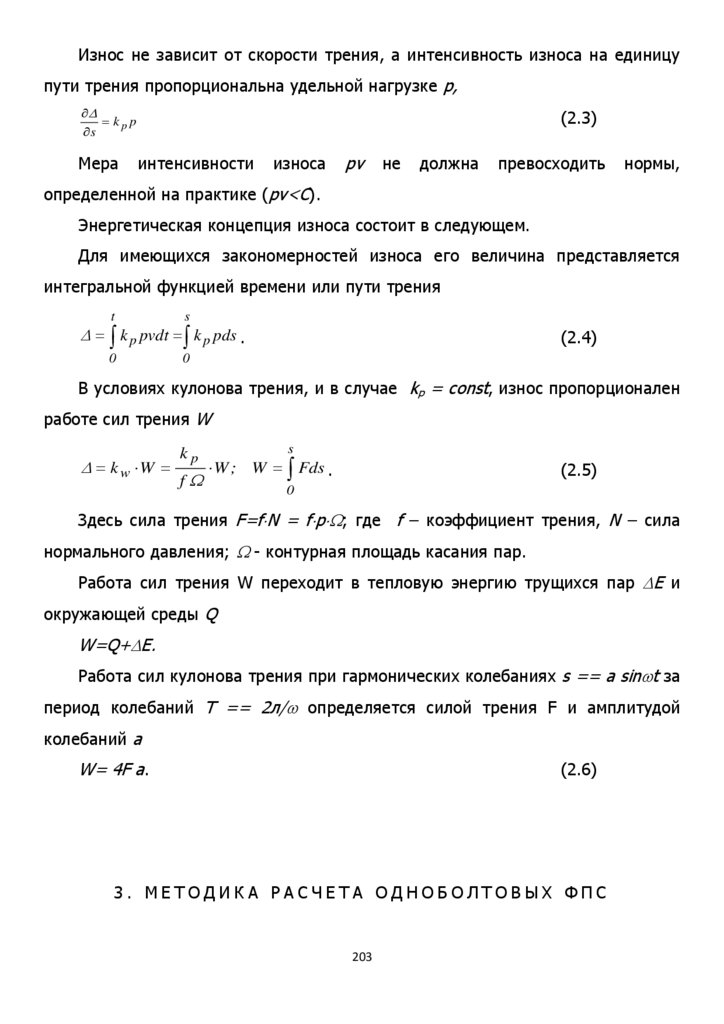

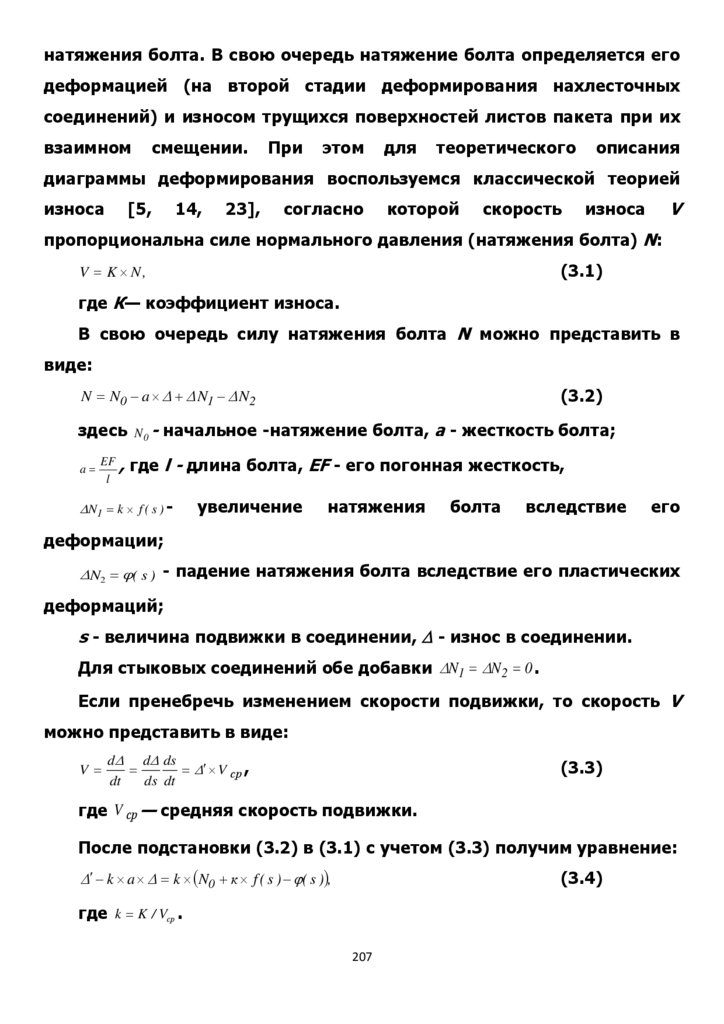

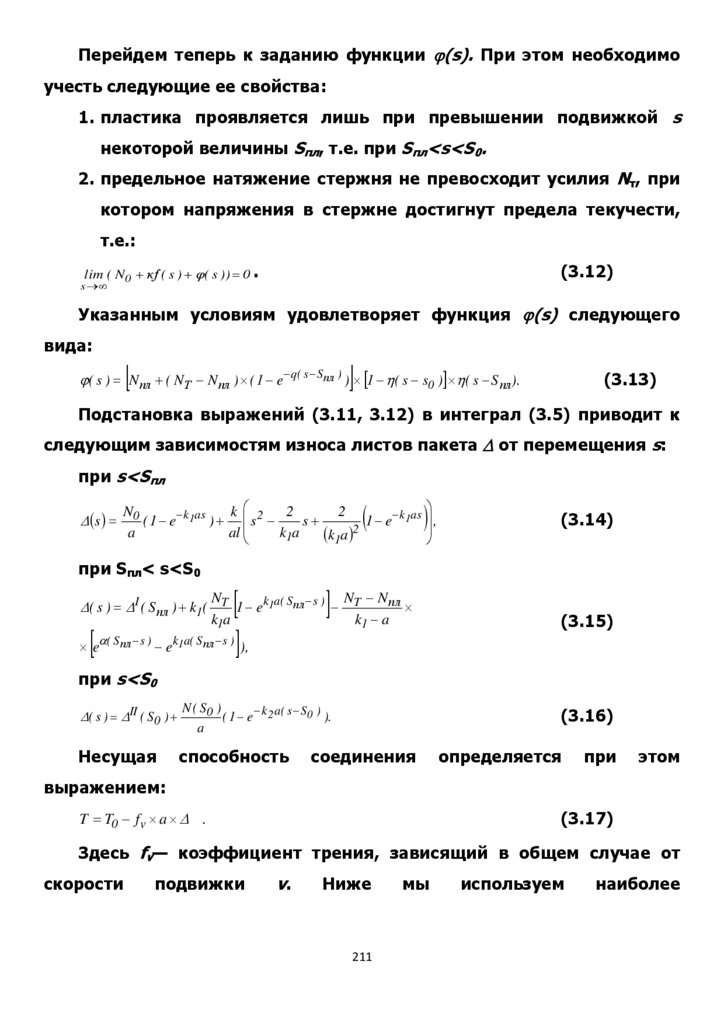

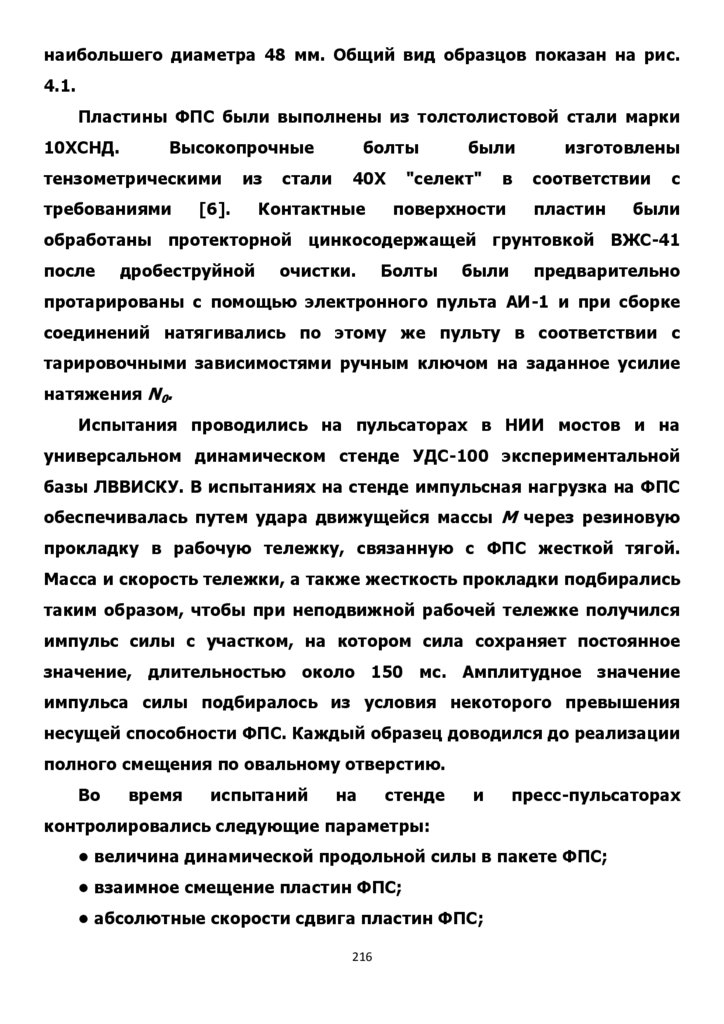

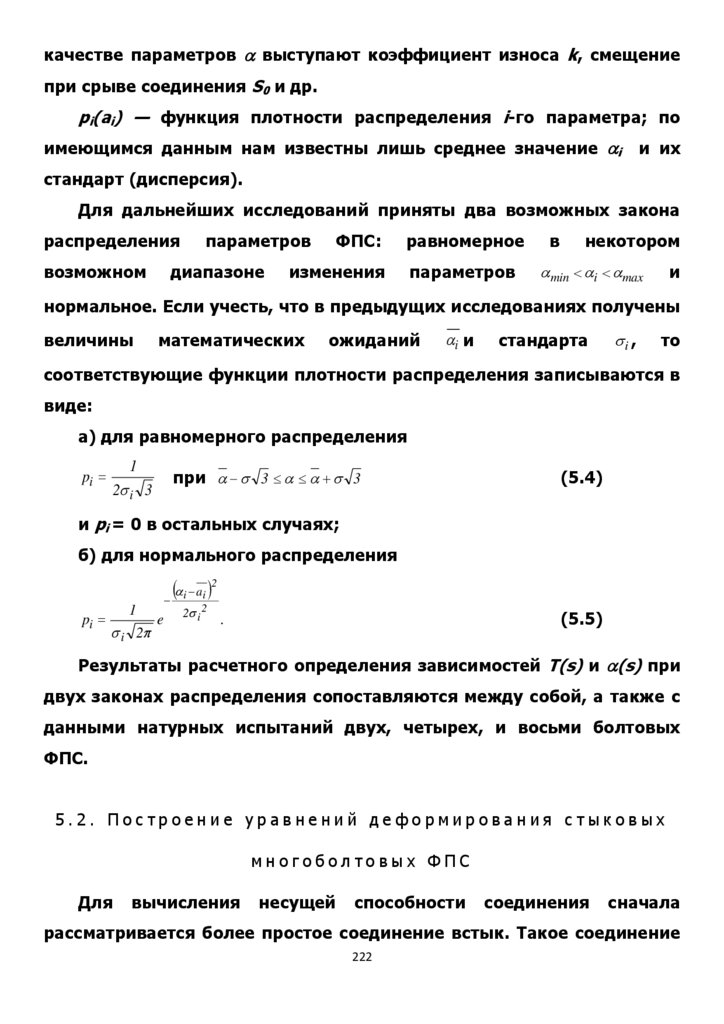

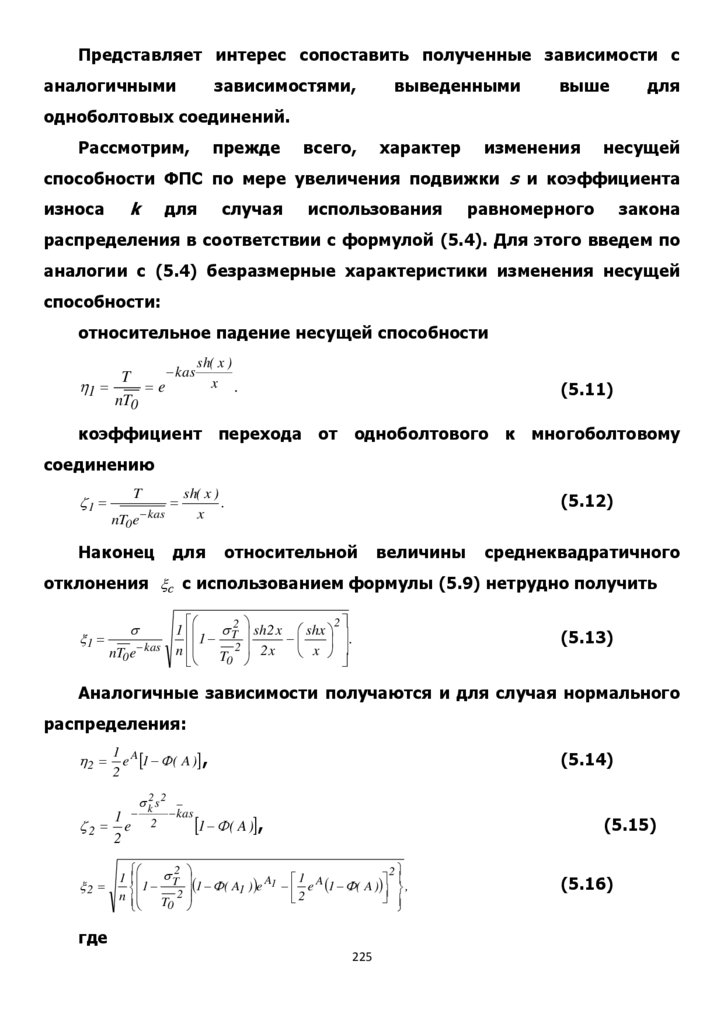

Рис. 2. Конструкция и способ крепления, с помощьюдемпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляски

или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

23

24.

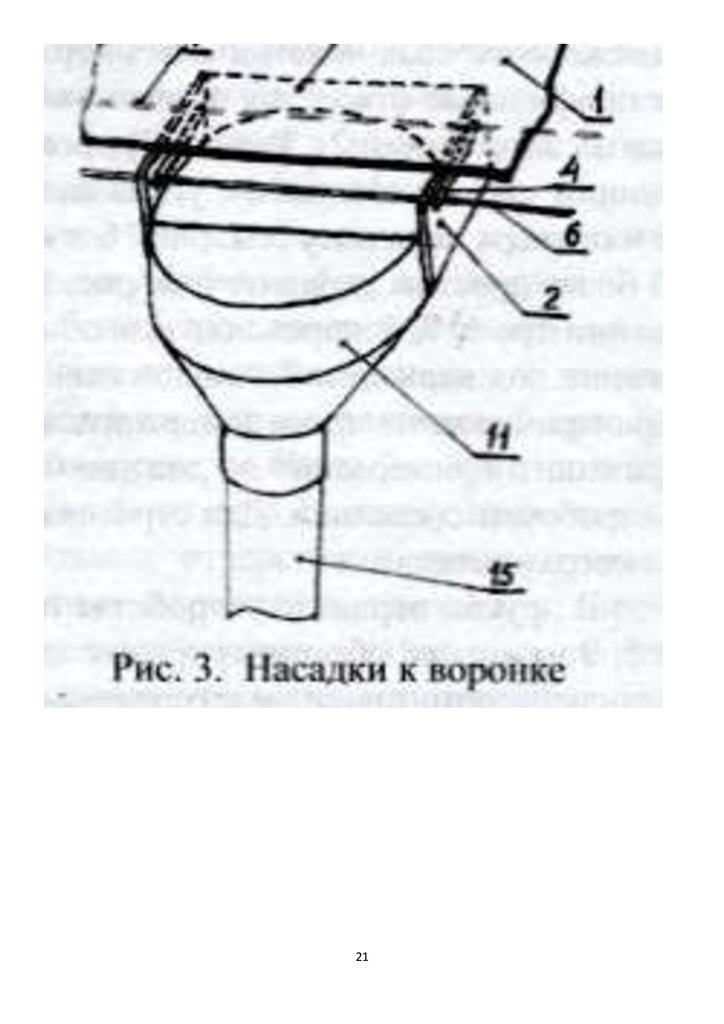

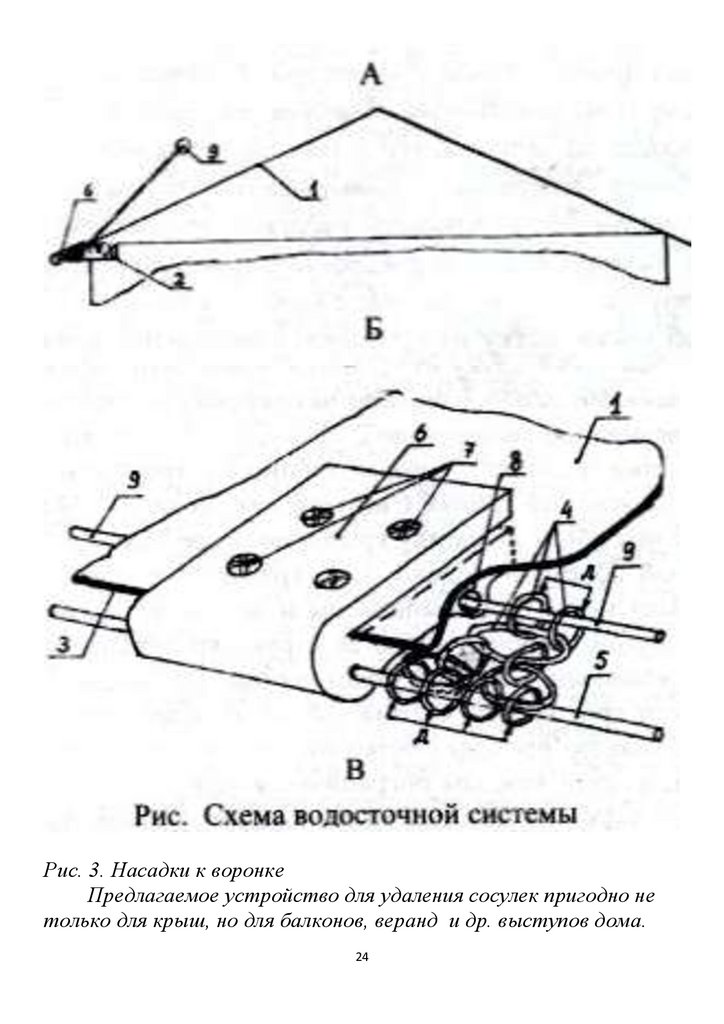

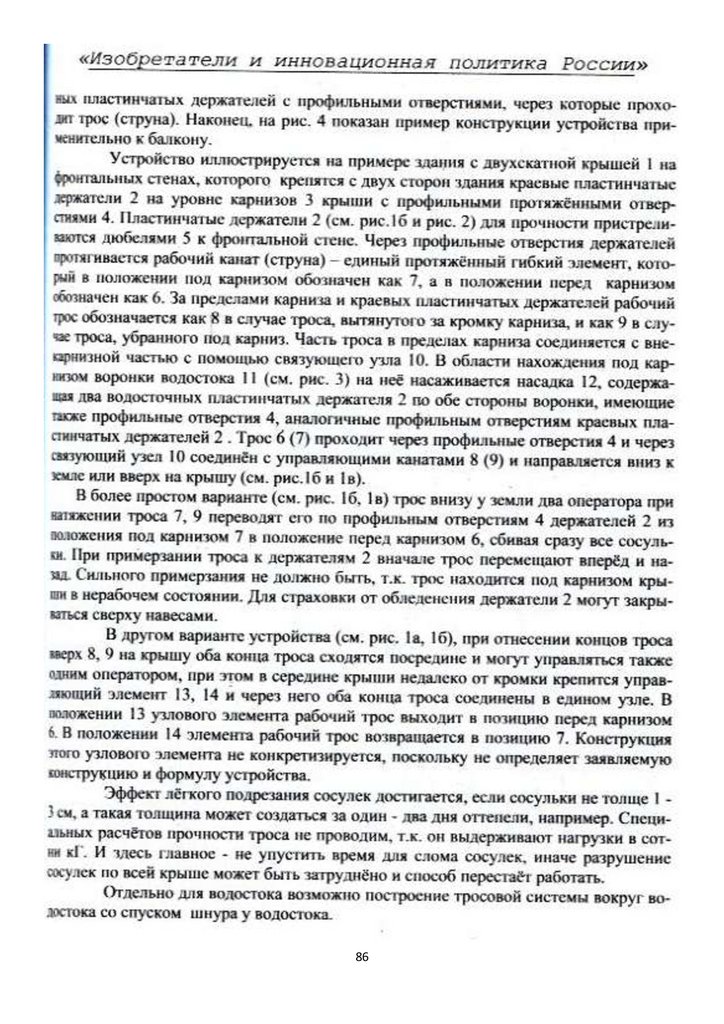

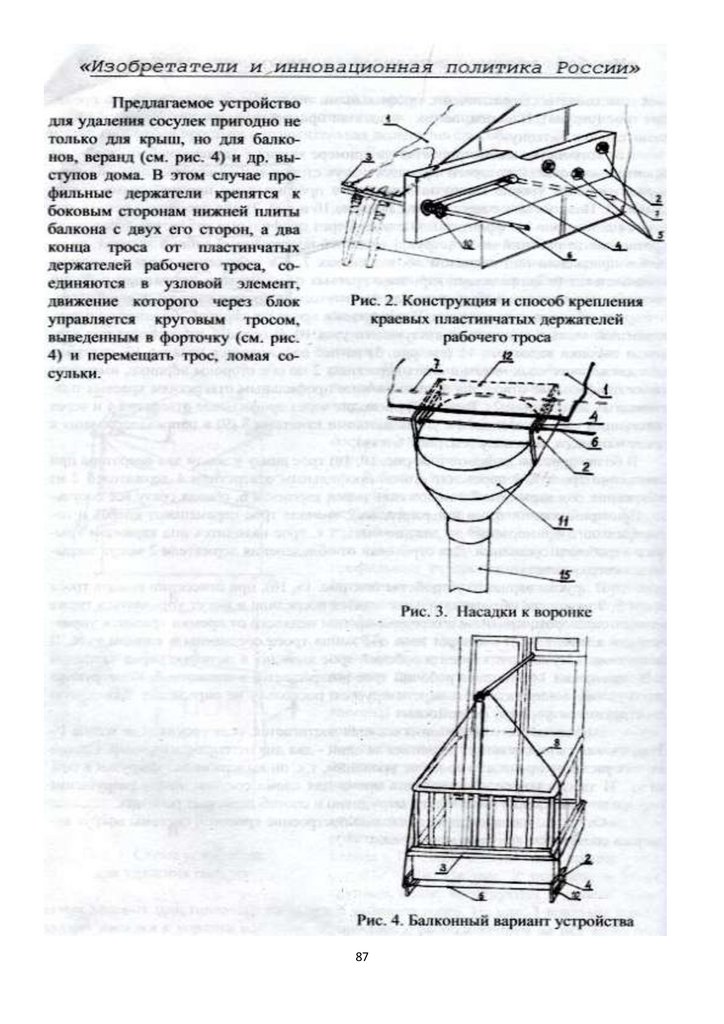

Рис. 3. Насадки к воронкеПредлагаемое устройство для удаления сосулек пригодно не

только для крыш, но для балконов, веранд и др. выступов дома.

24

25.

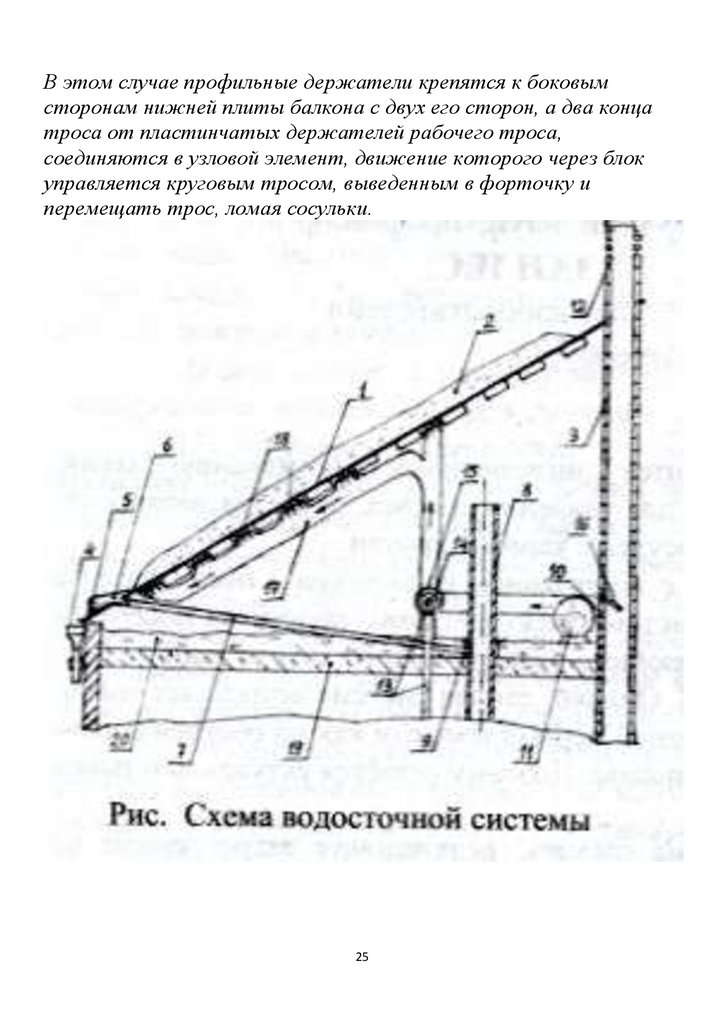

В этом случае профильные держатели крепятся к боковымсторонам нижней плиты балкона с двух его сторон, а два конца

троса от пластинчатых держателей рабочего троса,

соединяются в узловой элемент, движение которого через блок

управляется круговым тросом, выведенным в форточку и

перемещать трос, ломая сосульки.

25

26.

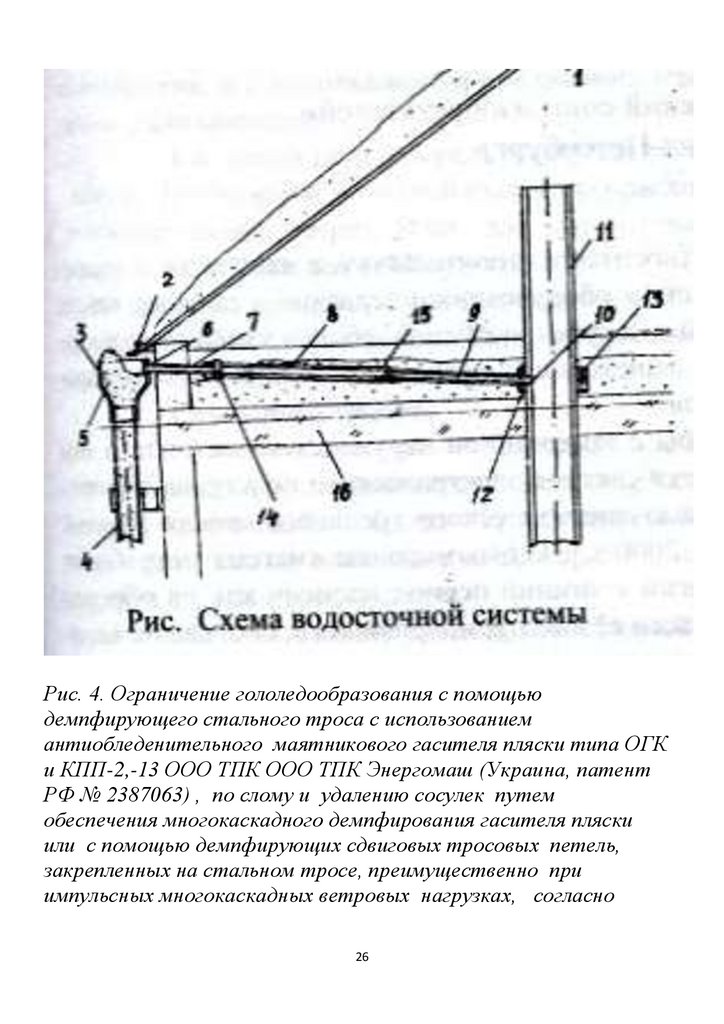

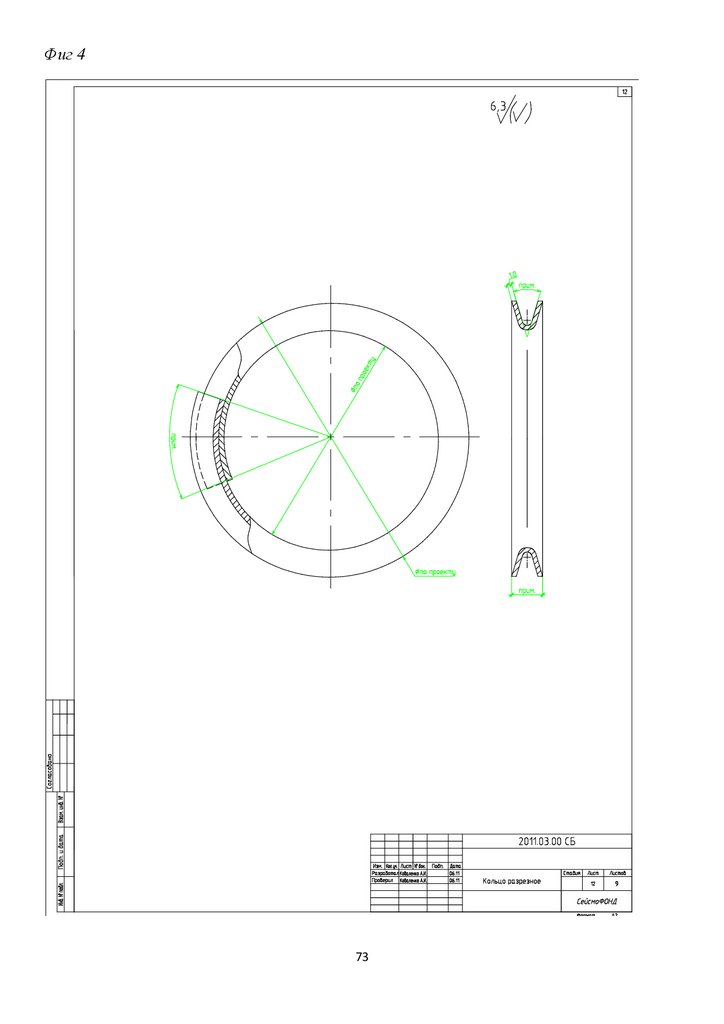

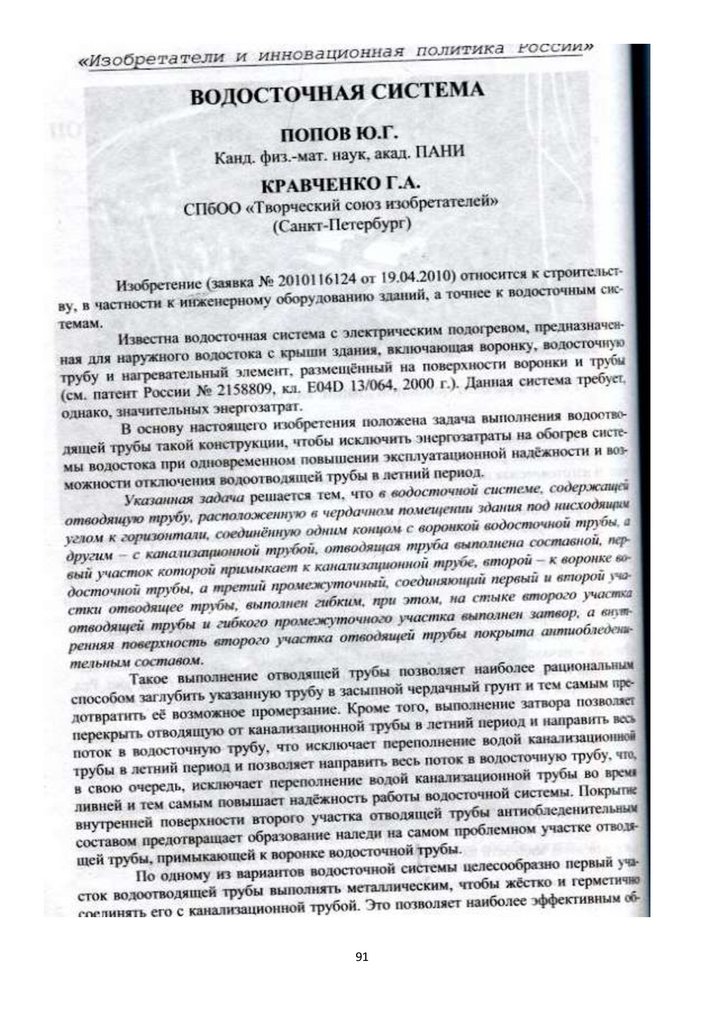

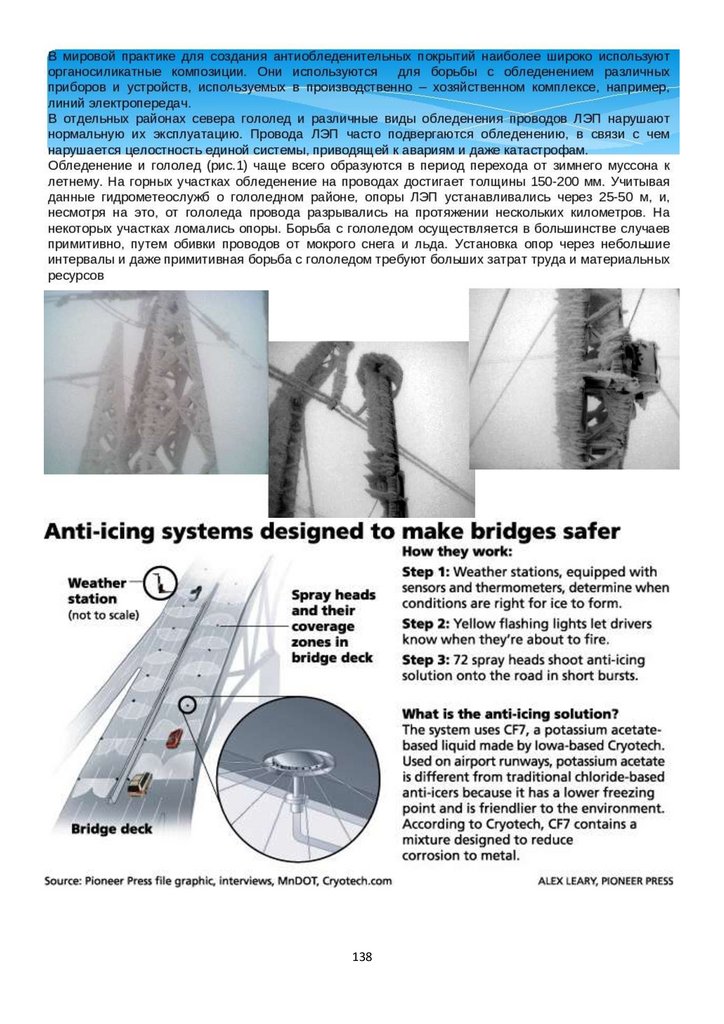

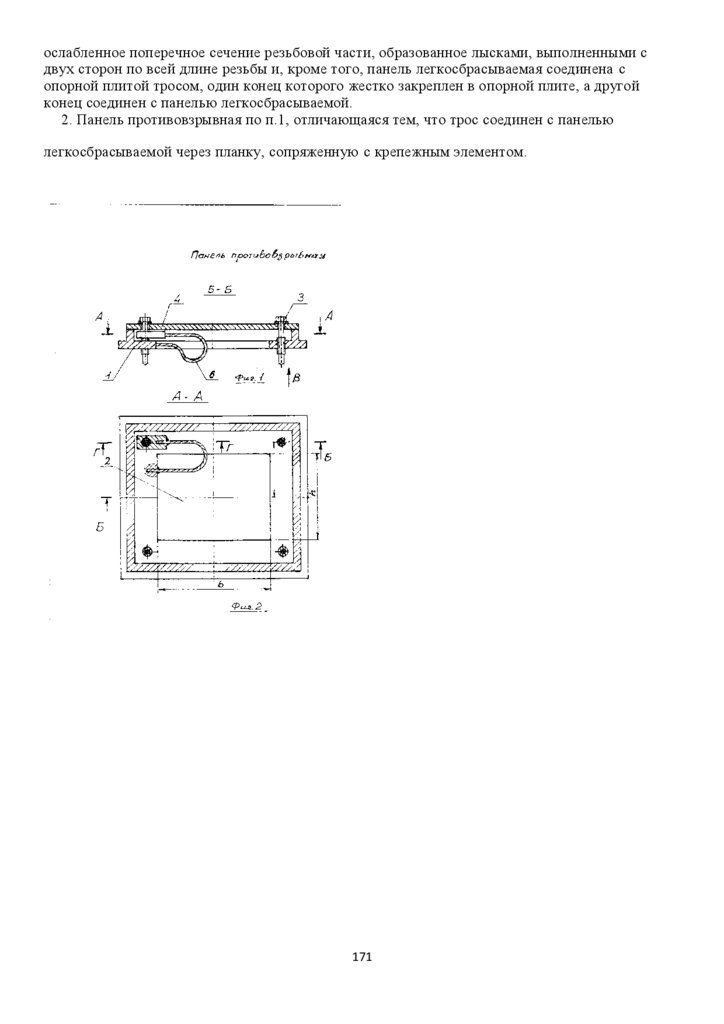

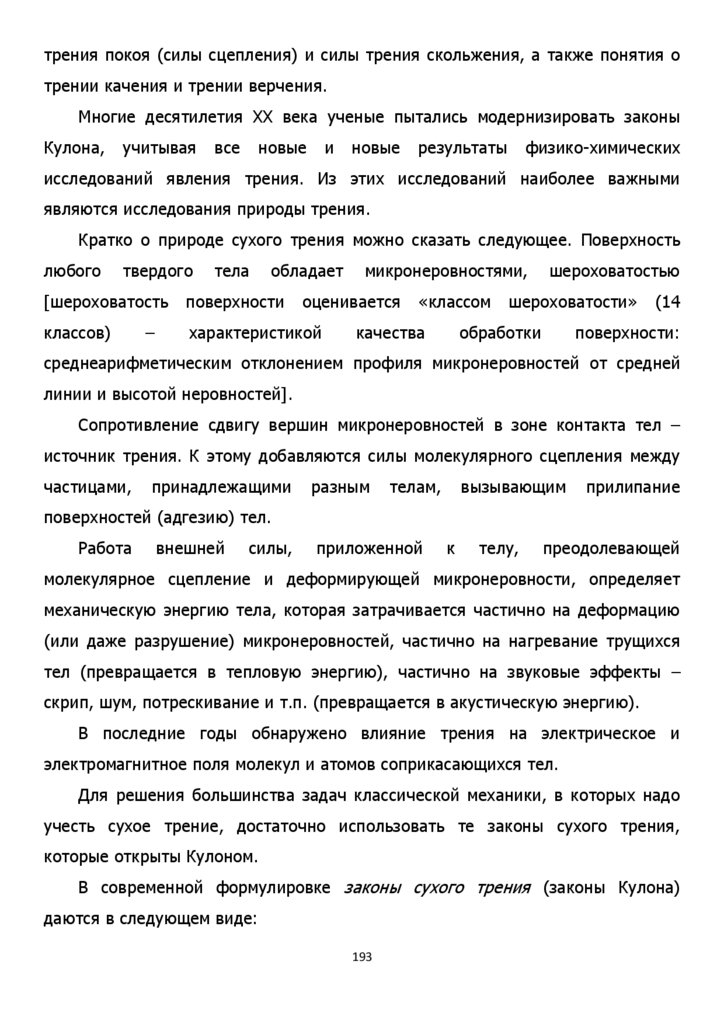

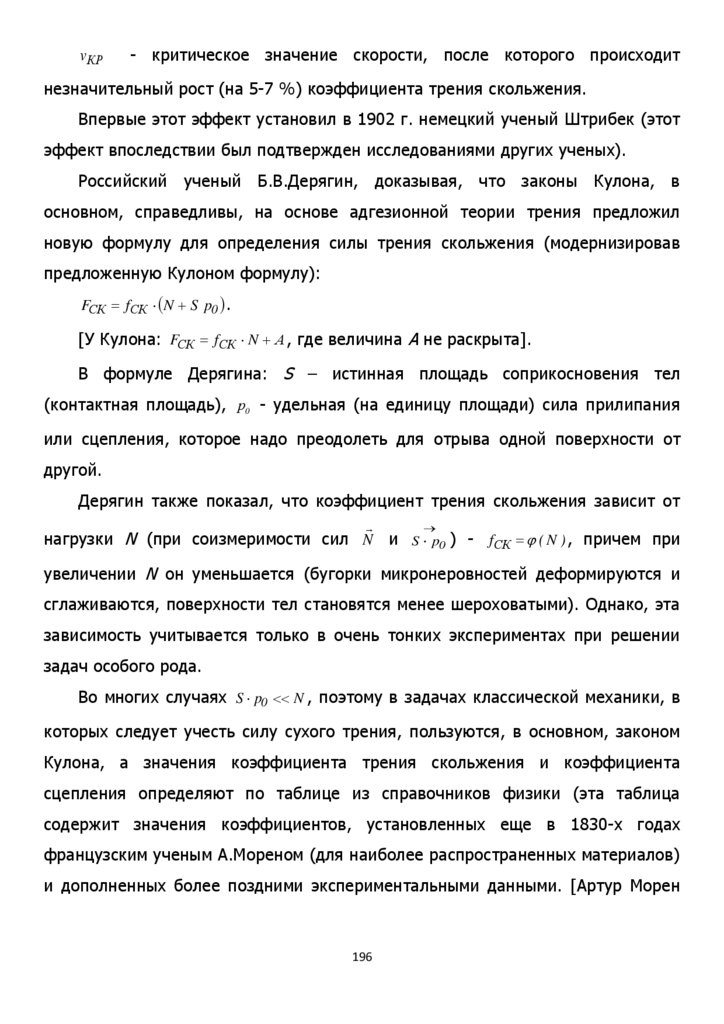

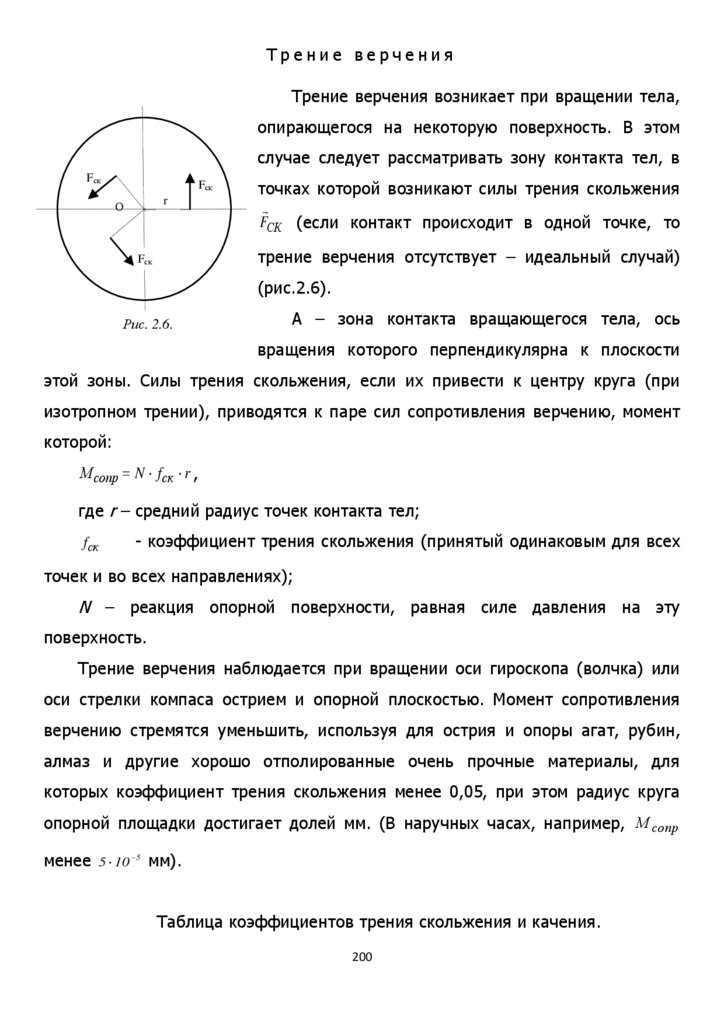

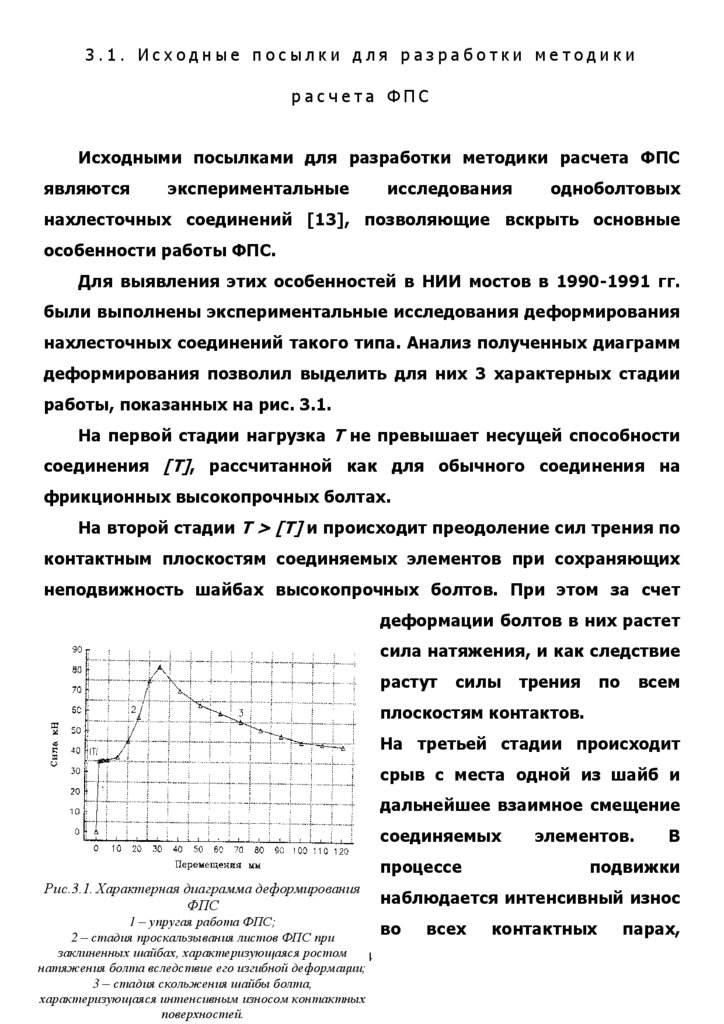

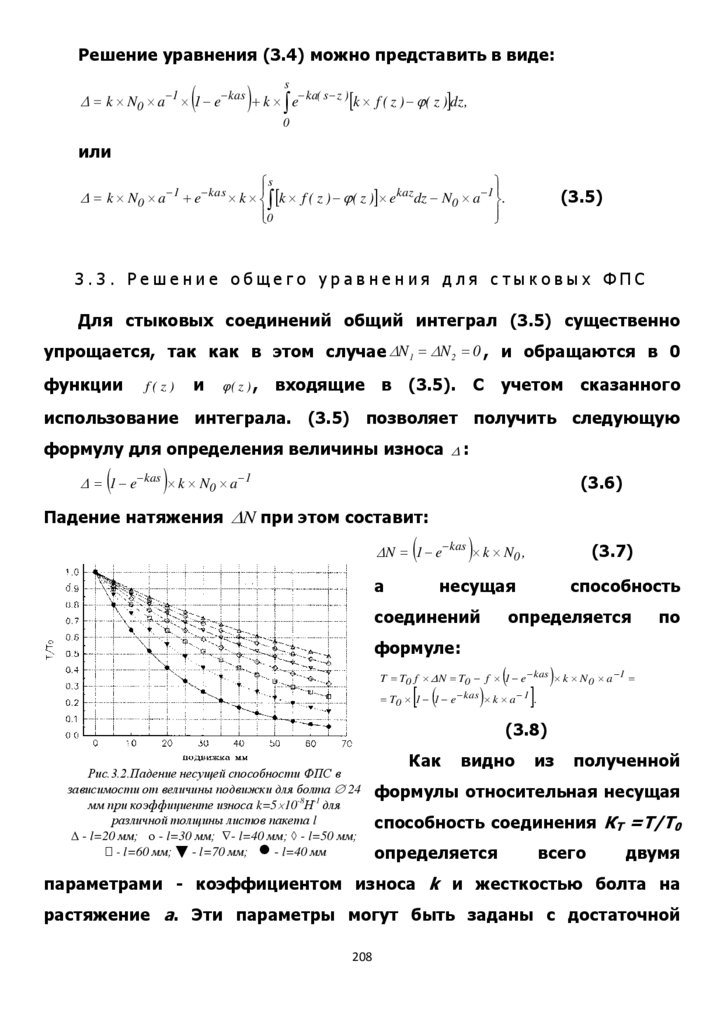

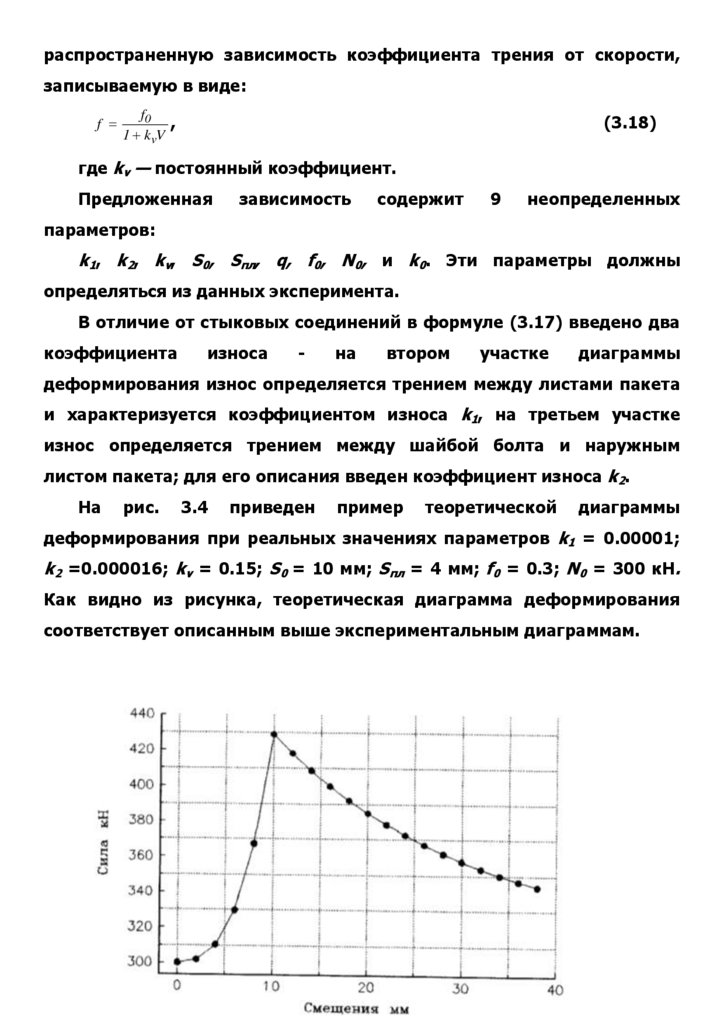

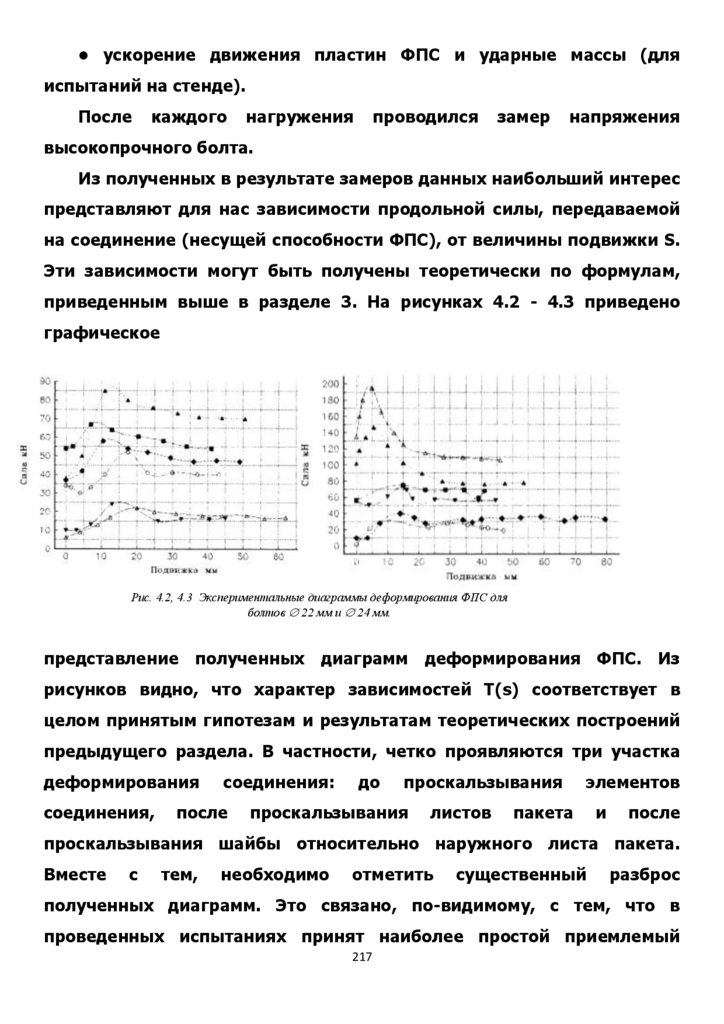

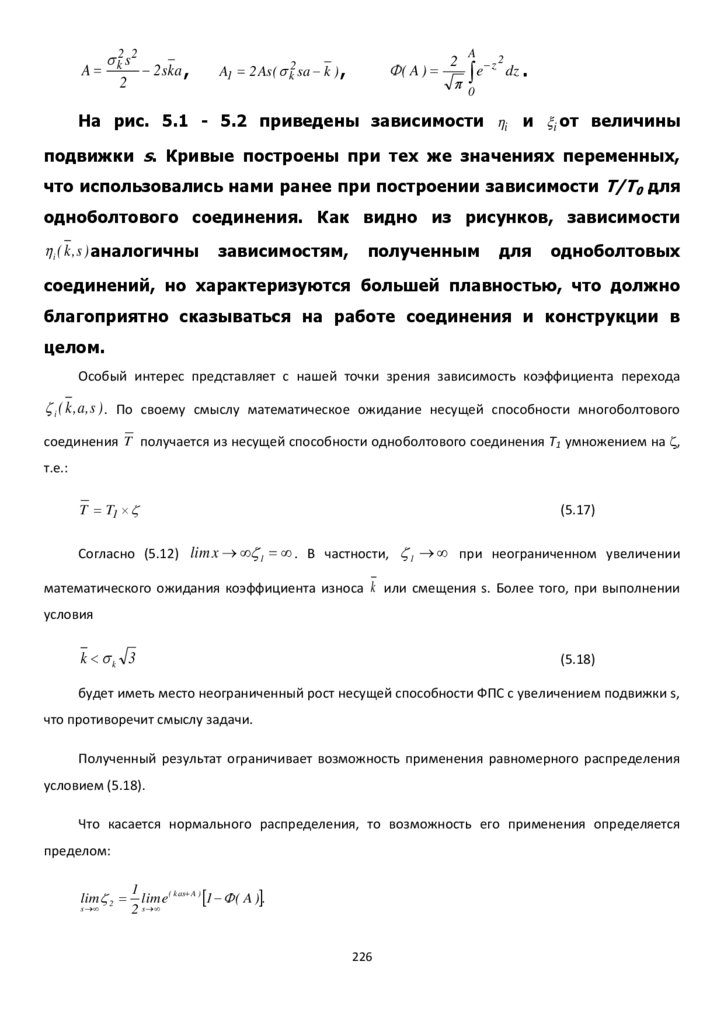

Рис. 4. Ограничение гололедообразования с помощьюдемпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляски

или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

26

27.

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,1168755, 1174616, 2010136746, 165076

Предлагаемое устройство относится к инженерному

оборудованию зданий, а точнее к оборудованию скатных крыш для

удаления сосулек, представляющих угрозу для пешеходов,

обрушением этих сосулек с карниза крыши.

Вызывает вопрос изготовления конструкции на крупных зданиях,

которых немало в С.-Петербурге, с необходимостью создания и

монтажа крупногабаритного режущего элемента, с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски типа ОГК

и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК Энергомаш (Украина, патент

РФ № 2387063) , по слому и удалению сосулек путем

обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя пляски

или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых петель,

27

28.

закрепленных на стальном тросе, преимущественно приимпульсных многокаскадных ветровых нагрузках, согласно

изобретения № 154506 «Панель противовзрывная»№№ 1143895,

1168755, 1174616, 2010136746, 165076

.

Задача состоит в упрощении и удешевлении конструкции при

еѐ большем универсализме применительно к разным элементам

здания.

Поставленная задача решается за счѐт того, что в качестве

ломающего элемента используется единая ячеистая протяж

ѐнная структура, выполненная из гибкого материала во всю длину

карниза, а по ширине эта структура с одной стороны крепится к

кромке крыши, выступая за эту кромку с помощью крепѐжных

держателей, а с другой стороны крепится дискретно с

интервалами, превышающими шаг ячеек к тросу, являющимся

тягой для ломающего ячеистого элемента и закреплѐнного под

карнизом посредством крепѐжных держателей, при этом трос

может смещать всю ячеистую структуру и ломать вросшие в

него сосульки.

Устройство представляет собой ограничитель

гололедообразования с помощью демпфирующего стального

троса с использованием антиобледенительного маятникового

гасителя пляски типа ОГК и КПП-2,-13 ООО ТПК ООО ТПК

Энергомаш (Украина, патент РФ № 2387063) , по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках, согласно изобретения № 154506 «Панель

противовзрывная»№№ 1143895, 1168755, 1174616, 2010136746,

165076

Цепочка может охватывать не один скат крыши, а даже два или

три при соответствующем видоизменении конструкции на углах.

28

29.

Наконец, на рисунках , показаны два направлениядемпфирующего троса вниз к земле, и вверх, которые показывают

возможности управления тянущим тросом с земли или с крыши.

Сосульки с карниза удаляются натяжением и движением троса

или цепочки , которая сдвигает ячеистую структуру и ломает

вросшие в сетку или цепочку сосульки

При необходимости трос может натягиваться неоднократным

натяжением и отпуском, что позволяет удалить возможное

обледенение троса и всей структуры карниза, крыши.

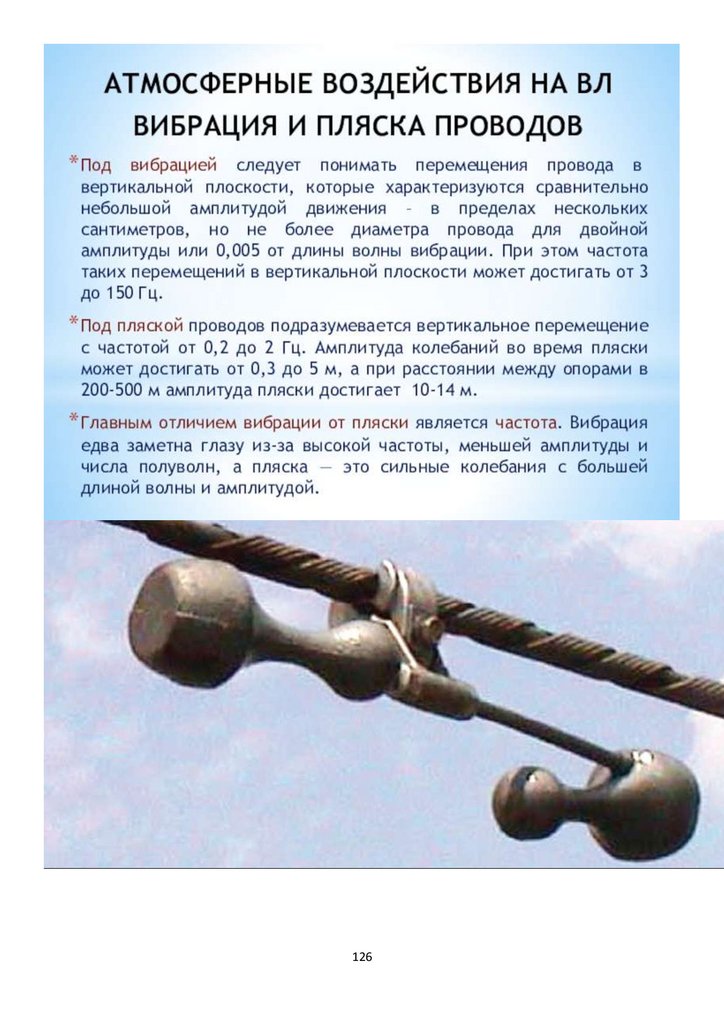

Ключевые слова — воздушные линии; вибрация; пляска;

гололѐдообразование; защита скатных крыш; экономическая

эффективность ограничителей гололедообразования

Скатные крыши , нередко подвержены ветровым воздействиям,

в результате которых образуется гололедообразование.

Указанные явления в значительной степени снижают срок

службы скатных кровель .

Для ограничения гололедообразования на скатных крышах, для

защиты от негативных воздействий применяется арсенал

различных средств, каждое из которых, как правило, призвано

защищать только от одного из описанных явлений, например .

ограничение гололедообразования на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

29

30.

Опыт эксплуатации скатных крыш убедительно показывает, чтоданное обстоятельство значительно усложняет защиту кровли

от ограничения гололедообразования на скатных крышах с

помощью демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках.

A. Состояние вопроса

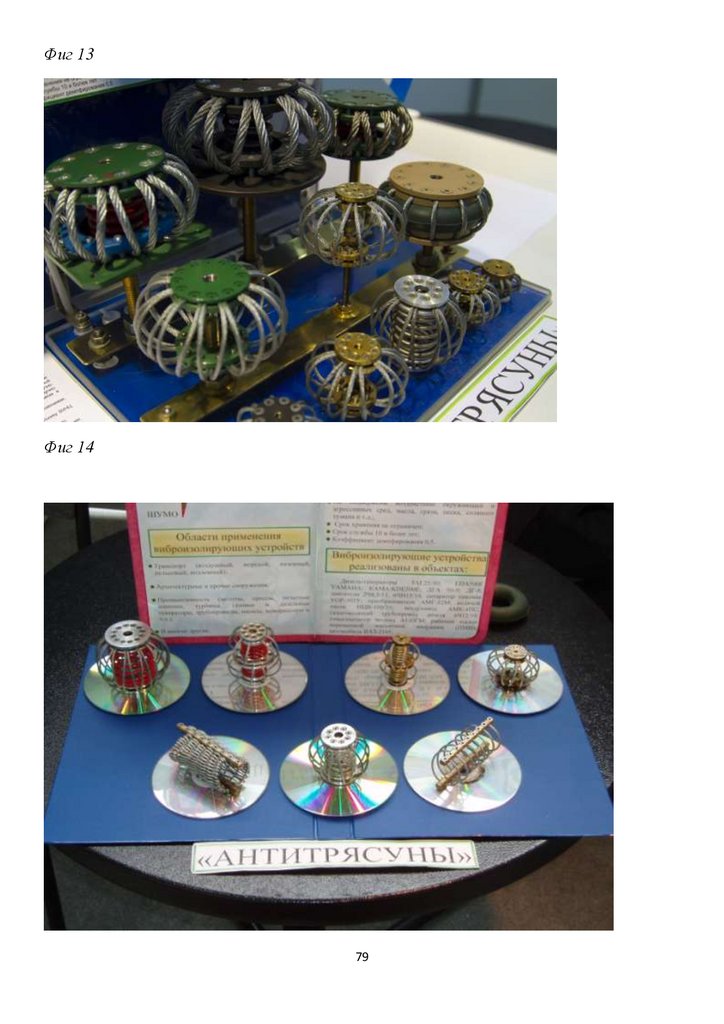

Организация «Сейсмофонд» при СПб ГАСУ имеет

двадцатипятилетний опыт по разработке расчетных методик,

созданию современных высокоэффективных конструкций для

защиты скатных крыш от гололедообразования

30

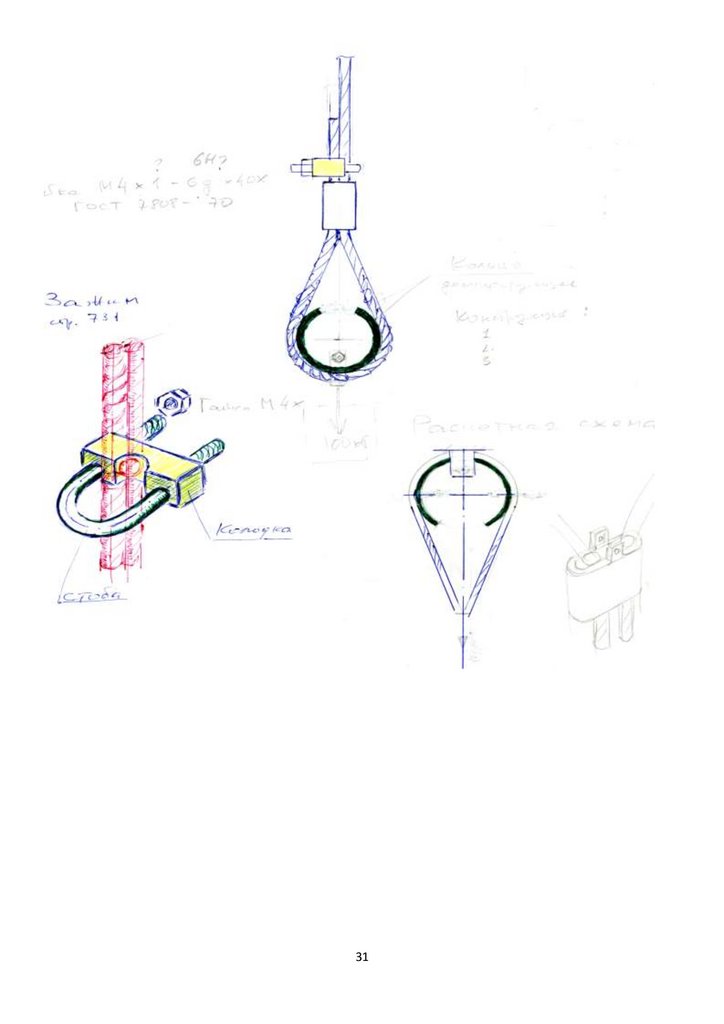

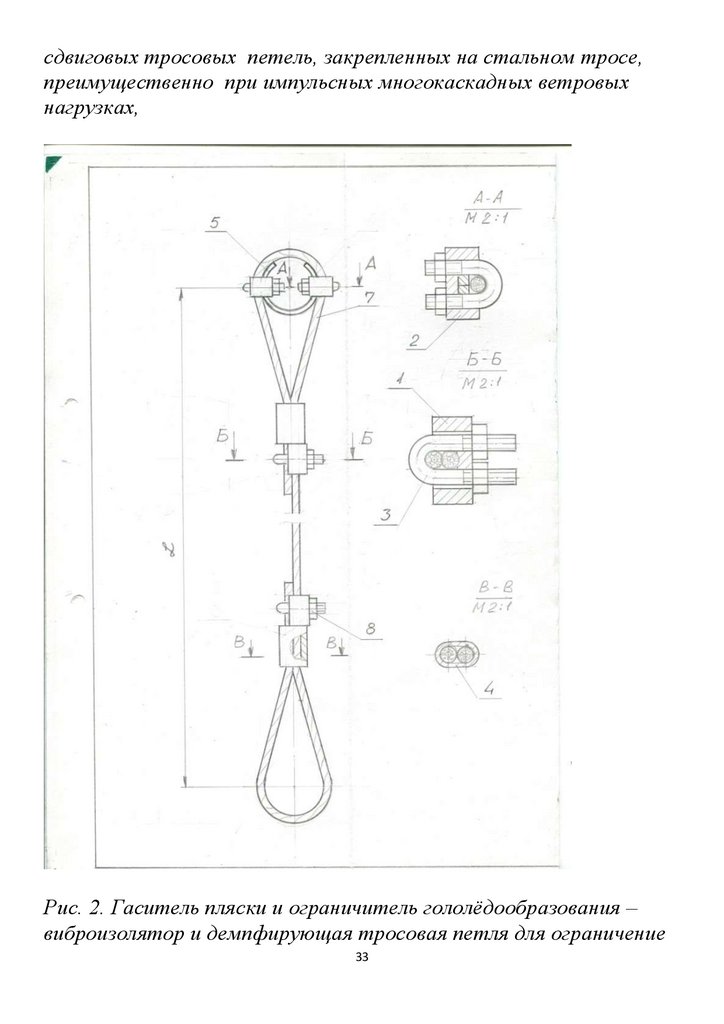

31.

3132.

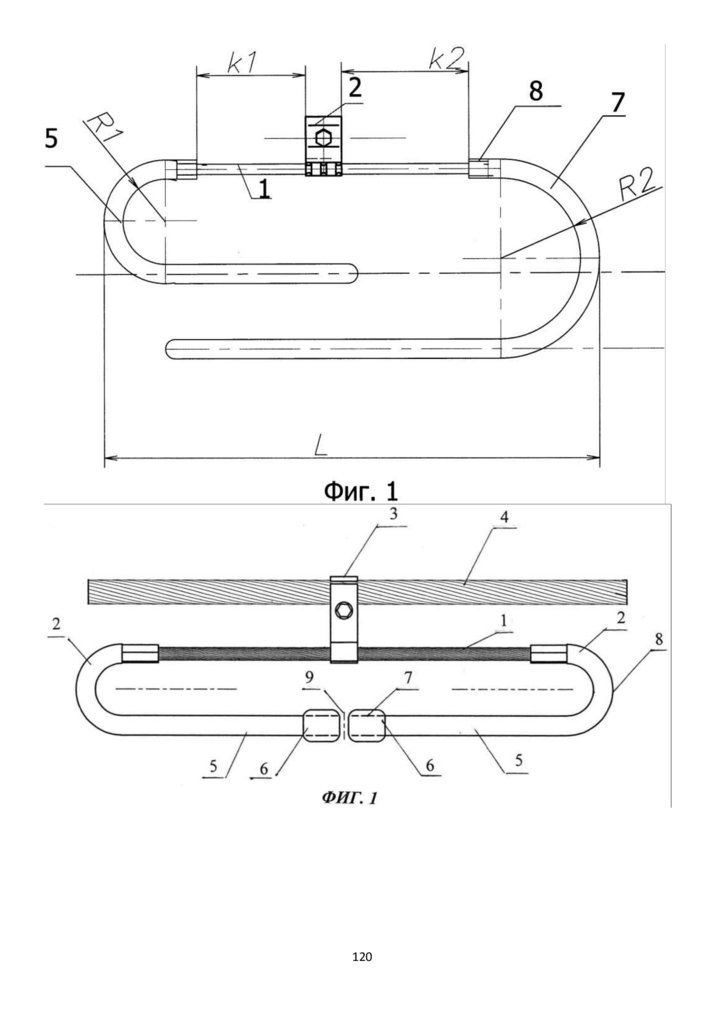

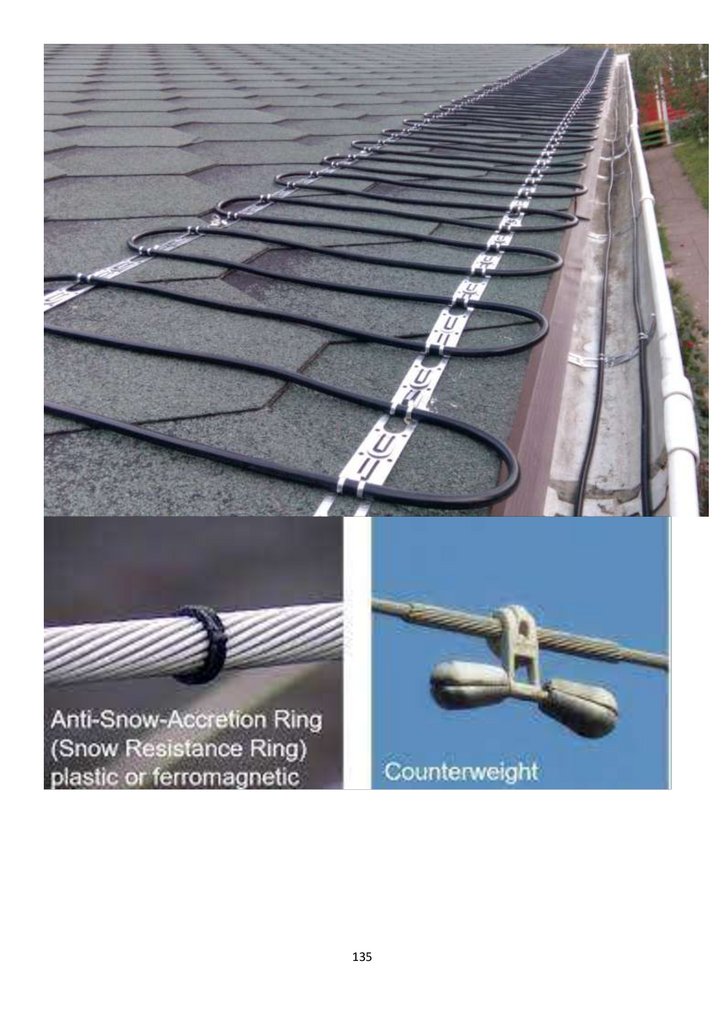

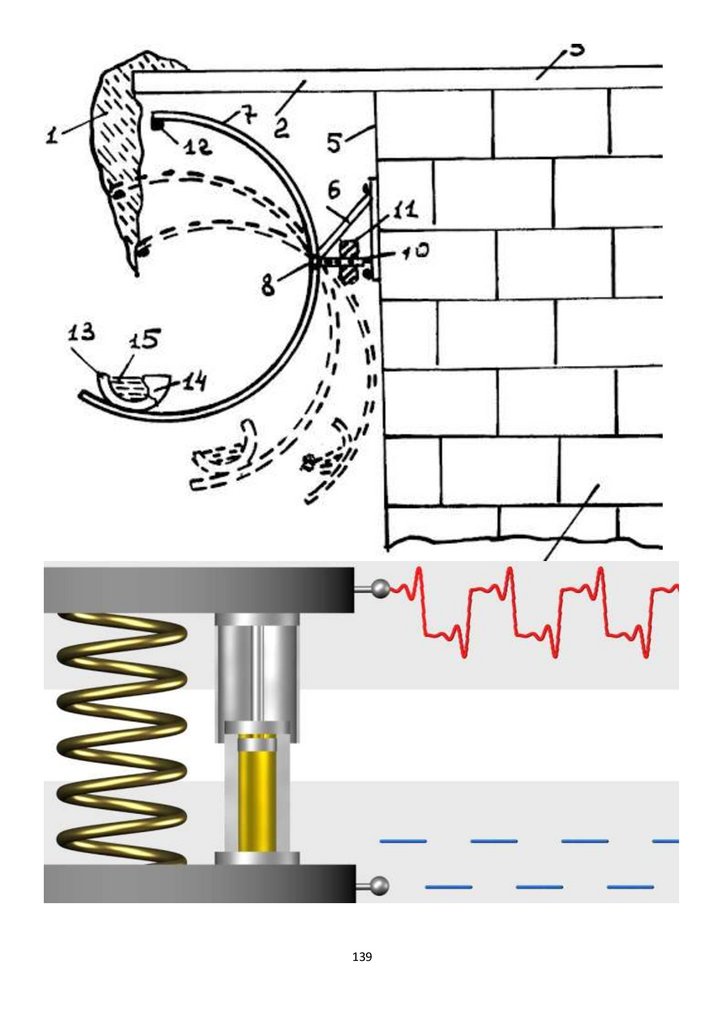

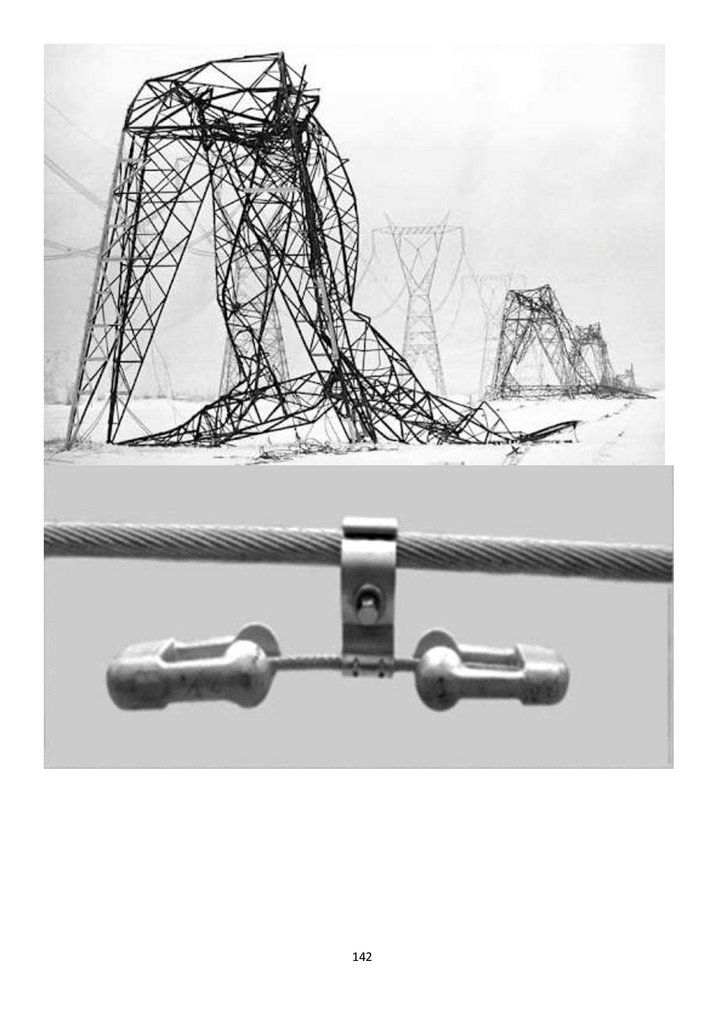

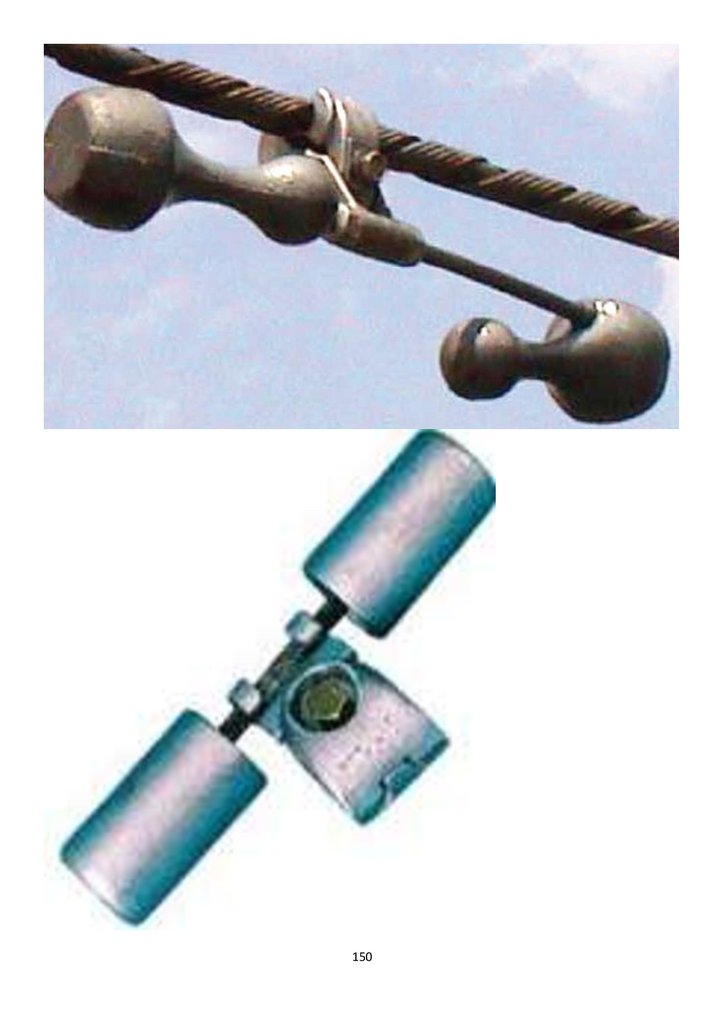

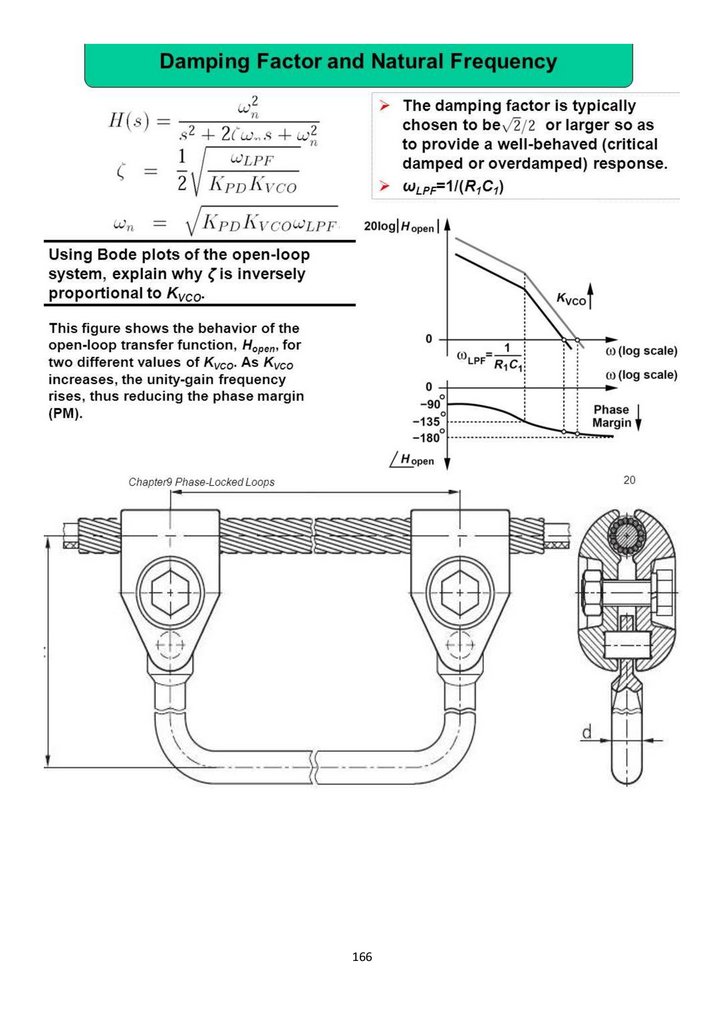

Рис. 1. Демпфирующая петля , гаситель вибрациимногочастотный виброизоляторов для ограничения

гололедообразования на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

32

33.

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

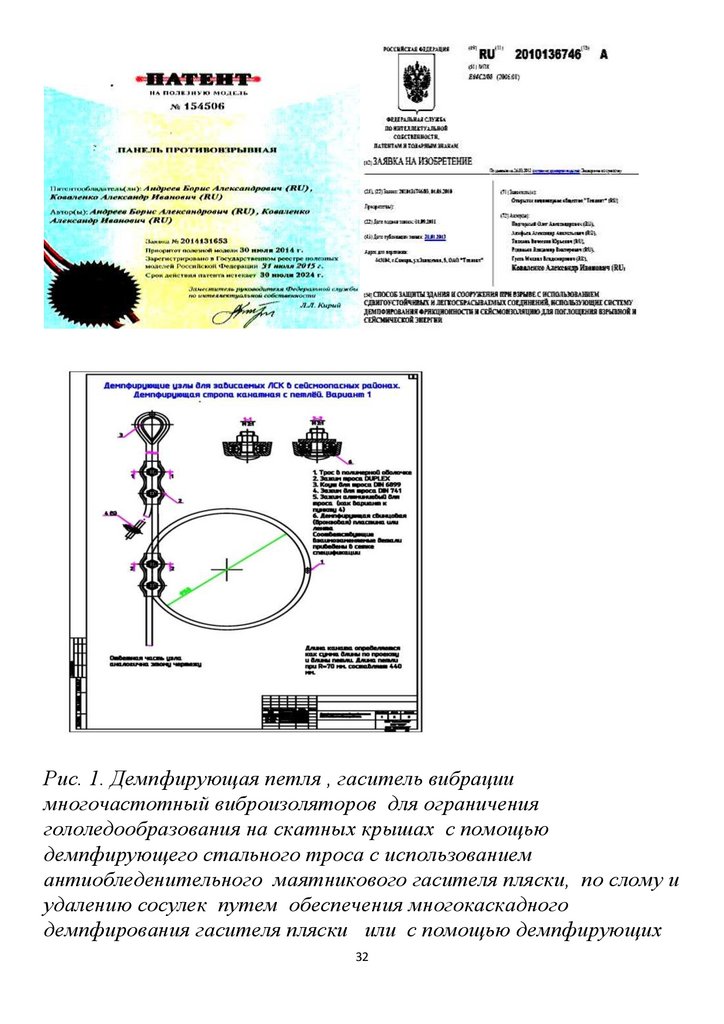

Рис. 2. Гаситель пляски и ограничитель гололѐдообразования –

виброизолятор и демпфирующая тросовая петля для ограничение

33

34.

гололедообразования на скатных крышах с помощьюдемпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

С учетом сказанного становится актуальной задача по

разработке относительно недорогого устройства, совмещающего

в себе функционал сразу нескольких защитных методов от

гололедообразования .

Имеется конструкция демпфирующего гасителя, с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

На основании поставленной задачи разработан универсальный

гаситель ветровых колебаний – виброизолятор организации

«Сейсмофонд» который заменяет собой сразу все три

устройства для защиты скатных крыш , а именно: с помощью

гасителя вибрации, гасителя пляски и ограничителя

гололѐдообразования на скатных крышах.

34

35.

3536.

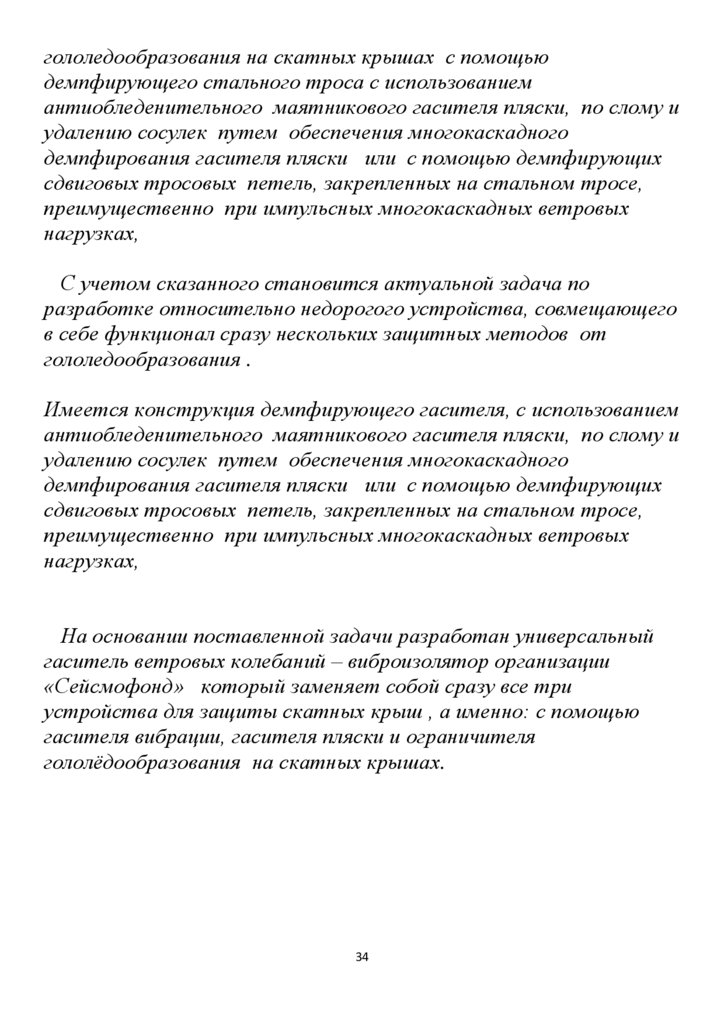

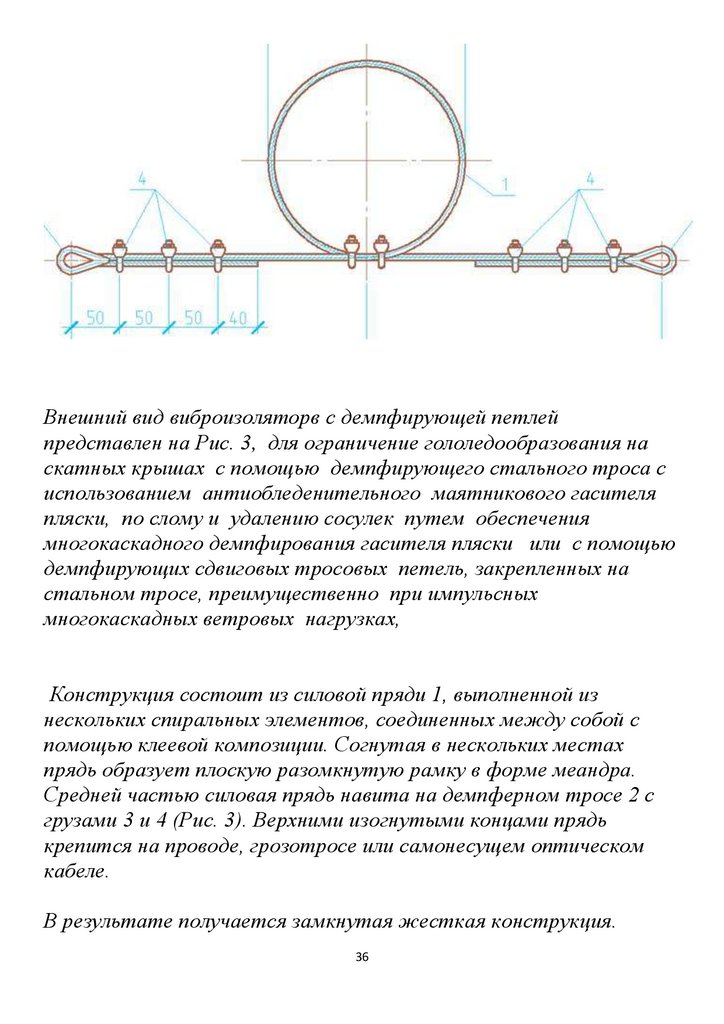

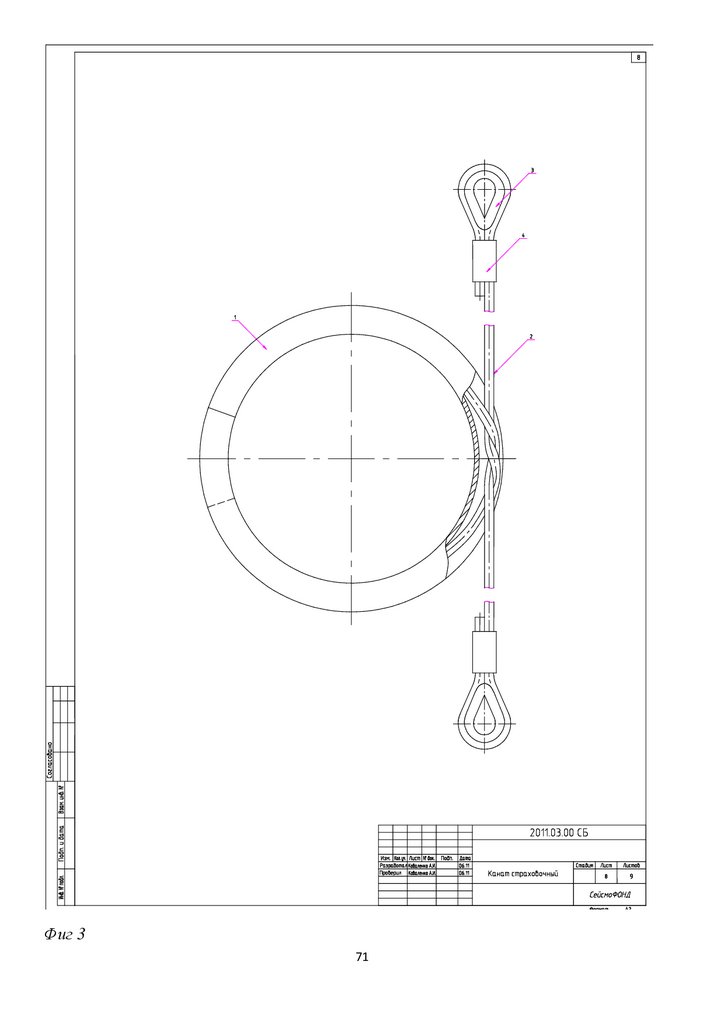

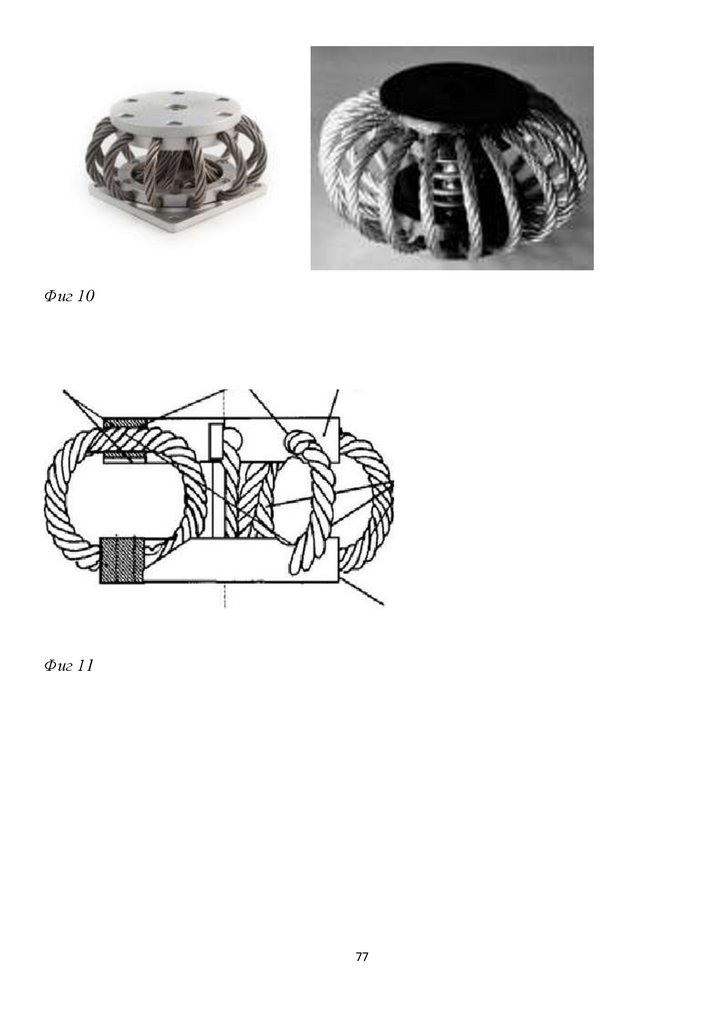

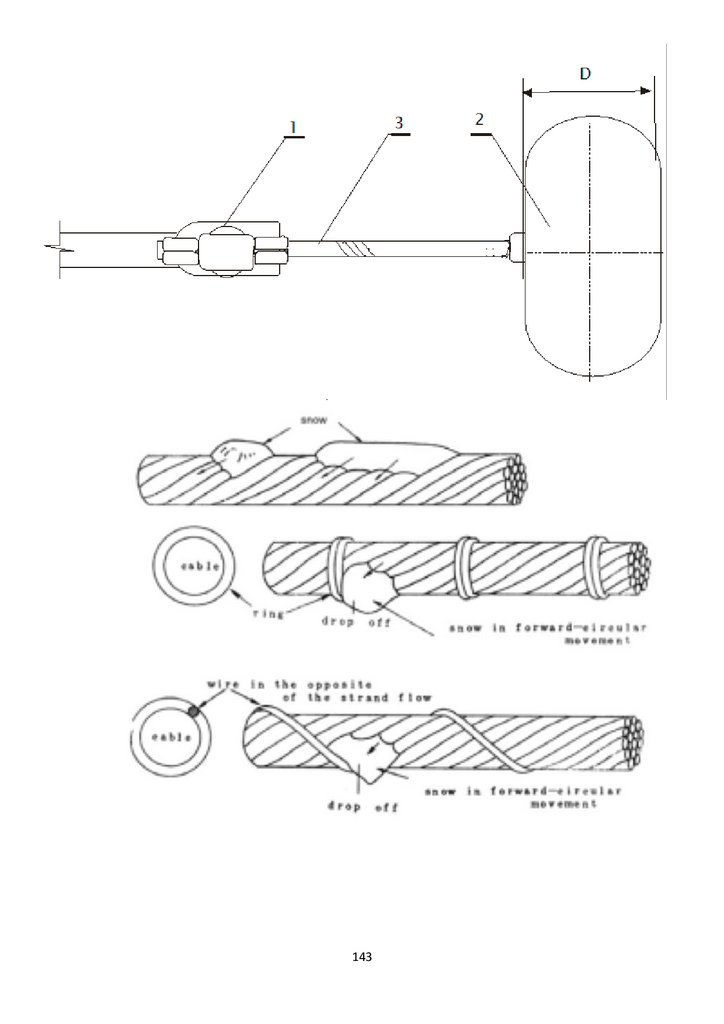

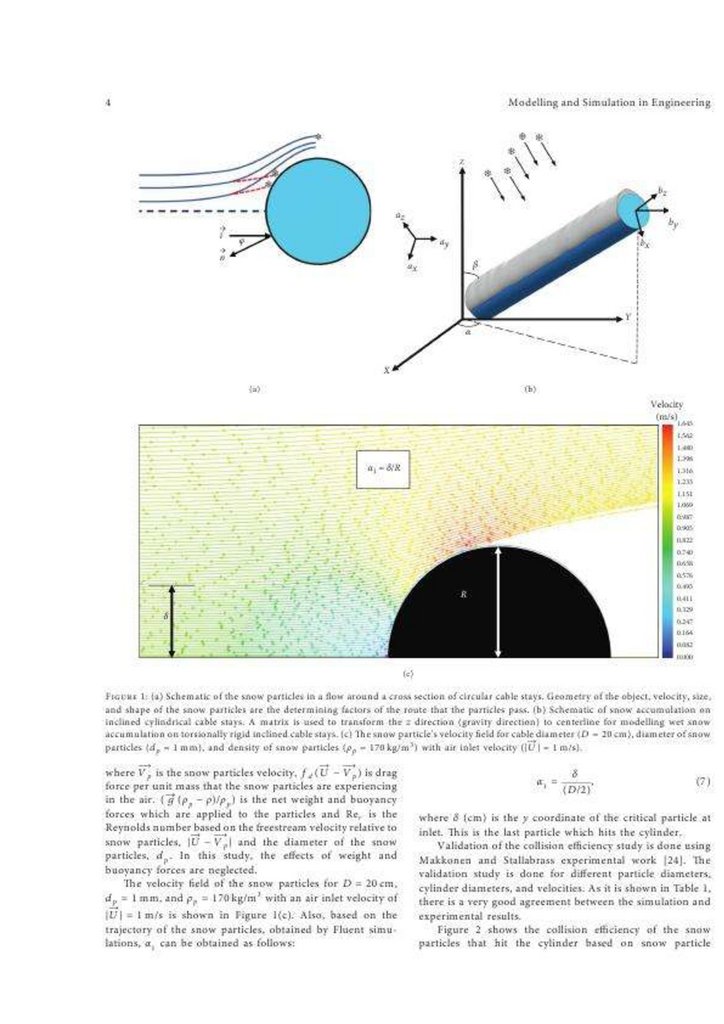

Внешний вид виброизоляторв с демпфирующей петлейпредставлен на Рис. 3, для ограничение гололедообразования на

скатных крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски, по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках,

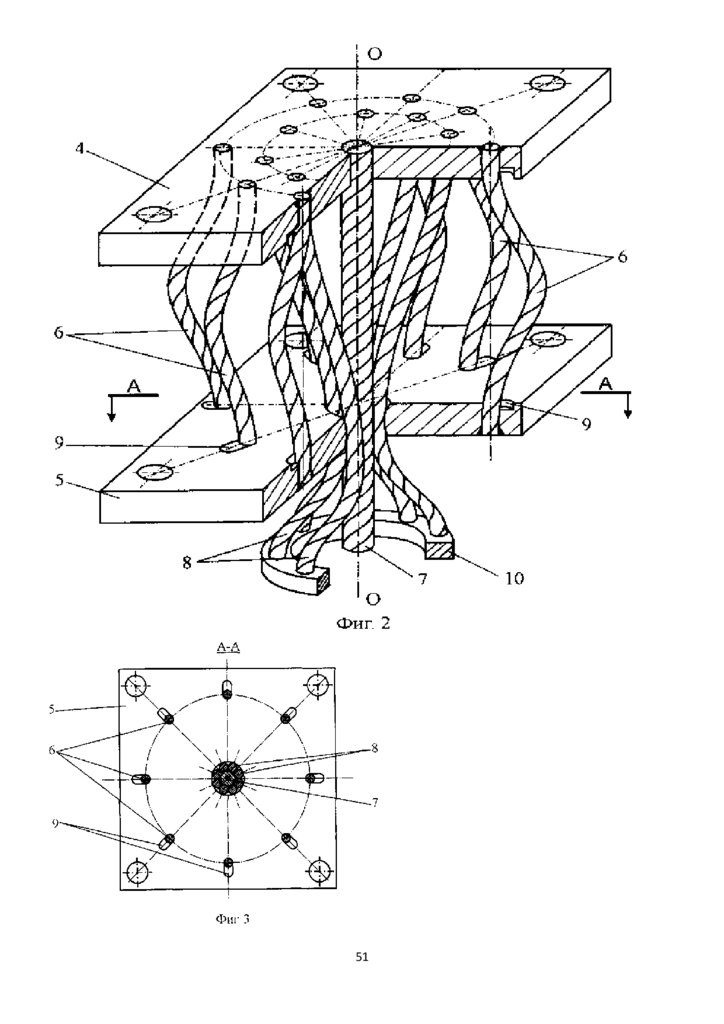

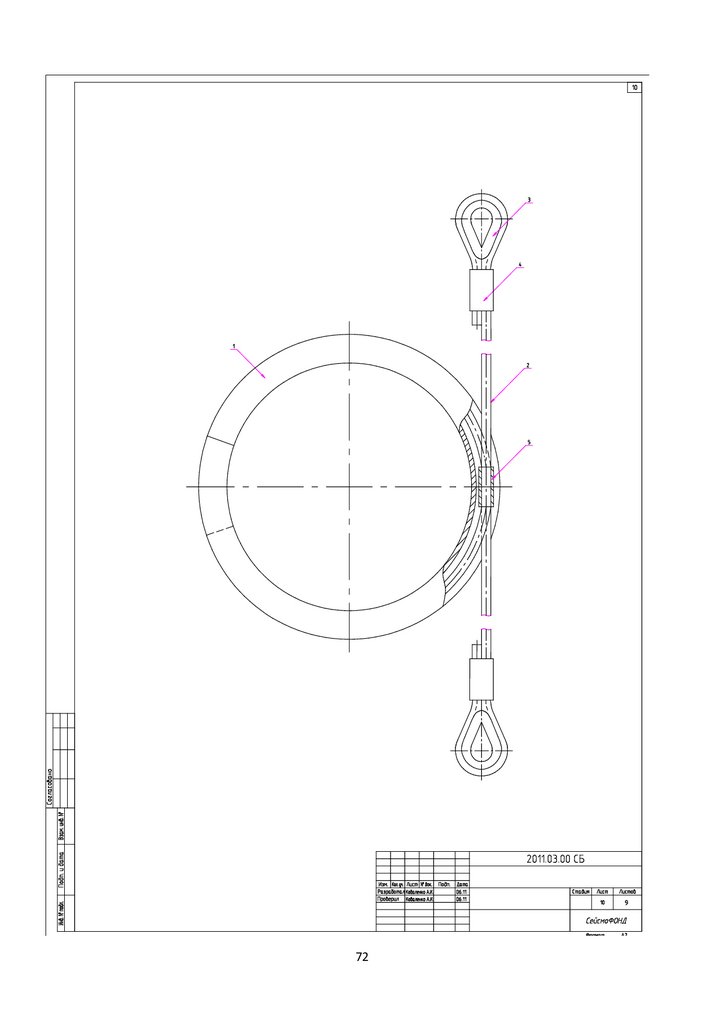

Конструкция состоит из силовой пряди 1, выполненной из

нескольких спиральных элементов, соединенных между собой с

помощью клеевой композиции. Согнутая в нескольких местах

прядь образует плоскую разомкнутую рамку в форме меандра.

Средней частью силовая прядь навита на демпферном тросе 2 с

грузами 3 и 4 (Рис. 3). Верхними изогнутыми концами прядь

крепится на проводе, грозотросе или самонесущем оптическом

кабеле.

В результате получается замкнутая жесткая конструкция.

36

37.

Спирали силовой пряди изготовлены из стальной проволоки сзащитным антикоррозионным покрытием. Демпферный трос

вместе с грузами, по сути, образует встроенный гаситель

вибрации. Плечи и грузы такого гасителя могут быть как

одинаковыми (длина, масса), так и различными.

В случае значительной разницы между наружными диаметрами

защищемого провода и демпферного троса 2 на последний

навивается протектор из стальных спиралей в виде

выравнивающего повива 5.

Длина гасителя в зависимости от назначения может

варьироваться от 0,4 м до 0,8 м, а масса - 2,0...8,0 кг.

Виброизолятор выпускаются для всех известных типов проводов,

грозотросов и оптических кабелей с диапазоном диаметров 8-37,5

мм.

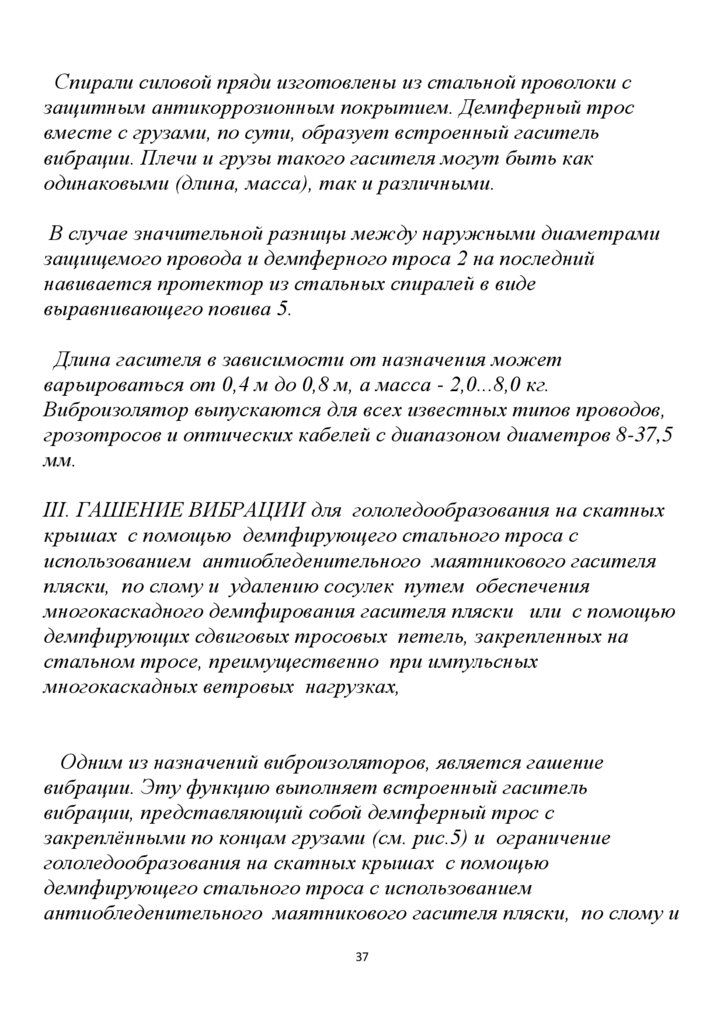

III. ГАШЕНИЕ ВИБРАЦИИ для гололедообразования на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски, по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках,

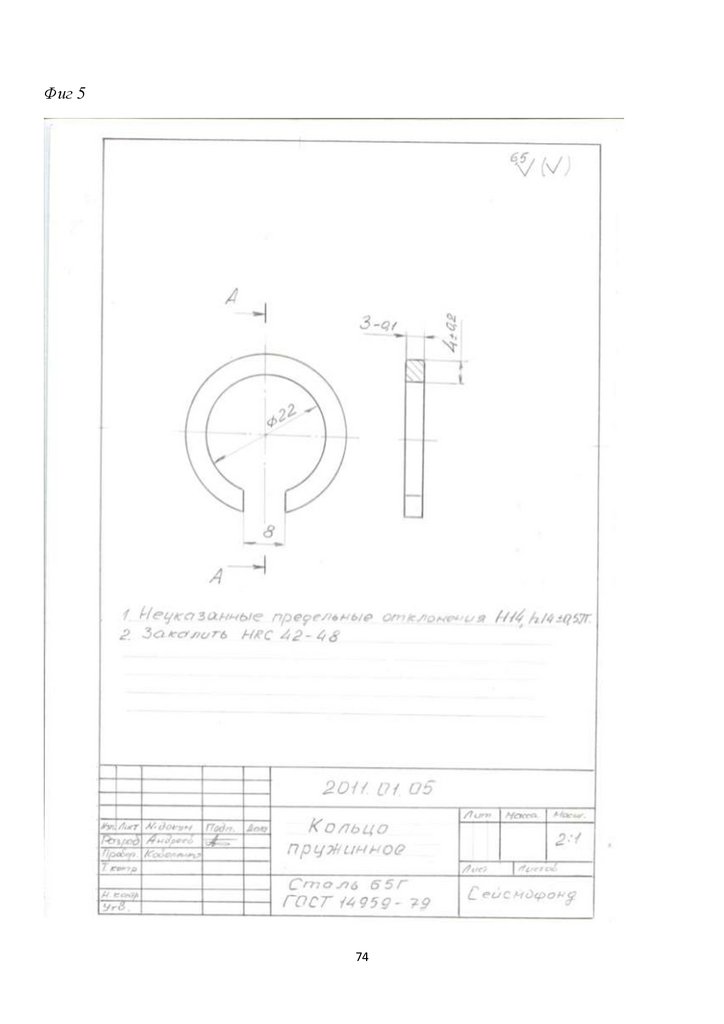

Одним из назначений виброизоляторов, является гашение

вибрации. Эту функцию выполняет встроенный гаситель

вибрации, представляющий собой демпферный трос с

закреплѐнными по концам грузами (см. рис.5) и ограничение

гололедообразования на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

37

38.

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадногодемпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

Как известно, вибрация проводов возникает при скоростях ветра

от 1 до 7 м/с - представляет собой колебания с относительно

малой амплитудой, не превышающей диаметра провода и высокой

частотой (3-150 Гц).

При длительном воздействии она часто приводит к усталостным

разрушениям элементов виброизоляции .

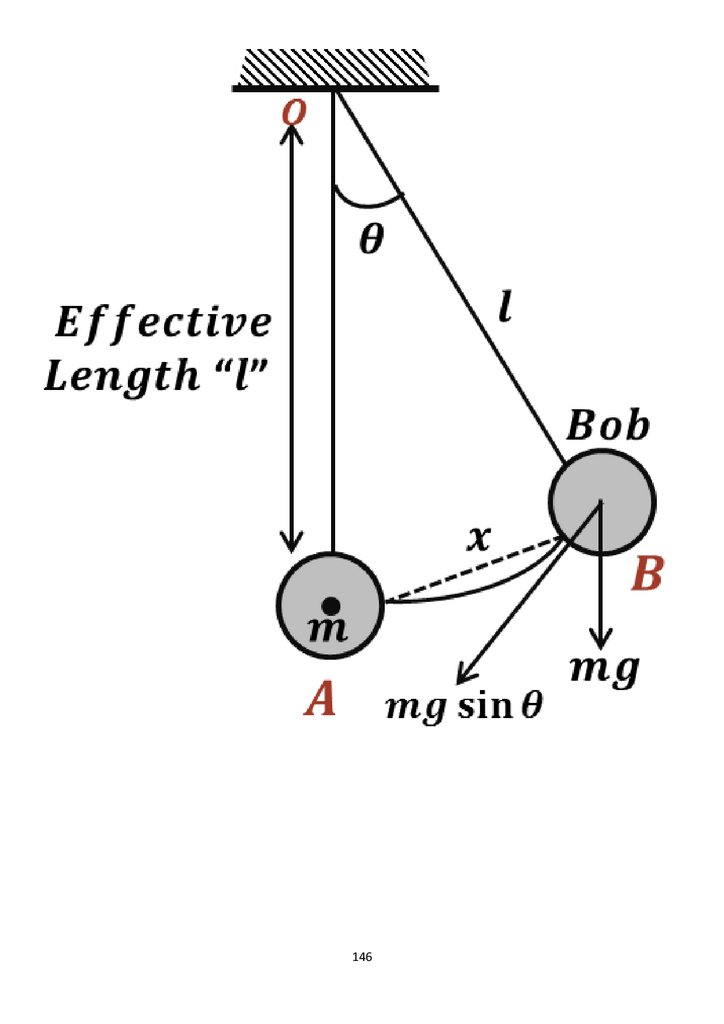

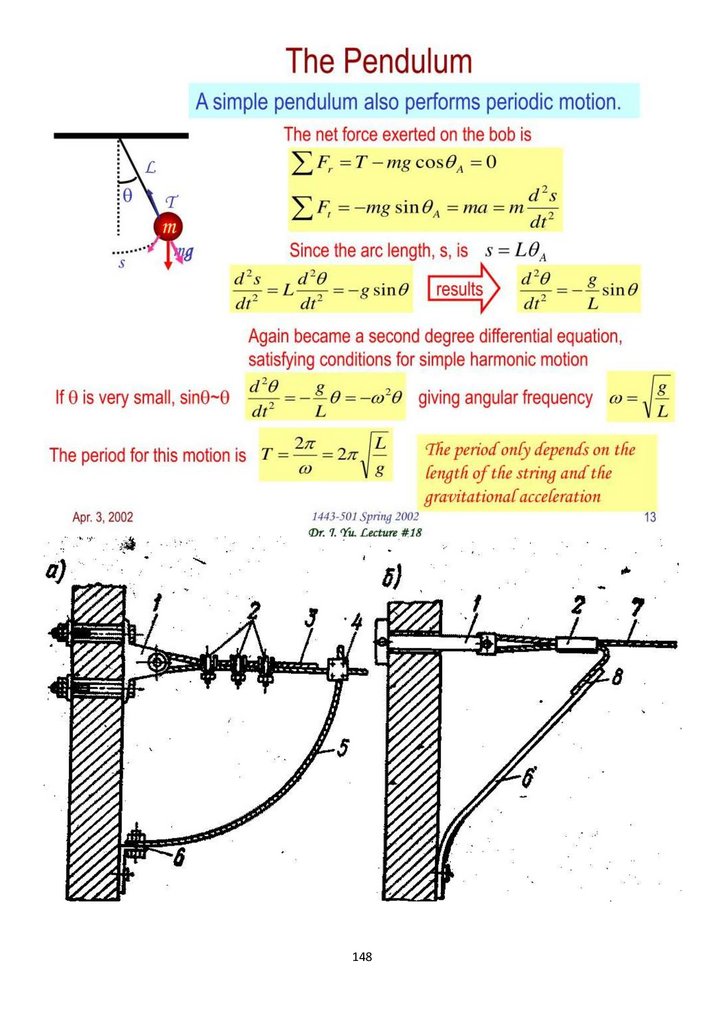

A. Динамическая модель виброизолятора и демпфирующей петли

Для расчѐта оптимальной конструкции виброизолятора в

работе использовалась математическая динамическая модель

38

39.

гасителя. В еѐ основу положены исходные положения указанныениже (Рис. 4).

• Демпферный трос - упругая инерционная балка с различной

изгибной жесткостью и погонной массой, что позволяет учесть

спирали рамки и возможное использование протекторов;

• Диссипация в тросе учитывается на основе модели

частотнонезависимого

трения (метода комплексных

жесткостей ).

• Грузы моделируются твердыми телами с заданными массами,

моментами инерции и расстояниями между центрами масс и

точками соединения с тросом.

• Рамка характеризуется жесткостью вертикальных сторон на

растяжение.

Диссипация энергии гасителем, согласно принятой модели,

происходит в результате работы изгибающего момента на

изменениях кривизны троса, то есть силовым фактором является

момент, а обобщенной скоростью - скорость изменения кривизны.

В результате расчѐтов, мощность диссипации равна:

Изгибная жесткость троса и спиралей крепления к проводу

может быть выражена через минимальную изгибную жесткость

39

40.

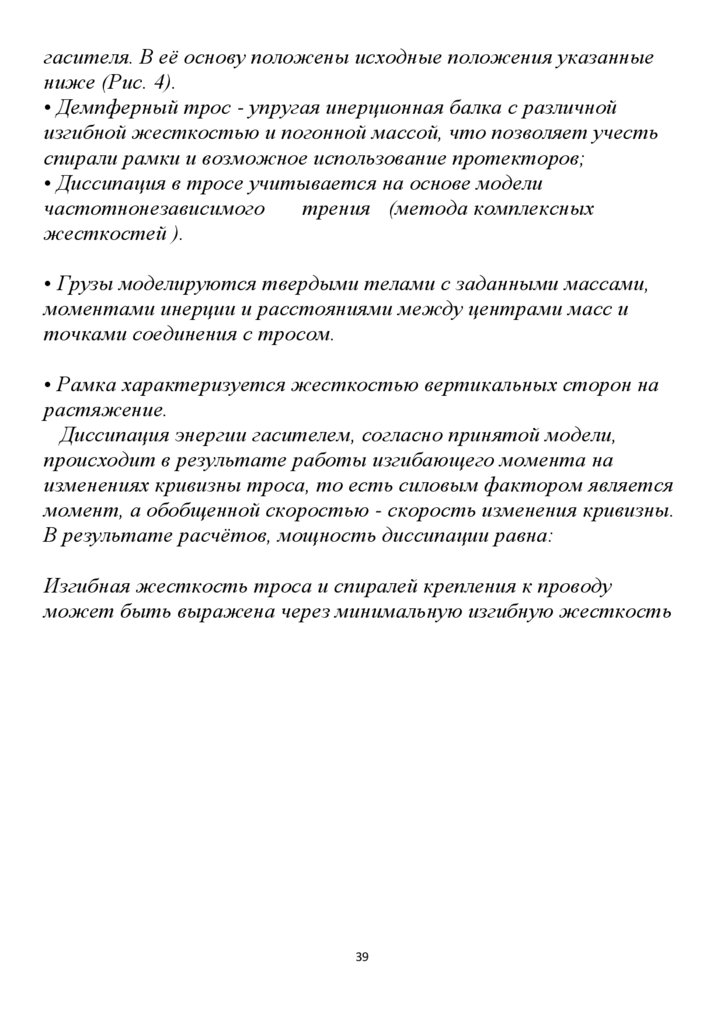

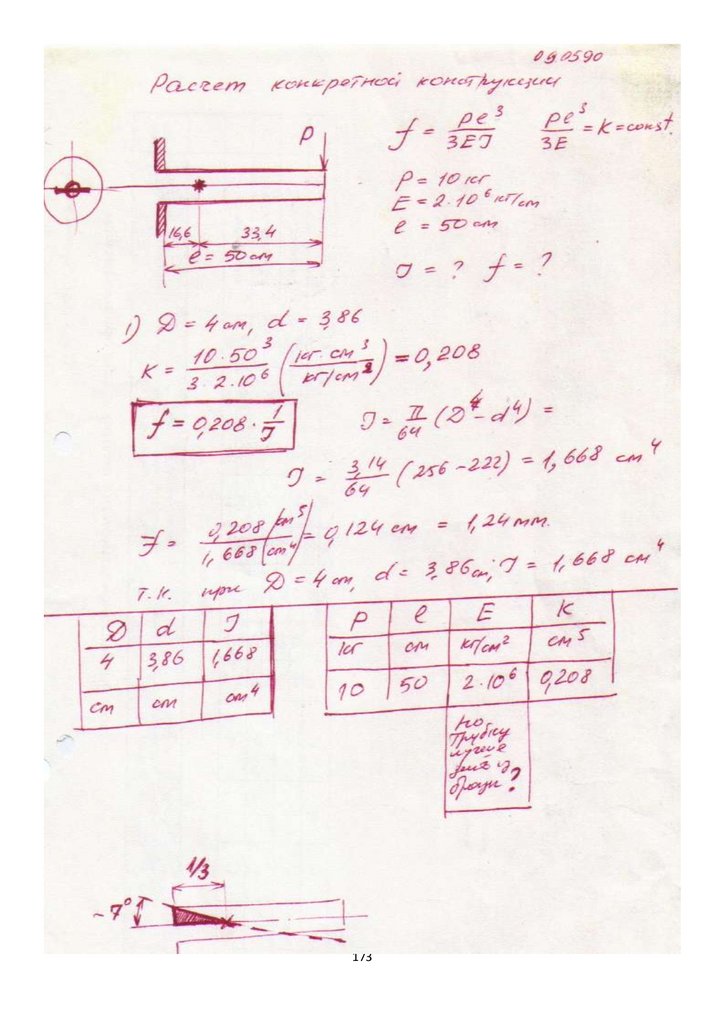

Для конкретного примера расчета возьмем следующиепараметры гасителя для скатных крыш :

В результате расчета получена спектральная характеристика

для гасителя, который может быть использован для защиты

40

41.

проводов, диаметром свыше 20 мм, частотный диапазон вибрациикоторых ограничен 3... 60 Гц (Рис. 5). Стоит иметь в виду, что

такая модель не учитывает дополнительное рассеяние,

обусловленное участием в процессе спиральной рамы гасителя.

B. Конструктивные особенности демпфирующей петли и

виброизолторов для ограничения гололедообразования на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски, по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках,

Конструкция гасителя вибрации имеет ряд принципиальных

особенностей , которые способностью разработки организации

«Сейсмофонд» представлены изготовленного демпферного

гасителя Ограничение гололедообразования на скатных крышах с

помощью демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

В гасителе использован демпферный трос с высокой

к энергопоглощению собственной

41

42.

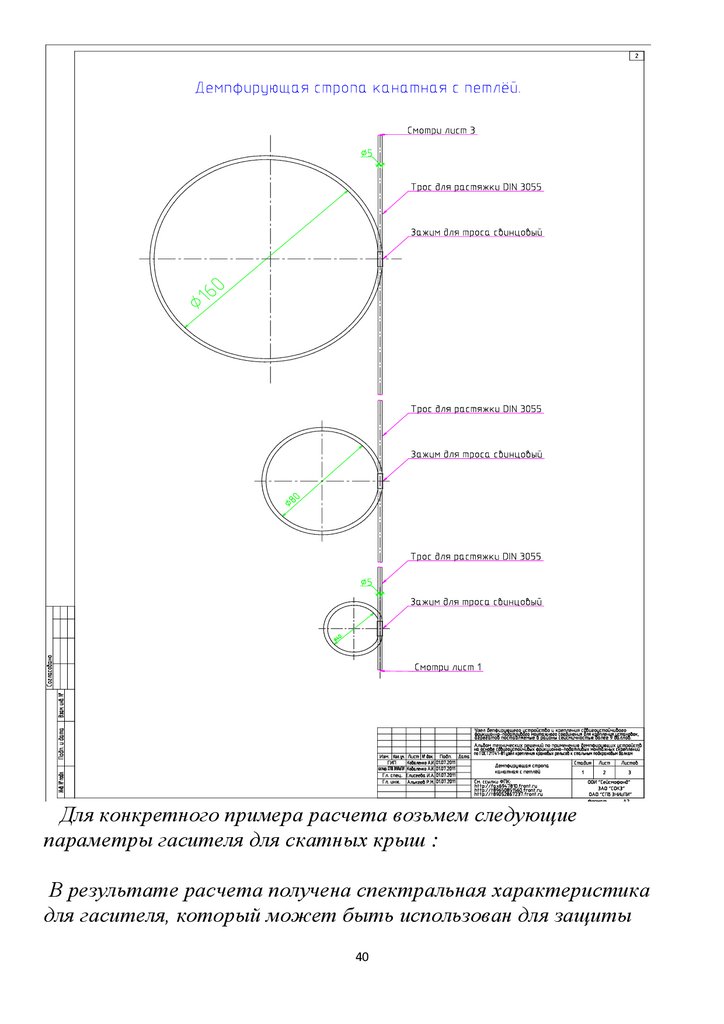

Рис. 6. Демпфирующей петли гистерезиса демпферных тросов. Поосям: Сила, приложенная к концу троса, усл. ед., Амплитуда

изгиба усл. ед.

Наличие удлиненного демпферного троса за счет его среднего

участка добавляет демпфирующие свойства гасителю. Способ

защемления демпферного троса силовой рамкой не препятствует

относительным перемещениям проволочных спиралей в тросе,

что приводит к появлению дополнительных демпфирующих

свойств - повышает эффективность гасителя. Рамка выполнена

42

43.

из спиралей и колеблется в процессе передачи энергии от провода является дополнительным элементом демпфированияконструкции.

На рисунке 7 представлены спектральные характеристики двух

гасителей, снятые с помощью вибрационного стенда в

испытательной лаборатории организации «Сейсмофонд» при

СПб ГАСУ для скатных крыш

43

44.

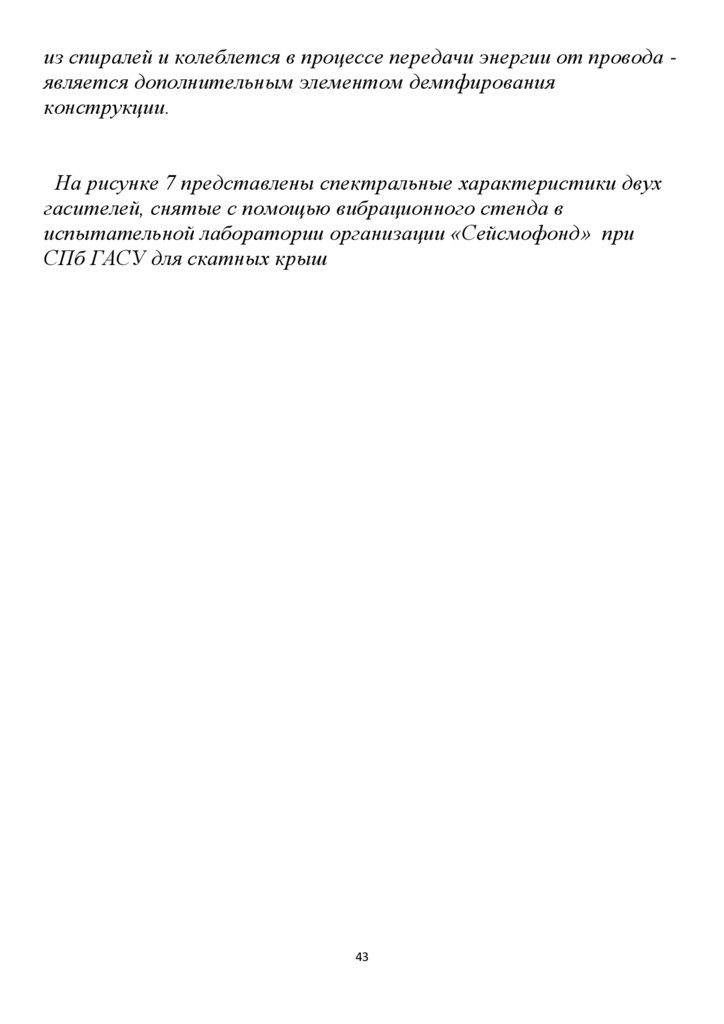

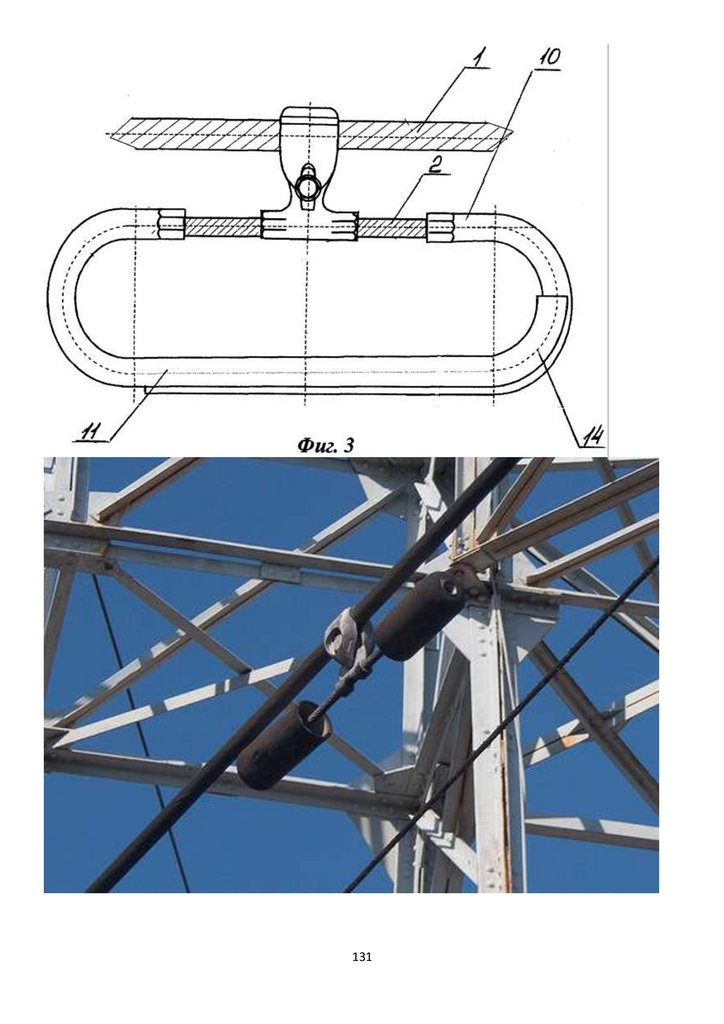

Фиг 344

45.

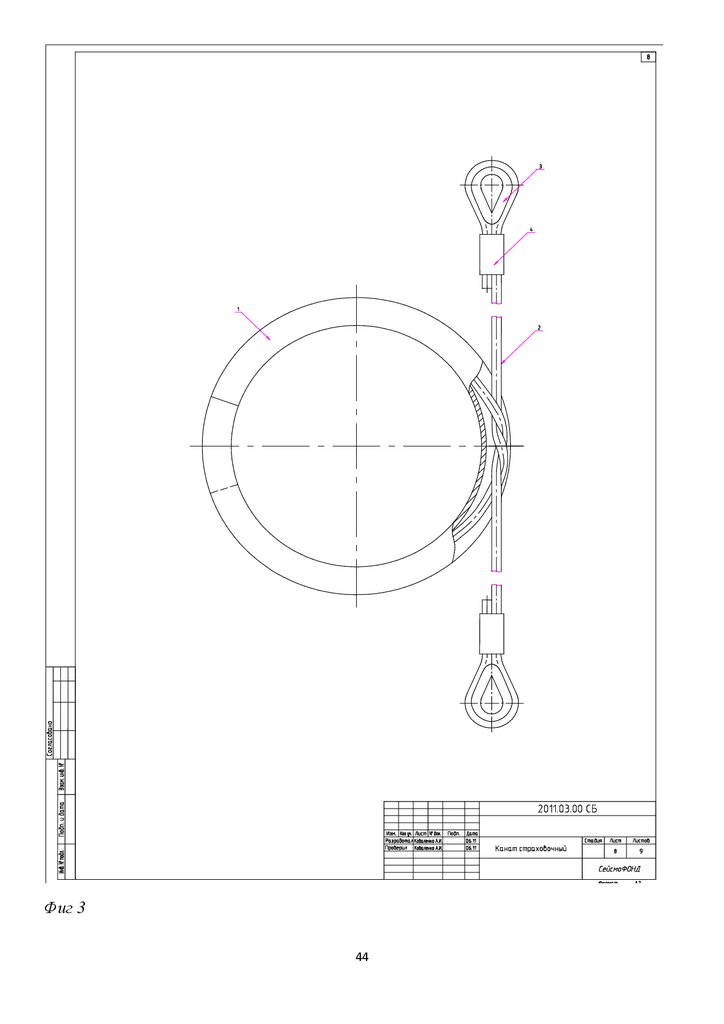

Фиг 445

46.

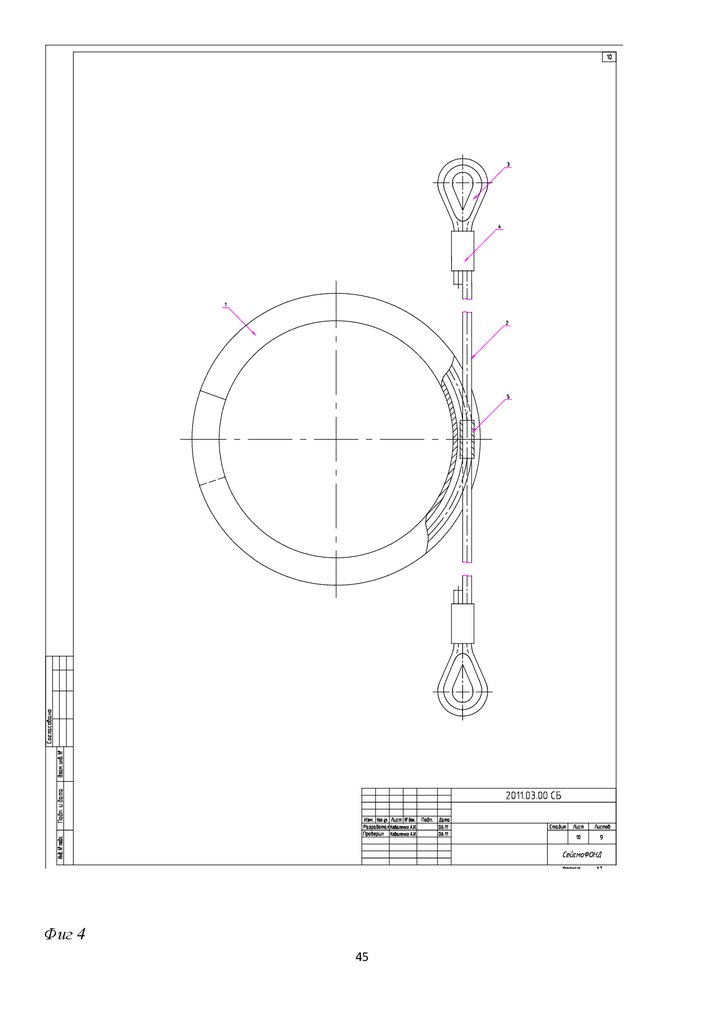

Фиг 546

47.

4748.

Фиг 648

49.

4950.

5051.

5152.

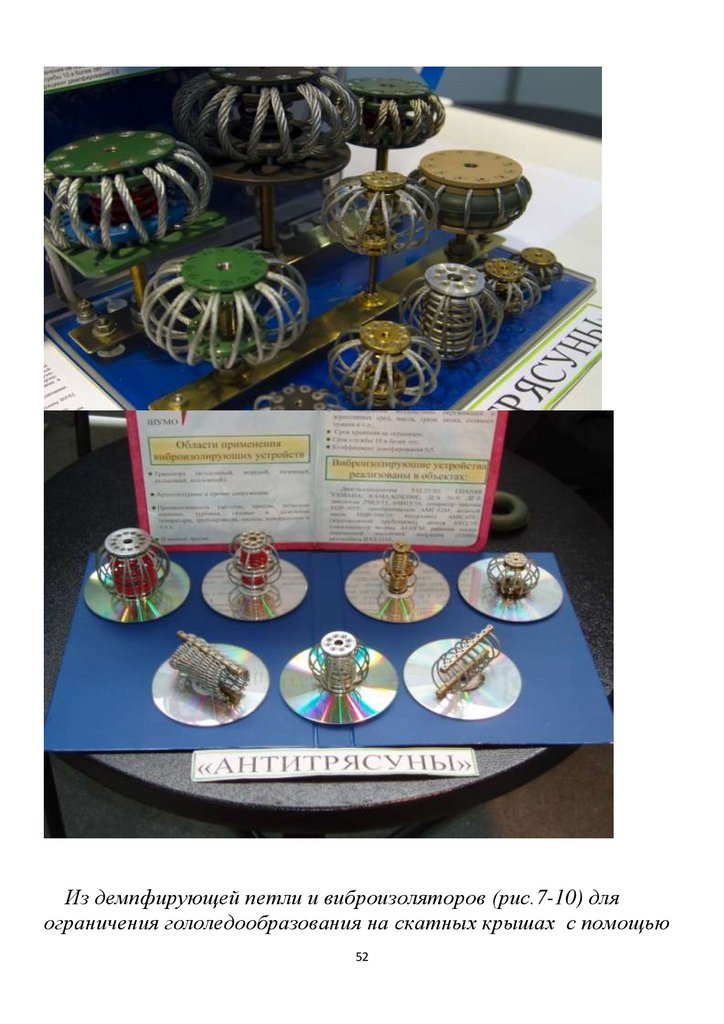

Из демпфирующей петли и виброизоляторов (рис.7-10) дляограничения гололедообразования на скатных крышах с помощью

52

53.

демпфирующего стального троса с использованиемантиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках для скатных крыш, следует, что гаситель имеет

значительное количество резонансных частот, равномерно

распределенных в рабочем частотном диапазоне.

Оптимальная гамма собственных частот гасителя формируется

за счет распределения масс по длине грузов, соотношений масс

грузов, длин рабочих элементов демпферного троса и габаритов

спиральной рамы, которые также способны влиять на

собственные моды гасителя.

Другим важным преимуществом данного гасителя по

отношению к типовым гасителям вибрации, использующих

плашечное крепление, является сниженные требования к месту

установки гасителя. При правильной установке гасителя с

плашечным креплением существует необходимость выбирать

точку крепления так, чтобы не попасть в узел одной из

колебательных мод пролета, так как в таком случае гаситель не

сможет эффективно рассеивать энергию колебаний пролета.

На Рис. 8 пунктиром показаны возможные варианты установки

гасителя с плашечным креплением, а красным кружком - моды, на

которых гаситель неработоспособен для скатных крыш.

В конструкции демпфирующего гасителя полностью

отсутствуют резьбовые крепления. Монтаж гасителя на провод

производится вручную без применения гаечных или иных ключей.

При монтаже не требуется высокой квалификации линейного

персонала, качество монтажа проверяется визуально, ввиду чего

53

54.

исключается возможность ошибки в процессе установки.Чтобы рекомендации по выбору конструктивных параметров

виброизоляторов и демпфирующей тросовой петли (массы груза и

плеча) сделать по возможности универсальными, целесообразно

выразить конструктивные параметры провода, влияющие на

частоты колебаний, через какой-либо стандартизованный

параметр. Анализ характеристик проводов, приведенных в ГОСТ

839-80 [6]. «Провода неизолированные для воздушных линий

электропередачи. Технические условия», показал, что таким

параметром может быть предельное разрывное усилие (R).

При гололедообразовании изменяется погонная масса провода и

соответственно тяжение. Оценим влияние гололеда на частоту

вертикальных колебаний, исходя из уравнения равновесия провода

и соотношения упругости:

IV. ГАШЕНИЕ ПЛЯСКИ, на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках,

Пляска проводов относится к низкочастотным колебаниям

порядка 0,1-1 Гц с амплитудой 0,1-1 от стрелы провисания

провода, обусловлена взаимодействием вертикальных и

крутильных колебаний провода в результате ветрового

воздействия при скоростях 4-20 м/с.

При наличии гололѐдных отложений центр масс

сечения провода смещается, и при вертикальных колебаниях

возникает сила инерции, вектор которой смещен относительно

оси провода. Эта сила создает крутящий момент,

54

55.

поддерживающий крутильные колебания.Вертикальные и крутильные колебания взаимно поддерживают

друг друга и при скорости ветра, превышающей некоторое

критическое значение, могут развиться до значительных

амплитуд.

Одним из назначений ГВКУ является рассогласование частот

вертикальных и крутильных колебаний и исключение их близости

при обледенении провода.

Пусть погонная масса провода изменилась на Am. Уравнения (8)

перепишем относительно приращений стрелы провисания, массы

и тяжения:

Исключая с помощью второго равенства Af , найдем связь

приращения массы с приращением тяжения:

Второй сомножитель в правой части учитывает растяжимость

провода, без которой колебания провисающего провода по первому

тону невозможны. Таким образом, провод с гололедом имеет

изменившиеся параметры:

Таким образом, при проектировании гасителя для исключения

близости частот крутильных и вертикальных колебаний

необходимо выполнения условия присутствия демпфирования и

виброизоляцию для скатных крышах с помощью демпфирующего

стального троса с использованием антиобледенительного

маятникового гасителя пляски, по слому и удалению сосулек

путем обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя

пляски или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых

петель, закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках,

При установке гасителя в пролѐте необходимо понимать, что

наиболее опасными формами колебаний при пляске является одно-,

55

56.

двух- и трѐх-полуволновая пляска. Эти формы наиболее опасны изза значительных бросков тяжения провода, способных не толькоповредить сам провод, но и линейную арматуру, для скатных

крыш

В районах с отрицательной температурой остро стоит вопрос о

гололѐдных отложениях, образующихся на проводах для скатных

крыш, что приводит к увеличению погонной массы

пролета, вызывает существенное повышение нагрузки на

демпфирующий трос

С отложением гололеда, меняется внешний диаметр провода,

что в свою очередь изменяет его амплитудно- частотные

характеристики, на которые схема виброзащиты не рассчитана.

Это приведет к интенсификации ветрового воздействия на

провод и разрушению элементов подвески, либо самого провода.

И, наконец, из-за образования гололеда повышается вероятность

возникновения пляски. Отмеченные обстоятельства вызывают

необходимость ограничивать объемы гололедных отложений на

проводах.

Принцип действия виброизоляторов в качестве ограничителя

гололедообразования основан на фиксировании углового положения

защищаемого провода за счет увеличенного момента инерции

провода в точках крепления гасителя.

Гололед, как правило, образуется с наветренной стороны

провода, затем за счет появившегося эксцентриситета провод

проворачивается вокруг своей оси, фактически подставляя

гололеду другой бок. Таким образом, провод равномерно

покрывается гололедом, который прочно держится на проводе.

При использовании виброизоляторов в качестве защиты у

56

57.

провода ограничивается возможность проворачиваться, проводстабилизируется и гололед намерзает лишь с наветренной

стороны. При таком намерзании погонная масса провода с

гололедом возрастает не так сильно, а кроме того в результате

намерзания увеличивается вероятность отрыва гололедных

отложений от провода за счет силы тяжести и

эксцентриситета, создаваемого самим же односторонним

гололедом.

При появлении наледи с наветренной стороны возникает

вращательная неуравновешенность провода и закручивание на угол

Наличие гасителя создает стабилизирующий момент

Условие (20) необходимо учитывать при проектировке

гасителя. Выбор массы груза и плеча виброизолятора должны

ограничивать угол закрутки провода при гололеде (< 90°).

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по ограничению гололедообразования и

устройство для предотвращения образования наледей и сосулек

на скатных крышах с помощью демпфирующего стального троса

с использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках

Разработанные устройство и методика могут быть

применены для защиты скатных крыш и ограничение

гололедообразования на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

57

58.

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровыхнагрузках,

Демпфирующая петля и виброизоляторы является

многофункциональной конструкцией для демпфирования и

расстраивания колебаний, вызываемых ветровым воздействием,

таких как пляска и вибрация, а также в качестве ограничителя

гололедообразования и ограничения гололедообразования на

скатных крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски, по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках,

Совмещая в себе одновременно несколько защитных устройств,

виброизоляторов позволяет существенно сократить расходы на

защиту от гололедообразования скатных крыш

Список литературы по ограничению гололедообразования и

устройство для предотвращения образования наледей и сосулек

на скатных крышах с помощью демпфирующего стального троса

с использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках

[1] Гаситель вибрации, патент на изобретение №2180765, Рыжов

С.В., Тищенко А.В., 2007 г.

[2] Гасители пляски спирального типа, четвертый

58

59.

международный электроэнергетический семинар «Современноесостояние вопросов эксплуатации, проектирования

строительства ВЛ», Колосов С. В., Рыжов С. В., Фельдштейн В.

А., 2009 г.

[3] ГОСТ 3063-80. «Канат одинарной свивки типа ТК конструкции

1x19(1+6+12)».

[4] Умные воздушные линии: проектирование и реконструкция,

«Эффективные решения защиты проводов и тросов как путь

экономии средств на этапах проектирования, строительства и

эксплуатации ВЛ», Санкт-Петербург, 2014г., Мельников А.А.

[5] ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий

электропередачи. Технические условия».

[6] Технический отчет «Применение торсионных гасителей на

основе спиральной арматуры для подавления пляски

проводов»,ЭССП.

Ограничение гололедообразования на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках и учитывая известную неопределенность

характеристик гололедных отложений, можно дать

приближенную оценку угла закручивания.

Масса гололеда на пролет, равная Am = т(Лт — 1), создает

крутящий момент наледи относительно оси провода. Этот

момент уравновешивается моментом силы тяжести гасителей.

Наиболее эффективно гасители стабилизируют провод при р <

90°, когда

Здесь являются неопределенными коэффициент утяжеления

провода и эксцентриситет. Для оценки примем, что первый из них

59

60.

равен 1,5, то есть погонная масса провода при гололедеувеличилась на 50%, а эксцентриситет приблизительно равен

диаметру провода.

Тогда, пользуясь корреляционными зависимостями диаметра и

погонной массы от разрывного усилия, можно и надо

использовать, ограничители гололедообразования на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски, по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках,

[1] Ryzhov S. V., Tishchenko A. V. Gasitel' vibracii. patent na

izobretenie №2180765 [Vibration damper, patent of invention

#2180765], 2007.

[2] Kolosov S. V., Ryzhov S. V., Feldstein V. A. Gasiteli pljaski

spiral'nogo tipa, chetvertyj mezhdunarodnyj jelektrojenergeticheskij

seminar «Sovremennoe sostojanie voprosov jekspluatacii,

proektirovanija stroitel'stva VL» [Helical galloping dampers. 4th

International Electric Power Workshop «State of the Art in Operation,

Design and Construction of Overhead Lines»], 2009.

[3] GOST 3063-80. «Kanat odinarnoj svivki tipa TK konstrukcii

1*19(1+6+12)» [Single-Stranding Rope of TK Design 1x19(1+6+12)].

[4] Melnikov A.A. Umnye vozdushnye linii: proektirovanie i

rekonstrukcija, «Jeffektivnye reshenija zashhity provodov i trosov kak

put' jekonomii sredstv na jetapah proektirovanija, stroitel'stva i

jekspluatacii VL» [Smart air lines: Design and reconstruction,

«Efficient solutions for wire and cable protection as a way of cost

reduction at the stages of design, construction and operation of

overhead lines»], St. Petersburg, 2014.

[5] GOST 839-80 «Provoda neizolirovannye dlja vozdushnyh linij

jelektroperedachi. Tehnicheskie uslovija» [GOST 839-80 Bare

60

61.

Conductors for Overhead Power Lines. Specifications].[6] Tehnicheskij otchet «Primenenie torsionnyh gasitelej na osnove

spiral'noj armatury dlja podavlenija pljaski provodov» [Technical data

report «Use of torsional vibration dampers employing helical fixture for

conductor galloping suppression»], ESSP JSC.

и устройство для предотвращения

образования наледей и сосулек на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски , по слому

и удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках

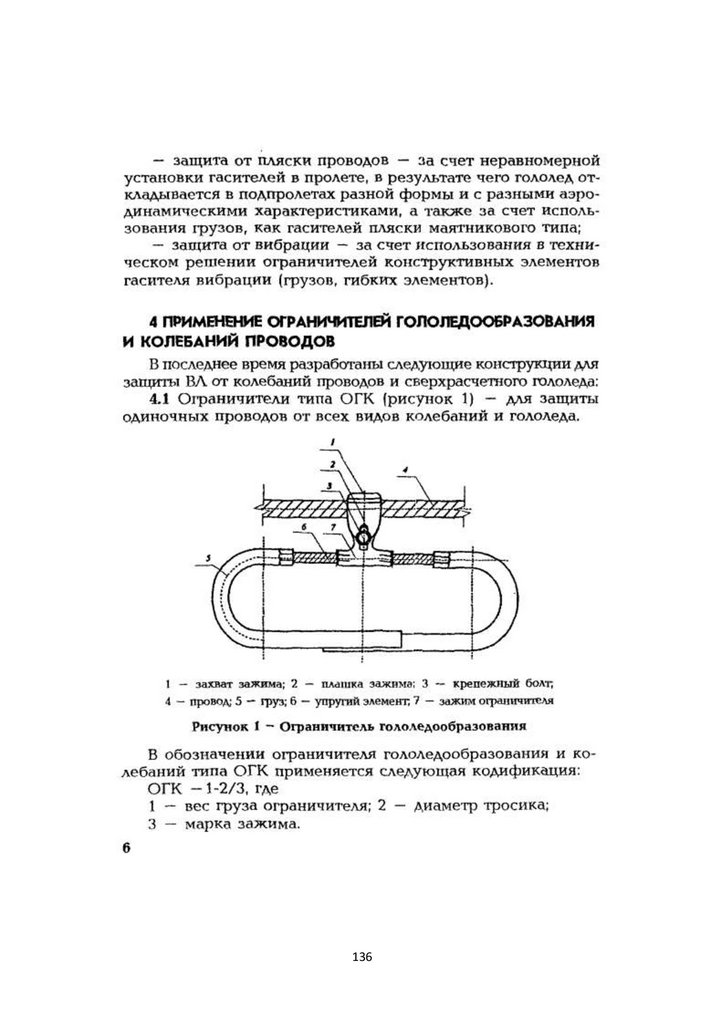

Ограничитель гололедообразования

Реферат:

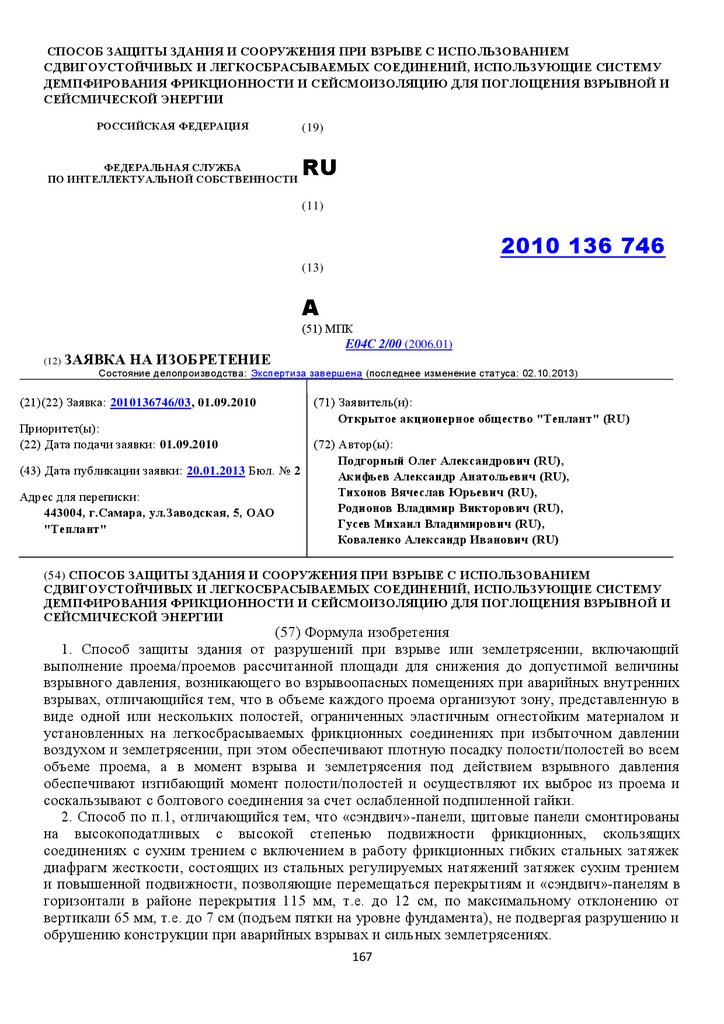

Изобретение может быть использовано в ограничении

гололедообразования на скатных кровлях , а именно в качестве

устройства для ограничения колебаний проводов (вибрации и пляски), а

также отложений на них гололеда на скатных крышах. Устройство

выполняется в виде упругого демпферного элемента (демпфирующей

петли или виброизолятора ), грузов, закрепляемых по концам этого

элемента, и зажима, которым устройство крепится к проводу и

посередине троса , в виде ограничителя гололедообразования , наледи и ссулек

на скатных кровлях, расположенной в месте крепления водостока , опор с самими

опорами

Ограничитель гололедообразования скатных крышах , расположенной в месте

крепления кабеля электрических опор с самими опорами выполнен в виде

виброизолтора или демпфирующей петли

Компоновкой и оптимальным выбором размеров стержней

достигается возможность подавления как низкочастотных колебаний,

так и высокочастотных колебаний проводов линии, а также

ограничения образования гололеда на проводах, за счет ограничителя

гололедообразования на скатных крышах расположенной в месте крепления кабеля

электрических опор с самими опорами

61

62.

Это позволяет достичь существенного снижения затратпроектирование, монтаж и эксплуатации скатных крыш.

на

Изобретение относится к области ограничения гололедообразования

и устройство для предотвращения образования наледей и

сосулек на скатных крышах с помощью демпфирующего

стального троса с использованием антиобледенительного

маятникового гасителя пляски , по слому и удалению сосулек

путем обеспечения многокаскадного демпфирования гасителя

пляски или с помощью демпфирующих сдвиговых тросовых

петель, закрепленных на стальном тросе, преимущественно при

импульсных многокаскадных ветровых нагрузках, а более

конкретно к ограничителям гололедообразования на скатных крышах

.

Провода и грозозащитные тросы выполняют роль , о граничения

гололедообразования на скатных крышах с помощью

демпфирующего стального троса с использованием

антиобледенительного маятникового гасителя пляски, по слому и

удалению сосулек путем обеспечения многокаскадного

демпфирования гасителя пляски или с помощью демпфирующих

сдвиговых тросовых петель, закрепленных на стальном тросе,

преимущественно при импульсных многокаскадных ветровых

нагрузках, скатных крыш, которые подвержены одновременным

действиям различных видов статических и динамических нагрузок.

Статическое действие нагрузок соответствует состоянию провода и

других частей конструкций или узлов линий, когда они не испытывают

ускорения и в них не возникают добавочные динамические напряжения.

При наличии ускорений возникают колебания, которые в некоторых

случаях могут дать явления резонанса, связанные с резким увеличением

напряжений. Поэтому колебания проводов представляют наибольшую

опасность для элементов линий и могут в ряде случаев стать главным

фактором, определяющим их надежность. Разрушение проводов от

колебаний обусловлено усталостью материала и происходит при

нагрузках, значительно меньших, чем расчетные нагрузки, создаваемые

отложением гололеда или воздействием ветра. Однако, если опасность

воздействия динамических нагрузок в основном зависит от

продолжительности колебаний, а статических нагрузок от величины

62

63.

отложения гололеда (равномерного ветра), то совместное их действиезначительно увеличивает напряженное состояние проводов и еще более

ухудшает положение с их несущей способностью и надежностью.

Проведенные в последнее время теоретические и экспериментальные

исследования показали, что требуются комплексные технические

решения, обеспечивающие одновременное ограничение вибрации и пляски

проводов, а также отложение сверхрасчетного гололеда, что

позволило бы существенно повысить надежность и для устройство

для предотвращения образования наледей и сосулек на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках и снизить затраты по их

монтажу и эксплуатации на два-три порядка.

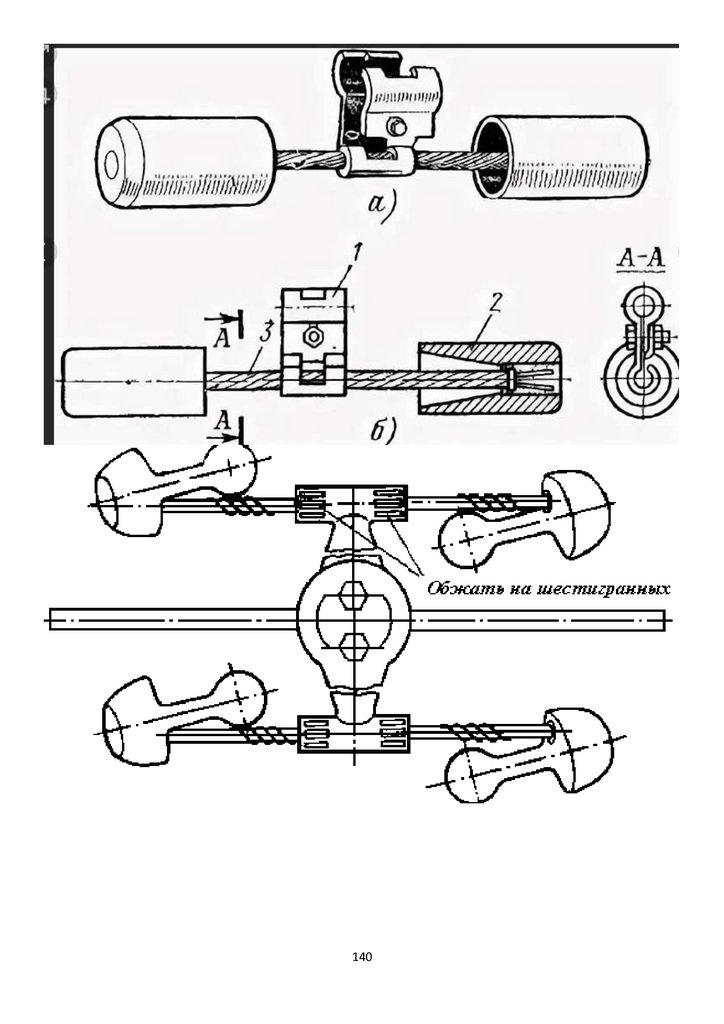

Известен гаситель вибрации для проводов воздушной линии

электропередачи, содержащий выполненный в виде проволочного

стального троса упругий демпферный элемент, жестко закрепленные

на некотором расстоянии от подвески гасителя на концах упругого

демпферного элемента литые грузы и выполненный в виде захвата и

плашки зажим, причем зажим закреплен на средней части упругого

демпферного элемента, а захват крепится на проводе при помощи

плашки и крепежного болта .

Такой гаситель достаточно эффективен при гашении эоловых

вибраций в диапазоне частот от 5 до 100 Гц, где он имеет все

необходимые собственные частоты, хотя для того, чтобы перекрыть

весь этот частотный диапазон для множества линейных объектов

требуется варьировать длину упругого демпферного элемента и массы

распределения грузов по длине, что приводит к возрастанию

номенклатуры выпуска гасителей, используемых на воздушных линиях

электропередачи различного класса напряжений.

Но главный недостаток этого гасителя вибрации состоит в том,

что он не может эффективно работать как ограничитель

63

64.

гололедообразования, так и гасителя пляски. Для ограничения величиныгололеда проводу необходимо увеличивать жесткость на кручение,

которую можно достигнуть, устанавливая под проводом груз на

достаточно длинной консоли. Возникающий реактивный крутящий

момент от такого груза будет препятствовать закручиванию провода

при отложении на нем гололеда. Это вызовет образование гололеда

вытянутой формы, более облегченного, вместо цилиндрического, более

тяжелого (в 2-3 раза).

Подавление низкочастотных колебаний (пляски) можно осуществить

за счет расстройства крутильных колебаний, которые управляют

этим процессом. Наиболее приемлемыми устройствами для этих целей

являются маятниковые гасители пляски на удлиненной консоли,

которые удобно вписываются в устройство гасителя вибрации за счет

развития его геометрических размеров в вертикальной плоскости.

Наиболее близким техническим решением по отношению к

предложенному является ограничитель гололедообразования и

колебаний проводов и ограничения гололедообразования и

устройство для предотвращения образования наледей и сосулек

на скатных крышах с помощью демпфирующего стального троса

с использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках, , содержащий упругий

демпферный элемент, разные демпфирующие петли и виброизоляторы ,

который расположены в месте крепления троса к самими опорам, жестко

закрепленных по концам упругого демпферного элемента, и зажим,

предназначенный для подвески на проводе, закрепленный одним концом

посередине упругого демпферного элемента, а другим подсоединенный к

проводу линии .

Однако данное устройство имеет существенные недостатки:

- конструктивная компоновка грузов этого гасителя не позволяет

достичь их оптимальных размеров, чтобы обеспечить эффективное

гашение вибраций, а тем более низкочастотных колебаний большой

амплитуды типа пляски проводов;

64

65.

- кроме того, у данного гасителя не хватает длины рычагапрямолинейных участков стержней грузов (они практически сближены

с упругим демпферным элементом) для того, чтобы развить

максимальный крутящий момент, который бы стопорил нарастание

гололеда на проводе или при положительной температуре провода

приводил бы к его осыпанию;

Авторы ставили перед собой задачу разработать комплексное

устройство, позволяющее одновременно гасить вибрацию и ветровую

нагрузку , пляску проводов и ограничивать величину

гололедообразования до размеров, не превышающих расчетных

значений; массово применяемые в настоящее время защитные средства

против атмосферных воздействий основаны на индивидуальном подходе

к защите от каждого вида атмосферного воздействия. Поставленная

авторами задача достигается за счет совокупности существенных

признаков предложенного технического решения, а именно:

ограничитель гололедообразования и колебаний проводов для

предотвращения образования наледей и сосулек на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках , содержащий упругий

демпферный элемент, грузы, выполненные в виде демпфирующей петли

и виброизоляторов, жестко закрепленных по концам упругого

демпферного элемента, и зажим, предназначенный для подвески на

проводе, закрепленный одним концом посередине упругого демпферного

элемента, а другим подсоединенный к проводу линии; причем

прямолинейные отрезки изогнутых стержней, расположенные под

упругим демпферным элементом, выполнены такой длины, что их

концевые участки заходят друг за друга таким образом, что оба груза и

упругий демпферный петли или виброизоляторва

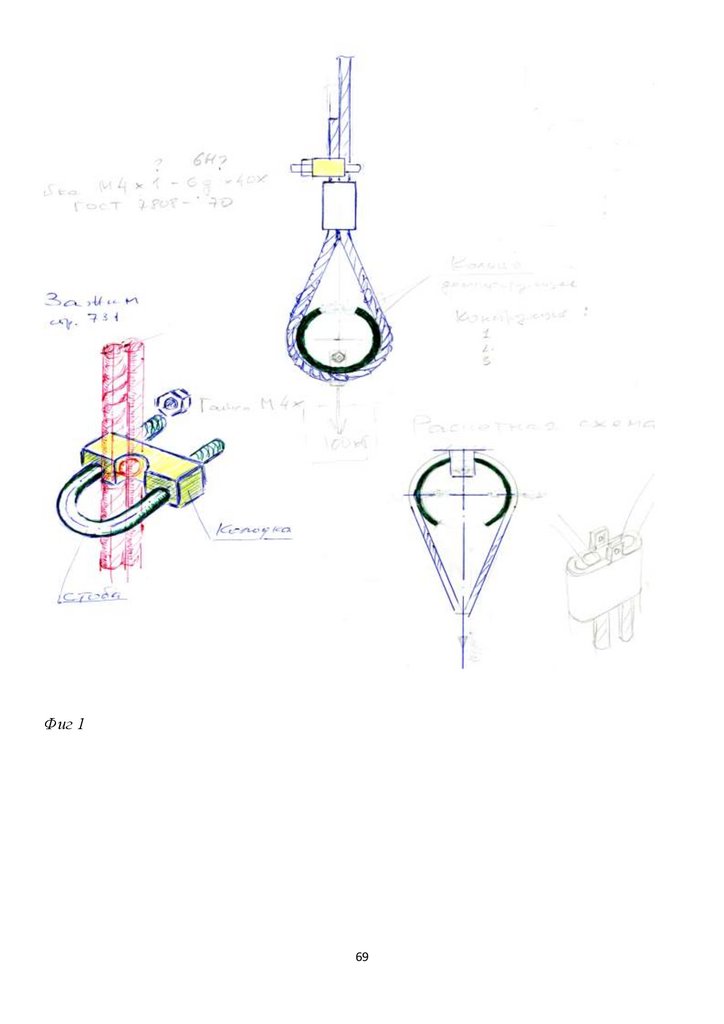

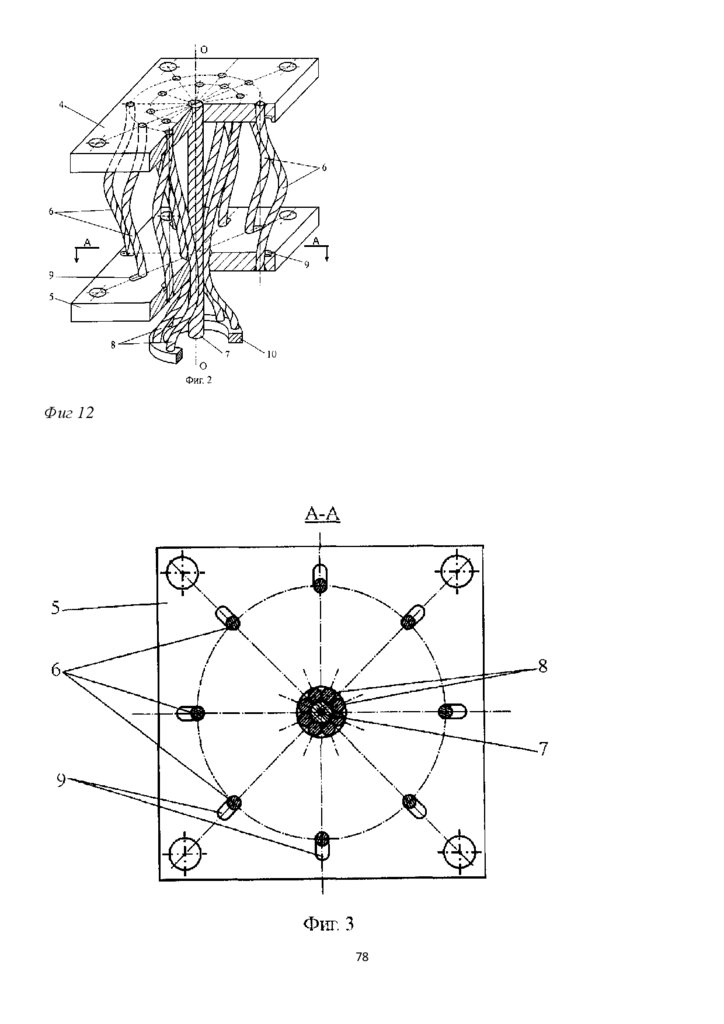

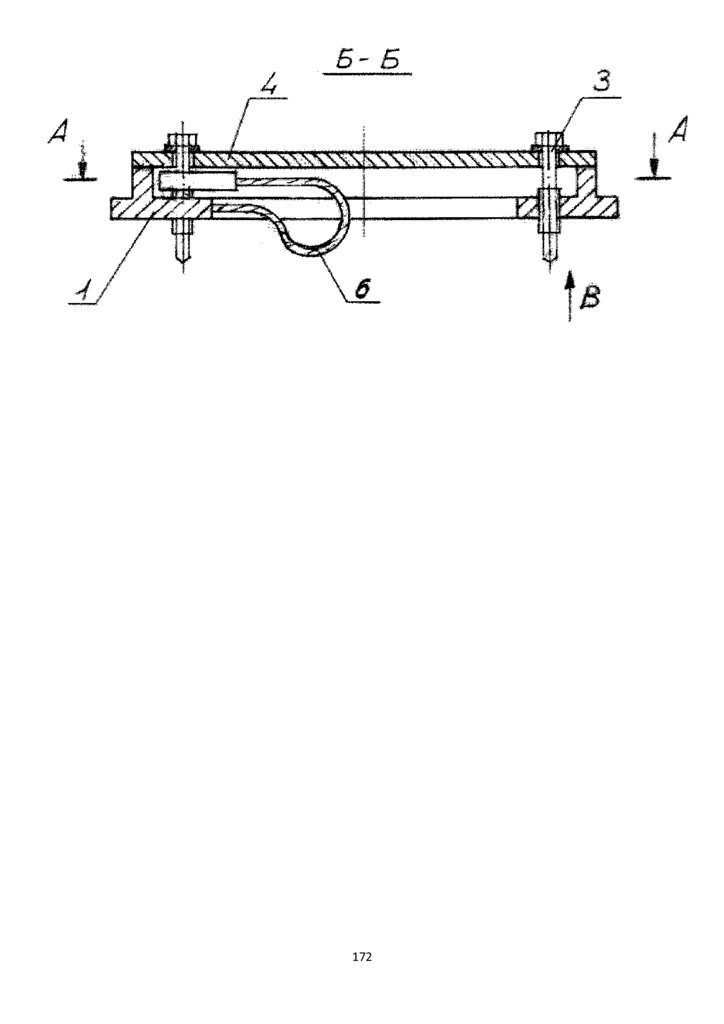

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1-21- общий

вид ограничителя гололедообразования и колебаний проводов для

предотвращения образования наледей и сосулек на скатных

65

66.

крышах с помощью демпфирующего стального троса сиспользованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках, выполненного согласно

настоящему изобретению, вид спереди перпендикулярно проводу; на

фиг.2 - то же, вид сбоку (вдоль провода) по стрелке А на фиг.1; на

фиг.3 - вариант предложенного устройства, выполненного по п.2

формулы изобретения.

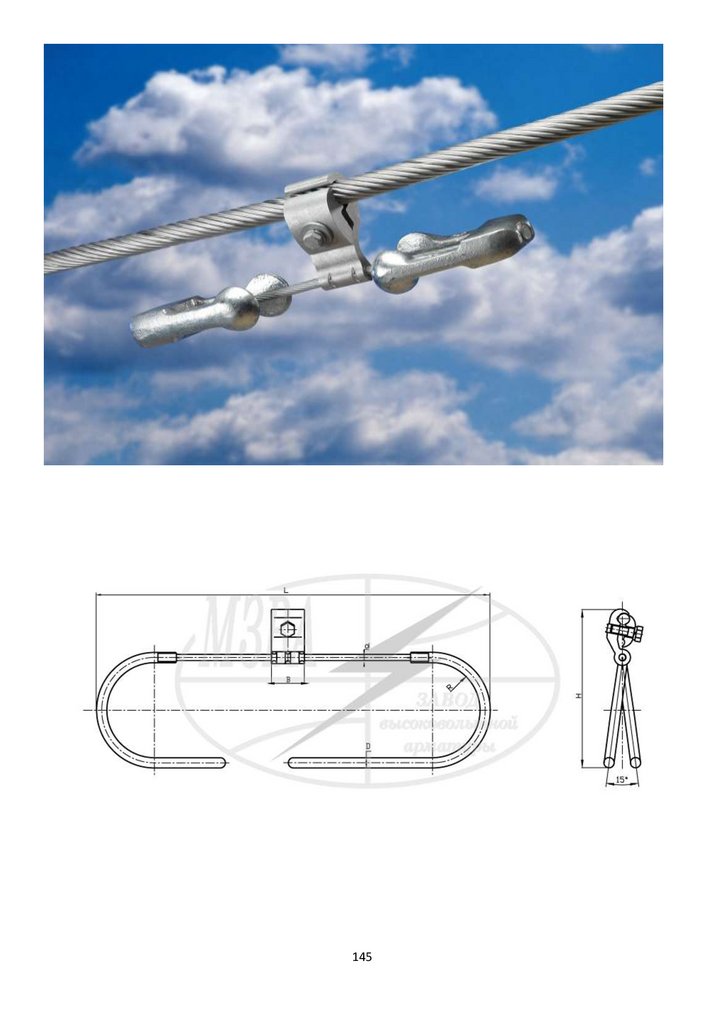

Заявляемый ограничитель гололедообразования, колебаний и разрыва

от ветровой и ураганной нагрузки проводов 1 воздушных линий

электропередачи состоит из упругого демпферного элемента 2,

например стального проволочного троса, грузов 3, демпфирующего

зажима 4, захвата 5 зажима 4, плашки 6 зажима 4 и крепежного болта

7. Зажимом 4 ограничитель крепится к середине троса 2, а с помощью

демпфирующей петли и виброизоляторов 6, захвата 5 он

подвешивается к проводу 1 воздушной линии электропередачи и

крепится на нем посредством крепежного болта на фрикционноподвижных соединениях 7.

Для достижения оптимальности демпфирующих свойств

ограничителя линейные размеры его элементов рассчитываются и

выбираются в определенных соотношениях и пропорциях.

Предложенный ограничитель гололедообразования и колебаний

проводов 1 воздушных линий электропередачи работает следующим

образом.

На воздушных линиях электропередачи возникают две формы

колебаний проводов, обусловленных действием ветра и гололеда, высокочастотные (десятки Гц), но небольшой амплитуды порядка

диаметра провода и низкочастотные (до 2-х Гц) достаточно больших

амплитуд (пляска). Для эффективного демпфирования колебаний какимлибо устройством необходимо, чтобы его демпфирующая система

имела такую же или близкую собственную частоту колебаний.

Указанный принцип гашения колебаний достигается в предложенном

ограничителе за счет специальной конфигурации стержней грузов 3,

обеспечивающей работу устройства как в низкочастотном, так и в

66

67.

высокочастотном диапазонах колебаний и позволяющей достичьувеличения энергии рассеивания и декремента затухания системы:

упругий демпферный элемент 2 - грузы 3. При этом за счет

существенного разнесения в вертикальной плоскости прямолинейных

отрезков 10 и 11 стержней 3 в заявленном ограничителе удается

значительно увеличить длину рычага от подвески до длинных

прямолинейных отрезков 11 и тем самым увеличить крутящий момент

системы, фиксирующий крутильные колебания и действующий также

противоположно крутящему моменту, обеспечивающему

одностороннее нарастание гололеда на проводе 1. В результате

гашение колебаний осуществляется на всех интересующих нас

частотах, охватывая как резонансные формы крутильных колебаний

провода, так и резонансные формы изгибных колебаний упругого

демпферного элемента 2. Меняя диаметр демпфирующей петли и длины

прямолинейных отрезков 11 стержней 3, а также и их вес (например,

дополнительным изгибом конца отрезка), можно охватить весь спектр

частотных колебаний, имеющих место на воздушных линиях

электропередачи (от вибрации до пляски).

Предложенный ограничитель гололедообразования и колебаний

проводов воздушных линий электропередачи представляет собой

демпфирующее устройство нового типа, решающее задачу снижения

колебаний комплексно, то есть позволяет одновременно гасить

вибрацию, пляску проводов и ограничить величину гололедообразования

до минимальных размеров. Настоящее техническое решение

эффективно в борьбе с пляской проводов и при гашении вибрационных

колебаний высокой частоты, что позволяет существенно снизить

затраты на проектирование, сооружение и эксплуатацию воздушных

линий электропередачи. В настоящее время предложенное устройство

успешно прошло испытания на испытательном стенде ―Сейсмофонд» и

рекомендовано к изготовлению; предполагается серийный выпуск таких

ограничителей гололедообразования и колебаний проводов воздушных

линий электропередачи и демпфирование при ветровой и ураганной

нагрузке исключающей разрыв линии электропередач

Источники информации

[1] Патент США №4,159,393, класс 174 - 42 (Н 02 G 7/14), 26.06.1979.

[2] Патент США №3,400,209, класс 174 - 42 (Н 02 G 7/14), 03.09.1968.

Формула изобретения

67

68.

1. Ограничитель гололедообразования и колебаний проводов дляограничения гололедообразования и устройство для

предотвращения образования наледей и сосулек на скатных

крышах с помощью демпфирующего стального троса с

использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках, содержащий демпфирующею

пелю и вироизоляторы , выполненные в виде демпфирующей петли,

жестко закрепленных по концам упругого демпферного элемента, и

зажим, предназначенный для подвески на проводе, закрепленный одним

концом посередине упругого демпферного элемента, а другим

подсоединенный к проводу, жестко закрепленных по концам упругого

демпферного элемента, по которому происходит демпфирования линий

электропередачи при ветровой и ураганной нагрузки с демпфированием

воздушных линий в местах крепления кабеля с опорой

2. Ограничитель по п.1, отличающийся тем, что один из концов

кабеля линий электропередачи закреплении к демпфирующей петле или

виброизолятору имеет демпфирующие характеристики, по линии

нагрузки от ветра и направлены к упругому демпферному элементу.

3. Ограничитель по п.1, отличающийся тем, что на одном из концевых

участков отрезков демпфирующей петли или виброизолятора

закреплен к опоре или ограничение гололедообразования и

устройство для предотвращения образования наледей и сосулек

на скатных крышах с помощью демпфирующего стального троса

с использованием антиобледенительного маятникового гасителя

пляски , по слому и удалению сосулек путем обеспечения

многокаскадного демпфирования гасителя пляски или с помощью

демпфирующих сдвиговых тросовых петель, закрепленных на

стальном тросе, преимущественно при импульсных

многокаскадных ветровых нагрузках с демпфирующими элементами

68

69.

Фиг 169

70.

Фиг270

71.

Фиг 371

72.

7273.

Фиг 473

74.

Фиг 574

75.

Фиг 6Фиг 7

75

76.

Фиг 8Фиг 9

76

77.

Фиг 10Фиг 11

77

78.

Фиг 1278

79.

Фиг 13Фиг 14

79

80.

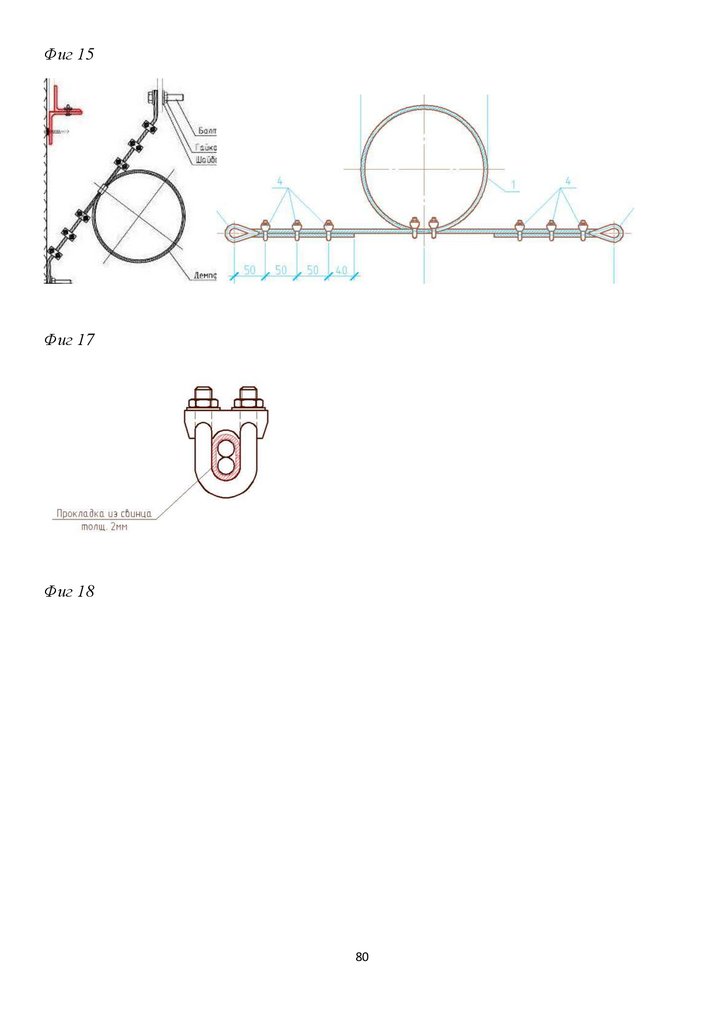

Фиг 15Фиг 17

Фиг 18

80

81.

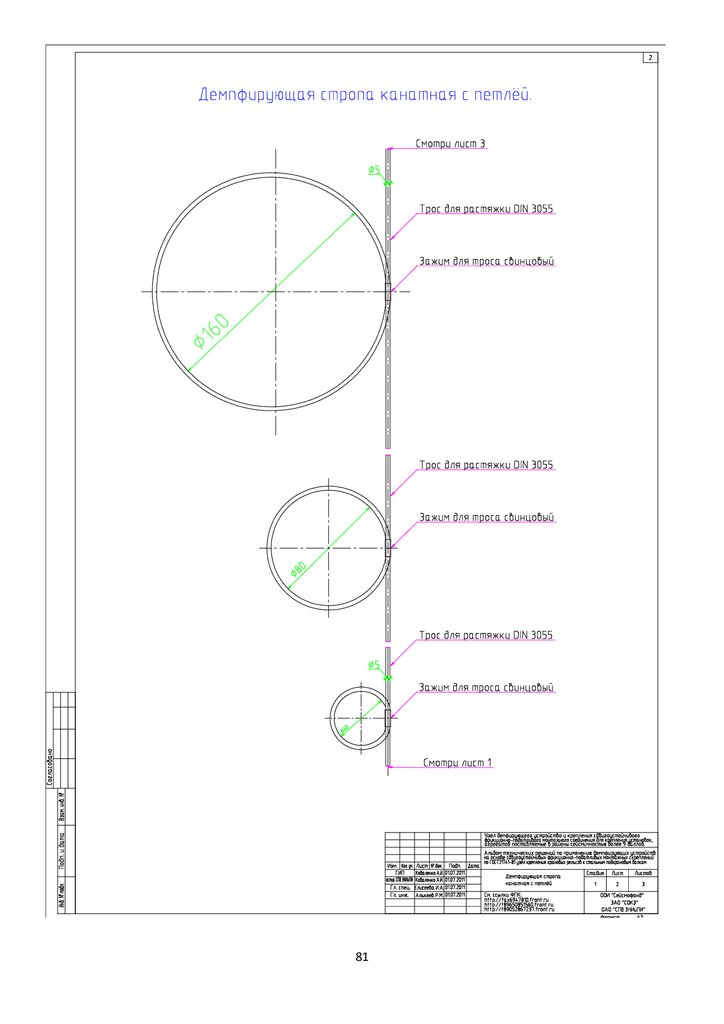

8182.

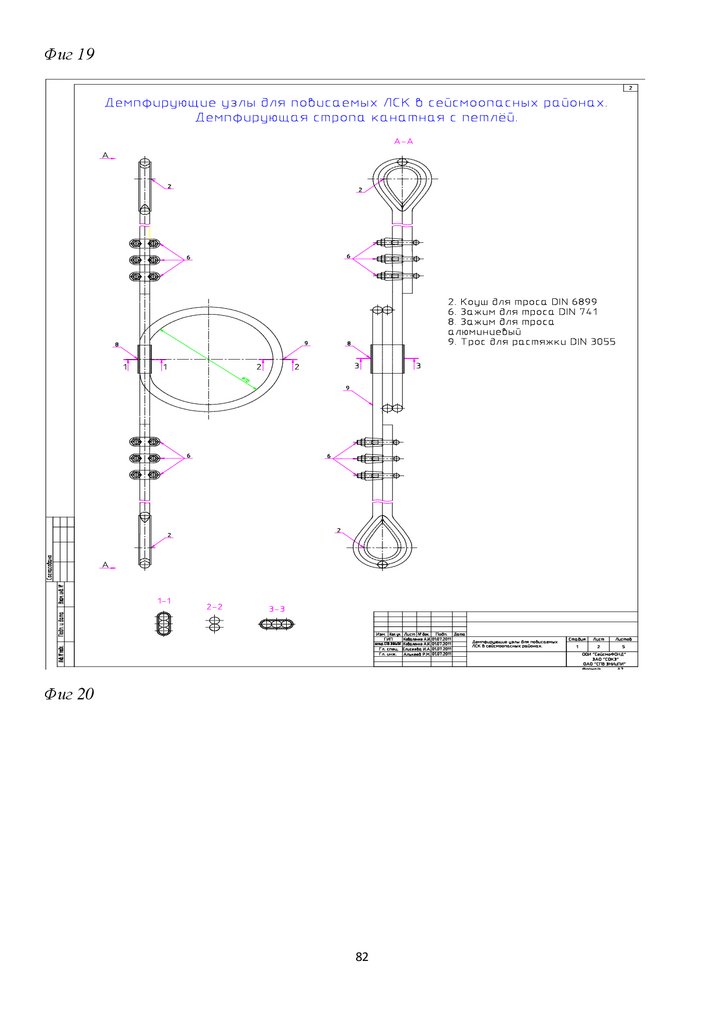

Фиг 19Фиг 20

82

83.

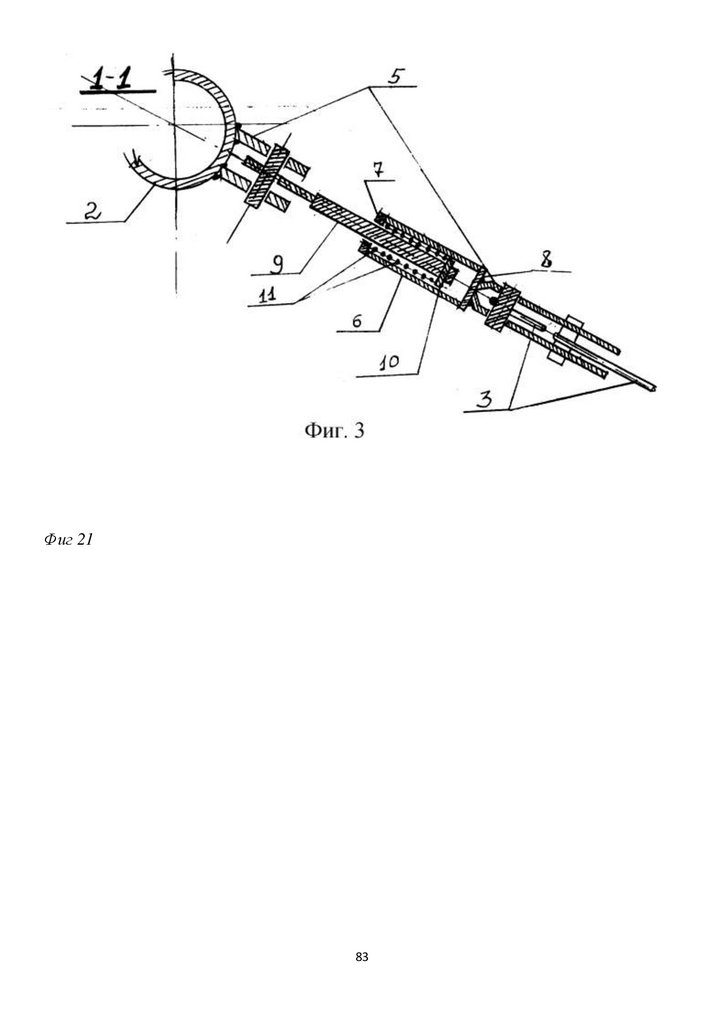

Фиг 2183

84.

8485.

8586.

8687.

8788.

8889.

8990.

9091.

9192.

9293.

9394.

9495.

9596.

9697.

Расчетный метод обоснования технологических мероприятий попредотвращению образования ледяных дамб на крышах зданий

со скатной кровлей

К.т.н., доцент А.С. Горшков*; д.т.н., профессор Н.И. Ватин;

магистрант А.И. Урустимов,

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный

политехнический университет;

к.ф.-м.н., профессор П.П. Рымкевич, ФВГОУ ВПО Военнокосмическая академия имени А.Ф. Можайского

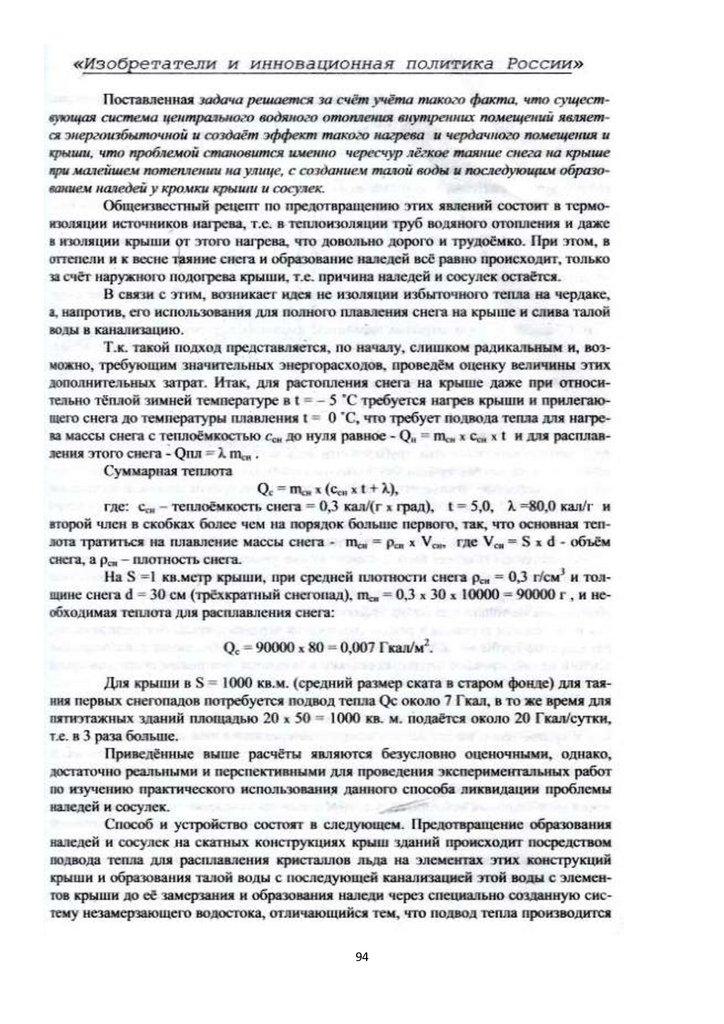

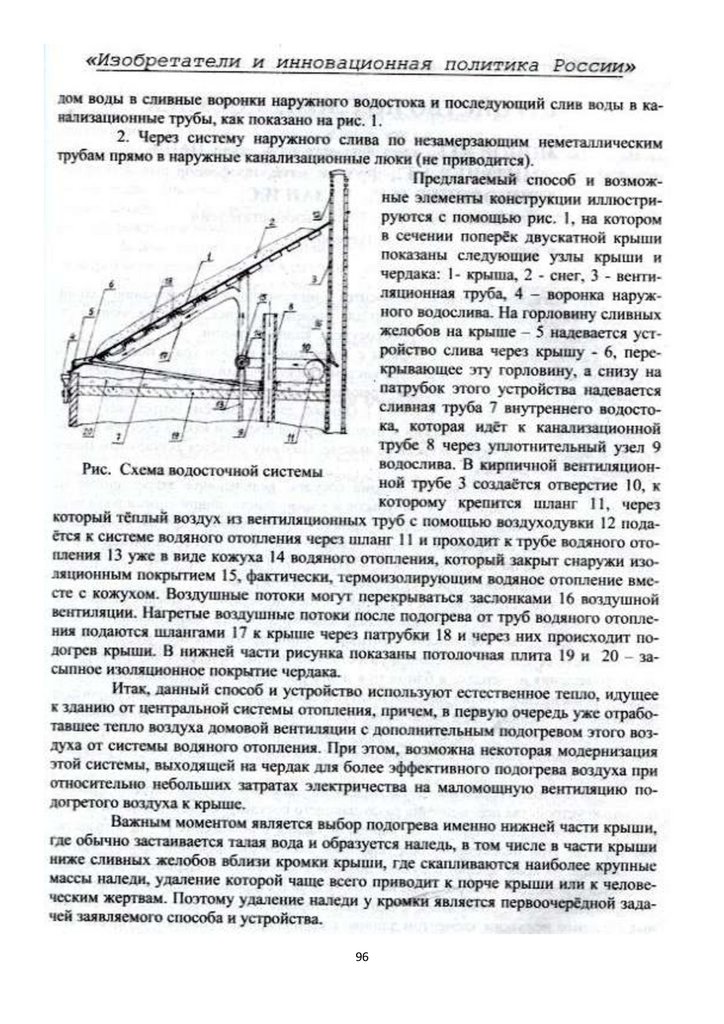

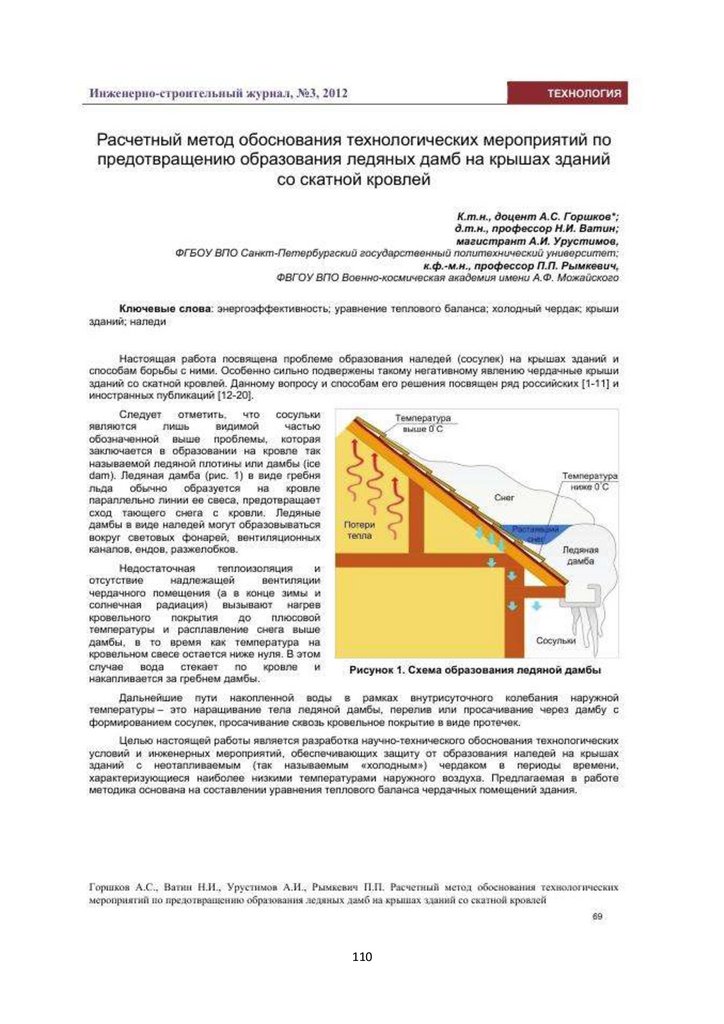

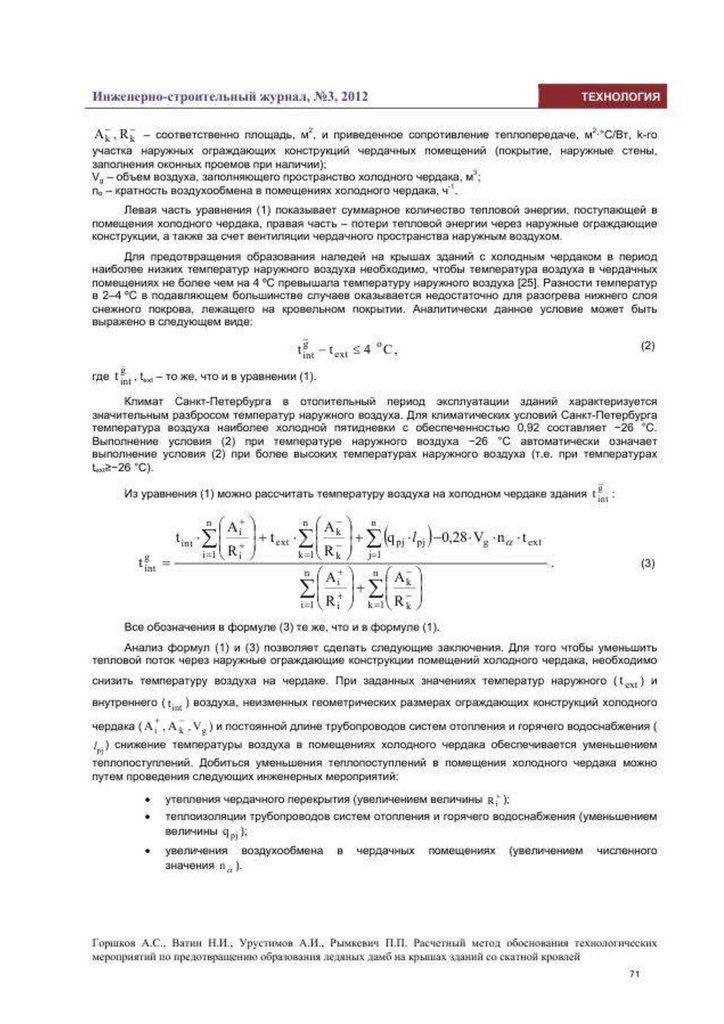

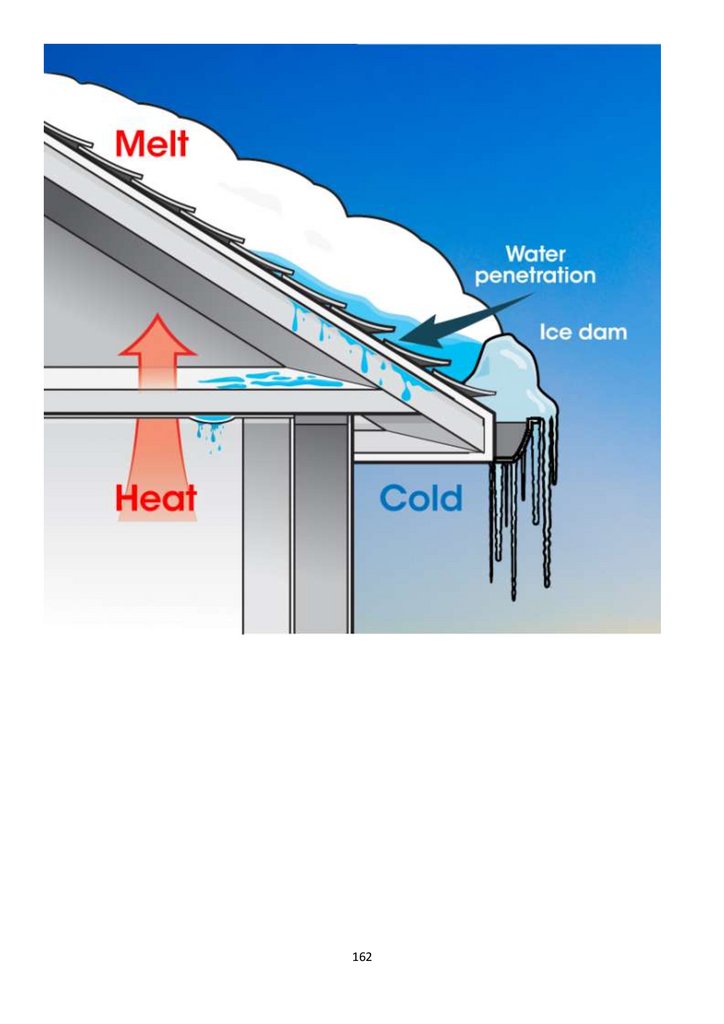

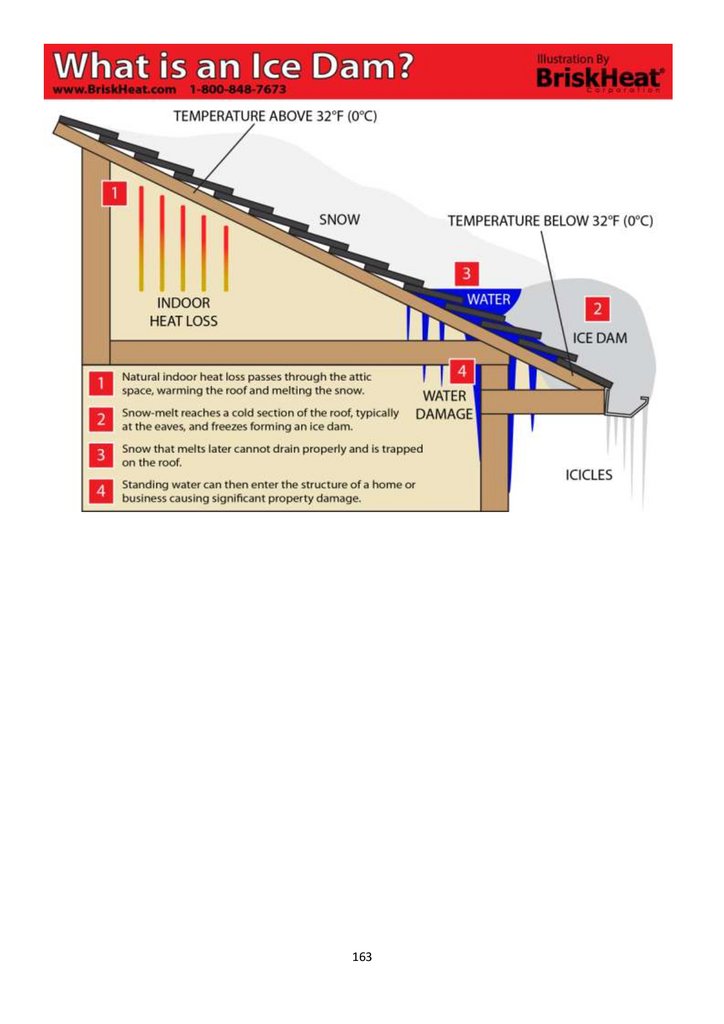

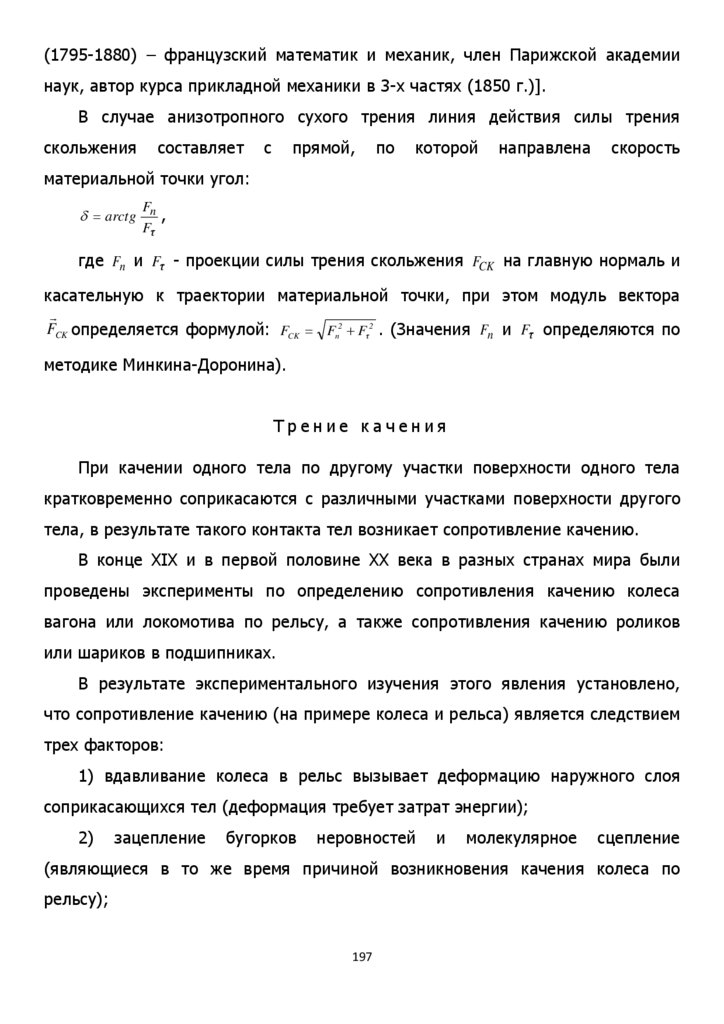

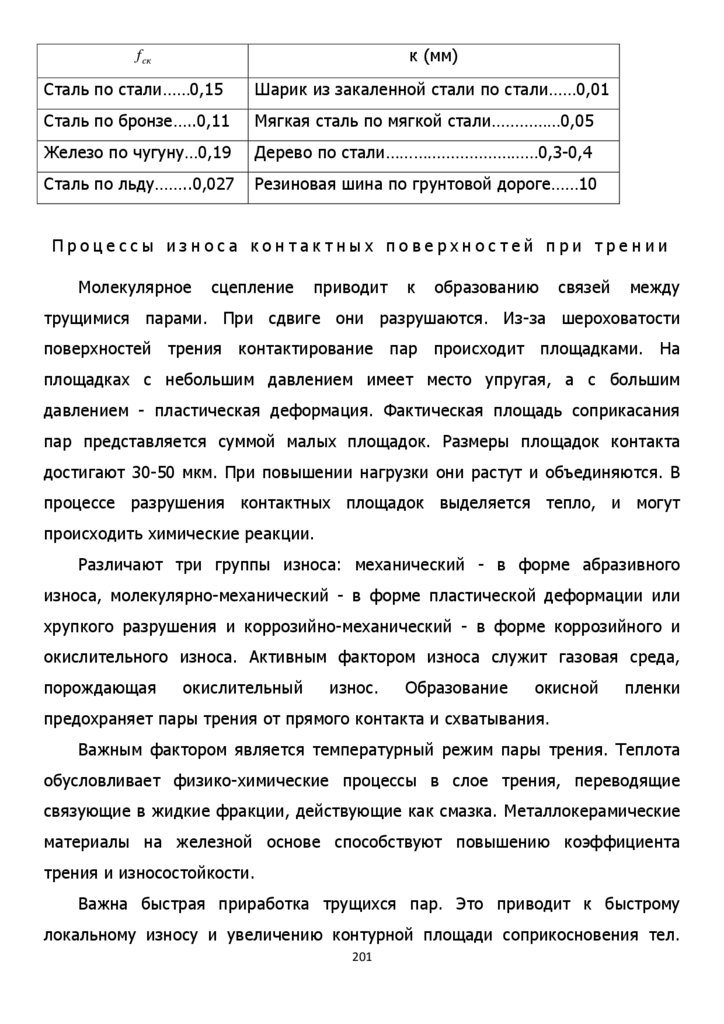

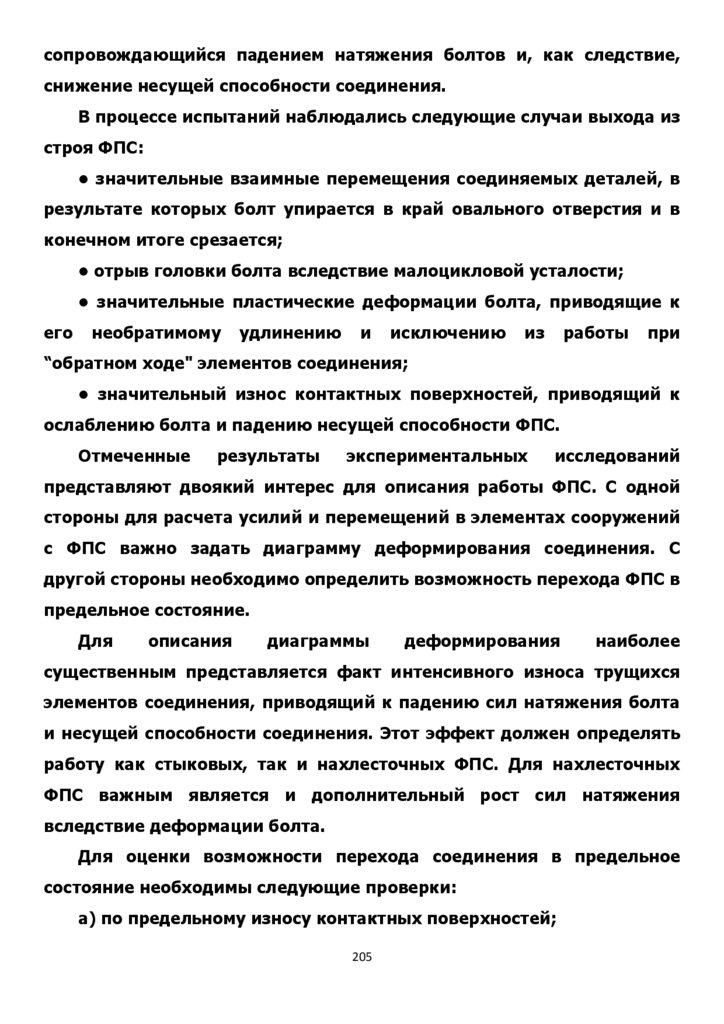

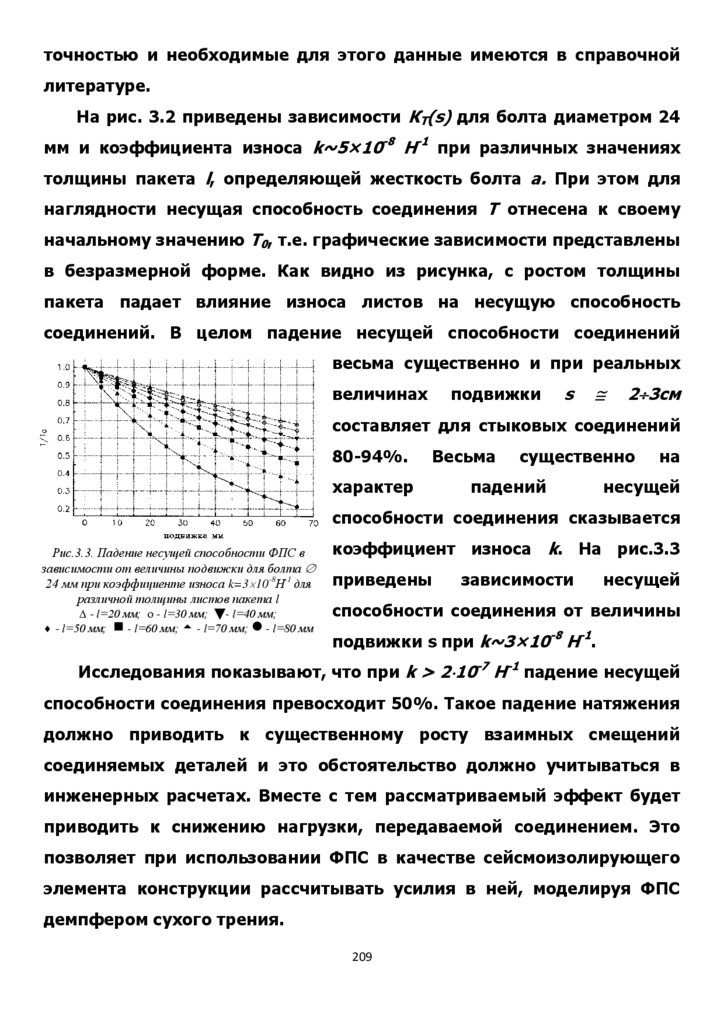

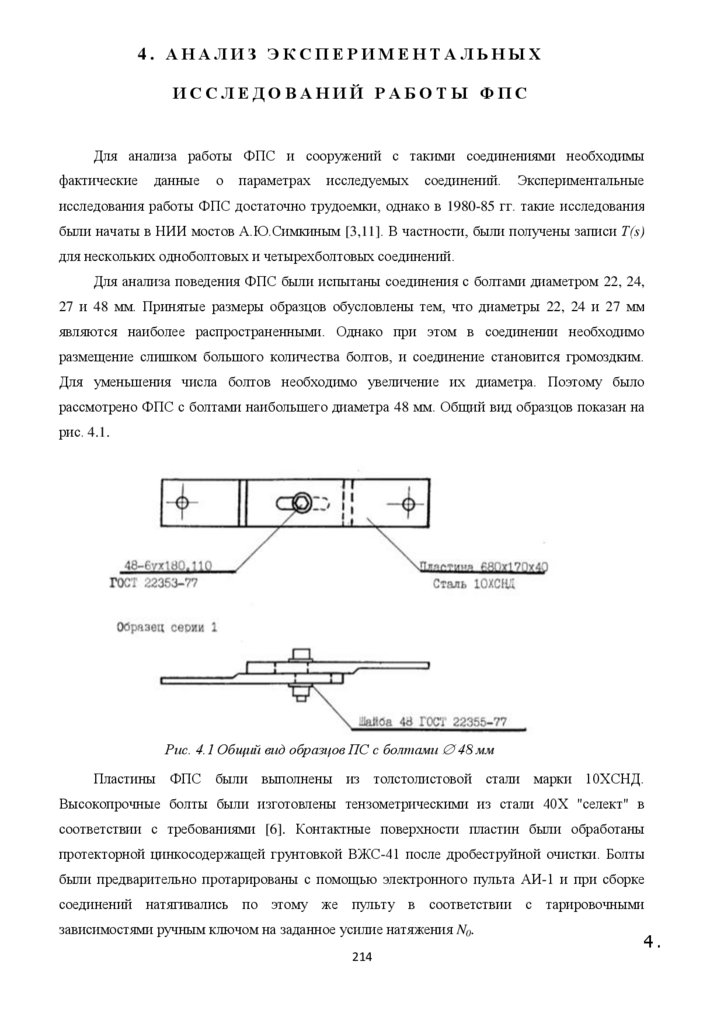

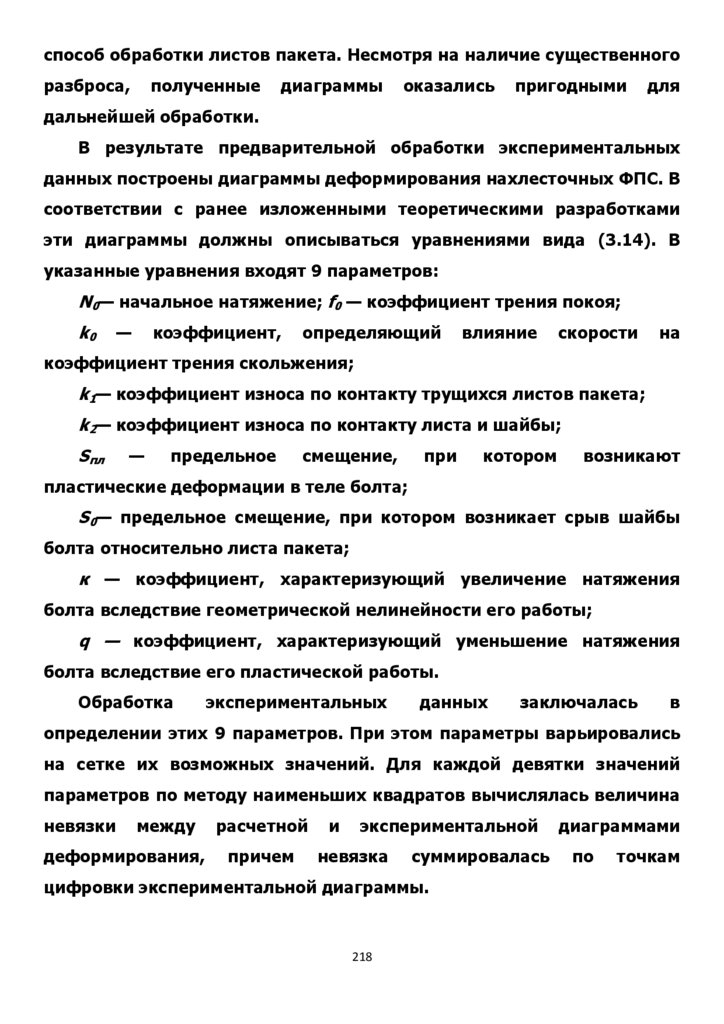

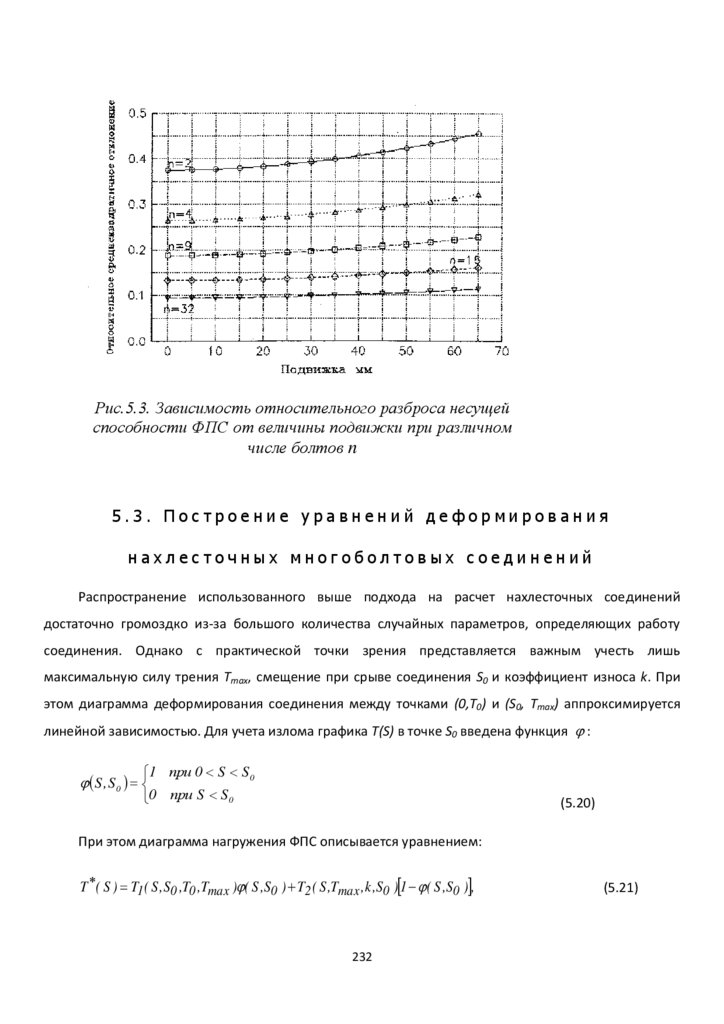

Рисунок 1. Схема образования ледяной дамбы

Ключевые слова: энергоэффективность; уравнение теплового

баланса; холодный чердак; крыши зданий; наледи

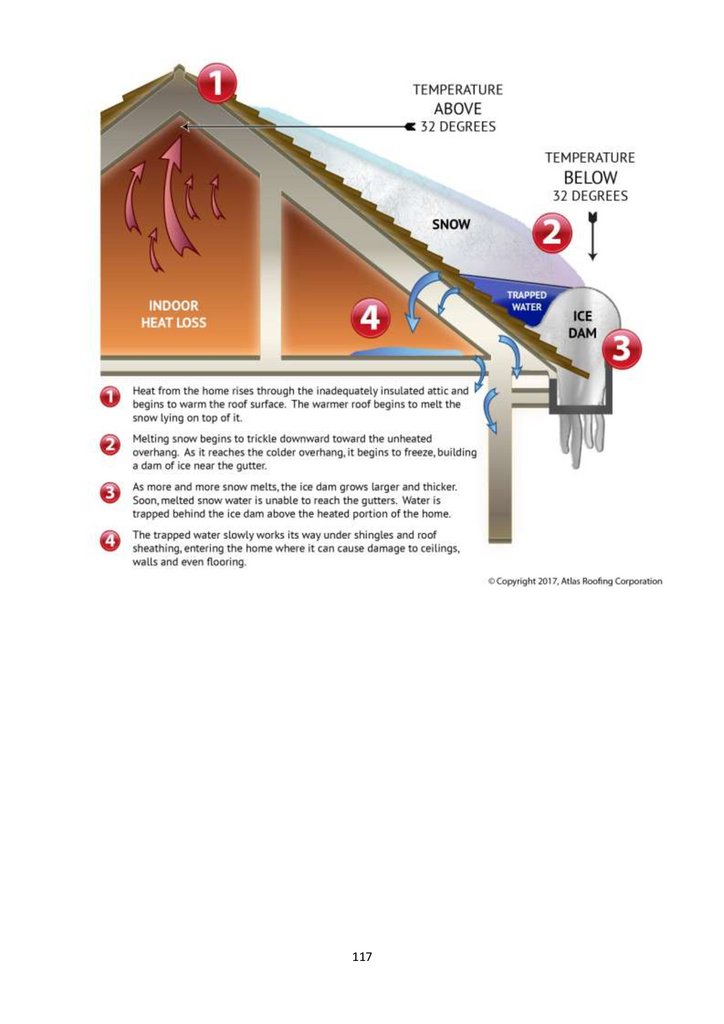

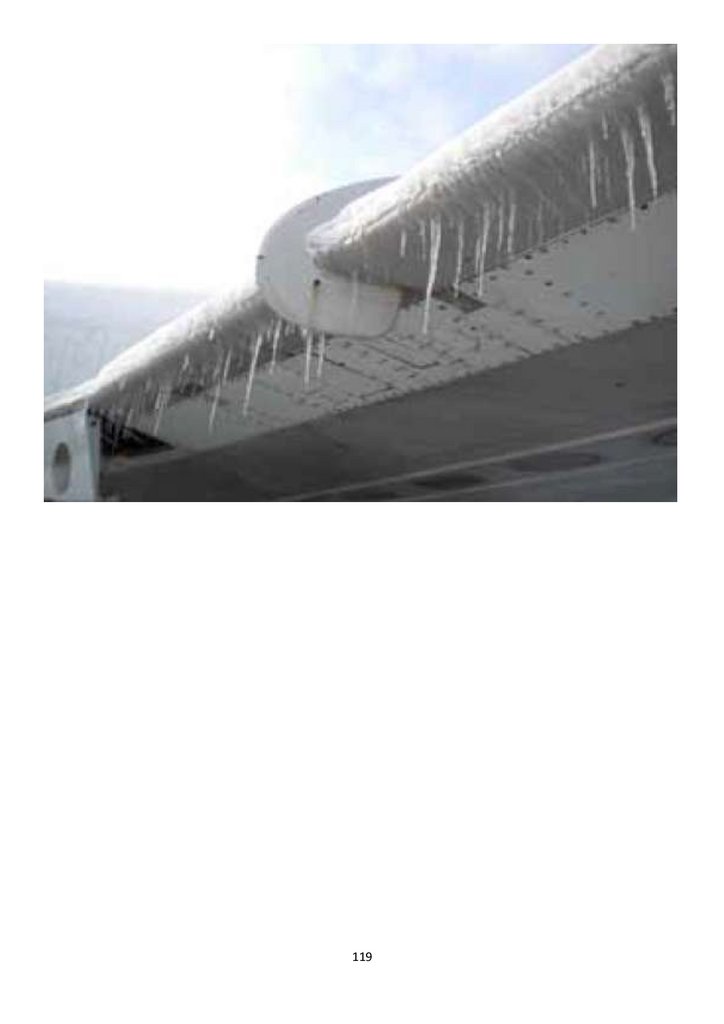

Настоящая работа посвящена проблеме образования наледей

(сосулек) на крышах зданий и способам борьбы с ними. Особенно

сильно подвержены такому негативному явлению чердачные

крыши зданий со скатной кровлей. Данному вопросу и способам его

решения посвящен ряд российских [1-11] и иностранных

публикаций [12-20].

Следует отметить, что сосульки являются лишь видимой частью

обозначенной выше проблемы, которая заключается в образовании

на кровле так называемой ледяной плотины или дамбы (ice dam).

Ледяная дамба (рис. 1) в виде гребня льда обычно образуется на

кровле параллельно линии ее свеса, предотвращает сход тающего

снега с кровли. Ледяные дамбы в виде наледей могут

образовываться вокруг световых фонарей, вентиляционных

каналов, ендов, разжелобков.

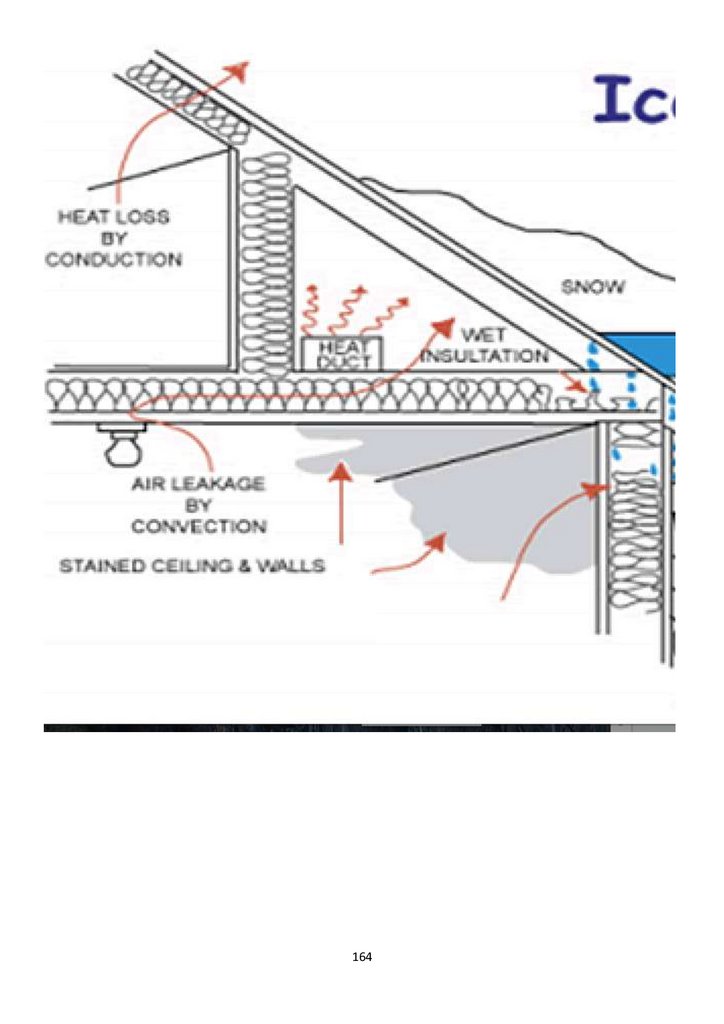

Недостаточная теплоизоляция и отсутствие надлежащей

вентиляции чердачного помещения (а в конце зимы и солнечная

радиация) вызывают нагрев кровельного покрытия до плюсовой

температуры и расплавление снега выше дамбы, в то время как

температура на кровельном свесе остается ниже нуля. В этом

случае вода стекает по кровле и накапливается за гребнем дамбы.

Дальнейшие пути накопленной воды в рамках внутрисуточного

колебания наружной температуры - это наращивание тела

97

98.

ледяной дамбы, перелив или просачивание через дамбу сформированием сосулек, просачивание сквозь кровельное покрытие

в виде протечек.

Целью настоящей работы является разработка научнотехнического обоснования технологических условий и инженерных

мероприятий, обеспечивающих защиту от образования наледей на

крышах зданий с неотапливаемым (так называемым «холодным»)

чердаком в периоды времени, характеризующиеся наиболее

низкими температурами наружного воздуха. Предлагаемая в

работе методика основана на составлении уравнения теплового

баланса чердачных помещений здания.

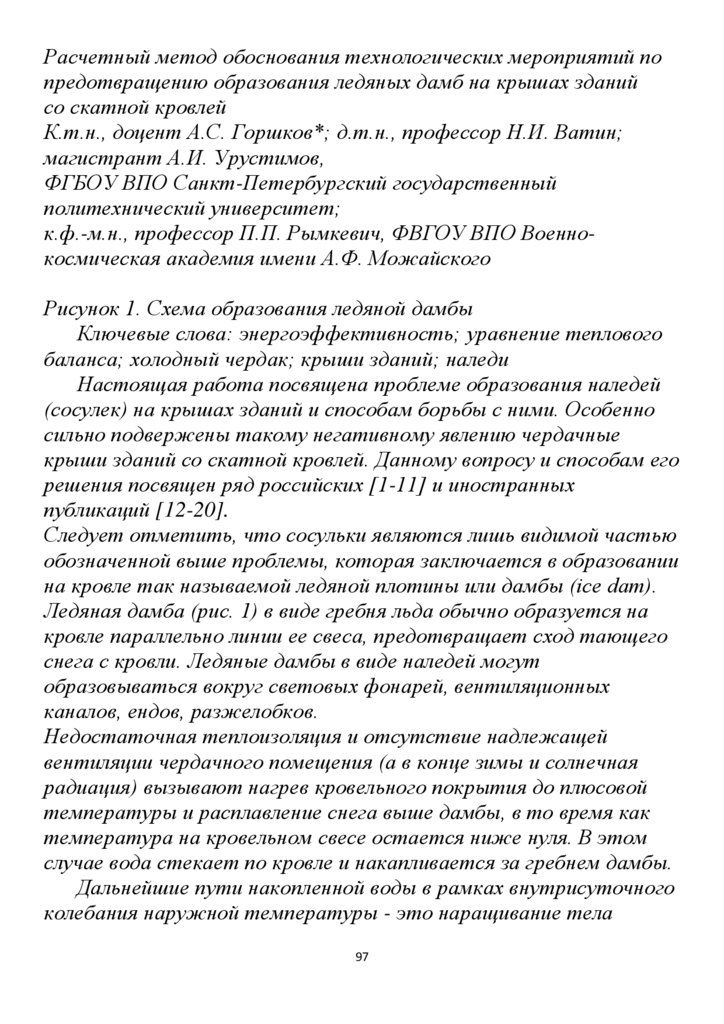

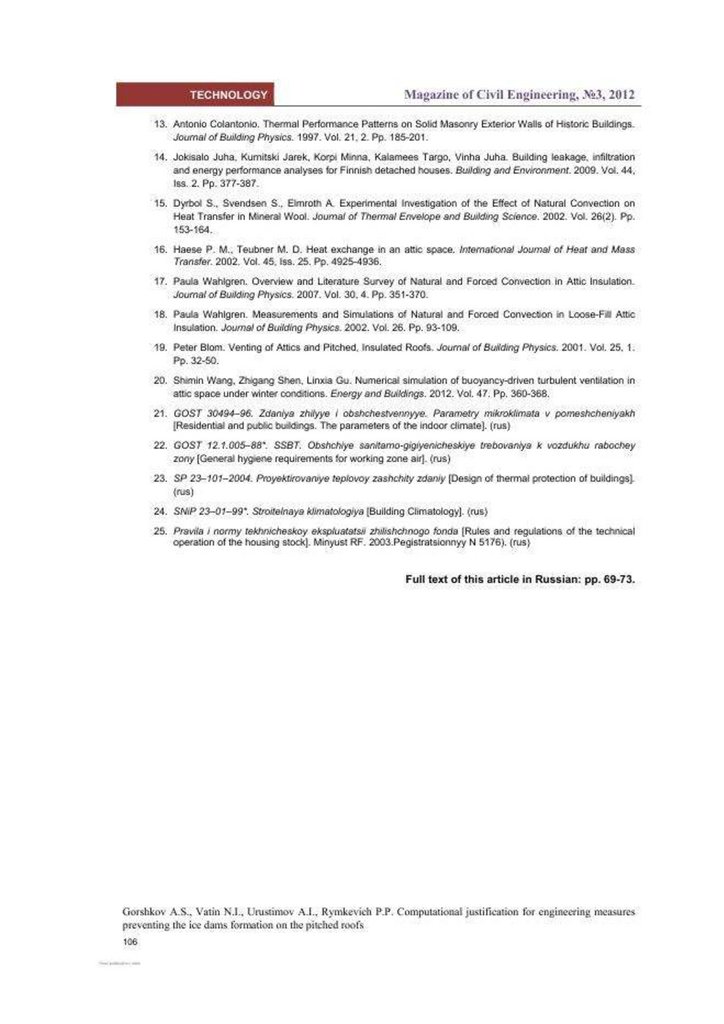

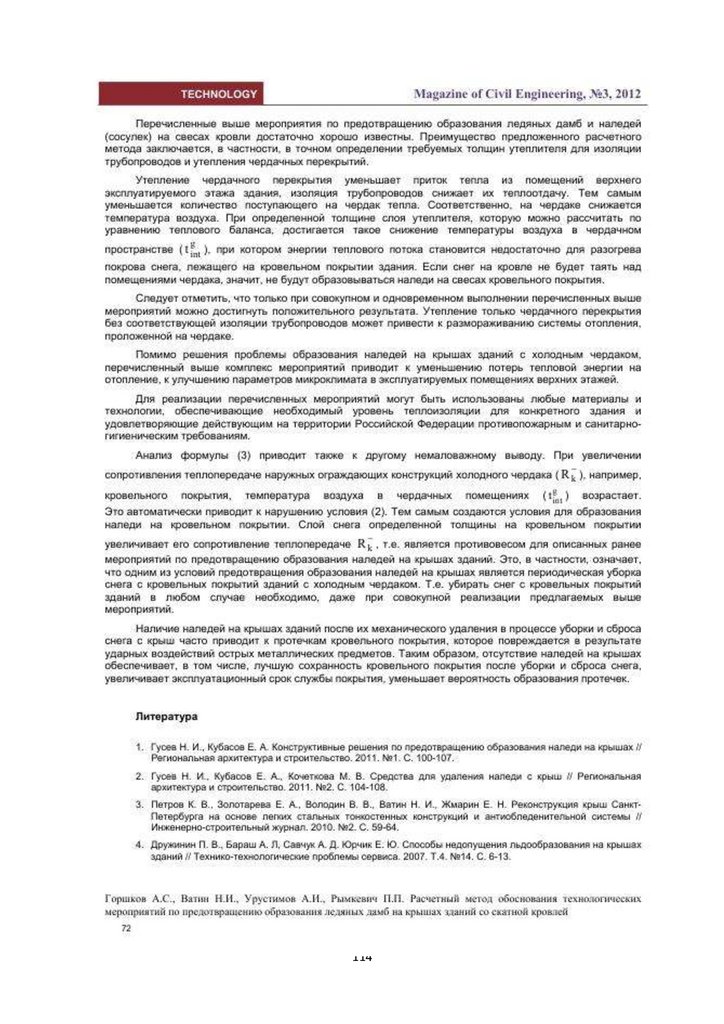

Схема

баланса

теплопотерь и

теплопоступлений чердачных помещений здания с холодным

чердаком и скатной кровлей представлена на рисунке 2.

Из представленной на рисунке 2 схемы теплового баланса

помещений холодного чердака видно, что теплопоступления в них

формируются за счет притока тепла через чердачное перекрытие

из помещений верхнегоэтажа

эксплуатируемого здания, а также за счет теплоотдачи

проложенных на чердаке трубопроводов системы

отопления. Теплопотери

складываются из утечек тепла через наружные ограждающие

конструкции чердака (стены и покрытие) и потерь за счет

вентиляции чердачных

помещений наружным

воздухом.

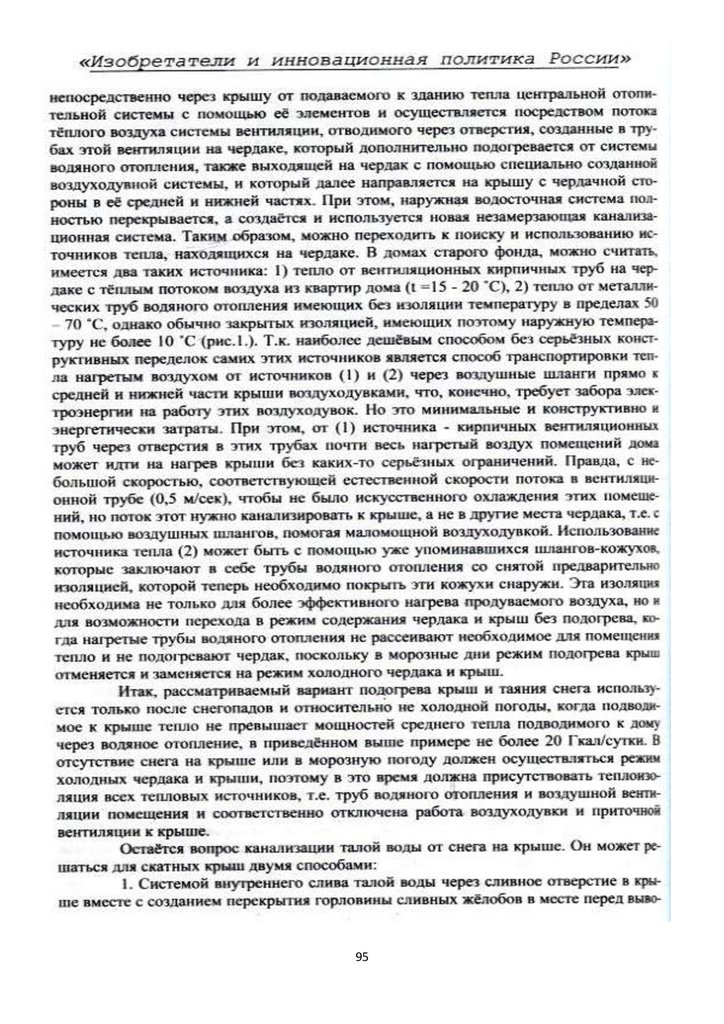

Рисунок 2. Схема баланса теплопоступлений и теплопотерь

холодных чердаков зданий

Аналитически представленную на рисунке 2 схему теплового

баланса чердачных помещений здания можно выразить

следующим уравнением:

98

99.

где tint - температура внутреннего воздуха в помещениях верхнегоэтажа здания, принимаемая согласно требованиям ГОСТ 30494

[21] для жилых и общественных зданий, ГОСТ 12.1.005 [22] для

производственных зданий, °С, или определяемая инструментально

в процессе натурных измерений параметров микроклимата в

помещениях здания;

tgt - температура воздуха в помещениях холодного чердака здания,

°С;

А +, R+ - соответственно площадь, м2, и приведенное

сопротивление теплопередаче, м2 °С/Вт, i-го участка ограждения

между отапливаемыми в здании помещениями и помещениями

холодного чердака (чердачное перекрытие, стены вентканалов,

перегородки между чердачными помещениями и помещениями

лестничных маршей и др.);

qpj - линейная плотность теплового потока через поверхность

теплоизоляции, приходящаяся на 1 п.м. длины трубопровода j-го

диаметра с учетом теплопотерь через изолированные опоры,

фланцевые соединения и арматуру, Вт/м (для чердаков и подвалов

значения qpj в зависимости от условного диаметра трубопровода

и средней температуре теплоносителя приведены в табл. 12 СП

23-101 [23]); /pj - длина трубопровода j-го диаметра, м (для

эксплуатируемых зданий принимается по фактическим данным);

text - температура наружного воздуха, °С, принимаемая для

соответствующего населенного пункта по средней температуре

наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно

СНиП 23-01 [24];

А_ ,R_ - соответственно площадь, м2, и приведенное

сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт, k-го участка наружных

ограждающих конструкций чердачных помещений (покрытие,

наружные стены, заполнения оконных проемов при наличии);

Vg - объем воздуха, заполняющего пространство холодного

чердака, м3; na - кратность воздухообмена в помещениях

холодного чердака, ч-1.

99

100.

Левая часть уравнения (1) показывает суммарное количествотепловой энергии, поступающей в помещения холодного чердака,

правая часть - потери тепловой энергии через наружные

ограждающие конструкции, а также за счет вентиляции

чердачного пространства наружным воздухом.

(2)

Для предотвращения образования наледей на крышах зданий с

холодным чердаком в период наиболее низких температур

наружного воздуха необходимо, чтобы температура воздуха в

чердачных помещениях не более чем на 4 °С превышала

температуру наружного воздуха [25]. Разности температур в 2-4

°С в подавляющем большинстве случаев оказывается

недостаточно для разогрева нижнего слоя снежного покрова,

лежащего на кровельном покрытии. Аналитически данное условие

может быть выражено в следующем виде:

Климат Санкт-Петербурга в отопительный период

эксплуатации зданий характеризуется значительным разбросом

температур наружного воздуха. Для климатических условий

Санкт-Петербурга температура воздуха наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92 составляет -26 °С.

Выполнение условия (2) при температуре наружного воздуха -26

°С автоматически означает выполнение условия (2) при более

высоких температурах наружного воздуха (т.е. при

температурах text—-26 °С).

Из уравнения (1) можно рассчитать температуру воздуха на

холодном чердаке здания t

Все обозначения в формуле (3) те же, что и в формуле (1).

Анализ формул (1) и (3) позволяет сделать следующие

заключения. Для того чтобы уменьшить тепловой поток через

наружные ограждающие конструкции помещений холодного

чердака, необходимо

снизить температуру воздуха на чердаке. При заданных значениях

температур наружного (text) и

100

101.

внутреннего (tint ) воздуха, неизменных геометрических размерахограждающих конструкций холодного

чердака (А +, А _ , Vg) и постоянной длине трубопроводов систем

отопления и горячего водоснабжения (

/pj) снижение температуры воздуха в помещениях холодного

чердака обеспечивается уменьшением

теплопоступлений. Добиться уменьшения теплопоступлений в

помещения холодного чердака можно путем проведения

следующих инженерных мероприятий:

• утепления чердачного перекрытия (увеличением величины R+);

• теплоизоляции трубопроводов систем отопления и горячего

водоснабжения (уменьшением величины q pj );

• увеличения воздухообмена в чердачных помещениях (увеличением

численного значения na).

Перечисленные выше мероприятия по предотвращению

образования ледяных дамб и наледей (сосулек) на свесах кровли

достаточно хорошо известны. Преимущество предложенного

расчетного метода заключается, в частности, в точном

определении требуемых толщин утеплителя для изоляции

трубопроводов и утепления чердачных перекрытий.

Утепление чердачного перекрытия уменьшает приток тепла

из помещений верхнего эксплуатируемого этажа здания, изоляция

трубопроводов снижает их теплоотдачу. Тем самым

уменьшается количество поступающего на чердак тепла.

Соответственно, на чердаке снижается температура воздуха.

При определенной толщине слоя утеплителя, которую можно

рассчитать по уравнению теплового баланса, достигается такое

снижение температуры воздуха в чердачном

пространстве (tglt), при котором энергии теплового потока

становится недостаточно для разогрева

покрова снега, лежащего на кровельном покрытии здания. Если

снег на кровле не будет таять над помещениями чердака, значит,

не будут образовываться наледи на свесах кровельного покрытия.

101

102.

Следует отметить, что только при совокупном иодновременном выполнении перечисленных выше мероприятий

можно достигнуть положительного результата. Утепление

только чердачного перекрытия без соответствующей изоляции

трубопроводов может привести к размораживанию системы

отопления, проложенной на чердаке.

Помимо решения проблемы образования наледей на крышах

зданий с холодным чердаком, перечисленный выше комплекс

мероприятий приводит к уменьшению потерь тепловой энергии на

отопление, к улучшению параметров микроклимата в

эксплуатируемых помещениях верхних этажей.

Для реализации перечисленных мероприятий могут быть

использованы любые материалы и технологии, обеспечивающие

необходимый уровень теплоизоляции для конкретного здания и

удовлетворяющие действующим на территории Российской

Федерации противопожарным и санитарно- гигиеническим

требованиям.

Анализ формулы (3) приводит также к другому

немаловажному выводу. При увеличении сопротивления

теплопередаче наружных ограждающих конструкций холодного

чердака (Rk), например,

кровельного покрытия, температура воздуха в чердачных

помещениях (tgnt) возрастает.

Это автоматически приводит к нарушению условия (2). Тем

самым создаются условия для образования наледи на кровельном

покрытии. Слой снега определенной толщины на кровельном

покрытии

увеличивает его сопротивление теплопередаче R-, т.е. является

противовесом для описанных ранее мероприятий по

предотвращению образования наледей на крышах зданий. Это, в

частности, означает, что одним из условий предотвращения

образования наледей на крышах является периодическая уборка

снега с кровельных покрытий зданий с холодным чердаком. Т.е.

убирать снег с кровельных покрытий зданий в любом случае

102

103.

необходимо, даже при совокупной реализации предлагаемых вышемероприятий.

Наличие наледей на крышах зданий после их механического

удаления в процессе уборки и сброса снега с крыш часто приводит

к протечкам кровельного покрытия, которое повреждается в

результате ударных воздействий острых металлических

предметов. Таким образом, отсутствие наледей на крышах

обеспечивает, в том числе, лучшую сохранность кровельного

покрытия после уборки и сброса снега, увеличивает

эксплуатационный срок службы покрытия, уменьшает

вероятность образования протечек.

Литература

1. Гусев Н. И., Кубасов Е. А. Конструктивные решения по

предотвращению образования наледи на крышах // Региональная

архитектура и строительство. 2011. №1. С. 100-107.

2. Гусев Н. И., Кубасов Е. А., Кочеткова М. В. Средства для

удаления наледи с крыш // Региональная архитектура и

строительство. 2011. №2. С. 104-108.

3. Петров К. В., Золотарева Е. А., Володин В. В., Ватин Н. И.,

Жмарин Е. Н. Реконструкция крыш Санкт- Петербурга на основе

легких стальных тонкостенных конструкций и

антиобледенительной системы // Инженерно-строительный

журнал. 2010. №2. С. 59-64.

5. Гурьянова О. Н. Энергосберегающая технология борьбы с

сосульками // Горный информационно- аналитический бюллетень

(научно-технический журнал) Mining information and analytical

bulletin (scientific and technical journal). 2007. №12. С. 213-215.

6. Бугаев А. С., Лапшин В. Б., Палей А. А. Почему возникла

проблема сосулек? // Водоочистка. Водоподготовка.

Водоснабжение. 2010. № 3. С. 14-25.

7. Васин А. П. Тепловизионное обследование зданий и анализ причин

образования наледей // Вестник гражданских инженеров. 2011. №

2. С. 92-98.

8. Лукинский О. А. Проблемы скатных кровель // Жилищное

строительство. 2008. № 2. С. 46-47.

103

104.

9. Москвитин В. А. Устройство теплоизоляции чердачныхперекрытий монолитной укладки из композиционного материала

«ПОРОПЛАСТ CF 02» // Промышленное и гражданское

строительство. 2006. № 6. С. 53-54.

10. Порывай Г. А. Техническая эксплуатация зданий. М.:

Стройиздат, 1974. 254 с.

11. Сокова С. Д. Основы создания методики оценки состояния и

прогнозирования долговечности кровель в условиях эксплуатации //

Academia. Архитектура и строительство. 2009. № 5. С. 542-544.

12. Tobiasson W., Buska J., Greatorex A. Вентиляция чердаков для

ликвидации сосулек на карнизах кровли // АВОК: Вентиляция,

отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и

строительная теплофизика. 2011. № 3. С. 20-25.

13. Antonio Colantonio. Thermal Performance Patterns on Solid

Masonry Exterior Walls of Historic Buildings // Journal of Building

Physics. 1997. Vol. 21, 2. Pp. 185-201.

14. Jokisalo Juha, Kurnitski Jarek, Korpi Minna, Kalamees Targo,

Vinha Juha. Building leakage, infiltration and energy performance

analyses for Finnish detached houses // Building and Environment.

2009. Vol. 44, Iss. 2. Pp. 377-387.

15. Dyrbol S., Svendsen S., Elmroth A. Experimental Investigation of the

Effect of Natural Convection on Heat Transfer in Mineral Wool //

Journal of Thermal Envelope and Building Science. 2002. Vol. 26(2).

Pp. 153-164.

16. Haese P. M., Teubner M. D. Heat exchange in an attic space //

International Journal of Heat and Mass Transfer. 2002. Vol. 45, Iss. 25.

Pp. 4925-4936.

17. Paula Wahlgren. Overview and Literature Survey of Natural and

Forced Convection in Attic Insulation // Journal of Building Physics.

2007. Vol. 30, 4. Pp. 351-370.

18. Paula Wahlgren. Measurements and Simulations of Natural and

Forced Convection in Loose-Fill Attic Insulation // Journal of Building

Physics. 2002. Vol. 26. Pp. 93-109.

19. Peter Blom. Venting of Attics and Pitched, Insulated Roofs //

Journal of Building Physics. 2001. Vol. 25, 1. Pp. 32-50.

104

105.

20. Shimin Wang, Zhigang Shen, Linxia Gu. Numerical simulation ofbuoyancy-driven turbulent ventilation in attic space under winter

conditions // Energy and Buildings. 2012. Vol. 47. Pp. 360-368.

21. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры

микроклимата в помещениях.

22. ГОСТ 12.1.005-882. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны.

23. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.

24. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

25. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

/ Минюст РФ. 2003. Pегистрационный №5176).

doi: 10.5862/MCE.29.9

Computational justification for engineering measures preventing the ice

dams formation on the pitched roofs

A.S. Gorshkov,

Saint-Petersburg State Polytechnical University, Saint-Petersburg,

Russia

N.I. Vatin,

Saint-Petersburg State Polytechnical University, Saint-Petersburg,

Russia

A.I. Urustimov,

Saint-Petersburg State Polytechnical University, Saint-Petersburg,

Russia

P.P. Rymkevich, Military Space Academy named after AF Mozhaisky

+7(921) 388-43-15; e-mail: [email protected]

Key words

energy efficiency; heat balance equation; cold attic; roof covering;

icicle

Abstract

The following article deals with the problem of icicles formation on

the roofs and the elimination methods. The attic roofs with pitched

roofing are highly susceptible to this negative phenomenon.

This research regards the generation of heat balance equation for

cold attics. Using this equation, the engineering and technical

105

106.

substantiation for the list of measures preventing ice mounds formationin the roofs during the period with lowest outside temperature is made.

With no ice mound the roofing remains perfectly safe after snow

removal, its working lifespan extends and the leakages probability

decreases.

References

1. Gusev N. I., Kubasov Ye. A. Regionalnaya arkhitektura i stroitelstvo

[Regional architecture and engineering]. 2011. No. 1. Pp. 100-107.

(rus)

2. Gusev N. I., Kubasov Ye. A., Kochetkova M. V. Regionalnaya

arkhitektura i stroitelstvo [Regional architecture and engineering].

2011. No. 2. Pp. 104-108. (rus)

3. Petrov K. V., Zolotareva Ye. A., Volodin V. V., Vatin N. I., Zhmarin

Ye. N. Magazine of civil engineering. 2010. No. 2. Pp. 59-64. (rus)

4. Druzhinin P. V., Barash A. L, Savchuk A. D. Yurchik Ye. Yu.

Tekhniko-tekhnologicheskiye problemy servisa [Technical and

technological service problems]. 2007. Vol. 4. No. 14. Pp. 6-13. (rus)

5. Guryanova O. N. Mining information and analytical bulletin

(scientific and technical journal). 2007. No. 12. Pp. 213-215. (rus)

6. Bugayev A. S., Lapshin V. B., Paley A. A. Vodoochistka.

Vodopodgotovka. Vodosnabzheniye [Water purification. Water

treatment. Water supply]. 2010. No. 3. Pp. 14-25. (rus)

7. Vasin A. P. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of civil

engineers]. 2011. No. 2. Pp. 92-98. (rus)