Похожие презентации:

Восточные славяне в древности

1.

Восточные славяне в древности.2.

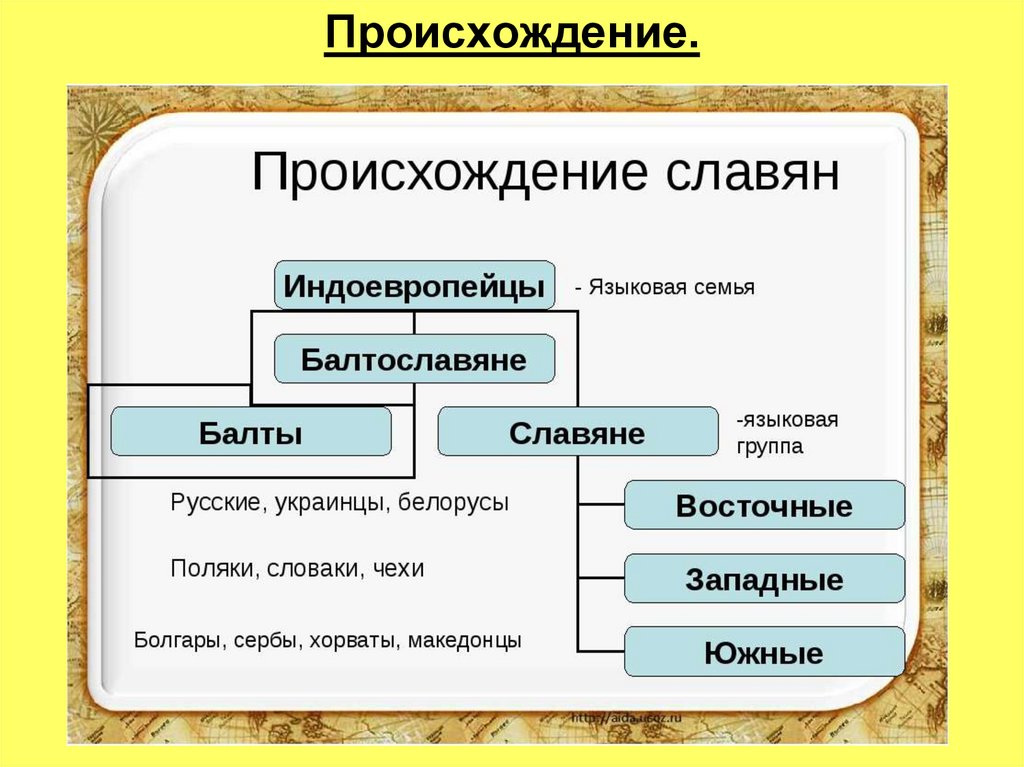

Происхождение.3.

Проблема происхождения славянодна из наиболее сложных в истории.

4.

Практически не сохранилось источников.5.

Наука не даёт точного ответа,когда и где возник славянский народ.

6.

Впервые о славянах упоминаютримские и греческие историки V в. до н.э.

7.

Жили племенами на территорииВосточной Европы.

8.

По одной версии –изначально обитали в Европе.

9.

По другой –переселились из других регионов.

10.

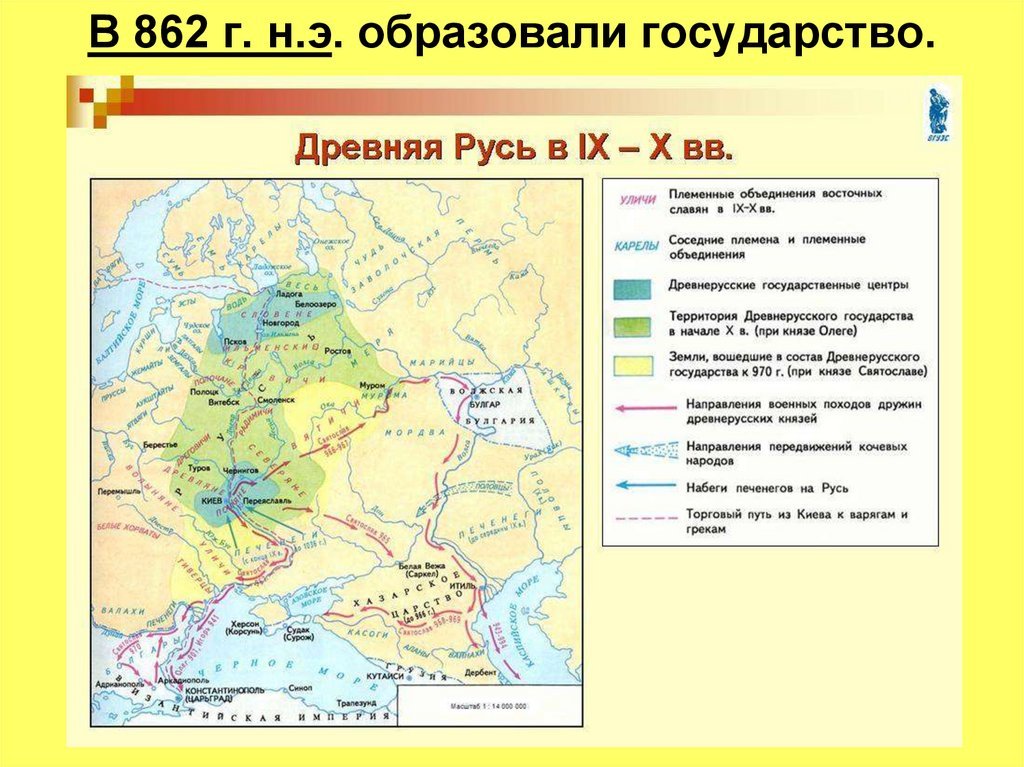

В 862 г. н.э. образовали государство.11.

Со временем разделились на три группы:русские, украинцы и белорусы.

12.

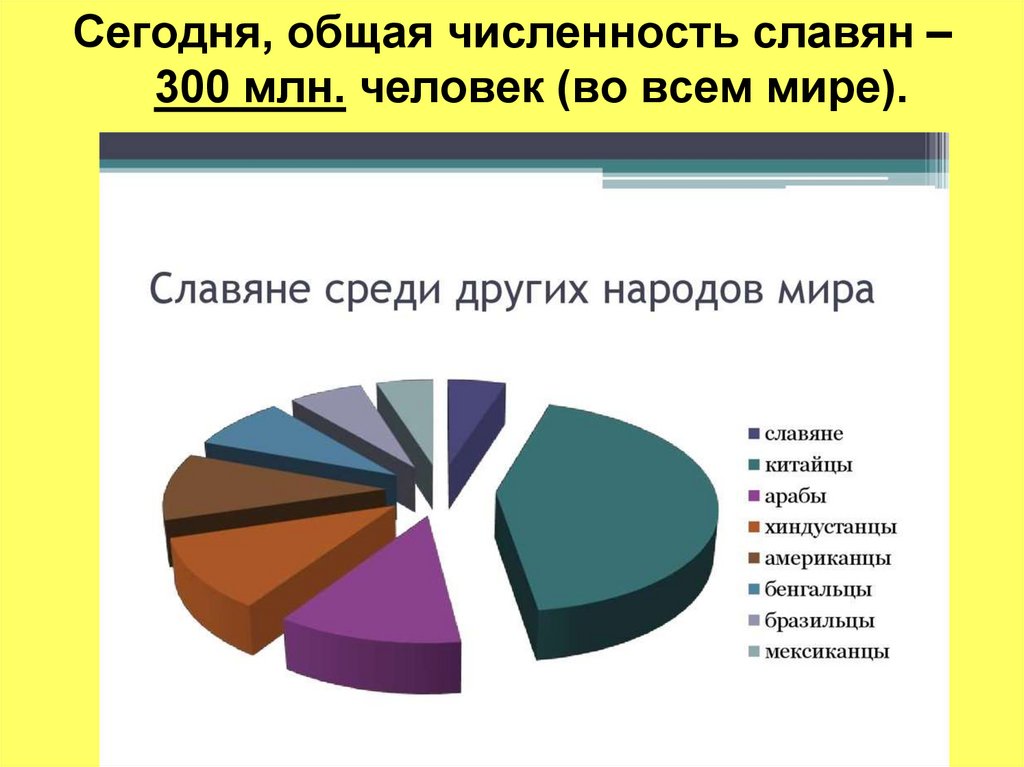

Сегодня, общая численность славян –300 млн. человек (во всем мире).

13.

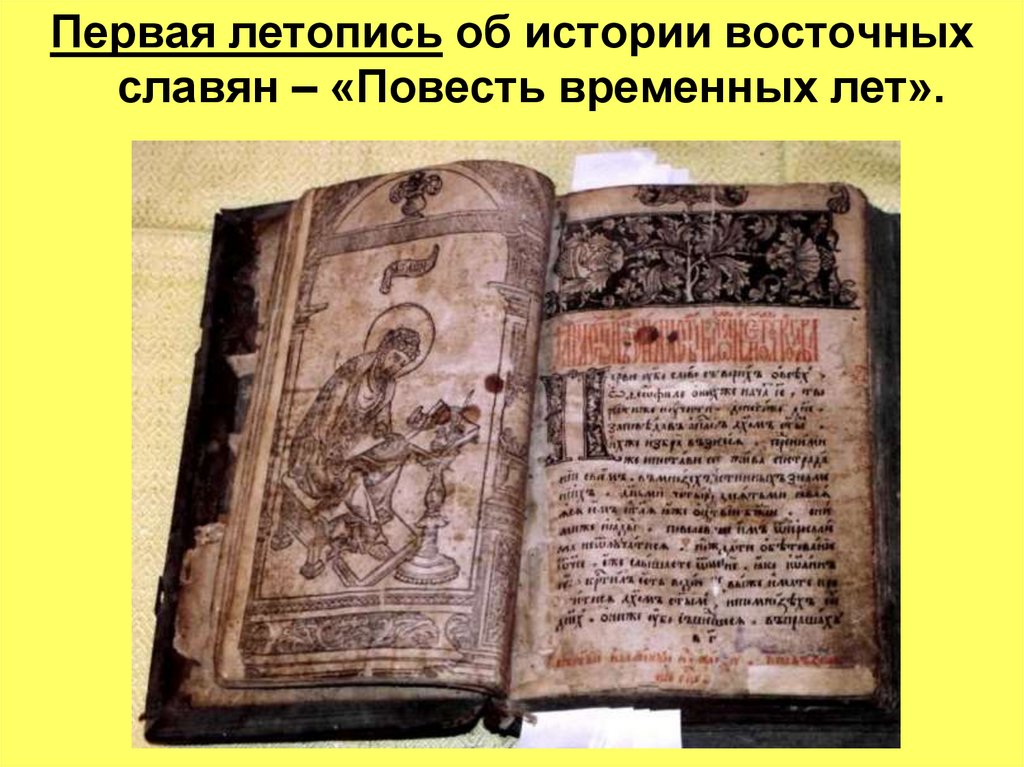

Первая летопись об истории восточныхславян – «Повесть временных лет».

14.

Была написана в Киеве в XII в.15.

Первый летописец – монах Нестор.16.

«В монастырской келье узкой,В четырех глухих стенах

О земле о древнерусской

Быль записывал монах.

17.

Он писал зимой и летом,Озаренный тусклым светом.

Он писал из года в год

Про великий наш народ».

18.

Главный источник информации.19.

В летописи упоминается около 12 племен.20.

Например:21.

– словене ильменские22.

(жили у оз. Ильмень в В.Новгороде)23.

Самое северное и большое племя.24.

– поляне25.

(по берегам р.Днепр в Киеве)26.

Самое южное племя.27.

– древляне, радимичи, кривичи, дреговичи…28. Управление.

29.

Форма правления – демократия(от греч. демос – народ).

30.

Высший орган власти – вече(народное собрание).

31. Символ демократии – вечевой колокол.

32.

Вече выбирало и прогоняло князя,33.

назначало совет старейшин.34.

У князя была дружина.35.

Основное оружие:копье, лук, стрелы, намазанные ядом,

36.

круглые деревянные щиты.37.

Железное оружие было пока редкостью.38.

Воины прекрасно плавали и могли долгонаходиться под водой, дыша через тростник.

39.

Славяне жили в окружении многих народов.40.

Соседи славян:41.

– варяги42.

43.

– греки44.

(жили в Византийской империи –в самом богатом государстве мира)

45.

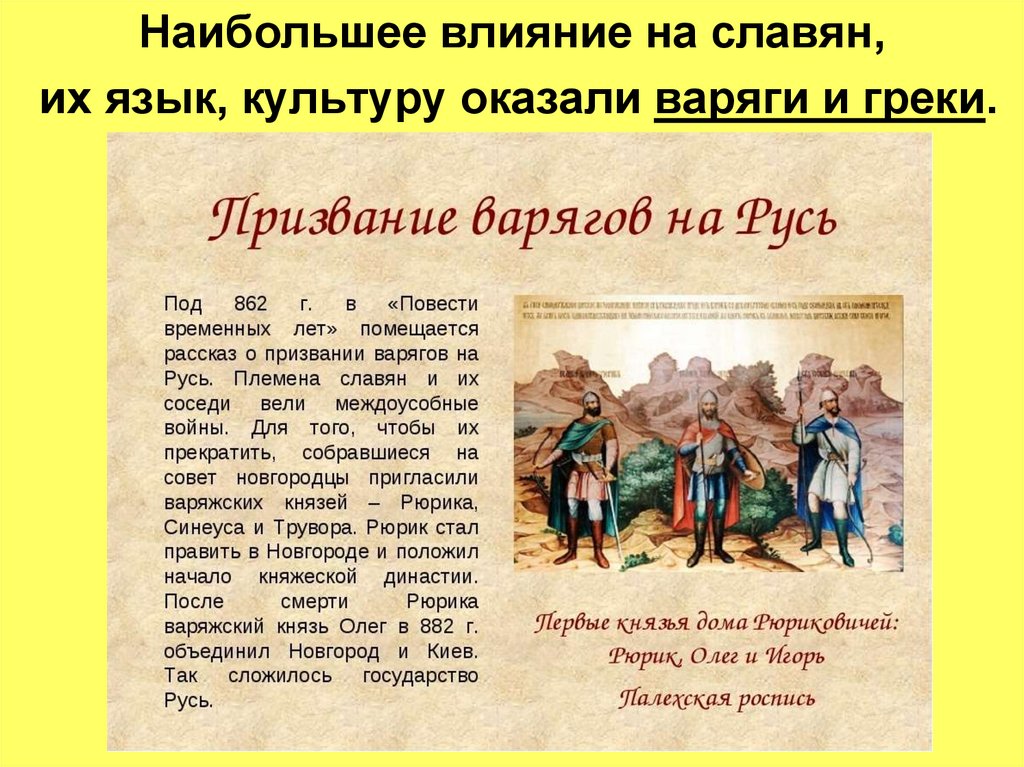

Наибольшее влияние на славян,их язык, культуру оказали варяги и греки.

46.

– фино-угры47.

– хазары48.

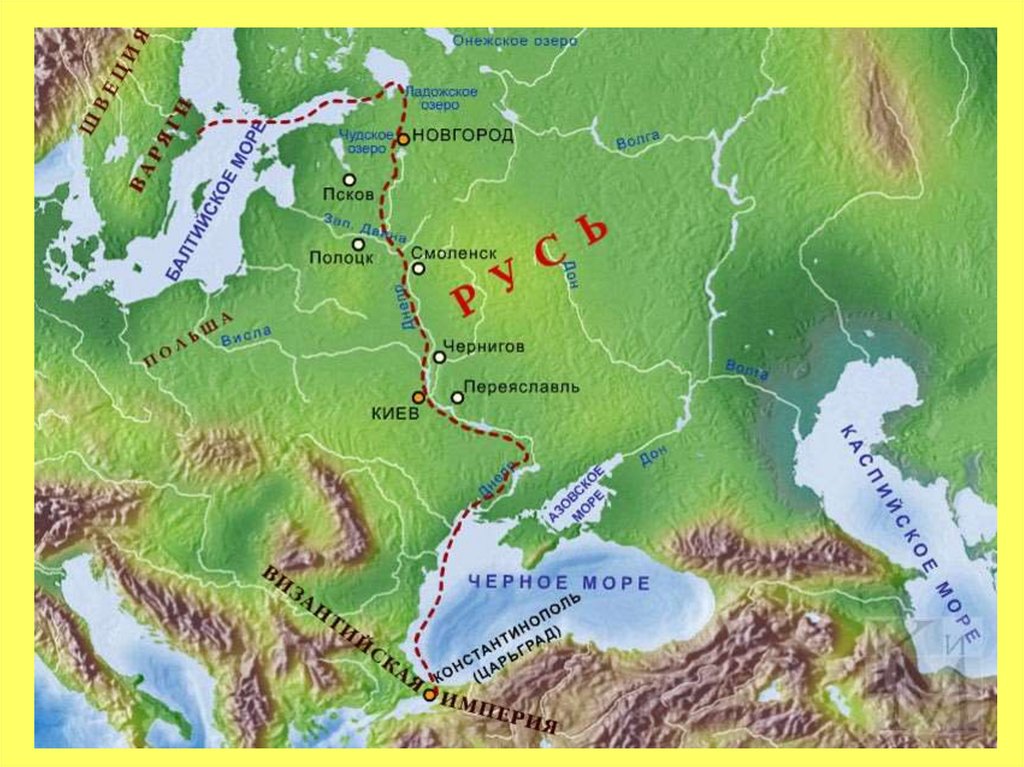

Кочевники захватывали хлеб, скот,жгли дома.

49.

В рабство угоняли мужчин, женщин, детей.50.

Занятия и быт.51.

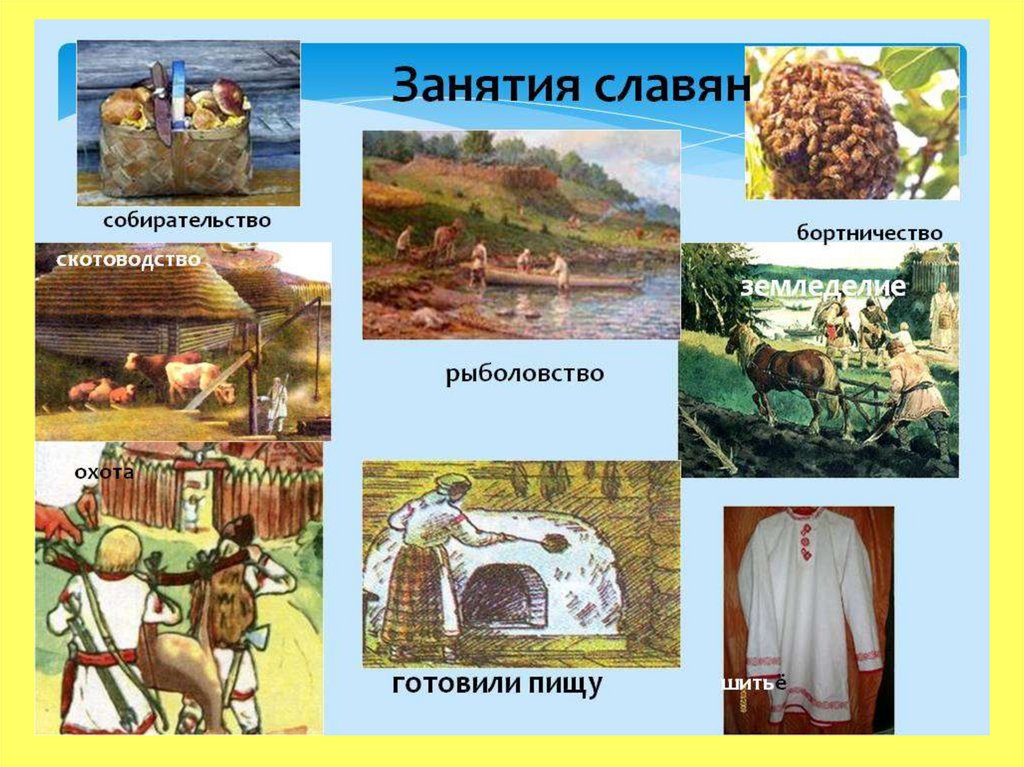

1) главное занятие – земледелие52.

(культуры – рожь, пшеница, бобы,гречиха, капуста, свекла, морковь,

53.

орудия труда – серп, соха)54.

55.

Суровые погодные условия не позволялиполучать большие урожаи.

56.

Поэтому славяне сочетали земледелиесо скотоводством.

57.

2) скотоводство58.

Скот считался главным богатством.59.

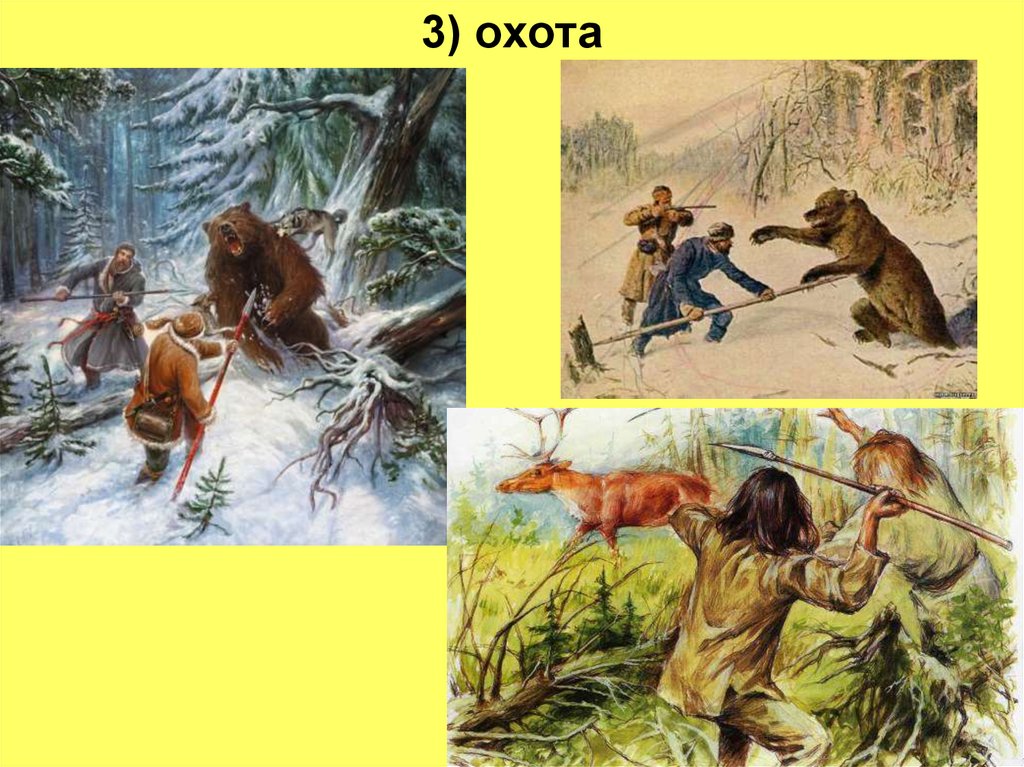

3) охота60.

Шкурки пушных зверей (куницы)выполняли роль денег.

61.

Белку или волка надо было бить стрелойточно в глаз, чтобы не испортить шкуру.

62.

4) рыболовство63.

5) бортничество (сбор меда диких пчел)64.

Борть – улей в дупле дерева.65.

6) собирательство66.

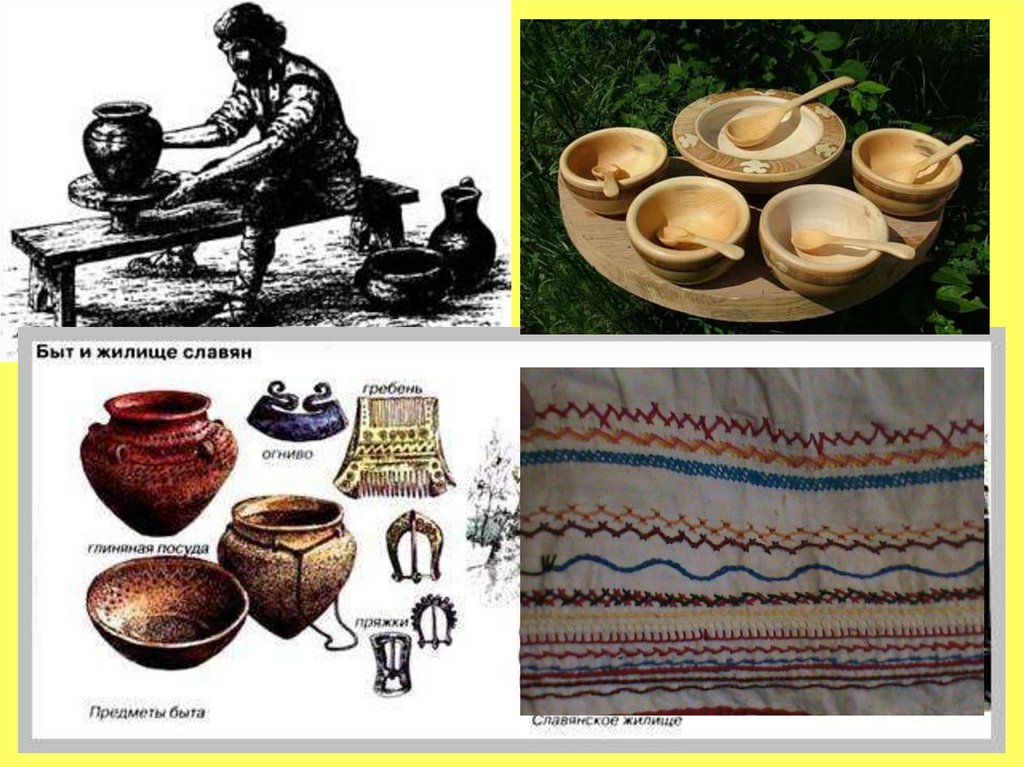

7) ремесло67.

68.

69.

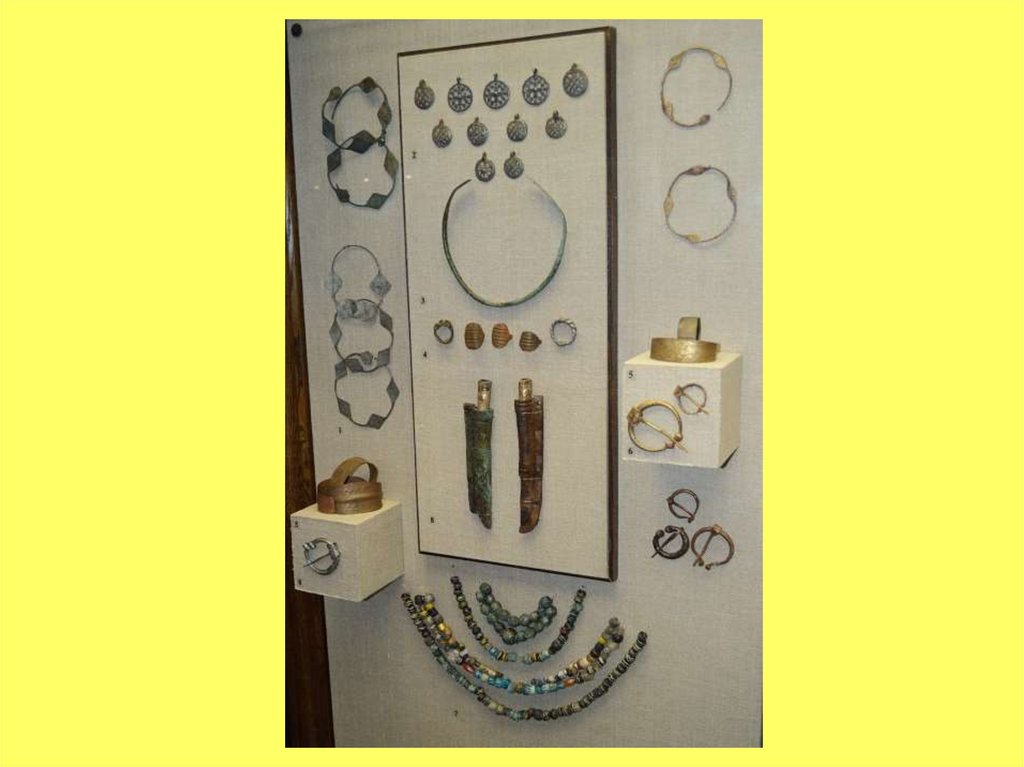

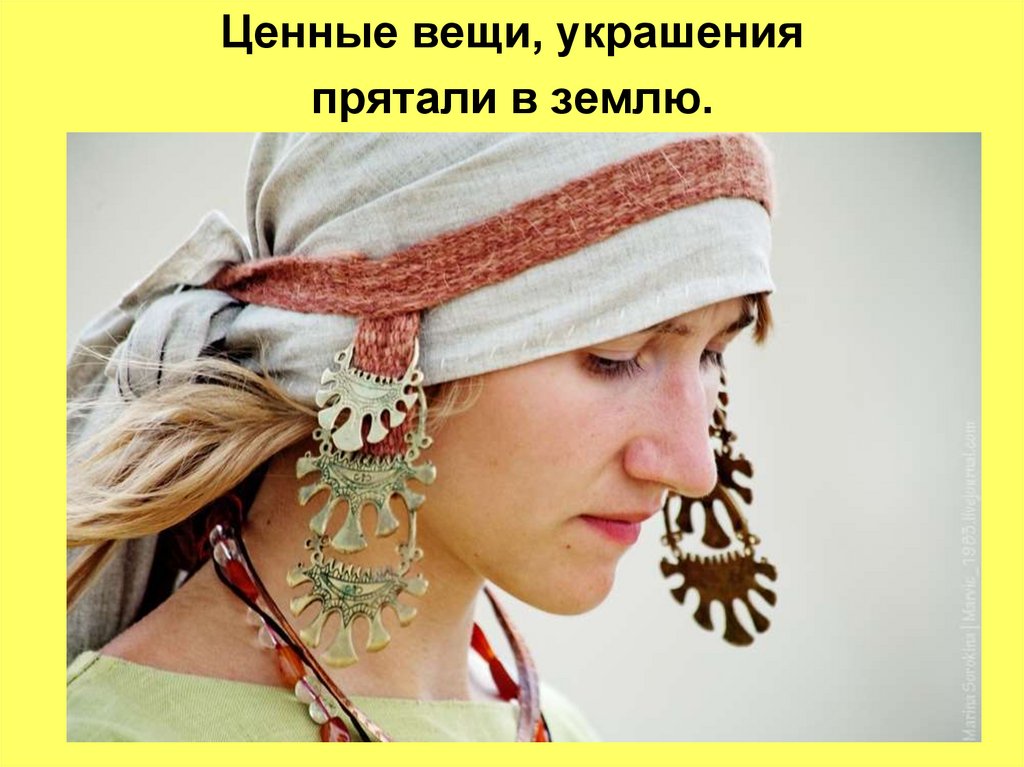

Ценные вещи, украшенияпрятали в землю.

70.

8) торговля71.

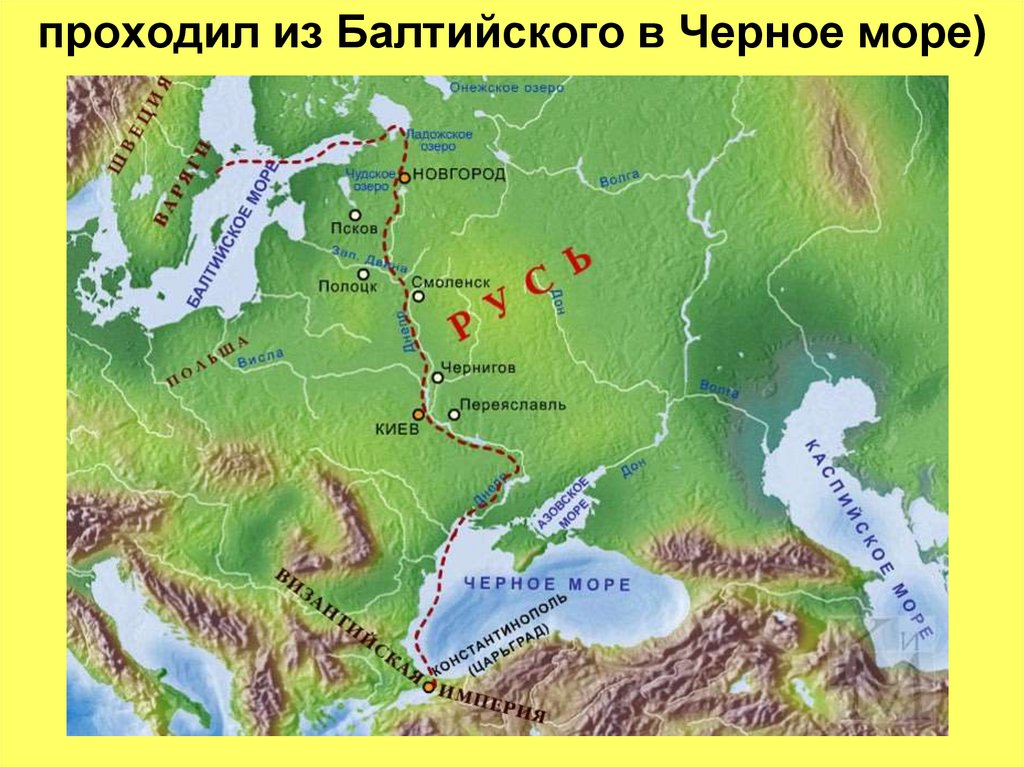

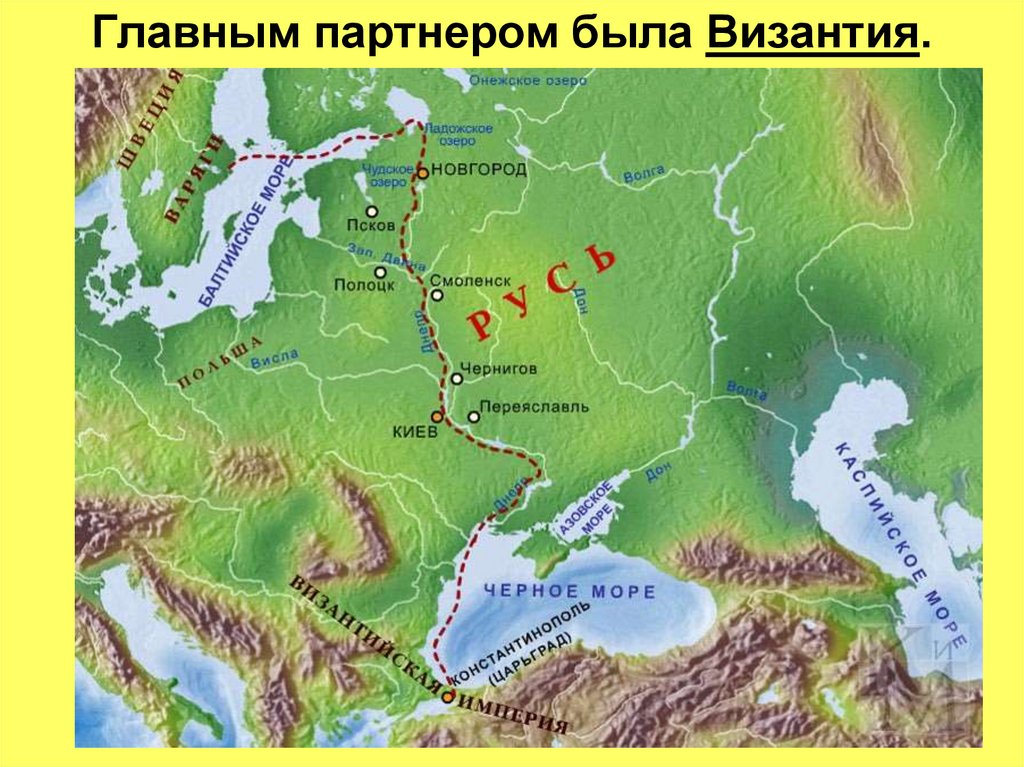

(главный торговый путь –«из варяг в греки»,72.

проходил из Балтийского в Черное море)73.

Главным партнером была Византия.74.

Купцы вывозили меха, мед, дары леса,75.

привозили – шелка, золото, вина,дорогое оружие.

76.

Торговый путь способствовалпоявлению крупных городов.

77.

78.

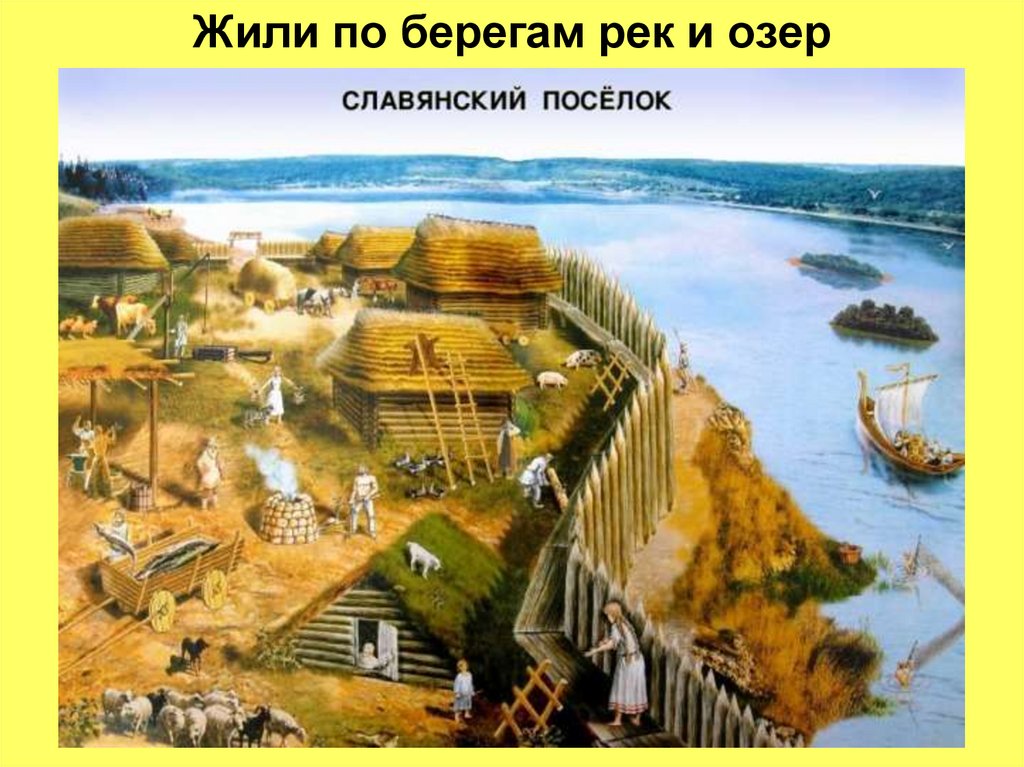

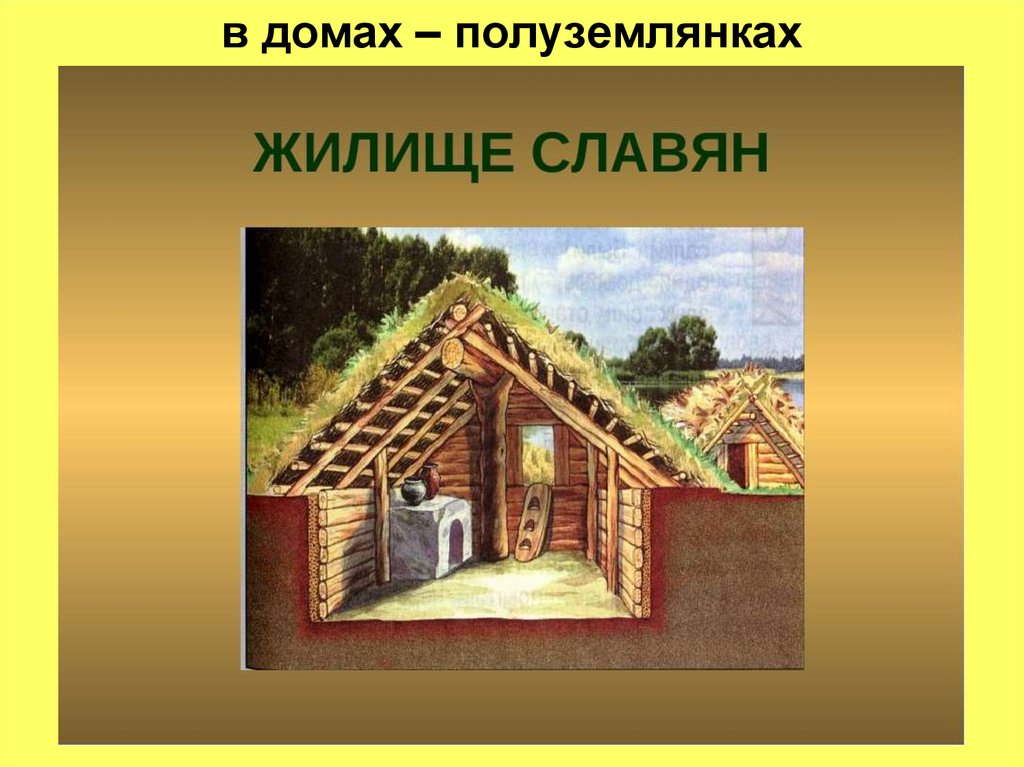

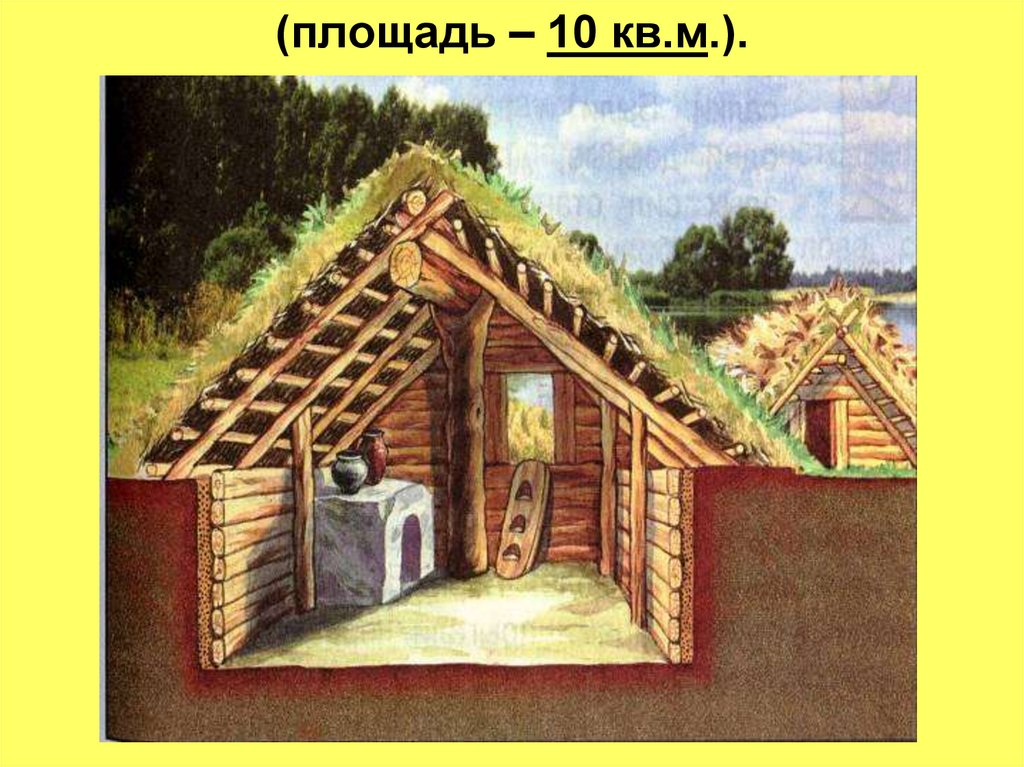

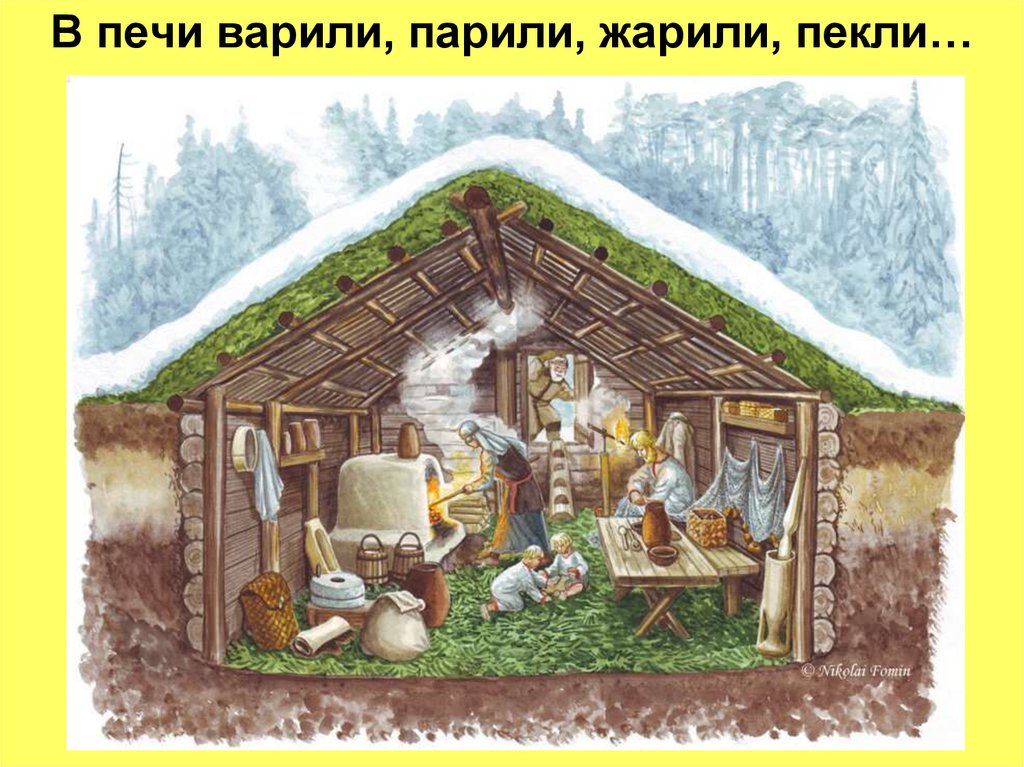

Жили по берегам рек и озер79.

в домах – полуземлянках80.

(площадь – 10 кв.м.).81. Крышу крыли ветками, обмазывали глиной.

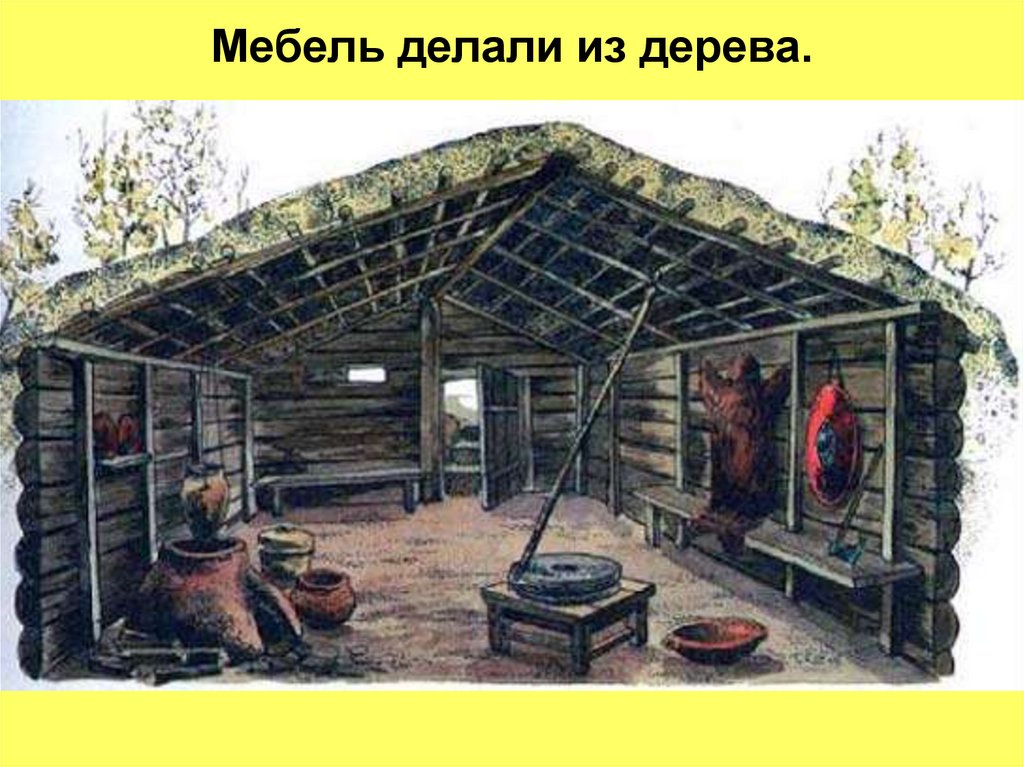

82. Мебель делали из дерева.

83.

Посуду – из чугуна и глины.84.

Ели рыбу мясо, ягоды, овощи, молоко,масло, кашу, сыр, творог, кисель, квас, щи.

85.

86.

«Щи да каша, – пища наша».87.

Мало каши ел.88.

Каши не сваришь. Расхлебывать кашу.Каша во рту.

89.

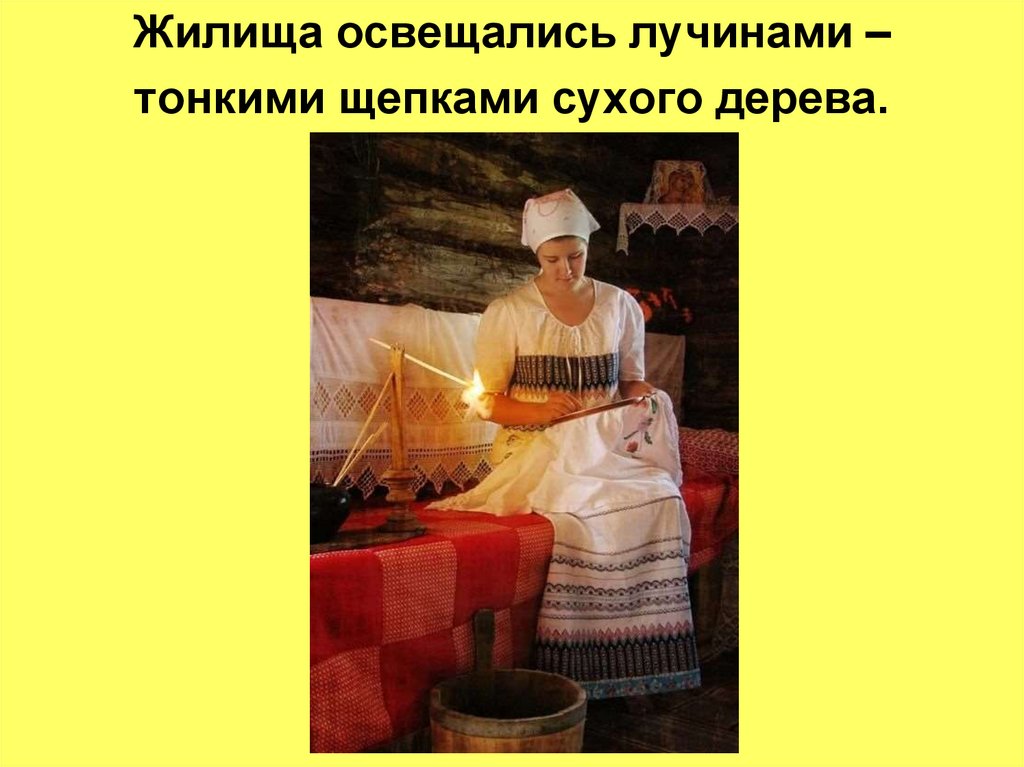

Жилища освещались лучинами –тонкими щепками сухого дерева.

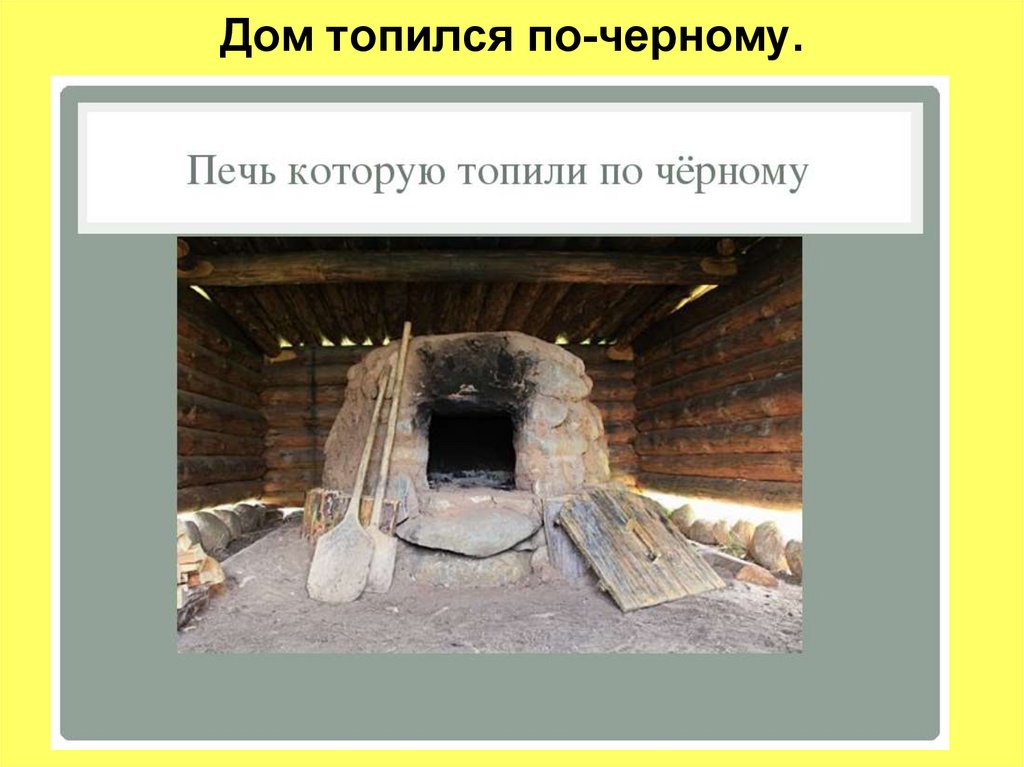

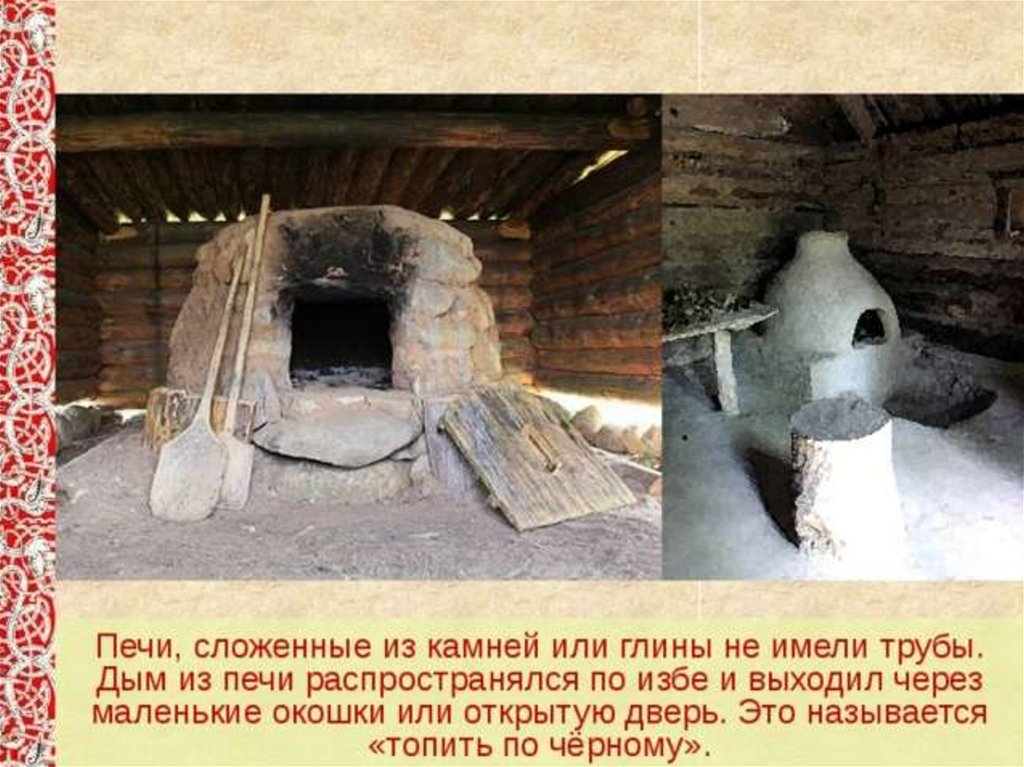

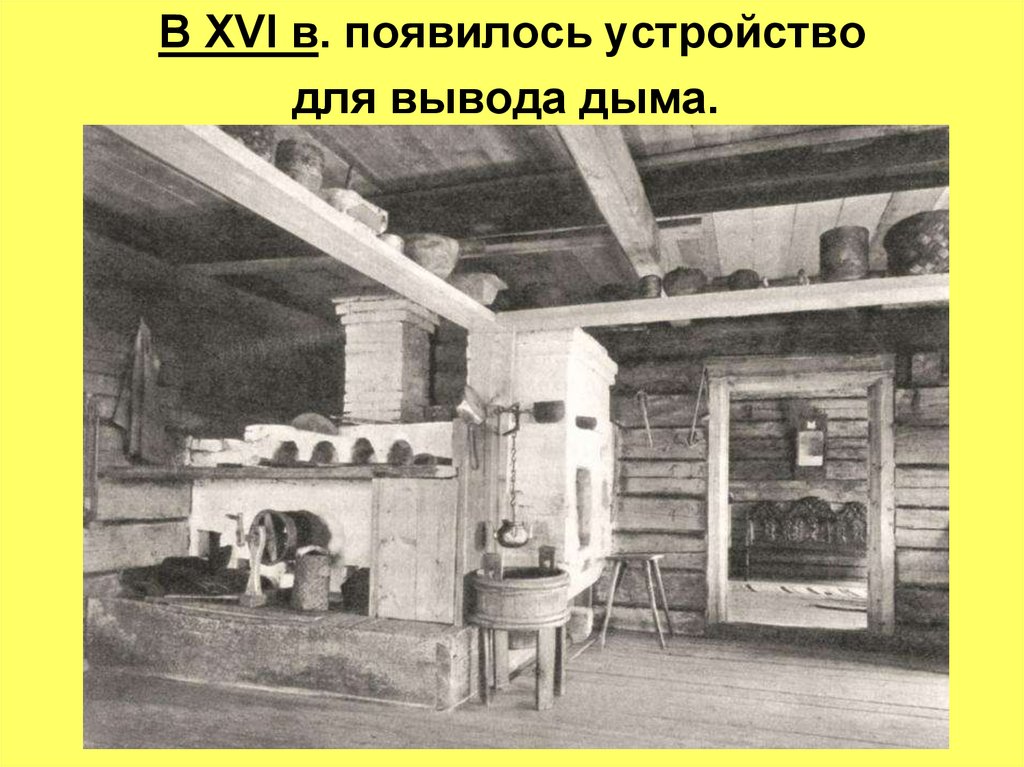

90. Дом топился по-черному.

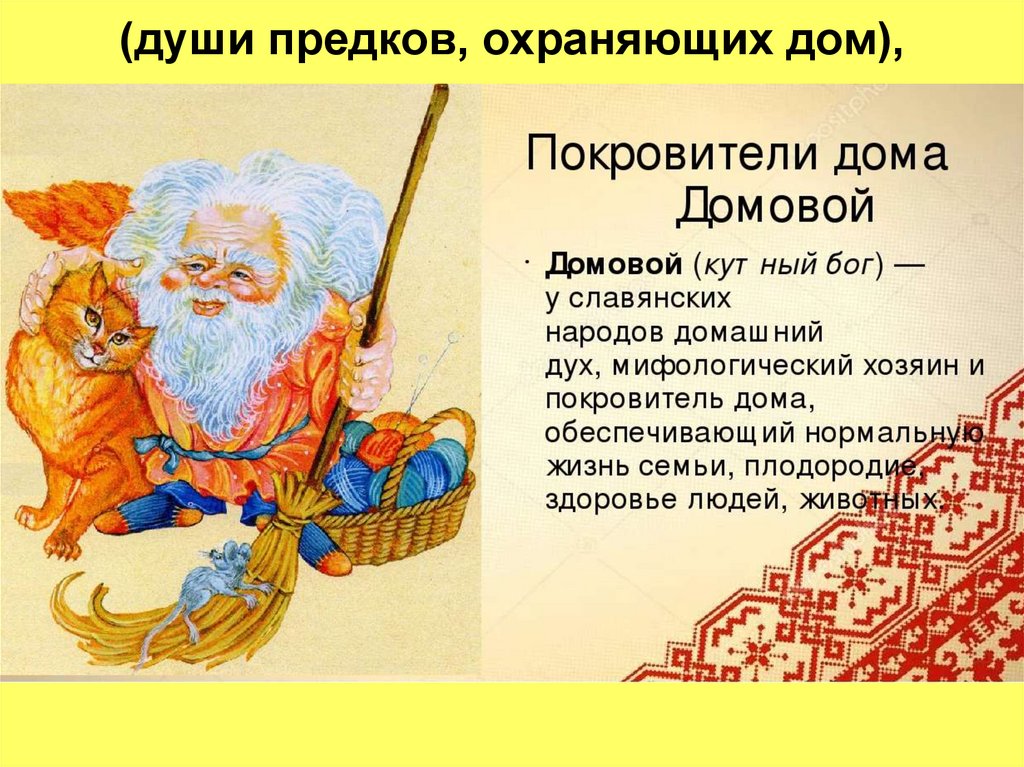

91.

92.

В печи варили, парили, жарили, пекли…93.

Для приготовления пользовалисьрогачами.

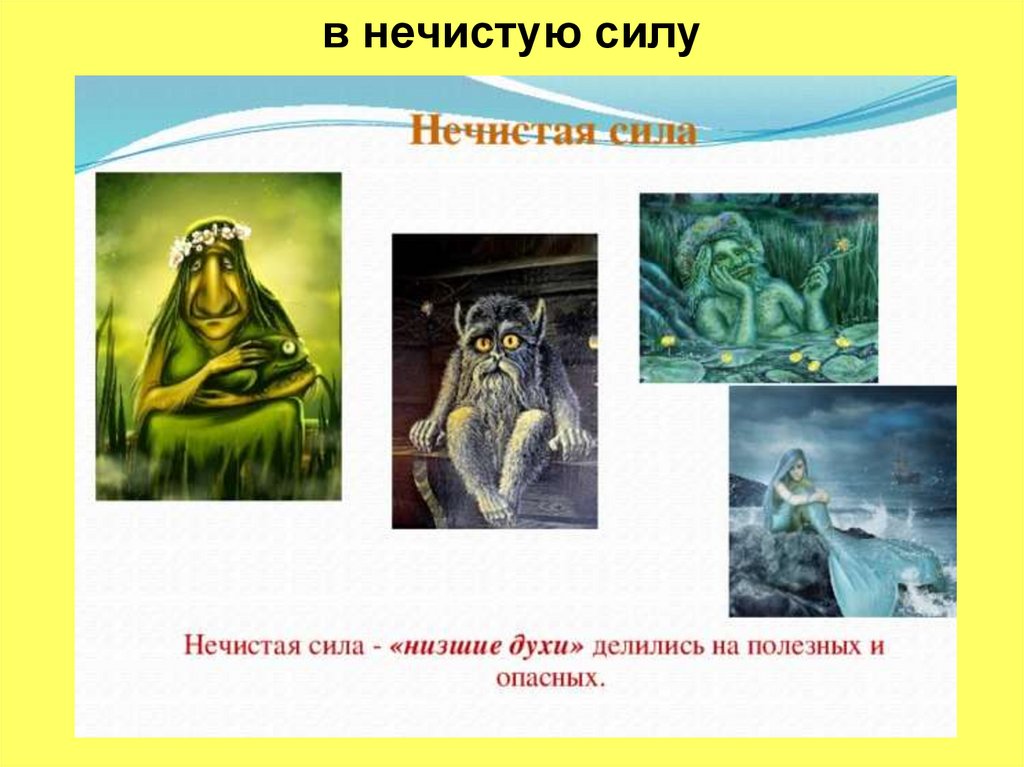

94.

В печи можно было мыться (париться).95.

Поздний вариант печи,на которой устраивался лежак (лежанка).

96.

Печь стала одним из элементоврусских сказок.

97.

В XVI в. появилось устройстводля вывода дыма.

98.

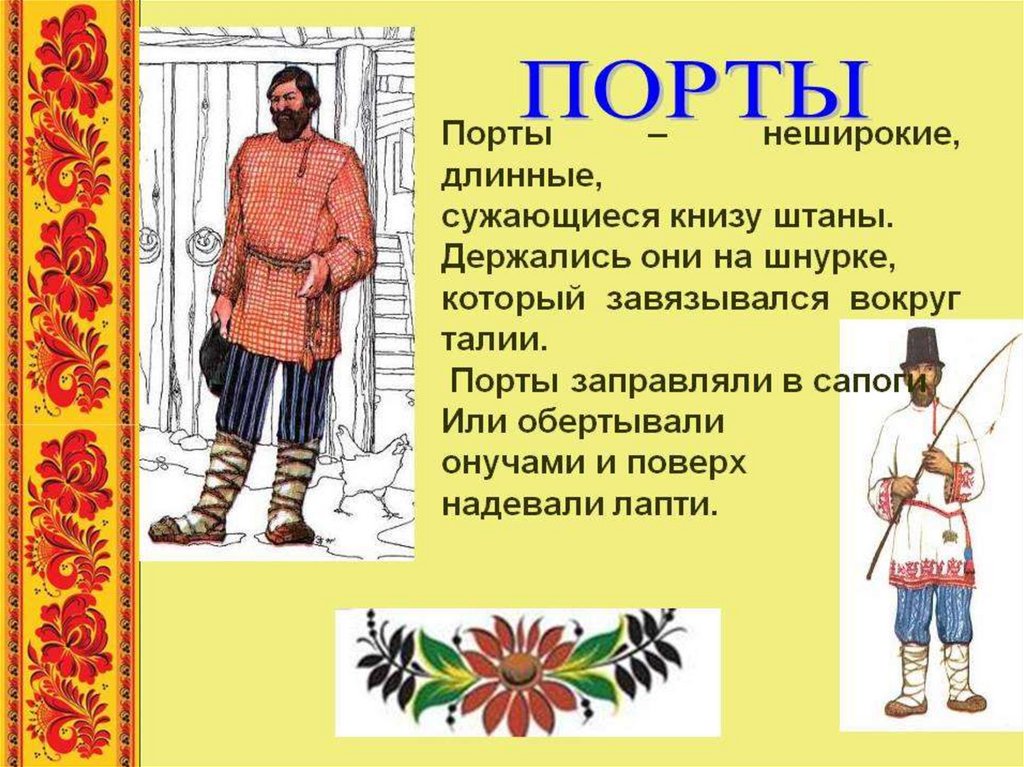

Одежда – рубаха,99.

100.

сарафаны,101.

лапти (из липы).102.

103.

104.

Вера восточных славян.105.

Язычество – вера в нескольких богов(многобожие),

106.

поклонение явлениям природы,ее одушевление.

107.

Идолы – деревянные и каменныеизображения богов.

108.

109.

Не было храмов.Все обряды проводились на полянах.

110.

Капище – место поклонения ипринесения жертвы.

111.

Волхвы – следили за правильностьюпоклонения богам.

112.

Считалось, что только они моглиобщаться с богами.

113.

Перун – бог грома и молнии, войны.114.

Священным деревом Перуна был дуб.115.

Сварог – бог огня.116.

Стрибог – бог ветра и бури.117.

Велес – бог скота, торговли и богатства.118.

Мокошь – богиня земли и плодородия.119.

Род – бог потомства.120.

Ярило – бог солнца.121.

Купала – бог лета.122.

При рождении отец ребенка прикладывалего к земле, окунал в воду,

показывал солнцу и месяцу.

123.

Каждое племя поклонялось своему богу.124.

Верили в загробную жизнь,125.

в домовых126. (души предков, охраняющих дом),

127. в русалок

128. (души умерших детей и утонувших женщин),

129.

в нечистую силу130.

(леший,131.

водяной,132.

Баба Яга).133.

134.

Особенности язычества:135.

– кровная месть136.

– многоженство (у знатных)137.

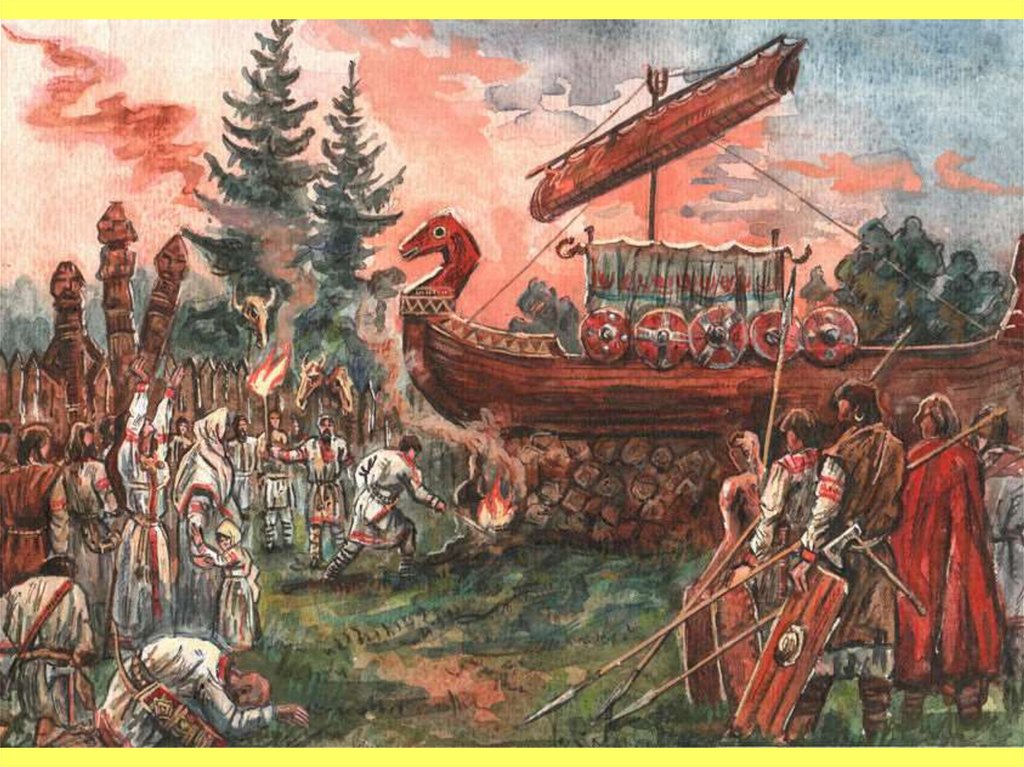

– сжигание умерших138.

139.

Прах помещали в специальные корчаги(на развалинах дорог).

140.

141.

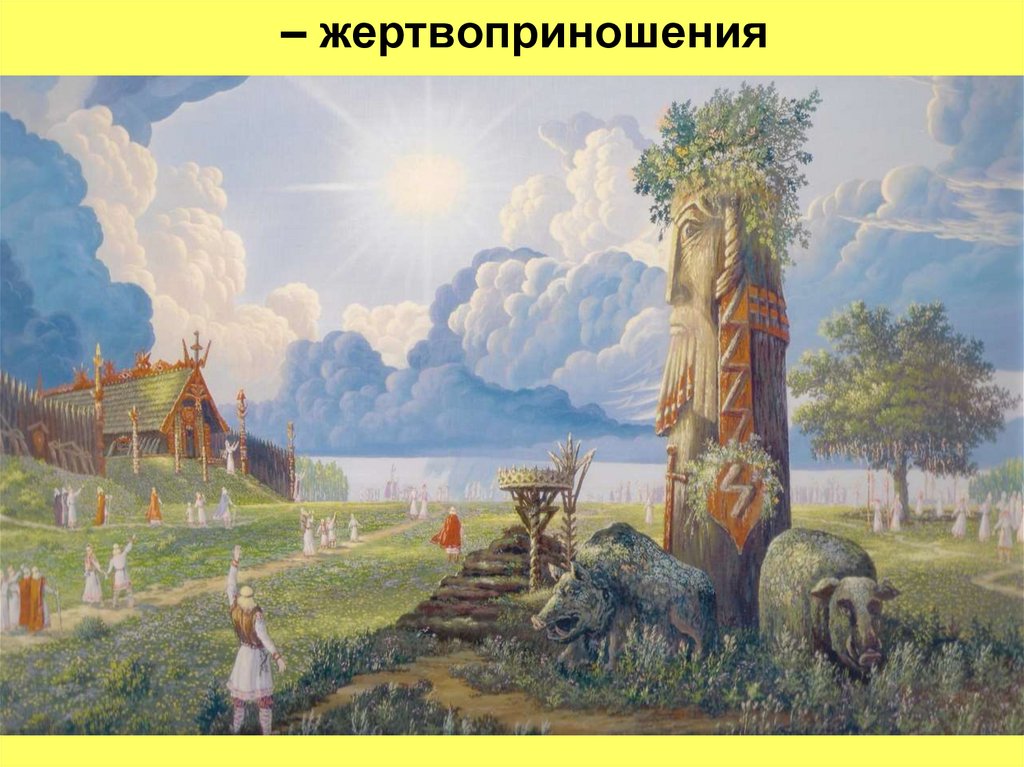

– жертвоприношения142.

(в том числе человеческие)143.

Праздники:144.

– масленица145.

– праздник первых ростков146.

– моление о дожде147.

– праздник Купала148.

149.

– начало жатвы150.

Языческий календарь:– январь – просинец (от сл. просиять)

151.

– февраль – лютень (от сл. лютый)152.

– март – просыхала (от сл. просыхать)153.

– апрель – березень (цветение березы)154.

– май – травень (рост травы)155.

– июнь – изок (кузнечик)156.

– июль – липень (цветение липы)157.

– август – серпень (от сл. серп)158.

– сентябрь – хмурень (хмурый)159.

– октябрь – листопад160.

– ноябрь и декабрь – студень161.

Вывод: К середине IX в. у восточныхславян были созданы все условия

для образования государства.

История

История