Похожие презентации:

Гистология, цитология и эмбриология

1. гистология, цитология и эмбриология

История, предмет, задачи иметоды исследования

2. ГИСТОЛОГИЯ

• Гистология – это наука о строении,развитии и жизнедеятельности тканей

животных организмов.

• «histos» (греч.) ткань.

• Гистология – это медикобиологическая наука, изучающая

микроскопическое строение и

жизнедеятельность тканей,

образующих тело.

• Гистология как наука объединяет

общую и частную гистологию.

3. ГИСТОЛОГИЯ

• Гистология как учебная дисциплинавключает следующие разделы:

• - цитология;

• - эмбриология;

• - общая гистология;

• - частная гистология.

• Основным объектом изучения гистологии

является организм здорового человека, и

поэтому учебная дисциплина именуется

гистологией человека.

4. Задачи гистологии

• изучение строения клеток, тканей иорганов;

• установление

связей

между

различными

явлениями

и

общих

закономерностей.

• В отличие от анатомии гистология

изучает строение живой материи

на микроскопическом и электронномикроскопическом уровне.

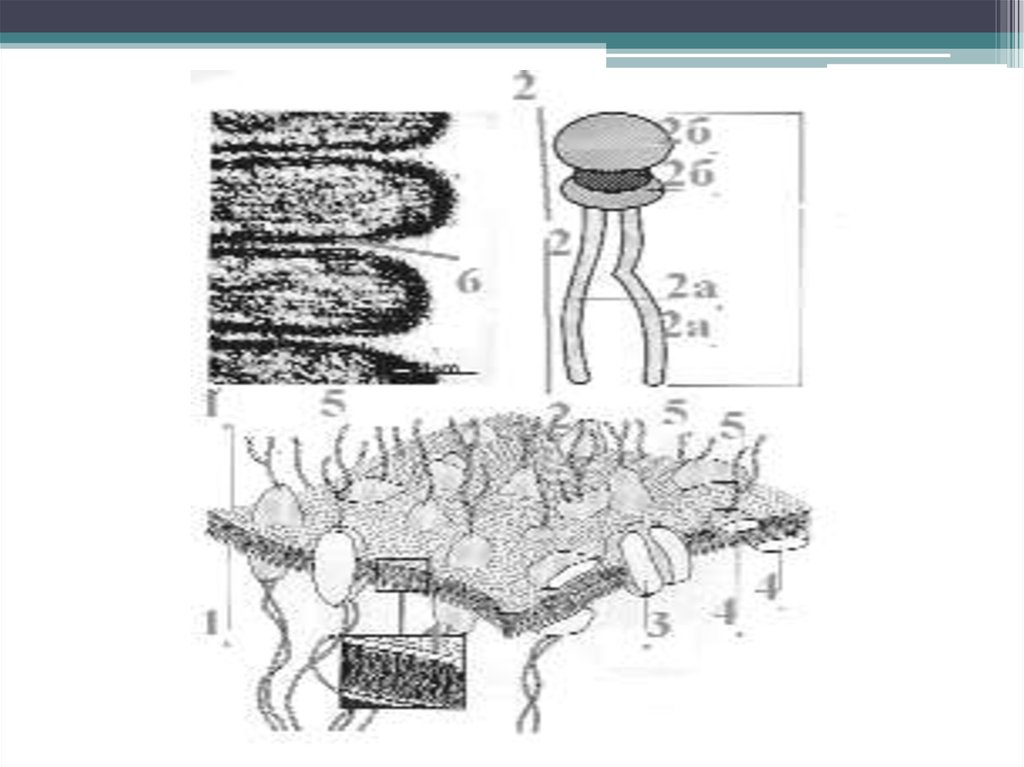

5. Цитология

• Изучением клеток занимается наука«цитология» (греч. kytos – клетка).

• Является

необходимой

частью

гистологии.

• За последние годы обогатилась многими

научными открытиями.

• Новые

данные

о

строении

ядра,

хромосомного аппарата легли в основу

цитодиагностики

наследственных

заболеваний, опухолей, болезней крови и

др. болезней.

6. Эмбриология

• Ткани и органы образуются в результатеэмбрионального развития из различных

зародышевых листков, поэтому знание

эмбриологии

(греч.

embryon)

необходимо при изучении гистологии.

• Многие

органы

завершают

свое

развитие после рождения ребенка

(почки,

формирование

половой

системы, НС, органов ЖКТ и др.)

7. Задачи гистологии, цитологии и эмбриологии

решаютряд

фундаментальных

теоретических проблем и прикладных

аспектов современной медицины и

биологии;

изучение закономерностей цито- и

гистогенеза, строения и функции клеток

и тканей;

выяснение роли нервной, иммунной,

эндокринной

систем

организма

в

регуляции

процессов

морфогенеза

клеток,

тканей,

органов

и

их

функционирование;

8. Задачи гистологии, цитологии и эмбриологии

исследованиевозрастных

изменений клеток, тканей и органов;

исследование

адаптации

клеток,

тканей и органов к действию

различных факторов;

изучение процессов системы матьплод;

исследование

эмбриогенеза

человека.

9. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Знание гистологии необходимо дляосвоения

других

фундаментальных

медико-биологических дисциплин:

физиологии,

биохимии,

патофизиологии,

патанатомии

иммунологии,

микробиологии,

фармакологии

и др.

10. Значение гистологии, цитологии и эмбриологии

• Данные гистологических ицитологических исследований широко

используются в клинической

диагностике различных заболеваний

(благодаря эндоскопии и др. приемов,

позволяющих получить материал для

исследований практически из любого

участка тела.)

11. Методы исследования

• методы биотехнологии:• культуры тканей для синтеза

различных биологически активных

веществ.

• биоинженерия (тканевая инженерия) это выращивание в искусственных

условиях клеток, тканей и органов

человека для последующей

трансплантации и замещения

поврежденных в результате травмы или

заболевания

12. Методы исследования

Методы микроскопирования:ультрафиолетовая микроскопия

(используются короткие УФ волны)

флюоросцентная (люминесцентная)

микроскопия – (ртутные и ксеноновые

лампы). Спектральный состав

излучения несет информацию о

внутреннем строении объекта и

химическом составе.

13. Методы микроскопирования

фазово-контрастная микроскопия(окрашивание)

Поляризационная – модификация

светового с применением фильтров

электронная микроскопия – высокая

разрешающая способность (расстояние

0,1-0,7 нм) (трансмиссионная и

сканирующая) ТЭМ – плоское

изображение, СЭМ – объемное.

14. Методы гистологического и цитологического исследования

• Изготовление гистологическихпрепаратов (мазков, отпечатков, срезов)

• Прижизненные методы:

• Метод вживления прозрачных камер

• Метод трансплантации клеток крови и

костного мозга от здоровых людей – доноров

людям-реципиентам, подвергнутым

смертельному облучению.

• Витальное и суправитальное окрашивание

• Исследование живых клеток в культуре

(гибридизация клеток)

15. Методы гистологического и цитологического исследования

• Цито- и гистохимические методы(электоронная гистохимия)

• Метод радиоавтографии – позволяет

изучить более полно обмен веществ в разных

структурах. При этом вводят вещество с

меченными радиоактивными изотопами.

• Методы иммунофлюоросцентного анализа

(применение антител)

• Методы фракцинирования клеточного

содержимого (ультрацетрифугирование,

хроматография, электорофорез)

16. Методы гистологического и цитологического исследования

• Количественные методы:• Цитоспектрофотометрия

• Цитоспектрофлюорометрия

• Интерферометрия

• Методы анализа структур:

• Морфомерия

• Автоматические системы обработки

17. История развития гистологии как науки

• Успехи гистологии как науки о строениии происхождении тканей связаны с

развитием техники, оптики и методов

микроскопирования.

• Микроскопические методы

исследования позволили накопить

данные по тонкому строению организма

и на этом основании сделать

теоретические обобщения.

18. История развития гистологии как науки

• В истории учения о тканях имикроскопическом строении органов следует

различать 3 периода:

• Домикроскопический (продолжительностью

около 2000 лет). Самый продолжительный.

• Микроскопический (около 300 лет) – с 1665

г.

• Современный (с середины ХХ столения) сочетающий достижения в области

электоронной микроскопии,

иммунноцитохимии, цитофотометрии и др.

19. Домикроскопический период

• С IV в. до н.э. и до середины XVII в., являетсяпред историей гистологической науки,

основанной на макроскопической технике.

• Этот период связан с именами Аристотеля,

Галена, Авиценны, Везалия, Фалоппия.

• В этот период создавались общие

представления о тканях, как об

«однородных» частях организма,

отличающиеся друг от друга физическими

свойствами (твердые, мягкие), удельным

весом (тонущие в воде, не тонущие) и пр.

20. Домикроскопический период

• Представления складывались наосновании анатомического расчленения

трупов,

• все классификации тканей строились

на их внешнем сходстве и различиях;

• Ошибочно в одну группу попадали

иногда такие различные ткани, как

нервная и соединительная (нерв,

сухожилие).

21. Микроскопический период

• Начался, когда английский физик Р.Гукусовершенствовал микроскоп (1665).

• Предполагают, что первые микроскопы были

изобретены в начале 17 в.

• Р. Гук использовал микроскоп для системного

исследования различных объектов,

результаты своих исследований он

опубликовал в книге «Микрография» (1665).

Он впервые ввел термин «клетка»

(«целлюля»).

22. Микроскопический период

• С этого времени усилилась разработкатехнических методов исследования.

• В этот период «зуд познания», по

выражению М. Мальпиги и «желание

постичь дела творца» (Н. Грю)

побуждали многих исследователей к

микроскопическим исследованиям.

23. Микроскопический период

• Ян Пуркинье описал наличие вживотной клетке «протоплазмы» и ядра.

• Р. Броун подтвердил наличие ядер и

большинстве животных и растительных

клеток.

• Ботаник М. Шлейден заинтересовался

происхождением клеток –

цитогенезисом.

24. Микроскопический период

• Дальнейшее совершенствованиемикроскопов позволило выявить еще

более мелкие структуры:

• Клеточный центр Гартвига (1875);

• Пластинчатый комплекс Гольджи

(1898);

• Митоходрии Бенда (1898) и т.д.

25. Клеточная теория

• Итог исследованиям подвел Теодор Шванн,который сформулировал клеточную теорию

(1838-1939):

• Все растительные и животные организмы

состоят из клеток;

• Все клетки развиваются по общему принципу из

цитобластемы;

• Каждая клетка обладает самостоятельной

жизнедеятельностью, а жизнедеятельность

организма является суммой деятельности

клеток.

• Р. Вирхов (1858) уточнил, что развитие клеток

осуществляется путем деления исходной клетки.

26. Основные положения современной клеточной теории:

• Клетка является наименьшей единицейживого;

• Клетки животных организмов сходны по

строению;

• Размножение клеток происходит путем

деления исходной клетки;

• Многоклеточные организмы представляют

собой совокупность клеток и их производных,

объединенные в системы тканей и органов,

связанных между собой клеточными,

гуморальными и нервными формами

регуляции.

27. Микроскопический период

• С сер. XIX в. – бурное развитие описательнойгистологии

• Изучены различные органы и ткани, их

развитие

• Уточнена классификация тканей

• Развитие гистологической техники и методов

микроскопирования (водные и масляные

объективы, микротом, фиксаторы,

окрашивание)

• К. Гольджи и Р. Кахаль – в 1906 г.

Нобелевская премия за открытие органелл

28. Отечественная гистологическая школа

• С 30-40-х гг. 19 в. – кафедры гистологии иэмбриологии в Моск. (1864) и С-Пб.

Университетах.

• Основоположники – А.И. Бабухин, Ф.В.

Овсянников, Н.М. Якубович, М.Д. Лавдовский,

К.А. Арнштейн, П.И. Перемежко и Н.А.

Хржоншевский

• Московская школа – А.И. Бабухин (гистогенез

и гистофизиология тканей: нервной

мышечной), его ученик И.Ф. Огнев (влияние

лучистой энергии, темноты, голодания на

клетки и ткани).

29. Отечественная гистологическая школа

• Основоположник С-Пб. школы – Ф.В.Овсянников (исследования нервной системы,

органов чувств), А.С. Догель (вегетативная

нервная система, классификация нейронов,

журнал «Архив анатомии, гистологии и

эмбриологии»)

• В С-Пб. Военно-медицинской академии –

эмбриолог К.Э.Бэр (образование

зародышевых листков), Н.М. Якубович (ЦНС),

М.Д. Лавдовский (клетки мочевого пузыря,

регенерация нервных волокон после травмы)

30. Отечественная гистологическая школа

• Казанская школа – К.А. Арнштейн(морфология концевых нервных волокон,

нервных узлов,

• Томский университете – А.С. Догель, А.Е.

Смирнов (нейрогистология)

• Киевский университет – П.И. Перемежко

(развитие зародышевых листков, строение

различных органов, митоз)

31.

• А.А. Заварзин – филогенетическоеразвитие тканей и строение соединительной

ткани и крови

• Н.Г. Хлопин – эволюционное развитие

тканей

• В.Г. Елисеев – гистофизиология

соединительной ткани.

• А.Н. Северцов – сравнительная

эмбриология (фидэмбриогенез)

• А.Г. Кнорре – эмбриональный гистогенез

• Л.И. Фалин – атлас по эмбриологии и

гистологии

32. Современный период

• начинается с 1950 г. – с моментаиспользования электронного микроскопа

(хотя электронный микроскоп был изобретен

в 1931 г. Е. Реска, М. Кноль).

• характерно использование новейших

методов:

• - цито- и гистохимии;

• - гисторадиографии и др. методов;

• - используются автоматизированные методы

обработки полученной информации с

использованием компьютера.

33. Неклеточные структуры

Симпласты – этоокружённые

плазмолеммой

структуры, которые

содержат несколько

или много ядер в

едином

цитоплазматическом

пространстве и

образуются путём

слияния нескольких

клеток.

34. Синцитий

• Это совокупность клеток, связанныхцитоплазматическими мостиками.

• Синцитий образуется в результате не вполне

завершённых делений – таких, когда между

дочерними клетками остаётся

цитоплазматический мостик.

• У человека в виде синцития развиваются

предшественники половых клеток:

• оогонии у женских эмбрионов и

сперматогенные клетки у половозрелых

мужчин.

35. Постклеточные структуры

• Это окружённые плазмолеммой структуры,которые происходят из обычных по строению

клеток, но лишены ядра (а часто – и почти всех

органелл) и приспособлены для выполнения

определённых функций.

• К постклеточным структурам у человека

относятся:

• роговые чешуйки эпидермиса, волос и ногтей,

• эритроциты

• тромбоциты.

36. Основные компоненты клетки

• Плазмолемма (цитолемма)• Цитоплазма (гиалоплазма,

органеллы, включения)

• Ядро

37. Основные компоненты клетки: Плазмолемма

• Состав:• липиды (билипидный слой) – 40%,

• белки – 50-55%,

• углеводы (гликокаликс) – 5-10%

• Функции – разграничение, рецепция,

транспорт веществ

• Транспорт: активный и пассивный,

экзоцитоз и эндоцитоз (фагоцитоз,

пиноцитоз)

38.

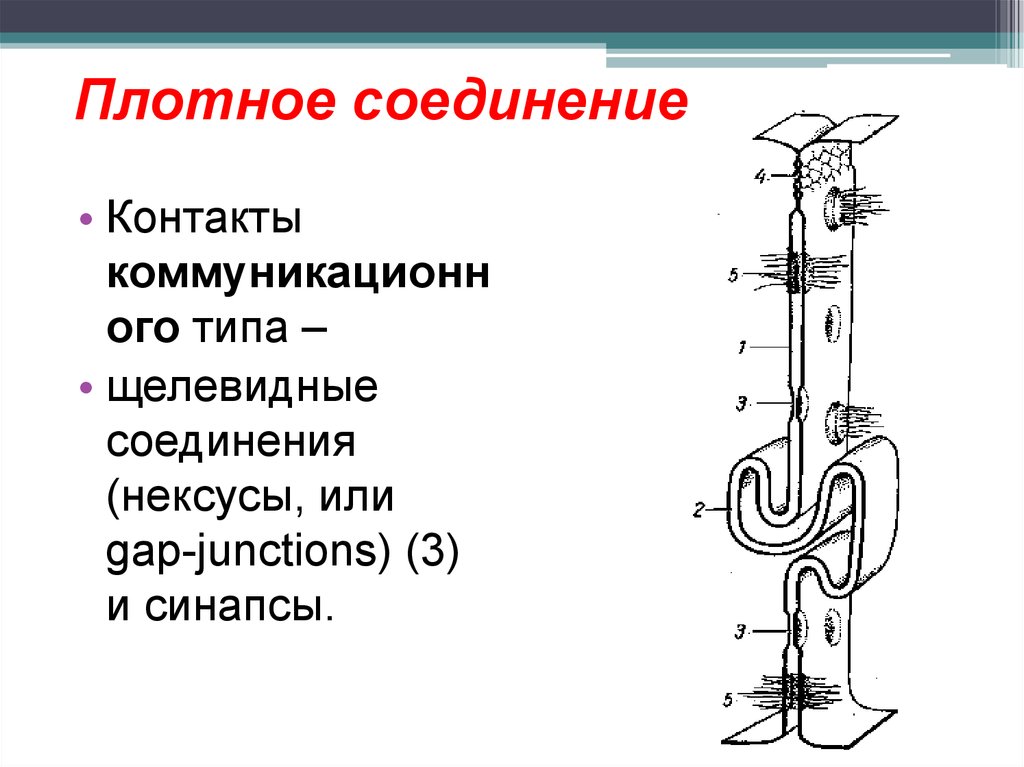

39. Межклеточные соединения

• Контактыпростого типа –

• простые

межклеточные

соединения (1) и

интердигитации

(пальцевидные

соединения) (2).

40. Межклеточные соединения

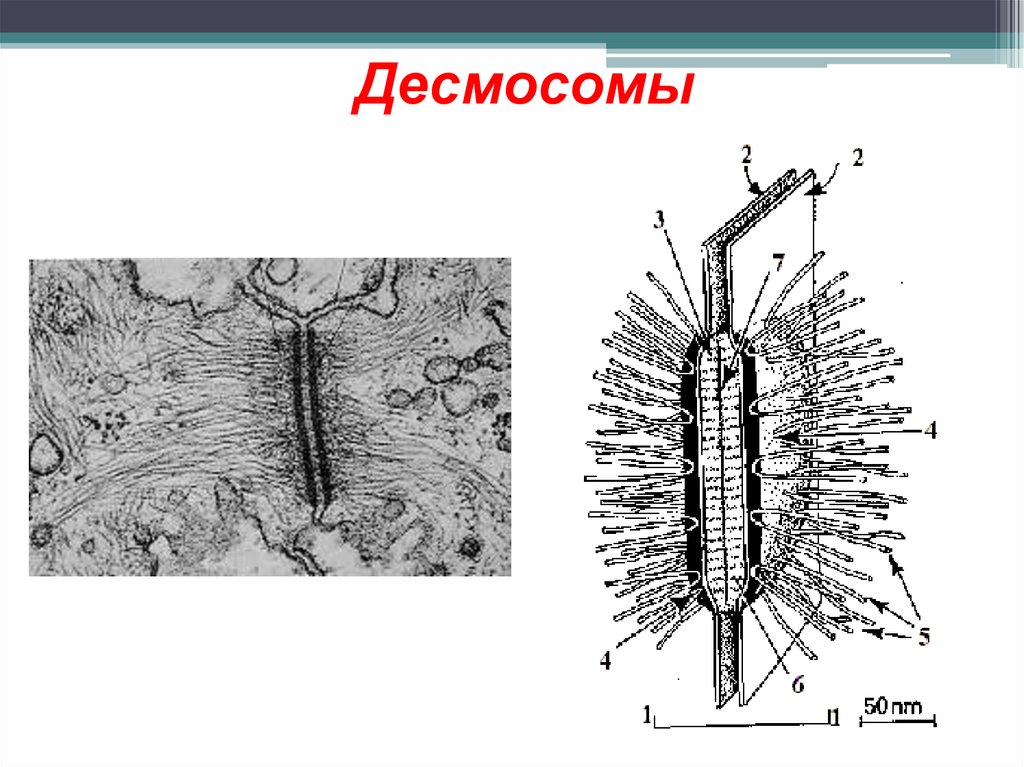

• Контактысцепляющего

типа – десмосомы

(5) и адгезивные

пояски.

41. Десмосомы

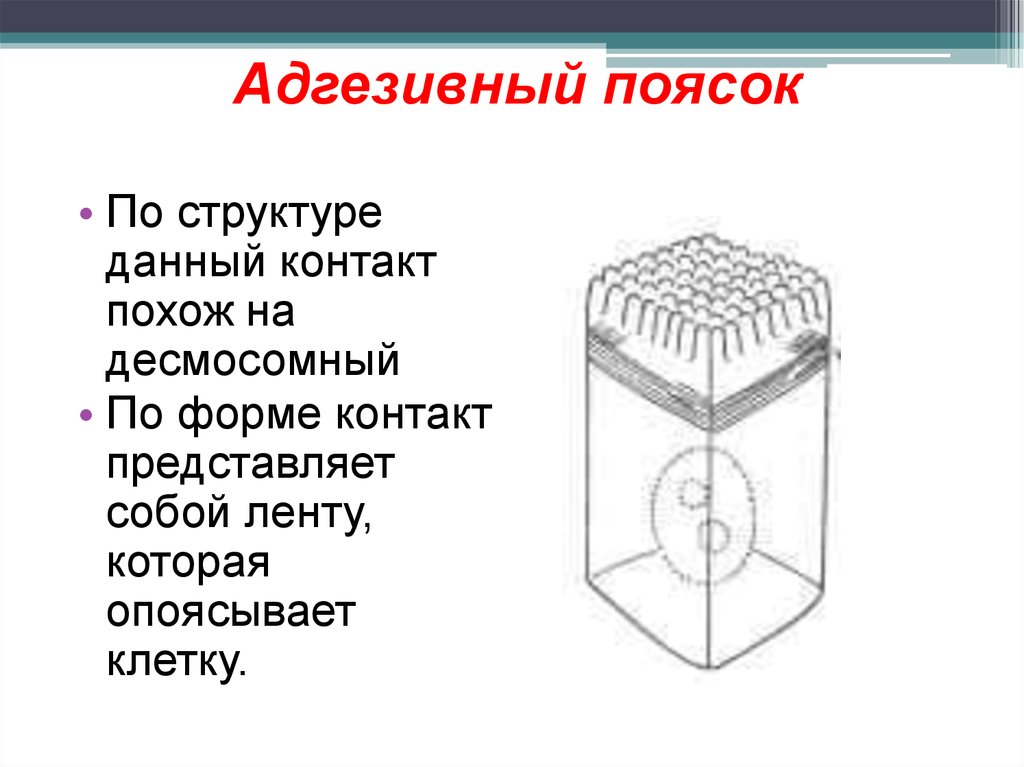

42. Адгезивный поясок

• По структуреданный контакт

похож на

десмосомный

• По форме контакт

представляет

собой ленту,

которая

опоясывает

клетку.

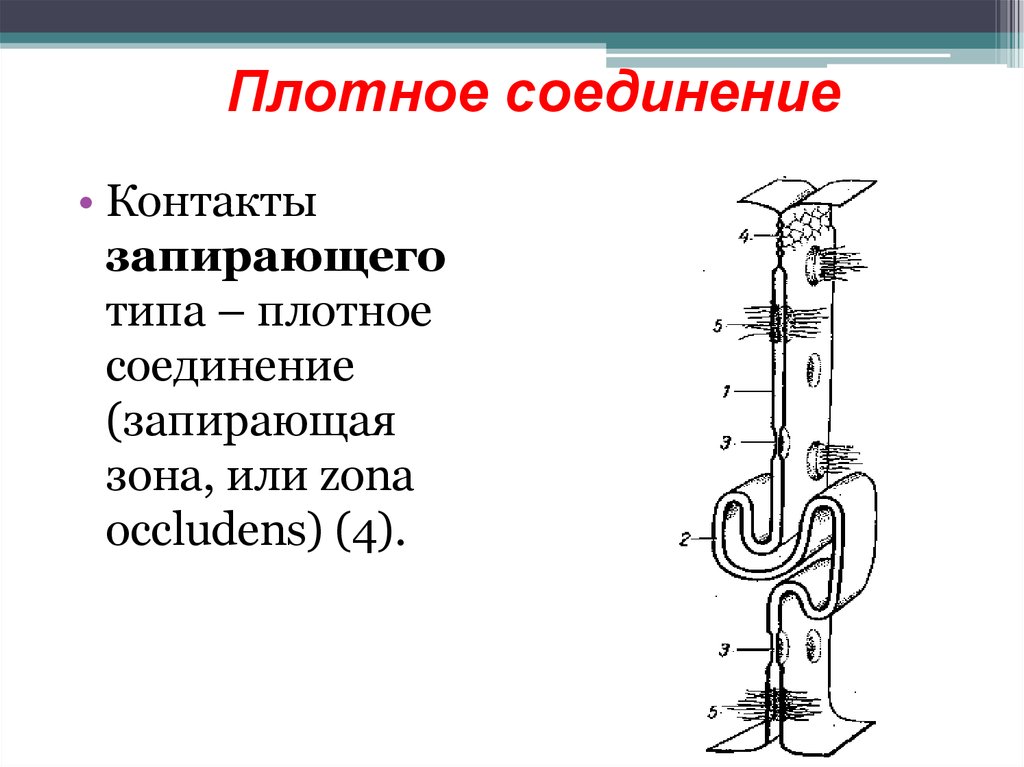

43. Плотное соединение

• Контактызапирающего

типа – плотное

соединение

(запирающая

зона, или zona

occludens) (4).

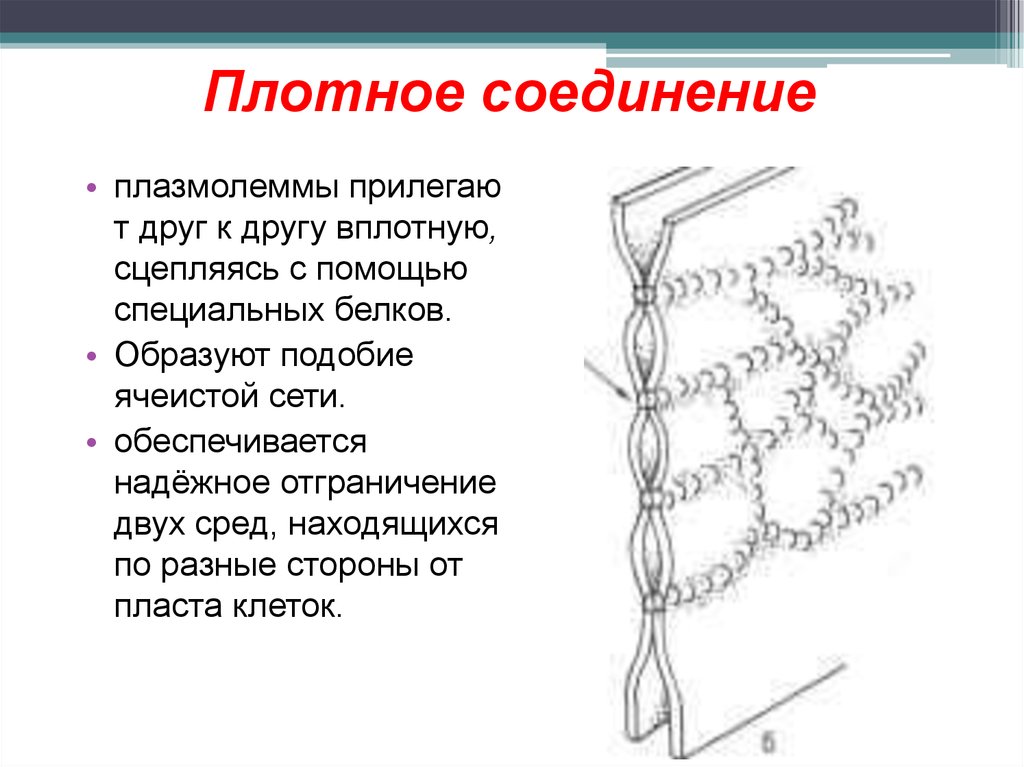

44. Плотное соединение

• плазмолеммы прилегают друг к другу вплотную,

сцепляясь с помощью

специальных белков.

• Образуют подобие

ячеистой сети.

• обеспечивается

надёжное отграничение

двух сред, находящихся

по разные стороны от

пласта клеток.

45. Плотное соединение

• Контактыкоммуникационн

ого типа –

• щелевидные

соединения

(нексусы, или

gap-junctions) (3)

и синапсы.

46. Нексус

47. Нексус

• Диаметром 0,5 – 3 мкм.• Плазмолеммы сближены на расстояние 2 нм

• Пронизаны полыми трубочками – белковыми

каналами (3)

• Каждая трубочка состоит из двух половин –

коннексонов.

• Коннексоны образуют каналы - могут

диффундировать неорганические ионы и

низкомолекулярные органические соединения:

- сахара, аминокислоты, промежуточные

продукты их метаболизма.

• Ионы Са2+ меняют конфигурацию коннексонов – так,

что просвет каналов закрывается.

48. Синапсы

49. Основные компоненты клетки: Гиалоплазма

• Это матрикс, внутренняя среда клетки.• Состав: вода – 90%

• различные

биополимеры:

белки,

нуклеиновые кислоты, полисахариды,

аминокислоты,

моносахара,

нуклеотиды,

ионы

и

другие

низкомолекулярные вещества, которые

образуют

коллоидную

систему

(цитозоль или цитогель)

• Обеспечивает

взаимосвязь

между

всеми компонентами клетки.

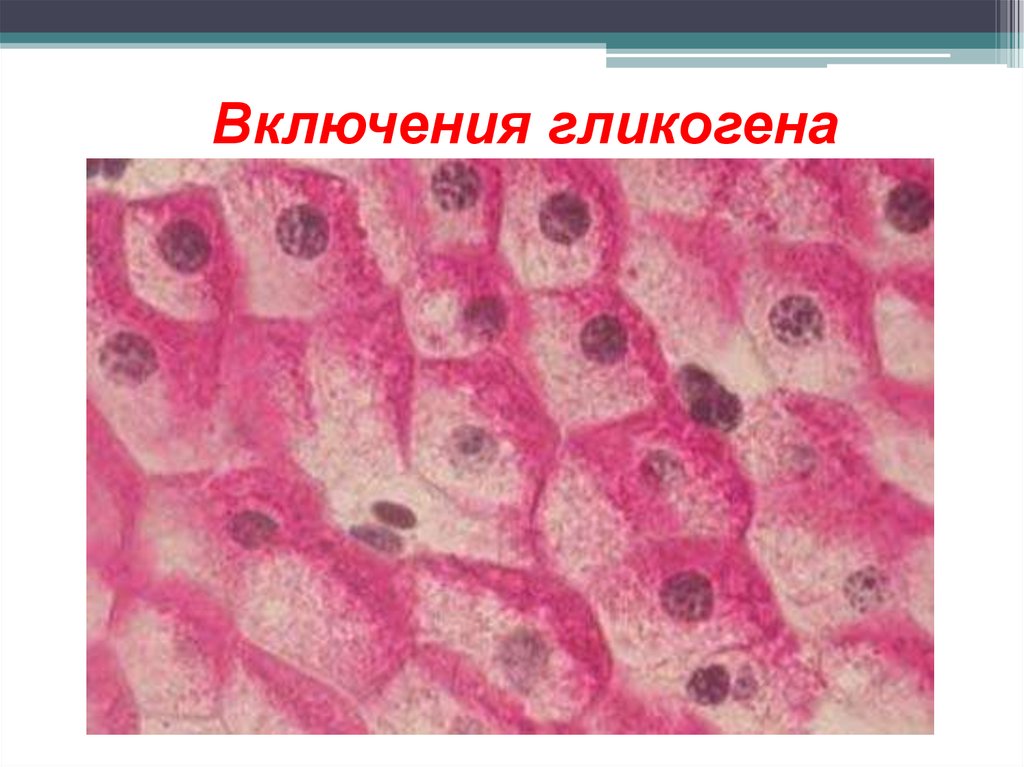

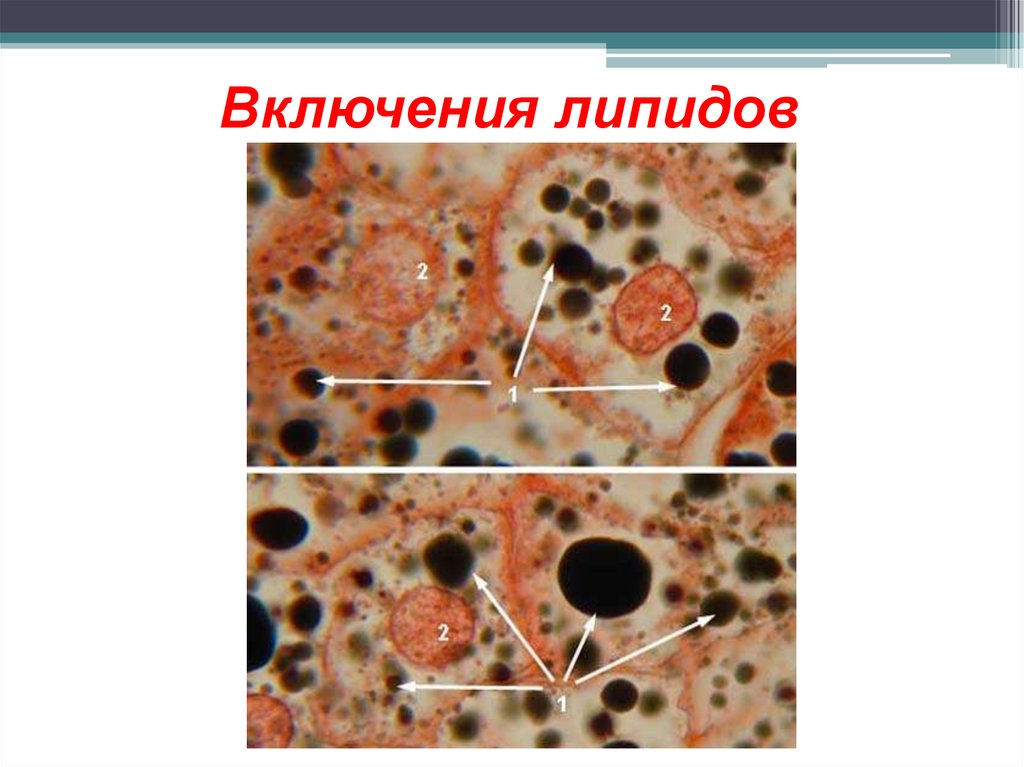

50. Основные компоненты клетки: Включения цитоплазмы

• Это непостоянные компонентыцитоплазмы, которые могут возникать

или исчезать в различные

функциональные состояния клеток.

• Различают:

• трофические (белковые, углеводные,

липидные),

• секреторные (ферменты, гормоны),

• экскреторные (продукты метаболизма)

• пигментные – эндогенные

(гемоглобин, меланин, липофусцин) и

экзогенные (каротин, красители).

Медицина

Медицина