Похожие презентации:

Научный стиль речи. Тема 3.2

1.

Лекция:«Научный стиль речи»

2.

Научный стиль обслуживает сферу науки,образования и производства и существует в основном в

письменной форме – книжных специализированных

текстах разных жанров, однако имеет и устную форму

реализации.

Основным

источником

информации является чтение.

получения

Главная

функция

научного

информативная, заключающаяся в

передаче информации.

научной

стиля

хранении

–

и

В России научный стиль речи начал складываться в

XVIII в. (М. В. Ломоносов и его ученики) и окончательно

сложился к концу XIX в.

3.

Для научного стиля характерны такие особенности,как:

• предварительное обдумывание высказывания;

• монологический характер речи;

• строгий отбор языковых средств;

• нормированность речи;

• сжатость информации.

Основными стилеобразующими факторами являются:

а) сфера общения;

б) цель общения;

в) способ общения.

4.

Исходя из сферы и целей общения внаучном стиле речи сформировались следующие

подстили:

1) собственно научный;

2) учебно-научный;

3) научно-популярный.

Способ общения в сфере науки:

• устный, непосредственный (лекция, доклад);

• опосредованный — устный (выступление по

радио, телевидению) и письменный (монография,

учебник, материалы Интернета).

5.

Внеязыковые требованияСфера научного общения требует

точного,

логичного,

однозначного выражения мысли.

Предмет научного описания отвлечен от

конкретного факта, представлен абстрактно и

обобщенно, определен как понятие.

Его признаки в идеале должны быть

представлены безэмоционально и безоценочно,

без привлечения средств образности.

6.

Лингвистические особенностиI.

Отвлеченность,

абстрактность

и

обобщенность научной речи выражаются следующими

лингвистическими средствами:

1. На уровне лексики:

существительными, например

театр (греч. место для зрелищ) — род искусства (сравните с

1)

абстрактными

ненаучным употреблением этого слова: хожу в театр, люблю

театр, Александрийский театр);

2) конкретными существительными

общего понятия. Например:

в

значении

В физике материальной точкой называется тело, размерами

которого можно пренебречь (любое тело). Свободная молекула

— это молекула, существующая в отсутствие межмолекулярных

взаимодействий (любая молекула).

7.

3) существительными во множественном числе взначении обобщения, например частоты, масла, длины, теплоты,

климаты;

4) наречиями и прилагательными со значением

постоянного и общего качества, свойства или действия.

Например:

Каждый металл обладает способностью проводить

электрический ток. Любая электрическая цепь имеет естественную

структуру: обычно она состоит из источников питания и сигнала,

приемников и т.п.

2. На уровне морфологии:

1) глаголами настоящего времени в значении

постоянных

признаков

предметов

и

объектов

действительности. Например:

Ртуть переходит из жидкого состояния в твердое при

температуре — 79°С (всегда). Сопротивление проводника зависит

от площади сечения (всегда).

Глаголы настоящего времени в научной речи составляют

70% от всех временных форм; 98—99% глаголов настоящего

времени — это глаголы в значении настоящего вневременного.

8.

2) глаголами совершенного вида будущего времени впервом

лице

множественного

числа

в

значении

настоящего вневременного. Например:

Запишем условие задачи (делаем это всегда при

решении задач). Поместим вещество в пробирку (делаем это

всегда при проведении опыта).

3) личным местоимением мы в форме первого лица

множественного числа или глаголом в форме первого лица

множественного числа без местоимения мы для

обозначения обобщенных действий. Например:

В ходе опыта мы наблюдаем отключение магнитной стрелки

под действием магнитного поля. Задавая базис (ё, ё2, ё3) в

пространстве и некоторую фиксированную точку О (начало

координат), мы тем самым задаем в пространстве декартову

систему координат, суммируем все вышесказанное. Отметим без

доказательства следующие свойства этой последовательности. В

ходе опыта мы наблюдаем явление интерференции;

9.

4) кратким прилагательным в значении постоянногопризнака, свойства предмета. Например:

Инертные газы не активны. Щелочные металлы в своих

соединениях одновалентны. Окись меди нерастворима;

5) причастием как формой безотносительной ко

времени:

Это обусловлено тем, что в естественном свете, т.е. свете,

испускаемом обычными источниками, имеются колебания,

совершающиеся

в

самых

разных

направлениях,

перпендикулярных лучу.

3. На уровне синтаксиса:

1) неопределенно-личными предложениями. Например:

Для обмотки трансформатора используют мерную

проволоку. Ускорение свободного падения вычисляют по

формуле...

10.

2) пассивными конструкциями. Например:Результаты опыта были занесены в таблицу. Окислительновосстановительные реакции эффективно используются в

электролизе.

3) сложными предложениями

подчинительными связями. Например:

с

выраженными

Эксперименты,

проведенные

специалистами

по

эволюционной психологии, показали, что мужчины при виде

красивых девушек начинают чаще использовать редкие слова. Это

подтверждает

гипотезу,

согласно

которой

избыточные

лингвистические способности человека развилась под действием

полового отбора как средство демонстрации интеллекта.

4) конструкциями для обозначения причинноследственных, целевых и условных отношений в составе

простого предложения. Например:

Под действием силы тело начинает двигаться (тело

начинает двигаться, если на него действует сила).

11.

II. Точность, однозначность, понятийность иопределенность научного стиля речи связаны с тем,

что в каждой области научных знаний существует

система понятий, обозначенных словами.

Понятие — это мысль, обобщающая объекты

некоторого множества по отличительному для него

признаку. Так, температура — это степень

нагретости чего-либо. Понятие решает три задачи:

1) обобщает объекты;

2) отличает один объект от другого;

3) сообщает существенную информацию об этих

объектах.

12.

Каждоепонятие

обозначается

словом

или

словосочетанием.

Термином называется слово или словосочетание,

точно и однозначно обозначающее понятие и раскрывающее

его основное содержание.

Терминологическая лексика обычно составляет 15—20%

общей лексики научного стиля.

К термину предъявляются следующие требования:

1) однозначность;

2) стилистическая нейтральность;

3) системность.

Термины делятся на узкоспециальные, т.е. термины

физики (электрический ток, мощность, ускорение, амплитуда);

математики (асимптота, предел, уравнение, пустое множество,

логарифм, интеграл); химии (валентность, окись, катализатор,

молярная масса);

и

общенаучные,

или

междисциплинарные

(закон,

теорема, теория, объект, явление, величина, классификация,

зависимость).

13.

III. Безобразность и безэмоциональность научнойречи заключаются в том, что любое понятие или совсем

лишено конкретно-чувственных образов, или имеет в основе

максимально абстрактный образ (плод мысли). Отметим, что

в научной речи:

а) уменьшительно-ласкательные суффиксы встречаются

лишь как способ образования термина и не имеют

эмоциональной окраски, например пузырек, буравчик, пробирка,

пестик, тычинка, шейка;

б) метафоры утратили значение образности и

используются как термины, например гусеница, плечо, муфта;

в) сравнение выступает как одна из форм логического

мышления, для сравнения нового объекта с известным

адресату. Например:

Калий, как и натрий, — активный металл. Небольшие

количества фтора, как и кислорода, можно получить при

разложении некоторых высших фторидов;

г) фразеологизмы теряют свою образность, становясь

составными терминами, например солнечное сплетение, прямой

угол, наклонная плоскость, глухие согласные.

14.

IV. Логичность научного стиля речи выражаетсяпрежде всего на уровне текста.

Структура научного текста имеет особую композицию:

• для более легкого восприятия текст обязательно

членится на обозримые части: разделы, главы,

параграфы',

• четко выделяются абзацы, которые объединяют

несколько предложений в сверхфразовые единства,

помогающие подчеркнуть логическую последовательность;

ход

логических

рассуждений

обязательно

комментируется;

• пояснения в научной речи часто оформляются с

помощью риторического вопроса, на который тут же

дается ответ. Это так называемый вопросно-ответный тип

рассуждения.

Существенный

признак

научного

стиля

–

стереотипность. Она дает возможность построить из

блоков текст или фразу по определенной схеме, а также

способствует ускорению процесса понимания текста при

условии его предсказуемости.

15.

Научные тексты различных жанров строятся поединой логической схеме.

В основании этой схемы находится главный тезис

— утверждение, требующее обоснования, который

включает в себя:

а) предмет речи (то, о чем говорится в тексте);

б) главный анализируемый признак (то, что

говорится об этом предмете).

В доказательство главного тезиса приводятся

аргументы (доводы, основания).

Для

более

полной

аргументации

тезиса

размещаются

иллюстрации

—

примеры,

подтверждающие выдвинутые теоретические положения.

Текст завершается выводом (резюме).

16.

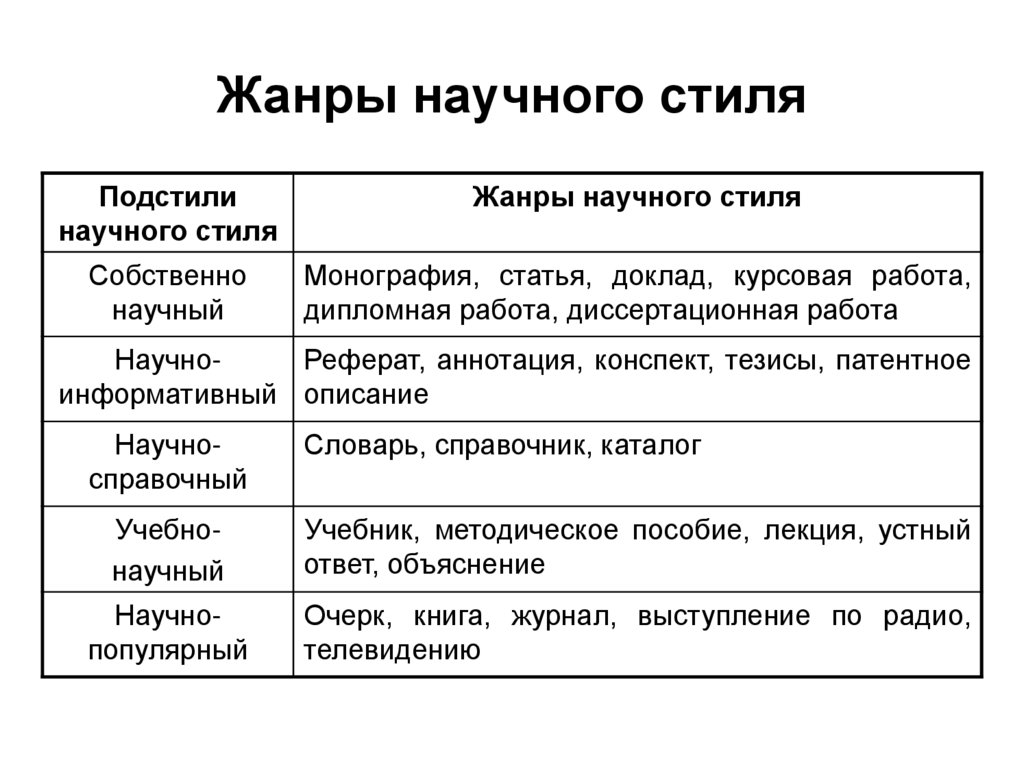

Жанры научного стиляПодстили

научного стиля

Жанры научного стиля

Собственно

научный

Монография, статья, доклад, курсовая работа,

дипломная работа, диссертационная работа

НаучноРеферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное

информативный описание

Научносправочный

Словарь, справочник, каталог

Учебнонаучный

Учебник, методическое пособие, лекция, устный

ответ, объяснение

Научнопопулярный

Очерк, книга, журнал, выступление по радио,

телевидению

17.

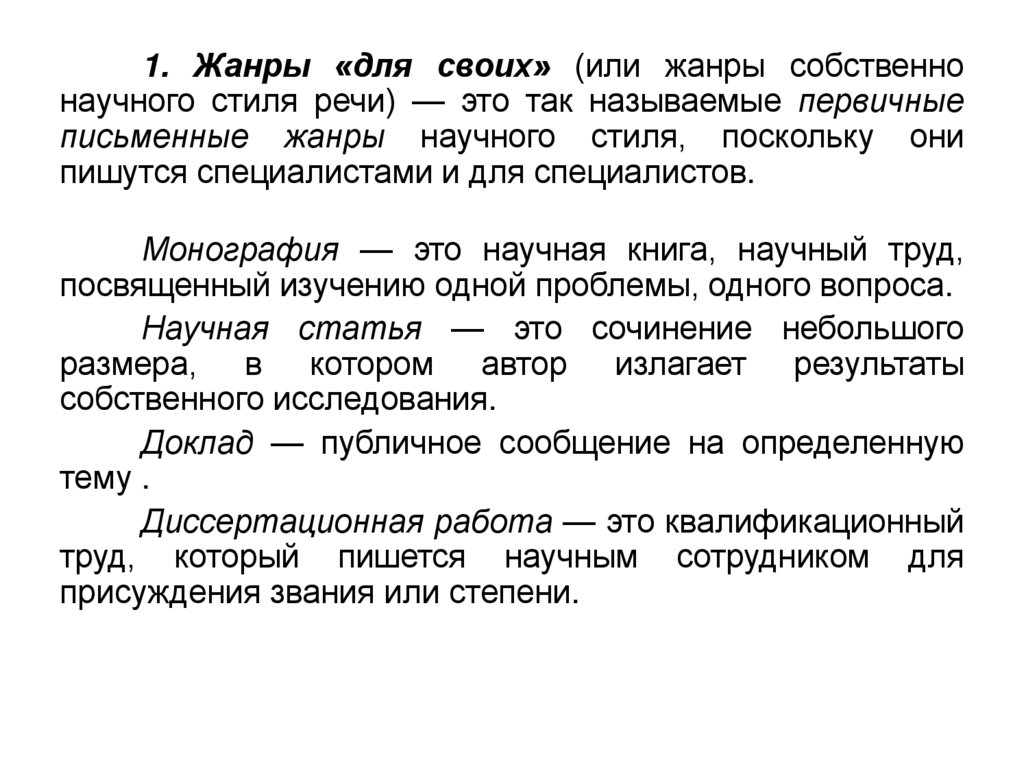

1. Жанры «для своих» (или жанры собственнонаучного стиля речи) — это так называемые первичные

письменные жанры научного стиля, поскольку они

пишутся специалистами и для специалистов.

Монография — это научная книга, научный труд,

посвященный изучению одной проблемы, одного вопроса.

Научная статья — это сочинение небольшого

размера, в котором автор излагает результаты

собственного исследования.

Доклад — публичное сообщение на определенную

тему .

Диссертационная работа — это квалификационный

труд, который пишется научным сотрудником для

присуждения звания или степени.

18.

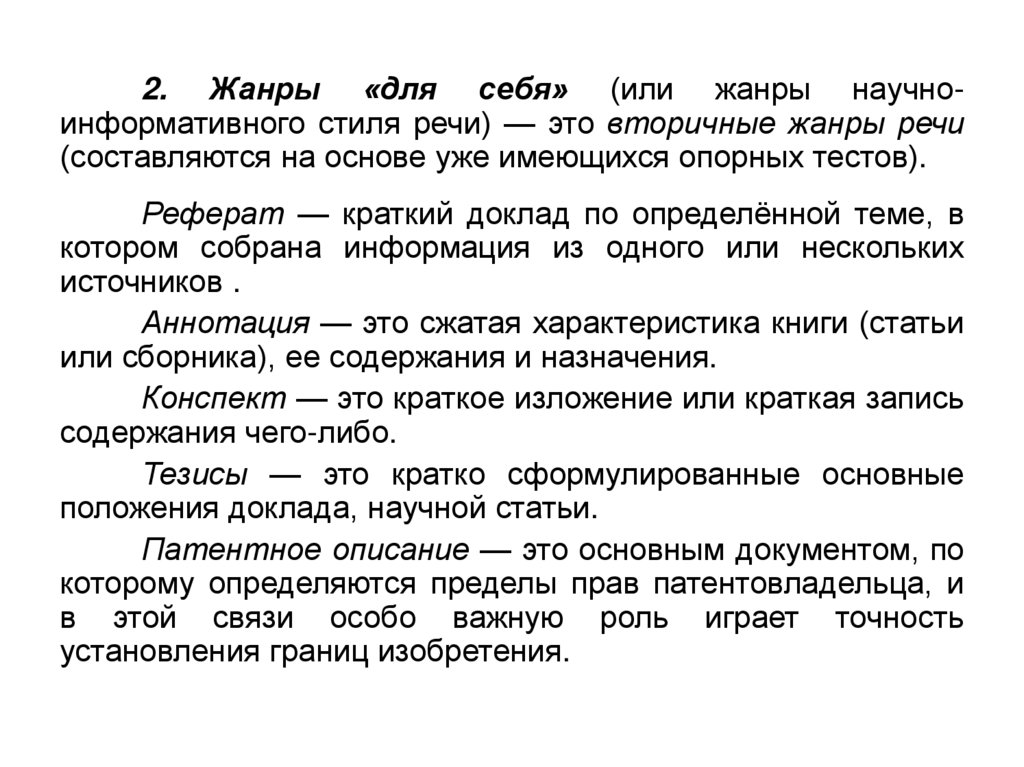

2. Жанры «для себя» (или жанры научноинформативного стиля речи) — это вторичные жанры речи(составляются на основе уже имеющихся опорных тестов).

Реферат — краткий доклад по определённой теме, в

котором собрана информация из одного или нескольких

источников .

Аннотация — это сжатая характеристика книги (статьи

или сборника), ее содержания и назначения.

Конспект — это краткое изложение или краткая запись

содержания чего-либо.

Тезисы — это кратко сформулированные основные

положения доклада, научной статьи.

Патентное описание — это основным документом, по

которому определяются пределы прав патентовладельца, и

в этой связи особо важную роль играет точность

установления границ изобретения.

19.

3. Жанры «для других» (или научно-справочного,учебно-научные, научно-популярного стиля речи).

1. Научно-справочные жанры:

Словарь — это книга или любой другой источник,

информация в котором упорядочена c помощью разбивки на

небольшие статьи, отсортированные по названию или

тематике.

Справочник — это издание практического назначения,

с кратким изложением сведений в систематической форме, в

расчёте на выборочное чтение, на то, чтобы можно было

быстро и легко навести по нему справку.

Каталог — это составленный в определенном порядке

перечень каких-н. однородных предметов (книг, экспонатов,

товаров).

20.

2. Жанры учебно-научные:Учебник — это книга для обучения какому-н.

отдельному предмету.

Методическое пособие – это издание, в котором

подробно излагается оптимальная последовательность в

освоении определенного научного или учебного материала.

Лекция

—

это

устное

систематическое

и

последовательное изложение материала по какой-либо

проблеме, методу, теме вопроса и т.д.

Устный ответ — это выступление учащихся,

тематически связанное с изучаемым на уроке материалом.

Объяснение — это набор утверждений, обычно

построенных для описания набора фактов, в которых

уточняются причины, контекст и последствия этих фактов.

21.

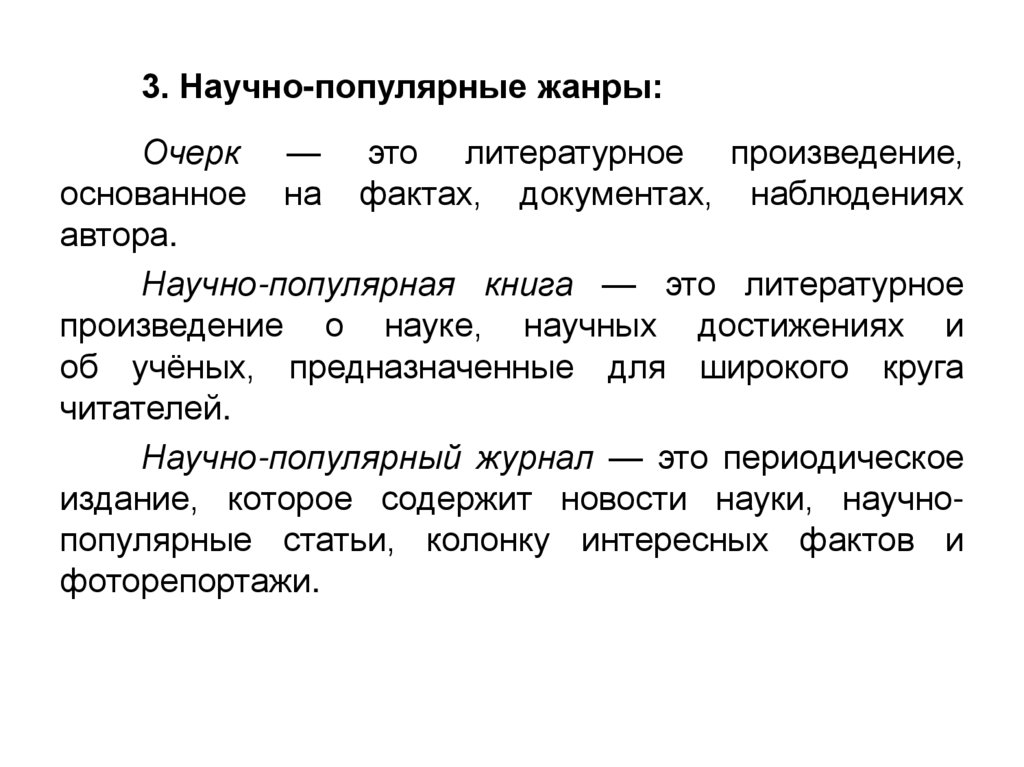

3. Научно-популярные жанры:Очерк — это литературное произведение,

основанное на фактах, документах, наблюдениях

автора.

Научно-популярная книга — это литературное

произведение о науке, научных достижениях и

об учёных, предназначенные для широкого круга

читателей.

Научно-популярный журнал — это периодическое

издание, которое содержит новости науки, научнопопулярные статьи, колонку интересных фактов и

фоторепортажи.

22.

Способы изложения информации:1. Описание.

2. Повествование.

3. Рассуждение.

4. Доказательство.

23.

1. Описание — это способ изложения, с цельюинформировать о признаках и свойствах объекта,

процессах и явлениях как о фактах известных и

наблюдаемых.

Описание имеет следующие подвиды:

• описание-определение,

• описание-формулировка закона, теоремы;

• описание-характеристика;

• описание- инструкция.

2.

Повествование

—

это

способ

изложения, цель которого представить объект в

развитии.

24.

3. Рассуждение — это способ изложения, целькоторого показать процесс получения нового знания о

любых объектах действительности и сообщить само это

знание (как результат) путем логического вывода.

Выделяют подтипы рассуждения:

• доказательство (установление истинности

тезиса);

• опровержение (установление ложности тезиса);

• обоснование;

• установление целесообразности.

Самый схематизированный тип рассуждения —

умозаключение.

25.

Структура рассуждения состоит из:• посылки (точно сформулированной основной

мысли);

• основной части (второстепенных тезисов,

аргументов, иллюстраций);

• вывода (который должен соотноситься с

посылкой и логически вытекать из всего хода

рассуждения).

В научном изложении принято

основных способа рассуждения:

• индуктивный (от частного к общему);

• дедуктивный (от общего к частному).

два

26.

Понятие, суждение и умозаключение — это триступени усложнения мысли:

• понятие (слово) — закономерная связь признаков

предмета;

суждение

(утвердительное

или

отрицательное

предложение) — связь понятий;

• умозаключение — связь суждений.

Заключение будет

необходимых условий:

истинным

при

наличии

двух

1) если посылки истинны по содержанию;

2) если умозаключение правильно по своей форме

(строению). Например:

Посылка 1. Гелий имеет валентность, равную нулю.

Посылка 2. Гелий — инертный газ.

Посылка 3. Аргон — инертный газ.

Заключение. Аргон имеет валентность, равную нулю.

27.

4. Доказательство — это особый способ изложенияматериала, посредством которого подтверждается (или

опровергается) истинность знаний человека о мире, носивших

характер гипотез или непроверенных практикой суждений.

Структурными элементами доказательства являются

тезис, аргумент и вывод.

Связь

между

компонентами

доказательства

оформляется словами-сигналами, характерными:

• для тезиса — известно, если..., то, допустим, согласно

закону и др.;

• для аргумента — пусть, предположим, сделаем опыт,

проведем эксперимент, докажем, рассмотрим, по определению и

др.;

• для вывода — значит, следовательно, поэтому, итак,

отсюда следует, таким образом, можно сделать вывод,

оказывается, действительно и др.

Русский язык

Русский язык