Похожие презентации:

Структура и химический состав вирионов. Основные свойства вирусов. Таксономия вирусов

1.

Кафедра микробиологии3 курс факультета ветеринарной медицины

Дисциплина «Вирусология»

Тема: Структура и химический состав

вирионов. Основные свойства вирусов.

Таксономия вирусов.

Лектор:

к.в.н., доцент Ф.М. Нургалиев

2.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРАВ результате глубокого и всестороннего

изучения вирусов (сущность и природа,

строение, химическая структура и др.) была

получена

относительно

полная

характеристика вируса, вирусной частицы,

или вириона, т. е. были определены

основные свойства.

3.

• 1. Чрезвычайно малые размеры. Вирусы – этомельчайшие формы, значительно более

мелкие, чем бактерии, и едва превышающие

крупные молекулы; они находятся на границе

или за пределами видимости в оптических

микроскопах. Массу вирусов измеряют в

дальтонах: 1 дальтон (Да) – это масса 1 атома

водорода, которая равна 1,67×10-24 г. Размер

вирусов измеряется в нанометрах (нм): 1 нм =.

10-9 мкм; 1 нм = 10 ангстремам (Е). Размеры: у

мельчайших (ящур, полиомиелит) – около

10...25 нм, у средних (грипп, парагрипп и др.) –

100...120, у крупных (оспа, орнитоз, трахома) –

превышают 200 нм.

4.

• 2. Вирусы имеют корпускулярную структуруи определенную для каждого вида

морфологию, являясь неклеточной формой

жизни.

5.

• 3. Основные компоненты вирусов –нуклеиновая кислота и белки. Следует

отметить, что обнаружены возбудители, так

называемые прионы, состоящие только из

белка.

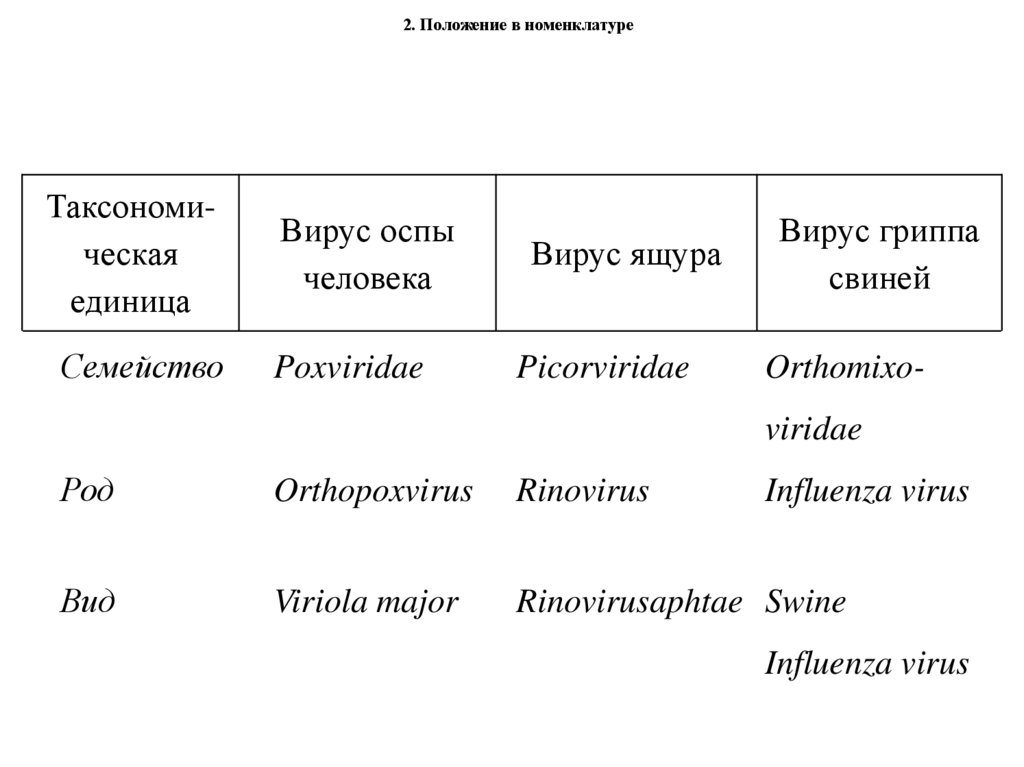

6.

• 4. Вирусы содержат лишь одну изнуклеиновых кислот: ДНК –

дезоксирибонуклеиновую или РНК –

рибонуклеиновую.

7.

• 5. Вирусы – строгие (облигатные)внутриклеточные паразиты. Во внешней

среде (вне клетки хозяина) совершенно

инертны, т. е. не имеют самостоятельного,

или автономного, обмена веществ. У

вирусов отсутствует способность к росту и

бинарному (простому поперечному)

делению. Их репродукция происходит

только в живых клетках и никогда на

искусственных питательных средах.

8.

• 6. Вирусы отличаются биологическими игенетическими особенностями механизмов

репродукции. Они не имеют собственных

белоксинтизирующих систем, а используют

«внаем» соответствующие системы клетки.

Биосинтез структурных компонентов

вирусов происходит дизъюнктивно

(разобщенно во времени и пространстве).

9.

• 7. Многие вирусы растений обладаютсвойством кристаллизоваться. Вирусные

частицы, сгруппированные в кристаллы,

сохраняют инфекционность.

10.

• 8. Вирусы обладают наследственностью иизменчивостью, как живые организмы.

Наследственность и изменчивость – это

взаимопротиворечивые и в то же время

взаимосвязанные процессы, которые

обеспечивают непрерывность жизни на

Земле. При большом числе генераций

определенный вирус стойко передает

только свои, характерные для него

свойства.

11.

В настоящее время для получения измененныхформ различных вирусов с целью снижения их

вирулентности применяют следующие методы:

• последовательное пассирование их через

организм невосприимчивых животных,

куриные эмбрионы, культуры ткани и клеток;

• воздействие на вирус или его нуклеиновую

кислоту физическими и химическими

факторами (температура, ультрафиолетовое

излучение, ультразвук, химические средства);

• селекция вариантов вируса.

12.

• Установлено, что в состав всех вирусовобязательно входят белки и одна из двух

нуклеиновых кислот. Вирусы средних и

крупных размеров кроме указанных

веществ содержат липиды, углеводы и

некоторые другие органические и

неорганические соединения. Белки

составляют от 49,1 до 89 %, нуклеиновые

кислоты – от 3,5 до 40 % всей массы

вирусов. Остальные вещества у некоторых

вирусов могут совсем отсутствовать, у

других – содержаться в разных

соотношениях.

13.

• Белковая оболочка вирусов выполняетопределенные защитные функции и

обладает высокой устойчивостью к

протеолитическим ферментам.

14.

• Вирусные белки представляют собойполипептиды, состоящие из нескольких

пептидных звеньев. Последние, в свою

очередь, образованы из нескольких

аминокислотных остатков. В состав

полипептидных цепочек вирусного белка

входит примерно 200...300 аминокислот в

разных комбинациях, поэтому

молекулярная масса этих белков большая и

у различных вирусов колеблется от 18 до 22

кДа.

15.

• Одна из существенных особенностейвирусных белков состоит в том, что их

субъединицы активно взаимодействуют

между собой и способны к самосборке

(агрегации), в результате которой из

вирусной нуклеиновой кислоты и белка

вируса ин витро реконструируются

полноценные вирионы.

16.

• Нуклеиновая кислота окружена одной илидвумя белковыми оболочками – капсидами

(от греч. capsa – коробка). Капсид состоит из

многих единообразных белковых молекул,

расположенных в определенном порядке, капсомеров. Ассоциация капсомеров с

нуклеиновой кислотой (с геномом)

называется нуклеокапсидом.

17.

• Многие вирусы кроме нуклеокапсидаимеют дополнительные внешние оболочки,

называемые пеплосами. Пеплосы также

состоят из множественныхпепломеров,

химическая природа которых представлена

белками, липидами.

18.

• Вирусные белки делят на структурныеи неструктурные. Структурные белки

входят в состав зрелых внеклеточных

вирионов и выполняют ряд функций: 1)

защиту нуклеиновой кислоты от внешних

повреждающих воздействий; 2)

взаимодействие с мембраной

чувствительных клеток в ходе первого этапа

заражения; 3) взаимодействие с вирусной

нуклеиновой кислотой в ходе и после ее

упаковки в капсид; 4) способность к

разрушению в ходе освобождения

нуклеиновой кислоты и др.

19.

• В зависимости от расположения того илииного белка в вирионе выделяют

следующие группы белков: 1) капсидные; 2)

вирусной суперкапсидной оболочки.

Имеются у вирусов, выходящих из клеток

путем почкования (пара-, орто-,

коронавирусы и др.); 3) матриксные. Это

белки промежуточного слоя вирионов,

расположенного сразу под суперкапсидной

оболочкой некоторых вирусов; 4) белки

вирусных сердцевин. Представлены в

основном ферментами.

20.

• Неструктурные белки – это белки,кодируемые вирусным геномом, но не

входящие в вирион, их делят на пять групп:

1) регуляторы экспрессии вирусного

генома; 2) предшественники вирусных

белков; 3) нефункциональные пептиды; 4)

ингибиторы клеточного биосинтеза и

ингибиторы разрушения клеток; 5)

вирусные ферменты.

21.

22.

• Нуклеиновые кислоты. У вирусов ониявляются носителями наследственности и

определяют инфекционные свойства. В

вирусных частицах нуклеиновые кислоты

занимают центральное положение. В

сферических (шаровидных) вирусах,

имеющих кубическую симметрию, они

защищены белковой оболочкой, а в

спиральных – плотно упакованы в

белковые капсомеры.

23.

• Нуклеиновые кислоты состоят из трех основныхкомпонентов: пуриновых и пиримидиновых

оснований, одного из сахаров и остатка фосфорной

кислоты. Молекулы нуклеиновых кислот построены

из сотен и тысяч нуклеотидов. Нуклеиновые

кислоты представляют собой длинные

неразветвленные полимерные цепи, состоящие в

основном из основных мономерных единиц,

называемых нуклеотидами, связанных между

собой фосфодиэфирными связями. В свою очередь,

каждый нуклеотид состоит из трех компонентов:

гетероциклического (азотистого) основания, сахара

и остатка фосфорной кислоты.

24.

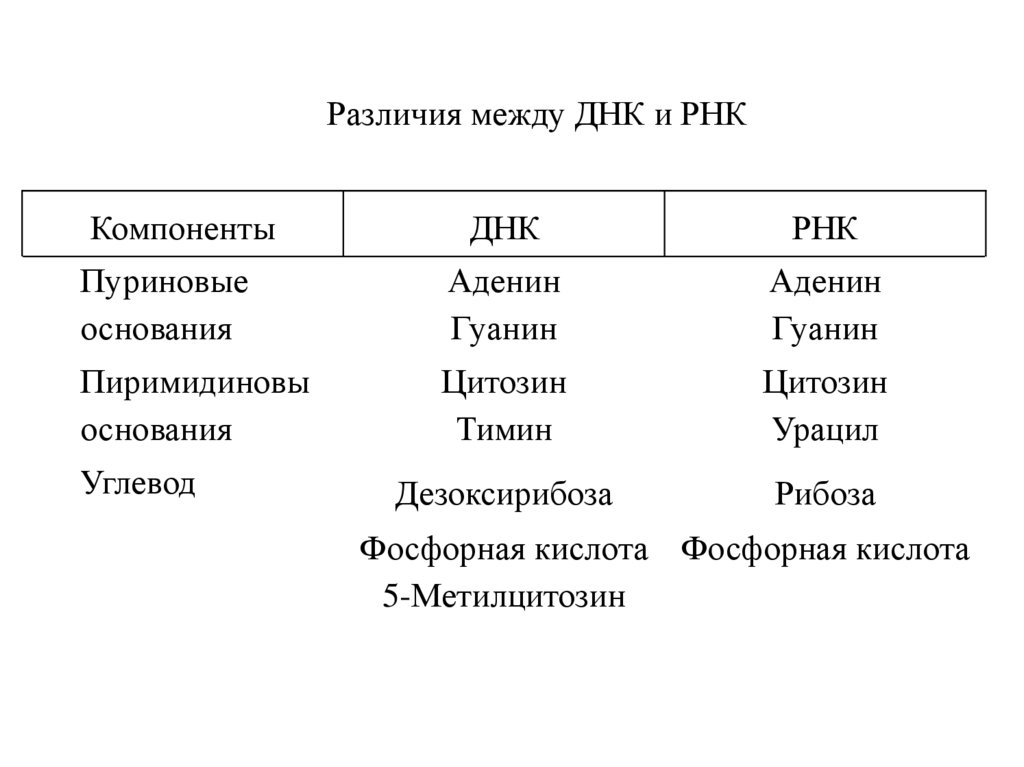

Различия между ДНК и РНККомпоненты

ДНК

РНК

Пуриновые

основания

Аденин

Гуанин

Аденин

Гуанин

Пиримидиновы

основания

Цитозин

Тимин

Цитозин

Урацил

Дезоксирибоза

Рибоза

Углевод

Фосфорная кислота Фосфорная кислота

5-Метилцитозин

25.

• Азотистые основания в нуклеотидахприсоединены к углеводу с помощью

гликозидных связей, возникающих между

альдегидной группой углевода и NHгруппой основания. Причем азотистые

основания в нуклеотидной молекуле

расположены в виде комплементарной

цепи, то есть против тимина располагается

аденин, цитозина – гуанин, гуанина –

цитозин и аденина – тимин.

26.

• ДНК вирусов всегда двухцепочечная, РНК –одноцепочечная: выделены вирусы,

содержащие двухцепочечную РНК и

одноцепочечную ДНК.

27.

• У сложноорганизованных вирусовобнаружены липиды. В основном они входят в

состав липопротеидной оболочки

(суперкапсида). Все сложно организованные

РНК-содержащие вирусы имеют значительное

количество липидов (от 15 до 35 % от сухой

массы). У ДНК-содержащих вирусов 50...60 %

липидов представлено фосфолипидами,

20...30 % составляет холестерин. Липидный

компонент стабилизирует структуру вирусной

частицы. В составе суперкапсидных оболочек

вирусов липиды обеспечивают

взаимодействие пепломеров, изолируют

внутренние слои вирионов от гидрофильных

веществ, содержащихся во внешней среде.

28.

• В состав сложноорганизованных вирусоввходят углеводы. Углеводный компонент

вирусов находится в составе

гликопротеидов и гликолипидов.

Содержание сахара в составе

гликопротеидов может быть достаточно

большим: 10...13 % от массы вириона.

Углеводный компонент гликопротеида,

обеспечивая сохранение конформации

белковой молекулы, обусловливает защиту

молекулы от протеаз.

29.

• Кроме липидов и углеводов в составевирусных частиц имеются K, Na, Ca, Mg, Fe и

другие минеральные элементы,

принимающие участие в формировании

связей в молекулах вирусного белка и

нуклеиновых кислот.

30.

• В составе некоторых вирусов обнаруженыферменты, участвующие в репликации

вирусных нуклеиновых кислот: ДНК-зависимая

РНК-полимераза, осуществляющая

транскрипцию ранних РНК с ДНК (вирус

осповакцины), РНК-зависимая РНКполимераза (обратная транскриптаза). У

миксовирусов фермент нейраминидаз,

вызывающий гидролитическое отщепление

нейраминовой, входит в состав оболочек

эритроцитов. У бактериофагов обнаружены

два вирусспецифических фермента: лизоцим,

разрывающий гликозидные связи в

пептидогликановом комплексе бактериальной

оболочки, и аденозинтрифосфатаза.

31.

Структура вирусов животных.Вирусы животных не имеют клеточной

структуры. Большинство из них представляет

собой геометрически правильное

образование, состоящее из центральной

частицы – нуклеоида и белковой оболочки –

капсида. У некоторых вирусов есть вторая

оболочка – пеплос с ворсинками.

32.

• С помощью электронной микроскопииопределены не только общая структура

вирусов, но и расположение в их оболочке

капсомеров. Установлено, что капсомеры

располагаются симметрично, причем у одной

группы вирусов – по спирали (спиральный тип

симметрии), у другой образуют многогранник,

ограниченный определенным числом

равносторонних треугольников (кубический

тин симметрии), у третьей имеют более

сложную структуру (комбинированный тип

симметрии). По этому признаку все вирусы

разделяют на 3 группы: вирусы, имеющие

спиральный, кубический и комбинированный

типы симметрии.

33.

• Особую группу вирусов составляютбактериофаги. У всех разновидностей

бактериофагов есть головка, построенная

по типу кубической симметрии; у

большинства – хвостовой отросток со

спиральным строением. Головка

бактериофага имеет форму многогранника,

от одной из вершин которого отходит

хвостовой отросток, оканчивающийся

шипами

34.

Вирусные элементарные тельца ивнутриклеточные включения.

• В конце XIX в. при изучении мазков-отпечатков и

срезов из органов животных, больных оспой, и при

некоторых других заболеваниях в клетках

обнаружены особые мелкие образования,

названные элементарными тельцами. С

внедрением в практику вирусологических

исследований электронной микроскопии подобные

тельца выявлены при большинстве вирусных

болезней человека, и растений. Установлено, что

они представляют собой зрелые вирусные частицы,

способные при попадании в новые клетки вызывать

репродукцию себе подобных частиц. Термин

«элементарные тельца» - синоним вирионов.

35.

• Большое теоретическое и практическое значениепри изучении структуры вирусов имеют

внутриклеточные включения. Включения - это

мелкие образования, состоящие из скопления

вирусных частиц, находящихся в ядре или

цитоплазме инфицированной клетки. В 1904 г.

Боррель, изучая включения при оспе птиц,

установил, что они состоят из множества

сферических элементов, которые обладают

инфекционностью и при введении их в

восприимчивые клетки вызывают инфекцию. Это

явление доказано при многих вирусных инфекциях.

В зависимости от места расположения включения

делят на три группы: цитоплазматические, ядерные

и встречающиеся одновременно в ядре и

цитоплазме, что имеет диагностическое значение

36.

КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРАВИРУСОВ ПОЗВОНОЧНЫХ

• Классификация вирусов. Более 100 лет

назад были открыты первые вирусы

растений (вирус табачной мозаики, 1892) и

животных (вирус ящура, 1897). В

последующие 50 лет обнаружили более 40

вирусов, поражающих человека, животных,

насекомых растения и бактерии. В связи с

этим возникла необходимость в

объединении вирусов со сходными

признаками в систематические группы.

37.

• Критерии классификации в микробиологииоказались неприемлемыми для

классификации вирусов. Поэтому в 1950 г на V

Международном конгрессе микробиологов в

Рио-де-Жанейро в рамках

Интернационального комитета по

номенклатуре бактерий был образован

Подкомитет по номенклатуре вирусов,

который рекомендовал классифицировать их,

опираясь не на тканевой тропизм, патологию и

симптоматологию вызываемых ими инфекций

как это было ранее, а на фундаментальные

свойства вирусных частиц.

38.

• На IX Международном конгрессемикробиологов в Москве (1966) был создан

Международный комитет по номенклатуре

вирусов (МКНВ). Так как МКНВ занимался и

классификацией вирусов, то в 1973 г. его

реорганизовали в Международный комитет

по таксономии вирусов (МКТВ). В

настоящее время используют современную

классификацию и номенклатуру вирусов

позвоночных материалам седьмого

доклада МКТВ (2000), в подготовке

которого участвовало более 500

вирусологов.

39.

• По своим основным (кардинальным)свойствам вирусы отличаются от других

микроорганизмов. Вирусы как наиболее

низкоорганизованные формы живой

материи по современной классификации

выделены в самостоятельную группу –

царство или тип vira.

40.

• Первые попытки классификации вирусовживотных основывались главным образом

на симптомокомплексе вызываемых ими

болезней, далее на тропизме

(избирательной локализации) вируса. Так

появились группы нейротропных,

эпителиотропных, пневмотропных,

энтеротропных и других вирусов.

Эпизоотологи положили в основу

классификации способы передачи болезни:

респираторные, кишечные (энтеровирусы)

и переносимые членистоногими

(арбовирусы).

41.

• Современная классификация являетсяуниверсальной для всех вирусов

позвоночных, беспозвоночных, растений и

простейших (микроорганизмов). Она

опирается на фундаментальные свойства

вирионов, из которых ведущими служат

признаки, характеризующие нуклеиновую

кислоту, морфологию и антигенные

свойства.

42.

• Класификация вирусов предусматриваетследующие таксономические группы: вид,

род, семейство, класс, отряд, тип. Вид – это

совокупность схожих вирусов, которые

имеют одинаковые строения, функции и

происхождение. Род – группа вирусов с

определенными общими свойствами.

Семейство – группа родов вирусов,

имеющих общие определенные свойства.

43.

• Номенклатура вирусов. Номенклатуравирусов является международной и

универсальной. Всем вирусам присвоены

латинские названия. Названия семейств

принимают окончание viridae, родов —

virus. Научные названия вирусов пишутся с

заглавной буквы и состоят из двух

латинских слов, означающих род и вид

(табл. 2). Название рода стоит на первом

месте и пишется с прописной буквы, а

название вида – на втором и пишется со

строчной буквы.

44.

2. Положение в номенклатуреТаксономическая

единица

Семейство

Вирус оспы

человека

Poxviridae

Вирус ящура

Picorviridae

Вирус гриппа

свиней

Orthomixo-

viridae

Род

Orthopoxvirus

Rinovirus

Вид

Viriola major

Rinovirusaphtae Swine

Influenza virus

Influenza virus

45.

В зависимости от того, кого они поражают,все вирусы подразделяют на:

1) вирусы позвоночных (человека, животных

и птиц);

2) вирусы растений;

3) вирусы простейших (микроорганизмов);

4) вирусы беспозвоночных (насекомых).

46.

Кафедра микробиологии3 курс факультета ветеринарной медицины

Дисциплина «Вирусология»

Тема: Структура и химический состав

вирионов. Основные свойства вирусов.

Таксономия вирусов.

Лектор:

к.в.н., доцент Ф.М. Нургалиев

Медицина

Медицина