Похожие презентации:

Имена Алатыря после 1917 года. Сергей Александрович Бутурлин

1.

Имена Алатыря после1917 года

2.

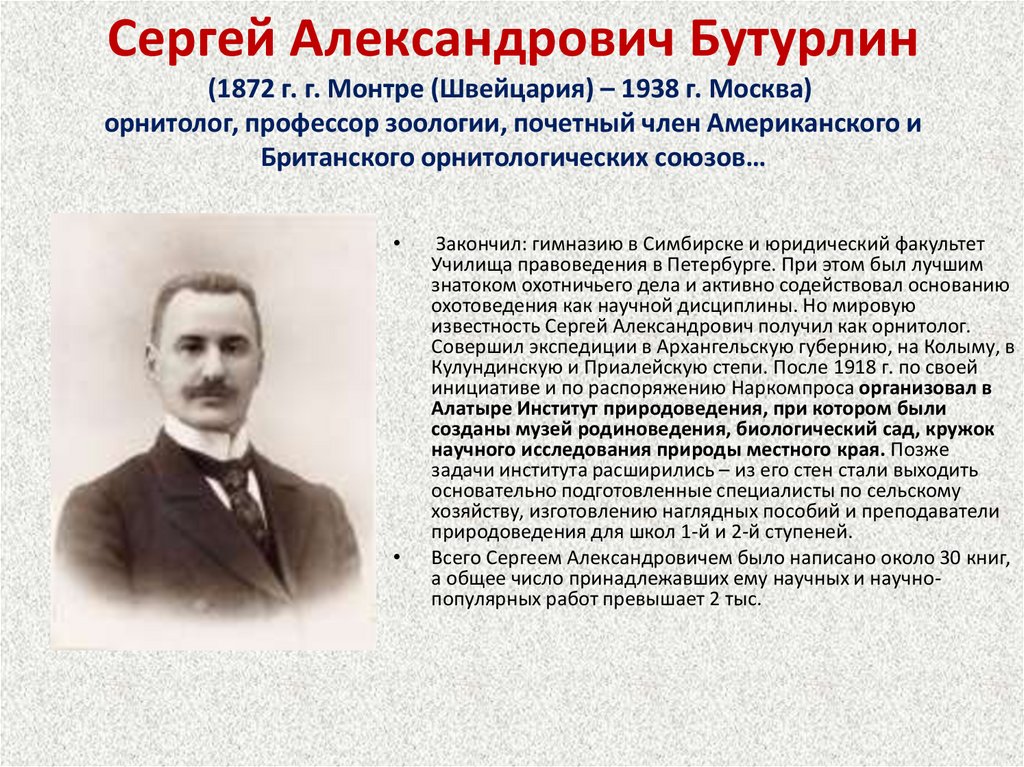

Сергей Александрович Бутурлин(1872 г. г. Монтре (Швейцария) – 1938 г. Москва)

орнитолог, профессор зоологии, почетный член Американского и

Британского орнитологических союзов…

Закончил: гимназию в Симбирске и юридический факультет

Училища правоведения в Петербурге. При этом был лучшим

знатоком охотничьего дела и активно содействовал основанию

охотоведения как научной дисциплины. Но мировую

известность Сергей Александрович получил как орнитолог.

Совершил экспедиции в Архангельскую губернию, на Колыму, в

Кулундинскую и Приалейскую степи. После 1918 г. по своей

инициативе и по распоряжению Наркомпроса организовал в

Алатыре Институт природоведения, при котором были

созданы музей родиноведения, биологический сад, кружок

научного исследования природы местного края. Позже

задачи института расширились – из его стен стали выходить

основательно подготовленные специалисты по сельскому

хозяйству, изготовлению наглядных пособий и преподаватели

природоведения для школ 1-й и 2-й ступеней.

Всего Сергеем Александровичем было написано около 30 книг,

а общее число принадлежавших ему научных и научнопопулярных работ превышает 2 тыс.

3.

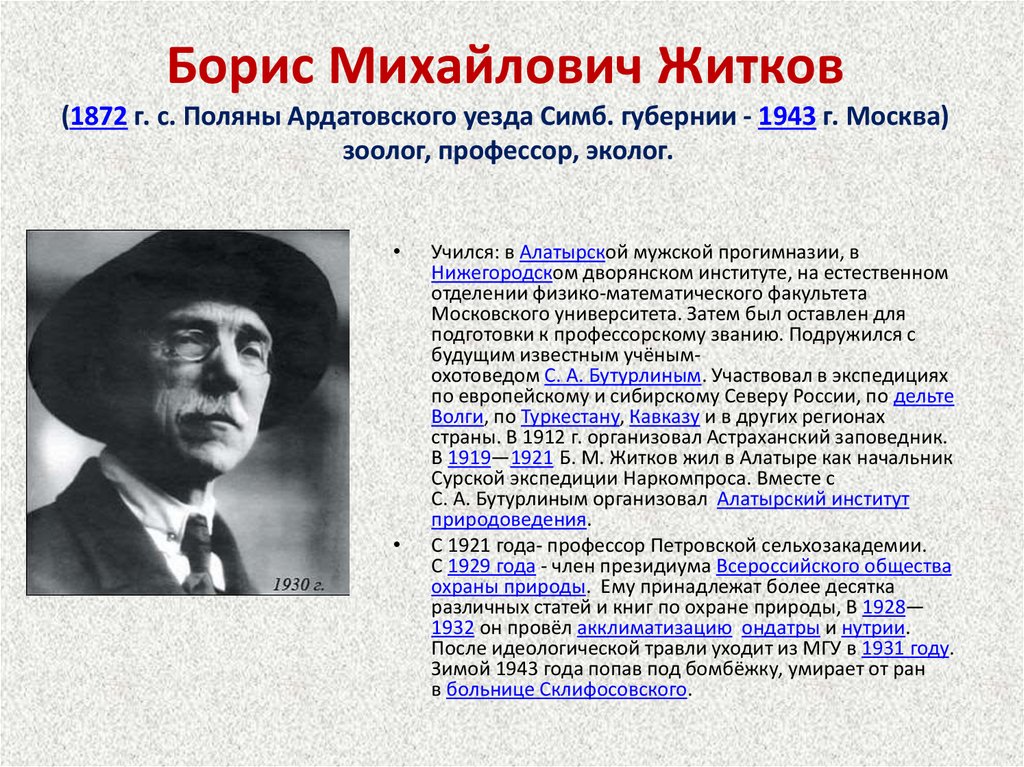

Борис Михайлович Житков(1872 г. с. Поляны Ардатовского уезда Симб. губернии - 1943 г. Москва)

зоолог, профессор, эколог.

Учился: в Алатырской мужской прогимназии, в

Нижегородском дворянском институте, на естественном

отделении физико-математического факультета

Московского университета. Затем был оставлен для

подготовки к профессорскому званию. Подружился с

будущим известным учёнымохотоведом С. А. Бутурлиным. Участвовал в экспедициях

по европейскому и сибирскому Северу России, по дельте

Волги, по Туркестану, Кавказу и в других регионах

страны. В 1912 г. организовал Астраханский заповедник.

В 1919—1921 Б. М. Житков жил в Алатыре как начальник

Сурской экспедиции Наркомпроса. Вместе с

С. А. Бутурлиным организовал Алатырский институт

природоведения.

С 1921 года- профессор Петровской сельхозакадемии.

С 1929 года - член президиума Всероссийского общества

охраны природы. Ему принадлежат более десятка

различных статей и книг по охране природы, В 1928—

1932 он провёл акклиматизацию ондатры и нутрии.

После идеологической травли уходит из МГУ в 1931 году.

Зимой 1943 года попав под бомбёжку, умирает от ран

в больнице Склифосовского.

4.

Свияженинов Григорий Алексеевич(1856, г. Алатырь – 1933, Ленинград)

хирург, доктор медицины.

Окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую

академию. В 1881–84 работал там же на кафедре

хирургии. В 1885 находился в научной командировке в

Германии. По возвращении работал главным хирургом,

помощником директора, директором Мариинской

больницы, позже директором Александровской

женской больницы в С.-Петербурге, занимался

научной деятельностью. Область научных интересов –

разработка методов и внедрение в практику хирургии

местного обезболивающего средства – кокаина (1884–

87), обоснование физиологического и

токсикологического действия препаратов местного

обезболивания на организм человека (1888–1900). За

научную работу «Хирургическая помощь при ранении

желудка» в 1895 г. была присвоена учёная степень

доктора медицины. В 1900–1914 гг. принимал участие

в разработке регионарного обезболивания, занимался

вопросами организации практической хирургической

помощи населению. После Октябрьской революции

приехал в Алатырь, где в 1919–22 участвовал в

организации борьбы с тифом, оказывал лечебную и

хирургическую помощь раненым воинам в

эвакогоспиталях. В 1924 выехал в Ленинград.

5.

Судаев Алексей Иванович(1912, г. Алатырь - 1946, г. Москва)

советский конструктор-оружейник, майор.

Его отец - телеграфный механик почтово-телеграфного

округа в Казани умер в 1924 году, оставив на иждивении

матери 12-летнего Алексея и двух его сестёр. Алексей

Иванович закончил Горьковский строительный техникум.

Осенью 1934-го служил в ж/д войсках РККА, где проявил

большой интерес к оружию. После учебы в Горьковском

индустриальном институте занимается в Московской

артиллерийской академии имени

Ф. Э. Дзержинского. Свой дипломный проект (ручной

пулемет калибра 7,62 мм) защищает на отлично, причем

на немецком языке. Получает звание военинженера 3-го

ранга. На Полигоне Стрелкового Вооружения

разрабатывает упрощенную конструкцию зенитной

установки, которую сразу же стали использовали при

защите Москвы в 1941 г. В 1942 г. он изобретает пистолетпулемёт собственной конструкции, который принимают

на вооружение под названием ППС-42, а после некоторых

доработок - «Пистолет-пулемёт Судаева образца 1943 г.». В

последние годы он работал над созданием первых

советских автоматов под промежуточный патрон, Судаев

разработал перспективную модель АС-44. Её

конструктивные элементы были позже внесены в

конструкцию самого распространённого стрелкового

оружия в мире - автомата Калашникова.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве

6.

МАКАРОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ(10.7.1922, с. Ямской Посад Алатырского уезда –

22.8.2006, г. Алатырь)

Герой Советского Союза.

Окончил 1-й курс Алатырского техникума паровозного хозяйства и

Алатырский аэроклуб, Энгельскую военную авиационную школу

пилотов.

Работал старшим пионервожатым Чуварлейской 7-летней школы

Алатырского района. В Красной Армии с июня 1940 г. В Великой

Отечественной войне участвовал с августа 1942 на Воронежском,

Донском, 1-м и 4-м Украинских фронтах.

За 2 года участия в боях зам. командира, штурман авиационной

эскадрильи 525-го штурмового авиационного полка 22-й

штурмовой авиационной дивизии (8-я воздушная армия, 4-й

Украинский фронт) старший лейтенант Макаров П.Г. совершил 99

боевых вылетов на самолёте Ил-2. Уничтожил 3 самолёта, 15

танков, 50 автомашин и железнодорожных вагонов с войсками и

грузом, 4 паровоза, 15 бронетранспортёров, 20 дотов, около 800

солдат и офицеров противника, подавлено до 15 точек зенитной

артиллерии. С 1947 в запасе. После войны жил в Алатыре, работал

директором кинотеатра (1949–89).

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды),

Александра Невского, Отечественной войны 1-й степ. (дважды),

медалями, удостоен иностранных наград. Его имя занесено в

Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР

(1978). Именем Макарова П.Г. названа Алатырская школа №9.

7.

Николай Александрович Гаген(1895, Приморский район Санкт-Петербурга - 1969, Москва)

советский военачальник, генерал-лейтенант

.

Предки фамилии Гаген происходили из города Венден

(Цесис, бывший замок Ливонского ордена). В 1901 году

родители Н.А.Гагена переехали в село Промзино Алатырского

уезда Симбирской губернии, где отец, Александр Карлович, стал

управляющим имением графа Рибопьера. С 1910 по 1915 г.г.

Николай Александрович учится в Алатырском реальном

училище. Во время Первой мировой войны уходит

добровольцем на фронт. В ноябре 1917 года получает

чин штабс-капитана. После революции перешёл на сторону

Советской власти. Во время Гражданской войны командовал

взводом, ротой, батальоном. В 1930—1940 — командир полка,

помощник командира стрелковой дивизии, начальник обозновещевого снабжения ПриВО, помощник начальника Казанского

пехотного училища. В июле 1940 года назначен

командиром 153-й стрелковой дивизии. 22 июня 1941 г.

прикрывал г. Витебск. Без боеприпасов и горючего, Гаген

выводит свою дивизию из окружения. С 1942 г. он - командир 4го гвардейского стрелкового корпуса, с мая 1943—

командующий 57-й армией, с января 1945 года - 26-й армией.

После войны - заместитель командующего Приморского

военного округа. В последние годы жизни жил в Москве,

в Тушино, на Волоколамском шоссе.

История

История