Похожие презентации:

Психофармакогенетика. Понятие генетического полиморфизма

1. АО «Медицинский университет Астана»

АО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА»Выполнила: интерн гр. 690 «ВБ»

Бекбалтаева Ж. П.

Проверила: преподаватель

Иванов Д. А.

Астана 2017 год.

2.

3.

В 1957 году A. Motulskyобобщил все доступные на тот момент данные

проведённых генетических исследований

лекарственных препаратов [13], в 1959 году F.

Vogel ввёл термин «фармакогенетика» . Наконец, в 1962 году W. Kalow

была опубликована первая книга

по фармакогенетике .

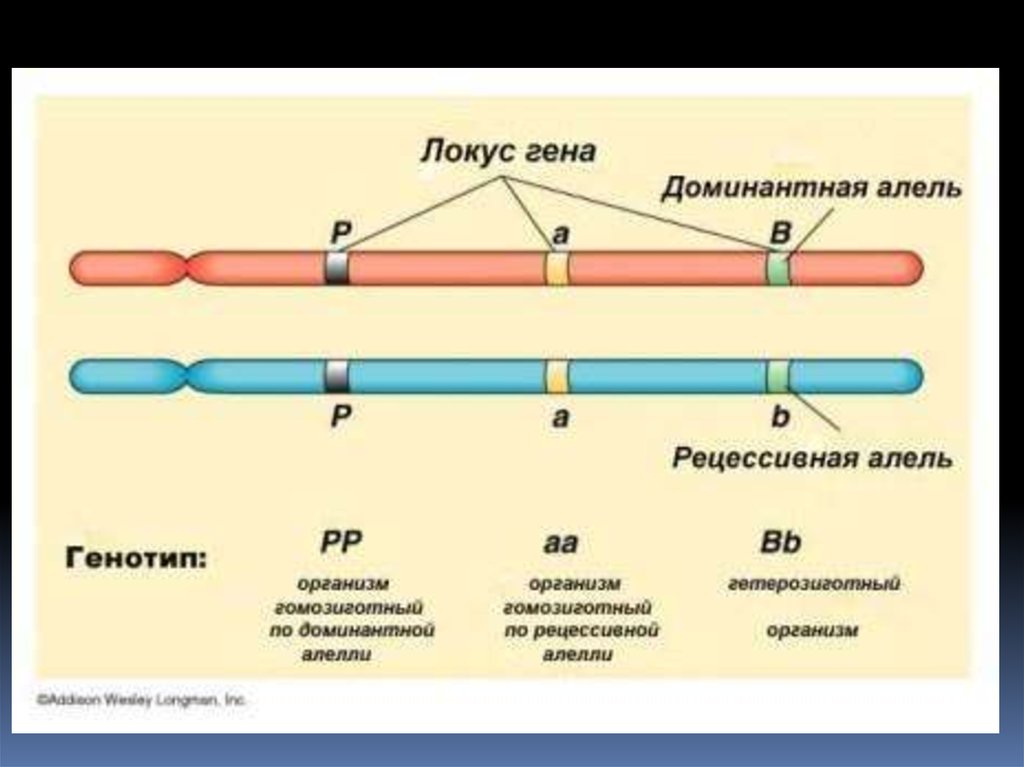

4. Понятие генетического полиморфизма

В основе большинства генетических изменений,приводящих к изменению

функциональности гена, лежат точечные

нуклеотидные изменения в ДНК —

однонуклеотидные.

Несмотря на минимальное изменение структуры

ДНК,

они могут приводить к существенным

изменениям свойств кодируемых генами

пептидов.

5.

6.

В среднем однонуклеотидные различия междугеномами двух

людей обнаруживаются в количестве 1 на 1000

оснований, при этом во всём человеческом геноме

приблизительно 3 миллиарда пар нуклеотидов.

7.

Было показано, что нуклеотидные полиморфизмывлияют не только на фенотип, но и на устойчивость

организмов к различным заболеваниям и внешним

воздействиям, на скорость синтеза и распада

различных веществ в организме,

действие фармпрепаратов.

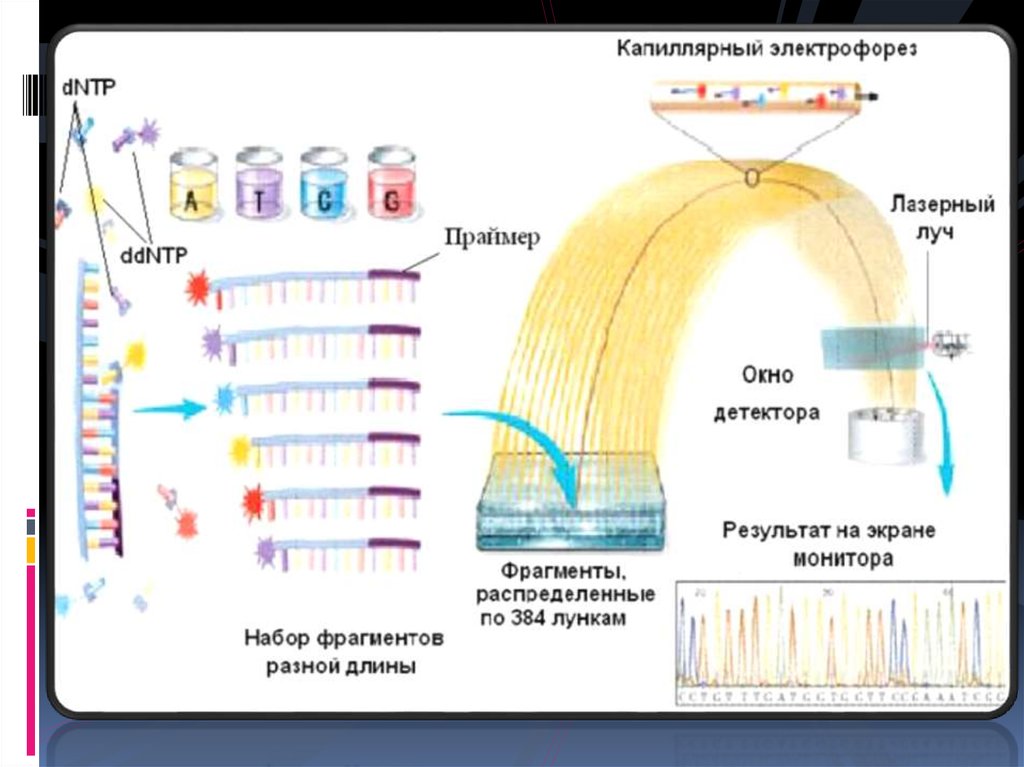

8.

Минимальность структурных изменений, которуюобусловливают нуклеотидные полиморфизмы,

диктует необходимость использования особо

точных

методов, которые позволяют регистрировать такие

изменения.

Традиционно использующийся метод анализа

длин рестрикционных фрагментов (пЦР-пДРФ), минисеквенирование ДНк.

9.

10.

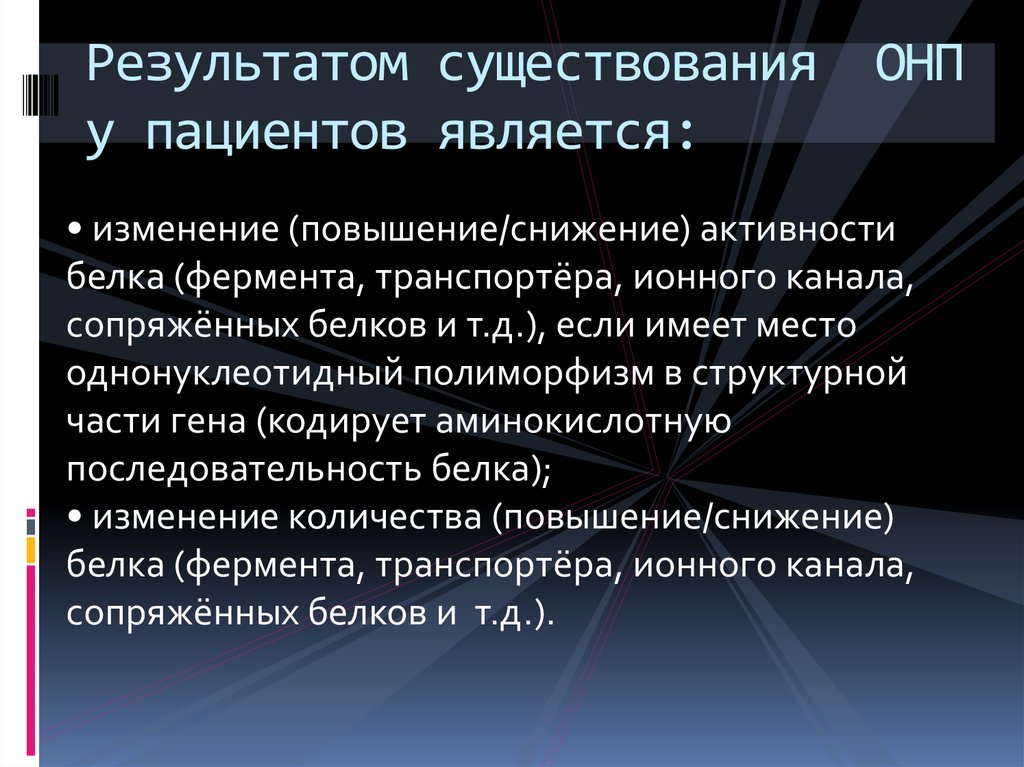

11. Результатом существования ОНП у пациентов является:

Результатом существования ОНПу пациентов является:

• изменение (повышение/снижение) активности

белка (фермента, транспортёра, ионного канала,

сопряжённых белков и т.д.), если имеет место

однонуклеотидный полиморфизм в структурной

части гена (кодирует аминокислотную

последовательность белка);

• изменение количества (повышение/снижение)

белка (фермента, транспортёра, ионного канала,

сопряжённых белков и т.д.).

12.

13.

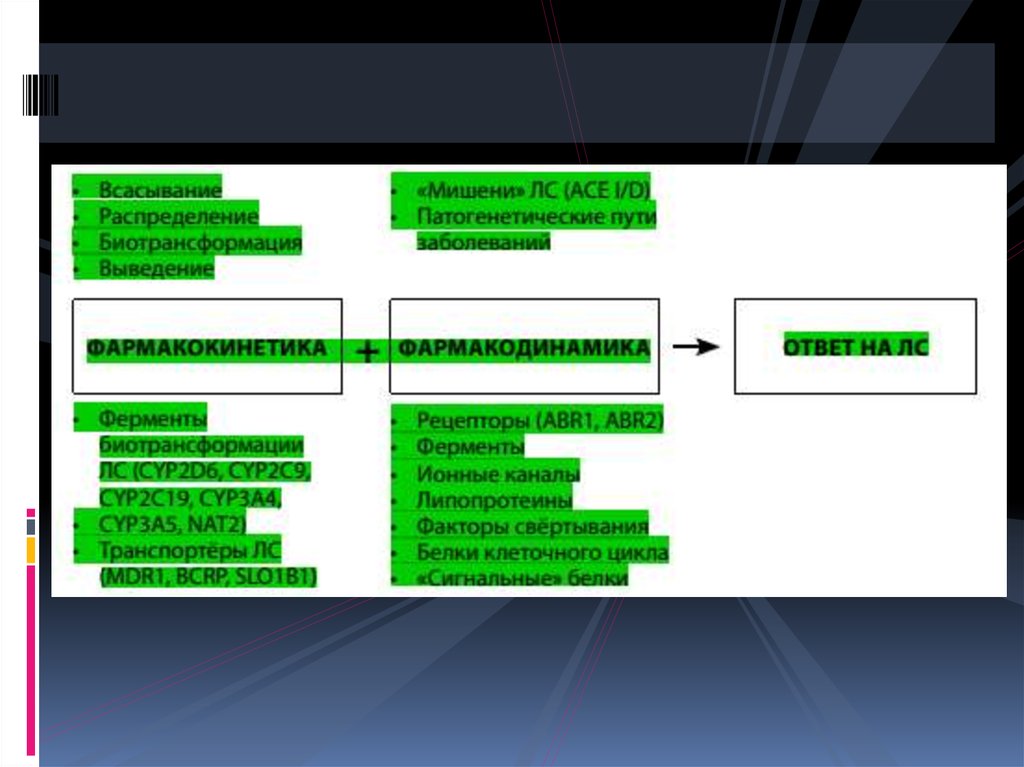

Именно существование ОНп в том или иномгене, передаваемые из поколения в поколения,

могут определять генетически обусловленный

вклад в индивидуальный фармакологический ответ:

• развитие неблагоприятной побочной

реакции,

• резистентность (низкая эффективность

или вообще её отсутствие) при применении ЛС.

14.

15.

CYP2C9*3 —это однонуклеотидный полиморфизм гена,который представляет замену аденилового (а) нуклеотида

на тимидиловый (т) в нуклеотидной последовательности

ДНк гена в положении 1075 .

Носительство данного ОНп у пациента

приводит к тому, что синтезируется фермент CYP2C9,

в аминокислотной последовательности которого

изолейцин в 359 положении заменен на лейцин, который

обладает низкой активностью. Следовательно, метаболизм

ЛС-субстратов

CYP2C9 (непрямые антикоагулянты, НпВС, пероральные

гипогликемические препараты) будте замедлен.

16.

Например, транспортёр органических анионовSLCO1B1 осуществляет «захват» (т.н. инфлюкс) ряда

гиполипидемических ЛС из группы статинов

из крови. Гетерозиготное, а особенно гомозиготное

носительство однонуклеотидного полиморфизма

SLCO1B1*5

приводит к синтезу транспортёра со сниженной

активностью, при этом статины хуже захватываются

в гепатоцитах, «задерживаются» в системном

кровотоке,

вызывая неблагоприятные побочные реакции, и,

прежде всего миопатию, вплоть до рабдомиолиза.

17.

Для снижения риска поражения поперечнополосатой мускулатуры, при выявлении гетерозиготного носительства (генотипSLCO1B1*1/*5) максимальная доза

симвастатина и аторвастатина не должна

превышать 40 мг/сутки, а при выявлении гомозиготного носительства (SLCO1B1*1/*5) —

20 мг/сутки.

18. «Фармакодинамические» полиморфизмы генов

Например, молекулой-мишенью для непрямыхантикоагулянтов (варфарин,

аценокумарол, фениндион) является 1

субъединица фермент витамин К эпоксидредуктазы (VKORC1). У носителей генотипа аа

по однонуклеотидному полиморфизму G1639A гена VKORC1 отмечается

высокая чувствительность к непрямым антикоагулянтам, поэтому

поддерживающая доза варфарина необходима

менее 2,5 мг/сутки (средняя поддерживающая

доза варфарина —5 мг/сутки).

19.

У носителей однонуклеотидного полиморфизма одного из генов главного комплексагистосовместимости HLA-B*5701 (как у гетерозигот, так и у гомозигот) в 50%

случаях развивается

опасная для жизни аллергическиая реакция по типу

гиперчувствительности

замедленного типа при применении противовирусного

препарата из группы

ингибиторов ВИч-протеиназы абакавира у пациентов с ВИчинфекцией. при

выявлении у пациента однонуклеотидного полиморфизма HLAB*5701 следует

отказаться от применения абакавира.

20.

Национальный Институт Исследования человеческогогенома

в СШа собирает информацию о GWAS из разных

публикаций в одну общую базу

данных, которая доступна всем по адресу

http://www.genome.gov/gwastudies/

21. Психофармакогенетика

Психические расстройства являются,как известно, достаточно распространённой и тяжёлой патологией. Не менее

драматичной является ситуация и в области лекарственного лечения этих расстройств,

поскольку определённая часть

больных эффективно не реагируют

на психотропные препараты и/или испытывают серьёзные побочные осложнения при

их применении.

22.

Наиболее существенной вехой в изучениифармакогенетических показателей при лечении психических расстройств стало

открытие полиморфизма

гена фермента цитохрома P450, а именно 2D6 —

CYP2D6, метаболизирующего, как известно, большинство психотропных

препаратов.

23.

Влияние генетически детерминированного типа метаболизмаCYP2D6 на фармакокинетику

психотропных препаратов активно изучалось с 80х годов (хотя имеются и более ранние публикации по фармакогенетике

в психиатрии [18, 19]). так, одними из первых были опубликованы исследования

галоперидола [20], имипрамина

[21], клозапина [22]

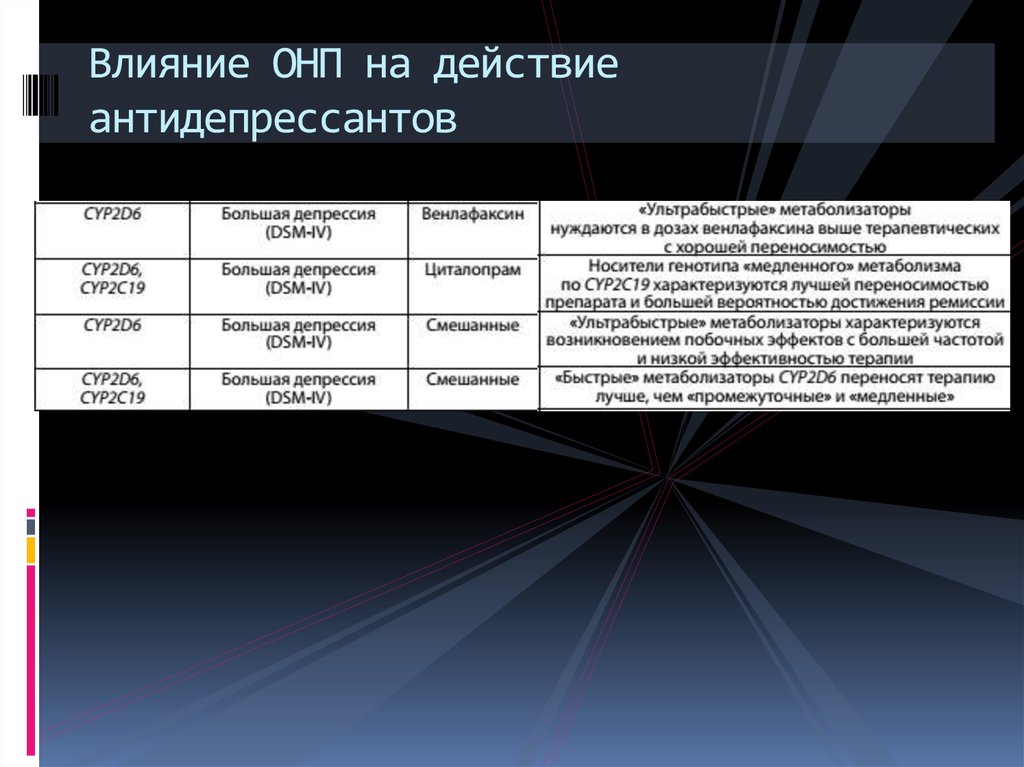

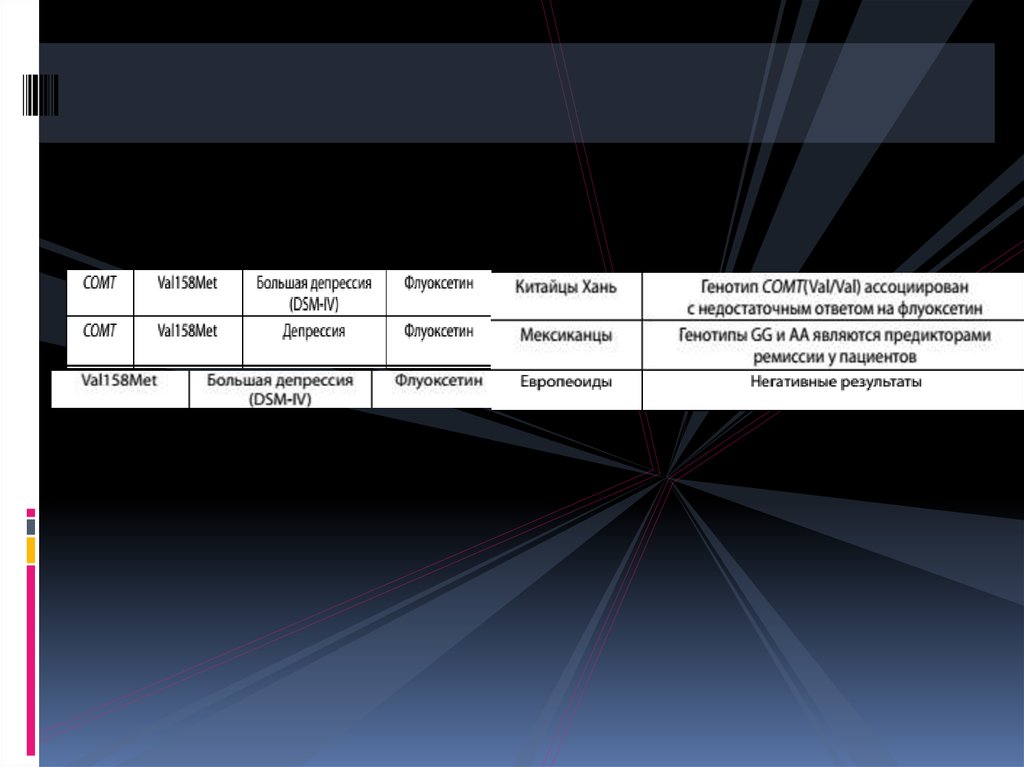

24. Влияние ОНП на действие антидепрессантов

25.

26.

как известно, основной мишенью типичныхантипсихотиков

являются рецепторы дофамина 2 типа (D2).

Уже самые первые работы выявили,

что наличие мутаций генов, кодирующих

рецепторы дофамина, влияет на аффинность

препарата к молекулам-мишеням

и посредством этого существенно изменяет

механизм действия.

27.

Наиболее известным алгоритмом подборапсихотропных препаратов является тест-система AmpliChip P450 test

(Roche Molecular Systems, Inc.),

разработанная в 2004 году группой учёных во главе

с J. de Leon [33–35]. алгоритм учитывал гены, кодирующие ферменты

цитохрома P450, не только ранее

упомянутый CYP2D6.

28.

На основе расширенного генетического тестапациент

получал рекомендации, какой психотропный

препарат (как правило, тест применялся для подбора антипсихотиков) будет

наиболее эффективен и безопасен

при имеющемся у пациента типе метаболизма.

29.

В последние 4 года активно разрабатываетсяи внедряется алгоритм для подбора антидепрессантов и антипсихотиков

GeneSight. Данная тест-система включает в себя интерпретацию комплексного

генетического тестирования пациента

по полиморфизмам нескольких генов, связанных

как с фармакокинетикой, так

и с фармакодинамикой психотропных препаратов.

30.

GeneSightобладает очень удобным интерфейсом

интерпретации: для каждого пациента,

согласно результатам тестирования, он создаёт

три группы препаратов —«применять без предостережений», «применять

с осторожностью», «применять

с частым мониторингом состояния», —

в которые наглядно распределяет антидепрессанты и антипсихотики.

31.

Наиболее популярным подходом на данныймомент остаётся фармакогенетическое тестирование единичных

полиморфизмов, показавших наиболее высокий уровень доказательности

в многоцентровых исследованиях и значимо ассоциированных с эффективностью

и безопасностью психотропных препаратов.

32.

в 2013 году вышло в свет руководствоJ.K. Hicks et al. по подбору дозы трициклических

антидепрессантов на основании

носительства определённых аллелей CYP2D6 и CYP2C19

[49]. В том же году опубликовано руководство

по назначению карбамазепина в зависимости от наличия

у пациента аллеля HLA-B*1502 (многочисленные

исследования показали, что данный аллель увеличивает

риск развития кожных реакций гиперчувствительности —

синдрома Стивенса–Джонса, токсического

эпидермального некролиза)

33.

В 1973 году на базе 2-го МОЛГМИ им. Н. И.пирогова была

создана лаборатория фармакологической

генетики, в которой начали проводить

исследования по фармакогенетике

психотропных препаратов.

34.

С 1986 года даннаялаборатория существует в составе НИИ

Фармакологии им. В. В. закусова РаМН

[66]. к 1979 году под руководством академика а.

В. Вальдмана разработаны положения об индивидуальных реакциях

на бромдигидрохлорфенил бензодиазепин

и мезокарб; кроме того, активно развивалось

изучение эффектов психотропных

средств на эмоциональную сферу пациентов

35.

Дальнейшие разработкив области психофармакогенетики привели

к пониманию анксиогенеза на уровне

ГаМк-а-бензодиазепинового рецепторного

комплекса; эти данные позволили

учёным во главе с акад. РаМН С. Б. Середениным

разработать новый противотревожный препарат —афобазол

Медицина

Медицина