Похожие презентации:

Период роста и прорезывания молочных зубов

1.

ПЕРИОД РОСТА И ПРОРЕЗЫВАНИЯМОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

Кафедра гистологии, цитологии и

эмбриологии

2020 г.

2.

Вопросы к занятию1. Процессы роста и прорезывания зубов.

2. Развитие корня зуба.

3. Развитие периодонта.

4. Перестройка кости альвеолы.

5. Изменения в тканях зуба при прорезывании

зубов.

• 6. Период выпадения зубов и замена их на

постоянные.

• 7. Различия между молочными зубами и

постоянными.

• 8. Аномалии развития и прорезывания зубов.

3.

Процессы роста и прорезываниязубов

1. Развитие корня зуба.

2. Развитие периодонта.

3. Перестройка альвеолярной кости.

4. Изменения тканей над

прорезывающимся зубом.

4.

Развитие корня зуба• Связано с индуцированием клетками

гертвиговского влагалища развития в корне

из мезенхимы сосочка одонтобластов.

После образования одонтобластами корня

дентина он, в свою очередь, индуцирует

развитие из клеток эктомезенхимы зубного

мешочка цементобластов, приступающих к

синтезу цемента и отложению его поверх

дентина.

5.

Развитие периодонта• Процессы, связанные с его развитием, значительно

усиливаются непосредственно перед прорезыванием зуба.

Перестройка кости альвеолы включает активное разрушение

костной ткани в одних участках и образование в других

участках. При этом наиболее интенсивное образование костной

ткани происходит в многокорневых зубах в месте будущих

межкорневых перегородок, а разрушение - в области корня с

тем, чтобы обеспечить место для его развития и роста. При

своем росте и прорезывании зуб отклоняется от своего

первоначального положения. Поэтому новообразование кости

происходит также на той стороне лунки, от которой зуб

отклоняется, а ее резорбция - на той, в сторону которой зуб

отклоняется. Разрушение кости не только освобождает место

растущему зубу, но и уменьшает сопротивление при его

перемещении.

6.

Перестройка кости альвеолы• Включает активное разрушение костной ткани в одних

участках и образование в других участках. При этом

наиболее интенсивное образование костной ткани

происходит в многокорневых зубах в месте будущих

межкорневых перегородок, а разрушение - в области

корня с тем, чтобы обеспечить место для его развития и

роста. При своем росте и прорезывании зуб отклоняется

от своего первоначального положения. Поэтому

новообразование кости происходит также на той

стороне лунки, от которой зуб отклоняется, а ее

резорбция - на той, в сторону которой зуб отклоняется.

Разрушение кости не только освобождает место

растущему зубу, но и уменьшает сопротивление при его

перемещении.

7.

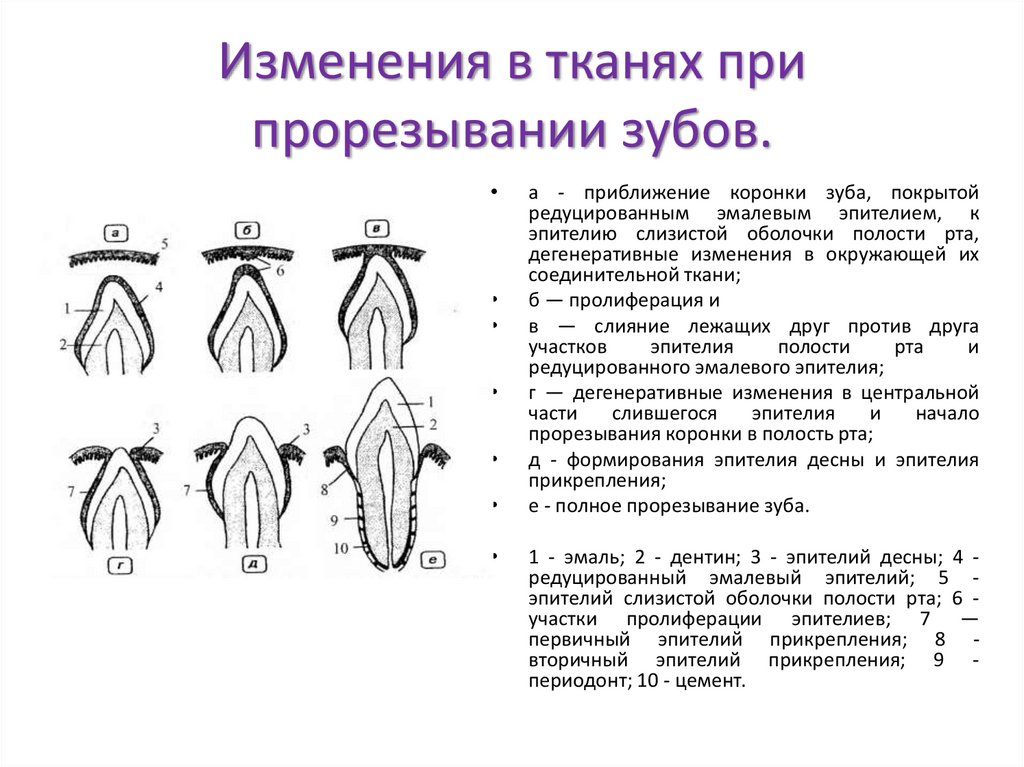

Изменения в тканях припрорезывании зубов.

а - приближение коронки зуба, покрытой

редуцированным эмалевым эпителием, к

эпителию слизистой оболочки полости рта,

дегенеративные изменения в окружающей их

соединительной ткани;

б — пролиферация и

в — слияние лежащих друг против друга

участков

эпителия

полости

рта

и

редуцированного эмалевого эпителия;

г — дегенеративные изменения в центральной

части

слившегося

эпителия

и

начало

прорезывания коронки в полость рта;

д - формирования эпителия десны и эпителия

прикрепления;

е - полное прорезывание зуба.

1 - эмаль; 2 - дентин; 3 - эпителий десны; 4 редуцированный эмалевый эпителий; 5 эпителий слизистой оболочки полости рта; 6 участки пролиферации эпителиев; 7 —

первичный эпителий прикрепления; 8 вторичный эпителий прикрепления; 9 периодонт; 10 - цемент.

8.

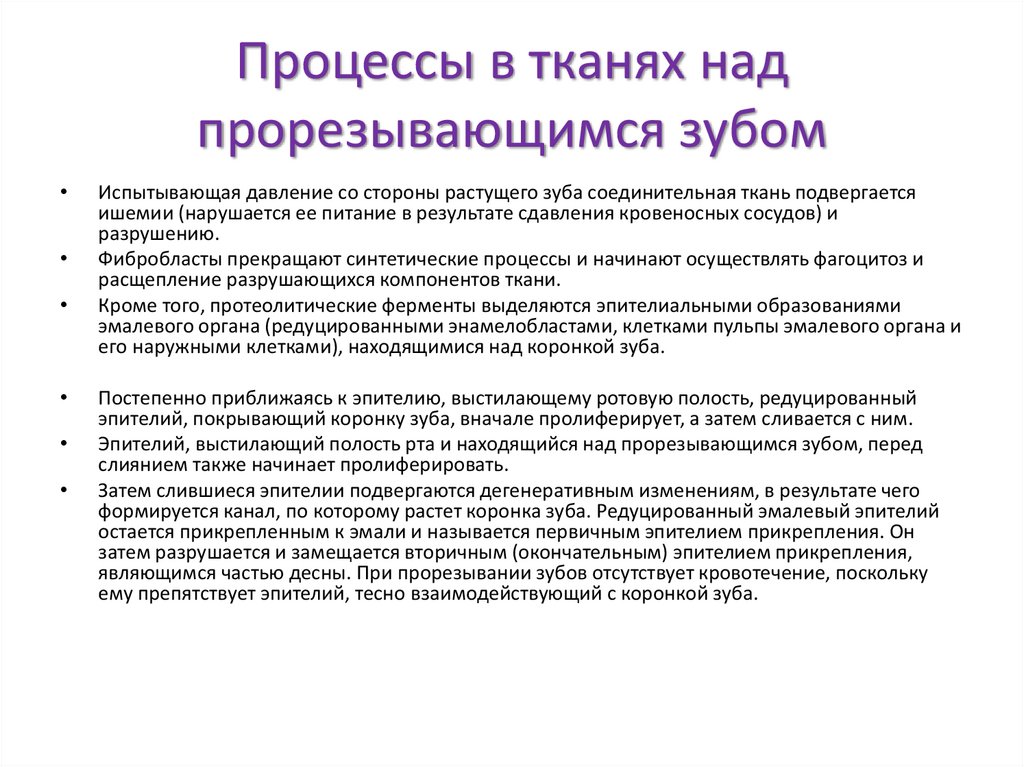

Процессы в тканях надпрорезывающимся зубом

Испытывающая давление со стороны растущего зуба соединительная ткань подвергается

ишемии (нарушается ее питание в результате сдавления кровеносных сосудов) и

разрушению.

Фибробласты прекращают синтетические процессы и начинают осуществлять фагоцитоз и

расщепление разрушающихся компонентов ткани.

Кроме того, протеолитические ферменты выделяются эпителиальными образованиями

эмалевого органа (редуцированными энамелобластами, клетками пульпы эмалевого органа и

его наружными клетками), находящимися над коронкой зуба.

Постепенно приближаясь к эпителию, выстилающему ротовую полость, редуцированный

эпителий, покрывающий коронку зуба, вначале пролиферирует, а затем сливается с ним.

Эпителий, выстилающий полость рта и находящийся над прорезывающимся зубом, перед

слиянием также начинает пролиферировать.

Затем слившиеся эпителии подвергаются дегенеративным изменениям, в результате чего

формируется канал, по которому растет коронка зуба. Редуцированный эмалевый эпителий

остается прикрепленным к эмали и называется первичным эпителием прикрепления. Он

затем разрушается и замещается вторичным (окончательным) эпителием прикрепления,

являющимся частью десны. При прорезывании зубов отсутствует кровотечение, поскольку

ему препятствует эпителий, тесно взаимодействующий с коронкой зуба.

9.

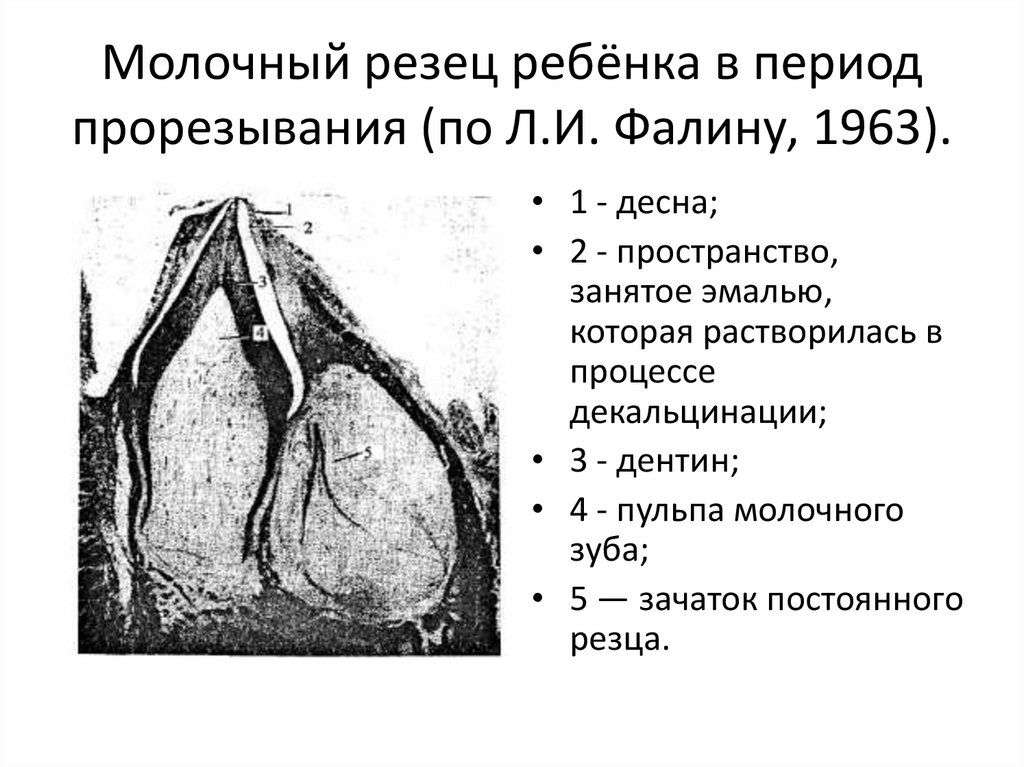

Молочный резец ребёнка в периодпрорезывания (по Л.И. Фалину, 1963).

• 1 - десна;

• 2 - пространство,

занятое эмалью,

которая растворилась в

процессе

декальцинации;

• 3 - дентин;

• 4 - пульпа молочного

зуба;

• 5 — зачаток постоянного

резца.

10.

ТЕОРИИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ• 1. Теория роста и развития корней зуба.

• 2. Теория перестройки костной ткани

альвеолы.

• 3. Теория повышения гидростатического

давления.

• 4. Теория тяги периодонта.

• 5. Теории прорезывания зубов.

11.

Теория роста и развития корнейзуба.

• Эта теория была предложена еще в 1870 году Хантером.

• Согласно этой теории причиной прорезывания зубов является

рост и развитие их корней. При этом корни упираются в дно

костной альвеолы и выталкиваются из нее. Эта теория встречает

ряд возражений. Во-первых, установлено, что при

взаимодействии корня с дном альвеолы в последней

происходит резорбция костной ткани, что не позволяет корню

зуба упираться и приобретать опору со стороны дна альвеолы.

Во вторых, при прорезывании некоторые зубы совершают

достаточно сложные перемещения, которые не могут быть

объяснены этой теорией, и могут проходить путь, намного

превышающий длину их корней. В-третьих, в некоторых случаях

наблюдается задержка прорезывания зубов несмотря на рост

корня. В-четвертых, может наблюдаться прорезывание зубов с

несформированным корнем.

12.

Теория перестройки костной тканиальвеолы.

• Эта теория была предложена в 1928 году X. Зихером и Ж.

Тандлером и получила дальнейщее развитие в трудах

советского стоматолога А.Я. Катца (1940).

• Она постулирует, что прорезывание зуба происходит в

результате отложения костной 148 ткани в одних участках

альвеолы (в частности, на дне ее) и резорбции этой ткани в

других участках. Возражениями против этой точки зрения

является то, что, во-первых, при росте корней может, наоборот,

происходить резорбция костной ткани дна альвеолы, вовторых, при прорезывании ряда зубов между корнем и дном

альвеолы может обнаруживаться значительное расстояние.

Вместе с тем, эта теория неплохо объясняет механизм сложных

перемещений некоторых зубов при прорезывании.

13.

Теория повышениягидростатического давления.

• Эта теория связывает прорезывание зубов с

увеличением давления внутри зубного зачатка. При

этом одни исследователи считают, что увеличение

давления происходит вследствие увеличения объема

пульпы зуба. Возрастание давления внутри зубного

зачатка ведет к перемещению его в сторону свободного

края

десны.

По

другим

представлениям,

гидростатическое

давление

возрастает

в

околоверхушечной зоне корней, при этом причиной его

увеличения считается интенсификация кровоснабжения

этой зоны в процессе развития зуба. Возражением

против данной теории является то обстоятельство, что

хирургическое удаление кровеносных сосудов вместе с

корнем зуба не препятствует его прорезыванию.

14.

Теория тяги периодонта.• Согласно этой теории, основным механизмом,

приводящим к прорезыванию зубов, является развитие

периодонта. По мнению сторонников этой теории, эта

тяга может обеспечиваться двумя способами; вопервых, за счет уменьшения длины коллагеновых

волокон при их окончательном формировании, вовторых, за счет появления среди фибробластов

периодонта миофибробластов, формирующих друг с

другом межклеточные контакты. Тяга, создаваемая

этими комплексами миофибробластов, затем

передается на коллагеновые волокна периодонта и

далее на зуб. Эта теория в настоящее время является

доминирующей.

15.

ПЕРИОД ВЫПАДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ИЗАМЕНА ИХ НА ПОСТОЯННЫЕ.

• Закладка постоянных зубов образуется на 5-м

месяце эмбриогенеза в результате отрастания

эпителиальных тяжей от зубных пластинок выше

закладки молочных зубов (происходит развитие так

называемой замещающей зубной пластинки).

Постоянные зубы развиваются по тем же

механизмам, что и молочные, однако очень

медленно, располагаясь рядом с молочными

зубами в одной костной альвеоле, отделяясь от них

костной перегородкой и, таким образом, они

окружены костной тканью со всех сторон.

Различают дополнительные и замещающие

постоянные зубы.

16.

ПЕРИОД ВЫПАДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ЗАМЕНАИХ НА ПОСТОЯННЫЕ. (продолжение)

• Дополнительные зубы - те зубы, у которых

отсутствует

молочный

зубопредшественник.

Такими

зубами

являются постоянные моляры. Остальные

постоянные зубы являются замещающими.

Необходимо знать, что в молочном прикусе

имеются только резцы, клыки и моляры, а

премоляры отсутствуют, и молочные

моляры

замещаются

постоянными

премолярами.

17.

ПЕРИОД ВЫПАДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ИЗАМЕНА ИХ НА ПОСТОЯННЫЕ. (продолжение)

• К моменту смены молочных зубов (6-7 лет)

остеокласты начинают разрушать костные

перегородки и корни молочных зубов.

• Появление

и

активация

остеокластов

(одонтокластов) индуцируется тем давлением,

которое постоянный зуб, перемещаясь, создает на

кость альвеолы, содержащей временный зуб и на

корень этого зуба. При этом одонтокласты

появляются в РВНСТ, окружающей указанные

структуры, развиваясь из моноцитов крови. Кроме

того, одонтокласты появляются и в пульпе

временного зуба, осуществляя дентинолиз со

стороны пульпы зуба.

18.

ПЕРИОД ВЫПАДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ИЗАМЕНА ИХ НА ПОСТОЯННЫЕ. (продолжение)

• Одновременно происходит разрушение

периодонта молочного зуба, которое

развертывается и завершается в течение

очень короткого времени без признаков

воспалительной реакции. В результате всех

указанных изменений молочные зубы

выпадают и заменяются быстро растущими

в то время постоянными зубами.

19.

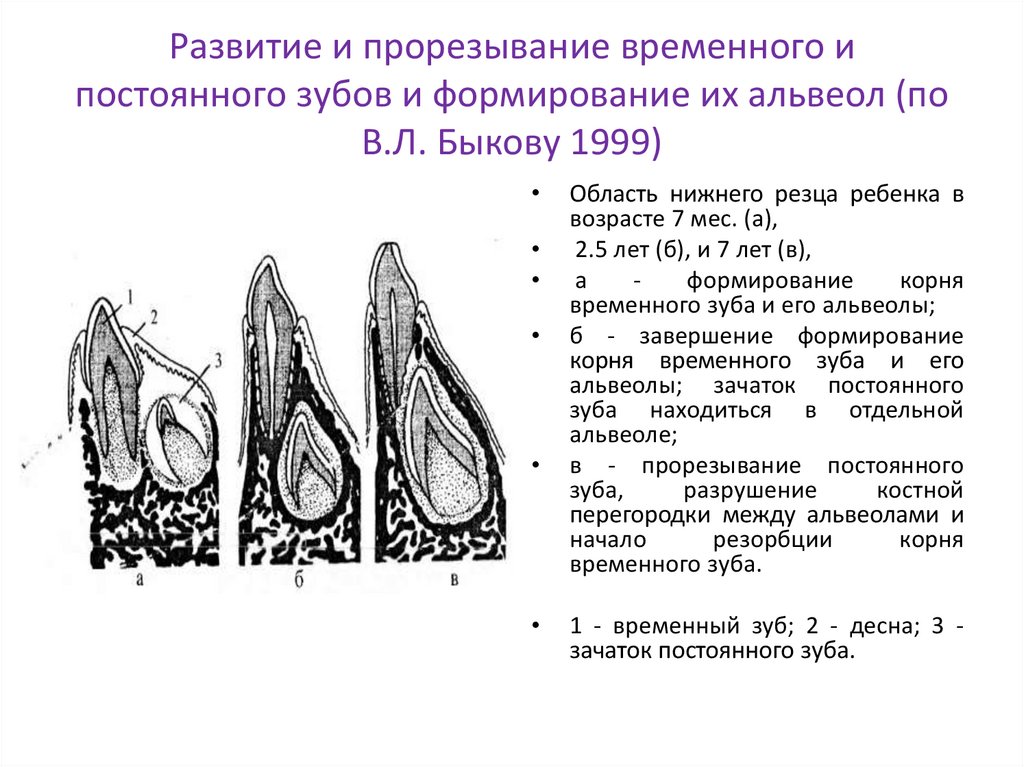

Развитие и прорезывание временного ипостоянного зубов и формирование их альвеол (по

В.Л. Быкову 1999)

Область нижнего резца ребенка в

возрасте 7 мес. (а),

2.5 лет (б), и 7 лет (в),

а

формирование

корня

временного зуба и его альвеолы;

б - завершение формирование

корня временного зуба и его

альвеолы; зачаток постоянного

зуба находиться в отдельной

альвеоле;

в - прорезывание постоянного

зуба,

разрушение

костной

перегородки между альвеолами и

начало

резорбции

корня

временного зуба.

1 - временный зуб; 2 - десна; 3 зачаток постоянного зуба.

20.

Механизмы прорезывания постоянныхдополнительных и молочных зубов

• Процесс прорезывания постоянных замещающих зубов

имеет особенности, т.к. не только сочетается с

резорбцией и выпадением временных зубов, но

характеризуется развитием структур, способствующих

прорезыванию.

Этими

структурами

являются

проводниковый канал и находящийся в нем

проводниковый тяж. Проводниковый канал - это

окруженный костными стенками канал, связывающий

коронку постоянного зуба с боковой поверхностью

молочного зуба. Проводниковый тяж находится в

проводниковом канале и образован соединительной

тканью и остатками зубной пластинки. Проводниковый

тяж обеспечивает направленное движение постоянного

зуба при его прорезывании.

21.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МОЛОЧНЫМИ ИПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

• 1. Эмаль временных зубов примерно в 2 раза тоньше эмали

постоянных зубов, менее минерализована, в ней слабо выражены

перикиматы и линии Ретциуса, но содержится большое количество

пластинок и пучков, а также микротрещин и пор.

• 2. Дентин временных зубов также в 2 раза тоньше, менее

минерализован, более светлый, ход дентинных трубочек в нем более

прямой, чем в постоянных зубах.

• 3. Цемент молочных зубов формирует более тонкий слой, чем в

постоянных зубах, причем преобладает бесклеточный цемент.

• 4. Пульпа молочных зубов имеет больший относительный объем,

образована более рыхлой соединительной тканью, т.к. содержит

меньшее количество коллагеновых волокон, а основное вещество

преобладает. Количество клеток по сравнению с пульпой постоянных

зубов увеличено, причем они располагаются в основном в

центральной части пульпы. Различия в строении коронковой и

корневой пульпы в молочных зубах почти отсутствуют.

22.

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ИПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ

• I. Аномалии, возникающие при нарушении ранних стадий развития

зубов.

• 1. Адентия. Этим термином обозначается отсутствие зубов, связанное

с эктодермальной дисплазией - наследственным заболеванием,

проявляющимся нарушениями формирования производных кожной

эктодермы. Характеризуется полным (зубы отсутствуют полностью,

полная адентия) или частичным (имеются отдельные неправильно

сформированные зубы, частичная адентия) зубов.

• 2. Формирование сверхкомплектных зубов. Эта аномалия имеет место

при

нарушении

функционирования

зубной

пластинки,

проявляющемся ее избыточной активностью. Сверхкомплектные зубы

отличаются миниатюрностью. Часто они располагаются впереди

нормальных зубов и могут полностью блокировать их прорезывание.

• 3. Макро- и микродонтия. В результате нарушения формирования

зубных зачатков могут образовываться либо мелкие (микродонтия),

либо, наоборот, очень крупные зубы.

23.

II. Нарушения формирования твердых тканейзубов (продолжение)

• 1. Нарушения дентиногенеза.

• а) нарушения образования органического матрикса дентина.

Проявляются в форме так называемого несовершенного

дентиногенеза. Вследствие аномального биосинтеза

компонентов органического матрикса дентина резко

нарушается связь его с эмалью. В результате, несмотря на

нормальное развитие эмали, она легко отделяется

(откалывается) от дентина.

• б) нарушение минерализации дентина. При этой патологии

нарушается процесс слияния калькосферитов в сплошной

дентин. В результате формируются большие участки

интерглобулярного дентина. Нарушение минерализации

дентина имеет место при избыточном поступлении в организм

беременной женщины фтора (флюороз), а также при

гиповитаминозе D и при некоторых других ситуациях.

24.

II. Нарушения формирования твердых тканейзубов (продолжение)

2. Нарушения амелогенеза.

а) гипоплазия эмали. Наблюдается в том случае, если вредный фактор (инфекционные

заболевания матери, метаболические нарушения и т.д.) действует на энамелобласты в

период секреции ими органического компонента эмали. Характеризуется уменьшением

толщины эмалевого слоя. Подразделяется на локальную (затрагивает один зуб либо его

часть) и системную, захватывающую несколько зубов. Выделяют также наследственную

гипоплазию (несовершенный амелогенез), при которой поражается полностью вся

коронка не только временных, но и постоянных зубов. Может сочетаться с

несовершенным дентиногенезом.

б) гипоминерализация эмали. Характеризуется снижением в эмали содержания

минеральных веществ. Эта патология возникает в том случае, когда действие

повреждающего фактора приходится на период минерализации эмали. Проявляется

гипоминерализация повышенной склонностью эмали к декальцинации и кариозному

поражению. Может быть как местной (локальной), так и системной. Системная

гипокальцификация эмали наблюдается при флюорозе. В этом случае резко нарушается

минерализация эмали в различных участках эмали и формируется так называемая

эмаль, “изъеденная молью”. Встречается также наследственная (врожденная)

гипокальцификация эмали, характеризующаяся поражением всех зубов.

25.

III. Аномалии прорезывания зубов.• I. Задержка прорезывания зубов. Может быть

связана как с общими факторами (нарушение

питания,

эндокринные

расстройства,

хроническая

патология,

генетические

нарушения), так и местными изменениями,

такими,

как

наличие

механического

препятствия и отсутствие места для

прорезывающегося зуба (например, при

наличии кист, сверхкомплектных зубов),

неправильное расположение зуба и др.

26.

III. Аномалии прорезывания зубов.• 2. Преждевременное прорезывание зубов.

• В некоторых случаях (при гипергонадизме,

гипертиреозе и др.) может наблюдаться

преждевременное развитие и прорезывание зубов.

В таких случаях ребенок рождается либо с уже

прорезавшимися зубами (обычно это резцы) либо

прорезывание зубов происходит в первые дни

после рождения. Преждевременно прорезавшиеся

зубы нарушают процесс сосания и поэтому

подлежат обязательной экстракции.

27.

III. Аномалии прорезывания зубов.• 3. Укорочение или удлинение коронки зуба.

• Образование укороченных зубов имеет место в тех

случаях, когда нарушается процесс прорезывания. Это

может быть связано со сращением зуба с альвеолярной

костью (анкилоз, неподвижность зуба). Такой

обездвиженный зуб имеет значительно меньшую

коронку по сравнению с нормальными зубами. Зуб с

удлиненной коронкой, выступающей из-за жевательной

плоскости, формируется в том случае, если в ходе его

прорезывания

нарушается

взаимодействие

с

зубомантагонистом, утерянным по какой-либо причине.

28.

При буквенно-цифровом обозначенииформула временных зубов:

| i2 c1 р0 m2

| i2 c1 р0 m2

20 молочных зубов – к 2 годам.

29.

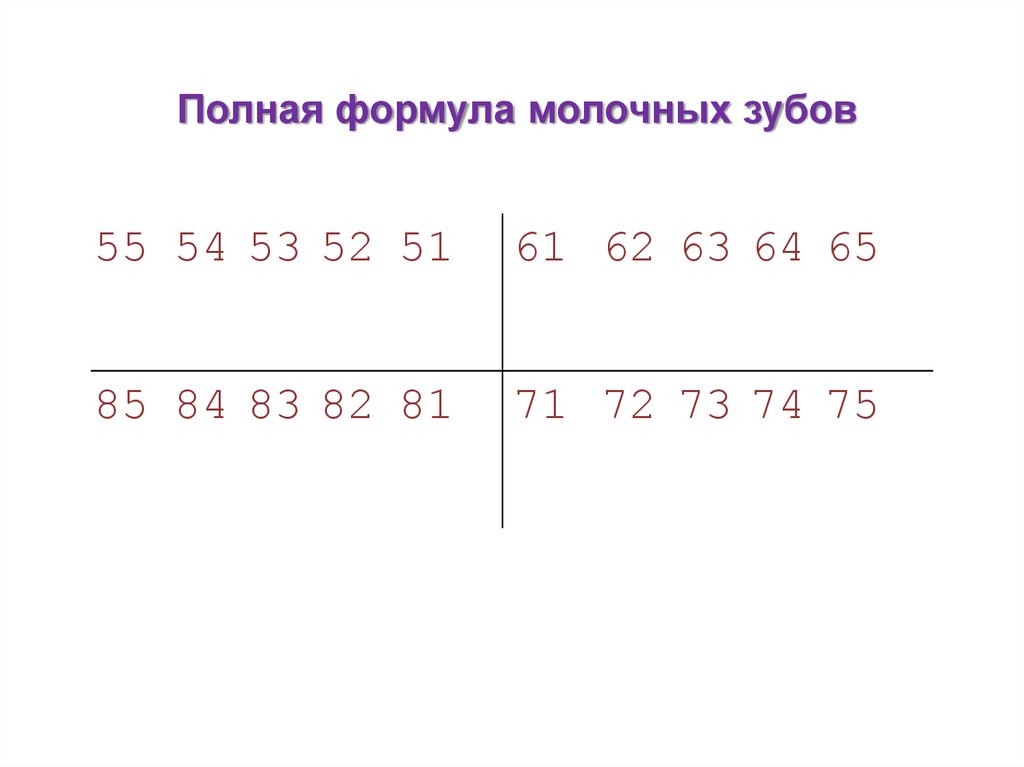

Полная формула молочных зубов55 54 53 52 51

61 62 63 64 65

85 84 83 82 81

71 72 73 74 75

30.

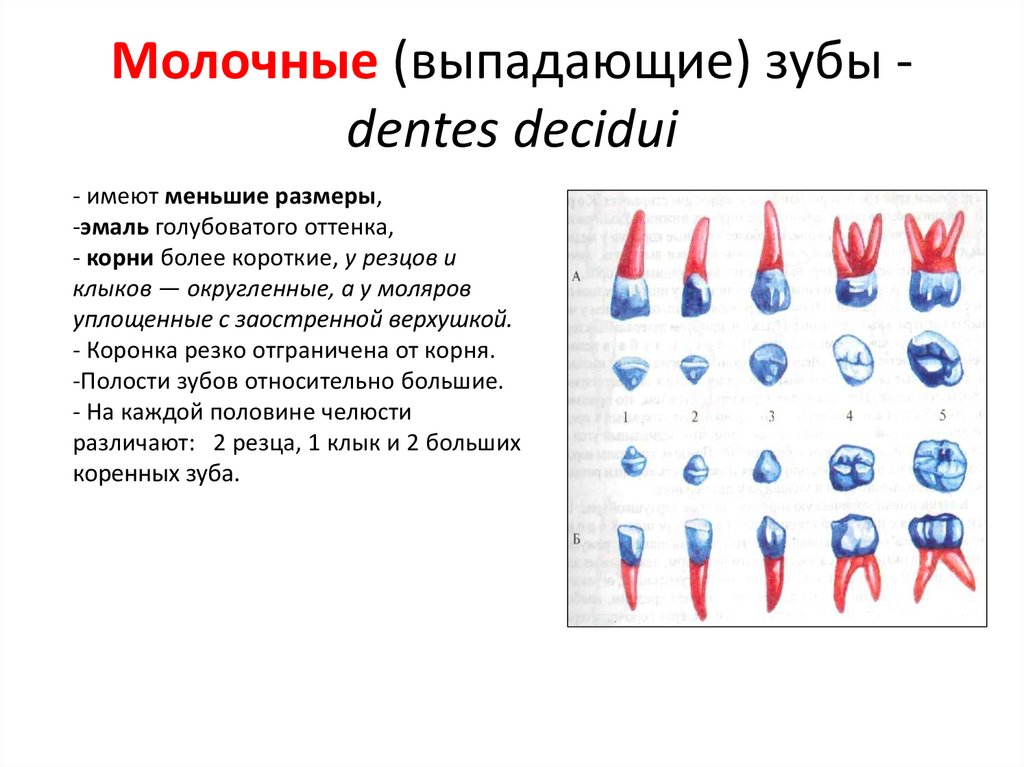

Молочные (выпадающие) зубы dentes decidui- имеют меньшие размеры,

-эмаль голубоватого оттенка,

- корни более короткие, у резцов и

клыков — округленные, а у моляров

уплощенные с заостренной верхушкой.

- Коронка резко отграничена от корня.

-Полости зубов относительно большие.

- На каждой половине челюсти

различают: 2 резца, 1 клык и 2 больших

коренных зуба.

31.

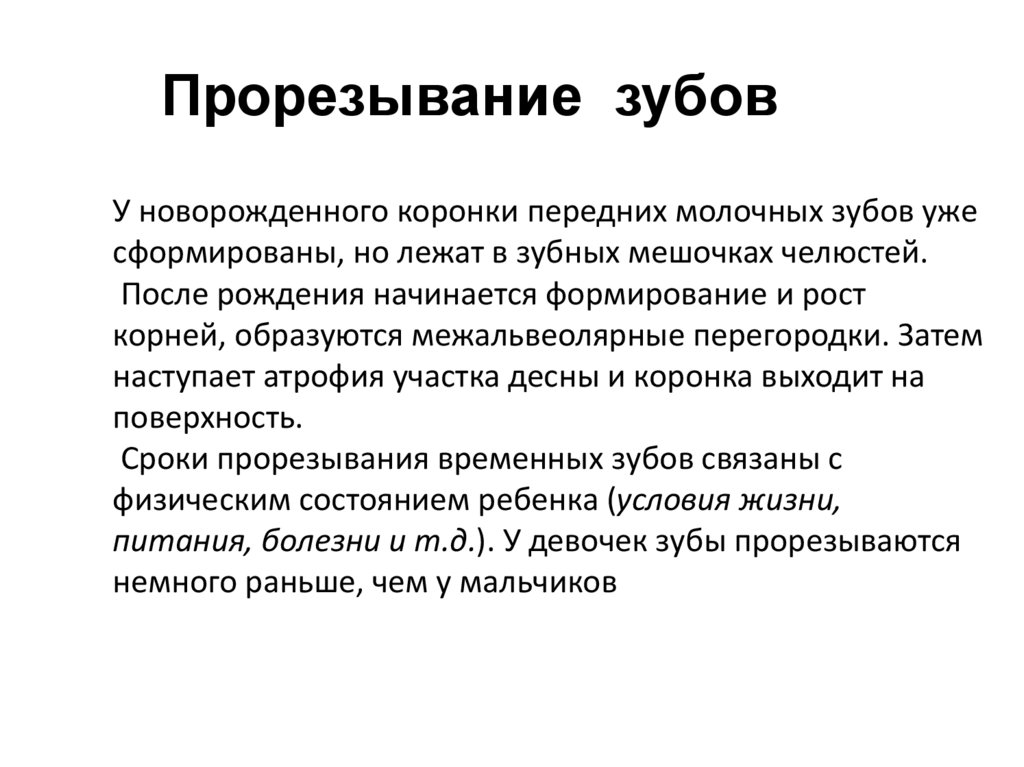

Прорезывание зубовУ новорожденного коронки передних молочных зубов уже

сформированы, но лежат в зубных мешочках челюстей.

После рождения начинается формирование и рост

корней, образуются межальвеолярные перегородки. Затем

наступает атрофия участка десны и коронка выходит на

поверхность.

Сроки прорезывания временных зубов связаны с

физическим состоянием ребенка (условия жизни,

питания, болезни и т.д.). У девочек зубы прорезываются

немного раньше, чем у мальчиков

32.

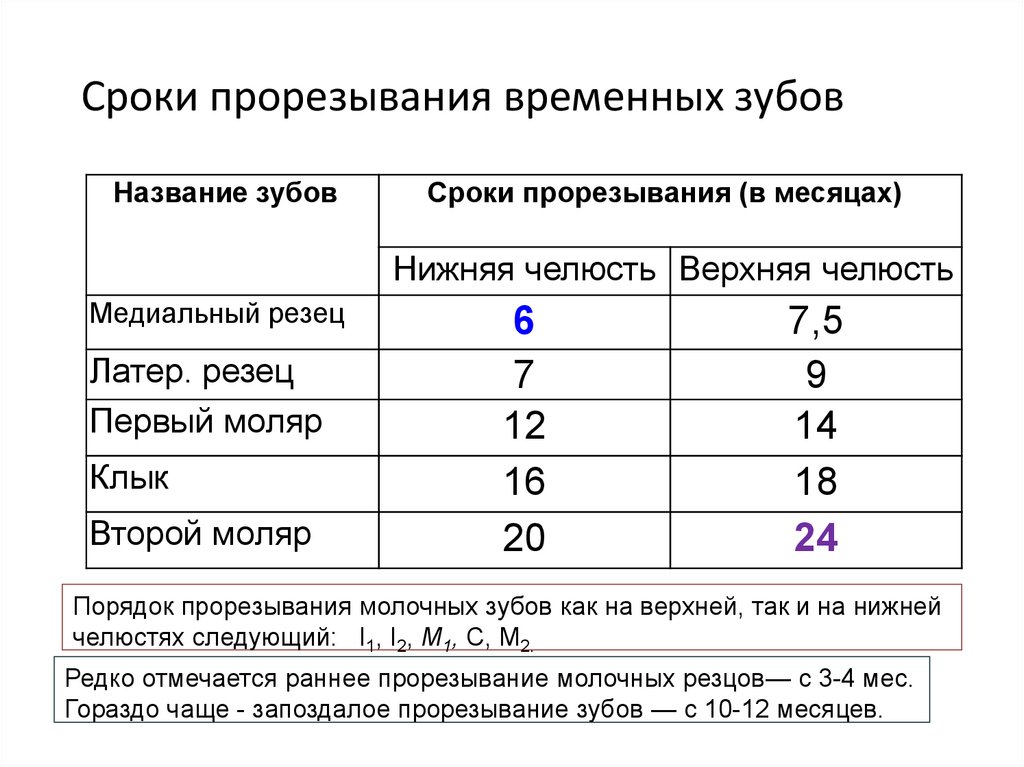

Сроки прорезывания временных зубовНазвание зубов

Сроки прорезывания (в месяцах)

Нижняя челюсть Верхняя челюсть

Медиальный резец

Латер. резец

Первый моляр

Клык

Второй моляр

6

7

12

16

20

7,5

9

14

18

24

Порядок прорезывания молочных зубов как на верхней, так и на нижней

челюстях следующий: I1, I2, М1, С, М2.

Редко отмечается раннее прорезывание молочных резцов— с 3-4 мес.

Гораздо чаще - запоздалое прорезывание зубов — с 10-12 месяцев.

33.

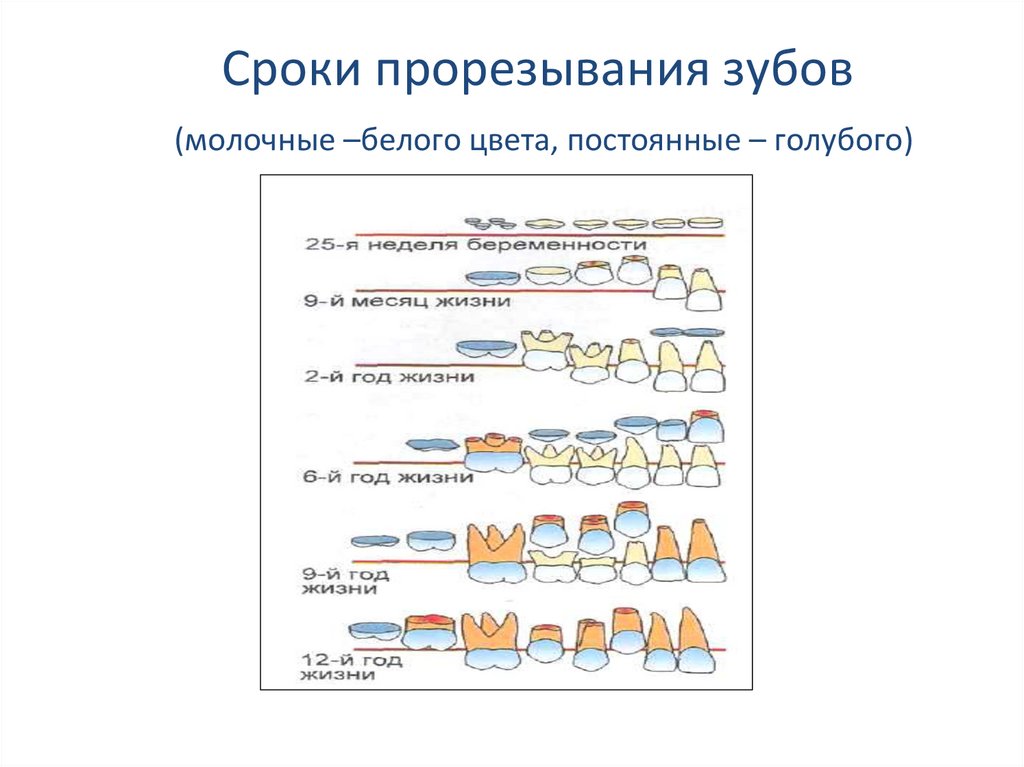

Сроки прорезывания зубов(молочные –белого цвета, постоянные – голубого)

34.

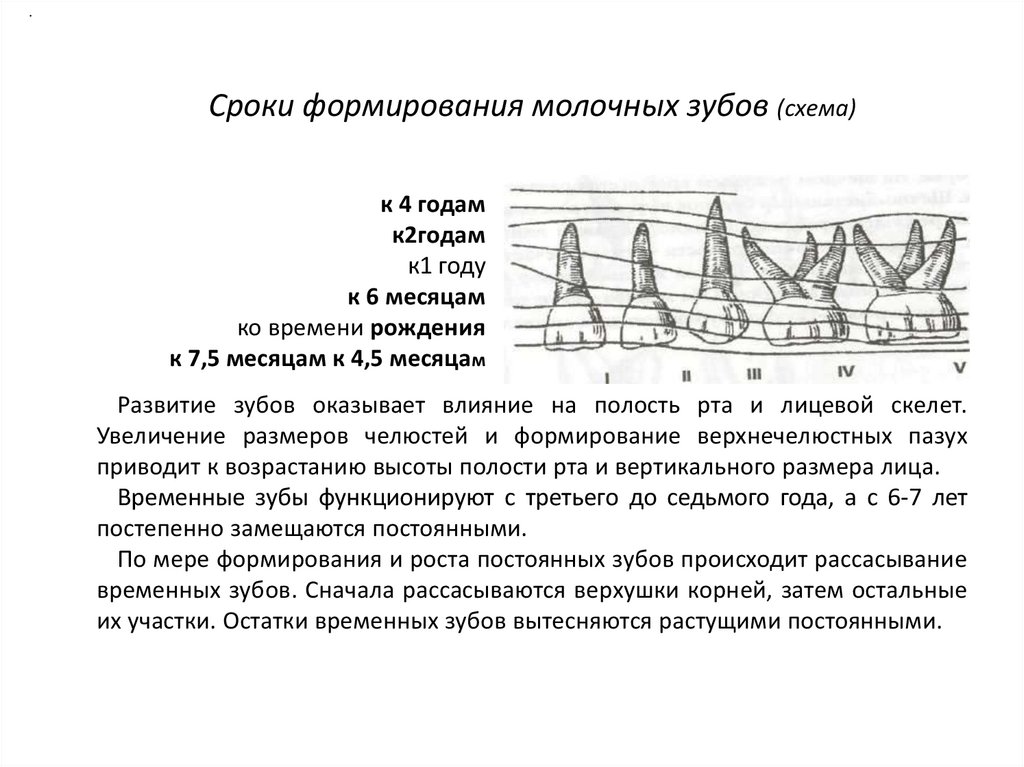

.Сроки формирования молочных зубов (схема)

к 4 годам

к2годам

к1 году

к 6 месяцам

ко времени рождения

к 7,5 месяцам к 4,5 месяцам

Развитие зубов оказывает влияние на полость рта и лицевой скелет.

Увеличение размеров челюстей и формирование верхнечелюстных пазух

приводит к возрастанию высоты полости рта и вертикального размера лица.

Временные зубы функционируют с третьего до седьмого года, а с 6-7 лет

постепенно замещаются постоянными.

По мере формирования и роста постоянных зубов происходит рассасывание

временных зубов. Сначала рассасываются верхушки корней, затем остальные

их участки. Остатки временных зубов вытесняются растущими постоянными.

35.

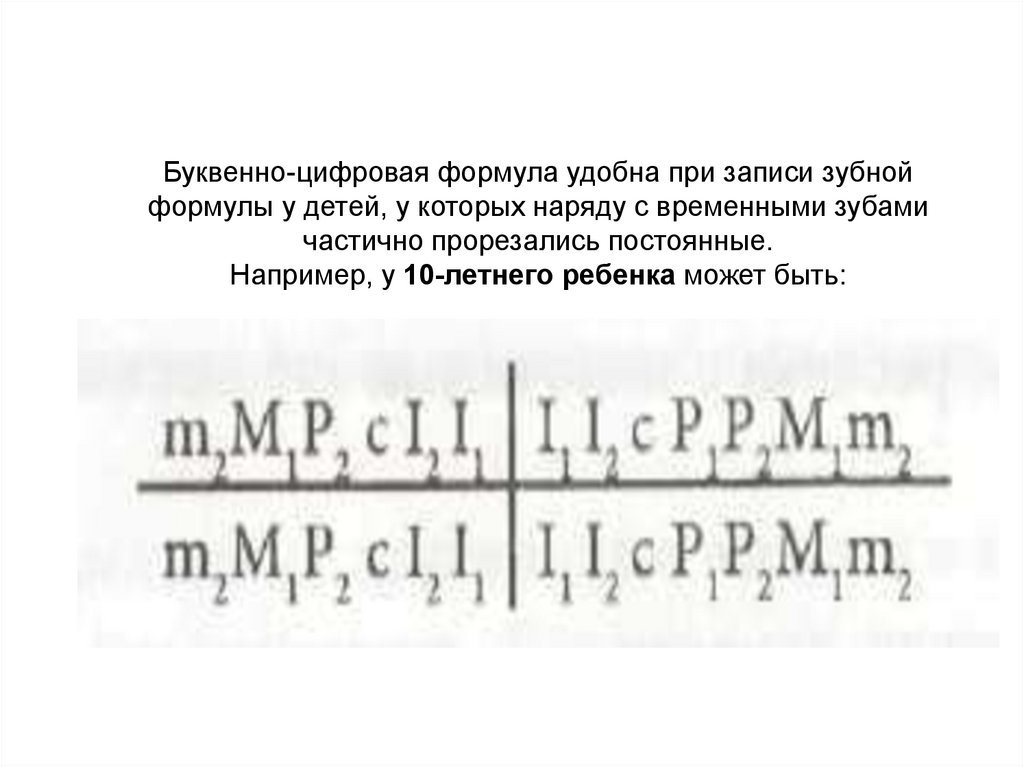

Буквенно-цифровая формула удобна при записи зубнойформулы у детей, у которых наряду с временными зубами

частично прорезались постоянные.

Например, у 10-летнего ребенка может быть:

36.

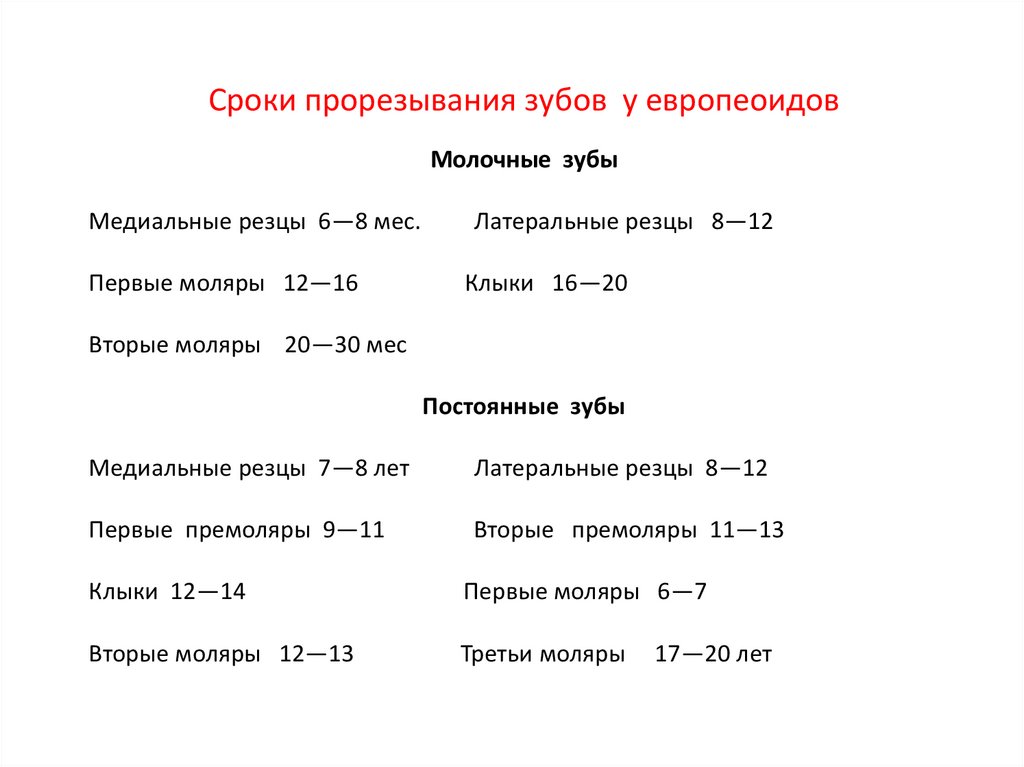

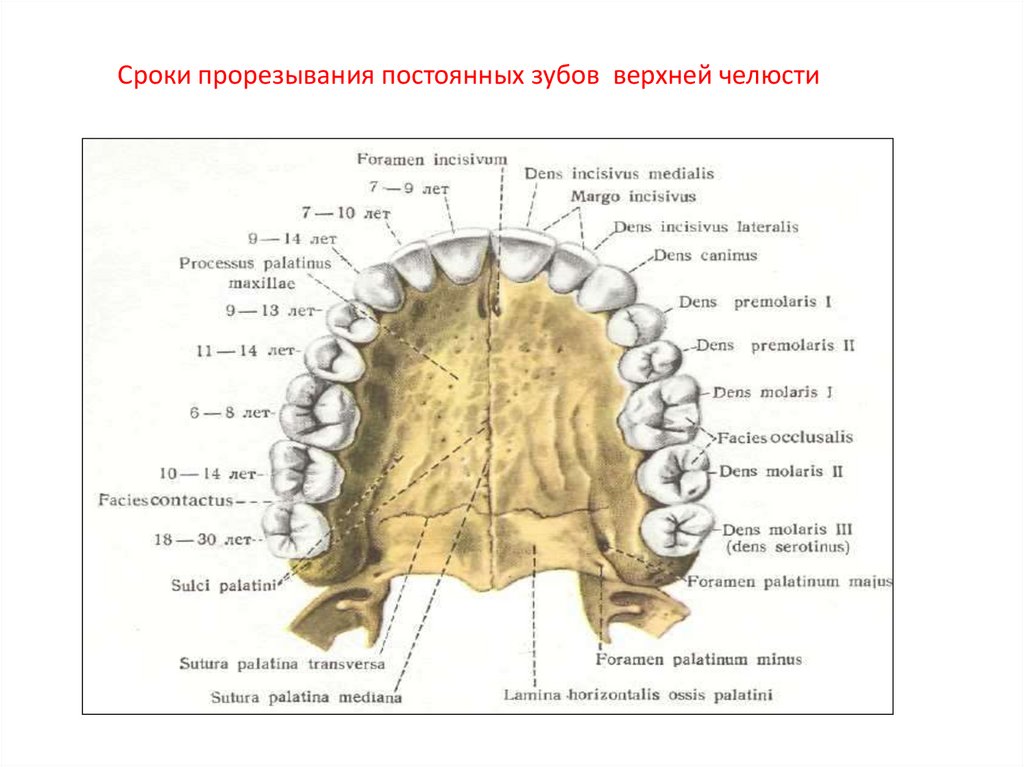

Сроки прорезывания зубов у европеоидовМолочные зубы

Медиальные резцы 6—8 мес.

Первые моляры 12—16

Латеральные резцы 8—12

Клыки 16—20

Вторые моляры 20—30 мес

Постоянные зубы

Медиальные резцы 7—8 лет

Латеральные резцы 8—12

Первые премоляры 9—11

Вторые премоляры 11—13

Клыки 12—14

Первые моляры 6—7

Вторые моляры 12—13

Третьи моляры

17—20 лет

37.

Сроки прорезывания постоянных зубов верхней челюсти38.

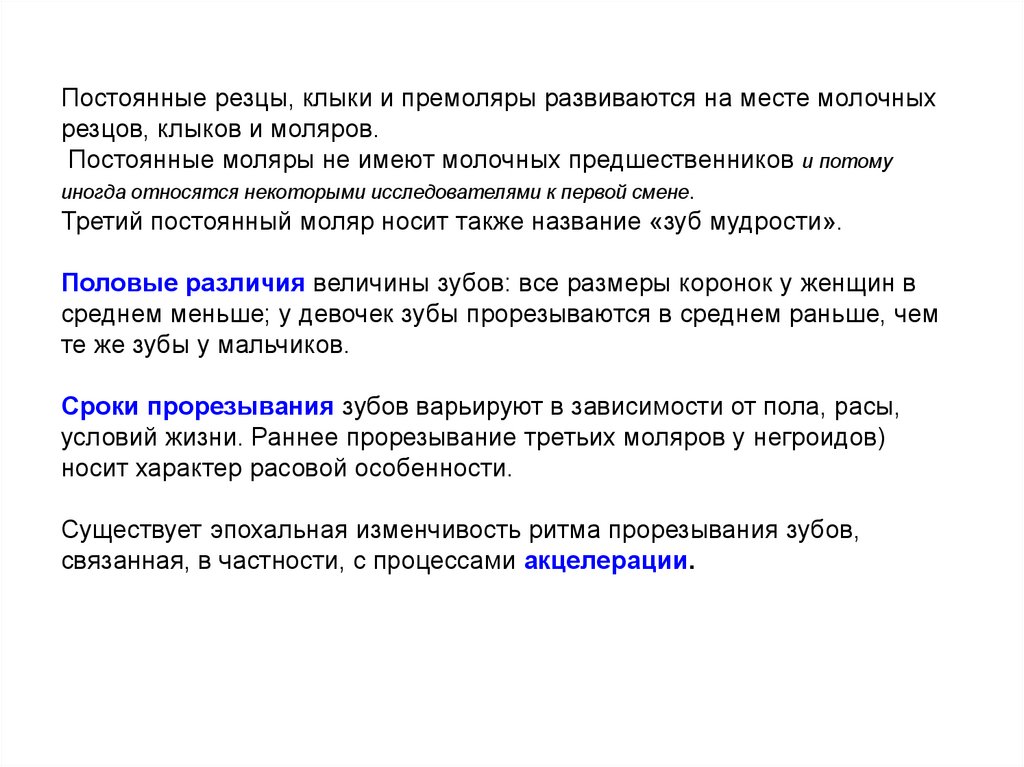

Постоянные резцы, клыки и премоляры развиваются на месте молочныхрезцов, клыков и моляров.

Постоянные моляры не имеют молочных предшественников и потому

иногда относятся некоторыми исследователями к первой смене.

Третий постоянный моляр носит также название «зуб мудрости».

Половые различия величины зубов: все размеры коронок у женщин в

среднем меньше; у девочек зубы прорезываются в среднем раньше, чем

те же зубы у мальчиков.

Сроки прорезывания зубов варьируют в зависимости от пола, расы,

условий жизни. Раннее прорезывание третьих моляров у негроидов)

носит характер расовой особенности.

Существует эпохальная изменчивость ритма прорезывания зубов,

связанная, в частности, с процессами акцелерации.

39.

Раннее прорезывание зубов•Зубы, прорезавшиеся к моменту рождения,

называют неонатальными.

•Чаще внутриутробно прорезываются молочные

центральные резцы. Причины: ускоренное

развитие зубного зачатка, поверхностное его

расположение, воспаление надкостницы или

десны. Коронки преждевременно появившихся

зубов обычно меньше по размеру, желтоватые

по цвету, с участками некроза эмали. С целью

сохранения питания ребенка грудью

врожденные зубы в большинстве случаев

удаляют. Одноименный зачаток постоянного

зуба развивается нормально, но в более ранние

сроки.

•Позднее прорезывание зубов. Причины:

эндокринопатии, нарушения питания,

наследственные заболевания пищеварительной

системы,

40.

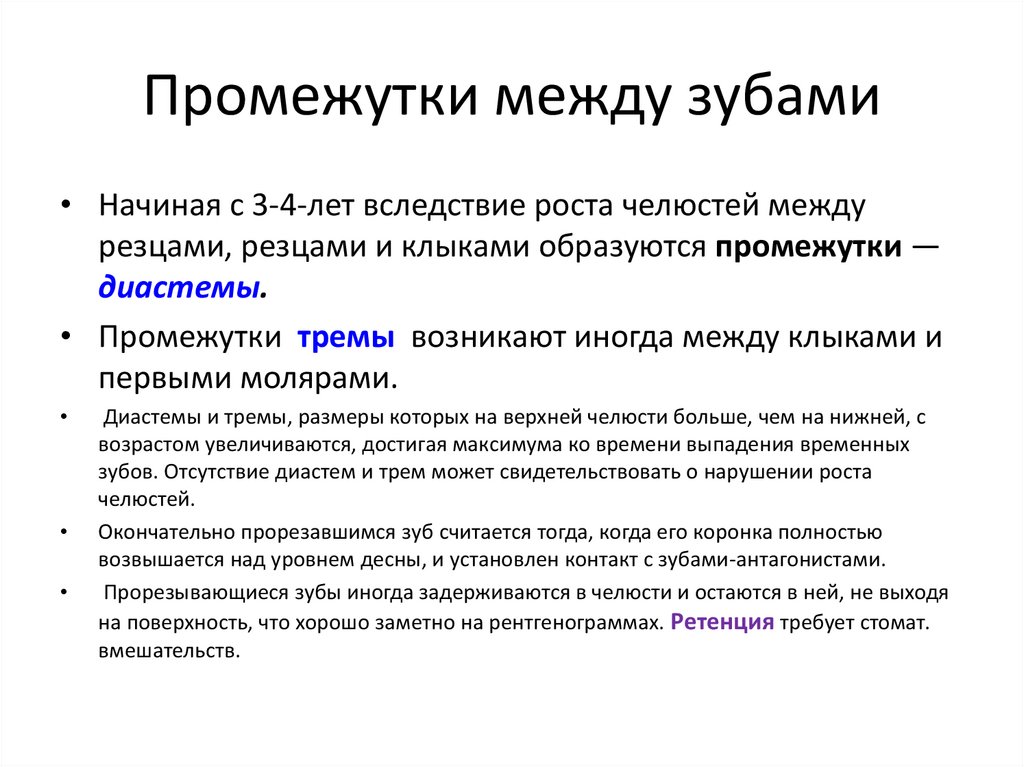

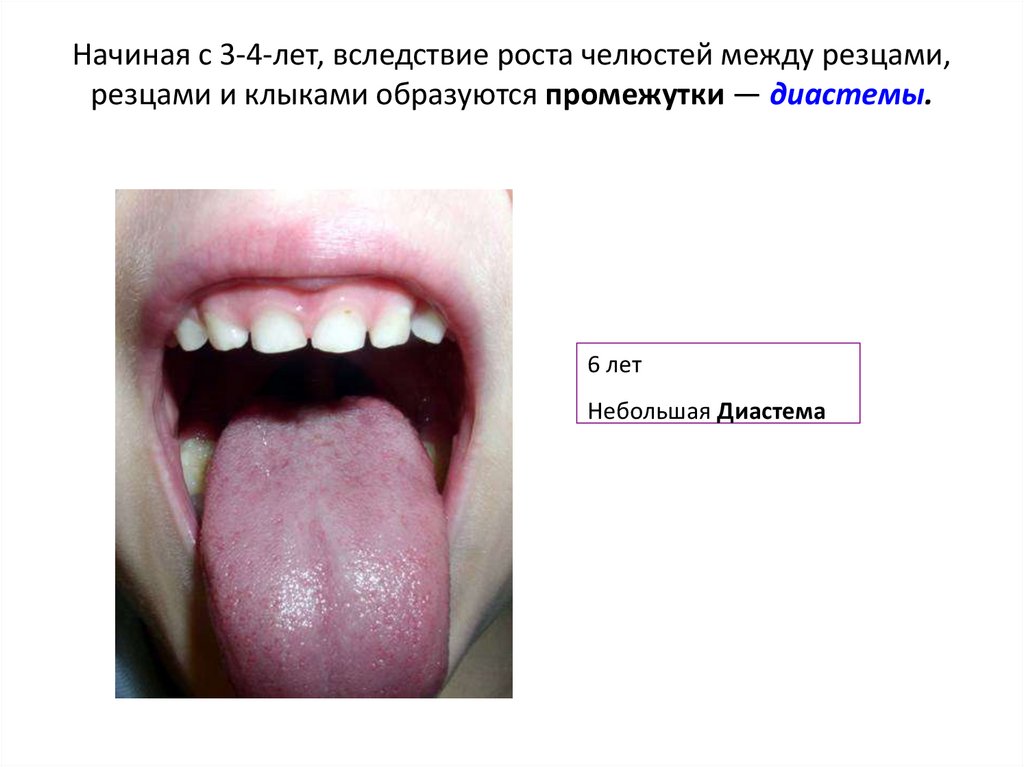

Промежутки между зубами• Начиная с 3-4-лет вследствие роста челюстей между

резцами, резцами и клыками образуются промежутки —

диастемы.

• Промежутки тремы возникают иногда между клыками и

первыми молярами.

Диастемы и тремы, размеры которых на верхней челюсти больше, чем на нижней, с

возрастом увеличиваются, достигая максимума ко времени выпадения временных

зубов. Отсутствие диастем и трем может свидетельствовать о нарушении роста

челюстей.

Окончательно прорезавшимся зуб считается тогда, когда его коронка полностью

возвышается над уровнем десны, и установлен контакт с зубами-антагонистами.

Прорезывающиеся зубы иногда задерживаются в челюсти и остаются в ней, не выходя

на поверхность, что хорошо заметно на рентгенограммах. Ретенция требует стомат.

вмешательств.

41.

Начиная с 3-4-лет, вследствие роста челюстей между резцами,резцами и клыками образуются промежутки — диастемы.

6 лет

Небольшая Диастема

42.

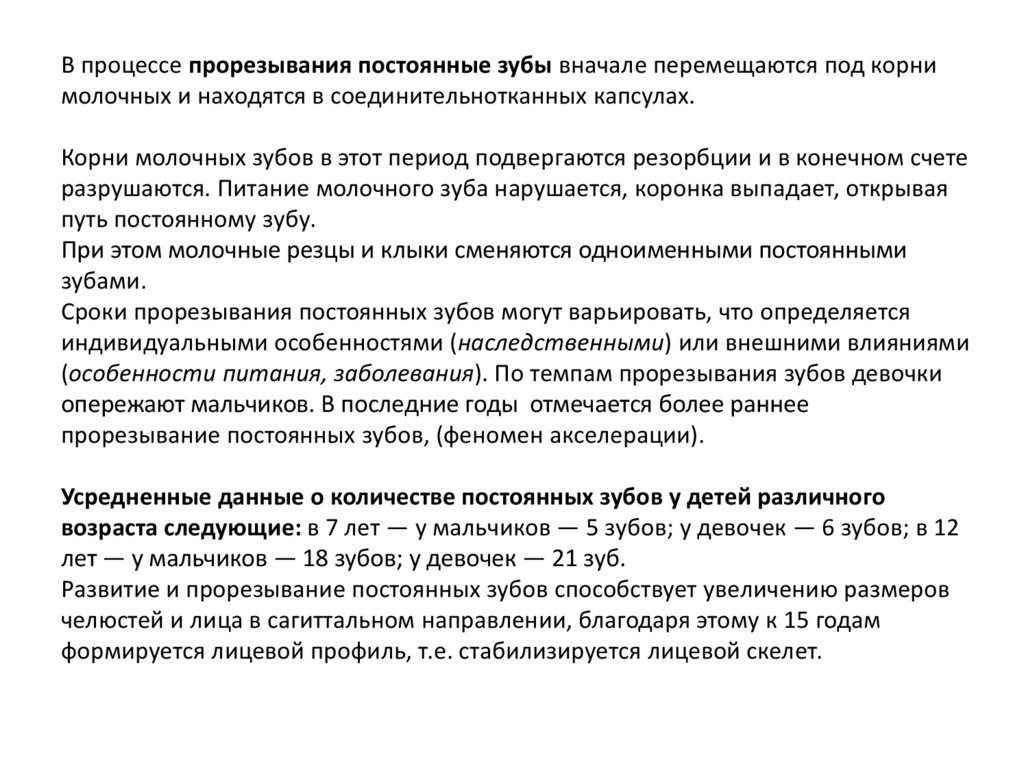

В процессе прорезывания постоянные зубы вначале перемещаются под корнимолочных и находятся в соединительнотканных капсулах.

Корни молочных зубов в этот период подвергаются резорбции и в конечном счете

разрушаются. Питание молочного зуба нарушается, коронка выпадает, открывая

путь постоянному зубу.

При этом молочные резцы и клыки сменяются одноименными постоянными

зубами.

Сроки прорезывания постоянных зубов могут варьировать, что определяется

индивидуальными особенностями (наследственными) или внешними влияниями

(особенности питания, заболевания). По темпам прорезывания зубов девочки

опережают мальчиков. В последние годы отмечается более раннее

прорезывание постоянных зубов, (феномен акселерации).

Усредненные данные о количестве постоянных зубов у детей различного

возраста следующие: в 7 лет — у мальчиков — 5 зубов; у девочек — 6 зубов; в 12

лет — у мальчиков — 18 зубов; у девочек — 21 зуб.

Развитие и прорезывание постоянных зубов способствует увеличению размеров

челюстей и лица в сагиттальном направлении, благодаря этому к 15 годам

формируется лицевой профиль, т.е. стабилизируется лицевой скелет.

43.

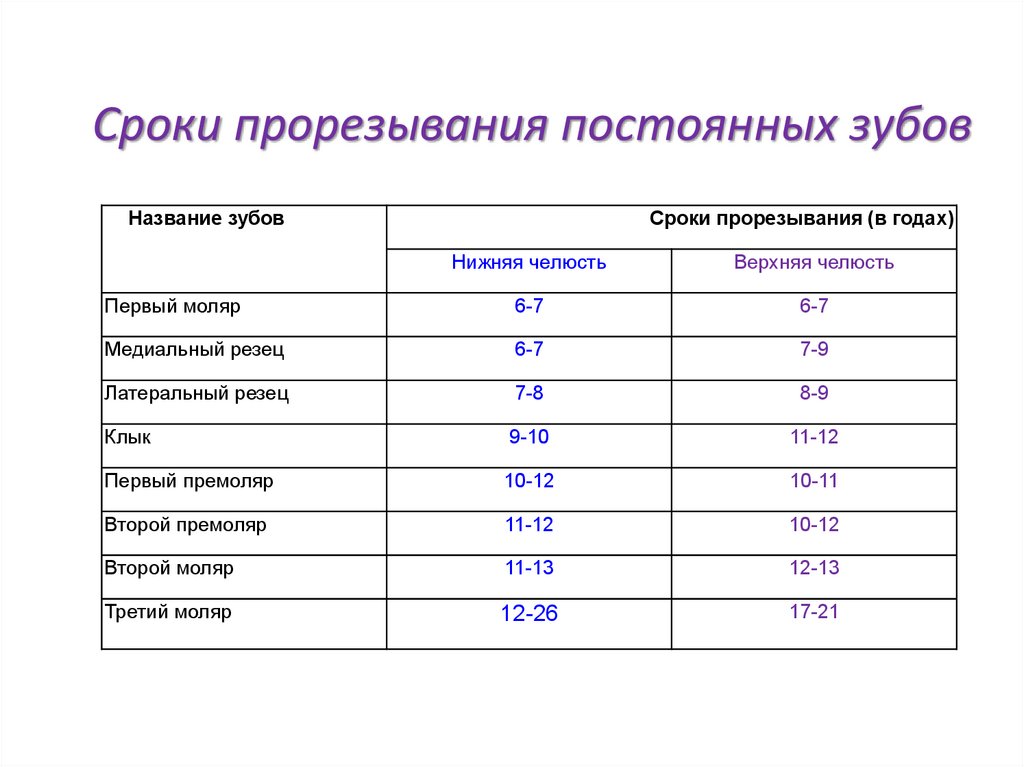

Сроки прорезывания постоянных зубовНазвание зубов

Сроки прорезывания (в годах)

Нижняя челюсть

Верхняя челюсть

Первый моляр

6-7

6-7

Медиальный резец

6-7

7-9

Латеральный резец

7-8

8-9

Клык

9-10

11-12

Первый премоляр

10-12

10-11

Второй премоляр

11-12

10-12

Второй моляр

11-13

12-13

Третий моляр

12-26

17-21

44.

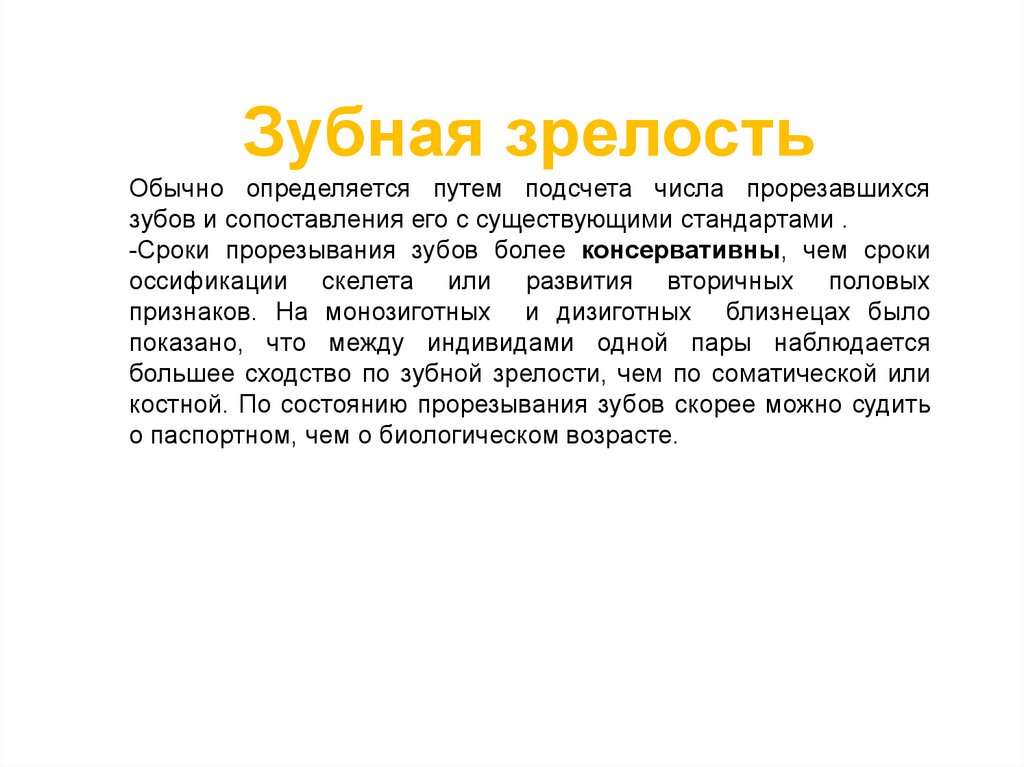

Зубная зрелостьОбычно определяется путем подсчета числа прорезавшихся

зубов и сопоставления его с существующими стандартами .

-Сроки прорезывания зубов более консервативны, чем сроки

оссификации скелета или развития вторичных половых

признаков. На монозиготных и дизиготных близнецах было

показано, что между индивидами одной пары наблюдается

большее сходство по зубной зрелости, чем по соматической или

костной. По состоянию прорезывания зубов скорее можно судить

о паспортном, чем о биологическом возрасте.

45.

После завершения формирования коронки и корня и окончательнойустановки зуба в ряду возрастные изменения сводятся к

отложению вторичного дентина, понижению пульповой камеры,

облитерации каналов.

Стирание зубов приблизительно характеризует возраст человека

и используется для определения возраста на скелетном материале или

живых людях.

Степень стертости зубов определяется в баллах:

Для резцов и клыков:

0 баллов - отсутствие стертости; четко видны бугорки режущего края;

1б - на резцах стерты бугорки режущего края;

2 б - на режущем крае резцов появляется узкая полоска дентина;

3 б - образование широкой дентинной площадки;

4 б - стирание коронки примерно до половины ее высоты;

5 б - стирание коронки до шейки.

По Герасимову определять возраст лучше по первому моляру: 10-15

лет = 0 баллов; 30-50 лет = 3-4 балла; 50-70 лет = 5-6 баллов.

У древних людей стирание проходило более интенсивно,

46.

•Спасибо завнимание!

Медицина

Медицина