Похожие презентации:

Глаз, ухо, кожа. Морфофункциональная характеристика органов чувств. Лекция №5

1.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждениеСаратовской области «Энгельсский медицинский колледж

Святого Луки (Войно-Ясенецкого)»

Цикловая Методическая Комиссия «Общепрофессиональных дисциплин»

Лекция №5 «Морфофункциональная характеристика органов чувств (Глаз, ухо, кожа)»

2.

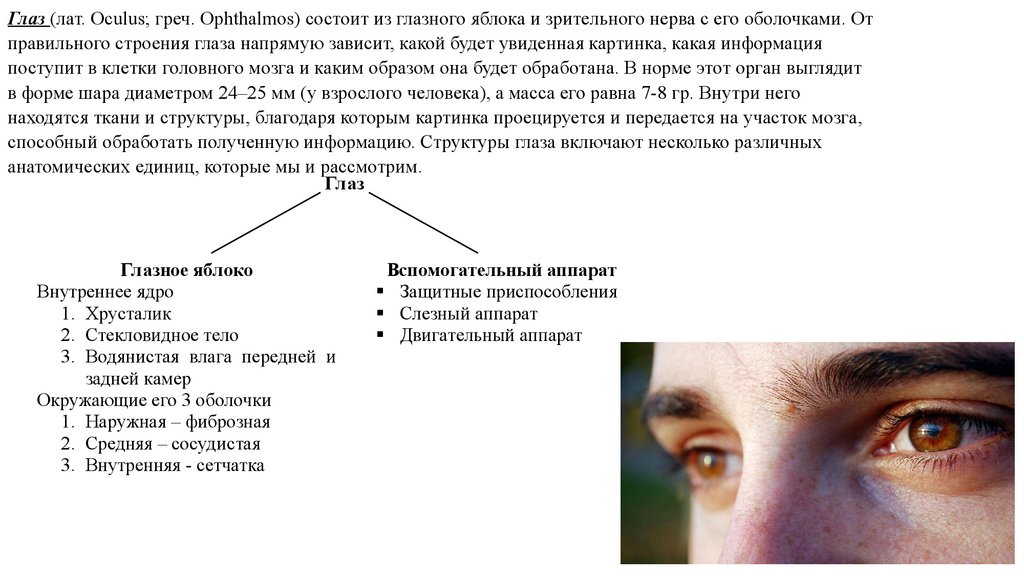

Глаз (лат. Oculus; греч. Ophthalmos) состоит из глазного яблока и зрительного нерва с его оболочками. Отправильного строения глаза напрямую зависит, какой будет увиденная картинка, какая информация

поступит в клетки головного мозга и каким образом она будет обработана. В норме этот орган выглядит

в форме шара диаметром 24–25 мм (у взрослого человека), а масса его равна 7-8 гр. Внутри него

находятся ткани и структуры, благодаря которым картинка проецируется и передается на участок мозга,

способный обработать полученную информацию. Структуры глаза включают несколько различных

анатомических единиц, которые мы и рассмотрим.

Глаз

Глазное яблоко

Внутреннее ядро

1. Хрусталик

2. Стекловидное тело

3. Водянистая влага передней и

задней камер

Окружающие его 3 оболочки

1. Наружная – фиброзная

2. Средняя – сосудистая

3. Внутренняя - сетчатка

Вспомогательный аппарат

Защитные приспособления

Слезный аппарат

Двигательный аппарат

3.

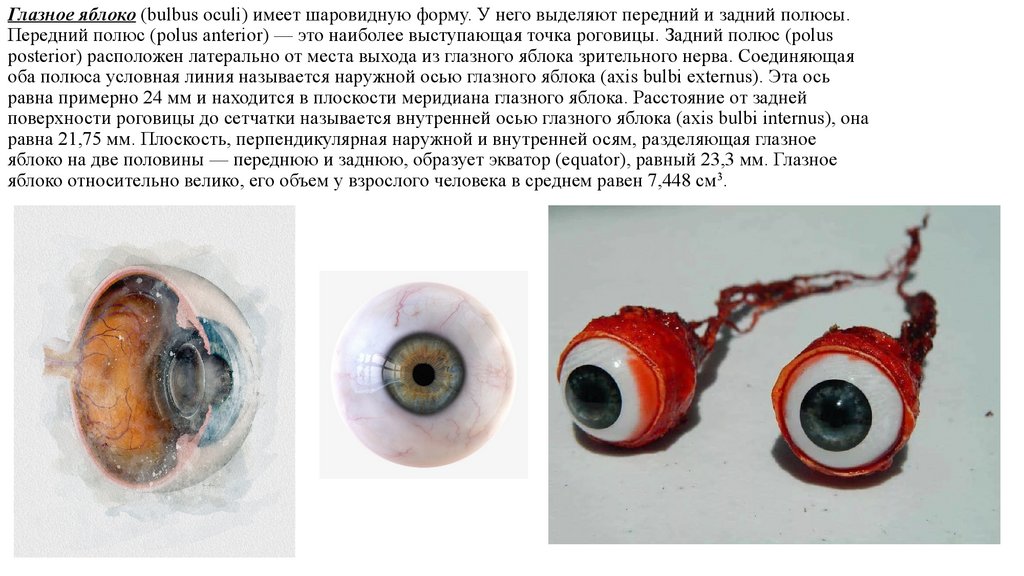

Глазное яблоко (bulbus oculi) имеет шаровидную форму. У него выделяют передний и задний полюсы.Передний полюс (polus anterior) — это наиболее выступающая точка роговицы. Задний полюс (polus

posterior) расположен латерально от места выхода из глазного яблока зрительного нерва. Соединяющая

оба полюса условная линия называется наружной осью глазного яблока (axis bulbi externus). Эта ось

равна примерно 24 мм и находится в плоскости меридиана глазного яблока. Расстояние от задней

поверхности роговицы до сетчатки называется внутренней осью глазного яблока (axis bulbi internus), она

равна 21,75 мм. Плоскость, перпендикулярная наружной и внутренней осям, разделяющая глазное

яблоко на две половины — переднюю и заднюю, образует экватор (equator), равный 23,3 мм. Глазное

яблоко относительно велико, его объем у взрослого человека в среднем равен 7,448 см 3.

4.

Глазное яблоко состоит из ядра, покрытого тремя оболочками: фиброзной, сосудистой ивнутренней, или сетчатой.

• Снаружи глазное яблоко покрыто фиброзной оболочкой (tunica fibrosa bulbi), которая

подразделяется на задний отдел — склеру и прозрачный передний — роговицу. Границей между

склерой и роговицей служит борозда склеры (sulcus sclerae).

• Средняя (сосудистая) — состоит из радужки, цилиарного тела и собственно сосудистой

(хориоидеи).

• Внутренняя — сетчатка.

5.

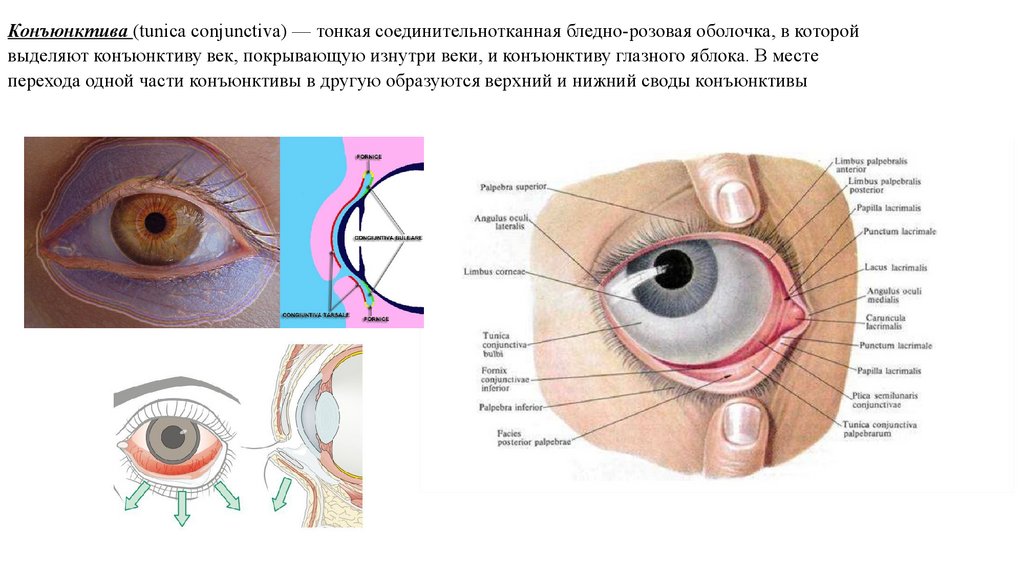

Конъюнктива (tunica conjunctiva) — тонкая соединительнотканная бледно-розовая оболочка, в которойвыделяют конъюнктиву век, покрывающую изнутри веки, и конъюнктиву глазного яблока. В месте

перехода одной части конъюнктивы в другую образуются верхний и нижний своды конъюнктивы

6.

Роговица (cornea) — прозрачная выпуклая пластинка блюдцеобразной формы. Ее круговой край — лимб(limbus cornea) переходит в склеру.

Толщина роговицы в центре 1-1,2 мм, по периферии - 0,8-0,9 мм. Роговица представляет собой особый

покров, защищающий наружную часть глаза. В норме она абсолютно прозрачна и однородна. Через неё

проходят световые лучи, благодаря которым человек может воспринимать трёхмерное изображение.

Роговица бескровна, поскольку не содержит ни одного кровеносного сосуда.

7.

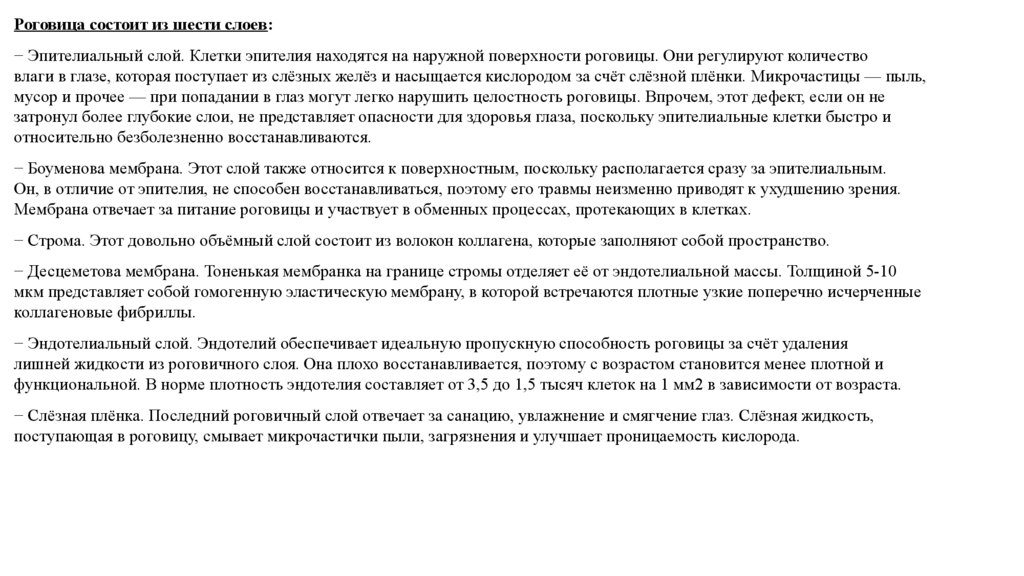

Роговица состоит из шести слоев:− Эпителиальный слой. Клетки эпителия находятся на наружной поверхности роговицы. Они регулируют количество

влаги в глазе, которая поступает из слёзных желёз и насыщается кислородом за счёт слёзной плёнки. Микрочастицы — пыль,

мусор и прочее — при попадании в глаз могут легко нарушить целостность роговицы. Впрочем, этот дефект, если он не

затронул более глубокие слои, не представляет опасности для здоровья глаза, поскольку эпителиальные клетки быстро и

относительно безболезненно восстанавливаются.

− Боуменова мембрана. Этот слой также относится к поверхностным, поскольку располагается сразу за эпителиальным.

Он, в отличие от эпителия, не способен восстанавливаться, поэтому его травмы неизменно приводят к ухудшению зрения.

Мембрана отвечает за питание роговицы и участвует в обменных процессах, протекающих в клетках.

− Строма. Этот довольно объёмный слой состоит из волокон коллагена, которые заполняют собой пространство.

− Десцеметова мембрана. Тоненькая мембранка на границе стромы отделяет её от эндотелиальной массы. Толщиной 5-10

мкм представляет собой гомогенную эластическую мембрану, в которой встречаются плотные узкие поперечно исчерченные

коллагеновые фибриллы.

− Эндотелиальный слой. Эндотелий обеспечивает идеальную пропускную способность роговицы за счёт удаления

лишней жидкости из роговичного слоя. Она плохо восстанавливается, поэтому с возрастом становится менее плотной и

функциональной. В норме плотность эндотелия составляет от 3,5 до 1,5 тысяч клеток на 1 мм2 в зависимости от возраста.

− Слёзная плёнка. Последний роговичный слой отвечает за санацию, увлажнение и смягчение глаз. Слёзная жидкость,

поступающая в роговицу, смывает микрочастички пыли, загрязнения и улучшает проницаемость кислорода.

8.

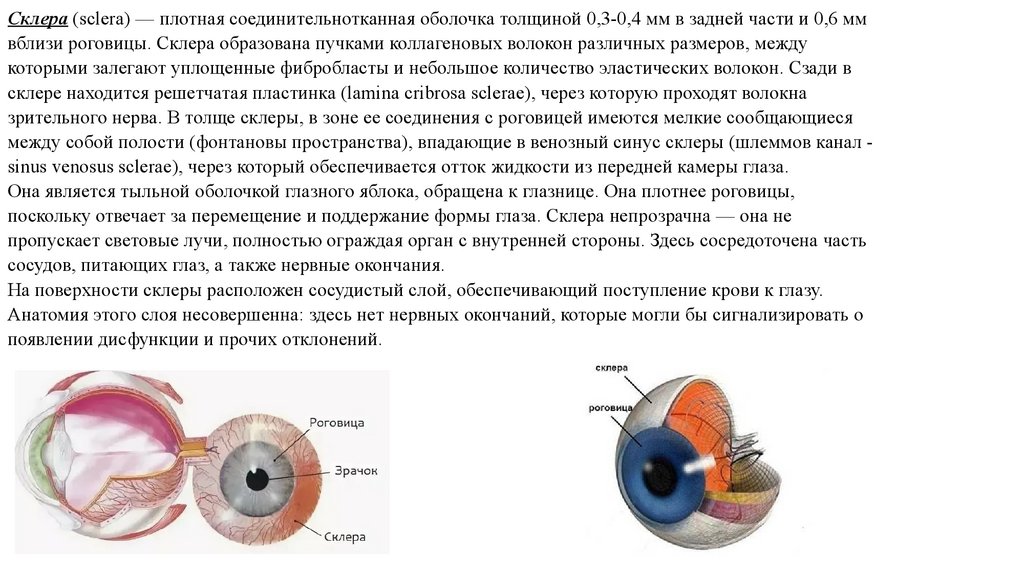

Склера (sclera) — плотная соединительнотканная оболочка толщиной 0,3-0,4 мм в задней части и 0,6 ммвблизи роговицы. Склера образована пучками коллагеновых волокон различных размеров, между

которыми залегают уплощенные фибробласты и небольшое количество эластических волокон. Сзади в

склере находится решетчатая пластинка (lamina cribrosa sclerae), через которую проходят волокна

зрительного нерва. В толще склеры, в зоне ее соединения с роговицей имеются мелкие сообщающиеся

между собой полости (фонтановы пространства), впадающие в венозный синус склеры (шлеммов канал sinus venosus sclerae), через который обеспечивается отток жидкости из передней камеры глаза.

Она является тыльной оболочкой глазного яблока, обращена к глазнице. Она плотнее роговицы,

поскольку отвечает за перемещение и поддержание формы глаза. Склера непрозрачна — она не

пропускает световые лучи, полностью ограждая орган с внутренней стороны. Здесь сосредоточена часть

сосудов, питающих глаз, а также нервные окончания.

На поверхности склеры расположен сосудистый слой, обеспечивающий поступление крови к глазу.

Анатомия этого слоя несовершенна: здесь нет нервных окончаний, которые могли бы сигнализировать о

появлении дисфункции и прочих отклонений.

9.

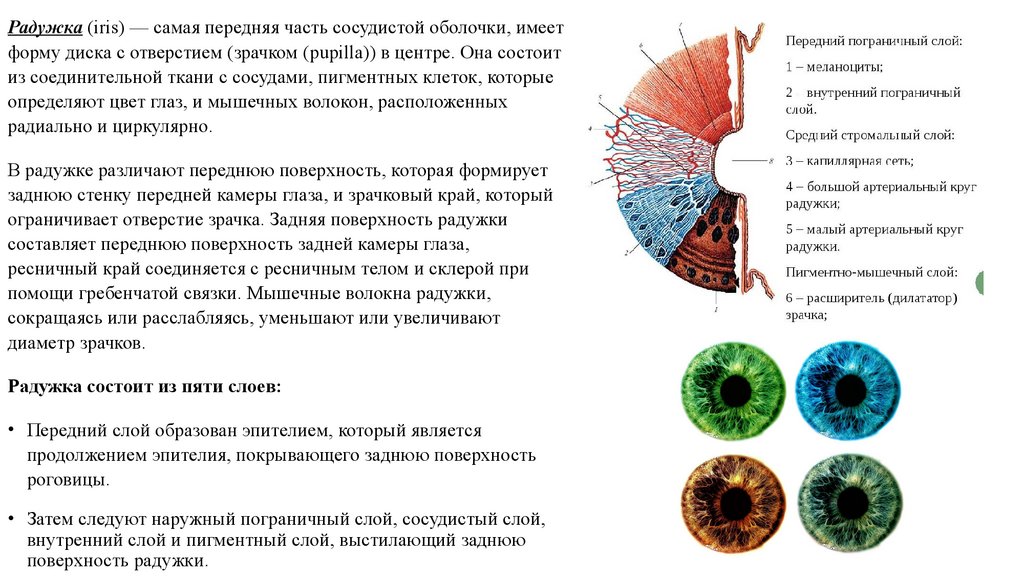

Радужка (iris) — самая передняя часть сосудистой оболочки, имеетформу диска с отверстием (зрачком (pupilla)) в центре. Она состоит

из соединительной ткани с сосудами, пигментных клеток, которые

определяют цвет глаз, и мышечных волокон, расположенных

радиально и циркулярно.

В радужке различают переднюю поверхность, которая формирует

заднюю стенку передней камеры глаза, и зрачковый край, который

ограничивает отверстие зрачка. Задняя поверхность радужки

составляет переднюю поверхность задней камеры глаза,

ресничный край соединяется с ресничным телом и склерой при

помощи гребенчатой связки. Мышечные волокна радужки,

сокращаясь или расслабляясь, уменьшают или увеличивают

диаметр зрачков.

Радужка состоит из пяти слоев:

• Передний слой образован эпителием, который является

продолжением эпителия, покрывающего заднюю поверхность

роговицы.

• Затем следуют наружный пограничный слой, сосудистый слой,

внутренний слой и пигментный слой, выстилающий заднюю

поверхность радужки.

10.

Наружный пограничный слой образован основным веществом, в котором имеется множествофибробластов и пигментных клеток. Сосудистый слой состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани, в которой залегают многочисленные сосуды, пигментные клетки,

фибробласты, и гигантские макрофаги (70 - 100 мкм). В цитоплазме макрофагов содержится

множество фагоцитированных гранул меланина. В толще сосудистый слой проходят две

мышцы. Циркулярно в зрачковой зоне расположены пучки миоцитов, которые образуют

сфинктер (суживатель) зрачка (m. sphincter pupillae). Пучки миоцитов, расширяющие зрачок,

образуют дилататор (расширитель) зрачка (m. dilatator pupillae). Внутренний (пограничный)

слой радужки по строению сходен с наружным пограничным слоем. Пигментный слой

радужной оболочки является продолжением эпителия, покрывающего ресничное тело и

ресничные отростки. Различное количество и качество пигмента меланина, содержащегося в

клетках этого слоя, обусловливает цвет глаз — карий, черный при большом количестве

пигмента, голубые, зеленые при малом.

11.

Цилиарное тело (corpus ciliare) — находится между радужкой и собственно сосудистой оболочкой. Вцилиарном теле много чувствительных нервных окончаний. Цилиарное тело имеет тот же источник

кровоснабжения, что и радужка (передние цилиарные артерии, задние длинные цилиарные артерии).

(Поэтому его воспаление (циклит), как правило, протекает одновременно с воспалением радужки

(иридоциклит))

Функции: продукция внутриглазной жидкости, участие в акте аккомодации. От него идут цинновы

связки и вплетаются в капсулу хрусталика.

12.

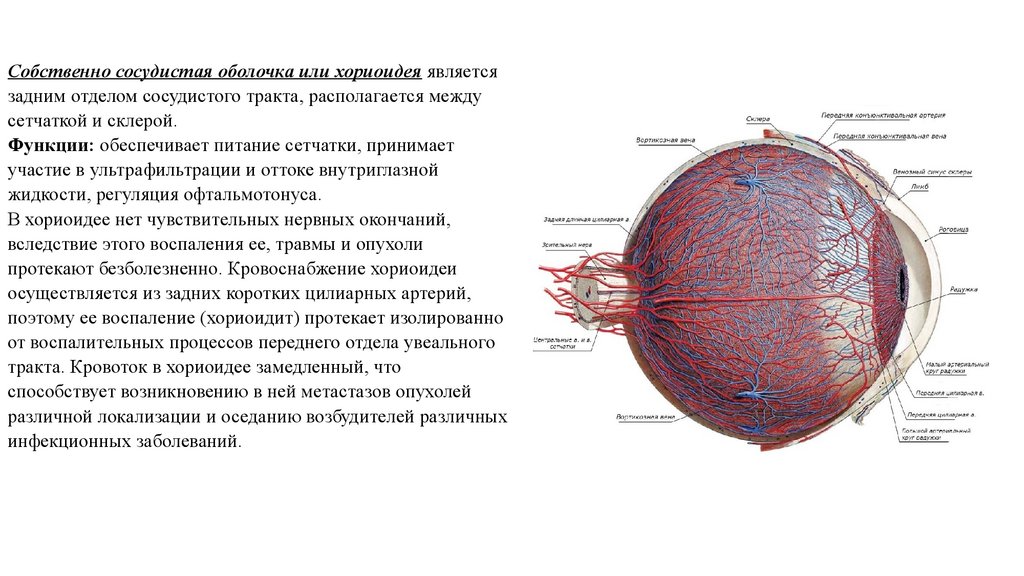

Собственно сосудистая оболочка или хориоидея являетсязадним отделом сосудистого тракта, располагается между

сетчаткой и склерой.

Функции: обеспечивает питание сетчатки, принимает

участие в ультрафильтрации и оттоке внутриглазной

жидкости, регуляция офтальмотонуса.

В хориоидее нет чувствительных нервных окончаний,

вследствие этого воспаления ее, травмы и опухоли

протекают безболезненно. Кровоснабжение хориоидеи

осуществляется из задних коротких цилиарных артерий,

поэтому ее воспаление (хориоидит) протекает изолированно

от воспалительных процессов переднего отдела увеального

тракта. Кровоток в хориоидее замедленный, что

способствует возникновению в ней метастазов опухолей

различной локализации и оседанию возбудителей различных

инфекционных заболеваний.

13.

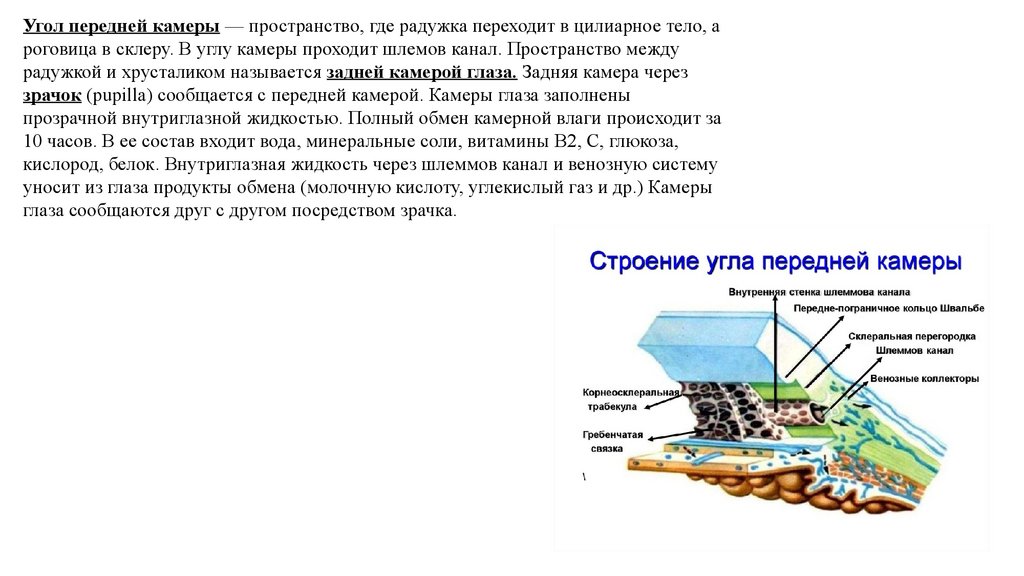

Угол передней камеры — пространство, где радужка переходит в цилиарное тело, ароговица в склеру. В углу камеры проходит шлемов канал. Пространство между

радужкой и хрусталиком называется задней камерой глаза. Задняя камера через

зрачок (pupilla) сообщается с передней камерой. Камеры глаза заполнены

прозрачной внутриглазной жидкостью. Полный обмен камерной влаги происходит за

10 часов. В ее состав входит вода, минеральные соли, витамины В2, С, глюкоза,

кислород, белок. Внутриглазная жидкость через шлеммов канал и венозную систему

уносит из глаза продукты обмена (молочную кислоту, углекислый газ и др.) Камеры

глаза сообщаются друг с другом посредством зрачка.

14.

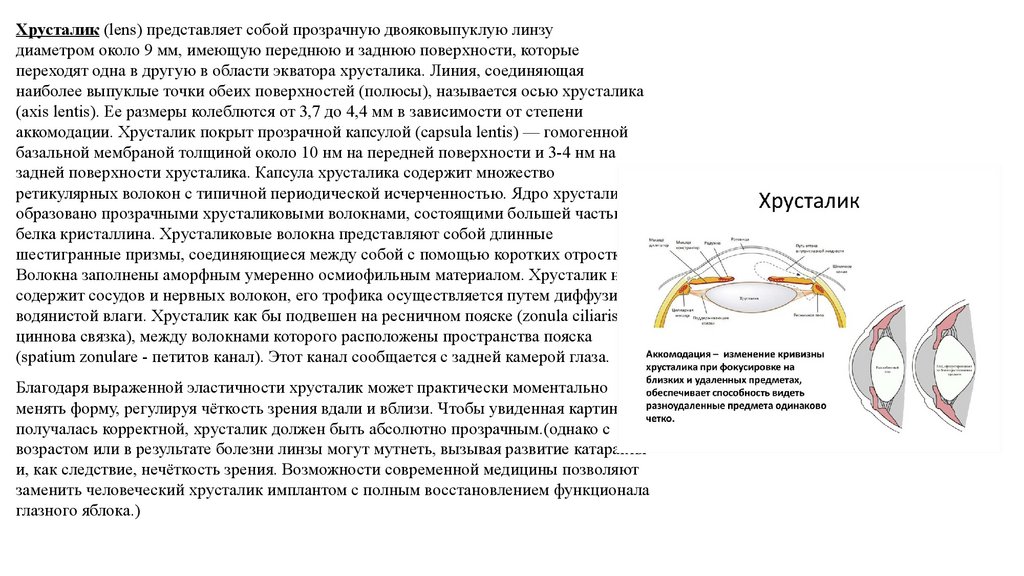

Хрусталик (lens) представляет собой прозрачную двояковыпуклую линзудиаметром около 9 мм, имеющую переднюю и заднюю поверхности, которые

переходят одна в другую в области экватора хрусталика. Линия, соединяющая

наиболее выпуклые точки обеих поверхностей (полюсы), называется осью хрусталика

(axis lentis). Ее размеры колеблются от 3,7 до 4,4 мм в зависимости от степени

аккомодации. Хрусталик покрыт прозрачной капсулой (capsula lentis) — гомогенной

базальной мембраной толщиной около 10 нм на передней поверхности и 3-4 нм на

задней поверхности хрусталика. Капсула хрусталика содержит множество

ретикулярных волокон с типичной периодической исчерченностью. Ядро хрусталика

образовано прозрачными хрусталиковыми волокнами, состоящими большей частью из

белка кристаллина. Хрусталиковые волокна представляют собой длинные

шестигранные призмы, соединяющиеся между собой с помощью коротких отростков.

Волокна заполнены аморфным умеренно осмиофильным материалом. Хрусталик не

содержит сосудов и нервных волокон, его трофика осуществляется путем диффузии из

водянистой влаги. Хрусталик как бы подвешен на ресничном пояске (zonula ciliaris циннова связка), между волокнами которого расположены пространства пояска

(spatium zonulare - петитов канал). Этот канал сообщается с задней камерой глаза.

Благодаря выраженной эластичности хрусталик может практически моментально

менять форму, регулируя чёткость зрения вдали и вблизи. Чтобы увиденная картинка

получалась корректной, хрусталик должен быть абсолютно прозрачным.(однако с

возрастом или в результате болезни линзы могут мутнеть, вызывая развитие катаракты

и, как следствие, нечёткость зрения. Возможности современной медицины позволяют

заменить человеческий хрусталик имплантом с полным восстановлением функционала

глазного яблока.)

15.

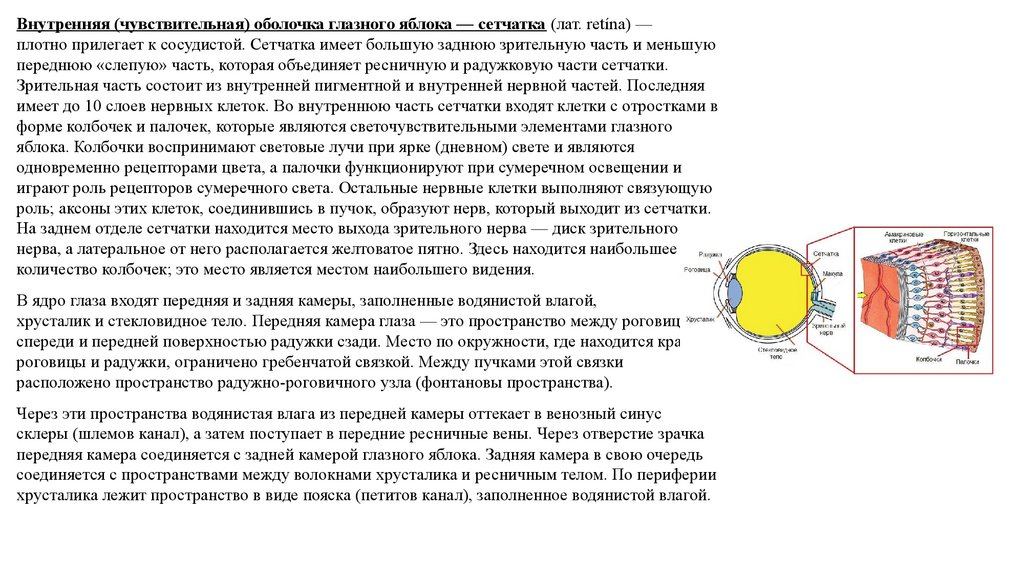

Внутренняя (чувствительная) оболочка глазного яблока — сетчатка (лат. retína) —плотно прилегает к сосудистой. Сетчатка имеет большую заднюю зрительную часть и меньшую

переднюю «слепую» часть, которая объединяет ресничную и радужковую части сетчатки.

Зрительная часть состоит из внутренней пигментной и внутренней нервной частей. Последняя

имеет до 10 слоев нервных клеток. Во внутреннюю часть сетчатки входят клетки с отростками в

форме колбочек и палочек, которые являются светочувствительными элементами глазного

яблока. Колбочки воспринимают световые лучи при ярке (дневном) свете и являются

одновременно рецепторами цвета, а палочки функционируют при сумеречном освещении и

играют роль рецепторов сумеречного света. Остальные нервные клетки выполняют связующую

роль; аксоны этих клеток, соединившись в пучок, образуют нерв, который выходит из сетчатки.

На заднем отделе сетчатки находится место выхода зрительного нерва — диск зрительного

нерва, а латеральное от него располагается желтоватое пятно. Здесь находится наибольшее

количество колбочек; это место является местом наибольшего видения.

В ядро глаза входят передняя и задняя камеры, заполненные водянистой влагой,

хрусталик и стекловидное тело. Передняя камера глаза — это пространство между роговицей

спереди и передней поверхностью радужки сзади. Место по окружности, где находится край

роговицы и радужки, ограничено гребенчатой связкой. Между пучками этой связки

расположено пространство радужно-роговичного узла (фонтановы пространства).

Через эти пространства водянистая влага из передней камеры оттекает в венозный синус

склеры (шлемов канал), а затем поступает в передние ресничные вены. Через отверстие зрачка

передняя камера соединяется с задней камерой глазного яблока. Задняя камера в свою очередь

соединяется с пространствами между волокнами хрусталика и ресничным телом. По периферии

хрусталика лежит пространство в виде пояска (петитов канал), заполненное водянистой влагой.

16.

17.

Орган слуха и равновесия, преддверно-улитковый орган (organum ves-tibulocochleare) у человека имеетсложное строение, воспринимает колебания звуковых волн и определяет ориентировку положения тела в

пространстве.

Предверно-улитковый орган делится на три части: наружное, среднее и внутреннее ухо. Эти части

тесно связаны анатомически и функционально. Наружное и среднее ухо проводит звуковые колебания к

внутреннему уху, и таким образом является звукопроводящим аппаратом. Внутреннее ухо, в котором

различают костный и перепончатый лабиринты, образует орган слуха и равновесия.

18.

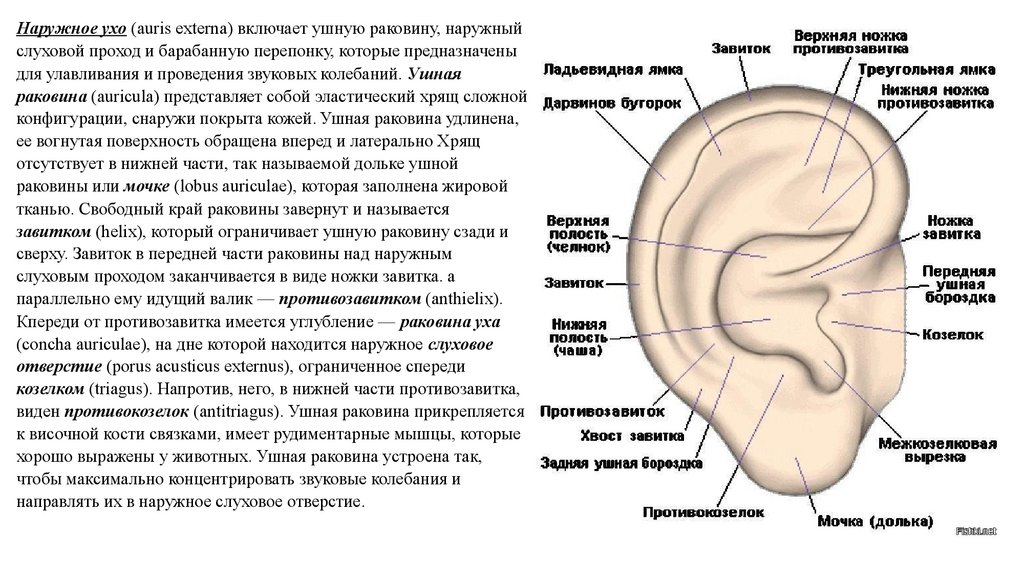

Наружное ухо (auris externa) включает ушную раковину, наружныйслуховой проход и барабанную перепонку, которые предназначены

для улавливания и проведения звуковых колебаний. Ушная

раковина (auricula) представляет собой эластический хрящ сложной

конфигурации, снаружи покрыта кожей. Ушная раковина удлинена,

ее вогнутая поверхность обращена вперед и латерально Хрящ

отсутствует в нижней части, так называемой дольке ушной

раковины или мочке (lobus auriculae), которая заполнена жировой

тканью. Свободный край раковины завернут и называется

завитком (helix), который ограничивает ушную раковину сзади и

сверху. Завиток в передней части раковины над наружным

слуховым проходом заканчивается в виде ножки завитка. а

параллельно ему идущий валик — противозавитком (anthielix).

Кпереди от противозавитка имеется углубление — раковина уха

(concha auriculae), на дне которой находится наружное слуховое

отверстие (porus acusticus externus), ограниченное спереди

козелком (triagus). Напротив, него, в нижней части противозавитка,

виден противокозелок (antitriagus). Ушная раковина прикрепляется

к височной кости связками, имеет рудиментарные мышцы, которые

хорошо выражены у животных. Ушная раковина устроена так,

чтобы максимально концентрировать звуковые колебания и

направлять их в наружное слуховое отверстие.

19.

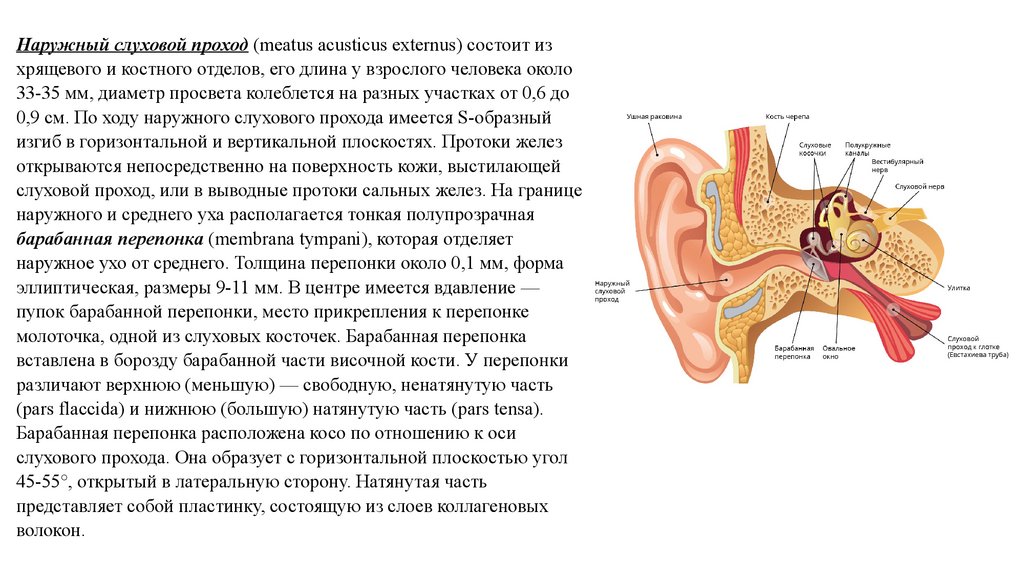

Наружный слуховой проход (meatus acusticus externus) состоит изхрящевого и костного отделов, его длина у взрослого человека около

33-35 мм, диаметр просвета колеблется на разных участках от 0,6 до

0,9 см. По ходу наружного слухового прохода имеется S-образный

изгиб в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Протоки желез

открываются непосредственно на поверхность кожи, выстилающей

слуховой проход, или в выводные протоки сальных желез. На границе

наружного и среднего уха располагается тонкая полупрозрачная

барабанная перепонка (membrana tympani), которая отделяет

наружное ухо от среднего. Толщина перепонки около 0,1 мм, форма

эллиптическая, размеры 9-11 мм. В центре имеется вдавление —

пупок барабанной перепонки, место прикрепления к перепонке

молоточка, одной из слуховых косточек. Барабанная перепонка

вставлена в борозду барабанной части височной кости. У перепонки

различают верхнюю (меньшую) — свободную, ненатянутую часть

(pars flaccida) и нижнюю (большую) натянутую часть (pars tensa).

Барабанная перепонка расположена косо по отношению к оси

слухового прохода. Она образует с горизонтальной плоскостью угол

45-55°, открытый в латеральную сторону. Натянутая часть

представляет собой пластинку, состоящую из слоев коллагеновых

волокон.

20.

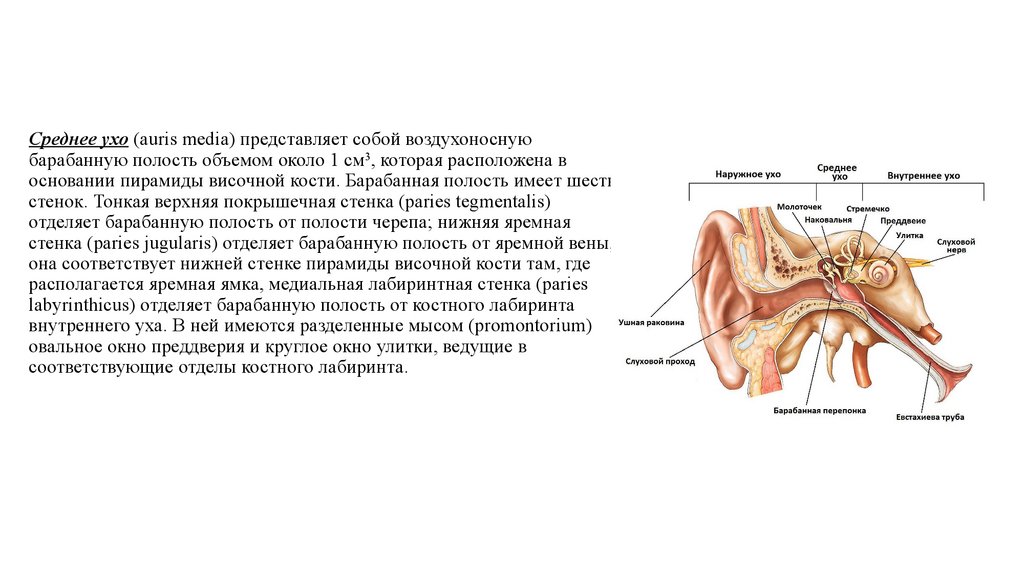

Среднее ухо (auris media) представляет собой воздухоноснуюбарабанную полость объемом около 1 см3, которая расположена в

основании пирамиды височной кости. Барабанная полость имеет шесть

стенок. Тонкая верхняя покрышечная стенка (paries tegmentalis)

отделяет барабанную полость от полости черепа; нижняя яремная

стенка (paries jugularis) отделяет барабанную полость от яремной вены,

она соответствует нижней стенке пирамиды височной кости там, где

располагается яремная ямка, медиальная лабиринтная стенка (paries

labyrinthicus) отделяет барабанную полость от костного лабиринта

внутреннего уха. В ней имеются разделенные мысом (promontorium)

овальное окно преддверия и круглое окно улитки, ведущие в

соответствующие отделы костного лабиринта.

21.

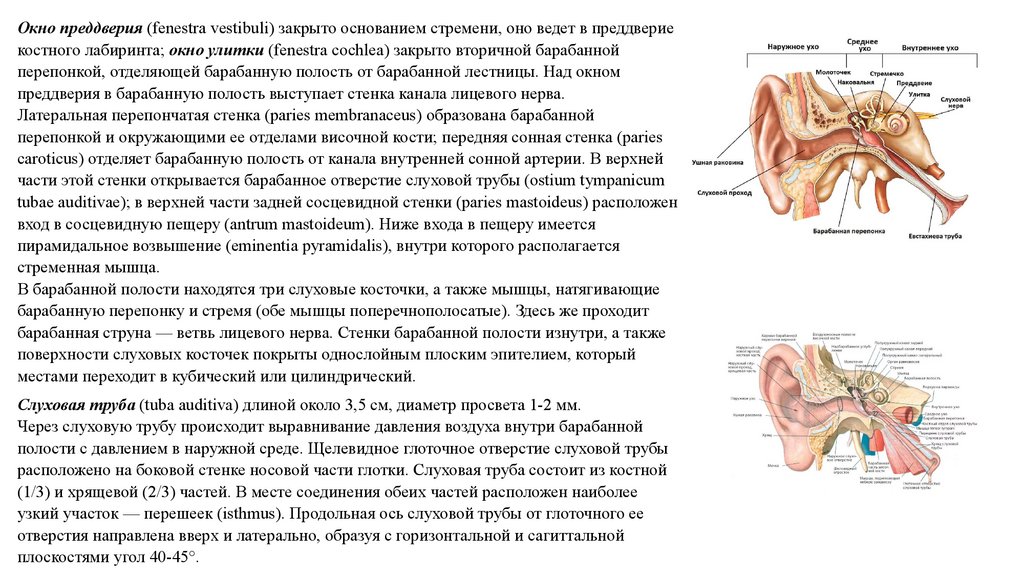

Окно преддверия (fenestra vestibuli) закрыто основанием стремени, оно ведет в преддвериекостного лабиринта; окно улитки (fenestra cochlea) закрыто вторичной барабанной

перепонкой, отделяющей барабанную полость от барабанной лестницы. Над окном

преддверия в барабанную полость выступает стенка канала лицевого нерва.

Латеральная перепончатая стенка (paries membranaceus) образована барабанной

перепонкой и окружающими ее отделами височной кости; передняя сонная стенка (paries

caroticus) отделяет барабанную полость от канала внутренней сонной артерии. В верхней

части этой стенки открывается барабанное отверстие слуховой трубы (ostium tympanicum

tubae auditivae); в верхней части задней сосцевидной стенки (paries mastoideus) расположен

вход в сосцевидную пещеру (antrum mastoideum). Ниже входа в пещеру имеется

пирамидальное возвышение (eminentia pyramidalis), внутри которого располагается

стременная мышца.

В барабанной полости находятся три слуховые косточки, а также мышцы, натягивающие

барабанную перепонку и стремя (обе мышцы поперечнополосатые). Здесь же проходит

барабанная струна — ветвь лицевого нерва. Стенки барабанной полости изнутри, а также

поверхности слуховых косточек покрыты однослойным плоским эпителием, который

местами переходит в кубический или цилиндрический.

Слуховая труба (tuba auditiva) длиной около 3,5 см, диаметр просвета 1-2 мм.

Через слуховую трубу происходит выравнивание давления воздуха внутри барабанной

полости с давлением в наружной среде. Щелевидное глоточное отверстие слуховой трубы

расположено на боковой стенке носовой части глотки. Слуховая труба состоит из костной

(1/3) и хрящевой (2/3) частей. В месте соединения обеих частей расположен наиболее

узкий участок — перешеек (isthmus). Продольная ось слуховой трубы от глоточного ее

отверстия направлена вверх и латерально, образуя с горизонтальной и сагиттальной

плоскостями угол 40-45°.

22.

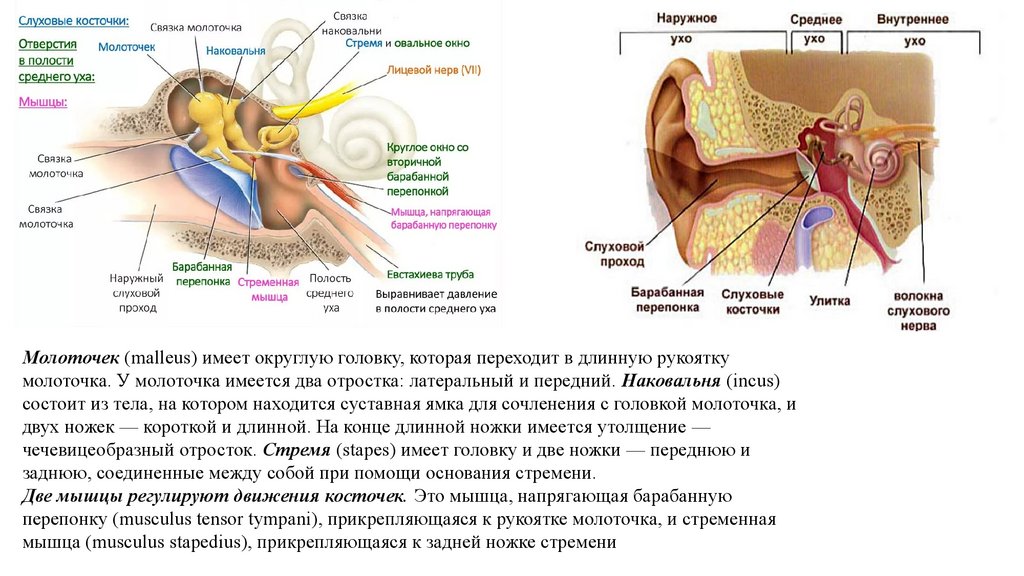

Молоточек (malleus) имеет округлую головку, которая переходит в длинную рукояткумолоточка. У молоточка имеется два отростка: латеральный и передний. Наковальня (incus)

состоит из тела, на котором находится суставная ямка для сочленения с головкой молоточка, и

двух ножек — короткой и длинной. На конце длинной ножки имеется утолщение —

чечевицеобразный отросток. Стремя (stapes) имеет головку и две ножки — переднюю и

заднюю, соединенные между собой при помощи основания стремени.

Две мышцы регулируют движения косточек. Это мышца, напрягающая барабанную

перепонку (musculus tensor tympani), прикрепляющаяся к рукоятке молоточка, и стременная

мышца (musculus stapedius), прикрепляющаяся к задней ножке стремени

23.

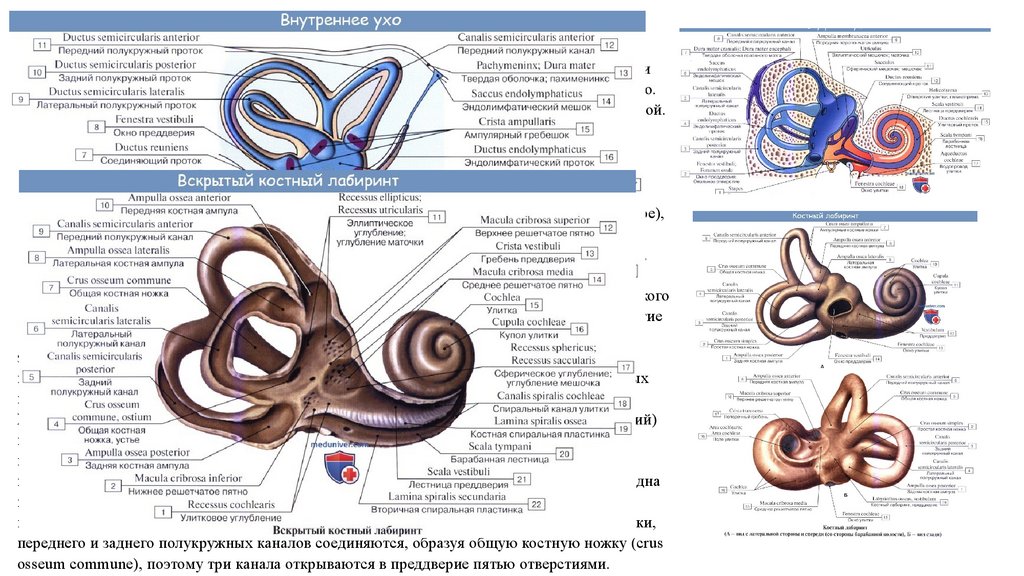

Внутреннее ухо (auris interna) расположено в толще пирамиды височной кости междубарабанной полостью и внутренним слуховым проходом. Внутреннее ухо состоит из

преддверия, трех полукружных каналов (протоков) и улитки. В костном лабиринте, изнутри

выстланном надкостницей, залегает перепончатый лабиринт, повторяющий формы костного.

Между костным и перепончатым лабиринтами имеется узкая щель, заполненная перилимфой.

Костное преддверие (представляет собой овальную полость, имеющую на своей задней

стенке, пять тонких отверстий, которые ведут в полукружные каналы. Более крупное

отверстие на передней стенке костного преддверия ведет в канал улитки. На латеральной

стенке костного преддверия имеется окно преддверия (овальное), закрытое со стороны

барабанной полости основанием стремени. У начала улитки находится окно улитки (круглое),

открывающееся на медиальной стенке барабанной полости среднего уха и закрытое

вторичной барабанной перепонкой. На медиальной стенке преддверия расположен гребень,

отделяющий друг от друга две ямки. Передняя ямка, округлая по форме, является

сферическим углублением (recessus sphericus). Задняя ямка получила название эллиптического

углубления (recessus ellipticus). В эллиптическом углублении находится внутреннее отверстие

тонкого канальца — водопровода преддверия (aqueductus vestibuli), в котором проходит

эндолимфатический проток (ductus endolymphdticus), заканчивающийся на задней

поверхности пирамиды височной кости. Три дугообразно изогнутых костных полукружных

канала (canales semicirculdres ossei) лежат в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Ширина просвета каждого такого канала около 2 мм. Передний (сагиттальный, или верхний)

полукружный канал (canalis semicirculdres anterior), латеральный (горизонтальный)

полукружный канал (canalis semicirculdres lateralis), задний (фронтальный) полукружный

канал (canalis semicirculdres posterior). Каждый полукружный канал имеет по две ножки, одна

из которых (ампулярная костная ножка — crus osseum ampullare) перед впадением в

преддверие расширяется, образуя костную ампулу (ampulla ossea). Соседние костные ножки,

переднего и заднего полукружных каналов соединяются, образуя общую костную ножку (crus

osseum commune), поэтому три канала открываются в преддверие пятью отверстиями.

24.

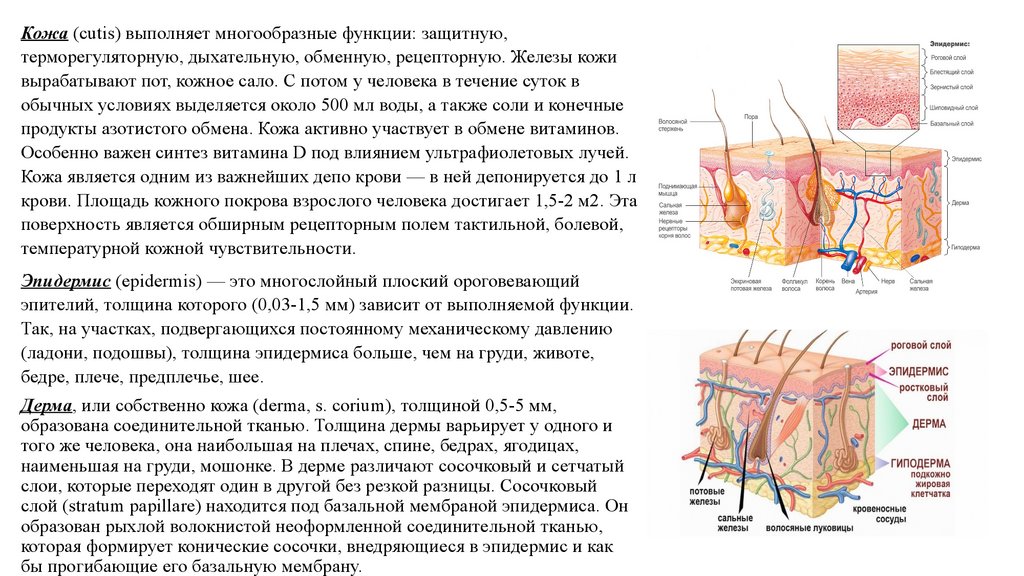

Кожа (cutis) выполняет многообразные функции: защитную,терморегуляторную, дыхательную, обменную, рецепторную. Железы кожи

вырабатывают пот, кожное сало. С потом у человека в течение суток в

обычных условиях выделяется около 500 мл воды, а также соли и конечные

продукты азотистого обмена. Кожа активно участвует в обмене витаминов.

Особенно важен синтез витамина D под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Кожа является одним из важнейших депо крови — в ней депонируется до 1 л

крови. Площадь кожного покрова взрослого человека достигает 1,5-2 м2. Эта

поверхность является обширным рецепторным полем тактильной, болевой,

температурной кожной чувствительности.

Эпидермис (epidermis) — это многослойный плоский ороговевающий

эпителий, толщина которого (0,03-1,5 мм) зависит от выполняемой функции.

Так, на участках, подвергающихся постоянному механическому давлению

(ладони, подошвы), толщина эпидермиса больше, чем на груди, животе,

бедре, плече, предплечье, шее.

Дерма, или собственно кожа (derma, s. corium), толщиной 0,5-5 мм,

образована соединительной тканью. Толщина дермы варьирует у одного и

того же человека, она наибольшая на плечах, спине, бедрах, ягодицах,

наименьшая на груди, мошонке. В дерме различают сосочковый и сетчатый

слои, которые переходят один в другой без резкой разницы. Сосочковый

слой (stratum papillare) находится под базальной мембраной эпидермиса. Он

образован рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью,

которая формирует конические сосочки, внедряющиеся в эпидермис и как

бы прогибающие его базальную мембрану.

25.

Строение эпидермиса:1) базальный, или герминативный слой (stratum basale seu germinativum) — клетки состоят из цилиндрического эпителия, в котором происходит

размножение клеток путем митоза с последующей трансформацией их в клетки вышележащих слоев. Особенностью является его герминативная функция. В

базальном слое содержится также пигмент меланин;

2) шиповидный слой (stratum spinosum) — состоит из нескольких рядов кубических клеток, которые соединяются между собой протоплазматическими

отростками. Клетки имеют бледное пузырькообразное ядро и большое количество тонофибрилл;

3) зернистый слой (stratum granulosum) —содержит 1-4 слоя клеток ромбической формы, имеющих в протоплазме значительное количество зерен,

окрашивающихся анилиновыми красками;

4) блестящий слой (stratum lucidum) — состоит из 2-4 рядов плоских безъядерных клеток;

5) роговой слой (stratum corneum) — состоит из компактной массы тонких безъядерных пластинок. В наружной части рогового слоя связь пластинок менее

выражена, вследствие чего происходит постоянное отторжение их (физиологическое шелушение).

Общей особенностью первых трех слоев эпидермиса является наличие оболочек, протоплазмы и ядер, что присуще живым клеткам. Их объединяют

под общим названием "мальпигиев слой" (stratum Malpighii).

Дерма состоит из двух слоев: сосочкового (stratum papillare) и сетчатого (stratum reticulare). В них имеются коллагеновые и эластические волокна, а

также и аморфное бесструктурное межуточное вещество.

Сосочковый слой дермы состоит из тонких пучков коллагеновых и эластических волокон. На границе с эпителием они образуют базальную

мембрану, которая играет важную роль в обменных процессах эпидермиса и дермы. Сетчатый слой дермы это часть дермы, граничащая с

подкожножировой клетчаткой и также состоящая из коллагеновых и эластических волокон, где они образуют густые сплетения.

Подкожная жировая клетчатка на отдельных участках кожного покрова достигает значительной толщины. Массивные пучки коллагеновых волокон с

участием эластических образуют крупно-петлистую сеть, в которой и находятся конгломераты жировых клеток или жировые дольки.

В коже имеется обширная сеть кровеносных и лимфатических сосудов. Кроме того, располагается большое количество нервных волокон и телец:

тельца Мейснера и клетки Меркеля, выполняющие осязательную функцию;

колбы Краузе, воспринимающие холодовые раздражения;

тельца Руффини, воспринимающие тепловые ощущения.

Для восприятия чувства глубокого давления служат тельца Фатер - Пачини и аппарат Гольджи.

Таким образом, кожа представляет собой мощное рецепторное поле, осуществляющее связь между внешней средой и организмом путем передачи в

центральную нервную систему различных ощущений.

26.

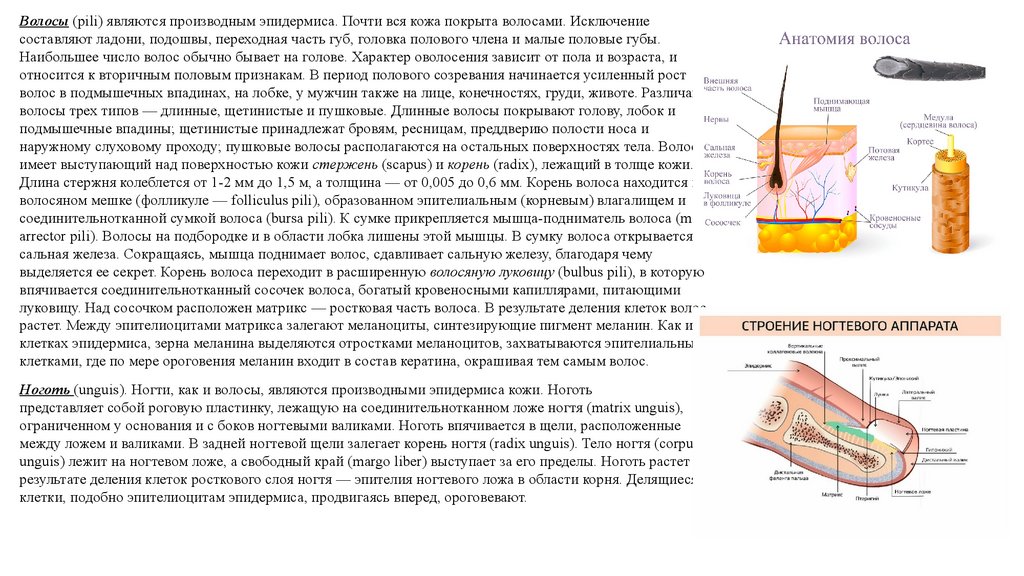

Волосы (pili) являются производным эпидермиса. Почти вся кожа покрыта волосами. Исключениесоставляют ладони, подошвы, переходная часть губ, головка полового члена и малые половые губы.

Наибольшее число волос обычно бывает на голове. Характер оволосения зависит от пола и возраста, и

относится к вторичным половым признакам. В период полового созревания начинается усиленный рост

волос в подмышечных впадинах, на лобке, у мужчин также на лице, конечностях, груди, животе. Различают

волосы трех типов — длинные, щетинистые и пушковые. Длинные волосы покрывают голову, лобок и

подмышечные впадины; щетинистые принадлежат бровям, ресницам, преддверию полости носа и

наружному слуховому проходу; пушковые волосы располагаются на остальных поверхностях тела. Волос

имеет выступающий над поверхностью кожи стержень (scapus) и корень (radix), лежащий в толще кожи.

Длина стержня колеблется от 1-2 мм до 1,5 м, а толщина — от 0,005 до 0,6 мм. Корень волоса находится в

волосяном мешке (фолликуле — folliculus pili), образованном эпителиальным (корневым) влагалищем и

соединительнотканной сумкой волоса (bursa pili). К сумке прикрепляется мышца-подниматель волоса (m.

arrector pili). Волосы на подбородке и в области лобка лишены этой мышцы. В сумку волоса открывается

сальная железа. Сокращаясь, мышца поднимает волос, сдавливает сальную железу, благодаря чему

выделяется ее секрет. Корень волоса переходит в расширенную волосяную луковицу (bulbus pili), в которую

впячивается соединительнотканный сосочек волоса, богатый кровеносными капиллярами, питающими

луковицу. Над сосочком расположен матрикс — ростковая часть волоса. В результате деления клеток волос

растет. Между эпителиоцитами матрикса залегают меланоциты, синтезирующие пигмент меланин. Как и в

клетках эпидермиса, зерна меланина выделяются отростками меланоцитов, захватываются эпителиальными

клетками, где по мере ороговения меланин входит в состав кератина, окрашивая тем самым волос.

Ноготь (unguis). Ногти, как и волосы, являются производными эпидермиса кожи. Ноготь

представляет собой роговую пластинку, лежащую на соединительнотканном ложе ногтя (matrix unguis),

ограниченном у основания и с боков ногтевыми валиками. Ноготь впячивается в щели, расположенные

между ложем и валиками. В задней ногтевой щели залегает корень ногтя (radix unguis). Тело ногтя (corpus

unguis) лежит на ногтевом ложе, а свободный край (margo liber) выступает за его пределы. Ноготь растет в

результате деления клеток росткового слоя ногтя — эпителия ногтевого ложа в области корня. Делящиеся

клетки, подобно эпителиоцитам эпидермиса, продвигаясь вперед, ороговевают.

27.

К производным кожи человека относятся: потовые, сальные железы.Сальные железы (glandulae sebaceae) могут быть обнаружены на любом участке кожного покрова,

кроме ладоней и подошв. Выводной проток сальных желез открывается или непосредственно на

поверхности кожи или в волосяной фолликул.

Потовые железы (glandulae sudoriparae) весьма многочисленны (более 3 млн.) и располагаются везде,

за исключением головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти. Они делятся по типу секреции

на эккриновые потовые железы, секреция которых не связана с разрушением сецернирующих клеток, и

апокриновые, деятельность которых связана с частичным разрушением клеток .

Биология

Биология