Похожие презентации:

Риногенные орбитальные осложнения

1. ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Кафедра оториноларингологииРиногенные орбитальные осложнения

.

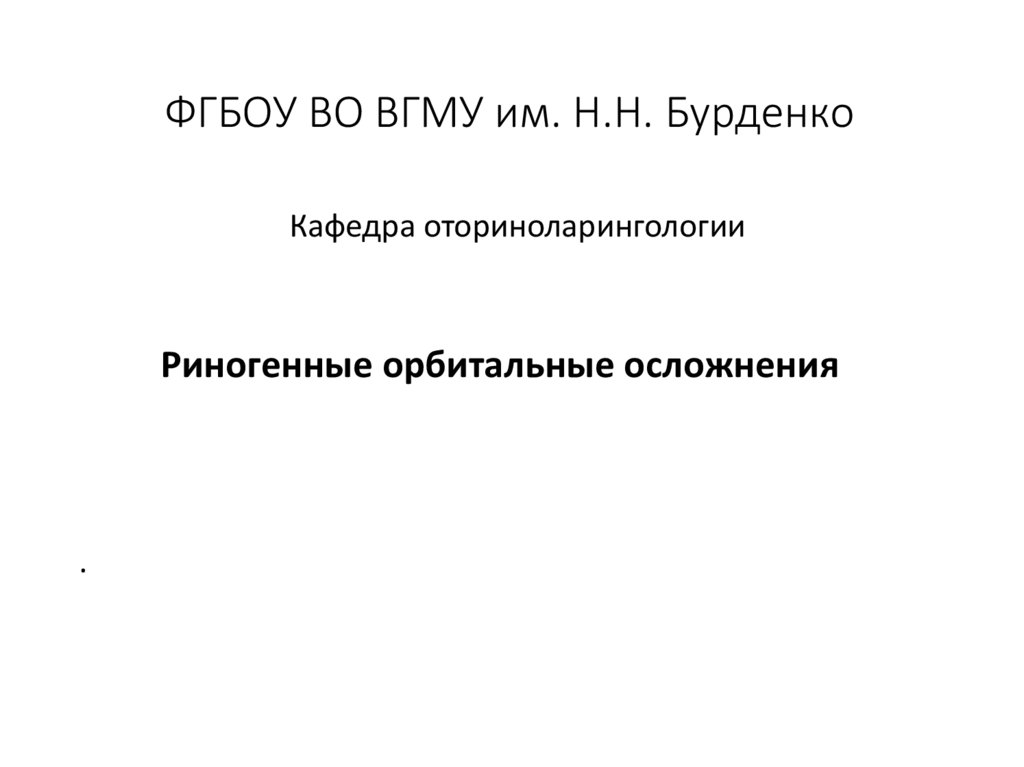

2. Риногенные орбитальные осложнения

Развиваются при распространении инфекциииз околоносовых пазух в глазницу следующими путями:

контактный путь: через дефекты костных стенок,

образовавшиеся в результате остеомиелита либо

врожденные костные дефекты в церебральных и

орбитальных стенках, граничащих с пазухами, а

также в каналах зрительных нервов (так

называемые дегисценции); незакрытые швы

гематогенный путь (по венам и периваскулярным

пространствам);

лимфогенный путь (в том числе и по

периневральным щелям).

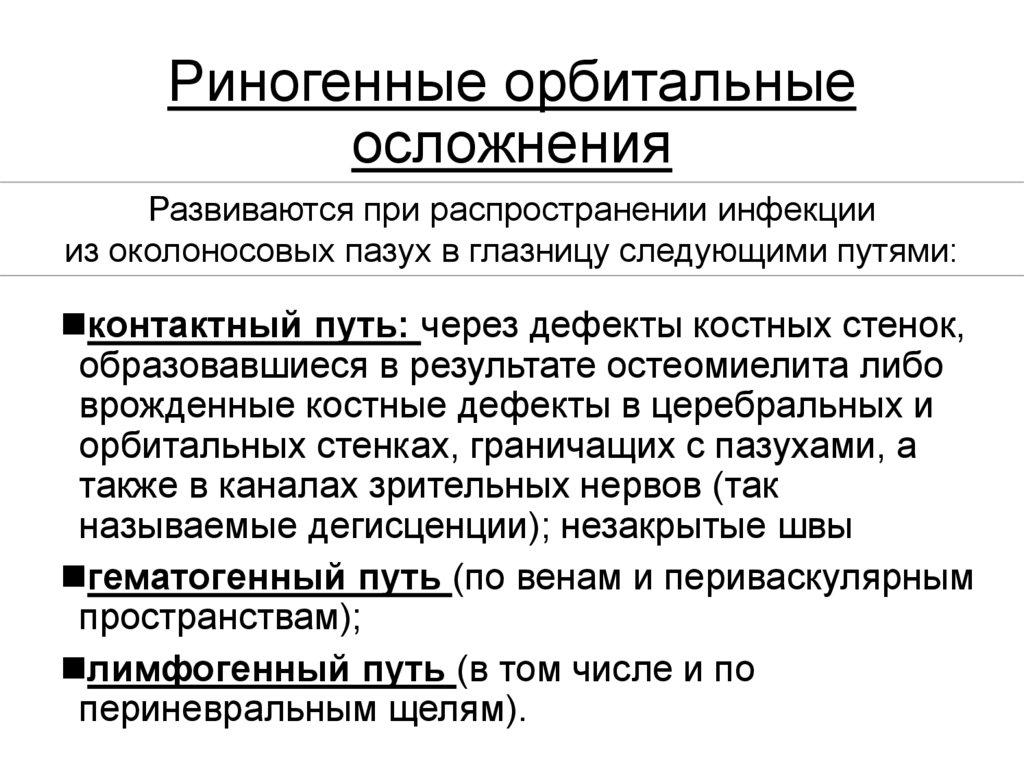

3. Классификация орбитальных осложнений

реактивный отек клетчатки глазницы и век;диффузное негнойное воспаление клетчатки глазницы и век;

периостит (остеопериостит);

субпериостальный абсцесс;

абсцесс век;

свищи век и глазничной стенки;

ретробульбарный абсцесс;

флегмона глазницы;

тромбоз вен глазничной клетчатки

4. Реактивный отёк и диффузное негнойное воспаление клетчатки глазницы и век

• часто развиваются в детском возрасте при острыхэтмоидитах, возникающих на фоне респираторной

инфекции.

• КЛИНИЧЕСКИ:

• припухлость и покраснение кожи в области век,

• сужение глазной щели

• гиперемия и отек конъюнктивы, век и глазного яблок

• хемоз и экзофтальм со смещением глазного яблока

ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ: улучшить отток

патологического содержимого из

околоносовых пазух, что быстро купирует

симптомы этого орбитального

осложнения

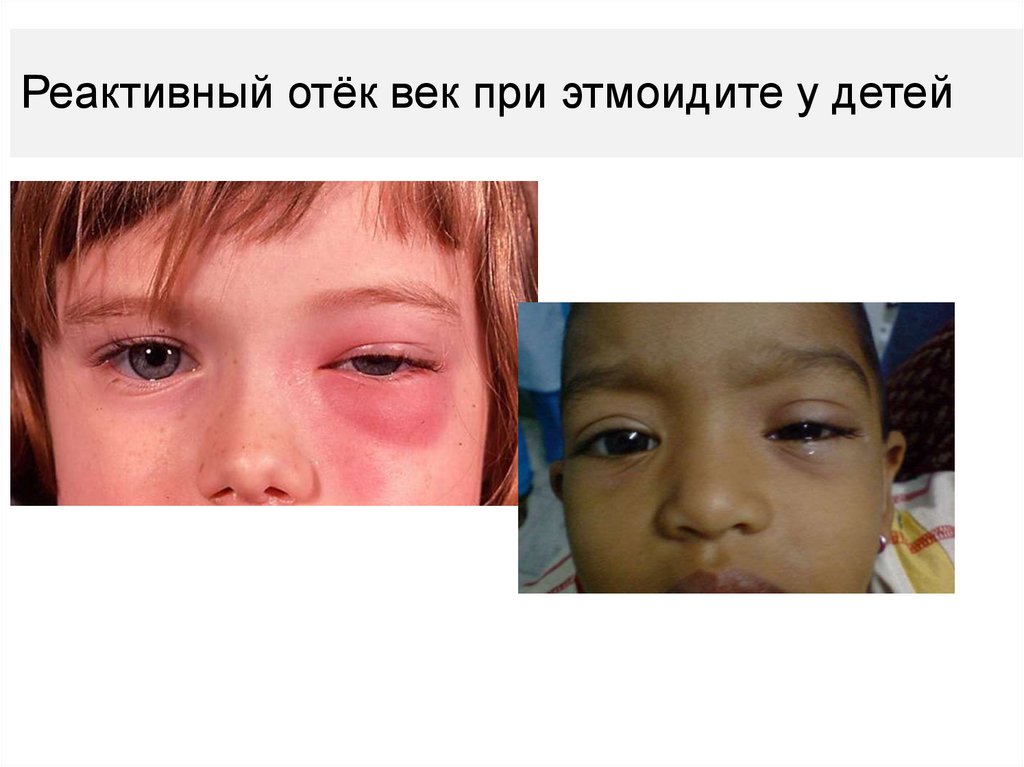

5. Реактивный отёк век при этмоидите у детей

6. Периостит орбиты(остеопериостит)

Различают простую (негнойную) и гнойную формы, которыеразвиваются, соответственно, при катаральном или гнойном

воспалении пазух

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

•отёка век и инъекция сосудов конъюнктивы

•общая реакция: высокая температура тела, общая слабость, головная боль

•МЕСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ: на одной из стенок орбиты образуется

болезненный инфильтрат, локализация зависит от локализации

воспалительного процесса в околоносовых пазухах.

Дальнейшее отслоение периоста от кости ведёт к образованию

субпериостального (периорбитального) абсцесса

Анатомические особенности строения тканей орбиты определяют

направление распространения гноя, которое, как правило, происходит не

внутрь глазницы, а кнаружи, формируя гнойный свищевой ход.

7. Субпериостальный (периорбитальный) абцесс

возникает при гнойных процессах в задних решетчатыхклетках и клиновидной пазухе, а также при прорыве гноя

из верхнечелюстной пазухи в орбиту через задние отделы

ее внутренней стенки,

ОСЛОЖНЯЕТСЯ РЕТРОБУЛЬБАРНЫМ АБСЦЕССОМ И

ФЛЕГМОНОЙ ГЛАЗНИЦЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

образование свищевого хода:

при фронтите и при воспалении решетчатого

лабиринта - в середине верхнего орбитального края

либо в области верхневнутреннего угла глазницы;

при заболевании верхнечелюстной пазухи – в нижнем

орбитальном крае;

экзофтальм

парез отводящего и глазодвигательного нервов

8. АБСЦЕСС ВЕКА

• При распространении гнойного воспалительного процессакпереди от тарзо-орбитальной фасции может образовываться

абсцесс (или флегмона) века. Чаще происходит поражение

верхнего века, обусловленное фронтитом, значительно реже —

нижнего, вызванное максиллитом. Местные признаки абсцесса

века характеризуются яркой клинической симптоматикой.

Глазное яблоко необозримо, так как закрыто резко отечным,

ярко гиперемированным, неподвижным веком. При его

пальпации выявляется флюктуация. Если удается поднять веко,

видна отечная и гиперемированная конъюнктива. Экзофтальм

отсутствует, движения глазного яблока в полном объеме.

Изменения на глазном дне отсутствуют. Абсцесс века

сопровождается выраженной общей реакцией организма,

повышением температуры до 38—39°, явлением интоксикации.

9. СВИЩ ВЕКА И ОРБИТАЛЬНОЙ СТЕНКИ

• Свищи века в большинстве случаев имеет риногенноевоспалительное происхождение и крайне редко является

результатом травмы или специфического заболевания.

Образование свища – это заключительный этап распространения

в веко патологического содержимого из околоносовой пазухи,

наиболее часто является проявлением хронического гнойного

синусита. Различают первичные орбитальные фистулы,

развивающиеся при деструкции кости и прорыве гноя при

эмпиеме пазухи, и вторичные – формируются после

самопроизвольного вскрытия субпериостального абсцесса без

разрушения кости. Свищи верхнего века и области корня носа

сообщаются с лобной или решетчатой пазухами. Свищи нижнего

века, обусловленные верхнечелюстным синуситом – редки. У

большинства больных общее состояние и температурная реакция

указывают на умеренно выраженную общую интоксикацию.

10. РЕТРОБУЛЬБАРНЫИ АБСЦЕСС

• Ретробульбарный абсцесс является ограниченным гнойнымочагом в глазничной клетчатке. Основные механизмы

образования : 1) прорыв субпериостального абсцесса кзади от

тарзо-орбитальной фасции и распространение гноя в мягкие

ткани ретробульбарного пространства; 2) распространение

инфекции сосудистым путем; 3) перелом стенки глазницы при

наличии гнойного синусита. Ретробульбарным абсцессам

наиболее часто предшествует субпериостальный, с

соответствующей клиникой. Для местной симптоматики

ретробульбарного абсцесса характерна выраженная гиперемия и

отек век, вследствие чего глазное яблоко необозримо. Если

удается поднять веки, визуализируется отечная и

гиперемированная конъюнктива. Имеет место выраженный

экзофтальм, возможно эксцентричное смещение и ограничение

подвижности глазного яблока. При движении последнего и

давлении на него выявляется интенсивная боль.

11. РЕТРОБУЛЬБАРНЫИ АБСЦЕСС

• Ретробульбарные абсцессы протекают с резко выраженнойобщей реакцией организма, высокой температурой тела (38—

39°), ознобом, явлением интоксикации, значительными

изменениями воспалительного характера в крови. Клиника

ретробульбарного абсцесса бывает очень сходна с флегмоной

орбиты, вследствие чего до хирургического вмешательства

трудно дифференцировать эти две формы орбитальных

осложнений.

12. ФЛЕГМОНА ОРБИТЫ

Флегмона орбиты – наиболее тяжелое и опасное из всехриносинусогенных глазничных осложнений

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Температура тела 39–40 °C,

Сильная головная боль, возможно появление тошноты и рвоты

МЕСТНЫЕ СИМПТОМЫ:

•Нарастающая боль в глазнице

•Отёк и гиперемия век, выраженный хемоз

•Экзофтальм с ограничением подвижности глазного яблока

•Снижение зрения вследствие нарушения кровоснабжения

сетчатки

13. ФЛЕГМОНА ГЛАЗНИЦЫ

14. ТРОМБОЗ ВЕН КЛЕТЧАТКИ ОРБИТЫ, КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА

• Несколько обособленное место занимает достаточно редкаяформа риногенных орбитальных осложнений — тромбоз вен

глазничной клетчатки (без гнойного расплавления), который

может сочетаться с тромбозом (тромбофлебитом) кавернозного

синуса. Во всех случаях выявляется отечность век, вначале

одного, а в дальнейшем, возможно, обоих глаз. В толще отечных

тканей иногда можно пропальпировать более плотные тяжи –

затромбированные вены. Вскоре присоединяются выраженные

признаки воспаления: гиперемия, инфильтрация, уплотнение

век, хемоз. Экзофтальм — постоянный признак, однако он часто

маскируется отеком век. Боли при тромбофлебите вен глазницы,

как спонтанные, так и при давлении на глаз, не столь

интенсивны, как при флегмоне. Подвижность глазного яблока

резко ограничена или отсутствует. Достаточно часто происходит

снижение остроты зрения.

15. ТРОМБОЗ ВЕН КЛЕТЧАТКИ ОРБИТЫ, КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА

• Если флебит глазничных вен осложняется поражениемкавернозного синуса, то процесс тромбообразования

распространяется и на ткани орбиты противоположенного глаза с

соответствующими, описанными выше, местными

проявлениями. Для данного орбитального осложнения

характерно тяжелое общее состояние больного (септическое):

высокая температура тела (чаще гектического типа), ознобы,

головная боль, слабость. Особенно интенсивно выражены

признаки тяжелого септического состояния при вовлечении в

процесс кавернозного синуса

16. ДИАГНОСТИКА

Основывается на осмотре больного, включая исследованиеоколоносовых пазух (рентгенография, пункция пазух),

определение остроты и полей зрения, данных исследований

крови и мочи, результатах общего обследования. Важным

дифференциально-диагностическим признаком риногенных

нарушений зрения служит проба с тампоном, смоченным 5 %

раствором кокаина и введенным в средний носовой ход под

раковину на 2 ч на стороне поражения. Наступающее при этом

улучшение зрения свидетельствует о вовлечении в процесс

пазух.

17. ЛЕЧЕНИЕ РИНОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

(ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ +ОФТАЛЬМОЛОГ)

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: антибактериальная и

противоотёчная терапия, улучшение дренирования пазух - при

негнойных формах орбитальных осложнений - реактивный отек,

диффузное негнойное воспаление клетчатки глазницы)

СРОЧНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: широкое вскрытие

пораженных околоносовых пазух и одновременное элиминирование

гнойного очага в глазнице - при гнойном процессе в глазнице и наличии

симптомов поражения зрения, независимо от характера патологического

процесса в околоносовых пазухах

ЛЕЧЕНИЕ ПИОЦЕЛЕ, МУКОЦЕЛЕ И ПНЕВМАТОСИНУСА –

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВСКРЫТИЕ ПОРАЖЕННОЙ ПАЗУХИ. При

поражении лобной пазухи и решетчатого лабиринта возможны как

экстраназальный параорбитальный, так и эндоназальный доступы,

клиновидной пазухи - вскрытие ее эндоназальным транссептальным

доступом.

18. Пациентка С., 4 месяца, в день поступления.

19.

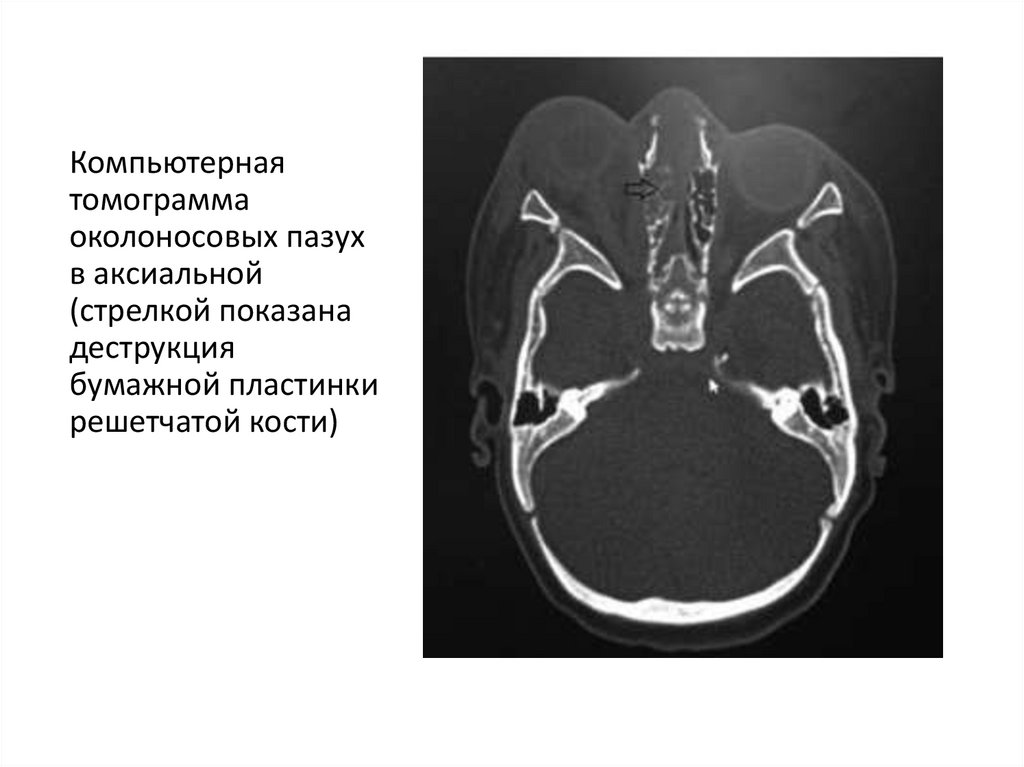

Компьютернаятомограмма

околоносовых пазух

в аксиальной

(стрелкой показана

деструкция

бумажной пластинки

решетчатой кости)

20.

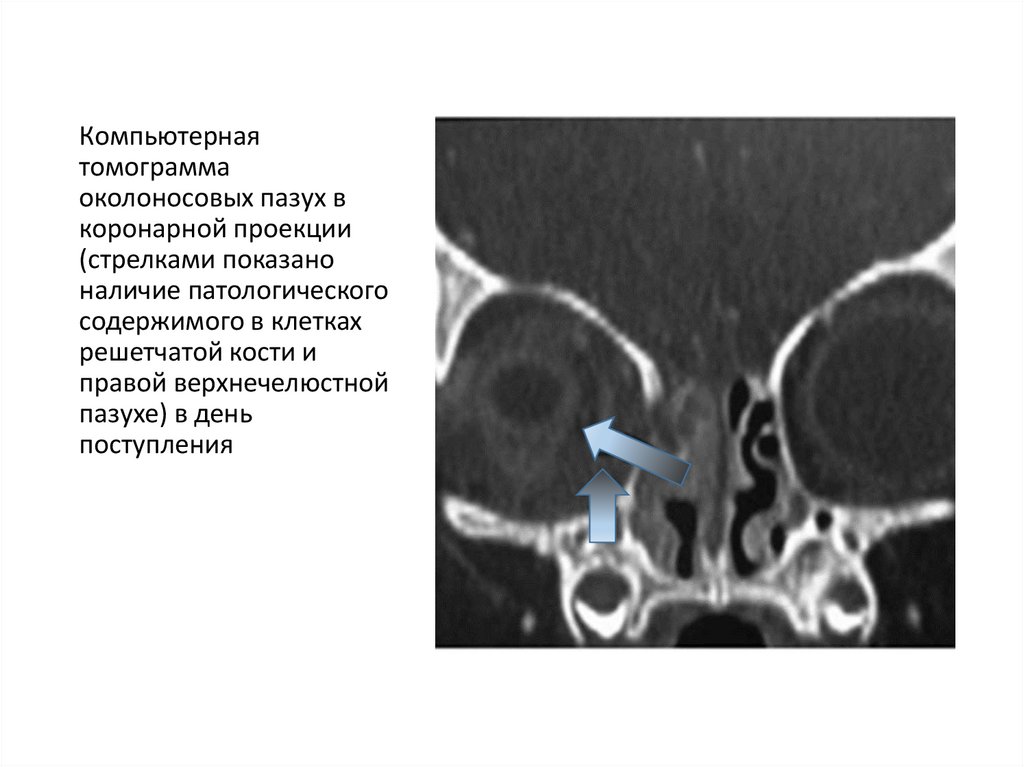

Компьютернаятомограмма

околоносовых пазух в

коронарной проекции

(стрелками показано

наличие патологического

содержимого в клетках

решетчатой кости и

правой верхнечелюстной

пазухе) в день

поступления

Медицина

Медицина