Похожие презентации:

Институциональная политология

1.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯГруппа ИПМ – 201

Группа № 4

Кузнецова Дарья Викторовна,

Меджидов Эльгюн Эльчин оглы,

Скорынин Семен Сергеевич

2.

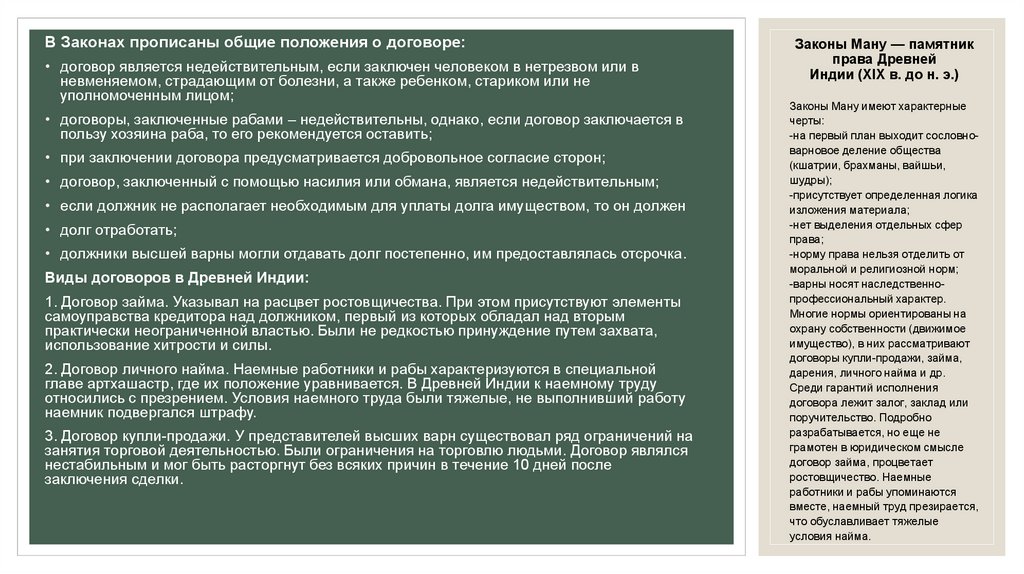

В Законах прописаны общие положения о договоре:• договор является недействительным, если заключен человеком в нетрезвом или в

невменяемом, страдающим от болезни, а также ребенком, стариком или не

уполномоченным лицом;

• договоры, заключенные рабами – недействительны, однако, если договор заключается в

пользу хозяина раба, то его рекомендуется оставить;

• при заключении договора предусматривается добровольное согласие сторон;

• договор, заключенный с помощью насилия или обмана, является недействительным;

• если должник не располагает необходимым для уплаты долга имуществом, то он должен

• долг отработать;

• должники высшей варны могли отдавать долг постепенно, им предоставлялась отсрочка.

Виды договоров в Древней Индии:

1. Договор займа. Указывал на расцвет ростовщичества. При этом присутствуют элементы

самоуправства кредитора над должником, первый из которых обладал над вторым

практически неограниченной властью. Были не редкостью принуждение путем захвата,

использование хитрости и силы.

2. Договор личного найма. Наемные работники и рабы характеризуются в специальной

главе артхашастр, где их положение уравнивается. В Древней Индии к наемному труду

относились с презрением. Условия наемного труда были тяжелые, не выполнивший работу

наемник подвергался штрафу.

3. Договор купли-продажи. У представителей высших варн существовал ряд ограничений на

занятия торговой деятельностью. Были ограничения на торговлю людьми. Договор являлся

нестабильным и мог быть расторгнут без всяких причин в течение 10 дней после

заключения сделки.

Законы Ману — памятник

права Древней

Индии (XIX в. до н. э.)

Законы Ману имеют характерные

черты:

-на первый план выходит сословноварновое деление общества

(кшатрии, брахманы, вайшьи,

шудры);

-присутствует определенная логика

изложения материала;

-нет выделения отдельных сфер

права;

-норму права нельзя отделить от

моральной и религиозной норм;

-варны носят наследственнопрофессиональный характер.

Многие нормы ориентированы на

охрану собственности (движимое

имущество), в них рассматривают

договоры купли-продажи, займа,

дарения, личного найма и др.

Среди гарантий исполнения

договора лежит залог, заклад или

поручительство. Подробно

разрабатывается, но еще не

грамотен в юридическом смысле

договор займа, процветает

ростовщичество. Наемные

работники и рабы упоминаются

вместе, наемный труд презирается,

что обуславливает тяжелые

условия найма.

3.

1.Нормативный институционализм

Нормативный анализ, по мнению неоинституционалистов, должен вестись в

сравнительно-институциональной перспективе: действующие институты нужно

сравнивать не с воображаемыми конструкциями, а с альтернативами,

осуществимыми на практике.

2.

Подходы, основанные на рациональном выборе

"Подходы, основанные на рациональном выборе" - анализ выборов, сделанных

рациональными акторами в условиях взаимозависимости. Теория

рационального выбора признает важность экзогенных структурных ограничений

и конституционный выбор как способ разрешения противоречия между

рациональностью и эффективностью.

3.

Исторический институционализм

Возможно выйти без внешнего воздействия. Эволюционный институционализм

подчеркивает неопределенность и ограничения предсказания политических

изменений, а также роль случайных событий и исторических траекторий в

формировании политических институтов и процессов.

Единство институциональной теории придают общие черты: институты имеют

значение и лучший способ вхождения в политическую проблему — через

структуру института; институты обеспечивают регулярность поведения и

ограничения индивидуального выбора; институты созданы людьми, но

действуют в институциональной среде. Различия продолжают сходство:

институты ограничивают, но каждый по-своему, варианты институционализма не

только разнятся, но и непостоянны и изменчивы.

Версии современного

институционализма

Неоинституционализм предстает как

семейство подходов, объединенных

несколькими ключевыми идеями:

теория общественного выбора (Дж.

Бьюкенен, Г. Таллок, М. Олсон);

теория агентских отношений (agency

theory), используемая, в частности,

при анализе института государства;

теория регулятивных структур

(governance structure), т.е.

механизмов для оценки поведения

участников институционального

соглашения, разрешения

возникающих споров, адаптации к

неожиданным изменениям,

применения санкций к нарушителям,

теория институциональной

эволюции. Различные ответвления

неоинституционализма выступают не

столько как взаимоисключающие,

сколько как взаимодополняющие

теоретические подходы. Наиболее

значимые варианты новой

институциональной теории — это

нормативный институционализм;

подходы, основанные на

рациональном выборе; исторический

институционализм; а также

социальный, структурный,

медиаторный, международный и

эмпирический институционализм.

4.

Институциональные трансформацииИнституциональные трансформации могут происходить как естественным путем, так и под

воздействием внешних факторов, таких как государство. Важно учитывать как

формальные, так и неформальные институты, их взаимодействие и конфликты, чтобы

понять процесс трансформации и принять эффективные решения.

Это подчеркивает важность анализа не только формальных правил и законов, но и

неформальных институтов, таких как обычаи, традиции, и культурные особенности. Только

учитывая все эти аспекты, можно понять, как происходят институциональные

трансформации и какие могут быть их последствия. Важно также помнить, что попытка

имитации формальных правил без учета неформальных институтов может привести к

появлению новых, существенно отличающихся от оригинала институтов, которые могут

оказаться неэффективными.

5.

Социетальный институционализм: исследование сетевыхструктур

Важность неформальных институтов в регулировании политических сетей подчеркивается как в

контексте доверия и взаимодействия между участниками, так и в достижении поставленных

целей. Различные типы политических сетей, такие как "политические сообщества" и

"политические сети по отдельному вопросу", имеют разные структуры и способы

взаимодействия, что влияет на их эффективность при достижении целей. Поэтому анализ не

только формальных правил, но и неформальных институтов является ключевым для понимания

политических процессов и результатов.

Различным стратегиям взаимодействия: открытому лоббированию, скрытому давлению,

взаимовыгодному сотрудничеству и т.д. Каждая из этих стратегий ведет к определенным

результатам, которые могут быть предсказаны с помощью теории рационального выбора.

Таким образом, интеграция концепции политических сетей с неоинституциональным подходом

позволяет более глубоко понять процессы взаимодействия в политике и предсказать их

результаты на основе рациональных стратегий участников сети.

Различные типы политических сетей имеют разные характеристики и способы взаимодействия,

что влияет на их эффективность и результаты. Анализ не только формальных правил, но и

неформальных институтов является ключевым для понимания политических процессов и их

результатов. Концепция политических сетей представляется многообещающей, поскольку она

позволяет анализировать различные типы сетей, которые широко распространены в

современном обществе.

6.

Специфика политических институтовГосударство представляет собой не институт, а институциональный комплекс, в котором можно выделить три основных

компонента

Первая — институты «когнитивного уровня», благодаря которым конституируется (и существует как таковое) политическое

сообщество — политические идентичности

Вторая — институты, регулирующие процесс принятия решений относительно общего блага (policy process). Эта группа

институтов включает в себя взаимно разделяемые членами политического сообщества («эмпирически значимые для них»)

ожидания относительно того, кто? какие решения? по каким вопросам? может принимать: понимание «общего блага»;

вопросы «общего блага», которые политическое сообщество готово передать на усмотрение специальных органов власти

(объем и характер этих вопросов); каким образом эти специальные органы будут принимать решение (процедуры); в каких

случаях они должны «советоваться» с политическим сообществом; институты разделения власти между государственными

органами (какой круг публичных проблем находится в ведении каждого из них, и как эти органы взаимодействуют между

собой).

Третья — институты, регулирующие процесс борьбы за власть (political process). Эта группа институтов может быть отделена

от предыдущей.

На самом деле это — «две стороны одной медали», так как принятие решений происходит в процессе борьбы за власть, а

борьба за власть имеет целью влиять на процесс принятия решений относительно общего блага: порядок формирования

органов власти (институты выборов, назначений, наследования, кооптации и т.п.); институты, регулирующие способы

взаимодействия между участниками борьбы за власть (политические партии, общественные движения и т.д.); институты,

определяющие рамки «допустимого» в методах борьбы за власть (своеобразные «моральные кодексы» политиков).

Институты регулируют взаимодействие между непосредственными участниками борьбы за власть, они имеют политический

характер и прямое отношение ко всему политическому сообществу. Политическое сообщество как целое не обязательно

непосредственно участвует в этой борьбе, оно «имеет право» и отстраниться от этого (в той или иной степени), но именно оно,

в конечном итоге, признает или не признает легитимность правил борьбы за власть, которые используются «активными

участниками». Лишь в том случае, если используемый победителем способ признается значимым, его власть легитимируется.

7.

Государственный патернализм как мера власти и политикиСамым главным аспектом в отношениях между российской властью и свободой гражданина является

соблюдение и защита конституционных прав и свобод граждан. В России, как и в любом демократическом

государстве, граждане должны иметь возможность свободно выражать свои мнения, участвовать в

политической жизни страны, объединяться в общественные объединения и представлять свои интересы.

Однако, наблюдается ограничение свободы граждан в России. Это проявляется в ограничении свободы

слова и прессы, использовании административных ресурсов в политических целях, ограничении прав

человека и т.д. Вмешательство в права и свободы граждан может контролироваться государством в целях

безопасности или поддержания стабильности, но это должно происходить в рамках закона и с учетом

международных стандартов прав человека.

Анатолий Дмитриевич Хлопин, российский политический активист и защитник прав человека, является одним

из критиков ограничений свободы граждан в России. Он выступает против политического преследования,

цензуры и нарушения гражданских свобод. Хлопин активно занимается мониторингом ситуации с правами

человека, особенно в сфере политической деятельности.

Важно, чтобы российская власть признала важность и неотъемлемость свободы граждан, и работала на

создании условий для активного участия граждан в политической и общественной жизни страны. Это

включает в себя улучшение законодательства, защиту прав человека, обеспечение независимости

судебной системы и свободы СМИ. Подобные изменения позволят гражданам свободно выражать свои

мнения, участвовать в принятии решений и влиять на ход политики государства.

В конечном счете, важно достичь баланса между властью и свободой гражданина в России. Граждане

должны быть защищены от произвольных ограничений и преследований со стороны государства, а власть

должна действовать в рамках закона и учитывать интересы и мнения своих граждан.

8.

Российская власть и свобода гражданинаГосударственный патернализм - это концепция, в рамках которой государство предпринимает активные действия и

принимает решения, чтобы заботиться о благополучии и интересах граждан. Оно принимает на себя роль

защитника и проводит политику, основываясь на предполагаемом благосостоянии или потребностях населения.

Одним из основных аспектов государственного патернализма является ограничение индивидуальной свободы и

автономии граждан во имя достижения общего блага и защиты общества. Государственные органы принимают на

себя роль "родителя", который принимает решения от имени своих "детей" и обеспечивает их благополучие.

Однако, государственный патернализм не является безупречной концепцией. Критики указывают на то, что он может

привести к недемократическим практикам и нарушению прав и свобод граждан. В таких случаях, государство

может принимать решения, которые не соответствуют личным предпочтениям и интересам отдельных граждан,

отрицая их индивидуальную свободу выбора.

Подробности о государственном патернализме можно найти в работах Г. Л. Кертмана. Он посвятил свои

исследования этой концепции и исследовал, как она применяется в практике государственной власти и политики.

Кертман обращает внимание на ряд факторов, таких как роль государства в регулировании экономики,

социальное обеспечение, обеспечение услуг общественного достояния и другие аспекты, которые характеризуют

подход государственного патернализма.

Он также акцентирует внимание на важности баланса между государственным вмешательством и индивидуальной

свободой, чтобы избежать превращения государства в авторитарную или тоталитарную структуру. Кертман

призывает к обращению внимания на принципы правового государства, сделанные в интересах граждан, а также к

оценке эффективности и этических аспектов государственного патернализма в общем контексте.

9.

Профсоюзы и социальный капиталСоциальный капитал представляет собой совокупность ресурсов, созданных

взаимодействием людей в социальных сетях и сообществах. Автор аргументирует, что

профсоюзы сами по себе являются формами социального капитала, так как обеспечивают

общение, взаимодействие и кооперацию между работниками. Они способствуют созданию

благоприятной социальной среды, где происходит обмен информацией, знаниями и

опытом.

Патрушев также подчеркивает, что профсоюзы играют важную роль в укреплении

социального капитала на макроуровне. Они объединяют работников различных профессий

и отраслей, способствуя созданию общности интересов и солидарности. Кроме того,

профсоюзы выступают в качестве промежуточного звена между гражданским обществом и

государством, эффективно представляя интересы работников на политической арене.

10.

Гражданское общество в России: возможно ли? (З.А. Грунт)Грунт фокусируется на ключевых принципах и ценностях, которые должны лежать в основе

развития гражданского общества. Он подчеркивает необходимость активного гражданского

участия, защиты прав человека, развития гражданского образования и взаимодействия с

государством. Автор обращает внимание на то, что без участия граждан в общественных

делах невозможно достичь истинной демократии и стабильности. З.А. Грунт предлагает

укрепление прав граждан, повышение их осведомленности, поддержку гражданских

организаций и объединений, а также улучшение взаимодействия между гражданским

обществом и государством.

11.

Криминальные организации и группировкиЭти структуры играют важную роль в криминальной среде и вовлечены в широкий спектр

преступных деяний, таких как контрабанда, незаконная торговля наркотиками, рэкет,

оружейная торговля и другие. Они обладают определенной иерархией, где находятся

лидеры, члены и подчиненные.

Преступное подполье. Этот уровень представляет собой сферу нелегальных бизнесов и

предприятий, которые используются для отмывания денег и обеспечения легального

фасада для преступной деятельности. В таком преступном подполье могут быть замешаны

банки, финансовые институты, предприятия и другие организации.

12.

Список литературы1 Институциональная политология: Современный институционализм и политическая

трансформация России. Под редакцией С.В. Патрушева. — М.: ИСП РАН, 2006. — 600 с.

2 Законы Ману — памятник права Древней Индии//

https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/zakony_manu_pamyatnik_prava_drevney_indii//

3 А.В. Воронцов К вопросу о структуре криминальной среды России // Труды Академии

управления МВД России. 2011. №2 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ostrukture-kriminalnoy-sredy-rossii (дата обращения: 07.11.2023).

Право

Право