Похожие презентации:

Лучевые поражения в результате внешнего облучения. Практическое занятие 11

1.

Практическое занятие № 11ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ.

2.

ЛИТЕРАТУРАИнструкция по диагностике, медицинской сортировке и

лечению острых радиационных поражений. М.,

Воениздат, 1978.

Инструкция по этапному лечению пораженных с боевой

терапевтической патологией. М., Воениздат, 1983.

Актуальные проблемы военной радиологии под ред.

Нечаева Э.А.. М., Воениздат, ЦВМУ МО, 1991.

Бадюгин И.С. Военная токсикология, радиология и

защита от ОМП. М., Воениздат, 1992.

Бурназян А.А. Руководство по медицинским вопросам

противорадиационной защиты. М., 1975.

Гембицкий Е.В., Владимиров В.Г. Военная радиология.

Л., изд. ВмедА, 1985.

Куценко С.А. Военная токсикология, радиобиология и

медицинская защита. СПб., 2004.

Саватеев Н.В. Военная токсикология, радиология и

медицинская защита. Л., 1987.

2

3.

Учебные вопросы• Введение.

• Механизмы возникновения и развития

лучевых поражений.

• Клинические проявления острой лучевой

болезни от внешнего облучения.

• Профилактика и общие принципы

оказания медицинской помощи в очаге и

на войсковых этапах медицинской

эвакуации.

• Заключение.

3

4.

Радиационная безопасность населения– состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей, от

вредного для их здоровья, воздействия ионизирующего излучения

(Федеральный закон "О радиационной безопасности населения").

Основные

нормативы

облучения

(допустимые

пределы

доз)

конкретизируются

и

уточняются

в

санитарно-гигиенических

федеральных нормах и правилах, таких как НРБ-99/2009, ОСПОРБ99/2010

Ионизирующим считается любое излучение, взаимодействие которого со

средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков.

Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств

воспринимать наличие радиоактивных веществ и их излучения (до

несмертельных

значений),

поэтому

необходимы

специальные

измерительные приборы – дозиметрическая и радиометрическая

аппаратура.

4

5.

Уровни безопасных величин поглощённой дозыизлучения измеряемые радиометром или дозиметром,

для населения

Естественный радиационный фон отличается в каждом конкретном районе.

Безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно 0,5

микрозиверт в час (до 50 мкР/ч). до 0,2 микрозиверт в час (соответствует

значениям до 20 мкР/ч) – это наиболее безопасный уровень внешнего

облучения тела человека, когда "радиационный фон в норме".

Верхний предел допустимой мощности дозы – примерно 0.5 мкЗв/час

(50мкР/ч).

Сократив время непрерывного нахождения до нескольких часов – люди

могут, без особого вреда своему здоровью, перенести излучение мощностью

в 10 мкЗ/ч (соответствует 1 мР/ч), а при времени экспозиции до нескольких

десятков минут – относительно безвредно облучение с интенсивностью до

нескольких миллизивертов в час (при медицинских исследованиях –

флюорография,

небольшие

рентгеновские

снимки

и

др.).

Поглощённая доза облучения накапливается в организме, и за всю жизнь,

сумма не должна превышать 100-700 мЗв (для жителей высокогорий и

районов с повышенной естественной радиоактивностью почв, подземных

вод и горных пород – привычные им дозы будут находиться в верхнем

пределе допустимых значений).

5

6.

Дозы ионизирующего излучения, не приводящиек острым радиационным поражениям, снижению

трудоспособности,

не

отягощающие

сопутствующих болезней:

– однократная (разовая) — 50 рад (0,5 Гр);

– многократные:

месячная — 100 рад (1 Гр),

годовая — 300 рад (3 Гр).

6

7.

Классификация лучевых пораженийот внешнего облучения

По виду воздействия различают лучевые поражения:

1) от гамма- или рентгеновского излучения,

2) от нейтронного излучения,

3) от бета-излучения (при внешнем воздействии альфа- излучения

поражение не может возникнуть вследствие очень низкой

проникающей способности альфа- частиц).

Рентгеновы и гамма-лучи, а также нейтроны высоких энергий характеризуются

высокой проникающей способностью и оказывают повреждающее воздействие

на все ткани, лежащие на пути пучка. При общем облучении в соответствующей

дозе в этом случае развивается острая лучевая болезнь. Острая лучевая болезнь

может быть вызвана и воздействием высокоэнергетичных электронов,

генерируемых в специальных ускорителях. Бета-излучение, исходящее от

радиоактивных источников, находящихся вблизи человека, обладает невысокой

проникающей способностью и может явиться причиной поражения только кожи

и слизистых . Однако, добавляясь к воздействию гамма-излучения, эффект бетавоздействия может существенно утяжелить общее поражение.

7

8.

По характеру распределения поглощенной дозы вобъеме тела различают общее (тотальное) и местное

(локальное) облучение.

Общее облучение бывает равномерным и неравномерным.

Неравномерность распределения дозы может создаться

вследствие экранирования отдельных областей тела, а также в

результате внутреннего поглощения при прохождении излучения

через толщу тканей. В реальных условиях облучение всегда в той

или иной степени неравномерно. Однако, если различия в дозах,

поглощенных разными участками тела не превышают 10-15%,

такое облучение называют равномерным. При локальном

облучении в дозах, превышающих толерантность тканей,

находящихся на пути пучка, возникают местные лучевые

поражения. Такие поражения наиболее характерны для

ситуаций, связанных с лучевой терапией злокачественных

новообразований, но могут возникнуть и при радиационных

авариях и инцидентах.

8

9.

Характеризуя временные условия, лучевые воздействияподразделяют на однократные и фракционированные. По

общей

продолжительности

набора

дозы

выделяют

кратковременное, пролонгированное и хроническое облучения.

В зависимости от длительности облучения развиваются острые,

подострые и хронические формы лучевого поражения. Развитие

острого поражения (особенно это относится к ОЛБ) характерно

для варианта облучения, при котором продолжительность

периода набора поражающей дозы не превышает однойполутора недель. При более длительном (пролонгированном)

облучении развиваются подострые формы поражения. Если же

общая продолжительность облучения превышает несколько

месяцев, развиваются хронические формы. При этом важна

общая длительность облучения, и несущественно, было ли

облучение непрерывным или разделенным на фракции.

Тяжесть лучевого поражения зависит, в

первую очередь от дозы облучения.

9

10.

Зависимость эффекта облучения отего продолжительности

Если облучение оказывается растянутым во времени, за счет снижения

мощности дозы или разделения дозы на отдельные фракции, биологический

его эффект, как правило, оказывается меньшим по сравнению с тем, каким бы

он был, если бы та же доза была получена за меньший срок. Снижение

поражающего действия облучения при разделении дозы на фракции

обозначают как “эффект фракционирования”. “Эффективная доза

фракционированного облучения“ определяется как сумма остаточного

поражения и дозы последнего облучения. Облучение в высоких дозах

повреждает сами механизмы восстановления. У человека период

полувосстановления (снижения остаточного поражения вдвое) оценивается

ориентировочно в 28 дней. В результате облучения, продолжающегося многие

месяцы и годы, может развиться хроническая лучевая болезнь.

Расчеты, основанные на знании дозовой зависимости гибели стволовых

кроветворных клеток у человека и распределения кроветворной ткани по

организму, позволяют предложить оптимальный вариант размещения

экранирующих приспособлений с тем, чтобы при заданной массе защитного

материала эффект был максимален.

10

11.

Острая лучевая болезньНаиболее важным для военного врача вариантом лучевого

поражения, является так называемая острая лучевая болезнь

(ОЛБ).

Патогенетическую

основу

ОЛБ

составляет

несовместимое

с

нормальной

жизнедеятельностью

поражение одной из систем, называемых "критическими":

кроветворной, эпителия тонкой кишки, центральной нервной

системы.

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – симптомокомплекс,

развивающийся

в результате общего однократного

равномерного или относительно равномерного внешнего

рентгеновского, γ- и (или) нейтронного облучения в дозе не

менее 1 Гр.

11

12.

Если же доза облучения меньше 1 Гр, лучевоепоражение

проявляется,

преимущественно,

гематологическими изменениями («острая лучевая

реакция»)

без

существенного

ухудшения

функционального состояния организма. Возможны

лишь лёгкие транзиторные клинические проявления в

виде тошноты и чувства слабости. Если большая часть

дозы получена в результате пролонгированного

облучения, заболевание приобретает подострое

течение, а если необходимая доза накапливается

несколько месяцев, формируется хроническая

лучевая болезнь.

12

13.

Острая лучевая болезнь (ОЛБ)– общее заболевание организма,

вызванное кратковременным или

фракционированным облучением

всего организма или большей его

части ионизирующим излучением в

дозе 1 Гр и более.

13

14.

Классификация ОЛБ по этиологическомуфактору

1. Локализация источника облучения (внешнее,

внутреннее, смешанное);

2. Распределение дозы облучения во времени

(кратковременное,

фракционированное,

пролонгированное);

3.

Геометрия

облучения

(равномерное,

неравномерное, местное или локальное)

4. Вид излучения (гамма-, рентгеновское-,

нейтронное-, бетта-, альфа-облучение).

14

15.

Патогенез ОЛБ• Первоначальным этапом влияния радиации считается

ионизация атомов и молекул клеточных структур, что

сопровождается

функциональными

и

органическими

нарушениями органов и систем.

• Патогенез

лучевой

болезни

обусловлен

сложным

комбинированным влиянием прямого и опосредованного

действия ионизирующего излучения на организм.

• Непосредственное влияние радиации на белковые

структуры,

доза

которой

превышает

допустимую,

сопровождается их денатурацией, и в последующем под

воздействием

протеолитических

ферментов

денатурированные белковые структуры подвергаются распаду.

При этом в пораженной клетке развивается нарушение

физико-химических

процессов

с

деполимеризацией

нуклеиновых кислот, что приводит к повышению

проницаемости клеточной мембраны.

15

16.

• К наиболее восприимчивым к радиации клеточнымструктурам относятся хромосомы ядер и цитоплазма.

• Непрямое действие радиации обусловлено возникновением

радиолиза воды, которая составляет приблизительно 75–80 %

массы всех органов и тканей организма. При ионизации воды

формируются

радикалы,

характеризующиеся

окислительными и щелочными свойствами.

• Наибольшее значение отводится образованию атомарного

водорода, гидропероксильных радикалов, перекиси водорода.

Свободные

окислительные

радикалы

вступают

в

ферментативную реакцию, в процессе которой активные

сульфгидрильные группы преобразуются в неактивные

дисульфидные соединения. Происходящие биохимические

процессы приводят к снижению каталитической активности

тиоловых ферментных систем, что в результате приводит к

значительному уменьшению ДНК и РНК в клеточных ядрах,

нарушая процесс их обновления.

16

17.

• Изменения биохимических процессов в ядрах морфологическивыражаются различными хромосомными нарушениями и всей

генетической системы организма.

• В пораженных радиацией клеточных ядрах некоторое время

накапливаются

радиотоксины,

развиваются

нарушения

нейрогуморальных и гормональных процессов, которые также

негативно влияют на обменные процессы. В организме начинают

вырабатываться и накапливаться гистаминоподобные токсичные

аминокислоты. Тканевая интоксикация проявляется клинической

симптоматикой нарушения функционирования нервной системы,

изменением функционирования внутренних органов (ахилия,

миокардиодистрофия, гепатопатия, эндокринопатия, нарушение

кроветворения).

• Важным патогенетическим звеном развития лучевой болезни

является

поражение

кроветворной

системы.

Система

кроветворения наиболее восприимчива к воздействию радиации,

особенно клетки костного мозга. Под воздействием радиации

развивается аплазия костного мозга, угнетение митотических

процессов в органах кроветворения, тотальное отмирание

низкодифференцированных клеток костного мозга. Значительное

снижение

кроветворения

сопровождается

возникновением

геморрагического синдрома.

17

18.

• В развитии лучевой болезни ведущее значение имеетспецифическое

повреждающее

действие

ионизирующего излучения на восприимчивые ткани и

органы (стволовые клетки кроветворных органов,

эпителий яичек, тонкой кишки и кожи) и

неспецифическое

раздражающее

действие

на

нейроэндокринную и нервную систему.

• Имеются достоверные сведения, что нервная ткань

отличается

повышенной

функциональной

чувствительностью к радиации даже в малых дозах.

• Раздражение

экстерои

интерорецепторов

сопровождается

функциональными

нарушениями

центральной нервной системы, особенно высших

отделов,

что

приводит

к

нарушению

функционирования органов и систем.

• Определенное

значение

отводится

нарушению

функционирования гипофиза, надпочечников и

щитовидной железы.

18

19.

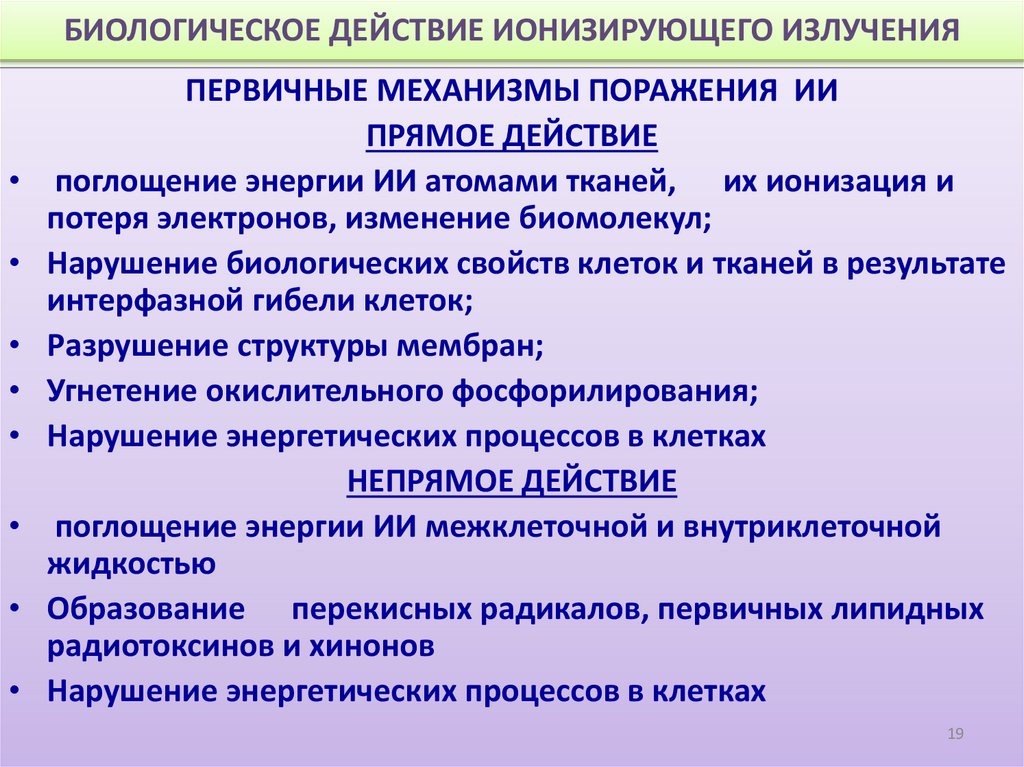

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯПЕРВИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОРАЖЕНИЯ ИИ

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

поглощение энергии ИИ атомами тканей, их ионизация и

потеря электронов, изменение биомолекул;

Нарушение биологических свойств клеток и тканей в результате

интерфазной гибели клеток;

Разрушение структуры мембран;

Угнетение окислительного фосфорилирования;

Нарушение энергетических процессов в клетках

НЕПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

поглощение энергии ИИ межклеточной и внутриклеточной

жидкостью

Образование перекисных радикалов, первичных липидных

радиотоксинов и хинонов

Нарушение энергетических процессов в клетках

19

20.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯПЕРВИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОРАЖЕНИЯ ИИ

Активация

липолиза,

фенолиза,

протеолиза,

усиление

окислительных процессов.

ВТОРИЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОРАЖЕНИЯ

1. Образование вторичных радиотоксинов, нарушение структуры

и синтеза ДНК, РНК и полипептидов

2. Мутагенное действие, цитотоксическое действие, нарушение

метаболических процессов

3. Гибель клеток, ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ, образование злокачественных

опухолей, смерть или восстановление функций организма

«Кислородный эффект"

Под влиянием кислорода повышается поражение макромолекул и

биологических систем при их облучении. Это происходит вследствие

взаимодействия кислорода с радикалами биомолекул и последующим

образованием новых перекисных радикалов, которые

вызывают

поражение тканей относящиеся к числу необратимых структурных

20

изменений.

21.

Закон Бергонье и Трибондо (1906 г.)РАДИОПОРАЖАЕМОСТЬ

ТКАНЕЙ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

СТЕПЕНЬЮ

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ

КЛЕТОК

И

ИХ

МИТОТИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТЬЮ, т.е. ЧЕМ БОЛЕЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНА КЛЕТКА И

МЕНЬШЕ ЕЕ МИТОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ КЛЕТКА

РАДИОРИЗЕСТЕНТНА.

(лимфоидная, миелоидная ткань, эпителий герментативный и

кишечный, секреторные клетки, соединительная, хрящевая,

костная и нервная ткань )

Клеточные механизмы развития радиационных синдромов.

Интерфазная гибель развивается в результате активации и

высвобождения из лизосом значительного количества

гидролитических ферментов с последующим повреждением

органелл и цитолизом клеток.

Репродуктивная гибель происходит в процессе первого или второго

послелучевого митоза, либо сразу после них в результате

необратимых нарушений структуры хромосом после воздействия

ИИ и поражения клеточных структур радиотоксинами.

21

22.

Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.Панцитопенический синдром – клеточное опустошение костного

мозга и периферической крови в результате воздействия ИИ.

Синдром развивается в следствие гибели значительной части

стволовых, созревающих клеток и радиочувствительных

лимфоцитов, а также низкой жизнеспособности вновь

образующихся

клеток

крови

(зрелых

элементов

лейкоцитарного ряда, тромбоцитов и др.).

Фазы развитие панцитопенического синдрома:

1. Дегенеративных изменений преимущественно молодых

недифференцированных (стволовых) клеток с последующей

гибелью.

2. Абортивного подъема. Он является результатом размножения

костномозговых

клеток,

получивших

при

облучении

повреждения,

но

еще

способных

некоторое

время

пролиферировать, их потомство быстро погибает.

3. Истинная (глубокого спада).

4. Восстановления.

22

23.

• Геморрагический синдром в периоде разгара ОЛБявляется результатом тромбоцитопении, изменений в

гемодинамике и нарушений структуры кровеносных

сосудов. Однако основная патогенетическая роль

принадлежит тромбоцитопении. Критический уровень

тромбоцитов - 40,0 x109/л.

• Инфекционный синдром развивается вследствие

понижения активности отдельных факторов иммунитета

(нарушение обмена веществ, гибель гранулоцитов,

угнетение процессов антителообразования, снижение

бактерицидных свойств кожи, сыворотки, снижение

фагоцитоза).

Бактериемия

чаще

эндогенного

происхождения (источник - кишечник, дыхательные

пути).

23

24.

• Желудочно-кишечный синдром - наиболее значительныеизменения происходят в тонком кишечнике - гибель клеток

в криптах и слущивание эпителия, покрывающего ворсинки

слизистой. Оголение ворсинок вызывает нарушение

процессов всасывания, баланса электролитов и потерю

значительных количеств жидкости. Вследствие гибели

основного количества стволовых клеток в криптах тонкого

кишечника страдает защитная функция, в организм

проникают микроорганизмы, токсины, продукты распада из

просвета кишечника.

• Синдром общей интоксикации развивается вследствие

нарушения клеточного метаболизма, гибели клеток в

организме и активации микрофлоры. Токсемия усугубляет

повреждения

и

препятствует

восстановлению

радиочувствительных тканей. Появление токсинов приводит

к повышению температуры тела, а также к значительному

ухудшению состояния пораженных.

24

25.

Клиническая картина ОЛБВ отдельных случаях непосредственно после

облучения клиническая симптоматика может

отсутствовать

или

иметь

минимальные

проявления.

25

26.

В клинике ОЛБ преобладают проявленияпоражения

той

тканевой

системы,

дисфункция

которой

лимитирует

продолжительность жизни организма при

данной дозе облучения. Такая тканевая

система называется критической. В

зависимости

от

дозы,

в

качестве

критической

тканевой

системы

при

внешнем облучении могут выступать

кроветворная,

пищеварительная

или

центральная нервная система. Выделяют

четыре клинические степени ОЛБ.

26

27.

- Лёгкая (I) степень. Первичная реакция, если онавозникла, выражена незначительно и протекает быстро.

Возможны тошнота и однократная рвота. Длительность

первичной реакции не превышает 1 дня и ограничивается

обычно несколькими часами.

- Средняя (II) степень. Периодизация ОЛБ выражена

отчётливо. Первичная реакция длится до 1 суток.

Возникают тошнота и 2-кратная или 3- кратная рвота,

общая слабость, субфебрильная температура тела.

- Тяжёлая (III) степень. Бурная первичная реакция до 2

суток, тошнота, многократная рвота, общая слабость,

субфебрильная температура тела, головная боль.

- Крайне тяжёлая (IV) степень. Первичная реакция

протекает

бурно,

продолжается

3—4

суток,

сопровождается неукротимой рвотой и резкой слабостью,

доходящей до адинамии. Возможны общая кожная

эритема, жидкий стул, коллапс. В зависимости от

возможных

проявлений

различают

церебральную,

токсическую, кишечную и костно-мозговую формы ОЛБ.

27

28.

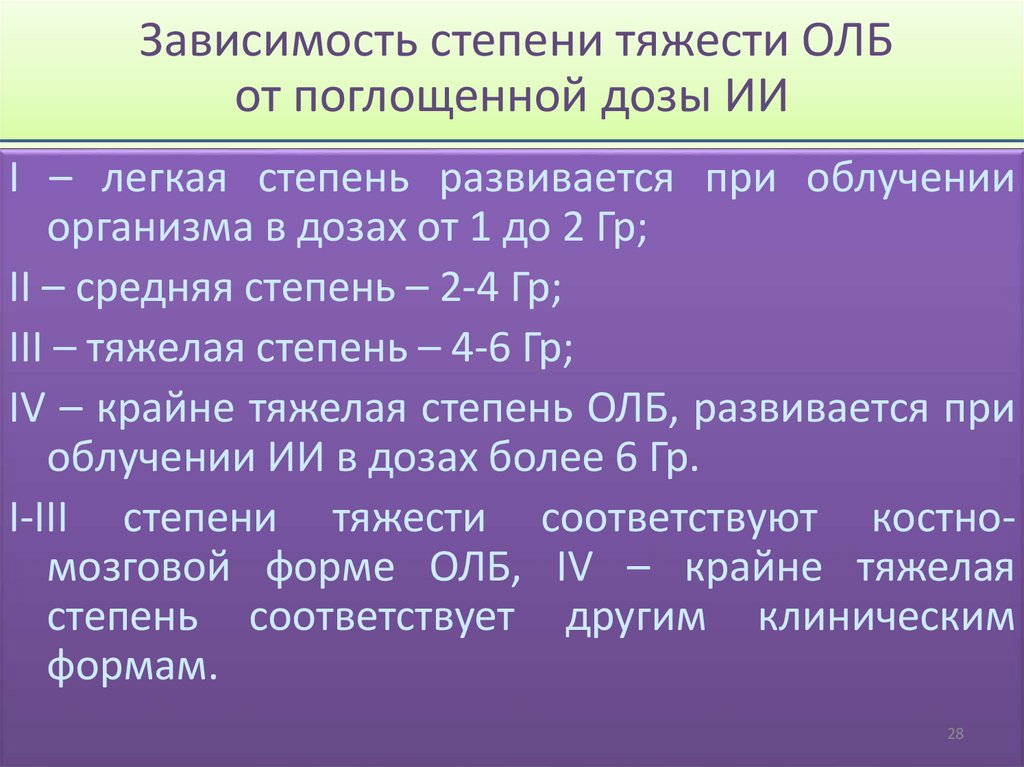

Зависимость степени тяжести ОЛБот поглощенной дозы ИИ

I – легкая степень развивается при облучении

организма в дозах от 1 до 2 Гр;

II – средняя степень – 2-4 Гр;

III – тяжелая степень – 4-6 Гр;

IV – крайне тяжелая степень ОЛБ, развивается при

облучении ИИ в дозах более 6 Гр.

I-III степени тяжести соответствуют костномозговой форме ОЛБ, IV – крайне тяжелая

степень соответствует другим клиническим

формам.

28

29.

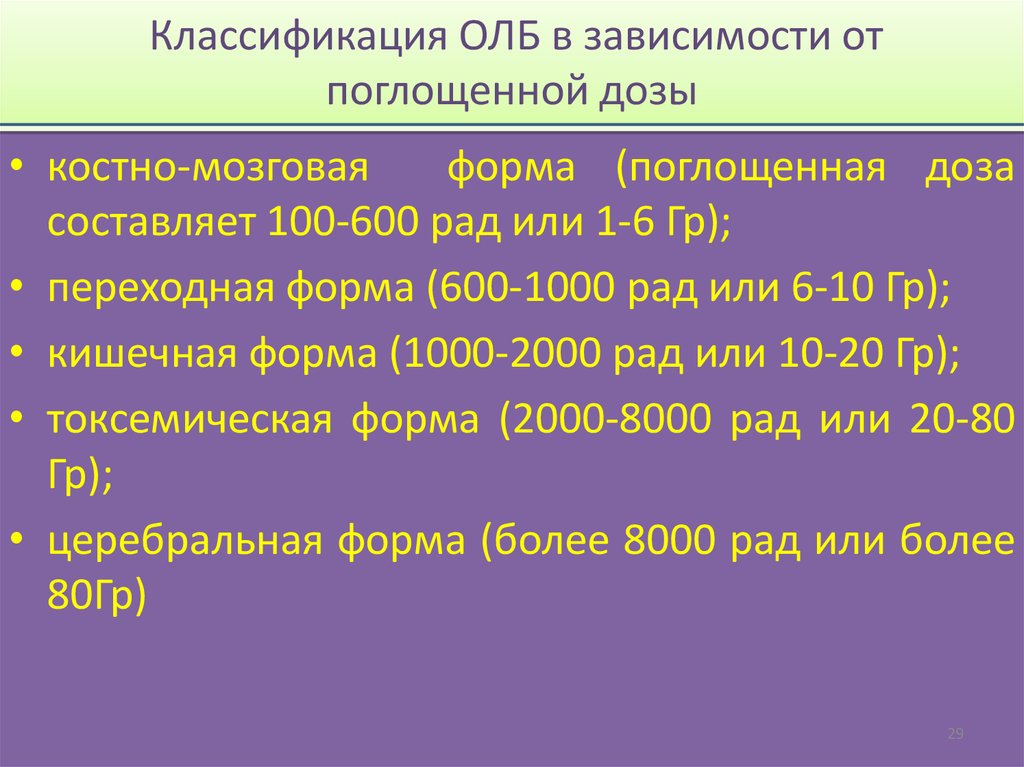

Классификация ОЛБ в зависимости отпоглощенной дозы

• костно-мозговая

форма (поглощенная доза

составляет 100-600 рад или 1-6 Гр);

• переходная форма (600-1000 рад или 6-10 Гр);

• кишечная форма (1000-2000 рад или 10-20 Гр);

• токсемическая форма (2000-8000 рад или 20-80

Гр);

• церебральная форма (более 8000 рад или более

80Гр)

29

30.

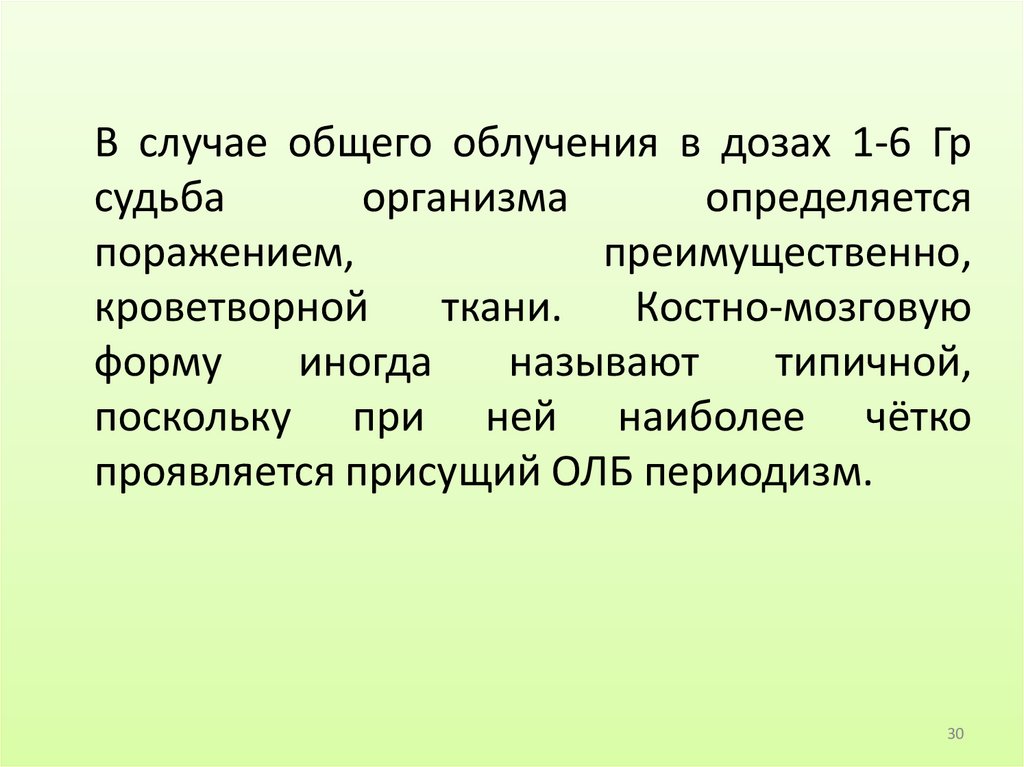

В случае общего облучения в дозах 1-6 Грсудьба

организма

определяется

поражением,

преимущественно,

кроветворной

ткани.

Костно-мозговую

форму

иногда

называют

типичной,

поскольку при ней наиболее чётко

проявляется присущий ОЛБ периодизм.

30

31.

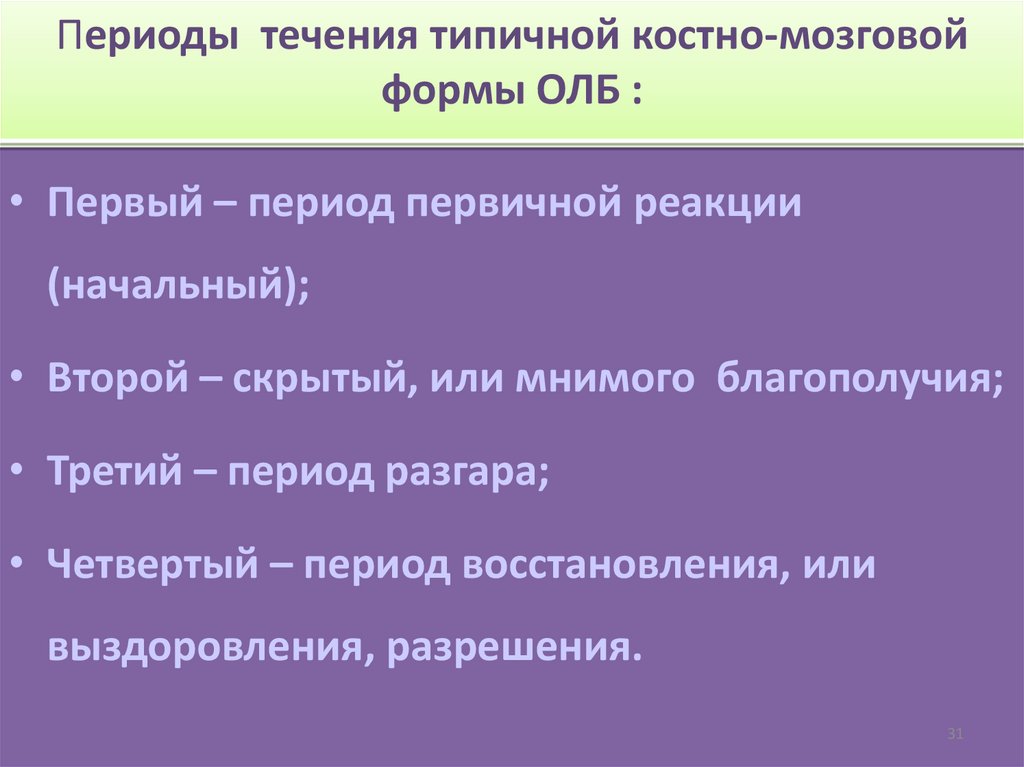

Периоды течения типичной костно-мозговойформы ОЛБ :

• Первый – период первичной реакции

(начальный);

• Второй – скрытый, или мнимого благополучия;

• Третий – период разгара;

• Четвертый – период восстановления, или

выздоровления, разрешения.

31

32.

Свободные радикалы, образовавшиеся в результатевзаимодействия продуктов радиолиза воды между собой и

с кислородом, повреждают биомолекулы, вызывая

образование их перекисных соединений и веществ

хиноидного ряда, именуемых радиотоксинами., которые

циркулируют в крови вместе с продуктами распада клеток.

Обусловленные

этим

повышение

проницаемости

сосудистой стенки, нарушение регуляции сосудистого

тонуса,

мощная

афферентная

импульсация

и

гиперстимуляция

триггер-зоны

рвотного

центра

составляют патогенетическую основу симптомокомплекса

общей первичной реакции на облучение. Он включает в

себя диспептический (тошнота, рвота, при нейтронном

облучении – диарея) и астеновегетативный (головная боль,

слабость,

гиподинамия,

артериальная

гипотензия)

32

синдромы.

33.

• Продолжительность фазы первичной общей реакциисоставляет от нескольких часов до 1–2-х суток и отличается

преобладанием

нервно-регуляторных

нарушений,

преимущественно рефлекторных (диспептический синдром);

перераспределением в составе крови (нейтрофильный

лейкоцитоз); нарушением функционирования анализаторных

систем. Выявляются симптомы прямого повреждающего

воздействия радиации на лимфоидную ткань и костный мозг,

что характеризуется уменьшением количества лимфоцитов,

гибелью молодых клеточных элементов, возникновением

хромосомных аберраций в клетках костного мозга и

лимфоцитах.

Типичные клинические симптомы:

• тошнота,

• рвота,

• головная боль,

• нарастание температуры тела,

• общее недомогание,

• эритема.

33

34.

• При дозе облучения, которая не превысила 1,5 Гр,подобная клиническая симптоматика может не

развиться. Клиническая симптоматика нарастает в

зависимости от увеличения дозы облучения. Подобная

закономерность нарушается в случае попадания

радионуклидов в организм вследствие облучения,

полученного от радиоактивной пыли. Приступы рвоты

отличаются многократным и неукротимым характером

даже при дозе облучения около 2 Гр.

• В отдельных эпизодах пострадавшие предъявляют

жалобы на привкус металла во рту.

• При внешнем облучении дозой свыше 4–6 Гр

возникает кратковременная гиперемия кожных

покровов и слизистых оболочек щек, языка. В случае

облучения, полученного от радиоактивного облака,

возможно раннее возникновение ринофарингита,

конъюнктивита, лучевой эритемы или лучевой

болезни легкой степени тяжести.

34

35.

Выраженность первичной реакции от степени тяжестиострой лучевой болезни:

• Легкая степень тяжести – спустя несколько часов после

облучения появляется тошнота, возможна однократная

рвота.

• Средняя степень тяжести – развивается выраженная

первичная

реакция,

которая

характеризуется

возникновением неоднократной рвоты спустя 1–3 часа

после облучения.

• Тяжелая степень тяжести – первичная реакция

развивается спустя 30 минут и носит тяжелый

необратимый характер.

С течением времени патологическая симптоматика

постепенно купируется, самочувствие пострадавшего

улучшается, но сохраняется выраженная астения и быстрая

утомляемость.

35

36.

Фаза клинического благополучия• может длиться от 10–15 дней до 4–5-ти недель и

отличаться постепенным прогрессированием

патологических нарушений (прогрессирование

опустошения костного мозга, изменение

слизистой оболочки кишечника, угнетение

сперматогенеза,

кожные

изменения

и

облысение) одновременно с протекающими

общими нервно-регуляторными нарушениями

при общем относительно удовлетворительном

самочувствии пострадавшего.

36

37.

Фаза явных клинических проявлений• характеризуется практически тотальным поражением

системы кроветворения, подавлением иммунитета,

активизацией вторичной микрофлоры и возникновением

инфекционных

осложнений,

геморрагических

проявлений. В этом периоде возможен летальный исход

из-за

выраженных

нарушений

кроветворения,

инфекционных

осложнений

(геморрагической

некротической пневмонии), массивных кровотечений.

• В случае выздоровления средняя продолжительность

этой фазы составляет 2–3 недели.

• Благоприятным признаком при течении заболевания

считается появление молодых клеточных форм в

пунктате костного мозга.

37

38.

Фаза восстановления• характеризуется

улучшением

общего

состояния с нормализацией температуры тела

и прекращением возникновения геморрагий.

Начинается очищение раневых поверхностей

от некротизированных тканей, постепенная

эпителизация и заживление эрозий на коже и

слизистых

оболочках.

Восстановление

волосяного

покрова

и

нормализация

потоотделения начинается спустя 2–5 месяцев.

Продолжительность данной фазы от полугода

до 1–3-х лет.

38

39.

• При радиационных поражениях существует определенная зависимостьбиологического эффекта от дозы: чем выше доза, тем быстрее развивается

биологический эффект.

• Воздействие большой дозы вначале сопровождается рвотной реакцией, а

специфические проявления лучевой болезни (радиационный стоматит,

энтерит, снижение числа лейкоцитов, тромбоцитов и ретикулоцитов,

выпадение волос, поражение кожи) развиваются тем быстрее, чем больше

доза – феномен «доза-время эффект».

• У преобладающего большинства пострадавших независимо от дозы в

первые дни выявляется преходящее увеличение селезенки, иктеричность

склер.

• В периферической крови практически сразу после облучения и независимо

от дозы облучения выявляется нейтрофильный лейкоцитоз.

• Последующие изменения в крови, а именно: уменьшение количества

лейкоцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов имеют непосредственную

зависимость от полученной дозы облучения. При дозе, не превышающей 5

Гр, снижение количества лейкоцитов происходит до 7–12-го дня (чем

больше доза, тем быстрее развивается уменьшение их количества), после

чего происходит абортивный подъем, при котором количество лейкоцитов

остается ниже нормального.

• Абортивный подъем лейкоцитов завершается основным снижением, когда

через 1–2 недели развивается агранулоцитоз (содержание лейкоцитов в 1

мкл менее 1000).

• В последующем, при дозе облучения до 6 Гр, кроветворная функция

постепенно восстанавливается.

39

40.

Клинические формы ОЛБ• Переходная форма (облучение в дозе 6-10 Гр)–

продолжительность первичной реакции 3–4 дня, с 6–8-го дня

могут возникать энтероколит, энтерит, лихорадка. Заболевание

характеризуется тяжелым течением, выздоровление возможно

только при своевременно начатом полноценном лечении.

• После общего облучения в дозах 10-20 Гр развивается

кишечная форма ОЛБ, основу проявлений которой составляет

кишечный синдром. Кишечная форма – первичная реакция

характеризуется длительным и тяжелым течением, возникает

эритема, частый жидкий стул. В течение первой недели

поражения наблюдаются изменения слизистой оболочки

ротовой полости и глотки, субфебрилитет, постепенная

нормализация стула. Резкое ухудшение состояния развивается

на 6–8-й день поражения и характеризуется нарастанием

температуры тела до 40º C, развитием тяжелого энтерита,

дегидратации,

кровоточивости,

инфекционными

осложнениями.

40

41.

Клинические формы ОЛБ• Токсемическая форма – Развивается после облучения в

дозовом диапазоне 20-50 Гр. Для этой формы характерны

тяжёлые гемодинамические расстройства, связанные с парезом

и повышением проницаемости сосудов, проявления

интоксикации продуктами распада тканей, радиотоксинами и

токсинами кишечной микрофлоры. Токсемия обусловливает

нарушения мозгового кровообращения и отёк мозга,

прогрессирующие признаки которого наблюдаются до

смертельного исхода, наступающего в течение 4-7 суток. В

связи со значимостью расстройств циркуляции в развитии

токсемической формы ОЛБ её называют ещё сосудистой.

• первичная реакция возникает практически сразу после

воздействия

радиации,

возможно

кратковременное

коллаптоидное состояние без утраты сознания. Через 3–4

суток

развиваются

тяжелая

интоксикация,

гемодинамические нарушения (слабость, артериальная

гипотензия, олигурия, азотемия). Немногим позже –

общемозговая и менингеальная симптоматика, как

41

появление отека мозга.

42.

Неврогенная, церебральная форма – в основе церебральнойформы ОЛБ, развивающейся у человека после облучения головы

или всего тела в дозах 50 Гр и выше, лежат дисфункция и гибель

нервных клеток, обусловленные, преимущественно, их прямым

радиационным поражением.

Развивается спустя несколько минут после облучения.

Возникает неукротимая рвота, жидкий стул, который

сопровождается

болезненными

тенезмами,

возможно

коллаптоидное состояние. В дальнейшем наступает нарушение

сознания,

прогрессирует

симптоматика

отека

мозга,

прогрессирует артериальная гипотония, анурия, судороги,

расстройства дыхания и сосудистого тонуса. Эта симптоматика

обусловлена не только дисфункцией, но и гибелью нервных

клеток. Смерть наступает в течение не более чем 48 часов после

облучения, ей предшествует кома.

42

43.

Лечение ОЛБ• Первоначально принимаются меры по прекращению воздействия

ионизирующего излучения (эвакуация из зоны поражения,

применение средств индивидуальной защиты органов дыхания,

специальных костюмов), рекомендуется прием йодида калия (для

профилактики поражения щитовидной железы) и сорбентов,

проведение мероприятий по дезактивации вне очага поражения.

• При выраженной первичной реакции назначаются противорвотные

средства центрального действия, проводится регидратационная

терапия.

• В случае тотального облучения дозой 10 Гр и выше для

прекращения рвоты возможно применение седативных и

нейролептических фармсредств.

• Последующий распад клеток и, как следствие, эндоинтоксикация

является показанием для проведения дезинтоксикационной терапии,

в тяжелых случаях с применением плазмафереза.

• При необходимости проводится интенсивная терапия по

купированию ДВС-синдрома (синдром диссеминированного

внутрисосудистого свертывания), коллаптоидного состояния или

шока, отека мозга.

43

44.

• По показаниям проводится интенсивная антибактериальнаяфармакотерапия для профилактики и лечения гнойнонекротических осложнений, септического состояния.

• Осуществляется

местное

лечение

участков

некроза

(хирургическое

удаление

некротизированных

тканей,

обработка

антисептическими

растворами

раневых

поверхностей).

• При развитии некротической энтеропатии рекомендуется

режим полного голодания (перевод на парентеральное

питание).

• Проводится лечение геморрагического синдрома: переливание

тромбоцитарной массы, свежезамороженной плазмы.

• В случае техногенных аварий радионуклиды в виде пыли

могут попадать в дыхательные пути, желудочно-кишечный

тракт, для предупреждения отдаленных последствий и

проникновения радионуклидов в кровеносное русло и лимфу

проводят бронхолегочной лаваж, лаваж желудочно-кишечного

тракта с применением пентацина и/или ферроцианида железакалия.

44

45.

Профилактика лучевых поражений• Профилактические

мероприятия

предусматривают

строгое

выполнение норм и правил радиационной безопасности. При

выполнении всех видов работ с радиоактивными элементами

должна применяться эффективная экранизация.

• При выполнении работ с закрытыми источниками ионизирующего

излучения необходимо соблюдать правила хранения и

транспортировки ампул с применением специальных контейнеров,

дистанционных манипуляторов.

• Большое значение в профилактике лучевых поражений отводится

дозиметрическому контролю, проведению предварительных и

периодических медицинских осмотров, а также отстранению лиц

от работы с источниками излучения в случае выявления

противопоказаний.

• Обязательное проведение медицинской генетической консультации

при планировании семьи.

• При возникновении техногенных аварий, применении ядерного

оружия необходимо применение средств массовой защиты

(специализированных укрытий), применение индивидуальных

средств защиты органов дыхания и кожных покровов (противогазы,

специальные костюмы).

45

46.

Местные радиационные поражения- острое радиационное поражение, возникающее при

локальном облучении от точечного источника или в связи с

контаминацией

кожных

покровов

радиоактивными

веществами без манифестации или в сочетании с ОЛБ. При

этом доза на кожу значительно превышает дозу облучения

костного мозга.

- Факт возникновения лучевого ожога и прогноз тяжести

поражения устанавливается по характерной закономерности

развития признаков поражения кожи. Аналогично первичной

реакции при ОЛБ для лучевых ожогов сохраняется

закономерность: чем выше доза облучения, тем короче

латентный период, быстрее во времени развиваются

реакции тканей на воздействие радиации и больше тяжесть

поражения. При локальном облучении кожи в дозе более 10

Гр возникает сухой радиодерматит: к концу 3-й недели от

облучения появляется застойная эритема, кожа становится

сухой, болезненной. При воздействии в дозе более 15 Гр

застойная синюшно-багровая эритема выявляется через 2

нед.

46

47.

В толще отечной кожи можно обнаружить мелкие пузырьки, развиваетсявлажный (мокнущий) радиодерматит, отторжение эпидермиса

происходит пластами, без формирования в последующем дефектов.

Облучение в дозе более 20 Гр приводит к появлению через 1-1,5 нед.

вторичной эритемы, отечности, мелких геморрагий. Возникают один или

несколько наполненных жидкостью больших пузырей с множеством

мелких по периферии – буллезный радиодерматит. При этом покрышка

пузыря толстая, пузырь не напряжен, содержит скудное количество

мутного и густого экссудата. После разрыва стенок пузыря и отторжения

покрышки обнажаются большие и глубокие участки поражения со

вторичным инфицированием. При дозах свыше 30 Гр к концу 1-й недели

развивается язвенно-некротический радиодерматит (поражение дермы с

формированием после ее отторжения некрозов и глубоких язв). После

воздействия в дозах >100 Гр с конца первых суток может возникнуть

парадоксальная ишемия: кожа, подкожная клетчатка, мышцы образуют

плотный единый конгломерат, обескровленная кожа становится белой.

Очаг окружен валиком отека. Через 3–4 дня кожа становится угольночерной (сухой коагуляционный некроз) с развитием по периферии

крайне тяжелого радиодерматита.

47

48.

Сочетанные радиационные поражения• это поражения, возникающие вследствие одновременного или

последовательного воздействия внешнего излучения, аппликации на

кожу или слизистые оболочки радионуклидов, их поступления внутрь

организма через органы дыхания и пищеварения, а также раневые и

ожоговые поверхности.

• Сочетанные поражения могут наблюдаться у людей, оказавшихся

без средств защиты кожи и органов дыхания на местности,

загрязненной радиоактивными продуктами ядерного взрыва или

радионуклидами, попавшими в окружающую среду вследствие

радиационных аварий. Считается, что сочетанные радиационные

поражения (наряду с комбинированными) являются наиболее

вероятными формами патологии, возникающей у пострадавших при

применении ядерного оружия или при радиационных авариях. Так,

массовые

случаи

сочетанных

радиационных

поражений

наблюдались у жертв атомных бомбардировок гг. Хиросимы и

Нагасаки, а также у жителей Маршалловых островов, подвергшихся

воздействию гамма-бета излучения в момент выпадения

радиоактивных

осадков,

вызванных

испытанием

США

термоядерного оружия.

• Этот вариант радиационных поражений часто регистрировался у

пострадавших при авариях ядерных энергетических установок на

атомных подводных лодках, а также у лиц, участвовавших в

48

ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

49.

• Ведущим фактором, определяющим течение сочетанногопоражения, как правило, является доза общего внешнего

облучения, однако и сопутствующие компоненты поражения (бетаожоги кожных покровов и слизистых, поражения от внутреннего

облучения), играют весьма существенную роль в усугублении

общего состояния и перспектив лечения пострадавших, а в ряде

случаев могут явиться непосредственной причиной их гибели.

• Особенностями, отличающими течение острой лучевой болезни

при сочетанном облучении от поражения, вызываемого

изолированным внешним гамма- или гамма-нейтронном

воздействии, являются:

• - более выраженные симптомы первичной реакции на облучение,

сопровождающиеся

раздражением

слизистых

верхних

дыхательных путей и конъюнктивы глаз, первичной эритемой на

открытых участках тела;

• - нарушение “классической” периодизации острого лучевого

костномозгового синдрома: удлинение и неотчетливость границ

периода первичной реакции на облучение, уменьшение

продолжительности скрытого периода или его отсутствие, быстрое

наступление периода разгара, более длительный период

восстановления;

49

50.

• - изменение “классических” проявлений панцитопенического синдромаза счет разнонаправленного действия бета- и гамма-излучения на

кроветворение: менее выраженная лейкопения в период разгара при ОЛБ

легкой и средней степени тяжести, изменение сроков наступления и

темпов развития агранулоцитоза при тяжелых формах поражения, ранняя

тромбоцитопения и анемия, замедленное восстановление уровня

лейкоцитов в период выздоровления;

• - более ранние и выраженные проявления геморрагического синдрома

(носовые кровотечения в скрытом периоде, появление кровоизлияний в

восстановительном периоде и т.д.), эндогенной интоксикации (за счет

плазмореи и потери белков), более сильные нарушения функций

сердечно-сосудистой, эндокринной и центральной нервной систем;

• - усиление тяжести поражений, вызванных внутренним облучением

организма при инкорпорации радионуклидов;

• - более тяжелое течение местных радиационных поражений, частое

инфицирование ран и удлинение сроков их заживления;

• - большое число поздних летальных исходов у тяжело пораженных;

• - длительный период клинического выздоровления, характеризующийся

выраженными астено-вегетативными расстройствами, функциональной

неустойчивостью, снижением толерантности к физическим и

психическим нагрузкам;

• - высокий риск отдаленных (главным образом, онкологических)

последствий облучения.

50

51.

• Диагностика сочетанных радиационных поражений заключается,прежде всего, в оценке степени тяжести внешнего лучевого

поражения, а также в установлении характера, локализации и

степени тяжести лучевых поражений, формирующихся при

наружном радиоактивном загрязнении кожных покровов и

слизистых оболочек или при инкорпорации радионуклидов. С этой

целью используются данные физической и биологической

дозиметрии, анамнеза, объективного обследования, а также

результаты

клинико-лабораторных

и

радиометрических

исследований (см. выше).

• Основным принципом лечения сочетанных радиационных

поражений является комплексное применение средств терапии

острой лучевой болезни и местных повреждений кожи и слизистых

оболочек. При оказании неотложной помощи, существенную роль

играет симптоматическая терапия, направленная на борьбу с

болевым синдромом, обусловленным наличием лучевых ожогов, а

также мероприятия по поддержанию функций сердечнососудистой системы. С учетом патогенетических механизмов

взаимного отягощения общих и местных патологических

процессов, при оказании помощи пораженным особое внимание

должно

быть

уделено

дезинтоксикационным

и

противоинфекционным мероприятиям, борьбе с геморрагическими

51

проявлениями, анемией, поражением печени и почек.

52.

Комбинированные радиационные пораженияВ зависимости от количества и сочетания этиологических факторов КРП

подразделяются на:

• двухфакторные

(радиационно-механические,

радиационнотермические, радиационно-химические, радиационно-биологические);

• - трехфакторные (радиационно-механо-термические, радиационномехано-химические,

радиационно-механо-биологические,

радиационно-термо-химические, радиационно-термо-биологические,

радиационно-химико-биологические);

• четырехфакторные

(радиационно-механо-термо-химические,

радиационно-механо-термо-биологические,

радиационно-механохимико-биологические, радиационно-термо-химико-биологические);

• - пятифакторные (радиационно-механо-термо-химико-биологические).

• КРП могут являться результатом ядерного взрыва, быть следствием

техногенных катастроф и террористических актов на объектах ядерной

энергетики. В случае применения, наряду с ядерным, биологического и

(или) химического оружия возможно возникновение радиационнобиологических и радиационно-химических КРП или их сочетания. 52

53.

Наиболее типичными являются КРП, возникающие приодновременном действии поражающих факторов ядерного

взрыва, в результате которого могут возникать комбинации

острых лучевых поражений с ожогами и (или) механическими

травмами.

При применении ядерного оружия среднего калибра (20-50 кт)

на долю КРП приходится до 60-70 % от всех санитарных потерь.

При использовании ядерного оружия малых и сверхмалых

калибров преимущественно возникают “чистые” гамманейтронные поражения. Однако остающаяся в строю часть

облученных может впоследствии (спустя часы и сутки) получить

поражения другими видами оружия.

Это может произойти и при ведении боевых действий на следе

радиоактивного облака, где также создаются условия для

комбинации пролонгированного облучения с огнестрельными

ранениями и ожогами огнем пожаров или огнесмесями (напалм,

пирогели и т.п.). Кроме того, КРП могут возникать у раненых,

обожженных и больных, находящихся на зараженной

радиоактивными веществами местности.

53

54.

• При сочетанных радиационных и комбинированныхпоражениях следует учитывать возможность

возникновения взаимного отягощения и опасных

для жизни проявлений поражения нерадиационной

природы. В таких ситуациях необходимо быстрое

выделение ведущего поражающего фактора,

представляющего

опасность

для

жизни

пострадавшего. При комбинированных поражениях

проявления симптомокомплекса первичной реакции

на облучение могут быть невыраженными и

маскироваться

симптомами

поражений

не

радиационной

природы.

При

этом

может

развиваться лейкоцитоз не характерный для

лучевого воздействия, быстро сменяющийся

лейкопенией

в

сроки,

отличающиеся

от

классических при равномерном облучении всего

тела.

54

55.

В периодике развития костно-мозговой формы ОЛБпри комбинированных поражениях, особенно при

развитии ожоговой болезни, могут наблюдаться

такие

симптомы,

как

кровоточивость,

желудочнокишечные

расстройства,

признаки

интоксикации и другие симптомы, затрудняющие

диагностику и лечение лучевых поражений.

В

динамике

развития

комбинированных

радиационных поражений выделяют:

- острый период или период первичной реакции на

облучение и травму;

- период преобладания проявлений механических

травм, ожогов и отравлений;

- период развития синдромов лучевого поражения

(костно-мозговой и др.);

- период восстановления.

55

56.

Для каждого периода выделяется главный(ведущий) фактор, определяющий тяжесть

пациента, в соответствии с которой и

проводится

соответствующее

лечение.

Оперативные вмешательства рекомендуется

выполнять до начала (развития) костномозгового синдрома ОЛБ или после стойкого

восстановления показателей нейтрофилов (не

менее 1 тыс. в 1 мкл) и тромбоцитов (не менее

60 тыс. в 1 мкл) в периферической крови.

56

57.

Хроническая лучевая болезньэто сложный клинический синдром, который развивается в

случае длительного воздействия ионизирующего излучения в

дозах, которые превышают допустимые.

Характерные проявления:

• длительность и волнообразность течения;

• наличие в клинической симптоматике как признаков

поражения организма от действия облучения, так и

проявлений восстановительных и приспособительных

реакций.

Периоды развития хронической лучевой болезни:

• период формирования, или собственно хроническая лучевая

болезнь;

• период восстановления;

• период последствий лучевой болезни.

57

58.

Клиническая картинаЗаболевание отличается медленным развитием. Наиболее

характерными

симптомами

являются

нарушение

функционирования

нервной,

сердечно-сосудистой,

эндокринной систем, кроветворных органов, желудочнокишечного тракта, печени, почек. Развивается нарушение

обменных процессов.

В зависимости от механизма воздействия, путей попадания

радиоактивных веществ возможны следующее варианты

развития хронической лучевой болезни:

• спровоцированной действием общего внешнего излучения

или радиоактивными изотопами при их равномерном

распределении в организме;

• спровоцированной

действием

изотопов,

которые

депонированы в определенных органах или локальным

внешним облучением.

58

59.

Хроническая лучевая болезнь,спровоцированная общим облучением

регистрируется у лиц, которые подвергались ионизирующему

облучению в течение 3–5 лет и получили одноразовую или

суммарную дозу, превышающую допустимую.

Развитие хронической лучевой болезни проходит определенные

последовательные стадии, которые характеризуются как степени

тяжести:

• I стадия поражения – характеризуется возникновением

ранних функциональных нарушений, которые не являются

специфичными для этого заболевания. Обычно пострадавший

предъявляет жалобы на общее недомогание, относительно

быструю утомляемость, ухудшение общего самочувствия,

снижение

аппетита

и

плохой

сон.

Определяется

эмоциональная лабильность, на кожном покрове возникает

стойкий красный дермографизм, повышенная потливость и

тремор пальцев кистей рук.

59

60.

• Приобъективном

исследовании

определяется

симптоматика нейроциркуляторных расстройств в виде

гипотонии, синусовой аритмии, учащенного сердцебиения.

• Более

постоянными

клиническими

проявлениями

хронической лучевой болезни являются диспептические

расстройства, дискинезии кишечника и желчевыводящих

путей, хронический гастродуоденит с пониженной

секреторной и моторной функцией.

• Иногда

выявляется

повышенная

проницаемость

капилляров, которая подтверждается проведением пробы

Нестерова.

• Нарушение функции эндокринных органов сопровождается

импотенцией у мужчин, нарушением овариальноменструального цикла у женщин.

• В периферической крови определяется лейкопения и

тромбоцитопения различной степени выраженности,

токсическая зернистость нейтрофилов.

60

61.

II стадия поражения характеризуется прогрессированиемастеновегетативных и сосудодвигательных нарушений

(стойкая

гипотония),

угнетением

кроветворения

и

геморрагическими проявлениями.

• Астенизация пострадавшего становится более выраженной

и

характеризуется

усилением

головной

боли,

головокружением,

повышенной

нервозностью

и

эмоциональной

лабильностью,

снижением

памяти,

значительным снижением потенции и полового влечения.

Нарушения

трофики

отличаются

возникновением

дерматитов, расслаиванием и ломкостью ногтевых

пластинок. Наблюдаются геморрагические гингивиты и

стоматиты, кровоизлияния в коже и слизистых оболочках,

частые носовые кровотечения.

• В периферической крови определяется лейкопения (до 2,0

×109/л), нейтропения и лимфопения. В костном мозге

выявляется гипоплазия всех ветвей кроветворения.

61

62.

III стадия поражения хронической лучевой болезнихарактеризуется тяжелыми необратимыми изменениями в

организме и полным отсутствием регенеративных процессов в

тканях.

• Пострадавший резко астеничен, тревожит выраженная общая

слабость, постоянная головная боль, тошнота, рвота,

нарушение сна, частые кровотечения, значительное снижение

памяти.

• Больной предъявляет жалобы на одышку даже при

незначительной физической нагрузке, приступы учащенного

сердцебиения, ноющие, тупые боли за грудиной. Отсутствие

аппетита сочетается с диспептическими расстройствами.

Лейкопения

достигает

до

1,0

×109/л,

выявляются

тромбоцитопения и абсолютная нейтропения и лимфопения.

Форменные элементы крови имеют дегенеративные

изменения, развивается тяжелая форма гиперхромной анемии.

• Возникновение панмиелофтиза в результате присоединения

вторичной инфекции может стать причиной септического

состояния.

62

63.

IV стадия поражения является восстановительным периодом.Период восстановления начинается после прекращения

воздействия ионизирующего излучения и может продолжаться

2–3 года.

• Изменения

периферической

крови

практически

не

наблюдаются

или

характеризуются

незначительными

сдвигами. Секреторная функция пищеварительных желез

нормализуется. Восстановление сердечно-сосудистой и

нервной системы восстанавливаются значительно медленнее

– приблизительно через 4–6 лет после прекращения

воздействия ионизирующего излучения.

• В отдельных случаях развиваются поздние органические

изменения нервной системы, происходит ускорение

возрастных инволюционных процессов в хрусталике и

сосудах глаз (атеросклеротическая ангиопатия сетчатки глаз,

катаракта).

• В дальнейшем нередко развиваются гипопластические и

дистрофические изменения в органах и системах;

гиперпластические и бластоматозные процессы – лейкозы,

новообразования; возникает ускорение инволюционных

процессов в нервной, сосудистой и эндокринной системах. 63

64.

Хроническая лучевая болезнь, обусловленнаяпопаданием радиоактивных веществ в организм

характеризуется астенизацией пострадавшего, симптоматикой

геморрагического диатеза и нарушениями в кроветворной

системе.

• На фоне астенических проявлений выявляется артериальная

гипотония и умеренная лейкопения.

• В настоящее время большое значение отводится

воздействию малых доз радиации, в результате которых

возникает определенная группа заболеваний. Данная группа

больных нуждается в проведении диагностических и

лечебных мероприятий, так как при воздействии радиации

поражается больше органов и систем, чем возможно

выявить на основании клинической симптоматики острой

лучевой болезни.

• Повышенная чувствительность некоторых тканей организма

характеризуется возникновением в них новообразований

спустя несколько лет после воздействия ионизирующего

излучения.

64

65.

Отдаленные последствия общего(тотального) облучения

У больных, перенесших острую лучевую болезнь, в течение

длительного времени, иногда всю жизнь, могут сохраняться

остаточные явления и развиваться отдаленные последствия.

Остаточные явления чаще всего проявляются гипоплазией и

дистрофией тканей, наиболее сильно поврежденных при

облучении. Они представляют собой следствия неполного

восстановления повреждений, лежавших в основе острого

поражения: лейкопения, анемия, нарушения иммунитета,

стерильность и др. В отличие от них отдаленные последствия это развитие новых патологических процессов, признаки которых

в остром периоде отсутствовали, таких как катаракты,

склеротические изменения, дистрофические процессы,

новообразования, сокращение продолжительности жизни. У

потомства облученных родителей в результате мутаций в

герминативных клетках могут проявиться генетические

65

последствия.

66.

Неопухолевые отдаленные последствияоблучения

Неопухолевые (нестохастические) отдаленные последствия

относятся к числу детерминированных эффектов облучения,

тяжесть которых зависит, главным образом, от степени дефицита

числа клеток соответствующих тканей (гипопластические

процессы). К числу наиболее важных компонентов комплекса

причин, определяющих развитие отдаленных последствий

облучения, относятся повреждения мелких кровеносных сосудов

и расстройства микроциркуляции, ведущие к развитию тканевой

гипоксии и вторичному поражению паренхиматозных органов. К

отдаленным нестохастическим эффектам относят и некоторые

гиперпластические

процессы,

развивающиеся

как

компенсаторная реакция на снижение функций определенного

типа клеток. Такие реакции характерны для эндокринных органов.

Например, очаговая гиперплазия ткани щитовидной железы при

повреждении других ее участков в случае инкорпорации

66

радиоактивного йода.

67.

Канцерогенные эффекты облученияРадиационный канцерогенез относится к числу стохастических эффектов.

Основной причиной злокачественной трансформации облученной клетки

являются нелетальные повреждения генетического материала. Прямой

причиной злокачественной трансформации клетки является мутация,

возникшая в результате поглощения порции энергии излучения

соответствующим участком генома клетки. Под влиянием облучения

повышается нестабильность ядерной ДНК. В процессе репарации ее

нелетальных повреждений возникают условия, способствующие включению

онковируса в геном соматической клетки или активация онковируса уже

находившегося в репрессированном состоянии в составе генома с

последующей раковой трансформацией. Фактором, способствующим

злокачественной трансформации клетки бывают расстройства гормональной

регуляции. Особенно велико значение этого фактора при внутреннем

радиоактивном заражении, когда радионуклиды длительное время

воздействуют на железу, нарушая выработку ею гормонов, влияющих на

функции других органов. Способствуют развитию опухоли и вызванные

облучением нарушения иммунитета, в результате чего облегчается развитие

опухоли не только из трансформированных облучением клеток, но и из клеток,

мутации в которых возникли спонтанно или под влиянием других факторов.

67

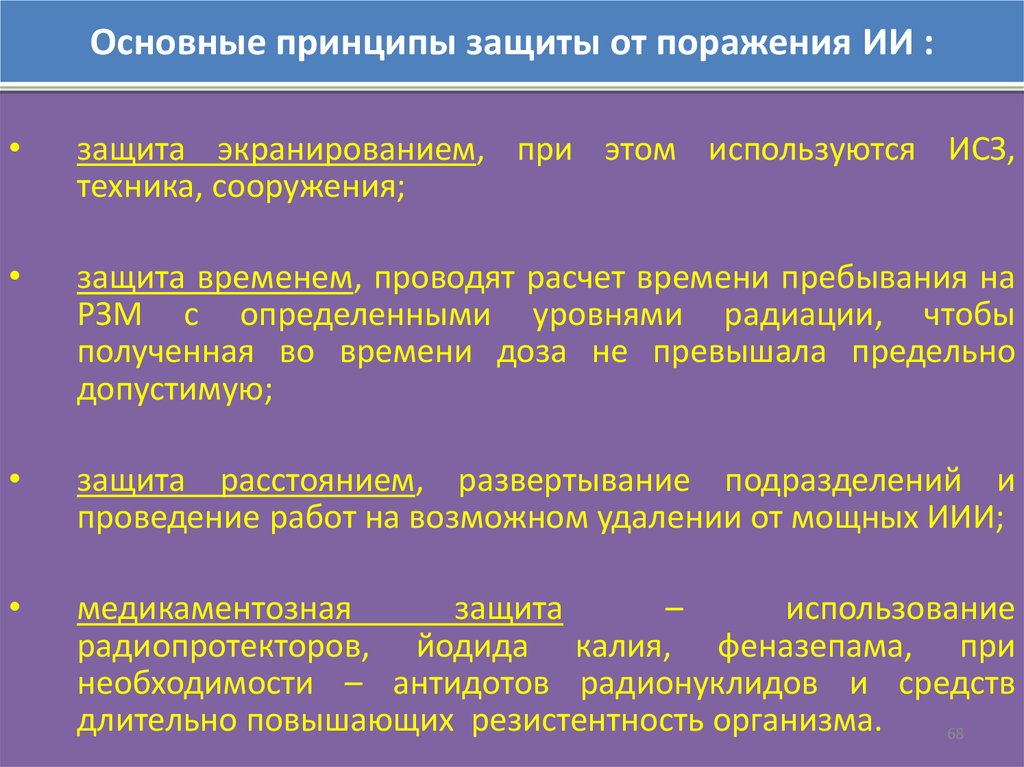

68.

Основные принципы защиты от поражения ИИ :защита экранированием, при этом используются ИСЗ,

техника, сооружения;

защита временем, проводят расчет времени пребывания на

РЗМ с определенными уровнями радиации, чтобы

полученная во времени доза не превышала предельно

допустимую;

защита расстоянием, развертывание подразделений и

проведение работ на возможном удалении от мощных ИИИ;

медикаментозная

защита

–

использование

радиопротекторов, йодида калия, феназепама, при

необходимости – антидотов радионуклидов и средств

длительно повышающих резистентность организма.

68

69.

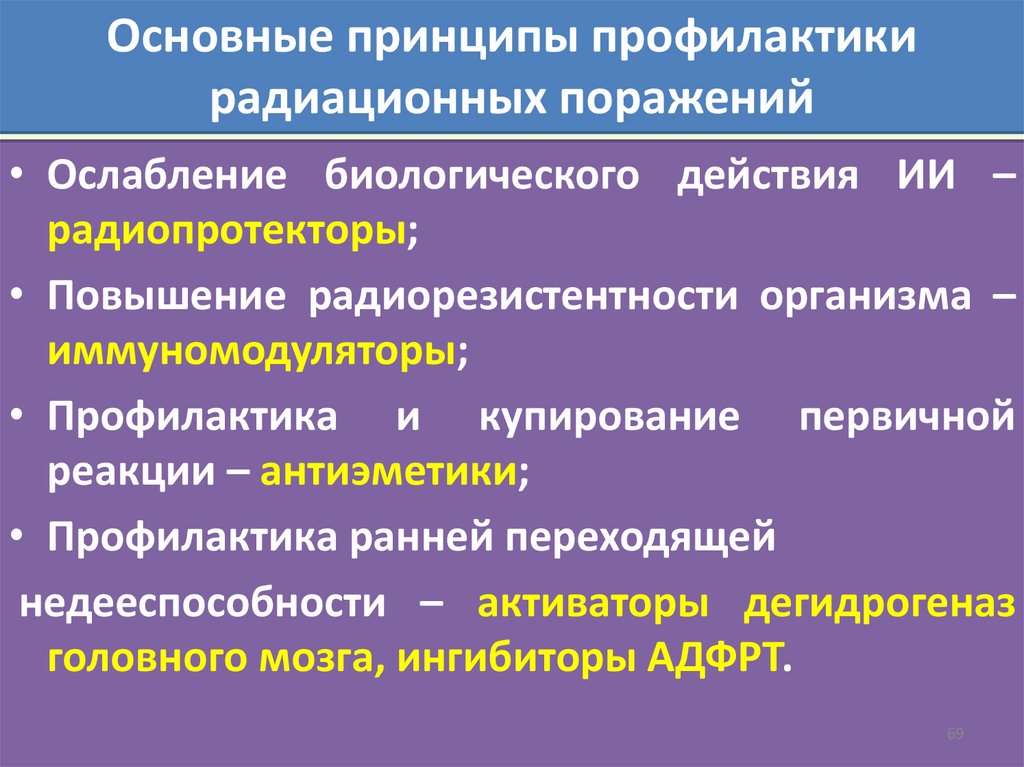

Основные принципы профилактикирадиационных поражений

• Ослабление биологического действия ИИ –

радиопротекторы;

• Повышение радиорезистентности организма –

иммуномодуляторы;

• Профилактика и купирование первичной

реакции – антиэметики;

• Профилактика ранней переходящей

недееспособности – активаторы дегидрогеназ

головного мозга, ингибиторы АДФРТ.

69

70.

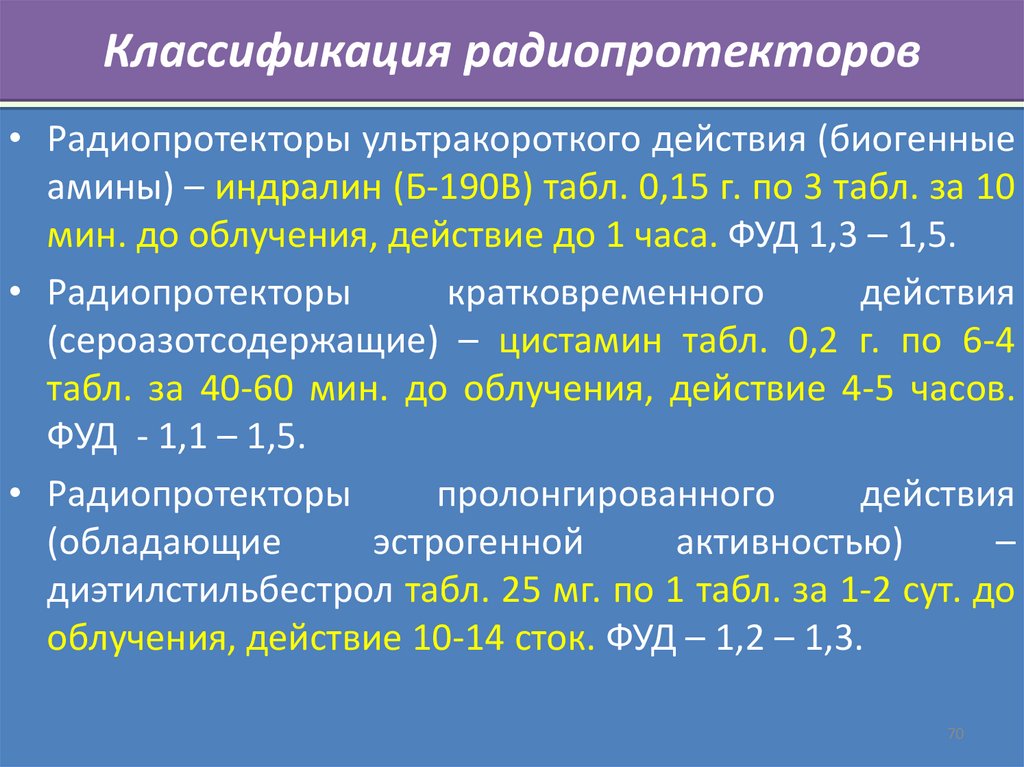

Классификация радиопротекторов• Радиопротекторы ультракороткого действия (биогенные

амины) – индралин (Б-190В) табл. 0,15 г. по 3 табл. за 10

мин. до облучения, действие до 1 часа. ФУД 1,3 – 1,5.

• Радиопротекторы

кратковременного

действия

(сероазотсодержащие) – цистамин табл. 0,2 г. по 6-4

табл. за 40-60 мин. до облучения, действие 4-5 часов.

ФУД - 1,1 – 1,5.

• Радиопротекторы

пролонгированного

действия

(обладающие

эстрогенной

активностью)

–

диэтилстильбестрол табл. 25 мг. по 1 табл. за 1-2 сут. до

облучения, действие 10-14 сток. ФУД – 1,2 – 1,3.

70

71.

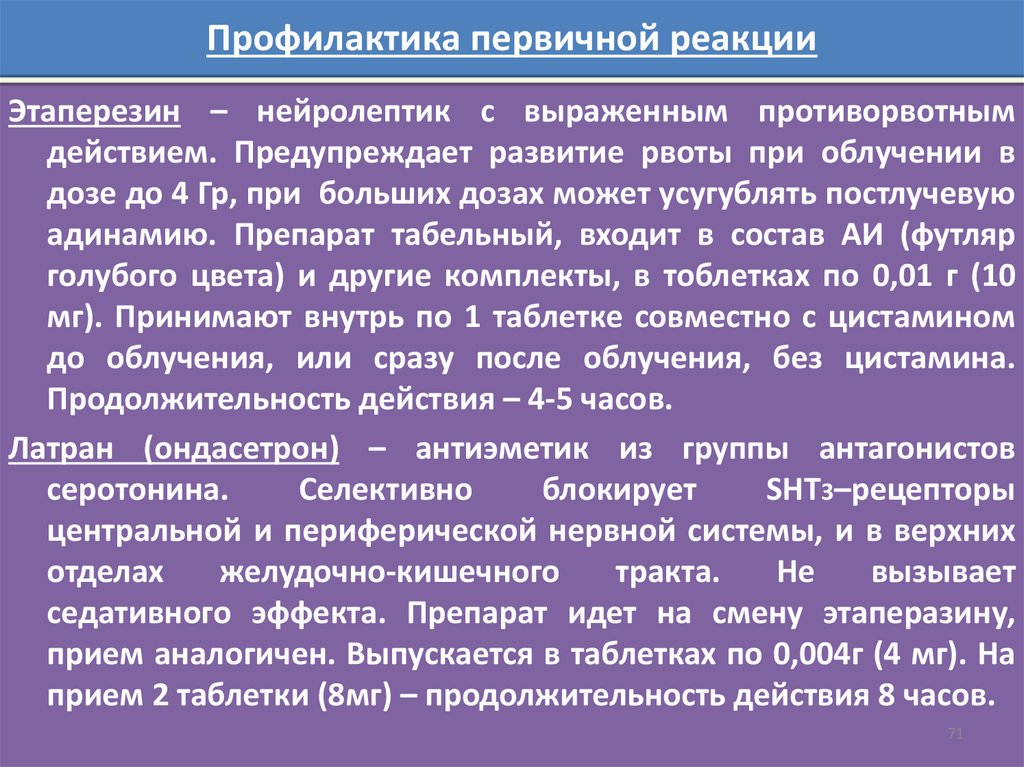

Профилактика первичной реакцииЭтаперезин – нейролептик с выраженным противорвотным

действием. Предупреждает развитие рвоты при облучении в

дозе до 4 Гр, при больших дозах может усугублять постлучевую

адинамию. Препарат табельный, входит в состав АИ (футляр

голубого цвета) и другие комплекты, в тоблетках по 0,01 г (10

мг). Принимают внутрь по 1 таблетке совместно с цистамином

до облучения, или сразу после облучения, без цистамина.

Продолжительность действия – 4-5 часов.

Латран (ондасетрон) – антиэметик из группы антагонистов

серотонина.

Селективно

блокирует

SHT3–рецепторы

центральной и периферической нервной системы, и в верхних

отделах

желудочно-кишечного

тракта.

Не

вызывает

седативного эффекта. Препарат идет на смену этаперазину,

прием аналогичен. Выпускается в таблетках по 0,004г (4 мг). На

прием 2 таблетки (8мг) – продолжительность действия 8 часов.

71

72.

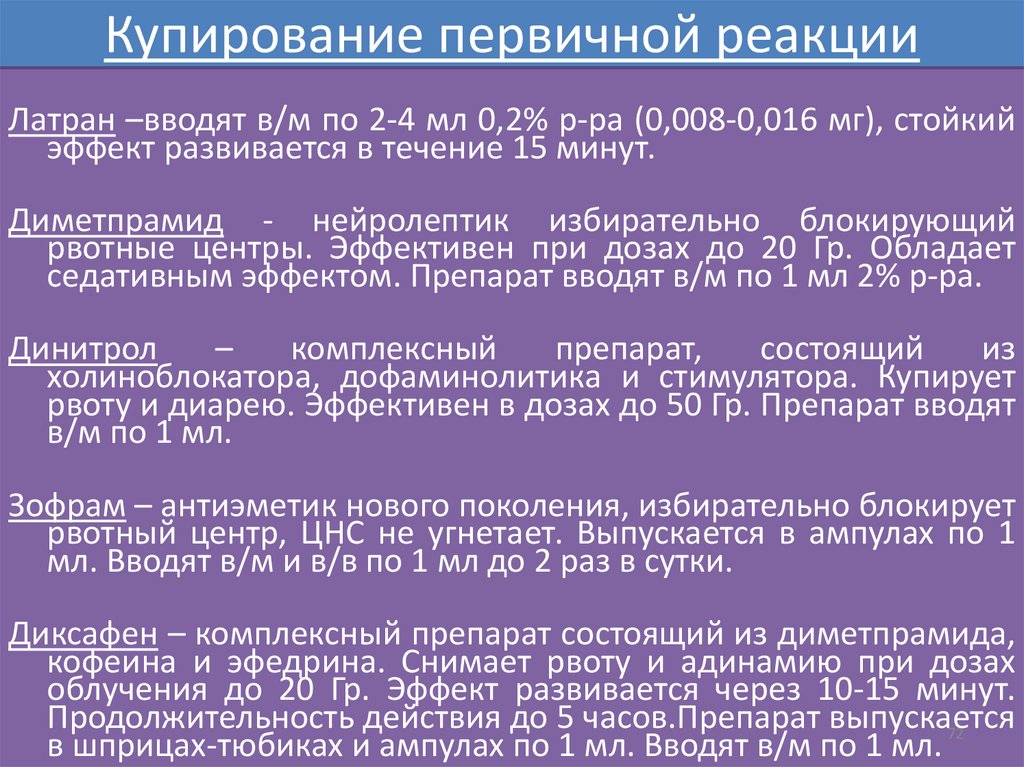

Купирование первичной реакцииЛатран –вводят в/м по 2-4 мл 0,2% р-ра (0,008-0,016 мг), стойкий

эффект развивается в течение 15 минут.

Диметпрамид - нейролептик избирательно блокирующий

рвотные центры. Эффективен при дозах до 20 Гр. Обладает

седативным эффектом. Препарат вводят в/м по 1 мл 2% р-ра.

Динитрол

–

комплексный

препарат,

состоящий

из

холиноблокатора, дофаминолитика и стимулятора. Купирует

рвоту и диарею. Эффективен в дозах до 50 Гр. Препарат вводят

в/м по 1 мл.

Зофрам – антиэметик нового поколения, избирательно блокирует

рвотный центр, ЦНС не угнетает. Выпускается в ампулах по 1

мл. Вводят в/м и в/в по 1 мл до 2 раз в сутки.

Диксафен – комплексный препарат состоящий из диметпрамида,

кофеина и эфедрина. Снимает рвоту и адинамию при дозах

облучения до 20 Гр. Эффект развивается через 10-15 минут.

Продолжительность действия до 5 часов.Препарат выпускается

в шприцах-тюбиках и ампулах по 1 мл. Вводят в/м по 1 мл. 72

Медицина

Медицина