Похожие презентации:

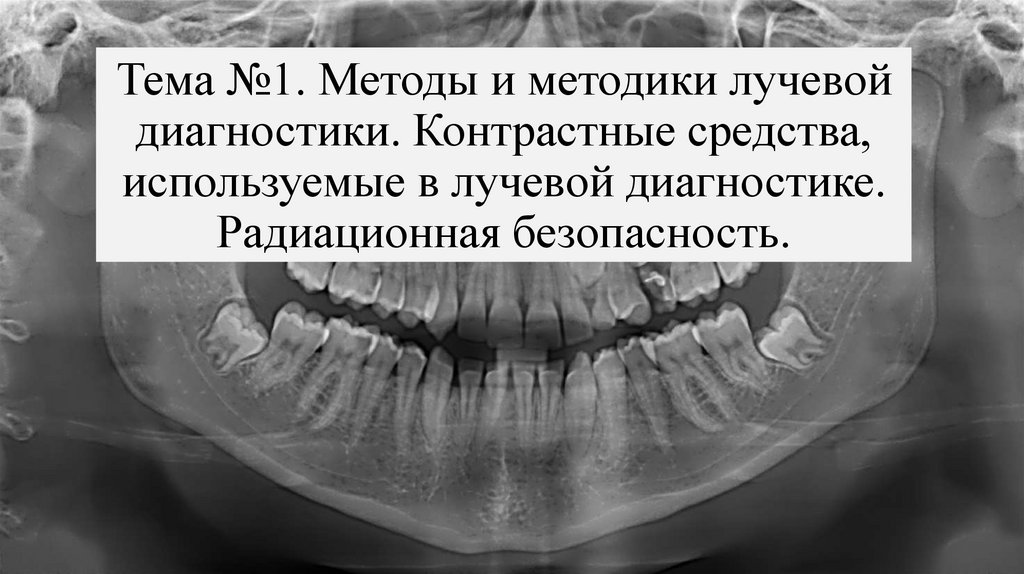

Методы и методики лучевой диагностики. Контрастные средства, используемые в лучевой диагностике. Радиационная безопасность

1.

Тема №1. Методы и методики лучевойдиагностики. Контрастные средства,

используемые в лучевой диагностике.

Радиационная безопасность.

2.

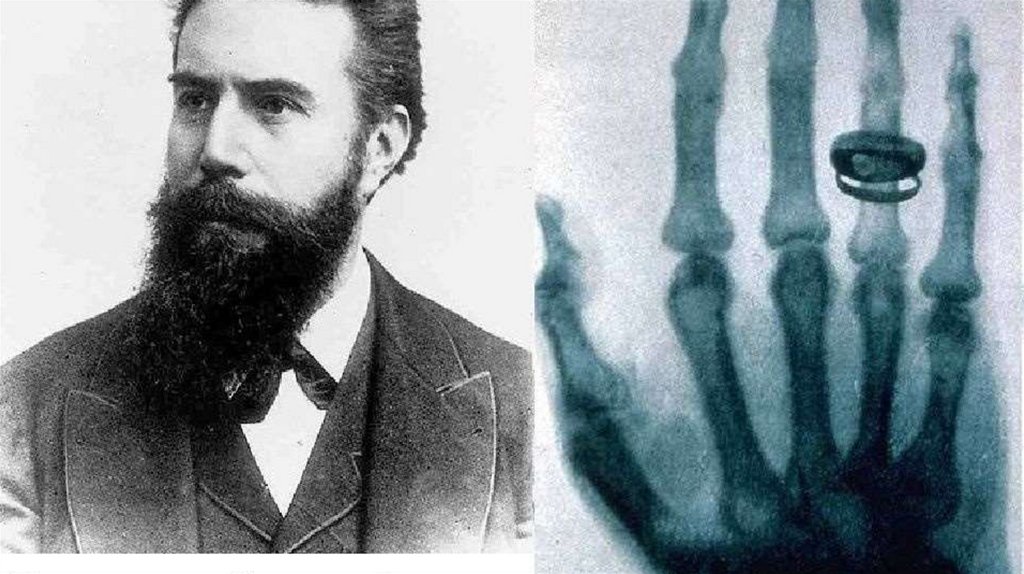

История развития рентгенологии→Лучевая диагностика появилась, когда немецкий ученый Вильгельм

Конрад Рентген с помощью Х-лучей получил первый снимок костей

кисти.

→Уже 22 декабря 1895 г. Рентген произвел 15-минутную экспозицию

Х-лучами руки своей жены и получил снимки костей кисти с кольцами

на пальцах. Рентген стал первым (1901 г.) лауреатом Нобелевской

премии по физике.

3.

4.

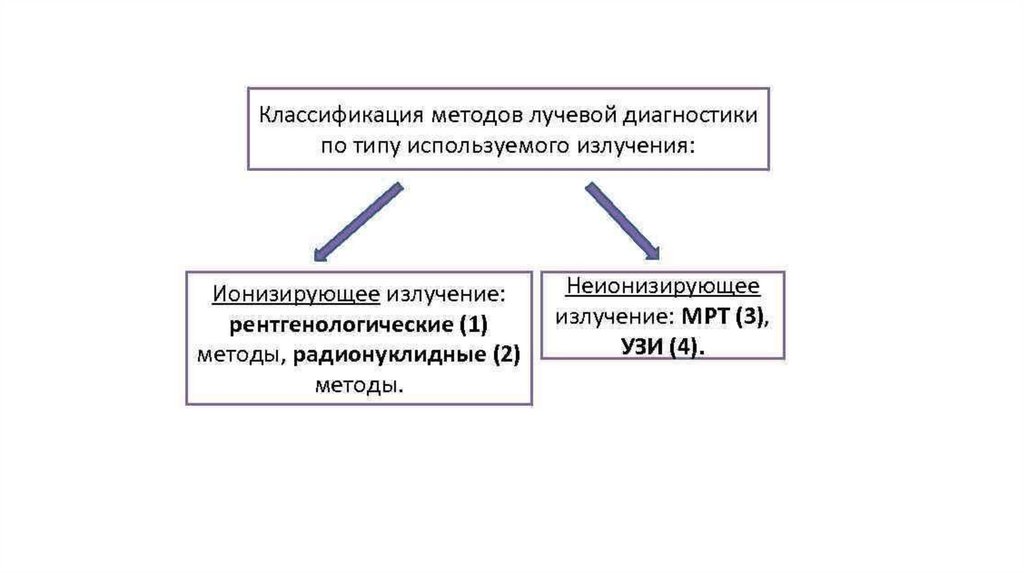

Методики получения медицинскихдиагностических изображений:

5.

6.

Природа и свойства Х-лучей.→ Рентгеновские лучи — это вид электромагнитных колебаний,

между гамма- и УФ-излучением.

→ Рентгеновская трубка состоит из стеклянного вакуумного баллона,

в который впаяны 2 электрода: катод и анод. Катод –вольфрамовая

спираль. При подаче электрического тока на катод происходит

электронная эмиссия (выпуск электронов), при которой электроны

отделяются от спирали и направляются к аноду. Анод (скошенный

диск) так же содержит вольфрамовую пластину, на которую

фокусируются электроны — это и есть место образования

рентгеновских лучей.

7.

8.

Основные свойства рентгеновскогоизлучения:

1. Рентгеновские лучи распространяются прямолинейно.

2. Поглощение и рассеивание

3. Рентгеновское излучение обладает большой проникающей

способностью сквозь органы и ткани живого организма.

Проникающая способность рентгеновских лучей зависит:

От качества лучей. Чем короче длина рентгеновских лучей (т.е.,

чем жестче рентгеновское излучение), тем глубже проникают эти лучи

и, наоборот, чем длиннее волна лучей (чем мягче излучение), тем на

меньшую глубину они проникают.

От объема исследуемого тела: чем толще объект, тем труднее

рентгеновские лучи «пробивают» его.

9.

От химического состава и строения исследуемого тела. Чем больше

в веществе элементов с высоким атомным весом, тем сильнее оно

поглощает рентгеновское излучение и, наоборот, чем меньше атомный вес,

тем прозрачнее вещество для этих лучей.

6. Рентгеновские лучи вызывают свечение некоторых химических

соединений, называемое флюоресценцией.

7. Рентгеновские лучи обладают фотохимическим действием: разлагают

соединения серебра с галогенами и вызывают почернение

фотографических слоёв, формируя изображение на рентгеновском снимке.

8. Рентгеновские лучи передают свою энергию атомам и молекулам

окружающей среды, через которую они проходят, проявляя

ионизирующее действие.

9. Рентгеновское излучение оказывает выраженное биологическое

действие в облучённых органах и тканях: в небольших дозах стимулирует

обмен веществ, в больших — может привести к развитию лучевых

поражений, а также острой лучевой болезни. При этом критическими

структурами являются ДНК и мембраны клетки (гонады, ККМ).

Стохастические эффекты– вероятностные (онкология) ,

детерминированные – имеют четкие дозовые пороги (лучевая болезнь).

10.

Скиалогические (теневые) особенностирентгенологического изображения.

→ Рентгенография предназначена для получения статических, то есть

неподвижных, аналоговых изображений на рентгеновских пленках,

которые называются рентгенограммами.

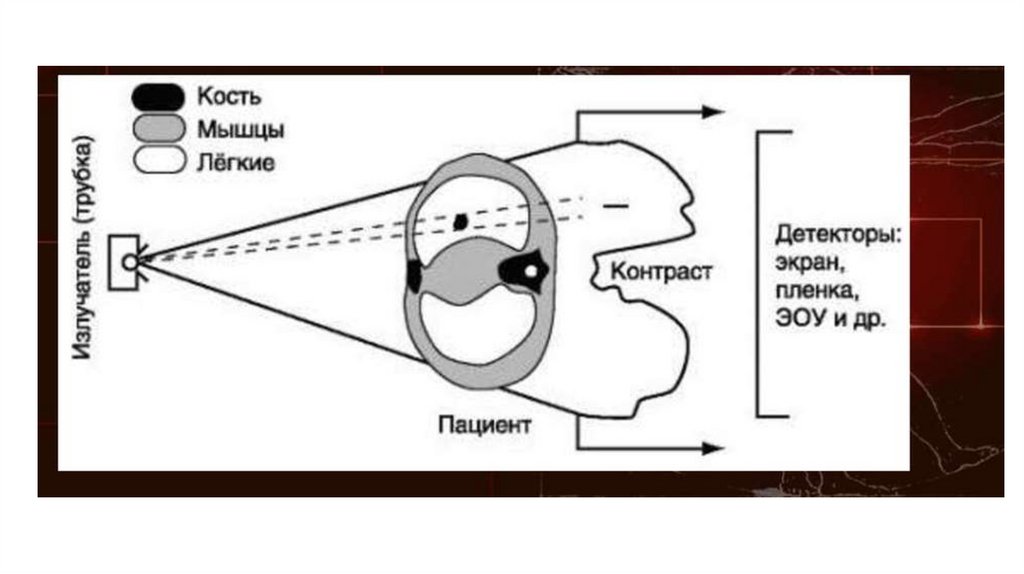

→ Рентгеновские лучи после прохождения через тело пациента

неравномерно ослабляются и засвечивают рентгенографическую пленку.

Рентгенограмма представляет собой изображение, выполненное в чернобелых тонах. Черным участкам на рентгенограммах соответствуют

органы и ткани, имеющие низкую плотность (например, легкие). Они

хорошо пропускают рентгеновские лучи, которые засвечивают

рентгеновскую пленку. При этом происходит интенсивное

восстановление металлического серебра, имеющего черный цвет.

Белым участкам на рентгенограммах соответствуют органы и ткани с

высокой плотностью (например, кости). Они сильно поглощают

рентгеновское излучение. Поэтому энергии рентгеновских лучей,

дошедших до рентгеновской пленки, недостаточно для ее засвечивания, и

она при проявлении остается белой Такая пленка и является

традиционной, или классической, негативной рентгенограммой.

11.

→ Затемнение – участок более высокой плотности,выглядит как более светлый участок.

→ Просветление – область повышенной прозрачности,

которая выглядит как более темный участок.

12.

Особенностями теневого рентгеновскогоизображения является:

1. Размеры рентгеновского изображения в целом всегда

увеличены по сравнению с изучаемым объектом.

2. Когда обьект и пленка не в параллельных плоскостях,

изображение искажается.

3. Изображение суммационное. Следовательно снимки

должны быть произведены не менее, чем в двух

взаимно-препендикулярных проекциях.

4. Негативное изображение

13.

14.

15.

16.

17.

Компьютерная томография. Показания ипротивопоказания к выполнению компьютерной

томографии.

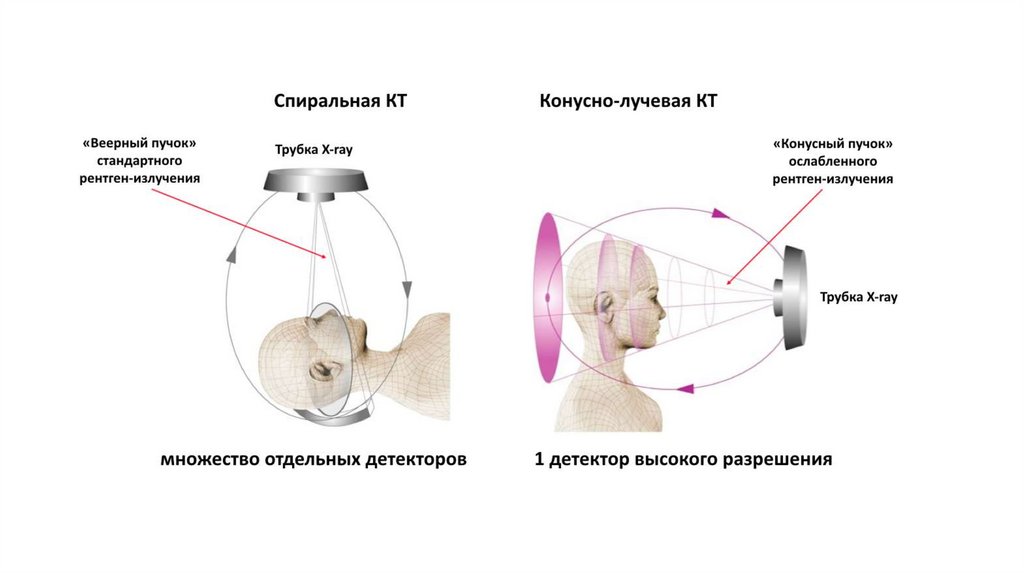

→ Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) -

рентгенологическое исследование, при котором изображение

исследуемого объекта получают путем послойного сканирования

узким пучком рентгеновского излучения, когда рентгеновская

трубка совершает движение по окружности. Проходя через ткани

исследуемого пациента рентгеновское излучение ослабляется

соответственно плотности и атомному составу тканей. При этом

пучок рентгеновских лучей фиксируется специальной системой

детекторов, которые преобразуют энергию излучения в

электрические сигналы (по принципу цифровой рентгенологии).

Рентгеновское излучение создается рентгеновской трубкой.

18.

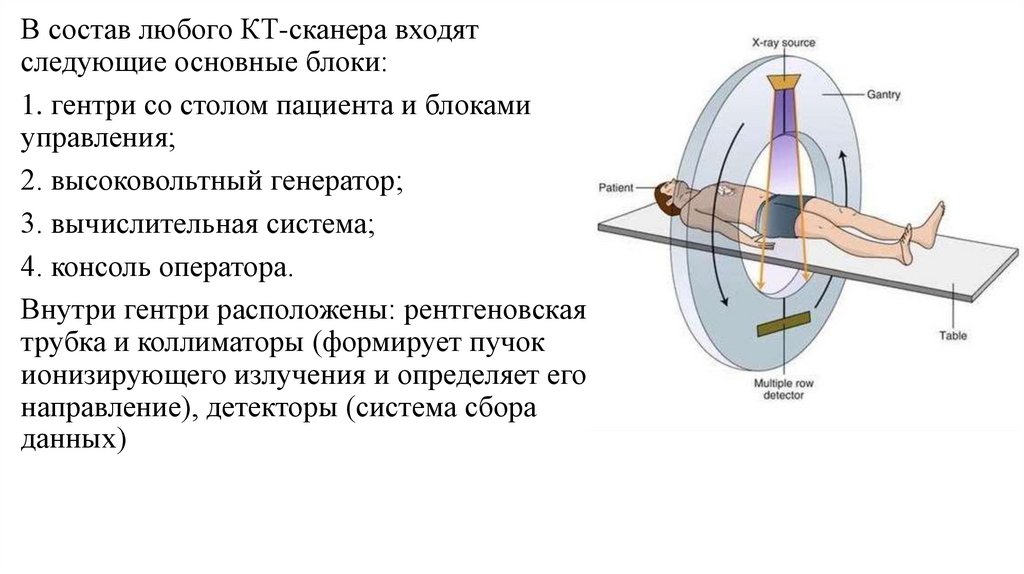

В состав любого КТ-сканера входятследующие основные блоки:

1. гентри со столом пациента и блоками

управления;

2. высоковольтный генератор;

3. вычислительная система;

4. консоль оператора.

Внутри гентри расположены: рентгеновская

трубка и коллиматоры (формирует пучок

ионизирующего излучения и определяет его

направление), детекторы (система сбора

данных)

19.

20.

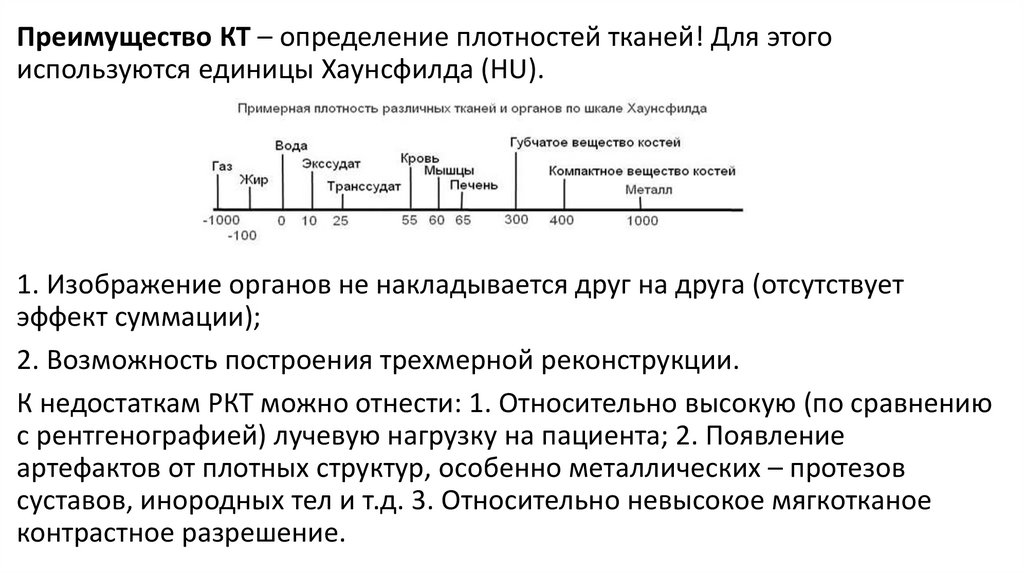

Преимущество КТ – определение плотностей тканей! Для этогоиспользуются единицы Хаунсфилда (HU).

1. Изображение органов не накладывается друг на друга (отсутствует

эффект суммации);

2. Возможность построения трехмерной реконструкции.

К недостаткам РКТ можно отнести: 1. Относительно высокую (по сравнению

с рентгенографией) лучевую нагрузку на пациента; 2. Появление

артефактов от плотных структур, особенно металлических – протезов

суставов, инородных тел и т.д. 3. Относительно невысокое мягкотканое

контрастное разрешение.

21.

22.

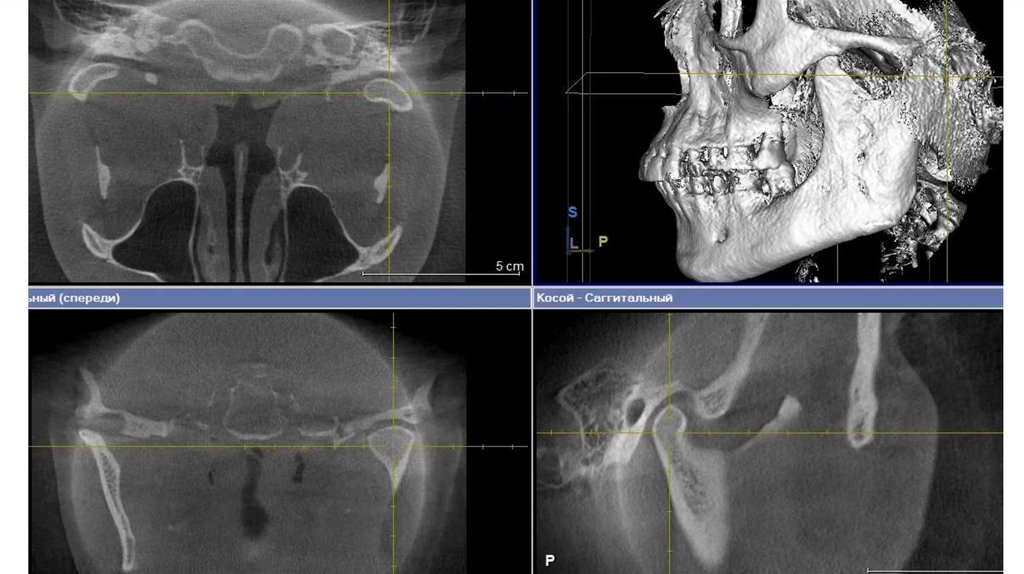

КЛКТ в сравнении с МСКТ:• +: Низкая лучевая нагрузка, удобное позиционирование

пациента, меньшая толщина среза;

• -: Некорректное измерение плотности тканей, более низкое

мягкотканое разрешение (в более старых аппаратах) и 3Dвизуализация.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

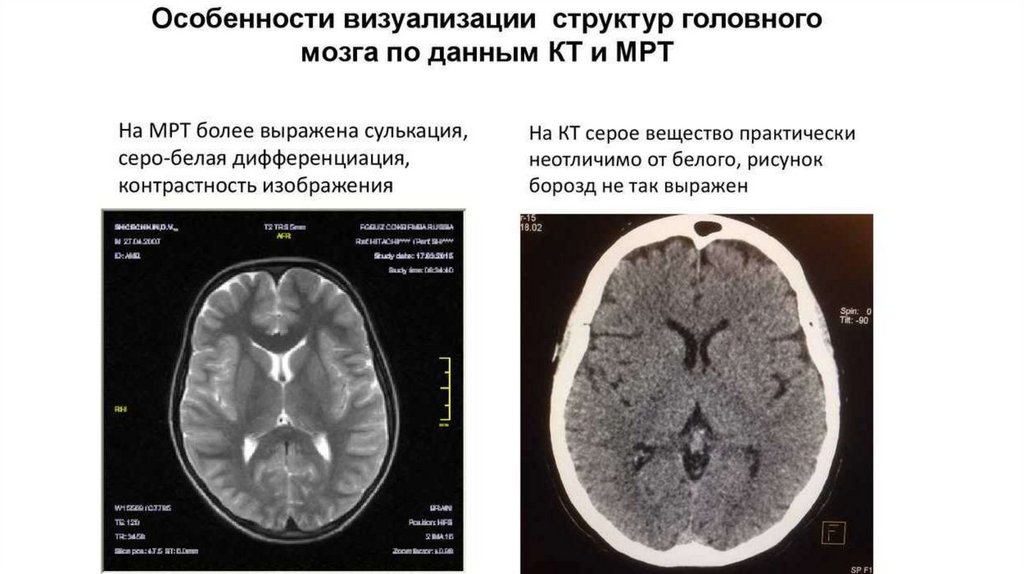

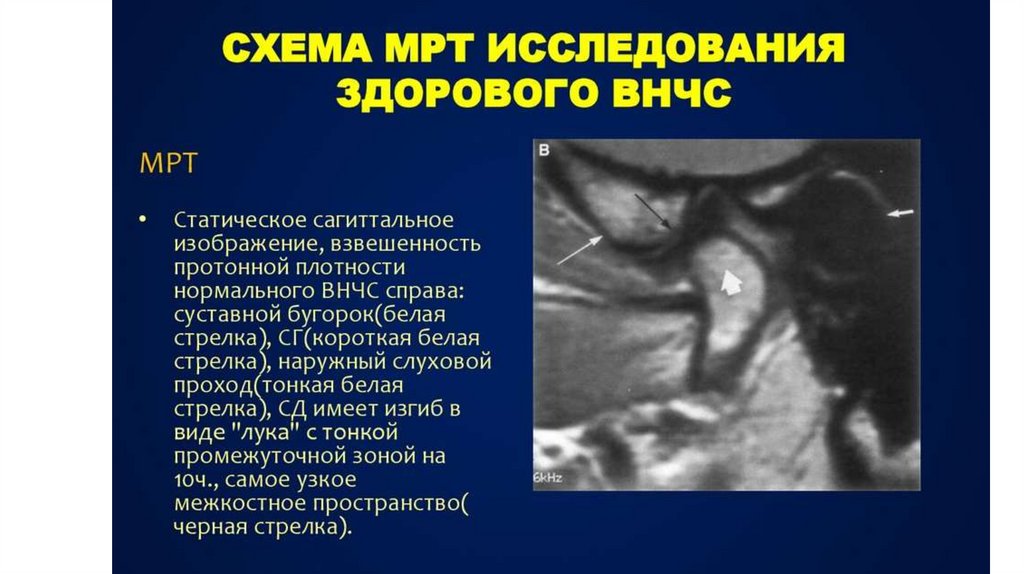

Магнитно-резонансная томография (МРТ)– метод лучевой диагностики, основанный на использовании магнитного поля и

радиоволн для получения послойных и объемных изображений органов и

тканей. При этом на изображении фиксируется как разница в плотности тканей,

т.е. количество ядер в единице объема, так и разница в скорости восстановления

этих ядер после их возбуждения радиочастотным импульсом (Т1, Т2-релаксации)

Принцип МРТ

1.

Помещение пациента в постоянное магнитное поле с ориентацией ядер

водорода вдоль силовых линий магнитного поля

2.

Наложение градиентного (переменного) магнитного поля для выбора

плоскостей томографических изображений в зоне исследования

3.

Подача радиочастотного импульса с поглощением энергии ядрами

водорода

4.

Выделение ядрами водорода поглощенной энергии с индукцией

электрического сигнала в приемных катушках

5.

Преобразование полученного сигнала с последующим синтезом

изображения

35.

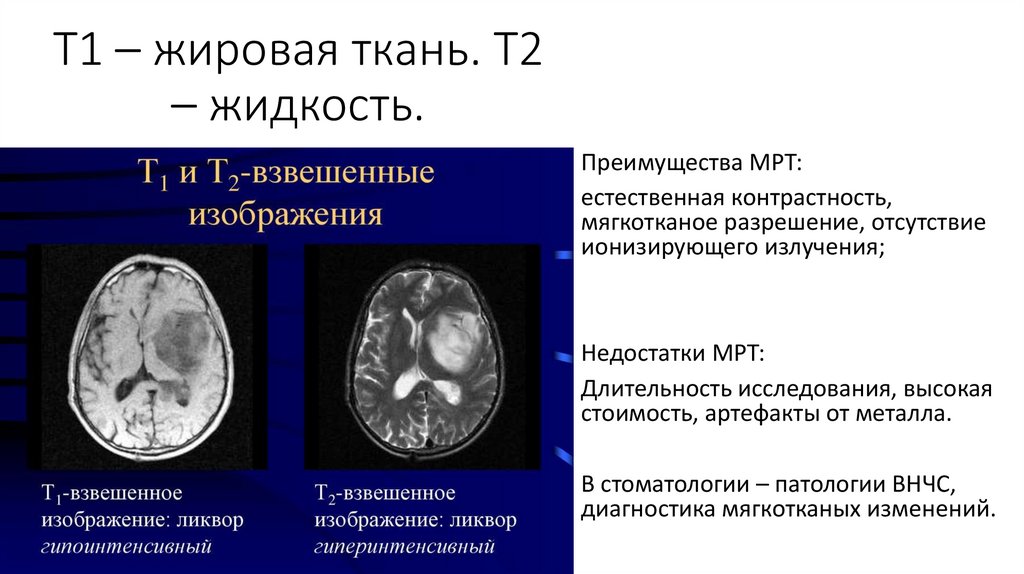

Т1 – жировая ткань. Т2– жидкость.

Преимущества МРТ:

естественная контрастность,

мягкотканое разрешение, отсутствие

ионизирующего излучения;

Недостатки МРТ:

Длительность исследования, высокая

стоимость, артефакты от металла.

В стоматологии – патологии ВНЧС,

диагностика мягкотканых изменений.

36.

Противопоказания к КТ:→ Абсолютных не существует.

→ Относительные: беременность, тяжелое состояние пациента. Для

исследований с КУ – почечная недостаточность.

Противопоказания к МРТ:

→ Абсолютные: ферромагнитные импланты (кардиостимуляторы,

искусственные клапаны сердца, стальные имплантаты, эндопротезы),

металлические инородные тела

→ Относительные: 1 триместр беременности, клаустрофобия,

тяжелое состояние пациента.

37.

38.

39.

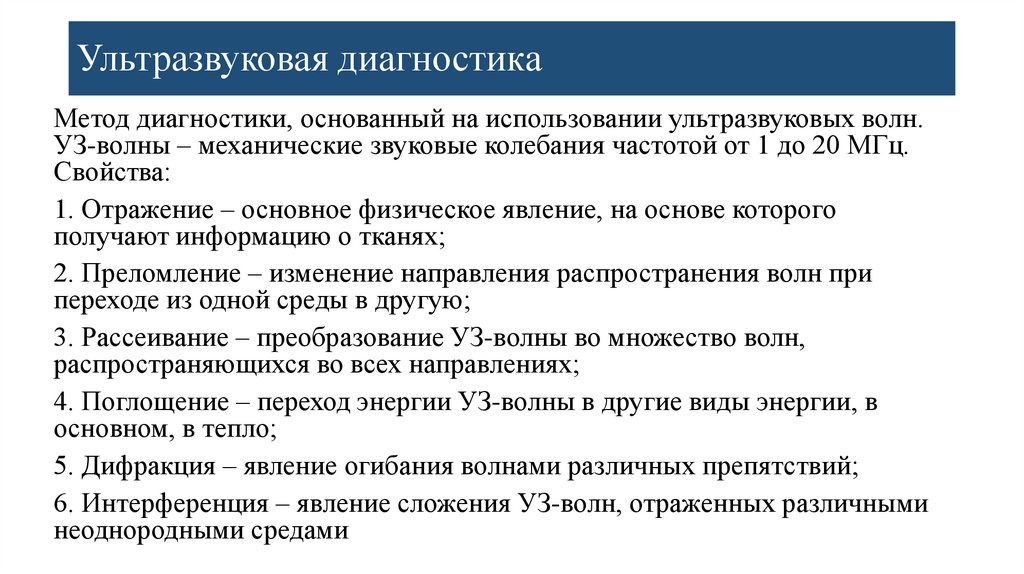

Ультразвуковая диагностикаМетод диагностики, основанный на использовании ультразвуковых волн.

УЗ-волны – механические звуковые колебания частотой от 1 до 20 МГц.

Свойства:

1. Отражение – основное физическое явление, на основе которого

получают информацию о тканях;

2. Преломление – изменение направления распространения волн при

переходе из одной среды в другую;

3. Рассеивание – преобразование УЗ-волны во множество волн,

распространяющихся во всех направлениях;

4. Поглощение – переход энергии УЗ-волны в другие виды энергии, в

основном, в тепло;

5. Дифракция – явление огибания волнами различных препятствий;

6. Интерференция – явление сложения УЗ-волн, отраженных различными

неоднородными средами

40.

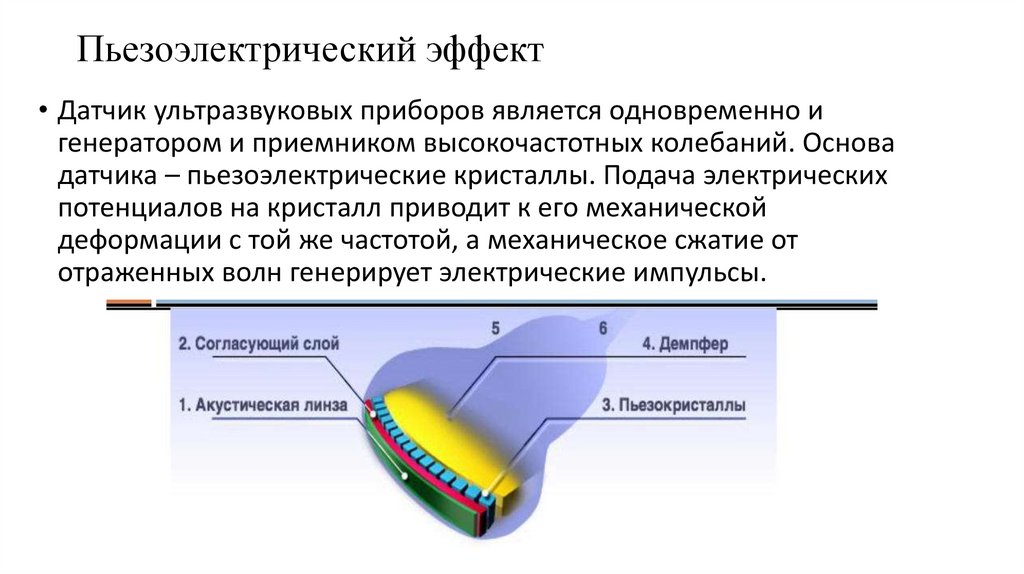

Пьезоэлектрический эффект• Датчик ультразвуковых приборов является одновременно и

генератором и приемником высокочастотных колебаний. Основа

датчика – пьезоэлектрические кристаллы. Подача электрических

потенциалов на кристалл приводит к его механической

деформации с той же частотой, а механическое сжатие от

отраженных волн генерирует электрические импульсы.

41.

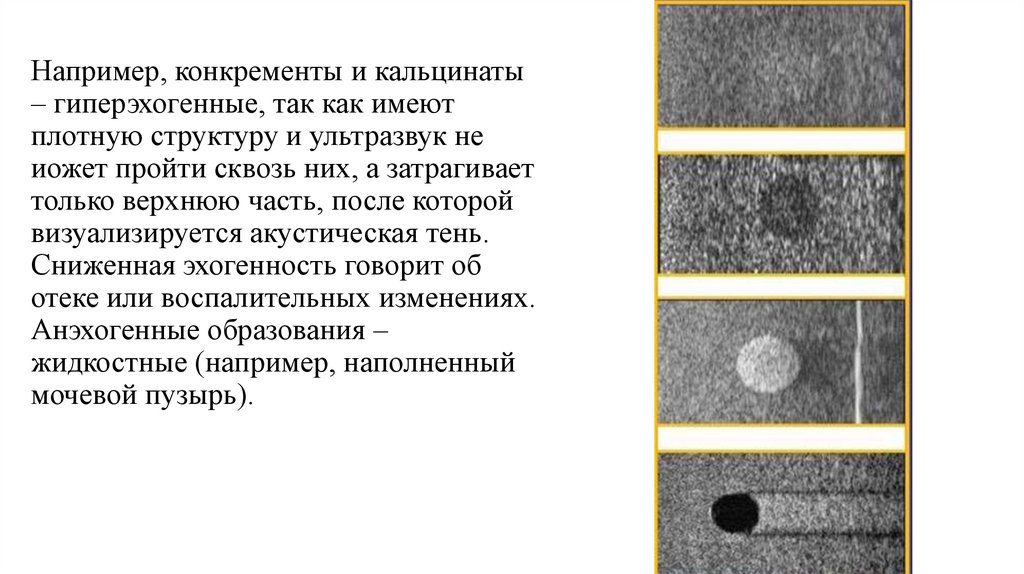

Важным критерием оценки данных является эхогенность. Этоспособность исследуемого объекта отражать ультразвук. Различные

структуры организма имеют разную эхогенность, что позволяет

визуализировать их и дифференцировать от окружающих тканей.

Изоэхогенность – нормальная эхогенность (объекты серого цвета),

гипоэхогенность – сниженная (цвет ближе к черному),

гиперэхогенность – высокая (белый цвет), анэхогенность –

эхонегативность (образования черного цвета).

Преимущества УЗИ: 1. Простота исследования (быстрое заключение,

легкая подготовка);

2. Практически отсутствуют противопоказания;

Недостатки: 1. Ограничение области исследования;

2. Операторозависимое исследование

42.

Например, конкременты и кальцинаты– гиперэхогенные, так как имеют

плотную структуру и ультразвук не

иожет пройти сквозь них, а затрагивает

только верхнюю часть, после которой

визуализируется акустическая тень.

Сниженная эхогенность говорит об

отеке или воспалительных изменениях.

Анэхогенные образования –

жидкостные (например, наполненный

мочевой пузырь).

43.

44.

45.

46.

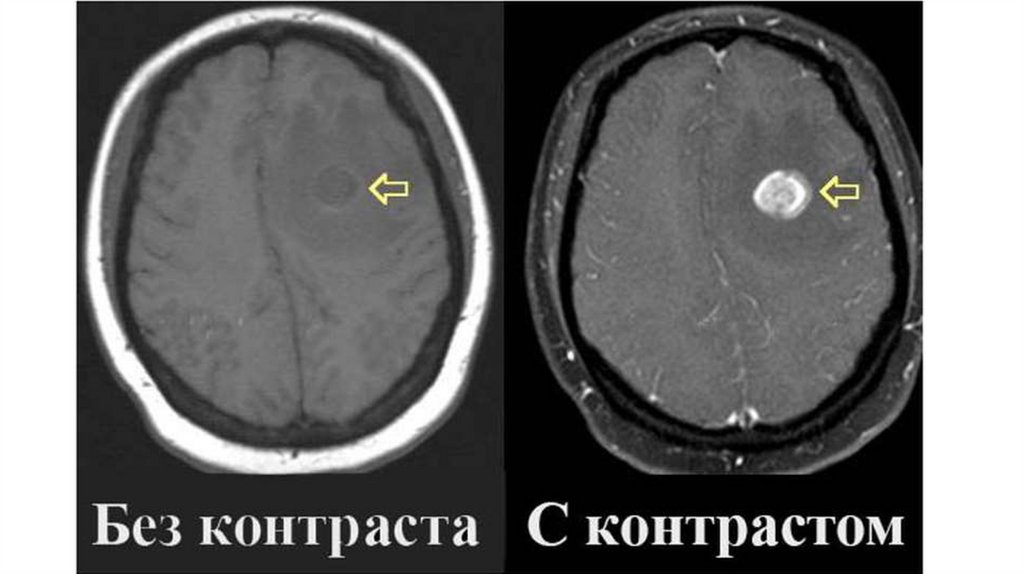

Классификация контрастных средств, используемыхв лучевой диагностике.

При обычном рентгенографическом исследовании легко получить изображение органов,

которые в разной степени поглощают рентгеновское излучение, такие органы обладают

естественной контрастностью. Например, кости, которые хорошо определяются при

обычной рентгенографии. Однако обычная рентгенография не может обеспечить

различного изображения органов и тканей, обладающие приблизительно одинаковой

способностью поглощать рентгеновское излучение. Это относится ко всем мягкотканым

структурам организма. Для того чтобы дифференцировать ткани, обладающие

одинаковыми способностями задерживать рентгеновские лучи, применяют искусственное

контрастирование. В организм вводят вещества, способные поглощать рентгеновское

излучение сильнее или слабее, чем мягкие ткани, что позволяет достичь необходимого

контраста исследуемых органов.

Различают 2 группы искусственного контрастирования: методы прямого и непрямого

контрастирования. Прямое контрастирование основано на введении контрастного

вещества непосредственно в полость исследуемого органа или в окружающую его

полость, ткань. Например – методы исследования органов желудочно-кишечного тракта,

сосудов, матки, слюнных желез, свищевых ходов и др. Непрямое контрастирование

основано на способности некоторых органов избирательно улавливать из крови

контрастное вещество, концентрировать его и выводить со своим физиологическим

секретом. Например – печень, желчный пузырь, почки.

47.

Методы искусственного контрастирования используются: • в гастроэнтерологии –исследование различных отделов органов пищеварения (пищевод, желудок, 12перстная кишка, тонкая и толстая кишка; желчевыводящие пути – холангиография

операционная, чресдренажная, ретроградная эндоскопическая, внутривенная

холеграфия и др.); • ангиологии – все виды сосудистых исследований

(артериография, флебография, лимфография и др.); • кардиологии

(ангиокардиография); • пульмонологии (бронхография, ангиопульмонография);

гинекологии (гистеросальпингография, пневмопельвиография); • урологии

(экскреторная урография, ретроградная урография); • неврологии (миелография,

каротидная артериография); • оториноларингологии (гайморография и др.);

остеологии (артрография, фистулография и др.).

Рентгеноконтрастные вещества (РКВ) РКВ подразделяются на рентгенопозитивные

и рентгенонегативные (газообразные). К рентгенопозитивным РКВ относятся

вещества с высокой молекулярной массой и поглощающие рентгеновское

излучение в значительно большей степени, чем ткани организма. Из них наиболее

широкое применение получили следующие препараты: сульфат бария и

йодированные препараты на различной основе. Сульфат бария предназначен

исключительно для исследования желудочно-кишечного канала и используется в

виде водной взвеси (суспензии) различной консистенции. Эффективно также

использование комбинированных методов исследования, например двойного

(введение в желудок (кишку) водной взвеси сульфата бария в сочетании с

газообразными веществами). Нередко комбинированное контрастирование

сочетается с линейной или компьютерной томографией (КТ).

48.

Иодированные РКВ на водной основе предназначены для контрастирования преимущественноартериальных и венозных сосудов. РКВ для внутрисосудистых исследований подразделяются на

ионные и неионные. К ионным мономерам относятся водные растворы, такие как кардиотраст,

триотраст, уротраст, верографин, гипак, билигност, урографин и др. При внутрисосудистых введениях

ионных РКВ возможны побочные реакции различной степени тяжести (слабые, выраженные,

тяжелые), которые проявляются в виде болевых ощущений (в груди, животе, сосудах), чувства жара,

головокружения, головной боли, озноба. Может появиться зуд кожных покровов, крапивница, сыпь,

насморк, чихание, покраснение и набухание слизистых оболочек, отек лица, охриплость голоса,

кашель, затруднение дыхания, тошнота, рвота, диспептические расстройства, тахикардия,

брадикардия, аритмия, повышение (понижение) артериального давления, удушье, потеря сознания.

Тяжелые реакции встречаются редко. Учитывая возможность возникновения побочных реакций, перед

исследованием (за 1-2 дня) производится проба на чувствительность путем внутривенного введения 12 мл препарата. Кроме того, в целях предупреждения или ослабления побочных реакций,

рекомендуется использование антигистаминных препаратов.

К неионным мономерам относятся ультрависг-иопромид и омниопакиогексол, к неионным димерам –

визипак-иоди-ксанол и иомерон, а также изовист-иотролан, иопамирон (иопамидол), оптирей

(иоверон). Применение неионных препаратов сопровождается значительно меньшим риском

развития побочных реакций. Неионные препараты отличаются низкой осмолярностью и

минимальным воздействием на биологические мембраны, что обуславливает их незначительную

токсичность и хорошую переносимость при ангиографии. Неионные препараты используются при

необходимости болюсного внутриартериального и венозного введения, при пиелографии, а также для

исследования лиц с признаками аллергизации организма, при бронхиальной астме, гиперфункции

щитовидной железы, почечной недостаточности, сахарном диабете и др.

Йодированные РКВ на жировой основе применяют для бронхографии, лимфографии,

метросальпингографии, фистулографии, для выявления врожденных пороков пищевода у

новорожденных и др. К ним относятся: йодолипол, липиодол, йодатол, сверхжидкий липиодол и др.

Медицина

Медицина