Похожие презентации:

Предмет и методы нейрофизиологии. Строение нервной системы (лекция 1)

1.

2.

Список литературы1.

Батуев, А. Физиология высшей нервной деятельности и

сенсорных систем

2.

Васильев В.Н., Лекции физиологии. Высшая нервная

деятельность, физиология / Л.В. Капилевич. В.Н. Васильев

З.

Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека / Н.А.

Агаджанян, Л.З. Тель, Циркин, С.А. Чеснокова.

4.

Алейникова, Т.В. Физиология центральной нервной системы:

Учеб. Пособие / Т.В. Алейникова, В.Н. Думбай, Г.А. Кураев,

Г.Л. Фельдман.

5.

Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии:

пособие / В. В. Шульговский.

Учебное

6. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии: учебное пособие

7.

Хрестоматия по возрастной физиологии: учебное пособие /

Сост. М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер.

3.

История предмета• Нейрофизиология ─ наука, изучающая закономерности

функционирования нервной системы на разных уровнях. Она

рассматривает процессы обработки информации в нервной

ткани, а также механизмы, лежащие в основе поведения

человека.

• К ним относятся:

проведение возбуждения по нервному волокну,

переход возбуждения с одной нервной клетки на другую,

простые рефлексы,

восприятие относительно простых световых, звуковых,

тактильных и других раздражителей и многие другие.

4.

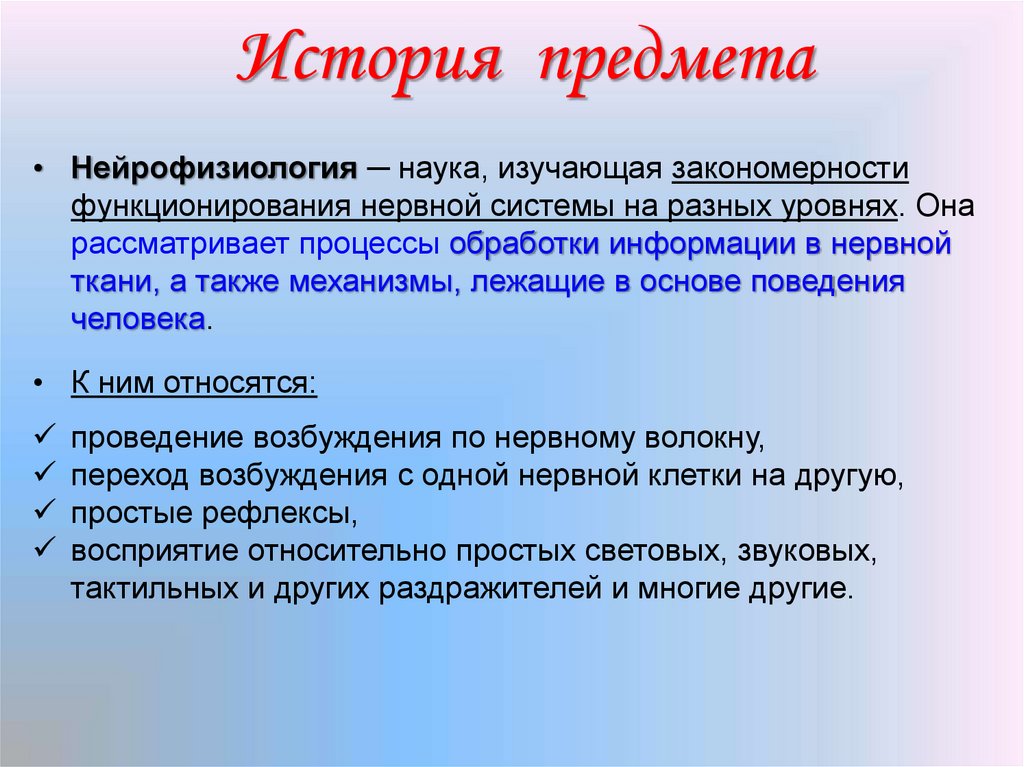

История развития нейрофизиологииЗависимость сознания от мозга утверждал

еще отец медицины - Гиппократ.

Ученики Гиппократа, следуя своему

учителю, рассматривали мозг как центр

всех центров и главный орган ума.

4

5.

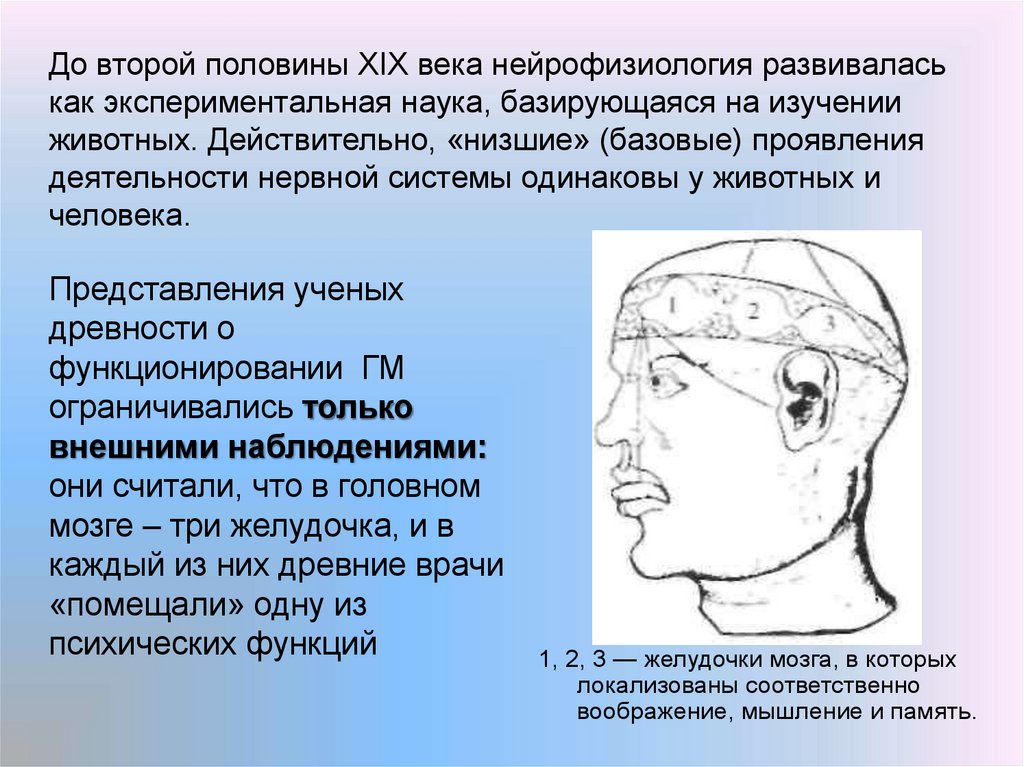

До второй половины XIX века нейрофизиология развиваласькак экспериментальная наука, базирующаяся на изучении

животных. Действительно, «низшие» (базовые) проявления

деятельности нервной системы одинаковы у животных и

человека.

Представления ученых

древности о

функционировании ГМ

ограничивались только

внешними наблюдениями:

они считали, что в головном

мозге – три желудочка, и в

каждый из них древние врачи

«помещали» одну из

психических функций

1, 2, 3 — желудочки мозга, в которых

локализованы соответственно

воображение, мышление и память.

6.

• Основоположник физиологии как науки – Вильям Гарвей (XVIXVII вв.) → Основные труды по сердцу и сосудам, открылбольшой и малый круг кровообращения, аорту, артерии, вены.

Капилляры были неизвестны.

• Открытия по биоэлектрическим явлениям сделаны Гальвани и

Вольта.

• Головной мозг изучал Шеррингтон.

Учение о стрессе основано Гансом Селье.

• Учением о рефлексах занимался Рене Декарт (XVII в.). По его

мнению, движения существуют произвольные (деятельность

особенной божественной силы) и непроизвольные

(рефлексы).

• Он считал, что нервы представляют собой полые трубки, по

которым от головного мозга, вместилища души, передаются

животные духи к мышцам.

7.

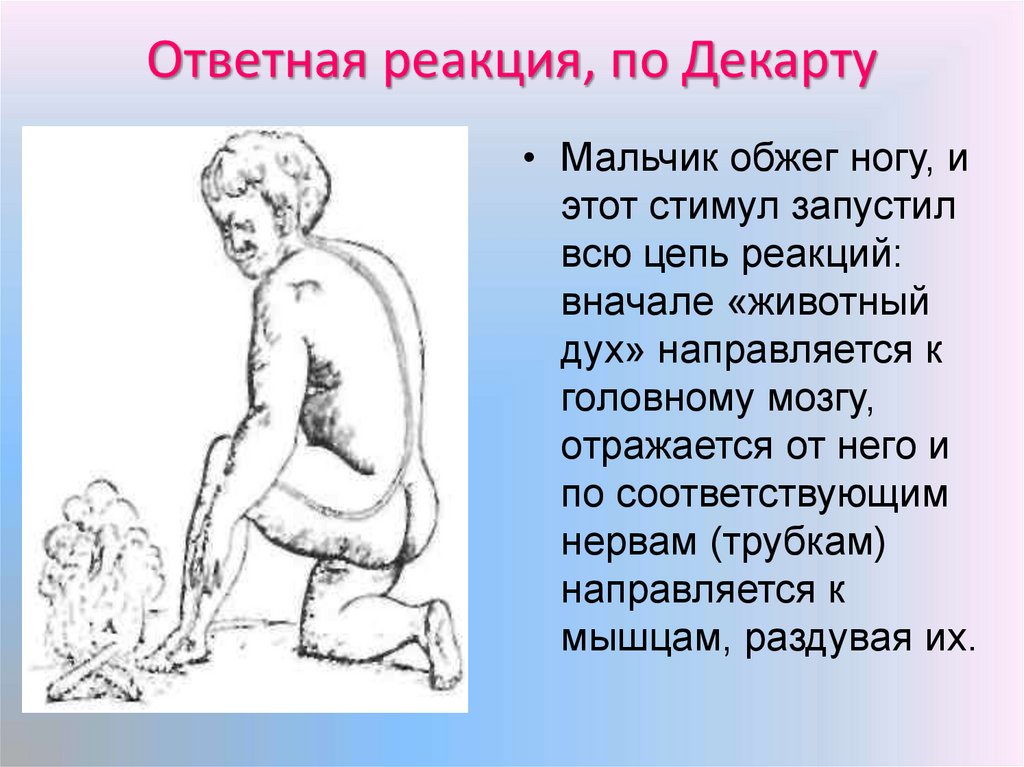

Ответная реакция, по Декарту• Мальчик обжег ногу, и

этот стимул запустил

всю цепь реакций:

вначале «животный

дух» направляется к

головному мозгу,

отражается от него и

по соответствующим

нервам (трубкам)

направляется к

мышцам, раздувая их.

8.

• Предшествием возникновениянейрофизиологии стало

накопление знаний об анатомии и

гистологии нервной системы, а

решающим толчком – открытие

структурной единицы мозга –

нейрона.

• В начале XIX века Ч. Белл (1811)

и Ф. Мажанди (1822) независимо

друг от друга установили, что

после перерезки задних

спинномозговых корешков

исчезает чувствительность, а

после перерезки передних —

движения (т. е. задние корешки

передают нервные импульсы к

мозгу, а передние — от мозга).

9.

10.

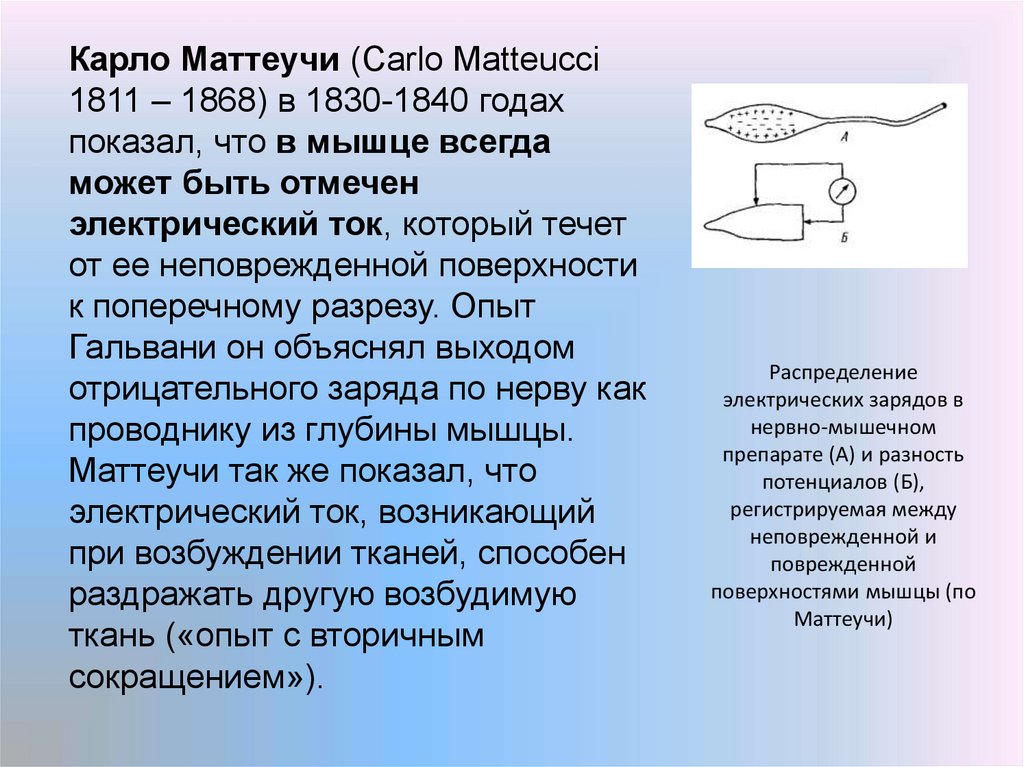

Карло Маттеучи (Carlo Matteucci1811 – 1868) в 1830-1840 годах

показал, что в мышце всегда

может быть отмечен

электрический ток, который течет

от ее неповрежденной поверхности

к поперечному разрезу. Опыт

Гальвани он объяснял выходом

отрицательного заряда по нерву как

проводнику из глубины мышцы.

Маттеучи так же показал, что

электрический ток, возникающий

при возбуждении тканей, способен

раздражать другую возбудимую

ткань («опыт с вторичным

сокращением»).

Распределение

электрических зарядов в

нервно-мышечном

препарате (А) и разность

потенциалов (Б),

регистрируемая между

неповрежденной и

поврежденной

поверхностями мышцы (по

Маттеучи)

11.

12.

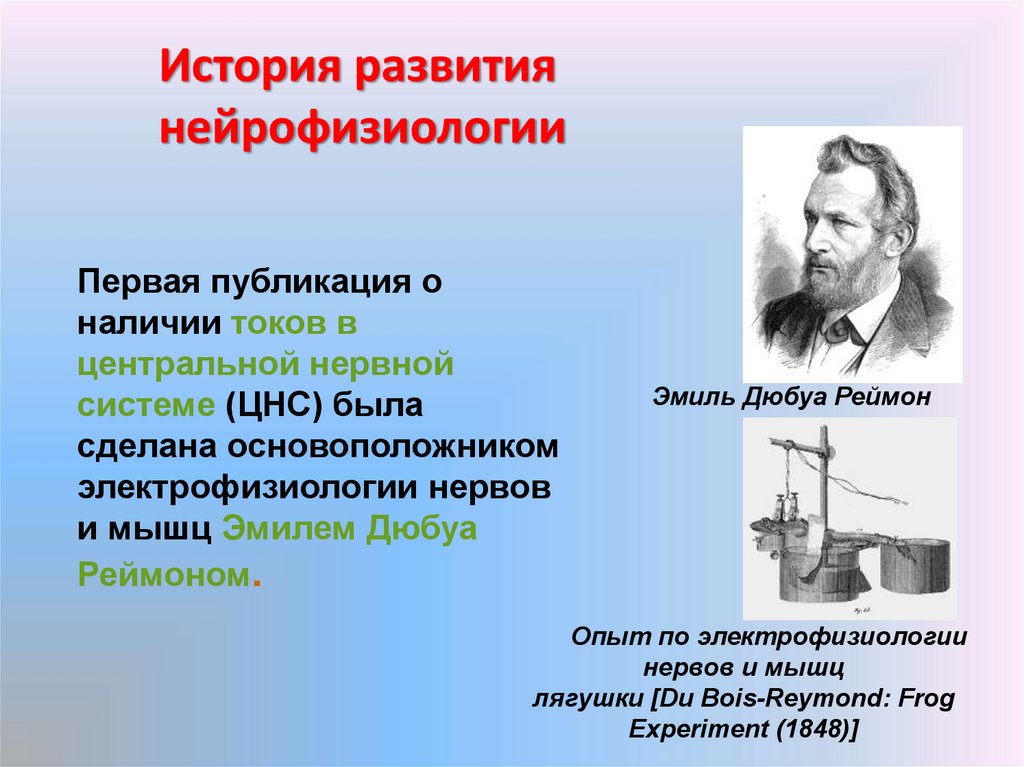

История развитиянейрофизиологии

Первая публикация о

наличии токов в

центральной нервной

системе (ЦНС) была

сделана основоположником

электрофизиологии нервов

и мышц Эмилем Дюбуа

Реймоном.

Эмиль Дюбуа Реймон

Опыт по электрофизиологии

нервов и мышц

лягушки [Du Bois-Reymond: Frog

Experiment (1848)]

13.

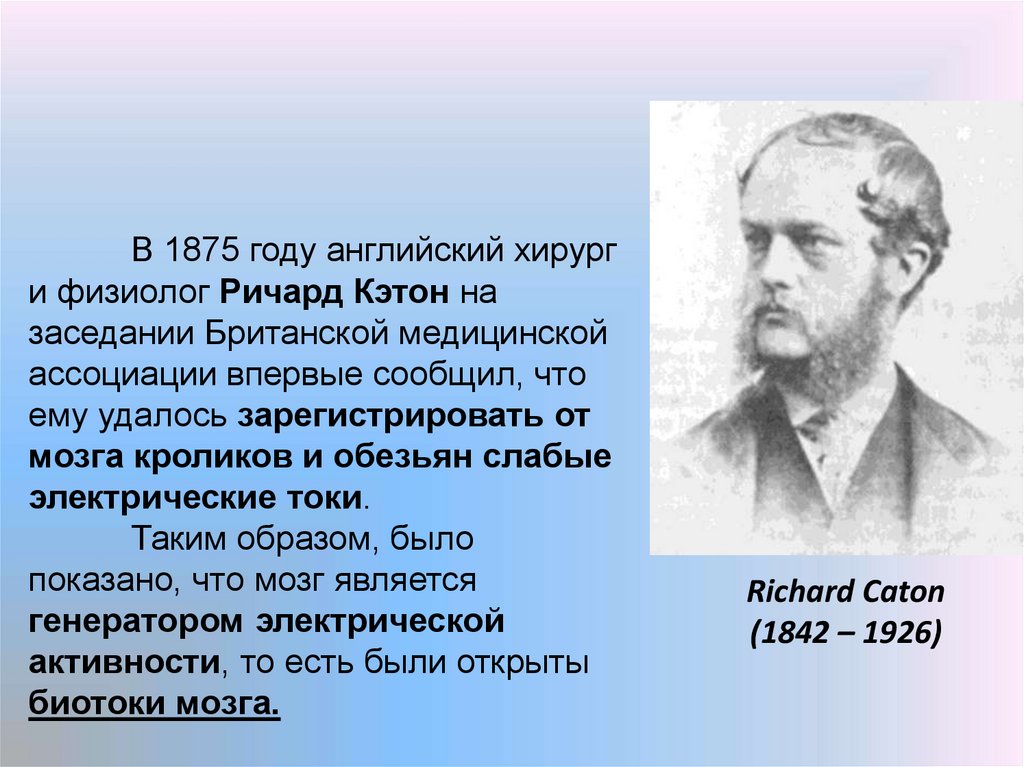

В 1875 году английский хирурги физиолог Ричард Кэтон на

заседании Британской медицинской

ассоциации впервые сообщил, что

ему удалось зарегистрировать от

мозга кроликов и обезьян слабые

электрические токи.

Таким образом, было

показано, что мозг является

генератором электрической

активности, то есть были открыты

биотоки мозга.

Richard Caton

(1842 – 1926)

14.

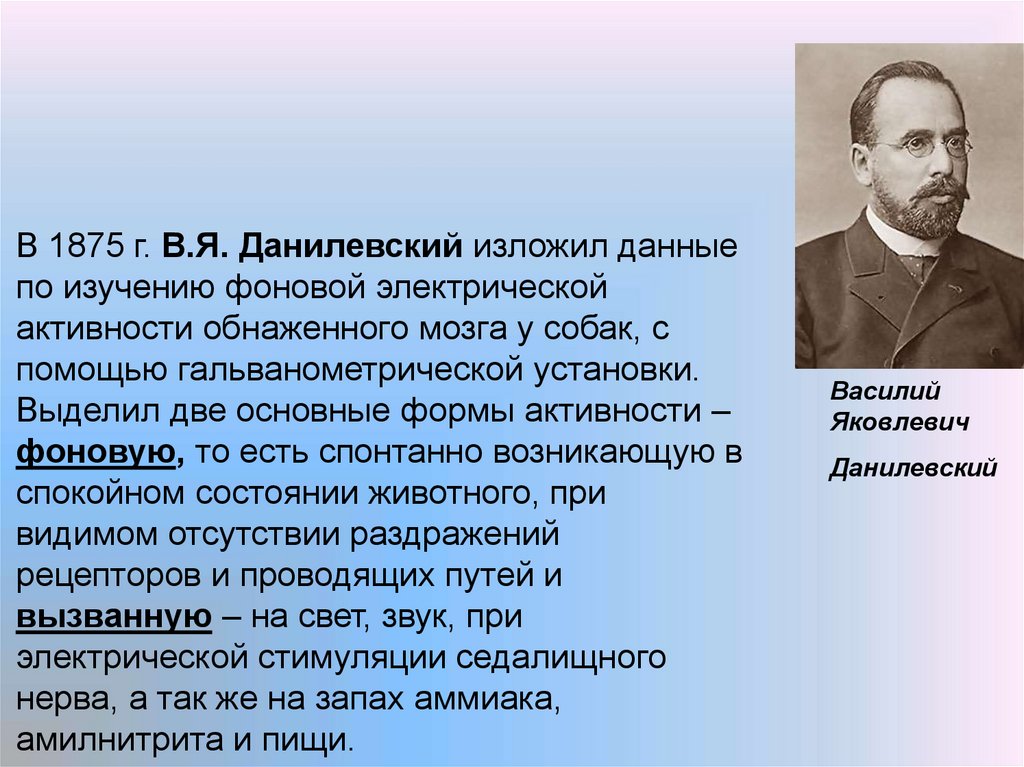

В 1875 г. В.Я. Данилевский изложил данныепо изучению фоновой электрической

активности обнаженного мозга у собак, с

помощью гальванометрической установки.

Выделил две основные формы активности –

фоновую, то есть спонтанно возникающую в

спокойном состоянии животного, при

видимом отсутствии раздражений

рецепторов и проводящих путей и

вызванную – на свет, звук, при

электрической стимуляции седалищного

нерва, а так же на запах аммиака,

амилнитрита и пищи.

Василий

Яковлевич

Данилевский

15.

• Исследователи стали широко пользоваться перерезками иразрушениями различных структур мозга, а затем и

искусственным их раздражением для определения

локализации той или иной функции в нервной системе. →

• До второй половины XIX века нейрофизиология развивалась

как экспериментальная наука

• При проведении всех этих исследований не находили

существенных различий в функционировании НС как в целом,

так и ее частей у человека и животных, даже очень

примитивных.

• Зерном идеи рефлекса, высказанной еще Декартом, было

признание того, что реакции живых организмов

обусловлены внешними раздражениями благодаря

деятельности ГМ, а не «по воле Божьей».

16.

• В России вершиной этого был выход в свет трудаИ. М.Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863).

• И.М.Сеченов считал, что непроизвольные акты ГМ также

являются рефлексами. Но эти рефлексы просто укорочены, то

есть без эфферентного звена. Например, при мыслительной

деятельности.

• И. М. Сеченов впервые полно и убедительно доказал, что

психическая деятельность человека должна стать

объектом изучения физиологами.

• Существенным этапом развития нейрофизиологии

стало открытие И.М. Сеченовым центрального

торможения – явления, когда раздражение определённого

центра НС вызывает не возбуждение, а подавление

деятельности. В последствии было установлено, что

взаимодействие возбуждения и торможения лежит в

основе всех видов нервной активности.

17.

В 1882 году И.М.Сеченов опубликовал работу“Гальванические явления на продолговатом

мозге лягушки” – впервые был установлен

факт наличия ритмической активности. Эту

активность он назвал спонтанной, так как она

возникала без видимых внешних причин.

Сеченов показал, что раздражение

периферических нервов приводит к

угнетению спонтанных колебаний.

Иван Михайлович

Сеченов

1864 г. «Рефлексы

головного мозга»

18.

Иван Михайлович Сеченов1829 – 1905

В 1863 г. опубликовал книгу «Рефлексы головного

мозга», где приводил убедительные доказательства

рефлекторной природы психической

деятельности

19.

• Он обосновал возможностьраспространения принципа рефлекса как

принципа организации поведения на всю

работу головного мозга

20.

В 1884 году Н.Е. Введенский в работе“Исследования над нервными

центрами” применил телефонический

метод для изучения электрической

активности продолговатого мозга

лягушки, коры больших полушарий

кролика и собаки. Введенский

подтвердил основные наблюдения

Сеченова и показал, что спонтанную

активность можно обнаружить и в

коре больших полушарий

млекопитающих.

Николай Евгеньевич

Введенский

(1852 – 1922)

21.

В 1889 г. В журнале «Вестникклинической

и

судебной

психиатрии и невропатологи»

была опубликована большая

работа

известного

русского

физиолога, ученика Сеченова Б.Ф.

Вериго, в которой он изложил

свои

наблюдения

над

электрической

активностью

спинного и головного мозга.

Б.Ф. Вериго

22.

1890 год - работа А. Бека, посвященная использованиюметода регистрации электрической активности мозга

для вопросов локализации функций. Зрительные и

слуховые раздражения приводили к изменениям в

соответствующих областях коры больших полушарий.

Бек также отметил, что в коре головного мозга собак и

кроликов регистрируемые колебания потенциалов не

совпадают с дыханием и пульсацией, то есть имеют

самостоятельный генез.

23.

1898 год - В.Е. Ларионов производит исследованияэлектрических явлений в головном мозгу для

доказательства существования открытых им ранее

тоновых центров слуха (существование их и до

настоящего времени остается спорным).

Соответствие между высотой музыкального тона и

участком мозга, где локализованы, по мнению

Ларионова, тоновые центры, обнаруживалось

появлением отрицательного колебания; несоответствие

– положительного колебания.

24.

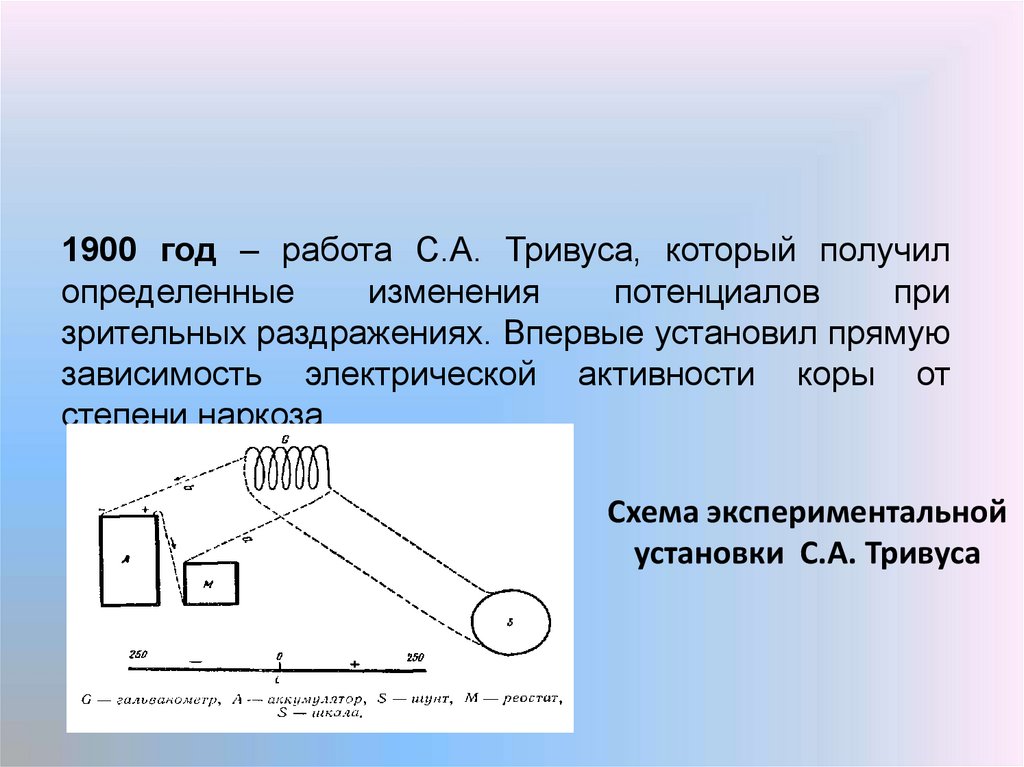

1900 год – работа С.А. Тривуса, который получилопределенные

изменения

потенциалов

при

зрительных раздражениях. Впервые установил прямую

зависимость электрической активности коры от

степени наркоза.

Схема экспериментальной

установки С.А. Тривуса

25.

1912 год - обширное исследование П.Ю. Кауфмана,который в тщательных опытах на собаках показывает,

что электрические процессы мозга есть следствие

жизнедеятельности нервных центров, а не

артефакт. Доказал также возможность регистрации

биотоков мозга через неповрежденную мозговую

оболочку, черепные кости и кожу головы.

26.

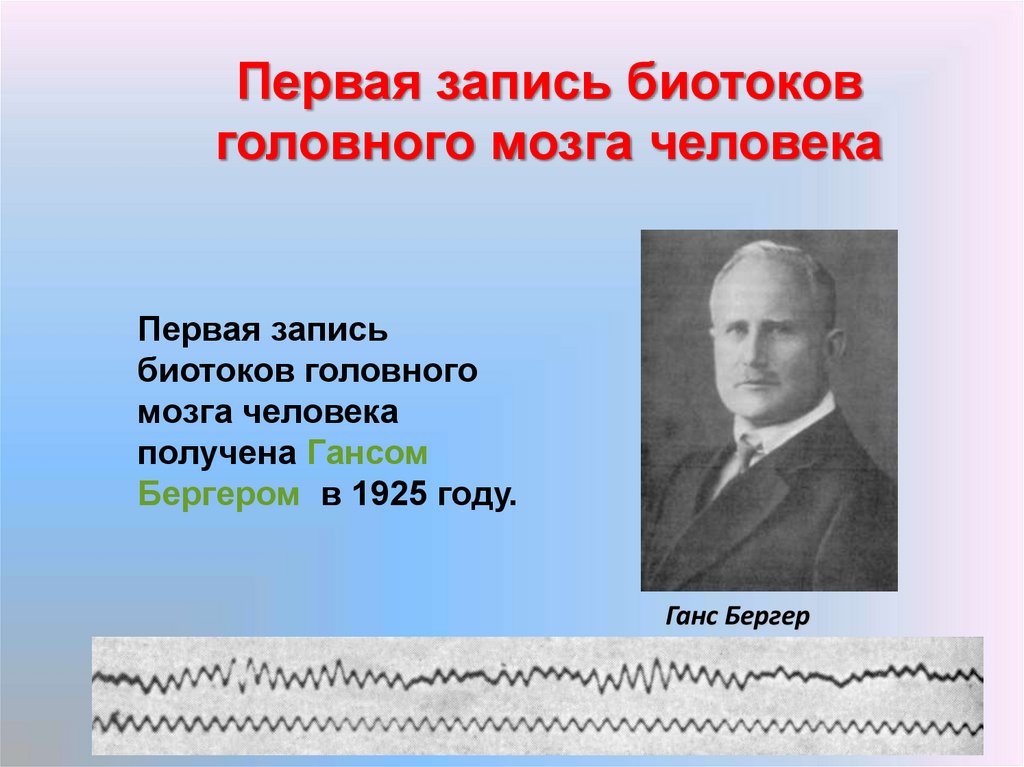

Первая запись биотоковголовного мозга человека

Первая запись

биотоков головного

мозга человека

получена Гансом

Бергером в 1925 году.

Ганс Бергер

27.

• И. П. Павлов создал «учение о физиологии условныхрефлексов». Ему принадлежит заслуга в создании метода

экспериментального исследования «высшего этажа» ГМ —

коры больших полушарий. Этот метод назван «методом

условных рефлексов».

• Деятельность И.П.Павлова можно условно разделить на 3

периода.

1) Он работал в физиологии кровообращения, открыл

усиливающий нерв сердца.

2) Перейдя в физиологию пищеварения, основал новые

методы исследования, заново разработал физиологию

пищеварения (Нобелевская премия в 1904 году).

3) Заново создал физиологию головного мозга.

• Позднее был изучен механизм деятельности нервных клеток, а

также механизмы торможения и возбуждения

(Н.Е. Введенский, А.Ф. Самойлов).

28.

• С наступлением XX века были получены подробныесведения о функциональном значении различных

отделов НС и основных закономерностях их

рефлекторной деятельности.

• С открытием новых методов исследования (в первую

очередь ЭЭГ) наступил новый этап в изучении

функций ГМ: стало возможным исследовать эти

функции, не разрушая мозг, не вмешиваясь в его

функционирование.

• Появилась возможность изучать высшие проявления

деятельности мозга – восприятие сигналов, функции

памяти, сознания и многие др.

29.

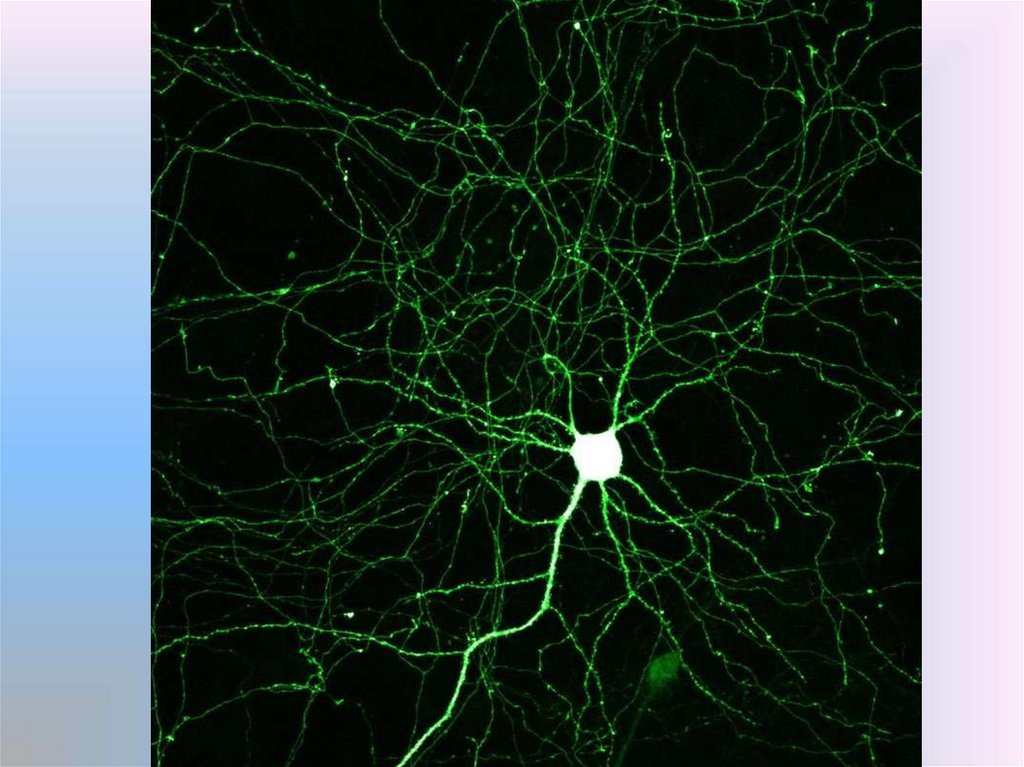

• Параллельно с этим для изучения НС начали применятьэлектронную микроскопию, с помощью которой

получены подробные картины ультраструктуры

центральных нейронов и межнейронных связей.

• Эти технические достижения позволили

нейрофизиологам перейти к прямому изучению

способов кодирования и передачи информации в НС, а

также к разработке методов активного вмешательства в

деятельность нервных клеток с помощью различных

физических и химических средств.

30.

31.

Современныйэлектронный микроскоп

дает увеличение более

чем в 70 000 раз

32.

33.

34.

• Физиологические исследования в сочетании с изучениеманатомии и морфологии ГМ привели к однозначному

заключению — именно ГМ является инструментом нашего

сознания, мышления, восприятия, памяти и других

психических функций.

• Основная трудность исследования заключается в том, что

психические функции чрезвычайно сложны. Психологи

исследуют эти функции своими методами (например, при

помощи специальных тестов изучают эмоциональную

устойчивость человека, уровень умственного развития и

другие свойства психики).

• Характеристики психики исследуются психологом без

«привязки» к мозговым структурам, т. е. психолога

интересуют вопросы организации самой психической

функции, но не то, как работают отдельные части ГМ при

осуществлении этой функции.

35.

• Методы исследования головного мозга человекапостоянно совершенствуются.

• Современные методы томографии позволяют увидеть

строение головного мозга человека, не повреждая его.

• Один из таких методов исследований — метод

магнитно-резонансной томографии (МРТ).

36.

Магнитно-резонансная томография37.

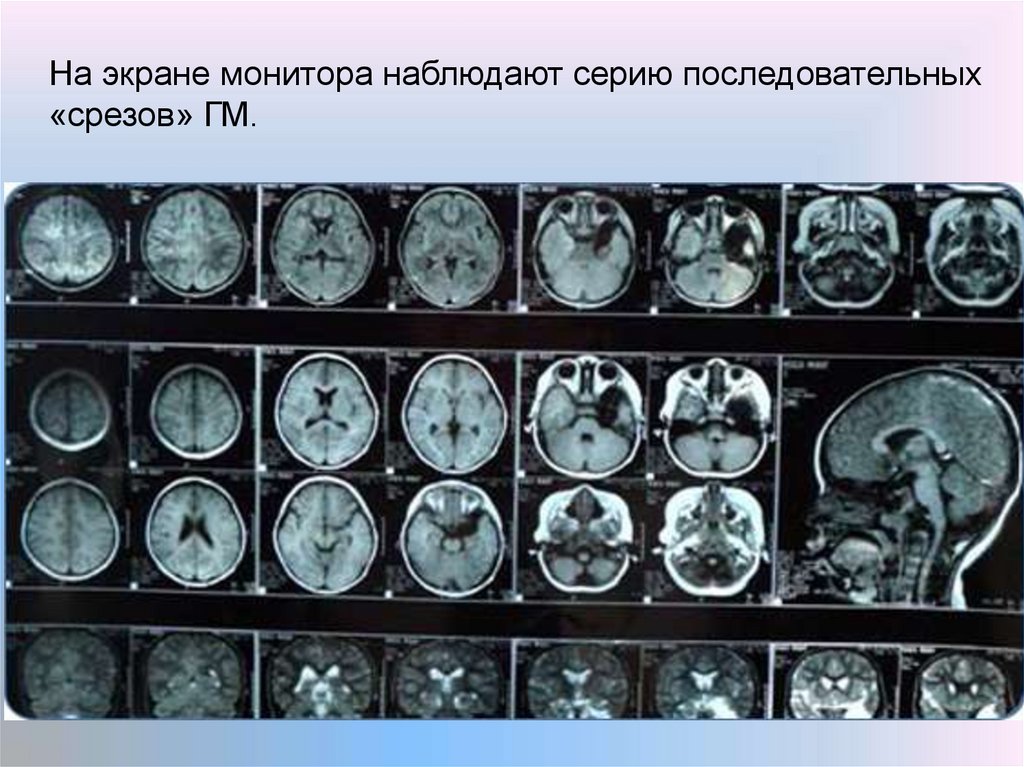

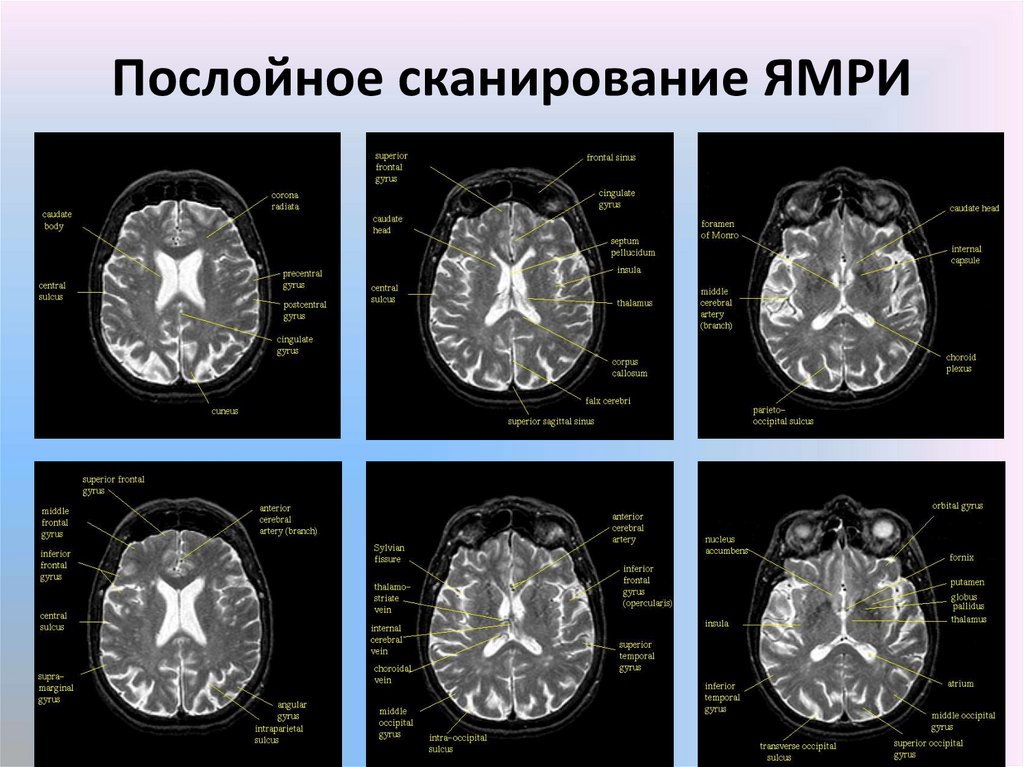

На экране монитора наблюдают серию последовательных«срезов» ГМ.

38.

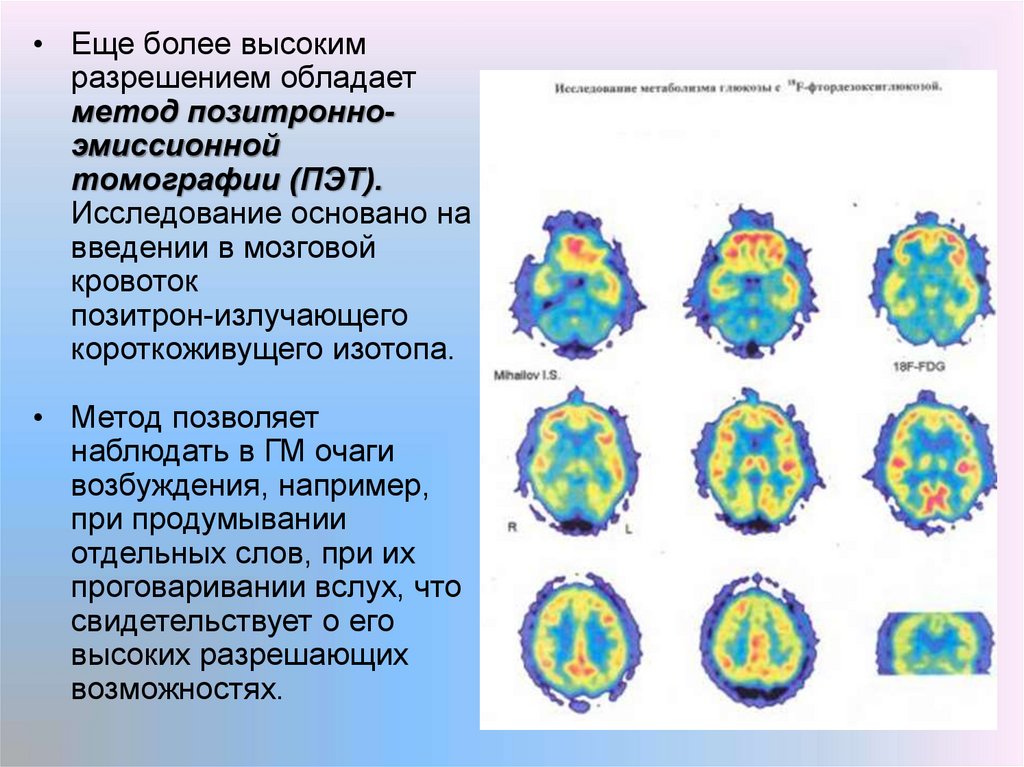

• Еще более высокимразрешением обладает

метод позитронноэмиссионной

томографии (ПЭТ).

Исследование основано на

введении в мозговой

кровоток

позитрон-излучающего

короткоживущего изотопа.

• Метод позволяет

наблюдать в ГМ очаги

возбуждения, например,

при продумывании

отдельных слов, при их

проговаривании вслух, что

свидетельствует о его

высоких разрешающих

возможностях.

39.

40.

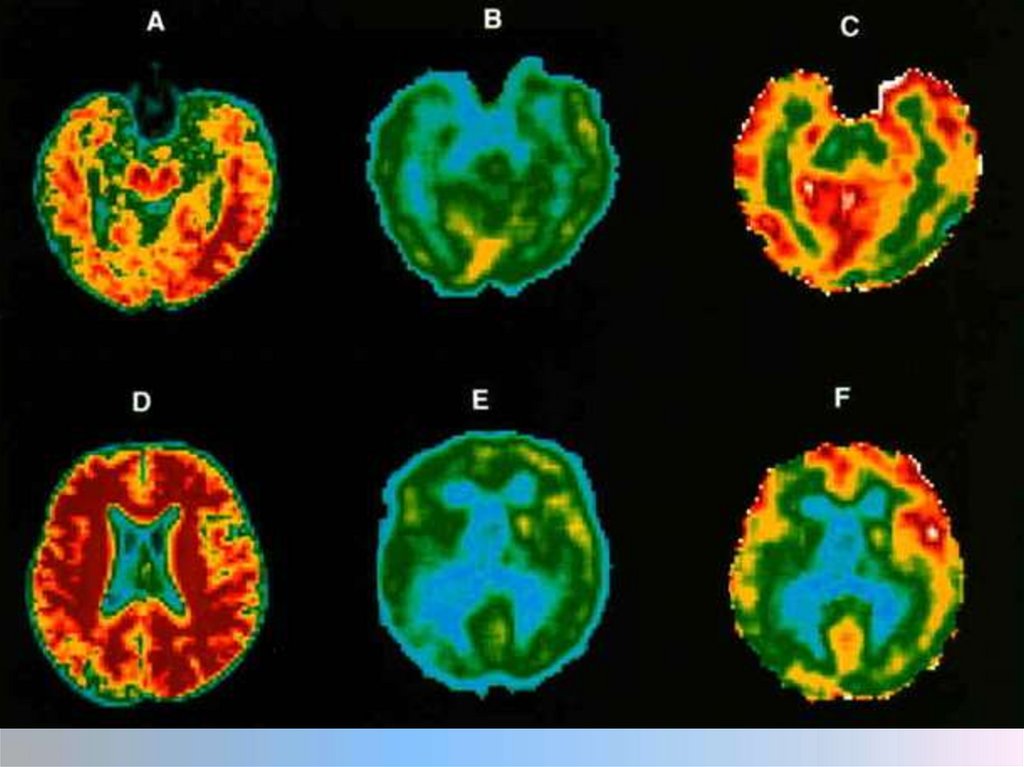

Позитронно-эмиссионная томография41.

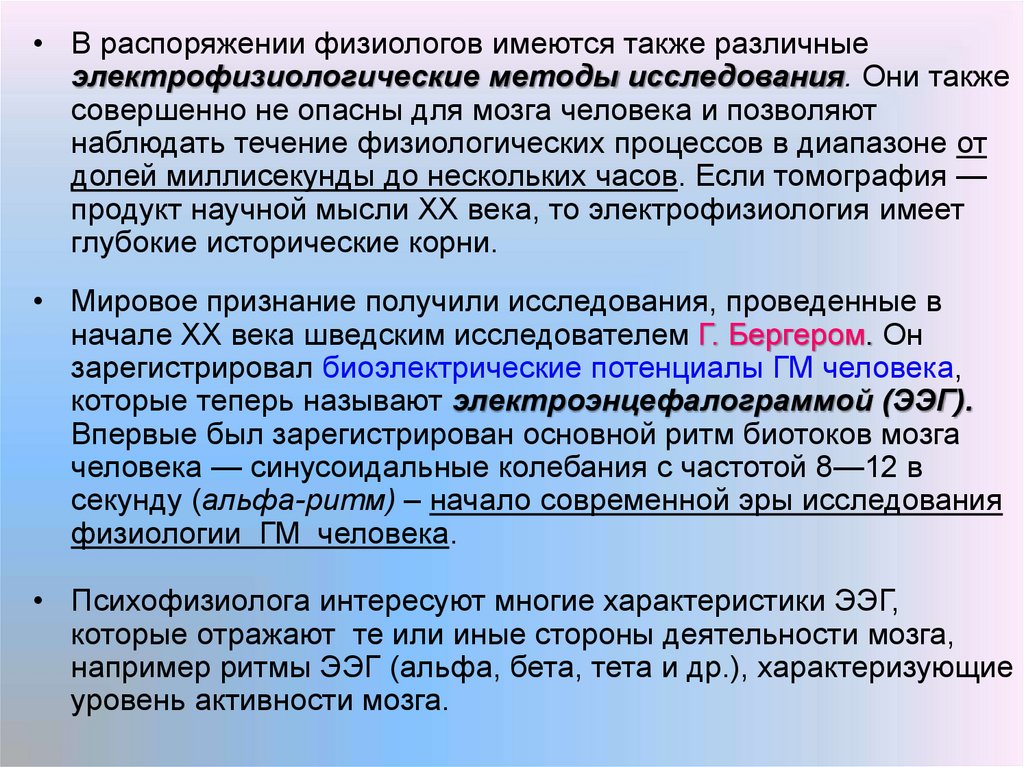

• В распоряжении физиологов имеются также различныеэлектрофизиологические методы исследования. Они также

совершенно не опасны для мозга человека и позволяют

наблюдать течение физиологических процессов в диапазоне от

долей миллисекунды до нескольких часов. Если томография —

продукт научной мысли XX века, то электрофизиология имеет

глубокие исторические корни.

• Мировое признание получили исследования, проведенные в

начале XX века шведским исследователем Г. Бергером. Он

зарегистрировал биоэлектрические потенциалы ГМ человека,

которые теперь называют электроэнцефалограммой (ЭЭГ).

Впервые был зарегистрирован основной ритм биотоков мозга

человека — синусоидальные колебания с частотой 8—12 в

секунду (альфа-ритм) – начало современной эры исследования

физиологии ГМ человека.

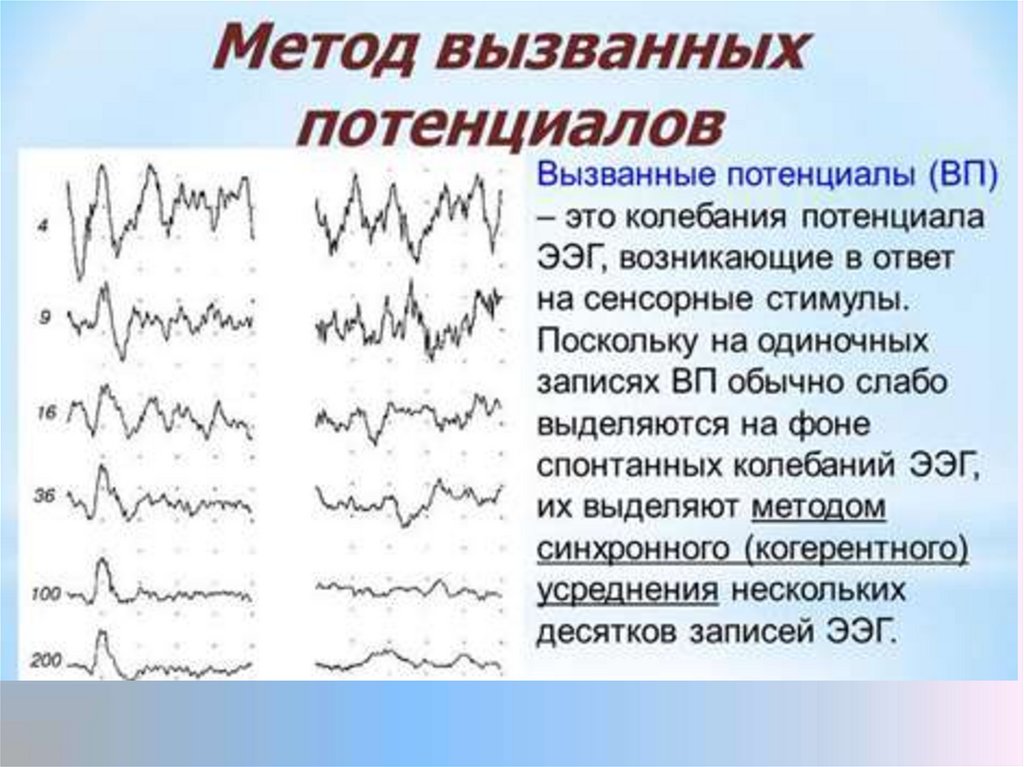

• Психофизиолога интересуют многие характеристики ЭЭГ,

которые отражают те или иные стороны деятельности мозга,

например ритмы ЭЭГ (альфа, бета, тета и др.), характеризующие

уровень активности мозга.

42.

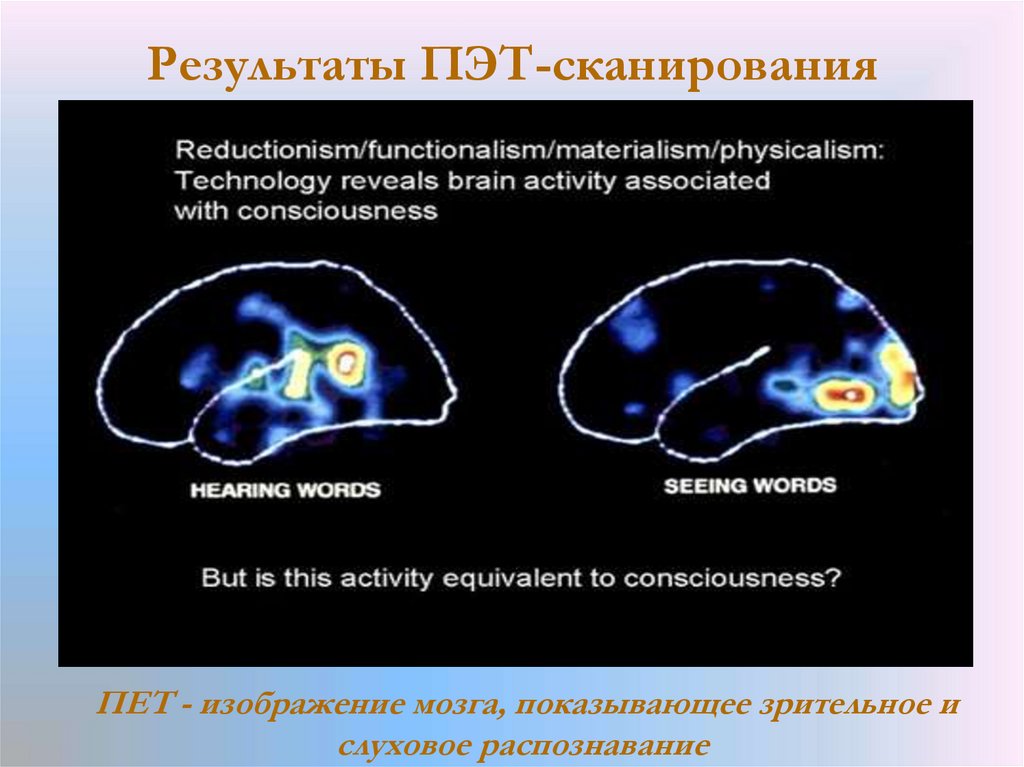

Результаты ПЭТ-сканированияПET - изображение мозга, показывающее зрительное и

слуховое распознавание

43.

Ядерно-магнитный резонанс44.

45.

Ядерная магнитно-резонанснаяинтроскопия (ЯМРИ, MRI)

46.

Послойное сканирование ЯМРИ47.

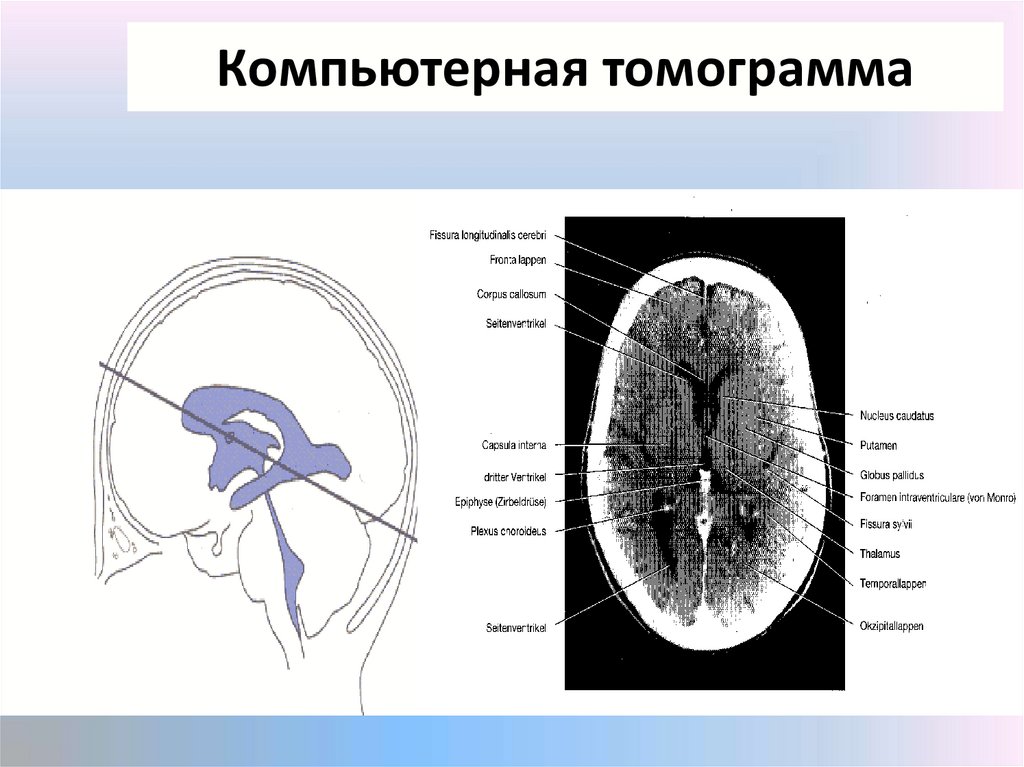

48.

Компьютерная томограмма49.

Электороэнцефалография50.

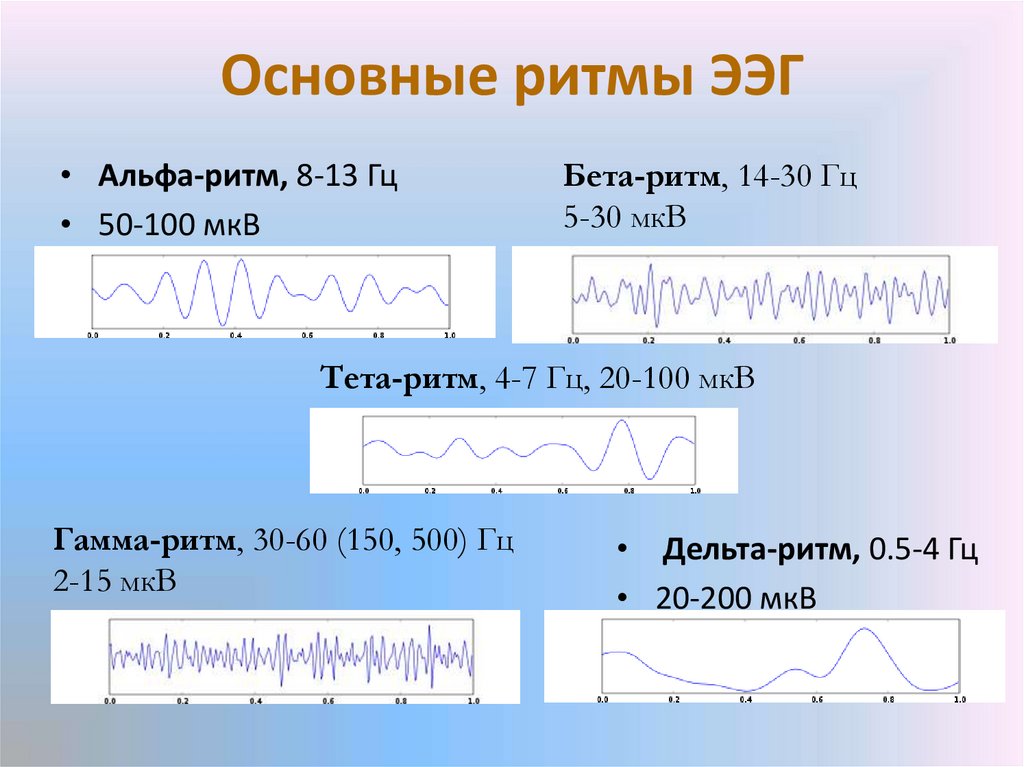

Основные ритмы ЭЭГ• Альфа-ритм, 8-13 Гц

• 50-100 мкВ

Бета-ритм, 14-30 Гц

5-30 мкВ

Тета-ритм, 4-7 Гц, 20-100 мкВ

Гамма-ритм, 30-60 (150, 500) Гц

2-15 мкВ

• Дельта-ритм, 0.5-4 Гц

• 20-200 мкВ

51.

52.

53.

• Современные методы клинической и экспериментальной ЭЭГсделали значительный шаг вперед благодаря применению

компьютеров.

54.

• Российские ученыеразработали новый

метод распознавания

воображаемых образов

NeuroG,

основанный на данных

электроэнцефалографии.

55.

Метод регистрации нейроннойактивности

Регистрация нейронной

активности одиночных

нейронов или ядер:

1. В процессе

нейрохирургической

операции – в остром

эксперименте.

56.

Метод регистрациинейронной активности

Регистрация нейронной

активности одиночных

нейронов или ядер:

2. с помощью метода

вживленных электродов

57.

Измерение коррелятовпсихической активности

Кожно — гальваническая реакция (КГР) — биоэлектрическая реакция,

регистрируемая с поверхности кожи. Синонимы: психогалъванический

рефлекс, электрическая активность кожи (ЭАК). КГР рассматривается как

компонент ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и

др. реакций организма, связанных с симпатической иннервацией,

мобилизацией адаптационнотрофических

ресурсов и т.д., и представляет собой результат

активности потовых желез.

КГР можно регистрировать с любого участка кожи,

но лучше всего — с пальцев и кистей рук,

подошв ног.

58.

Измерение коррелятовпсихической активности:

работа сердца

• ЧСС - частота сердечных сокращений (пульс)

• АД - артериальное давление

59.

Измерение коррелятовпсихической активности:

показатели дыхания

• ЧД – частота дыхания

• ЖЕЛ – жизненная емкость легких

60.

Измерение коррелятовпсихической активности

• Окулография: Глаз - не только орган зрения, но и орган движения. Каждый

зрительный акт предполагает окуломоторную активность, посредством которой

осуществляется поиск необходимого объекта, его выделение из фона, рассматривание

или «мысленное преобразование». Это обстоятельство и позволяет использовать

параметры движений глаз в качестве индикаторов перцептивного процесса и связанных

с ним форм деятельности.

61.

Измерение коррелятовпсихической активности

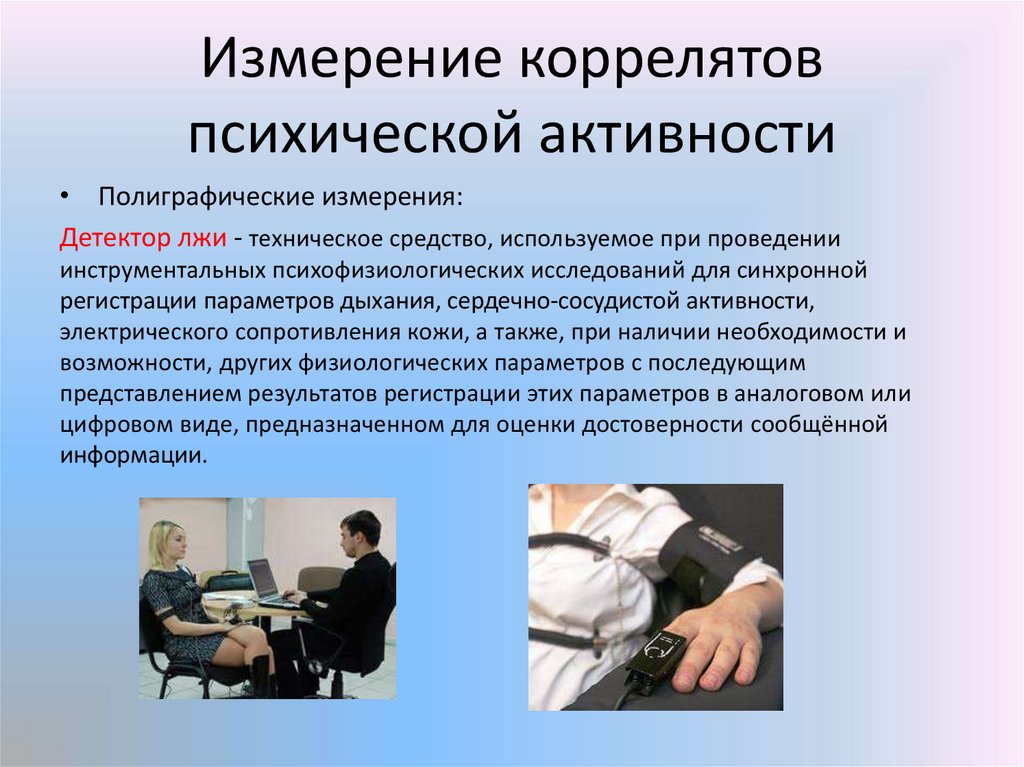

• Полиграфические измерения:

Детектор лжи - техническое средство, используемое при проведении

инструментальных психофизиологических исследований для синхронной

регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности,

электрического сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости и

возможности, других физиологических параметров с последующим

представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или

цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщённой

информации.

62.

Нейробиологический подход кисследованию нервной системы человека

• В теоретических исследованиях физиологии головного мозга

человека огромную роль играет изучение ЦНС животных ─

нейробиология.

• Нейробиология – наука, изучающая строение, функционирование,

развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию НС.

• В последнее время все чаще используется альтернативный

термин «нейронаука».

• Нейропсихология — направление исследования ГМ человека,

возникшее в годы Второй мировой войны. Один из

основоположников этого подхода — Александр Романович Лурия.

• Метод представляет собой сочетание приемов

психологического обследования с физиологическим

исследованием человека с поврежденным ГМ.

63.

• Нейрофизиология является основой неврологии, котораязанимается вопросами возникновения заболеваний

центральной и периферической НС, а также изучает

механизмы их развития, симптоматику и возможные способы

диагностики, лечения и профилактики.

• На современном этапе задачи нейрофизиологии →

изучение интегративной деятельности НС, что

осуществляется посредством поверхностных и вживленных

электродов, а также температурных раздражителей НС.

• В настоящее время родолжается исследование клеточных

механизмов НС. В некоторых исследовательских центрах

уже проводятся работы по моделированию отдельных

нейронов и нервных сетей.

64.

• В настоящее время нейрофизиология тесно связана с такиминауками, как нейрокибернетика, нейрохимия и

нейробионика.

• С помощью нейрофизиологических методов (ЭЭГ, миография,

нистагмография и т.д.) осуществляется диагностика и лечение

таких заболеваний, как инсульт, нарушение двигательного

аппарата, эпилепсия, рассеянный склероз, а также редких

нейропатологических заболеваний.

• Нейрофизиология – раздел физиологии, изучающий

функции НС человека на основе нейрофизиологических

методик.

• При использовании современных электрофизиологических

методик исследуются нейроны, нервные центры и их

взаимодействие.

65.

• Нейрофизиология подразделяется на общую, возрастнуюи клиническую.

• Общая нейрофизиология изучает закономерности

функционирования НС на разных уровнях.

• Возрастная нейрофизиология – изучает возрастные

и индивидуальные особенности мозгового

обеспечения высших нервных и психических процессов.

• Клиническая нейрофизиология изучает особенности

функционирования мозга при патологических

процессах.

66.

Одно из наиболее перспективных направлений нейрокибернетики на стыкемежду психологией, биологией и информатикой – моделирование на основе

нейронных сетей.

В настоящее время сетевой принцип в обеспечении процессов переработки

информации получает все большее распространение. В основе этого

направления лежат идеи о сетях нейроноподобных элементов, объединение

которых порождает новые системные (эмерджентные) качества, не присущие

отдельным элементам этой сети.

Эмерджентность — явление, когда система в целом обладает свойствами,

которыми не обладает ни один из ее компонентов по отдельности. Таким

образом, объединение нескольких компонентов в одну систему будет создавать

новый продукт, с новыми свойствами.

Нейронная сеть — это метод в искусственном интеллекте, который учит

компьютеры обрабатывать данные таким же способом, как и человеческий мозг.

Это тип процесса машинного обучения, называемый глубоким обучением,

который использует взаимосвязанные узлы или нейроны в слоистой структуре,

напоминающей человеческий мозг. Он создает адаптивную систему, с помощью

которой компьютеры учатся на своих ошибках и постоянно совершенствуются.

Таким образом, искусственные нейронные сети пытаются решать сложные

задачи, такие как резюмирование документов или распознавание лиц, с более

высокой точностью.

67.

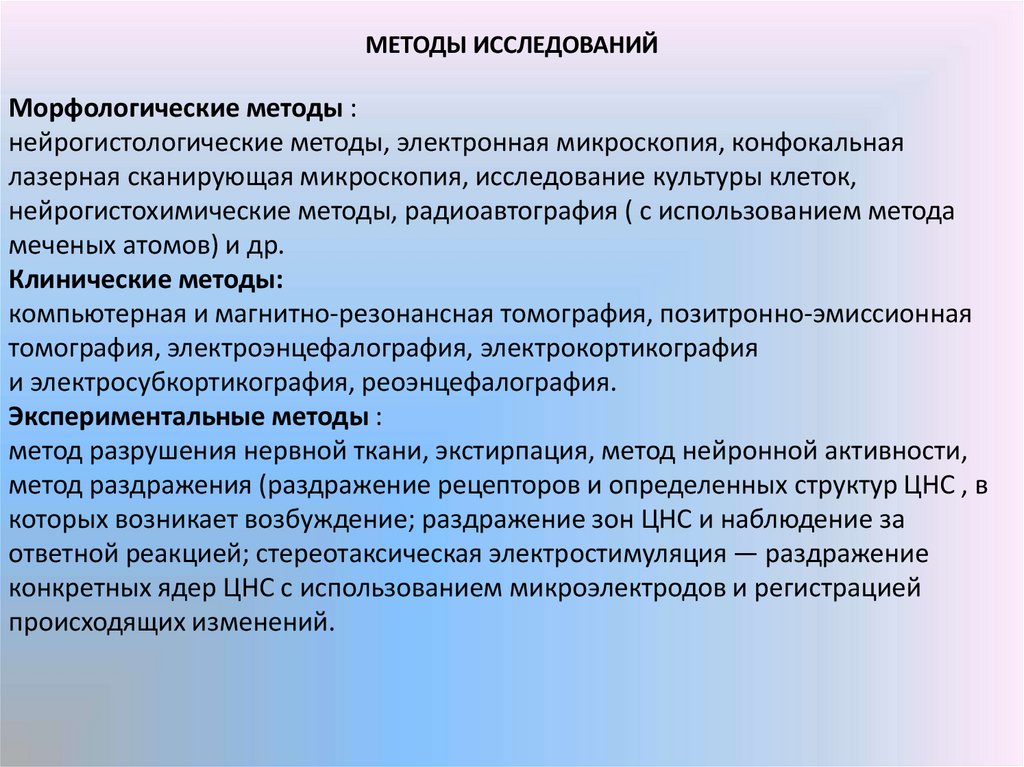

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙМорфологические методы :

нейрогистологические методы, электронная микроскопия, конфокальная

лазерная сканирующая микроскопия, исследование культуры клеток,

нейрогистохимические методы, радиоавтография ( с использованием метода

меченых атомов) и др.

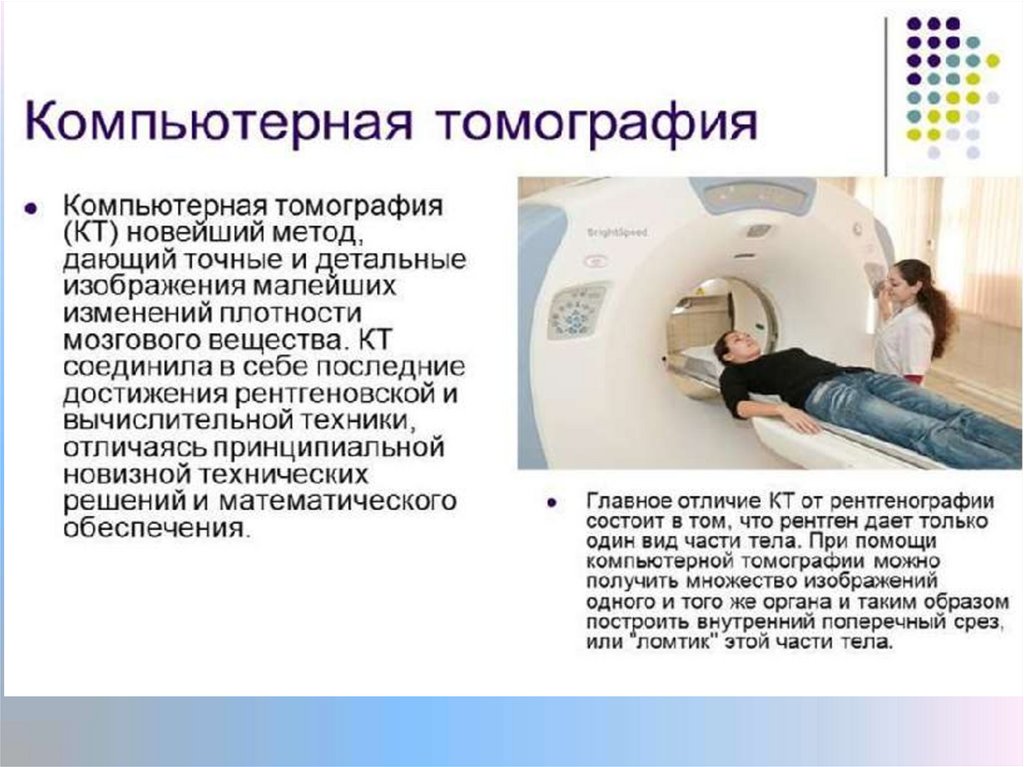

Клинические методы:

компьютерная и магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная

томография, электроэнцефалография, электрокортикография

и электросубкортикография, реоэнцефалография.

Экспериментальные методы :

метод разрушения нервной ткани, экстирпация, метод нейронной активности,

метод раздражения (раздражение рецепторов и определенных структур ЦНС , в

которых возникает возбуждение; раздражение зон ЦНС и наблюдение за

ответной реакцией; стереотаксическая электростимуляция — раздражение

конкретных ядер ЦНС с использованием микроэлектродов и регистрацией

происходящих изменений.

68.

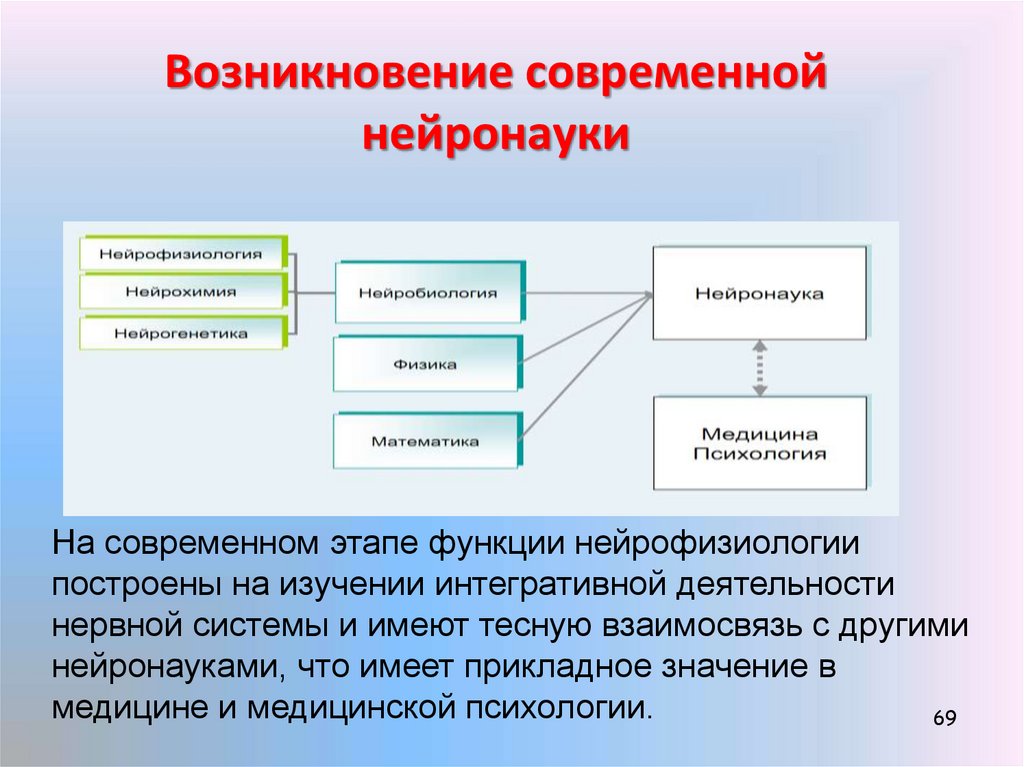

Возникновение современнойнейронауки

На современном этапе функции нейрофизиологии

построены на изучении интегративной деятельности

нервной системы и имеют тесную взаимосвязь с другими

нейронауками, что имеет прикладное значение в

медицине и медицинской психологии.

69

69.

Задачи нейронауки• Объяснить поведение человека в терминах

активности мозга.

• Понять, как мозг управляет всеми миллионами

отдельных нервных клеток, чтобы сформировать

поведение, и как на эти клетки влияет окружающая

среда.

• Нейронаука изучает нервную систему на различных

уровнях: от молекулярного к клеточному, затем к

системному уровню и, наконец, когнитивному

(познавательному).

Медицина

Медицина Биология

Биология