Похожие презентации:

Нейропсихологические методы исследования

1.

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧЕРНАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ,ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, М.Н.С. НМИЦ ПН ИМ. В. М. БЕХТЕРЕВА

2.

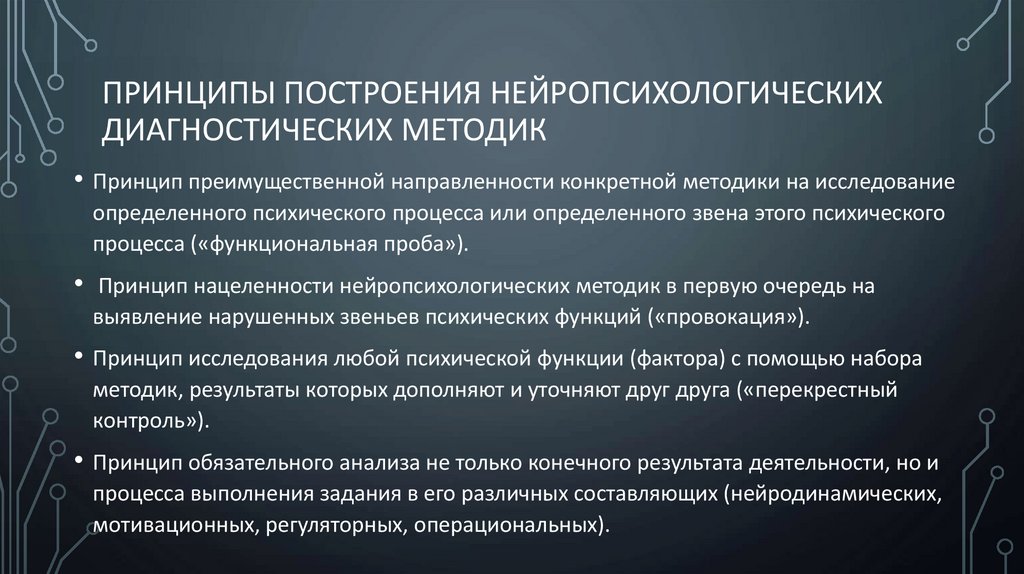

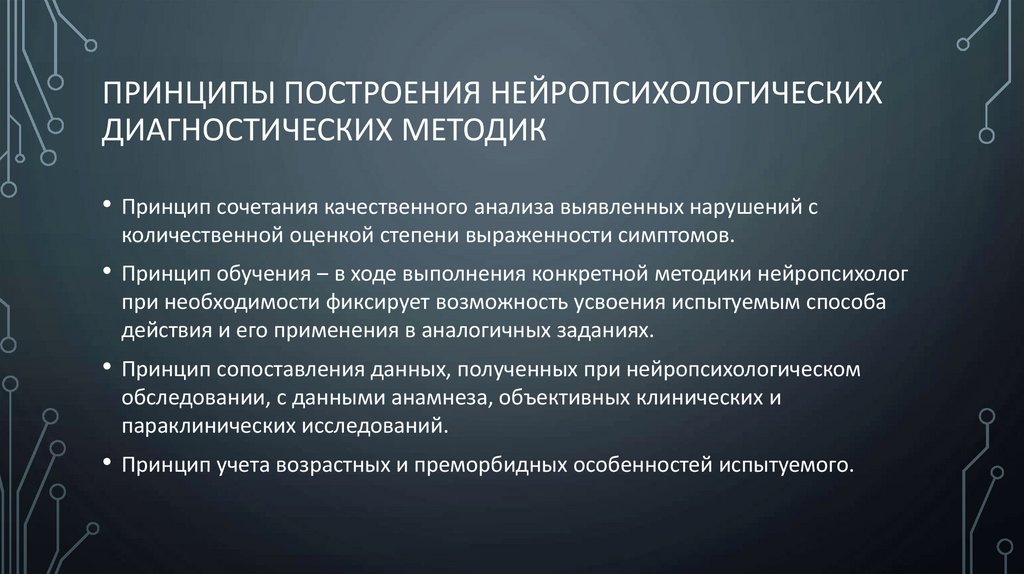

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

• Принцип преимущественной направленности конкретной методики на исследование

определенного психического процесса или определенного звена этого психического

процесса («функциональная проба»).

• Принцип нацеленности нейропсихологических методик в первую очередь на

выявление нарушенных звеньев психических функций («провокация»).

• Принцип исследования любой психической функции (фактора) с помощью набора

методик, результаты которых дополняют и уточняют друг друга («перекрестный

контроль»).

• Принцип обязательного анализа не только конечного результата деятельности, но и

процесса выполнения задания в его различных составляющих (нейродинамических,

мотивационных, регуляторных, операциональных).

3.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

• Принцип сочетания качественного анализа выявленных нарушений с

количественной оценкой степени выраженности симптомов.

• Принцип обучения ‒ в ходе выполнения конкретной методики нейропсихолог

при необходимости фиксирует возможность усвоения испытуемым способа

действия и его применения в аналогичных заданиях.

• Принцип сопоставления данных, полученных при нейропсихологическом

обследовании, с данными анамнеза, объективных клинических и

параклинических исследований.

• Принцип учета возрастных и преморбидных особенностей испытуемого.

4.

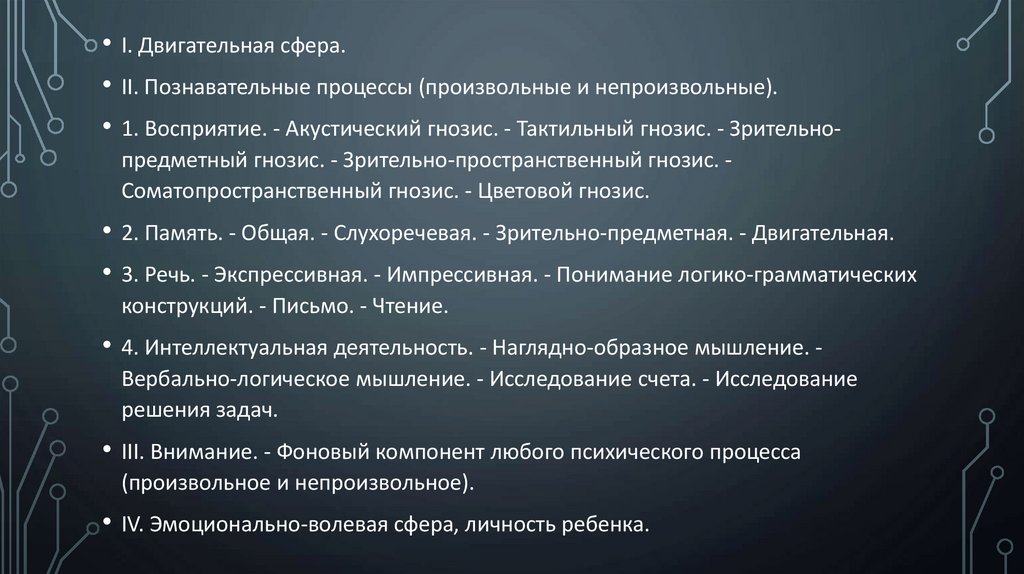

• I. Двигательная сфера.• II. Познавательные процессы (произвольные и непроизвольные).

• 1. Восприятие. - Акустический гнозис. - Тактильный гнозис. - Зрительнопредметный гнозис. - Зрительно-пространственный гнозис. Соматопространственный гнозис. - Цветовой гнозис.

• 2. Память. - Общая. - Слухоречевая. - Зрительно-предметная. - Двигательная.

• 3. Речь. - Экспрессивная. - Импрессивная. - Понимание логико-грамматических

конструкций. - Письмо. - Чтение.

• 4. Интеллектуальная деятельность. - Наглядно-образное мышление. Вербально-логическое мышление. - Исследование счета. - Исследование

решения задач.

• III. Внимание. - Фоновый компонент любого психического процесса

(произвольное и непроизвольное).

• IV. Эмоционально-волевая сфера, личность ребенка.

5.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА• Любое предметное действие может быть выполнено только при участии как афферентных, так и эфферентных структур мозга.

• Повреждение какого-либо участка мозга или его недоразвитие ведут к нарушению всей функциональной системы, и предметное действие нарушается,

но всякий раз по-разному, и это уже зависит от того, какой участок мозга поражен

Динамический праксис ‒ исследуется динамическая организация движений, их последовательность, способность к переключению с одного движения

(или элемента) на другое. Эта составляющая движения обеспечивается заднелобными отделами коры левого и правого полушария. Динамическую

организацию движения обеспечивают и глубинные структуры мозга, которые отвечают за совместную работу обоих полушарий (мозолистое тело и др.).

Кинестетический праксис ‒ исследуются кинестетические ощущения, участвующие в движениях. Этот механизм обеспечивается теменным отделами коры

головного мозга.

Оральный праксис ‒ исследуется артикуляторный аппарат (губы, язык). Нарушение орального праксиса происходит при поражении нижних отделов

сенсомоторной зоны и теменно-височных отделов, прилегающих к ней.

Пространственный праксис ‒ исследуется пространственная и соматопространственная организация предметных действий (выполнение предметных

действий в пространстве). Эта составляющая двигательного акта обеспечивается работой теменных и теменно-затылочных зон коры мозга и совместной

деятельностью пространственного, зрительного, слухового, вестибулярного анализаторов.

В целом сложные пространственные действия обеспечиваются третичной зоной ТРО ‒ височно-теменно-затылочной зоной.

Конструктивный праксис ‒ также направлен на исследование сформированности пространственного восприятия и оптико-пространственных действий.

Это теменнозатылочные зоны мозга.

Двигательные программы ‒ все перечисленные выше пробы направлены на исследование элементарных двигательных функций и предметных действий.

В жизни человеку чаще всего приходится выполнять более сложные движения и действия, которые представляют собой уже целые программы и

подчиняются внутренним схемам. Эти движения требуют уже участия речи (либо внешней, либо внутренней) и осуществляются работой наиболее

высоких уровней организации мозга. Эти произвольные сложные программы действий чаще всего нарушаются при поражении или недоразвитии или

дисфункциях лобных и лобно-височных зон мозга. Нарушается и роль речи, участвующей в осуществлении движений, действий, ее регулирующая

функция.

6.

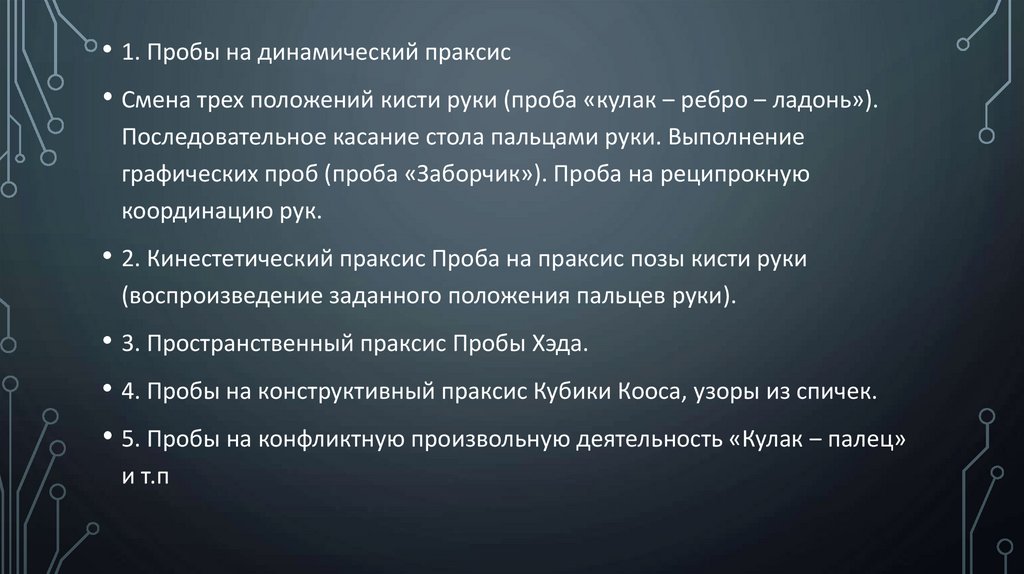

• 1. Пробы на динамический праксис• Смена трех положений кисти руки (проба «кулак ‒ ребро ‒ ладонь»).

Последовательное касание стола пальцами руки. Выполнение

графических проб (проба «Заборчик»). Проба на реципрокную

координацию рук.

• 2. Кинестетический праксис Проба на праксис позы кисти руки

(воспроизведение заданного положения пальцев руки).

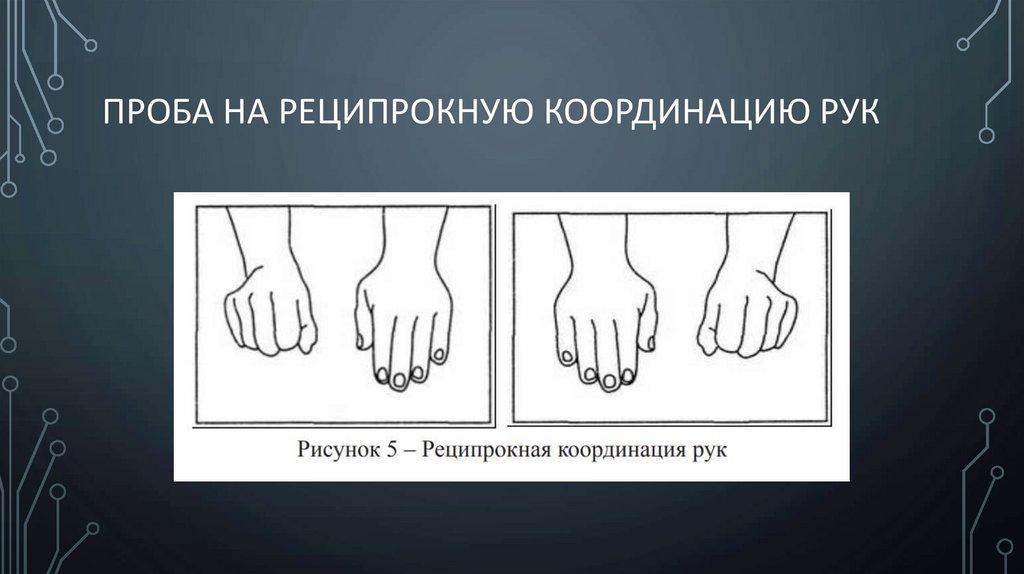

• 3. Пространственный праксис Пробы Хэда.

• 4. Пробы на конструктивный праксис Кубики Кооса, узоры из спичек.

• 5. Пробы на конфликтную произвольную деятельность «Кулак ‒ палец»

и т.п

7.

ПРОБЫ НА ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАКСИС8.

ПРОБА НА РЕЦИПРОКНУЮ КООРДИНАЦИЮ РУК9.

ПРОБЫ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЙПРАКСИС

ПРОБА ХЕДА

10.

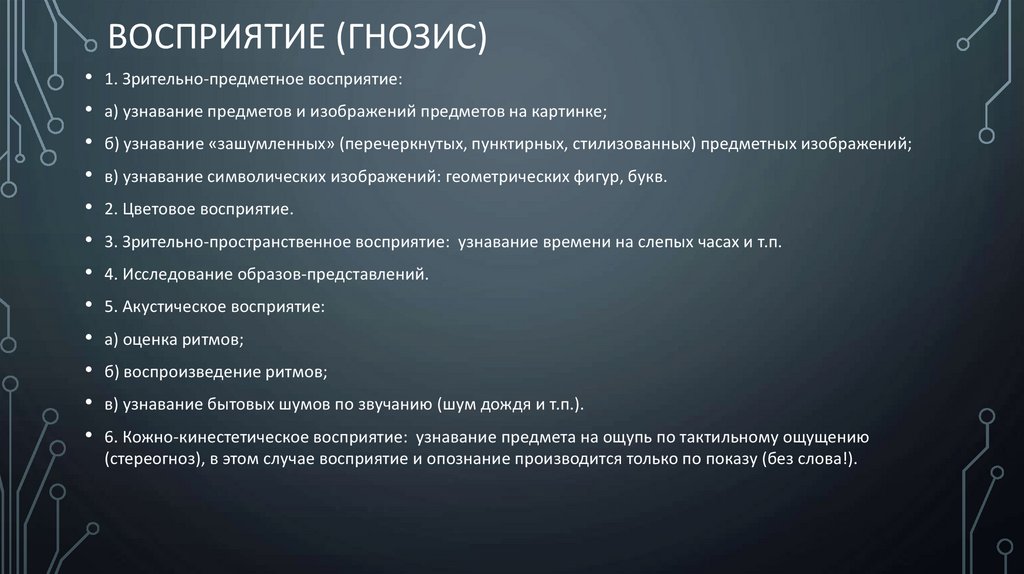

ВОСПРИЯТИЕ (ГНОЗИС)• 1. Зрительно-предметное восприятие:

• а) узнавание предметов и изображений предметов на картинке;

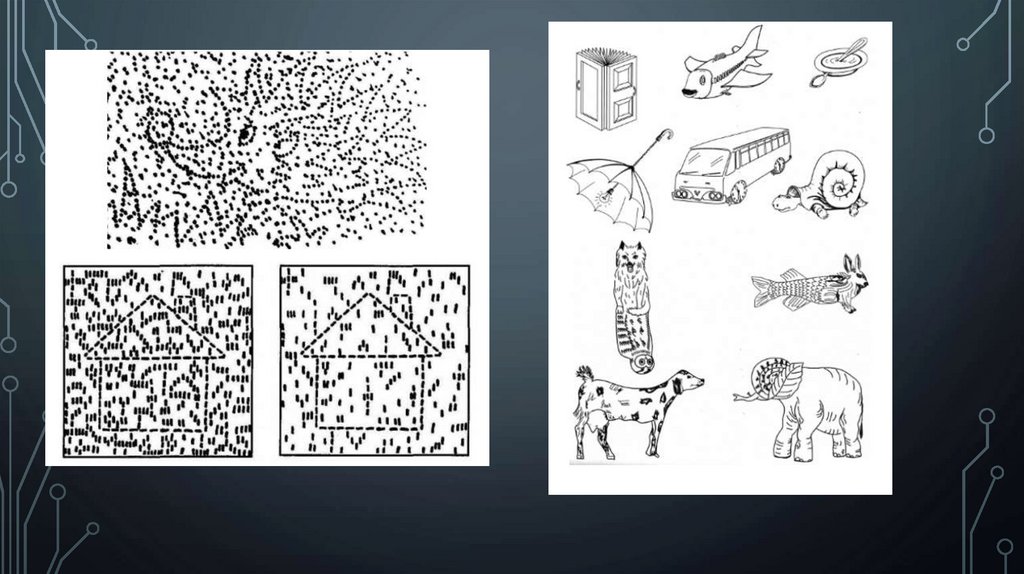

• б) узнавание «зашумленных» (перечеркнутых, пунктирных, стилизованных) предметных изображений;

• в) узнавание символических изображений: геометрических фигур, букв.

• 2. Цветовое восприятие.

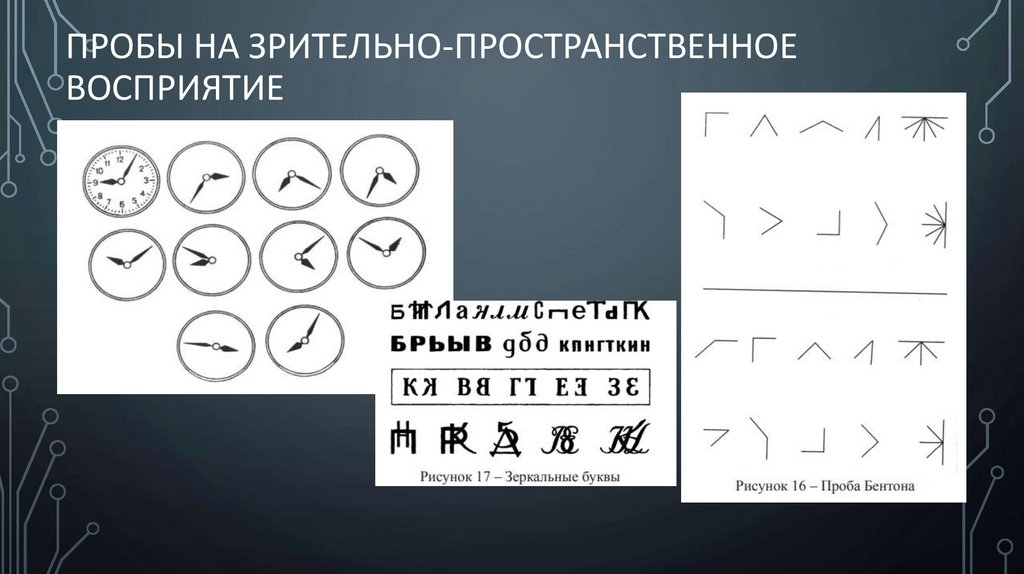

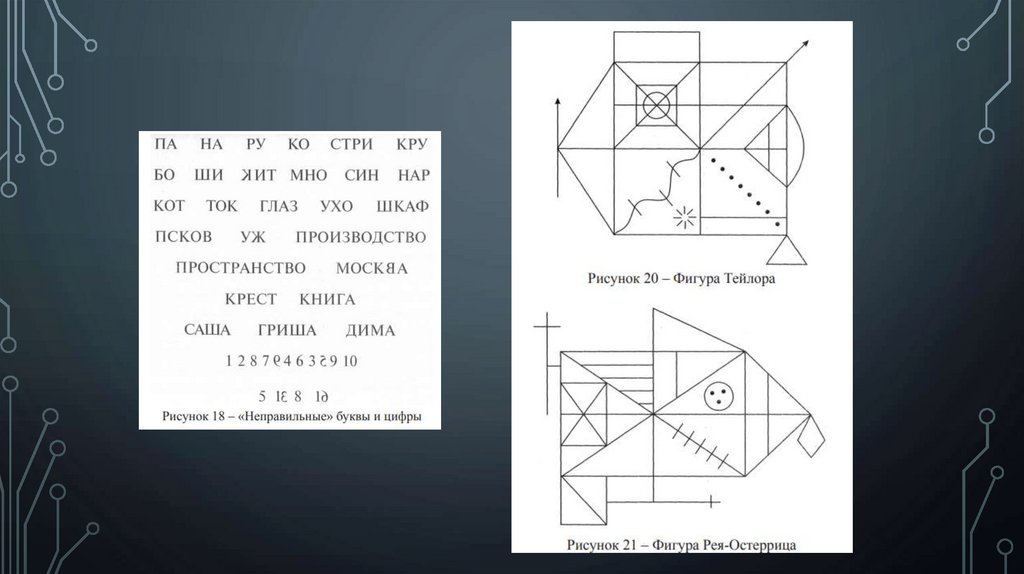

• 3. Зрительно-пространственное восприятие: узнавание времени на слепых часах и т.п.

• 4. Исследование образов-представлений.

• 5. Акустическое восприятие:

• а) оценка ритмов;

• б) воспроизведение ритмов;

• в) узнавание бытовых шумов по звучанию (шум дождя и т.п.).

• 6. Кожно-кинестетическое восприятие: узнавание предмета на ощупь по тактильному ощущению

(стереогноз), в этом случае восприятие и опознание производится только по показу (без слова!).

11.

ПРОБЫ НА ЗРИТЕЛЬНО-ПРЕДМЕТНОЕВОСПРИЯТИЕ

12.

13.

ПРОБЫ НА ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕВОСПРИЯТИЕ

14.

15.

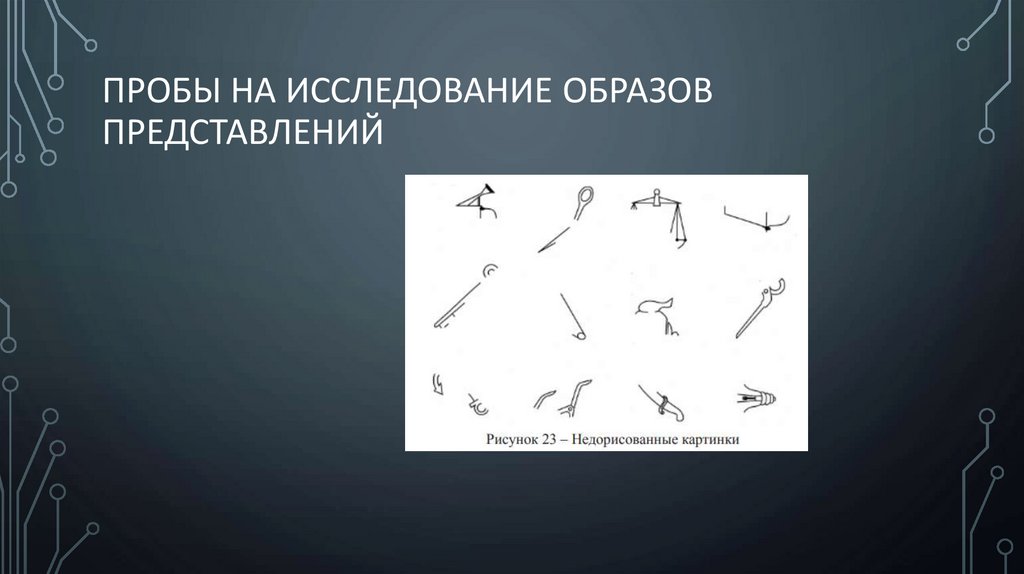

ПРОБЫ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВПРЕДСТАВЛЕНИЙ

16.

ПАМЯТЬ• 1. Общая память

Что ты делал вчера? Что сегодня? и т.п.

• 2. Слухоречевая память

Наиболее часто нарушена у детей. Персеверации в памяти, трудности

переключения с одного ряда на другой можно отнести к премоторным отделам

лобной коры.

• 3. Зрительно-предметная память (Диагностируем по схеме: стимул, потом

узнавание среди белого шума, т.е. среди других картинок).

Механизм нарушения ‒ нарушение самого образа представления, который

включен в структуру зрительной памяти и предметной номинации. Фактор ‒

нарушение образа представления (задние отделы второй височной извилины

или вся височная извилина).

• 4. Зрительно-пространственная память

17.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ• Запоминание двух групп по три слова

• Отсроченная слухоречевая памяти

• Запоминание 7‒10 слов

• Запоминание организованного по смыслу

вербального ряда

18.

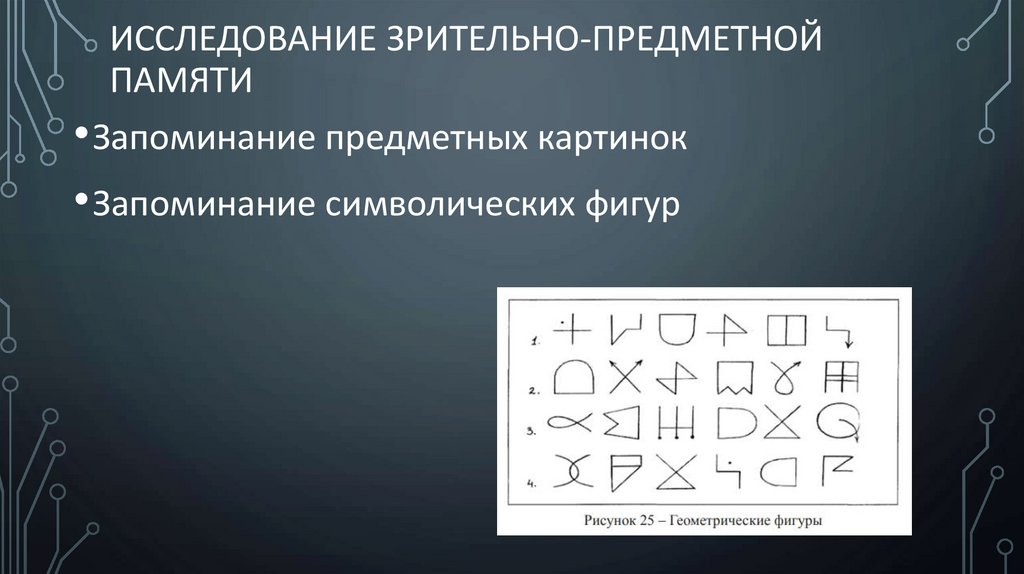

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНО-ПРЕДМЕТНОЙПАМЯТИ

• Запоминание предметных картинок

• Запоминание символических фигур

19.

20.

21.

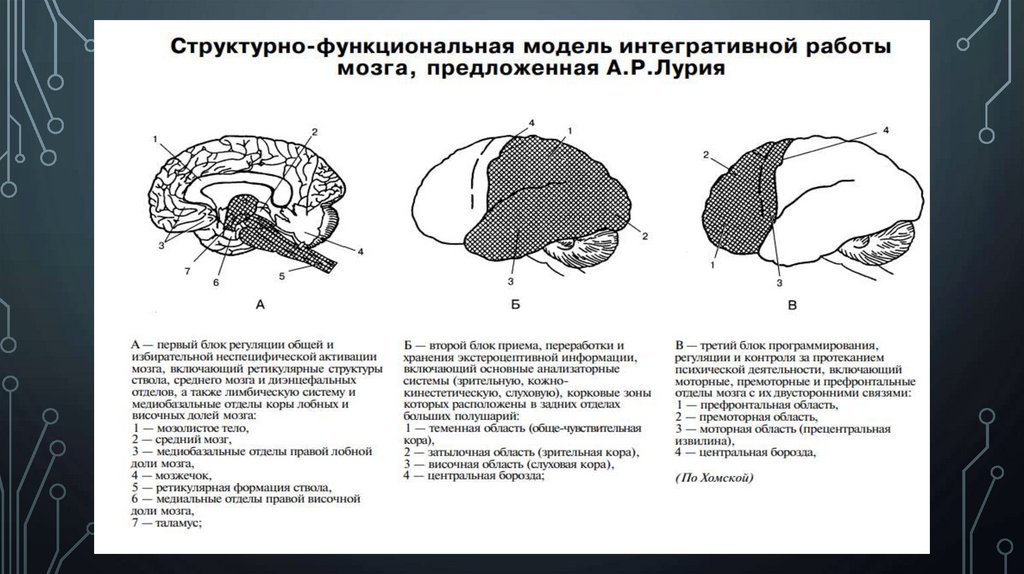

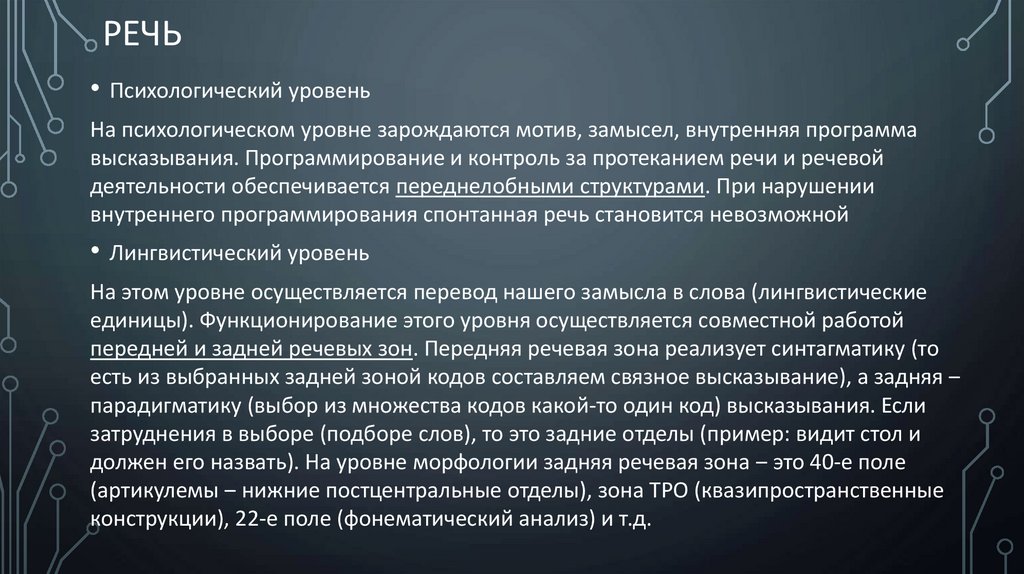

РЕЧЬ• Психологический уровень

На психологическом уровне зарождаются мотив, замысел, внутренняя программа

высказывания. Программирование и контроль за протеканием речи и речевой

деятельности обеспечивается переднелобными структурами. При нарушении

внутреннего программирования спонтанная речь становится невозможной

• Лингвистический уровень

На этом уровне осуществляется перевод нашего замысла в слова (лингвистические

единицы). Функционирование этого уровня осуществляется совместной работой

передней и задней речевых зон. Передняя речевая зона реализует синтагматику (то

есть из выбранных задней зоной кодов составляем связное высказывание), а задняя ‒

парадигматику (выбор из множества кодов какой-то один код) высказывания. Если

затруднения в выборе (подборе слов), то это задние отделы (пример: видит стол и

должен его назвать). На уровне морфологии задняя речевая зона ‒ это 40-е поле

(артикулемы ‒ нижние постцентральные отделы), зона ТРО (квазипространственные

конструкции), 22-е поле (фонематический анализ) и т.д.

22.

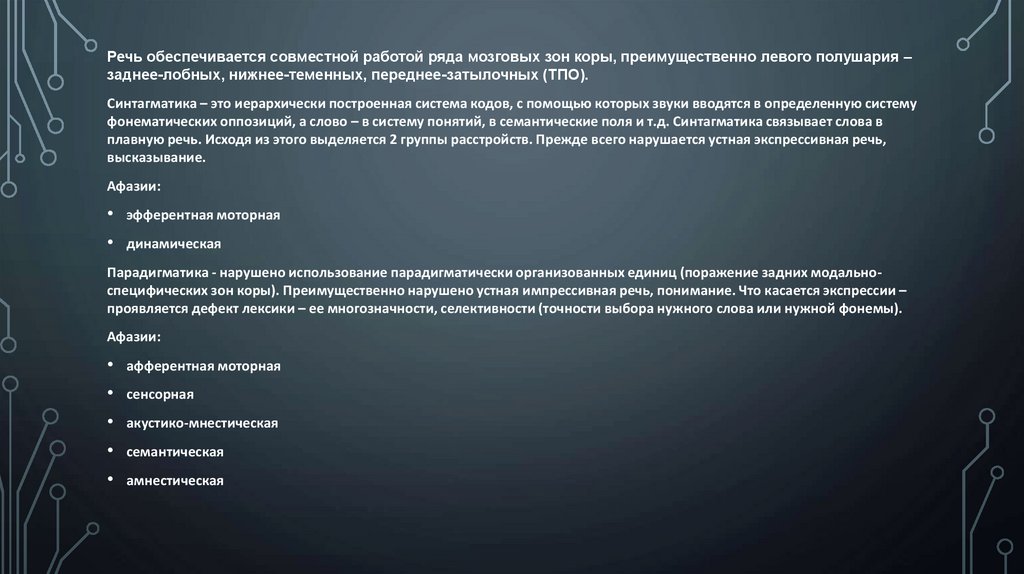

Речь обеспечивается совместной работой ряда мозговых зон коры, преимущественно левого полушария –заднее-лобных, нижнее-теменных, переднее-затылочных (ТПО).

Синтагматика – это иерархически построенная система кодов, с помощью которых звуки вводятся в определенную систему

фонематических оппозиций, а слово – в систему понятий, в семантические поля и т.д. Синтагматика связывает слова в

плавную речь. Исходя из этого выделяется 2 группы расстройств. Прежде всего нарушается устная экспрессивная речь,

высказывание.

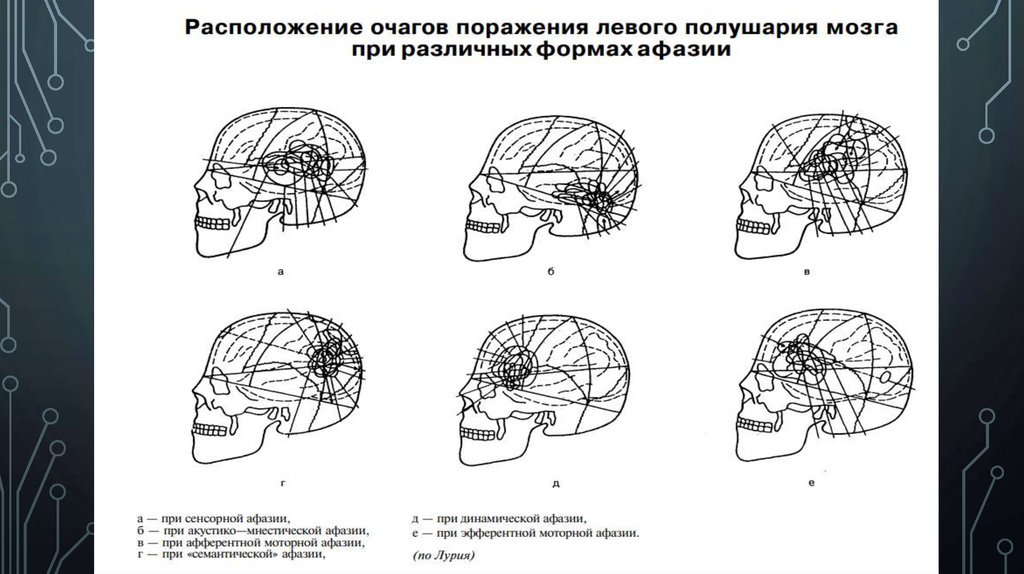

Афазии:

• эфферентная моторная

• динамическая

Парадигматика - нарушено использование парадигматически организованных единиц (поражение задних модальноспецифических зон коры). Преимущественно нарушено устная импрессивная речь, понимание. Что касается экспрессии –

проявляется дефект лексики – ее многозначности, селективности (точности выбора нужного слова или нужной фонемы).

Афазии:

• афферентная моторная

• сенсорная

• акустико-мнестическая

• семантическая

• амнестическая

23.

Эфферентная моторная афазия — это нарушениедвигательного звена речи, обусловленное повреждением

премоторной зоны церебральной коры.

Основу клинической картины составляет затруднение

перехода между артикуляционными позами, инертность

речевых процессов, диспросодия, наличие персевераций, повторов, вторичное расстройство

письменной речи.

Центр Брока. Возникает расстройство орально-артикуляционного праксиса, отличительной

особенностью которого выступает затруднение перехода от одной артикуляционной позы к

другой.

Следствием затруднённого перехода между артикулемами являются непроизвольные

повторы слов, отдельных слогов, перестановки, персеверации (навязчивые повторения

отдельных слов, фраз). Распад навыка составления программы звуко-буквенного состава

слова становится причиной нарушения письма (дисграфии), чтения (дислексии). Инертность

распространяется на все речевые процессы, что приводит к потере «чувства языка» –

плохому пониманию переносного и скрытого смыслового значения. Вторично нарушается

слухоречевая память.

24.

Динамическая афазия — это нарушение формированиявысказываний активной речи, обусловленное поражением

префронтальной лобной коры. Клинически проявляется

отсутствием инициации высказываний, односложностью, упрощённостью

ответов на поставленные вопросы, повторением фраз собеседника,

недостаточным пониманием длинных сообщений.

Задние отделы первой лобной извилины относятся к речевому отделу третьего структурнофункционального блока мозга, отвечающего за программирование и регуляцию психической

деятельности. Поражение данной области ведёт к нарушению развёртывания внутренней программы

высказывания, грамматического конструирования, что проявляется расстройством речевой

предикативности. Утрачивается грамматическая схема предложения, согласованность его членов,

отсутствует сказуемое.

Потеря способности создавать внутренний план высказывания обуславливает резкое снижение

спонтанной речевой продукции вплоть до её полного отсутствия. При обширном поражении динамическая

афазия сочетается с идеаторной апраксией, акалькулией вследствие дезорганизации последовательности

счётных операций. Дезинтеграция целенаправленного поведения провоцирует проявления так

называемой «лобной психики» — нарушение формирования намерений, отсутствие мотивации,

изменения эмоционально-личностной сферы.

25.

Афферентная моторная афазия — это кинестетическое расстройствосформированной речи, обусловленное нарушением центральной

регуляции речедвигательного аппарата. Возникает при поражении

артикуляционной зоны постцентральной извилины. Клинически проявляется

снижением речевой продукции, сложностями артикуляции, смешением фонем

с похожим артикуляционным механизмом, вторичной дислексией и дисграфией.

В норме экспрессивная речь осуществляется благодаря взаимодействию отделов пост- и прецентральной

коры, в которых представлены артикуляционные органы. Эфферентные импульсы, регулирующие

необходимые для фонации мышечные сокращения, генерируются нейронами прецентральной извилины с

учетом информации от нейронов постцентральной извилины. К последним поступает афферентная

импульсация от мышц и связок, участвующих в процессе звукообразования. Этиофакторы обуславливают

органические изменения и дисфункцию постцентральной области. В результате нарушается механизм

восприятия афферентации, связь с прецентральной извилиной.

Не имея достаточной обратной информации о состоянии артикуляционного аппарата, прецентральные

отделы не могут адекватно регулировать процесс фонации. Результатом является речевая апраксия —

утрата двигательного артикуляционного навыка, что в выраженных случаях обуславливает полное

отсутствие речевой продукции. Поскольку кинестетический контроль играет существенную роль в процессе

понимания услышанного, возникают вторичные расстройства фонематического слуха.

26.

Акустико-гностическая афазия (сенсорная)— это расстройствовосприятия и синтеза вербально полученной речевой информации.

Возникает вследствие поражения коркового центра слухового

анализатора — зоны Вернике. Сопровождается нарушением письма,

счёта, чтения.

В церебральной коре нарушается процесс оценки и синтеза поступающей речевой информации.

Звуковоспринимающие, звукопередающие части слухового анализатора работают нормально, слух не

снижен. Нарушено фонематическое восприятие — способность различать и узнавать фонемы (звуковые

единицы). Следствием являются затруднения дифференцировки схожих по звучанию фонем, в тяжёлых

случаях родной язык воспринимается больным как совершенно незнакомый набор звуков.

Невозможным становится слуховой контроль собственной речи, что обуславливает множественные

парафазии, повторы, аграмматизмы в речевой продукции пациента. Нарушается чтение, письмо, поскольку

они связаны с внутренним проговариванием слов. Патология сенсорного речевого центра редко бывает

изолированной, в 85% она сочетается с поражением прилежащих церебральных тканей, что клинически

проявляется соответствующими неврологическими симптомами. Поражение височных долей обоих

полушарий приводит к тотальной акустической агнозии с невозможностью узнавания не только речевой

информации, но и неречевых звуков: шелеста бумаги, звонка, капающей воды.

27.

Акустико-мнестическая афазия — это расстройство речи,обусловленное неполноценностью слухоречевой памяти.

Характеризуется затруднённым повторением словесной цепочки,

сложностями подбора необходимого слова в процессе разговора.

Артикуляция речи, фонематический слух в норме. Патогенетической

основой данного речевого расстройства является нарушение слухоречевой памяти.

Согласно предположениям, у пациентов повышена тормозимость слухоречевых следов.

Клинически это выражается забыванием предыдущих услышанных слов при восприятии

новых. Другим патогенетическим аспектом данной патологии считается ограниченность

объёма слухоречевой памяти. Дефект негативно отражается на способности к письму, счёту,

чтению.

В большинстве случаев поражение задневисочных областей (поле 37) сопровождается

нарушением их связи с близлежащими оптико-гностическими структурами затылочной

доли. В результате возникают затруднения в соотношении словесного обозначения

предмета и его зрительного образа, страдает смысловая сторона речи. Следствием являются

клинически наблюдаемые сложности восприятия сказанного и трудности подбора

необходимых слов в экспрессивной речи.

28.

Семантическая афазия — это системное речевое расстройство,возникающее при поражении области височно-теменно-затылочного

стыка левого полушария. Характеризуется нарушением понимания

семантики, сложных грамматических конструкций, расстройством

зрительно-пространственного гнозиса, акалькулией, элементами апраксии.

Этиофакторы вызывают поражение темпоро-парието-окципитальной области мозговой

коры (поля 21, 37, 39, 40 по Бродману), которые являются третичными полями блока

приёма, переработки и хранения экстероцептивной информации. Задача данных полей —

объединение полимодальной информации (симультанный синтез). Семантическая афазия

возникает вследствие расстройств указанных функций, необходимых для объединения

деталей в единое целое. Первичное понимание слова, связанное с его звучанием,

сохранено. Нарушения касаются процесса дальнейшего уточнения смысла слова в

контексте предложения, что ведёт к дефектам понимания обращённой речи. Параллельно

возникают расстройства пространственного восприятия, конструктивная апраксия,

элементы специфической амнезии с трудностями поиска отдельных, необходимых для

формирования высказывания слов.

29.

Амнестическая афазия – это вариант афатическогорасстройства, при котором происходит распад номинативной

функции речи. Характеризуется зрительной амнезией,

забыванием названий предметов, речевыми паузами и

трудностями подбора слов, вербальными парафазиями.

Патогенетический механизм амнестической афазии до настоящего времени

остается до конца неясным. Некоторые исследователи отмечают, что 37

цитоархитектоническое поле по Бродману аккумулирует в себе слуховые и

зрительные раздражители (зона перекрытия), поэтому его поражение приводит к

диссоциации зрительного образа слова и его вербального обозначения.

Существует мнение, связывающее амнестическую афазию с поражением

глубинных структур височной коры. В этом случае нарушается связь коркового

слухового анализатора с гиппокампом, отвечающим за функцию запоминания и

хранения информации. С точки зрения нейропсихологического подхода (Лурия

А.Р.), номинативная афазия – это результат нарушения операции отбора слов,

хранящихся в памяти пациента.

30.

РЕЧЬ• Психофизиологический уровень

Включает в себя ту систему анализаторов, которые собственно и реализуют речь.

1. 44-е поле ‒ двигательная зона (переключение с одного звука на другой). Возможны нарушения порядка звука и

трудностпереключения с одного звука на другой (Карл у Клары украл кораллы).

2. 40-е поле (нижние постцентральные отделы) ‒ зона артикуляционного анализа.

3. 22-е поле (фонематический слух) ‒ зона фонематического анализа. Анализ фонем: З ‒ С; Г ‒ К; Д ‒ Н и т.д. Нарушение

звукобуквенного анализа может быть связано как с нарушением фонематического слуха, так и с нарушением артикуляции.

4. 21/37-е поля ‒ слухоречевая память и объем восприятия ‒ нарушение процесса запоминания, сужение объема восприятия.

При поражении второй височной извилины также возможны нарушения зрительной системы (нарушаются образы –

представления).

5. 39/40/37-е поля (зона ТРО) ‒ при нарушении зоны ТРО нарушаются квазипространственные грамматические конструкции

(над; под; в; за и т.п.).

Пример: «Покажи бочку над ящиком». К квазипространственным грамматическим конструкциям относятся и

предложения типа: «Земля освещается солнцем. Солнце освещается Землей». Необходимо сделать правильный выбор.

Сложноподчиненные предложения ‒ это тоже квазипространственные конструкции: «В школу, где учился Вова, пришел

лектор, который прочитал лекции о внеземных цивилизациях...» и т.д.

• Мозговой уровень Это собственно зоны мозга, которые участвуют в порождении и осуществлении речи.

31.

32.

22 поле44/45 поле

33.

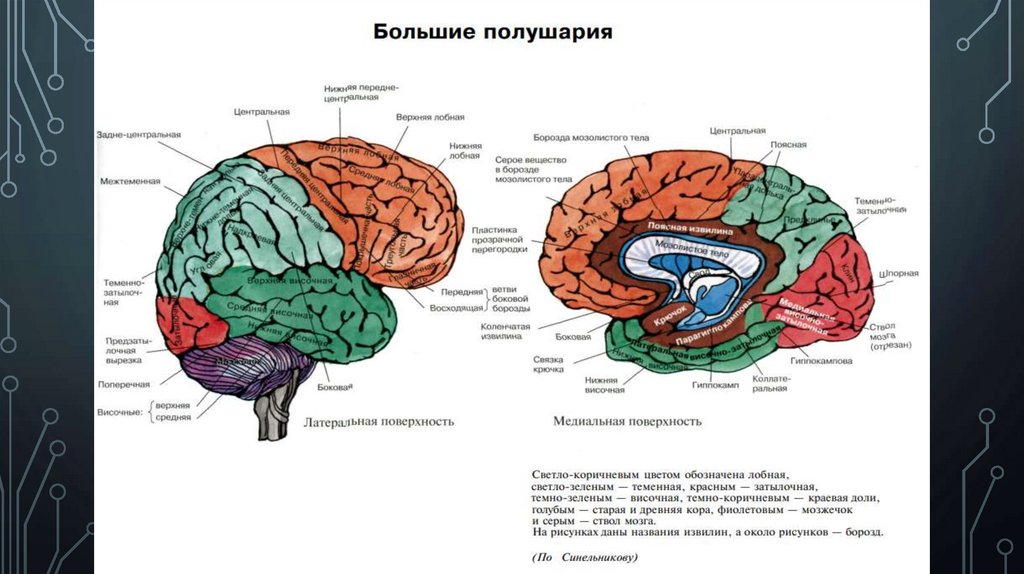

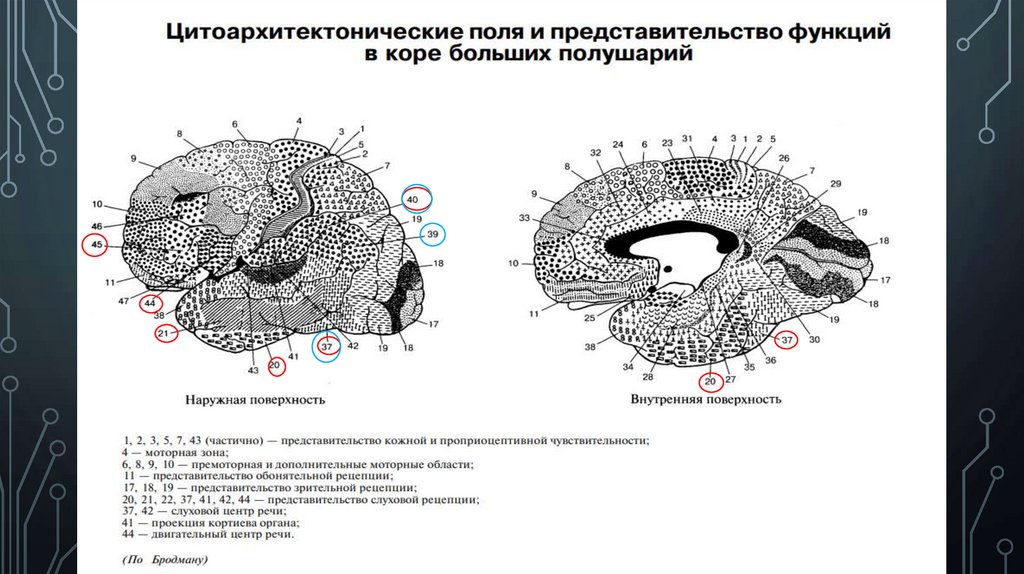

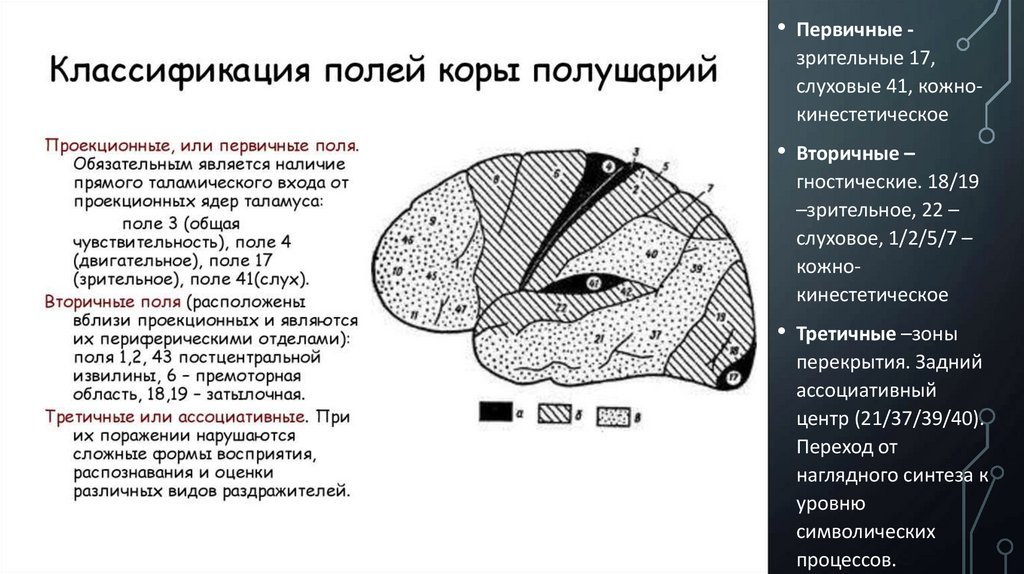

• Первичные зрительные 17,слуховые 41, кожнокинестетическое

• Вторичные –

гностические. 18/19

–зрительное, 22 –

слуховое, 1/2/5/7 –

кожнокинестетическое

• Третичные –зоны

перекрытия. Задний

ассоциативный

центр (21/37/39/40).

Переход от

наглядного синтеза к

уровню

символических

процессов.

34.

35.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ• Спонтанная речь (монолог, диалог)

• Диалогическая речь

• Исследование автоматизированной речи

• Исследование повторной речи

• Исследование активной (спонтанной) речи

• Исследование номинативной функции речи

• Исследование номинативной функции речи (понимание и называние

частей тела)

36.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ• Метод понимания и выполнения вербальных инструкций

• Понимание обращенной речи

• Понимание предметных слов (метод показа названных предметов)

• Исследование фонематического слуха

37.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ЛОГИКОГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ• С помощью рисунка (предложные конструкции)

• На понимание грамматических конструкций

(творительный падеж)

• На понимание сравнительных конструкций

• На понимание инверсий

38.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА• Тест на исследование идеограммного письма (исследуем речевые

стереотипы)

• Списывание

• Письмо под диктовку

39.

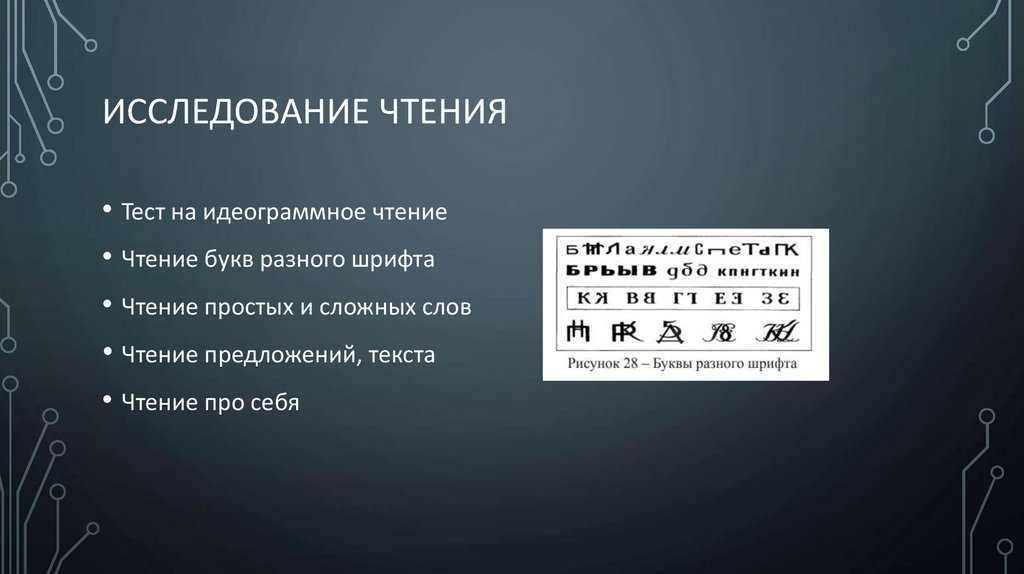

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧТЕНИЯ• Тест на идеограммное чтение

• Чтение букв разного шрифта

• Чтение простых и сложных слов

• Чтение предложений, текста

• Чтение про себя

40.

ВНИМАНИЕ• Таблицы Шульте Если ребенок хорошо знает числовой ряд, и он

автоматизирован

• Таблицы Шульте (2-й вариант/ Горбова) Инструкция: «Найди цифры от 1 до

15». «Найди красные цифры от 15 до 1». В этом варианте в таблице из 30

клеток расположены красные и черные числа: 15 красных и 15 черных.

• В обоих случаях смотрим:

1) объем внимания, скорость, подвижность и утомляемость (это первичные

ошибки);

2) в какой части поля не называет (или дольше ищет) числа;

3) какую цифру не называет, выясняем, нет ли левостороннего или

правостороннего игнорирования;

4) смотрим зеркальные ошибки (зрительный гнозис).

41.

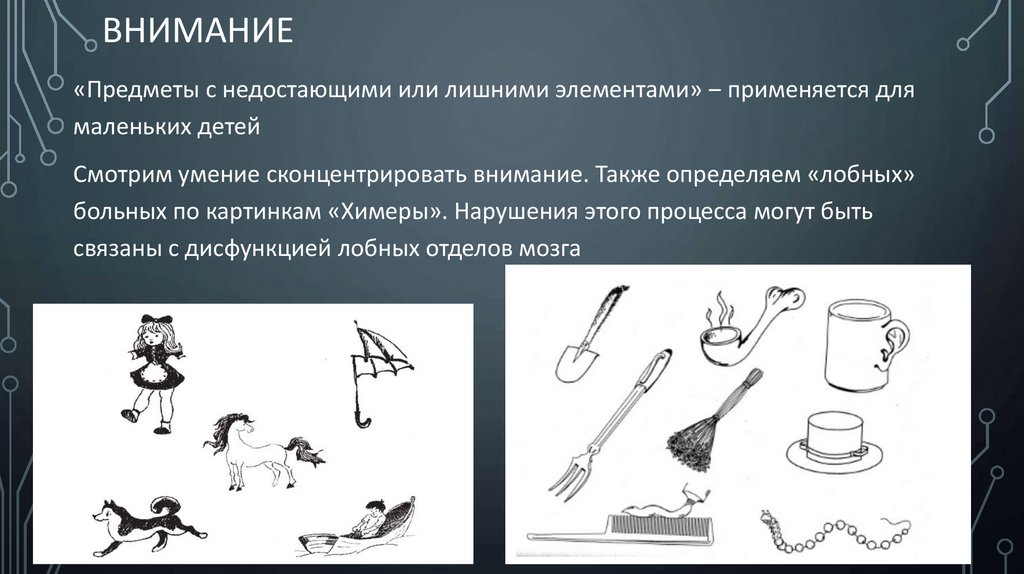

ВНИМАНИЕ«Предметы с недостающими или лишними элементами» ‒ применяется для

маленьких детей

Смотрим умение сконцентрировать внимание. Также определяем «лобных»

больных по картинкам «Химеры». Нарушения этого процесса могут быть

связаны с дисфункцией лобных отделов мозга

42.

• Тест на непроизвольное вниманиеИнструкция: «Закрой глаза и скажи, что лежит на столе; что стоит в комнате». Смотрим

непроизвольное внимание.

• Тест на связь слова с вниманием. Выполнение дифференцированных действий по речевой

инструкции. Инструкция: «Возьми карандаш и положи его в карман». «Встань и посмотри в

окно». «Возьми карандаш и нарисуй дерево» и т.д. Смотрим, нарушена или нет

регулирующая роль речи.

• Нарушение регулирующей роли речи (слова) указывает на дисфункцию лобных или

глубинных структур мозга.

• Внимание у детей становится относительно устойчивым только к 4‒5 годам. Шестилетние

дети могут играть в течение одного часа. Для детей дошкольного возраста характерно лишь

непроизвольное внимание. Слабо развито у них и распределение внимания. У школьников

1‒3 классов объем внимания в 2‒3 раза меньше, чем у взрослых. Полное внимание они могут

сохранять на уроке не более 12‒15 мин. Это необходимо учитывать при обследовании

ребенка и делать частые перерывы в обследовании, в которые дать ребенку подвигаться,

побегать, попрыгать. Нарушение внимания влечет за собой несформированность

познавательных процессов, интеллекта и поведения. Внимание ребенка оценивается и в ходе

беседы, и в ходе всего дальнейшего обследования.

43.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕpsiheja13@mail.ru

WatsApp/Telegram 89522081193

Медицина

Медицина