Похожие презентации:

Понимание психики, как внутреннего мира открытого самонаблюдения в учении Декарта

1.

Понимание психики, как внутреннего мираоткрытого самонаблюдения в учении

Декарта. Ориентация на модель

организма, как механически работающей

системы.

Автор: Кульбакова Яна,

ИПСб23

2.

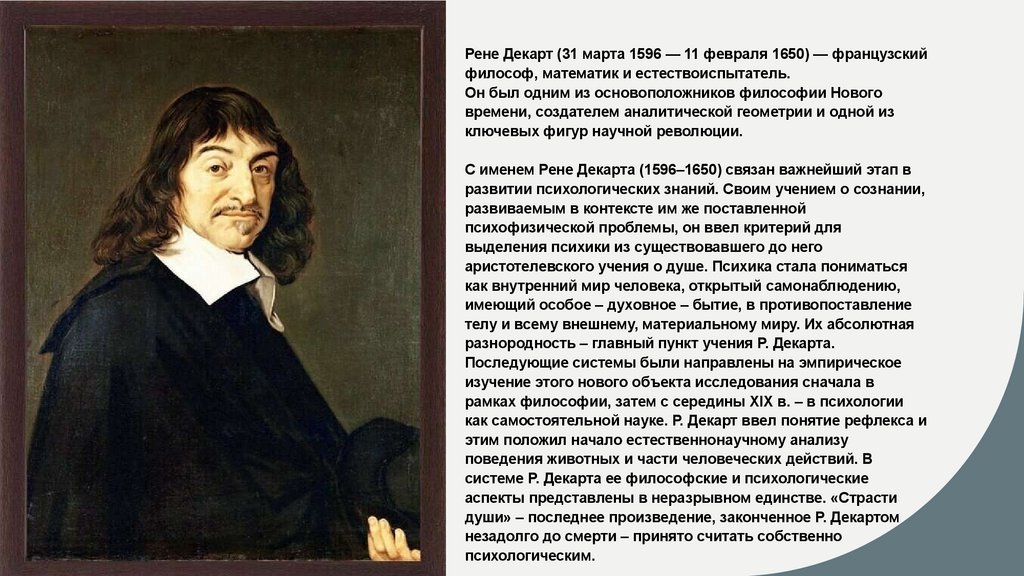

Рене Декарт (31 марта 1596 — 11 февраля 1650) — французскийфилософ, математик и естествоиспытатель.

Он был одним из основоположников философии Нового

времени, создателем аналитической геометрии и одной из

ключевых фигур научной революции.

С именем Рене Декарта (1596–1650) связан важнейший этап в

развитии психологических знаний. Своим учением о сознании,

развиваемым в контексте им же поставленной

психофизической проблемы, он ввел критерий для

выделения психики из существовавшего до него

аристотелевского учения о душе. Психика стала пониматься

как внутренний мир человека, открытый самонаблюдению,

имеющий особое – духовное – бытие, в противопоставление

телу и всему внешнему, материальному миру. Их абсолютная

разнородность – главный пункт учения Р. Декарта.

Последующие системы были направлены на эмпирическое

изучение этого нового объекта исследования сначала в

рамках философии, затем с середины XIX в. – в психологии

как самостоятельной науке. Р. Декарт ввел понятие рефлекса и

этим положил начало естественнонаучному анализу

поведения животных и части человеческих действий. В

системе Р. Декарта ее философские и психологические

аспекты представлены в неразрывном единстве. «Страсти

души» – последнее произведение, законченное Р. Декартом

незадолго до смерти – принято считать собственно

психологическим.

3.

В основе дуалистической теории Р.Декарта лежит идея о тождестве материи

и протяжения: «Природа материи, то есть

тела, рассматриваемого вообще, состоит

не в том, что оно вещь твердая, тяжелая,

окрашенная или иным каким образом

возбуждающая наши чувства, но в том

только, что оно – субстанция,

протяженная в длину, ширину и глубину».

Телу свойственна также делимость,

пространственная форма, перемещение в

пространстве в результате толчка и т.д.

Сопоставление духовной и телесной

субстанции привело Р. Декарта к выводу

«о полнейшей разнице, существующей

между душой и телом», которая состоит

«в том, что тело по своей природе всегда

делимо, тогда как дух совсем не делим».

Из положения о двух абсолютно

противоположных субстанциях, каждая

из которых не нуждается для своего

существования ни в чем, кроме себя

самой, следовал вывод об их

независимом существовании. Мыслящая

вещь, или субстанция, вся сущность

которой состоит в одном мышлении, –

это душа. Она «всецело и поистине

раздельна с моим телом, и может быть

или существовать без него».

4.

В объяснении влияния нервов на движениямускулов и работу органов чувств Р. Декарта

использует понятие «о животных духах».

«Животные духи» – это «тела, не имеющие

никакого другого свойства, кроме того, что

они очень малы и движутся очень быстро,

подобно частицам пламени, вылетающим из

огня свечи». Причина всех движений в том,

что некоторые мускулы сокращаются, а

противоположные им – растягиваются. Это

происходит из-за перераспределения духов

между мышцами, что возможно потому, что

«в каждом мускуле имеются небольшие

отверстия, через которые эти «духи» могут

перейти из одного в другой».

От этого мускул, из которого они выходят,

слабеет, а мускул, в который приходят

больше «духов», сокращается и приводит в

движение ту часть тела, к которой он

прикреплен.

5.

Таким чисто телесным механизмом объясняются не все движения, а только те, которые производятся безучастия воли: ходьба, дыхание и вообще все отправления, общие для человека и животного.

Объяснение непроизвольных движений представляет исторически первую попытку рефлекторного принципа. В

то же время в рефлексе как механизме, совершенно независимом от психики, проявляется механистическая

односторонность Р. Декарта.

В объяснении механизма взаимодействия души и тела выступают глубокие противоречия философского учения

Р. Декарта. С одной стороны, утверждается, что душа имеет отличную и независимую от тела природу. С

другой – тесно с ним связана: душа непротяженна и помещается в маленькой железе мозга (эпифизе)

(Марцинковская, 2001).

Учение Р. Декарта о душе и теле и об их субстанциональном различии породили философскую

психофизическую проблему: хотя различия между духовным и телесным признавалось и до Р. Декарта, но

четкого критерия выделено не было. Единственным средством познания души, по Р. Декарту, является

сознание. Р. Декарт намечает непосредственный путь познания сознания: сознание есть то, как оно выступает в

самонаблюдении.

6.

Такие психические акты, как ощущения, восприятие, память, представления, воображение, аффекты,относились Декартом к чисто телесным проявлениям и из сферы психического исключались.

Психическим Декарт считал только то, что пронизывается разумом или осознается мыслящей

субстанцией. Начиная с Декарта, пси-хология перестала существовать как наука о душе, а стала

выступать как наука о сознании. С точки зрения метода познания, определение психического как

непосредственно переживаемого и осознаваемого означало то, что явления сознания доступны только

самому субъекту и способ их обнаружения может быть только один – самонаблюдение, интроспекция.

7.

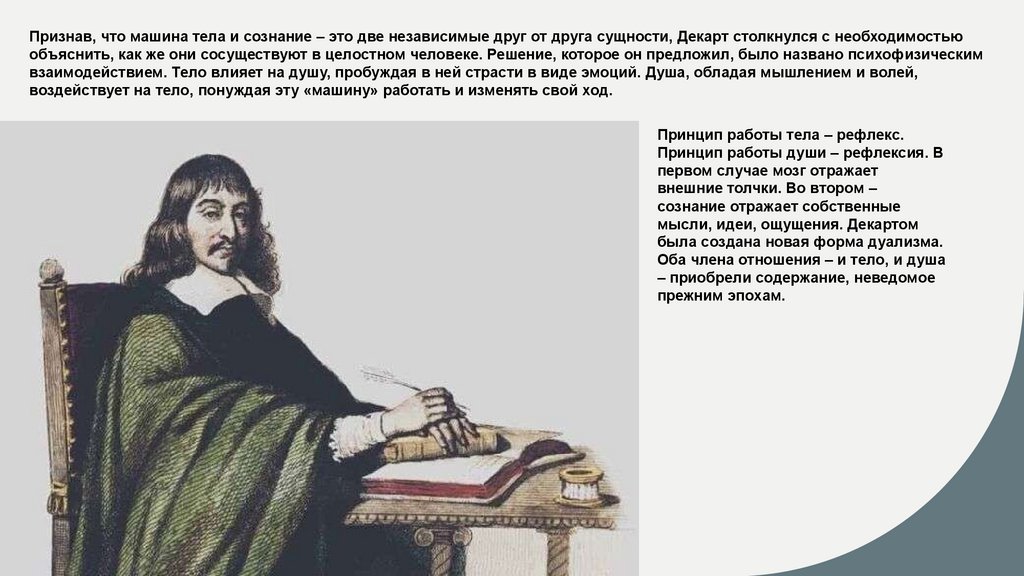

Признав, что машина тела и сознание – это две независимые друг от друга сущности, Декарт столкнулся с необходимостьюобъяснить, как же они сосуществуют в целостном человеке. Решение, которое он предложил, было названо психофизическим

взаимодействием. Тело влияет на душу, пробуждая в ней страсти в виде эмоций. Душа, обладая мышлением и волей,

воздействует на тело, понуждая эту «машину» работать и изменять свой ход.

Принцип работы тела – рефлекс.

Принцип работы души – рефлексия. В

первом случае мозг отражает

внешние толчки. Во втором –

сознание отражает собственные

мысли, идеи, ощущения. Декартом

была создана новая форма дуализма.

Оба члена отношения – и тело, и душа

– приобрели содержание, неведомое

прежним эпохам.

Философия

Философия