Похожие презентации:

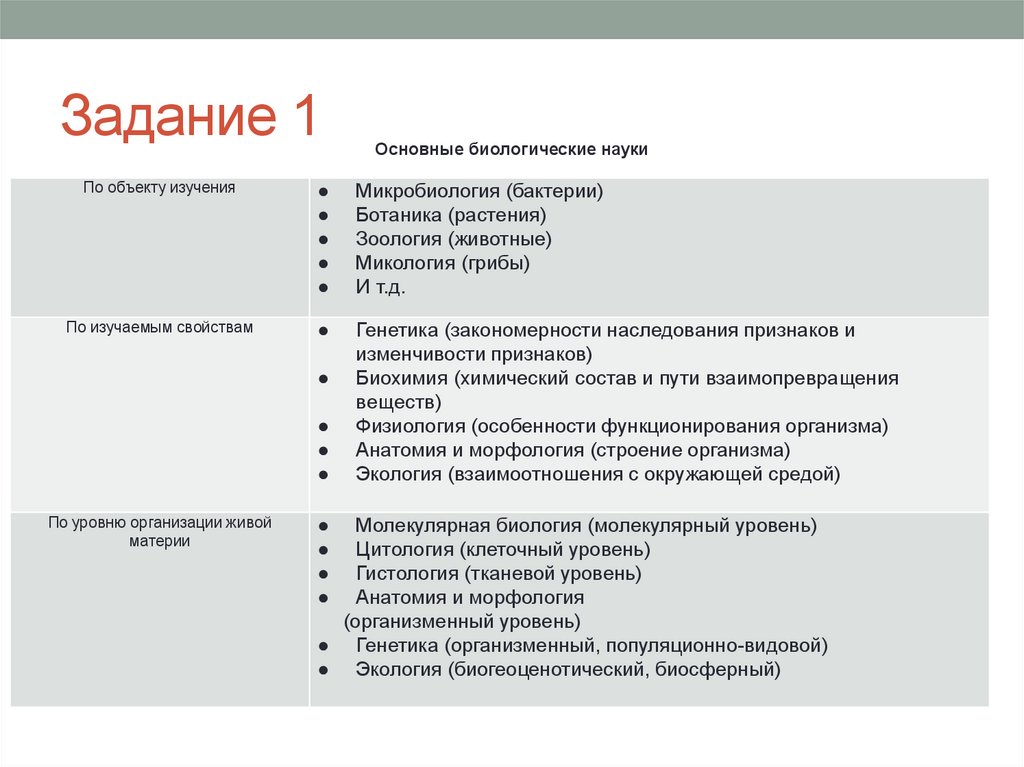

Основные биологические науки. Задание 1

1.

Задание 1Основные биологические науки

По объекту изучения

Микробиология (бактерии)

Ботаника (растения)

Зоология (животные)

Микология (грибы)

И т.д.

По изучаемым свойствам

Генетика (закономерности наследования признаков и

изменчивости признаков)

Биохимия (химический состав и пути взаимопревращения

веществ)

Физиология (особенности функционирования организма)

Анатомия и морфология (строение организма)

Экология (взаимоотношения с окружающей средой)

По уровню организации живой

материи

Молекулярная биология (молекулярный уровень)

Цитология (клеточный уровень)

Гистология (тканевой уровень)

Анатомия и морфология

(организменный уровень)

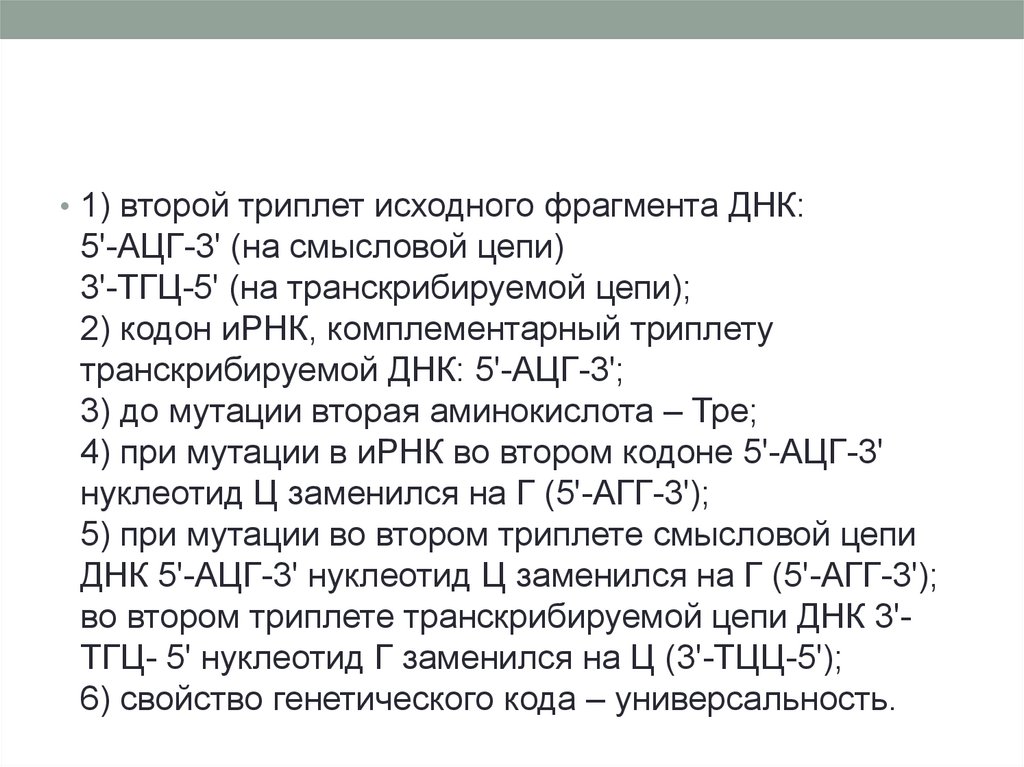

● Генетика (организменный, популяционно-видовой)

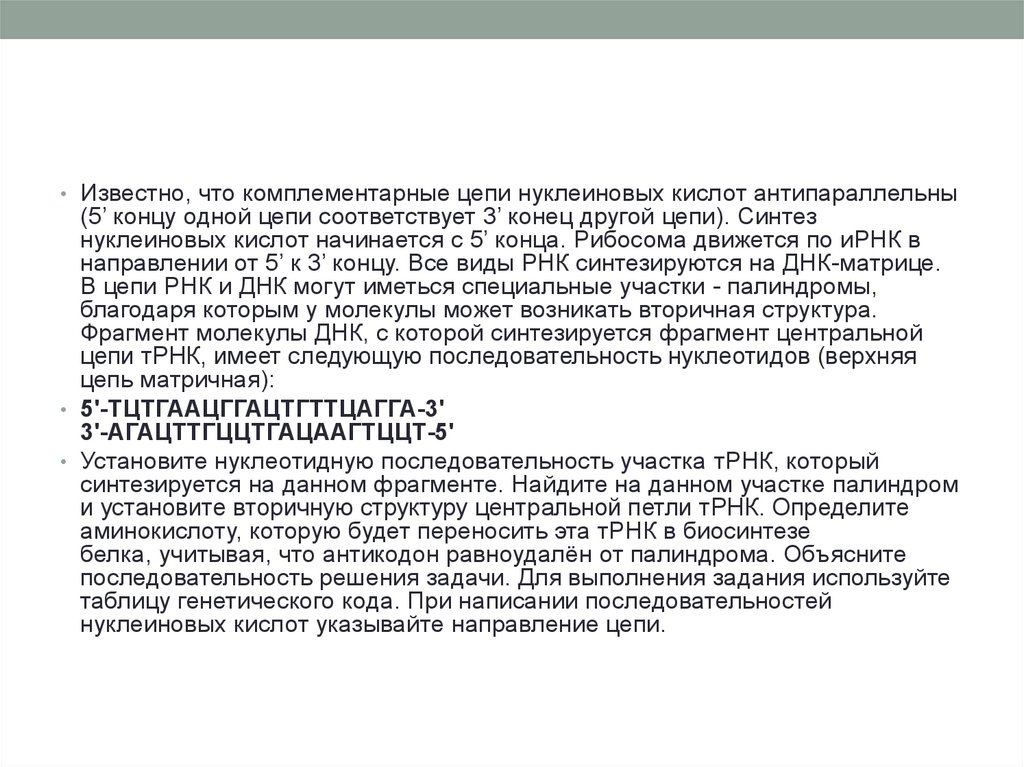

● Экология (биогеоценотический, биосферный)

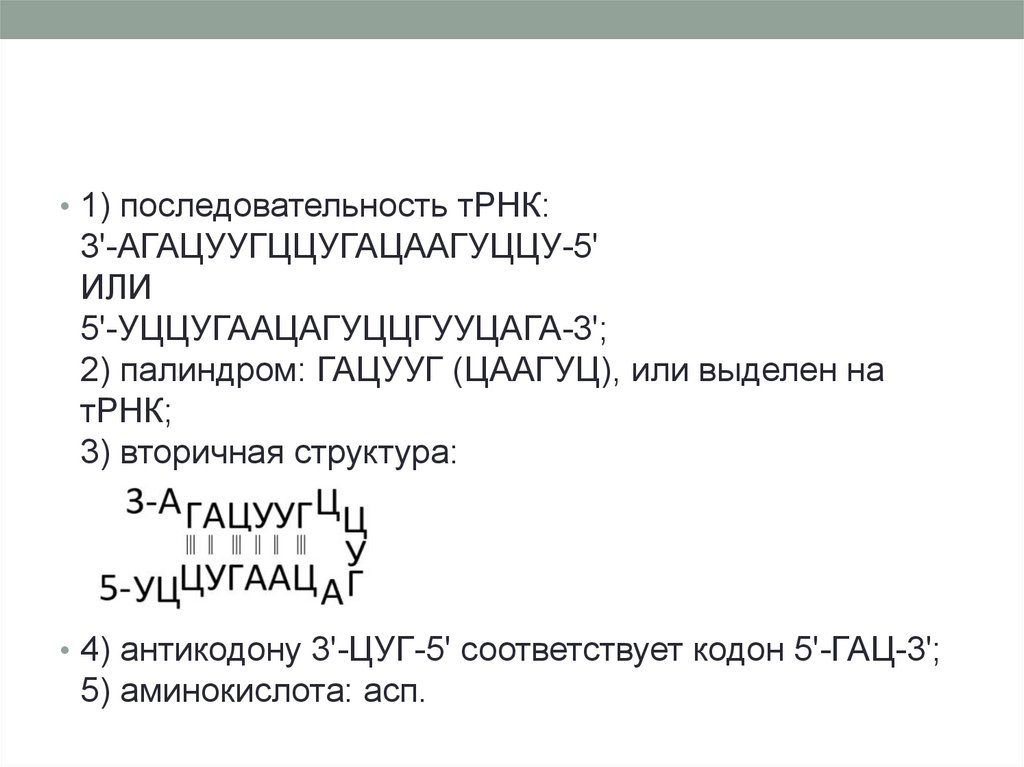

2.

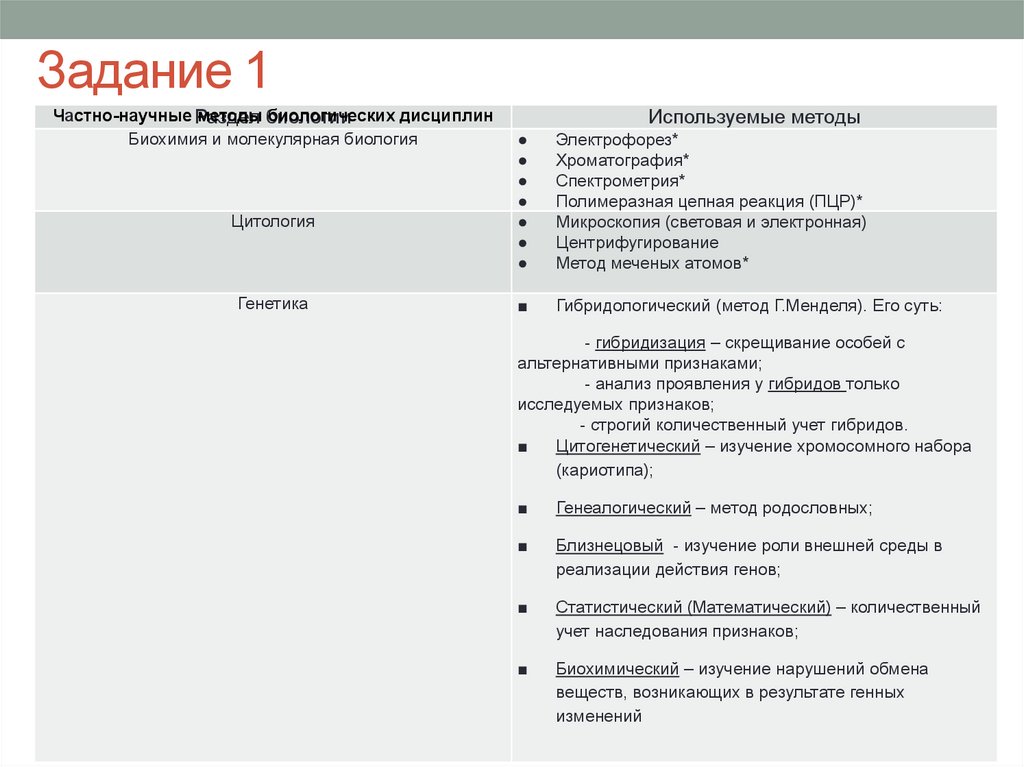

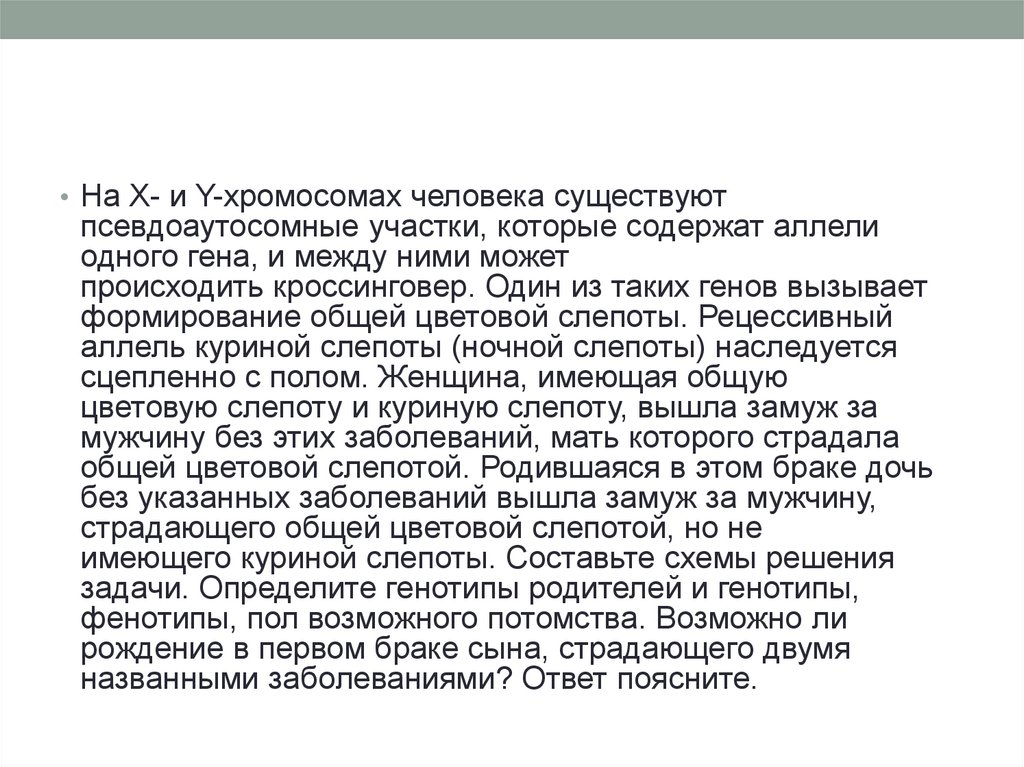

Задание 1Частно-научные Раздел

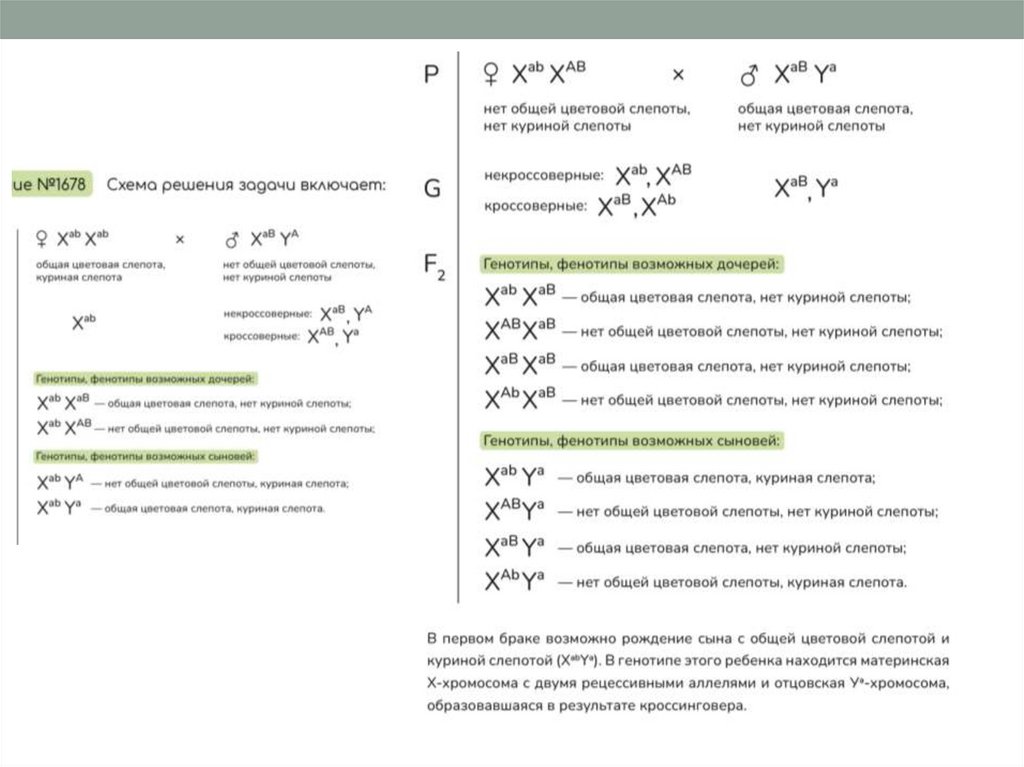

методы биологии

биологических дисциплин

Биохимия и молекулярная биология

Цитология

Генетика

Используемые методы

Электрофорез*

Хроматография*

Спектрометрия*

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)*

Микроскопия (световая и электронная)

Центрифугирование

Метод меченых атомов*

■

Гибридологический (метод Г.Менделя). Его суть:

- гибридизация – скрещивание особей с

альтернативными признаками;

- анализ проявления у гибридов только

исследуемых признаков;

- строгий количественный учет гибридов.

■

Цитогенетический – изучение хромосомного набора

(кариотипа);

■

Генеалогический – метод родословных;

■

Близнецовый - изучение роли внешней среды в

реализации действия генов;

■

Статистический (Математический) – количественный

учет наследования признаков;

■

Биохимический – изучение нарушений обмена

веществ, возникающих в результате генных

изменений

3.

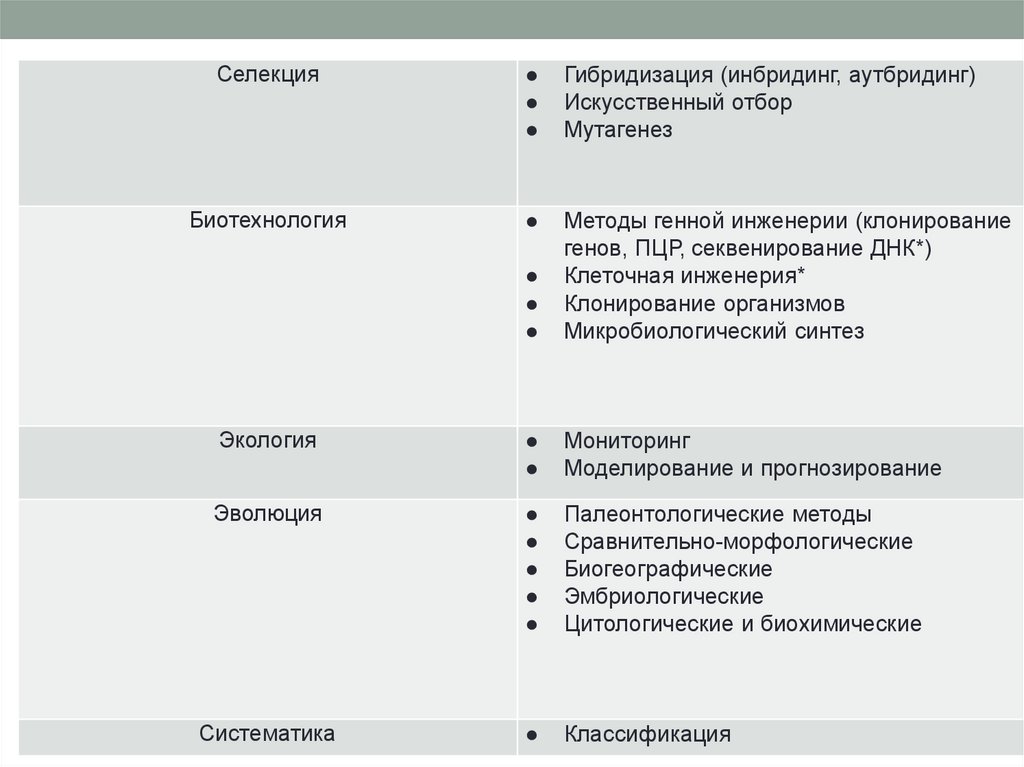

СелекцияГибридизация (инбридинг, аутбридинг)

Искусственный отбор

Мутагенез

Биотехнология

Методы генной инженерии (клонирование

генов, ПЦР, секвенирование ДНК*)

Клеточная инженерия*

Клонирование организмов

Микробиологический синтез

Экология

Мониторинг

Моделирование и прогнозирование

Эволюция

Палеонтологические методы

Сравнительно-морфологические

Биогеографические

Эмбриологические

Цитологические и биохимические

Систематика

Классификация

4.

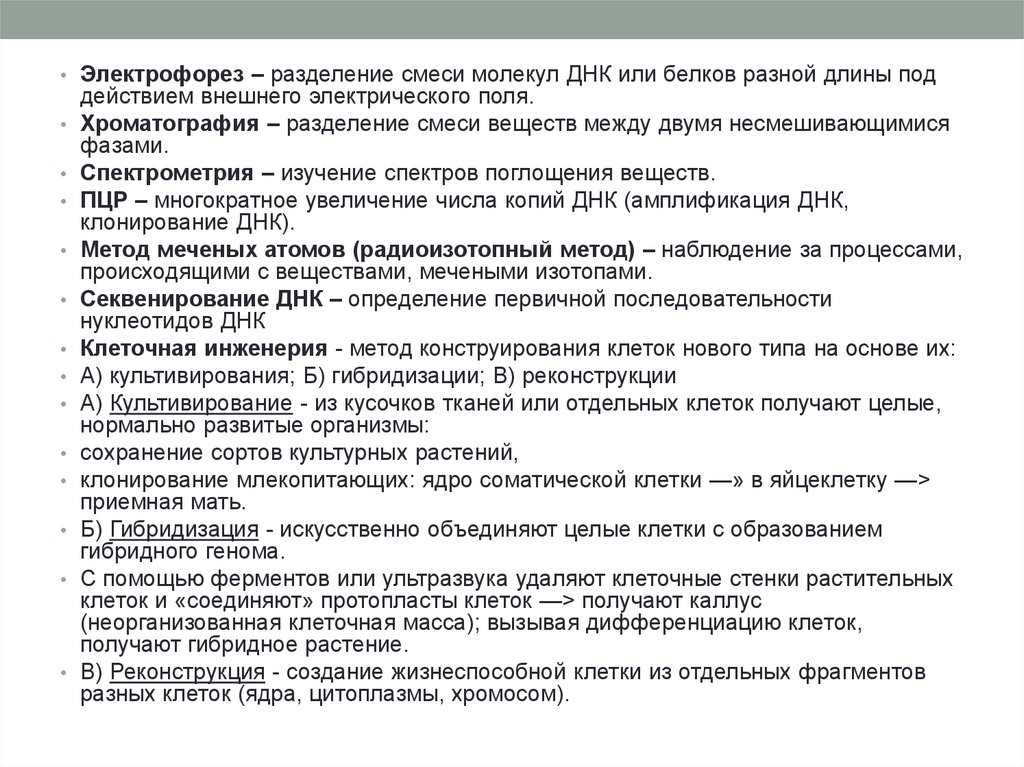

• Электрофорез – разделение смеси молекул ДНК или белков разной длины поддействием внешнего электрического поля.

• Хроматография – разделение смеси веществ между двумя несмешивающимися

фазами.

• Спектрометрия – изучение спектров поглощения веществ.

• ПЦР – многократное увеличение числа копий ДНК (амплификация ДНК,

клонирование ДНК).

• Метод меченых атомов (радиоизотопный метод) – наблюдение за процессами,

происходящими с веществами, мечеными изотопами.

• Секвенирование ДНК – определение первичной последовательности

нуклеотидов ДНК

• Клеточная инженерия - метод конструирования клеток нового типа на основе их:

• А) культивирования; Б) гибридизации; В) реконструкции

• А) Культивирование - из кусочков тканей или отдельных клеток получают целые,

нормально развитые организмы:

• сохранение сортов культурных растений,

• клонирование млекопитающих: ядро соматической клетки —» в яйцеклетку —>

приемная мать.

• Б) Гибридизация - искусственно объединяют целые клетки с образованием

гибридного генома.

• С помощью ферментов или ультразвука удаляют клеточные стенки растительных

клеток и «соединяют» протопласты клеток —> получают каллус

(неорганизованная клеточная масса); вызывая дифференциацию клеток,

получают гибридное растение.

• В) Реконструкция - создание жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов

разных клеток (ядра, цитоплазмы, хромосом).

5.

Уровни организации биосистем; процессы, происходящие в биосистемахНазвание

Объекты, у которых проявляются Процессы, протекающие и изучаемые

особенности данного уровня

на данном уровне (проявления

свойств живого на данном уровне)

Молекулярно-генетический

Биологические

макромолекулы

Протекание ферментативных

реакций, работа генов-регуляторов,

влияющих на биосинтез белка и,

соответственно, на количество

белков; репликация ДНК, фиксация

молекулами хлорофилла солнечной

энергии и ее преобразование в

энергию углеводов.

Клеточный

Клетка – структурная и

функциональная единица живого,

а также единица размножения всех

организмов. Самый низкий уровень

организации, которому присущи

все свойства живого

Самосборка клеточных органоидов;

поддержание постоянства состава

цитоплазмы клеток; избирательная

проницаемость клеточной мембраны;

синтез белка; клеточное деление

Органно-тканевой

Орган – структурноВыполнение органами определенных

функциональное объединение

функций в пределах организма

нескольких типов тканей; ткань –

совокупность сходных по строению

и происхождению клеток и

межклеточного вещества,

объединенных выполнением

общей функции;

6.

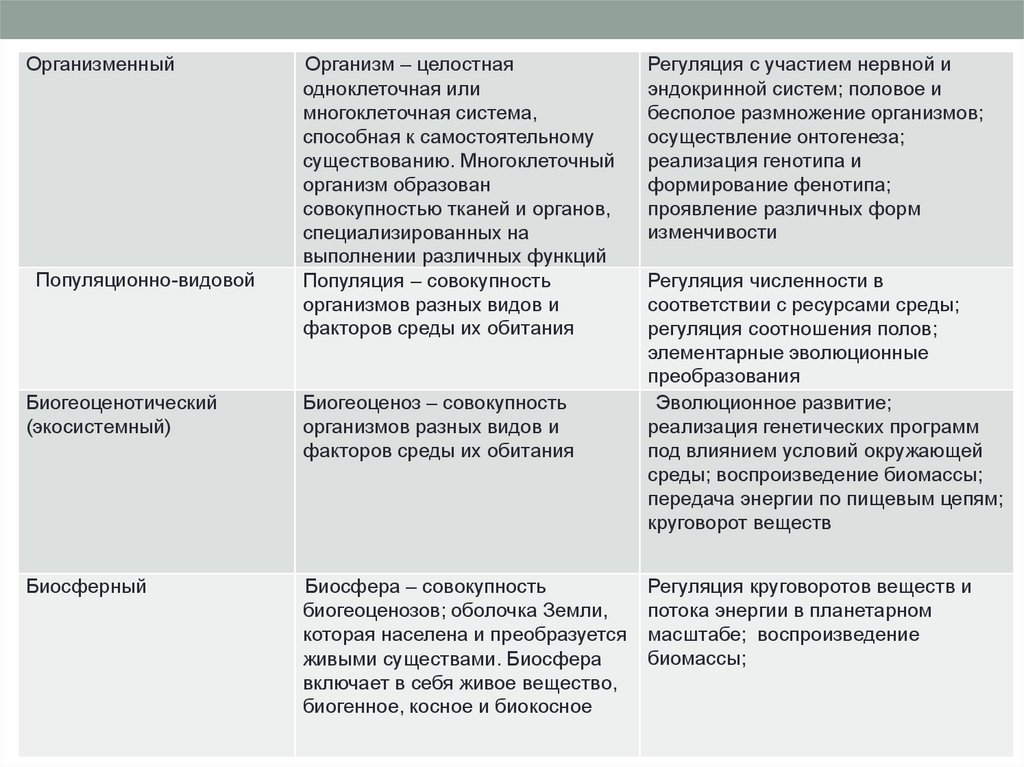

ОрганизменныйПопуляционно-видовой

Организм – целостная

одноклеточная или

многоклеточная система,

способная к самостоятельному

существованию. Многоклеточный

организм образован

совокупностью тканей и органов,

специализированных на

выполнении различных функций

Популяция – совокупность

организмов разных видов и

факторов среды их обитания

Биогеоценотический

(экосистемный)

Биогеоценоз – совокупность

организмов разных видов и

факторов среды их обитания

Биосферный

Биосфера – совокупность

биогеоценозов; оболочка Земли,

которая населена и преобразуется

живыми существами. Биосфера

включает в себя живое вещество,

биогенное, косное и биокосное

Регуляция с участием нервной и

эндокринной систем; половое и

бесполое размножение организмов;

осуществление онтогенеза;

реализация генотипа и

формирование фенотипа;

проявление различных форм

изменчивости

Регуляция численности в

соответствии с ресурсами среды;

регуляция соотношения полов;

элементарные эволюционные

преобразования

Эволюционное развитие;

реализация генетических программ

под влиянием условий окружающей

среды; воспроизведение биомассы;

передача энергии по пищевым цепям;

круговорот веществ

Регуляция круговоротов веществ и

потока энергии в планетарном

масштабе; воспроизведение

биомассы;

7.

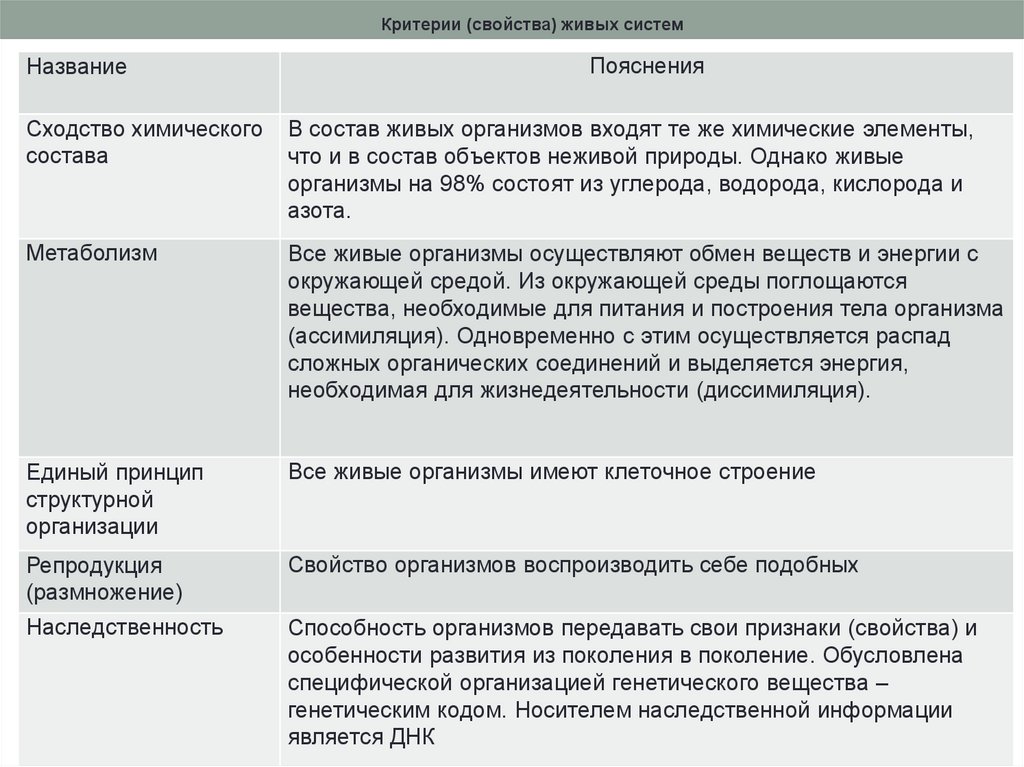

Критерии (свойства) живых системНазвание

Пояснения

Сходство химического

состава

В состав живых организмов входят те же химические элементы,

что и в состав объектов неживой природы. Однако живые

организмы на 98% состоят из углерода, водорода, кислорода и

азота.

Метаболизм

Все живые организмы осуществляют обмен веществ и энергии с

окружающей средой. Из окружающей среды поглощаются

вещества, необходимые для питания и построения тела организма

(ассимиляция). Одновременно с этим осуществляется распад

сложных органических соединений и выделяется энергия,

необходимая для жизнедеятельности (диссимиляция).

Единый принцип

структурной

организации

Все живые организмы имеют клеточное строение

Репродукция

(размножение)

Свойство организмов воспроизводить себе подобных

Наследственность

Способность организмов передавать свои признаки (свойства) и

особенности развития из поколения в поколение. Обусловлена

специфической организацией генетического вещества –

генетическим кодом. Носителем наследственной информации

является ДНК

8.

Критерии (свойства) живых системИзменчивость

Способность организмов приобретать новые признаки (свойства) в

результате изменений структуры наследственного материала, в том числе

возникновения новых комбинаций генов. Свойство, противоположное

наследственности; создает материал для деятельности естественного

отбора

Рост и развитие

Рост подразумевает количественные изменения, происходящие в течение

жизни организма (увеличение размеров и массы особи за счет увеличения

числа и массы клеток, а также неклеточного вещества).

Развитие подразумевает качественные изменения. Индивидуальное

развитие организма от его рождения до смерти – онтогенез. Историческое

развитие, эволюция – необратимое и направленное развитие живой

природы, сопровождающееся образованием новых видов и прогрессивным

усложнением жизни - филогенез

Раздражимость

Свойство избирательно реагировать на внешние воздействия

Дискретность

Жизнь проявляется в виде дискретных форм: любая биологическая система

состоит из отдельных, обособленных, но при этом связанных друг с другом

и взаимодействующих частей (подсистем), образующих структурнофункциональное единство. Дискретность строения организма – основа его

структурной упорядоченности, дискретность вида предопределяет

возможность его дальнейшей эволюции и т.д.

9.

Авторегуляция(саморегуляция),

гомеостаз

Способность живых организмов, обитающих в непрерывно

меняющихся условиях среды, поддерживать гомеостаз –

постоянство своего химического состава и интенсивность

течения физиологических процессов.

Метаболизм обеспечивает гомеостаз в постоянно

меняющихся условиях внешней среды

Ритмичность

Периодические изменения физиологических функций и

формообразовательных процессов с различными

периодами колебаний. Ритмичность направлена на

согласование функций организма с окружающей средой,

т.е. на приспособление к периодически меняющимся

условиям

Энергозависимость

Живые тела представляют собой системы, открытые для

поступления энергии. Иными словами, живые организмы

существуют до тех пор, пока в них поступает энергия и

материя из окружающей среды

10.

Теории эволюцииТеория Ламарка

• Приобретённые признаки наследуются

• Ламарк считал, что если особь приобретает в течение жизни какой-то полезный признак (например, силу), то этот признак

обязательно наследуется потомством.

• У особей есть внутреннее стремление к совершенству

• Ламарк считал, что движущая сила эволюции — какое-то особое внутреннее стремление стать лучше.

• Изменения организма возникают из-за условий среды

• Ламарк считал, что условия среды меняют организм в лучшую сторону. На этом основывался его «принцип упражнений». Чем

большее влияние оказывают условия среды на орган, тем большее развитие он получает. Соответственно те органы, которые не

упражняются, редуцируются. Таким образом, жираф якобы получил свою шею — тянулся за листвой и вытянул её.

• Видов не существует

Теория Дарвина

• Чарльз Дарвин первым создал почти правильную эволюционную теорию естественного отбора. Давайте разберём основные

его утверждения:

• Основа и материал эволюции — наследственная изменчивость

• Дарвин утверждал, что единственный материал для эволюции, это не фенотипические изменения органов вследствие

упражнений, а наследственные изменения и способность особей передавать их.

• Движущая сила эволюции — естественный отбор

• Дарвину совершенно не нравилась идея Ламарка о том, что движущая сила — стремление к совершенству. Поэтому Дарвин

предложил гениальное решение

• Естественный отбор — движущая сила и фактор, который способствует выживанию наиболее приспособленных особей.

• Вид — единица эволюции

• Виды реально существуют в природе и формируются длительное время. Внутри вида расхождение признаков приводит

к видообразованию.

• То есть когда внутри вида происходит раскол на несколько подвидов (Дарвин не знал слова популяция, поэтому не выделял

подвиды в отдельную категорию), в конце концов по путям расхождения признаков (дивергенции) образуются новые виды.

• Факторы эволюции — естественный отбор, наследственная изменчивость, борьба за существование

• Искусственный отбор — это выживание особей с полезными человеку признаками

• В природе существуют различные виды борьбы за существование между организмами

• Естественный отбор — это выживание наиболее приспособленных особей и гибель наименее приспособленных

Синтетическая теория эволюции (СТЭ)

• СТЭ — общепринятая эволюционная теория, построенная на Дарвиновской теории, но содержащая определённые поправки в

соответствии с современными представлениями о живом мире:

• Популяция — единица эволюции

• Все виды состоят из популяций, занимающих различные территории. В популяциях происходит процесс микроэволюции. В

результате микроэволюции происходит видообразование.

• При этом в надвидовых таксонах (род, семейство, отряд, класс, тип) происходит макроэволюция по схожим механизмам.

11.

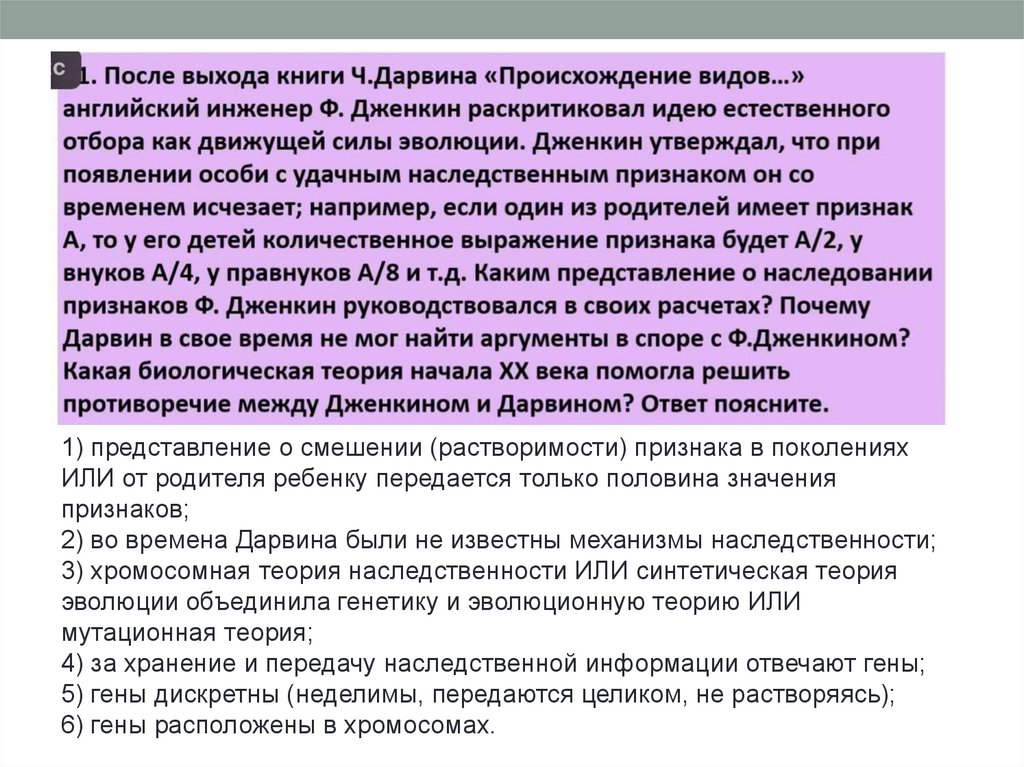

1) представление о смешении (растворимости) признака в поколенияхИЛИ от родителя ребенку передается только половина значения

признаков;

2) во времена Дарвина были не известны механизмы наследственности;

3) хромосомная теория наследственности ИЛИ синтетическая теория

эволюции объединила генетику и эволюционную теорию ИЛИ

мутационная теория;

4) за хранение и передачу наследственной информации отвечают гены;

5) гены дискретны (неделимы, передаются целиком, не растворяясь);

6) гены расположены в хромосомах.

12.

Решение:1) совы питаются грызунами;

2) грызуны питаются семенами шишек;

3) чем больше урожай сосновых шишек (корма), тем

больше грызунов, а следовательно, и сов (и наоборот);

4) популяционные волны (волны жизни);

5) колебания численности сов могут приводить к

изменению генофонда (к выпадению из генофонда

некоторых аллелей; к изменению частот аллелей; к

увеличению силы дрейфа генов).

13.

Направления эволюцииБиологический прогресс

Если вид находится в биологическом прогрессе, то для него характерны следующие особенности:

Большой ареал распространения

Большая численность особей вида

Большое число популяций

Широкая экологическая специализация — особи разных популяций могут выжить во многих

экологических условиях

• Существует три пути достижения биологического прогресса: ароморфоз,

идиоадаптация, общая дегенерация. Эти пути относят к макроэволюции, так как они

приводят к появлению надвидовых таксонов.Ароморфоз — крупное эволюционное

изменение, приводящее к формированию надвидовых таксонов (новые царства, типы, классы). К

ароморфозам относятся: появление фотосинтеза, многоклеточности, теплокровности, появление

полового размножения, семян. В каждой статье по зоологии и ботанике описаны конкретные

ароморфозы каждого нового таксона.

• Идиоадаптация — небольшое эволюционное изменение. Идиоадаптации необходимы для

приспособленности организмов к конкретным условиям среды. К идиоадаптациям относятся:

белая шерсть полярного медведя, хобот у слона, длина конечностей у лошади, ласты кита, роющие

конечности и редукция зрения у крота (!).

• Общая дегенерация — эволюционное изменение, приводящее к упрощению строения

организма, обязательно связанное с паразитическим или сидячим образом жизни. К общей

дегенерации относятся: анаэробность у паразитов, отсутствие пищеварительной системы у

ленточных червей, отсутствие хорды у асцидий, отсутствие головы у двустворчатых моллюсков. При

этом важно помнить, что общую дегенерацию относят к путям достижения

биологического прогресса, так как это процесс адаптации организма к новым условиям среды.

14.

• Биологический регресс• Если вид находится в состоянии биологического

регресса, то для него характерны следующие

особенности:

• Маленький ареал распространения

• Маленькая численность особей вида

• Маленькое число популяций

• Узкая экологическая специализация — особи

выживают лишь в определённых экологических

условиях

• Группы организмов, находящиеся биологическом

регрессе: хищные птицы, слоновые, черепахи,

африканский саванный слон, орхидея венерин

башмачок, уссурийский тигр, страус эму, снежный

барс, выхухоли, гинкговые, латимерия.

15.

Направления эволюции• Дивергенция — самый частый способ осуществления эволюции.

При дивергенции происходит расхождение признаков.

• К общем эта схема выглядит так: имелся какой-либо орган, в ходе

эволюции он преобразовался в два и более отличающихся друг от

друга по функции органа.

• Примеры дивергенции из заданий ФИПИ:

• Ласты кита и роющие конечности крота, конечности крота и

зайца, крылья орла и пингвина, крылья летучей мыши и руки

человека, задние конечности пчелы и кузнечика, прыгательные

конечности кузнечика и бегательные конечности тараканы,

грызущий и колюще-сосущий ротовые аппараты насекомых,

ротовой аппарат комара и бабочки, зубная система тигра и

бобра, копыта лошади и ногти шимпанзе, ногти человека и когти

тигра, окраска шерстного покрова зайца-беляка и зайца-русака,

число горбов у одногорбого и двугорбого верблюдов, листья

гороха и усики гороха, пшеница мягкая и пшеница твердая,

диплоидные и полиплоидные сорта винограда, белокочанная и

краснокочанная капуста, безостые и длинноостые формы

пшеницы.

16.

• Конвергенция — редкий способ осуществления эволюции.При конвергенции происходит, наоборот, схождение

признаков в функции.

• Эта схема выглядит так: имелись два органа с совершенно

разным происхождением (например, роющие конечности

медведки — насекомого, и крота — млекопитающего),

однако они в процессе эволюции сошлись по функции.

• Примеры конвергенции из заданий ФИПИ:

• Роющие конечности крота и медведки, крылья птицы и

крылья бабочки, жабры краба и рыбы, жабры раков и

моллюсков, глаза кальмара и собаки, рычажные

конечности хордовых и членистоногих, грудные плавники

кита и акулы, плавники акулы и ихтиозавра, ласты

дельфина и крылья-ласты пингвина, крылья летучей

мыши и крылья совы, сходство формы тела кита и рыбы,

сумчатая летяга и обыкновенная летяга, сумчатый

крот и обыкновенный крот, шипы розы и шипы

боярышника, колючки барбариса и колючки боярышника,

клубни картофеля и клубни георгина.

17.

Экология• Экосистема — совокупность живых

организмов, среды их обитания,

системы связей, осуществляющей

обмен веществ и энергии между ними.

• Биоценоз (сообщество) — совокупность живых

организмов, обитающих на одной территории и

вступающих в определенные взаимоотношения друг с

другом.

18.

Агроценоз — искусственное сообщество, созданноечеловеком для получения сельскохозяйственной продукции.

Агроэкосистема — искусственная экосистема, включающая

агроценоз.

Сады, поля, огороды, пруды, плантации, виноградники,

палисадники, аллеи, парки, пастбища и тому подобное.

Свойства агроценоза:

• Незамкнутый круговорот веществ — человек постоянно

вмешивается в него, забирая себе часть продукции экосистемы.

• Слабая саморегуляция — опять же из-за вмешательства

человека.

• Высокая численность одного вида (монокультура) —

например, поле из пшеницы.

• Невысокое видовое разнообразие

• Короткие цепи питания

• Искусственный отбор — сохраняются особи с нужными

человеку признаками

19.

Естественные экосистемыЛеса, прерии, озёра, океаны, дубравы, сосновые

боры, ручьи, водопады, болота и тому подобное.

Свойства естественных экосистем:

• Замкнутый круговорот веществ;

• Полная саморегуляция;

• Разнообразие видов;

• Разветвлённые цепи питания;

• Естественный отбор — сохраняются особи,

приспособленные к выживанию в конкретных

условиях.

20.

БиосфераБиосфера

Ограничения биосферы

Биосфера — это оболочка Земли, преобразованная живыми существами. Появилась она

сразу после зарождения жизни.

Биосфера пронизывает всю гидросферу, она есть в верхней части литосферы, она есть

в нижней части атмосферы.

При этом биосфера изменяется во времени и способна влиять на оболочки Земли, в которых

присутствует. Например, благодаря биосфере на верхней

поверхности литосферы появилась почва, разрушились некоторые слои горных

пород (жизнедеятельность лишайников), сформировались некоторые ландшафты.

Необходимо понимать, где и как биосфера ограничивается:

Сверху — ограничена озоновым слоем, защищающим от УФ излучения (22-25 км)

Снизу — ограничена давлением, температурой, отсутствием света в литосфере (3 км)

Вещества биосферы

Как и любая оболочка Земли, биосфера состоит из определённых веществ. Нужно знать четыре

категории веществ биосферы:

• Косное — песок, глина, базальт, гранит, мрамор, вода. Это вещество, которое

образовалось независимо от присутствия живых существ.

• Биокосное — почва, ил. Это результат взаимодействия живых организмов

с неживыми объектами.

• Биогенное — торф (отложения мха сфагнума), природный газ, каменный уголь (отложения

древовидных папоротников), нефть, известняк (мел), ракушечник. Это вещество, которое

сформировалось в результате деятельности или смерти живых организмов.

• Живое — все живые организмы.

21.

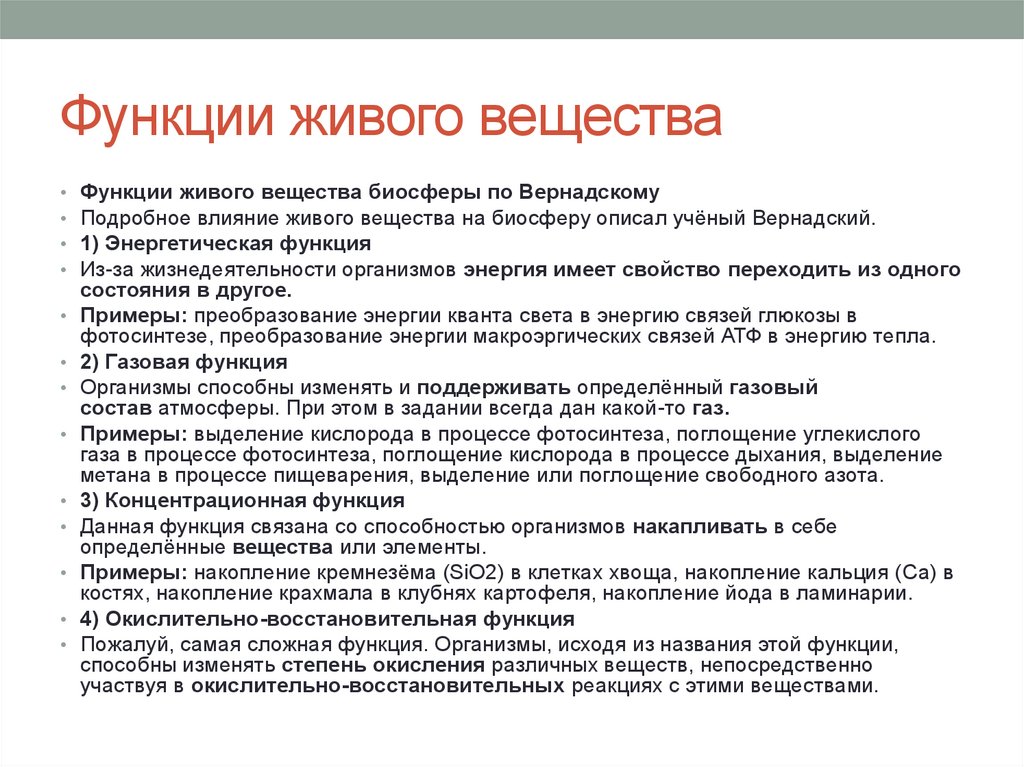

Функции живого веществаФункции живого вещества биосферы по Вернадскому

Подробное влияние живого вещества на биосферу описал учёный Вернадский.

1) Энергетическая функция

Из-за жизнедеятельности организмов энергия имеет свойство переходить из одного

состояния в другое.

• Примеры: преобразование энергии кванта света в энергию связей глюкозы в

фотосинтезе, преобразование энергии макроэргических связей АТФ в энергию тепла.

• 2) Газовая функция

• Организмы способны изменять и поддерживать определённый газовый

состав атмосферы. При этом в задании всегда дан какой-то газ.

• Примеры: выделение кислорода в процессе фотосинтеза, поглощение углекислого

газа в процессе фотосинтеза, поглощение кислорода в процессе дыхания, выделение

метана в процессе пищеварения, выделение или поглощение свободного азота.

• 3) Концентрационная функция

• Данная функция связана со способностью организмов накапливать в себе

определённые вещества или элементы.

• Примеры: накопление кремнезёма (SiO2) в клетках хвоща, накопление кальция (Ca) в

костях, накопление крахмала в клубнях картофеля, накопление йода в ламинарии.

• 4) Окислительно-восстановительная функция

• Пожалуй, самая сложная функция. Организмы, исходя из названия этой функции,

способны изменять степень окисления различных веществ, непосредственно

участвуя в окислительно-восстановительных реакциях с этими веществами.

22.

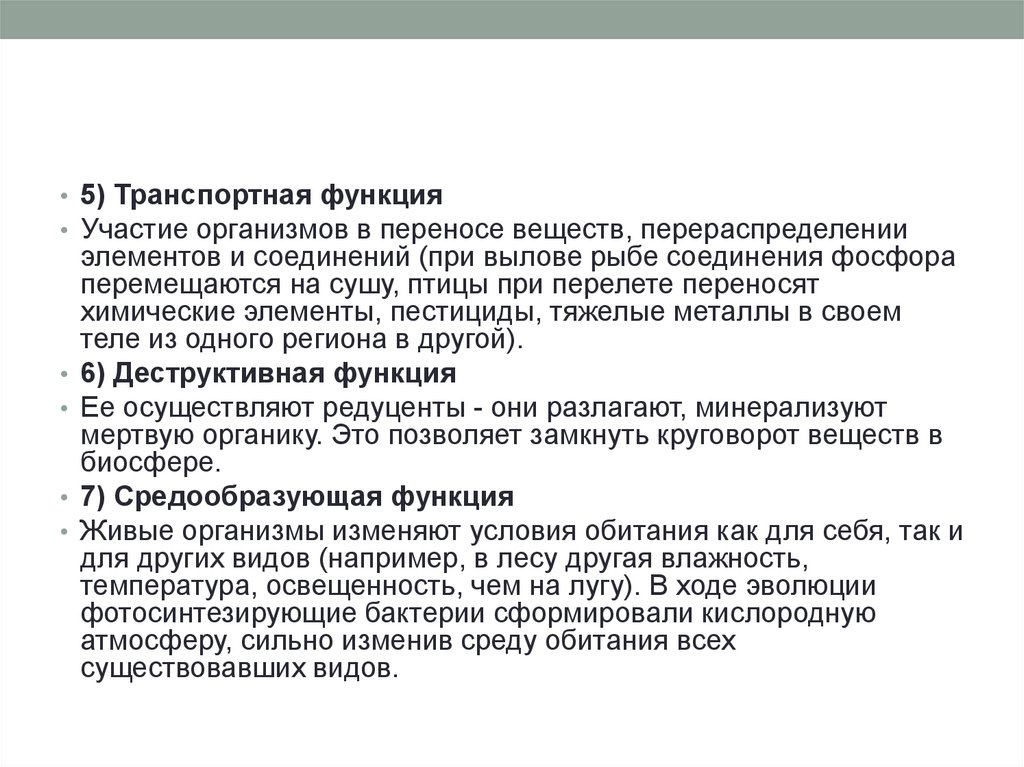

• 5) Транспортная функция• Участие организмов в переносе веществ, перераспределении

элементов и соединений (при вылове рыбе соединения фосфора

перемещаются на сушу, птицы при перелете переносят

химические элементы, пестициды, тяжелые металлы в своем

теле из одного региона в другой).

• 6) Деструктивная функция

• Ее осуществляют редуценты - они разлагают, минерализуют

мертвую органику. Это позволяет замкнуть круговорот веществ в

биосфере.

• 7) Средообразующая функция

• Живые организмы изменяют условия обитания как для себя, так и

для других видов (например, в лесу другая влажность,

температура, освещенность, чем на лугу). В ходе эволюции

фотосинтезирующие бактерии сформировали кислородную

атмосферу, сильно изменив среду обитания всех

существовавших видов.

23.

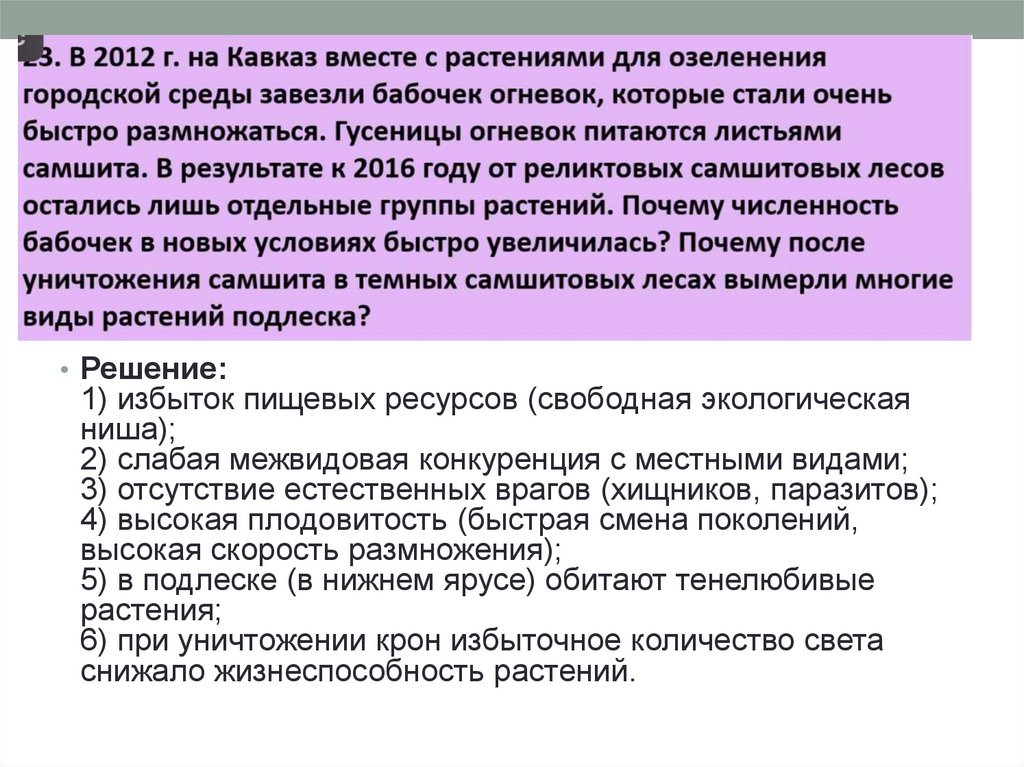

• Решение:1) избыток пищевых ресурсов (свободная экологическая

ниша);

2) слабая межвидовая конкуренция с местными видами;

3) отсутствие естественных врагов (хищников, паразитов);

4) высокая плодовитость (быстрая смена поколений,

высокая скорость размножения);

5) в подлеске (в нижнем ярусе) обитают тенелюбивые

растения;

6) при уничтожении крон избыточное количество света

снижало жизнеспособность растений.

24.

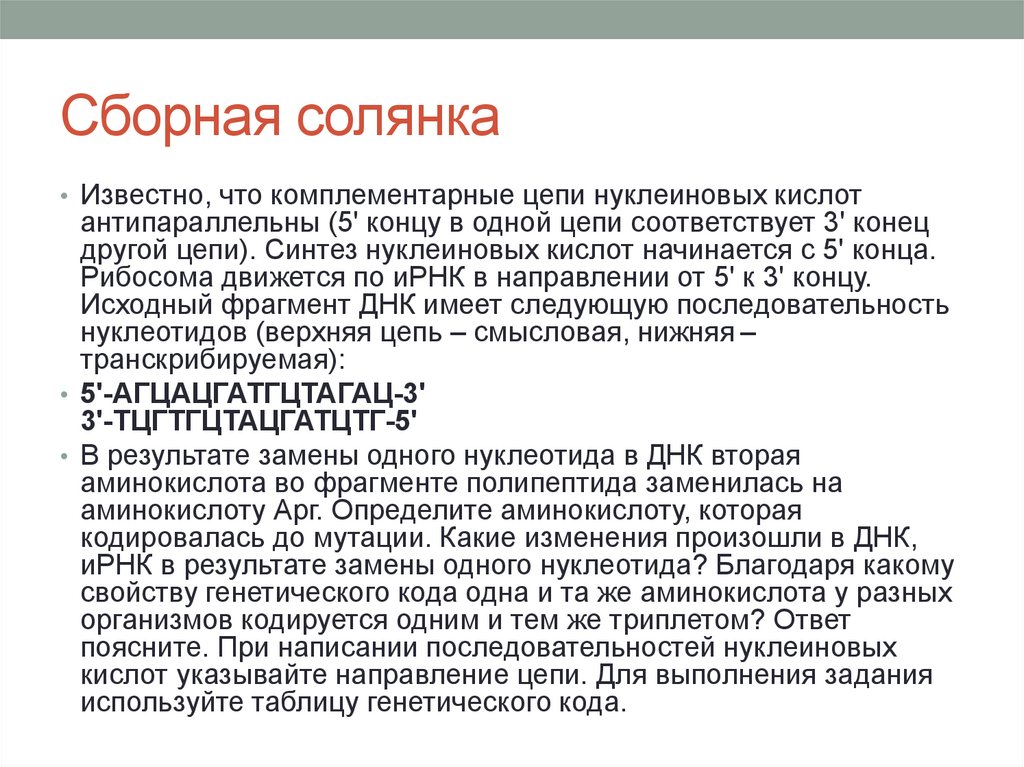

Сборная солянка• Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот

антипараллельны (5' концу в одной цепи соответствует 3' конец

другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот начинается с 5' конца.

Рибосома движется по иРНК в направлении от 5' к 3' концу.

Исходный фрагмент ДНК имеет следующую последовательность

нуклеотидов (верхняя цепь – смысловая, нижняя –

транскрибируемая):

• 5'-АГЦАЦГАТГЦТАГАЦ-3'

3'-ТЦГТГЦТАЦГАТЦТГ-5'

• В результате замены одного нуклеотида в ДНК вторая

аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на

аминокислоту Арг. Определите аминокислоту, которая

кодировалась до мутации. Какие изменения произошли в ДНК,

иРНК в результате замены одного нуклеотида? Благодаря какому

свойству генетического кода одна и та же аминокислота у разных

организмов кодируется одним и тем же триплетом? Ответ

поясните. При написании последовательностей нуклеиновых

кислот указывайте направление цепи. Для выполнения задания

используйте таблицу генетического кода.

25.

• 1) второй триплет исходного фрагмента ДНК:5'-АЦГ-3' (на смысловой цепи)

3'-ТГЦ-5' (на транскрибируемой цепи);

2) кодон иРНК, комплементарный триплету

транскрибируемой ДНК: 5'-АЦГ-3';

3) до мутации вторая аминокислота – Тре;

4) при мутации в иРНК во втором кодоне 5'-АЦГ-3'

нуклеотид Ц заменился на Г (5'-АГГ-3');

5) при мутации во втором триплете смысловой цепи

ДНК 5'-АЦГ-3' нуклеотид Ц заменился на Г (5'-АГГ-3');

во втором триплете транскрибируемой цепи ДНК 3'ТГЦ- 5' нуклеотид Г заменился на Ц (3'-ТЦЦ-5');

6) свойство генетического кода – универсальность.

26.

• Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны(5’ концу одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез

нуклеиновых кислот начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в

направлении от 5’ к 3’ концу. Все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице.

В цепи РНК и ДНК могут иметься специальные участки - палиндромы,

благодаря которым у молекулы может возникать вторичная структура.

Фрагмент молекулы ДНК, с которой синтезируется фрагмент центральной

цепи тРНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов (верхняя

цепь матричная):

• 5'-ТЦТГААЦГГАЦТГТТЦАГГА-3'

3'-АГАЦТТГЦЦТГАЦААГТЦЦТ-5'

• Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который

синтезируется на данном фрагменте. Найдите на данном участке палиндром

и установите вторичную структуру центральной петли тРНК. Определите

аминокислоту, которую будет переносить эта тРНК в биосинтезе

белка, учитывая, что антикодон равноудалён от палиндрома. Объясните

последовательность решения задачи. Для выполнения задания используйте

таблицу генетического кода. При написании последовательностей

нуклеиновых кислот указывайте направление цепи.

27.

• 1) последовательность тРНК:3'-АГАЦУУГЦЦУГАЦААГУЦЦУ-5'

ИЛИ

5'-УЦЦУГААЦАГУЦЦГУУЦАГА-3';

2) палиндром: ГАЦУУГ (ЦААГУЦ), или выделен на

тРНК;

3) вторичная структура:

• 4) антикодону 3'-ЦУГ-5' соответствует кодон 5'-ГАЦ-3';

5) аминокислота: асп.

28.

• На Х- и Y-хромосомах человека существуютпсевдоаутосомные участки, которые содержат аллели

одного гена, и между ними может

происходить кроссинговер. Один из таких генов вызывает

формирование общей цветовой слепоты. Рецессивный

аллель куриной слепоты (ночной слепоты) наследуется

сцепленно с полом. Женщина, имеющая общую

цветовую слепоту и куриную слепоту, вышла замуж за

мужчину без этих заболеваний, мать которого страдала

общей цветовой слепотой. Родившаяся в этом браке дочь

без указанных заболеваний вышла замуж за мужчину,

страдающего общей цветовой слепотой, но не

имеющего куриной слепоты. Составьте схемы решения

задачи. Определите генотипы родителей и генотипы,

фенотипы, пол возможного потомства. Возможно ли

рождение в первом браке сына, страдающего двумя

названными заболеваниями? Ответ поясните.

29.

30.

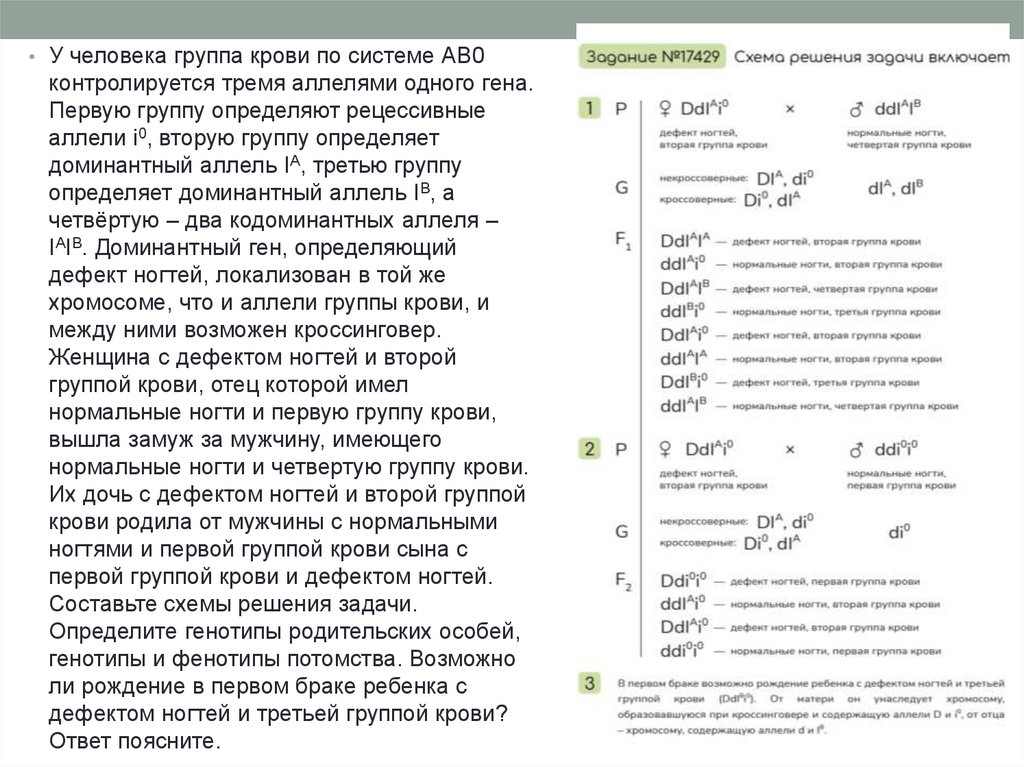

• У человека группа крови по системе АВ0контролируется тремя аллелями одного гена.

Первую группу определяют рецессивные

аллели i0, вторую группу определяет

доминантный аллель IA, третью группу

определяет доминантный аллель IB, а

четвёртую – два кодоминантных аллеля –

IAIB. Доминантный ген, определяющий

дефект ногтей, локализован в той же

хромосоме, что и аллели группы крови, и

между ними возможен кроссинговер.

Женщина с дефектом ногтей и второй

группой крови, отец которой имел

нормальные ногти и первую группу крови,

вышла замуж за мужчину, имеющего

нормальные ногти и четвертую группу крови.

Их дочь с дефектом ногтей и второй группой

крови родила от мужчины с нормальными

ногтями и первой группой крови сына с

первой группой крови и дефектом ногтей.

Составьте схемы решения задачи.

Определите генотипы родительских особей,

генотипы и фенотипы потомства. Возможно

ли рождение в первом браке ребенка с

дефектом ногтей и третьей группой крови?

Ответ поясните.

31.

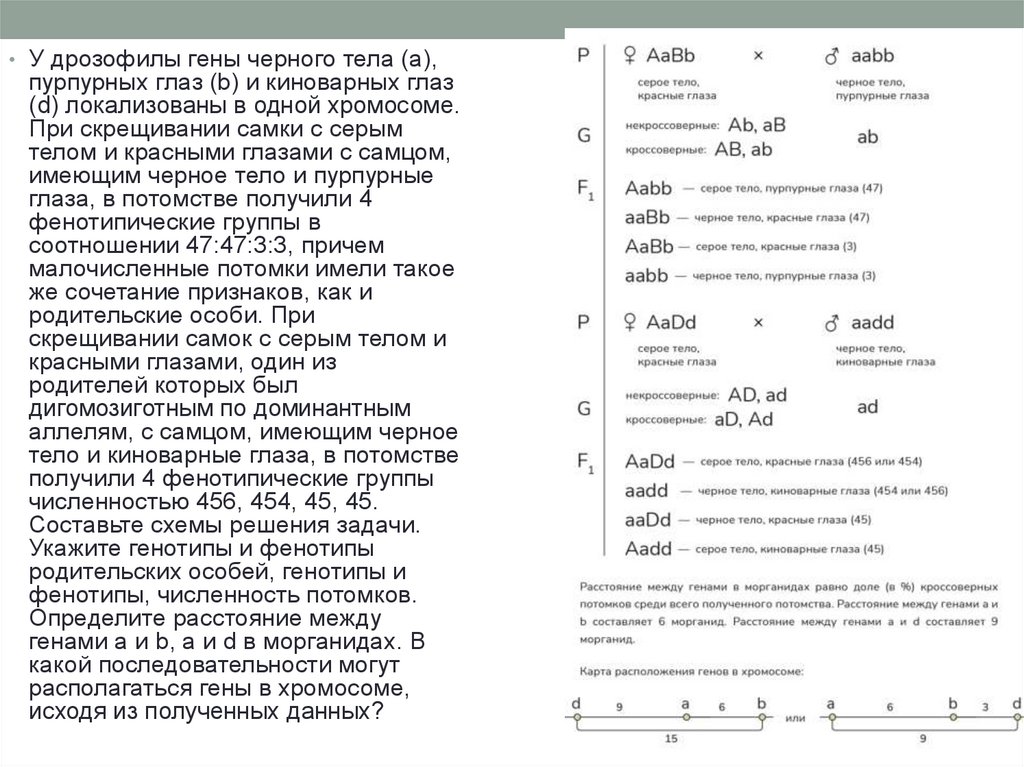

• У дрозофилы гены черного тела (a),пурпурных глаз (b) и киноварных глаз

(d) локализованы в одной хромосоме.

При скрещивании самки с серым

телом и красными глазами с самцом,

имеющим черное тело и пурпурные

глаза, в потомстве получили 4

фенотипические группы в

соотношении 47:47:3:3, причем

малочисленные потомки имели такое

же сочетание признаков, как и

родительские особи. При

скрещивании самок c серым телом и

красными глазами, один из

родителей которых был

дигомозиготным по доминантным

аллелям, с самцом, имеющим черное

тело и киноварные глаза, в потомстве

получили 4 фенотипические группы

численностью 456, 454, 45, 45.

Составьте схемы решения задачи.

Укажите генотипы и фенотипы

родительских особей, генотипы и

фенотипы, численность потомков.

Определите расстояние между

генами a и b, a и d в морганидах. В

какой последовательности могут

располагаться гены в хромосоме,

исходя из полученных данных?

Биология

Биология