Похожие презентации:

Субъекты гражданских правоотношений (тема № 2)

1.

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИКрымский филиал

Кафедра государственных и гражданско-правовых дисциплин

мультимедийная презентация

Учебная дисциплина:

Гражданское право

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка

направленность образовательной программы – Административная деятельность полиции

Тема № 2

«Субъекты гражданских правоотношений»

Обсуждена и одобрена

на заседании кафедры,

протокол от 2 августа 2023 г.

№1

Подготовил:

старший преподаватель кафедры

подполковник полиции

Е.В. Казанцева

Симферополь

2023

2.

Цели лекции:1. Учебная цель: формирование знаний, обучающихся по теме, в том числе о гражданине, юридическом лице

и публично-правовом образовании как субъекте гражданского права; дать представление о правоспособности

субъектов гражданских правоотношений, их содержании, пределах, возникновении и прекращении; осветить

содержание

дееспособности

граждан,

эмансипации;

ознакомить

с

вопросами,

касающимися

предпринимательской деятельности гражданина; сформировать представление о порядке, условиях и правовых

последствиях объявления лица безвестно отсутствующим и объявления его умершим; особенности актов

гражданского состояния; ознакомить с основаниями возникновения и ликвидации юридического лица;

сформировать представление о несостоятельности (банкротстве) юридического лица; о правовом статусе

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образованиях как субъектах

гражданского права; ознакомить с порядком участия публично-правовых образований в отношениях,

регулируемых гражданским законодательством.

2. Развивающая цель: развивать мышление, память и внимание обучающихся, способность воспринимать

информацию, вычленять основную мысль и вести конспект лекционного материала; обеспечение формирования

профессионально значимых умений и навыков на основании полученных теоретических знаний (обеспечить

формирование у обучающихся знаний о предмете и принципах гражданского права; гражданских

правоотношениях).

3. Воспитательная цель: воспитать чувство ответственности, непримиримости со злом, предательством;

побудить чувство патриотизма, чувство справедливости и законопослушности; повысить уровень

коммуникативной культуры обучаемых.

3.

План лекции1. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений.

2. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений.

3. Публично-правовые образования, как субъекты гражданских

правоотношений.

4.

Информационное обеспечениеа) нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г. (в действующей

редакции) // ИПО «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: http://internet.garant.ru/#/document/10103000/.

2. Гражданский кодекс РФ (в действующей редакции) // ИПО «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL:

https://base.garant.ru/10164072/

3. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ (последняя редакция) // ИПО

«Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: http://internet.garant.ru/#/document/10103000/.

4. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) // ИПО «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL:

http://internet.garant.ru/#/document/10103000/

б) основная литература:

1. Гражданское право : в 2-х т. Т. 1: Общая часть : учебник / В. А. Белов. – М. : Юрайт, 2020. – 451 с.

2. Гражданское право : в 2-х т. Т. 2: Особенная часть : учебник / В. А. Белов. – М. : Юрайт, 2020. – 463 с.

3. Гражданское право. В 2 томах. Т.1 : учебник / О. Г. Алексеева, К. П. Беляев, М. М. Валеев [и др.] ; под

редакцией Б. М. Гонгало. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2021. — 614 c. — ISBN 978-5-8354-1717-9 (т.1), 978-58354-1716-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/109972.html (дата обращения: 18.07.2023). — Режим доступа: для авторизир.

Пользователей

4. Гражданское право. В 2 томах. Т.2 : учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.] ; под редакцией

Б. М. Гонгало. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2021. — 602 c. — ISBN 978-5-8354-1718-6 (т.2), 978-5-8354-17162. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/109973.html (дата обращения: 18.07.2023). — Режим доступа: для авторизир.

Пользователей

5.

Вопрос 1. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений.Гражданин — понятие юридическое. Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и

государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях.

Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских правоотношений обладает рядом общественных и

естественных признаков и свойств, которые определенным образом индивидуализируют его и влияют на его

гражданско-правовое положение (статус). К ним следует отнести:

• имя;

• гражданство;

• возраст;

• семейное положение;

• пол;

• состояние здоровья.

Право на имя — важнейшее неимущественное право гражданина (физического лица), личности.

Гражданство - означает официальную принадлежность человека к народу определенной страны, вследствие

чего он находится в сфере юрисдикции данного государства и под его защитой

Место жительства – это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

6.

Правоспособность граждан.Согласно п. 1 ст. 17 ГК правоспособность — это способность иметь гражданские права и нести обязанности.

Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она возникает в момент рождения человека и

прекращается с его смертью. Следовательно, правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в

течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья.

Правоспособность как субъективное право нельзя смешивать с конкретными субъективными правами,

возникшими в результате ее реализации. Быть правоспособным еще не означает фактически, реально иметь

конкретные права и обязанности, которые предусмотрены или допускаются законом. Правоспособность —

это лишь основа для правообладания, его предпосылка. За каждым гражданином закон признает

способность иметь множество имущественных и личных неимущественных прав, но конкретный гражданин

никогда не может иметь весь их «набор», он имеет лишь часть этих прав. Так, каждый может иметь право

авторства на изобретение, но далеко не все его имеют.

Гражданская правоспособность — принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право,

содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые законом

гражданские права и обязанности.

Содержание правоспособности граждан образуют те имущественные и личные неимущественные права

и обязанности, которыми гражданин согласно закону может обладать. Другими словами, содержание

гражданской правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь.

7.

Дееспособность граждан.В соответствии со статьей 21 ГК РФ дееспособность – это способность гражданина своими действиями

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В

полном объеме дееспособность возникает с 18 лет, т.е. с наступление совершеннолетия.

Все граждане – правоспособны, но не все дееспособны, однако все дееспособные правоспособны.

Для того чтобы уяснить сущность дееспособности, выделим следующие отличия дееспособности от

правоспособности:

• дееспособность предполагает способность гражданина понимать значение своих действий, руководить ими,

отдавать отчет и осознавать правовые последствия своего поведения, тогда как правоспособность этого не

требует;

• недостаток дееспособности может быть восполнен действиями представителей, а недостаток

правоспособности, по сути, невозможен;

• дееспособность заключается в реализации гражданином своими действиями элементов содержания

правоспособности;

• правоспособность возникает в момент рождения, а дееспособность - по достижении определенного возраста;

• правоспособность прекращается в момент смерти, а дееспособность может прекратиться в результате

признания гражданина недееспособным;

• объем дееспособности зависит от психического здоровья и возраста, от злоупотребления гражданином

наркотическими средствами или алкоголем. Однако указанные обстоятельства не влияют на объем

правоспособности.

8.

Предпринимательская деятельность гражданина.Прежде чем перейти непосредственно к анализу предпринимательской деятельности

гражданина, необходимо назвать основные признаки этой деятельности:

Это самостоятельная деятельность.

Это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск.

Это деятельность, направленное на систематическое извлечение прибыли от пользования

имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Это деятельность, осуществляемая лицами, зарегистрированными в качестве

индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования

юридического лица только с момента государственной регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя. При нарушении этого требования в отношении

заключенных при этом сделок гражданин не вправе ссылаться на отсутствие статуса

индивидуального предпринимателя. Следует учитывать, что к предпринимательской

деятельности гражданина применяются правила, установленные для регулирования

деятельности юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не

вытекает из закона, других нормативных актов и существа правоотношения.

9.

Признание гражданина недееспособным.Гражданин может быть признан недееспособным по решению суда, если вследствие психического расстройства он

не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК).

Таким образом, для признания гражданина недееспособным суду необходимо

установить два критерия недееспособности – медицинский (наличие

психического расстройства) и юридический (неспособность понимать значение

своих действий и руководить ими). Признание гражданина недееспособным

осуществляется в порядке особого производства.

В соответствии со ст. 281 ГПК с соответствующим заявлением могут обратиться в суд:

члены его семьи;

близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) независимо от совместного с ним

проживания;

орган опеки и попечительства;

психиатрическое или психоневрологическое учреждение.

10.

Акты гражданского право состояния.Акты гражданского состояния – основные события в жизни человека – подлежат обязательной регистрации

от имени государства в органах загса. Их перечень установлен п. 1 ст. 47 ГК РФ. Он является исчерпывающим и

расширительному толкованию не подлежит. Государственной регистрации подлежат:

рождение,

заключение брака,

расторжение брака,

усыновление (удочерение),

установление отцовства,

перемена имени (собственно имени, фамилии и отчества – ст. 19 ГК РФ),

смерть гражданина.

11.

Выводы по первому вопросу: Гражданская правоспособность — это способностьгражданина иметь гражданские права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения

человека и прекращается с его смертью. Содержание гражданской правоспособности

составляют те имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, которыми

гражданин согласно закону может обладать.

Под дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и

исполнять их. Этапы обретения дееспособности предусмотрены с 6 до 18 лет.

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно

отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о месте его

пребывания. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет

сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от

определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом

недееспособными. Сущность опеки состоит в том, что все права и обязанности осуществляет

специально назначенное лицо — опекун. Опекуны являются представителями подопечных в

силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и

гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными

напитками или наркотическим средствами

12.

Вопрос 2. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений.В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений

в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ», юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК).

Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании учредительных документов. К учредительным

документам относятся: устав и учредительный договор.

Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, осуществляют свою деятельность на основании

уставов.

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).

В учредительных документах юридического лица должны определяться:

наименование юридического лица;

место его нахождения;

порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом

для юридических лиц соответствующего вида.

13.

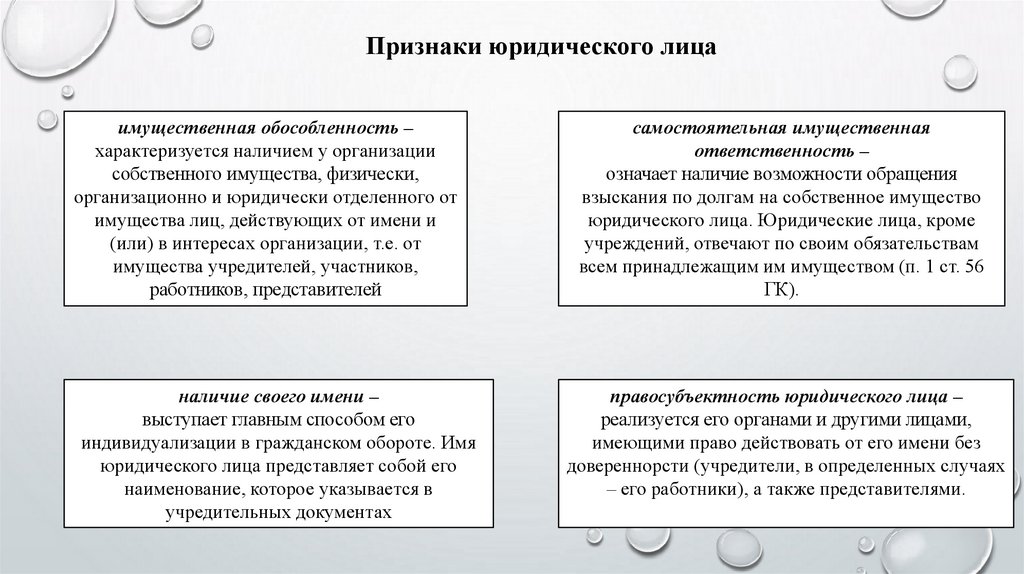

Признаки юридического лицаимущественная обособленность –

характеризуется наличием у организации

собственного имущества, физически,

организационно и юридически отделенного от

имущества лиц, действующих от имени и

(или) в интересах организации, т.е. от

имущества учредителей, участников,

работников, представителей

самостоятельная имущественная

ответственность –

означает наличие возможности обращения

взыскания по долгам на собственное имущество

юридического лица. Юридические лица, кроме

учреждений, отвечают по своим обязательствам

всем принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 56

ГК).

наличие своего имени –

выступает главным способом его

индивидуализации в гражданском обороте. Имя

юридического лица представляет собой его

наименование, которое указывается в

учредительных документах

правосубъектность юридического лица –

реализуется его органами и другими лицами,

имеющими право действовать от его имени без

довереннорсти (учредители, в определенных случаях

– его работники), а также представителями.

14.

Создание юридического лица.Юридическое лицо может возникнуть двумя способами:

1. по воле учредителей в результате создания нового юридического лица;

2. в результате реорганизации существующего юридического лица (юридических лиц).

Процесс создания юридического лица начинается с принятия решения учредителями о его создании.

После принятия решения о создании юридического лица учредитель (ли):

разрабатывают и утверждают учредительные документы юридического лица;

формируют имущество, предназначенное для передачи в собственность юридическому лицу.

В разных организационно-правовых формах этот процесс происходит по-разному: В хозяйственных товариществах

формируется складочный капитал; в хозяйственных обществах – уставной капитал; в унитарных предприятиях – уставной

фонд; в кооперативах – паевый фонд; в остальных организационно-правовых формах – на усмотрение учредителей;

формируют органы будущего юридического лица; обращаются в государственный орган за регистрацией юридического

лица.

15.

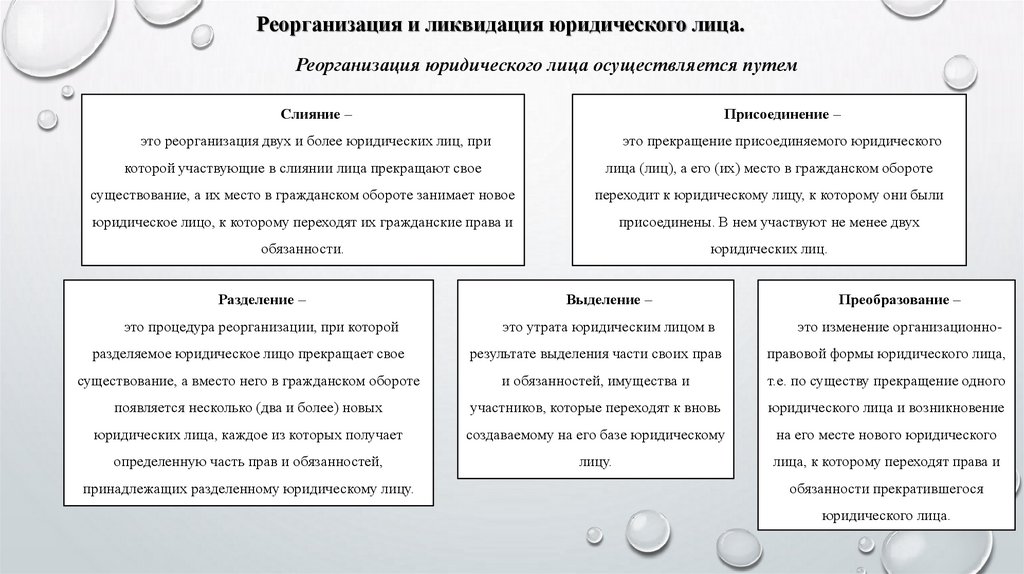

Реорганизация и ликвидация юридического лица.Реорганизация юридического лица осуществляется путем

Слияние –

Присоединение –

это реорганизация двух и более юридических лиц, при

это прекращение присоединяемого юридического

которой участвующие в слиянии лица прекращают свое

лица (лиц), а его (их) место в гражданском обороте

существование, а их место в гражданском обороте занимает новое

переходит к юридическому лицу, к которому они были

юридическое лицо, к которому переходят их гражданские права и

присоединены. В нем участвуют не менее двух

обязанности.

юридических лиц.

Разделение –

Выделение –

Преобразование –

это процедура реорганизации, при которой

это утрата юридическим лицом в

это изменение организационно-

разделяемое юридическое лицо прекращает свое

результате выделения части своих прав

правовой формы юридического лица,

существование, а вместо него в гражданском обороте

и обязанностей, имущества и

т.е. по существу прекращение одного

появляется несколько (два и более) новых

участников, которые переходят к вновь

юридического лица и возникновение

юридических лица, каждое из которых получает

создаваемому на его базе юридическому

на его месте нового юридического

определенную часть прав и обязанностей,

лицу.

лица, к которому переходят права и

принадлежащих разделенному юридическому лицу.

обязанности прекратившегося

юридического лица.

16.

Ликвидация юридического лица.Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правоприемничества к

другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК).

Кроме ликвидации в последнее время появились еще два способа прекращения юридического лица без

правоприемничества:

1. исключение из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;

2. исключение из ЕГРЮЛ вследствие отчуждения имущественного комплекса унитарного предприятия либо имущества

учреждения.

17.

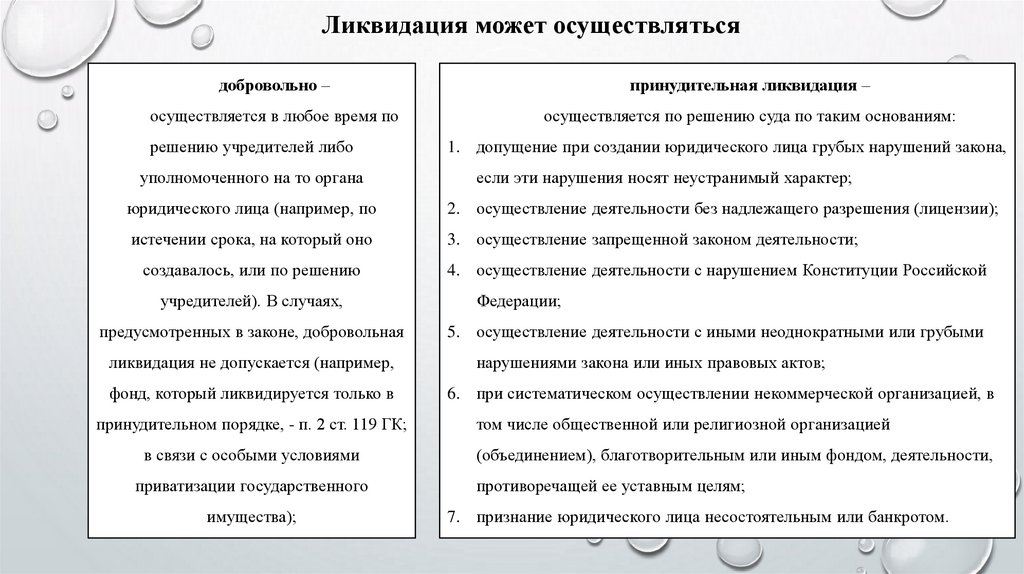

Ликвидация может осуществлятьсядобровольно –

принудительная ликвидация –

осуществляется в любое время по

осуществляется по решению суда по таким основаниям:

решению учредителей либо

уполномоченного на то органа

1. допущение при создании юридического лица грубых нарушений закона,

если эти нарушения носят неустранимый характер;

юридического лица (например, по

2. осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);

истечении срока, на который оно

3. осуществление запрещенной законом деятельности;

создавалось, или по решению

учредителей). В случаях,

предусмотренных в законе, добровольная

ликвидация не допускается (например,

фонд, который ликвидируется только в

принудительном порядке, - п. 2 ст. 119 ГК;

4. осуществление деятельности с нарушением Конституции Российской

Федерации;

5. осуществление деятельности с иными неоднократными или грубыми

нарушениями закона или иных правовых актов;

6. при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в

том числе общественной или религиозной организацией

в связи с особыми условиями

(объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности,

приватизации государственного

противоречащей ее уставным целям;

имущества);

7. признание юридического лица несостоятельным или банкротом.

18.

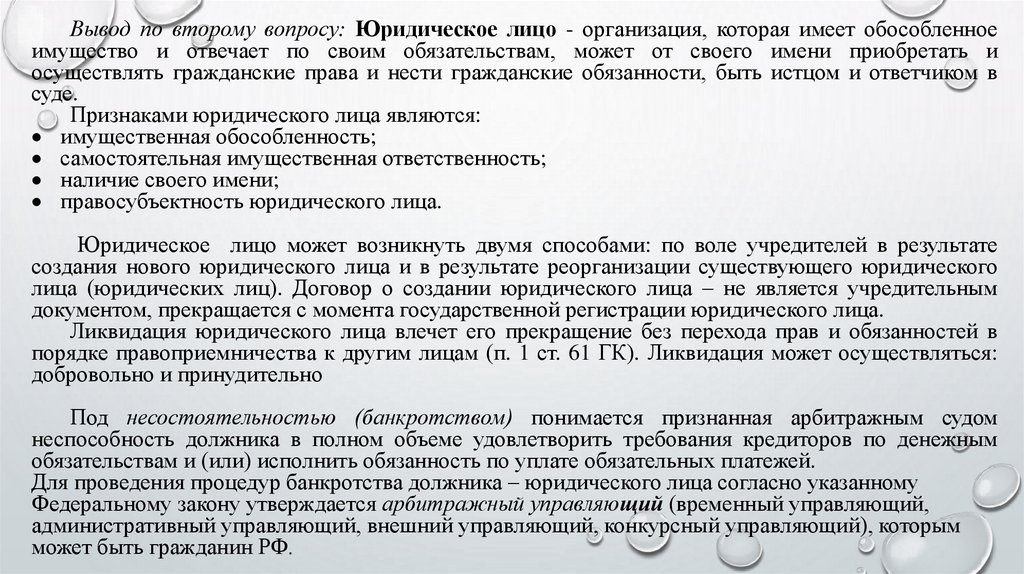

Вывод по второму вопросу: Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленноеимущество и отвечает по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в

суде.

Признаками юридического лица являются:

имущественная обособленность;

самостоятельная имущественная ответственность;

наличие своего имени;

правосубъектность юридического лица.

Юридическое лицо может возникнуть двумя способами: по воле учредителей в результате

создания нового юридического лица и в результате реорганизации существующего юридического

лица (юридических лиц). Договор о создании юридического лица – не является учредительным

документом, прекращается с момента государственной регистрации юридического лица.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правоприемничества к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК). Ликвидация может осуществляться:

добровольно и принудительно

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Для проведения процедур банкротства должника – юридического лица согласно указанному

Федеральному закону утверждается арбитражный управляющий (временный управляющий,

административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий), которым

может быть гражданин РФ.

19.

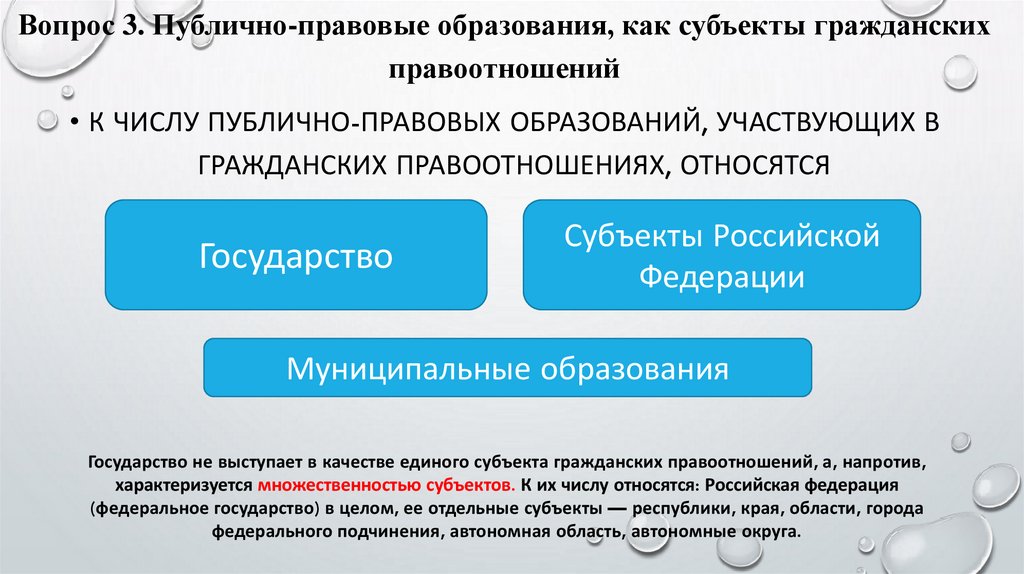

Вопрос 3. Публично-правовые образования, как субъекты гражданскихправоотношений

• К ЧИСЛУ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ, ОТНОСЯТСЯ

Государство

Субъекты Российской

Федерации

Муниципальные образования

Государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских правоотношений, а, напротив,

характеризуется множественностью субъектов. К их числу относятся: Российская федерация

(федеральное государство) в целом, ее отдельные субъекты — республики, края, области, города

федерального подчинения, автономная область, автономные округа.

20.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВСЯКОГО ГОСУДАРСТВА ОБУСЛОВЛЕНЫНАЛИЧИЕМ У НЕГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА, В

СИЛУ КОТОРЫХ ОНО САМО РЕГУЛИРУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

ОТНОШЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КАК ПРАВИЛА

ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, ТАК И ПОРЯДОК РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ИХ

ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ.

Государство и другие

публично-правовые

образования в гражданскоправовых отношениях

выступают на равных началах с

иными их участниками —

гражданами и юридическими

лицами

21.

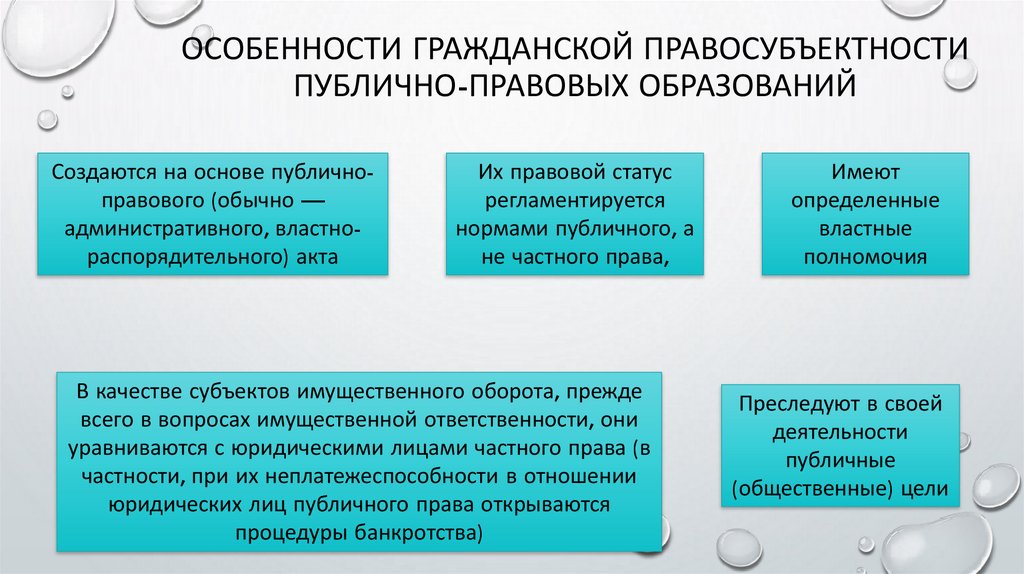

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Создаются на основе публичноправового (обычно —

административного, властнораспорядительного) акта

Их правовой статус

регламентируется

нормами публичного, а

не частного права,

В качестве субъектов имущественного оборота, прежде

всего в вопросах имущественной ответственности, они

уравниваются с юридическими лицами частного права (в

частности, при их неплатежеспособности в отношении

юридических лиц публичного права открываются

процедуры банкротства)

Имеют

определенные

властные

полномочия

Преследуют в своей

деятельности

публичные

(общественные) цели

22.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ УЧАСТИЯ ВГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ ПУБЛИЧНОПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ ОРГАНОВ

Органы публичной власти могут участвовать в гражданских

правоотношениях и самостоятельно, а не от имени соответствующего

публично-правового образования, но только в роли государственных или

муниципальных учреждений – некоммерческих юридических лиц.

Поэтому важной практической задачей становится разграничение ситуаций

ВЫВОД: публично-правовые образования также являются субъектами гражданского права. К ним

относятся, во-первых, государство и, во-вторых, муниципальные образования. Особенности

отечественного государственного и социально-экономического устройства имеют следствием то

положение, что государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских правоотношений, а,

напротив, характеризуется множественностью субъектов. К их числу относятся как Российская

Федерация в целом, так и ее отдельные субъекты — республики, края, области, города федерального

подчинения, автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ), являющиеся

государственными образованиями.

23.

УЧАСТИЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВВЕЩНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЕЕ СУБЪЕКТЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

СОБСТВЕННИКАМИ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА И В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ УЧАСТВУЮТ В ОТНОШЕНИЯХ

СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Принцип раздельной ответственности публично-правовых образований по своим

обязательствам: Российская Федерация не отвечает своей казной по обязательствам

своих субъектов или муниципальных образований, а последние не отвечают своим

имуществом по обязательствам друг друга или Российской Федерации, если только

кто-либо из них не принял на себя специальную гарантию (поручительство) по

обязательствам другого субъекта.

24.

УЧАСТИЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В СФЕРЕ ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ РАСПРОСТРАНЕНЫ СЛУЧАИ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ В

КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ В ДОГОВОРАХ

ПОСТАВКИ ИЛИ ПОДРЯДА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

От их имени могут выступать

как государственные органы,

так и иные уполномоченные

ими на это лица, а также в роли

заемщиков или заимодавцев в

договорах займа или кредита.

25.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

В сфере исключительных прав («интеллектуальной собственности») субъектом

правоотношений в определенных законом случаях может становиться государство (РФ или ее

субъекты), но не муниципальные образования.

в соответствии со ст. 9-1 Патентного закона Российская

Федерация или ее субъект могут приобретать права

патентообладателя.

26.

СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТГОСУДАРСТВА

• БЕЗ ПРЯМОГО НА ТО СОГЛАСИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВА К НЕМУ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ ПРЕДЪЯВЛЕН ИСК В ИНОСТРАННОМ СУДЕ, НИ ОБРАЩЕНО

ВЗЫСКАНИЕ НА ЕГО ИМУЩЕСТВО.

Принцип абсолютного судебного иммунитета государства традиционно

закрепляется процессуальным законодательством (п. 1 ст. 401

Гражданского процессуального кодекса, п. 1 ст. 251 Арбитражного

процессуального кодекса).

27.

Вывод по третьему вопросу: публично-правовые образования также являются субъектами гражданскогоправа. К ним относятся, во-первых, государство и, во-вторых, муниципальные образования. Особенности

отечественного государственного и социально-экономического устройства имеют следствием то положение, что

государство не выступает в качестве единого субъекта гражданских правоотношений, а, напротив,

характеризуется множественностью субъектов. К их числу относятся как Российская Федерация в целом, так и

ее отдельные субъекты — республики, края, области, города федерального подчинения, автономная область,

автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ), являющиеся государственными образованиями.

Публично-правовые образования могут быть субъектами некоторых ограниченных вещных прав

(сервитутного типа). Они вправе использовать вещно-правовые и другие способы защиты своих прав и

законных интересов, предъявляя соответствующие иски в общем порядке, установленном законодательством.

Публично-правовые образования могут быть наследниками по завещанию, а также становятся собственниками

выморочного имущества. Таким образом, они могут быть участниками наследственных отношений. В

зависимости от того, какие объекты входят в состав выморочного имущества (движимые или недвижимые

вещи, ценные бумаги, банковские вклады и т.д.), определяются и органы публичной власти, участвующие в

данных правоотношениях от имени публично-правовых образований

28.

Заключительная часть учебного занятия3.1. Доведение до обучающихся задания для самостоятельной работы.

3.1.1. Составить схему видов юридических лиц и записать в тетрадь

3.1.2. Подготовить доклады по темам:

Порядок установления эмансипации

Значение актов гражданского состояния в деятельности ОВД

Роль ОВД в признании человека безвестно пропавшим и умершим

ОВД как участник гражданских правоотношений

29.

Доведение вопросов для самоконтроля:(1) Что следует понимать под правоспособностью?

(2) В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение правоспособности?

(3) Что такое гражданская дееспособность и от чего она зависит?

(4) Какой объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних лиц?

(5) Какие критерии мелкой бытовой сделки?

(6) Что такое эмансипация?

(7) Чем отличается категория «недееспособность» от категории «невменяемость»?

(8) Как определяется место жительства гражданина и какое оно имеет правовое значение?

(9) Какие основания, порядок и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим?

(10) Какие основания, порядок и последствия объявления гражданина умершим?

(11)В чем отличие коммерческих юридических лиц от некоммерческих? Их основная цель?

(12)В чем отличие хозяйственных товариществ от хозяйственных обществ?

(13)Назовите особенности статуса унитарных предприятий.

(14) В чем отличие производственного кооператива от потребительского?

(15) Назовите способы реорганизации юридического лица.

(16) Что понимается под специальной правоспособностью?

(17) Что понимается под общей правоспособностью?

(18)Что понимается под лицензированием?

(19)Когда наступает правоспособность и когда прекращается?

30.

(1) Что понимается под ответственностью юридического лица?(2) В каких случаях возникает субсидиарная ответственность?

(3) В каких случаях юридические лица не отвечают по обязательствам других юридических лиц?

(4) Что понимается под реорганизацией юридического лица, как она осуществляется?

(5) Что понимается под ликвидацией юридического лица? Обязанности лица, принявшего решение

о ликвидации.

(6) Каков порядок ликвидации юридического лица?

(7) Что понимается под несостоятельностью (банкротством) юридического лица?

(8) Какие процедуры банкротства Вы знаете?

(9) Каковы особенности государства как субъекта гражданского права?

(10)В чем выражается особое место государства среди субъектов гражданского права?

(11) В лице, каких органов государство может выступать как субъект гражданского права?

(12)Как Вы понимаете термин «государственная казна»?

(13)Может ли государство выступать в качестве должника?

(14)Могут ли физические лица быть представителями государства, его субъектов, муниципальных

образований?

Право

Право