Похожие презентации:

Онтогенез. Возрастная периодизация (лекция 3)

1.

Лекция 3. Онтогенез. Возрастнаяпериодизация

Подготовила: старший преподаватель ВШ ЕНМИТ, Нестеренко А.О.

Хабаровск, 2024

2.

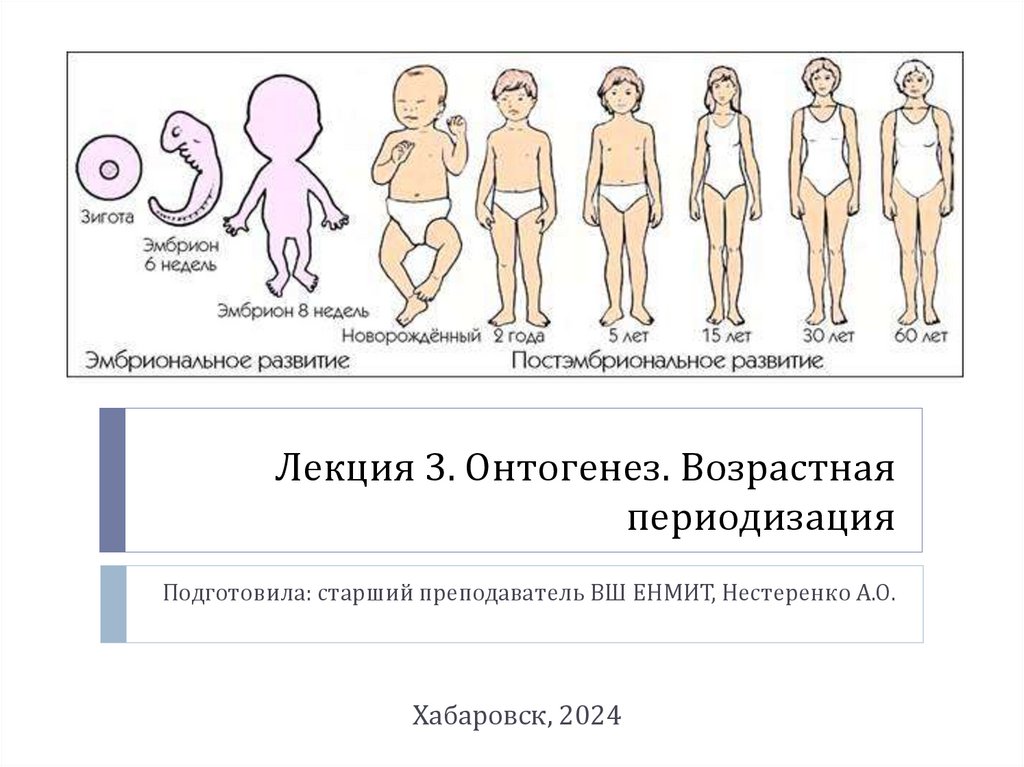

Онтогенез - индивидуальное развитие организма (Э.Геккель, 1886 г.).

Онтогенез

перенатальный

(внутриутробный)

постнатальный

(внеутробный)

Перенатальный цикл

Эмбриональный (первые

8 недель), когда происходит

формирование органов и

частей тела, свойственных

взрослому человеку

Фетальный

(плодный),

когда

увеличиваются

размеры тела и завершается

органообразование.

3.

Критические периоды эмбриональногоразвития

4.

5.

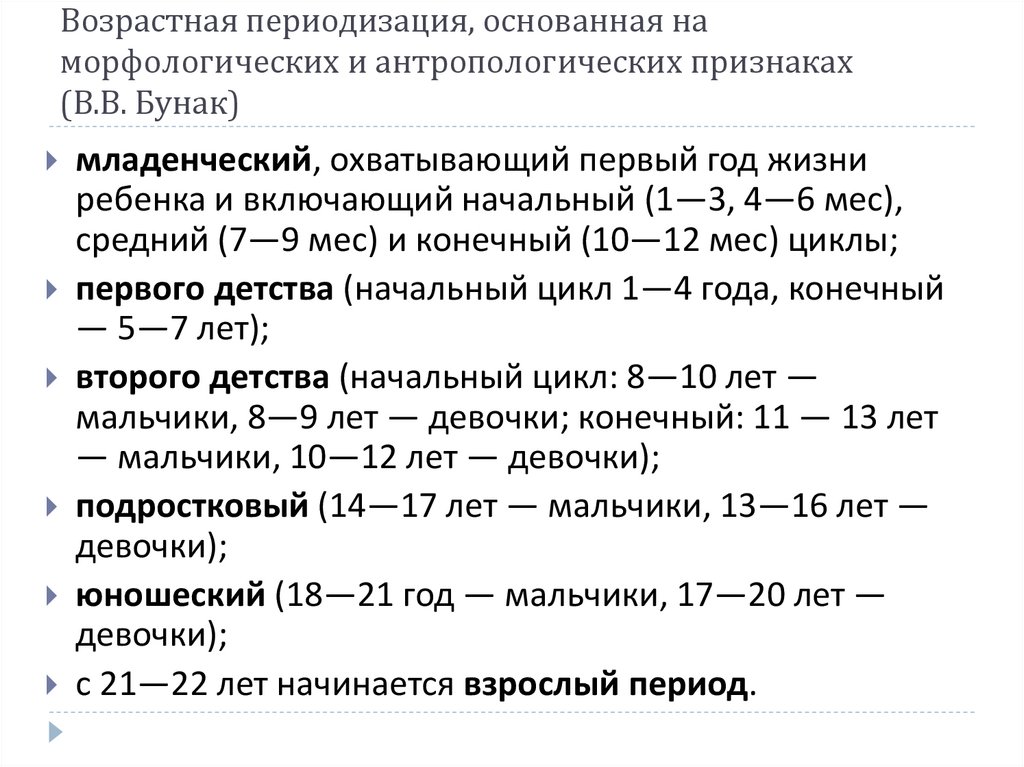

Возрастная периодизация, основанная наморфологических и антропологических признаках

(В.В. Бунак)

младенческий, охватывающий первый год жизни

ребенка и включающий начальный (1—3, 4—6 мес),

средний (7—9 мес) и конечный (10—12 мес) циклы;

первого детства (начальный цикл 1—4 года, конечный

— 5—7 лет);

второго детства (начальный цикл: 8—10 лет —

мальчики, 8—9 лет — девочки; конечный: 11 — 13 лет

— мальчики, 10—12 лет — девочки);

подростковый (14—17 лет — мальчики, 13—16 лет —

девочки);

юношеский (18—21 год — мальчики, 17—20 лет —

девочки);

с 21—22 лет начинается взрослый период.

6.

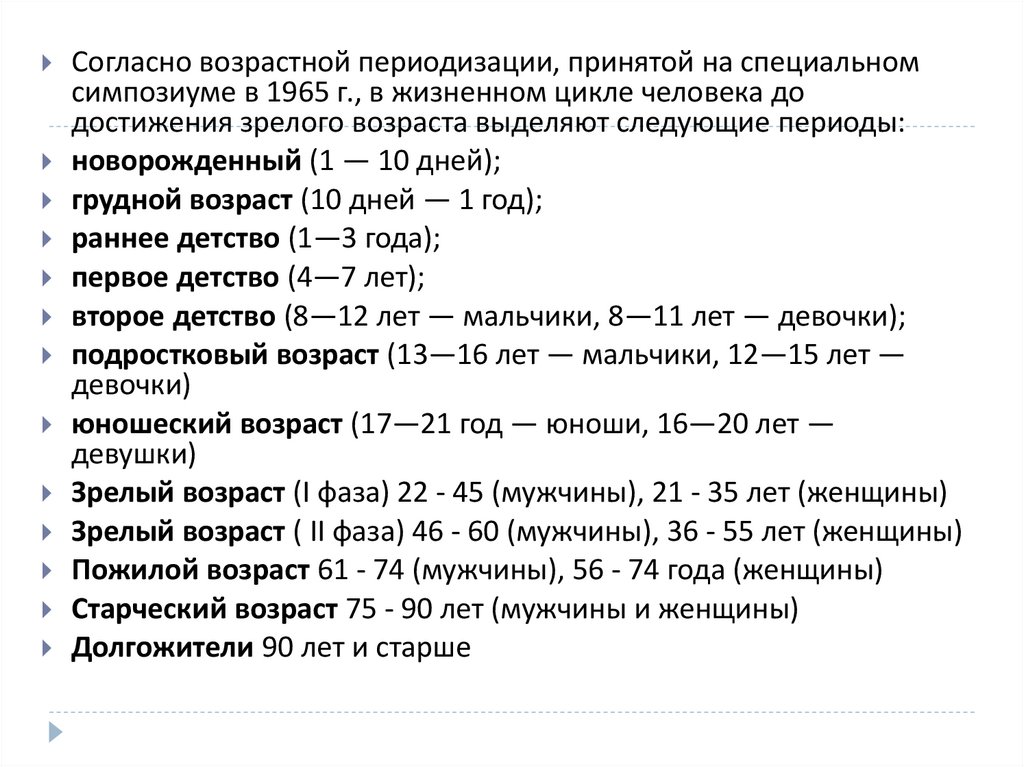

Согласно возрастной периодизации, принятой на специальномсимпозиуме в 1965 г., в жизненном цикле человека до

достижения зрелого возраста выделяют следующие периоды:

новорожденный (1 — 10 дней);

грудной возраст (10 дней — 1 год);

раннее детство (1—3 года);

первое детство (4—7 лет);

второе детство (8—12 лет — мальчики, 8—11 лет — девочки);

подростковый возраст (13—16 лет — мальчики, 12—15 лет —

девочки)

юношеский возраст (17—21 год — юноши, 16—20 лет —

девушки)

Зрелый возраст (I фаза) 22 - 45 (мужчины), 21 - 35 лет (женщины)

Зрелый возраст ( II фаза) 46 - 60 (мужчины), 36 - 55 лет (женщины)

Пожилой возраст 61 - 74 (мужчины), 56 - 74 года (женщины)

Старческий возраст 75 - 90 лет (мужчины и женщины)

Долгожители 90 лет и старше

7.

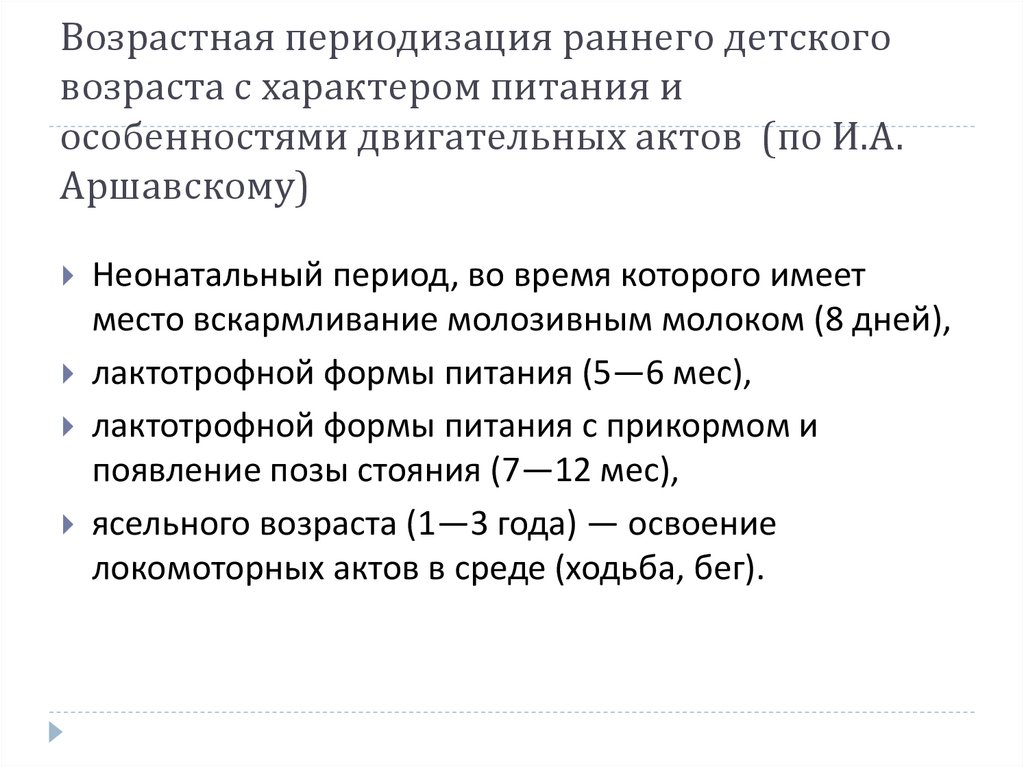

Возрастная периодизация раннего детскоговозраста с характером питания и

особенностями двигательных актов (по И.А.

Аршавскому)

Неонатальный период, во время которого имеет

место вскармливание молозивным молоком (8 дней),

лактотрофной формы питания (5—6 мес),

лактотрофной формы питания с прикормом и

появление позы стояния (7—12 мес),

ясельного возраста (1—3 года) — освоение

локомоторных актов в среде (ходьба, бег).

8.

Цель возрастной периодизации — установитьграницы отдельных этапов развития в соответствии с

физиологическими нормами реагирования растущего

организма на воздействие факторов внешней среды.

Таким образом, возрастная периодизация должна

опираться на три уровня изучения физиологии:

1 — внутрисистемный;

2 — межсистемный;

3 — целостного организма во взаимодействии со

средой.

9.

Новорожденный (1 — 10 дней)В первые 2–4 дня у новорожденных

наблюдается потеря в весе (на 6–10

% от веса при рождении), желтушное

окрашивание, связанное с

временной недостаточностью

деятельности печени и усиленным

распадом эритроцитов,

- гиперемия (покраснение кожи, сопровождающееся

иногда ее шелушением), недостаточная терморегуляция

(температура тела изменяется в зависимости от

температуры окружающего воздуха).

К концу первой – началу второй недели при нормальных

условиях питания и ухода за новорожденным

большинство нарушений почти полностью устраняется.

10.

Грудной возраст (10 дней — 1 год)Наблюдается наибольшая интенсивность роста, по

сравнению со всеми остальными периодами жизни.

Длина тела увеличивается от

рождения до года в 1,5 раза, а масса

тела – в 3 раза.

В 1-й мес. ребенок начинает

улыбаться в ответ на обращение к

нему взрослых,

С 6 мес. Начинают прорезываться

молочные зубы.

11.

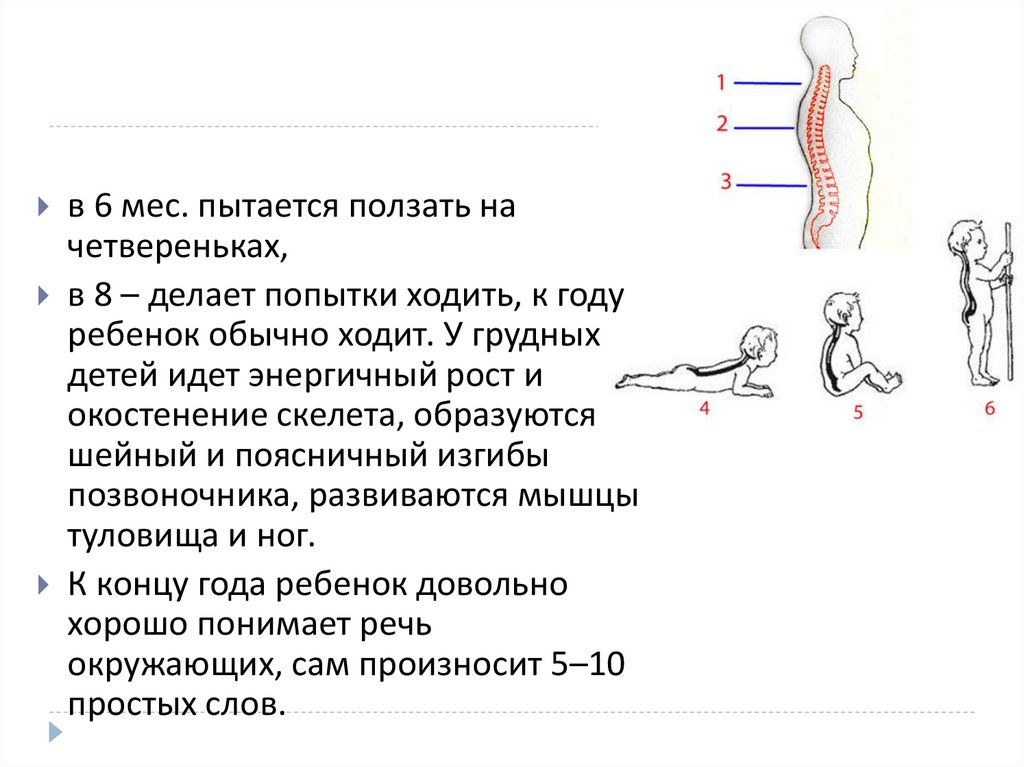

в 6 мес. пытается ползать начетвереньках,

в 8 – делает попытки ходить, к году

ребенок обычно ходит. У грудных

детей идет энергичный рост и

окостенение скелета, образуются

шейный и поясничный изгибы

позвоночника, развиваются мышцы

туловища и ног.

К концу года ребенок довольно

хорошо понимает речь

окружающих, сам произносит 5–10

простых слов.

12.

Раннее детство (1—3 года)В конце второго года жизни заканчивается прорезывание зубов.

В этом возрасте темп роста и развития ребенка замедляется.

Прибавка роста составляет 8–10 см, веса – 4–6 кг за год.

Изменяются пропорции тела, относительно уменьшаются

размеры головы.

Увеличение количества пищеварительных соков и повышение их

концентрации служат основанием для перевода ребенка с

грудного вскармливания на общий стол.

У детей второго года жизни происходит интенсивный рост и

формирование опорно-двигательного аппарата.

Нервная система и органы чувств

быстро развиваются, координация

движений улучшается, дети начинают

самостоятельно ходить, бегать.

Ребенок овладевает речью (запас слов

у детей в этом возрасте достигает 200–

300).

13.

Первое детство (4—7 лет)Начиная с 6 лет появляются первые

постоянные зубы.

Этот период отличается более медленным

темпом роста ребенка. Прибавка роста за

год составляет в среднем 5–8 см, массы

тела – около 2 кг. Пропорции тела заметно

меняются.

Благодаря дальнейшему развитию

мышечной ткани дети способны выполнять

разнообразные физические упражнения,

требующие хорошей координации

движений.

В этом возрасте способность нервных

клеток находиться в деятельном состоянии

повышается, поэтому дети могут более

продолжительное время сосредоточенно

заниматься какой-либо деятельностью.

14.

Второе детство (8—12 лет — мальчики, 8—11лет — девочки)

выявляются половые различия в размерах и форме

тела, а также начинается усиленный рост тела в длину.

Темпы роста у девочек выше, чем у мальчиков, так как

половое созревание у девочек начинается в среднем

на два года раньше

Молочные зубы полностью

заменяются постоянными,

появляются остальные зубы

Усиленное интеллектуальное

развитие.

15.

подростковый возраст (13—16 лет —мальчики, 12—15 лет — девочки)

пубертатный скачок

В подростковый период происходит интенсивное

половое созревание мальчиков. У мальчиков, по

сравнению с девочками, более продолжителен

пубертатный период и сильнее выражен пубертатный

скачок роста.

Заканчивается достижением половой зрелости.

Завершается физическое и психическое развитие,

перестраивается работа эндокринной системы,

усиливается деятельность половых желез.

16.

Юношеский возраст (17—21 год — юноши,16—20 лет — девушки)

Заканчиваются процесс роста и формирование

организма. Все основные размерные признаки тела

достигают дефинитивной (окончательной) величины.

Увеличивается толщина костей, укрепляется

связочный аппарат, нарастает мышечная масса.

Происходит окончательное формирование

вегетативной системы. ЧСС достигает уровня

взрослого.

Ликвидируется рассогласованность в гормональной

регуляции обмена веществ и физиологических

функций, наступает период половой зрелости.

17.

Зрелый возраст (I фаза) 22 - 45 (мужчины), 21- 35 лет (женщины); ( II фаза) 46 - 60

(мужчины), 36 - 55 лет (женщины)

форма и строение тела изменяются мало. Между 30 и 50 годами

длина тела остается постоянной, а потом начинает уменьшаться.

наступает медленное снижение ряда показателей физического

развития и уровня физического потенциала человека

Масса тела, частота дыхания, систолическое давление

изменяются в сторону увеличения, а показатели физической

подготовленности снижаются.

После 30 лет в организме наблюдается постепенная перестройка

эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем и обмена

веществ, проявляющаяся в нарушениях ритма сна, повышенной

утомляемостью, эмоциональной лабильностью, ухудшением

памяти, изменениями в кровеносных сосудах, появлением

избыточного веса.

Снижаются функциональные и адаптивные возможности по

сравнению с молодым организмом

18.

Пожилой возраст 61 - 74 (мужчины), 56 - 74года (женщины). Старческий возраст 75 - 90

лет (мужчины и женщины). Долгожители 90

лет и старше

В пожилом и старшем возрасте происходят необратимые

изменения в системах и органах человеческого организма,

называемые старением.

Сердечно-сосудистая система. С возрастом снижается

потребность в кислороде, но одновременно уменьшается

и максимальное потребление кислорода, т.е. резервные

возможности организма. Уменьшается минутный объем

кровотока (МОК), в том числе при выполнении аэробной

нагрузки.

Основными морфологическими признаками старческого

сердца являются прогрессирующий склероз миокарда,

очаговая атрофия или, наоборот, гипертрофия мышечных

волокон миокарда, а также расширение полостей сердца.

19.

Особенности гемодинамики. С возрастом происходятсущественные морфологические изменения во всех

кровеносных сосудах. Эти изменения получили

название «атеросклеротических».

Регуляция деятельности сердца и сосудов. При

старении снижаются возможности механизмов,

участвующих в регуляции деятельности сердечнососудистой системы. Это приводит к появлению

затяжных реакций артериального давления, к

развитию хронической гипертензии и снижает

адаптивные возможности сердечной мышцы.

При физической нагрузке восстановление показателей

ЧСС и АД происходит в замедленном темпе.

20.

Жировой обмен в пожилом и старческом возрастехарактеризуется резким уменьшением использования

жиров на пластические и энергетические нужды.

Поэтому на фоне достаточно высокого уровня его

синтеза возрастает масса жира в организме,

повышается уровень холестерина в крови, в связи с

чем возрастает вероятность атеросклеротических

процессов и образования желчных камней.

21.

Дыхательная система. При старении происходятморфологические и функциональные изменения во всех

отделах дыхательной системы.

Так, после 60 лет отмечаются дегенеративнодеструктивные изменения костно-мышечного скелета

грудной клетки, в том числе остеохондроз грудного отдела

позвоночника, уменьшение подвижности ребернопозвоночных сочленений, накопление кальция в реберных

хрящах. Это вызывает искривление (грудной кифоз) и

снижение подвижности грудной клетки, а также снижение

силы дыхательных мышц.

У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, система

дыхания одна из первых обнаруживает инволюционные

перестройки.

22.

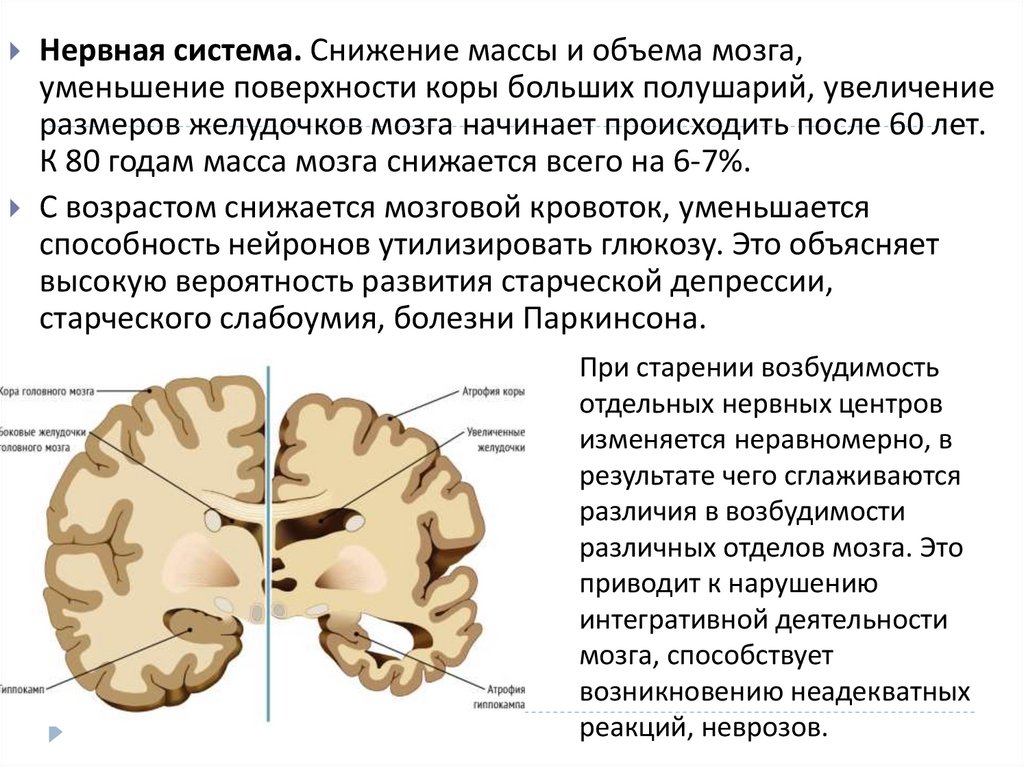

Нервная система. Снижение массы и объема мозга,уменьшение поверхности коры больших полушарий, увеличение

размеров желудочков мозга начинает происходить после 60 лет.

К 80 годам масса мозга снижается всего на 6-7%.

С возрастом снижается мозговой кровоток, уменьшается

способность нейронов утилизировать глюкозу. Это объясняет

высокую вероятность развития старческой депрессии,

старческого слабоумия, болезни Паркинсона.

При старении возбудимость

отдельных нервных центров

изменяется неравномерно, в

результате чего сглаживаются

различия в возбудимости

различных отделов мозга. Это

приводит к нарушению

интегративной деятельности

мозга, способствует

возникновению неадекватных

реакций, неврозов.

23.

Двигательная система. При старении в костях, хрящахи связочном аппарате происходят выраженные

дистрофически-деструктивные изменения. Они

проявляются таким явлением, как остеопороз, т.е.

разрежение и уменьшение костной массы.

После 40 лет каждые 10 лет мужчины теряют до 3%

костной массы, а женщины - до 8%.

Вследствие недостатка витамина Д при старении

нарушается и процесс кальцификации скелета, что

приводит к размягчению костей. Все это уменьшает

прочность костей на сжатие, растяжение и изгиб.

24.

После 50 лет в суставах происходят выраженныеизменения хрящей (истончение, потеря эластичности), что

ведет к развитию остеоартритов. На поверхности тел

позвонков появляются патологические костные наросты

(остеофиты), которые сдавливают корешки

спинномозговых нервов, вызывая тем самым острые боли.

При старении у многих людей

увеличение кривизны

позвоночника, снижение

высоты позвоночных дисков и

толщины хряща костей,

образующих суставы, приводит

к снижению роста. Каждые 20

лет рост уменьшается

примерно на 1,27 см .

25.

При старении процессы истощения нейронов начинаютпреобладать над процессами восстановления. В

целом, такие изменения приводят к снижению

работоспособности, расстройству сна, эмоциональной

неустойчивости и раздражительности,

к ослаблению внимания и

памяти, к нарушению

сложных форм психической

деятельности и

целенаправленного

поведения, к появлению

дефектов поведения.

Медицина

Медицина