Похожие презентации:

Пролиферативный режим и дифференцировка клеток в гистогенезах

1. ТЕМА 2 ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ РЕЖИМ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК В ГИСТОГЕНЕЗАХ

2.

1. Изменение параметров пролиферации вонтогенезе

• В онтогенезе происходит закономерное

изменение (главным образом, снижение) темпов

клеточного размножения (= темпов пролиферации).

• Существуют 3 способа (причины) снижения темпов

пролиферации:

1. Изменение параметров цикла (удлинение цикла,

увеличение Т). Результат – замедление делений клеток.

2. Временный выход в состояние покоя G0. Результат –

снижение пролиферативного пула (% циклирующих клеток).

3. Выход части клеток из цикла в дифференцировку, как правило,

необратимый. Результат – снижение пролиферативного пула.

• Т.о., по мере индивидуального развития:

- доля делящихся клеток (пролиферативный пул) уменьшается;

- продолжительность митотических циклов увеличивается.

При старении темп размножения клеток снижается во всех тканях.

• Проследим эти важные закономерности в онтогенезе.

3.

1.1. Ранний эмбриогенез• Первые циклы зиготы (дробление)

В цитоплазме яйца (ооплазме) есть все предшественники и регуляторы

для репликации ДНК. Запас нуклеотидов в 1000-100000 раз больше,

чем в соматической клетке. Но ядро яйцеклетки блокировано на

границе G1/S. Не хватает активирующего фактора (контакт со

спермием, кортикальная реакция).

После оплодотворения в мужском и женском пронуклеусах синхронно

начинается синтез ДНК, который длится обычно до 20 мин (редко до

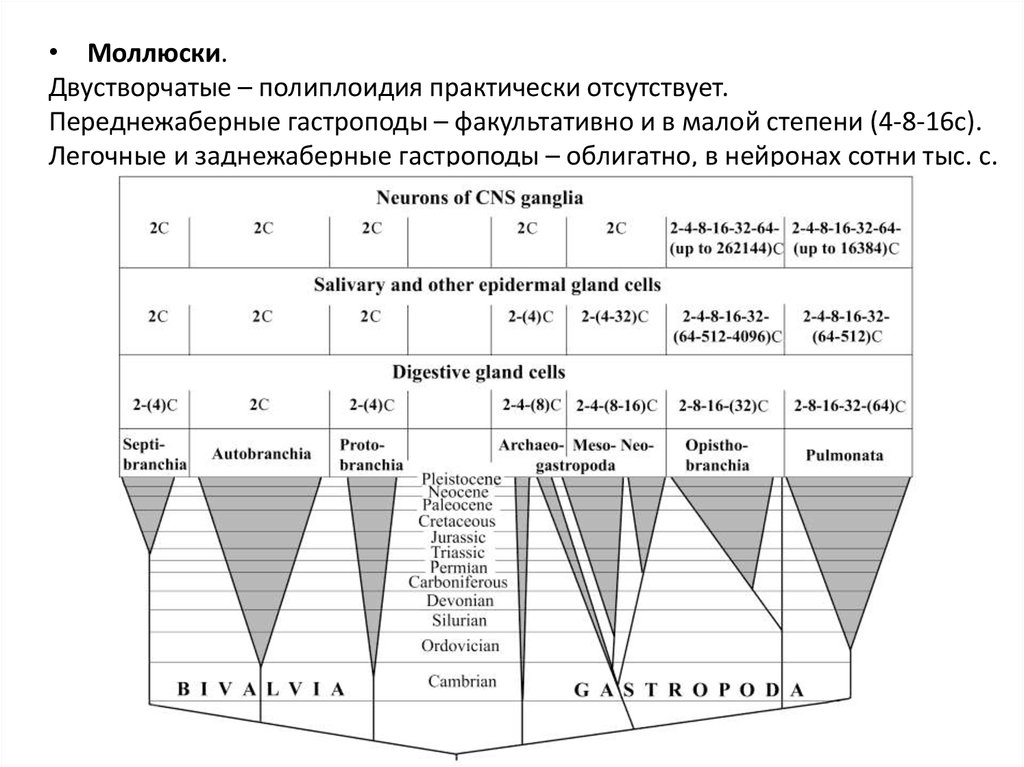

1-2 ч).

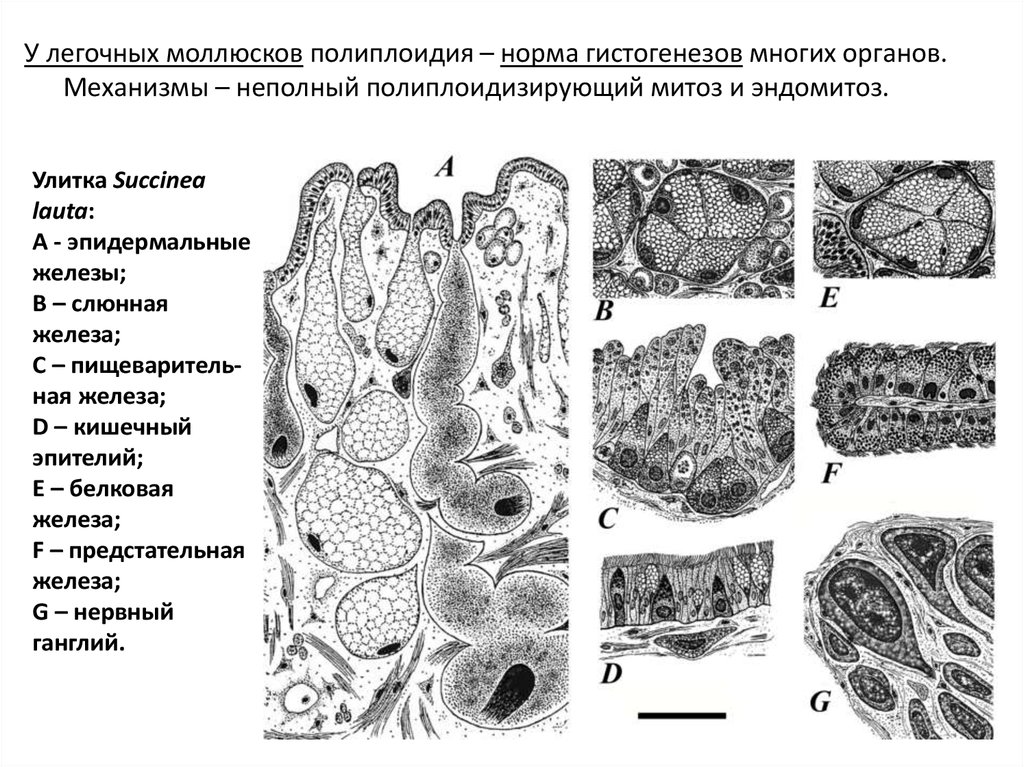

После короткого G2-периода или сразу после S оба пронуклеуса

синхронно вступают в митоз (NB: должен быть цитоплазматический

стимул на митоз!).

4.

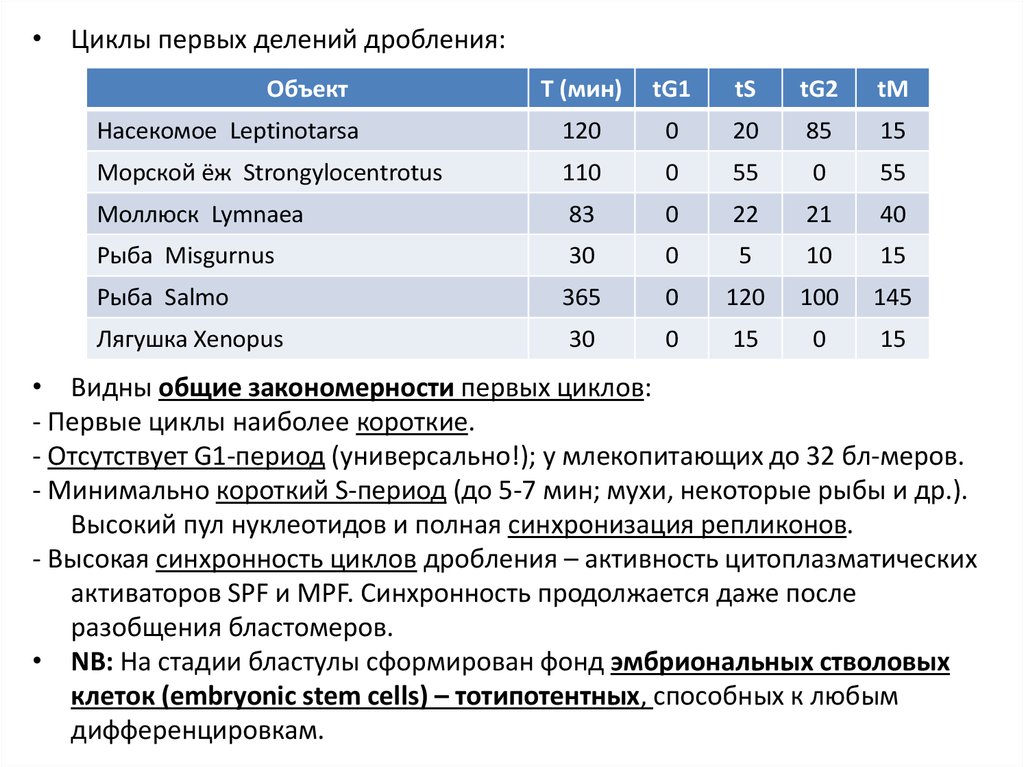

• Циклы первых делений дробления:Объект

Т (мин)

tG1

tS

tG2

tM

Насекомое Leptinotarsa

120

0

20

85

15

Морской ёж Strongylocentrotus

110

0

55

0

55

Моллюск Lymnaea

83

0

22

21

40

Рыба Misgurnus

30

0

5

10

15

Рыба Salmo

365

0

120

100

145

Лягушка Xenopus

30

0

15

0

15

• Видны общие закономерности первых циклов:

- Первые циклы наиболее короткие.

- Отсутствует G1-период (универсально!); у млекопитающих до 32 бл-меров.

- Минимально короткий S-период (до 5-7 мин; мухи, некоторые рыбы и др.).

Высокий пул нуклеотидов и полная синхронизация репликонов.

- Высокая синхронность циклов дробления – активность цитоплазматических

активаторов SPF и MPF. Синхронность продолжается даже после

разобщения бластомеров.

• NB: На стадии бластулы сформирован фонд эмбриональных стволовых

клеток (embryonic stem cells) – тотипотентных, способных к любым

дифференцировкам.

5.

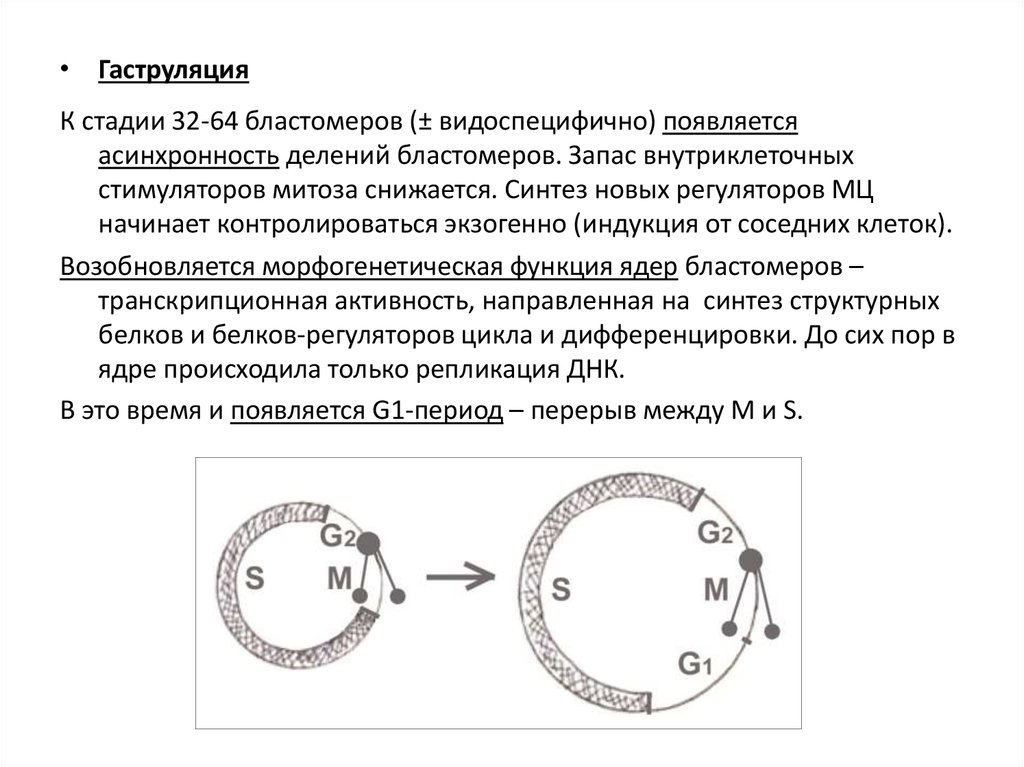

• ГаструляцияК стадии 32-64 бластомеров (± видоспецифично) появляется

асинхронность делений бластомеров. Запас внутриклеточных

стимуляторов митоза снижается. Синтез новых регуляторов МЦ

начинает контролироваться экзогенно (индукция от соседних клеток).

Возобновляется морфогенетическая функция ядер бластомеров –

транскрипционная активность, направленная на синтез структурных

белков и белков-регуляторов цикла и дифференцировки. До сих пор в

ядре происходила только репликация ДНК.

В это время и появляется G1-период – перерыв между М и S.

6.

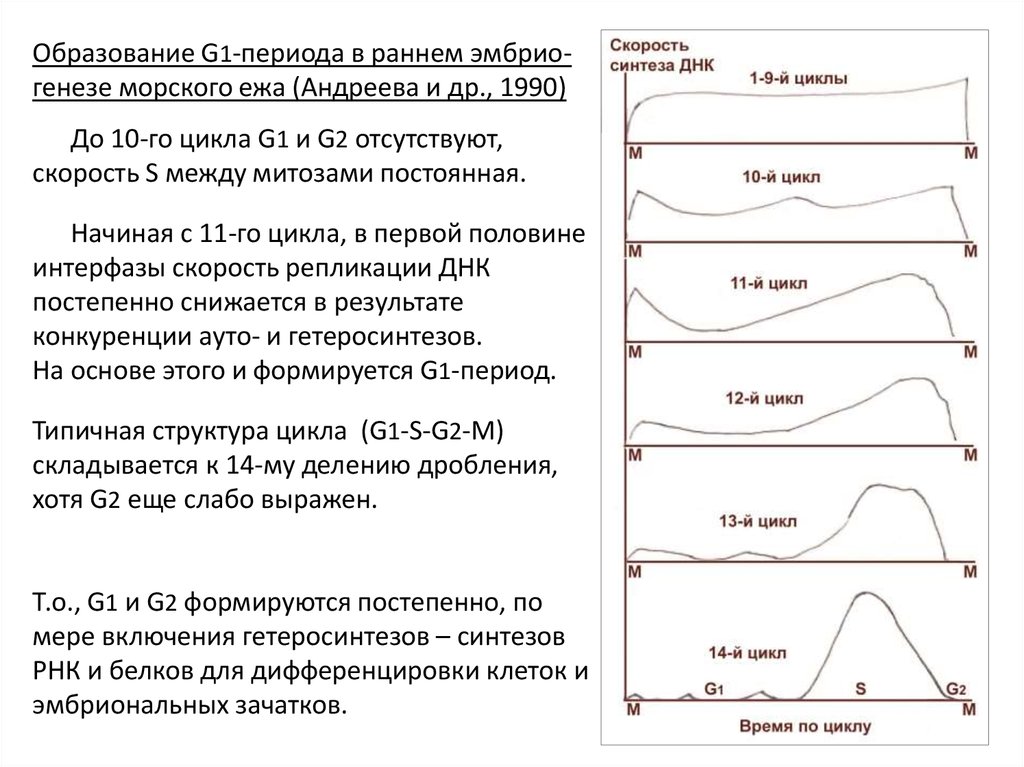

Образование G1-периода в раннем эмбриогенезе морского ежа (Андреева и др., 1990)До 10-го цикла G1 и G2 отсутствуют,

скорость S между митозами постоянная.

Начиная с 11-го цикла, в первой половине

интерфазы скорость репликации ДНК

постепенно снижается в результате

конкуренции ауто- и гетеросинтезов.

На основе этого и формируется G1-период.

Типичная структура цикла (G1-S-G2-M)

складывается к 14-му делению дробления,

хотя G2 еще слабо выражен.

Т.о., G1 и G2 формируются постепенно, по

мере включения гетеросинтезов – синтезов

РНК и белков для дифференцировки клеток и

эмбриональных зачатков.

7.

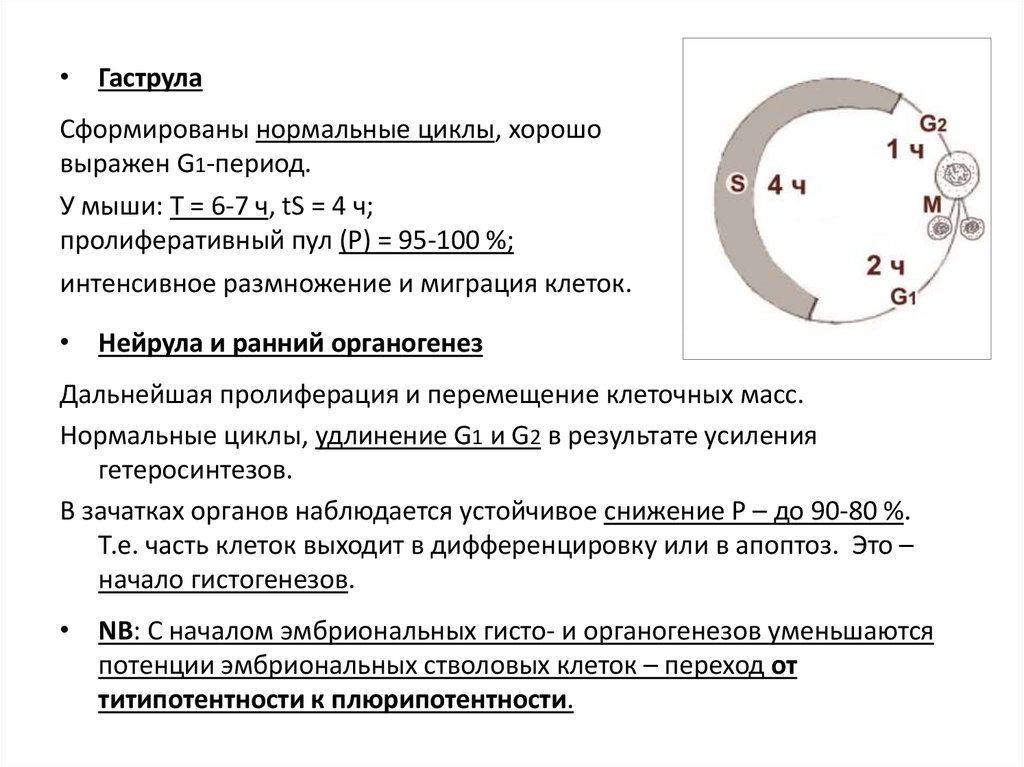

• ГаструлаСформированы нормальные циклы, хорошо

выражен G1-период.

У мыши: Т = 6-7 ч, tS = 4 ч;

пролиферативный пул (Р) = 95-100 %;

интенсивное размножение и миграция клеток.

• Нейрула и ранний органогенез

Дальнейшая пролиферация и перемещение клеточных масс.

Нормальные циклы, удлинение G1 и G2 в результате усиления

гетеросинтезов.

В зачатках органов наблюдается устойчивое снижение Р – до 90-80 %.

Т.е. часть клеток выходит в дифференцировку или в апоптоз. Это –

начало гистогенезов.

• NB: С началом эмбриональных гисто- и органогенезов уменьшаются

потенции эмбриональных стволовых клеток – переход от

титипотентности к плюрипотентности.

8.

1.2. Становление дефинитивных циклов в тканевых камбияхКолоссальная работа 60-70-х годов по выявлению кинетики клеточных

популяций в онтогенезах млекопитающих, других животных, растений,

а также в клеточных культурах (3Н-тимидиновая авторадиография).

В России – А.А. Заварзин (мл.), П.П. Румянцев, А.К. Дондуа, О.И.

Епифанова и др.

Установлено, что в ходе эмбриональных и постэмбриональных гистогенезов

происходят изменения не только пролиферативного пула, но и

параметров митотических циклов, времени жизни клеток.

Это связано с переходом от эмбриональных к «взрослым», тканевым

стволовым клеткам (edalt stem cells) – мульти-, олиго- и унипотентным.

В циклах наиболее стабильные периоды G2 и М, менее стабилен S, самый

изменчивый G1-период.

9.

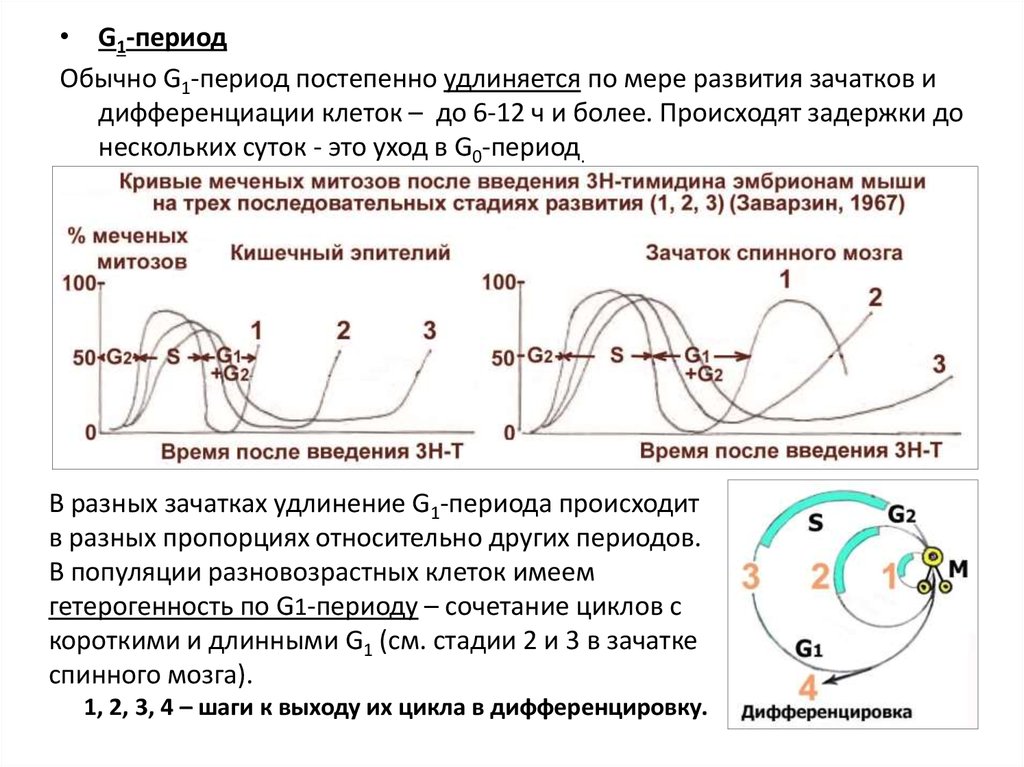

• G1-периодОбычно G1-период постепенно удлиняется по мере развития зачатков и

дифференциации клеток – до 6-12 ч и более. Происходят задержки до

нескольких суток - это уход в G0-период.

В разных зачатках удлинение G1-периода происходит

в разных пропорциях относительно других периодов.

В популяции разновозрастных клеток имеем

гетерогенность по G1-периоду – сочетание циклов с

короткими и длинными G1 (см. стадии 2 и 3 в зачатке

спинного мозга).

1, 2, 3, 4 – шаги к выходу их цикла в дифференцировку.

10.

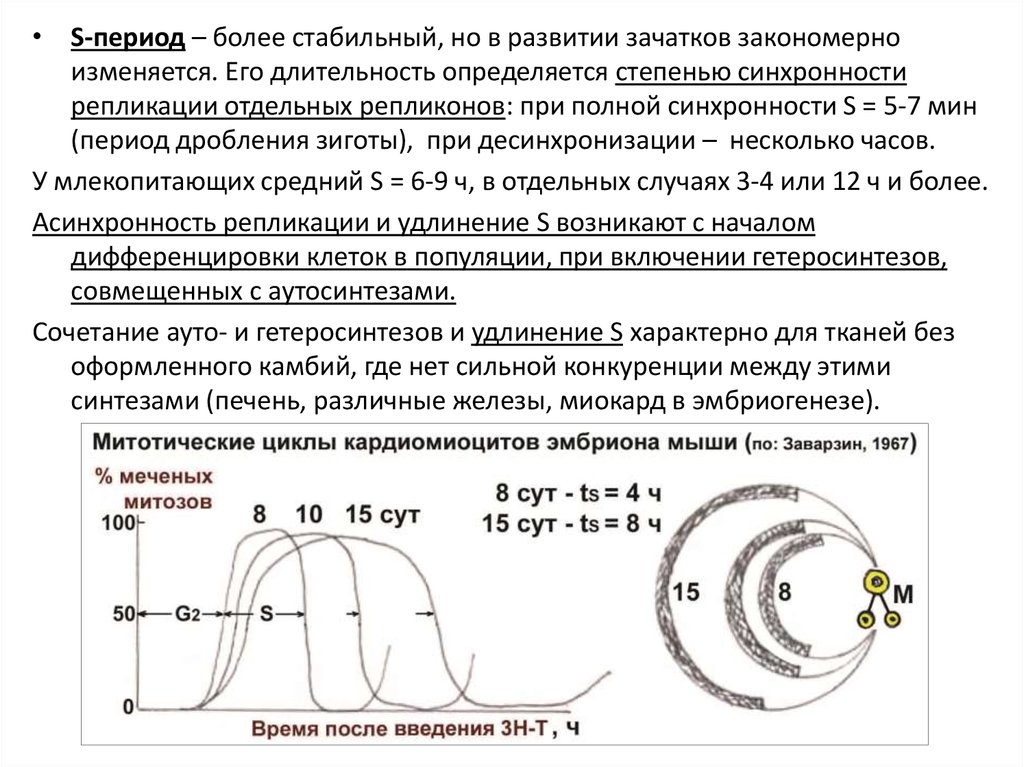

• S-период – более стабильный, но в развитии зачатков закономерноизменяется. Его длительность определяется степенью синхронности

репликации отдельных репликонов: при полной синхронности S = 5-7 мин

(период дробления зиготы), при десинхронизации – несколько часов.

У млекопитающих средний S = 6-9 ч, в отдельных случаях 3-4 или 12 ч и более.

Асинхронность репликации и удлинение S возникают с началом

дифференцировки клеток в популяции, при включении гетеросинтезов,

совмещенных с аутосинтезами.

Сочетание ауто- и гетеросинтезов и удлинение S характерно для тканей без

оформленного камбий, где нет сильной конкуренции между этими

синтезами (печень, различные железы, миокард в эмбриогенезе).

11.

• Индукция дифференцировки – многофакторное явление. Велика рольгормонов из эндокринных желез и местных источников (например,

влияние соединительной ткани на развитие эпителиев).

На определенных этапах гистогенеза S-период может временно

сокращаться. Например:

- В эпителии молочной железы при беременности S сокращается с 20 до 8

ч (действие гормона пролактина);

- В эпителии спинки языка (эмбрион мыши) между 16 и 18 днями S

сокращается с 7 до 5 ч, потом восстанавливается. Причина: на 17-й

день начинается кератинизация эпителия, формируются сосочки и

усиливается действие индукторов соединительной ткани.

Влияют также внешние факторы, например, температура среды.

У новорожденных крысят заметно снижается температура тела, так как

еще отсутствует терморегуляция. Поэтому в кожном эпителии, железах,

нефронах скорость синтеза ДНК замедляется – S-период удлиняется с

7-8 до 10 ч.

12.

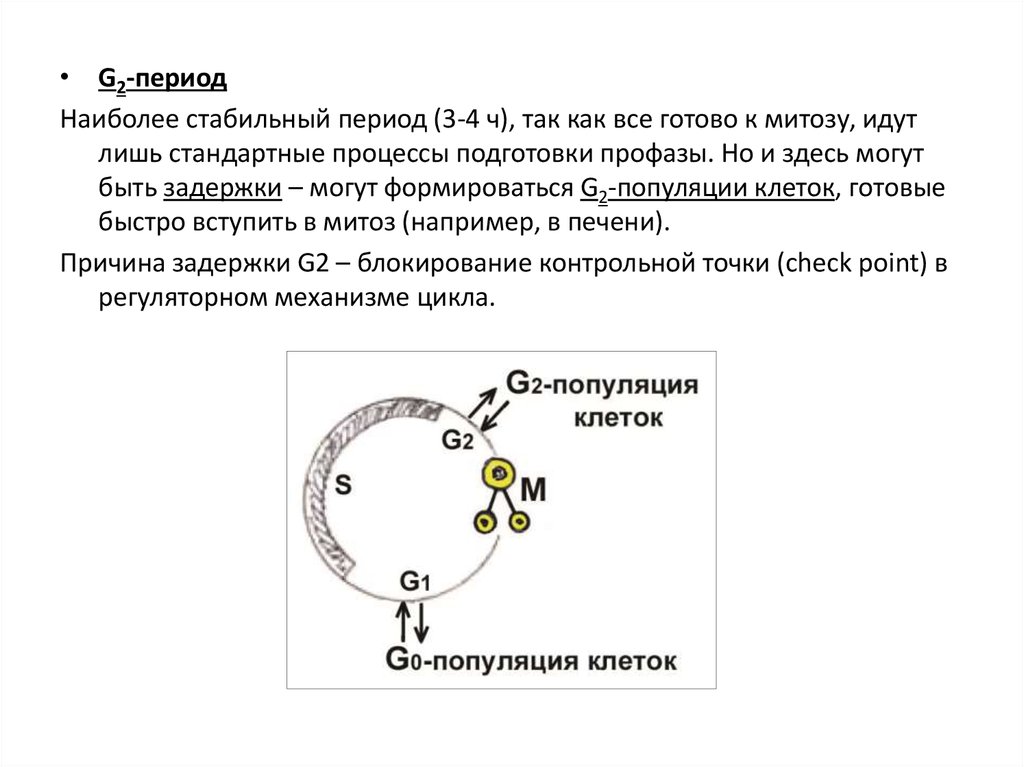

• G2-периодНаиболее стабильный период (3-4 ч), так как все готово к митозу, идут

лишь стандартные процессы подготовки профазы. Но и здесь могут

быть задержки – могут формироваться G2-популяции клеток, готовые

быстро вступить в митоз (например, в печени).

Причина задержки G2 – блокирование контрольной точки (check point) в

регуляторном механизме цикла.

13.

1.3. Соотношение пролиферации и дифференцировки клетокАутосинтезы (синтез ДНК, РНК и белков для митоза) и гетеросинтезы

(РНК, белки и др. для дифференцировки и работы клетки)

взаимоконкурентны, так как требуют одной и той же матрицы,

рибосом, АТФ, предшественников.

Тем не менее, абсолютного антагонизма между ними нет, возможно их

совмещение. Дифференцировка клеток детерминируется и даже

начинает реально осуществляться в ходе митотических циклов.

При развитии печени, сердца, крови первые признаки специализации

клеток проявляются в ходе митотических циклов (появляются тканевые

белки, цитоскелетные структуры, органеллы). При этом удлиняется Sпериод (см. выше). То же происходит в дефинитивных тканях при их

физиологической и репаративной регенерации. Более того,

подавление митозов вызывает и остановку дифференцировки клеток.

Т.о., старое представление об антагонизме и несовместимости

пролиферации и работы клеток неверно. На определенных этапах

развития совмещение возможно и даже необходимо.

Тканеспецифичная экспрессия генов начинается уже в делящихся

клетках.

14.

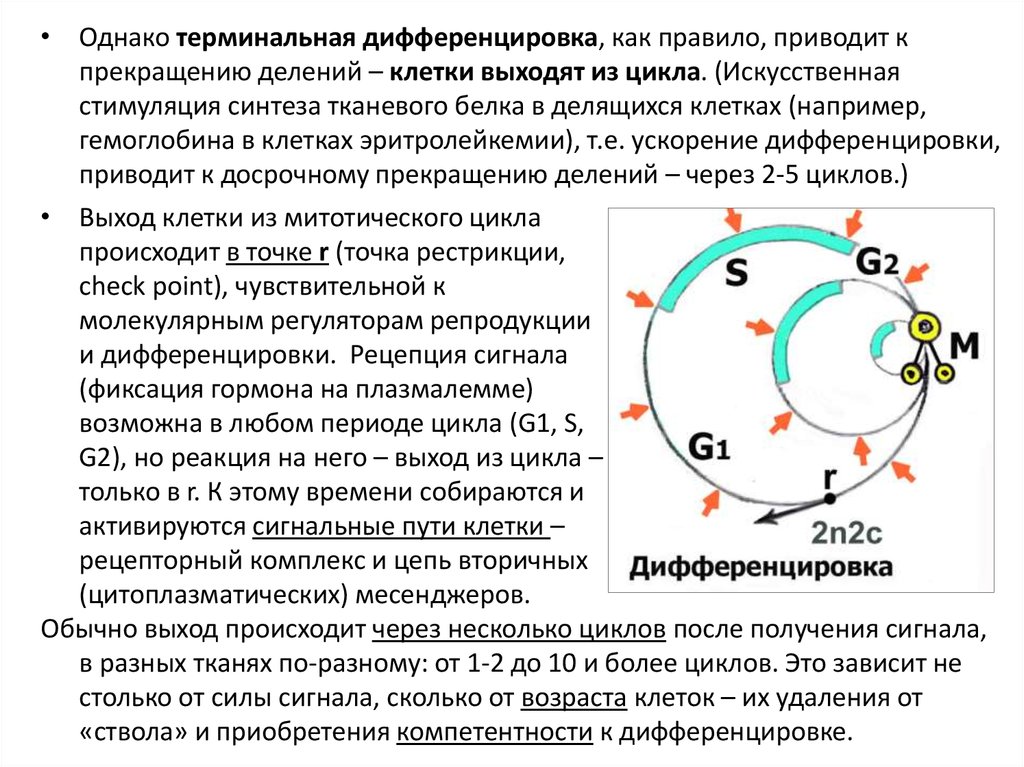

• Однако терминальная дифференцировка, как правило, приводит кпрекращению делений – клетки выходят из цикла. (Искусственная

стимуляция синтеза тканевого белка в делящихся клетках (например,

гемоглобина в клетках эритролейкемии), т.е. ускорение дифференцировки,

приводит к досрочному прекращению делений – через 2-5 циклов.)

• Выход клетки из митотического цикла

происходит в точке r (точка рестрикции,

check point), чувствительной к

молекулярным регуляторам репродукции

и дифференцировки. Рецепция сигнала

(фиксация гормона на плазмалемме)

возможна в любом периоде цикла (G1, S,

G2), но реакция на него – выход из цикла –

только в r. К этому времени собираются и

активируются сигнальные пути клетки –

рецепторный комплекс и цепь вторичных

(цитоплазматических) месенджеров.

Обычно выход происходит через несколько циклов после получения сигнала,

в разных тканях по-разному: от 1-2 до 10 и более циклов. Это зависит не

столько от силы сигнала, сколько от возраста клеток – их удаления от

«ствола» и приобретения компетентности к дифференцировке.

15.

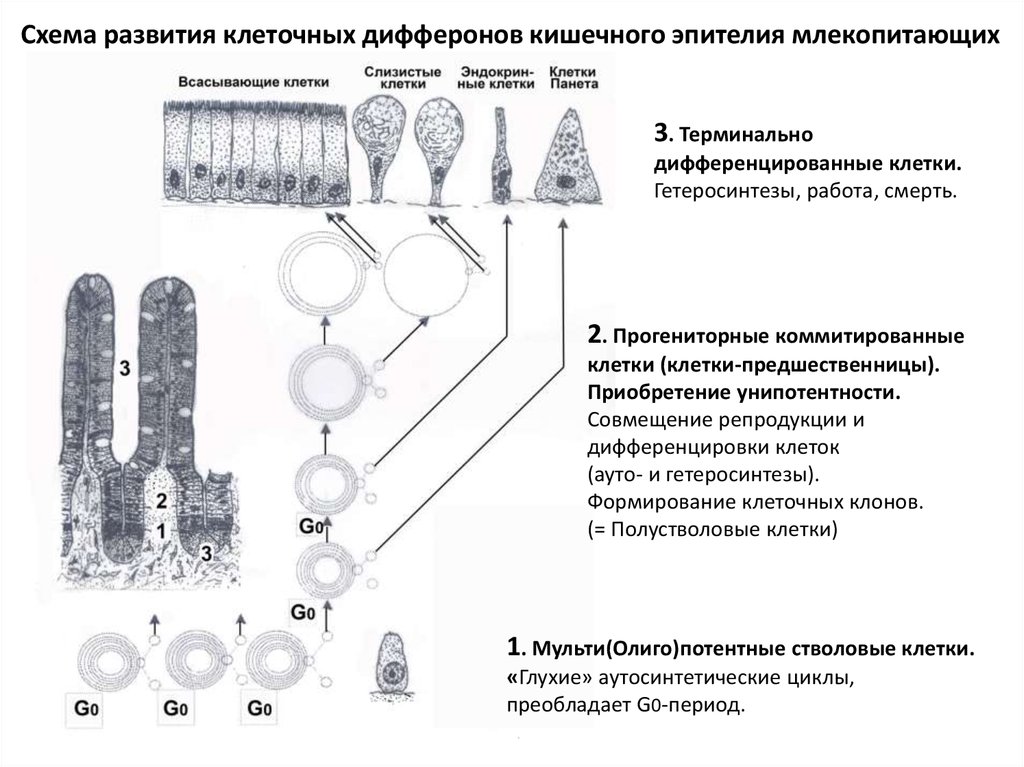

Схема развития клеточных дифферонов кишечного эпителия млекопитающих3. Терминально

дифференцированные клетки.

Гетеросинтезы, работа, смерть.

2. Прогениторные коммитированные

клетки (клетки-предшественницы).

Приобретение унипотентности.

Совмещение репродукции и

дифференцировки клеток

(ауто- и гетеросинтезы).

Формирование клеточных клонов.

(= Полустволовые клетки)

1. Мульти(Олиго)потентные стволовые клетки.

«Глухие» аутосинтетические циклы,

преобладает G0-период.

16.

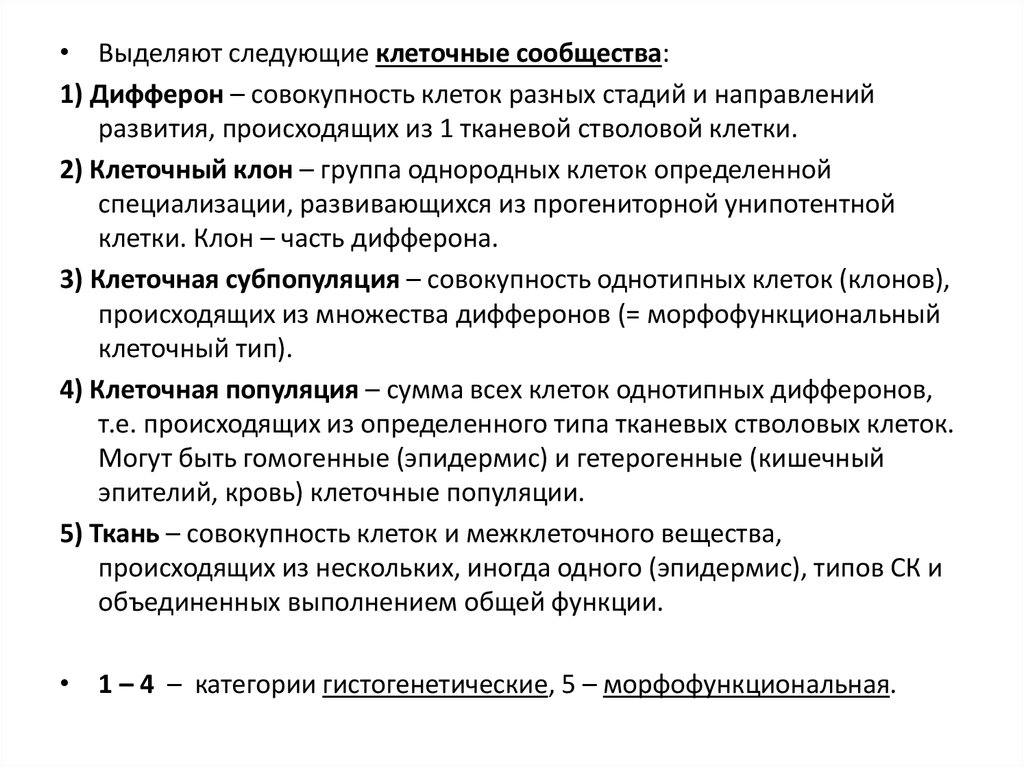

• Выделяют следующие клеточные сообщества:1) Дифферон – совокупность клеток разных стадий и направлений

развития, происходящих из 1 тканевой стволовой клетки.

2) Клеточный клон – группа однородных клеток определенной

специализации, развивающихся из прогениторной унипотентной

клетки. Клон – часть дифферона.

3) Клеточная субпопуляция – совокупность однотипных клеток (клонов),

происходящих из множества дифферонов (= морфофункциональный

клеточный тип).

4) Клеточная популяция – сумма всех клеток однотипных дифферонов,

т.е. происходящих из определенного типа тканевых стволовых клеток.

Могут быть гомогенные (эпидермис) и гетерогенные (кишечный

эпителий, кровь) клеточные популяции.

5) Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества,

происходящих из нескольких, иногда одного (эпидермис), типов СК и

объединенных выполнением общей функции.

• 1 – 4 – категории гистогенетические, 5 – морфофункциональная.

17.

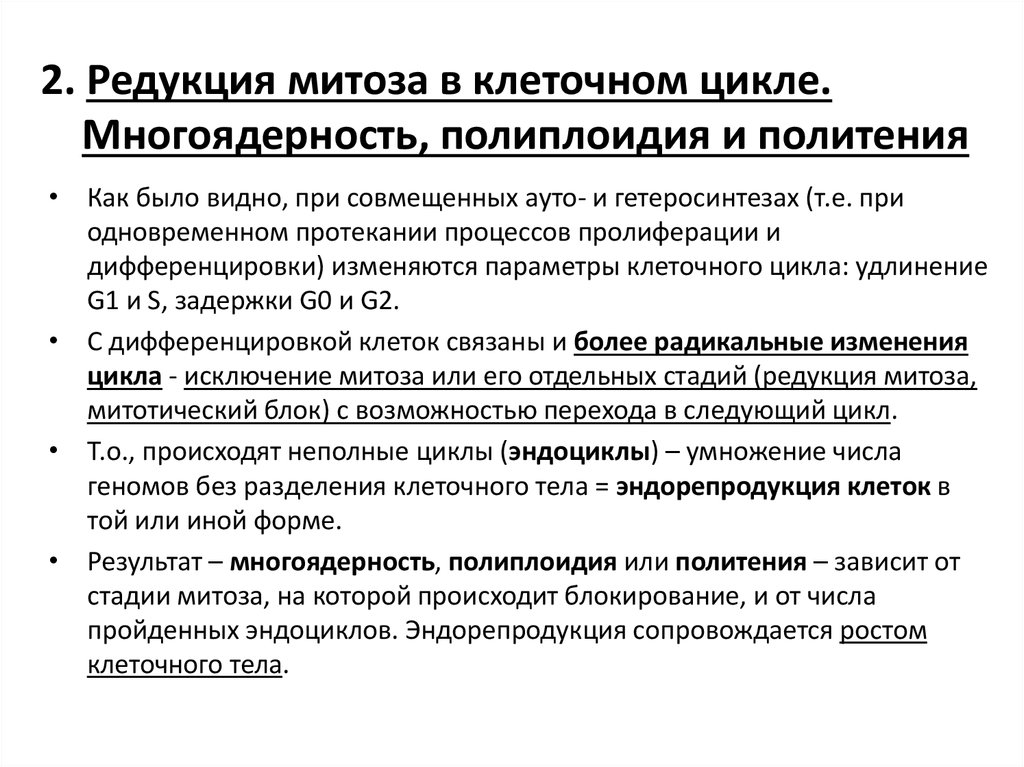

2. Редукция митоза в клеточном цикле.Многоядерность, полиплоидия и политения

• Как было видно, при совмещенных ауто- и гетеросинтезах (т.е. при

одновременном протекании процессов пролиферации и

дифференцировки) изменяются параметры клеточного цикла: удлинение

G1 и S, задержки G0 и G2.

• С дифференцировкой клеток связаны и более радикальные изменения

цикла - исключение митоза или его отдельных стадий (редукция митоза,

митотический блок) с возможностью перехода в следующий цикл.

• Т.о., происходят неполные циклы (эндоциклы) – умножение числа

геномов без разделения клеточного тела = эндорепродукция клеток в

той или иной форме.

• Результат – многоядерность, полиплоидия или политения – зависит от

стадии митоза, на которой происходит блокирование, и от числа

пройденных эндоциклов. Эндорепродукция сопровождается ростом

клеточного тела.

18.

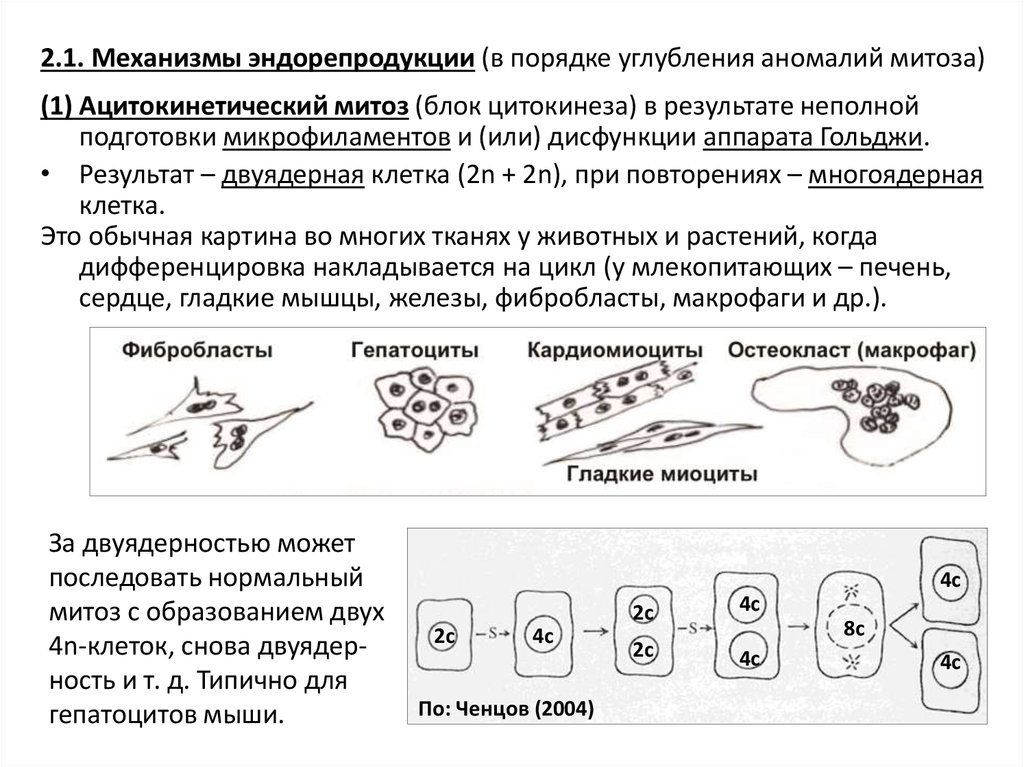

2.1. Механизмы эндорепродукции (в порядке углубления аномалий митоза)(1) Ацитокинетический митоз (блок цитокинеза) в результате неполной

подготовки микрофиламентов и (или) дисфункции аппарата Гольджи.

• Результат – двуядерная клетка (2n + 2n), при повторениях – многоядерная

клетка.

Это обычная картина во многих тканях у животных и растений, когда

дифференцировка накладывается на цикл (у млекопитающих – печень,

сердце, гладкие мышцы, железы, фибробласты, макрофаги и др.).

За двуядерностью может

последовать нормальный

митоз с образованием двух

4n-клеток, снова двуядерность и т. д. Типично для

гепатоцитов мыши.

4с

2с

4с

По: Ченцов (2004)

2с

4с

2с

4с

8с

4с

19.

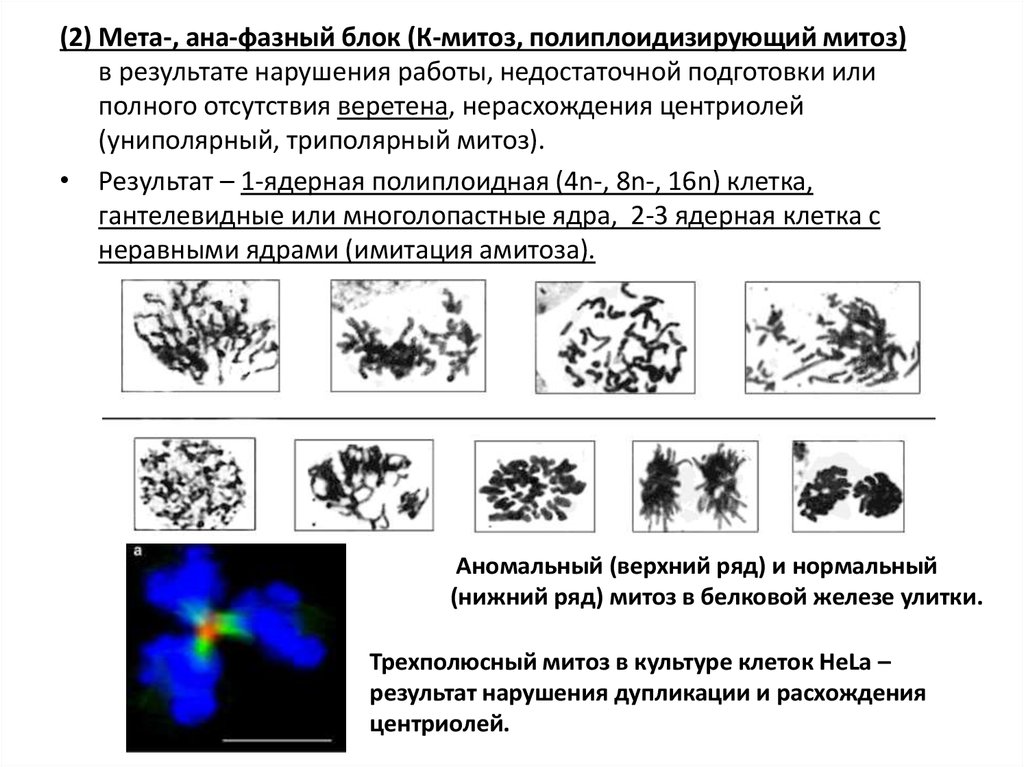

(2) Мета-, ана-фазный блок (К-митоз, полиплоидизирующий митоз)в результате нарушения работы, недостаточной подготовки или

полного отсутствия веретена, нерасхождения центриолей

(униполярный, триполярный митоз).

• Результат – 1-ядерная полиплоидная (4n-, 8n-, 16n) клетка,

гантелевидные или многолопастные ядра, 2-3 ядерная клетка с

неравными ядрами (имитация амитоза).

Аномальный (верхний ряд) и нормальный

(нижний ряд) митоз в белковой железе улитки.

Трехполюсный митоз в культуре клеток HeLa –

результат нарушения дупликации и расхождения

центриолей.

20.

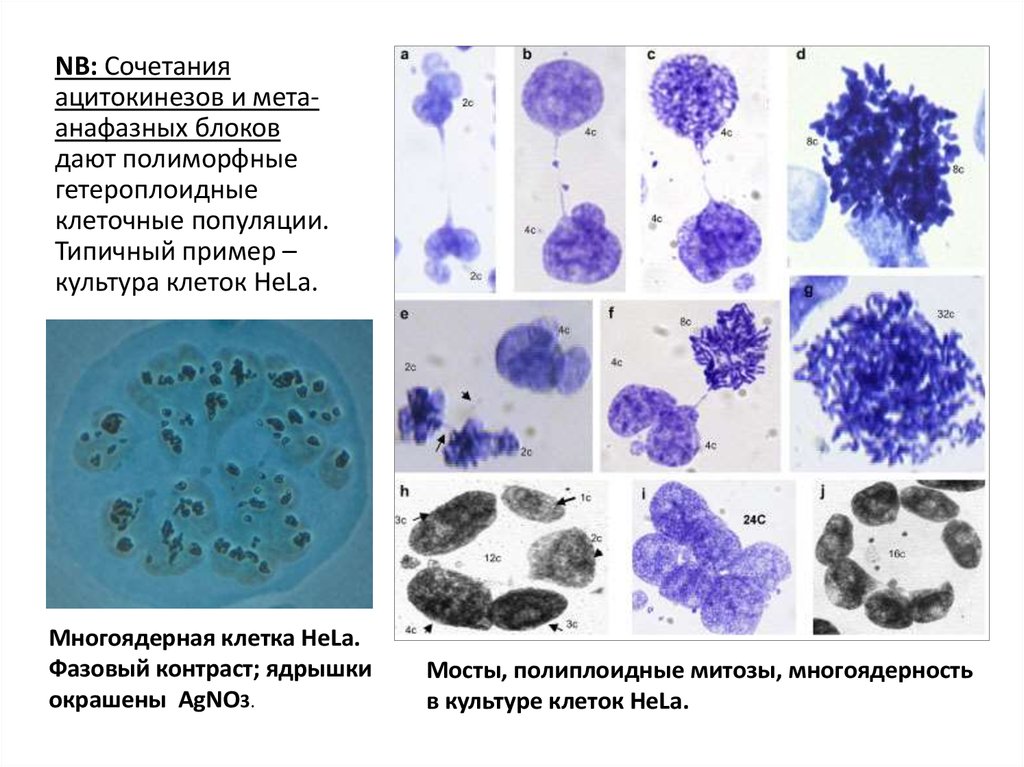

NB: Сочетанияацитокинезов и метаанафазных блоков

дают полиморфные

гетероплоидные

клеточные популяции.

Типичный пример –

культура клеток HeLa.

Многоядерная клетка HeLa.

Фазовый контраст; ядрышки

окрашены AgNO3.

Мосты, полиплоидные митозы, многоядерность

в культуре клеток HeLa.

21.

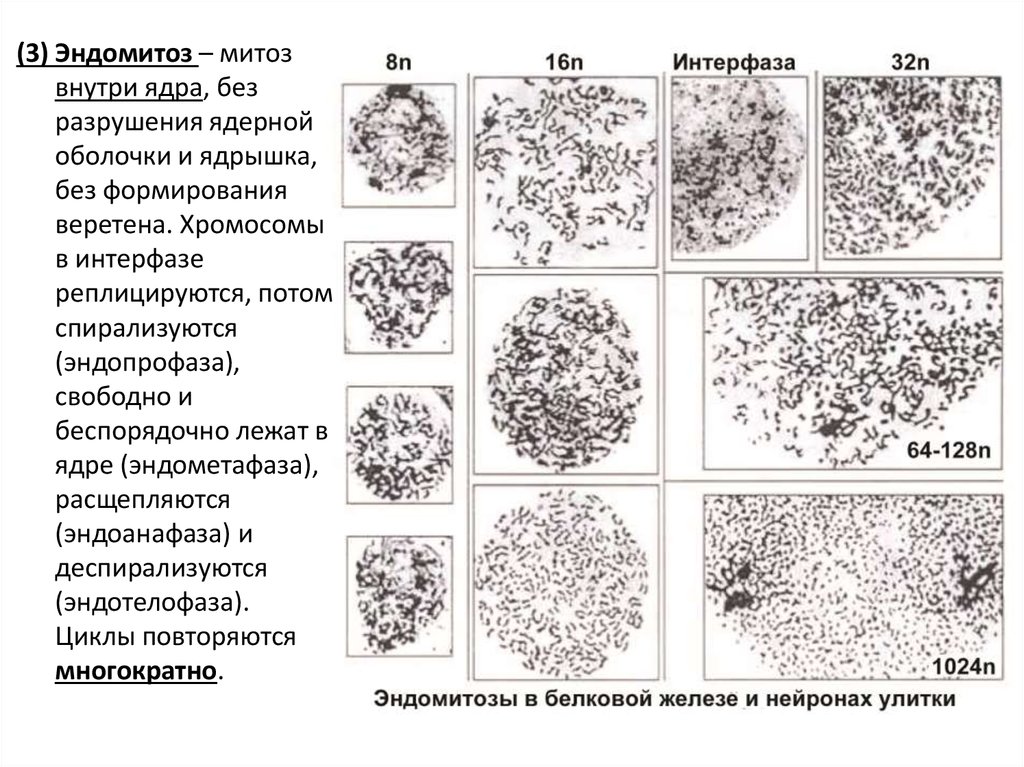

(3) Эндомитоз – митозвнутри ядра, без

разрушения ядерной

оболочки и ядрышка,

без формирования

веретена. Хромосомы

в интерфазе

реплицируются, потом

спирализуются

(эндопрофаза),

свободно и

беспорядочно лежат в

ядре (эндометафаза),

расщепляются

(эндоанафаза) и

деспирализуются

(эндотелофаза).

Циклы повторяются

многократно.

22.

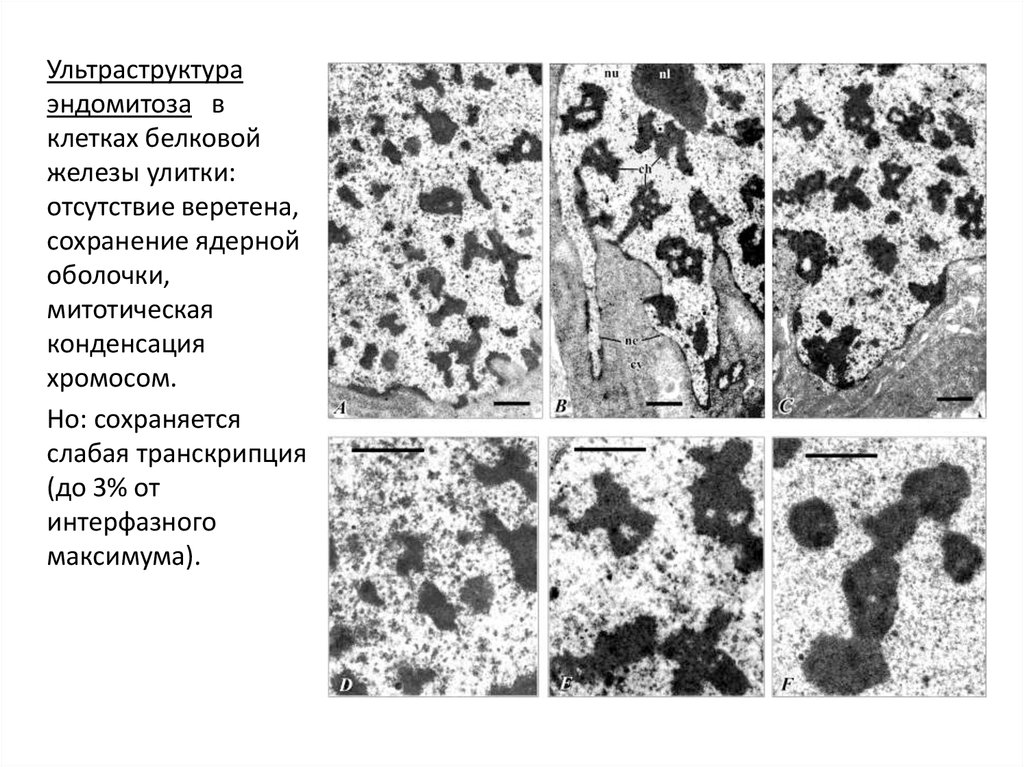

Ультраструктураэндомитоза в

клетках белковой

железы улитки:

отсутствие веретена,

сохранение ядерной

оболочки,

митотическая

конденсация

хромосом.

Но: сохраняется

слабая транскрипция

(до 3% от

интерфазного

максимума).

23.

NB: Эндомитотическая (соматическая) полиплоидия ведет к клеточномугигантизму. Размеры клеток, масса и синтез РНК, белков, гликогена,

активность ферментов и другие свойства возрастают примерно

пропорционально уровню плоидности ядра.

Клетки HeLa: 2n, 4n, 8n, 16n.

Церебральный (А) и педальный (В)

ганглии улитки. Гигантские нейроны.

24.

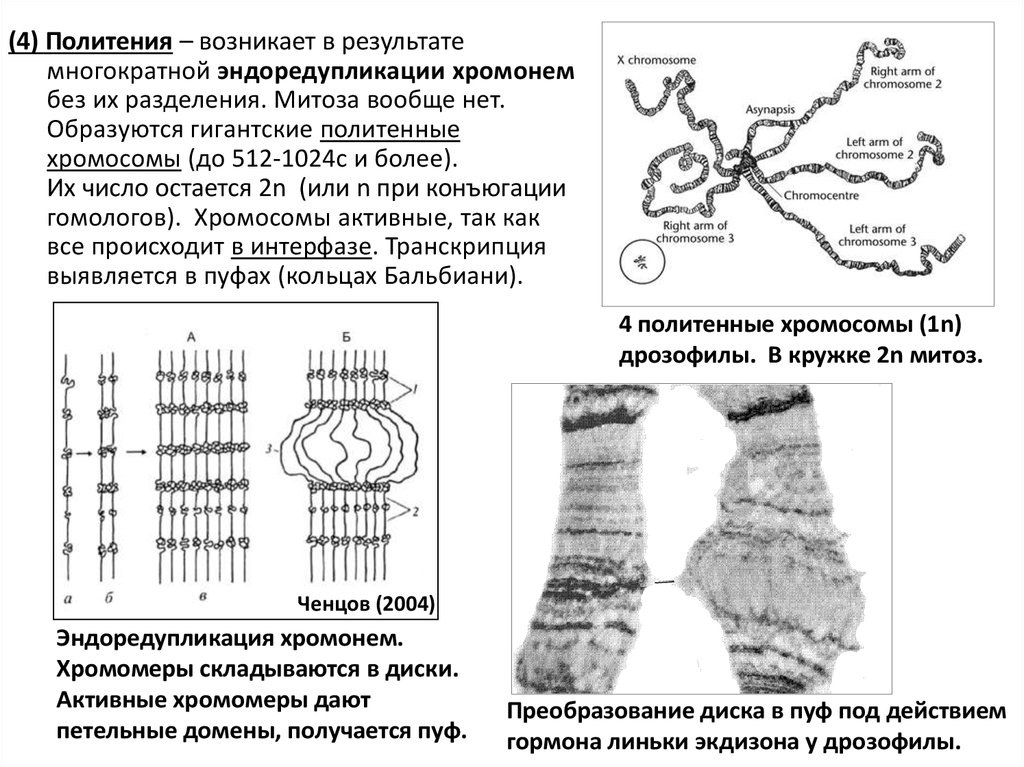

(4) Политения – возникает в результатемногократной эндоредупликации хромонем

без их разделения. Митоза вообще нет.

Образуются гигантские политенные

хромосомы (до 512-1024с и более).

Их число остается 2n (или n при конъюгации

гомологов). Хромосомы активные, так как

все происходит в интерфазе. Транскрипция

выявляется в пуфах (кольцах Бальбиани).

4 политенные хромосомы (1n)

дрозофилы. В кружке 2n митоз.

Ченцов (2004)

Эндоредупликация хромонем.

Хромомеры складываются в диски.

Активные хромомеры дают

петельные домены, получается пуф.

Преобразование диска в пуф под действием

гормона линьки экдизона у дрозофилы.

25.

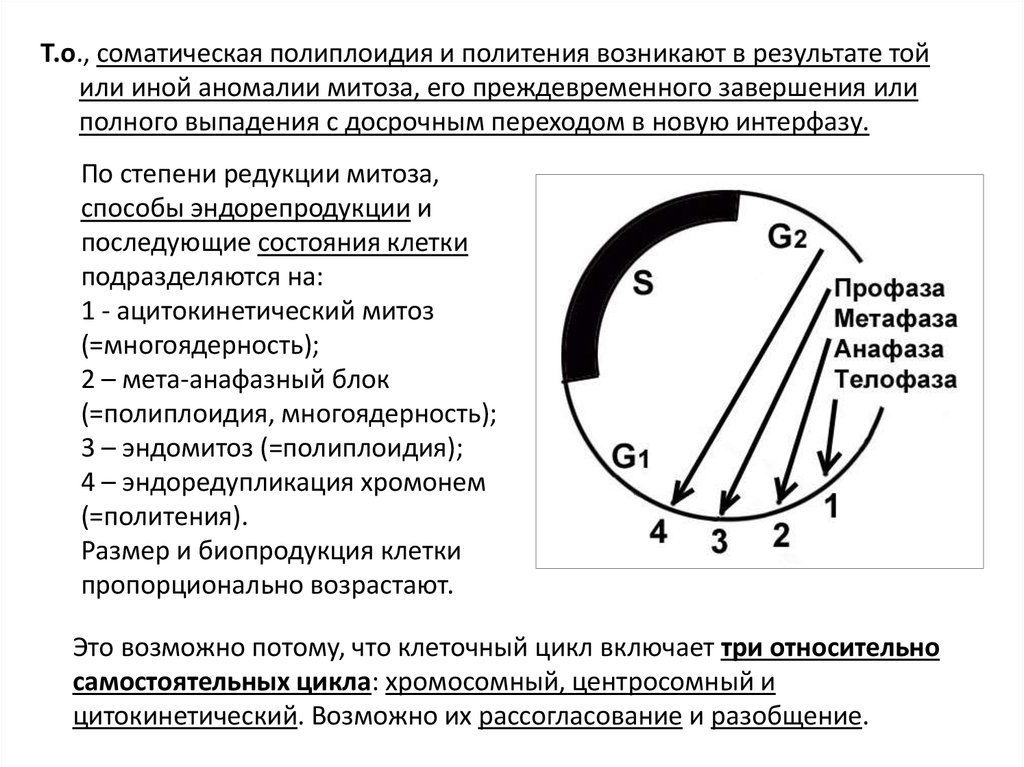

Т.о., соматическая полиплоидия и политения возникают в результате тойили иной аномалии митоза, его преждевременного завершения или

полного выпадения с досрочным переходом в новую интерфазу.

По степени редукции митоза,

способы эндорепродукции и

последующие состояния клетки

подразделяются на:

1 - ацитокинетический митоз

(=многоядерность);

2 – мета-анафазный блок

(=полиплоидия, многоядерность);

3 – эндомитоз (=полиплоидия);

4 – эндоредупликация хромонем

(=политения).

Размер и биопродукция клетки

пропорционально возрастают.

Это возможно потому, что клеточный цикл включает три относительно

самостоятельных цикла: хромосомный, центросомный и

цитокинетический. Возможно их рассогласование и разобщение.

26.

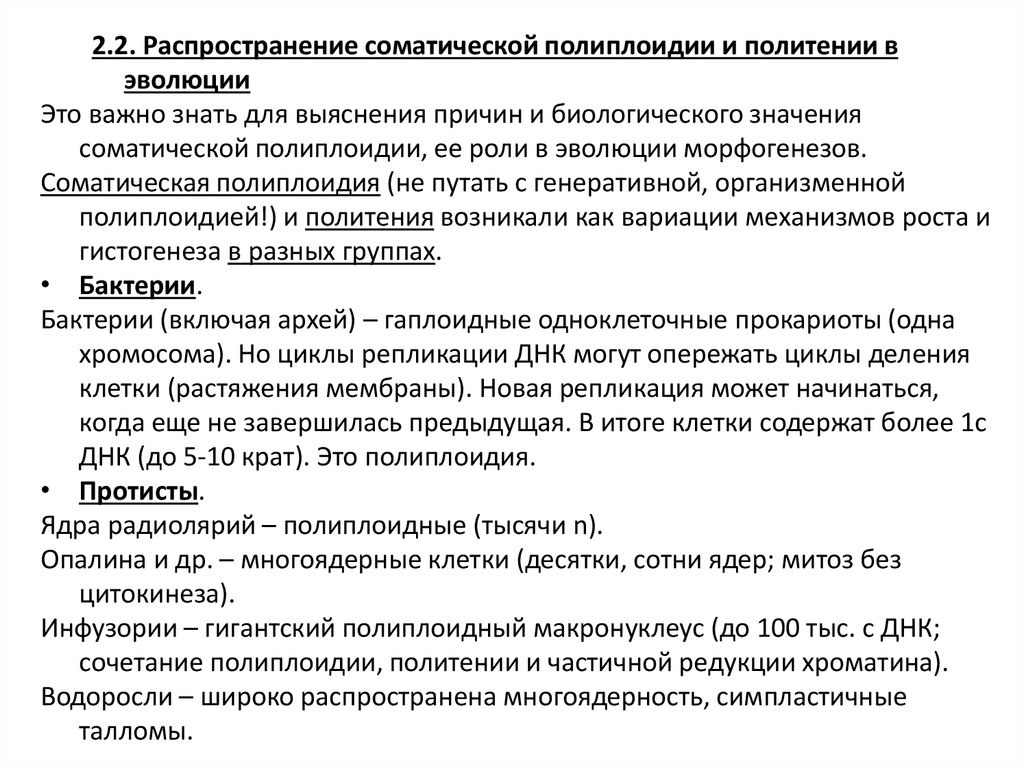

2.2. Распространение соматической полиплоидии и политении вэволюции

Это важно знать для выяснения причин и биологического значения

соматической полиплоидии, ее роли в эволюции морфогенезов.

Соматическая полиплоидия (не путать с генеративной, организменной

полиплоидией!) и политения возникали как вариации механизмов роста и

гистогенеза в разных группах.

• Бактерии.

Бактерии (включая архей) – гаплоидные одноклеточные прокариоты (одна

хромосома). Но циклы репликации ДНК могут опережать циклы деления

клетки (растяжения мембраны). Новая репликация может начинаться,

когда еще не завершилась предыдущая. В итоге клетки содержат более 1с

ДНК (до 5-10 крат). Это полиплоидия.

• Протисты.

Ядра радиолярий – полиплоидные (тысячи n).

Опалина и др. – многоядерные клетки (десятки, сотни ядер; митоз без

цитокинеза).

Инфузории – гигантский полиплоидный макронуклеус (до 100 тыс. с ДНК;

сочетание полиплоидии, политении и частичной редукции хроматина).

Водоросли – широко распространена многоядерность, симпластичные

талломы.

27.

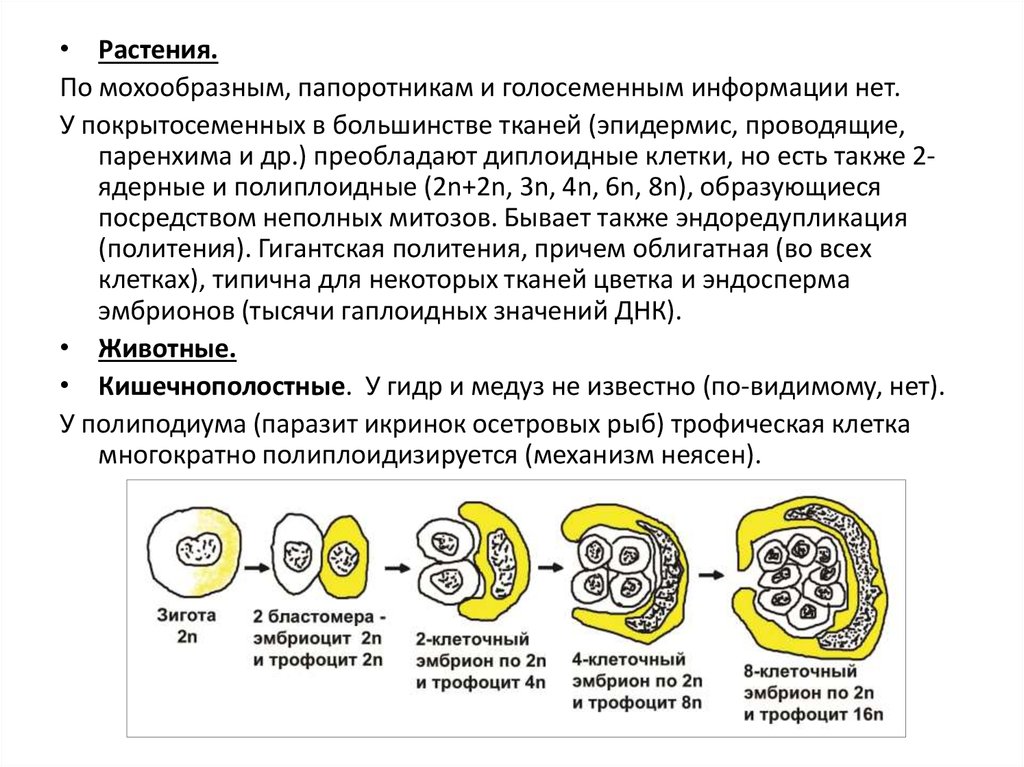

• Растения.По мохообразным, папоротникам и голосеменным информации нет.

У покрытосеменных в большинстве тканей (эпидермис, проводящие,

паренхима и др.) преобладают диплоидные клетки, но есть также 2ядерные и полиплоидные (2n+2n, 3n, 4n, 6n, 8n), образующиеся

посредством неполных митозов. Бывает также эндоредупликация

(политения). Гигантская политения, причем облигатная (во всех

клетках), типична для некоторых тканей цветка и эндосперма

эмбрионов (тысячи гаплоидных значений ДНК).

• Животные.

• Кишечнополостные. У гидр и медуз не известно (по-видимому, нет).

У полиподиума (паразит икринок осетровых рыб) трофическая клетка

многократно полиплоидизируется (механизм неясен).

28.

• Гребневики, плоские черви и другие «низшие» – информации нет.• Нематоды. Характерна эутелия. У свободноживущих в основном клетки

диплоидные; есть отдельные случаи 4-8с-клеток (факультативно).

• У паразитов (аскарида) гигантская полиплоидия в пищеводных железах

(всего 3 клетки по 130-260 тыс. с), в эпителии матки (двуядерность, ядра

до 1024с) – облигатно! Даже в кишечном эпителии на фоне общей

диплоидности появляются 4-8-16-32с-клетки в результате аномалий

митоза (блок цитокинеза, анафазы или метафазы).

Рис. Пищевода, матки, кишки аскариды

29.

• Ракообразные – низшие и высшие. В разных железах, нейронах – до128-264с и более. Механизмы не известны.

• Насекомые. Клопы, бабочки и др. Различные железы, трофоциты

яичников, жировое тело, эпидермис и др. Митотические блоки (до 816n), переходящие в эндомитоз (до 64-128n и даже до 1024n).

• Рекорд – слюнные железы гусеницы шелкопряда – гигантские

разветвленные ядра, содержащие до 1-2 млн гаплоидных значений ДНК.

• Двукрылые (мухи, в т.ч. дрозофила, хирономус и др.). Типична политения

разной степени в разных тканях личинок – 1024-2048с.

• NB: эндомитоз и политения в этих случаях облигатны,

полиплоидизируются все клетки данного типа (вся субпопуляция).

рис.

30.

• Моллюски.Двустворчатые – полиплоидия практически отсутствует.

Переднежаберные гастроподы – факультативно и в малой степени (4-8-16с).

Легочные и заднежаберные гастроподы – облигатно, в нейронах сотни тыс. с.

31.

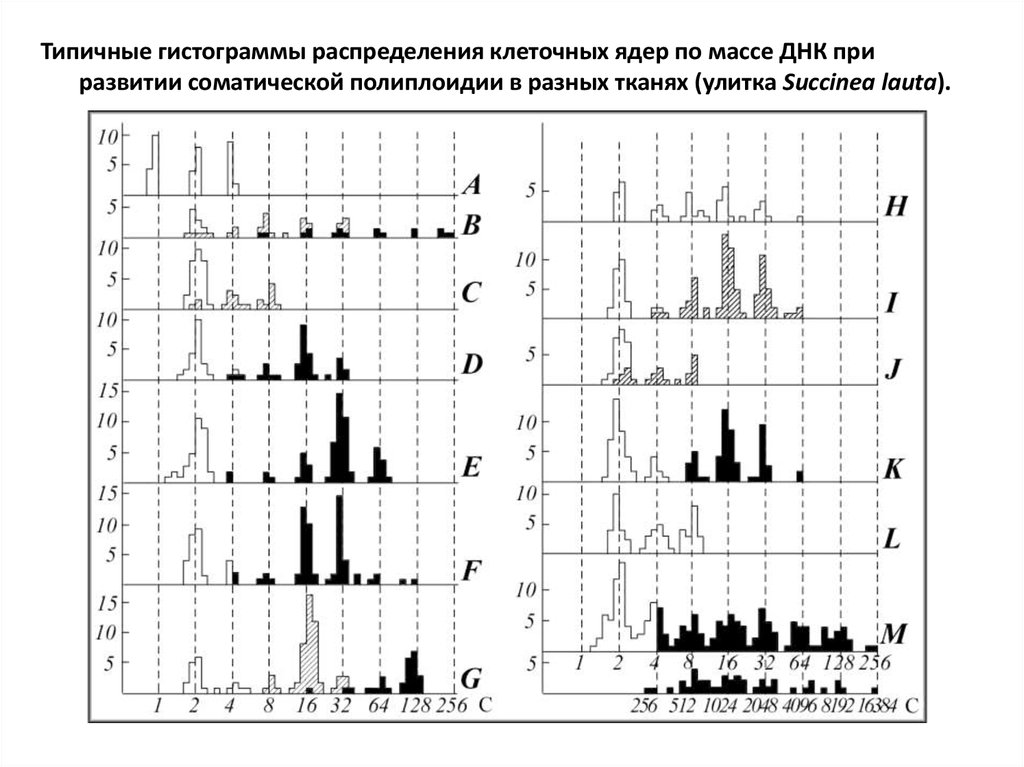

У легочных моллюсков полиплоидия – норма гистогенезов многих органов.Механизмы – неполный полиплоидизирующий митоз и эндомитоз.

Улитка Succinea

lauta:

А - эпидермальные

железы;

В – слюнная

железа;

С – пищеварительная железа;

D – кишечный

эпителий;

E – белковая

железа;

F – предстательная

железа;

G – нервный

ганглий.

32.

Типичные гистограммы распределения клеточных ядер по массе ДНК приразвитии соматической полиплоидии в разных тканях (улитка Succinea lauta).

33.

• Млекопитающие.В большинстве нормальных тканей и опухолей диплоидный гистогенез

дает факультативно 1-5% тетра-октаплоидных клеток, в т.ч.

двуядерных (нарушения митоза).

Печень, сердце – до 50-80% полиплоидных (в т.ч. двуядерных) клеток: 48-16-32n.

Мегакариоциты красного костного мозга – облигатная полиплоидия до 816-32-64n (видоспецифично), но сохраняется 2n камбий (стволовые

клетки).

Гигантские клетки трофобласта – нарушения митоза, эндомитоз,

политения до 2048-4096с!

Аналогии с полиподиумом, нематодами, моллюсками, насекомыми и др.

34.

• 2.3. Причины возникновения полиплоидных клеток в гистогенезах1) Неполноценная подготовка клеток к митозу из-за конкуренции ауто- и

гетеросинтезов.

2) Перестройки цитоскелета, связанные с дифференцировкой клеток,

препятствующие нормальному митозу.

3) Программированное (?) выключение генов MPF, управляющих митозом.

Возможно, в разных случаях выступают разные причины.

• 2.4. Значение и биологический смысл соматической полиплоидии

Эмпирических исследований значения соматической полиплоидии

(эндополиплоидии) в гистогенезах нет. Учитывая распространенность

этого явления, можно лишь предполагать те или иные преимущества

(тот или иной смысл) полиплоидных гистогенезов по сравнению с

обычными диплоидными.

В интересах универсального толкования феномена полиплоидная клетка

рассматривается нами как эндоклон, а эволюционное преобразование

диплоидно-клеточных клонов в полиплоидные эндоклоны как

олигомеризация на клеточно-тканевом уровне (Анисимов, 1999,

Anisimov, 2005).

35.

• В соответствии с теорией олигомеризации (Догель, 1956)нами рассматриваются свойства олигомерных систем, они

же – особенности полиплоидной стратегии роста:

- интенсификация функций,

- функциональная экономичность,

- упрощение внутрисистемной и надсистемной регуляций,

- повышение надежности геномов,

- ускорение развития.

С этими универсальными свойствами соматическая

полиплоидия выступает как форма онтогенетических

корреляций и филогенетических координаций

(в понимании И.И. Шмальгаузена, …..).

36.

• Таким образом, эндополиплоидия представляет собойморфогенетический фактор, и ее значение надо

рассматривать в двух аспектах:

1) Умеренная (обычно до 4-8n) факультативная

полиплоидия возникает у отдельных видов

филогенетической группы как алломорфные адаптации,

связанные с некоторой интенсификацией клеточных

функций.

2) Облигатная полиплоидия высоких степеней (сотни и

тысячи n), характерная для больших групп, может нести

все выше обозначенные преимущества олигомерных

систем и выступает в качестве закономерных, более или

менее ароморфных изменений онтогенеза.

37.

3. Пролиферативный режим дефинитивныхтканей

Давняя проблема – классифицировать ткани взрослого организма по их

митотической (=пролиферативной) активности.

Биццоцерро, начало 20-го века: неизменные, стабильные и лабильные

ткани.

Леблон (Leblond,1964): стабильные, растущие, обновляющиеся.

Камерон (Cameron, 1970): статические, обновляющиеся (частично,

медленно и быстро обновляющиеся), неопластические

(=трансформированные, злокачественные, раковые).

Сегодня: акцент на наличие СК и их потенции к дифференцировке, но

важны также темпы пролиферации.

38.

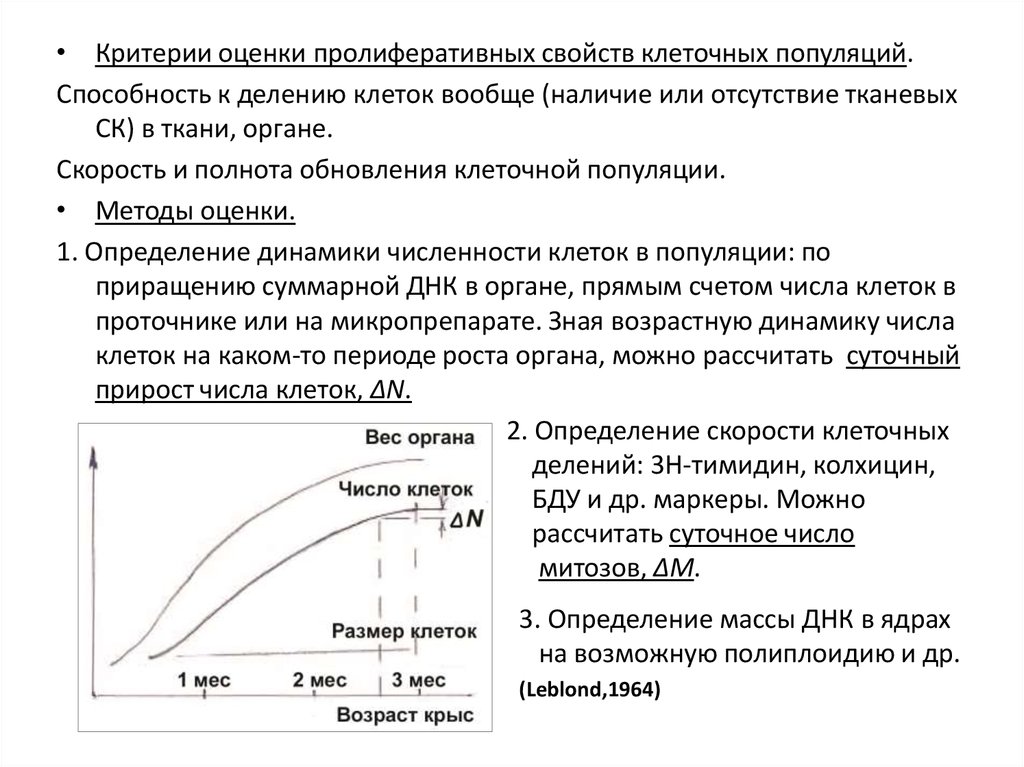

• Критерии оценки пролиферативных свойств клеточных популяций.Способность к делению клеток вообще (наличие или отсутствие тканевых

СК) в ткани, органе.

Скорость и полнота обновления клеточной популяции.

• Методы оценки.

1. Определение динамики численности клеток в популяции: по

приращению суммарной ДНК в органе, прямым счетом числа клеток в

проточнике или на микропрепарате. Зная возрастную динамику числа

клеток на каком-то периоде роста органа, можно рассчитать суточный

прирост числа клеток, ΔN.

2. Определение скорости клеточных

делений: 3Н-тимидин, колхицин,

БДУ и др. маркеры. Можно

рассчитать суточное число

митозов, ΔМ.

3. Определение массы ДНК в ядрах

на возможную полиплоидию и др.

(Leblond,1964)

39.

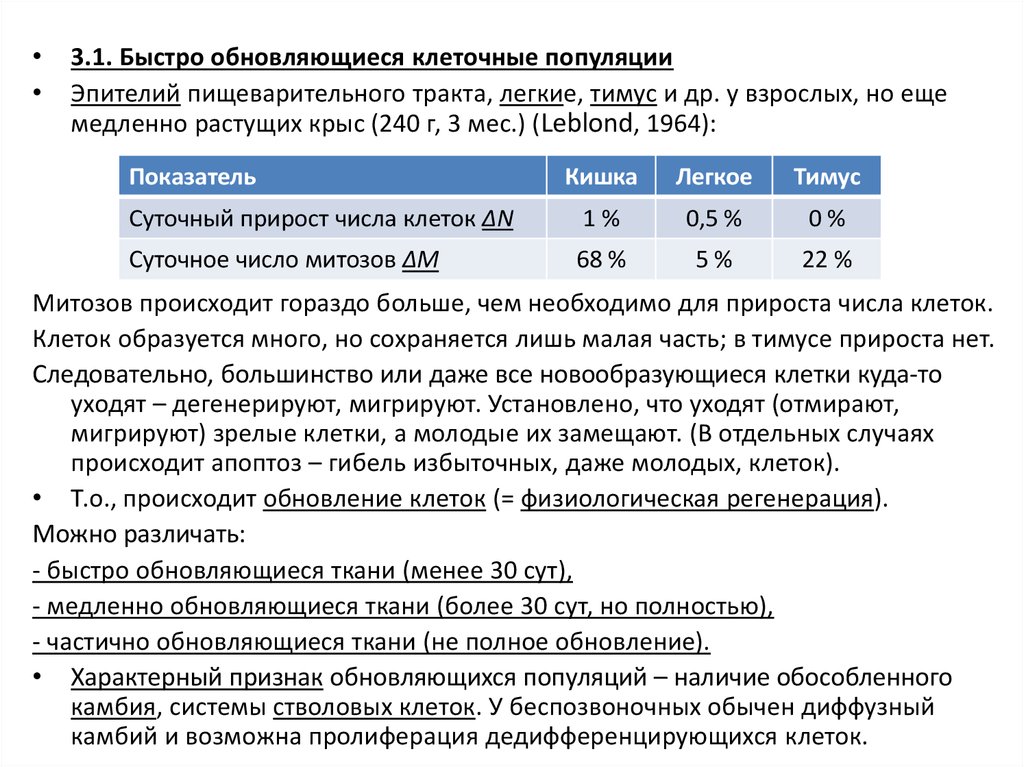

3.1. Быстро обновляющиеся клеточные популяции

Эпителий пищеварительного тракта, легкие, тимус и др. у взрослых, но еще

медленно растущих крыс (240 г, 3 мес.) (Leblond, 1964):

Показатель

Кишка

Легкое

Тимус

Суточный прирост числа клеток ΔN

1%

0,5 %

0%

Суточное число митозов ΔМ

68 %

5%

22 %

Митозов происходит гораздо больше, чем необходимо для прироста числа клеток.

Клеток образуется много, но сохраняется лишь малая часть; в тимусе прироста нет.

Следовательно, большинство или даже все новообразующиеся клетки куда-то

уходят – дегенерируют, мигрируют. Установлено, что уходят (отмирают,

мигрируют) зрелые клетки, а молодые их замещают. (В отдельных случаях

происходит апоптоз – гибель избыточных, даже молодых, клеток).

• Т.о., происходит обновление клеток (= физиологическая регенерация).

Можно различать:

- быстро обновляющиеся ткани (менее 30 сут),

- медленно обновляющиеся ткани (более 30 сут, но полностью),

- частично обновляющиеся ткани (не полное обновление).

• Характерный признак обновляющихся популяций – наличие обособленного

камбия, системы стволовых клеток. У беспозвоночных обычен диффузный

камбий и возможна пролиферация дедифференцирующихся клеток.

40.

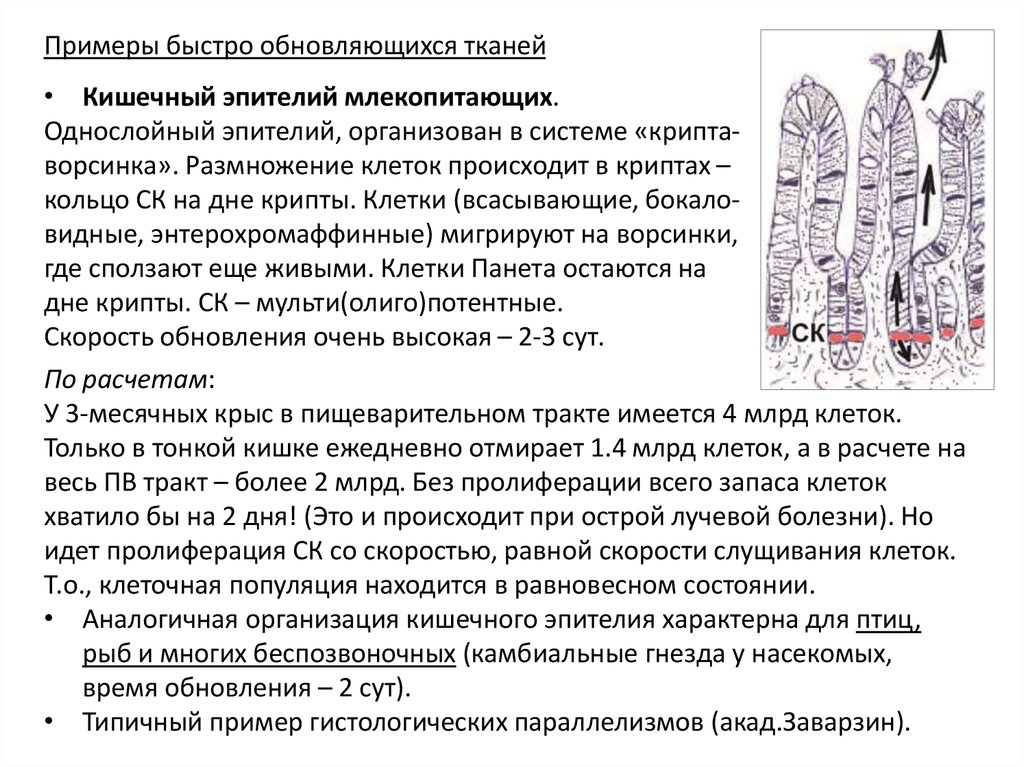

Примеры быстро обновляющихся тканей• Кишечный эпителий млекопитающих.

Однослойный эпителий, организован в системе «криптаворсинка». Размножение клеток происходит в криптах –

кольцо СК на дне крипты. Клетки (всасывающие, бокаловидные, энтерохромаффинные) мигрируют на ворсинки,

где сползают еще живыми. Клетки Панета остаются на

дне крипты. СК – мульти(олиго)потентные.

Скорость обновления очень высокая – 2-3 сут.

По расчетам:

У 3-месячных крыс в пищеварительном тракте имеется 4 млрд клеток.

Только в тонкой кишке ежедневно отмирает 1.4 млрд клеток, а в расчете на

весь ПВ тракт – более 2 млрд. Без пролиферации всего запаса клеток

хватило бы на 2 дня! (Это и происходит при острой лучевой болезни). Но

идет пролиферация СК со скоростью, равной скорости слущивания клеток.

Т.о., клеточная популяция находится в равновесном состоянии.

• Аналогичная организация кишечного эпителия характерна для птиц,

рыб и многих беспозвоночных (камбиальные гнезда у насекомых,

время обновления – 2 сут).

• Типичный пример гистологических параллелизмов (акад.Заварзин).

41.

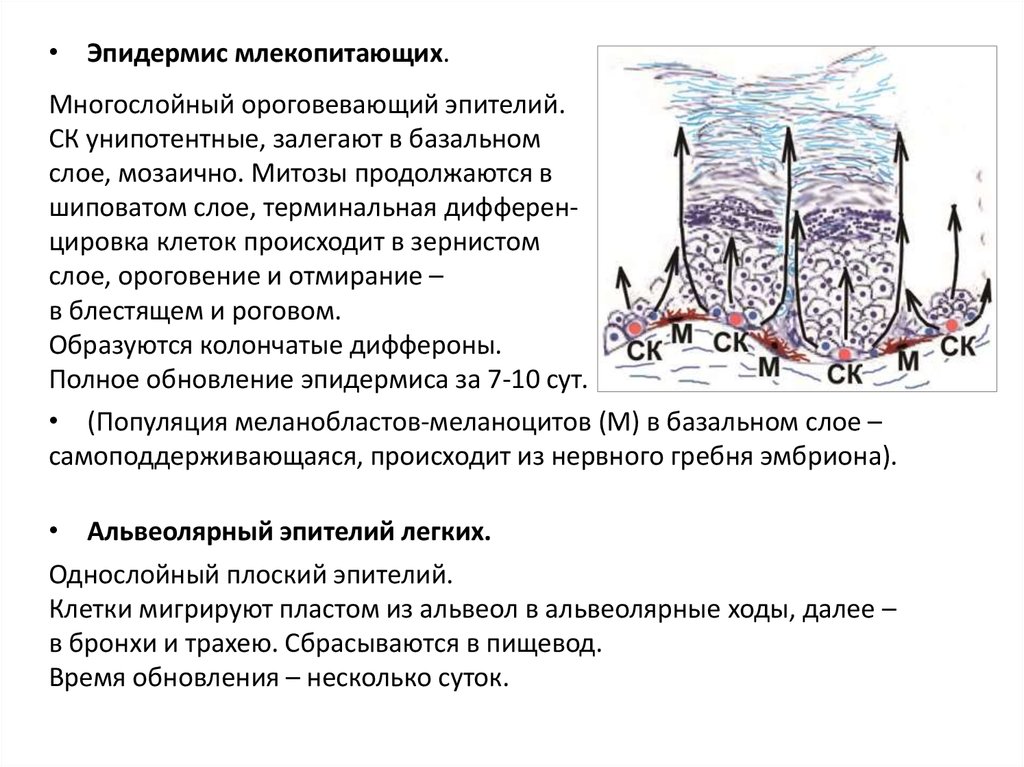

• Эпидермис млекопитающих.Многослойный ороговевающий эпителий.

СК унипотентные, залегают в базальном

слое, мозаично. Митозы продолжаются в

шиповатом слое, терминальная дифференцировка клеток происходит в зернистом

слое, ороговение и отмирание –

в блестящем и роговом.

Образуются колончатые диффероны.

Полное обновление эпидермиса за 7-10 сут.

• (Популяция меланобластов-меланоцитов (М) в базальном слое –

самоподдерживающаяся, происходит из нервного гребня эмбриона).

• Альвеолярный эпителий легких.

Однослойный плоский эпителий.

Клетки мигрируют пластом из альвеол в альвеолярные ходы, далее –

в бронхи и трахею. Сбрасываются в пищевод.

Время обновления – несколько суток.

42.

• Кровь и лимфа.Диффузная «жидкая» ткань. Система СК и бластов – в красном костном

мозге. Лимфобласты пролиферируют также в периферических органах

(тимус, селезенка, лимфоузлы).

СК – плюрипотентные, мезенхимного происхождения.

Время обновления лейкоцитов – 10-15 сут, эритроцитов – 100-120 сут.

• По расчетам: у человека всего 20 млрд эритроцитов. В каждую секунду

в кровь поступает более 2 тысяч клеток и столько же гибнет.

___________ «» __________

NB: Интенсивное обновление клеток имеет большой биологический смысл.

В эпидермисе – рост барьерной ткани навстречу внешней среде,

упреждение износа, загрязнения, инфицирования. При травме - быстрое

автоматическое заживление.

В кишечнике, легких – то же, с учетом химически и биологически

агрессивной среды.

В крови и лимфе – возможность быстрого иммунного ответа, рост на

опережение с инфекционными и инвазивными агентами.

Организм растет навстречу внешней среде! Это гарантия защиты от

вредных факторов.

43.

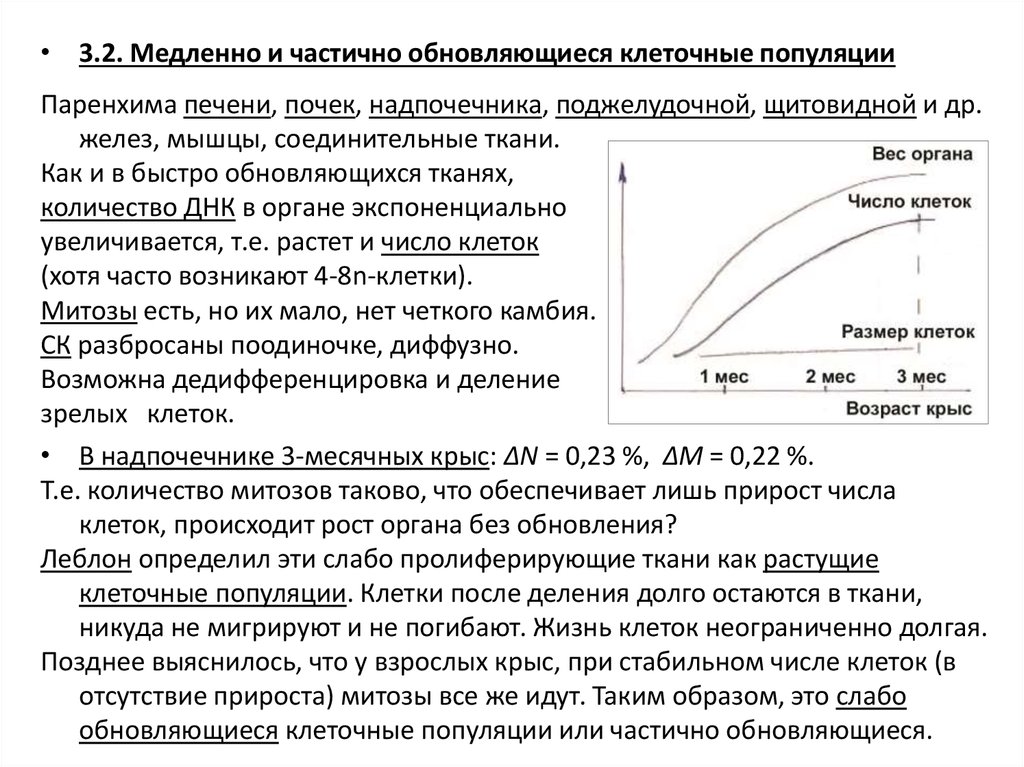

• 3.2. Медленно и частично обновляющиеся клеточные популяцииПаренхима печени, почек, надпочечника, поджелудочной, щитовидной и др.

желез, мышцы, соединительные ткани.

Как и в быстро обновляющихся тканях,

количество ДНК в органе экспоненциально

увеличивается, т.е. растет и число клеток

(хотя часто возникают 4-8n-клетки).

Митозы есть, но их мало, нет четкого камбия.

СК разбросаны поодиночке, диффузно.

Возможна дедифференцировка и деление

зрелых клеток.

• В надпочечнике 3-месячных крыс: ΔN = 0,23 %, ΔМ = 0,22 %.

Т.е. количество митозов таково, что обеспечивает лишь прирост числа

клеток, происходит рост органа без обновления?

Леблон определил эти слабо пролиферирующие ткани как растущие

клеточные популяции. Клетки после деления долго остаются в ткани,

никуда не мигрируют и не погибают. Жизнь клеток неограниченно долгая.

Позднее выяснилось, что у взрослых крыс, при стабильном числе клеток (в

отсутствие прироста) митозы все же идут. Таким образом, это слабо

обновляющиеся клеточные популяции или частично обновляющиеся.

44.

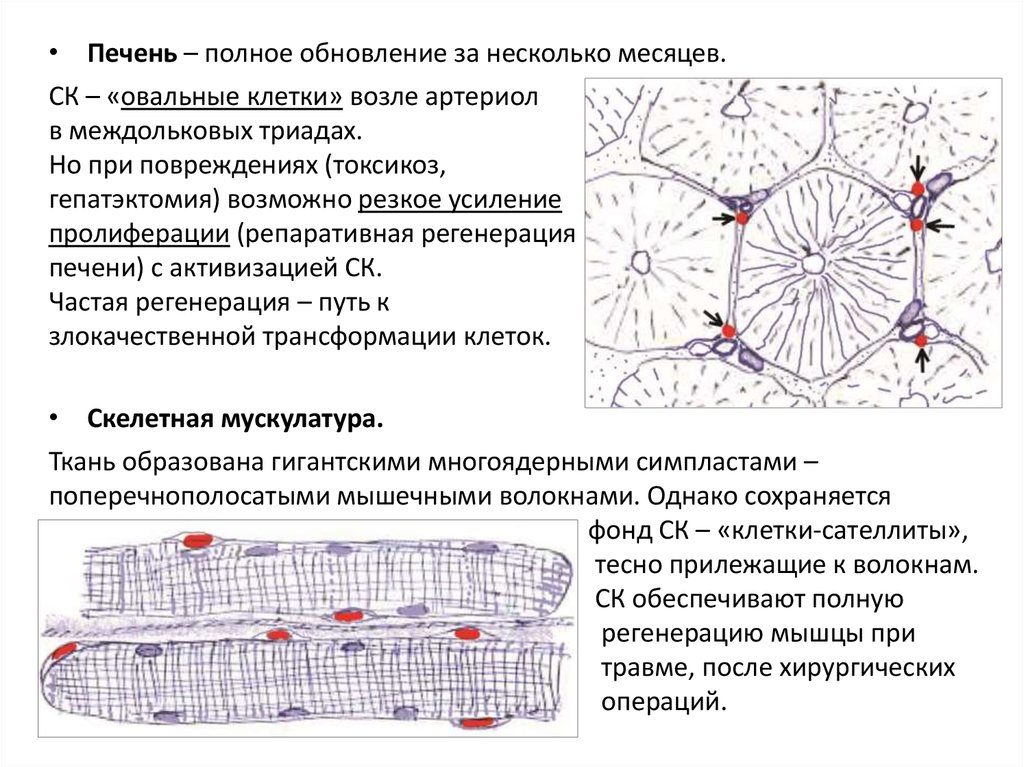

• Печень – полное обновление за несколько месяцев.СК – «овальные клетки» возле артериол

в междольковых триадах.

Но при повреждениях (токсикоз,

гепатэктомия) возможно резкое усиление

пролиферации (репаративная регенерация

печени) с активизацией СК.

Частая регенерация – путь к

злокачественной трансформации клеток.

• Скелетная мускулатура.

Ткань образована гигантскими многоядерными симпластами –

поперечнополосатыми мышечными волокнами. Однако сохраняется

фонд СК – «клетки-сателлиты»,

тесно прилежащие к волокнам.

СК обеспечивают полную

регенерацию мышцы при

травме, после хирургических

операций.

45.

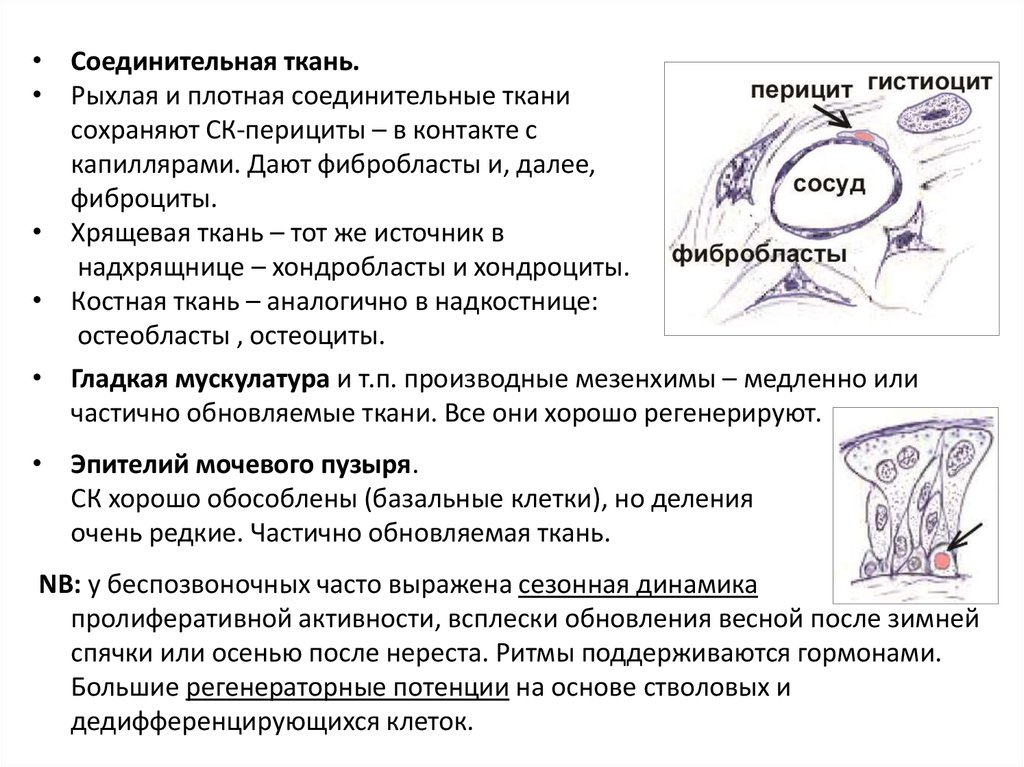

• Соединительная ткань.• Рыхлая и плотная соединительные ткани

сохраняют СК-перициты – в контакте с

капиллярами. Дают фибробласты и, далее,

фиброциты.

• Хрящевая ткань – тот же источник в

надхрящнице – хондробласты и хондроциты.

• Костная ткань – аналогично в надкостнице:

остеобласты , остеоциты.

• Гладкая мускулатура и т.п. производные мезенхимы – медленно или

частично обновляемые ткани. Все они хорошо регенерируют.

• Эпителий мочевого пузыря.

СК хорошо обособлены (базальные клетки), но деления

очень редкие. Частично обновляемая ткань.

NB: у беспозвоночных часто выражена сезонная динамика

пролиферативной активности, всплески обновления весной после зимней

спячки или осенью после нереста. Ритмы поддерживаются гормонами.

Большие регенераторные потенции на основе стволовых и

дедифференцирующихся клеток.

46.

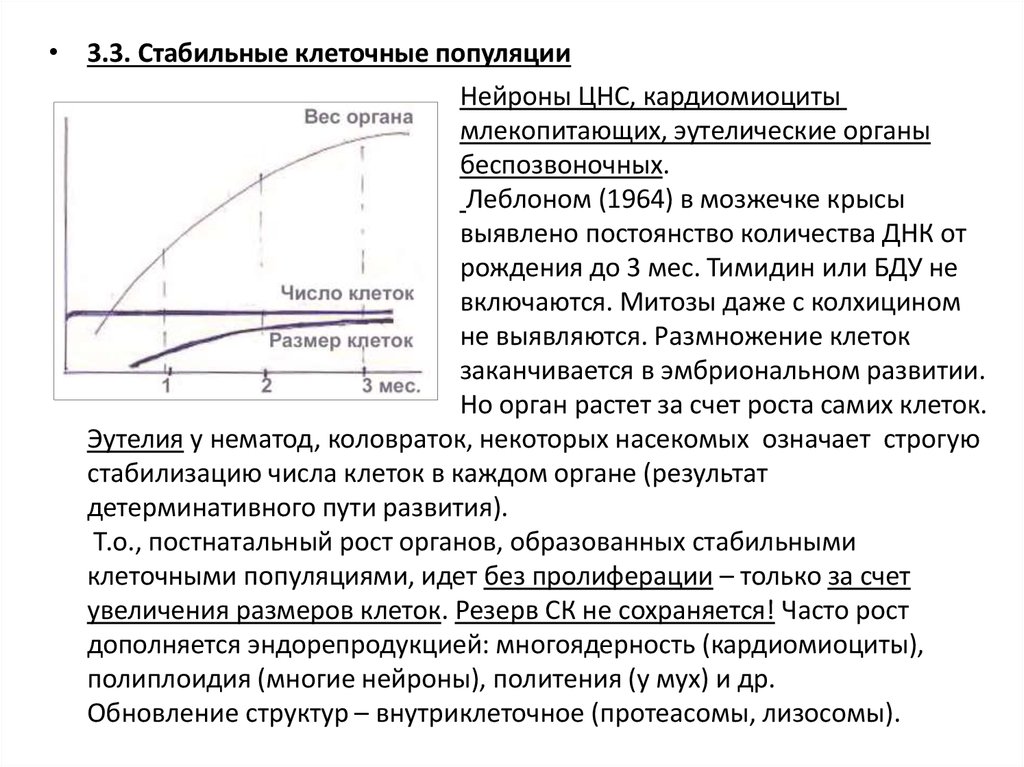

• 3.3. Стабильные клеточные популяцииНейроны ЦНС, кардиомиоциты

млекопитающих, эутелические органы

беспозвоночных.

Леблоном (1964) в мозжечке крысы

выявлено постоянство количества ДНК от

рождения до 3 мес. Тимидин или БДУ не

включаются. Митозы даже с колхицином

не выявляются. Размножение клеток

заканчивается в эмбриональном развитии.

Но орган растет за счет роста самих клеток.

Эутелия у нематод, коловраток, некоторых насекомых означает строгую

стабилизацию числа клеток в каждом органе (результат

детерминативного пути развития).

Т.о., постнатальный рост органов, образованных стабильными

клеточными популяциями, идет без пролиферации – только за счет

увеличения размеров клеток. Резерв СК не сохраняется! Часто рост

дополняется эндорепродукцией: многоядерность (кардиомиоциты),

полиплоидия (многие нейроны), политения (у мух) и др.

Обновление структур – внутриклеточное (протеасомы, лизосомы).

47.

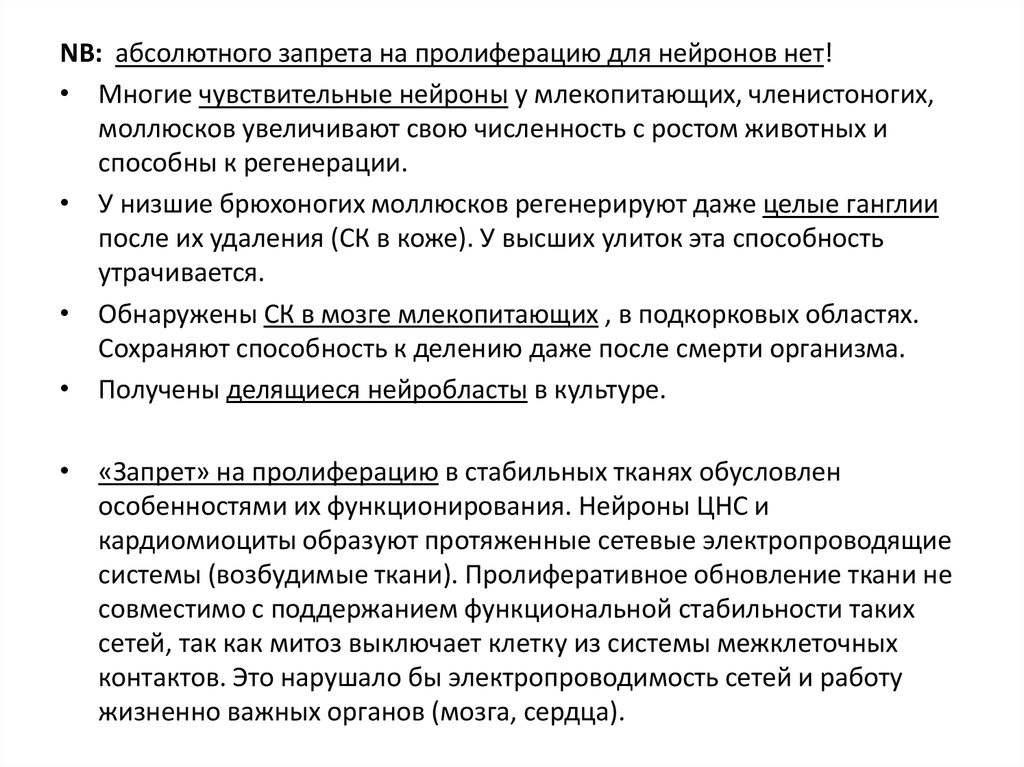

NB: абсолютного запрета на пролиферацию для нейронов нет!• Многие чувствительные нейроны у млекопитающих, членистоногих,

моллюсков увеличивают свою численность с ростом животных и

способны к регенерации.

• У низшие брюхоногих моллюсков регенерируют даже целые ганглии

после их удаления (СК в коже). У высших улиток эта способность

утрачивается.

• Обнаружены СК в мозге млекопитающих , в подкорковых областях.

Сохраняют способность к делению даже после смерти организма.

• Получены делящиеся нейробласты в культуре.

• «Запрет» на пролиферацию в стабильных тканях обусловлен

особенностями их функционирования. Нейроны ЦНС и

кардиомиоциты образуют протяженные сетевые электропроводящие

системы (возбудимые ткани). Пролиферативное обновление ткани не

совместимо с поддержанием функциональной стабильности таких

сетей, так как митоз выключает клетку из системы межклеточных

контактов. Это нарушало бы электропроводимость сетей и работу

жизненно важных органов (мозга, сердца).

48. 4. Покоящиеся (G0) клетки

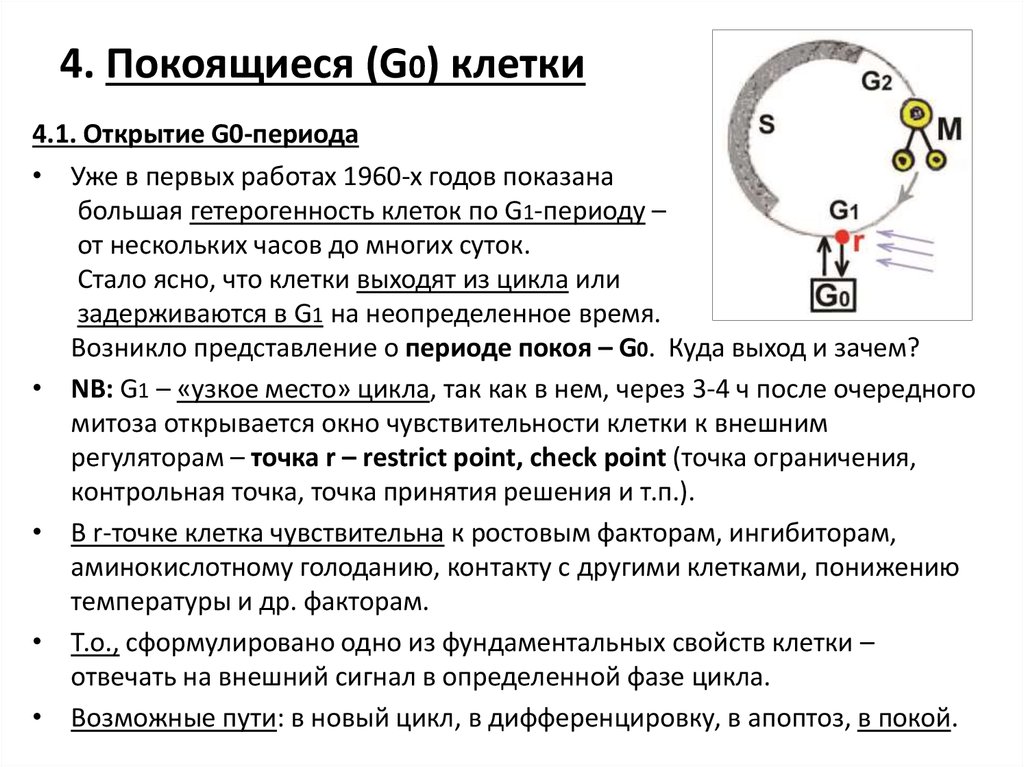

4.1. Открытие G0-периода• Уже в первых работах 1960-х годов показана

большая гетерогенность клеток по G1-периоду –

от нескольких часов до многих суток.

Стало ясно, что клетки выходят из цикла или

задерживаются в G1 на неопределенное время.

Возникло представление о периоде покоя – G0. Куда выход и зачем?

• NB: G1 – «узкое место» цикла, так как в нем, через 3-4 ч после очередного

митоза открывается окно чувствительности клетки к внешним

регуляторам – точка r – restrict point, check point (точка ограничения,

контрольная точка, точка принятия решения и т.п.).

• В r-точке клетка чувствительна к ростовым факторам, ингибиторам,

аминокислотному голоданию, контакту с другими клетками, понижению

температуры и др. факторам.

• Т.о., сформулировано одно из фундаментальных свойств клетки –

отвечать на внешний сигнал в определенной фазе цикла.

• Возможные пути: в новый цикл, в дифференцировку, в апоптоз, в покой.

49.

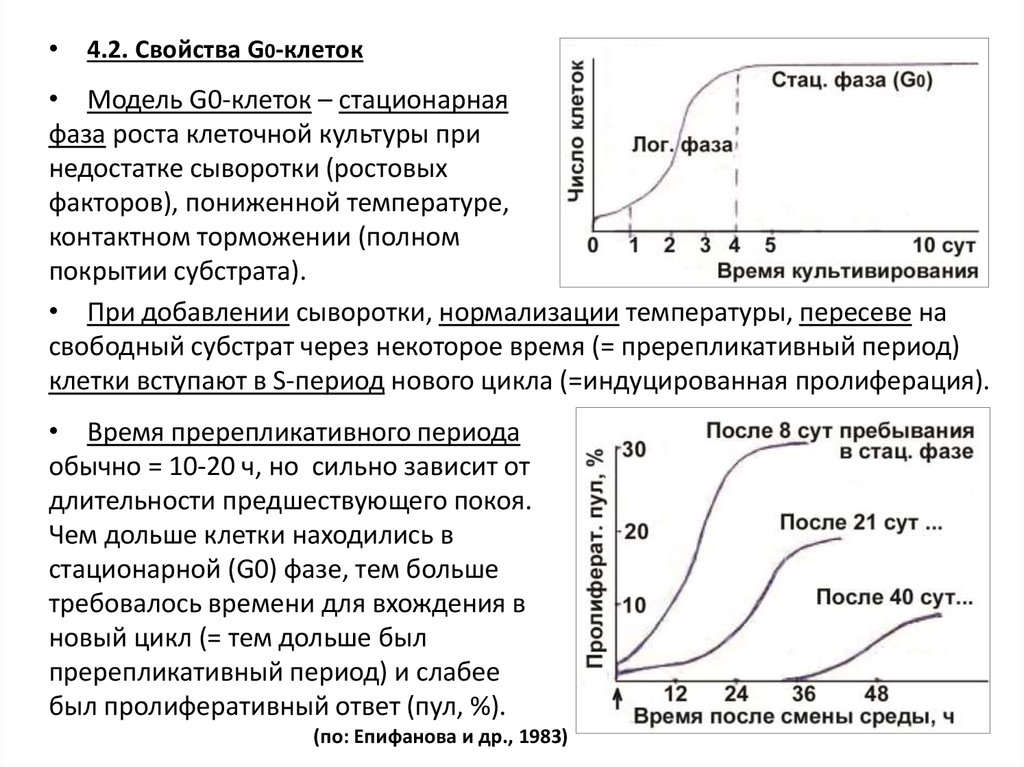

4.2. Свойства G0-клеток

• Модель G0-клеток – стационарная

фаза роста клеточной культуры при

недостатке сыворотки (ростовых

факторов), пониженной температуре,

контактном торможении (полном

покрытии субстрата).

• При добавлении сыворотки, нормализации температуры, пересеве на

свободный субстрат через некоторое время (= пререпликативный период)

клетки вступают в S-период нового цикла (=индуцированная пролиферация).

• Время пререпликативного периода

обычно = 10-20 ч, но сильно зависит от

длительности предшествующего покоя.

Чем дольше клетки находились в

стационарной (G0) фазе, тем больше

требовалось времени для вхождения в

новый цикл (= тем дольше был

пререпликативный период) и слабее

был пролиферативный ответ (пул, %).

(по: Епифанова и др., 1983)

50.

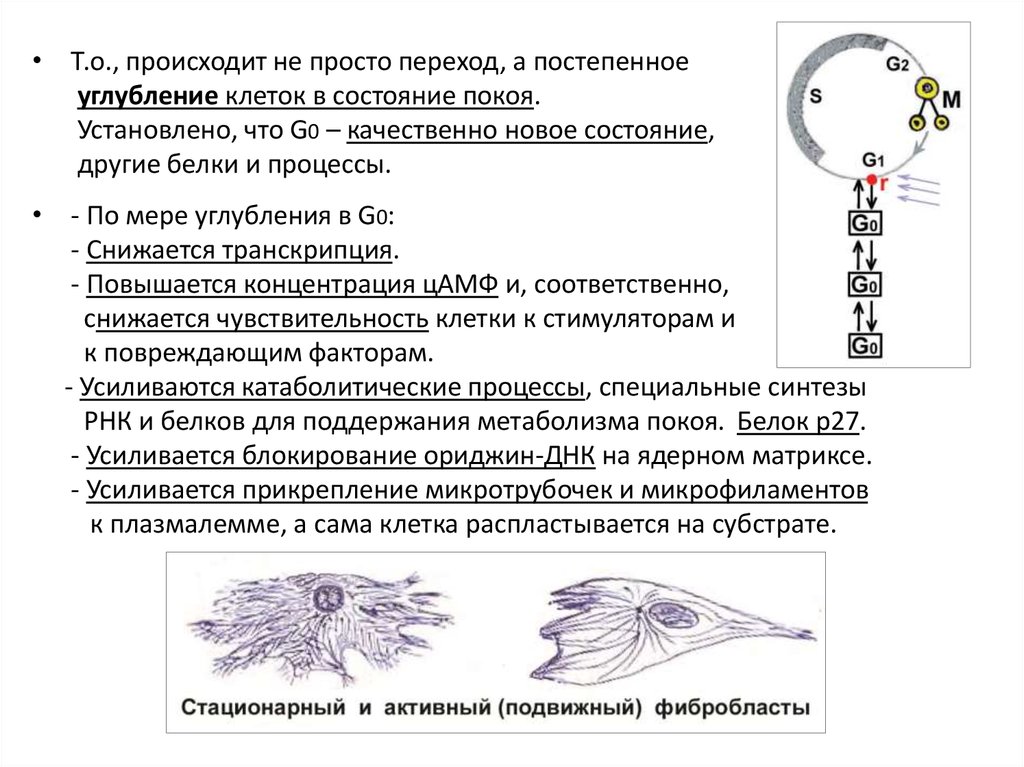

• Т.о., происходит не просто переход, а постепенноеуглубление клеток в состояние покоя.

Установлено, что G0 – качественно новое состояние,

другие белки и процессы.

• - По мере углубления в G0:

- Снижается транскрипция.

- Повышается концентрация цАМФ и, соответственно,

снижается чувствительность клетки к стимуляторам и

к повреждающим факторам.

- Усиливаются катаболитические процессы, специальные синтезы

РНК и белков для поддержания метаболизма покоя. Белок р27.

- Усиливается блокирование ориджин-ДНК на ядерном матриксе.

- Усиливается прикрепление микротрубочек и микрофиламентов

к плазмалемме, а сама клетка распластывается на субстрате.

51.

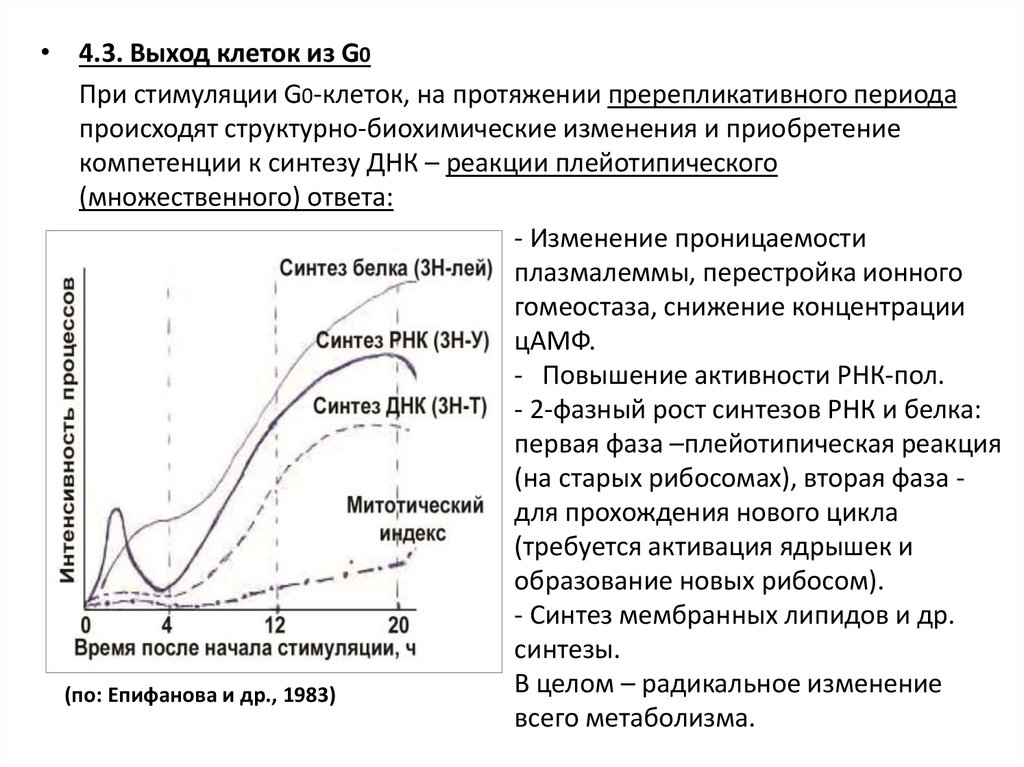

• 4.3. Выход клеток из G0При стимуляции G0-клеток, на протяжении пререпликативного периода

происходят структурно-биохимические изменения и приобретение

компетенции к синтезу ДНК – реакции плейотипического

(множественного) ответа:

- Изменение проницаемости

плазмалеммы, перестройка ионного

гомеостаза, снижение концентрации

цАМФ.

- Повышение активности РНК-пол.

- 2-фазный рост синтезов РНК и белка:

первая фаза –плейотипическая реакция

(на старых рибосомах), вторая фаза для прохождения нового цикла

(требуется активация ядрышек и

образование новых рибосом).

- Синтез мембранных липидов и др.

синтезы.

В целом – радикальное изменение

(по: Епифанова и др., 1983)

всего метаболизма.

52.

• 4.4. Биологический смысл состояний покоя1. Переживание неблагоприятных условий среды.

G0-клетки способны переживать недостаток питательных веществ и

энергии, низкие температуры и др. неблагоприятные факторы.

Особенно типично для бактерий и протистов. Споры и цисты разных

организмов, зимние и летние спячки животных, семена растений,

любой другой анабиоз.

2. Эмбриональная диапауза на стадии бластулы.

В эмбриогенезе многоклеточных животных, на стадии бластулы, когда

впервые появляется G1-период, появляется и первая возможность

перехода в G0.

У млекопитающих она используется для задержки развития

бластоциста и его имплантации в стенку матки (до нескольких

месяцев) при неблагоприятных условиях для беременности, при

перенаселении популяции и других стрессах.

Эмбриональная диапауза воспроизводится in vitro при

культивировании бластоцист на среде без сыворотки крови.

53.

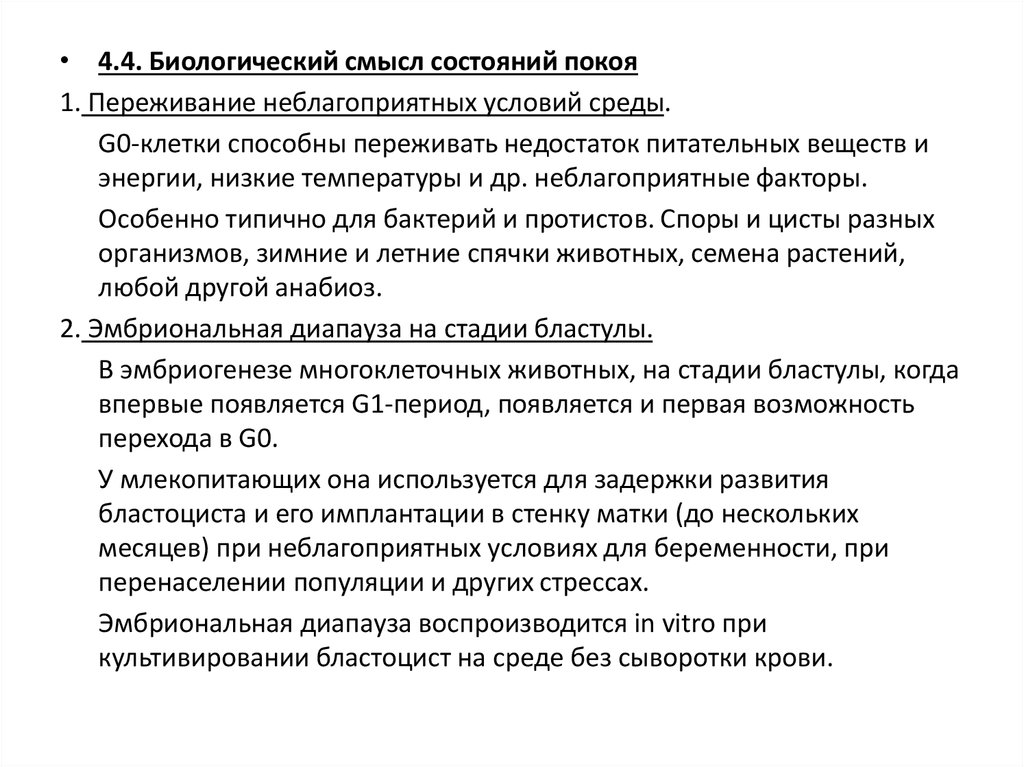

3. Переход клеток в G0-период какфактор морфогенеза, регулирующий

сбалансированный рост зачатков.

Пример: рост роговицы глаза

согласован с закладкой и ростом век.

Временная остановка пролиферации.

4. G0-резерв дифференцированных клеток.

Например, ооциты млекопитающих – резерв на всю жизнь. Возможно,

такие G0-блокированные зрелые клетки есть в печени и др. органах.

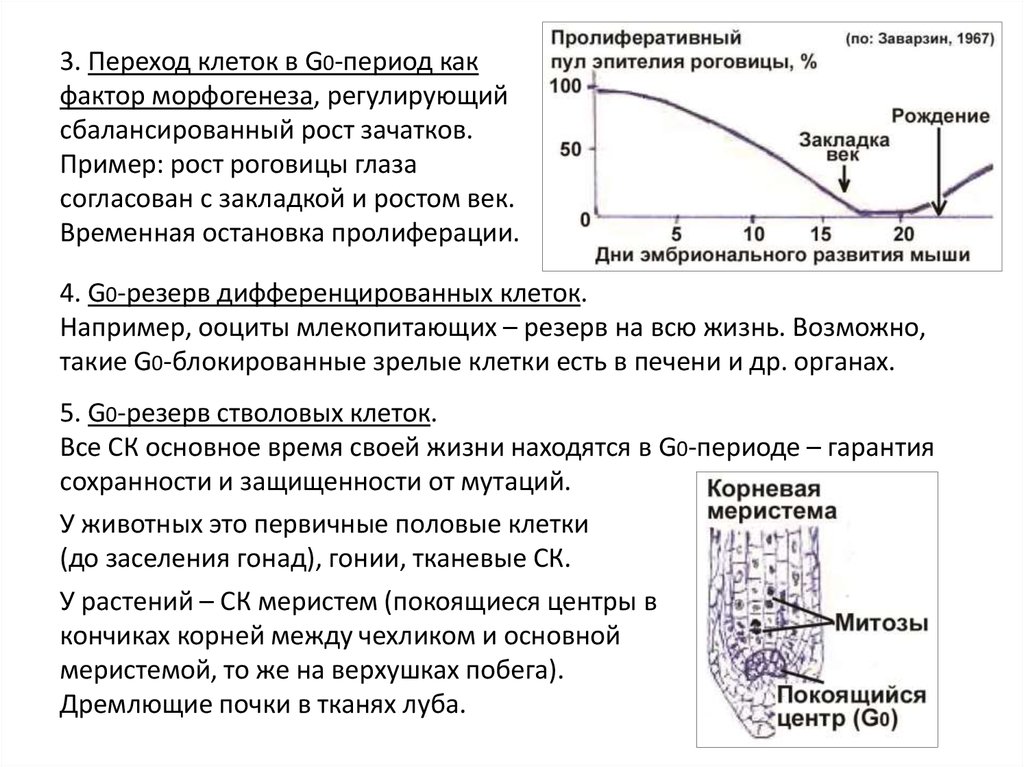

5. G0-резерв стволовых клеток.

Все СК основное время своей жизни находятся в G0-периоде – гарантия

сохранности и защищенности от мутаций.

У животных это первичные половые клетки

(до заселения гонад), гонии, тканевые СК.

У растений – СК меристем (покоящиеся центры в

кончиках корней между чехликом и основной

меристемой, то же на верхушках побега).

Дремлющие почки в тканях луба.

Биология

Биология