Похожие презентации:

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (ГИА)

1. ОГЭ по русскому языку

Работа надсочинениемрассуждением на

лингвистическую тему

(15.1)

2. 15.1. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему

Задание. Напишите сочинение-рассуждение, раскрываясмысл высказывания (указывается автор и его

высказывание о языке)

Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из

прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных

предложений или применяйте цитирование.

Вы можете писать работу в научном или публицистическом

стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать

сочинение вы можете словами автора высказывания.

3. ТЕЗИС

Тезисом в сочинении 15.1 являютсяслова автора высказывания.

Начать сочинение можно этими

словами.

4. Алгоритм работы над сочинением (15.1)

1. Внимательно прочитайтецитату. О чем в ней говорится?

О каких языковых явлениях идет

речь? Подчеркните в цитате

ключевые слова.

5.

2. Прочитайте текст иподумайте, какие языковые

явления, иллюстрирующие

тезис, в нем есть.

6.

3. Определите роль этихязыковых явлений в тексте.

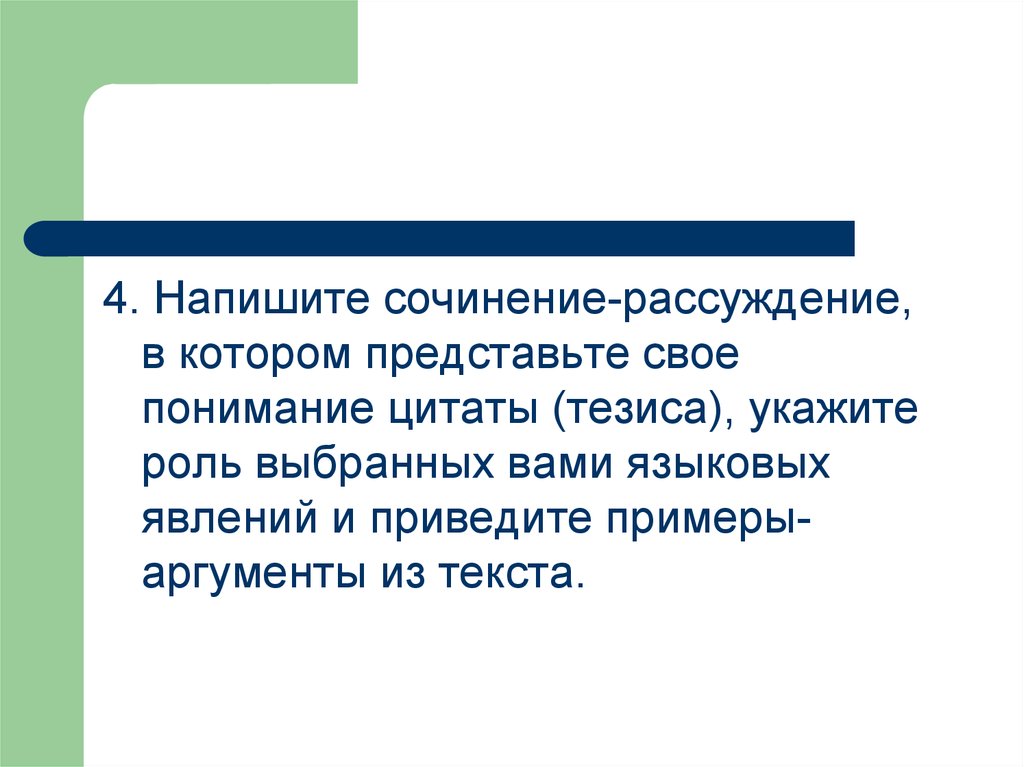

7.

4. Напишите сочинение-рассуждение,в котором представьте свое

понимание цитаты (тезиса), укажите

роль выбранных вами языковых

явлений и приведите примерыаргументы из текста.

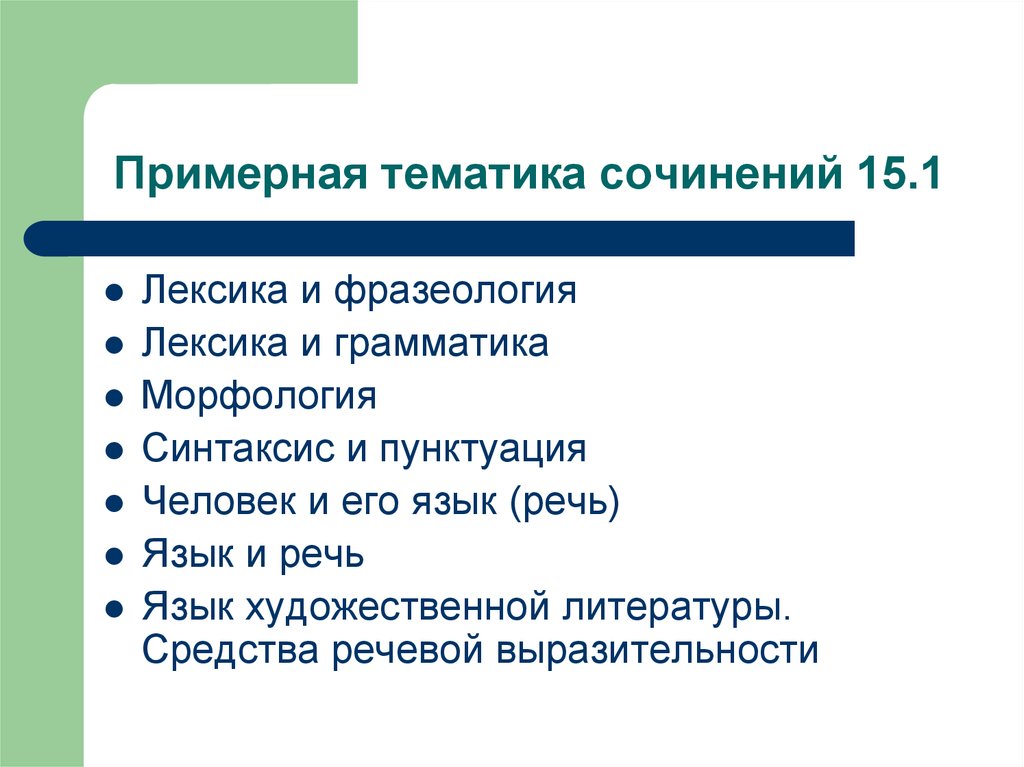

8. Примерная тематика сочинений 15.1

Лексика и фразеологияЛексика и грамматика

Морфология

Синтаксис и пунктуация

Человек и его язык (речь)

Язык и речь

Язык художественной литературы.

Средства речевой выразительности

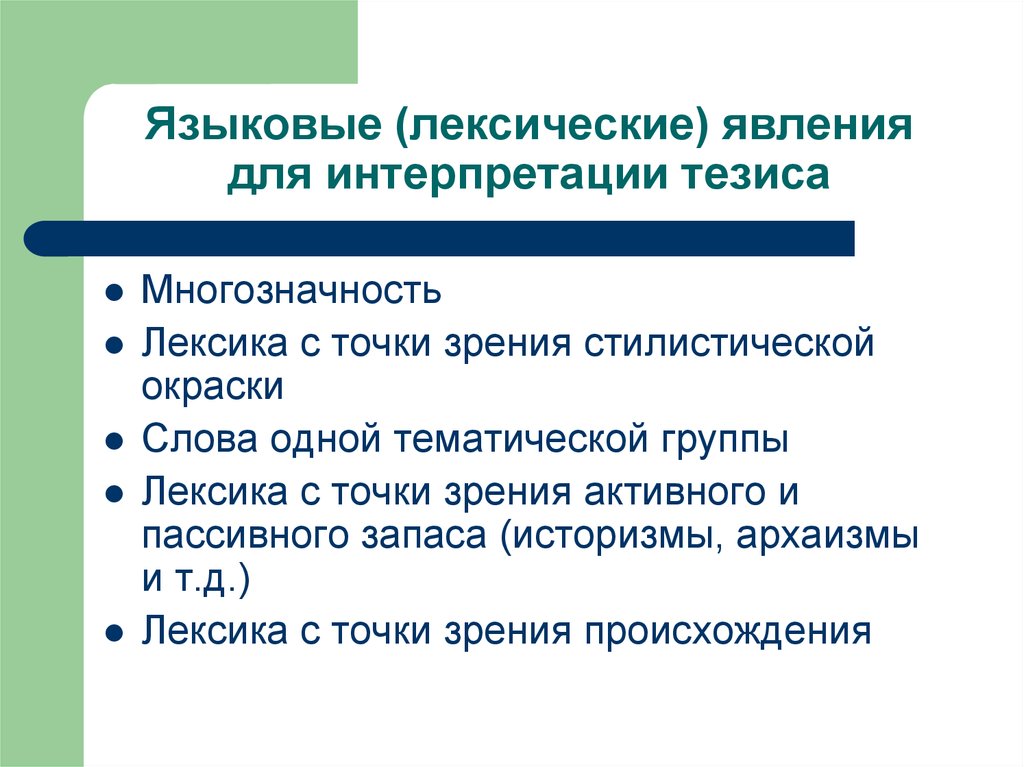

9. Языковые (лексические) явления для интерпретации тезиса

МногозначностьЛексика с точки зрения стилистической

окраски

Слова одной тематической группы

Лексика с точки зрения активного и

пассивного запаса (историзмы, архаизмы

и т.д.)

Лексика с точки зрения происхождения

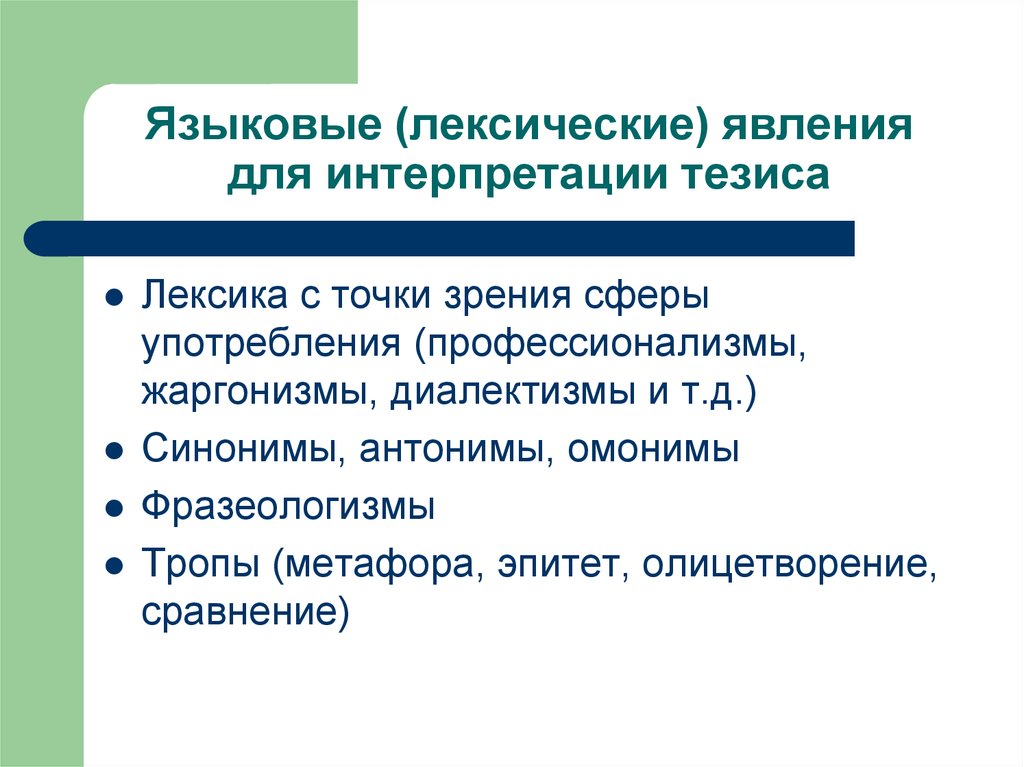

10. Языковые (лексические) явления для интерпретации тезиса

Лексика с точки зрения сферыупотребления (профессионализмы,

жаргонизмы, диалектизмы и т.д.)

Синонимы, антонимы, омонимы

Фразеологизмы

Тропы (метафора, эпитет, олицетворение,

сравнение)

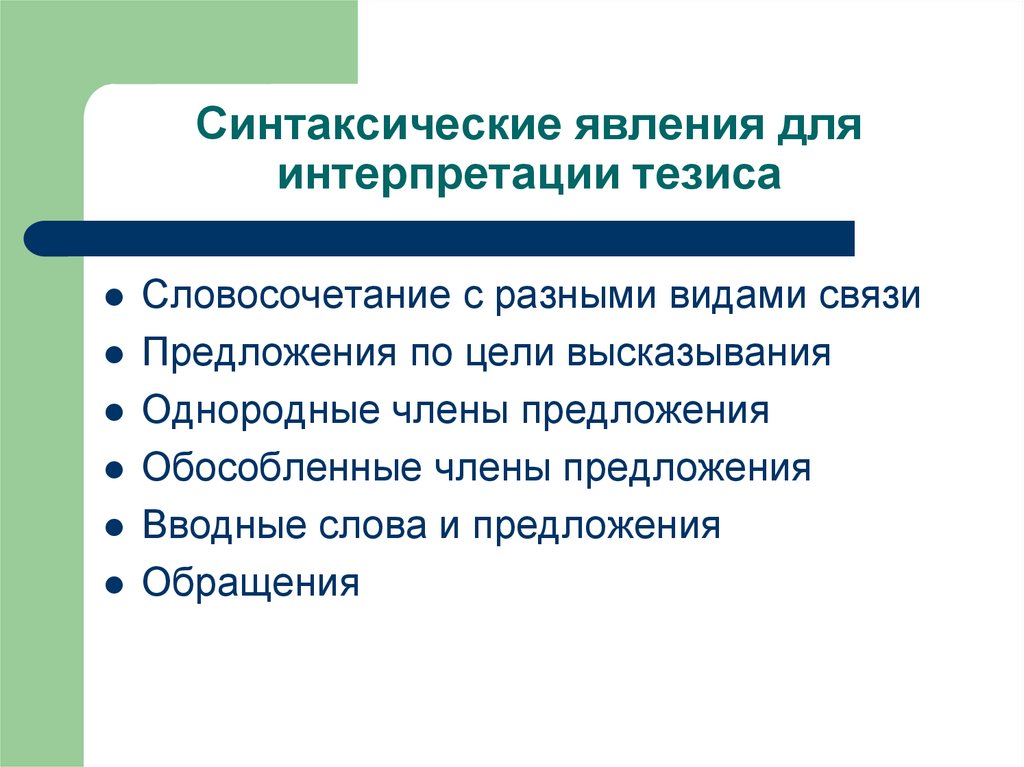

11. Синтаксические явления для интерпретации тезиса

Словосочетание с разными видами связиПредложения по цели высказывания

Однородные члены предложения

Обособленные члены предложения

Вводные слова и предложения

Обращения

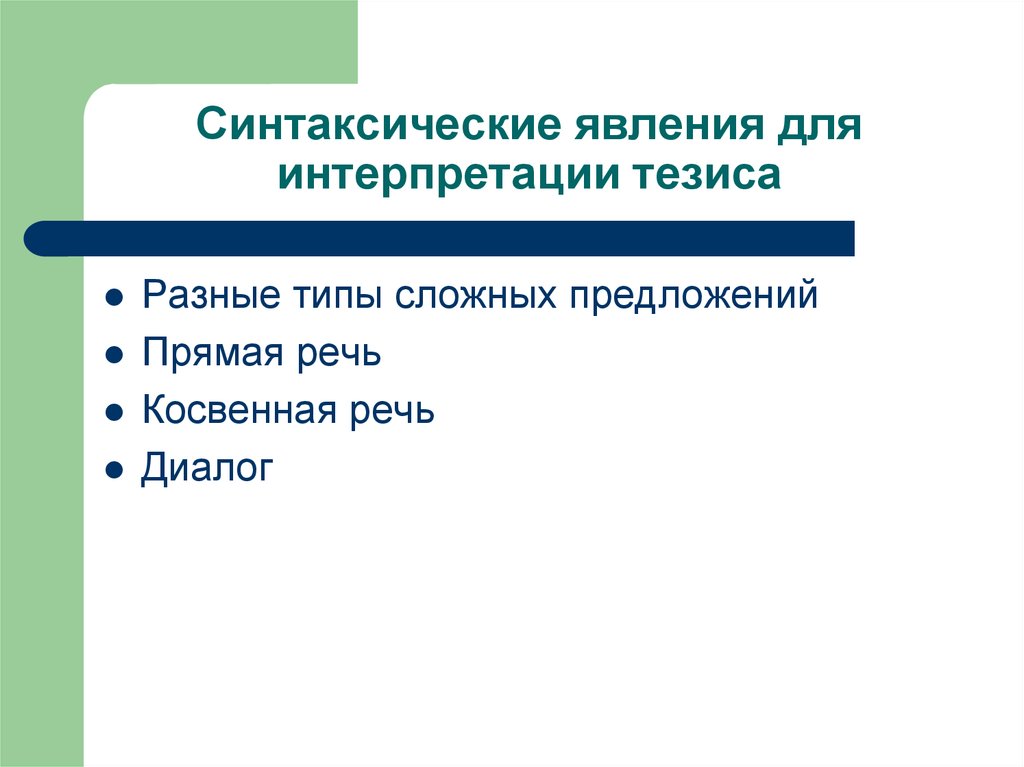

12. Синтаксические явления для интерпретации тезиса

Разные типы сложных предложенийПрямая речь

Косвенная речь

Диалог

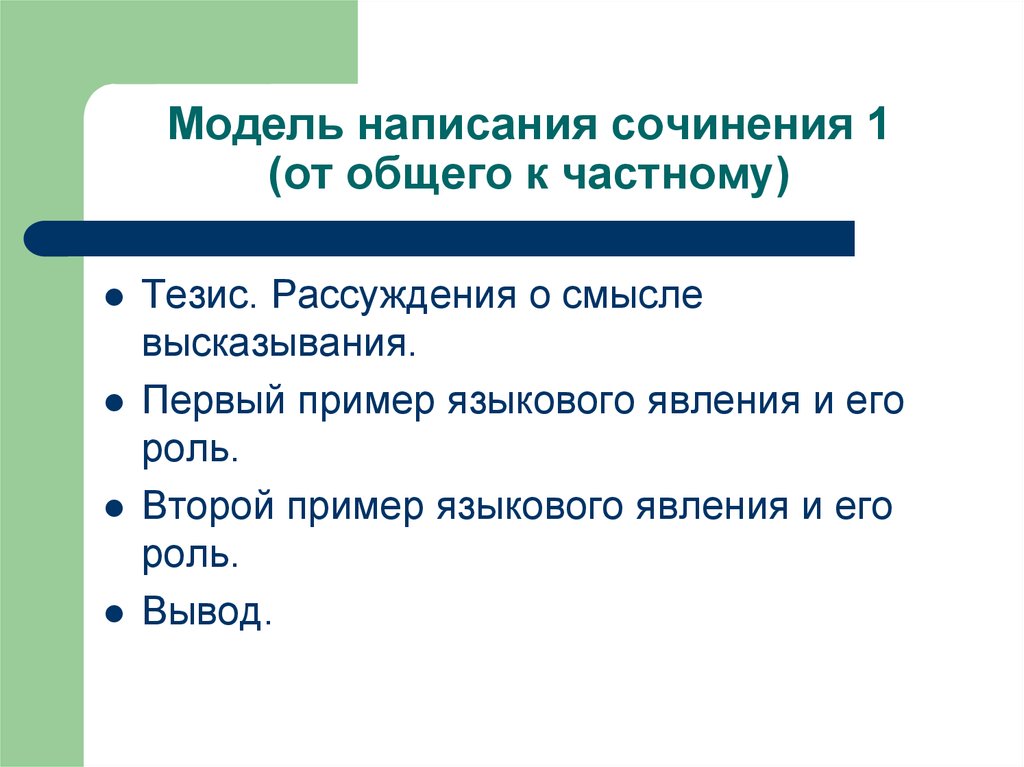

13. Модель написания сочинения 1 (от общего к частному)

Тезис. Рассуждения о смыслевысказывания.

Первый пример языкового явления и его

роль.

Второй пример языкового явления и его

роль.

Вывод.

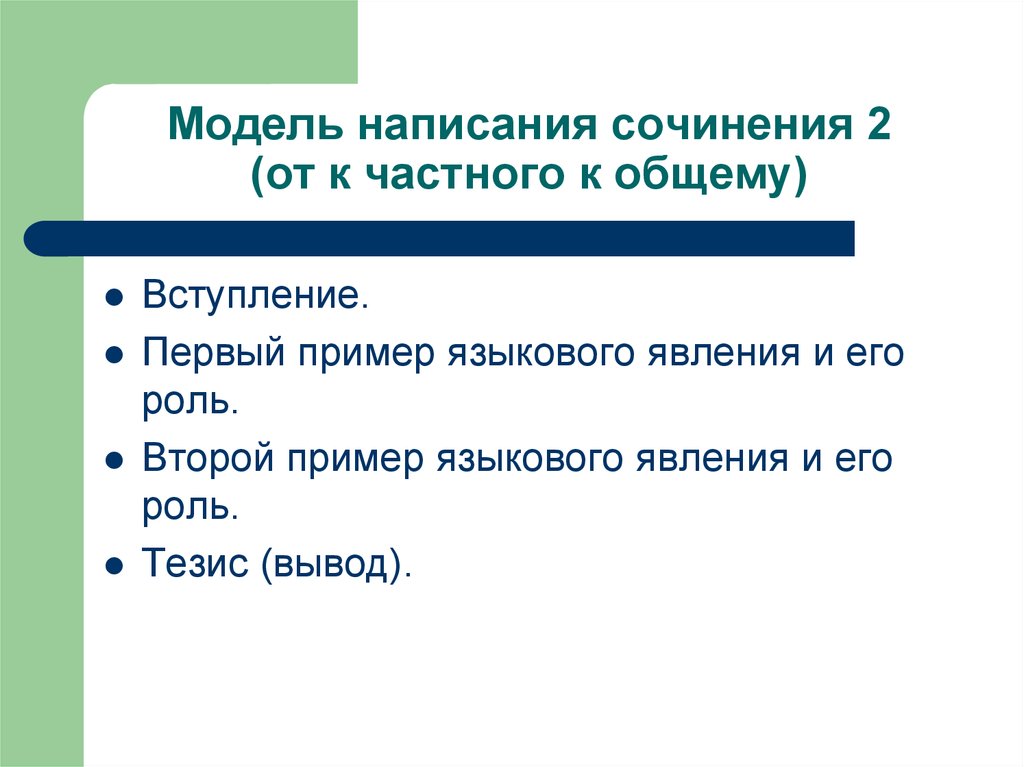

14. Модель написания сочинения 2 (от к частного к общему)

Вступление.Первый пример языкового явления и его

роль.

Второй пример языкового явления и его

роль.

Тезис (вывод).

15. Примеры сочинений, написанных по разным моделям

Дано высказывание русского лингвистаБориса Николаевича Головина

«К оценке достоинств речи мы должны

подходить с вопросом: насколько же

удачно отобраны из языка и

использованы для выражения мыслей и

чувств различные языковые единицы?»

16. Сочинение, написанное по модели 1

Борис Николаевич Головин утверждал: «К оценке достоинств речи мы должныподходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и использованы

для выражения мыслей и чувств различные языковые единицы?» Трудно не

согласиться с мнением известного ученого-лингвиста. Обратимся к тексту рассказа

Ю.Яковлева.

Насколько удачно отобраны в нем такие единицы языка, как словосочетание и

предложение, продемонстрирую на примерах, связанных с багульником,

принесенным в класс мальчиком. Во-первых, когда Костя поставил веточки в воду,

ребята с насмешкой отнеслись к его затее, а один из них, явно издеваясь, даже

попытался,

подмести,

"как

веником",

пол.

(Предложение

8).

Это

словосочетание очень ярко демонстрирует ироничное отношение учеников к

веточкам, да и к Косте. Во-вторых, в предложении 11 автор уместно использует

слово «веник», поставив рядом с ним лексическую единицу « зацвел». Какой

восторг испытали ребята, любуясь «цветами, похожими на фиалки»! И уже никто

не называл веточки багульника, напомнившие всем о наступающей весне,

«веником»…

Могу сделать вывод, что языковые единицы в данном тексте отобраны очень

удачно, что говорит о художественных достоинствах рассказа.

17. Сочинение, написанное по модели 2

Какиеязыковые

единицы

я

знаю?

Это

слово,

словосочетание,

предложение…Именно они, удачно подобранные, позволяют сделать вывод о

достоинствах речи. Приведу примеры из текста, где главного героя Косту мы видим

глазами его учительницы Евгении Ивановны.

В начале повествования мальчик вызывал у учительницы раздражение, потому что

постоянно «разевал рот», зевая на уроках (предложение 1).Согласитесь,

словосочетание,удачно используемое автором, рисует не очень приятную картину, а

Коста не случайно вызывает у учительницы негативное чувство.

В финале рассказа мальчик раскроется перед ней по-новому. Он очень удивит

Евгению Ивановну, когда принесет в класс веточки багульника, которые вскоре зацветут!

И автор скажет, что на глазах учительницы мальчик «менялся, как веточка багульника».

Насколько удачно использует Ю.Я. Яковлев это сравнение! Ведь от этой "веточки" в

душе остается ощущение чего-то трогательного, трепетного, живого ...

Могу сделать вывод, что прав был русский лингвист Б.Н. Головин, утверждавший,

что «… к оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом: насколько же удачно

отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств различные

языковые единицы?»

18. Поработаем над текстом

Александр Афанасьевич Потебня:«Сходство между наклонением условным

и повелительным состоит в том, что оба

они… выражают не действительное

событие, а идеальное, то есть

представляемое существующим только в

мысли говорящего».

19.

(1)Мама точно знала, кто, в какой квартире и чем болен. (2)Казалось, онаполучила задание отвечать за здоровье всех жильцов нашего дома. (3) «От

кого получила?» - размышлял я. (4)И лишь повзрослев, понял, что это

задание дала маме её совесть.

(5)Больных она определяла сразу: по цвету лица, по воспалённому блеску

глаз, по движению и походке. (6)Она не могла пройти мимо человека, который

недомогал.

- (7)Это уж моя болезнь, - говорила мама.

- (8)У-у, как вы дышите! – обращалась она к одному. – (9)Не помогать

сердцу – это варварство, бескультурье.

- (10)Зачем вы стараетесь превозмочь болезнь в ногах? – обращалась к

другому. – (11)Имейте в виду: конфликт с организмом не кончится в вашу

пользу!

(12)Людей, пренебрегавших здоровьем, мама считала жестокими:

- (13)Себя не жалеют, так пожалели бы близких!

(14)«Ваш вид мне не нравится!» - говорила мама, и, вытягиваясь на

носках, как во время гимнастики, она ощупывала чей-нибудь лоб. (15)Ладонь

её определяла температуру с точностью до десятых.

20.

(16)Постепенно, сама того не желая, мама приучила соседей обращатьсяк ней не только по медицинским вопросам, но и с другими просьбами. (17)

«Бюро добрых услуг» - так прозвали нашу квартиру.

- (18)Необидное прозвище, - сказала мама. – (19)Но в бюро не может

работать один человек. (20)Должно быть минимум два. (21)Ты понял?

- (22)Живёте на износ, бесценная наша, - сокрушался Гнедков. – (23)А те,

ради кого вы изнашиваете себя, захотят ли вас ремонтировать в случае

какой-либо жизненной аварии? (24)Ведь врачи, я догадываюсь, не только

лечат, но и болеют.

(25)Порождать неверие в окружающий мир было болезненной страстью

соседа с нижнего этажа.

- (26)Видел бы ваш покойный супруг! (27)Он-то ведь до этой своей

болезни…нежил и баловал вас, как дитя!

(28)Нежность, однако, не изнежила маму, а баловство не избаловало.

(29)Она жила на износ так, будто износа быть не могло: она прятала

усталость, а поступки не выдавала за подвиги.

- (30)Врач – не только профессия, но и образ жизни, - уверяла она.

(31)И бюро добрых услуг продолжало действовать.

21. Сочинение 1

Выдающийся русский лингвист А.А.Потебня сказал: «Сходство междунаклонением условным и повелительным состоит в том, что оба они

выражают не действительное событие, а идеальное, т.е. представляемое

существующим только в мысли говорящего». А.А. Потебня прав, ведь глаголы

в условном и повелительном наклонении не изменяются по временам,

поэтому обозначают действия, желаемые или возможные при определенных

условиях.

В предложении 11 встретился глагол повелительного наклонения

«имейте», произнесенный мамой-врачом, которая отвечала за здоровье всех

жильцов дома. Она очень расстраивалась, что некоторые люди

легкомысленно относились к своему здоровью. С помощью глагола

повелительного наклонения она побуждала больных не пренебрегать своим

здоровьем. «Себя не жалеют, так пожалели бы близких», - говорила она.

Глагол условного наклонения «пожалели бы» из предложения 13 выражает

действие, существующее только в мысли мамы, желающей больным не

делать несчастными своих родственников.

Таким образом, тот и другой глагол не выражают действия, которое

происходило, происходит или будет происходить в будущем, они лишь

помогают выразить действие, «существующее в мысли говорящего», т.е.

желаемое и вполне возможное при определенных условиях.

22. Сочинение 2

Смысл высказывания известного лингвиста понимаю так: еслиглаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые

реально происходили, происходят или будут происходить, то глаголы

в условном и повелительном наклонении обозначают действия,

желаемые или возможные при определенных условиях.

Так, в предложении 11 нахожу глагол повелительного

наклонения, вошедший во фразеологизм «имейте в виду». Он

обозначает побуждение к действию того, к кому обращаются с речью.

А в предложениях 13 и 26 встречаю глаголы условного

наклонения «пожалели бы» и «видел бы», которые, на мой взгляд,

употребляются в значении повелительного наклонения. Собеседники

дают друг другу советы, которые, на их взгляд, полезны.

Таким образом, условное и повелительное наклонение очень

сходны, так как выражают действия желаемые, а не действительные.

23.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ НАЭКЗАМЕНЕ!

Русский язык

Русский язык