Похожие презентации:

Введение в морфемику: ключевые идеи описания морфемной структуры производного слова

1. Введение в морфемику: ключевые идеи описания морфемной структуры производного слова Москва – 2017

2. Краткое содержание

1. Морфемика: цели, задачи, объектпредмет исследования.

2. Морфема как особый языковой знак.

3. Типология морфем.

и

3. Определение морфемики

Морфемика – особая часть грамматики,охватывающая те аспекты морфологии и

словообразования, которые связаны со

структурой, семантикой и функциями

минимальных значимых единиц языка –

морфем.

4. Разделы морфемики

1) Учение о структурных и функциональныхтипах морфем (корневых и аффиксальных)

2) Учение о типах выражаемых морфемами

значений (лексических, грамматических и

словообразовательных)

3) Учение о языковых и речевых единицах

морфемного уровня (морфемах и морфах)

5. Разделы морфемики

4) Учение о принципах выделения (сегментации)минимальных значимых единиц речи (морфов) и

правилах их объединения (отождествления) в

минимальные

значимые

единицы

языка

(морфемы)

5) Учение о звуковых изменениях, связанных с

сочетаемостью значимых единиц языка, меньших,

чем слово (чередованиях фонем в пределах

морфемы – в разных ее морфах, процессах

усечения, наращения, наложения и интерфиксации

основ, грамматической акцентуации)

6) Учение о моделях фонологической структуры

морфов разных классов и морфной структуры

словоформ

6. Разделы морфемики

Словоизменительнаяи

словообразовательная

морфемика,

изучающие

морфологическую

и

словообразовательную

природу

объектов морфемики

7. Задачи морфемики

Изучение принципов выделения морфем вслове, определения их формальных и

семантических границ

Выявление признаков, лежащих в основе

морфемной классификации

Описание функций и позиций морфем в

структуре слова

Характеристика отношений морфем в слове и

в языке

Исследование

комплексных

единиц

морфемики

–

корневых

гнёзд

и

аффиксальных парадигм

8. Объект морфемики

Совокупностьслов

и

грамматических

форм

как

репрезентанты морфемной системы

языка

9. Предмет морфемики

Совокупностьморфемных

элементов и их отношений в

структуре слова или в языке в целом

10. Морфема как знак

И.А. Бодуэн де Куртенэ (1881): минимальнаязначимая часть слова, т.е. наименьшая в

знаковом отношении единица структуры слова с

регулярно воспроизводимыми по законам языка

формой и значением, далее не делимая без

потери значения.

11. Морфема как знак

Морфема имеет знакомый характер,т.е. имеет план означаемого и

означающего

(vs фонема, слог)

!

12. Морфема как знак

Морфема не обладает членимостью(способностью к сегментации на более

простые единицы своего уровня)

13. Морфема как знак

Морфема не обладаетграмматической и лексической

оформленностью

14. Морфема как знак

Морфема – воспроизводимая единица15. Неоднородность в характере воспроизведения

Проявляется в различной степенисвободы функционирования

компонентов морфемной структуры

слова. Свобода устанавливается в

зависимости от валентностного

(сочетаемостного) потенциала

морфемы, ее повторяемости в

необходимом корпусе контекстов.

16. Неоднородность в характере воспроизведения

Свободные VS связанныеПоливалентные VS унивалентные

17. КОРНИ

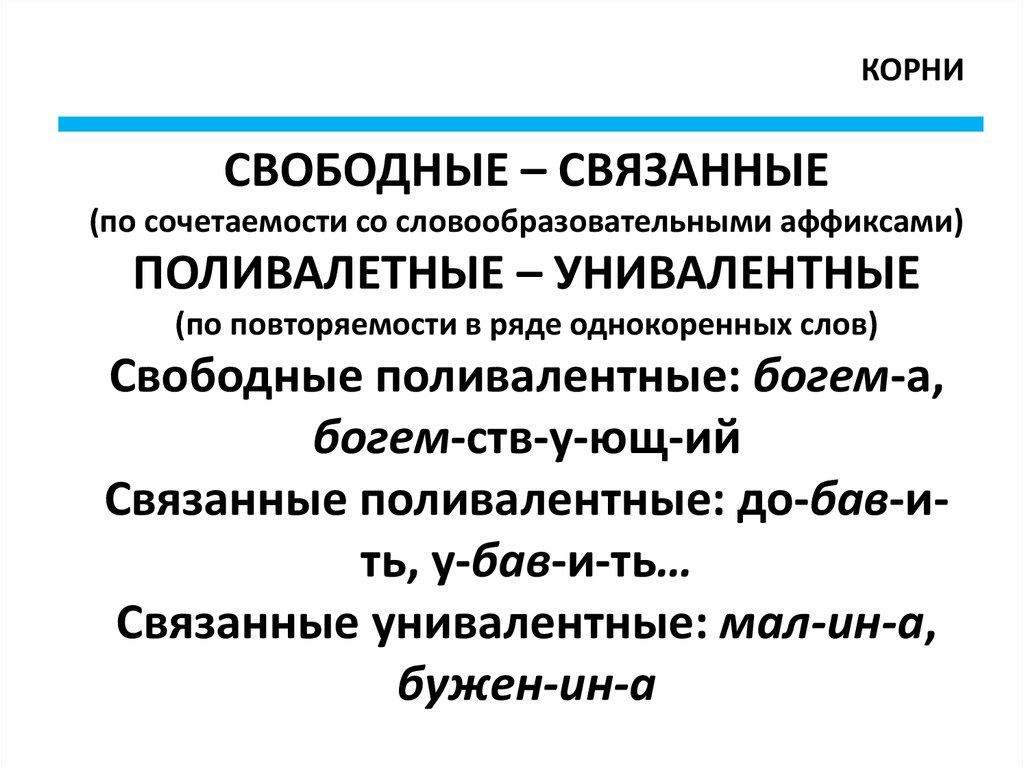

СВОБОДНЫЕ – СВЯЗАННЫЕ(по сочетаемости со словообразовательными аффиксами)

ПОЛИВАЛЕТНЫЕ – УНИВАЛЕНТНЫЕ

(по повторяемости в ряде однокоренных слов)

Свободные поливалентные: богем-а,

богем-ств-у-ющ-ий

Связанные поливалентные: до-бав-ить, у-бав-и-ть…

Связанные унивалентные: мал-ин-а,

бужен-ин-а

18. АФФИКСЫ

ПОЛИВАЛЕТНЫЕ – УНИВАЛЕНТНЫЕ:стекл-ярус

почт-амт

19. Морфема как знак

Морфема характеризуетсяповторяемостью

(унификс осознается как остаток на

фоне повторяемости других морфем)

20. Морфема как знак

Морфема – единица языковойсистемы (инвариант, реализуемый в

речи в виде морфа)

Морфема – слово, язык

Морф – словоформа, речь

21. Условия идентификации морфов в пределах морфемы

Тенденция асимметрии морфемной структуры:морфы объединяются в пределах одной

морфемы и могут отличаться по составу фонем,

окружению, условиям функционирования и

семантике.

Морфемы

русского

языка

могут

быть

представлены одним морфом (например,

аффиксы по-, -тель-), но чаще двумя (от-/ото-:

от-пилить, ото-двинуть), тремя (-ок-/-оч-/-к-:

звон-ок, звон-оч-ек, звон-к-а) и более (нёс-/нес’/нос’/нош-/-наш-: нёс, нес-ёт, нос-ит, нош-у,

вы-наш-ива-ть).

22. Противопоставлены морфы разных морфем

Контрастирующая дистрибуция: морфывстречаются в тождественном окружении

и

при

замене

выступают

в

смыслоразличительной функции (купальник, купа-льщик)

23. Противопоставлены морфы одной морфемы

Неконтрастирующая дистрибуция: морфыне выполняют смыслоразличительной

функции, могут функционировать в

нетождественном и тождественном

окружении

24. Нетождественное окружение – дополнительная дистрибуция

Разновидность варьирования, характернаядля

вариантов

одной

морфемы,

различающихся по своему фонемному

составу.

Происходит

при

формои

словообразовании.

Имеет регрессивный (молок-о / молоч-ный,

с-пис-а-ть

/

со-рв-а-ть)

либо

прогрессивный (инженер-ств-о / монашеств-о, бо-ишь-ся / боj-у-сь) характер.

Алломорфы

25. Тождественное окружение – свободная дистрибуция

При функционировании морфов одной морфемы втождественном окружении обнаруживаются условия

свободного варьирования, при котором морфы

позиционно не обусловлены и, встречаясь в

тождественных окружениях, при взаимозамене не

участвуют в различении значений.

Формальные различия между такими морфами

обусловлены

индивидуальными

неморфонологическими

или

стилистическими

факторами (рук-ой, рук-ою; низ’-охоньк-ий, низ’ошеньк-ий).

Варианты.

26. Типология морфем

Функциональная асимметрия морфемной структурыпроизводного

слова

связана

со

спецификой

соединяющихся в слове морфем. На данном основании

разграничиваются основные функциональные типы

морфем в структуре производного слова: знаменательные

и служебные. Знаменательные – это корневые морфемы,

главная и обязательная часть слова, выражающая его

лексическое значение. Служебные – грамматические

морфемы, или аффиксы, являющиеся носителями

грамматического или словообразовательного значения.

На основании выражения данных языковых значений

выделяется два типа грамматических аффиксов:

словоизменительные

(формообразовательные)

и

словообразовательные (деривационные).

27. Типология морфем

ПО РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВА КОРЕНЬКорнем называется основная морфема в структуре

слова (под/вод/н/ый), обязательная для каждой

лексической единицы, повторяющаяся во всех

родственных словах (вод/ян/ой, вод/о/пад/Ø) и

грамматических формах (под/вод/н/ым), способная

употребляться вне сочетания с другими морфемами

(вод/ы – вод/Ø), выражающая основное лексическое

значение

слова

(предметное

вещественное

значение).

28. Типология морфем

ПО РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВА АФФИКСАффиксами называются морфемы, видоизменяющие или

конкретизирующие

значение

корня,

не

способные

употребляться самостоятельно и факультативные по отношению

к

корню

слова.

Аффиксы

могут

выполнять

словообразовательную функцию (добр/от/а, чист/от/а – ср.:

добр/ый, чист/ый; «значение опредмеченного признака,

названного

мотивирующим

прилагательным»),

формообразовательную

функцию

(добр/ее,

чищ/е),

синкретическую функцию (от/чист/и/ть – ср.: чист/и/ть: а)

сов.в.; б) «отделить, отсоединить в результате действия,

названного мотивирующим глаголом»). Возможно, что ни одной

из перечисленных функций аффикс не выполняет: в таком

случае его функцию можно определить как основообразующую

(чит/а/ть, роб/к/ий и др.).

29. Типология морфем

ПО РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВА АФФИКСОИДПромежуточное положение между корнями и

аффиксами занимают аффиксоиды: свекл/о/вод/Ø,

огн/е/мёт/Ø, полу/пальто и др. По происхождению

они близки корневым морфемам (земл/е/вед/Ø – ср.:

вед/а/ть, земл/е/мер/Ø – ср.: при/мер/к/а), но по

семантике и по функции близки к аффиксам:

япон/о/вед/Ø – ср.: япон/ист/Ø «специалист по тому,

что названо мотивирующим существительным»).

30. Типология морфем

ПО СТЕПЕНИ СВОБОДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯСВОБОДНЫЕ – СВЯЗАННЫЕ <КОРНИ>

По возможности или невозможности

употребляться в безаффиксной основе

корни делятся на свободные (хлеб/Ø) и

связанные (при/ня/ть, от/ня/ть).

31. Типология морфем

ПО ВОСПРОИЗВОДИМОСТИПОЛИВАЛЕНТНЫЕ … УНИВАЛЕНТНЫЕ <АФФИКСЫ>

Поливалентные продуктивные аффиксы – активные аффиксы,

функционирующие в языке для создания новообразований

(это основной инвентарь словообразовательных морфем

языка).

Поливалентные непродуктивные – неактивные аффиксы, не

использующиеся для создания новой лексики. Ср. -щик/-чик

и -с(а): закрой-щик, пиль-щик, подпис-чик, рез-чик; плак-с-а,

хнык-с-а, крик-с-а.

Унивалентные аффиксы (унификсы) – это аффиксальные

части слова, не встречающиеся в других словах.

32. Типология морфем

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ: ПРЕФИКСПрефиксы находятся перед корнем в абсолютном

начале слова (за/зим/ова/ть), между префиксом

(префиксами) и корнем (по/при/у/множ/и/ть), после

интерфикса

в

структуре

сложного

слова

(мед/о/с/бор/Ø). Семантически они более автономны.

Присоединяясь к целому слову в процессе

словообразования, они не меняют часть речи и

основную семантическую структуру слова (пре/мудр/ый

– мудр/ый), существенно не влияют на его

фонетическую оболочку и лексико-грамматические

характеристики.

33. Типология морфем

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ: СУФФИКССуффиксы располагаются после корня (лес/н/ой). Они обладают

высокой семантической сложностью и способны выражать различные

значения в процессе реализации своих функций. Суффиксы,

присоединяясь к полной или усечённой основе, существенно меняют

её фонетический облик в результате различного рода чередований

(льд/ист/ый – лёд/Ø), усечений (карат/ист/Ø – каратэ), наложений

(мин/ск/ий – Минск/Ø), появления межморфемных наращений

(куб/(ин)ец/Ø – Куб/а). Суффиксы участвуют в процессах

словообразования: транспозиционного (вор/ова/ть – вор/Ø) и

нетранспозиционного, реализуя как модификационные (син/еват/ый

– син/ий), так и мутационные (журнал/ист/Ø – журнал/Ø) значения.

Формообразовательные суффиксы свойственны существительным

(лист/[j/ь] – лист/Ø), глаголам (пис/а/л/Ø – пис/а/ть),

прилагательным и наречиям (весел/ее – весел/ый или весел/о). Во

многих

случаях

суффикс

нельзя

назвать

формоили

словообразовательным (пал/ец/Ø, колд/ова/ть) – функцию таких

суффиксов определяют как основообразующую.

34. Типология морфем

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ ПОСТФИКСПостфиксы (-то, -либо, -нибудь, -ся) располагаются в

абсолютном конце слова, после флексии (ли/л/а –

ли/л/а/сь) или другой морфемы в конце словоформы

(куда – куда-нибудь). По своим функциональносемантическим характеристикам они близки к

префиксам, правда, в отличие от них, обладают

меньшим семантическим диапазоном.

35. Типология морфем

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ ФЛЕКСИЯФлексии (окончания) выделяются у изменяемых слов

(дв/ух, дв/ум/ст/ам). Они обладают наиболее

регулярной семантикой (числа, рода и падежа у

прилагательных: мяс/н/ыми; числа и рода у глаголов в

форме прошедшего времени: пил/а, пил/Ø и др.).

Обычно флексии выполняют формообразовательную

(словоизменительную) функцию; их участие в

процессах словообразования (раб/Ø – раб/а, суп-руг/Ø

– супруг/а и др.) составляет предмет научной

дискуссии.

36. Типология морфем

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ ИНТЕРФИКС1Интерфиксами

называются

соединительные элементы в структуре

сложных

слов

(свеж/е/морож/ен/ый,

дв/ух/ведер/н/ый и др.). Правомерность

выделения в слове этого класса морфем,

определение их функции и семантики

также составляет дискуссионную область

теории морфемного анализа.

37. Типология морфем

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ ИНТЕРФИКС2«Такие части слова не обладают существенным признаком

морфемы – не имеют значения. Поэтому они не являются

морфемами. В составе слова они выполняют строевую роль,

используются как соединительные элементы между его

частями» (А.Н. Тихонов).

(1) соединительные гласные в сложных словах: пар/о/ход,

сорв/и/голова; (2) части слова, находящиеся между

производящей

основой

и

суффиксом:

дв/а/жды,

фильм/о/тека;

(3)

основообразующие

элементы,

использующиеся в формо- и словообразовании: сем/ен/а,

пе/в/чий;

(4)

межморфемные

«прокладки»

между

производящей основой и словообразовательным аффиксом:

вуз/ов/ец, кино/ш/ный, шоссе/й/ный, ялт/ин/ский

(Е.А.

Земская, А.Н.Тихонов)

38. Типология морфем

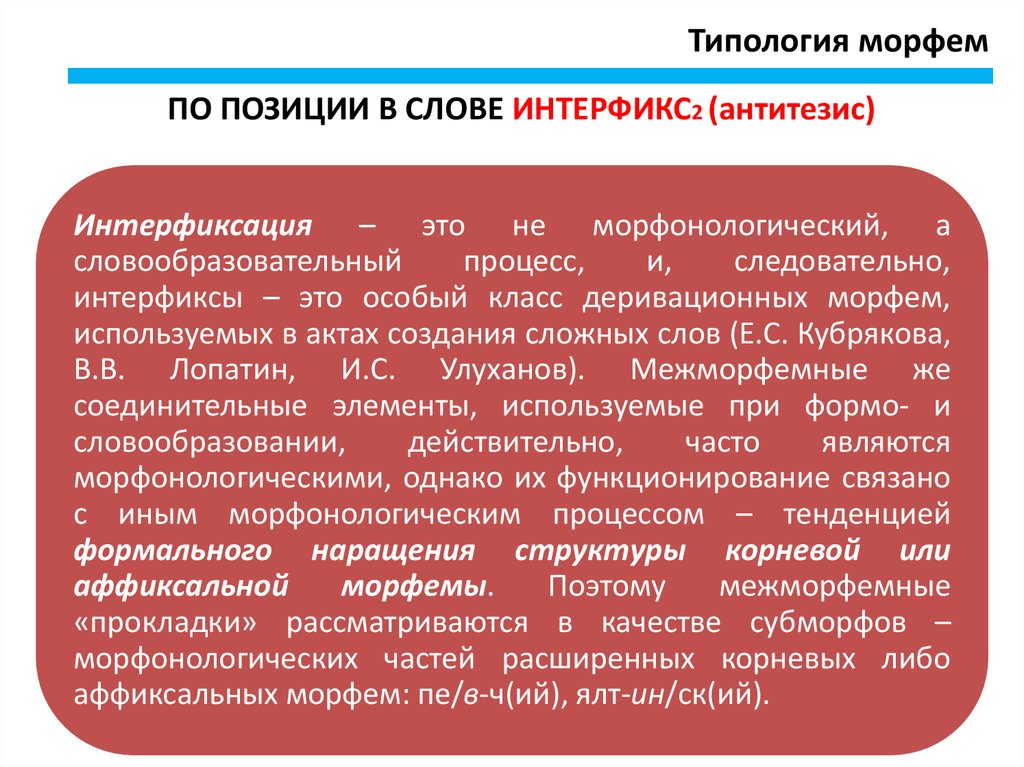

ПО ПОЗИЦИИ В СЛОВЕ ИНТЕРФИКС2 (антитезис)Интерфиксация – это не морфонологический, а

словообразовательный

процесс,

и,

следовательно,

интерфиксы – это особый класс деривационных морфем,

используемых в актах создания сложных слов (Е.С. Кубрякова,

В.В. Лопатин, И.С. Улуханов). Межморфемные же

соединительные элементы, используемые при формо- и

словообразовании,

действительно,

часто

являются

морфонологическими, однако их функционирование связано

с иным морфонологическим процессом – тенденцией

формального наращения структуры корневой или

аффиксальной

морфемы.

Поэтому

межморфемные

«прокладки» рассматриваются в качестве субморфов –

морфонологических частей расширенных корневых либо

аффиксальных морфем: пе/в-ч(ий), ялт-ин/ск(ий).

39. Типология морфем

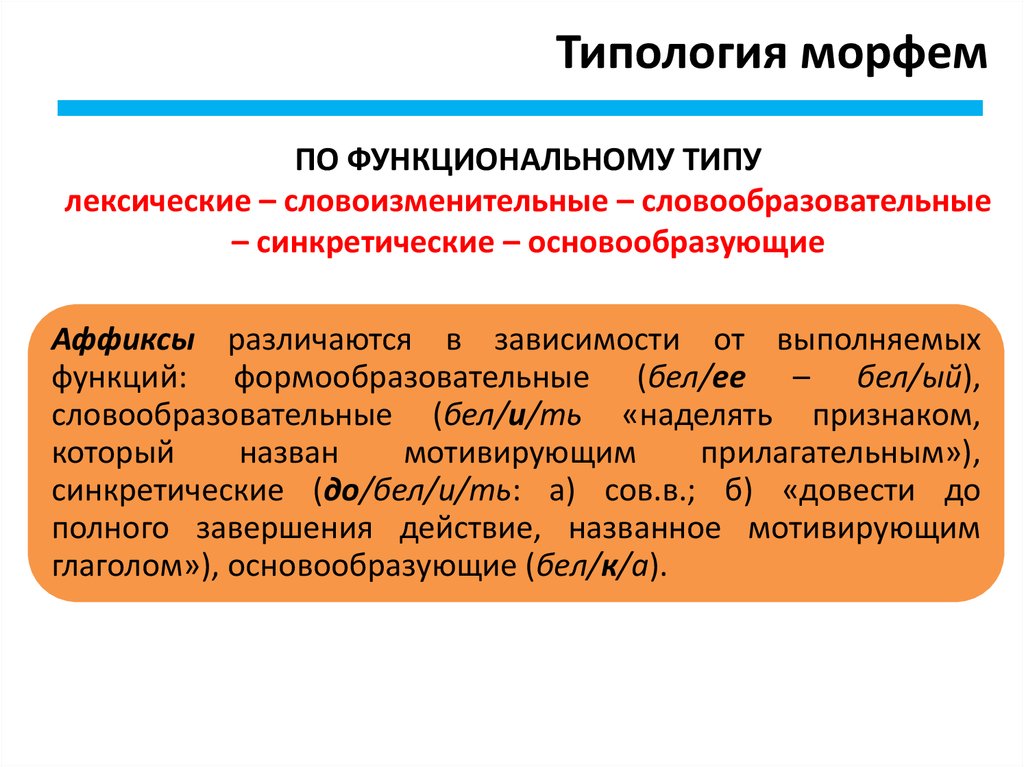

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ТИПУлексические – словоизменительные – словообразовательные

– синкретические – основообразующие

Аффиксы различаются в зависимости от выполняемых

функций: формообразовательные (бел/ее – бел/ый),

словообразовательные (бел/и/ть «наделять признаком,

который

назван

мотивирующим

прилагательным»),

синкретические (до/бел/и/ть: а) сов.в.; б) «довести до

полного завершения действие, названное мотивирующим

глаголом»), основообразующие (бел/к/а).

40. Типология морфем

ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫРАЖЕННОСТИНЕНУЛЕВЫЕ – НУЛЕВЫЕ

окончания, суффиксы,

корень (вынуть)?

41. Типология морфем

ПО ФОНЕТИЧЕСКОМУ СОСТАВУоднофонемные – многофонемные

прикрытые – неприкрытые

открытые - закрытые

ПО НАЛИЧИЮ ОСНОВООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

простые – сложные <корни>

ви/ть - вил/ы, вы/вих/Ø

42. Типология морфем

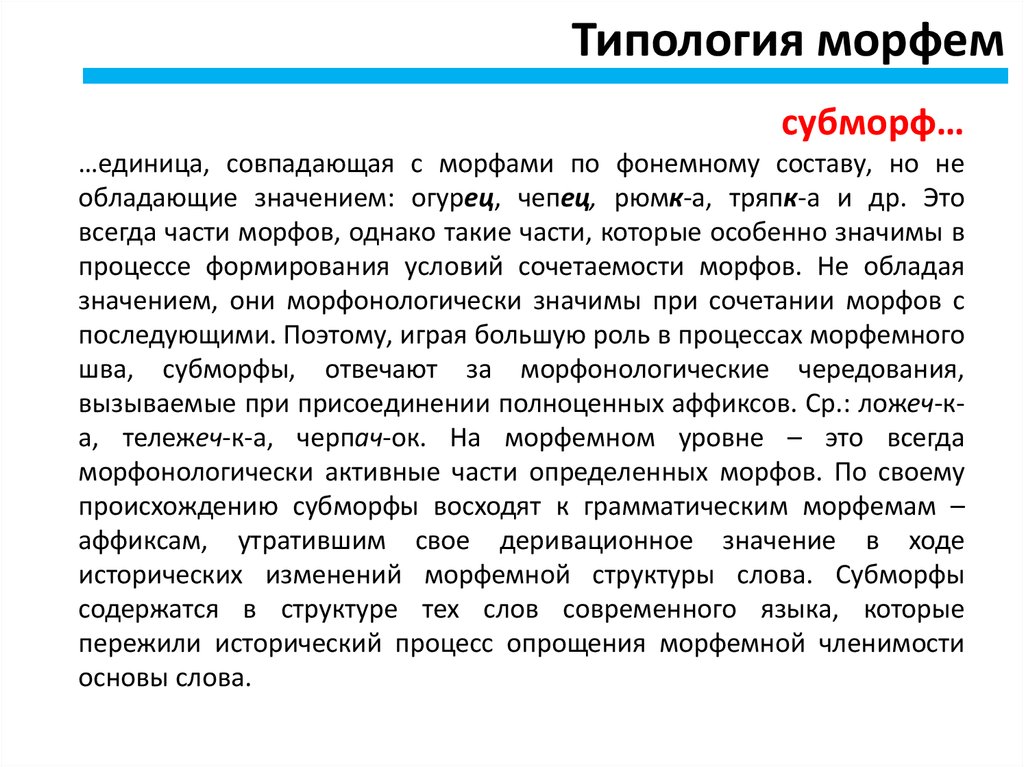

субморф……единица, совпадающая с морфами по фонемному составу, но не

обладающие значением: огурец, чепец, рюмк-а, тряпк-а и др. Это

всегда части морфов, однако такие части, которые особенно значимы в

процессе формирования условий сочетаемости морфов. Не обладая

значением, они морфонологически значимы при сочетании морфов с

последующими. Поэтому, играя большую роль в процессах морфемного

шва, субморфы, отвечают за морфонологические чередования,

вызываемые при присоединении полноценных аффиксов. Ср.: ложеч-ка, тележеч-к-а, черпач-ок. На морфемном уровне – это всегда

морфонологически активные части определенных морфов. По своему

происхождению субморфы восходят к грамматическим морфемам –

аффиксам, утратившим свое деривационное значение в ходе

исторических изменений морфемной структуры слова. Субморфы

содержатся в структуре тех слов современного языка, которые

пережили исторический процесс опрощения морфемной членимости

основы слова.

Русский язык

Русский язык