Похожие презентации:

Патологические привычные действия у детей и подростков

1.

«ПАТОЛОГИЧЕСКИ ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

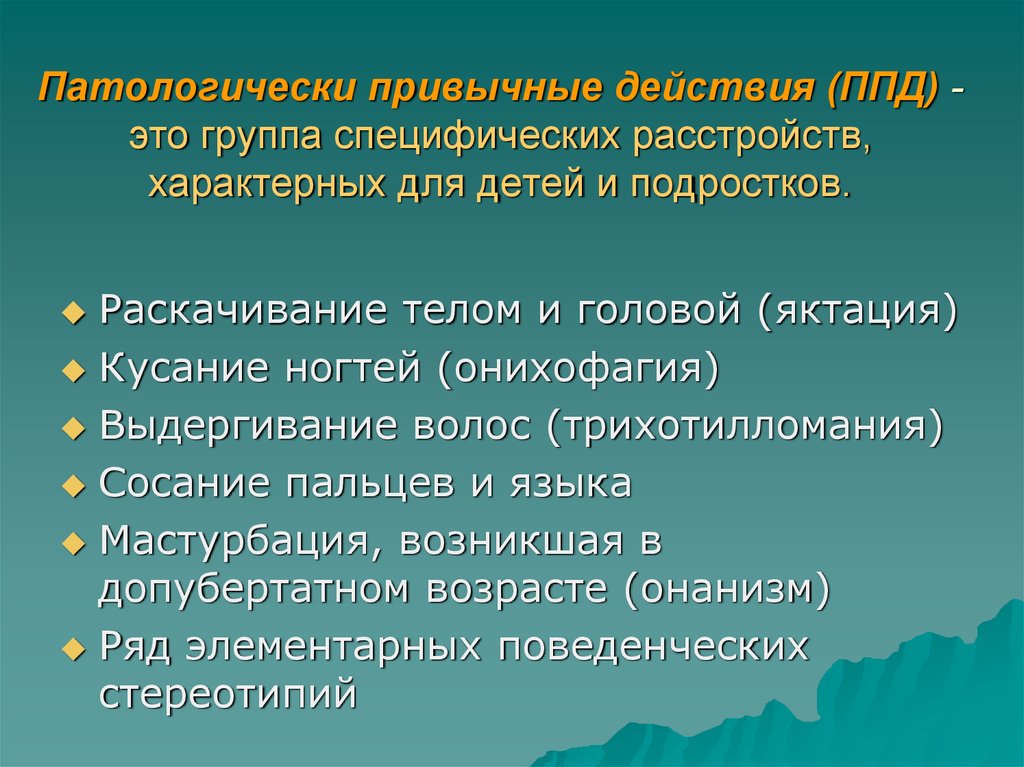

2. Патологически привычные действия (ППД) - это группа специфических расстройств, характерных для детей и подростков.

Патологически привычные действия (ППД) это группа специфических расстройств,характерных для детей и подростков.

Раскачивание телом и головой (яктация)

Кусание ногтей (онихофагия)

Выдергивание волос (трихотилломания)

Сосание пальцев и языка

Мастурбация, возникшая в

допубертатном возрасте (онанизм)

Ряд элементарных поведенческих

стереотипий

3.

Распространенность:по данным разных авторов

от 6 до 83% детей имеют

указанные привычки в том или

ином возрасте

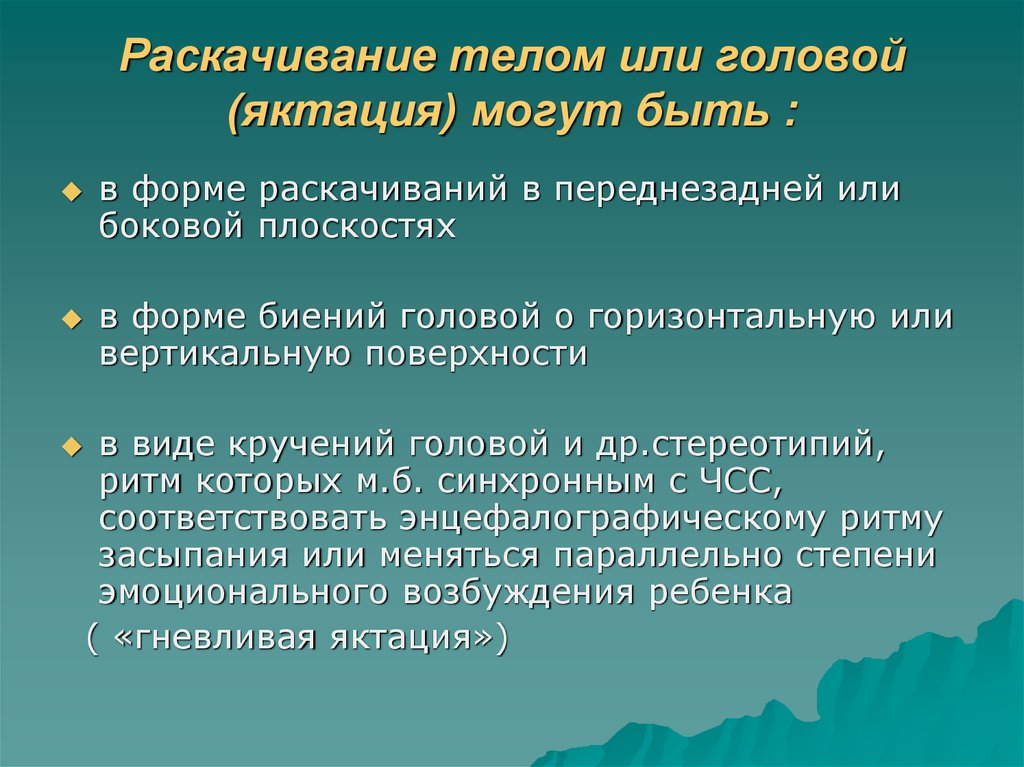

4. Раскачивание телом или головой (яктация) могут быть :

в форме раскачиваний в переднезадней илибоковой плоскостях

в форме биений головой о горизонтальную или

вертикальную поверхности

в виде кручений головой и др.стереотипий,

ритм которых м.б. синхронным с ЧСС,

соответствовать энцефалографическому ритму

засыпания или меняться параллельно степени

эмоционального возбуждения ребенка

( «гневливая яктация»)

5. Раскачивание телом или головой (яктация)

Одним из проявлений повышеннойпотребности в ритмической стимуляции

м.б.особая страсть некоторых детей к

качелям, ритмической музыке, другим

внешним источникам ее.

6. Сосание пальцев и языка

Вариантами сосания большого пальцаявляются: сосание др.пальцев , всей

кисти, языка, губы, неба.

Рудиментарные и атипичные проявления

этой привычки: сосание различных

предметов, одежды, игрушек, страсть к

соске и т.п.

7. Мастурбация

В раннем и допубертатном возрастетипичное проявление – манипулирование

половыми органами.

Нередкое проявление -усиленное

сжимание бедер, ерзание на стуле или

лежа на животе, трение пахом о

предметы , ноги взрослых.

Реже отмечается чрезмерное пристрастие

детей к обнажению, телесному контакту.

8. Онихофагия

Типичные проявления: обгрызание ногтейна руках, реже ногах.

Может иметь свой вариант в виде

привычки грызть карандаши, ручки,

др.предметы, кусать язык, слизистую

щек, скрипеть зубами.

Нефагический вариант феномена

представлен привычкой ломать,

подергивать и ковырять ногти, крутить и

перебирать пальцы рук.

9. Трихотилломания

Типичный вариант: выдергивание собственныхволос, бровей,ресниц, часто с последующим

манипулированием ими, реже – проглатыванием.

М.б. вариант, когда крутятся , подергиваются и

выдергиваются не только свои, но и чужие

волосы, волосы кукол, шерсть животных, все

ворсистое пушистое, что попадается в руки.

Рудиментарные и атипичные варианты:

трихомания в виде страсти к собиранию волос с

пола, расчесок с последующим их скручиванием,

сосанием, щекотанием ими собственной кожи и

т.п.

10. Основные клинико-патогенетические группы системного поведенческого расстройства в форме ППД

Первично-дизонтогенетические(неврозоподобные) ППД

Вторично-энцефалопатические

(неврозоподобные) ППД

Вторично-невротические

(психогенные) ППД

11. Первично-дизонтогенетические (неврозоподобные) ППД

возникаютвозрасте

отражают

в грудном и раннем

задержу созревания

сомато-вегетативной регуляции и

гиперкомпенсаторное усиление

врожденных инстинктивных

механизмов адаптации

12. Вторично-энцефалопатические (неврозоподобные) ППД

возникаютвследствие вторичного

нарушения сомато-вегетативных

функций под влиянием

соматогенных или церебральноорганических вредностей,

декомпенсирующих ранее

клинически не проявляющуюся

органически измененную

реактивность головного мозга.

13. Вторично-невротические (психогенные) ППД

Возникают вследствие вторичногонарушения высшей нервной деятельности

под влиянием психогенных вредностей ,

приводящих к функциональному

расстройству более или менее нормально

созревающих, но еще не достаточно

закрепившихся и социализировавшихся

природных механизмов психической

саморегуляции.

14. Количественные и качественные признаки трансформации физиологических (или условно-патологических) поведенческих моделей в

патологические феномены15. Критерии перехода:

1 – учащение эпизодов осуществления тех илииных инфантильных психомоторных реакций(сосание

пальца, раскачиваний, манипуляций частями тела,

собственными волосами) вместо естественной возрастной

редукции либо возникновение их в возрасте свыше 3-х лет!

2 – увеличение продолжительности этих эпизодов в

динамике

3 - сочетание указанных феноменов с другими

признаками дизонтогенеза нервно-психического

развития (невропатия, задержка угасания рефлексов

новорожденных и врожденных автоматизмов, отставание в

психомоторном и речевом развитии, асинхрония психического

развития по типу раннего детского аутизма)

16.

4 -генерализация ранних онтогенетических формповедения, распространение их на другие объекты

(кручение собственных волос и матери, сосание и кусание

все возрастающего числа предметов, одежды, белья,

разнообразие способов раздражения гениталий).

5 - нарастание полиморфизма физиологических

предшественников патологических привычек (

одновременное наличие у одного и того же ребенка

стереотипных раскачиваний, сосания пальца или языка,

манипулирование волосами или гениталиями в разных

сочетаниях).

6 - выход поведенческих реакций за первоначальные

границы условий их осуществления ( появление

стремления сосать палец не только перед едой или сразу

после кормления, раскачиваться не только при

засыпании, манипулировать телом в период активного

бодрствования в нестесненном пространстве и в

немонотонном окружении), что указывает на утрату

компенсаторной роли рассматриваемых этологических

штампов, приобретения ими качества автономного

функционального образования.

17.

7 – приобретение ими ритуального характера сжестко фиксированной последовательностью и

сочетанием совершаемых действий,

проявляющегося стереотипно, по типу клише, с

отношением к ним как чуждым, болезненным,

вредным, вызывающим чувство внутренней

несвободы

8 – доминирование их над другими формами

поведения, явное предпочтение этих действий

доступной и прежде привлекательной игровой

деятельности, общению, невозможность

отвлечь, переключить внимание, упорный

возврат к ним при прерывании, тугом

пеленании, ограничении движений, взятии на

руки, укачивании…

18.

9 – извращенный характер субъективногоудовольствия, получаемого от совершения

указанных действий, осуществление их,

несмотря на чрезмерную интенсивность и

болезненность, самоповреждения(вырывание

волос, ушибы головы, щипание и кусание

себя), сохранение привычки вопреки

физическим наказаниям, смазывания пальца

горечью. Выраженное проявление

недовольства и протестное поведение в ответ

на запреты (плач, беспокойство. капризы,

вегетативные реакции, отказ от еды…)

19.

Наличие одного из 3-х последнихкритериев, характеризующих переход

продуктивно-дизонтогенетических

феноменов в собственно продуктивные

психопатологические образования

(навязчивые действия, сверхценное

поведение и неодолимые влечения).

Или любое сочетание более чем 2-х

признаков из шести предыдущих дает

основание уже в раннем возрасте

говорить о переходе физиологических

проявлений в патологические симптомы,

требующие направленных лечебных и

воспитательных воздействий.

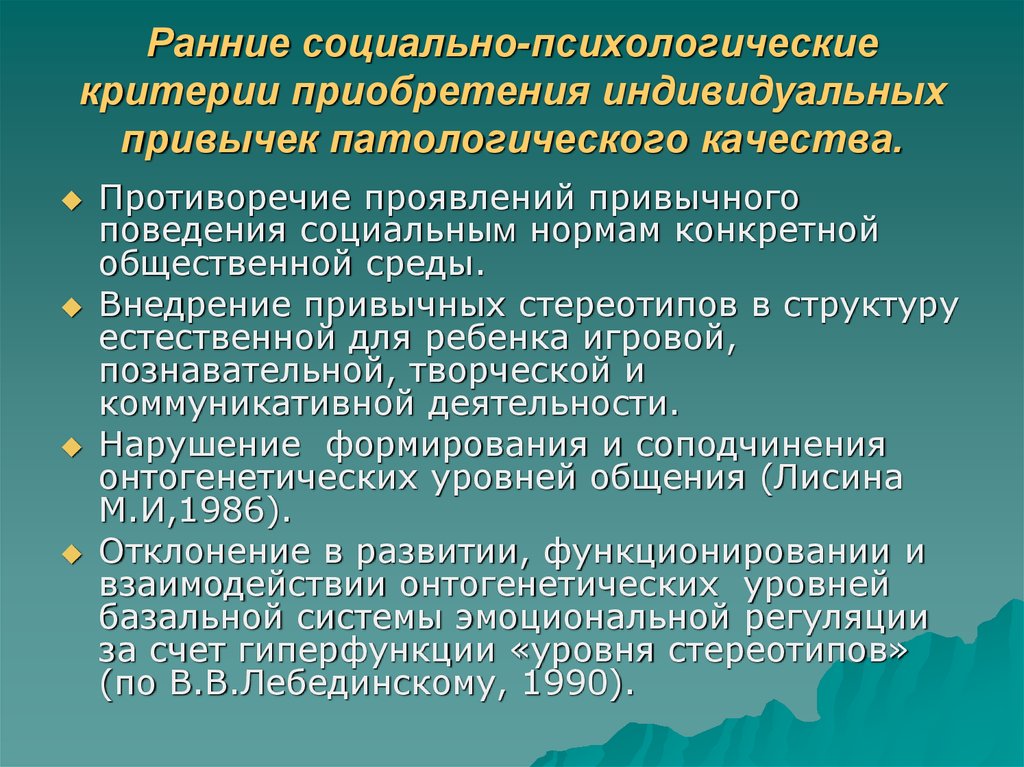

20. Ранние социально-психологические критерии приобретения индивидуальных привычек патологического качества.

Противоречие проявлений привычногоповедения социальным нормам конкретной

общественной среды.

Внедрение привычных стереотипов в структуру

естественной для ребенка игровой,

познавательной, творческой и

коммуникативной деятельности.

Нарушение формирования и соподчинения

онтогенетических уровней общения (Лисина

М.И,1986).

Отклонение в развитии, функционировании и

взаимодействии онтогенетических уровней

базальной системы эмоциональной регуляции

за счет гиперфункции «уровня стереотипов»

(по В.В.Лебединскому, 1990).

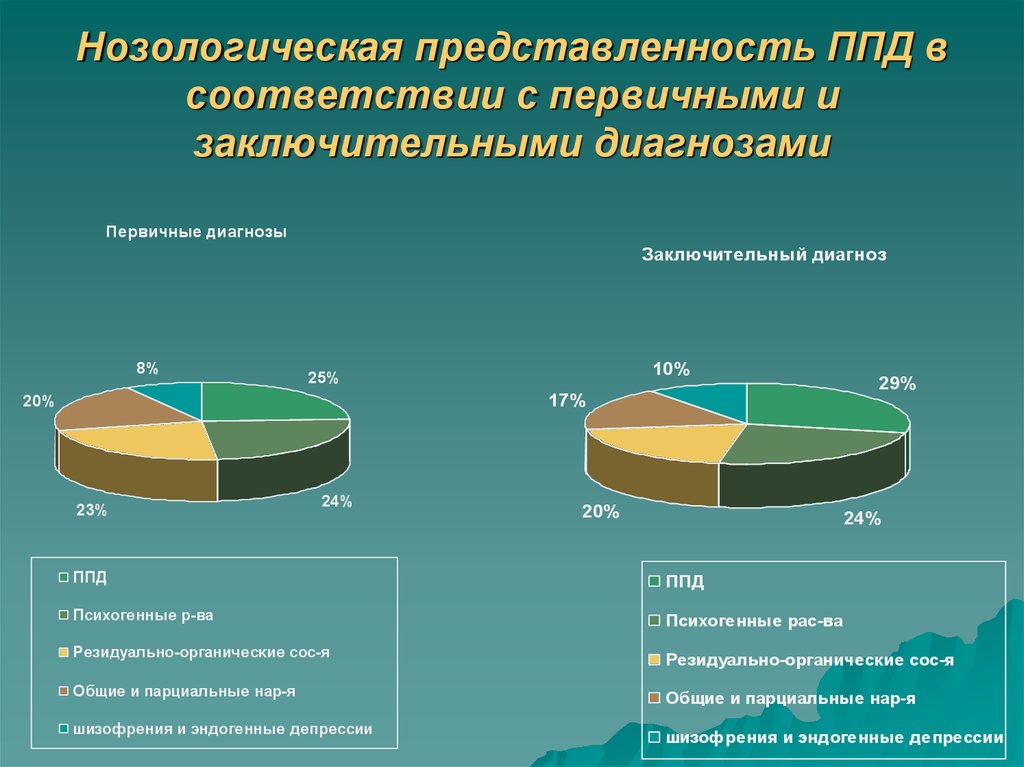

21. Нозологическая представленность ППД в соответствии с первичными и заключительными диагнозами

Первичные диагнозыЗаключительный диагноз

8%

10%

25%

29%

17%

20%

23%

24%

20%

24%

ППД

ППД

Психогенные р-ва

Психогенные рас-ва

Резидуально-органические сос-я

Резидуально-органические сос-я

Общие и парциальные нар-я

Общие и парциальные нар-я

шизофрения и эндогенные депрессии

шизофрения и эндогенные депрессии

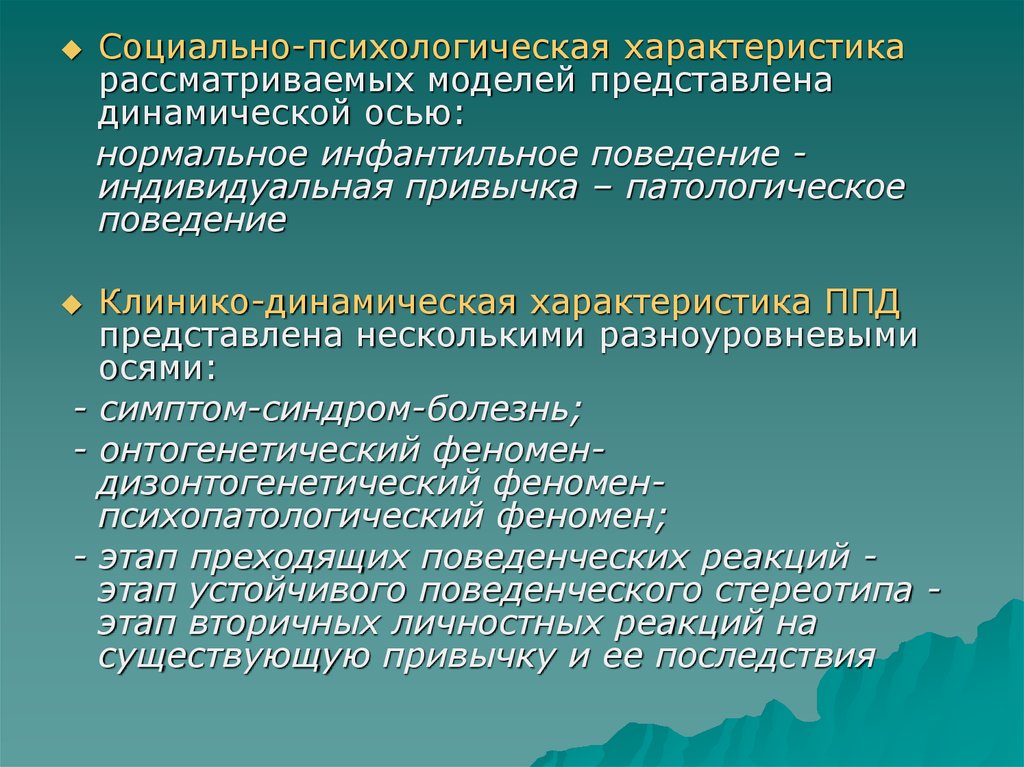

22.

Социально-психологическая характеристикарассматриваемых моделей представлена

динамической осью:

нормальное инфантильное поведение индивидуальная привычка – патологическое

поведение

Клинико-динамическая характеристика ППД

представлена несколькими разноуровневыми

осями:

- симптом-синдром-болезнь;

- онтогенетический феномендизонтогенетический феноменпсихопатологический феномен;

- этап преходящих поведенческих реакций этап устойчивого поведенческого стереотипа этап вторичных личностных реакций на

существующую привычку и ее последствия

23. Дифференциальный диагноз

Некоторые формы патологических привычныхдействий, например трихотилломанию и

мастурбацию психогенного происхождения, следует

дифференцировать с внешне сходными действиями

у больных шизофренией и органическими

заболеваниями головного мозга. В этих случаях в

основе привычных действий лежит патология

влечений. Яктацию необходимо отграничивать от

пропульсивных пароксизмов при эпилепсии в раннем

детском возрасте. В отличие от них при яктации

движения совершаются во все стороны и

наблюдаются преимущественно перед сном.

24.

ЛЕЧЕНИЕ патологических привычныхдействий должно быть направлено на

устранение биологических и

психологических причин повышенной

возбудимости, являющейся характерным

фоном патологических привычек.

Проводят терапию церебральной

резидуально-органической

недостаточности, семейную

психотерапевтическую коррекцию в

обращении с детьми, в плане отказа от

частых запретов и физических

наказаний, применяемых родителями,

особенно при мастурбации.

25. Лечение

Назначаютобщеукрепляющие

средства и препараты,

нормализующие сон.

Ограничивают употребление мяса,

острого, соленого, рекомендуют

более позднее укладывание в

постель, прогулки, прохладный

душ утром и вечером, посещение

бассейна, кружков.

26.

При мастурбации необходимо снятьличностную депрессивную реакцию

разъяснением бытующего

преувеличения его вреда, указать на

возможность избавления от этой

привычки не путем самозапретов,

обещаний и клятв, а мероприятий,

приводящих к естественному снижению

сексуальной возбудимости (занятия

спортом, физическим трудом,

интенсивная, активная, иногда

чрезмерная деятельность и т.п.).

27.

Половую возбудимость снижаеттиоридазин (меллерил). Большое

значение имеют десенсибилизирующие

средства, препараты валерианы,

камфора. При патологических

привычных действиях в форме сосания

языка, пальцев, грызения ногтей

назначают амитриптилин, анафранил в

течение 1— 2 мес. Ведущая роль

принадлежит интенсивной

разъяснительной индивидуальной и

семейной психотерапии.

28. Профилактика

В профилактике патологическихпривычных действий имеют значение

нормализация внутрисемейных

взаимоотношений, более мягкое и

ровное отношение к ребенку,

удовлетворение его потребности в

эмоциональной теплоте, ласке,

разумное использование поощрений,

систематические занятия физкультурой,

привитие трудовых и творческих

интересов.

Медицина

Медицина