Похожие презентации:

Строение и функционирование дыхательной системы

1. Строение и функционирование дыхательной системы

2.

Дыхание —это физиологический процесс,

обеспечивающий

нормальное течение метаболизма (обмена веществ и энергии)

живых организмов и

способствующий

поддержанию

гомеостаза (постоянства внутренней среды), получая из окружающей

среды кислород и отводя в окружающую среду в газообразном

состоянии некоторую часть продуктов метаболизма организма (СО 2,

Н2 О и другие). В зависимости от интенсивности обмена веществ

человек

выделяет

через легкие в

среднем

около

5 —

18 литров углекислого газа (СО2), и 50 г воды в час. А с ними —

около 400 других примесей летучих соединений, в том числе

и ацетон. В процессе дыхания богатые химической энергией

вещества, принадлежащие организму, окисляются до бедных

энергией конечных продуктов (СО2 и воды), используя для этого

молекулярный кислород.

3. Дыхание – совокупность процессов, при которых происходит потребление организмом кислорода и выделение углекислого газа

Дыхание – совокупность процессов, при которыхпроисходит потребление организмом кислорода и

выделение углекислого газа

1. Внешнее дыхание – обмен газами между внешней средой и

альвеолами;

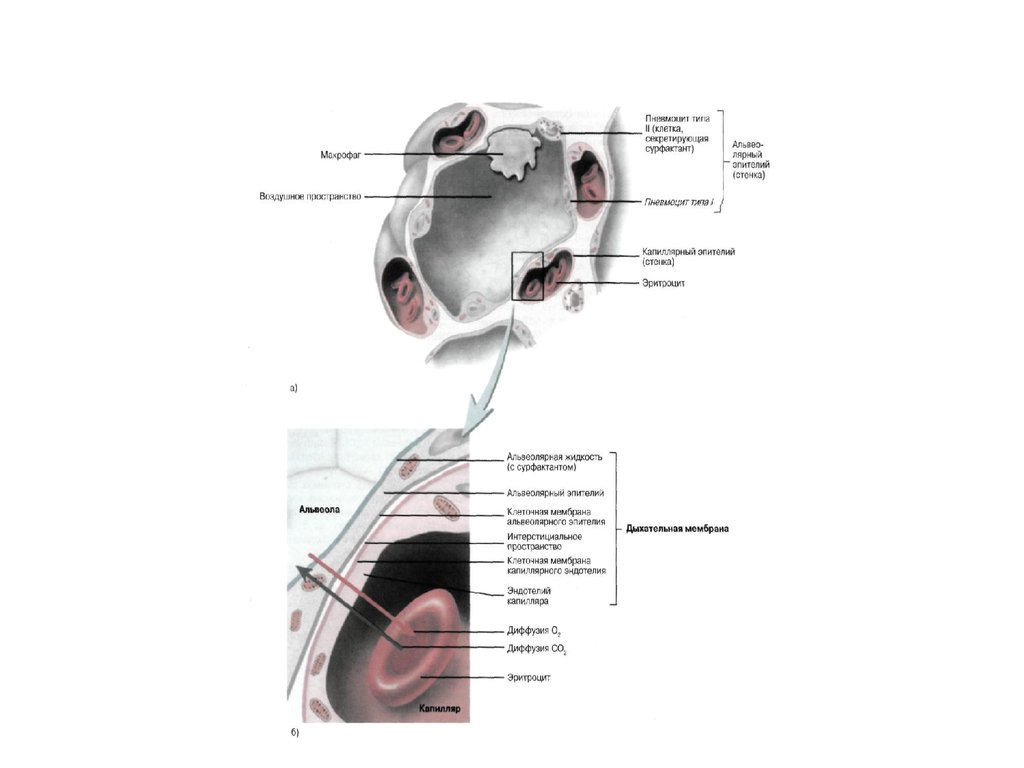

2. Обмен газов в легких – обмен газов между альвеолярным

воздухом и кровью в легочных капиллярах;

3. Транспорт газов кровью;

4. Обмен газов в тканях – обмен газов между кровью и

тканями в тканевых капиллярах;

5. Клеточное дыхание – потребление кислорода клетками и

выделение ими углекислого газа

4. Функции дыхания

Функции дыхания1.

2.

3.

4.

5.

Газообмен

Регулирование рН крови

Образование звуков

Обоняние

Защита от некоторых микроорганизмов,

предотвращая их попадание в организм, а

также выводя их из дыхательных путей

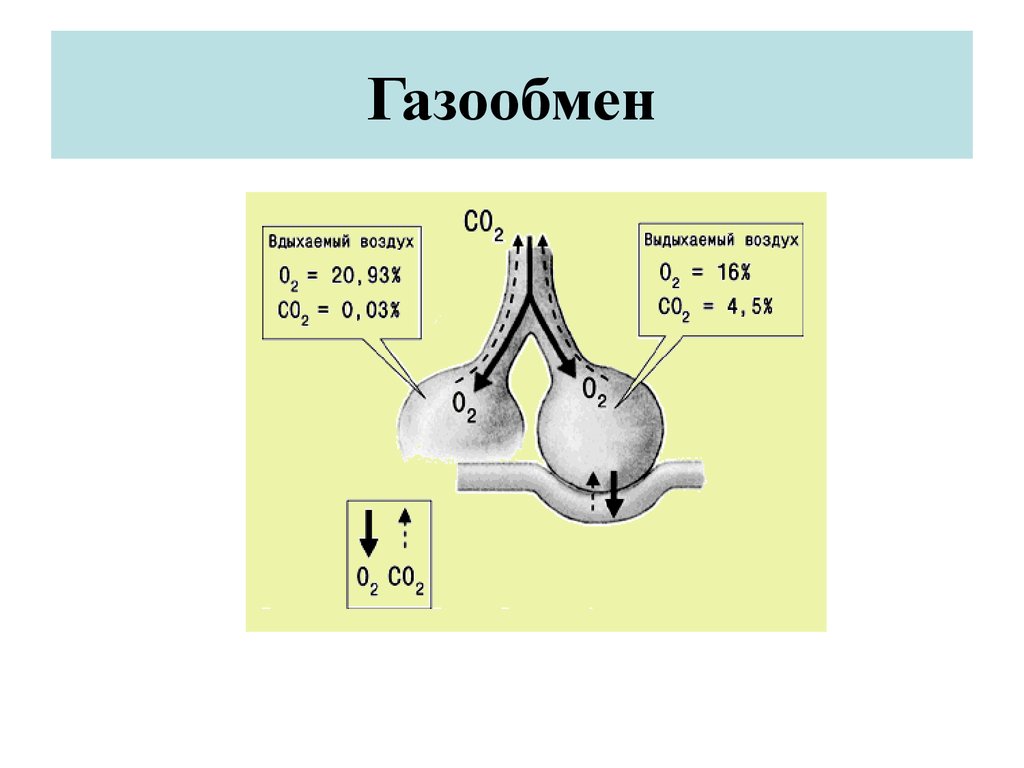

5. Газообмен

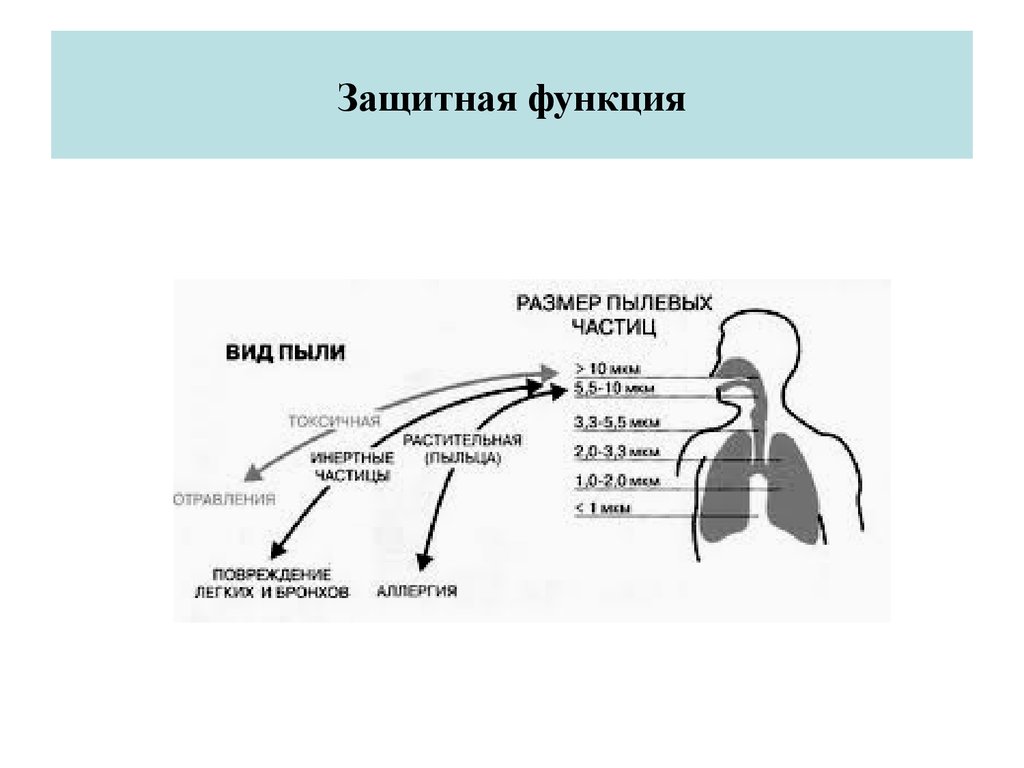

6. Защитная функция

Защитная функция7.

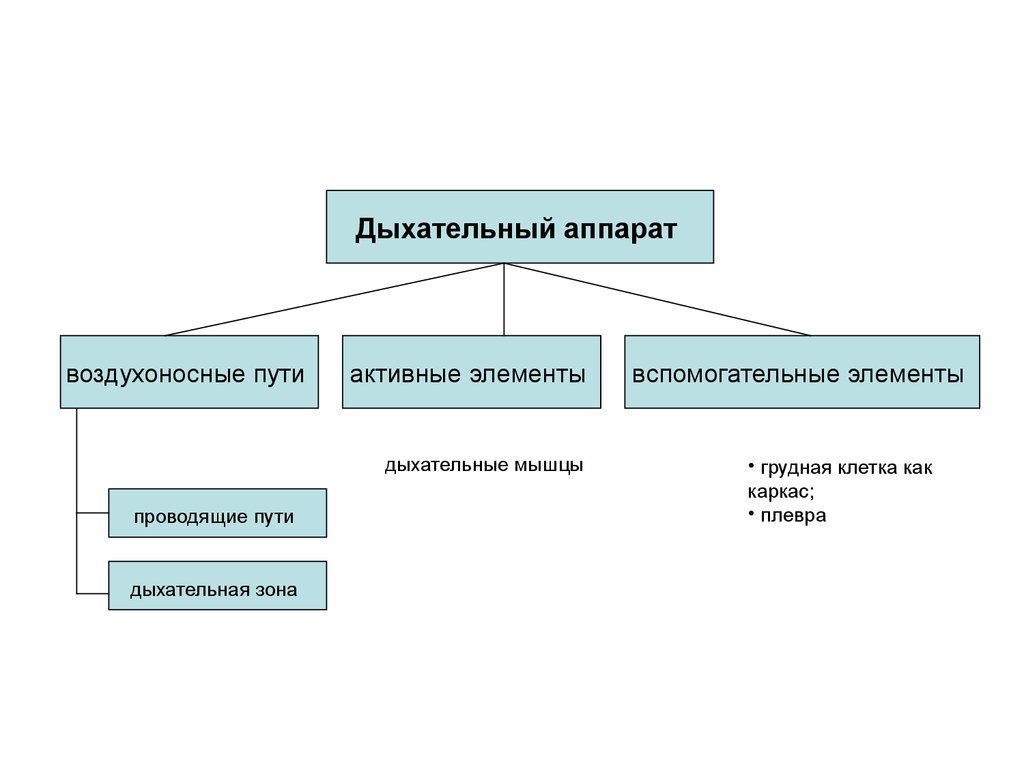

Дыхательный аппаратвоздухоносные пути

активные элементы

дыхательные мышцы

проводящие пути

дыхательная зона

вспомогательные элементы

• грудная клетка как

каркас;

• плевра

8. Дыхательная система

9. Полость носа и глотка

10.

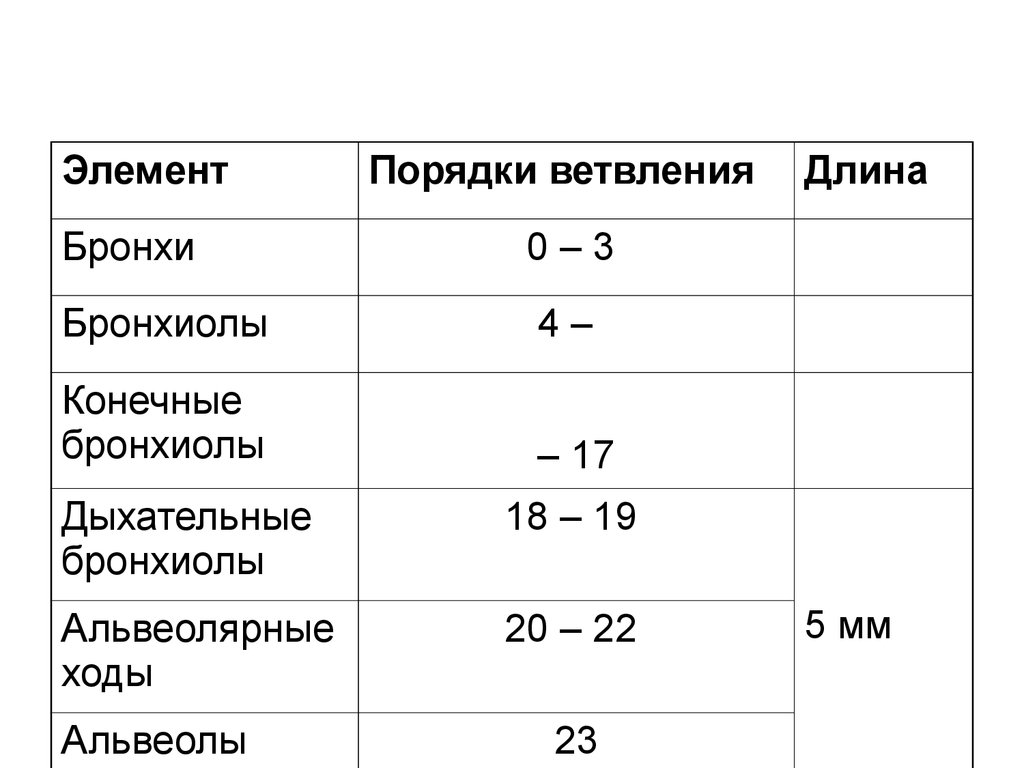

ЭлементПорядки ветвления

Бронхи

0–3

Бронхиолы

4–

Конечные

бронхиолы

– 17

Дыхательные

бронхиолы

18 – 19

Альвеолярные

ходы

20 – 22

Альвеолы

23

Длина

5 мм

11. Строение гортани

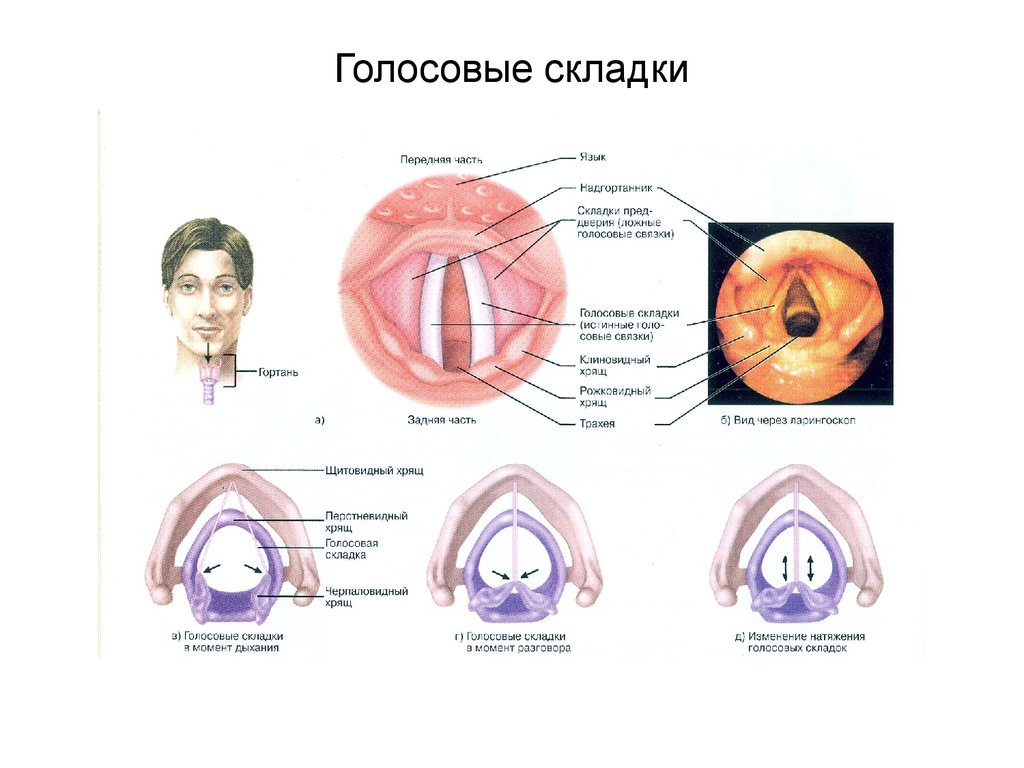

12. Голосовые складки

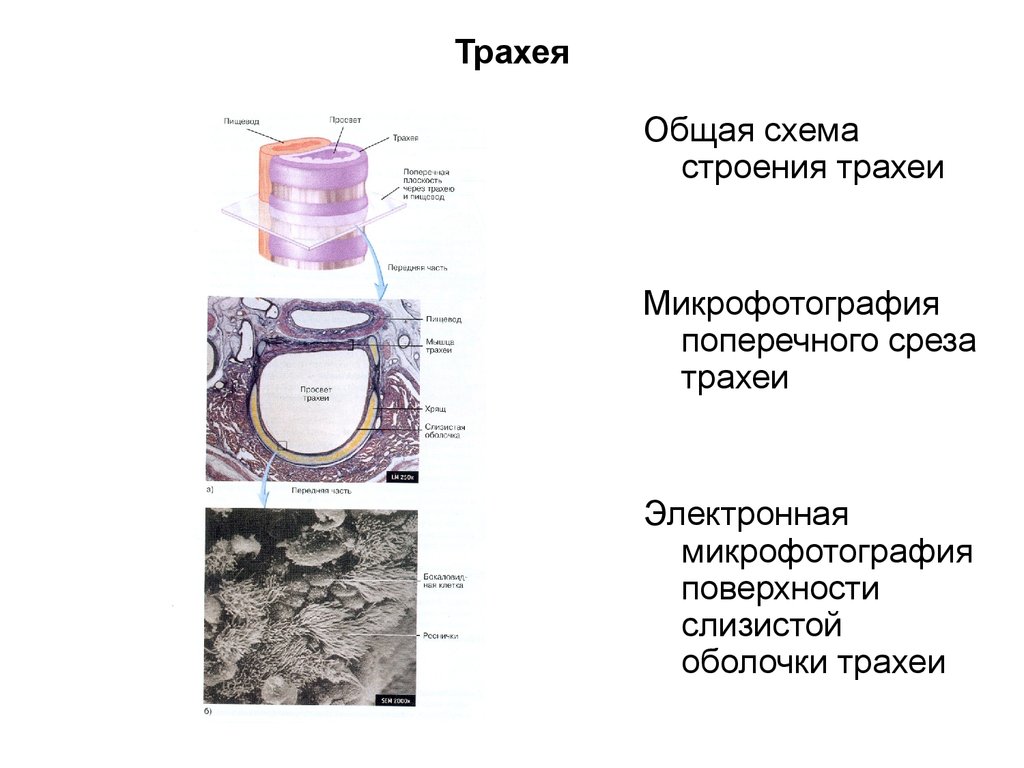

13. Трахея

Общая схемастроения трахеи

Микрофотография

поперечного среза

трахеи

Электронная

микрофотография

поверхности

слизистой

оболочки трахеи

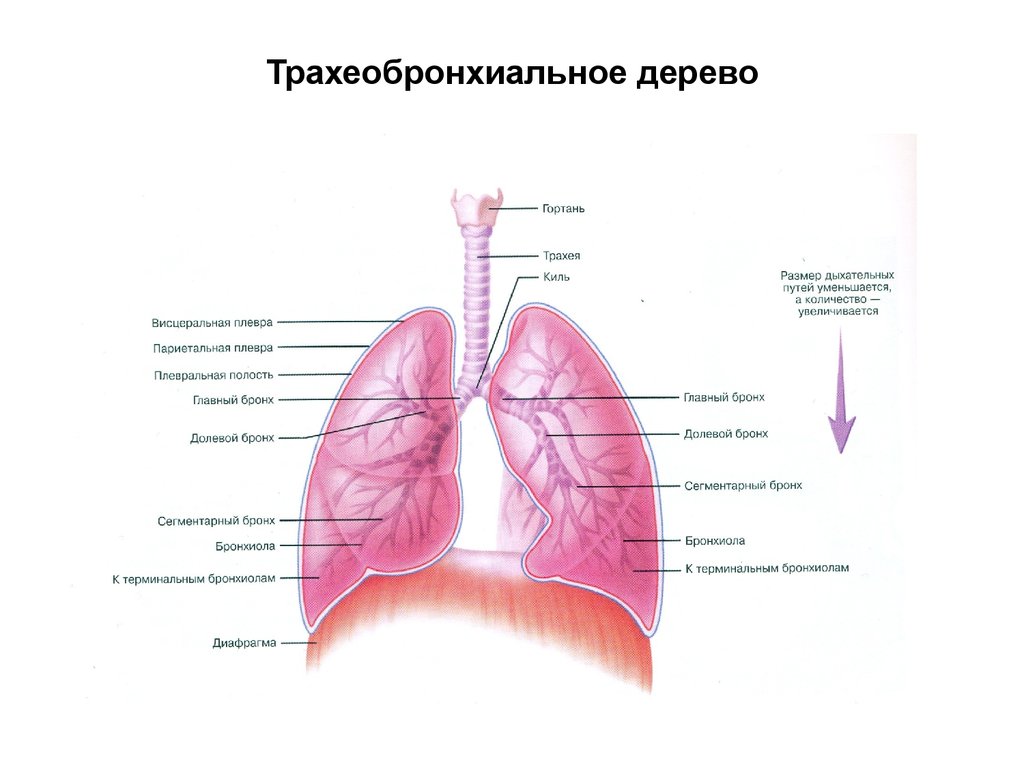

14. Трахеобронхиальное дерево

15. Бронхиолы и альвеолы

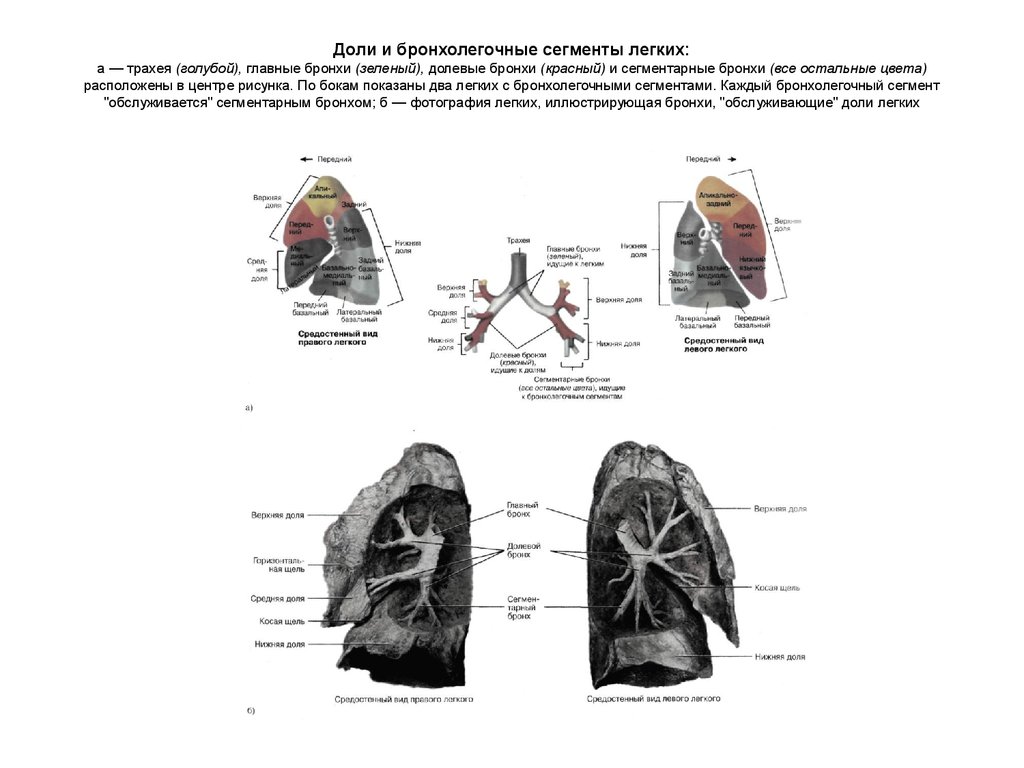

16. Доли и бронхолегочные сегменты легких: а — трахея (голубой), главные бронхи (зеленый), долевые бронхи (красный) и сегментарные бронхи (все ос

Доли и бронхолегочные сегменты легких:а — трахея (голубой), главные бронхи (зеленый), долевые бронхи (красный) и сегментарные бронхи (все остальные цвета)

расположены в центре рисунка. По бокам показаны два легких с бронхолегочными сегментами. Каждый бронхолегочный сегмент

"обслуживается" сегментарным бронхом; б — фотография легких, иллюстрирующая бронхи, "обслуживающие" доли легких

17.

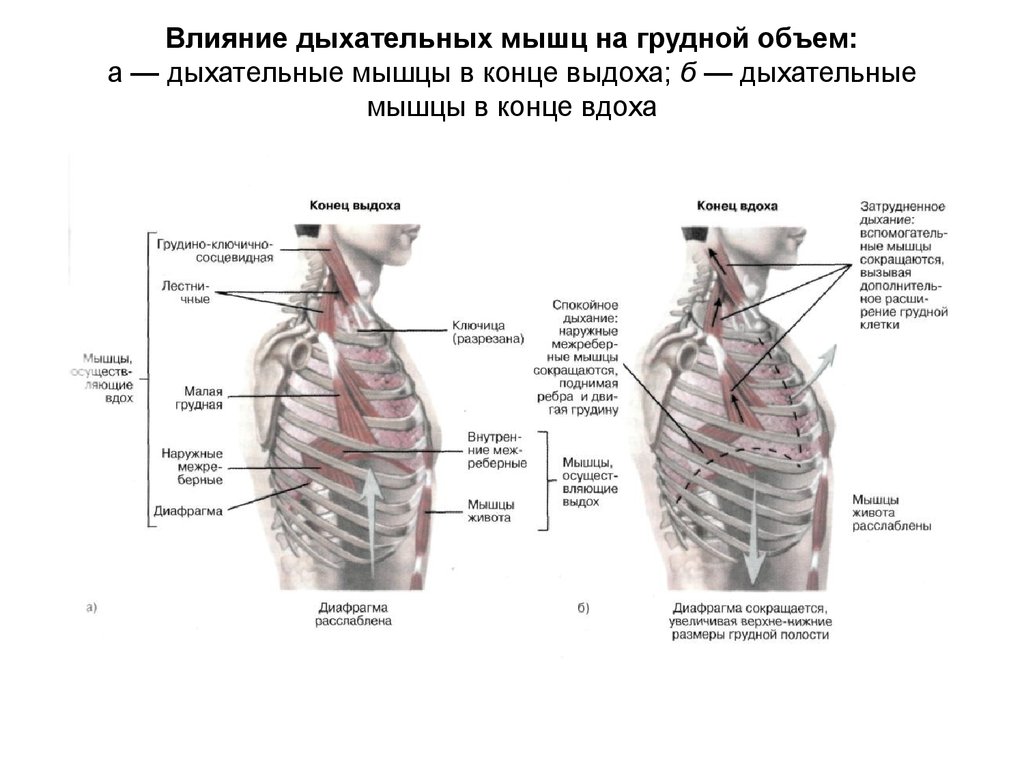

Дыхательные мышцыИнспираторные

Экспираторные

• прямая мышца живота;

Основные

Вспомогательные

• внутренняя мышца

живота;

• наружная мышца

живота;

• диафрагма;

• лестничные;

•косые мышцы живота;

• наружные межреберные

• грудино-ключичнососцевидные;

• поперечная мышца

живота;

• мелкие мышцы

головы и шеи;

• внутренние

• мышцы крыльев

носа

межреберные мышцы

18. Влияние дыхательных мышц на грудной объем: а — дыхательные мышцы в конце выдоха; б — дыхательные мышцы в конце вдоха

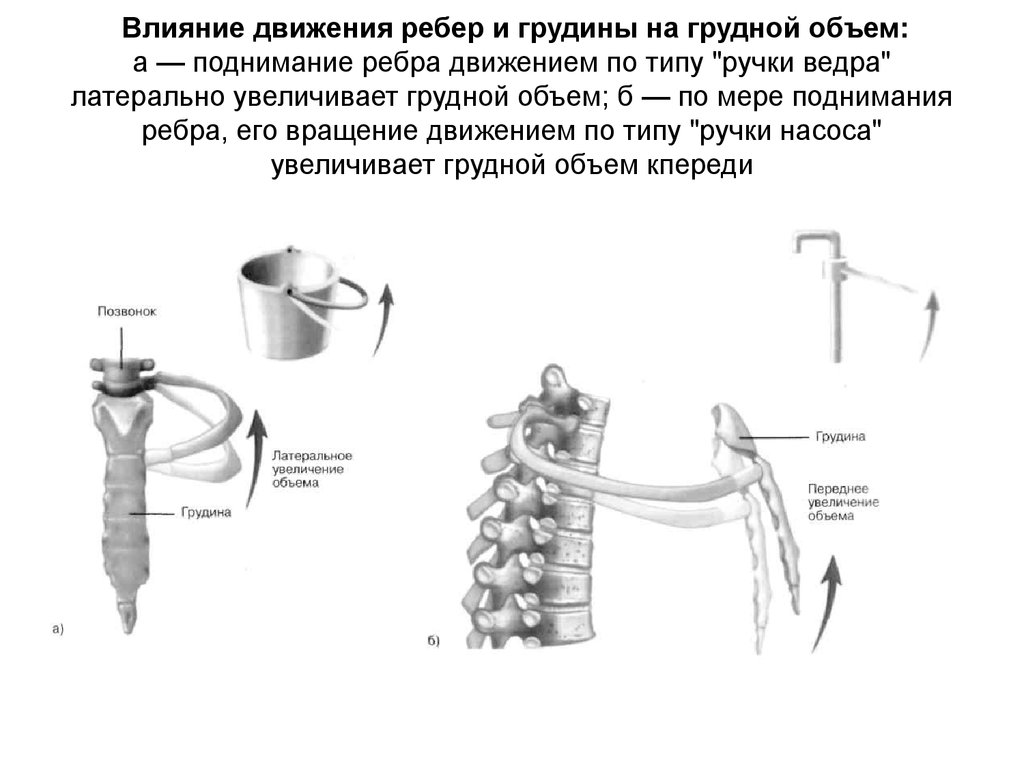

19. Влияние движения ребер и грудины на грудной объем: а — поднимание ребра движением по типу "ручки ведра" латерально увеличивает грудной объ

Влияние движения ребер и грудины на грудной объем:а — поднимание ребра движением по типу "ручки ведра"

латерально увеличивает грудной объем; б — по мере поднимания

ребра, его вращение движением по типу "ручки насоса"

увеличивает грудной объем кпереди

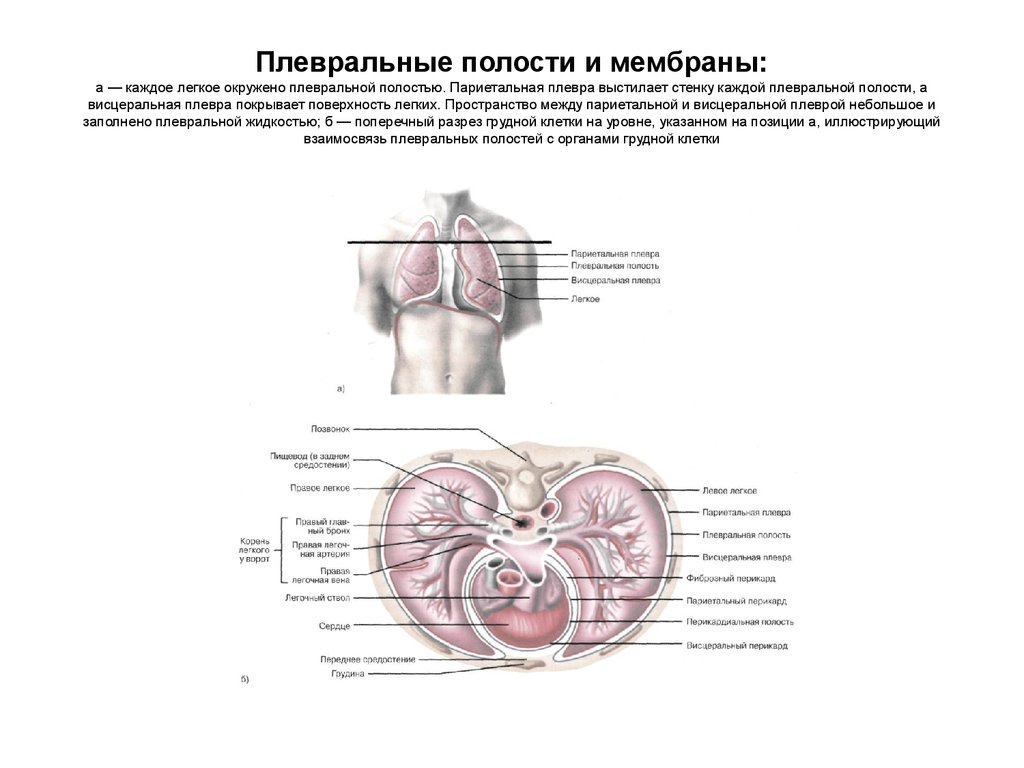

20. Плевральные полости и мембраны: а — каждое легкое окружено плевральной полостью. Париетальная плевра выстилает стенку каждой плевральной

полости, ависцеральная плевра покрывает поверхность легких. Пространство между париетальной и висцеральной плеврой небольшое и

заполнено плевральной жидкостью; б — поперечный разрез грудной клетки на уровне, указанном на позиции а, иллюстрирующий

взаимосвязь плевральных полостей с органами грудной клетки

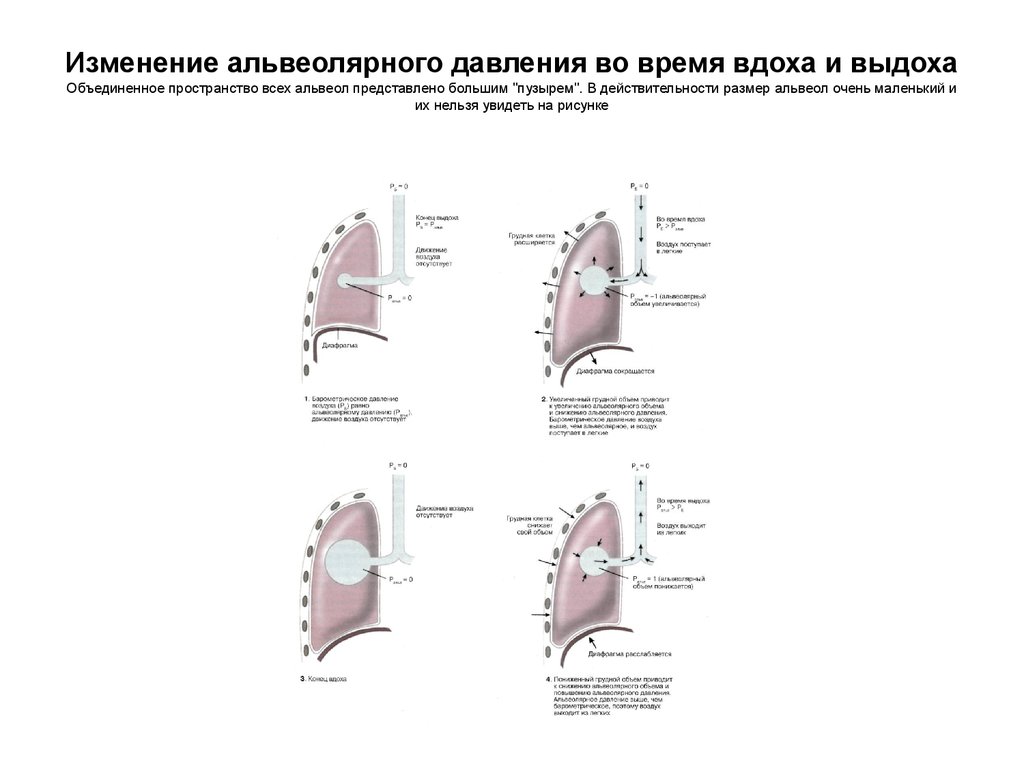

21. Изменение альвеолярного давления во время вдоха и выдоха Объединенное пространство всех альвеол представлено большим "пузырем". В действи

Изменение альвеолярного давления во время вдоха и выдохаОбъединенное пространство всех альвеол представлено большим "пузырем". В действительности размер альвеол очень маленький и

их нельзя увидеть на рисунке

22.

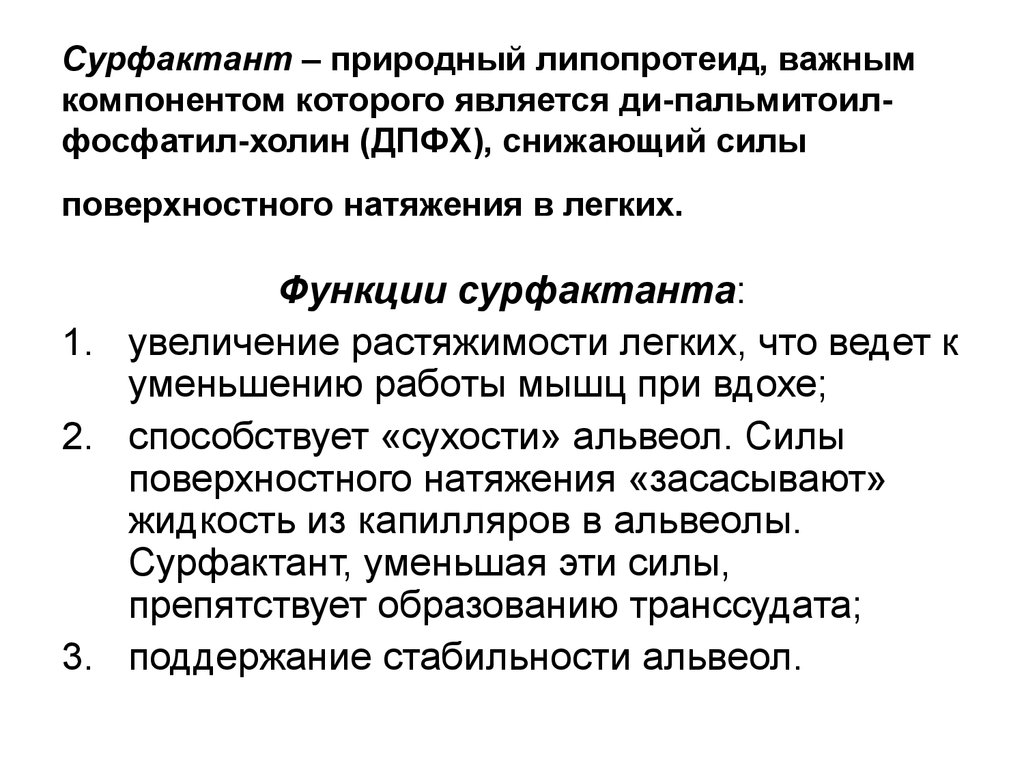

23. Сурфактант – природный липопротеид, важным компонентом которого является ди-пальмитоил-фосфатил-холин (ДПФХ), снижающий силы поверхностн

Сурфактант – природный липопротеид, важнымкомпонентом которого является ди-пальмитоилфосфатил-холин (ДПФХ), снижающий силы

поверхностного натяжения в легких.

Функции сурфактанта:

1. увеличение растяжимости легких, что ведет к

уменьшению работы мышц при вдохе;

2. способствует «сухости» альвеол. Силы

поверхностного натяжения «засасывают»

жидкость из капилляров в альвеолы.

Сурфактант, уменьшая эти силы,

препятствует образованию транссудата;

3. поддержание стабильности альвеол.

24.

25.

Вентиляция – это процесс движениявоздуха в легкие и из легких

26.

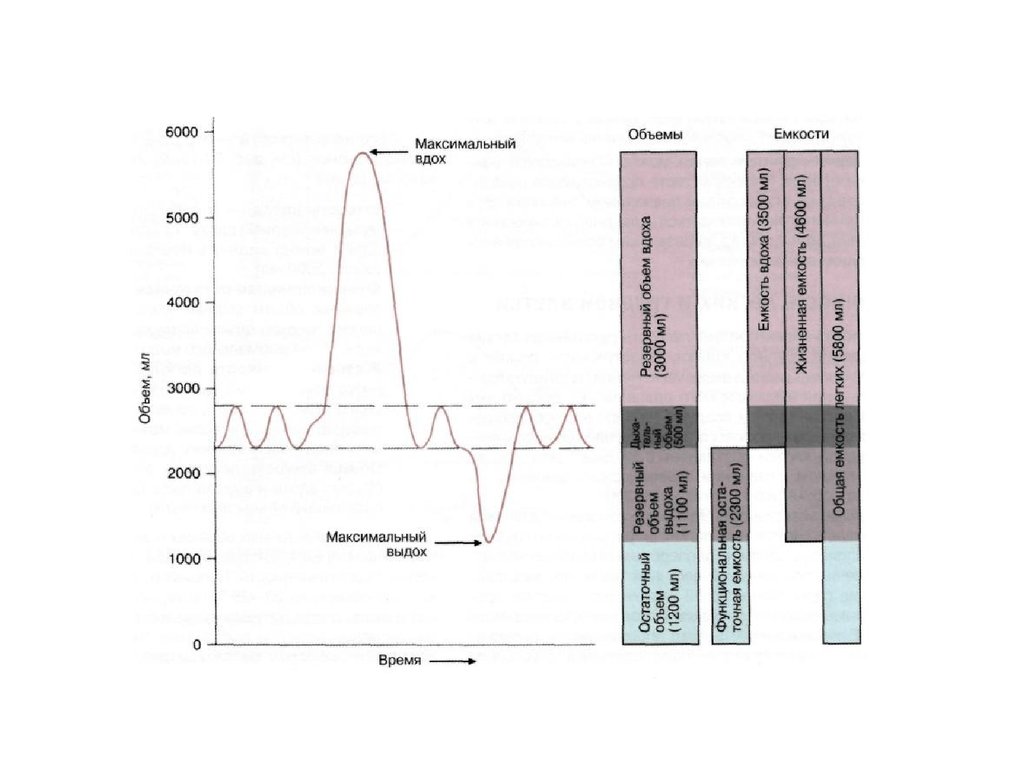

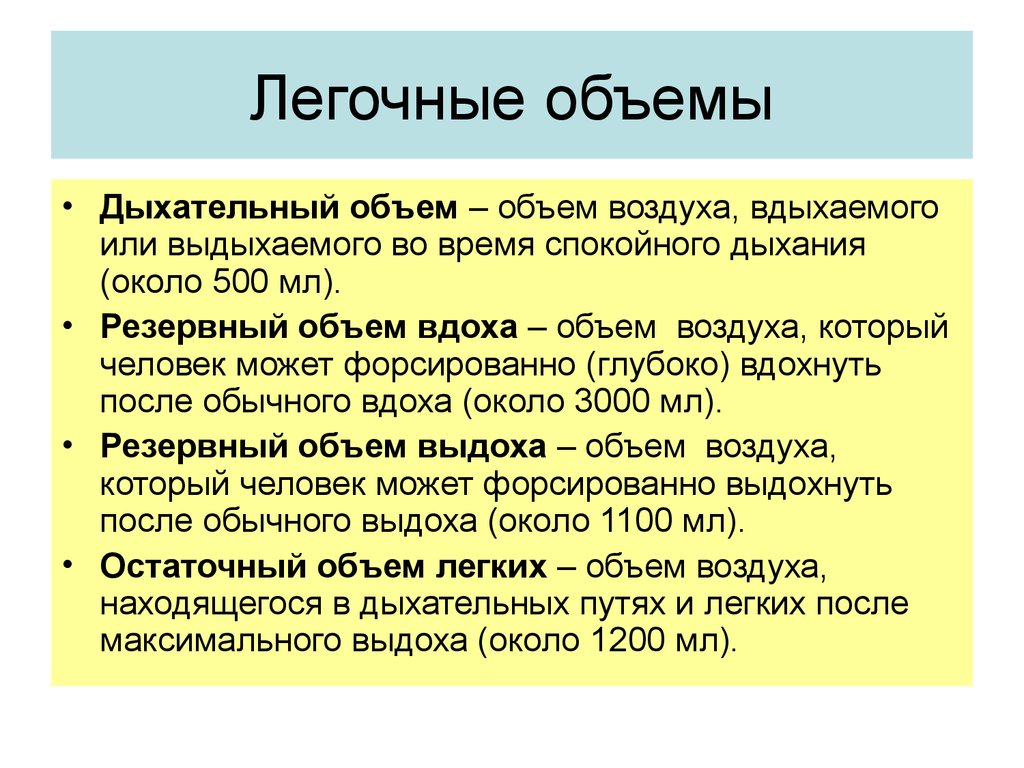

27. Легочные объемы

• Дыхательный объем – объем воздуха, вдыхаемогоили выдыхаемого во время спокойного дыхания

(около 500 мл).

• Резервный объем вдоха – объем воздуха, который

человек может форсированно (глубоко) вдохнуть

после обычного вдоха (около 3000 мл).

• Резервный объем выдоха – объем воздуха,

который человек может форсированно выдохнуть

после обычного выдоха (около 1100 мл).

• Остаточный объем легких – объем воздуха,

находящегося в дыхательных путях и легких после

максимального выдоха (около 1200 мл).

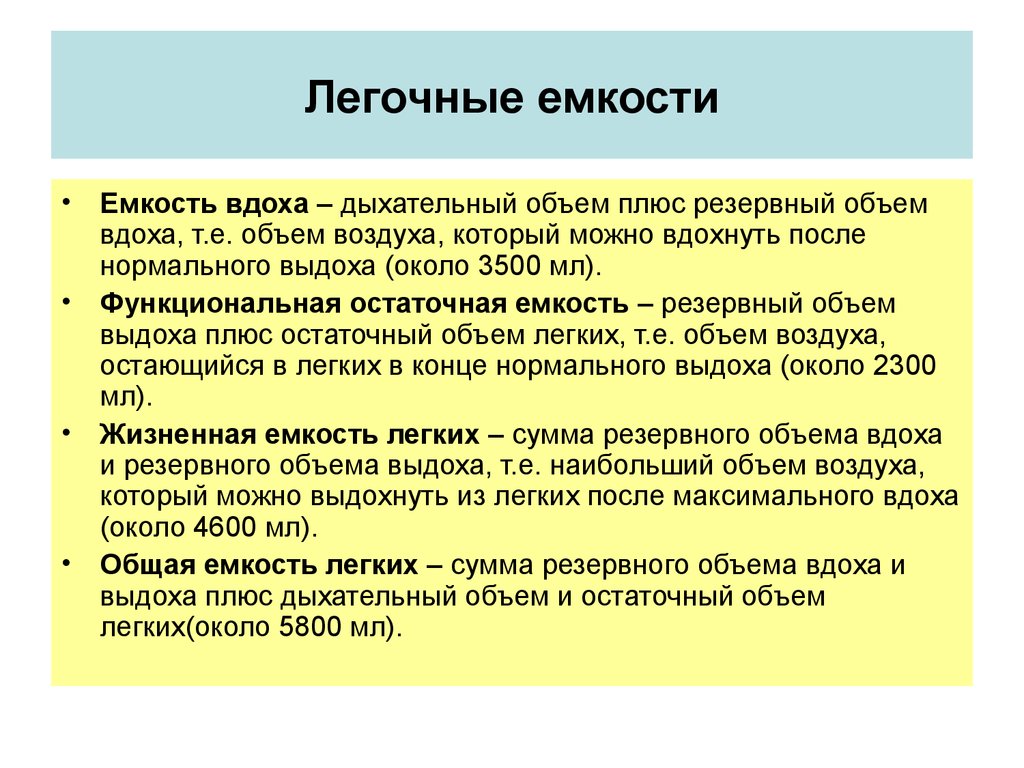

28. Легочные емкости

Емкость вдоха – дыхательный объем плюс резервный объем

вдоха, т.е. объем воздуха, который можно вдохнуть после

нормального выдоха (около 3500 мл).

Функциональная остаточная емкость – резервный объем

выдоха плюс остаточный объем легких, т.е. объем воздуха,

остающийся в легких в конце нормального выдоха (около 2300

мл).

Жизненная емкость легких – сумма резервного объема вдоха

и резервного объема выдоха, т.е. наибольший объем воздуха,

который можно выдохнуть из легких после максимального вдоха

(около 4600 мл).

Общая емкость легких – сумма резервного объема вдоха и

выдоха плюс дыхательный объем и остаточный объем

легких(около 5800 мл).

29.

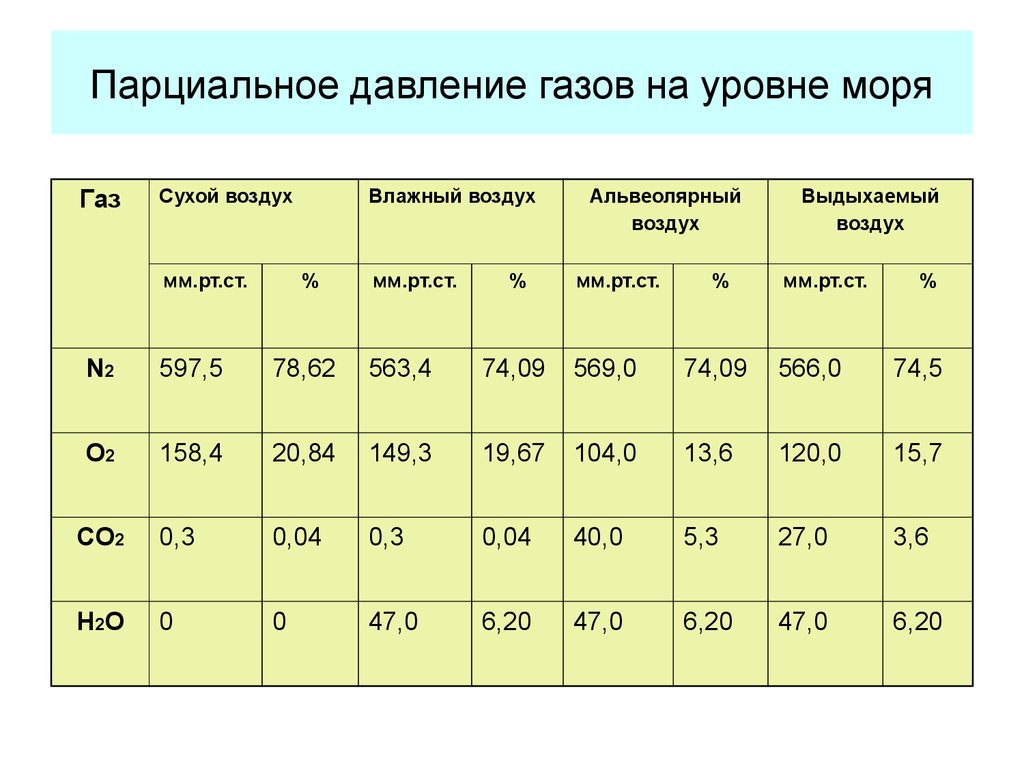

30. Парциальное давление газов на уровне моря

ГазСухой воздух

мм.рт.ст.

Влажный воздух

%

мм.рт.ст.

%

Альвеолярный

воздух

мм.рт.ст.

%

Выдыхаемый

воздух

мм.рт.ст.

%

N2

597,5

78,62

563,4

74,09

569,0

74,09

566,0

74,5

O2

158,4

20,84

149,3

19,67

104,0

13,6

120,0

15,7

CO2

0,3

0,04

0,3

0,04

40,0

5,3

27,0

3,6

H2 O

0

0

47,0

6,20

47,0

6,20

47,0

6,20

31. Процесс изменения парциального давления кислорода и углекислого газа

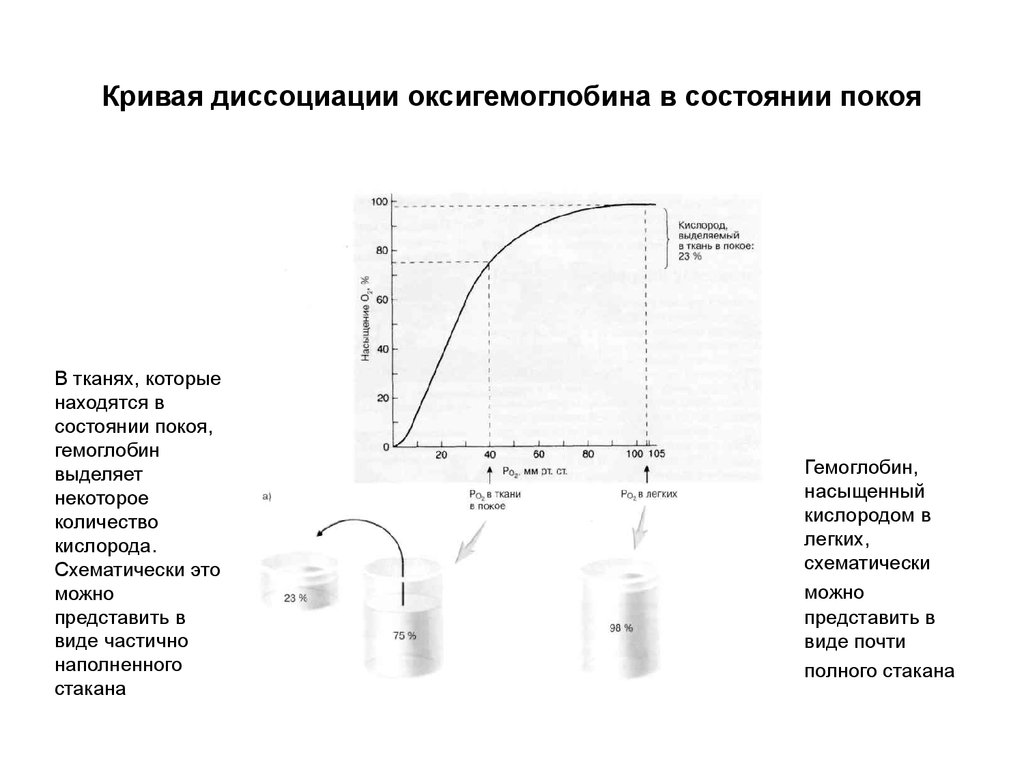

32. Кривая диссоциации оксигемоглобина в состоянии покоя

В тканях, которыенаходятся в

состоянии покоя,

гемоглобин

выделяет

некоторое

количество

кислорода.

Схематически это

можно

представить в

виде частично

наполненного

стакана

Гемоглобин,

насыщенный

кислородом в

легких,

схематически

можно

представить в

виде почти

полного стакана

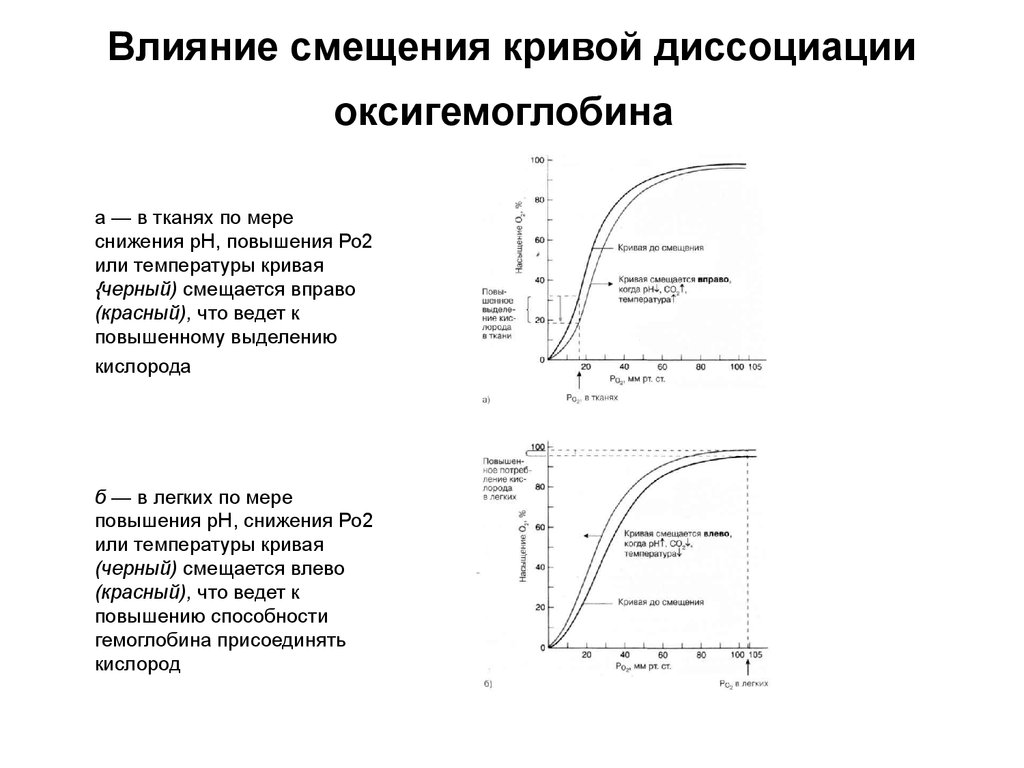

33. Влияние смещения кривой диссоциации оксигемоглобина

а — в тканях по мереснижения рН, повышения Ро2

или температуры кривая

{черный) смещается вправо

(красный), что ведет к

повышенному выделению

кислорода

б — в легких по мере

повышения рН, снижения Ро2

или температуры кривая

(черный) смещается влево

(красный), что ведет к

повышению способности

гемоглобина присоединять

кислород

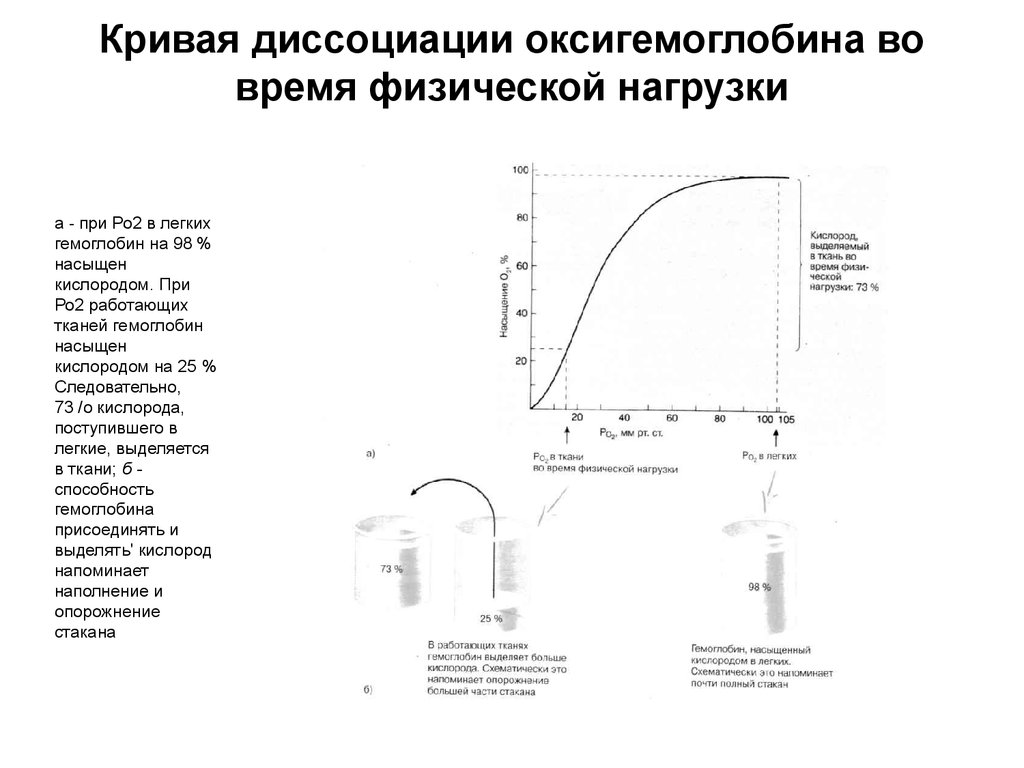

34. Кривая диссоциации оксигемоглобина во время физической нагрузки

а - при Ро2 в легкихгемоглобин на 98 %

насыщен

кислородом. При

Ро2 работающих

тканей гемоглобин

насыщен

кислородом на 25 %

Следовательно,

73 /о кислорода,

поступившего в

легкие, выделяется

в ткани; б способность

гемоглобина

присоединять и

выделять' кислород

напоминает

наполнение и

опорожнение

стакана

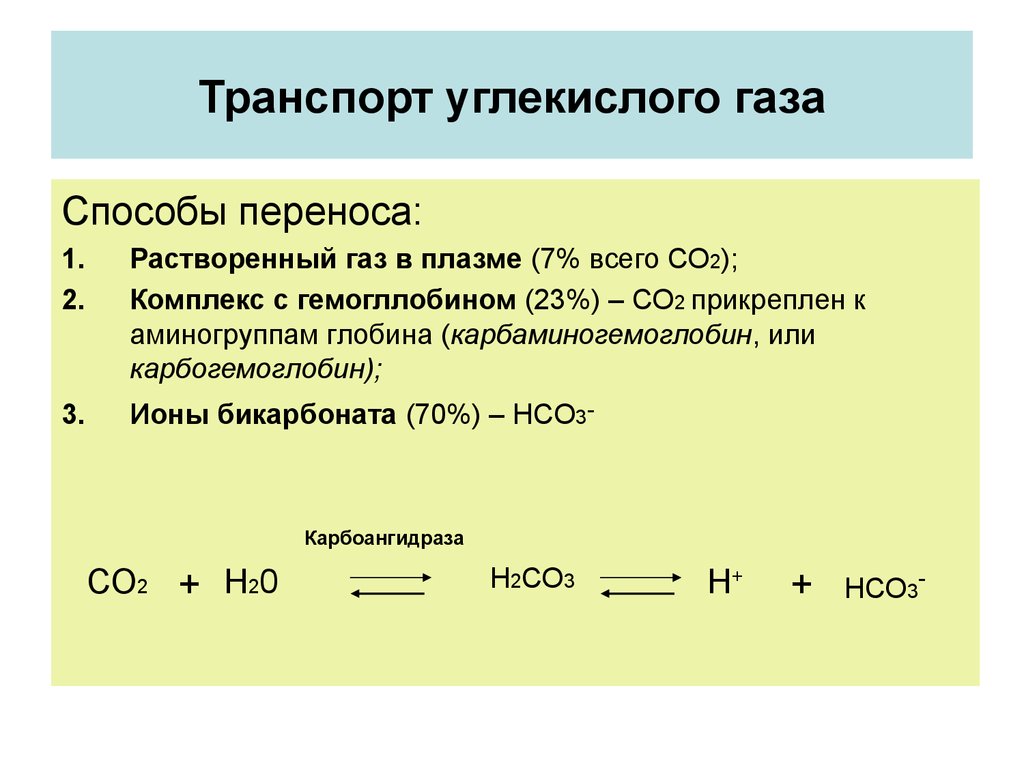

35. Транспорт углекислого газа

Способы переноса:1.

2.

Растворенный газ в плазме (7% всего СО2);

Комплекс с гемогллобином (23%) – СО2 прикреплен к

аминогруппам глобина (карбаминогемоглобин, или

карбогемоглобин);

3.

Ионы бикарбоната (70%) – НСО3-

Карбоангидраза

СО2 + Н20

Н2СО3

Н+

+

НСО3-

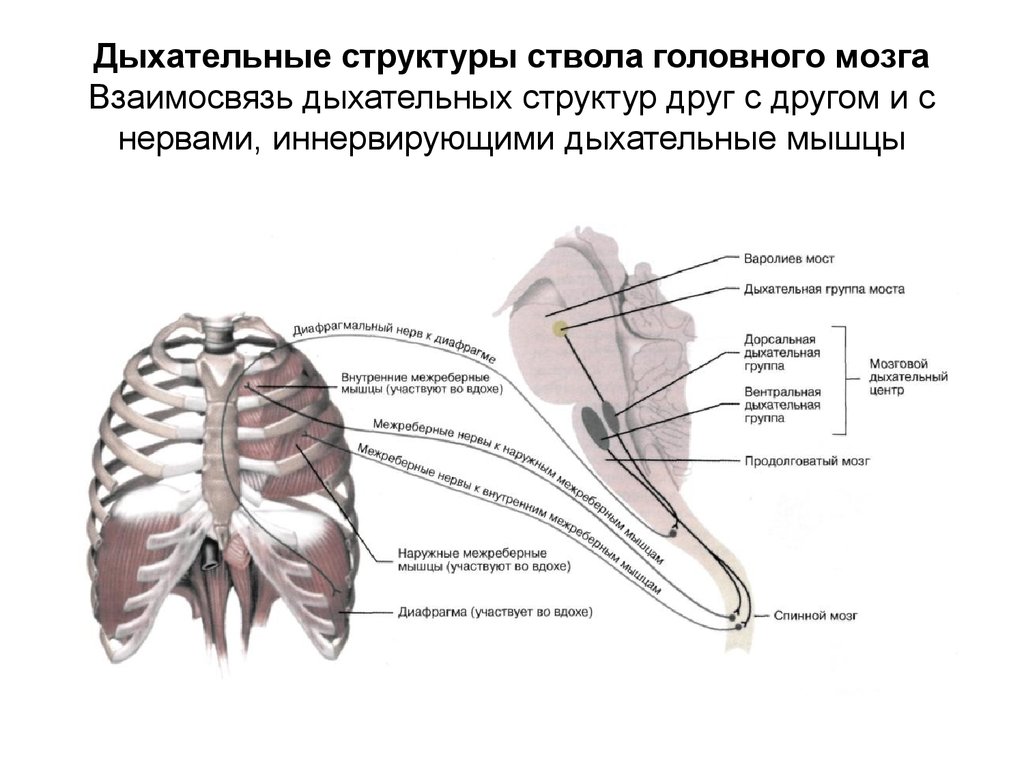

36. Дыхательные структуры ствола головного мозга Взаимосвязь дыхательных структур друг с другом и с нервами, иннервирующими дыхательные мышц

Дыхательные структуры ствола головного мозгаВзаимосвязь дыхательных структур друг с другом и с

нервами, иннервирующими дыхательные мышцы

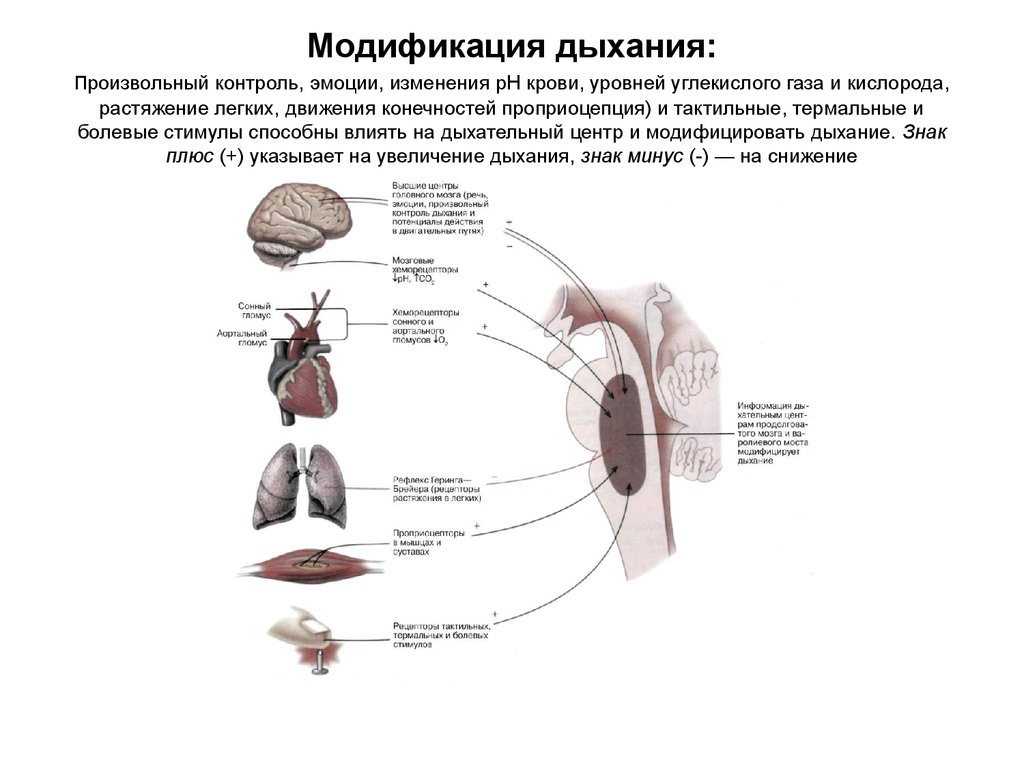

37. Модификация дыхания: произвольный контроль, эмоции, изменения рН крови, уровней углекислого газа и кислорода, растяжение легких, движения

Модификация дыхания:произвольный контроль, эмоции, изменения рН крови, уровней углекислого газа и кислорода,

растяжение легких, движения конечностей проприоцепция) и тактильные, термальные и

болевые стимулы способны влиять на дыхательный центр и модифицировать дыхание. Знак

плюс (+) указывает на увеличение дыхания, знак минус (-) — на снижение

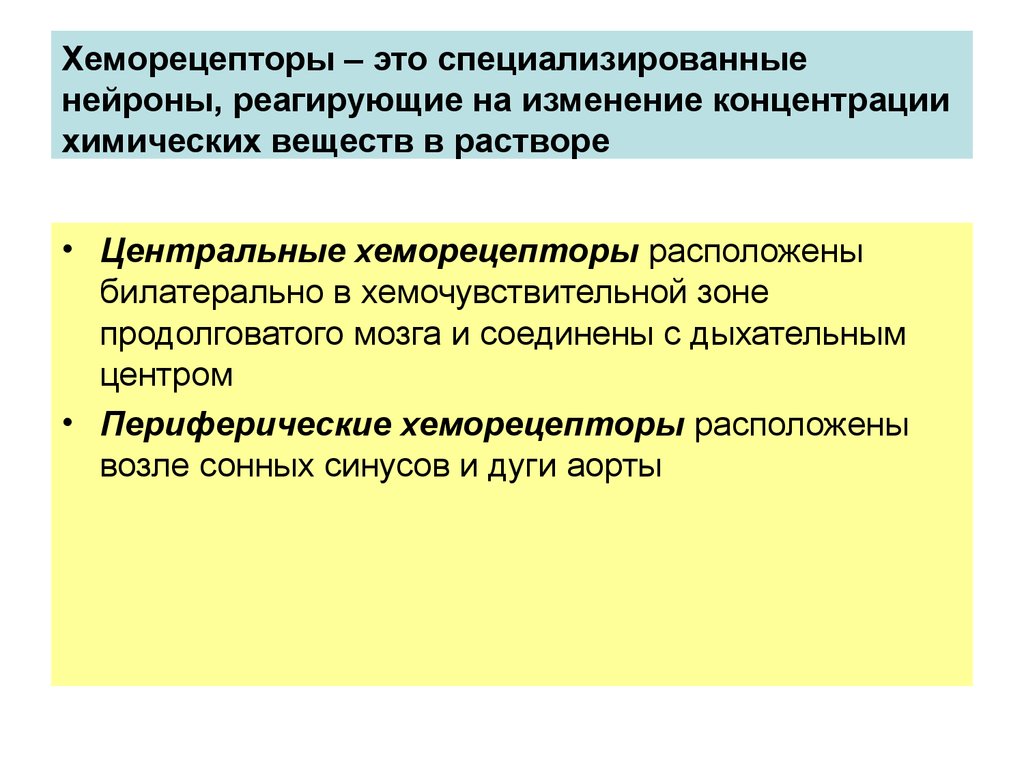

38. Хеморецепторы – это специализированные нейроны, реагирующие на изменение концентрации химических веществ в растворе

• Центральные хеморецепторы расположеныбилатерально в хемочувствительной зоне

продолговатого мозга и соединены с дыхательным

центром

• Периферические хеморецепторы расположены

возле сонных синусов и дуги аорты

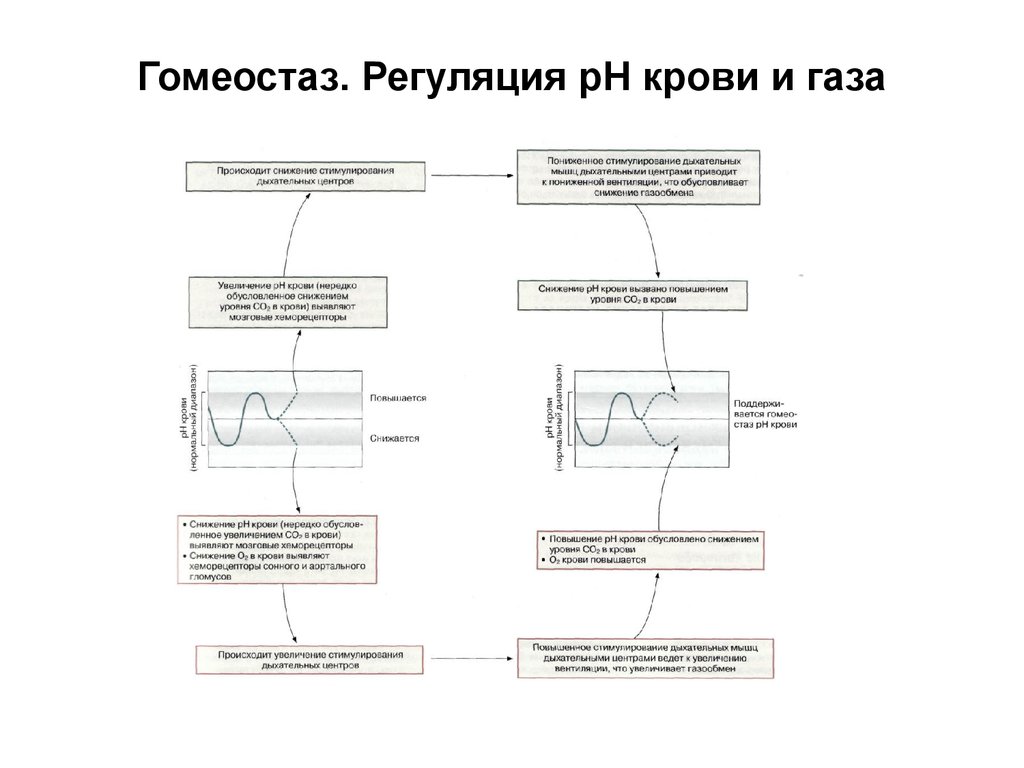

39. Гомеостаз. Регуляция рН крови и газа

40. Механизмы влияния физических нагрузок на вентиляцию

А. Мгновенное усиление вентиляции (до 50% общегоувеличения). Стимуляция дыхательного центра по

коллатералям из двигательной коры головного мозга

Б. Постепенное усиление вентиляции (в течение 4-6 минут

после начала нагрузки). Колебания мгновенных значений

парциального давления О2 и СО2 , а также рН в артериальной

крови, хотя средние величины этих параметров неизменны.

При очень больших физических нагрузках, превышающих

анаэробный порог (уровень нагрузки, выполняемой без

значительного изменения рН крови), когда скелетные мышцы

производят и выделяют в кровь молочную кислоту, в регуляцию

включаются периферические хеморецепторы.

41. Адаптация дыхательной системы к физическим нагрузкам

• Некоторое увеличение ЖЕЛ;• Некоторое уменьшение остаточного объема

легких;

• Увеличение дыхательного объема в покое;

• Увеличение интенсивности дыхания при

максимальной нагрузке;

• Рост кровотока через легкие при

максимальной нагрузке

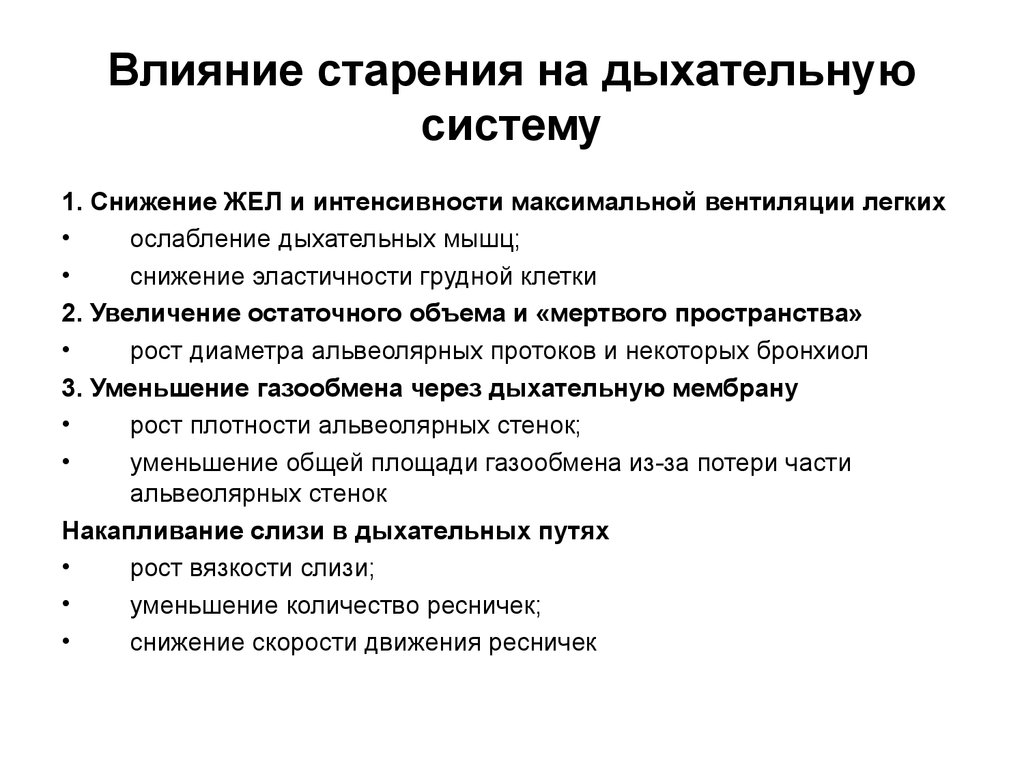

42. Влияние старения на дыхательную систему

1. Снижение ЖЕЛ и интенсивности максимальной вентиляции легкихослабление дыхательных мышц;

снижение эластичности грудной клетки

2. Увеличение остаточного объема и «мертвого пространства»

рост диаметра альвеолярных протоков и некоторых бронхиол

3. Уменьшение газообмена через дыхательную мембрану

рост плотности альвеолярных стенок;

уменьшение общей площади газообмена из-за потери части

альвеолярных стенок

Накапливание слизи в дыхательных путях

рост вязкости слизи;

уменьшение количество ресничек;

снижение скорости движения ресничек

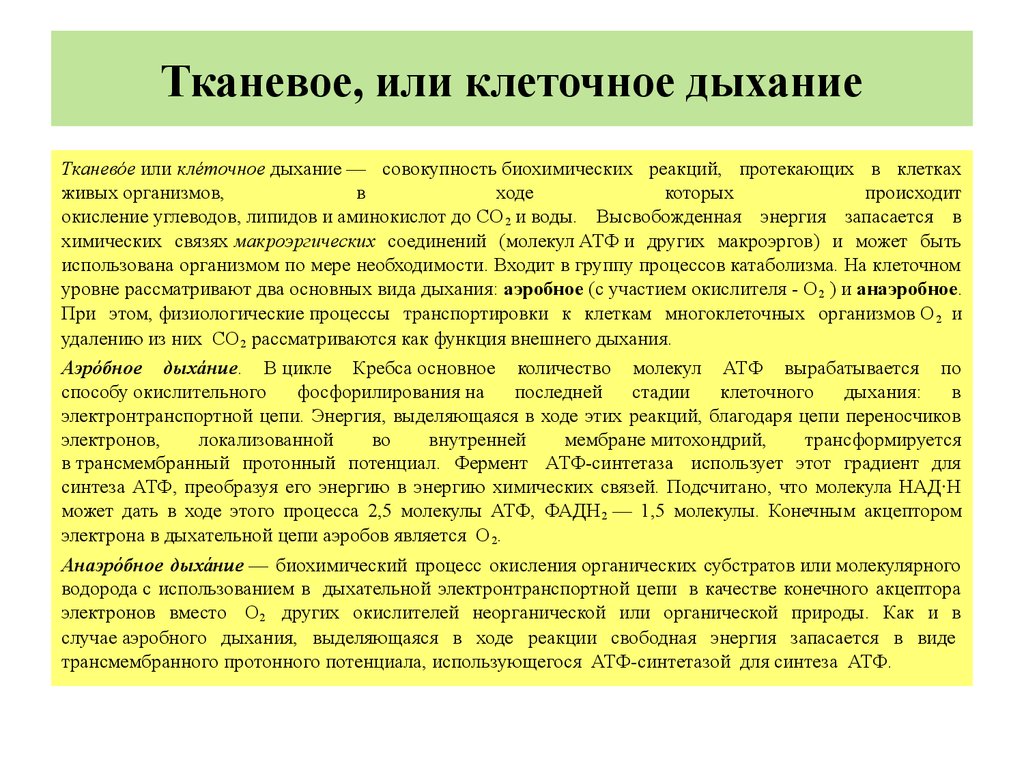

43. Тканевое, или клеточное дыхание

Тканевое, или клеточное дыханиеТканевоое или клеоточное дыхание — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках

живых организмов,

в

ходе

которых

происходит

окисление углеводов, липидов и аминокислот до СО 2 и воды. Высвобожденная энергия запасается в

химических связях макроэргических соединений (молекул АТФ и других макроэргов) и может быть

использована организмом по мере необходимости. Входит в группу процессов катаболизма. На клеточном

уровне рассматривают два основных вида дыхания: аэробное (с участием окислителя - О 2 ) и анаэробное.

При этом, физиологические процессы транспортировки к клеткам многоклеточных организмов О 2 и

удалению из них СО2 рассматриваются как функция внешнего дыхания.

Аэрообное дыхаоние. В цикле Кребса основное количество молекул АТФ вырабатывается по

способу окислительного

фосфорилирования на

последней

стадии

клеточного

дыхания:

в

электронтранспортной цепи. Энергия, выделяющаяся в ходе этих реакций, благодаря цепи переносчиков

электронов,

локализованной

во

внутренней

мембране митохондрий,

трансформируется

в трансмембранный протонный потенциал. Фермент АТФ-синтетаза использует этот градиент для

синтеза АТФ, преобразуя его энергию в энергию химических связей. Подсчитано, что молекула НАД∙Н

может дать в ходе этого процесса 2,5 молекулы АТФ, ФАДН 2 — 1,5 молекулы. Конечным акцептором

электрона в дыхательной цепи аэробов является О 2.

Анаэрообное дыхаоние — биохимический процесс окисления органических субстратов или молекулярного

водорода с использованием в дыхательной электронтранспортной цепи в качестве конечного акцептора

электронов вместо О 2 других окислителей неорганической или органической природы. Как и в

случае аэробного дыхания, выделяющаяся в ходе реакции свободная энергия запасается в виде

трансмембранного протонного потенциала, использующегося АТФ-синтетазой для синтеза АТФ.

Медицина

Медицина