Похожие презентации:

Дедуктивная и индуктивная беседы

1.

ДЕДУКТИВНАЯ ИИНДУКТИВНАЯ БЕСЕДЫ

Выполнил: Родюк Н.П., 4 курс, группа 0154-03

2.

Дедукция (от лат. deductio – выведение) – переход в процессе познания от общего знания онекотором классе предметов и явлений к знанию частному и единичному. В дедукции общее знание

служит исходным пунктом рассуждения, и это общее знание предполагается «готовым»,

существующим. Заметим, что дедукция может осуществляться также от частного к частному или от

общего к общему. Особенность дедукции как метода познания, состоит в том, что истинность ее

посылок гарантирует истинность заключения. Поэтому дедукция обладает огромной силой

убеждения и широко применяется не только для доказательства теорем в математике, но и всюду, где

необходимы достоверные знания.

Индукция (от лат. inductio – наведение) – это переход в процессе познания от частного знания к

общему; от знания меньшей степени общности к знанию большей степени общности. Иными

словами, – это метод исследования, познания, связанный с обобщением результатов наблюдений и

экспериментов. Основная функция индукции в процессе познания – получение общих суждений, в

качестве которых могут выступать эмпирические и теоретические законы, гипотезы, обобщения. В

индукции раскрывается «механизм» возникновения общего знания. Особенностью индукции

является ее вероятностный характер, т.е. при истинности исходных посылок заключение индукции

только вероятно истинно и в конечном результате может оказаться как истинным, так и ложным.

3.

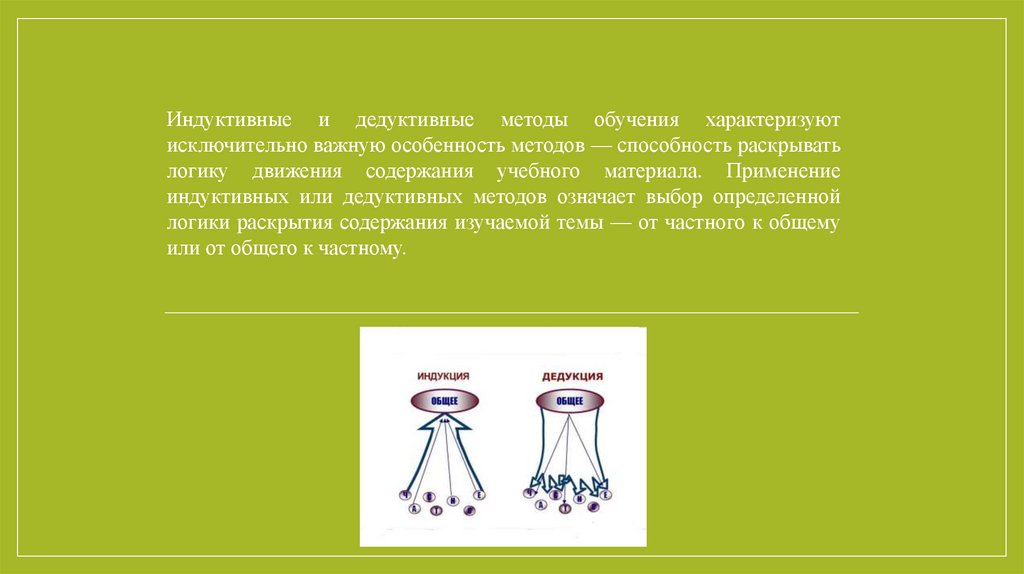

Индуктивные и дедуктивные методы обучения характеризуютисключительно важную особенность методов — способность раскрывать

логику движения содержания учебного материала. Применение

индуктивных или дедуктивных методов означает выбор определенной

логики раскрытия содержания изучаемой темы — от частного к общему

или от общего к частному.

4.

Индуктивный метод сходен с ассоциативным методом, однако спринципиально важными добавлениями: исходными объектами

могут быть не только конкретные предметы и представления, но и

абстрактные

понятия.

Данный

метод

направляет мысль

обучающегося к сравнению, классификации, обобщению.

Дедуктивный метод предполагает знакомство с общими

систематизирующими принципами, а затем с более частными и

конкретными фактами как реализацией этих общих принципов. Этот

способ используется, когда у школьников нет начальных

представлений и при введении понятия учителю не на что опираться.

5.

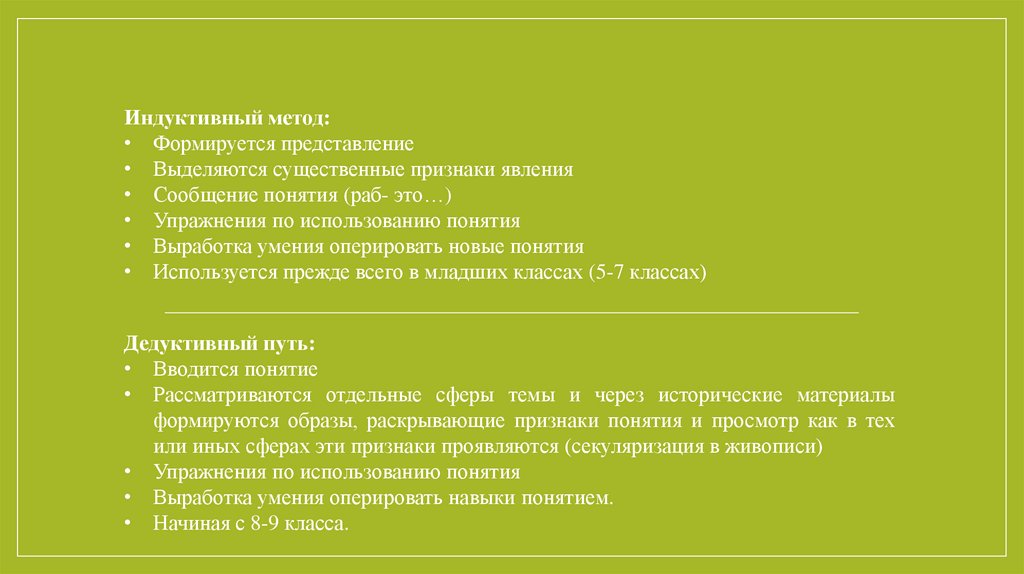

Индуктивный метод:• Формируется представление

• Выделяются существенные признаки явления

• Сообщение понятия (раб- это…)

• Упражнения по использованию понятия

• Выработка умения оперировать новые понятия

• Используется прежде всего в младших классах (5-7 классах)

Дедуктивный путь:

• Вводится понятие

• Рассматриваются отдельные сферы темы и через исторические материалы

формируются образы, раскрывающие признаки понятия и просмотр как в тех

или иных сферах эти признаки проявляются (секуляризация в живописи)

• Упражнения по использованию понятия

• Выработка умения оперировать навыки понятием.

• Начиная с 8-9 класса.

6.

7.

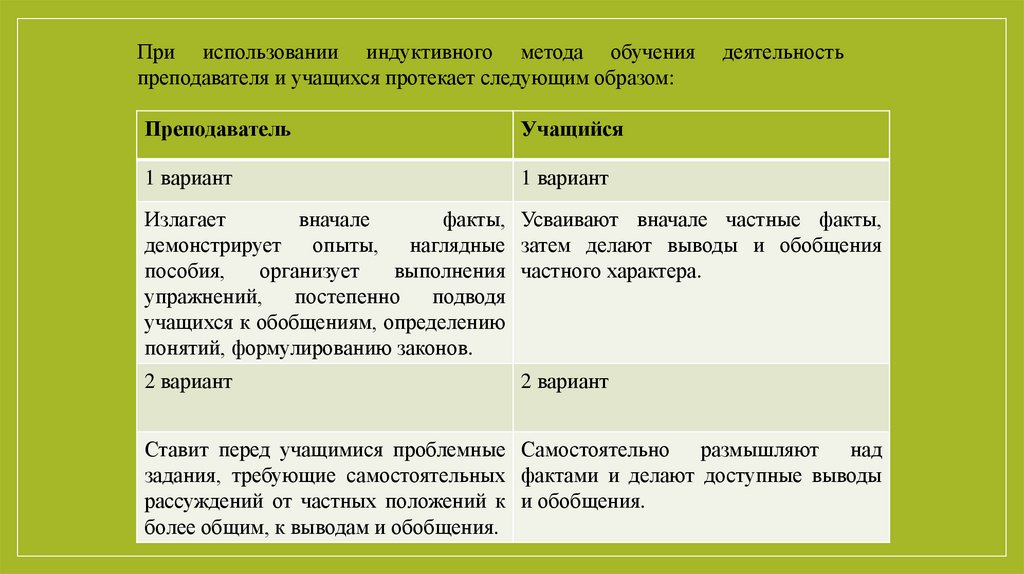

При использовании индуктивного метода обученияпреподавателя и учащихся протекает следующим образом:

Преподаватель

Учащийся

1 вариант

1 вариант

деятельность

Излагает

вначале

факты, Усваивают вначале частные факты,

демонстрирует опыты, наглядные затем делают выводы и обобщения

пособия,

организует

выполнения частного характера.

упражнений, постепенно подводя

учащихся к обобщениям, определению

понятий, формулированию законов.

2 вариант

2 вариант

Ставит перед учащимися проблемные Самостоятельно размышляют над

задания, требующие самостоятельных фактами и делают доступные выводы

рассуждений от частных положений к и обобщения.

более общим, к выводам и обобщения.

8.

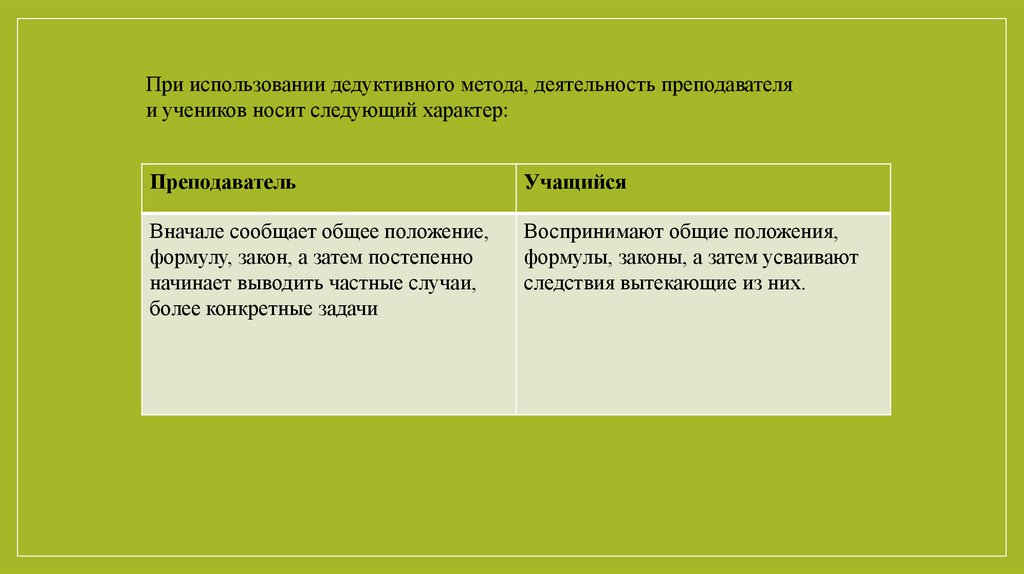

При использовании дедуктивного метода, деятельность преподавателяи учеников носит следующий характер:

Преподаватель

Учащийся

Вначале сообщает общее положение,

формулу, закон, а затем постепенно

начинает выводить частные случаи,

более конкретные задачи

Воспринимают общие положения,

формулы, законы, а затем усваивают

следствия вытекающие из них.

9.

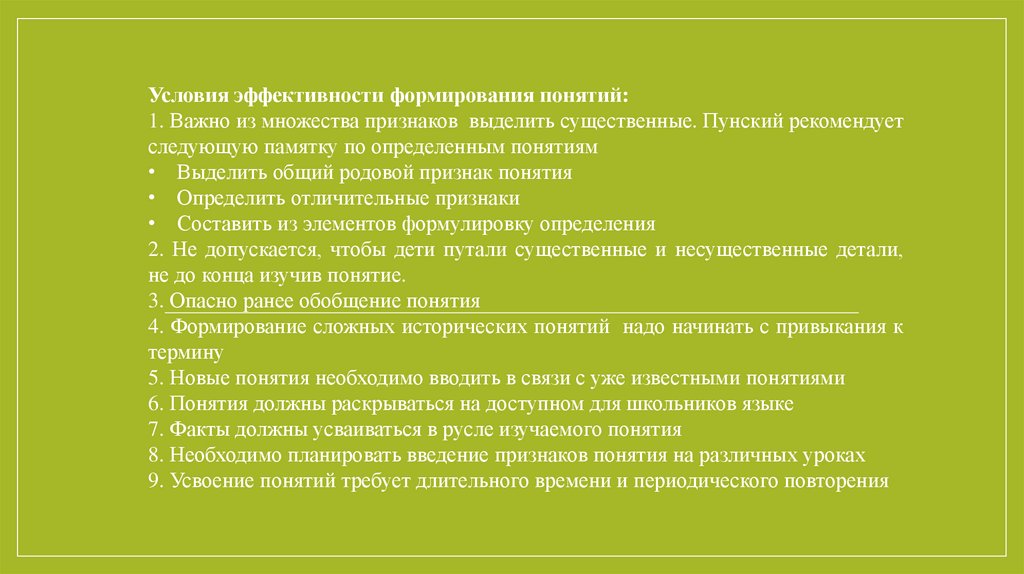

Условия эффективности формирования понятий:1. Важно из множества признаков выделить существенные. Пунский рекомендует

следующую памятку по определенным понятиям

• Выделить общий родовой признак понятия

• Определить отличительные признаки

• Составить из элементов формулировку определения

2. Не допускается, чтобы дети путали существенные и несущественные детали,

не до конца изучив понятие.

3. Опасно ранее обобщение понятия

4. Формирование сложных исторических понятий надо начинать с привыкания к

термину

5. Новые понятия необходимо вводить в связи с уже известными понятиями

6. Понятия должны раскрываться на доступном для школьников языке

7. Факты должны усваиваться в русле изучаемого понятия

8. Необходимо планировать введение признаков понятия на различных уроках

9. Усвоение понятий требует длительного времени и периодического повторения

10.

Беседа — диалоговая форма общения учителя иучащихся, в процессе которой учитель путем

постановки тщательно продуманных вопросов

подводит учеников к пониманию нового материала

или проверяет усвоение ими уже изученного.

Структура беседы очень проста: вопрос — ответ.

Но успех се проведения во многом зависит от правильности постановки вопросов. Они

должны:

- быть четкими, краткими, содержательными;

- задаваться всему классу;

- формулироваться гак, чтобы будить ум ученика;

- быть разной сложности и иметь открытую форму;

- задавая вопрос, его нельзя корректировать по ходу ответа ученика или в момент

раздумывания класса.

11.

Проводя беседу, следует помнить общие к ней требования:- необходимо вникать в неправильные ответы и направлять мысль учеников в

нужное русло;

- после правильного ответа ученика нужно подчеркнуть интересное высказывание;

- необходимо контролировать речь ученика, чтобы ответ был грамотно построен;

- нельзя ограничиваться одним ответом на поставленный вопрос;

- необходимо побуждать учащихся самим задавать вопросы.

12.

Беседа эффективна во всех отношениях. С помощью целенаправленных и умело поставленныхвопросов учащиеся припоминают уже известные им знания и усваивают новые путем

самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. Беседа заставляет мысль ученика

следовать за мыслью учителя, в результате чего учащиеся шаг за шагом продвигаются в освоении

новых знаний. Она максимально активизирует мышление, служит прекрасным средством

диагностики усвоенных знаний, развивает речь, оказывает большое воспитательное воздействие.

Однако при всех плюсах беседы нужно помнить и о ее минусах. Она требует много времени не

только при подготовке к уроку, но и при проведении на уроке. Выбирая тему беседы, необходимо

взвесить свои возможности и готовность класса (необходимый запас знаний, психологический

климат, умение слушать и слышать товарища), продумать выход из незапланированной ситуации,

иметь запасной вариант плана урока. Существует опасность отклониться от темы урока или вовсе

уйти в сторону. Учителю бывает трудно по ходу беседы сформулировать корректирующие

дополнительные вопросы. Большинство учеников класса могут остаться пассивными участниками

беседы.

13.

Пример14.

С ассоциативным методом сходен индуктивный метод. Отличием являетсялишь то, что при индуктивном методе рассматриваются не только

конкретные предметы и представления, но и абстрактные понятия.

Данный метод направляет мысль ученика к сравнению, классификации,

обобщению. Обучающиеся абстрагируясь, обобщают свойства объектов

соответствующим термином - названием понятия, а затем применяют

введённый термин к различным объектам, имеющим свойства,

выявленные в результате анализа.

Например, в 10 классе на уроке «Нации и межнациональные отношения» рассматриваются

понятия «народ», «этнос», «народность», «нация», «национальность». Основная задача при

работе с ними сводится к тому, чтобы выделить ключевые признаки, объединяющие данные

понятия.

Для введения этих понятий можно опереться на исторические знания обучающихся о

многообразии этнического состава населения в различные исторические эпохи, о путях

формирования отдельных этносов, об их взаимодействии с институтом государства. Формой

организации работы может стать заполнение таблицы «Виды этнической общности», используя

материал учебника.

15.

Когда у школьников нет начальных представлений и при введениипонятия учителю не на что опираться, используется дедуктивный метод.

Это метод мышления, при котором частное положение логическим

путём выводится из общего. Учитель сначала вводит понятие, оперирует

понятием в изложении материала, конкретизирует его содержание. Ко

времени обязательного введения понятия ученики уже знакомы с ним,

что обеспечивает успех его усвоения.

Например, на уроке по теме «Гражданское общество и государство» (9 класс) вводится понятие

«гражданское общество» – совокупность негосударственных общественных отношений и

институтов, выражающих разнообразные частные (индивидуальные и коллективные) интересы и

потребности свободных граждан в различных сферах жизни. Выделяются ключевые признаки

понятия: 1) совокупность негосударственных общественных отношений и институтов (семья,

церковь, профессиональные союзы. женские, молодёжные организации, союзы предпринимателей и

т.д.); 2) негосударственные общественные отношения и институты выражают разнообразные частные

(индивидуальные и коллективные) интересы и потребности свободных граждан в различных сферах

жизни (взаимодействие людей в процессе производства, деятельность молодёжных организаций,

роль церкви в духовной жизни общества и т.д.).

16.

Пример17.

Индукция – тип умозаключений, который строится на последовательном переходе от обсуждениячастных сторон предмета к его общему свойству. Например, при последовательном рассмотрении

того, что зеленые растения, используя энергию солнечного света и минеральные вещества, можно

сформулировать вывод: растения обладают фотосинтезом. Индуктивное образование понятий

характерно для начального этапа обучения, основой которого служат обобщения опытных данных.

Это понятия о строении и свойствах растений, животных, грибов, об условиях их существования, о

чертах приспособленности к среде обитания, строении и свойствах человеческого организма и др.

Индуктивно выводятся и более общие понятия, например, обмен веществ, деление клетки,

экологические свойства организмов, эволюция систем органов у животных, филогенетические связи

и т.п. При этом особое место принадлежит наблюдению объектов (натуральных или

изобразительных), сравнению и обобщению наблюдений.

Для индуктивного пути формирования понятий характерна такая последовательность деятельности

учителя и учащихся: наблюдение объектов и явлений; их сопоставление, выделение на этой основе

признаков; их обобщение; работа с определением понятия, в котором выделяют существенные

признаки; применение знаний на практике.

18.

19.

Дедукция – движение мысли от общего к частному. Дедуктивный способ предполагает знакомство собщими систематизирующими принципами, а затем с более частными и конкретными фактами как

реализацией этих общих принципов. Уже на первом этапе обучения биологии вводится ряд

абстрактных теоретических понятий (приспособленность, биоразнообразие, система живых

организмов, царства), являющихся исходными для развития целостной системы теоретических знаний

(организм, вид, род, семейство, эволюция, происхождение). Здесь же берет начало формирование

общих теоретических понятий (видообразование, естественный отбор, борьба за существование,

взаимоотношения организмов и среды, уровни организации жизни, биосистемы, экосистемы),

которые для учащихся пока ещё абстрактны из-за малого количество известных им признаков, что

осложняет их определение в школьных курсах биологии о растениях, животных и человеке. В то же

время начало развития этих общебиологических понятий в данных курсах способствует в

сравнительно короткое время накоплению знаний для более успешного формирования названных

теоретических понятий.

Последовательность деятельности при дедуктивном пути: сначала дается определение понятия; после

этого организуется работа над усвоением его признаков и связей; затем осуществляется закрепление

признаков и связей; устанавливаются связи с другими понятиями; проводятся упражнения в

различении понятий.

20.

21.

Пример22.

23.

24.

Пример25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал носит,преимущественно, фактический характер или связан с формированием понятий, смысл

которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Широко применимы

индуктивные методы для изучении технических устройств и выполнении практических

заданий. Индуктивным методом решаются многие математические задачи, особенно когда

преподаватель считает необходимым самостоятельно подвести обучаемых к усвоению

некоторой более обобщенной формулы.

Слабость индуктивного метода обучения состоит в том, что они требуют большего времени на

изучение нового материала, чем дедуктивные. Они в меньшей мере способствуют развитию

абстрактного мышления, так как опираются на конкретные факты, опыты и другие данные.

Дедуктивный метод способствует быстрому прохождению учебного материала, активнее развивает

абстрактное мышление. Применение его особенно полезно при изучении теоретического материала,

при решении задач, требующих выявления следствий из некоторых более общих положений.

Так для математических понятий всеобщей основой выступают общие отношения величины, для

грамматики роль такой всеобщей основы выполняют отношения формы и значения слова. Поскольку

эти общие основы связи можно выразить в форме моделей (схем, формул, законов, правил), то

учащихся учат использовать эти модели. Такой подход позволяет учащимся раньше усваивать знания

общего и абстрактного характера и уже из них выводить более частные и конкретные знания. Но это

не означает, что необходимо перейти к дедуктивному изучению всего материала.

36.

Методика преподавания обществознания в начальнойшколе : учеб, пособие для студ. сред, проф. учеб, заведений /

Г.А. Чернова, Л. Г.Жукова, И. В, Митюкова. — М .: Издательский центр

«Академия», 2008. — 240 с.

История Древнего мира. 5 класс. Методическое

пособие. Авторы: Эмилия Ванина, Кирилл Камелин,

Наталья Лазукова, Олег Иванов

http://mogtk-bks.by/metrec/33-metodicheskierekomendacii-ispolzovanie-metodov-obucheniya-vuchebnom-processe.html

https://multiurok.ru/files/deiatelnostnye-metody-ipriiomy-obucheniia.html

http://rusnauka.com/ONG/Philosophia/6_tjagnibedina.%2

0tezisy.doc.htm

https://studopedia.ru/9_137732_na-urokahobshchestvoznaniya.html

Педагогика

Педагогика