Похожие презентации:

Системная красная волчанка

1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

Проектная работа

на тему

Системная красная волчанка

Выполнили

студентки группы 03051842

специальность Лабораторная диагностика

Колбасина Светлана Олеговна

Ефимова Дарья Дмитриевна

Корнеева Ирина Ивановна

Белгород

2021

Руководитель:

Луханина Елена Михайловна

2.

Актуальность выбранной темыСистемная красная волчанка (СКВ) – хроническое системное заболевание с

многообразными дефектами иммунной регуляции, развивающееся на основе

генетически обусловленного несовершенства иммунорегуляторных процессов,

характеризующееся нарушениями толерантности к аутоантигенам клеточных

ядер, цитоплазмы и мембран с образованием аутоантител к этим структурам,

проявляющееся скелетно-мышечными изменениями и почечными, кожнослизистыми, неврологическими, кардиоваскулярными и респираторными

проявлениями относится к наиболее частым системным заболеваниям

соединительной ткани, которое резко ухудшает качество жизни больных.

В мире распространенность СКВ составляет 9-10 человек на 100 тыс.

населения.

При СКВ возникает симметричный полиартрит преимущественно мелких

суставов. Наряду с поражением сухожильно-связочного аппарата суставов в

патогенез включаются мышцы. Со временем в суставах формируются

подвывихи, сгибательные контрактуры, реже костно-хрящевая деструкция. В

синовиальной оболочке развивается воспалительный процесс, который

определяет клиническую картину суставной патологии и является движущей

силой ее прогрессирования.

2

3.

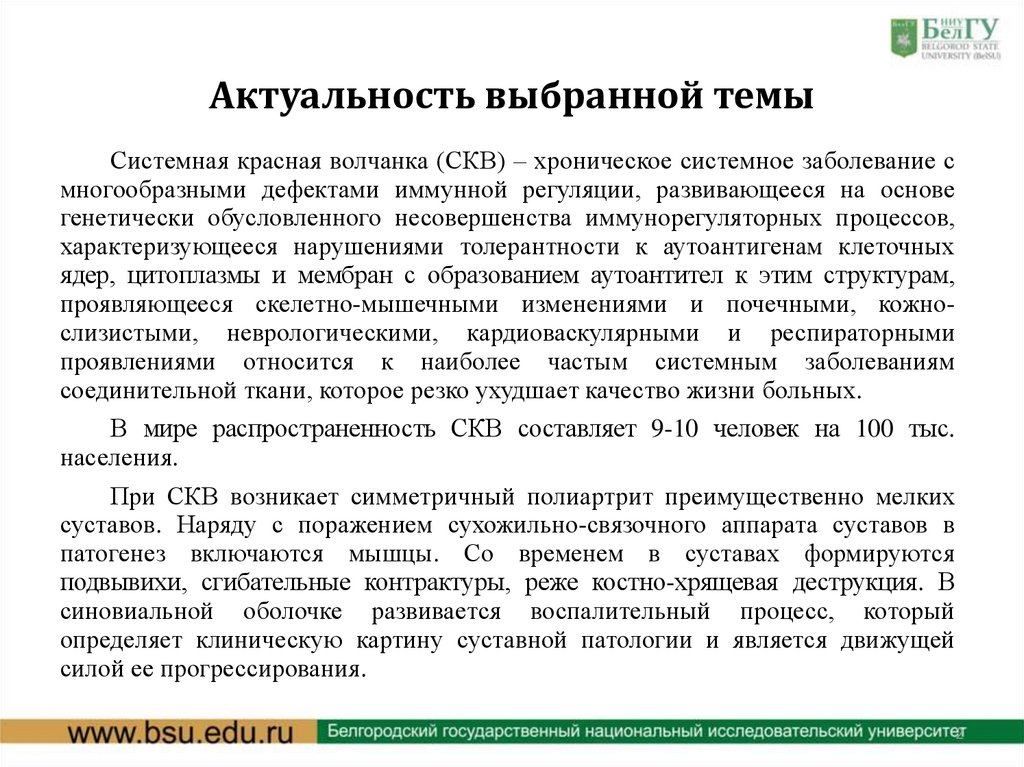

ПатогенезПатогенез СКВ определяют 2

тесно взаимосвязанных процесса:

1) На ранней стадии заболевание

преобладает поликлональная

(В – клеточная) активация

иммунитета, в дальнейшем

– антигенспецифические

( Т-клеточные) иммунные

реакции;

2) Фундаментальные иммунное

нарушение, лежащее в основе СКВ

– врожденные или индуцированные

дефекты программированной

гибели клеток (апоптоза)

3

4.

ЭтиологияЭтиология СКВ достоверна неизвестна,

предполагают следующие

этиологические факторы:

а) хроническая вирусная инфекция

(Эпштейна-Барр, цитомегаловирус,

эпидемический паротит, вирус Коксаки,

ВГВ, ВГС и др.)

б) генетическая предрасположенность

(СКВ часто ассоциирована с HLA A11,

B8, В35, DR2, DR3)

Провоцирующие факторы для развития

СКВ: инсоляция, санаторно-курортное

лечение, переохлаждение, психические и

физические травмы, беременность и

роды.

4

5.

КлассификацияI. По характеру течения, началу болезни и дальнейшему

прогрессированию:

· Острое течение: быстрым развитием от 3 до 6 месяцев полиорганного

поражения с вовлечением жизненно важных органов и систем.

· Подострое течение: протекает волнообразно, с периодическими

обострениями и развитием полиорганной симптоматики в течение 2-3 лет.

· При первично-хроническом течении превалирует дискоидное поражение

кожи, артрит, гематологические нарушения, феномен Рейно,

эпилептиформные припадки, синдром Шегрена.

II. По степени активности: в соответствии

с выраженностью клинических симптомов и

уровнем лабораторных показателей:

· очень высокая активность – IV (20 баллов

и выше);

· высокая активность – III (11-19 баллов);

· умеренная активность – II (6-10 баллов);

· минимальная активность – I (1-5 баллов);

· отсутствие активности – 0 баллов.

5

6.

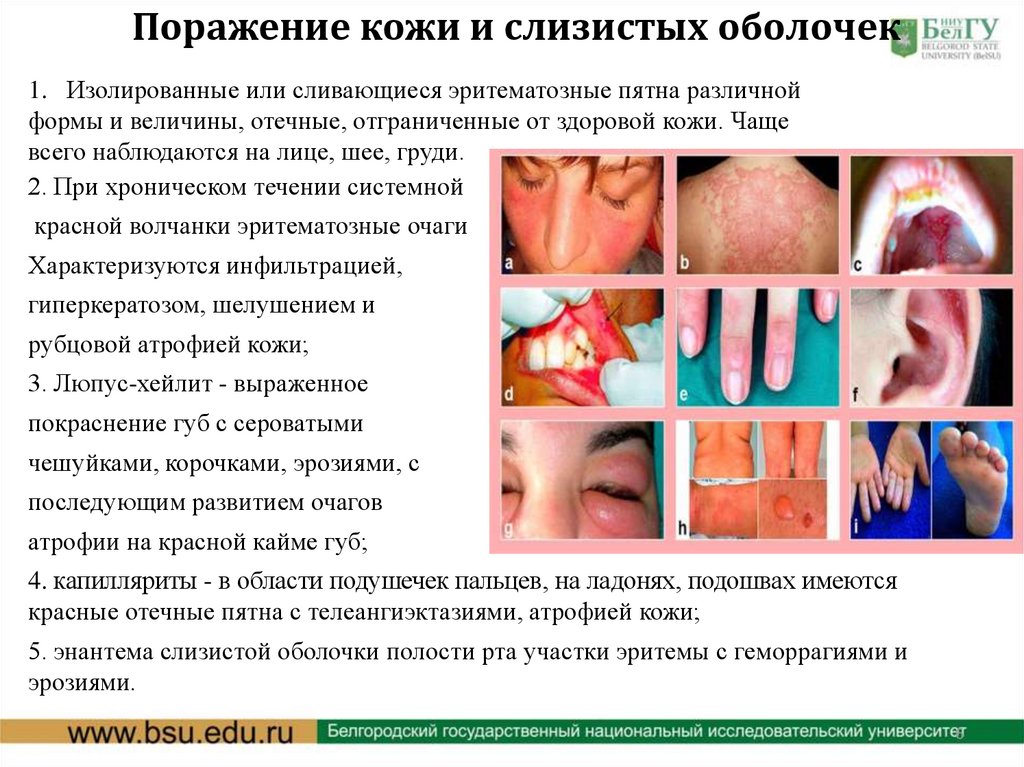

Поражение кожи и слизистых оболочек1. Изолированные или сливающиеся эритематозные пятна различной

формы и величины, отечные, отграниченные от здоровой кожи. Чаще

всего наблюдаются на лице, шее, груди.

2. При хроническом течении системной

красной волчанки эритематозные очаги

Характеризуются инфильтрацией,

гиперкератозом, шелушением и

рубцовой атрофией кожи;

3. Люпус-хейлит - выраженное

покраснение губ с сероватыми

чешуйками, корочками, эрозиями, с

последующим развитием очагов

атрофии на красной кайме губ;

4. капилляриты - в области подушечек пальцев, на ладонях, подошвах имеются

красные отечные пятна с телеангиэктазиями, атрофией кожи;

5. энантема слизистой оболочки полости рта участки эритемы с геморрагиями и

эрозиями.

6

7.

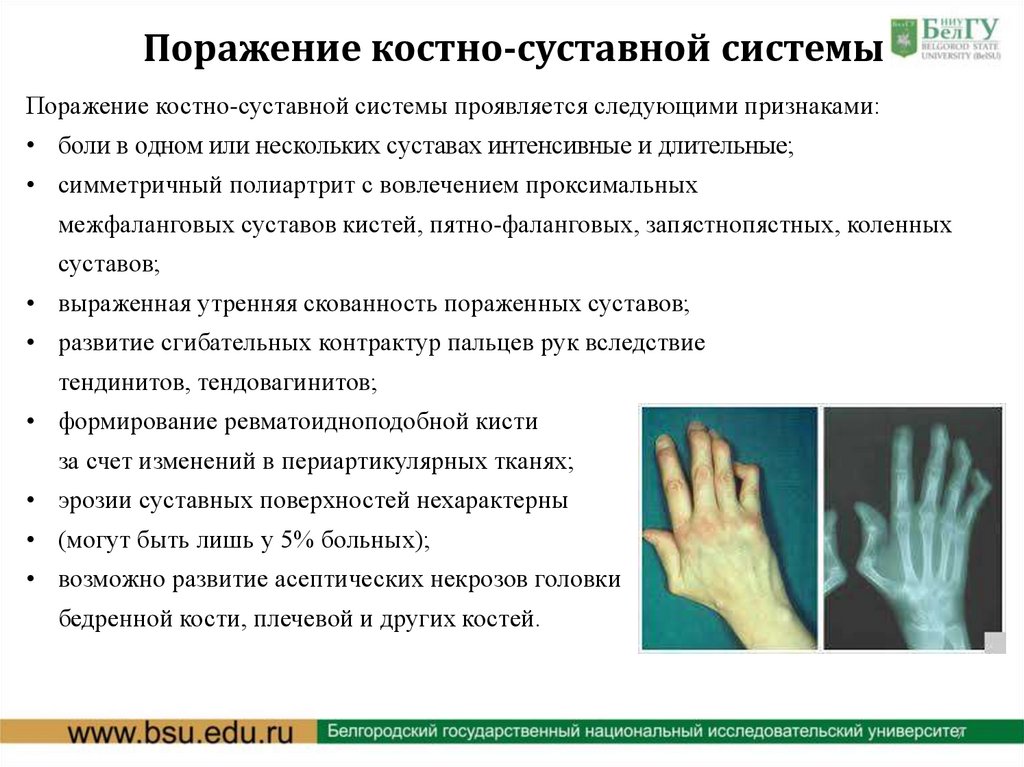

Поражение костно-суставной системыПоражение костно-суставной системы проявляется следующими признаками:

• боли в одном или нескольких суставах интенсивные и длительные;

• симметричный полиартрит с вовлечением проксимальных

межфаланговых суставов кистей, пятно-фаланговых, запястнопястных, коленных

суставов;

• выраженная утренняя скованность пораженных суставов;

• развитие сгибательных контрактур пальцев рук вследствие

тендинитов, тендовагинитов;

• формирование ревматоидноподобной кисти

за счет изменений в периартикулярных тканях;

• эрозии суставных поверхностей нехарактерны

• (могут быть лишь у 5% больных);

• возможно развитие асептических некрозов головки

бедренной кости, плечевой и других костей.

7

8.

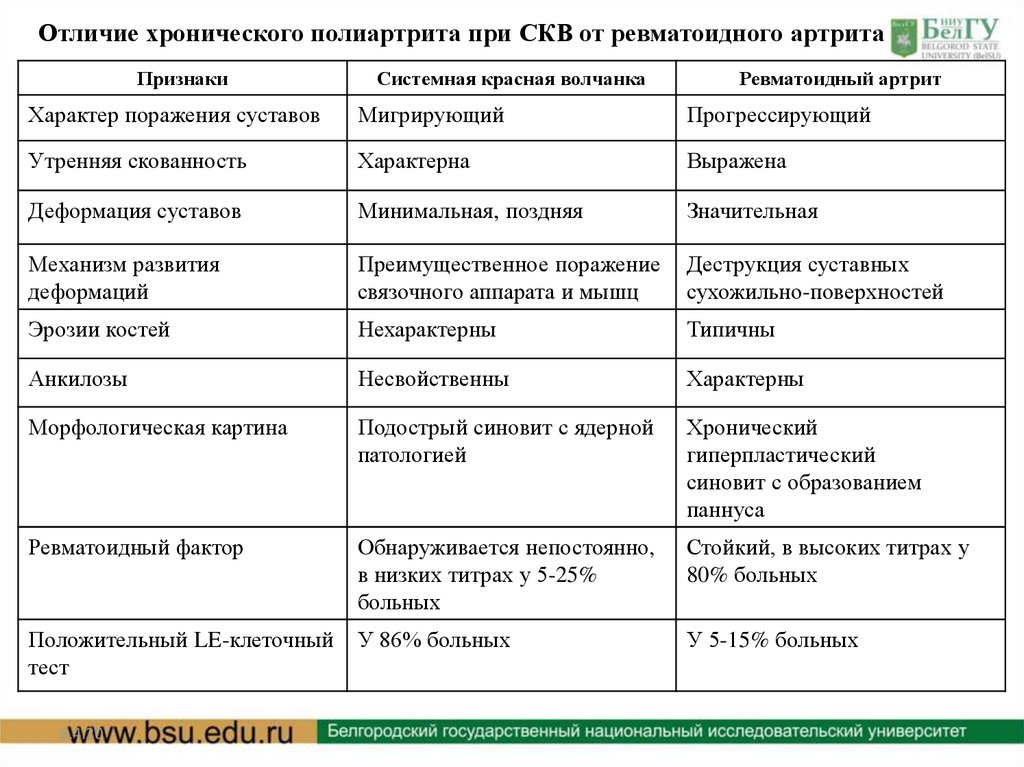

Отличие хронического полиартрита при СКВ от ревматоидного артритаПризнаки

Системная красная волчанка

Ревматоидный артрит

Характер поражения суставов

Мигрирующий

Прогрессирующий

Утренняя скованность

Характерна

Выражена

Деформация суставов

Минимальная, поздняя

Значительная

Механизм развития

деформаций

Преимущественное поражение

связочного аппарата и мышц

Деструкция суставных

сухожильно-поверхностей

Эрозии костей

Нехарактерны

Типичны

Анкилозы

Несвойственны

Характерны

Морфологическая картина

Подострый синовит с ядерной

патологией

Хронический

гиперпластический

синовит с образованием

паннуса

Ревматоидный фактор

Обнаруживается непостоянно,

в низких титрах у 5-25%

больных

Стойкий, в высоких титрах у

80% больных

Положительный LE-клеточный

тест

У 86% больных

У 5-15% больных

8.4.20

9.

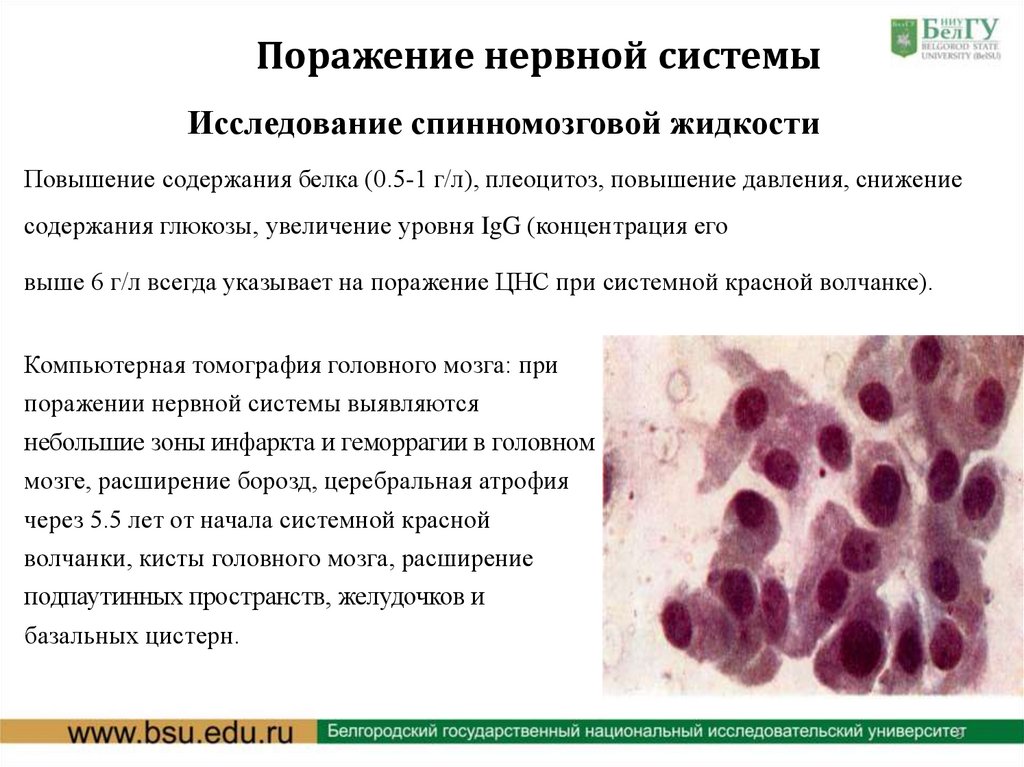

Поражение нервной системыИсследование спинномозговой жидкости

Повышение содержания белка (0.5-1 г/л), плеоцитоз, повышение давления, снижение

содержания глюкозы, увеличение уровня IgG (концентрация его

выше 6 г/л всегда указывает на поражение ЦНС при системной красной волчанке).

Компьютерная томография головного мозга: при

поражении нервной системы выявляются

небольшие зоны инфаркта и геморрагии в головном

мозге, расширение борозд, церебральная атрофия

через 5.5 лет от начала системной красной

волчанки, кисты головного мозга, расширение

подпаутинных пространств, желудочков и

базальных цистерн.

9

10.

Диагностические критерии при СКВ1. «Бабочка» на лице;

2. люпус-артрит;

3. люпус-пневмонит;

4. LE-клетки в крови (в норме - отсутствуют; до 5 на 1000 лейкоцитов - единичные, 510 на 1000

5. лейкоцитов - умеренное количество, (больше 10 - большое количество);

6. Антинуклеиновый фактор (АНФ) в большом титре;

7. аутоиммунный синдром Верльгофа;

8. Кумбс-положительная гемолитическая анемия;

9. люпус-нефрит;

10. гематоксилиновые тельца в биопсийном материале: набухшие ядра погибших клеток

с лизированным хроматином;

11. характерная патоморфология в удаленной селезенке («луковичный склероз» слоистое кольцевидное разрастание коллагеновых волокон в виде муфты вокруг

склерозированных артерий и артериол) или при биопсиях кожи (васкулиты,

иммунофлюоресцентное свечение иммуноглобулинов на базальной мембране в

области дермоэпидермального стыка).

10

11.

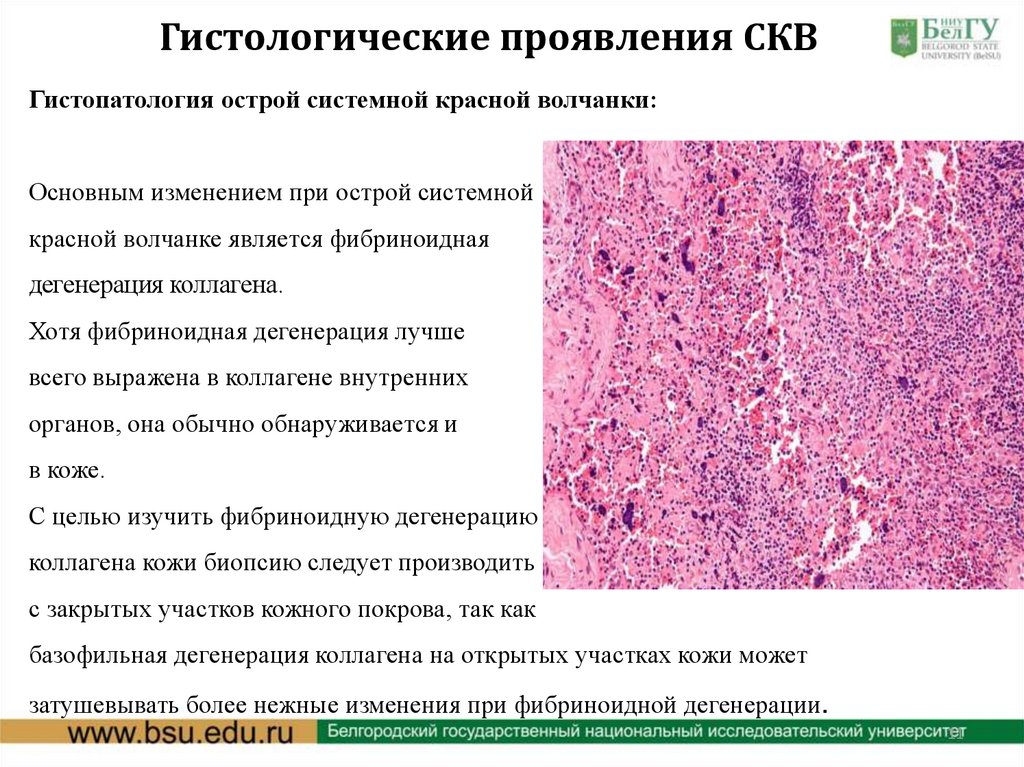

Гистологические проявления СКВГистопатология острой системной красной волчанки:

Основным изменением при острой системной

красной волчанке является фибриноидная

дегенерация коллагена.

Хотя фибриноидная дегенерация лучше

всего выражена в коллагене внутренних

органов, она обычно обнаруживается и

в коже.

С целью изучить фибриноидную дегенерацию

коллагена кожи биопсию следует производить

с закрытых участков кожного покрова, так как

базофильная дегенерация коллагена на открытых участках кожи может

затушевывать более нежные изменения при фибриноидной дегенерации.

11

12.

Лабораторная диагностикаОбщий анализ крови:

1. Почти у

всех

повышение СОЭ.

больных

значительное

2. Более чем у половины - лейкопения со сдвигом

в формуле крови до промиелоцитов,

миелоцитов и юных в сочетании с

лимфопенией.

3. довольно часто - гипохромная анемия, в редких

случаях развивается гемолитическая анемия с

положительной реакцией Кумбса, может иметь

место тромбоцитопения.

4. Патогномонично

определение

количества LE-клеток.

большого

12

13.

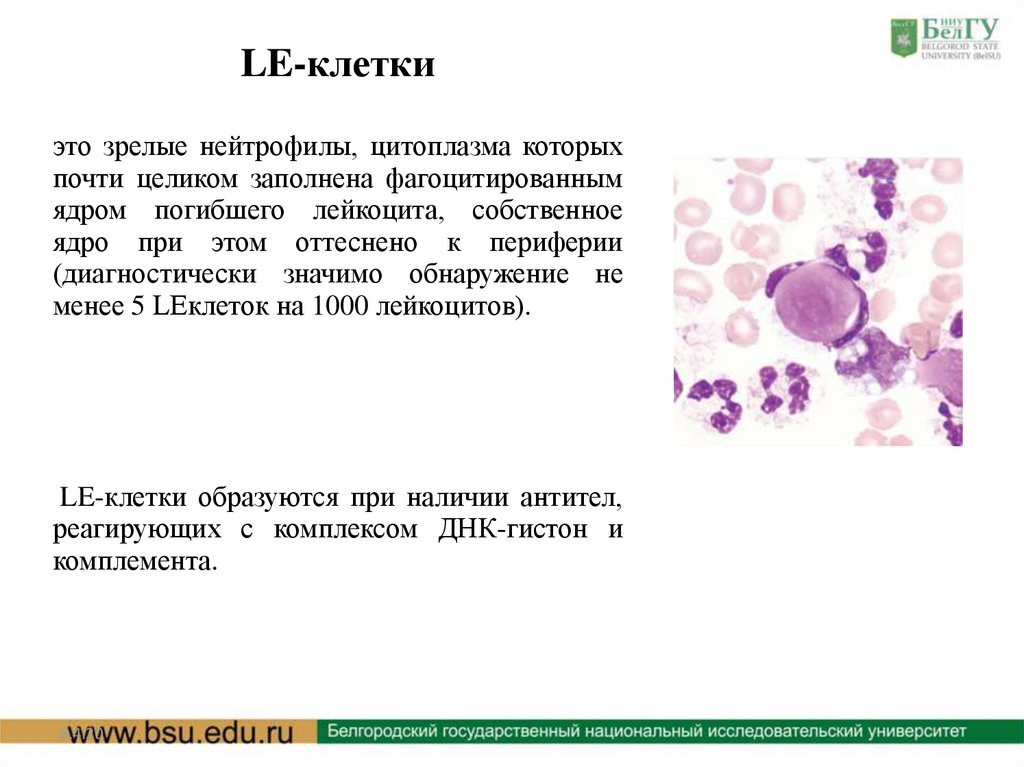

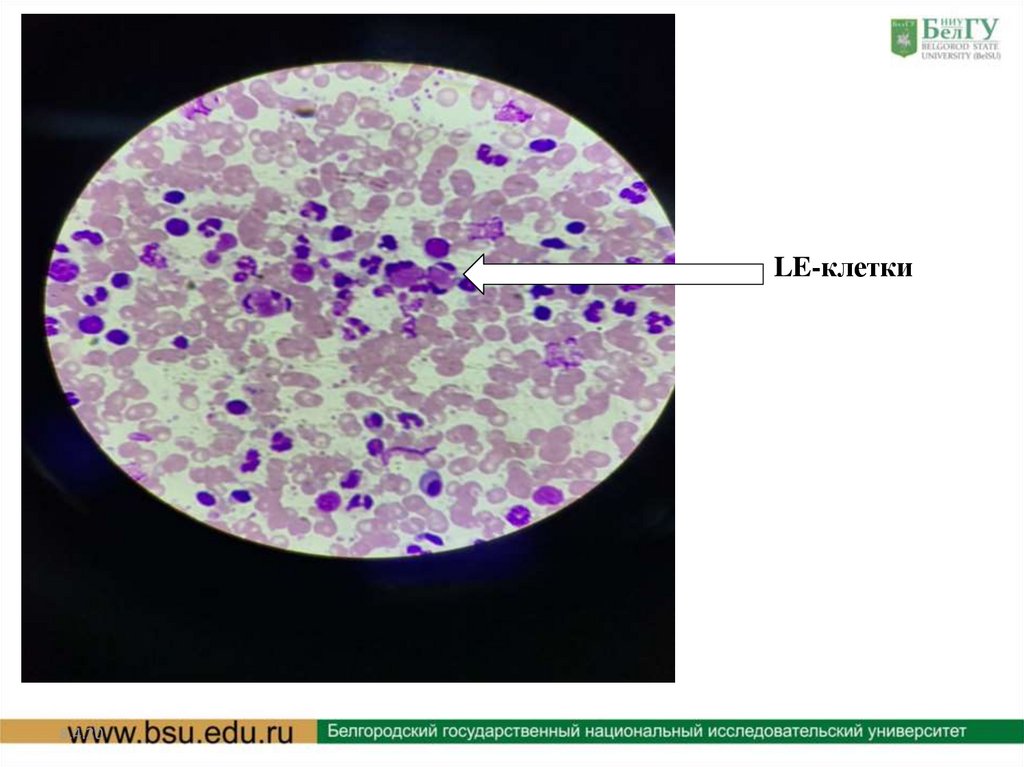

LE-клеткиэто зрелые нейтрофилы, цитоплазма которых

почти целиком заполнена фагоцитированным

ядром погибшего лейкоцита, собственное

ядро при этом оттеснено к периферии

(диагностически значимо обнаружение не

менее 5 LEклеток на 1000 лейкоцитов).

LE-клетки образуются при наличии антител,

реагирующих с комплексом ДНК-гистон и

комплемента.

8.4.20

14.

Общий анализ мочи:1. протеинурия (от минимальной до массивной),

2. эритроцитурия, как правило, выраженная,

3. наличие эритроцитарных цилиндров,

4. лейкоцитурия.

8.4.20

15.

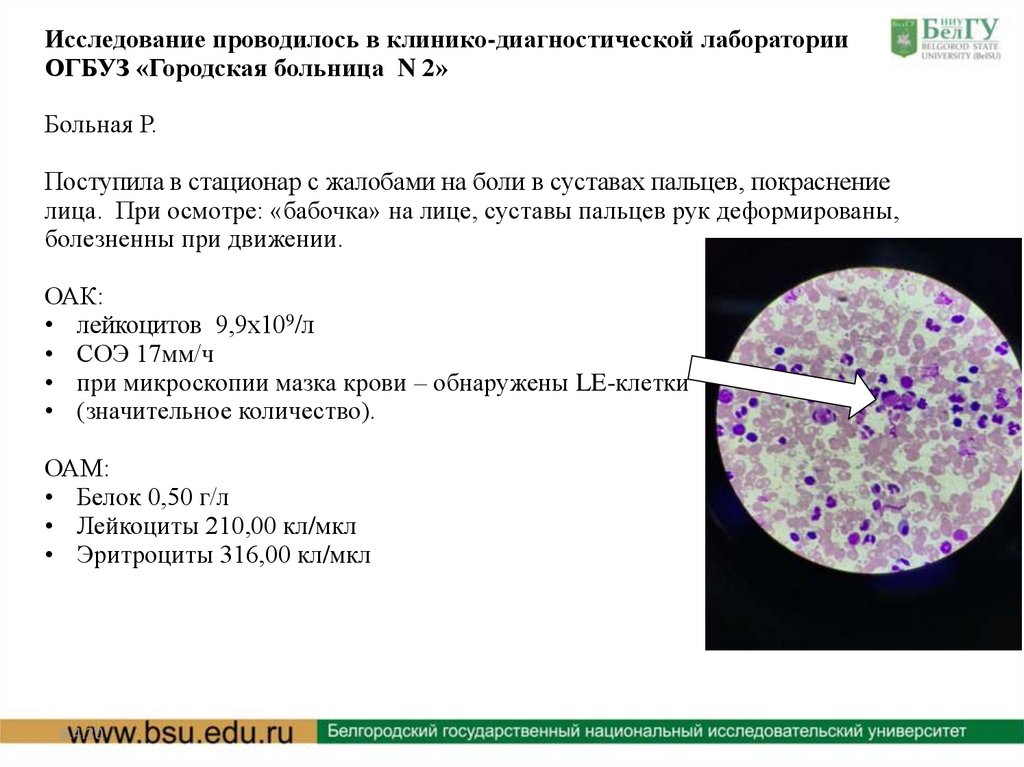

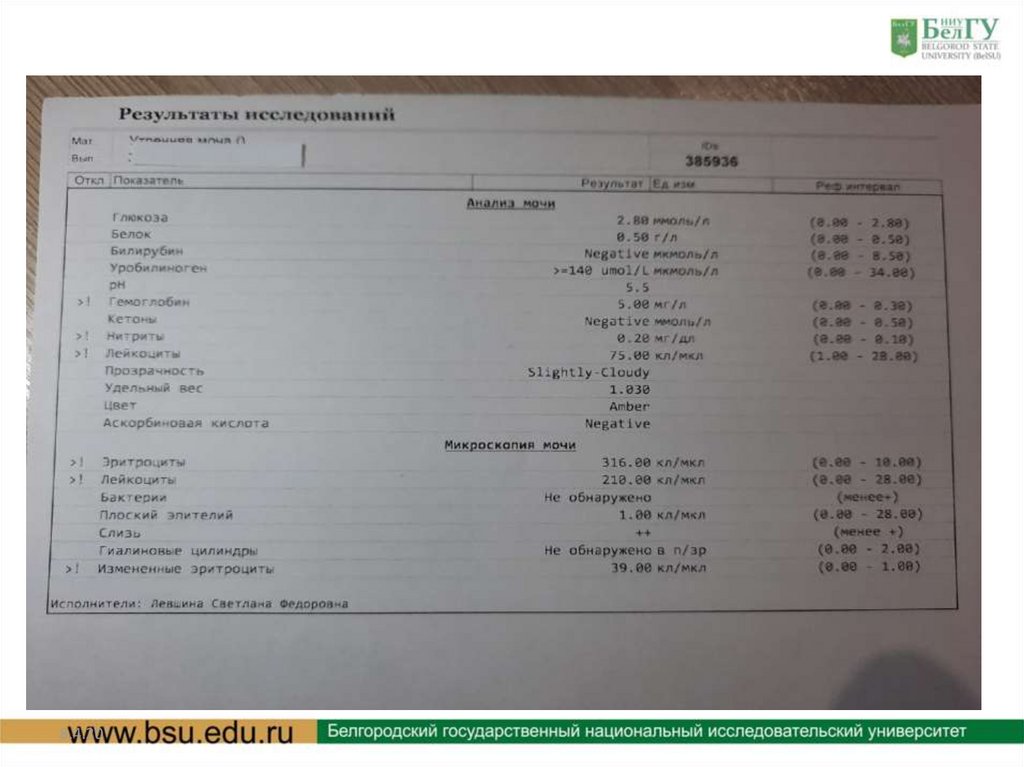

Исследование проводилось в клинико-диагностической лабораторииОГБУЗ «Городская больница N 2»

Больная Р.

Поступила в стационар с жалобами на боли в суставах пальцев, покраснение

лица. При осмотре: «бабочка» на лице, суставы пальцев рук деформированы,

болезненны при движении.

ОАК:

• лейкоцитов 9,9х109/л

• СОЭ 17мм/ч

• при микроскопии мазка крови – обнаружены LE-клетки

• (значительное количество).

ОАМ:

• Белок 0,50 г/л

• Лейкоциты 210,00 кл/мкл

• Эритроциты 316,00 кл/мкл

8.4.20

16.

8.4.2017.

LE-клетки8.4.20

18.

Иммунологические исследования крови1. В качестве антигенного материала берут срезы

крысиной печени, богатой ядрами, на которые

наслаивают сыворотку больного и меченые

флюоресцином антиглобулины.

Для СКВ наиболее характерно периферическое,

краевое свечение, обусловленное наличием антител

к ДНК, и высокий титр этой реакции, более 1:1000.

2. Нередко имеет место снижение количества и

функциональной активности Тлимфоцитов, в том

числе Т-супрессоров, и гиперфункционирование

Влимфоцитов, гипер- и дисиммуноглобулинемия

(увеличение содержания в крови IgG, IgM).

3. С помощью специальных методов выявляют

антитела к лейкоцитам (гранулоцитам, В-клеткам,

Т-клеткам), тромбоцитам.

18

19.

ВыводыВ ходе подготовки проектной работы:

• была изучена медицинская литература по этиологии, патогенезу и клиническим

проявлениям системной красной волчанки;

• изучены лабораторные критерии системной красной волчанки;

• обследована пациентка Р., госпитализированная в стационар с диагнозом

системная красная волчанка;

• при микроскопии мазка крови пациентки Р. были обнаружены LE-клетки в

значительном количестве – лабораторно подтвержден диагноз системная

красная волчанка;

• в ОАМ выявлено: протеинурия, лейкоцитурия, эритроцитурия.

8.4.20

20.

Список используемой литературы1. Дядык А.И. Системная красная волчанка/ А.И. Дядык, А.Э. Багрий. Донецк: КП

«Регион», 2003.

2. В.И.Маколкин, С.И. Овчаренко «Внутренние болезни» - М., Медицина - 1987.

3. Подчерняева Н.С., Шпитонкова О.В., Солнцева О.А., Антифосфолипидный

синдром при системной красной волчанке // Педиатрия. - 2013.

4. А.В.Сумарокова «Внутренние болезни» - М., Медицина - 1993.

5. Зоткин Е.Г. Диффузные болезни соединительной ткани/ Е.Г. Зоткин. СПб: «МК

(Медицинская книга)», 2011.

6. Стрюк Р.И. Ревматические болезни: болезни суставов и диффузные заболевания

соединительной ткани/ Р.И. Стрюк, Л.М. Ермолина. М.: «Бином. Лаборатория

знаний», 2014.

7. Иванова М.М. Системная красная волчанка. Диагностика и медицинское лечение.

Клин. Ревматология, 1995.

8. Сентякова Т.Н. Системная красная волчанка/ Т.Н. Сентякова. Новосибирск, 2003.

20

21.

Спасибо за внимание !21

Медицина

Медицина